Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

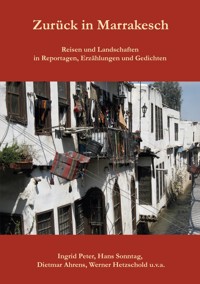

Türkise Träume lassen sich erkunden am Kokospalmensaum, Lagunen bestaunen. Eine Geburtstagsreise führt nach Venedig, ein Orgelkonzert in der Kirche Santa Maria della Salute gehört dazu. Im Hochland von Bolivien muss ein Rad gewechselt werden. Wie lange wird es dauern? Das Felsenkloster Orheiul Vechi in der Republik Moldau, Weltkulturerbe, ist einen Besuch wert. Eine Autorin verweist auf Spuren von Hermann Hesse und dessen Haus. Es gibt verschiedene Arten Gold zu finden, von einer lesen Sie in diesem Band. Der Erfahrungsbericht einer Extremwanderin vom Meer-Megamarsch Mallorca ist aufgezeichnet. Bereisen kann man den Kontinent der Moas und Maori. Einer Touristin kommt ihr Tuktukfahrer in Kambodscha abhanden. Wird sie die Nacht im Freien verbringen müssen, weil er den vereinbarten Termin vergessen hat? Viele Gedichte nehmen Natur und Landschaften in den Blick.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 549

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Ingrid Peter

In der Mongolei

In der marokkanischen Wüste

Heimliche Umtriebe im Kloster

Ulrich Straeter

Das Ende der Welt

Im Wadi

Sturmwarnung

Erwin Macher

Auch in der Raab kann man Gold finden

Petra M. Dobrovolny-Mühlenbach

Herzlich willkommen in Milano! Oder wie leicht Leben gefährdet werden kann

Heinrich Dörflinger

Fahrt über die Anden

Im Hochland von Bolivien

Chicos Lied

Ulrike Kocks

Erlebnisse aus dem Jemen vor dem Krieg

Kambodscha – Vertrauen in der Fremde

Nordsee – „gefunden, nicht gesucht“

Am Starnberger See – Schönheit

Hans Sonntag

Venedig als Wunschziel einer Geburtstagsreise im September 2010

Venedigs Canal Grande

Venedigs Elend

Venedigs Hotel des Bains

René Oberholzer

Ausweg Schaffhausen

Im Schwarzwald

Die Reise

Biodola

Alicudi

Geschichtsstunde

Marko Ferst

Dünne Landzunge

Entwebt

Wolga

Haiku

Tag der Stille und inneren Einkehr

Septemberwärme

Unterwegs im Vessertal

Ulrich Straeter

Vor der Stadt

Kermorvan

Friedrich Kieteubl

Tulúm

Atolhu (Das Atoll)

Kurparkgeflüster. Hommage an einen Genius loci

Am goldenen Fels (Die Kyaikhtiyo-Pagode in Myanmar)

Südwind

Spiegelbild (im See vor St. Bartholomä)

Wenn Sehnsucht die Seele in die Ferne trägt

Erwachen im römischen Garten

Mémoire du Château de Hof en Autriche. La rencontre dans le jardin baroque

Ikarus‘ Vermächtnis

Uno sfumato del profumo dell‘ anima

Auf der Sonnenbank am Teich

Kathrin Ganz

Reifen unter der Sonne

Augustsommer

Das urwüchsige Grün einatmen

Der Fluss im späten Juli

Karin Unkrig

Crevettencocktail

Ver-Fahren

Schild in einem Fernbus

Imagination

Urlaub in der Schweiz (Juni 2018)

Lufttaxi

Bodenhaftung

Nordwärts I. Die Dänen

Nordwärts II. Kopenhagen

Erdkunde

Wo jetzt genau?

Alkohol, Zigaretten, Wertgegenstände

Business is Class

Heike Streithoff

Die Reise zum Nil

Thomas Schricker

ALIANO, Basilicata

Sant’ Agata Sui Due Golfi

Werner Friedrich Kresse

Reflexionen IGA Berlin

Was bin ich nun?

Vanessa Boecking

Mein Tag am Meer-Megamarsch. Mallorca Spezial 2021

Werner Hetzschold

Kontinent der Moas und Maori

Sylvia Hofmann

Grönland – ein beeindruckendes Naturerlebnis

Freundlichkeit wird nicht immer belohnt

Eine unerwartete Absage

...

Als uns der Erdgeist begegnete

Hans-Jürgen Neumeister

Transnistrien, ein Land, das kaum jemand kennt. Stippvisite

Marko Ferst

Im Schlaubetal

Dietmar Ahrens

Über das Leben

Gebet

Der Himmel auf Erden

Nacht

Vom Apfelbaum

Auf meiner Scholle

Daheim

Erwachen

Heimkehr

Ideale

Sternlein

Im Nebel

Der Engel

Märzwinter

Am Wasserlauf

Abenddämmerung

Weites Land

Gerade noch eben

Im Wald

Ode an das Leben

Am Morgen

Ein neuer Tag

Morgenröte

Das täglich Brot

Vom Glück

Vom Regenbogen

Lebenszeit

Die Zeit

Zwischen den Jahren

Abschied

In der Stille

Was bleibt

Herbstmilde

Der Schatz

Titanen

Gestern

Göttin Mutter

Des Menschen Wille

Junge Adler

Meine Frau – ein Gleichnis

Liebste

Der Genius

Der Bote

Auf dem Wege

Das Geheimnis

Sommerglück

Ostern

Frühling

Heimat

Mein Kind

Einkehr

Am Meer

Willkommen

Unsere Ahnen

Auf der Suche

Dein Lächeln

An deiner Seite

Die Wächterin

Schwesterherz

Am Himmel dort

Gute Zeit

Dame mit Hund

Hell leuchtet der Tag

So will ich sein

Von wahrer Größe

Sturm und Drang

Der Sturm

Traum

Kindheitsberge

Die alte Schule

Hab` meine Liebe gefunden

Der Optimist

Die stille Gefahr

Verzehrung

Im Herbst

Weihnacht

Das neue Jahr

Leben

Vergangen

Epilog

Helmut Blepp

Rastlose

ICE

Heimkehr

Apnoe

Auf und davon

Das alte Lied

Wartesaal

Gestrandet

Werdegang

Vision

Der Weg

Lesley Wieland

Bootssteg oder Hurghada

Safaga

Fürstentum der Neisse oder Kolnica

Joanna Masseli

Azure Window

Eduard Preis

Die Oker

Schnee

Des Schnees Knirschen

Werner Hetzschold

Alles ist relativ

Grete Ruile

Katzen können Freunde werden

Binz an der Ostsee; eine Zeitreise

Erlebtes in St. Moritz und um St. Moritz

Auf Hermann Hesses Spuren

Manfred Strolz

Friedrichshafen

Beatrix Jacob

Erinnerungen an das alte Jena

Berlin in Zeiten der Wendezeit

Stadtwappen von Querfurt zeigt Spuren des europäischen Christentums

Außergewöhnliches Picknick im Mühltal

Autorinnen und Autoren

Ingrid Peter

In der Mongolei

Neun Freunde, zu denen auch ich gehörte, hatten beschlossen, die Mongolei in Begleitung von sechs Betreuern vom Süden her bis in den Norden zu durchwandern. Unser Grüppchen war gut durchmischt, der älteste Teilnehmer war siebzig Jahre alt, der jüngste vierzig, und unsere Betreuer waren die Fahrer von drei alten Jeeps, zwei Köchinnen und ein weiblicher Guide.

Wir reisten über Moskau nach Ulan Bator, wo uns Zaya, unsere junge Führerin in Empfang nahm. Es fand gerade das Naadam Fest statt, eine große Sportveranstaltung, bei der den drei traditionellen mongolischen Kampfsportarten gehuldigt wird: Reiten, Ringen und Bogenschießen. Wir wohnten der Eröffnung des feierlichen Spieles bei und sahen, wie alle im Land vertretenen Ethnien in ihrer Festtagstracht in das Stadion einzogen. Mannschaft um Mannschaft stellte sich mit ihren Fahnen vor. Die Kämpfe erstrecken sich über mehrere Tage und finden im Stadion statt, aber nicht nur. Der Wettbewerb der Ringer wird im Nationalstadion ausgetragen, jener der Bogenschießer auf einem Gelände unweit des Stadions. Leider war es uns aus Zeitgründen nicht möglich, bei diesen Kämpfen zuzusehen. Dafür waren wir bei den Reitern dabei. Diese Wettbewerbe werden an der Peripherie der Hauptstadt abgehalten. Schon kleine Kinder dürfen in dieser Disziplin in ihrer Altersklasse antreten. Es war atemberaubend, wie die Fünf- bis Siebenjährigen, den Oberkörper eng am Pferdehals, daherbrausten, natürlich ohne Helm. Im vollen Galopp preschten sie ins Ziel, wo sie von ihren Familien bejubelt wurden.

Von der Hauptstadt des Landes flogen wir in die Wüste Gobi, wo die eigentliche Wanderung begann. Bei einem Picknick konnten wir uns etwas akklimatisieren. Dann aber trafen die Jeeps ein, das Gepäck wurde verstaut und es folgte die erste Tour hinein in die Steppe. Wir fuhren bis zu den hohen Sanddünen und konnten sie auf Kamelen sitzend oder auch zu Fuß erklimmen. Zaya wusste zu erzählen, dass in der Gobi immer wieder Dinosaurier-Überreste gefunden werden, die durch den Wind an die Oberfläche kommen. Wissenschaftler hätten hier bereits Eier und versteinerte Knochen entdeckt. Einen Teil dieser Funde konnten wir in einem Museum betrachten. Als weitere Sehenswürdigkeit gab es in dieser heißen Region eine Höhle mit ewigem Eis. Man musste sich etwas ducken beim Eingang in die Höhle, aber dann sah man es wirklich: Uraltes Eis mit einer dicken Schicht Schmutz darüber.

Die Jeeps waren alter, russischer Machart und mussten sehr robust sein, denn wir durchquerten mit ihnen auch Wasseradern, die allerdings nach heftigem Regen auch ordentlich anschwellen konnten und zu Flüsschen wurden, mit einer Tiefe von bis zu einem Meter. In solchen Fällen wurde der Motor eines Jeeps dick eingepackt und dann versuchten wir unser Glück. Notfalls konnte der erste Jeep die beiden anderen herüberschleppen. Zwei Jeeps transportierten uns Neun plus Zaya, unsere Wasserflaschen und Tagesrucksäcke, der dritte transportierte unsere Ein- oder Zweimannzelte, das Koch- und Aufenthaltszelt, das WC-Zelt, den Esstisch und die Sessel, sowie Werkzeug zum Reparieren der Fahrzeuge, und schließlich unsere zwei Köchinnen samt deren Ausrüstung.

Die Fahrer benutzten fast nie eine Landstraße, sondern Pisten, die durch die Prärie führten. Irgendwo, wo es besonders malerisch war, luden sie uns aus und verschwanden hinter den Hügeln. Zaya war per Handy jederzeit mit ihnen verbunden und konnte bei Bedarf sofort einen Jeep herbeirufen. Wir schritten langsam voran, schließlich stand uns der ganze Tag zur Verfügung. Als wir die Wüste hinter uns ließen, bewegten wir uns auf einer Hochebene, die sich riesig weit rings um uns erstreckte. Am Horizont, weit, weit weg, waren hohe, schneebedeckte Berge zu sehen, so dass wir uns wie am Grund eines enormen Tortenbodens fühlten. Diese Hochebene war aber nicht total flach, immer wieder gab es Hügelchen zu bezwingen, mitunter auch Wasseradern zu durchwaten.

Während unserer Wanderungen geschah es oft, dass plötzlich ein Reiter aus dem Nichts auftauchte, mitunter auch ein Motorradfahrer. Ein Mongole hatte uns wahrgenommen und wir wurden herzlich begrüßt. In der Regel folgte eine Einladung in das Ger der Familie. Zaya hatte uns eingeschärft, dass es absolut verboten war, beim Eintreten in ein Ger die Schwelle der Türe zu berühren. Wir hielten uns natürlich peinlich genau an dieses Verbot und gelangten mit einem großen Schritt hinein in die Jurte. Unser Guide musste erklären, wer wir waren und warum wir in der Gegend herumwanderten, und dann wurden wir bewirtet. So ein Ger ist ein sehr geräumiges, rundes Zelt mit einem leicht abgeschrägten Dach. In der Mitte des Zeltes steht ein Ofen, mit dem gekocht und geheizt wird und an den Wänden sind die Liegestätten angeordnet, in der Regel drei bis fünf. Auf diesen Betten durften wir Platz nehmen während der Milchtee für uns vorbereitet wurde. Dazu gab es ‚Joghurt-Sticks‘, weiters steinharte, wenig süße, dicke Kekse und mitunter auch vergorene Stutenmilch. Dann aber wurde jeder Einzelne von uns einem kleinen Verhör unterzogen, wir mussten ausführlich Auskunft über uns geben und Zaya übersetzte alles. Speziell ich musste nicht nur mein Alter angeben, sie wollten auch wissen, weshalb mein Mann nicht mitgekommen sei, wieviele Kinder ich habe, welcher Arbeit ich nachgegangen war und dergleichen mehr. Da wir auf das Ritual des Eingeladen-Werdens vorbereitet waren, hatten wir kleine Geschenke im Rucksack, mit denen wir uns bei unseren Gastgebern bedankten: Buntstifte und Zeichenpapier, Haarspangen und -schleifen für die Kinder, Seife und Zucker für die Hausfrau. Wenn alles untersucht war, durften wir weiterziehen.

Jeden zweiten oder dritten Tag übernachteten wir in einem Ger-Camp. An den Tagen dazwischen erhielten wir am Abend unsere Zelte ausgeteilt, die wir selbst aufstellen mussten. Nur ich bekam Hilfe von Munchuu, meinem Jeepfahrer, der zugleich auch Mechaniker war. Im Nirgendwo ist es besonders wichtig, einen Mann in der Gruppe zu haben, der Reparaturen an den Wägen durchführen kann. Er sang während des Fahrens mit tiefer Stimme sehr emotionale, melancholische Lieder, es waren Liebeslieder, die von einem späten, zweiten Glück handelten, wie unser Guide erklärte. Zaya war ein junges Mädchen, das gerade seine Diplomarbeit in Germanistik schrieb, und alle Mitglieder der Gruppe erklärten sich bereit, die Arbeit Korrektur zu lesen, sobald sie fertig sei. Munchuu half mir nicht nur beim Aufstellen des Zeltes, sondern er sondierte für mich auch die Umgebung sehr sorgfältig; es galt einige Quadratmeter zu finden, die möglichst eben waren und frei von Dung, und das war nicht immer leicht. Vor allem der Schafmist schien überall herumzuliegen, und bei einem abgeschrägten Boden rutschte man in der Nacht mit dem Schlafsack immer wieder nach unten und musste sich dann wieder hochrobben, was der Nachtruhe natürlich sehr abträglich war. Zaya hätte ohne Munchuu keine Führungen übernommen. Für sie war er der Garant, dass die Tour gelingen würde, dass wir alle heil ans Ziel kämen. Er war ihr Fels in der Brandung. Durch ihn lernte ich auch einige mongolische Sitten kennen: Anscheinend war es für einen Mann unschicklich, einer Frau in die Augen zu schauen. Und tatsächlich gelang es den Fahrern, die ganze Tour zu meistern, ohne uns direkt anzusehen. Munchuu blickte mir nur zweimal ins Gesicht, und zwar in Situationen, wo es absolut unvermeidbar war. Einmal rettete er mich aus einem entsetzlichen Unwetter, bei dem der Himmel sämtliche Schleusen geöffnet hatte und das zweite Mal, als ich ihm unser aller Abschiedsgeschenk überreichte, und ihm für seine zwanzigtätige Fürsorge dankte. Bei dieser Gelegenheit glückte ihm sogar ein Lächeln und er zeigte sehr große Freude an unserer Gabe.

Bald gelang es mir herauszufinden, wieso alle Mongolen, die ich traf, ausgerechnet mir gegenüber so große Liebenswürdigkeit, Hilfsbereitschaft und Interesse zeigten: Es lag an meinen weißen Haaren! Ich war zwar nicht die Älteste der Gruppe, aber mein Haar war nicht gefärbt. Es stellte sich heraus, dass es den Mongolen ein Bedürfnis ist, sich alten Menschen, aber speziell Weißhaarigen gegenüber stets liebevoll und zuvorkommend zu benehmen und ihnen Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Möglicherweise hat das etwas mit ihrer Religion zu tun. Viele sind Buddhisten, aber gleichzeitig sind sie auch Anhänger einer Naturreligion. Ihre Schamanen haben Kontakt zu ihren Ahnen, den Geistern und Göttern, die allesamt sehr verehrt werden und sie können sie anrufen zum Wohle aller, die ihrer Hilfe bedürfen. Diese Grundstimmung dem Alter gegenüber führte dann auch dazu, dass ich vor allen anderen in der Mongolei stets bevorzugt behandelt wurde und das genoss ich sehr! Einmal mussten wir einen Fluss überqueren. Zaya hatte in einem Ger-Camp einen Studienfreund getroffen, der dort einen Ferienjob hatte, und bat ihn, uns bei einem Ausflug zu begleiten. Während sich Acht unserer Gruppe die Schuhe auszogen, die Hosen hochkrempelten und im Morast der Tränke auf die andere Seite des Flusses wateten, nahm dieser Freund mich ohne viel zu fragen, ganz einfach huckepack auf seinen Rücken und transportiere mich hinüber auf die andere Seite der Furth. Da gab es einige neidische Gesichter, als sich meine Gefährten den Schlamm von den Füßen rieben!

In den Ger-Camps gab es warmes, fließendes Wasser, wir konnten duschen und unsere Kleidung waschen oder auch waschen lassen, und im Restaurant gab es eine andere Kost als die unserer Köchinnen. Außerdem wurden wir mit einem ausgezeichneten, kulturellen Programm unterhalten: mit Schlangentänzerinnen, Kehlkopfsängern und Konzerten, in denen auch die Pferdekopf-Geige zu hören war. Dieses traditionelle zweisaitige Instrument der Mongolen klingt wie eine Violine oder ein Cello. Sein Boden und Hals sind aus Holz gefertigt und seinen Namen hat es erhalten, weil das Ende des Halses in der Form eines Pferdekopfes geschnitzt ist. Zaya hatte eine noch sehr junge Nichte, die unbedingt eine Schlangentänzerin werden wollte und immer, wenn sie sie sah, in sich total verknotet herumturnte. Wir machten sie auf die Beschwerden aufmerksam, die diese Künstler im höheren Alter erwarten, aber das konnte ihre Begeisterung an dieser Sportart oder Akrobatik in keiner Weise schmälern, denn sie haben ein sehr hohes soziales Prestige in der Mongolei und werden sehr verehrt. Zwischen den Darbietungen konnten wir uns mit den Teilnehmern anderer Reisegruppen unterhalten. Diese Amerikaner, Franzosen und Engländer waren nicht mit Zelten unterwegs, sie mochten es gemütlicher und nächtigten nur in den Camps. Mit ihren riesigen Bussen konnten sie sich allerdings nur auf den Hauptstraßen bewegen und wurden deshalb auch nie von den Nomaden eingeladen.

Bei unseren Wanderungen in den Norden veränderte sich auch die Landschaft, die wir durchquerten zusehends: Die Sandwüste wurde zur Steppe, die sich wiederum in saftigere Wiesen wandelte, auch Bäume kamen in Sicht. Im Süden hatten wir die Kamele kennengelernt, dann die Schafe, aber die waren eigentlich überall, dann die Pferde und zuletzt die Yaks.

Überall wurde die Milch der Tiere gewonnen. Die Mongolen verarbeiten die dicke Milch zu Joghurt und dann schneiden sie die Masse zu breiten Stäbchen, die sie schließlich auf großen Tabletts am Dach der Gers trocknen. Unsere Gastgeber boten uns diese Joghurt-Sticks bei jeder Einladung an. Mit dem auch häufig angebotenen Milchschnaps musste man vorsichtig sein. Ein Schluck zuviel, und man konnte mit einem ordentlichen Durchfall rechnen!

Wenn jemand gerne tafelt, dann sollte er sich gut überlegen, ob die Mongolei für ihn die richtige Destination ist. In dieser Region wächst nämlich weder Getreide noch Gemüse oder Obst, das alles muss teuer importiert werden. Dort gedeihen nur Tiere, weshalb die Mongolen von der Viehzucht und von der Milchwirtschaft leben. Manchmal kauften unsere Köchinnen Fleisch für unser Grüppchen, das sie in viele Tücher hüllen ließen, damit es einige Tage halte, denn wir hatte keinen Eiskasten mit. Die Nomaden hingegen können mit ihren Sonnenreflektoren Strom erzeugen, mit dem sie dann ihre Eiskästen betreiben, ebenso wie ihre Fernseher und mit dem sie ihre Handys aufladen. Vor dem Kochen warf die ältere Köchin immer eine kleine Kartoffel in die Steppe, ein notwendiges Opfer, um die Geister zu beschwichtigen. Zum Frühstück gab es von Fett triefende Pfannkuchen, die ich auf beiden Seiten mit einer Papierserviette abtupfen musste, erst dann waren sie für meinen doch schon etwas empfindlichen Magen genießbar. Aber dann schmeckten sie wirklich gut! Abends gab es Nudeln, Teigtaschen oder Kartoffeln mit Fragmenten von Faschiertem, untermischt mit größeren Mengen an saurem Gemüse aus dem Glas. Das mundete nicht allen von uns! Ja, unsere täglichen Mahlzeiten waren etwas eintönig und bescheiden, aber schließlich waren wir ja nicht des Essens wegen in die Mongolei gereist.

In den Ger-Camp Restaurants wurde uns stets das Standardmenü serviert: Suppe, Gulasch und gedämpftes Obst, meist Birnenhälften aus dem Glas, hergestellt in China. Am Abend vor der Heimreise nach Europa durften wir dann in einem der Restaurants in Ulan Bator ein Festessen genießen. Schauköche bereiteten das Fleisch oder den Fisch zu. Dazu waren riesige Mengen an frisch gedünstetem Gemüse vorhanden und Obst gab es auch. Nach drei Wochen des einfachen Lebens einfach köstlich!

Etwa zur Halbzeit unserer Reise rasteten wir einmal in einer Seenlandschaft, in der wir auch viele Adler beobachten konnten. Unsere Jeepfahrer hatten einen Tag frei. Sie fragten uns, ob wir auch Appetit auf Fische hätten – und wir hatten! Wir legten Geld zusammen und dann verwöhnten uns unsere Köchinnen mit einer traumhaften Fisch-Mahlzeit. Die Fahrer sangen für uns und wir für sie. Es war ein herrlicher Abend.

Nach dem Nachtmahl, es wurde etwa um halb acht Uhr dunkel und recht kühl, saß die ganze Truppe um den langen Tisch herum und becherte eifrig – das war die einzige Möglichkeit der abendlichen Unterhaltung. Es gab ja weder Fernsehen noch Radio und noch eine kleine Runde drehen in der in totale Dunkelheit gehüllten Steppe war auch nicht empfehlenswert. Wenn wir also in einem Kaff Halt machten, suchten wir den Lebensmittelladen auf und kauften Wein und Stärkeres ein, sowie Knabberzeugs und Süßes – das meiste war aus Deutschland importiert. Am Abend lief dann der Schmäh. Jeder musste Anekdoten aus seinem Leben erzählen oder zumindest welche erfinden. Kneifen wurde nicht gestattet. Ich hatte die abendlichen tiefen Temperaturen im Freien unterschätzt und brauchte dringend etwas Wärmendes. Wie froh war ich, unterwegs, in einem winzigen Dorfgeschäft eine graue, russische Zippjacke mit Hoodie zu finden! Sie war zwar nicht berauschend elegant, aber sie erfüllte ihren Zweck voll und ganz.

Die Chinesen, die sich die Äußere Mongolei bereits zugeeignet haben, trachteten auch in der Inneren Mongolei ihre Versuche zum Anbau von Getreide und Gemüse durchzuführen. Sie kauften einem Nomadenstamm Teile seiner Weidegründe ab und versprachen hohe Gewinne für den Fall, dass die Versuche gelingen würden. Sie entfernten die Grassoden und brachten Saatkörner auf der Muttererde aus. Allerdings blieb der Erfolg aus, denn der Wind verblies die Erde und dann gab es auf den von ihnen bearbeiteten Flächen nur noch Karst und totale Unfruchtbarkeit. Die Steppe war gebrochen. Die übertölpelten Nomaden waren jetzt mittellos und zogen nach Ulan Bator, wo sie sich an den westlichen Ausläufern der Stadt niederließen und Slum-Siedlungen gründeten. Sie errichten dort ihre Gers, wie sie es seit Jahrhunderten gewohnt sind und verbrennen den Dung ihrer Tiere. Wenn der Wind aus dem Westen bläst, riechen die Stadtbewohner im Zentrum diese Elendsviertel, aber sie können nicht viel dagegen tun. Im Freien, in der Wildnis, stört dieser Geruch überhaupt nicht, doch in der Stadt wird er als ziemlich störend empfunden. Die Stadtverwaltung hat dieses soziale Problem noch nicht im Griff.

Die Mongolen sind, wie eingangs bereits erwähnt, ausgezeichnete Sportler, wobei das Reiten, das Ringen und das Bogenschießen einen ganz besonders hohen Stellenwert haben. Einmal hatte ganz in unserer der Nähe des Nachtlagers auch eine Kleingruppe ‚Amerikaner auf Asientour‘ ihre Zelte aufgeschlagen. Mitgebucht hatten sie das Schauspiel, wie Wildpferde eingefangen werden, und freundlicherweise durften auch wir dabei zusehen. Im wilden Galopp versuchte ein Reiter mit einer ca. drei Meter langen Stange, an deren Ende eine Schaufe befestigt war, diese über den Kopf eines Fohlens zu ziehen, aber das Tier konnte sich immer wieder befreien. Es gelang ihm erst nach zig Versuchen, das Tier zu bändigen.

Überall auf unseren Stationen im Verlauf der Reise sahen wir Ringer. Jedes noch so kleines Dorf hat einen Sportplatz und am Nachmittag trafen sich die Ringer zu ihren Wettkämpfen. Das typische Kostüm der Ringer besteht aus einer sehr knapp sitzenden kurzen roten Hose und einem ebenso knapp sitzenden kurzen roten Wams. Der Sieger durfte den Adlertanz vollführen: Dazu hüpft er auf einem Bein, beide Arme weit von sich gestreckt und mit parallel zum Boden geneigtem Oberkörper unter dem Jubel der Zuschauer durch die Arena. Ich habe mich auch in diesem Tanz versucht, und musste feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, in dieser Manier herumzuhüpfen. Aber Frauen müssen diesen Tanz nicht meistern, denn in der Mongolei ist das Ringen kein Frauensport.

Mitunter ließ Zaya die Jeeps bei einer Wegkreuzung halten, wo es fast immer eine Steinburg gab. Unter den Steinen ragten Banknoten mit geringem Nennwert hervor, auch Zettel mit Wünschen, wie sie erklärte. Gelegentlich lag oben auf der Schädel eines geopferten oder verendeten Pferdes und verweste vor sich hin. Man musste aufpassen, wohin der Wind wehte, um dem entsetzlichen Gestank zu entgehen. Diese Steinburgen wurden von Schamanen begonnen und Vorbeikommende legten immer wieder Steine dazu. Manchmal kam unsere Gruppe auch bei einem Schamanenzelt vorbei. Ich empfand stets einen leichten Schauer, wenn ich so eine Behausung sah: vor dem Zelt, das nur wenig breit, aber sehr hoch war und oben spitz zulief, also völlig anders als die Gers der Nomaden aussah, befand sich der Kochplatz. Die Zeltplanen waren mit schwarzem Tüll und langen schwarzen Federn geschmückt und einige Vogelkrallen hingen daran herunter. Leider war nie ein Schamane zu Hause, wenn wir vorbeikamen, wir alle hätte gerne einen gesehen und vielleicht auch mit ihm gesprochen.

Als wir dem Norden näher kamen, war die Besichtigung einer Bestattungsstätte der Anführer der einstmals dort beheimateten ungarischen Stämme vorgesehen. Die Magyaren siedelten vor einigen tausend Jahren in dem riesigen Gebiet zwischen Uralgebirge, dem Fluss Ob und den östlichen und südlichen Ausläufern von Sibirien, bevor sie in den Westen aufbrachen. Einige Stämme lebten also auch in der Region der heutigen Mongolei, wovon ihre Gräber Zeugnis ablegen. Am Weg dorthin wurde das Gras der Steppe plötzlich dünner, aber saftiger und es wuchs höher. Der Pfad führte zu einer riesigen Ebene, die von kleinen Hügeln begrenzt war. An den äußeren Rändern des so gebildeten Kessels lagen die Grabstätten der Anführer. Einige dieser Grablegen waren noch nicht ganz verfallen. Eingestürzte Steinplatten bildeten größere und kleinere steinerne Höhlen, die die Gebeine der Verstorbenen beherbergten. Ganz in der Nähe ragte ein hoher Fels empor, den wir bestiegen, um von oben Fotos von diesem Friedhof zu machen.

Wir besuchten auch den Nationalpark Chustain Nuruu, den es erst seit 1993 gibt und der nur etwa hundert Kilometer von der Hauptstadt entfernt ist. In erster Linie ist er ein Schutzgebiet für die Przewalski-Wildpferde, deren Bestand stark geschrumpft ist. Tierschützer, die sich um die Erhaltung dieser Art bemühen, haben sie daher weitergezüchtet und schließlich auch erfolgreich in diesem Reservat ausgewildert. Diese Wildpferde sind dafür bekannt, dass sie sich nicht domestizieren lassen. Wir konnten aber feststellen, dass die Pferde überhaupt nicht scheu waren. Manche kamen sogar interessiert etwas näher, wahrten aber eine sichere Distanz. Bestimmt hatten sie noch keine schlechte Erfahrung mit Menschen gemacht. Für die Pferde brauchten wir unsere mitgebrachten Ferngläser nicht, aber für die Hirsch- und Gazellenrudel am Waldesrand in weiter Ferne. Ganze Hirschzüge bewegten sich auf den Bergkämmen.

Zaya zeigte uns auch ein buddhistisches Heiligtum, eines der wenigen, die den stalinistischen Säuberungen entgangen sind, vielleicht weil es auf einer Bergeshöhe inmitten eines dichten Waldes errichtet worden war. Da es für die Jeeps unmöglich war, die Anhöhe zu erklimmen, mussten wir selbst hinaufklettern. Oben, kaum hatten wir alle unsere Fotos gemacht, begann der Regen, nein, eine Sintflut ergoss sich über unsere Häupter, riesige Wassermengen, die die Bäume des Waldes kaum abfedern konnten. Der Sturm peitschte auf uns herunter. Es schüttete, blitzte und donnerte, ein Unterstellen war nicht möglich, wir mussten hinunter zu den Jeeps. Jeder von uns rannte, so rasch er konnte, bergab. Ich nahm meine nutzlos gewordene Brille ab, sie war beschlagen und verhüllte nur die Sicht, und versuchte zitternd vor Kälte und nass bis auf die Knochen blinzelnd, wenigstens die Konturen unserer Jeeps ausnehmen zu können. Aber da hatte Munchuu mich schon entdeckt. Er stürzte auf mich zu, nahm mich bei der Hand und führte mich rasch zum Jeep, zog mir den triefenden Anorak aus und hob mich hinein ins Trockene. Er hatte eingeheizt. Einige waren schon da, andere kamen noch. Dann saßen wir in Ehrfurcht vor diesem Naturgeschehen einfach da und warteten, bis es sich ausgetobt hatte.

An diesem Tag war nicht daran zu denken, unsere Zelte aufzustellen. Also steuerten wir ein Camp an. Ich erhielt das größte Ger und außerdem wurde bei mir im Ofen eingeheizt, in den anderen Jurten aber nicht. Ich hatte mich gerade umgezogen, als es an der Holztür meines Gers klopfte und alle acht Wanderfreunde, die irgendwie mitbekommen hatten, dass es bei mir warm war, baten um Einlass mit ihren triefenden Gewändern am Arm, die sie rund um den Ofen drapierten. Sehr rasch stellte sich eine wohltuende Temperatur ein und bald dampfte es gewaltig im ganzen Raum. Meine Gefährten, die sich für meine Gastfreundschaft bedanken wollten, brachten an Essbarem mit, was sie in ihren Rucksäcken gefunden hatten. Einige holten vom Restaurant Cola-Flaschen und Bier und dann wurde eine Jause gefeiert, die sich sehen lassen konnte. Trotzdem hatten wir später noch genug Appetit für das Abendessen. Danach folgte wie üblich eine Show und dann unterhielten wir uns wieder ausgezeichnet mit den mittlerweile eingetroffenen Reisegruppen. Die Gespräche verliefen so angeregt wie nie zuvor, alle waren froh, diesem Wüten der Naturgewalten entkommen zu sein!

Dann aber kam die Stunde, wo wir uns bei einer kleinen Feier von unseren Jeepfahrern und Köchinnen verabschieden mussten.

Zwei Tage vor dem Heimflug konnten wir uns Ulan Bator noch etwas genauer ansehen. Ursprünglich war die Stadt ein Zentrum buddhistischer Nomaden und wurde erst im 18. Jahrhundert zu einer dauerhaften Ansiedlung. Im 20. Jahrhundert stand das Land unter starkem sowjetischen Einfluss und aus dieser Zeit gibt es noch typisch sowjetische Gebäude. In den buddhistischen Klöstern sind Museen eingerichtet, doch auch der heutige Architekturstil hat sich durchgesetzt, und all das ergibt eine lebhafte Fusion aus Tradition und Moderne.

Der Verkehr in dieser Stadt ist einigermaßen verstörend. Helme sind anscheinend weitgehend unbekannt oder zumindest bleiben sie unbenützt. Väter hielten ihre völlig ungeschützten Säuglinge im linken Arm, während sie mit der rechten Hand ihre Mopeds steuerten und das bei einer Geschwindigkeit, die in Europa unweigerlich zu einer hohen Strafe geführt hätte.

Bevor wir uns auch von Zaya verabschieden mussten, begleitete sie uns noch auf eine Sightseeing-Bustour, wo sie uns mit kurzen Worten die jüngste Geschichte des Landes erklärte: Im 20. und 21. Jahrhundert war die Mongolei heiß umstritten – China, Japan und Russland zeigten großes Interesse an dieser Region. Mit der Unterstützung von Sowjetrussland konnte die Mongolei 1921 ihre Unabhängigkeit gegenüber dem überlegenen China, und im Zweiten Weltkrieg gegenüber Japan behaupten. 1924 wurde die Mongolische Volksrepublik proklamiert, deren Regierung ein kommunistisches Regime verfolgte und eine Anlehnungspolitik an die Sowjetunion betrieb. Erst 1990 wurde die Einparteienherrschaft im Land beendet und es kam zur Gründung neuer Parteien, und der Buddhismus, bislang von den Kommunisten stark unterdrückt, wurde ab 1991 wiederbelebt.

Damdiny Suchbaatar gilt als der Gründungsvater der Volksrepublik und der ihm gewidmete Platz liegt im Zentrum der Stadt, er selbst genießt die Verehrung als Volksheld. Sein Denkmal zeigt ihn auf einem Pferd sitzend, das von mehreren Löwen umringt ist, die eine Kette im Maul tragen und so für eine Abgrenzung sorgen.

Ein wesentlich älterer Held des Volkes ist Dschingis Khan. Sein Denkmal steht genau in der Mitte vor dem Parlamentsgebäude. Er wird sitzend auf einem Thron dargestellt, rechts und links flankiert von den Statuen seiner Söhne, die ihm als Khane nachgefolgt sind. Dschingis Khan ist es gelungen, die einzelnen mongolischen Stämme zu einem Volk zu vereinen. Unter seiner Herrschaft eroberten die mongolischen Krieger weite Teile Nordchinas, Zentralasiens und drangen bis in europäischen Breiten vor.

Die Verbundenheit mit Russland kommt in der Zaisan Gedenkstätte zum Ausdruck. Sie erinnert an die sowjetischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Errichtet wurde sie wurde hoch oben auf einem Hügel, zu dem etwa 300 Stufen hinaufführen. Oben auf der Plattform ist das Denkmal selbst als Ring gestaltet und zeigt in verschiedenen Wandgemälden Szenen der Freundschaft zwischen den Völkern der UdSSR und der Mongolei. Außerdem bietet die Gedenkstätte eine wunderbare Aussicht über das Panorama der Stadt und die umliegende Landschaft. Am Fuße dieses Hügels steht der goldene Buddha, in dessen Inneren sich ein Gebetsraum befindet.

Zuletzt besuchten wir noch das Mongolische Nationalmuseum, das erst 1991 gegründet wurde. Stalin ließ in den Jahren 1937/38 nicht nur fast die gesamte Intelligenz des Landes und fast alle buddhistischen Mönche ermorden, es wurden auch die Klöster mit ihren wertvollen Kulturgütern und Bibliotheken zerstört. Dennoch bietet das Museum einen ausgezeichneten Überblick über die Geschichte und Kultur der Mongolen von der Steinzeit bis in die Neuzeit. Auch Teppiche und Seidengewebe der Hunnenzeit sind ausgestellt. Vor allem aber konnten wir dort die prächtigen Trachten aller in der Mongolei vertretenen Ethnien in der Nähe und in Ruhe bestaunen. Tatsächlich hatten wir sie ja schon bei ihrem Einzug ins Stadion gesehen, dort allerdings in großer Entfernung.

Dann aber drängte die Zeit, unsere Flüge waren fix gebucht. Wir beeilten uns, Mitbringsel für die Heimat zu finden – mongolische Wollwaren, Schals, Pullover und Socken, aber auch T-Shirts mit Motiven des Landes, mit Ringern, Reitern und Bogenschützen, sogar ein Deel, der traditionelle bodenlange, gewickelte Mantel der Mongolen, wurde nach Österreich mitgenommen. Vor allem aber hatten wir unsere Fotos, die wir zu Hause herzeigen konnten. Die Reise hat uns einen Blick in eine für uns völlig neue Region dieser Welt gestattet, wir haben die Nomaden kennen gelernt und Bewunderung für ihre Lebensweise empfunden.

Ingrid Peter

In der marokkanischen Wüste

Es war schon spät im Jahr und deshalb wohl hatten sich nur zwei Touristen für die Wanderung durch die marokkanische Wüste gemeldet. Peter, ein vierzigjähriger Schweizer und ich, eine Wienerin, die vom Alter her seine Mutter hätte sein können. Dennoch wurde die Reise nicht abgesagt, und so kam es, dass wir Zwei, betreut von vier Berbern diese ungewöhnliche Woche genießen konnten.

Wir trafen einander im Hotel in Marrakesch zum Abendessen. Peter war ein äußerst liebenswürdiger Mensch, er erzählte gleich von früheren Urlauben in Marokko, kannte das Atlasgebirge auch im Winter und wusste bereits, wie man sich den Turban bindet. Zum Frühstück kam dann Ibrahim, unser Guide hinzu. Nach einem raschen Spaziergang durch die Stadt zeigte er uns die Medina, die Altstadt. Er kannte sich im verwinkelten Netz der Straßen gut aus und führte uns zum größten Marktplatz Djemaa el-Fna, vorbei an einigen geschäftigen Souks, den Straßenmärkten. Die Häuser waren von außen, also von der Straße aus gesehen, sehr unscheinbar. Man sah nur Hauswände mit einigen Luken. Auch unser Hotel sah an der Straßenseite gleich aus. Im Inneren aber gab es einen blühenden Garten mit entzückenden Lauben und vielen Sitzgelegenheiten. In den Räumen waren überall Teppiche ausgelegt und neben den Fauteuils standen kleine Tischchen und Wasserpfeifen bereit, was das Hotel sehr wohnlich und behaglich erscheinen ließ.

Dann aber war es Zeit für die Wüste. Der Chauffeur wartete bereits in einem Lieferwagen, der bis obenhin mit Gerätschaften angeräumt war. Wir fuhren durch eine interessante, wenngleich karge Landschaft bis an den Rand der Wüste, wo wir auf die beiden Dromedarführer und den Koch trafen. Die Tiere wurden mit allem beladen, was die Reisegruppe benötigen würde: mit unserem Gepäck und den Einmannzelten, mit dem Gemeinschaftszelt, sowie mit allem Kochgerät, Gasflaschen, Lebensmitteln etc. Dann verabschiedete sich der Chauffeur und versprach, in einer Woche wieder zur Stelle zu sein.

Ibrahim nahm uns unter seine Fittiche. Zunächst steuerte er auf einen großen Baum zu, unter den wir uns setzten und dann nahmen wir unsere erste gemeinsame Mahlzeit ein. Es gab Tee, Datteln und Kekse. Nach dieser Labung begann die Wanderung. Ibrahim erklärte die Spuren im Sand und wies auf die vielen Muscheln hin, die überall herumlagen. Sie belegten, dass hier irgendwann Meer gewesen war. Ich wollte wissen, ob die Skorpione und Schlangen der Region auch im Dezember unterwegs seien und war sehr erfreut, als Ibrahim mich diesbezüglich beruhigen konnte. Peter sammelte ein, was er fand und bei jeder Rast zeigte er uns seine Schätze.

Bislang hatte Ibrahim seine Gruppen immer auf Englisch geführt, aber bei diesem Turnus, er bestand ja nur aus zwei Personen, versuchte er es zum ersten Mal auf Deutsch. Es war erstaunlich, wie gut er sprach. Er erzählte auch einiges aus seinem Privatleben: Er hatte einen Master-Abschluss in Englisch, konnte aber keine geeignete Anstellung in einer Schule bekommen und deshalb wurde er Fremdenführer. Seine letzte Freundin hatte sich von ihm verabschiedet, weil sie das Angebot einer guten Anstellung in einer anderen Stadt annahm. Er freute sich für sie, aber sie ging ihm verloren, er litt unter der Trennung, obwohl ihm von Anfang an klar gewesen war, dass ihre Beziehung nicht von Dauer sein konnte. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als von einer ‚Gazelle‘ zu träumen. Partnerschaftssuche per Internet, das gab es in Marokko nicht. Er hätte gerne geheiratet und er hoffte täglich, dass er die Richtige finden möge. Auch Peter erzählte von einer zerbrochenen Liebe, aber in seinem Fall hatte ihm die Freundin böse mitgespielt. Die jungen Männer schütteten mir ihr Herz aus und ich tröstete sie und wünschte beiden eine liebe Frau, die ein Heim gestalten konnte und die ein Herz für die gemeinsamen Kinder hätte.

Ibrahim erwähnte auch seinen Plan nach Mekka zu pilgern. Es ist nicht üblich, dass Einzelne, also jeder für sich nach Mekka reist, sondern man spricht mit dem Vorbeter der Moschee, der dann eine Gruppe Reisender zusammenstellt. Ibrahim hatte genug Geld gespart um sich der Gruppe anzuschließen, aber sein Imam verlangte stattdessen von ihm, dass er es einer armen Familie, die in seiner Straße lebte, spenden solle. Ibrahim fügte sich diesen Wünschen, er tat es auch ein zweites Mal, aber dann sagte er zu diesem Herrn: „Ich werde jetzt nicht mehr sparen, um nach Mekka zu pilgern. Sie wissen vielleicht nicht, dass in dieser armen Familie Alkohol getrunken wird, aber ich habe den Mann bereits einige Male betrunken gesehen. Ich kann nicht verstehen, weshalb ich mein Erspartes Menschen geben soll, die es mit beiden Händen zum Fenster hinauswerfen. Von jetzt ab werde ich meine Einkünfte selber ausgeben.“ Wir, Peter und ich, stimmten ihm zu und bedauerten, dass der Imam so kurzsichtig war und die von ihm Betreuten anscheinend viel zu wenig kannte.

Die Reise verlief sehr harmonisch. Ibrahim zeigte mir, wie man einen Turban baut, immerhin wurde es in der Wüste tagsüber mehr als 30°C, aber da ich für seinen Geschmack zu ungeschickt dafür war, legte er selbst Hand an und wand mir jeden Morgen den schönsten Turban auf den Kopf. In der Nacht wurde es aber sehr kalt, unsere Wasserflaschen waren am Morgen stark beschlagen. Dennoch schlief Peter meistens unter dem freien Himmelszelt und beobachtete vor dem Einschlafen die in der völligen Dunkelheit gut sichtbaren Sternenzeichen. Das nächtliche Krabbelgetier störte ihn nicht. Zum Frühstück erhielten wir vom Koch liebevoll zubereitete Palatschinken, er nannte sie Baghrirs, mit Feigenmarmelade zum frisch aufgebrühten Kamillen- oder Pfefferminztee mit Zimt. Das Frühstück wurde für uns im Freien gedeckt, wir aßen in der ersten Morgensonne.

Die Abendmahlzeit wurde uns im Gemeinschaftszelt serviert. Die Schuhe mussten vor dem Zelt gelassen werden, es war streng verboten, auf den Teppich in der Mitte zu treten und die Schwelle des Zelteingangs durfte nicht berührt werden. Man aß am Boden sitzend oder auf kleinen Hockern. Unser Koch hätte in einem Restaurant mindestens einen Stern verdient. Er verwöhnte uns mit Eintöpfen aus Fleisch und Gemüse, die er längere Zeit in sogenannten Tajines schmoren ließ. Das sind Kochtöpfe aus Ton mit einem oben spitz zulaufenden ebenfalls tönernen Deckel. Täglich gab es auch frisches Fladenbrot, das einer der Dromedarführer für uns buk. Einmal bekamen wir auch Couscous vorgesetzt, ein Reisgericht mit schmackhaften Zutaten. Als Dessert erhielten wir anderntags Teigtaschen gefüllt mit Mandelpaste und Zimt. Der Koch nannte sie Kaab el Ghazal und ich nahm mir vor, sie zu Hause einmal nachzubacken.

Das Trinkwasser für die Wandergruppe wurde von einem Berber geliefert, und zwar mit einer Eselskarre. Manchmal nahm er seinen kleinen Sohn mit. Da die Weihnachtszeit vor der Türe stand, hatten Peter und ich kleine Geschenke mitgenommen, mit denen wir irgendwen erfreuen wollten. Es waren kleine Stroh- und Glasfiguren, die wir eines Tages dem kleinen Sohn in die Händchen legten. Der Bub sperrte seine Augen riesig auf, aber dann verzog sich sein Gesichtchen zu einem Lächeln. Sein Vater kam hinzu, schließlich auch die Dromedarführer, der Koch und Ibrahim und gemeinsam wurden die Gaben inspiziert. Als von einer Schar von Geschwistern gesprochen wurde, leerten wir unseren ganzen Vorrat an Weihnachtsschätzen auf die Wasserkarre. Auch unsere Betreuer fanden Gefallen an den Figuren und steckten sich welche für ihre Familien ein.

Auf unserem Gang durch die Wüste führte Ibrahim uns einmal zur größten Sanddüne im Umkreis, die natürlich auch von anderen Reisegruppen, die in der Region unterwegs waren, angesteuert wurde. Beim Abstieg neigte sich die Sonne bereits tief zum Horizont, binnen Sekunden würde es stockfinster sein und wir hatten keine Taschenlampen bei uns. Um den Abstieg zu beschleunigen, ließ Ibrahim mich auf die Düne setzen und dann schubste er mich am Hosenboden den Abhang hinunter. Ich war schnell unten, aber jetzt hatte ich den Sand im ganzen Gewand: nicht nur in und an den Schuhen, sondern auch im Anorak, in der Wanderhose, in den Haaren, es war eine Freude – und klarerweise gab es weit und breit keine Möglichkeit, mich zu säubern. Wasser war rar und durfte nur zum Trinken verwendet werden. Peter erging es ähnlich, uns blieb nichts anderes übrig, als uns auf das Hotel in Marrakesch zu freuen.

Unsere Wege führten uns auch an aufgelassenen und stark verfallenen Herbergen vorbei, die früher Karawanen gedient hatten. Ihre Struktur war aber noch deutlich zu erkennen: Um einen Innenhof herum waren die Schlafräume, Stallungen, Vorratsräume und die Toiletten gruppiert. Wie Ibrahim erklärte, standen in der Mitte der Innenhöfe islamische Kapellen oder Mescits, in denen die Händler ihren religiösen Verrichtungen nachgehen konnten. In unserer heutigen Zeit hat man aber die Lager und die Handelsplätze längst in die Städte verlegt, und niemand transportierte seine Waren mehr durch die Wüste. Die ehemaligen Karawansereien wurden nicht mehr benötigt und deshalb ganz einfach verlassen.

Interessant wurde es, wenn wir uns längst versiegten Flussbetten näherten. Tiefe Brunnen gab es dennoch in ihrem Umkreis. Die Dromedare wussten genau, wenn sie in die Nähe eines Brunnens kamen. Sie witterten das Wasser und beschleunigten dann ihre Gangart.

Irgendwann einmal wurde ich etwas fußmüde und vertraute mich Ibrahim an, der sofort Rat wusste. Einer der Dromedarführer baute mir einen Sitz auf einem der Tiere, das das zusätzliche Gewicht offenbar kaum spürte. Der Sitz war recht bequem, nur das Auf- und Absitzen war etwas kompliziert. Jedenfalls konnten sich meine Füße gut ausruhen.

Zurück in Marrakesch hatten Peter und ich noch zwei Tage, um uns die Stadt anzusehen und einige Einkäufe zu tätigen. Peter erwies sich als vollendeter Kavalier. Immer nahm er mich in Schutz, wenn sich eine unheimliche Gestalt näherte – und derer gab es mehrere! Auf dem Djemaa el-Fna schauten wir dem Treiben am Platz und den Schlangenbeschwörern zu und tranken dann gesüßten Pfefferminztee in einer der vielen Teestuben. Zurückgelehnt in unsere bequemen Stühle bewunderten wir das aus rosa Sandstein gebaute, 77 Meter hohe Minarett der Koutoubia Moschee, das Wahrzeichen Marokkos. Die Chefin des örtlichen Reisebüros lud uns Beide am letzten Abend noch zu einem Festessen ein. Es fand auf einer Dachterrasse statt, so dass wir nicht nur das Menü, sondern auch den Blick auf die beleuchtete Stadt genießen konnten.

Der Abschied von Marokko und meinen beiden ‚Leihsöhnen‘ fiel mir sehr schwer und ich nahm mir vor, Ibrahim als Dankeschön für unsere Zeit in der Wüste eine kleine Freude zu machen. Zu Hause suchte ich einige Bücher für ihn zusammen, darunter eine gute deutsche Übersetzung jenes Buches, über das er seine Diplomarbeit geschrieben hatte. Im englischen Original kannte er vermutlich jeden Satz, also würde er die deutsche Ausgabe mühelos lesen können. Auch Peter bekam ein kleines, allerdings essbares Weihnachtsgeschenk, der wiederum die väterliche Brennerei geplündert hatte und mich mit Nuss- und Pflaumenschnaps erfreute.

Nach einigen Jahren meldete sich Peter mit einer sehr erfreulichen Nachricht: Die Besitzerin einer Gärtnerei, die er in einigen Belangen beraten konnte, hatte sich in ihn verliebt und ihre fünfjährige Tochter freute sich bereits auf das versprochene Geschwisterchen, das im Kommen war. Und über Ibrahim hörte ich vom Reisebüro, dass er in der Organisation aufsteigen konnte. Er kam tatsächlich dienstlich noch einige Male nach Österreich, aber leider fügte es sich nie, dass wir einander wieder trafen.

Ingrid Peter

Heimliche Umtriebe im Kloster

Christl, eine junge Österreicherin studierte Tibetologie und wollte ihre Kenntnisse der tibetischen Sprache perfektionieren. Deshalb fuhr sie jedes zweite Jahr während ihrer Ausbildung nach Ladakh in ein Kloster, wo einige tibetische Nonnen und Mönche Zuflucht gefunden hatten und jetzt dort Sprachstudien anboten. Das Angebot wurde von europäischen und asiatischen Studenten sehr gerne angenommen, denn nach Tibet konnte man nicht mehr einreisen. Diese Sprachaufenthalte in Nordindien wurden von ihrem Institut an der Universität Wien gesponsert und erfolgreiche Studenten wurden geradezu gedrängt, dort aus erster Hand Tibetisch zu lernen. Christl beherrschte diese Sprache schon recht gut in Wort und Schrift, aber sie fand, dass sie noch besser werden konnte.

In diesem Kloster war die Unterbringung sehr bescheiden und Ungeziefer wurde nicht bekämpft, denn das hätte ja der buddhistischen Auffassung widersprochen. Außerdem war es dort im Sommer, trotz der gebirgigen Höhe der Region, in dem das Kloster lag, sehr warm und die Insekten fanden beste Bedingungen für ihre Vermehrung vor. Wenn also Christl ihre Reise plante, holte sie jedes Mal ihren größten Koffer vom Speicher, den sie randvoll mit Putz- und Desinfektionsmitteln anfüllte, weiters mit Insektenkillern, Sprays gegen Flöhe, Ameisen und sonstige Mitbewohner, die sich in Billigherbergen gerne einnisten. Der Platz im Koffer, den sie für ihre wenigen Kleidungsstücke brauchte, war sehr klein.

Bevor sie also ihr Zimmer im Kloster bezog, putzte sie es nach europäischem Standard sehr gründlich. In jedes Eck des Raumes legte sie Ameisenfallen und an den Fenstern befestigte sie Motten- und Fliegenfänger. Vor allem die Matratze sprühte sie auf allen Seiten sehr gut ein, bis sie selbst Schwierigkeiten mit dem Atmen bekam. Dann ließ sie sie an eine Wand gelehnt trocknen. Auf diese Weise gelang es ihr, in ihrem Zimmer eine Oase der Sauberkeit und Freiheit von störendem Getier zu schaffen.

Ihre Putzorgien geschahen in aller Heimlichkeit und ihren Vorrat an Scheuermitteln hielt sie stets verschlossen in ihrem großen Koffer während der ganzen Dauer ihres Aufenthalts. Allerdings musste sie ihre Schätze immer wieder hervorholen und die Sauberkeit nachbessern, denn die Eindringlinge wollten sich unerlaubter Weise immer wieder ausbreiten. Es galt also, das einmal errungene Terrain stets von neuem zu verteidigen, zumindest bis zu ihrer Abreise nach einem Monat. Wenn sie nicht in ihrem Zimmer war, sondern etwa im Unterrichtsraum oder im Speisesaal, sprühte sie sich selbst und ihre Kleidung gut ein, um den Insektenstichen vorzubeugen.

Erst nach diesen Vorbereitungen für einen halbwegs insektenfreien und daher ungestörten Aufenthalt im Kloster, beeilte sie sich, zum Empfang zu gehen, um die Kursleiter und ihre Mitschüler zu begrüßen. Christl war Katholikin, sie fand nichts dabei, gegen das Ungeziefer resolut vorzugehen, aber unter den Kursteilnehmern waren auch etliche Buddhisten, einige davon auch junge, indische Mönche und Klosterfrauen. Schon in der ersten Woche bemerkte sie eine gewisse Müdigkeit bei ihren Mitstudenten, so als hätten diese eine lange Nacht gehabt und nur wenig geschlafen. Außerdem kam sie auch nicht umhin zu bemerken, dass einige der Nonnen ihre Matratzen Tag für Tag vor dem Frühstück in den Garten trugen, um sie dort mit Hingabe von oben bis unten, vorne und hinten, kräftig und sorgfältig auszuklopfen. Sie begleiteten ihre Bemühungen, die Christl von ihrem Fenster aus verstohlen beobachtete, mit heiligen Gesängen, die ihr sehr gefielen. Offenbar hatten die Buddhistinnen die Hoffnung, dass die Flöhe und Läuse, ermuntert durch die Schläge, das Rütteln und Schütteln, das Gewebe der Bettunterlagen verließen, doch leider war ihr Tun nicht von Erfolg gekrönt, denn sonst hätten sie ihre Klopfübungen ja irgendwann eingestellt. Ihre Nachtruhe blieb nach wie vor stark gestört, weshalb ihnen nichts anderes übrig blieb, als ihre Läuse-und Flöhe-Vertreibungs-Versuche täglich zu wiederholen.

Buddhisten ist es natürlich streng verboten zu töten, selbst die kleinste Ameise oder der kleinste Floh muss, so störend sie auch sein mögen, am Leben gelassen werden. Vermutlich kennen sie nicht einmal Putzmittel zur Vernichtung dieser Quälgeister. Also lassen sie alle nächtlichen Flohbisse und sonstigen für Europäer lästigen Befall mit stoischer Gelassenheit über sich ergehen. Wenn sie dieses Gebot nämlich nicht befolgen würden, müssten sie befürchteten, dass sie bei ihrer nächsten Inkarnation womöglich selbst zu Insekten zurückgestuft werden und dieses Risiko wollen sie denn doch lieber nicht eingehen.

Als barmherzige und hilfsbereite junge Frau wollte Christl aber gerne den Nicht-Buddhisten unter den Studenten ihre Vorräte zur Verfügung stellen. Flüsternd bot sie ihre Hilfe an, aber nur jenen, von denen sie zu hundert Prozent sicher war, dass sie keine Buddhisten waren. Diese Umtriebe mussten allerdings unter größter Geheimhaltung geschehen, denn man wollte keine Konflikte oder komplizierten Diskussionen mit den Buddhistinnen und Buddhisten unter den Studenten. Von diesen anders- oder nichtgläubigen Kollegen wurde sie als Retterin in großer Not bezeichnet und geradezu verehrt. Bei einem Spiel, bei dem man den anderen Kollegen tibetische Namen geben sollte, erhielt Christl den Namen Tashima, was auf Tibetisch Glück bedeutet. Man trachtete danach, ihr die besten Leckerbissen aus der Küche zukommen zu lassen, man überhäufte sie mit herrlichen Seidenschals und auf der Heimreise riss man sich darum, ihren Koffer zu schleppen, der jetzt zwar etwas weniger wog, aber doch nicht gerade leicht geworden war, denn sie achtete peinlich darauf, auch die leeren Gebinde mit nach Hause zu nehmen. Nichts durfte darauf hinweisen, dass sich die Mehrheit der Studenten gegen das Ungeziefer des Klosters zur Wehr gesetzt hatte. Noch Jahre nach diesen Sprachstudien, wenn sich die promovierten Tibetologen später auf internationalen Konferenzen trafen, wurde Tashima stets herzlichst gefeiert und zu Drinks eingeladen, man fühlte sich ihr in alle Ewigkeit zu größtem Dank verpflichtet.

Ulrich Straeter

Das Ende der Welt

Nicht die Wirklichkeit,

aber mehr als sie ...

kein Traum,

aber Träumen im Wachen

August Strindberg

Karger wurde das Land, schmaler, zerrissener. Eine Halbinsel streckte ihre Nase in den grünen und violetten Atlantik, nur noch kurze Gräser, widerstandsfähige Sedumgewächse und Flechten klebten am Fels, der dann steil abfiel. Nach drei Seiten hin konnten die Reisenden bis zum Horizont ihre Blicke werfen, die durch einen hohen Himmel aufgehalten wurden, durch dessen helles Blau weiße Dunstschichten waberten. Die Sonne stand im Zenit und brannte unerbittlich auf die Haut. Hier konnte es anders sein, dann fegte – auch im Sommer – ein kalter Wind über die Felsnase, das Wasser brandete gegen die Felsen, und die wenigen Besucher versuchten sich an den winzigen Zäunen, die ein Weitergehen verhindern sollten, festzuhalten.

Unwillkürlich blickten sich die Reisenden um, blickten zurück, von wo sie gekommen waren, wie um sich zu vergewissern, dass sie eine Rückzugsmöglichkeit hatten, dass sie gehalten wurden von den Landmassen, die sich nach Osten hin stetig vergrößerten. Blickten über die hellen Häuser des Dorfes hinweg, den kleinen Kirchturm, die schmale Landstraße, die sich Richtung Audierne zwischen Bäumen verlor; ihre Blicke blieben an den leicht gewellten Höhenzügen der Monts d‘Arree und der Montagnes Noires hängen, die graublau im Dunst verschwammen. Dort irgendwo, nördlich von Audierne, erhob sich der Menez Hom mit 330 Metern über den Meeresspiegel, das zählte unweit des Meeresspiegels doppelt, sonst würde man über einen solchen Hügel kein Wort verlieren, doch hier nannten sie ihn den Giganten.

Außerhalb der vorwitzigen Nase des Cap Sizun lagen wie zufällig verstreut Felsen und Felsspitzen im Wasser, einige mussten herhalten, um berühmte Leuchttürme zu tragen, deren Wärter mit abenteuerlichen Geschichten aufwarten konnten. Doch die Zeit der Menschen, die bei Sturm oft wochenlang auf ihren gefährdeten Bauwerken ausharren mussten, auf dem Ar Men oder dem La Vielle, ist endgültig vorbei. Eine elektronische Zentrale an Land sorgt heutzutage dafür, dass zur rechten Zeit die Blinkfeuer eingeschaltet werden.

Unaufgefordert hatten sich die Reisenden zum wiederholten Male aufgemacht in das Land der glutroten Sonnenuntergänge, wo die Menschen heute ihre Freunde waren und sie die ihren, anders als früher. Und sie froh waren, freundlich aufgenommen zu werden. Erneut befanden sie sich im Land der glutroten Sonnenuntergänge an der Pointe du Raz. Im Land ihrer Sehnsucht. Dort im Westen, wo man ohne Schiff nicht weiterkommt, wo Europa sich seinem Ende zuneigt, wo die Erde am Abend untergeht und froh ist, vom milden Licht des Mondes, dem Abglanz der verschwundene Sonne, beleuchtet zu werden. Wo die Herren des versunkenen Atlantis in der Baie des Trepasses nach ihren Sklaven brüllten, bevor sie gemeinsam mit ihnen ertranken.

*

Am Rand eines steilen Felsabhangs, auf der Suche nach einer Mulde zum Träumen, rutschte dem Kletterer die noch leidlich gefüllte Rotweinflasche aus der Hand, überschlug sich auf dem nächsten Vorsprung, zersplitterte und verschwand im Nichts. Aufgeschreckte Möwen warfen ihm vorwurfsvolle und misstrauische Blicke zu.

Das Land der Träume, das Land seiner Sehnsucht war erreicht, der Kletterer spürte es unangenehm hart in seinem Rücken; er rieb sich am Fels, kleine Steinbrocken rollten abwärts. Wieder hatte es ihn in diese Gegend gezogen, ins Finisterre, an das finis terrae, das Ende der Welt, an die Pointe du Raz. Wo es Orte gab, die er kannte oder die ihn an solche erinnerten, die ihnen ähnelten, obwohl er wusste, dass es gefährlich war, die Orte der Erinnerung erneut aufzusuchen, denn die Erinnerungen sind fragwürdig, sie spielen uns Streiche, beschönigen und verändern. Die Orte – oder die Erinnerungen – konnten sich im Lauf der Zeit so gewandelt haben, dass man kaum etwas wiedererkannte. Und doch kehren wir sehnsuchtsvoll an die Plätze zurück, die wir gut im Gedächtnis behalten zu haben meinen oder im Herzen oder im Bauch, auf der Suche nach der Jugend oder dem Glück von damals; den Ärger lässt uns das Gehirn oft vergessen.

Der Ankömmling ließ seine Augen schweifen, weit nach Westen ging der Blick, über die türkisfarbene und dunkelblaue Fläche der schier endlosen Wassermassen, hier und da von weißen Kräuselwellen unterbrochen. Das große flache Halbrund, so weit das Auge reichte, eine scheinbar ebene Fläche bis zum Horizont; die Erde ist eine Ebene, er sah es deutlich; man würde ihn naiv schelten und ihm etwas über die Kugelgestalt der Erde erzählen, die eigentlich birnenförmig sei. Das musste er glauben. Ebenso den gestochen scharfen Fotos der Raumfahrer, die den kleinen Planeten von allen Seiten gesehen hatten. Der ihnen als blau, unfassbar schön und als so einsam und verletzlich erschienen war.

Außerdem, dachte der Kletterer, nachdem er eine ihm genehme Mulde entdeckt, seinen Pullover ausgezogen und zur Polsterung unter sich gelegt hatte, außerdem gab es seit fünfhundert Jahren den Bericht von Antonio Pigafetta, dem Schreiber des Fernão Magelhães, der im Gegensatz zu seinem Kommandanten zu den wenigen gehört hatte, die mit dem letzten Schiff dieser Expedition die erste Erdumrundung schafften, als lebender Beweis für die Kugelgestalt.

Der Kletterer roch die würzige Luft des Salzwassers, den Duft der Sedumgewächse, die sich neben den weißen, rötlichen und gelben Flecken der Flechten an die steilen Felsen klammerten. Er vermeinte, die letzten Tropfen des verschwunden Rotweins auf den Lippen zu schmecken. Unter ihm dröhnte das Meer, schlug an die Felsen, höhlte unablässig den Stein. Über ihm wölbte sich ein hellblauer Himmel; in der Ferne über dem Horizont, am dunstigen Ende der Welt, standen Gewitterwolken. Blau das Meer, blau der Himmel. Blau die Farbe der Ferne, der Sehnsucht. Jeder Reiseprospekt nutzte das aus. Der Blaue Planet wird die Erde genannt, die Astronauten haben ihn so gesehen. Doch das All ist nicht blau, es ist das Wasser, das häufig auch türkis, grün oder grau wirkt. Die Farbe wird durch unsere Sehzellen bestimmt, sie ist nicht für alle Lebewesen gleich, niemand kann mir sagen, ob dein Blau nicht mein Rot ist. Wer träumt nicht vom geheimnisvollen Zauber der blauen Blume des Novalis, vom Trunkensein?

Flach sah die Ebene des Wassers aus, die harte, blaue Ebene, vor der sich alle Piloten fürchteten. Und doch trügt das Auge! Trog auch das Ohr? Die Nase? Die Zunge? Die Haut, die den Wind fühlte? Vielleicht, dachte der Kletterer, wenn er noch eine Zeitlang hier bliebe, genau aufpasste, auf die Klänge der Natur horchte, auf die Stimmen des Ozeans, vielleicht verstände er irgendwann, was da geraunt und gemurmelt wurde. Manchmal glaubte er, ganz nahe dran zu sein.

Weiter flogen die Gedanken des Träumers in der Mulde, des Müßiggängers. Er fühlte sich wie in der Gondel eines Ballons, unter dem sich die Erde hinwegdrehte. Über Kontinente, über die Weiten der Meere zogen die Gedanken, die Vorstellungen von der Welt, und verloren sich irgendwo bei Vanuatu, bei den Neuen Hebriden oder den Tongainseln in der Südsee. Im Meer, das Joseph Conrad den Spiegel der Unendlichkeit genannt hatte.

Gedanken über die Evolution überkamen ihn, wenn er in solchen Situationen vor sich hinträumte. Was war aus dem Menschen, dem Tier mit Verstand und Bewusstsein, im Lauf von zwei oder drei Millionen, vielleicht sogar sechs Millionen Jahren geworden? Das Wesen, das hervorragende Kunstwerke schuf; das medizinische Operationen durchführte, die an ein Wunder grenzten, zum Beispiel die Verpflanzung eines Teils der Leber eines Vaters in den Körper seines zweijährigen Sohnes. Das aber auch fürchterliche Kriegswaffen erfand und gegen die Zivilbevölkerung einsetzte. Das, wie zwischen 1933 und 1945, Millionen Menschen tötete, oder, wie Pol Pot in Kambodscha, eine Million, und wie 1993/94 in Ruanda, fast 800.000 Menschen der eigenen Bevölkerung ermordete. Konnte dieses Wesen der Evolution einen Sinn verleihen, der über den rein biologischen hinausging?

Der französische Philosoph Michel Serres vergleicht die menschliche Sprache der Kommunikationsprozesse, die er für gelungen hält, mit den Methoden von Einzellern, die auf andere Art und Weise auf ihre Umwelt reagieren und sehr schnell Nachrichten in ihrer Umgebung verbreiten können. Fast so schnell wie im Internet. Darin sieht er nicht unbedingt einen Vorsprung der Menschheit, er, der Philosoph der Neuzeit, hofft lediglich, dass unser Schicksal unter dem Zeichen der Transzendenz, des jenseits der sinnlichen Erfahrung Liegenden, steht, doch beweisen ließe sich das nicht. Dies sieht er wie ein Schwanken, ein Zögern zwischen der Anerkennung einer numinosen Macht und eines kategorischen Atheismus. Also keine Entscheidung, keine Behauptung, der Mensch ist dies, der Mensch ist das, oder so ist es. Die Liebe sei die einzige Lösung, aber meist würde sie verzehrt von der Macht, dem Geld, der Konkurrenz und der Zerstreuung.

Dem könnte er beipflichten, dachte der Mann im Fels. Letztere sind hochgelobte Begriffe des Kapitalismus, der den Menschen vorgaukelt, alle könnten Sieger sein, wenn sie nur wollten. Und der die meisten gleichzeitig mit unmenschlichen Methoden zu Verlierern macht, bis vielleicht eines Tages die Menschheit als Ganzes zu den Verlierern auf diesem Globus gehört. Sic! werden die Einzeller sagen, und die Nachricht vom Verschwinden des Homo sapiens wird sich blitzschnell durch alle Ozeane verbreiten. Niemand wird ihn vermissen.

Letztendlich reicht unser Verstand vielleicht doch nur dazu, den alten sokratischen Satz vom „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ zu begreifen. Aber es wäre schon etwas, wenn die Menschheit das zu Beginn des dritten Jahrtausends akzeptieren würde, es würde allen Hochmut, die Arroganz und die unselige Behauptung vom Menschen als Krone der Schöpfung relativieren. Oder, um es mit einem Gedicht von Paul Celan auszudrücken:

„Ein Nichts / waren wir, sind wir, / werden wir bleiben, blühend: / die Nichts-, die Niemandsrose.“

Der Versunkene wusste nicht, wo er gewesen war, als er wieder zu sich kam. Vielleicht im Land der blauen Blume, das über unsere Erfahrungsgrenzen hinausgeht. Der Fels in seinem Rücken war hart, holte ihn zurück an den Steinstrand der Wirklichkeit. Wieder rollten kleine Brocken über die Felskante und verschwanden lautlos und einen Moment lang, der ihn erschreckte, sah er sich über die Felskante stürzen. Sein Mund fühlte sich trocken an. Er verfluchte seine Unachtsamkeit, den Wein verloren zu haben, kramte in seinem Rucksack nach der Wasserflasche. Das tat gut – wie herrlich kann Wasser schmecken, wenn man Durst hat, dachte er. Er war angekommen, angekommen im Land seiner Träume, dem Sehnsuchtsland, im Land zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Alltag und Ausnahme, zwischen Traum und Bankautomat, aus dem er die Scheine hervorzaubern musste, die man so dringend braucht, die nicht leicht zu erwerben sind. Zwischen der Wucht der Atlantikwinde und dem unverwechselbaren Geruch der Schalentiere, der Meeresfrüchte, dem Duft nach altem Hafenwasser und dem Dieselqualm der Fischkutter, die er jetzt von oben, da unten auf dem Wasser, klein wie Spielzeuge, ihre Spur ziehen sah, auf dem Weg in den heimischen Hafen. Heute Abend würde es frischen Atlantikfisch geben!

Ulrich Straeter

Im Wadi

Wir fahren weiter in Richtung Salamanca, sind unterwegs mit unserem gebrauchten Campingbus, lassen die Sierra de Ávila links liegen, durchqueren eine Hochebene auf langen, geraden Straßen. Wir sehen echte Stiere, schwarze Ungetüme, nicht nur den von Osborne, die Berge in der Ferne und Telefonmasten über Telefonmasten, Drähte rechts und links. Es wird Abend, wir haben Salamanca noch nicht erreicht. Auf der Karte bietet sich ein kleiner Fluss zum Übernachten an. Wir biegen ab. Hinter Hügeln wie Dünen, bewachsen mit Gras, Disteln, Farn und Stoppeln, geht es zum Flussbett hinunter, an dessen Rand Büsche und Bäume wachsen. Eine Art kleine Savanne empfängt uns, das Flussbett ist ausgetrocknet.

Es sieht aus wie ein Wadi, sage ich. Der Bus steht unter einem Baum, der Weg ist hart und steinig: das ist wichtig, wenn man irgendwo hinunterfährt und auch nach einem nächtlichen Wolkenbruch wieder zur Straße hinaufgelangen möchte. Die Wadis in nordafrikanischen Wüsten sind tief eingeschnittene, die meiste Zeit ausgetrocknete Flussbetten. Wenn das Wasser kommt, kommt es plötzlich und führt oft zu Todesfällen für Menschen, die sich dort niedergelassen haben. Leider kam auch die berühmte Afrikareisende und Schriftstellerin Isabelle Eberhardt auf diese Art und Weise ums Leben. Wadi Halfa nennen wir unseren Standplatz, in schwacher Erinnerung an vergangene Erdkundestunden mit dem Thema Nordafrika. Doch das ist heute eine Stadt mit achttausend Einwohnern im Norden des Sudans, mit einem Nilhafen am Nassersee. Höchstwahrscheinlich kam der Ort im Erdkundeunterricht vor, weil er seit Ende des 19. Jahrhunderts ein wichtiger militärischer Stützpunkt der englischeuropäischen Kolonialherren war. Der Bau des Assuan-Staudammes erzwang für zigtausende Menschen im Wadi-Halfa-Umfeld die Ansiedlung in anderen Gebieten.

In unserem Wadi liegt Schafswolle in langen Fetzen herum – hier kommen Schäfer mit ihren riesigen Herden durch. Wir haben sie unterwegs auf den Weiden am Straßenrand gesehen. Als es dunkelt, hören wir Glöckchen bimmeln, eine Art kleiner Kuhglocke am Hals der Leithammel. Ob wir morgen in einem Meer von Schafen erwachen? Die Nacht bleibt still, sehr still, nur von der Milchstraße her, die wir gut erkennen können, hören wir ein kosmisches Rauschen… Behaupte ich, während meine Begleiterin die Ausführungen zur Astronomie eher mit dem Begriff ‚komisches Rauschen’ bezeichnen möchte. Die Einsamkeit überfällt uns. Haben wir Angst? Nein, wir erwarten nicht, dass außer einer Schafsherde jemand hierhin kommt. Wir fühlen uns sicher. Die Einsamkeit tut wohl. Die Fetzen der Schafswolle beruhigen uns, wie uns auch Schafe beruhigen. Fast dröhnt die Stille in unseren Ohren.

Dann schlafen wir bis zum Sonnenaufgang.

Nach einem ruhigen Frühstück mit nicht mehr frischem Brot geht es weiter nach Salamanca. Etwas traurig blicken wir uns noch einmal um nach unserer Savanne, unserem Wadi, dem ausgetrockneten Flussbett. Solche Übernachtungsplätze lieben wir. Vielleicht sind wir deshalb überhaupt unterwegs? Für dieses Gefühl des Losgelöstseins, der Freiheit?

Dafür nehmen wir auch altes Brot in Kauf. Besser altes als keins.

Ulrich Straeter

Sturmwarnung

Warnungen soll man nicht in den Wind schlagen. Schon gar nicht am Mizen Head, wo es ganz schön kräftig wehen kann. Bilder kann man dann nicht malen und froh ist man, ins Auto klettern zu können, um vielleicht über Kolumbus und seine drei kleinen Schiffe zu räsonieren. Über den Admiral aller Meere – damals, als die Globalisierung begann. Davor kann man nicht genug warnen.