Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Maler Achim von Winterfeldt wird kurz vor der Verleihung eines renommierten Kunstpreises tot aufgefunden – Unfall, Selbstmord, Mord? Sein Jugendfreund, der Verleger und Mäzen Joseph Wetzel, steht vor einem Rätsel, nicht anders als die Polizei. Sollte es sich um einen jener Fälle handeln, die es eigentlich nicht gibt, den perfekten Mord? Wetzel will dem Fall auf den Grund gehen, ist dies doch der letzte Dienst, den er dem Freund noch erweisen kann. Eigentlich hatte er sich zur Ruhe setzen wollen, seit Jahren ist er mit seiner Einsamkeit allein. Wartete nicht schon der Tod auf ihn? Doch der „Fall Winterfeldt“ beginnt Kreise zu ziehen, selbst Wetzels junge Assistentin gerät in Lebensgefahr. Als es gelingt, Licht in das Dunkel zu bringen, schöpft Wetzel neue Hoffnung. Gibt es nicht auch für ihn noch Zukunft? Immer wieder war er aufgefordert worden, seine Memoiren zu schreiben, galt doch sein Leben als „Jahrhundertexistenz“. Aber wozu? Nichts in der Welt konnte rückgängig oder ungeschehen gemacht werden. War nicht das einzig Gewisse der Tod? Für Wetzel ist er ein Freund, der alles, was lebt, unsterblich macht. Er glaubt, dass er wie am Anfang des Lebens auch am Ende das Licht der Welt erblicken wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

I Blinder Fleck

Träume von Bátanah

Niemandsland

Im Stadtpark

Zwischen den Zeilen

II Das große WIR

Aus dem Biogramm

Mit fremden Federn

Im Weißen Würfel

Am toten Punkt

III Pour le Mérite

Auf der Burg

Verwischte Spur

Die Passage

Am seidenen Faden

IV Das Muttermal

Ebbe und Flut

Herzflimmern

Das Bild der Bilder

Auf der Lichtung

I

Blinder Fleck

Träume von Bátanah

Über Nacht hatte es leicht geschneit, die Luft war scharf, grau stand im Garten der Frost. Auch die Bäume am Haus hatte sein Atem gestreift, die Zweige trugen einen Panzer aus Eis. Ihre gläserne Rüstung schimmerte schwarz, an den Rändern war sie wie in Silber gefasst.

Der Junge schloss das Fenster und lehnte die Stirn ans Glas. Er sah sein Gesicht im Spiegel der Scheiben, ein flüchtiger Augenblick. Da brach die Sonne hinter den Fichten hervor, so dass er geblendet die Augen zukniff. Nun erblickte er sie als schwarze Scheibe und hörte einen dumpfen, pulsierenden Ton: Bá-ta-nah. Wie von selber setzten sich die Silben zusammen, als ertönten Klopfzeichen aus dem Weltenraum. Zugleich war das Pochen in ihm, es gab keine Grenzen – die Tiefe der Seele und des Alls waren eins.

Als er die Augen öffnete, hatte sich Dunst über den Garten gelegt, rostrot stand die Sonne am Horizont. Dort, wo ihr Licht hinfiel, verwandelte sie den Schnee in glühende Lava und als sie höher stieg, in schimmerndes Weißblattgold. Sein Blick fiel auf die gefrorenen Scheiben, die Wärme des Zimmers taute die Eismuster auf; wie Tränen rannen die Tropfen herab. Sie hinterließen eine silberne Spur und sammelten sich in der Rinne der Fensterbank. Der Junge fuhr mit dem Finger über die Muster hin und hauchte ein Loch ins rauchgraue Glas. Ein Bündel Strahlen brach in den dämmrigen Raum und traf seine Augen mit scharfem Schmerz. Erneut kniff er die Lider zusammen und presste die Fäuste an die Stirn. Er glaubte, der Kopf müsste in Stücke springen und spürte, wie ihm das Wasser in die Augen schoss. Da hörte er von unten aus der Wohnstube Musik, die Mutter hatte sich an den Flügel gesetzt. Er warf sich herum und stürzte hinunter. „Mutter“, rief er, „die Eisblumen verblühen!“

Sie wandte sich um und öffnete die Arme, sie lächelte – ein Sturz, ein Fall, sie fing ihn auf, aufatmend presste er das Gesicht an ihre Brust. Er spürte, wie der Schmerz im Kopf nachließ, doch tauchte er nun in der Herzgegend auf. Es war wie ein Schnitt, als würde er bei Bewusstsein seziert. Zugleich vernahm er wieder das dumpfe Pochen, erst unruhig, wie gegenläufig, dann mit dem eigenen Rhythmus vereint. Da lächelte auch er, ein Glücksgefühl durchströmte ihn: Der Herzschlag der Mutter und der seine waren Eins.

So könnte sie beginnen, dachte Wetzel, die Autobiografie – immer wieder begonnen und unterbrochen, von den Freunden gefordert, von ihm aber hinausgeschoben, als hätte er Sorge, dass sie seine letzte Arbeit sei. Wie damals so schmerzten auch jetzt Kopf und Brust, doch sicherlich aus anderem Grund. Unser Leben währet siebzig? Dann war er überfällig. Musste es nicht erstaunen, was das Leben in seinem irdischen Gewand alles ertrug? Zog er die Summe, glich es einer Passion. Warum darüber sprechen oder schreiben, wenn das Dasein nur zu überstehen war? Im Grunde ging es niemandem anders, jeder hatte sein Kreuz zu tragen und stieg so die Via dolorosa des Lebens hinan. Doch wohin, nach – Golgatha?

Man durfte das Bild nicht strapazieren, er hatte nicht wie Ernst Niebitsch Geschichte gemacht, er hatte sie begleitet und auch das nur im zweiten Glied. Was sollte er erzählen? War sein Leben ein Roman? Dann wäre das Kriterium nicht der Inhalt, sondern die Form. „Geprägte Form, die lebend sich entwickelt“ – hatte der Alte am Frauenplan nicht recht? Auch für ihn, den Olympier, war das Leben nicht leicht gewesen, doch hatte er die Götter auf seiner Seite gehabt. Allerdings war da der Einbruch der Revolution gewesen, der große weltgeschichtliche Schock! Spürte man nicht heute die Nachwirkungen noch? Hatte nicht alles, was später geschah, etwas mit 1789 zu tun, auch das eigene Säkulum? Wie lange schon dauerte der Weltbürgerkrieg, die globale Angleichung – hundert, zweihundert Jahre lang? Jedenfalls war die Wiedervereinigung des Kontinents ein Epochenbeginn gewesen, zugleich hatte der gesamte Erdkreis mobil gemacht.

Wetzel seufzte: Die Lebensform – wer kannte sie schon, bevor sie zerbrach? Und was kam danach? Dann herrschte Schweigen, der Tod bedurfte der Worte nicht. Vielleicht war er das letzte Wort, das niemand vernahm, das unerhört letzte Wort? Über das Sterben konnte man schreiben, nicht aber über den Tod. Oder doch? Der Mensch war das Lebewesen, welches wusste, dass es sterben wird, an diesem Wissen hing seine Existenz. Denn der Tod war das Sicherste im Leben eines jeden, alles andere dagegen war ungewiss. Das wussten zwar noch die Alten, nicht aber mehr die Jungen. Vielleicht lohnte schon deshalb der Lebensbericht, oder war er sogar humane Pflicht? Die Biografie als Anamnesis, ein Gedanken-, ein Bindestrich zwischen Mensch und Natur? Das war nur überzeugend, wenn der Text offen, ohne Schlusspunkt blieb. Dann schrieb er sich ins Unendliche fort, wo sich seine sichtbare Spur verlor. Vielleicht war jede Seite doppelt beschrieben, und das Buch des Lebens ein Palimpsest?

Wetzel trat ans Fenster und nickte seinem Spiegelbild zu. Für einen Lidschlag sah er beide Gesichter in einem, die Züge des Alten und die des Jungen, in denen das Vertrauen der frühen Jahre lag. Bátanah – war das nicht der Code, jenes gesuchte Passwort, durch das sich die Vergangenheit erschloss? Er hielt verschiedene Teile in der Hand, was fehlte, war das bindende, verbindende Band; die einzelnen Bruchstücke ergaben keinen Sinn. War das Leben ein Traum, ein Alptraum, an dem jeder Deutungsversuch zerbrach? Ein formloser Stoff jedenfalls, unlesbar, unbeschreiblich – war seine Unförmigkeit die wahre Form? Dann erhob sich die Frage, worin die Einheit lag. In der bloßen Erzählung des Vergangenen jedenfalls nicht, so wenig wie im Erzähler oder in der Gegenwart, die eigentlich nur verging. Lag sie in der Zukunft, die offen, die unbekannt war? Wetzel schüttelte den Kopf, seine Zukunft war klar, sie bedeutete Einsamkeit. Martha war vorausgegangen, er konnte nur Nachfolger sein. Vielleicht warteten noch einige Ehrungen wie die durch den neuen „Niebitsch-Preis“, der an Achim gegangen war? Dass ihn der Freund als erster erhalten sollte, war ihm persönliche Genugtuung, auch wenn er mit der Laudatio in die Pflicht genommen worden war. Laudatio, die Lob-, die Preisrede – wie sollte er Achim von Winterfeldt loben, ohne ihm zu nahe zu treten? Galten Preise überhaupt der geehrten Person oder pries sich in ihnen nicht das Publikum selbst?

Wetzel warf einen Blick auf das Parkdeck und wandte sich ab. Unten im Hof wurde das Papier für die Druckerei abgeladen, er glaubte, den bitteren Mandelgeruch zu spüren, der von den riesigen Rollen ausging. Er sah sich als Student in der Universitätsbibliothek sitzen und wunderte sich über sein Gesicht, über die Weichheit der Kontur. Wer mir damals gesagt hätte, dass ich Zeitungen verlegen würde, den hätte ich ausgelacht, Wetzel schüttelte erneut den Kopf. Und nun sitze ich in diesem Büro, in dem vor sechzig Jahren Hans Schwaiger saß! Beinahe hätte er mich geschafft, dieser Gauleiter Schwaiger. Es gibt Feindschaften, die sind einem in die Wiege gelegt, doch auch Freundschaften, so die mit Basty und Winterfeldt. Und Niebitsch, Ernst Niebitsch, der väterliche Freund? Er war das politisches Gewissen gewesen, ein Exempel, eine exemplarische Existenz: Leben als Widerstand.

Wieder seufzte Wetzel, das war eine Maxime mit Haken und Ösen, er hatte ihr nie wirklich zugestimmt. Das Politische war ein Aspekt der Wirklichkeit, nicht aber die Wirklichkeit selbst. Basty war später Unternehmer geworden, Winterfeldt hatte sich in die Malerei vertieft. Den einen faszinierte das Geld, den anderen die Kunst. Das durfte nicht vergessen werden bei der Laudatio, zumal der Preis ein politischer Preis war – die erste offizielle Ehrung nach der großen Friedensrevolution. Vom Senat gestiftet, von der Universität durchgeführt, nahm die gesamte Hauptstadt-Prominenz an der Feier teil. Hätte Niebitsch das gefreut? Er hätte gelacht: „Nun bin ich zur Institution geworden, mit der politischen Wirkung ist es vorbei!“

Und Achim? Winterfeldt hatte mit der Annahme gezögert, sich dann aber aufrichtig gefreut. „Wenn Politik keine Kunst mehr ist, wird die Kunst zur Politik. Merk dir das für die Laudatio, Jupp, und lobe mich nicht zu sehr. Lobe Ernst Niebitsch – sechs Jahre Einzelhaft! Wusstest du, dass sein eigentlicher Feind Joseph Goebbels gewesen war? Niebitsch nannte den Minister einen Zuhälter, der die Deutschen prostituierte. Das war vor dem 30. Januar gewesen, wie ich später von Canaris erfuhr. Goebbels hörte davon und vergaß es nicht, sobald er konnte, verbot er das Vaterland. Da war er nachtragend und ohne Humor – zurecht, Niebitsch hatte es ernst gemeint. Im Übrigen vergiss nicht das Untersuchungsgefängnis, die zwei Jahre vor Niebitschs sechsjähriger Einzelhaft.“

„Die Lobrede geht auf dich, Achim, Niebitschs Leben ist bekannt, die Zeitschrift nicht minder. Wer kennt heute nicht das Vaterland?“

„Dann musst du über Kunst reden, das ist mein Vaterland!“

Vaterland – Bátanah! Wer hatte sich diesen Decknamen für den Widerstandskreis ausgedacht? Alexander Basty, der dritte im Bunde, war die Schwachstelle gewesen in ihrem Triumvirat. Er hatte seine Hand im Spiel gehabt, als die Mitglieder im Reich verhaftet wurden, das stand für Wetzel fest. Nur einer aus der Berliner Gruppe besaß die Kenntnis der gesamten Organisation, durch die die Gestapo-Aktion so erfolgreich gewesen war. Achim konnte ihr entkommen, er floh in die Schweiz. Ob das Zufall gewesen war? Darüber schwieg er sich aus. Hatte er schon damals Verbindung zur Abwehr gehabt? Dann musste er gewusst haben, dass Alexander der Judas gewesen war. Aber auch darüber schwieg sich Winterfeldt aus.

„Lass die Dinge ruhen“, sagte er, „auch wenn es dich am schlimmsten getroffen hat. Dass die Warnung zu spät kam, habe ich mir lange nicht verziehen. Aber wir sind durchgekommen, Jupp, all das liegt sechzig Jahre zurück. Ich sah die Akte von Basty in Paris, es war kurz nach dem Stauffenberg-Attentat. Alexander weiß das und das genügt. Ich glaube nicht, dass er übermütig wird. Alles andere ist unwichtig – ich werde schweigen wie ein Grab.“

Wetzel wanderte unruhig hin und her, vom Fenster zum Schreibtisch, von der Couch zur Tür. Das Gespräch hatte vor sechs Wochen stattgefunden, kurz vor Antritt der Kur. Nach vielen Jahren hatte er den Freund wieder gesehen, er war nach Updeich gefahren, um ihm persönlich den Preis anzutragen. In der Tat, Achim war verschwiegen, verschwiegen bis ins Grab! Wetzel blieb vor dem Schreibtisch stehen, auf dem sich die Eingänge der letzten Wochen häuften. Wie immer nach längerer Abwesenheit hatte er sich vor dem Postberg gefürchtet, unter dem der Schreibtisch zu verschwinden schien, vor dem ersten Morgen im Büro überhaupt. Während er in Bad Seeheim auf den Spuren der Vergangenheit gewandert war, hatte sich seine Abwesenheit in Papier verwandelt! Groll stieg in Wetzel auf über diese papierne Form seines Lebens, über die ständigen Ablagerungen von Briefen, Manuskripten und Zeitungsdossiers. Hatte er in seinen Jahren nicht ein Recht darauf, dass Abwesenheit respektiert wurde und ihn ein übersichtlicher Schreibtisch empfing? Immerhin lief inzwischen das meiste über das Vorzimmer, Anna erledigte vor allem die EDV-Kommunikation.

Er suchte unter der Post nach dem Umschlag mit dem Trauerrand, das raschelnde Geräusch löste eine Bilderflut in ihm aus. Er sah sich als Junge einen Blätterhaufen durchwühlen, es war Anfang November, ein klarer Herbsttag mit buntem Licht. Er hatte Achim zum ersten Mal zuhause besucht und mit ihm Stellen aus dem „Bellum Gallicum“ übersetzt. Dabei übertrugen sie den Krieg in die eigene Vorstellungswelt – Achim hatte sich Caesar, er Vercingetorix zum Helden erwählt. Was den Freund betraf, gab es Parallelen zum großen Römer, auch als Künstler blieb er ein Homo politicus: „Die Aufgabe der Kunst ist die Wahrheit, nicht die Schönheit, es geht nicht um Rechtfertigung, sondern um Kritik. Ist die Kunst wahr, ist sie auch schön – das gilt aber nicht umgekehrt.“

Das hatte er erst später von ihm gehört, Jahre nach dem Krieg, kurz vor dem Autounfall, der ihn für den Rest des Lebens in den Rollstuhl zwang. Lag der Ansatz der Laudatio im persönlichen oder im politischen Bereich, etwa in der Ernst Moritz Arndt-Frage: „Was ist des Deutschen Vaterland?“ Was war heutzutage des Deutschen, des Menschen Vaterland? Vater-Land, zwei Worte, ein Bindestrich. Doch welcher Gedanke verband diese Worte an der Wende zum neuen Millenium? Der Vater verwies auf die Geschichte, auf Vater Staat, das Land auf die Erde, auf Mutter Natur – zwei Seiten ein und desselben Prozesses, der humangeschichtlichen Biografie.

Die Gedanken verschwammen, sie wurden von Bildern abgelöst. Wieder sah Wetzel den Jungen im Garten, unter der Blätterschicht moderte der Herbst. Auch Achim war da, er hatte den Rasen geharkt, hin und wieder bückte er sich und hielt ein Ahornblatt gegen das Licht. Was ihn mit Caesar, seinem Vorbild, verband, war die unmittelbare, geistige Präsenz, als lebte er auf komplexe Weise synchron, nicht im Nacheinander wie die meisten, sondern in vielschichtiger Gleichzeitigkeit. Im Physikunterricht studierte er unter der Bank die Briefe van Goghs, folgte aber zugleich dem Stundenverlauf. Wurde er aufgerufen, stand er Rede und Antwort, danach las er unter der Bank weiter, ohne erkennbaren Übergang; er blätterte einfach um. Wären sie nicht miteinander befreundet gewesen, hätte Wetzel ihn beneidet, vor allem wegen der Fähigkeit, im gleichen Maß abwesend wie anwesend zu sein. Das zeigte sich auch im Gespräch, mitunter sogar beim Spiel. Wer Achim nicht kannte, musste glauben, seine Gedanken glichen einem Würfelwurf. Oft wirkten sie wie zufällig hingeworfen, erst später erkannte man ihre Notwendigkeit. Jetzt hielt er inne, säuberte die Harke und sagte: „In fünf Jahren haben wir Krieg.“

Es war der erste Herbst nach der Machtergreifung gewesen, Wetzel wohnte in Berlin-Dahlem, Kleiststraße 5, der Freund in der benachbarten Roon-Allee. Achims Vater war Generalstäbler, ein Vertrauter von Schleicher, auch während dessen Kanzlerschaft. Schleicher stand wiederum mit Niebitsch in Verbindung, der aus der Gewerkschaftsbewegung kam. Was beide zusammen geführt hatte, war das Vaterland gewesen, mit dieser Zeitschrift hatte Niebitsch das Bündnis von Staat und Arbeiterschaft gesucht. Ein Staatsstreich der Reichswehr, von der Arbeiterschaft unterstützt – das hätte, so Niebitschs Kalkül, die SA von den Straßen gefegt und den Nazis vor der Machtübernahme den Todesstoß versetzt! Aber die Arbeiter wollten keinen Staatsstreich, sie wollten die „nationale Revolution“. Anstatt dem roten General in Berlin zu trauen, vertrauten sie sich dem braunen Gefreiten in München an, der wie sie ein entwurzelter Kleinbürger war. Allerdings setzten die Banken samt Großindustrie auf Expansion, die Rohstoffe lagen im Osten, und das bedeutete Krieg. Ihnen schien nicht der Preuße in Berlin, sondern der Österreicher aus Braunau die bessere Investition zu sein.

Was für eine Verblendung, was für ein grotesker Selbstbetrug! Wetzel ließ die Schultern hängen wie einer, der zu schwere Lasten getragen hat und mühsam den aufrechten Gang wieder probt. Die sommerliche Kur hatte auch in diesem Jahr gut getan, der Rücken, die Hüfte schmerzten nicht mehr. Was dagegen weh tat, war die Erinnerung an die Verhaftung, die Verhöre, besonders an den Prügelbock. Sie hatten ihn geschlagen und beinahe zerbrochen, nicht nur das Rückgrat, auch ihn selbst. Der Ochsenziemer schwang hoch, fuhr mit scharfem Laut durch die Luft und brannte sich in die Haut, als schnitten Messer ins Fleisch. Die Hiebe kamen mit Bedacht, nicht aufgeregt, sondern kontrolliert, eine genau kalkulierte, gleichsam sorgfältige Brutalität. Dabei hatte er zu singen: „Nun danket alle Gott“ – Martin Rinkart, 1586 - 1649, Choral von Leuthen, Siebenjähriger Krieg. Wenn er damit durch war, musste er von vorn beginnen – „schließlich wollen wir doch wissen, wann du den Geist aufgibst!“ Die Stimme von Mittler, der ihn verhörte, war sanft, eine Stimme, die um Verständnis warb, ja um Mitarbeit bei der Prozedur.

„Der ewig reiche Gott

woll’ uns bei unserm Leben …“

In ihr schwang der Ton eines Seelsorgers mit, dessen Gemüt Kummerfalten wirft über die Verstocktheit seines Schützlings.

„Ein immer fröhlich Herz

und edlen Frieden geben …“

„Schön deutlich und klar singen, Wetzel, verstehst du? Wir brauchen dich bei Bewusstsein. Den Verstand kannst du verlieren, das Bewusstsein nicht! Du weißt ja, die Namen, die Adressen! Niebitsch haben wir, der sitzt, Basty hat gestanden, er war klüger als du! Und nun Winterfeldt, Achim von Winterfeldt. Seinen Alten haben wir bereits befragt – hat den Aufrechten gespielt, alter Preuße, Adel und Untergang. Wollte den Heldentod, den es bei uns nicht gibt – weder Helden, noch den Tod. Hier wird nicht gestorben, Wetzel, hier wird verreckt!“

Er nickte dem Bürsten-Sepp zu: „Aber das dauert, mein Lieber“, der Ochsenziemer schwang hoch …

„Und uns in seiner Gnad …“

„Und bis dahin wirst du in Streifen geprügelt! …“

„Erhalten fort und fort …“

„Wir sezieren dich bei lebendigem Leibe …“

In der Ferne heulten Sirenen, kurz darauf erfolgten Detonationen – wenn doch nur eine Bombe, ein Volltreffer! …

„Nein, Wetzel, hier bist du sicher: Eisenbeton, drittes Untergeschoss!“

„Und uns aus aller Not …“

„Achim von Winterfeldt, Wetzel, wo ist er? Den Alten haben wir in die Luft geblasen, wurde verfeuert, hat sich den Elementen vermählt. Was ist, Sepp, machst du schlapp? Der Mann soll singen, ich will Musik!“

Der Bürsten-Sepp geht in die Knie, der massige Körper streckt sich, er wird riesig, dann ein Ausfallschritt und der Schmerz, der im Kopf explodiert.

„Leutnant von Winterfeldt, Wetzel, hat Verbindung zur Abwehr, zu diesem Canaris, pendelt zwischen Rom und Paris …“

„Und uns aus aller Not …“

„Und du, mein Lieber, pendelst zwischen Himmel und Hölle …“

„Erlösen hier und dort …“

Wetzel drehte sich in den Hüften, der Schmerz im Lendenwirbelbereich ließ nach. War er wirklich oder nur eingebildet, ein bloß erinnerter Schmerz? Wie oft schon hatte er diese Erinnerungen begraben, aber sie standen immer wieder auf. Auferstehung des Fleisches, des schmerzenden Fleisches, die Hölle in ihm stand immer wieder auf!

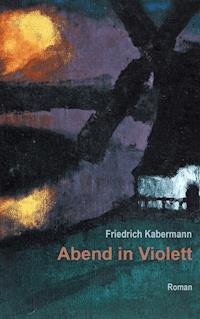

Er setzte seine Wanderung fort, vom Schreibtisch zum Fenster, von dort zum Bücherregal. Er studierte die Rückseiten der Bände, las die Titel, die Autoren und blieb vor den beiden Bildern stehen, die Achim nach dem Kriege gemalt und ihm geschenkt hatte – eine Frau als bunter Kreisel, eine Tänzerin, von der nur die Drehung zu sehen war. Achim hatte sie als Bündel von Kraftlinien, Farben und Licht gemalt, wie das Energiefeld einer kosmischen Rotation. Das andere Bild zeigte Achims Heimat, einen braunen Weg mit violettem Wasserarm und blaugrünen Wiesen, dazu eine schwarze Windmühle, im Hintergrund den Deich – ein dunkler Strich, ein scharfer Schnitt, als stellte er die Zeit dar, die absolute Grenze der Welt.

Da das Bild gegenüber dem Schreibtisch hing, verweilte sein Blick oft und lange auf ihm. Auch heute hatte Wetzel wieder das Gefühl, dass es mehr verbarg als offenbarte, ein Vor-Bild, dem das Nach-Bild fehlte, die Nachbildung, der Hintergrund. Es gab Tage, an denen sein Verlangen, hinter den Deich zu schauen, übermächtig war, so als zöge ihn ein Sog in das Bild hinein. Dann ergriff ihn eine Sehnsucht nach offenen Horizonten, die alles Land vor dem Deich wie veruntreut erscheinen ließ. „Abend in Violett“, murmelte er, „ein verteufeltes Bild, man wird nicht fertig damit. Die Deiche, die wir für unsere Sicherheit bauen, werden immer höher in dieser Welt, ohne dass das Gefühl der Geborgenheit wächst. Wir sitzen auf dem Trockenen, von Himmel und Erde gleich weit entfernt. Dazu die Windmühle als historisches Relikt und das tote, verlassene Haus – vielleicht ein notwendiges Bild, von elementarer Wucht, ein Bild ohne Lüge, dessen Trost die Wahrhaftigkeit ist.“

Er wandte sich ab und blickte im Raum umher, ihm war, als sähe er das Büro zum ersten Mal. Es war gut eingerichtet, allerdings mit penetrantem Komfort, alles war aus Eiche, wie für die Ewigkeit gemacht. Gern hätte er es einfacher, auch heller gehabt, doch ging es nicht um den Privatmann, sondern den Verleger, die öffentliche Figur, die repräsentative Funktion. War er nicht überfällig mit seinen fast achtzig Jahren, saß nicht der Nachfolger bereits mit am Tisch? Früher hatte er sich über diese Mechanismen mokiert, doch war ihm auch die Ironie inzwischen fern gerückt. Alles was funktionierte, war auswechselbar und mit den Funktionen der Funktionär. Zum Menschen wurde der Mensch erst, wenn er sich als Einzelner erfuhr; das teilte sich auch der Gemeinschaft mit. Da wurde der Andere zur singulären Existenz, vielleicht sogar zum Nächsten, zur einmaligen Person. Jedenfalls wurde so die Objektsphäre vermieden, diese Zone unmenschlicher Austauschbarkeit.

Die Stadtwohnung lag nebenan, hier blieb er zur Nacht, wenn es für die Fahrt nach Sahl zu spät geworden war. Meist fuhr er jedoch zurück auf die Burg, die seit vierzig Jahren zur Heimat geworden war. Wetzel griff nach dem Zigarettenetui, das vom Vater stammte und entnahm ihm eine jener Stummelzigaretten, die im Verlag Schule gemacht hatten: Der Filter war abgeschnitten, die Zigarette halbiert. Das war nicht reduzierte Sucht, das war kontrollierter Genuss – eine jener kleinen Lügen, die zum Überleben so notwendig waren wie die Atemluft. Wie stand es mit den großen? Da war der Verleger mit der anfänglichen Illusion, die Zeitung sei ein Instrument der Aufklärung. Er hatte Hunderte von Leitartikeln geschrieben, ein Don Quichote der Feder, der noch dem Wort vertraute und seiner verwandelnden Kraft. Und der Mäzen? Gewiss, die Wetzel-Stiftung hatte einen guten Klang und manchen Künstler beim Start unterstützt. Die Gesichter und Namen hatte er vergessen, doch schmückten viele Werke die Burg und den Verlag. Sie waren bei Kennern zu Begriffen geworden, sowohl die Bildergalerie wie der Skulpturenpark. Mit den Jahren hatten die Plastiken im Garten Moos angesetzt, sie fügten sich den organischen Metamorphosen ein. Hätte er auch Autoren und Musiker in die Stiftung aufnehmen sollen? Immerhin gab es noch den Journalistenpreis, der seinen Namen trug, sodann die Burgkonzerte, das „Wetzel-Festival“. Doch die Frage blieb: Hatte er genug getan?

Er stand mit verschränkten Armen im Raum, die Haltung drückte innere Abwehr aus. Das hatte schon der Vater gerügt: „Steh nicht so da wie Napoleon beim Brande von Moskau!“ Wetzel lächelte – ein solcher Verweis setzte noch die klassische Bildung voraus. Die heutigen Volontäre, die durch die Redaktionen geschleust wurden, schauten selbst schon bei Napoleon im Internet nach. Sie waren Kinder der digitalen Revolution, die ersten Opfer des Medien-Molochs. Auch der Geist wurde inzwischen durch die Prothesen-Technik ersetzt.

Er blickte über das Parkdeck zur Altstadt hinüber – die gute alte Noris! Alt waren allerdings nur Teile der Burg, auch die Lorenz-, die Sebaldus-Kirche und der Kranz der Fachwerkhäuser, der den Burgberg umgab. Und alt war auch er geworden, sechzig Jahre hatte er in der Stadt verbracht und helle und dunkle Tage verlebt. Dazu die Bombennächte, die Verhaftungen, die Verhöre – aber auch Martha hatte er hier kennen gelernt. Nicht zu vergessen waren die Nachkriegsjahre mit ihren Trümmerhalden, den Mansarden und frühen Verlagsbaracken, aber auch der allgemeine Wiederaufbauelan. Das erste Jahrzehnt war das schwerste gewesen, dann trieben Technik und Kapital wie von selber neue Projekte hervor, es entstand ein Sog, durch den der Tageskurier andere Blätter in seinen Bannkreis zog. Schließlich kamen noch Hörfunk und Fernsehen hinzu, die Knoten schürzten sich im Netz der Bewusstseinsindustrie.

Im selben Maß hatte er sich zurückgezogen vom journalistischen Tagesgeschäft und die eigenen poetischen Versuche wieder belebt. Sicherlich ließ die Zeit von den Gedichten und Erzählungen kaum etwas übrig, waren es doch im Kern Anleihen bei Trakl und Hofmannsthal. Im Grunde hatte er nur bewahrt und gemischt, was das Jahrhundert ohne ihn hervor gebracht hatte; selbst die poetische Legierung war nicht originell. Authentisch mochte die Empfindung sein, die in die Gedichte eingegangen war, doch nicht die Sprache oder die Form. Das Eigene lag im Ton des Bänkelsängers, im Vagabund, dem fahrenden Scholar. Es war das Komödiantische der Studentenzeit, auch das Kabarettistische mit seiner politischen Clownerie. Selbst Niebitschs weltpolitische Ideen gingen ihm nicht unter die Haut. Sie erschienen ihm plausibler als andere, gehörten jedoch zum zeitgeschichtlichen Habit. Zog er die Summe, war die Maske sein Gesicht, das starre Lächeln, das sie zeigte, hatten die Jahre im KZ eingraviert. So jedenfalls deutete er seine Büste, die ihm zum Fünfundsiebzigsten von der Stadt geschenkt worden war. Traf das zu, hatte der Künstler in den persönlichen Zügen zugleich die Zeichen der Zeit dargestellt.

Wetzel blieb vor dem Kopf stehen und betrachtete ihn. Er stand auf schlankem Sockel und starrte ihn an. Bist du Maske oder Gesicht – Wetzel trat auf die Büste zu – bist du beides, ein Maskengesicht? Du bist geschönt, mein Lieber, ein Wetzel-Plus, die Falten sind geglättet, du bist jünger und kühner, als ich in Wirklichkeit war. Kunst als schöner Schein! Ist er nicht unwahr geworden, der Schein der Schönheit, diese schöne Scheinheiligkeit? Wetzel seufzte – so schlank, wie du bist, bin ich niemals gewesen. Auch kannte mein Mund nicht dieses markante Lächeln, das wie aus Erz gegossen ist. Hast du jemals geschrien: „Nun danket alle Gott“, dort in der Hölle, den Folterkammern der Zeit? Du kennst weder Himmel noch Hölle – „lasst fahren alle Hoffnung, die ihr mich durchschreitet …“ – auch von Tod und Teufel weißt du nichts.

„Nun danket alle Gott? …“

Dein Lächeln, das du zeigst, ist längst vergangen, so vergangen wie die Zeit, aus der es stammt – Zeiten der Vergeblichkeit, in der es weder Furcht noch Hoffnung gab. Erweist uns nicht der Tod die letzte Ehre? Dass wir sterben müssen, tut uns Not, dass wir sterben können, macht uns frei. Das hättest du zeigen sollen, Maskengesicht, einen Mann, der zu sterben weiß, weil er schon oft gestorben ist, einen Mann, der sich mit dir ausgesöhnt hat, Thánatos, Bruder Tod! Was aber stellst du stattdessen dar? Ein Abbild, das Stil hat, das mit Würde erhöht. Ich aber wurde erniedrigt und aufs Kreuz geschlagen, bis es beinahe zerbrach. Du blickst in die Zukunft, als hättest du eine Vision. Ich aber habe keine Vision mehr, meine Zukunft ist der Tod. Oder schaust du zurück? Dann erschauere auch ; fast hätten sie mich zum Judas gemacht. Nicht weil es um dreißig Silberlinge ging, sondern um dreihundert Blitze, blutrote Blitze, durch die man in abgründige Finsternis sinkt.

„Der ewig reiche Gott, woll’ uns und unserm Leben …“

Aber da waren kein Gott, kein Mund, keine Hände, es gab nur eine Öffnung im Gesicht, einen Totenkopf, der singend schrie. Und dann, Maske, hast du jemals ein totes Kind gesehen, ein ermordetes Kind, das Berge von Toten ersetzt? Zwei Jahre war sie alt, Sabine, unser Bienchen, dann kam das Fieber, Thánatos, du nahmst sie uns fort. Kommt mit, riefen ihre Augen, Vater, lass mich nicht allein! Ich will zurück geboren werden, Mutter, zurück in deinen Schoß, ins dunkle Nichts. Warum hast du mich verlassen, Vater, warum ließest du mich allein? Das sind keine Bekenntnisse einer schönen Seele, keine Gleichnisse, Maske, das ist Wirklichkeit. Der Blick, mit dem du so stolz in die Zukunft schaust, lügt. Es gibt keine Zukunft, es gibt keine Hoffnung, wie sie dein leerer Blick verspricht. Du lügst, Maske, deine Augen sind tot, du bist eine Totenmaske, die mir das Leben zum Schein abnahm.

„Herr Doktor?“

Wetzel wandte sich um, Anna stand in der Tür: „Ich glaubte, Sie rufen zu hören.“

„Rufen? Nein, geflucht habe ich, Anna – wie lange leiten Sie schon das Büro? Sie wissen doch, der verlegene Verleger! Diesmal habe ich die Todesanzeige verlegt!“

Anna schüttelte den Kopf: „Sie hatten sie mir gegeben, ich sollte Herrn Basty anrufen.“

„Und?“

„Ich erreichte ihn im Wagen, er war schon unterwegs.“

Anna war ins Vorzimmer zurückgekehrt, ihre Stimme klang wie von fern. Zugleich war sie klar und deutlich, als käme sie aus einem gekachelten Raum und ihr Echo schwänge im Nachklang mit. Als sie wieder erschien, hielt sie den Umschlag mit dem schwarzen Rand in der Hand.

„Ich habe mit dem Flughafen telefoniert, Mohnhaupt könnte Sie mit einer der Sportmaschinen hinfliegen. In zwei Stunden wären Sie da; zur Beisetzung kämen Sie allerdings zu spät.“

„12 Uhr 30?“ Wetzel nickte. „Dann wird nur Basty anwesend sein.“

„Und einige Offizielle aus Updeich, schließlich auch seine Frau.“

„Seine Frau?“

„Seine ehemalige Frau.“

„Auch nicht ehemalig, Anna, ich bitte Sie!“

„Ich weiß, Herr Doktor, Sie mögen sie nicht. Wer kennt sie schon? Nicht einmal Herr von Winterfeldt … Ich kann sie verstehen.“

„Verstehen vielleicht, billigen nicht.“ Wetzels Hand fuhr waagerecht durch die Luft. „Aber darin haben Sie recht: Niemand kennt sie. Wie heißt im Übrigen der Vers auf der Anzeige, ich habe meine Brille verlegt.“

„Mit Fried und Freud fahr ich dahin, sanft und stille…“

„Sanft und stille? Da haben Sie es, das passt nicht zu Achim, es passt überhaupt nichts zusammen, es ergibt keinen Sinn! Der Zeitungsausschnitt…, haben Sie auch den?“ Wetzels Stimme klang scharf.

Anna schüttelte den Kopf: „Er muss auf dem Schreibtisch liegen.“

„Geben Sie her.“

Wetzel hielt die Zeitung in der Linken, die Anzeige in der Rechten: „Beisetzung Dienstag, 29. August, 12 Uhr 30 … Warum wurde ich nicht benachrichtigt? Wie Basty hätte auch ich an der Feier teilgenommen und wenn ich von Madagaskar eingeflogen wäre! Der einzige Freund und nur vier Tage Frist! Warum diese Eile? Das passt nicht zusammen, ich verstehe den ganzen Zusammenhang nicht! Was hat Basty gesagt?“

„Er wollte nach der Beisetzung zurückrufen.“

„Darum möchte ich auch gebeten haben! Was haben wir heute noch?“

Anna stürzte ins Vorzimmer, ihr grauer Haarknoten löste sich auf.

„Anna?“

Sie drehte sich um, etwas Vorwurfsvolles lag in ihrem Blick.

„Ihr Haar!“

Mit wenigen Schritten war Wetzel bei ihr und legte die Hand auf ihren Arm: „Verzeihen Sie den Ton, es ist etwas viel. Für Tage wie den heutigen bin ich zu alt. Es ist nicht nur Achims Tod, der Unfall allein, sondern“ – er suchte nach Worten – „auch die Tatsache, dass er nicht stimmt!“

„Nicht stimmt?“

Wetzel nickte: „Nichts stimmt. Der Tod muss mit dem Leben zusammenstimmen, auch als Unfall, sofern er ein Zufall ist. Hier aber stimmt selbst der Zufall nicht. Alles wirkt geplant und durchorganisiert, als hätte jemand die Umstände arrangiert. Wenn irgendetwas verdächtig ist, dann der perfekte Tod. Der Tod vollendet, ist aber die Vollendung nicht selbst.“

Wetzel atmete heftig, das Blut stieg zu Kopf, er fühlte, wie der Kreislauf der Bilder von neuem begann. Leichter Schwindel ergriff ihn, er stützte sich auf den Tisch und ging tastend um ihn herum; aufatmend ließ er sich in den Sessel fallen.

„Was haben wir noch? Das Beste wird sein, wir sagen alles ab. Und dann, Anna, bitte das Fenster! Wie? Das Diktat? Fällt aus. Die Briefe schreiben Sie, die Arbeit an den Erinnerungen lasse ich ruhen, vielleicht sollte überhaupt viel mehr ungeschrieben bleiben. Wohin man sieht Memoiren, Biografien, das Publikum liest nicht mehr, es publiziert sich selbst. Das gleicht dem Spiegel, der die eigene Leere reflektiert.“

„Und die Laudatio?“

„Eine Preisverleihung ohne Preisträger? Da fällt auch die Preisrede aus. Es gibt nichts zu preisen, Anna, der Preis des Lebens ist der Tod. Und der Tod bedeutet Schweigen, vielleicht beredtes Schweigen, wenn alles schon gesagt worden ist. Uns fehlen nicht die Worte, uns fehlt die Sprache, dafür nehmen die Redensarten von Tag zu Tag zu.“

Anna Behrens schwieg, ging ins Vorzimmer zum Schreibtisch und kehrte mit dem Terminkalender zurück, während Wetzel sich im Sessel zurecht rückte und die Augen schloss. Sie öffnete das Fenster, mit der frischen Luft drangen vom Hof die Geräusche der Baustelle herein; übers Jahr sollten auf der anderen Seite „Radio Franken“ und die „Süd-TV“ einziehen. Wetzel lächelte, er hörte das Summen des Krans, die Betonträger wurden über den Hof geschwenkt. Dazwischen tönte die Stimme des Poliers, den er kannte, dann das Kreischen des Aufzugs, der die Bretter zum Verschalen hochzog. Das waren die Geräusche der Außenwelt, der so genannten Realität. Doch die Bilder, die sie auslösten, entstammten dem Innern, der Imagination; sie waren anschauliche Vorstellung, vorgestellte Anschauung. Etwas Vertrautes ging von ihnen aus – war es Zuspruch, vielleicht sogar Zuneigung?

Die ersten Nachkriegsjahre kehrten zurück, es war, als neigten sie sich schützend über ihn. Wetzel staunte, wie genau die Bilder aus jener Zeit waren, in der er selber beim Neubau Hand angelegt hatte – Verleger, Redakteur und Vertriebsleiter in einem. Vielleicht waren das die besten Jahre gewesen, wie durch ein Wunder hatte er das Inferno überlebt. Endlich konnten die Gedichte und Erzählungen erscheinen, sogar die Aufzeichnungen aus dem KZ wurden publiziert. Mit diesen „Blättern aus Buchenwald“ war das Trauma zwar gebannt, doch geheilt wurde er von ihm erst durch den Tod.

Freilich hatte er damals zum ersten Mal geahnt, dass sein Talent als Autor nicht reichte, jedenfalls nicht im strengen, selbstkritischen Sinn. Ganz aus sich selbst heraus ein Lebenswerk zu gestalten und dieses Werk als Gestalt auch zu sein, das war nur wenigen vergönnt; zudem erschienen ihm die Kosten dafür zu hoch. Er brauchte zwar den Traum, den geträumten Tag, doch mehr noch die Gemeinschaft, die gemeinsame Tat, die im Einklang mit Gleichgesinnten lag – so mit Achim, der aus der Kriegsgefangenschaft zurück gekehrt war. Er hatte im Verlag die Bildgestaltung übernommen und steuerte auch die Karikaturen bei. Sie brachten das Zeitgeschehen auf den kritischen Punkt und machten das Blatt weit über die Region hinaus bekannt. Achim hatte nicht nur Talent, er hatte Genie. Er machte durch seine Zeichnungen jedermann sichtbar, was andernfalls unsichtbar, unverstanden geblieben wäre. Aber dann verließ er den Verlag, er wollte selbständig sein, nachdem er Simone wieder getroffen hatte. Simone – Achim war ihr vor Kriegsende in Paris begegnet, damals hatte die Gestapo sie wegen des 20. Juli im Visier. Wenig später war der Einmarsch der Alliierten erfolgt, ohne Achim hätte sie nicht überlebt. Diese Augen! Jeder stürzte in Simones Blick wie in einen Brunnen; nicht nur Achim oder Basty, auch er geriet in ihren Bann. Was für Kämpfe, was für Wirren! Hier Martha und er, da Achim und Simone, denen er ebenfalls auf Tod und Leben verbunden war. Simone war im Krieg kaum halbwüchsig gewesen, eigentlich noch ein Kind. Trotzdem hatte sie schon Kurierdienste für die Résistance durchgeführt. Wetzel erinnerte sich an den Abend, als Achim von ihr erzählt hatte, zehn oder zwölf Jahre, nachdem die Apokalypse vorüber war. Sie waren zur Noris-Burg hinaufgestiegen und hatten von oben auf die sich verjüngende Stadt geblickt. Plötzlich waren wie im Tiefschlaf die Worte gefallen: „Biermann, Gestapo-Biermann, Leitstelle Paris. Er wollte Simone vernichten, ohne dass er hätte sagen können, warum. Materie und Antimaterie – das Ausschließlichkeitsprinzip.“

Die Sonne war untergegangen, in roten Schichten stand die Abendglut über der Stadt, der Tageslärm verlor sich in violetter Dämmerung. In die Stille fiel leichter Ostwind ein, flüsternd lief er im Burggarten um.

„Und die Résistance?“

Achim schüttelte den Kopf: „Ebenso gut hätte ihr Biermann vorwerfen können, dass sie braune Haare hatte oder Cello spielte, dass sie überhaupt auf die Welt gekommen war. Ich glaube, hier lag der eigentliche Grund.“

In der Tat, wer Simone sah, fühlte sich herausgefordert, ohne dass er hätte sagen können, warum. Sie selber wusste nichts davon, die Provokation gehörte zur ihrer Natur. Jeden, der sie sah, überfiel ein Gefühl der Ohnmacht, der nur durch Zu- oder Abneigung zu begegnen war. Wetzel kannte Gestapo-Biermann von der ersten Verhaftung her, ein Typ, der im Schatten, im Hintergrund blieb, bis er sein Opfer ausgemacht hatte. Erst dann trat er aus den Kulissen heraus und agierte offen im Rampenlicht. Unter der faltigen Stirn saßen tückische Augen, der Blick war stechend und stumpf zugleich, je nachdem, ob er nach außen oder nach innen gerichtet war. Biermann ging es nicht um Macht oder Politik, ihm lag allein an der nackten Gewalt. Er hätte unter jedem Regime reussiert und im Kernschatten der Macht überall die gleichen Funktionen ausgeübt. Er hasste nicht nur die anderen, er hasste sich selbst. Dafür rächte er sich, wo immer er konnte – Simone verkörperte den Gegenpol. Sie war sich nicht Last, sondern Lust, reinste Lebenslust, des Daseins höchste Inkarnation. Wer sie sah, wurde davon im Tiefsten berührt, er wusste auf einmal, dass das Leben unsterblich ist, stärker als Verrat, Gewalt und Tod. Wetzel seufzte, die Lider zitterten, aber er hielt die Augen geschlossen, da er nur so Simone vor sich sah. Jetzt beugte sie sich über ihn, ihr Haar berührte seine Stirn.

„Was soll ich spielen?“ fragte sie.

„Dich selbst“, war seine Antwort.

Er nahm wahr, wie sie das Cello ergriff und über die Saiten strich, aber er hörte keinen Ton. Im Grunde lieben wir im anderen die eigenen Möglichkeiten und dessen Möglichkeiten wiederum in uns. Wetzel nickte, aber das Mögliche war nicht das Wirkliche, es war nur mögliche Wirklichkeit. Glich das Mögliche nicht der Hoffnung, die dem Leben als Schatten folgt, so wie der Traum dem Tag? Simone war für ihn unerreichbar gewesen, was blieb, war allein der Verzicht. Da war es gut, dass Achim mit ihr nach Paris zurückkehrte, das Beste für alle vier. Es folgten die langen Jahre des Schweigens, der Ferne, erst langsam stellte sich neue Nähe ein. Sie wirkte wie die Wärme eines Nachsommertages, in dem noch die Erinnerung des Frühlings lebt. Spät kam die Tochter der beiden zur Welt – wie war doch der Name? Er hatte ihn vergessen und das Mädchen nur kurz nach der Geburt gesehen. Simone war damals Ende dreißig gewesen und schöner als je zuvor. Zwar hatte die Zeit auch bei ihr Spuren hinterlassen, doch so, dass sie im Einklang mit ihnen stand. Sie lebte nicht gegen, sondern mit der Zeit. Das verlieh ihr jene Anmut, die im Glanz der Vergänglichkeit liegt.

„Um 10 Uhr 30 die Herren vom Betriebsrat.“

„Wie bitte?“ Wetzel fuhr hoch und starrte Anna Behrens an, als sähe er sie zum ersten Mal. Es musste dreißig, gut dreißig Jahre her sein, dass sie mit der Arbeit im Sekretariat begonnen hatte; jetzt war ihr Haar weißgrau meliert. Fiel Sonnenlicht darauf, glich es einem silbernen Helm, und das Gesicht war wie mit feinstem Maschendraht überspannt. Das wirkte, als wäre das zarte Netzwerk der Haut zuvor verborgen gewesen, und die Gesichtszüge gewännen erst bei Licht betrachtet ihr ganz besonderes Profil.

„Betriebsrat?“ Wetzel zog fragend die Brauen hoch, eine leichte Röte überzog Annas Gesicht; sie war gealtert, ihre Zuneigung nicht.

„Die Herren Kaiser, Berthold und Windisch.“

„Und weiter?“

„11 Uhr 30 Frau Trebitsch vom Stadtanzeiger wegen des Interviews.“

„Interview? Entschuldigen Sie, Anna, ich bin nicht im Bilde. Es gibt Tage, die sind wie Leerstellen, reine Minustage, als würden Nullen addiert.“

„Gewiss, Herr Doktor, aber das Gespräch wurde bereits vor Ihrer Kur vereinbart. Thema: Der Niebitsch-Preis: Zeit des Widerstands und Überlebens in Buchenwald.“

„Es bleibt dabei, fällt der Preisträger aus, fällt auch die Preisverleihung fort, selbst wenn Berlin jetzt mich an die Stelle von Achim setzen will. Kann man Menschen austauschen wie ein Modul?“

Anna Behrens antwortete nicht, sie starrte auf ihre Notizen mit gesenktem Kopf.

„War das alles?“

„Doktor Winnig vom Kulturamt noch, er kommt wegen der Winterfeldt-Ausstellung. Auch der Herr Bürgermeister rief heute Morgen deswegen an.“

„Törgeler? Der denkt an die Wahl und spielt nun den Mäzen. Nein, Anna, sagen Sie alles ab oder verschieben Sie es, gleichviel auf welchen Tag. Heute jedenfalls will ich niemanden sehen. Geben Sie als Grund die Jahre an – fast achtzig Gründe, reicht das denn nicht? Und die Post, Anna, bitte sortieren Sie das Wichtigste aus und geben Sie mir einen Überblick. Ich will raus hier, in den Stadtpark, ich muss an die Luft! Sagen Sie Mettig, er soll um elf mit dem Wagen am Hofeingang sein.“

„Herr Doktor?“

„Und nun lassen Sie mich bitte eine halbe Stunde mit der Anzeige und ihrem Trauerrand allein. Man sollte meinen, in meinem Alter fürchtete man Todesanzeigen nicht, da doch schon die eigene in Arbeit ist. Aber in diesem Fall ist es anders und wahrhaftig so, als wär’s ein Stück von mir; vielleicht das Beste von mir.“

„Verzeihung, Herr Doktor, da wäre noch etwas: Eva Kern. Sie haben den neuen Termin selber festgesetzt, nachdem Frau Kern vor der Kur vergeblich gekommen war.“

„Helfen Sie mir, Anna. Ich erinnere mich zwar an den Tag, an dem Sie vor dreißig Jahren mit der Arbeit begannen – Sie trugen einen rotweißen Rock – , doch was gestern oder vor vier Wochen geschah, entfällt mir immer rascher; es glänzt durch Abwesenheit. Eva Kern?“

„Die neue Volontärin, Herr Basty hatte sie geschickt. Sie waren verhindert gewesen, ich glaube, Sie saßen beim Arzt.“

„Richtig, wenn ich Sie nicht hätte! Alexander hatte sich für sie eingesetzt. Gibt es Unterlagen von ihr?“

„Sie müssen auf dem Schreibtisch liegen.“

Anna suchte eine Mappe hervor, Wetzels Blick fiel auf das Foto, das obenauf lag und in einer der Boxen am Hauptbahnhof gemacht worden war.

„Ich erinnere mich. Woher kenne ich das Gesicht? Von Mathi vielleicht? Mitte zwanzig, Musikerin, Schauspielerin – wäre sie nicht beim Feuilleton besser untergebracht? Ich brauchte eine Schreibkraft, die bei den Erinnerungen und der Laudatio hilft, sollte es wider Erwarten noch dazu kommen. Was hatten Sie für einen Eindruck von ihr? Sie haben sie doch gesehen.“

„Zwei oder drei Minuten, Herr Doktor.“

„Nun rücken Sie schon raus damit, Anna, Ihr Urteil geht selten fehl! Kam jemals schon eines als Bumerang zurück?“

„Ich weiß nicht, sie wirkte ungewöhnlich, mir fällt nichts Besseres ein. Jedenfalls sollte man sie nicht abbestellen, es könnte wichtig sein.“

„Wichtig?“

„Das meint Herr Basty auch.“

„Der Senior? Was zum Teufel hat Alexander mit Frau Kern zu tun?“

„Sein Sohn Mathias ist doch Filmregisseur.“

„Mathi? Das weiß ich, schließlich ist er mein Patensohn!“

„Und ein Freund von ihr.“

„Von Eva Kern? Was Sie nicht alles wissen, Anna, à la bonheur!“ Wetzel erhob sich und wanderte auf und ab. Schließlich schüttelte er den Kopf: „Meine journalistische Nase sagt mir, dass da etwas nicht stimmt. Was gehen Basty meine Termine an?“

„Verzeihung, Herr Doktor, er meinte nur, alles zusammen sei am ersten Tag nach der Kur zuviel.“

„Da hat er recht. Doch im Übrigen verstehe ich kein Wort. Wenn Alexander fürsorglich wird, drohen Überraschungen, meist sogar Gefahr. Wollte er nicht anrufen? Was sind das überhaupt für Andeutungen, für unscharfe Konturen! Wird Basty Politiker oder am Ende Diplomat? In der Tat, es wäre besser, ich hörte hier auf und widmete mich in Sahl der Rosenzucht. Heute bin ich zehn Jahre älter geworden, da sollte man außerhalb der Manege stehen und sich den Circus mundi von der Galerie aus anschauen.“

Wetzel raffte die Post mit den Zeitungen zusammen und drückte sie Anna in die Hand. „Wenn ich Sie nicht hätte, Anna! Wie oft haben Sie das schon gehört?“

„Nicht oft genug, Herr Doktor.“

„Danke. Also gut, legen Sie Eva Kern auf den Nachmittag, auf 14 oder 15 Uhr. Das wird doch möglich sein?“

Anna nickte.

„Schön“, Wetzel sah Anna Behrens bittend an: „Und nun ein halbes Stündchen Ruhe. Nehmen Sie alles mit und lassen Sie mich allein. Die Unterlagen von Eva Kern können hier bleiben – eine halbe Stunde nur, dann bin ich wieder auf der Höhe der Zeit. Und wenn nicht, so wenigstens auf dem Laufenden, wenn schon nicht gleichauf mit ihr. Und bitte, keine Telefonate mehr!“

„Auch nicht mit dem Herrn Bürgermeister?“

„Sagen Sie Törgeler zwischen 13 und 14 Uhr, wenn es unbedingt heute sein muss. Und vergessen Sie Mettig nicht: Um elf Uhr im Hof.“

Niemandsland

„Am vergangenen Freitag in der Frühe wurde der bekannte Kunst-Maler Achim von Winterfeldt, der seit seinem Autounfall vor zwanzig Jahren im Rollstuhl saß, unweit seines Hauses in Updeich am Fuße des Deiches tot aufgefunden. Nach Angaben der örtlichen Polizei muss er die Kontrolle über den Rollstuhl verloren haben und beim Herunterrollen des Deiches umgestürzt sein. Als Todesursache wird das Aufschlagen des Kopfes auf eine der dort befindlichen Schafstränken angegeben, wobei ein zuvor erfolgter Schwächeanfall nicht ausgeschlossen werden kann. Nach Auskunft des Hausarztes Dr. Demant nahm der Maler seit Jahren ein Herzmittel, auch so genannte Tranquilizer gegen Depressionen ein. Von derartigen Attacken wurde er seit besagtem Autounfall, bei dem seine Frau ums Leben gekommen war, immer wieder heimgesucht. Ersten Gerüchten zufolge, nach denen ein Selbstmord nicht auszuschließen sei, haben sich bislang nicht bestätigt, so wenig es Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt.

Allerdings lebte Achim von Winterfeldt sehr zurückgezogen, er widmete sich in Updeich ausschließlich seinem künstlerischen Werk, über das wir in dieser Zeitung mehrfach berichtet haben. In den letzten Jahren fand der Maler, der dem magischen Realismus zugerechnet wird, im In- und Ausland wachsende Beachtung, ja Anerkennung. Während des Dritten Reiches gehörte er der Vaterlandsbewegung von Ernst Niebitsch an, die über die Gruppen Schulze-Boysen, Harnack und Bästlein mit der Widerstandsbewegung im Dritten Reich in enger Verbindung stand. Einer Verhaftung entging er durch seine Mitarbeit bei der militärischen Abwehr unter Admiral Canaris, während des 20. Juli befand er sich als Adjutant des Stadtkommandanten General von Choltitz in Paris und geriet beim Einmarsch der Alliierten in amerikanische Kriegsgefangenschaft.

Das Ende des Krieges erlebte er in einem Lager in Pittsburgh (USA), im Sommer 1946 kehrte er von dort nach Deutschland zurück. Ein Jahr später holte ihn der Verleger dieser Zeitung und Gründer der Mediengruppe Tageskurier, Dr. Joseph Wetzel, als Leiter der Bildredaktion in den Verlag. Vielen älteren Lesern dieser Zeitung werden noch die scharfen Karikaturen in den Sonntagsausgaben im Gedächtnis sein. Im Jahr 1957 heiratete Achim von Winterfeldt die französische Cellistin Simone Berthier, die damals am Beginn ihrer Karriere stand. Drei Jahre später schied er aus der Redaktion aus und zog mit seiner jungen Frau nach Paris. Dort widmete er sich ganz der Malerei, ging 1965 zurück nach Deutschland und lebte dort zunächst auf der Nordsee-Insel Oltsum, dann, von 1974 bis zu seinem Tode, in der friesischen Kreisstadt Updeich.

Ins Rampenlicht der Öffentlichkeit geriet Winterfeldt dadurch, dass ihm in diesem Sommer der vom Berliner Senat erstmalig verliehene Ernst Niebitsch-Preis zuerkannt wurde. Der Preis soll am diesjährigen Tag der deutschen Einheit im Audimax der Berliner Humboldt-Universität verliehen werden. Gerüchte, nach denen die Feier durch den Tod des Preisträgers ausgesetzt würde, haben sich bislang nicht bestätigt. Vielmehr soll es nach gut informierten Kreisen des Senats unbedingt bei der Preisverleihung bleiben, zumal neben anderen Prominenten auch der französische Staatspräsident eingeladen ist. Dabei soll, wie zu erfahren war, der Herausgeber des Tageskuriers, Dr. Wetzel, die Laudatio auf seinen Jugendfreund halten, die nun allerdings zum Nachruf werden dürfte. In der Sonntagsausgabe nach der Preisverleihung erfolgt an dieser Stelle eine ausführliche Würdigung von Leben und Werk Achim von Winterfeldts.“ (d.d.)

Wetzel warf die Zeitung beiseite: „d.d.? Also Dieter Deppe! Anna?“

„Herr Doktor?“

„Ist Dieter Deppe im Haus?“

„Ich werde nachfragen.“

Selbstmord – Schafstränke – Depressionen! …

„Nein, Herr Doktor, er hat einen Termin bei den städtischen Bühnen.“

Wetzel hatte Achim nach dem Autounfall nur zweimal Mal gesehen, der Grund der Distanz war Simones Tod gewesen. Zwar hatte Achim am Unglück keine Schuld gehabt, sich aber trotzdem schuldig gefühlt. Das konnte Wetzel wohl nachvollziehen, doch die Intensität des Schuldgefühls hielt er für überspannt. Trotzdem näherten sie sich wieder einander an, da starb Sabine, ihr Bienchen, kaum dass das Töchterchen auf die Welt gekommen war. Bald darauf folgte die Mutter nach, was schwerer wog als der eigene Tod! Hatte der Schmerz Martha das Leben geraubt?

Von einem Tag auf den anderen fand sich Wetzel allein in der Welt vor und zog sich von allen Freunden zurück, nicht nur von Basty, auch von Achim von Winterfeldt. Jahr für Jahr glaubte er, er müsse Martha so rasch wie möglich folgen, täglich rechnete er mit dem eigenen Tod. Doch der Tod rechnete nicht mit ihm – warum nahm er ihn nicht an? Wetzel kam sich überflüssig vor, wie einer jener Überhalter unter den Bäumen, die man hier und da noch in den Hochwäldern fand. Mitunter war der Blitz in sie gefahren, sie schlugen zwar aus, waren jedoch in der Substanz zerstört. Wem spendeten sie Schatten, wem gaben sie noch Schutz? Lange war in Wetzel kein Platz mehr für Achim gewesen, nun war es zu spät. Stets hinkte das Leben dem Tod hinterher.

Das letzte Mal hatte er Achim im Mai besucht und sich darauf eingestellt, dass sich der Freund mit dem Niebitsch-Preis schwer tun würde. Im Maß, wie sich sein Ruhm zu mehren begann, wurde seine Existenz hermetischer, sie schloss sich immer mehr ab. Um so überraschter war er gewesen, als ihn Achim entspannt begrüßt und gleich ins Atelier geführt hatte. „Was wir tun, was wir sind – nichts als Fragmente“, hatte er ausgerufen und auf sein jüngstes Bild gezeigt. „Sieh dir den Sturz an, vielleicht mein letztes Bild. Die Augen wollen nicht mehr, sie haben zu viel gesehen, ähnlich denen des Ikarus, der auf dem Bild nur noch Augenblicke zu leben hat. Die Frage ist, was hat er gesehen in jener Höhe, die ihn lähmte und abstürzen ließ? Ich will es dir sagen, Jupp, er hat nichts gesehen, der Himmel ist leer, er war immer leer. Es gibt keinen Gott, keine göttliche Entsprechung, wir sind weder Urbild noch Ebenbild einer göttlichen Macht. Es gibt nur die übermenschlichen, die elementaren Mächte, für die die Menschen ein Spiel, ein Zeitvertreib sind. ‚Droben überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen …‘ Muss? Das sind Autosuggestionen, die wir brauchen, um Luft unter die Flügel zu bekommen. Gleichen wir nicht alle dem Ikarus? Das menschliche Ingenium hatte zwei Flügel, die trugen, die Kunst und die Wissenschaft. Der Flügel der Kunst zerbrach, und wenigen ist klar, was da geschah. Und die Wissenschaft? Was ist überhaupt Wissenschaft? Nichts anderes als Theorie der Macht. Dem entspricht die Technik, deren Motor das Gewinnstreben ist. Folglich ist heute Wissen Technologie. Ikarus ist ins Trudeln gekommen, das heißt wir sind alle im freien Fall. Dädalus hatte den Sohn gewarnt: Flieg nicht zu hoch, auf dass du nicht stürzt! Als Ingenieur wusste er, wovon er sprach.

Doch welcher Sohn will den Vater nicht übertrumpfen? Der Drang, die Schwerkraft zu überwinden, pflanzt sich mit jeder Generation fort. Auf meinem Bild fehlt der Vater, im Himmel wie auf Erden, es gibt nur die vaterlose Tochter und den verlorenen Sohn. Reichen die Kraft und das Augenlicht aus, werde ich noch das Gegenbild malen: Dädalus, der verlorene Vater, wie er am Strand von Ikaria den Sohn beklagt. Er weint nicht über den Tod, er beweint die Verleugnung des Vaters, die in Ikarus’ Ungehorsam liegt. In seinem Rücken ist ein Garten mit Ölbäumen zu sehen, der Garten Gethsemane. Dazu ein Mann, der sich in einen Engel verwandelt, indem er sich Flügel anlegt und auf die schlafenden Freunde blickt. Er sieht die Häscher nahen und rührt die Schwingen zur Flucht. ‚Nicht wie du willst, sondern wie ich will!‘, ruft er aus und erhebt sich in die Luft. Das Bild muss synoptisch gesehen werden, zwei entgegen gesetzte Bewegungen in einer Komposition: Im Vordergrund Ikarus’ Sturz, dahinter Luzifers Start. Zwischen beiden der Vater, als trauernder Mensch und als strafender Gott.“

Wetzel lächelte, ein Widerschein der Erinnerung. Er kannte Achims metaphysische Spekulationen, sie schreckten vor keinem Abgrund zurück. Die Sprache war nicht sein Medium gewesen, was dort als Folge erschien, bannte das Bild in die Gleichzeitigkeit. Daher die stenografischen Verkürzungen: Luzifer – Ikarus, zugleich malte sich Achim immer auch selbst. Das Schicksal hatte den Freund härter getroffen, der Autounfall war nicht nur ein Fall, sondern ein Sturz. Nun hatte ihn der Tod aufgefangen – warum nahm er nicht auch ihn mit sich fort? Was hatte er hier noch zu tun? Vielleicht war er wirklich mit Achim gestorben, vielleicht schon damals, als Simone ums Leben kam? Selbst bei größter Distanz war Achim immer da gewesen, jetzt war er uneinholbar und die Entfernung absolut.

Wetzel erhob sich und wanderte unruhig auf und ab. Als Dritter im Bunde hatte Basty nie wirklich gezählt, was eine Folge seiner Rolle bei der Zerschlagung des Niebitsch-Kreises war. Seit dreißig Jahren baute er Kliniken, das erste Dutzend hatte er voll. Und seine Häuser waren in Schwung, davon hatte sich Wetzel in Bad Seeheim überzeugt. Merkwürdig war, dass Alexander von Achim immer in Schutz genommen worden war, auch noch beim letzten Besuch. Sie hatten auf der Terrasse Tee getrunken, von da ging der Blick über den Fischteich zu den Pappeln, die die Baustelle nebenan verbargen. Bog sie der Wind auseinander, waren die Hälse der Kräne zu sehen. Seit einem Jahr stockte der Bau, die Kellergeschosse standen unter Wasser, sie wirkten wie unvollendete Schwimmbassins; nun tummelten sich die Möwen darin. Die Stadt Updeich gab Achim die Schuld dafür, sein Grundstück lag im Zentrum des Geländes, das von der Gemeinde bereit gestellt worden war.

Aber Achim wollte nicht verkaufen, um keinen Preis. So hatte er sich Feinde geschaffen, auf die Nordsee-Klinik hoffte die gesamte Region; jeder Tag, der den Ausbau verzögerte, kostete ein Vermögen. Wenn Achim Basty damit schaden wollte, hatte er sein Ziel erreicht. Alexander war in Schwierigkeiten geraten, zwar hielten die Banken noch still, doch wurde schon gemunkelt, man steckte die Köpfe zusammen. Hatte Alexander wirklich den Judas gespielt? „Unsinn“, war Achims Antwort gewesen, „Alexander war und ist ein Freund.“

Wetzel hatte jedoch nicht locker gelassen: „Zweifel sind angebracht, ich habe ihm nie getraut. Schon damals passte er weder zu Niebitsch noch zu uns. Wer sonst sollte die Hand im Spiel gehabt haben? Alle siebenundzwanzig Vaterlandskreise im Reich flogen schlagartig auf. Das setzte eine Kenntnis der Strukturen voraus, die nur im Berliner Führungszirkel vorhanden war.“

„Aber es gibt keinen Beweis“, Achim war ruhig geblieben. „Alexander mag ein Windhund sein, ein Verräter ist er nicht.“

„Kanntest du nicht die Akten der Operation Roland, durch die wir unterwandert wurden? Was da über den Informanten Adrian stand, passte auf ihn, das hast du selber gesagt.“

Achim nickte: „Es passte aber auch auf ein halbes Dutzend anderer, auf dich ebenso wie auf mich. Das sind alte Geschichten, die wir ruhen lassen sollten. Selbst Niebitsch hatte Zweifel, und seine Analysen konnten gnadenlos sein.“

Ein Lächeln hatte sein Gesicht aufgehellt, Wetzel wurde das Gefühl nicht los, dass Achim ihm etwas verschwieg. Aber das Gespräch hatte eine andere Richtung genommen, es ging nicht um das Gestern, sondern das Heute, vor allem um den Niebitsch-Preis.

„Jedenfalls freue ich mich, dass du gekommen bist, Jupp, nach all den Jahren, die vergangen sind! Wenn du vergessen kannst, dann auch ich – eine kleine Einübung für den Tod, der uns das große Vergessen beschert. Ist nicht umgekehrt Leben Erinnerung, nicht allein im organischen, auch im anorganischen Bereich? In einem Stück Kohle ist die gesamte Erdgeschichte aufbewahrt, in der Zerstörung der Lebensressourcen eliminieren wir uns selbst. Kein Wunder, dass die Erde zum globalen Krankenhaus wird. Das weiß Alexander, er hat die Zeichen der Zeit erkannt. Ein Mann, der mit Begeisterung Kliniken baut, ist ein Menetekel, er arbeitet an den Kultstätten, den Tempeln unserer Zeit. Was heißt Therapiezentrum? Ich würde mich dem Verkauf meines Hauses auch dann widersetzen, wenn es nicht um Alexanders Kliniken ginge. Was würdest du tun, wenn alles, was du aufgebaut hast, dem Erdboden gleich gemacht werden soll? Hier ist mein Therapiezentrum, hier habe ich die wichtigsten Bilder gemalt. Vielleicht ist ‚Abend in Violett‘ das stärkste, das mir in Updeich gelang. Eigentlich sollte es an die Bremer Kunsthalle gehen, Doktor Stickhoff hatte sich dafür stark gemacht. Als du dann fragtest, war es mir lieber, es bei dir zu wissen, als in einem dieser Totenhäuser der Kunst. Wo hängt es überhaupt, im Büro oder in Sahl?“

„Im Büro. Sitze ich am Schreibtisch, habe ich es vor Augen, den violetten Himmel, die dunklen Wiesen, den Deich, der den Blick verstellt. Dann dreht sich auch die schwarze Mühle, als zermalmte sie die Schatten der Vergangenheit.“

Achim lachte: „Du hast recht und bist immer der Alte, stets siehst du mehr als das Bild tatsächlich zeigt. So soll es sein! Die Schattenmühle – sie verwandelt Materie in Energie, Vergangenes wird in Zukunft transformiert, Schatten werden zu Licht! Doch genug davon und nochmals zum Niebitsch-Preis: Meinst du, ich sollte ihn annehmen?“

„Hast du Zweifel?“

„Niebitschs politisches Programm habe ich nie geteilt, vor allem nicht das Eurasien-Konzept. Bewundert habe ich seinen Widerstand, der zehn Jahre vor der Machtergreifung begann und nicht wie sonst üblich erst nach der Kapitulation. Das muss man sich klar machen: Sein Widerstand umfasste das gesamte tausendjährige Reich, mitsamt dem kleinbürgerlichen Hintergrund!“

„Und doch sähe er sich heute in allem bestätigt: Europa und Russland in friedlicher Kooperation.“

„Aber nicht hierarchisch, hier der Kopf, da der Rumpf.“

„Das ist in der Tat neunzehntes Jahrhundert, wer nimmt das heute noch ernst? Geist und Materie, Seele und Leib – nicht Ideologien mobilisieren die Erde, sondern die Ökonomie. Auch gibt es inzwischen kein Heilssubjekt mehr, weder eine Klasse noch eine Rasse, nicht das Volk, nicht die Nation. Selbst die ‚Gesellschaft‘ ist eine Projektion des kollektiven Wir. Entweder sind alle oder keiner auserwählt, das läuft auf dasselbe hinaus. Nicht das Auserwähltsein, sondern das Aufgeklärtsein bestimmt die Richtlinien der Politik. An der One World führt kein Weg vorbei.“

„Hör auf, Jupp“, Achim seufzte, stemmte sich im Rollstuhl hoch und hielt das Gesicht dem Flieder entgegen, der in violetten Dolden über dem Sitzplatz hing. In der Ferne waren die Stimmen von Kindern zu hören, die am Watt zum Wellenbad gingen; leicht wie Federbälle sprangen Lachen und Rufe über den Deich. Dann der Schrei einer Möwe, klirrend scharf, als bräche Glas entzwei. Wetzel ergriff das Bild: das schmale, gealterte Gesicht des Freundes mit dem vollen, weißen Haar; darüber der tiefviolette Flieder, beide in gegenseitiger Zuneigung.

„Mich interessiert das alles nicht mehr“, tief sog Achim den Duft in sich ein, „der Homo politicus bist du. Ökonomie? Auch das ist Ideologie, nämlich jene Form des Denkens, die Natur und Geschichte vor unseren Augen ruiniert. Nun wird auch diese Region hier umgepflügt – wie viele Millionen Umsatz macht Alexander im Jahr? Mit der Zahl der Kliniken wächst die Anzahl der Kranken, wer das Gegenteil sagt, lügt. Auch die Ökonomie ist eine Krankheit, dazu von extrem hoher Ansteckungsgefahr. Doch genug davon, es geht nicht um mich oder Basty, sondern um Niebitsch, hast du gesagt. Hat die Jury einstimmig votiert?“

Wetzel nickte. „Einstimmiger ging es nicht, ein Uni-sono-Beschluss. Ich soll die Laudatio halten, falls du nichts dagegen hast.“

Achim schwieg, als wäre er weit weg, er schien auf etwas zu lauschen, das nur für ihn wahrnehmbar war. „Trude?“, rief er ins Haus – „mein besseres Ich, Frau Herbig, die mir den Haushalt führt.“

Eine füllige Frau mit straff gescheiteltem Haar erschien und nickte Wetzel zu wie jemand, der im Fremden einen Feind erblickt. „Bring uns den Tee auf die Terrasse und richte das Gästezimmer her – Dr. Wetzel, mein Jugendfreund, ich habe oft von ihm erzählt.“

Wetzel winkte ab: „Lass man, Achim, ich muss noch weiter und bin schon in der Lütjen Deern untergebracht. Du solltest mich anrufen, bis zum Wochenende ist Zeit.“

„Was geschieht, wenn ich ablehne?“

„Nichts. Kein Preisträger, kein Preis. Das Geld geht an eine gemeinnützige Einrichtung.“

„Geld brauche ich nicht, die Bilder sind Millionen wert.“

„Noch nicht, Achim.“