8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dragonfly

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

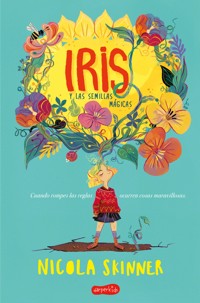

Es wird bunt und wild und wunderbar! Melissas Heimatstadt ist betongrau und ordentlich. Für alles gibt es Regeln - und Melissa kann nichts so gut wie sie zu befolgen. Sie hat sogar den Titel »Folgsamstes Kind der Schule« zu verteidigen. Doch dann findet sie unter den Betonplatten auf ihrer Terrasse ein geheimnisvolles Päckchen voller Blumensamen, das alles auf den Kopf stellt. Plötzlich hört Melissa Stimmen und verspürt den Drang, die Samen auszusäen. Aber Agatha Merkwürdens Racheblumen sind launisch und suchen sich ihren ganz eigenen Weg. Und endlich blüht die Stadt wieder auf. Gewinner des Deutschen Hörbuchpreises 2020 in der Kategorie »Bestes Kinderhörbuch«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

HarperCollins®

Copyright © 2019 DRAGONFLY in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg

Alle Rechte für die deutschsprachige Ausgabe vorbehalten First published in English in Great Britain by HarperCollins Children’s Books, a division of HarperCollins Publishers Ltd. under the title: BLOOM. Copyright Text © 2019 Nicola Skinner The author asserts the moral right to be identified as the author of this work. Aus dem Englischen von Ann Lecker Umschlag und Innenillustrationen von Florentine Prechtel

E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN E-Book 9783748850021

www.dragonfly-verlag.de Facebook: facebook.de/dragonflyverlag Instagram: @dragonflyverlag

Widmung

Für Ben, der das alles möglich gemacht hat, und Polly, mit der alles begann

Dies ist eine Warnung.

Dies ist eine Warnung.

Es kommt bestimmt nicht oft vor, dass du ein neues Buch aufschlägst und als Erstes gesagt bekommst, es sei gefährlich. Aber wenn du die Tatsachen, und nichts als die Tatsachen, hören möchtest, dann lauern in den Seiten dieses Buchs eine Menge Gefahren.

Na ja, streng genommen lauern vielleicht eine Menge Gefahren in seinen Seiten. Niemand hat auch nur das Geringste beweisen können. Das Risiko besteht aber trotzdem. Deshalb musst du diese Seite sorgfältig lesen, bevor du zum ersten Kapitel springst.

Niemand ist sicher. Mädchen. Jungs. Mamas. Papas. Schwestern. Brüder. Tanten. Onkel. Sogar diese Ur-Ur-angeblich-sind-wir-verwandt-aber-du-kannst-dich-nicht-mehr-erinnern-wie-Verwandten, die du einmal im Jahr siehst. Jep, sogar die.

Ihr befindet euch jetzt alle in der Schusslinie des Schicksals.

Denn leider könnte schon allein die Tatsache, dass du dieses Buch gehalten und dieses Papier berührt hast, dich und alle, die du kennst, einer Substanz ausgesetzt haben, die, so behaupten Wissenschaftler, »höchst instabil, medizinisch unkontrollierbar und hoch reaktiv« ist.

Oder wie es ein Krankenpfleger völlig verdutzt ausdrückte: »So was haben wir noch nie gesehen, Herzchen.«

Sei also vorbereitet.

In den nächsten Tagen könnten dich die folgenden Symptome heimsuchen:

Wenn du dir vorm Schlafengehen ein Bad einlässt, willst du das Wasser trinken, statt dich reinzusetzen.

Du verspürst auf einmal ungewöhnliche Schmerzen.

Und zu guter Letzt – aber du musst dir deswegen keine Sorgen machen – fängt an deinem Körper etwas an … ähm … zu wachsen.

Nein, warte! Wirf das Buch nicht gleich schreiend weg! Komm zurück! Die Chance, dass dir das passiert, ist super gering. Ungefähr eins zu einer Million oder einer Billion. (Oder eins zu hundert. Ich hab’s nicht so mit Mathe.) Ehrlich, es ist extrem unwahrscheinlich. Und wenn doch was passieren sollte, bringt es absolut gar nichts, ins Bad zu rennen und dir die Hände zu schrubben.

Denn es sind nicht deine Hände, um die du dir Sorgen machen musst.

Zerbrich dir aber nicht weiter den Kopf darüber, okay? Selbst wenn du dich angesteckt haben solltest, bist du zumindest nicht allein. Uns ist dasselbe passiert. Wir sehen hier alle ein bisschen merkwürdig aus. Oder, wie Mama es diplomatisch ausdrücken würde: »Sind wir nicht gewachsen, Melissa?«

Und, ja, so heiße ich – wie der Melissentee. Mama hat eine Schwäche für Gewürze, Kräuter und Pflanzen jeder Art. Es hätte also viel schlimmer kommen können. Sie kocht auch gern mit Petersilie.

Kapitel 1

Kapitel 1

Als die Zeitungen und Journalisten auf meine Geschichte aufmerksam wurden, verbreiteten sie erst mal eine Menge Lügen. Die größten waren:

Ich kam aus einem kaputten Zuhause.

Mama war eine schreckliche alleinerziehende Mutter.

Bei meinem familiären Hintergrund brauchte man sich nicht zu wundern, dass ich getan hatte, was ich getan hatte.

Nichts davon entsprach der Wahrheit – na ja, außer dass Mama alleinerziehend war. Aber es war nicht ihre Schuld, dass sich mein Vater vom Acker gemacht hatte, als ich noch ein Baby war. Eine der Schlagzeilen ging mir jedoch unentwegt im Kopf herum. Denn mein Zuhause war kaputt.

Allerdings nicht so, wie sie das meinten. Nicht auf eine »Ich trug zerschlissene Hosen und putzte mir die Zähne mit Zucker«-Art-und-Weise. Doch unser Zuhause fühlte sich wirklich abgenutzt und kaputt an – irgendetwas ging immer schief.

Wenn du mal bei mir vorbeigeschaut hättest, hättest du das auch so empfunden. Das Ticken der Uhr im Flur verfolgte einen im ganzen Haus, als würde sie missbilligend mit der Zunge schnalzen. Der Wasserhahn in der Küche tropfte ununterbrochen, als würde er weinen. Wenn man vor dem Fernseher saß, verstummte er mittendrin plötzlich, egal, was gerade lief, als hätte er sich für immer in die Schmollecke verzogen und wollte nie wieder mit irgendjemandem reden. Nie wieder.

Schwarzer Schimmel breitete sich in den Ecken des Badezimmers aus; in einer Art verzweifeltem Fluchtversuch ploppten unsere Vorhänge ständig von den Gardinenstangen; und jedes Mal, wenn wir die Spülung betätigten, beschwerten sich die Rohre lauthals über das, was sie schlucken mussten.

O ja, wenn du zu uns nach Hause gekommen wärst, hättest du schon nach ein paar Sekunden wieder verschwinden wollen. Du hättest dir irgendeine Ausrede zusammengestammelt wie »Äh … mir fällt gerade wieder ein … Ich habe Mama versprochen, heute das Dach staubzusaugen! Muss los!«, und dann schnellstmöglich das Weite gesucht.

Außer meiner besten Freundin Nia hielten es nicht viele Leute lange bei uns zu Hause aus.

Und rate mal, wie unser Zuhause hieß?

Haus Frohgemut.

Aber um ehrlich zu sein, war ich den Leuten nicht böse, dass sie sich davonmachten. Denn es waren nicht nur die Feuchtigkeit, die Wasserhähne und die protestierenden Rohre. Es war das alles zusammengenommen. Es war die Stimmung im Haus. Und die war überall zu spüren.

Eine verdrießliche Verdrossenheit. Eine niederdrückende Niedergeschlagenheit. Eine trübe Trostlosigkeit. Es kam mir immer so vor, als wäre Haus Frohgemut wütend oder unglücklich, und es gab fast nichts, das nicht von dieser Stimmung angesteckt wurde. Sie durchdrang alles – von der durchgesessenen Couch im Wohnzimmer bis hin zum schlappen Kunstfarn im Eingang, der immer so aussah, als wäre er kurz vorm Verdursten, obwohl er aus Plastik war.

Am allerschlimmsten war aber, dass diese Traurigkeit manchmal auch in Mama sickerte. Natürlich gab sie das nie zu, aber ich wusste es einfach. Sie war in ihr, wenn sie am Küchentisch saß und ins Leere starrte. Sie war in ihr, wenn sie morgens die Treppe hinunterschlurfte. Ich sah Mama an. Mama sah mich an. Und in den langen qualvollen Sekunden, bevor sie endlich lächelte, dachte ich immer: Sie breitet sich aus.

Doch was konnte ich schon tun, um alles in Ordnung zu bringen? Ich war keine Klempnerin. Ich war die Kleinste in unserem Jahrgang und kam nicht an die Gardinenstangen heran. Die einzige Methode, die ich kannte, um den Fernseher zu reparieren, war Draufhauen und Beten.

Stattdessen hatte ich eine andere Lösung gefunden. Und die bestand darin, diese sehr einfache Regel zu befolgen:

Sei brav in der Schule, sei brav zu Hause, und tu immer, was man dir sagt.

Und genau das tat ich.

Bravsein war meine Stärke.

Ich war so brav, dass meiner Mama regelmäßig die Schuhkartons ausgingen, in die wir meine Siegerurkunden für »Folgsamstes Kind« und »Schulregelnmeisterin« räumten.

Ich war so brav, dass die jungen Lehrer zu mir kamen, wenn sie Fragen bezüglich der Kleinlich-Schulregeln hatten. Wie zum Beispiel:

Dürfen Schüler draußen herumrennen?

(Antwort: Nie. In einer Gefahrensituation ist leichtes Joggen erlaubt – zum Beispiel, wenn man von einem Bären gejagt wird –, und selbst dann braucht man eine schriftliche Genehmigung, die man achtundzwanzig Tage im Voraus beantragen muss.)

Darf man unseren Schuldirektor Herrn Kleinlich anlächeln?

(Antwort: Nie. Er zieht einen gesenkten Blick als Zeichen von Respekt vor.)

War er schon immer so streng und angsteinflößend?

(Antwort: Genau genommen ist das keine Frage zu den Schulregeln, aber da du neu bist, lass ich es dir dieses eine Mal durchgehen. Und ja.)

Ich war so brav, dass ich zum zweiten Mal hintereinander Schülersprecherin war.

Ich war so brav, dass mein Spitzname an der Schule »Braves Mädchen Melissa« lautete. Na ja, er hatte »Braves Mädchen Melissa« gelautet, bis Chrissi Valentini ihn irgendwann am Anfang der fünften Klasse ein klein wenig zu »Schleimerin Melissa« verändert hatte. Aber das erzählte ich den Lehrern nie.

So brav war ich.

Und jedes Mal, wenn ich mit der neuesten Urkunde nach Hause kam, lächelte Mama und nannte mich ihr braves Mädchen. Und dieses Gefühl des Zerbrochenseins verließ sie und kroch zurück in die Ecken des Hauses.

Für eine Weile.

Kapitel 2

Kapitel 2

Und dann zerbrach am ersten Schultag der sechsten Klasse letzten September noch etwas anderes. Etwas, das mir sehr am Herzen lag. Mein Leben.

Die Terrasse war schuld.

Ich war nach der Schule nach Hause gekommen. Mama, die Glückliche, war noch bei der Allerbesten Arbeit der Welt und würde erst in zweieinhalb Stunden zurück sein. Ich hatte vor, mich zu entspannen, indem ich die Küche putzte, meine Schulschuhe polierte und meine Hausaufgaben machte, denn das war mein Ding.

Mama war nicht gerade begeistert davon, mich allein zu Hause zu lassen, aber sie arbeitete Vollzeit und hatte erst um viertel vor sechs Schluss. Den Kinderhort konnten wir uns nur drei Tage die Woche leisten: mittwochs, donnerstags und freitags. Dienstags ging ich nach der Schule mit zu Nia. (Die eine Zeit lang – abhängig davon, welche Nachrichtensendung gerade lief – meine verplante beste Freundin, meine böse Komplizin, meine böse beste Freundin oder meine verplante Komplizin war.)

So oder so, an Montagen war ich nachmittags allein zu Hause. Jeden Montagmorgen ermahnte mich Mama: »Fackel das Haus nicht ab und mach deine Hausaufgaben.« Als müsste man mir das ausdrücklich sagen. Wer wusste genau, was zu jedem Zeitpunkt des Tages zu tun war? Wer hatte Melissas Meisterhaften Zeitplan geschrieben?

Ich natürlich. Mein Meisterhafter Zeitplan spielte beim Bravsein eine große Rolle. Es ist ja viiieeel einfacher, seinen Verpflichtungen nachzukommen, wenn man eine ordentliche Reihe kleiner Kästchen hat, die nur darauf warten, abgehakt zu werden.

Und da war ich. Wischte klebrige Marmeladenkleckse von unserem Tisch. Leerte die Geschirrspülmaschine. Öffnete die Hintertür, um die Küche zu lüften, in der es immer müffelte.

Nachdem ich mit allem fertig war, war es kurz vor halb fünf. Mir blieben nur noch ein paar wertvolle Minuten Freizeit, bevor ich mich an meine Hausaufgaben setzen musste, und ich wusste genau, wie ich sie verbringen wollte.

Ich holte meinen Rucksack und nahm den Brief heraus, den man uns nach Unterrichtsende gegeben hatte. Und diesmal überflog ich ihn nicht einfach, während meine Klassenkameraden laut um mich herumtollten. Ich saugte jedes einzelne Wort in mich auf.

Das stand in dem Brief:

Sind die Knöpfe an deinem Blazer immer auf Hochglanz poliert?

Bringst du regelmäßig Urkunden für tadelloses Benehmen mit nach Hause?

Könntest DU den Kleinlich-Star-des-Jahres-Schulwettbewerb gewinnen?

Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden.

Nimm an meinem Kleinlich-Star-Wettbewerb teil und lass dir auf keinen Fall die Chance entgehen, am Halbjahresende zum FANTASTISCHSTEN KLEINLICH-STAR DER SCHULE UND GANZ KLEIN-STERILITZ gekrönt zu werden.

Es gibt außerdem einen siebentägigen Familienurlaub in einer Sonne-Satt-Ferienanlage in Portugal zu gewinnen. (Eine freundliche Spende des örtlichen ReisebürosHin und Weg.)

Ein Familienurlaub in der Sonne! Ich war noch nie im Ausland gewesen, geschweige denn in einem Flugzeug. Mama sagte immer, dafür sei das Geld ein wenig zu knapp. Als wäre Geld ein unbequemer Pulli.

Auf den Brief hatte jemand – vermutlich die Schulsekretärin Frau Zwick – vier Strichfiguren gezeichnet, die sich am Strand sonnten. Sie hielten Eistüten in der Hand und lächelten einander an.

Sie sahen glücklich aus.

Ich las weiter.

Der erfolgreiche KLEINLICH-STAR besitzt das besondere Etwas, das ein vorbildliches Kleinlich-Kind ausmacht.

Ich hielt den Atem an. Was?

Jedes Kind wird nach seiner Fähigkeit beurteilt, jederzeit die Schulregeln zu befolgen.

Ich schnappte vor Freude nach Luft. Das war ich!

Ich machte eine schnelle Kopfrechnung. An der Kleinlich-Schule waren in jeder Jahrgangsstufe sechzig Kinder. Ich würde mich also gegen vierhundertneunzehn andere Kandidaten und Kandidatinnen durchsetzen müssen. Vielleicht aber auch nicht? Schließlich hatte ich sechs Jahre Übung darin, mich an die Schulregeln zu halten. Meine Chancen standen nicht schlecht. Die meisten Kindergarten- und Vorschulkinder konnten sich kaum die Schuhe binden und kannten weder das A noch das O guten Benehmens.

Diesen Urlaub zu gewinnen würde ein Klacks für mich sein. Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, als ich in Gedanken die Zahl meiner Konkurrenten und Konkurrentinnen zusammenstrich. C’est la vie, Leute.

Vergiss vor allem nicht, dass der Kleinlich-Star die lebende Verkörperung unseres Schulmottos sein wird. BLINKIMUS BLONKIMUS MURKSIMUS LATEINIMUS. Oder für alle Nicht-Lateiner …

Ich musste die Übersetzung gar nicht lesen, denn ich kannte sie in- und auswendig. Als ich kurz aufsah, blickte mir im Küchenfenster mein Spiegelbild entgegen. Vor mir stand ein kleines, rundes, blasses Mädchen mit Sommersprossen und ernster Miene, die goudablonden Haare straff nach hinten zu einem Dutt geknotet. Sie erwiderte meinen Blick selbstbewusst, als wollte sie sagen: »Schulmotto? Ich bin ein wandelndes Schulmotto auf zwei Beinen.« Zusammen rezitierten wir: »Möge Gehorsam dich formen. Möge Konformität dich prägen. Mögen Regeln dir den richtigen Schliff geben.«

Der Wasserhahn tropfte traurig.

Ich las weiter.

Der glückliche Gewinner wird sich auch anderer besonderer Privilegien erfreuen. Dazu gehören:

Bei Vollversammlungen ein eigener Stuhl auf dem Lehrerpodium.

Kein Anstehen beim Mittagessen.

Ein riesiger Anstecker (in Regelgrau) mit der Aufschrift:

ICH BIN DAS FOLGSAMSTE KIND AN DIESER SCHULE.

Was? Du willst noch mehr? Das ist das Problem mit Kindern heutzutage – immer nur wollen, wollen, wollen.

Möge das beste Kind gewinnen.

Jetzt geh und mach deine Hausaufgaben.

Dein Schuldirektor,

Herr Kleinlich

Den Brief weiter betrachtend, atmete ich tief und zitternd ein. Das war meine Bestimmung. Fenstermädchen und ich sahen einander ernst an, als wären wir durch einen lautlosen Pakt miteinander verbunden.

Ich hielt den Brief so behutsam, als wäre er aus Glas, und ging zum Kühlschrank hinüber. Ich wollte das Schreiben mit einem Magneten daran festmachen, damit ich es mir jeden Tag ansehen konnte. Aber es war gar nicht so einfach, eine freie Stelle zu finden. Der Kühlschrank war schon zugepflastert mit vergilbten Rechnungen und alten Rezepten, die Mama aus Zeitschriften gerissen hatte …

Und das Foto von uns beiden, das wir erst vor zwei Wochen bei unserem letzten Sommerurlaub geschossen hatten, hing natürlich auch dort. Es zeigte uns in eine Decke gehüllt auf einem kleinen Kiesstrand und unter einem Himmel, der so dunkel war wie die Ringe unter Mamas Augen.

Ich betrachtete das Bild und erinnerte mich daran, wie es in dem Wohnwagen nach dem Leben einer anderen Person gerochen hatte, in das wir versehentlich getappt waren. Daran, wie mich Mama die ganze Woche immer wieder angefleht hatte, nichts kaputt zu machen. Daran, wie es sechs Tage lang ununterbrochen geregnet hatte und die Sonne erst in dem Moment herausgekommen war, als wir in den Bus zurück nach Klein-Sterilitz stiegen.

Was alles irgendwie noch schlimmer gemacht hatte.

Mama hatte während der gesamten fünfstündigen Rückfahrt die Stirn gegen das Fenster gedrückt und den blauen Himmel angestarrt, als wäre er der Geburtstagskuchen von jemand anderem und sie wüsste, dass sie kein Stück davon abbekommen würde.

Neben dem Foto hing der Kalender für das kommende Jahr. Die Sommerferien waren jetzt schon eingetragen. WOHNWAGEN hatte Mama in fetter roter Tinte reingeschrieben. Kein Ausrufezeichen. Keine Smileys.

Ehrlich gesagt, wirkte es mehr wie eine Drohung als ein Urlaub.

Aber wenn ich den Kleinlich-Star-Wettbewerb gewann, könnten wir einen richtigen Familienurlaub an einem sonnigen Ort verbringen. An einem anderen Ort. Meine Sehnsucht verhärtete sich zu Entschlossenheit. Ich musste nichts weiter tun, als mich in den nächsten acht Wochen tadellos zu benehmen.

Kein Problem.

Ich hatte Herrn Kleinlichs Brief gerade über dem Foto befestigt und fühlte mich unglaublich erleichtert bei der Vorstellung, wie Mamas besorgtes Stirnrunzeln verschwand, als …

RUMMS! Die Hintertür schwang mit einem lauten Knall auf.

Mein Herz hämmerte ängstlich. Wer ist da?

Aber da war niemand. Nur ein Windstoß und eine Tür, die fast aus ihren Angeln gehoben wurde. Ich hatte sie wohl nicht richtig zugemacht, nachdem ich die Küche gelüftet hatte.

Der Wind brauste tosend herein und schien die ganze Küche mit Wut zu füllen. Es kam mir so vor, als würde ich in einem Raum voller unsichtbarem Zorn stehen. Auf Beinen so weich wie gekochte Spaghetti schwankte ich hinüber, um die Tür zu schließen und den Wind auszusperren.

Etwas weißes Flattriges flog über meine Schulter.

Ich kreischte und duckte mich.

Ist eine Taube in der Küche gefangen?

Ich betrachtete das Ding genauer. Es war keine weiße Taube mit Krallen und Federn. Es war Herrn Kleinlichs Brief! Der Wind hatte ihn vom Kühlschrank gerissen, und jetzt flatterte er hektisch durch den Raum. Als ich aufsprang, um ihn einzufangen, schoss er außer Reichweite, als hätten ihn mir unsichtbare stürmische Hände weggeschnappt. Ich konnte nur noch die Strichfiguren sehen, wie sie in der Luft schwebten, während ihre lächelnden Münder zu Grimassen erstarrten. Bevor sie wedelnd davonflogen …

… durch die Tür und hinaus in den Garten.

Kapitel 3

Kapitel 3

Ich musste diesen Brief haben. Er würde mich anspornen – wie ein Versprechen auf bessere Tage. Ich atmete tief durch und folgte ihm nach draußen.

Ich ließ den Blick über die Terrasse schweifen. Das ging schnell. Alles schien wie immer. Da waren die beiden Plastikstühle, in denen wir nie saßen. Unkraut, das zwischen den Betonplatten hervorspross. Und ganz hinten die große Trauerweide, die ihren Schatten über unser Haus warf.

Wenn ich wie sie ausgesehen hätte, hätte ich auch getrauert.

Ihr grauer Stamm war mit roten haarigen Geschwülsten überzogen, die Eiterbeulen ähnelten. Ihre Äste schleiften auf dem Beton, als würde sie vor Trübsal den Kopf hängen lassen. Sogar ihre Blätter waren hässlich – schwarz, welk und leblos. Mal ehrlich, der Baum stand nicht, sondern kauerte vielmehr am hinteren Ende unseres Gartens, wie ein sterbender Troll mit schwerer Akne. Mama meinte, er sei krank. Was sie nicht sagte!

Und von Herrn Kleinlichs Brief keine Spur. Ich wollte mich gerade geschlagen geben, als mir etwas Flatterndes am Fuß des Baums auffiel. Der Brief hatte sich irgendwie um einen der hängenden knorrigen Zweige des Baums gewickelt. Ich konnte noch gerade so die Worte »Jedes Kind wird nach seiner Fähigkeit« ausmachen sowie ein Strichmännchen, das unter einem Haufen verschrumpelter Blätter begraben war. Das arme Ding tat mir leid. Unter einem fauligen Baum in einem klammen Garten zu liegen, war bestimmt nicht der Urlaub seines Lebens.

»Ich nehme das mal, herzlichen Dank.« Ich hob den Zweig behutsam an – ich wollte mich auf keinen Fall anstecken, ganz gleich, an welcher Krankheit der Baum litt – und beugte mich vor, um den Brief aufzulesen.

SURR! Die Luft erzitterte, als wäre sie elektrisch geladen und mit schrecklicher Kraft. Die Geräusche im Garten wurden übertrieben laut und steigerten sich zu ohrenbetäubendem Lärm. Das Rascheln der toten Blätter in den Ästen über mir wurde zu einem dröhnenden Scheppern. Das Gurren einer Taube röhrte wie eine Kettensäge. Aber noch furchterregender waren die stillen Momente dazwischen. Sie wirkten unheimlich, eindringlich und gewaltig.

Es kam mir so vor …

ICH HABE AUF DICH GEWARTET.

Ich wirbelte herum. Wer war das?

Mein Herz schlug so laut, dass ich kaum etwas hören konnte. Die Terrasse war leer.

Mir brach eiskalter Schweiß aus. Alles war zugleich wirklich und unwirklich, zu laut und zu leise.

Komm schon, Melissa, schön langsam ein- und ausatmen. Mir gelang es, mich so weit zu beruhigen, dass ich nachdenken konnte. Was war gerade passiert? Ich hatte mich nur vorgebeugt, um den Brief aufzuheben. Hatte der Baum mich vergiftet und mein Gehirn war nun mit einer grässlichen Krankheit befallen, die mich Dinge hören ließ? Oder war mir beim Runterbeugen das Blut in den Kopf geschossen? Vielleicht hatte ich nicht genug gegessen. Vielleicht sollte ich in die Küche gehen und mal die Imbisslage checken?

Aber was bewegt sich da neben meinen Füßen? Ratten?

Da spürte ich es wieder!

Aber als ich vor Angst schlotternd an mir hinab sah, stellte ich fest, dass sich neben meinen Füßen gar nichts Schwarzes wand.

Es hatt sich etwas unter meinen Füßen bewegt.

Als wäre da … irgendetwas. Unter dem Beton.

Das sich umdrehte.

Da unten.

»Hallo?«

Ich klang wie ein Lamm, das mutterseelenallein auf einem Hügel blökte.

»Ist da jemand?«

Die Fenster im Haus starrten mich ausdruckslos an.

RENN, befahl ich mir. SOFORT!

Ich schaffte es, mich einen Schritt vom Baum zu entfernen, als sich die Platte unter meinen Füßen plötzlich auf und ab bewegte, als würde tief unten in der Erde irgendetwas versuchen, den Beton – oder mich – abzuschütteln.

Ist das ein Erdbeben?

Ich öffnete den Mund und wollte schreien, aber es kam kein Laut heraus. Keuchend sah ich wieder nach unten. Wie ein Zweig, den man auseinanderbricht, barst die Platte unter meinen Füßen in zwei Stücke. Der Bruch nahm an Tempo und Weite zu und bahnte sich vom Baum bis zur Hintertür einen Weg durch die ganze Terrasse. Er durchschnitt sie so mühelos wie ein warmes Messer ein Stück Butter und hinterließ eine Spur aus zerschmettertem Beton.

In der Nähe des Baums war der Schaden am größten. Um den Stamm herum war der Beton in einem unregelmäßigen, sich nach außen ausbreitenden Kreis zertrümmert worden. Es sah aus, als würde die Weide versuchen, mit einem Mund voller kaputter Zähne zu lächeln. Ich sah etwas in der aufgesprungenen Platte unter meinen Füßen stecken.

Und konnte den Blick nicht davon losreißen.

Kapitel 4

Kapitel 4

Kennst du dieses Gefühl, wenn du beim Ostereiersuchen plötzlich so eine Ahnung hast, wo ein Ei versteckt ist, kurz bevor du es genau an dieser Stelle findest? Dieses Gefühl hatte ich. Als hätte jemand einen kleinen Schatz nur für mich hinterlassen.

Und nicht nur das: Der Schatz hatte schon mein ganzes Leben lang dort gelegen. Und auf mich gewartet.

Ich war erschöpft und verängstigt und fühlte mich wie eine alte ausgewrungene Socke, die zu lange im Schleudergang herumgewirbelt worden war. Doch ich kniete mich trotzdem hin und begutachtete das Ganze genauer. Das Ding, das aus der Betonplatte hervorspähte, war braun und hauchdünn wie Papier. Ich konnte nur den oberen Teil ausmachen und der sah wie ein Blatt aus.

Das Merkwürdige war: Während meine vernünftige Seite misstrauisch auf und ab sprang – wieso versuchte ich, irgendein Blatt zu retten, wenn ich im Haus sein und vor dem nächsten Erdbeben Schutz suchen sollte? –, hatte ein anderer Teil von mir etwas ganz anderes vor. Und dieser gewann offenbar die Oberhand. Denn da war ich, verschwitzt und mit hochrotem Kopf, und bohrte mit den Fingern wie besessen in einer zerbrochenen Betonplatte, um dieses Ding herauszupulen.

Dann leuchtete es.

Ich starrte es an. Rieb mir die Augen. Betrachtete es noch einmal mit weit aufgerissenen Glupschern. Aber nein – es leuchtete nicht mehr. Dabei hatte es eben noch für einen kurzen Moment fast lebendig gewirkt …

Plötzlich waren mir meine Hausaufgaben und mein Zeitplan schnurzpiepegal. Ja, mir war sogar egal, dass meine Schulhose dreckig wurde. Ich griff begierig nach unten. Leider waren meine Finger zu breit, und es steckte mindestens fünfzehn Zentimeter zu tief fest. Ich wühlte verzweifelt mit den Fingerspitzen, doch die bekamen nur Luft zu greifen.

Ich stürmte in die Küche, riss eine Schublade auf und kramte mit zitternden Händen darin herum. Ich brauchte etwas Dünnes und Spitzes, das ich in den Spalt stecken und mit dem ich rausfischen konnte, was auch immer sich da unten befand. Grillzange? Nein, die würde nicht reinpassen. Cocktailspieß? Das könnte hinhauen!

Ich rannte wieder nach draußen, kniete mich auf die Betonplatte und stocherte mit dem Spieß im Spalt herum. Er passte zwar perfekt hinein, war aber nicht lang genug. Am liebsten hätte ich vor lauter Frust losgeheult. Warum war mir das hier bloß so wichtig? Es war, als würde ich unter irgendeinem Zauber stehen.

Ich eilte zurück ins Haus, riss die zweite Küchenschublade auf und fand eine vergilbte, mit Papierkram gefüllte Mappe und eine Rolle Frischhaltefolie. Echt klasse, wenn man irgendwelche Unterlagen in Frischhaltefolie wickeln wollte; nicht so klasse, wenn man etwas Mysteriöses aufspießen wollte, das die Terrasse gerade ausgespuckt hatte.

Vergiss deine kleine Rettungsmission. Halte dich einfach an deinen Plan und hol die vergeudete Zeit wieder auf.

Ich holte Herrn Kleinlichs Brief, der unter der Trauerweide lag, und warf der kaputten Betonplatte einen letzten Blick zu. Komisch. Das Ding, das im Spalt feststeckte, schien sich … bewegt zu haben.

Ich konnte jetzt eine braune Ecke herausragen sehen. So würde ich das Ding viel leichter herausziehen können. Aber hatte es vorhin nicht so tief unten festgesteckt, dass ich es gar nicht mit den Fingern berühren konnte?

In diesem Augenblick hätte ich noch tun können, was jeder vernünftige Mensch getan hätte: zurück ins Haus gehen und den Notfalldienst anrufen. Ein UBP (Unidentifiziertes Braunes Papierdings) melden und es von den Behörden entfernen lassen. Ein paar Wochen lang den Adrenalinrausch genießen und dann mit meinem Leben weitermachen wie bisher.

Aber das tat ich nicht.

Und damit muss ich jetzt für den Rest meines Lebens klarkommen. Und möglicherweise – auch wenn das höchst unwahrscheinlich ist – auch du. Doch wenn ich dir zu deiner Beruhigung einen wichtigen Rat geben darf: Wenn dich dieses Buch auf irgendeine Weise verändert hat, willst du im ersten Moment vielleicht mir die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Aber mal ehrlich: Du wirst darüber hinwegkommen müssen. Schuld ist so ein negatives Gefühl, und letztendlich wirst nur du darunter leiden, nicht ich. Vergiss also nicht: Keine Schuldzuweisungen. Keine Feindseligkeit. Bemüh dich stattdessen einfach, es tapfer hinzunehmen. Diesen Rat gebe ich dir als Freundin. Du könntest auch probieren, auf ein Kissen einzuschlagen – soll helfen, habe ich gehört.

Wo waren wir? Ach ja. Während ich ein wenig im Schatten fror, warf ich noch einmal einen Blick darauf. Ich lag richtig – das alte papierene Ding hatte sich bewegt. Die obere Hälfte ragte jetzt ganz aus der Platte heraus. Wie war das möglich?

Meine Gedanken überschlugen sich, weil mein Hirn unbedingt Antworten finden wollte. Hatte es vielleicht, während ich in der Küche gewesen war, ein weiteres Beben gegeben, und die Druckwelle hatte dafür gesorgt, dass es sich bewegte?

Ich beugte mich runter und streckte die Hand aus. Als meine Fingerspitzen den Gegenstand streiften, schoss mir ein Energiestoß den Arm hinauf, als würden winzige Elektroschocks mein Skelett hochspringen. Einen Moment lang blitzte vor meinem inneren Auge ein Bild auf. Sattgrünes Gras, feucht vom Morgentau. Ein Wirrwarr an Baumwurzeln.

Ich zog das Ding heraus und richtete mich auf. Als meine Hände es umschlossen, spürte ich es kaum, so federleicht war es.

Ich betrachtete es neugierig und fragte mich, was für einen Schatz ich da wohl entdeckt hatte.

Es war ein …

… brauner Papierumschlag.

Ein brauner Papierumschlag, meine Damen und Herren.

Enttäuscht und zugleich völlig verwirrt wischte ich die Erde weg, hinter der auf einer Seite eine schnörkelige Schrift zum Vorschein kam: DIE SENSATIONELLEN SAMEN. Die Wörter waren in altmodischer, verblasster grüner Tinte geschrieben.

Darunter stand der Satz:

DIESE SAMEN SÄEN SICH SELBST.

Ich drehte das Päckchen um, in der Hoffnung, eine weitere Erklärung zu finden oder zumindest etwas, das ein wenig aufregender war, aber da war nichts.

Keine Anweisungen.

Kein Verfallsdatum.

Kein Bild.

Kein Hashtag.

O Mann, da war nicht mal ein Strichcode!

Frustriert schüttelte ich das Päckchen. Darin rasselte etwas.

Ich schüttelte es noch einmal. Es rasselte erneut. Ach, du Schande!

Dieses Päckchen würde ich auf gar keinen Fall öffnen. Wer wusste schon, was da rausgekrabbelt kommen könnte? Stattdessen hielt ich es in den spätnachmittäglichen Himmel. Das Licht, das durch das dünne Papier schien, offenbarte etwa dreißig schwarze kleine Dinger.

Diese Dinger hatten kleine runde schwarze Körper, aus denen vier dünne Stängel wuchsen. Sie bewegten sich nicht und sahen aus, als wären sie vor langer Zeit vertrocknet. Aber sie waren trotzdem unheimlich. Sogar die Tatsache, dass sie sich nicht bewegten, jagte mir irgendwie Angst ein.

Hier ist eine Liste von Dingen, denen sie ähnelten:

kleinen versteinerten Quallen

vierbeinigen Außerirdischen ohne Gesichter

abgeschlagenen Schrumpfköpfen mit wildem Haar

Ich betrachtete sie noch einmal. Sie schienen darauf zu warten, dass ich etwas unternahm. Aber was genau?

Meine Wangen glühten. Abscheu und Ekel stiegen in mir auf und vermischten sich mit dem Gefühl, reingelegt worden zu sein. Es war, als hätte ich entdeckt, dass etwas, das ich für aufregend gehalten hatte, gar nicht so aufregend war. Wie bei unserem Ausflug in der vierten Klasse zur Geschirrtuchfabrik von Klein-Sterilitz. (Glaub mir: nicht die actionreiche Achterbahnfahrt, die man sich darunter vorstellt. Und eine sehr eingeschränkte Geschenkeauswahl im Souvenirladen, wenn du verstehst, was ich meine.)

Ich zerknüllte das Päckchen mit der Hand, hob Herrn Kleinlichs Brief auf, marschierte zurück ins Haus und verriegelte sorgfältig die Hintertür.

Aber – und jetzt sperr die Ohren weit auf, diese wichtige Lektion fürs Leben gebe ich dir als Gratisgeschenk dazu – wenn man sich vor rätselhafter schwarzer Magie, gegen die man völlig wehrlos ist, schützen möchte, ist, sie mit ins Haus zu nehmen und die Tür abzusperren – sich also mit ihr einzuschließen – definitiv nicht das Schlauste, was man machen kann.

Wie gesagt, geschenkt.

Kapitel 5

Kapitel 5

Mama hatte den besten Job der Welt. Den ganzen Tag lang betrachtete sie Käseberge, Tomatensoßenseen und zigtausende Riesenrohre voller scharfer Salami, die durch die Röhren wie ein Segen der Pizzagötter von der Fabrikdecke herunterkam. Mama stellte Pizzas bei Fröstel & Co her, der Tiefkühlpizzafabrik unserer Stadt.

Na ja, wenn man es übergenau nehmen wollte, stellten die Maschinen die Pizzas her; Mama kümmerte sich um die Maschinen, die die Pizzas herstellten. Sie hielt sie sauber, löste technische Probleme und schaltete alles ab, wenn sie verunreinigt waren. Eigentlich war sie keine Pizzabäckerin, sondern mehr so etwas wie eine Maschinenaufpasserin.

Jedenfalls sagte sie mir das immer wieder. Aber für mich machte Mama die Pizzas. Außerdem durfte sie diesen fantastischen Pizza-Overall voller roter und grüner Kleckse tragen. Er sah aus wie ein Stück des Verkaufsknüllers aus dem Fröstel & Co-Billigsortiment. (Die Pizza namens Salami-und-grüner-Pfeffer-Explosion für nur 79 Cents. Ja, so wenig Geld für eine ganze Pizza. Hammer!) Ich fand diesen Overall einfach toll; noch toller fand ich das keilförmige Namensschildchen an der Brusttasche, auf dem stand:

TRIXIE BRACHFELD, MASCHINISTIN.

WOLLEN SIE MAL PROBIEREN?!

Als wäre das alles nicht schon großartig genug gewesen, hatte sie auch noch die erste Wahl bei der Pizza-Ausschussware vom Fließband. Das waren die Pizzas, auf denen entweder zu viel oder nicht genug Belag war oder die nicht perfekt kreisförmig waren oder die einen Millimeter über oder unter der erforderlichen Fröstel & Co-Dicke von 2,1 Zentimetern lagen.

Die meisten Ausschusspizzas wurden am Ende des Tages eingestampft, aber Mama brachte immer eine ganze Kofferraumladung voll mit nach Hause, weil ich nicht genug davon bekommen konnte. Sie waren käsig. Sie waren scharf. Und sie waren mit nicht identifizierbaren Scheiben belegt, die Pilze hätten sein können. Allerdings wusste das niemand so genau, was einen Teil ihres Reizes ausmachte. Außerdem waren sie alle für mich. Denn Mama aß komischerweise nie eine davon.

Als ich wieder im Haus war, warf ich das Päckchen mit den Sensationellen Samen auf den Tisch, holte eine Ausschusspizza Spezial aus der Tiefkühltruhe und versuchte mir einen Reim darauf zu machen, was gerade auf der Terrasse passiert war. Sollte ich die Polizei anrufen und ein Erdbeben melden? Hatte Mama das Beben in der Fabrik gespürt? Würde sich das irgendwie auf die Pizzas auswirken? Wie war es überhaupt möglich, dass dieses Päckchen geleuchtet hatte? Und wie viel Ärger würde ich wohl wegen der kaputten Terrasse bekommen, wenn Mama sie sah?

Das war alles zu viel. Um mich zu beruhigen, beschloss ich, mich einem harmlosen kleinen Tagtraum hinzugeben. Darin stiegen wir in Portugal aus einem Flugzeug. Mama wandte sich mir mit einem strahlenden Lächeln zu. Und die dunklen Ringe unter ihren Augen waren verschwunden.

Ich lächelte glücklich zurück.

»Wo ist der Swimmingpool, Schatz?«, fragte sie, während eine leicht nach Kokosnüssen duftende Brise unser Haar zerzauste. Ich konnte Mama so deutlich hören, dass wir genauso gut hätten dort sein können. »Wie war’s in der Schule, Schatz?«

Äh … was?

Mein Tagtraum verschwand und wurde durch den Anblick einer kleinen, rundlichen Frau mit wasserstoffblonden Haaren ersetzt. Ihre Schildpattbrille saß auf ihrer Nasenspitze, und wie immer sah sie in ihrem Pizza-Overall großartig aus, auch wenn ihr Lächeln nicht so strahlend war wie in meinem Tagtraum.

»Wie war dein Tag?«, fragte sie, während sie die Hände auf meine Wangen legte.

Ich versuchte nicht, ihre eiskalten Finger von meiner Haut zu lösen. (Ihre Haut war immer eiskalt – das kommt davon, wenn man bei Temperaturen unter null arbeitet! So viel zum Thema coole Mama.)

Ich zögerte. Wo soll ich bloß anfangen? »Ich glaube, wir hatten gerade ein Erdbeben.«

Der Wasserhahn tropfte traurig.

»Was?«

»Ich war draußen im Garten und … dann wurde alles superlaut. Ich habe eine Kettensäge gehört – eigentlich war es eine Taube – und … Sind deine Pizzas richtig aufgegangen? Ich habe mir Sorgen gemacht …«

Mama zog eine Augenbraue hoch. »Was?«, fragte sie sanft.

Ich holte tief Luft. Es kam mir inzwischen wie ein verrückter Traum vor; die Einzelheiten verblassten bereits, und es war schwer, zwischen dem, was wirklich passiert war, und den verunstalteten Überresten meiner überspannten Fantasie zu unterscheiden.

»Die Terrasse hat gebebt.«

»Sie hat gebebt?«

»Und dann ist die Terrasse zerbrochen.«

»Sie ist zerbrochen?«

»Und dann habe ich was gefunden.«

»Was gefunden?«

Wir starrten einander an.

»Das zeigst du mir mal besser«, meinte Mama schließlich.

Ich schloss die Hintertür auf und zeigte mit einem zitternden Finger auf den Trümmerhaufen aus geborstenem Beton. »Da.«

Mama hielt die Hände vors Gesicht und öffnete den Mund, sagte aber nichts. Sie stand einfach nur da in ihren dreckigen weißen Socken und blickte hinaus auf das Chaos, und irgendwie war ihr Schweigen ebenso ohrenbetäubend wie das Zerbrechen der Terrasse.

»Es w… war nicht meine Schuld, Mama«, stammelte ich.

»Ich glaube dir«, sagte sie und drehte sich um. »Wo warst du, als es passiert ist?«

»Draußen bei der alten Weide.«

Sie legte die Stirn in Falten. »Du kennst die Regel, Melissa. Komm diesem Baum nicht zu nahe. Es ist zu gefährlich.«

»Aber ich hatte einen Grund.«

Ich erzählte ihr von Herrn Kleinlichs Brief und dem Zweig, um den er sich gewickelt hatte. Aber sie war offenbar nicht sonderlich an dem Brief oder dem Wettbewerb interessiert. Ganz ehrlich: Da hätte ich auch gleich mit einer Wand reden können. Doch ich wusste, dass sie genauso aufgeregt sein würde wie ich, sobald sie begriff, was der Wettbewerb bedeutete.

Wir gingen zurück in die Küche. Mama setzte sich mit einem tiefen Seufzer an den Tisch und nahm ihre Brille ab.

Nachdem sie sich eine Zeit lang die Augen gerieben hatte, griff sie nach ihrem Handy. »Die Lokalnachrichten berichten nichts über ein Erdbeben.« Ihre abgekauten Fingernägel flogen über den Bildschirm. »Absenkung«, verkündete sie schließlich.

»Hä?«

»Wenn die Erde anfängt abzusinken, kann das Erschütterungen zur Folge haben. Beton aufbrechen. Und so was.«

Sie stand auf und ging rüber zum Wasserkocher. »Das muss der Baum gewesen sein – er ist so krank. Bestimmt sterben gerade alle seine grässlichen kleinen Wurzeln ab, und darum ist die Erde drum herum eingefallen. Versprich mir, dass du dich ihm nie wieder näherst.«

Während das Wasser kochte, schaute sie aus dem Fenster und spielte mit den kleinen Silberkreolen an ihren Ohren. »Dieser verflixte Baum«, sagte sie mit einem Seufzer. »Wir müssen seinen Anblick nicht nur für den Rest unseres Lebens ertragen, es wird mich auch noch ein Schweinegeld kosten …«

»Warum müssen wir seinen Anblick für den Rest unseres Lebens ertragen?« Mir kam eine Idee. Ich hielt mich für sehr schlau, weil ich vor Mama daran gedacht hatte. »Warum kannst du ihn nicht einfach fällen lassen?«

Sie goss siedend heißes Wasser in ihre Tasse und kippte Milch dazu. »Bevor ich das Haus kaufen durfte, musste ich zustimmen, diesen Baum nicht zu entfernen oder jemals auf irgendeine Weise zu schädigen. Die Anwälte haben ganz schön darauf gepocht. Das musste ich ihnen sogar schriftlich geben und so.«

Sie knabberte an einem Keks. »Um ehrlich zu sein, war ich da nicht besonders kritisch. Du warst noch ein ganz kleines Baby, dein Papa hatte sich gerade aus dem Staub gemacht, und ich wollte einfach nur ein Zuhause für uns beide.«

Sie trank einen Schluck von ihrem Tee und sah zu den Wolken hinauf. »Es kam mir wie der perfekte Ort vor, um ein Baby großzuziehen. Breite Gehsteige für Kinderwagen. Es wurden ständig neue Häuser gebaut. Ich hätte versprochen, mir die Ohren leuchtend lila anzumalen und als Banane verkleidet die königliche Hymne zu singen, wenn sie mir dafür das Haus gegeben hätten. Also habe ich den Papierkram unterschrieben. Das war so dumm von mir«, sagte sie mit einem hohlen Lachen. »Aber damals sah der Baum noch nicht so schlimm aus. Sein Zustand hat sich über die Jahre auf jeden Fall verschlechtert.« Sie warf ihm einen letzten angewiderten Blick zu und setzte sich zu mir. Ihre verschmierte Wimperntusche ließ die Ringe unter ihren Augen noch dunkler erscheinen.

Die Rohre ächzten. Mein Magen zog sich zusammen. Es war schon wieder passiert – das traurige Gefühl im Haus war in Mama gekrochen.

Aber sie zwang sich zu einem fröhlichen Lächeln und griff nach meiner Hand. »Keine Sorge. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit für einen richtigen Frühjahrsputz. Wir verlegen ein paar neue Betonplatten und …« Sie schnupperte mit einer fachmännischen Neigung der Nase in der Luft. »Ausschusspizza Spezial mit nicht identifizierbarem Belag?«

»Jep.«

»Lust auf selbst gemachte Limonade zum Runterspülen?«

»Ja, bitte.«

Mama stöberte summend im Kühlschrank herum, während ich meine Pizza aus dem Ofen nahm. Als ich den Tisch freiräumte, fielen mir die Sensationellen Samen ins Auge. Sie lagen immer noch dort, wo ich sie hingelegt hatte, neben dem Salz- und Pfefferstreuer. Vielleicht wusste Mama ja, was sie waren.

»Schau mal«, sagte ich und hielt ihr das Päckchen hin, aber der Rest des Satzes erstarb auf meinen Lippen, als hätte ich meine Stimme verloren. Ich versuchte es noch einmal. »Ha … Mmm, ich hab …«

Meine Lippen wurden zu Gummi und erschlafften. Richtige Worte auszusprechen war unmöglich.

Während ich dasaß und meine Lippen wie Luftschlangen herumwuselten und nur ächzende Geräusche ausstießen, streckte Mama den Kopf um die Kühlschranktür. »Alles in Ordnung?«

Mit übermenschlicher Kraftanstrengung gelang es mir, die Lippen zu schließen. Das hatte zu meinem Entsetzen jedoch zur Folge, dass sie zusammenklebten. »Mmmm« war alles, was ich rausbekam. »Mmmm« gab ich noch einmal verzweifelt von mir.

»Oh, du freust dich auf deine Pizza«, sagte sie und ging zur Spüle hinüber.

Ich versuchte, sie zurückzurufen. »Mmmm! Mmmm!«

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)