Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Kern

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

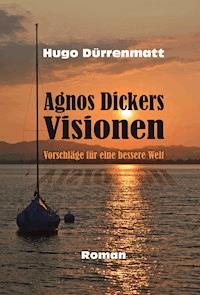

Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube für religiöse Zweifler und Noch-Gläubige. Die Devise des Autors: Denken statt Glauben! Was die Welt braucht, ist eine Religion des Unglaubens, des Denkens und der Hoffnung! Die Glaubensreligionen spalten nicht nur unzählige Familien, sie spalten die menschliche Gemeinschaft generell, sie spalten die ganze Welt, hetzen alle gegen alle auf. Sie sind die Unfriedenstifter ersten Ranges. Ohne sie zu überwinden, wird ein Weltfriede nie möglich sein. Ohne Gotteswahn hätten wir eine bessere Welt! Der Schweizer Autor Hugo Dürrenmatt versteht es meisterhaft, seine Gedankenwelt gekonnt in eine Erzählung einzubinden, die spannender und aufschlussreicher nicht sein könnte. Hunderte Seiten lang plädiert er für eine besseren Welt, tritt dabei in einige Fettnäpfchen und lässt den Leser in seine wunderbaren Visionen eintauchen…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1392

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hugo Dürrenmatt

Agnos Dickers Visionen

Vorschläge für eine bessere Welt

Roman

Bibliografische Informationen der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Dateien sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Impressum:

© by Verlag Kern, Bayreuth

© Inhaltliche Rechte beim Autor

Autor: Hugo Dürrenmatt

Titelfoto: Willy Burri

Umschlagdesign/Satz: Brigitte Winkler, www.winkler-layout.de

1. Auflage/2014

Lektorat: Manfred Enderle und HD

Sprache: deutsch

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014

ISBN: 9783957160-195

ISBN E-Book: 9783957160775

www.verlag-kern.de

Mein Dank gilt zuerst meiner lieben Partnerin Heidi Dürrenmatt-Niederhauser. Sie hat mich bald sechs Jahrzehnte ertragen und mir den Freiraum geboten, dieses Buch zu schreiben. Mein Dank geht an meine liebe Tochter Cornelia Dürrenmatt-Smyth in Australien, die den Titel als Erste gelesen und mir eine Kritik sandte, die allein mir viel Arbeit wert war. Und mein Dank gilt meinem lieben Freund Willy Burri, der mir bei der technischen Umsetzung eine wertvolle Hilfe war.

Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube für religiöse Zweifler und Noch-Gläubige.

Die Devise des Autors: Denken statt Glauben! Was die Welt braucht, ist eine Religion des Unglaubens, des Denkens und der Hoffnung!

Die Glaubensreligionen spalten nicht nur unzählige Familien, sie spalten die menschliche Gemeinschaft generell, sie spalten die ganze Welt, hetzen alle gegen alle auf. Sie sind Unfriedenstifter ersten Ranges. Ohne sie zu überwinden wird ein Weltfriede nie möglich sein. Ohne Gotteswahn hätten wir eine bessere Welt!

Der Schweizer Autor Hugo Dürrenmatt versteht es meisterhaft, seine Gedankenwelt gekonnt in eine Erzählung einzubinden, die spannender und aufschlussreicher nicht sein könnte. Hunderte Seiten lang plädiert er für eine bessere Welt, tritt dabei in einige Fettnäpfchen und lässt den Leser in seine wunderbaren Visionen eintauchen.

Mehr über den Autor finden Sie unterwww.autorenprofile.de und www.hugo-duerrenmatt.ch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Dank

Über das Buch

Vorwörter

Emmental

Das Dorf

Der Stier

Hildegard

Das Unheimliche

In der Sonntagsschule

Der schlimme Bengel

Die Bekehrung

Der Ford war schuld

Erste zarte Zweifel

Die Velo Fahrten

Täubchen und Schräubchen

Stadt und Stätte

Vom Soldaten zum sanften Rebell

Jesus meine Freude, oder...

…Kampf den Drachen

Die Zerrissenheit

Die ungetreue Priesterseele

Bekanntschaften

Ewald

Ankündigung einer ersten Depressionsphase

Welch ein Traum, diese Welt

Die Liebliche

Der alte Mann

Die Löcher in den Büchern

Das Todesurteil

In diesen heil’gen Hallen

Die Eintagesehe

Post von der Expo

Ottis Zurück zum Alltag

Das Zölibat

Auf der Einwohnerkontrolle

Gestörte Ethik

Erster Aufsatz an Ruckstuhl

Die Schlange

Als Gottvater starb

Zweiter Aufsatz an Ruckstuhl

Der Rummel

Dritter Aufsatz an Ruckstuhl

Vierter Aufsatz an Ruckstuhl

Fünfter Aufsatz

Urvertrauen ins Universum

Es war das Jahr 1968

Ferne Heimat

An Vaters Brust

Wie stellst du dir den Himmel vor?

Die Getränkehändlerin, mystische Versöhnung

Ein Opfer christlicher Bomben

Abschied von der Mutter

Die Rubens Gestalten vom Bus

Der Fehler seines Lebens

Aletschgletscher

Die Seilschaften

Simmenfluh

Ich will einen Prozess

Zwanzig Jahre später.

Ein Termin

Das Geständnis.

Die Veränderung

Staatsanwalt Saner hat das Wort:

Alles Bluff

Auf dem Eis

Der Aktenkoffer

Der Auftragskiller

Die Verhaftung

Amanda

Des Agnos’ neue Beschäftigung

Schlossberg

Amanda versus Krishnamurti

Eine Prise Salz in die Gemüsesuppe

Wie frei wäre die Entscheidung?

Aus Opfer wird Hingabe

Was soll man dazu sagen, ist Gott für sie, ist alles erlaubt.

Die satanische Erlösung

Die Chronik des rebellischen Rabbiners

Schön ist sie die Frau, intelligent auch und sparsam

Die Sprengstoffgürtel

Denken, glauben, hoffen

Der Baum der Erkenntnis

Der ultimative Kampf um das Göttliche

Die Konstantinische Schenkung

Die Mystik der Berge

Der Pfarrer auf dem Schlossberg

Der selbst entwickelte Soll-Geist

Brauchen Königskinder Gnade?

Der letzte Betrug ärger als der erste

Der Opfergeist verschwinde

Unbekannte Körper

Sarah

Gantenbein geht nach Deutschland

Die EU ist nicht das Europa der Vater- und Mutterländer

Der Föderalismus

Gantenbein zurück von Hamburg

Der Schmetterling

Seelenfrieden woher, wo schon die Schöpfung...

Dreifaltige Lüge muss weg

Die getrübte Heilsmelodie

Der Jude bin ich

Das Kapital Übergott über Gott beschneiden?

Die Allversöhnung

Der Tanz über die kapitalen Seelenabgründe

Schöne Aussichten, sind das schöne Aussichten?

Theodizee

Das positive kollektive Bewusstsein

Sie sind respektlos gegen meinen Herrn und Meister

Der Guillotine-Traum wird konkreter

Der Besuch auf dem Schlossberg

Um 10 Uhr Entlassung

Der mühsame Weg zurück

Auf die Tat kommt es an, nicht auf den Glauben

Die Richterin

Ziel Bärenplatz

Die amerikanischen Lehrerinnen

Es war noch Licht in seinem Zimmer

Emil Coué, ein französischer Apotheker als Erlöser

Der Eremit und die heiligen Bücher

Tinnitus

Religionen machen Gläubige zu Schuldnern, sich zu Gläubigern

Die Befreiung findet im Denken statt.

Die Ferkelzeugung

Überbevölkerung entsteht aus Zucht und ist deshalb züchtig.

Taufe, die Ausgrenzung in Familie und Gesellschaft

Partnerschaften

Illmanns Tochter

Mückenstiche

Die schwarzen Löcher und die anderen Wunder

Des Agnos Rückblick

Der Rückflug

Das föderalistische Dreistufenjudentum in Palästina

Obama, Merkel, Putin, Constantin Wecker

Deine Treue war groß

Nachträge

Zur katholischen Kirche

Vorwörter

Visionen, Utopien, Verirrungen? Alles ist möglich, die objektive Wahrheit kennen wir alle nicht.

Wir nennen eine Erzählung, hieße sie Träumerei, im Wissen, dass es sich nicht, oder nur selten, um einen Dokumentationsbericht handelt, sondern eben, um eine Geschichte, Dichtung, Erfindung zum Teil, also Roman. Das Buch „Agnos Dickers Visionen“ ist somit richtig etikettiert, auch wenn nicht alles wahr wäre. Das was er aussagen will, kann trotzdem tiefe Wahrheit enthalten, auch wenn sie nicht als solche angesprochen würde. Aber, wie oben gesagt, der Autor kennt die objektive Wahrheit nicht, so wird vieles seiner subjektiven Wahrheit, wie er das Leben erfahren hat, entsprießen.

Es gibt Bücher, man nennt sie heilige Schriften, etwa die Bibel, auch sie ist nicht Dokumentationsbericht, sie enthält auch Erzählungen, nebst schönster Weltliteratur handfeste Unwahrheiten und, es gibt nicht wenige Menschen, die nennen sie das Wort Gottes. Ganz besonders diese Menschen möchte „Agnos Dickers Visionen“ ansprechen, sie fragen, ob an ihrem Gottesbild allenfalls Retouchen möglich wären, oder ob sie an der hintergründigen Teufelei, die die Erlösungstheorie leider auch beinhaltet, auch um den Preis des Unfriedens auf der Welt festhalten wollen. Diese Menschen möchte dieses Buch ansprechen. Aber auch jene, die von dieser kurzen Einleitung nicht schockiert sind, kann der Titel Gedankenanregungen bringen.

Seit Galileo Galilei wissen wir, dass sich die Erde um die Sonne dreht und auch noch um die eigene Achse.

Wenn wir wollen, dass sich auf der Erde selber auch endlich etwas bewegt, dann dürfen wir die Religionen nicht mehr den Gläubigen allein überlassen, dann müssen wir für die Ungläubigen, Denkenden, Hoffenden die Religion des Unglaubens, des Denkens und der Hoffnung manifestieren, stipulieren, einfordern und umsetzen. Denn die Religionen des Glaubens sind nicht nur ignorant, sie sind auch gefährlich, wo ihre Gottesbilder selber gewalttätig sind und nebst dem jüdischen Drama einen Vietnamkrieg, Todesurteile, Steinigungen, Flüge mit Kursflugzeugen in Hochhäuser usw. verantworten.

Dieses Buch widme ich auch all jenen Menschen, die durch irgendein Glaubensbekenntnis in seelische Bedrängnis und Ausweglosigkeit geraten sind. Ihnen möchte ich Mut machen, nur auf die eigene innere Stimme zu hören und sich von keiner Angstmacherei, woher sie auch kommen möge, beeinflussen und beeindrucken zu lassen. Eingedenk der vielen geschützten Glaubensbekenntnisse ist es mir ein Anliegen, auch für das Nichtglaubensbekenntnis den gleichen Schutz zu fordern.

Außerdem widme ich es jenen Männern, die nicht das Glück hatten, die wunderbarste Lebenspartnerin zur Seite zu haben, die sie in Zeiten großer Jugendwildheit vor dem Absturz in den Rachen des rächenden Weibes bewahrt hätte.

Zur Frage des Göttlichen gelang es Chris– mühsam zwar– und leider sehr spät, sich vom fundamentalistischen Gottesbild abzunabeln und zu Agnos zu mutieren.

Der zu Agnos mutierte Chris wird später bekennen:

„Es gibt kein Göttliches außer jenes, das wir allenfalls selber sind.“

Das war denn auch seine Vorstellung davon, was wir allenfalls in jener anderen Welt antreffen könnten, die Geistwesen hier Gelebter, ob mit oder ohne der übrigen Tierwelt; gerne mit. Denn letztlich sollte uns die ganze „Schöpferproblematik“ erklärt werden, und sollten auch die Leiden der gesamten Tierwelt einem Ausgleich zugeführt werden, vielleicht auch das Leiden der Tiere sich uns „höheren Rindviehchern“ nicht erklären zu können. Wo es immerhin andere Affenarten gibt, die bei einem Memory-Spiel eine weit höhere fotografische Erfassungsleistung nachweisen als genialste Menschenhirne. Was soll da unsere Überheblichkeit? Ich war gewiss keine Windfahne, die sich nach dem jeweiligen Wind richtete, aber da mein Denken nie statisch sondern dynamisch war und hoffentlich bis zuletzt bleibt, ist es durchaus möglich, dass ich nicht jedes Wort für die Ewigkeit gleich festschreiben würde. Ich will bis zuletzt lernfähig bleiben. Und, wir sind nicht alle gleich, wie das der Eremit meinte.

Ich wäre schon glücklich, wenn sich die Menschen in überaus wichtigen Fragen einig werden könnten. Aber schon hier beginnen die Probleme, nicht alle Fragen sind allen gleich wichtig.

Die Menschen werden– hoffentlich– zunehmend miteinander reden, das ja, wie es jemand so schön sagte, wie Beten sei. Bei meiner Kommunikationsfreudigkeit bin ich halt auch in das eine oder andere Fettnäpfchen getreten, wer schweigt und ignoriert, tritt daneben.

Und es könnte durchaus sein, dass ich auch im Roman, der eigentlich ein Kriminalroman ist, in Fettnäpfchen trete. Aber es soll ja Leute geben, die sich insbesondere daran freuen, wenn es andere für sie tun. Mögen alle etwas finden, an dem sie sich freuen können.

Hugo Dürrenmatt

Emmental

Das Dorf

Die Transformation des tragischen Helden, für den sich Agnos später hielt, war so grundlegend, dass er eines Tages nicht mehr Chris, wie er zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in einer christlich-fundamentalen Sekte eingesegnet wurde, heißen mochte. Zu erwähnen ist, dass Einsegnen so etwas Ähnliches, wenn nicht gar gleichwertig Unnötiges, wie Taufen ist. Es ist die Aufnahme in eine Gemeinschaft, in der man sich ja beim ersten Schrei auch ohne Taufe ungefragt bereits befindet. Beides sind stellvertretende, teils vertraglich bindende Handlungen an Dritten, unmündigen Kindern. Um das Tragische am Helden zu begreifen, was ihn vom Glauben zum Denken trieb, darf man nicht darauf verzichten, seine spätere Ideologie vorwegnehmend zu erwähnen, zumindest anzudeuten.

Ins Dorf seiner Kindheit war ein junger Lehrer berufen worden, zu dem in die Schule zu gehen dem Knaben nicht vergönnt war. Dass der spätere Agnos zu eben diesem Lehrer trotzdem eine ganz besondere Beziehung hatte, war im Geigenspiel zu suchen. Das gedieh dann leider nicht sehr weit, wodurch sich die beiden aus den Augen verloren. Dass sie Jahrzehnte später wieder zusammenfanden, war einer besonderen Sache zuzuschreiben. Dabei erinnerte sich Sebastian seines ehemaligen Schülers, von dem er hoffte, er könnte ihm hierin behilflich sein. Sebastian hat Agnos ausfindig gemacht und ihn angerufen.

Der Lehrer war mehr der Muse zugeneigt als den exakten Wissenschaften, obwohl er die Muse eben auch akribisch exakt und vielseitig betrieb. Er spezialisierte sich später zum Musikpädagogen. Das war wohl seine größte Begabung, zumal er eine natürliche Begeisterungsfähigkeit besaß. Er unterrichtete Schüler fast jeder Altersstufe, leitete den Dorfchor, und er spielte Violine und Klavier. Die einzige Begabung, wo er sich leicht überschätzte, war das Singen. Ab und zu wagte er allzu hohe Tonlagen, sodass seine Stimme dann etwas gestresst tönte und die Weichheit im Klang verlor. Der Intensität und Eindrücklichkeit seines Vortrags tat das keinen Abbruch. Beethovens Adelaide passte in der Tonlage. Das Liebeslied hatte in der Seele von Chris bleibende Eindrücke hinterlassen. Er durfte, wie gesagt, im letzten Schuljahr völlig unerwartet zu diesem Lehrer in die Violinstunde. Wir wollen hier nicht darauf eingehen, warum Chris zwar talentiert war, das wäre vielleicht auch schwer herauszufinden. Auch der Umstand, dass er charakterlich relativ schwach war, sei hier noch unerklärt. Nur so viel, er hielt vom Aufgabenmachen nicht allzu viel, auch nicht für die Geigenstunde. Seine Übungen waren in wenigen Minuten vorgetragen, Fortschritte mäßig, wie gesagt, rein talentbedingt, nicht weil er fleißig gewesen wäre. Aber das reichte nicht aus, um ein guter Schüler zu sein, und für einen guten Pädagogen, was der Lehrer zweifellos war, doch eher eine Zumutung. Nur, hier wusste dieser sich insofern zu helfen, als er dem psychisch-geistig verwahrlosten Buben mit beschädigtem Selbstbewusstsein, was man ihm allerdings nicht anmerkte, nun schöne Musik vortrug. Er spielte ihm nicht eine Schallplatte ab, sondern sang ihm die Adelaide, sich selber am Klavier begleitend. Der auch christlich und dennoch ganz anders geprägte Herr Sebastian X, wir nennen ihn Sebastian, war ein musikalisches Ausnahmetalent. Es grüßten ihn alle ehrfurchtsvoll mit „guten Tag Herr X.“ Insbesondere im Dirigieren vermochte er bei den Proben und Aufführungen diverser Kantaten die Sänger zu Höchstleistungen anzuspornen.

Warum er sich später auch noch der Politik zuwandte, konnte Agnos leider nicht mehr erfahren. Er wusste nur, dass sich Sebastian in der Politik engagierte. Und die Politik war nun die eigentliche Ursache, dass sich ihre Wege nach Jahrzehnten noch einmal kreuzten. Kreuze, wohin das Auge reicht. Hunderttausende weiße Kreuze im blutroten Fahnentuch, Millionen schwarze Kreuze auf anderen Flaggen, die etwa in „Arbeit macht frei“ vorkamen. Jetzt da und dort, wo nicht entsorgt, noch auf Estrichen versteckt.

Sebastian X. war Mitglied einer schweizerischen Rechtsaußenpartei. Agnos hat sich nie im Leben dort angeschlossen. Er war erstaunt, dass ein vergeistigter Mensch wie Sebastian, der an das Gute in der Musik glaubte wie ein Fundamentalist an die Erlösungstheorie, sich ausgerechnet nach radikal rechts orientierte. Das war Agnos in Kenntnis des wunderbaren Charakters von Sebastian sehr suspekt, irgendwie nicht passend zu seinen persönlichen Erfahrungen mit ihm. Aber wir sind alle Veränderungen unterworfen. Manche brauchen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, andere wiederum verändern sich permanent nach der Windrichtung. Und noch andere verändern sich irgendwo vor Damaskus, wie vom Blitzschlag getroffen, obwohl zuvor vom Verfolgungsmachtrausch voll besoffen.

Sebastians Engagement war so groß, dass er in der Partei sogar zum Präsidenten einer Landsektion gewählt wurde.

Das Amt hatte er wieder abgegeben, aber Kontakte hatte er zur Partei immer noch. Diese waren noch so eng, dass er das Bedürfnis hatte, vor der Sektion der Jungpartei einen Vortrag über Hitler zu halten. Es interessierte ihn persönlich, wie es möglich war, dass ein so roher Mensch aus dem niederen Volk ein deutsches Kulturvolk verführen konnte, auf das er so große Stücke hielt. Deshalb recherchierte er. An sich empfand er, was über Jahre vorgefallen war, als Beleidigung für jeden geistig sensiblen Menschen, zumal er für eben dieses Kulturvolk die höchstmöglichen Gefühle hegte. Goethe, Nietzsche, Wagner, Bach usw., ihre Werke, die sie prägende und durch sie geprägte Kultur, wurden durch den Schreihals beleidigt. Und dennoch schien da trotz allem Leid, das dieser Barbar verursacht hat, auch in Kenntnis dessen, was er bewirkt hat, eine gewisse Bewunderung, zumindest Faszination für seine rhetorische Begabung mitzuschwingen. Der Führer faszinierte in seiner abgrundtiefen Bosheit dank seiner Redekunst, sodass man die Bosheit der Inhalte quasi überbrüllt, betäubt nicht wahrnahm, davon aber unbemerkt und immer mehr aufgegeilt wurde.

Sebastian wollte den jungen Mitgliedern, die für Hitler erneut gewisse Sympathien aufbrachten, in seinem Vortrag nicht die Gräueltaten auflisten. Das schien eh manche nicht sonderlich abzuschrecken, sondern eben der Frage nachgehen, wie war das möglich. Seine Zuhörer nun nicht mit der Geilheit der Bosheit konfrontieren, sondern dem Aufarbeiten geschichtlicher Sachverhalte, ihrer Ursachen und ihrer Folgen.

Die Jungspunte der Partei standen dem längst toten Führer nicht mit negativen Gefühlen gegenüber. So konnte Sebastian leicht missverstanden werden. Er selber glaubte an das Gute im Menschen und hielt Gewalt für Problemlösungen für unbrauchbar, auch für verwerflich. Dass auch in seinen Kantaten Gewaltpotenzial steckt, so beispielsweise in Bachs Weihnachtsoratorium, schien er zu unterdrücken. Oder im Alten Testament, etwa im Buch Josua, wo der liebe Gott immer auf der Seite der Sieger, also jener die töteten, stand. „Die physische Gewalt“, hat Sebastian präzisiert– „Dort hört für mich die Faszination auf.“ Aber jenem gelang es, dieses Kulturvolk zu verführen, was für seine rhetorischen Fähigkeiten spricht, auch wenn letztlich dabei das Böse herausschaute. Sebastian forschte, um dem Phänomen Hitler näherzukommen, ihm aus seiner Entwicklungsgeschichte irgendwie gerecht zu werden. Vielleicht auch Entlastendes zu finden, wo viele andere das Bedürfnis haben, diesem Phänomen im besten Falle zu entfliehen, vor ihm die Augen zu verschließen. Schlimmer, das Bestialische gar nicht mehr zu sehen, zum Teil gar nicht mehr wahrhaben wollen, um es gerade selber immer wieder zu fordern: Todesstrafe, hart durchgreifen, prügeln und all die Gewaltanwendungen, die Gewalttätige für andere fordern. Aber doch nicht etwa reziprok das verführte Volk zum Verführer zu machen, weil das doch so abgrundtief falsch wäre. Aber war da nicht eine legale, demokratische Wahl, die ihn an die Macht brachte? Könnte man da behaupten, Demokratie sei immer heilig und Diktatur immer des Teufels, wenn Bürgermehrheiten Diktatoren wählen?

Agnos, alias Chris, wurde nun genau mit dieser Sache konfrontiert, genauer, mit diesem Vortrag. Es scheint, Sebastian habe sich seiner eines Tages erinnert, als ihm seine Ehefrau seinen Vortrag aus nachvollziehbaren Gründen nicht in die Maschine tippen wollte. Sebastian konnte manches, das Maschinenschreiben war ihm zu beamtenhaft, dieses Handwerk war nicht dem Musikus, sondern gemeinerem Volk vorbehalten, nicht dem auserwählten Begabten, Begnadeten. So hatte er seinen doch recht langen Vortrag in zügig starker Handschrift geschrieben, einer Schrift, die unter einer Studierlampe gut zu lesen war, nicht aber sonderlich leicht bei einem Vortrag. Und eben hier erinnerte er sich an jenen Chris, der, wie er wusste, eine kaufmännische Lehre absolviert hatte und folglich des Blindschreibens mächtig war.

Agnos hatte eingewilligt, das Manuskript abzuschreiben, und er schlug Sebastian vor, dass er es ihm vorlese, das sei gewiss viel einfacher und schneller, als wenn er seine Hieroglyphen mühsam entziffern müsse. So saß er denn kerzengerade vor der Maschine und bretterte den von Sebastian fortlaufend vorgelesenen Text hinein.

Agnos schaffte es leicht, dem Lesenden schreibend zu folgen. Um die Sache ein wenig aufzulockern, ein wenig zu entspannen, machte er ab und zu Bemerkungen zum Text, wenn er ihn gut fand, aber lieber noch, wenn er ihn nicht so toll fand. Wenn Text und Ton zunehmend hin zu Bewunderung, statt Empörung, tendierten, was etwa Fotos von knochendürren Leichenhaufen auslösen, hatte Agnos Einwände. Das führte denn in echt spannende Gespräche.

Sebastian verehrte das deutsche Volk, hielt es für das höchste Kulturvolk überhaupt. Dabei kam ihm Hitler unangenehm in die Quere, obwohl eben auch er irgendwo eine Autorität war, rhetorisch hochbegabt jedenfalls, die Manipulation der Massenpsychose bis ins Detail beherrschend. Dass ihm der Versailler Vertrag, die wirtschaftlichen Umstände, die Krise, die Geldentwertung zuspielten, sei nicht verschwiegen. All das half ihm, seinen Rassenwahn ins Volk zu übertragen. Es macht die Verbrechen nicht entschuldbarer.

Agnos kam dem eigenen Standpunkt in den Gesprächen immer näher. Es kam ihm echt gelegen, als Sebastian zu ihm sagte: „Deine Einwände und Betrachtungen sind interessant, aber wir kommen mit dem Vortrag nicht voran. Ich will deine Gedanken prüfen, schreibe mir dein zentrales Anliegen gelegentlich auf, dann will ich dazu Stellung nehmen.“ Chris hatte damals längst zu Agnos mutiert, wir werden dem Zeitraum der Anpassung des Namens später begegnen.

Agnos war ein Schreiberling, so tragisch war sein Held sein nicht, dass er sich für einen Dichter gehalten hätte. Aber er schrieb viel, seine Gedanken aufzuschreiben war ihm später nicht nur Freizeitbeschäftigung, mehr noch Therapie.

Hier nur jene Zeile aus seinen an Sebastian geschriebenen Sätzen, die seinem Freund am besten gefiel: „Die Religion des Denkens soll mit der Religion der Hoffnung identisch sein.“ Diese Formulierung hat Sebastian sehr gefallen. Er hat den Satz unterstrichen und beim nächsten Treffen unter anderem mit der Bemerkung zurückgegeben: „Wichtig und richtig!“ Es war eine interessante Entwicklung zwischen den beiden fühlbar. Agnos hatte nicht mehr den schlummernden Verdacht, Sebastian könnte bräunlich angesäuselt sein. Aber auch Sebastian erkannte, dass Agnos, der ehemalige Knabe Chris vom Dorf, kein linker Prolet geworden war, der meinte, wenn man alles verstaatliche, gehöre dann alles allen. Dass dann bei dieser Übung zuletzt außer den Ruinen niemandem etwas gehörte, wusste Agnos. Obwohl Agnos die sozialverträgliche kapitalistische Philosophie von einem älteren Mann aus dem Berner Oberland bestens kannte und vertrat, hat man ihm wegen seiner Aktivitäten, die er nach der Pensionierung aufgenommen hat, vorgeworfen, Kommunist zu sein. Dabei war er davon so weit entfernt, wie vom Ultra liberalen Ausbeuterkapital. Seine simple Vorstellung war die, dass es, wenn wir denn schon zwei gescheiterte extreme Systeme, Ka für Kapitalismus und Ko für Kommunismus, KaKo kennen, an sich ein System der Mitte geben müsste, das sich auf weite Sicht besser als die extremen bewähren könnte. Soviel als Hinweis zur politischen Befindlichkeit von Agnos. Aber so weit sind wir noch lange nicht, wir wollen die Geschichte nicht vom Ende her erzählen. Am Anfang war noch das niedliche „Hündchen“ namens Chris, das sich zu unterwerfen hatte, wenn nicht willig, dann winselnd, ob der Dressur. Der Hund, der Saubub wurde er später genannt, schon halbbewusst des Vergehens, das er beging. Sagen wir es so, erst Agnos begriff später wirklich, wo der Saubub Chris seinen Anfang nahm, an sich eigentlich mit der Kriminalgeschichte des Christentums verglichen noch recht moderat. Aber das Kollektiv hat immer recht, jedenfalls sagt es, was Sache ist.

Der Stier

Das Haus mit dem großen Bogen war einmal ein Bauernhaus. Es musste einem wohlhabenden Bauer gehört haben, obwohl es eigentlich unten am Bach im Schachen gebaut war, wo sonst eher die ärmeren Leute wohnten. Die reichen Bauern bauten ihre stattlichen Bauernhäuser, meistens mit Kreuzfirsten und großen Frontbogen und Laube, wenn möglich an beherrschender Aussichtslage über Dorf und Tal.

Zwei Bäche durchflossen gurgelnd das Dorf. Beide entsprangen im weiträumigen Gemeindegebiet des schönen Emmentalerdorfes. Seine heimeligen Häuser lehnten sich vereinzelt an die grünen Hügel mit ihren meist kugeligen Lindenbäumen.

„Kein schöner Land in dieser Zeit... wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit.“ Wenige Meter unterhalb der Dorfstraße, wo sich die beiden Bäche vereinen, stand das Haus vom Metzger Wetzer.

Es war nicht die einzige Metzgerei im doch recht kleinen Dorf. Aber Schweine gab es genug, alte Kühe, junge und alte Kälber. Ab und zu ein stattlicher Stier, Tiere, die nach getaner Arbeit dort ihrem Endzweck entgegen bluteten. Wetzers waren nette Leute. Chris betrat die Metzgerei immer mit Respekt, immerhin hatte er einmal von der Brücke über dem Bach zugeschaut, wie dort ein schwerer Muni zur Strecke gebracht wurde. Die Bauern banden dem riesigen Stier Stricke um die Beine, vorerst noch locker, legten gemeine, kleine Schlaufen, durch die wiederum das Seil gezogen wurde. Das starke Tier ließ sich alles ohne Gegenwehr gefallen, wie leicht hätte er der Mannen Knochen allesamt zertrümmern können. Die Bauern legten flache Blechwannen neben den Bullen. Plötzlich kam Metzger Wetzer mit einem eisernen Ding in der Hand, Bolzen genannt, setzte dies dem Muni auf die Stirne. Ein dumpfer Knall, und der große Bulle stürzte, wie von höherer Gewalt getroffen von den muskulösen Beinen. Sofort zogen die Bauern die vorbereiteten Seile um seine Beine mit aller Kraft zusammen, verknüpften diese nach allen Seiten. Wetzer hatte inzwischen das Schießeisen weggelegt und kam schnell mit einem langen, spitzigen Rundeisen, mit dem er dem Muni kraftvoll in die Brust, also ins Herz stach.

Wie bei einem Springbrunnen spritzte das Blut heraus. Es quoll schubweise in die bereitgestellten Wannen, die die Gehilfen des Metzgers ganz schnell untergeschoben hatten, um das vormalige Lebenselixier des Tieres für Blutwürste aufzufangen. Von Nervensträngen gereizt, zuckte der auf blutverschmierten Boden liegende Stier noch viele Sekunden in den Seilen. Kaum zu glauben, dass diese gebändigte Kraft wirklich tot war. Grausam, der blutverschmierte Stier, ebenso verschmiert der Betonboden, auf dem die vormals geballte Kraft nach schier endlos scheinenden Sekunden endlich ruhig lag. Beide wurden mit dem Wasserschlauch abgespritzt. Es floss viel Blut den Bach hinunter, das die flachen Wannen nicht aufzufangen vermochten. Der Bach verfärbte sich für längere Zeit rot. Das Rot verflüchtigte sich je weiter weg vom Tatort, bis es spätestens nach der Einmündung in die Aare nicht mehr wahrnehmbar war. Das stellte sich Chris jedenfalls etwa so vor, überprüfen konnte er es ja nicht, denn diese Einmündung war viele Kilometer vom Dorf entfernt.

Wetzers waren gute Leute, sie gingen sonntags in die Kirche, selten zwar, weil es zum guten Ton gehörte. Sie waren anerkannt im Dorf. Der Metzger gehörte neben dem Lehrer und dem Pfarrer zu den Geachtetsten, meist im Gemeinderat Vertretenen, und sicher war er von allen der Reichste unter den Bürgern. Allein das forderte Respekt.

Eigentlich war es ziemlich sonderbar, dass der kleine Chris in Wetzers Metzgerei zum Einkauf geschickt wurde. Man hatte zu Wetzers trotz allem Respekt ein etwas diffuses Verhältnis. Fleisch am Stück konnte man sich nur selten leisten, aber die Würste waren halt auch gut. Aber man war doch frömmer als die Wetzers.

Vater Dicker hatte keine Schulden. Das war ziemlich das Einzige, was ihn von der Armut abgrenzte. Armer Schlucker im Sinne eines Schluckspechts, wie man Trinker etwa nennt, war er nicht. Er gehörte nicht zu den Männern, die unverständlicherweise das wenige Geld, das sie kurzfristig hatten, auch noch versoffen. Arm war er gleichwohl, wenn auch in Würde. Dazu verhalf ihm seine tüchtige Frau. Sicher nicht die evangelikale Sekte, die für ihn immerhin seine einzige Ablenkung von der Arbeit der Woche war.

Was gab es denn früher in ländlichen Gegenden für ärmere Leute für Ablenkung, wenn man nicht Lehrer, Metzger, Pfarrer oder sonst irgendwie bevorzugt war? Die Sauferei oder die Sektenplage. Beide Plagen machen besoffen, die eine vom Wein, die andere vom „Wort Gottes“, wie sie die Bibel, dieses Sammelwerk unterschiedlichster Texte nannten. Und genau dieses falsche Wort Gottes machte dieses Buch in den Händen von Gottesfanatikern zur eigentlichen Gefahr. Dass es auch schönste Weltliteratur enthält, macht die Gefahr nicht kleiner, sie stärkt sie.

Die Eltern von Chris waren zwar nie aus der Kirche ausgetreten. Sie zahlten brav die Kirchensteuern, aber in die Kirche gingen sie sehr selten, etwa bei Beerdigungen, aber sonst, nein, sonst eigentlich nie. Sie hatten sich der „Bruderschaft der neuen Kreaturen“ angeschlossen. Warum war das naheliegend? Der Wagner, bei dem der gelernte Schreiner Dicker kurz vor dem Zweiten Weltkrieg Arbeit fand, gehörte zur Bruderschaft. Und da Werner Dickers liebe Mutter auch schon frömmer war als die Landeskirche, war es für ihren liebsten Sohn kein besonders großer Schritt gewesen, sich halt jetzt einer noch frömmeren Gruppe anzuschließen. Seine Mutter hätte ihn dafür geliebt, aber sie war schon früh bei einem Unfall gestorben. Deshalb hatte Chris seine Großmutter väterlicherseits nie gekannt und deshalb ihre Liebe nie erfahren.

In der „Bruderschaft der neuen Kreaturen“ bezeichnete man alle nicht Bekehrten und deshalb nicht Wiedergeburtsfähigen als verlorene Weltmenschen. Sie alle hatten keine Heilsgewissheit. Wer die nicht hatte, dem drohte mehr als nur lebenslange Ungemach, dem drohte die ewige Verdammnis. Das nannte man dann frohe Botschaft.

Chris wusste nur zu gut, dass die Wetzers zu diesen verlorenen Weltmenschen gehörten, obwohl sie reich waren. Das Himmelreich könne man sich nicht erkaufen, sagten die Prediger, die von den „verlorenen Weltmenschen“ auch mal verächtlich Eiertätschprediger und Bratwürstlifresser genannt wurden. Das kam daher, weil sie vor der nachmittäglichen Versammlung am Sonntag gerne bei der meist nicht armen Familie des Gemeindeältesten, dem örtlichen Sektenvorsteher, speisten. Dort wurden Eiertätsch oder Bratwürste aufgetischt. Aber der Spott „der Welt“ konnte die Brüder nicht abschrecken, er bestätigte ihren rechten Weg, denn Verachtung gehörte zur richtigen, richtig rechten Jesuchristinachfolge.

Nur, genau diese Nachfolge hatte Chris noch nicht angetreten. So war er denn, als der arme Bub des Schreinergesellen Dicker, genau so auf dem falschen Weg zur Hölle wie die reichen Wetzers. Und natürlich war es sein dringendstes Hoffen, dereinst nicht zu den ewig Verdammten zu gehören, denn immerhin hatte er ja noch keinen Stier erstochen. Wirklich trösten konnte er sich an seiner Unschuld nicht. Später, als seine Erkenntnis wuchs und die Höllenangst denkend überwunden war, war er längst nicht mehr unschuldig. Sich selbst suggerierte Schuld belastete ihn sein ganzes Leben lang, wer einmal Hölle geschnuppert hat, wird den Bräter fast nicht mehr los.

Vater Dicker war gottesfürchtig und deshalb streng, wie es sich für Gottesfürchtige gehört. „Wer seinen Sohn lieb hat, der straft und züchtigt ihn“, waren für ihn nicht leere Worte, er vertraute dem Wort Gottes.

Denn, was war dieser Zeit Leiden, gemessen „an der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden?“ Denn „Wir haben hier keine bleibende Stätte, die zukünftige suchen wir.“ Da können ab und zu ein paar Schläge auf den Hintern, notfalls mit einem Stecken, nur gut tun, wenn das vor der ewigen Verdammnis schützt.

Die Suche nach der bleibenden Stätte, die da ist im Himmel, ist ein beschwerlicher Weg für jene, die die oberflächliche Gläubelei nicht im Blut haben, und die beim besten Willen im Blut Jesu Christi nichts Erlösendes finden können. Die Erde, als das Jammertal geschildert, konnte es ja wirklich nicht sein, diese bleibende Stätte. Der Gläubigen Auftrag in dieser Welt war denn nichts anderes als die Vorbereitung auf die Ewigkeit, auf diese bleibende Stätte hinter den Perlentoren Neu-Jerusalems. Das war das Ziel aller dieser damals noch kleinen Gemeinschaften. Aber ist das nicht auch das Ziel aller Christen? Denn irgendeinmal möchten ja alle himmlisch leben, wenn es denn in diesem Probeleben nicht möglich war, weil alles, was nach Freude und Lustempfinden riecht, Sünde sei.

Auch für Chris gab es nichts Erstrebenswerteres als das Jenseits, von dem er träumte, auf das er mit den erlösten Erwachsenen hinbibberte, allerdings im schlimmen Bewusstsein, den Schlüssel für den Eintritt in die ewige Herrlichkeit noch nicht in seinem Herzen zu wissen, mit andern Worten, noch nicht die unabdingbare Heilsgewissheit zu haben. Kinder können sich nicht des Lebens freuen, das man ihnen als Tränen- und Jammertal schilderte, die Freude erwarte sie dann eben erst im Himmel, wenn sie ihn denn erreichen. Sonst wäre ihr späteres Ableben nicht der Übertritt vom Leben zu neuem Leben, vielmehr von einer Hölle in die andere, und die dann ewig, unumkehrbar.

Irgendwie war es wie bei den Schwarzen Amerikas. Sie konnten ihr diesseitiges, trauriges Leben nur deshalb ertragen, weil ihnen ihre frommen Patrons, die ihnen das diesseitige Leben nicht besonders menschenwürdig gestalteten, den Weg zu einem besseren jenseitigen Leben aufzeigten. Dort werde ihnen dann alle Gerechtigkeit widerfahren, wenn sie hier den patronalen Weg irdischen Gehorsams gehen. Und sie gingen ihn, den schmalen Weg des Gehorsams, der Demut, der Bescheidenheit, der Anspruchslosigkeit, oft noch dankbar, sie gingen ihn lange und manche gehen ihn immer noch.

Chris musste auf den schmalen Weg, ob es ihn da hinzog, war kein Thema, es ist zwingend, wenn man die Ewigkeit im Himmel zubringen will. Jetzt war er noch auf dem breiten Weg zur Hölle.

Warum nannte man ihn trotzdem Chris?

Chris dürfte er eigentlich gar nicht heißen, war er doch durch die Erbsünde belastet, hatte sich noch nicht bekehrt, war folglich noch gar nicht die erforderliche neue Kreatur. Das hieß im Sinne der Bruderschaft kein Christ, sondern eben noch verloren, trotz Einsegnung dieser Ersatztaufe.

Er würde sich früher oder später, besser früher, bekehren, Heilsgewissheit erlangen, himmelreichkompatibel werden. Der dazu notwendige Druck, Angstmacherei, wurde üppig ausgeübt, da durfte ein Kind nicht Nein sagen, es durfte die Bekehrung nicht ablehnen. Nur, die Zeitspanne, bis das Kind Ja sagen kann, bis es den Mut zum Bekennen, bis es in die innere und äussere Lage versetzt wird, sich bekehren zu können, diese Zeitspanne ist das Bedrückende. Das kann Jahre dauern.

Mutter Dicker gebar nach Chris noch eine zweite Tochter, die erste Tochter Barbara war älter als Chris. Chris stand neugierig neben dem Tisch, als das Bébé gewickelt wurde. Die Mutter schob ihn zur Seite und sagte: „Das isch nüt für di.“ (Das ist nichts für dich.). Seine Neugierde war damit nicht gestillt, was später noch Folgen zeitigen wird.

Wo beginnt die Reife zur Bekehrung, der Moment, wo die Seelen- und Gehirnwäsche zwingend wird, um nicht ins ewige Grauen abzutauchen? Der Säugling hat noch ein sehr schwaches Bewusstsein, und sicher noch kein Schuldbewusstsein; ihm die Höllenangst zu suggerieren, nützt nichts. Durch die Erbsünde steht er dennoch außerhalb der erlösten, himmelreichtauglichen Gemeinde. Vielleicht wird deshalb mit ihm gebetet. Vielleicht wird er eingesegnet, damit er im Falle eines Falles bei Christi Wiederkunft dazugehöre, zu jenen also, die mit ihm ins ewige Himmelreich zurückkehren dürfen. Es sind jene, die es im Leben geschafft haben, auf der richtigen Seite der Rampe anzustehen. Wie lange dauert der Nutzen des Gebets? Er erlischt mit zunehmendem Bewusstsein, Schuldbewusstsein, und für Wachstum des Letzteren wird bei den evangelikalen Fundis reichlich gesorgt.

In den Großkirchen steht für die Einsegnung die Taufe. Sie ist das äußere Zeichen der Aufnahme in die christkirchliche Gemeinschaft. Wer dort getauft ist, gehört zur Gemeinschaft. Ob da noch irgendwelche Hölle droht, ist schwer zu definieren. Fakt ist, die großen Sekten brauchen den Erlöser auch, so stellt sich denn die Frage, wovon soll er sie erlösen, wenn nicht von der Hölle?

Ich weiß, sie haben andere Definitionen, aber das ist genau das Problem, dass mit dieser Erlösungstheorie die unterschiedlichsten Betrachtungsweisen möglich sind. Jene können sagen, Jesus hat uns durch seine Tatkraft, seinem Mut, seiner Aufrichtigkeit, seiner Liebe, den Weg aus der irdischen Hölle gewiesen. Folgen wir ihm in seiner Beispielhaftigkeit nach, dann sind wir auf dem Weg zum Himmel. Nie meinten sie den Weg in ein irdisches Paradies, in ein besseres Leben in der Welt, in der wir leben. Der Weg der Erlösung konnte nur in das jenseitige Paradies führen. Aber genau hier liegt die Crux, ist er der Wegebner in jene andere Dimension? Und verdatteln wir mit dieser Jenseitsgier so nicht gerade das Paradies, in dem wir leben, weil wir es ja gar nicht hier anstreben? Weltfremd wird nichts getan, um das jetzige Sein glücklicher zu gestalten. Schlimmer noch, die Christenlehre suggeriert, dass es gefährliche andere Wege einer falschen Aufklärung gebe, die am Himmel vorbei in die Hölle führen. Und genau diese Angstmacherei ist das Totalitäre an dieser Lehre. Entweder du gehst diesen Weg, oder du bist ewig verloren. Wobei auch dieses Verlorengehen wiederum viele Interpretationen kennt. Das Kind im evangelikalen Fundamentalismus erfährt die schlimmste.

In der großen, reformierten Kirchengemeinschaft ist die Aufnahme durch Taufe definitiver Art und ausreichend. Die Erlösung des Herrn Schutz vor allem Bösen. Sie bedarf dort keiner Nachbesserung durch Bekehrung und Wiedergeburt, um auch drüben dazuzugehören. Eine sinnlose Ausgrenzung anderer ist sie dennoch, und wozu denn des Heilands Erlösung, wenn die Taufe ausreicht, wo es beide nicht braucht? Fakt ist, die christliche Erlösungstheorie ist der gefährliche Nährboden für Höllenprediger.

Auch Chris konnte sein Bewusstsein nicht mit dem Lichtschalter einschalten, es entwickelte sich nach und nach und viel zu spät. Mit der Höllendrohung wird auch das Selbstbewusstsein gebeugt, und genau besehen sogar das Bewusstsein selber reduziert. Für Höllenängste reicht es, für Lust und Freude am Leben nicht. Wo das Kind ein Höllen-Horror-Bewusstsein entwickelt, müssten ihm fortlaufend die Wege aufgezeigt werden, wie es diesem Horror ausweichen, entrinnen kann. Wer aber tut das, wer merkt das in seiner Umgebung, die dafür verantwortlich ist, dass es zur Botschaft des Horrors geführt wird? Chris wusste keine Ansprechpartner für seine Not, er konnte sie auch nicht definieren, er kannte nur eigene Schuld und Scham.

Der suggerierte Horror ist an sich ein Verbrechen. Kindern diese Belastung zuzumuten, entlarvt die Täter als Höllenprediger und Folterknechte. Chris wusste, wenn du dich nicht bekehrst, gehst du ewig verloren. Seine Seele wurde beschädigt, die Angst und Bedrängnis übermächtig. Er wusste zwar, dass er sich bekehren musste. Das Ja. Es stand ihm jederzeit frei, es zu tun, aber bei wem? Und konnte er, der nicht einmal zuschauen sollte, wie Irene, sein jüngeres Schwesterchen gewickelt wurde, seiner Mutter zumuten, sich Jahre später die Neugierde nun viel offensiver, handgreiflich selber gestillt zu haben. Konnte er der Mutter eingestehen, dass es also wahr war, wofür er bereits verprügelt wurde, als die Nachbarin die Botschaft verbreiten, ja seiner Mutter direkt ausrichten ließ? Nein, das konnte er seiner Mutter nicht antun, es konnte, es durfte nicht wahr sein.

Die Angst vor der Hölle ist nicht vergleichbar mit der Angst vor dem irdischen Tod, der Angst vor der Gaskammer, wo viele bis zuletzt auf Rettung hofften. Und dennoch, Chris’ kindliche Vorstellung von der Hölle hatte hässliche Züge, irgendwie noch hässlichere, ewige.

Er litt zwar nicht Hunger und Durst.

Er war nicht wie bei der Massentierhaltung eingepfercht.

Er hatte keine körperlichen Schmerzen.

Er hatte „nur“ Angst vor der ewigen Höllenqual.

Anstelle von Hunger und Durst, grausamer körperlicher und seelischer Behandlung, anstelle körperlicher Schmerzen wie in den Vernichtungslagern, litt Chris „nur“ unter dem Zeitbegriff ewig, ewige Verdammnis. Solange man lebt, kann man für die Befreiung kämpfen.

Im Gegensatz zum Konzentrationslager, wo der Horror mit der endgültigen Ermordung sein Ende fand, ist der Horror der Hölle ewig. Man überwindet ihn nur in diesem Probeleben durch Buße und Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn dieser Termin im Diesseits verpasst wird, so ist es „Drüben“ für ewig zu spät. Glauben ist zwingend, denn ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen und ein Zweifler denke nicht, dass er etwas von Gott empfangen werde.

Eine andere Möglichkeit wäre Denken, aber Denken kommt hier leider, wenn es denn überhaupt kommt, etwas sehr spät. Dass wir einem zweitausendjährigen Betrug aufgesessen sind, erkennen Millionen Erwachsene nicht. Wie sollten es Kinder erkennen können? Es gibt die Glücklichen, die weniger brutal indoktriniert sind, die den Unsinn früh erkennen, aber zu ihnen gehörte Chris leider nicht. Auch jene, die den Durchbruch vom Glaubensdiktat zur Erkenntnis schaffen, brauchen oft viel Zeit, Zeit, in welcher zum Beispiel eine arg malträtierte Kinderseele vielleicht irreversiblen Schaden erlitten hatte. Eine Seele, die vielleicht nie einer vollkommenen Genesung entgegenlebt. Je intensiver uns jene Heilsgewissen entgegentreten, uns ihr Heil aufzuschwatzen, desto mehr können wir davon ausgehen, wie unsicher sie sind, wie gestört sie sich diese Hölle suggerieren, dass sie ihre Erlösung nur noch im Blutopfer Jesu Christi erkennen und nicht etwa in der Aufklärung. Wir leben wirklich in einer christlich zionistisch gestörten Welt, das lässt sich der Ehrlichkeit halber nicht mehr bestreiten. In einer amerikanisch christlichen Welt, wo Farmer mit tausend und mehr Hektaren den Weltmarktpreis des Getreides ruinieren, damit auch ihren eigenen, und ihre Ernte mit x Mähdreschern nicht einmal mehr ausreicht, um die eigene Familie durchzubringen und der Farmer zusätzlich für ein weiteres Standbein Ausschau halten müsse, wie das einer der ihren in die Kamera einer Fernsehstation sagte. Der abrahamische Größenwahn, soweit dein Auge reicht, macht auch wirtschaftlich alles kaputt.

Die Vorstellung des unabwendbar ewigen Schreckens war es, was Chris in seiner Kindheit ständig in Kopf, Herz und Seele brannte. Nicht in seinen ersten Lebensjahren, nicht als er noch oft von seiner geliebten Tante Martha– die nicht zur Bruderschaft gehörte, aber ganz klar auch an den Erlöser glaubte– betreut wurde. Aber das Höllenbewusstsein wurde in diesen jungen Jahren gelegt, und das Leiden wird dort verstärkt, wo die Vorstellungskraft des Kindes den Begriff ewig zu erfassen, beginnt.

Die gute Tante Martha hatte schon seine Mutter großgezogen. Arnold, ihr Mann, Gottfried, ihr Bruder, waren für Chris sehr wichtige Bezugspersonen. Chris nannte die Männer Onkel und Vetter. In der Gegend gab es damals wenig Arbeitsmöglichkeiten. Wer nicht Bauer oder Knecht war, war vielleicht Schreinergeselle wie Chrisens Vater Werner Dicker. Der Vetter ging in eine Handweberei, wo das Schiffchen noch mit einer recht einfachen Mechanik hin- und hergerissen wurde. Mit dem Fuß wurden über ein Pedal unter der Maschine zwei Fadenlager auseinandergetrennt und der Faden mit dem Schiffchen zwischen diesen beiden Fadenlagern hindurchgejagt. Dann wurde mit dem Fußpedal ein Lager so verschoben, dass die Fäden des oberen Lagers nun unten waren und die von unten oben. Der per Schiffchen mit einer einfachen Handbewegung durchgejagte Faden wurde so von den beiden Lagern permanent nach jedem Lagerwechsel eingeklemmt. So entstand das Gewebe. Onkel Arnold, Tante Marthas Ehemann, arbeitete bei einer der ersten Maschinenwebereien im Lande, wo Lagerwechsel und Schiffchen bereits über einen Elektromotor betrieben wurden, und damit die Handarbeit ruinierten.

Tante Martha wohnte mit beiden Männern, Ehemann und Bruder, äußerst einfach. Sie hatten nebst 3 Ziegen eine Katze und als einzigen Luxus, trotz ihrer Armut, ein Radio. Der kleine Kasten stand auf einer Kommode, auf selbstgestickter Unterlage. Einmal, als Tante Martha gerade nicht in der Stube war, sang ein Männerchor am Radio Geburtstagswünsche: „Die alten Straßen noch, die alten Häuser noch, die alten Freunde aber sind– nicht– mehr–. Die alten Freunde aber sind!... nicht!... mehr!“ Chris drückte seine Nase ganz fest an die Rückseite des nach vorne geschobenen Kästchens. Hinten hatte es Löcher im dünnen Sperrholz, durch diese Löcher sah er ins Eingeweide dieses kleinen Tonstudios. Da, irgendwo zwischen diesen komischen Dingern von Röhren, mussten sie doch sein, die... „Was machst du mit dem Radio?“, stammelte die eben eintretende Tante Martha keuchend. „Lass das, du darfst da gar nichts daran machen.“– „Ich wollte nur schauen, ob ich die Männer sehe, die da singen...“

„Die kannst du nicht sehen, das kommt irgendwie durch die Luft in diesen Apparat.“ Chris wurde damit alles noch viel geheimnisvoller. Vor allem war er enttäuscht und er dirigierte nie mehr vor dem Radio, wenn es keine Männchen gab. Als Tante Martha einmal sagte: „Chris, dirigiere doch den Chor“, da sagte er traurig: „Die sind ja nicht da drinnen, die singen ja irgendwie durch die Luft.“ Jetzt erst begriff Tante Martha, was sie da angerichtet hatte. Beinahe hätte sie sich hinreißen lassen, dem kleinen Chris zu sagen: „Nein, nein, ich habe mich geirrt, die sind wirklich im Kästchen.“ Aber so war sie nicht, die gute Seele, sie hätte es nicht übers Herz gebracht, den lieben Jungen anzulügen, lieber verzichtete sie auf die lustige Gestik des kleinen Karajan.

Hildegard

Hildegard, die Tochter eines deutschen Pfarrers, wurde gegen Ende des Krieges bei einer Bauernfamilie am äußersten Dorfrand aufgenommen. Wo waren ihre Eltern? Hildegard wusste es nicht. Nahe dem Bauernhaus die Buche. Ein alles überragender Baum. Ihr Alter? Wer weiß es, wem wäre es eingefallen, in der Dorfchronik vor Hunderten Jahren das Geburtsdatum dieser Buche an der Grenze zweier Emmentaler Dörfer zu notieren? Alle Kinder des Dorfes kannten sie. Wenn sie einmal bei der Buche vorbeikamen, umspannten sie den massigen Stamm. Fünf, sechs, je nach Größe, vielleicht sieben an der Zahl mussten es sein, anders gelang es nicht, HHHände reichend den Kreis um dieses Naturwunder zu schließen. Jedes wusste, hier bei der Buche hört das Dorf in dieser Richtung auf und das Nachbardorf beginnt. Die Aussicht war bei gutem Wetter wunderschön, schier endlos; der Weissenstein schließt die Sicht weiter in den Norden ab. Der lang gezogene Jura schien in fast unerreichbarer Ferne, damals. Er war für Chris irgendwie das Ende der Welt, das Ende vom Überblickbaren im Norden. Es war damals tröstlich, nicht weiter nördlich zu sehen, für eine Kinderseele eine gute Sache, 1944. Der Krieg fand jenseits des Bergzuges statt, der zusammen mit dem Rhein das Mittelland der Schweiz zumindest geografisch vom Unheil abgrenzte. Zwischen Buche und Weissenstein also das friedliche Mittelland, wo sich die Aare, vom Berner Oberland herfließend, zuerst von Süden Richtung Nordwesten, dann in vielen Schlaufen im Mittelland von Westen nach Osten, zuletzt nach Nordosten zum Rhein windet. Man sah die Aare nicht bei der großen, vielhundertjährigen Buche. Was soll‘s, die Älteren wussten, wo der Fluss seit Jahrtausenden ihr Wasser von der Grimsel bis nach dem Schweizer Koblenz schiebend in den Rhein liefert. Durch die Ebene zwischen Buche und Weissenstein, und noch etwas östlicher? Das wusste Chris nicht. Chris wusste nicht, wo Koblenz lag.

In der Nähe der Buche durfte Tante Martha Gottfrieds Ziegen auf fremdem Boden weiden lassen. Eigenen Grund besaßen sie nicht. Nur ein steiles Bord hinter dem Haus, hinunter zum Bach. Chris war beim Hüten der Ziegen auf diesem friedlichen Flecken Erde gerne mit von der Partie. Er freute sich immer, die Ziegen hinter die Buche am Ende des Dorfes zur Weide zu treiben. Treiben ist das falsche Wort, es war eher ein langer Spaziergang, gewiss um die zwei Kilometer und am Abend natürlich wieder zurück zum heimischen Ställchen. Dennoch hatte Tante Martha immer viel Zeit für ihn. Die Ziegen mussten nicht eingezäunt werden, die blieben folgsam in der Nähe der beiden. Im Wäldchen neben der Weide holte man trockenes Holz, zündete ein Feuer an, und manchmal fand sich noch eine Kartoffel auf geerntetem Felde daneben, welche man dann im Feuer briet. Der aus dem Feuer aufsteigende Rauch verbreitete einen einzigartigen, herbstlichen Rauch- und Kartoffelgeruch. Die sanften Hügel, die ihr Kleid färbenden Wälder, die riesige Buche mit ihrem schützenden Laubdach, der säuselnde Wind in den nahen Tannen, Tante Martha, die Ziegen, das kleine Feuer, der Kartoffelgeruch, der Seelenfriede, das Paradies.

Die kleine Ziegenweide war nahe der großen Buche. Auf der Holzbank unter der Buche ruhten sich Wanderer oder Sonntagsspaziergänger gerne aus, ließen den Blick übers Mittelland hinüber zum Weissenstein schweifen. Am Wochenende erhielt die Buche öfters menschlichen Besuch, dagegen kamen während der Woche selten Leute vorbei. Um so überraschter war Chris, als er eines Tages auf der Bank unter der Buche ein kleines Mädchen sitzen sah, das interessiert den beiden Geißenhütern zuschaute. Sie musste aus dem unterhalb der Buche liegenden Bauernhaus gekommen sein.

Die Neugierde ließ Chris nicht länger Ziegen hüten. Er spielte sich unauffällig Ästchen werfend näher und näher zur Bank unter der Buche, wo das fremde Mädchen geduldig zuschaute, bis der Bengel ganz in der Nähe war.

Chris, im Frühjahr des ersten Kriegsjahres geboren, saß gegen Ende des Krieges an Körper und auch an seiner Seele noch unversehrt, mit einem halben Meter Zwischenraum, neben Hildegard auf dem Bänklein unter der großen Buche. Dass der Berg in der Ferne der Weissenstein hieß, das wusste er von Tante Martha und er war sich nicht so sicher, ob Hildegard das auch wisse. Vielleicht sagte er zu ihr: „Das ist der Weissenstein.“ Sie schaute mit ihm lächelnd in die Ferne, dankbar, dass jemand bei ihr war. Ansonsten überschritt auch sein Bewusstseinsbereich zurzeit von den geografischen Dimensionen her gesehen jenen der Buch Nüssli um wenig, welche die riesige Buche, unter welcher er neben Hildegard auf dem kleinen Bänklein saß, in ihrem vielhundertjährigen Leben zu Hunderttausenden, eher zu Millionen, reifen ließ. Er hatte davon so oft gegessen, bis ihm die kleinen Finger vom Öffnen der scharfen Ecker schmerzten. Tante Martha sammelte am Rand des Wäldchens zur Ziegenweide derweil ein wenig Reisig, mit dem sie an den Winterabenden den Stubenofen anfeuern konnte.

In der Sonntagsschule, wo Chris jeden Sonntagvormittag hinzugehen hatte, lernte man eh nicht, wo man sich auf dieser Welt befand. Da hatte man eine ganz andere Optik. Das Naheliegende war nicht so wichtig, die Schönheit, die die Welt vor dem Weissenstein auch noch zu bieten hätte, kaum wahrgenommen. Da war man schon nach höheren Sphären süchtig, da wurden bereits theologisch-philosophische Themen erster Güte falsch abgehandelt, mit Kleinkindern. Zum Beispiel die Aussage: „Gott ist die Liebe“. Er wusste nicht einmal, dass er der Sohn eines Schreinergesellen war. Sein Vater war zurzeit mehr im Aktivdienst als in der Werkstatt des ehemaligen Wagners. Dieser konnte den jungen Bau- und Möbelschreiner auch in der Krisenzeit beschäftigen, wenn er gerade nicht als Artillerie-Telefönler (Feldtelefonsoldat) mithalf, Chrisens Heimat zu verteidigen. Da saß er also, nicht wissend auf dieser Welt, immerhin unter der Buche. Die Buche war ihm Begriff, auch Gott ist die Liebe, ein sehr diffuser, ein sehr zwiespältiger Begriff. Aber er saß bei Hildegard. Wildfremd für ihn und dennoch, so selbstverständlich, bei Hildegard. Oh, wären wir doch alle Kinder geblieben.

Das Unheimliche

Ein paar Jahre später. Die Eltern waren zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. Chris durfte nicht mit, er blieb zu Hause und ging dann wie gewohnt früh ins Bett. Fernsehen gab es noch nicht und ein Radio hatte nur Tante Martha, die der Fundi-Sekte nicht angehörte. Das Radio bringe die Welt ins Haus, hieß es in der Gemeinschaft. Die Welt der ewig Verlorenen durfte mit ihren sündigen Emissionen die erlösten Brüder und Schwestern der Gemeinschaft nicht vom rechten Weg abbringen. Dabei war Chris von dem technischen Wunderding so fasziniert.

Weil die Eltern nicht da waren, konnte Chris lange nicht einschlafen. Er dachte an das Radio, an Tante Martha, an die Ziegen, an Hildegard, das kleine Mädchen auf der Bank unter der großen Buche. Er hörte das Plätschern des Brunnens vor dem ehemaligen jetzt zweckentfremdeten Bauernhaus. Im Bereich des Ökonomieteils diente es nun als Schreinerwerkstatt, auf der Wegseite waren Gesellenwohnungen. Beim kleineren Brunnenteil ein Holzstempel, durch dessen enges Loch sich das Wasser zwängte, um dann seinen Weg in einem Zementrohr zum nahen Bach zu führen. Immer wieder hörte er das Gurgeln im Stempel, ohne eigentlich recht wahrzunehmen, was es war. Es war einfach gut hörbar. Endlich schlief er doch ein. Aber schon bald wurde er geweckt. Die Haustüre fiel ins Schloss. Die Eltern waren spät von der Hochzeitsfeier heimgekommen, sie verschwanden auf leisen Sohlen ins Schlafzimmer und Chris hörte nichts mehr von ihnen. Aber das Gurgeln, das hörte er, warum war ihm dieses früher nie aufgefallen, es hatte doch immer gegurgelt?– Plötzlich glaubte er, sonst noch etwas gehört zu haben, so ganz kläglich, etwas wie eine menschliche Stimme. Er hörte angespannter, und tatsächlich, etwa nach ein, zwei Minuten hörte er die Stimme wieder. Etwas wacher geworden noch etwas deutlicher. Es schien ihm, es rufe jemand „Hiiilfe!“. Der Mond warf gespenstische Schatten durch die Äste der uralten Esche neben dem Haus des Müllers. Das Gurgeln des Brunnenstempels wurde immer unheimlicher, dazwischen das lang gezogene „Hiiilfe!“.

Am Vorabend hatte Chris geprahlt, dass er nicht an Gespenster glaube, da war er sich dessen, woran er litt, noch nicht als Gespenst bewusst. „Wenn es Gespenster gibt, so sollen sie mich in der nächsten Nacht besuchen“.– Es gurgelte wieder üppig, und... da hast du es nun.

„Hiiilfe!...“ Er zog die Bettdecke über den Kopf, deswegen war seine Angst nicht geringer. Plötzlich riss er seinen ganzen Mut zusammen, rannte ins Schlafzimmer der Eltern, schüttelte seinen Vater, der von den Feierlichkeiten müde schon am Einschlafen war, wach, und stammelte: „Du, du, du musst sofort kommen, da ist etwas Ungutes, es ruft Hiiilfe.“ So hatte der Schreinergeselle seinen Sohn noch nie erlebt. Sofort zog er die Hose übers Pyjama und ging in das Zimmer seines Sohnes. Dort hörten sie nun beide sehr angespannt. Und tatsächlich. Der zirpende Hilferuf kam wieder. Nun war es auch dem Vater nicht ganz geheuer, aber immerhin stellte er nüchtern fest: „Da ruft jemand um Hilfe.“

Neben der Brücke bei der Metzgerei war eine Wirtschaft, in dieser ersäufte manch ein Arbeiter seine Sorgen. So kam es etwa vor, dass einer spätnachts stockbetrunken neben dem Haus am gurgelnden Brunnen vorbeitorkelte, dem Bach entlang seiner Behausung entgegen. „Vielleicht ist jemand in den Bach gefallen“, sagte der Vater. Und er ging hinaus, um herauszufinden, ob dem so war, dem Bach entlang. Chris folgte ihm mutig. Er flüsterte noch: „Willst du nicht den Karabiner mitnehmen?“ Direkt neben dem Bach war, außer dem Geplätscher des Wassers, nichts zu hören. So ging man wieder vom Bach weg in die Nähe des Hauses und– da war es wieder, das lang gezogene „Hiiilfe!“. Man ging ins Haus. Weil es oben tönte, ging man nach oben, so tönte es unten in den Bereich von Chris‘ Zimmer. Und unten hörte man wieder das Gurgeln im Brunnenstempel, und dann, tatsächlich wieder: „Hiiilfe!“. Aber oben.– Ein Gespenst, also doch?– Die Übung wurde wiederholt, hinaus aus dem Haus, es tönte oben, hinauf ins Haus, es zirpte unten.

Als der Vater nochmals das ganze Haus abgesucht hatte und nirgends etwas herausfand, da verstummte endlich auch der unheimliche Hilferuf. Der Vater meinte: „Vielleicht rief da gar niemand um Hilfe, vielleicht war das nur eine Katze, geh‘ jetzt wieder schlafen.“– Chris hörte noch einmal mit nachlassender Anspannung, und als er nur noch das Gurgeln des Wassers im Brunnenstempel hörte, war seine Konzentration weg. Müde schlief er wieder ein.

Chris kannte verschiedene Angstformen. Angst zu haben, gehörte für ihn zum Alltag. Verglichen mit der Angst vor der ewigen Verdammnis war die Angst vor einem möglichen Gespenst trotz allem ein Nasenwasser. Immerhin getraute sich sein Vater, nach dem Gespenst zu suchen. Gegen das Gespenst der Bibel, die Hölle, kannte er leider kein Mittel. Er glaubte selber daran, er mochte seine Bekehrung geschafft haben, er mochte ein wenig Heilsgewissheit haben, die seelische Not seines Sohnes kannte er nicht.

Die Gemeindeschwester war eine raubeinige Person mit harter Schale und weichem Kern. Sie stampfte wie ein „Brauereiross“ am Brunnen vorbei und redete laut vor sich hin: „Het de bim Tonner niemer das Mädi ghört um Hilf rüefe?“ (Hatte denn beim Donnerwetter niemand Mädis Hilferufe gehört?) Chris hörte die Kritik der Gemeindeschwester. Als sie bei seiner Mutter nachdoppelte, dass das bald neunzigjährige Mädi aus dem Bett gefallen sei und aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte, da war allen klar. Mädi war das Gespenst.

In der Sonntagsschule

Chris musste jeden Sonntag in die Sonntagsschule. Da galt es vor allem, eine Stunde ruhig zu sitzen und zuzuhören. „Gott ist die Liebe“, spielte die Sonntagsschullehrerin auf dem keuchenden Harmonium mehr schlecht als recht. Die Blasbalggeräusche mit den ächzenden Tretbrettern über einen Blasbalg in irgendwelche Pfeifen gepresst, fauchten so laut, dass die Melodie wimmernd um Anerkennung kämpfte. Auf dem Tisch neben dem Harmonium saß auf einem kleinen Kästchen Hände faltend ein Negerli, dessen Köpfchen nickend dankte, wenn der Sonntagsschulbatzen hineingeworfen wurde. Das Neger Kässeli weckte erste Vorstellungen vom entfernten Afrika, wo die Missionare die Schwarzen von ihren „sündigen“ Tänzen und ihrer Geisterangst befreiten und ihnen das christliche Einheitsgespenst brachten. Dass sie ihnen eine neue, viel gravierendere Angst brachten, das war Chris damals nicht bewusst, geschweige denn, dass die Missionare die Wegbereiter der nachfolgenden europäischen Ausbeuter und amerikanischen Sklaventreiber waren.

Die Geschichten vom lieben Heiland interessierten ihn mäßig. Immerhin wusste er, nachdem er es zum hundertsten Mal gehört hatte, dass der liebe Heiland für und wegen uns armen Sündern gekreuzigt wurde und für uns sterben musste, nach seinem Tod am Kreuz auferstanden und kurz darauf gen Himmel „aufgefahren“ sei, um später dann als Retter und Rächer zurückzukehren.

Man konnte nie wissen, wann er wie ein Dieb in der Nacht zurückkäme, um auch Chris auf die Rampe zur Ausscheidung nach Himmel oder Hölle zu führen. Es gehörte zu seinem ersten Wissen, dass alle Menschen Sünder sind, schon die ganz Kleinen, dass diese Sünden nur mit dem Blut des Heilandes weggewaschen werden können. Deshalb musste der Heiland sterben. Für uns, für Chris, das wusste er. Jesus musste sein Blut vergießen, damit seine Sünden weggewaschen werden können, „Jesu Blut macht uns rein“, immer wieder besungen. Und Chris blutig reingewaschen, wenn er sterbe, bei ihm im Himmelreich aufgenommen werde. Voraussetzung, vorher glauben, Buße tun, sich bekehren. Nur so könne er Frieden mit Gott und damit Heilsgewissheit erlangen. Aber genau diese Heilgewissheit hatte Chris eben nicht.

Die sieben guten Jahre jüngster Kindheit waren längst vorbei. Europas grausigste waren Chrisens beste Jahre. Nach und nach erwachte sein Bewusstsein immer eindringlicher. Der Apfel begann zu interessieren. Unmerklich aß er davon, bevor er jemals eine echte Schlange gesehen hatte. Die Bestie, die er kannte, war die Lehre, aber das zu erkennen reichten seine zaghaften Griffe in den Baum der Erkenntnis nicht aus.

Europa, vor allem Deutschland, lag am Boden, zerstört, nur das kleine Land Schweiz blieb fast unversehrt. Es hatte sich schlau und intelligent, aber auch mit viel Glück aus den eigentlichen Kriegshandlungen herausgehalten, aber dabei seine saubere Weste ganz unordentlich beschmutzt. Davon wusste die Bevölkerung bei Kriegsende noch nichts. Der kleine Chris hatte Erinnerungen an den Krieg, die erträglich waren. Die Mutter konnte ihm unter Hinweis auf den bösen Hitler keine Schokolade kaufen. Aber Hunger hatte er nie. Er erinnerte sich an die Verdunkelung, an die Scheinwerfer, mit denen nachts der Himmel nach feindlichen Flugzeugen abgesucht wurde, geheimnisvoll. Aber keine Bombardements, kein Kanonendonner, keine brennenden Häuser, weder Tote noch Verletzte. Nur einige Flüchtlinge, Internierte, wie man sie im Dorf nannte. Italiener Giovanni brachte Pilze aus den umliegenden Wäldern, die er gleich selber zubereitete. Wie schmeckten die köstlich. An diese Pilze erinnerte sich Chris später und er wollte dann selber auch Pilze suchen. Sein Glück war dabei, dass die Übung ohne Tote gelang. Mutter nahm jede Gelegenheit wahr, mit den Kindern etwas Sinnvolles zu tun. Sie ging mit ihnen auf die abgeernteten Kornfelder. Die reifen Dinkelähren brechen bei der Ernte leicht vom Halm und bei der Aufnahme der Garben bleiben manchmal viele davon liegen. Die Bauern haben nicht Zeit, diese selber zu sammeln, so war es üblich, dass ärmere Familien die abgefallenen Ähren für den Eigenbedarf sammeln durften. Die Hitze brannte unbarmherzig und die Bremsen belästigten die verschwitzten Ährensammler. „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen.“ Chris ging viel lieber mit der Mutter in den Wald, um Heidelbeeren zu sammeln. Da war er denn recht fleißig, hatte blau verschmierte Hände und, je später der Nachmittag, desto blauer der Mund. Hier in der Stille des Waldes, in Mutters Nähe, das waren Augenblicke, an die er sich später gerne zurückerinnerte, die er nie endgültig vergaß, als er auch weniger schöne Erlebnisse hatte.

Der schlimme Bengel

Taschengeld gab es keines, es sei denn, man erarbeitete es sich selber. In der Seilerei des Dorfes wurden lange Schnüre gedreht, welche die Bauern zum Binden der Getreidegarben brauchten. Über diese groben Schnüre mussten Holzrädchen gestülpt und mit Doppelknopf gesichert werden. Am andern Ende der Schnur war ein einfacher Knopf zu knüpfen. Viele Bünde zu je hundert Schnüren holte sich Chris an Sommertagen in der Seilerei. Dazu sackweise Holzrädchen. So saß er dann stundenlang, oft auch tagelang auf seinem Bubenhintern und drehte Rädchen um Rädchen über die spröden Schnüre. Die Mädchen des frommen Getränkehändlers saßen oft um ihn herum, lenkten ihn in seiner Arbeit ab, kicherten dümmlich und spreizten ihre Beine. Sie präsentierten Chris die durchlöcherten Wollhosen. Ungefragt, gewiss auch ohne Absicht. Unwissend, dass sie, so unschuldig, an eine gewisse Neugierde des Buben erinnerten. Die Neugierde zu stillen ihm damals vergönnt war, als ihn die Mutter vom Tisch wegschickte, als sein kleines Schwesterchen gewickelt wurde. Dieser Umstand sollte für Chris extrem nachhaltige Folgen zeitigen. Dieses langweilige Rädchen an dicke Schnüre drehen, und jetzt so was Spannendes. Es interessierte, wie die Mädchen unter diesen Wollhosen wirklich aussehen. Es war so einfach, er griff zu und prüfte und sie wehrten sich überhaupt nicht. Aber auch sie, höllisch geprägt, hatten Ängste.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!