1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edmondo De Amicis

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Spanisch

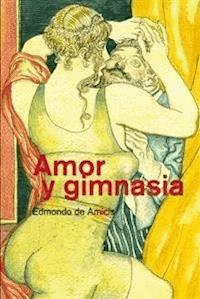

Descubierta y rescatada por Italo Calvino en la colección que dirigió para la editorial Einaudi, Amor y gimnasia ofrece la cara más humorística e irónica de Edmondo de Amicis, el escritor italiano que tantas lágrimas ha hecho llorar a millones de lectores en todo el mundo con su novela Corazón. También aquí hay un trasfondo educativo, que en este caso versa en torno a los maestros de gimnasia, magníficamente representados por la atractiva y atlética señorita Pedani, que atrae la atención de los vecinos de la casa turinesa donde vive. Los saltos y acrobacias de la Pedani no dejan impasible a nadie, pero sobre todo vuelven loco de amor a su vecino de abajo, el secretario Celzani, de gran corazón pero de escasa apostura debido sobre todo a los ademanes adquiridos en la sacristía donde lo educó un cura tío suyo. La historia de amor entre esta exuberante maestra de gimnasia y su apocado enamorado encubre un alegato feminista sobre la igualdad del hombre y la mujer que se adelanta a la época en que fue escrita, poco después de la unificación italiana. El pintor Manuel Alcorlo ha ilustrado con su poderoso talento y maestría para describir la figura humana esta novela traducida por primera vez al español por Paloma Alonso Alberti.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Descubierta y rescatada por Italo Calvino en la colección que dirigió para la editorial Einaudi, Amor y gimnasia ofrece la cara más humorística e irónica de Edmondo de Amicis, el escritor italiano que tantas lágrimas ha hecho llorar a millones de lectores en todo el mundo con su novela Corazón. También aquí hay un trasfondo educativo, que en este caso versa en torno a los maestros de gimnasia, magníficamente representados por la atractiva y atlética señorita Pedani, que atrae la atención de los vecinos de la casa turinesa donde vive. Los saltos y acrobacias de la Pedani no dejan impasible a nadie, pero sobre todo vuelven loco de amor a su vecino de abajo, el secretario Celzani, de gran corazón pero de escasa apostura debido sobre todo a los ademanes adquiridos en la sacristía donde lo educó un cura tío suyo. La historia de amor entre esta exuberante maestra de gimnasia y su apocado enamorado encubre un alegato feminista sobre la igualdad del hombre y la mujer que se adelanta a la época en que fue escrita, poco después de la unificación italiana. El pintor Manuel Alcorlo ha ilustrado con su poderoso talento y maestría para describir la figura humana esta novela traducida por primera vez al español por Paloma Alonso Alberti.

Edmondo de Amicis

Amor y gimnasia

Título original: Amore e ginnastica

Edmondo de Amicis, 1892

PRÓLOGO

AMORE E GINNASTICA se publica de forma clandestina en 1892, en la recién nacida Italia, que concentra sus esfuerzos en la consolidación del sentimiento de identidad nacional colectiva. Tiene como escenario la ciudad piamontesa de Turín, portadora de la responsabilidad de haber contribuido a la unificación de Italia con un papel preponderante, cediendo la capitalidad, sin por ello renunciar a ser la cuna de la cultura gimnástica italiana. No sólo eso sino que Turín se esforzaba en recoger el testigo de la experiencia alemana, donde el culto al cuerpo representaba uno de los pilares sobre los que construir la nación. El propio Hitler en su ideario Mi lucha había defendido abiertamente la inclusión de una gimnasia moderna en los currículos académicos llegándola a contemplar en uno de los puntos de su programa político. El ejercicio físico se veía de este modo asociado a una amplia gama de beneficios relacionados con la salud, la higiene, la disciplina y el progreso de la nación.[1]

Este desarrollo de la Italia del Resurgimiento, cuyo entusiasmo por la gimnasia es uno de los fenómenos culturales más curiosos y menos conocidos, se ve proyectado precisamente en esta nueva concepción de la misma, que defendía el abandono de los movimientos lentos y reprimidos propugnando nuevas dinámicas más expansivas que imprimiesen fuerza y agilidad al cuerpo. De Amicis quiere contribuir con esta novela a defender una educación física en la escuela, libre de prejuicios, especialmente en la gimnasia femenina, que sirva de apoyo a la construcción de la nueva conciencia nacional.

Tan novedosa gimnasia tenía algo de liberador y, al mismo tiempo, algo de pecaminoso, en un contexto en el que el contacto con el cuerpo estaba prohibido. Así lo denunciaban los moralistas, los eclesiásticos y los socialistas, que animaron en torno a la misma los debates de los círculos sociales, hasta convertir esta disciplina deportiva en uno de los temas más espinosos de la época. Como subrayó Italo Calvino, la presencia de la mujer en la escuela y en la gimnasia parecía transgresiva, como un «inmenso harén sin sultán», y amenazadora, como un «enjambre de Minervas armadas naciendo de la cabeza de Júpiter».

De Amicis reproduce en esta novela el debate intelectual sobre la educación física, que ardía por aquel entonces entre libros y revistas en los que se enfrentaban abiertamente las escuelas de Obermann y Baumann: Obermann, autor suizo del tratado La ginnastica y fundador de la Società Ginnastica Torinese en 1844, fue llamado a Turín, primero como entrenador con finalidades bélicas y posteriormente para formar en esta materia maestros para toda Italia. Baumann, fautor de la llamada escuela boloñesa, que apostaba por una gimnasia libre, por una actividad civil, ajena a las restricciones a las que se veía sometida como consecuencia de su consagración bélica en la escuela turinesa, escuela sobre la que se apoyó la primera ley del estado italiano que reguló la materia. Aun siendo más conservador que Baumann, fueron muchos los obstáculos a los que Obermann tuvo que enfrentarse cuando la gimnasia entró a formar parte de los currículos escolares; baste recordar que en aquella época las gimnastas llevaban mangas y faldas largas, casi hasta los tobillos, y cuellos bien cerrados para reducir al mínimo la obscena exposición de la piel.

A lo largo de su obra, De Amicis muestra repetidas veces interés por este mismo argumento. En La vita militare (1868) insiste en la belleza del esfuerzo físico, exaltando el ejercicio en común de estas prácticas; en Sull’Oceano (1889) dos enamorados «hacen juegos de gimnasia de cámara, con saltos y volteretas»; en Primo Maggio (1980), novela del período de su tardía conversión al socialismo, el protagonista traiciona a su mujer con una camarada, que de las distintas teorías socialistas, presentes y pasadas, sólo conocía las ideas más atrevidas y extrañas que giraban en torno a los argumentos más estimulantes, como la gimnasia desnuda de los dos sexos de la Ciudad del sol. Aparece también en clave de humor en varios cuentos de Pagine Allegre (1906) y Gli azzurri e i rossi (1894).

Fue Italo Calvino quien en 1971 rescató del olvido Amore e Ginnastica, ocupándose de su publicación en la colección Centopagine de Einaudi que él mismo dirigía, y definiendo la novela como «probablemente la más bonita, ciertamente la que muestra más sentido del humor, malicia, sensualidad, agudeza psicológica que nunca escribió Edmondo De Amicis».

Aunque la historia una vez más se desarrolla en el ámbito escolar, el autor de Amore e Ginnastica no es el mismo que se manifiesta en Cuore. Logra aquí desterrar esa imagen de escritor moralista, didáctico y azucarado que había constituido la base de su popularidad, y nos descubre una insospechada vena humorística. La vocación pedagógica se vislumbra en segundo plano, mientras vemos aflorar en el primero la fuerza de un inconfesable instinto que empuja a romper las reglas del conformismo amoroso.

No hay espacio, por tanto, entre sus páginas para lecciones moralistas, desterradas por un realismo y una precisión psicológica desconocidos en el De Amicis de Cuore, que se ganó las críticas de Benedetto Croce, quien lo calificó de artista de pensamiento superficial y dependiente. En este sentido, escribe Croce: «Artista en los detalles, De Amicis es moralista en el diseño y la inspiración. Y de la misma manera que su arte no es profundo e independiente, tampoco su pensamiento se libera de lo obvio, de lo común, de lo fácilmente aceptable, de lo más aceptado». No sólo recibió las críticas de Croce, sino también de Carducci, Borghese, Torraca y, por otras razones, las de Giovanni Papini que, cuando De Amicis en L’idioma gentile (1905) expuso su propia visión sobre la lengua italiana mostrando su fidelidad a la lengua de Manzoni, con su sarcasmo habitual, propuso como título más adecuado L’idiota gentile. Pero a pesar de las innumerables críticas, sus novelas alcanzaban tiradas récord en una Italia en gran parte analfabeta.[2]

Nos encontramos frente a una deliciosa trama irónica animada por un voyeurismo sutil, melodramática sin llegar al patetismo, que está lejos de seguir la línea de la retórica mojigata de la época. La belleza se capta en un cuadro de conjunto que tiene el refinamiento de la pincelada impresionista, donde la trama urdida de pasiones y desilusiones se ve potenciada en los claroscuros que aportan las dinámicas humanas.

La historia se desarrolla en un edificio de la Turín de finales del XIX, cuya escalera mal iluminada, el paraíso oscuro de don Celzani, hace las veces de telón de fondo a amores secretos, celos, envidias, pequeños éxitos y dramas burgueses que se desenvuelven entre peldaños, rellanos, portazos, acechos tras las puertas y claraboyas de desván, al más puro estilo vodevil.

Sus personajes vibran de pasión, resentimiento, voluntad y frustración en el paisaje cotidiano de la pequeña burguesía. Don Celzani, protagonista de la historia junto a la maestra Pedani, nunca llamada por su nombre en la novela, poco agraciado físicamente, con la apariencia de «un preceptor de casa patricia clerical» se enamora perdidamente de ella, virago de brazos contorneados, hombros anchos y cintura de avispa: la «vulneradora invulnerable» como la llamaba su vecino de escalera, el ingeniero Ginoni. Para conquistar el inalcanzable objeto de sus deseos, pierde el control de sí mismo, llegando a sacrificar su desgarbado cuerpo en la barra de equilibrio, como ante el altar de su diosa. Ninguno de los personajes masculinos de Amore e ginnastica se muestra ajeno a la belleza de la maestra. El ingeniero Ginoni la considera guapa y honesta, muy original y fuera de lo corriente, y aunque no está de acuerdo con la gimnasia que ella defiende, tampoco se muestra amigo de los movimientos reprimidos y goza con las delicias de los pasos rítmicos ejecutados por las hijas de los militares del Instituto San Domenico, observando con concupiscencia las manos revoloteando en el aire y las trenzas gordas retozando sobre las nucas rosáceas. El comendador Celzani, que no se pierde un solo espectáculo de gimnasia de las escuelas, colegios o institutos, le pregunta a la protagonista con curiosidad malsana qué restricciones les imponen en la gimnasia femenina y, cuando ella hace referencia a los movimientos de los miembros inferiores, con sus ojos azules fijos en el techo, disfruta ensimismado dando rienda suelta a sus fantasías, como en una contemplación celestial. El maestro Fassi le atribuye el brazo más bonito que se haya visto bajo el sol y el joven Ginoni pone en juego todo su descaro para conquistar a la maestra, desencadenando un amago de duelo con don Celzani, profundamente herido en sus celos al haber visto el brazo vigoroso del joven rodear como un pulpo la cintura de la mujer de sus sueños.

Muy diferentes son los sentimientos que la atlética maestra despierta en el sexo femenino que habita las escaleras. A su compañera de piso, la maestra Zibelli, le corroen los celos y la envidia hacia aquella infausta criatura nacida para su tormento. La señora Ginoni la critica ante los vecinos con lengua viperina y, dejando caer sobre ella la sombra de una oscura historia con una compañía de soldados de la que se oye hablar en el pueblo, provoca el desconsuelo del pobre don Celzani, que sueña por las noches con un pelotón de bayonetas. Las vecinas devotas del primer piso, viendo dar instrucciones de gimnasia en el rellano de la escalera a una alumna de la Pedani con las medias al aire, se quejan al secretario de las indecencias que se ven en la casa desde que se ha instalado la atrevida señorita. Pero ella, alma cándida ajena a todo lo que le rodea, cuya cabeza está invadida por un único pensamiento que hace imposible alojar cualquier otra pasión, no se percata de las miradas, ni envidiosas ni concupiscentes, que merodean su bello cuerpo.

Entre mancuernas, torsiones de pecho y lanzamiento de brazos, magistralmente entretejidos con los suspiros de un apasionado cortejo, toda la novela dirige la atención hacia el cuerpo femenino, que triunfa apoteósicamente al final del relato entre las paredes de lo que fue el primer Parlamento italiano.

PALOMA ALONSO ALBERTI

AL ALCANZAR LA ESQUINA de Via dei Mercanti, el secretario, haciendo un amplio ademán, se quitó el sombrero y saludó al ingeniero Ginoni que le respondió con su acostumbrado: «¡Buenos días, querido secretario!». Después enfiló la Via San Francesco di Assisi para regresar a casa. Faltaban veinte minutos para que dieran las nueve y estaba casi convencido de que iba a encontrar por la escalera al objeto de sus deseos.

A diez pasos del portón, se topó en la acera con el profesor Fassi, el bigotudo instructor de gimnasia, que estaba leyendo unas pruebas de imprenta. Se detuvo y, mostrándole los folios, le dijo que estaba hojeando el borrador de un artículo sobre la barra fija que la maestra Pedani había escrito para la revista de gimnasia Nueva Competición, de la cual él era uno de los principales redactores.

—Está bien lo que dice —añadió—. Sólo tengo que hacer algún que otro retoque. ¡Desde luego, ésta sí que es una buena maestra de gimnasia! No lo digo por el hecho de que a su vez escriba, que cada uno tiene sus facultades y además… en la gimnasia como ciencia, el cerebro de una mujer no tiene éxito, ya se sabe… Lo digo porque poniéndola en práctica, no tiene rival. La madre naturaleza le ha dado dotes para ello: las proporciones del esqueleto más perfectas que he visto en mi vida y una caja torácica que es una maravilla. La observé ayer mientras se ejercitaba haciendo una rotación de busto y tiene la flexibilidad de una niña de diez años. ¡Que me vengan a decir los amantes de la estética que la gimnasia deforma al sexo débil! Maneja las mancuernas como un hombre, y tiene el brazo de mujer más bonito que se ha visto bajo el sol. ¡Si usted lo viese desnudo! Mis respetos.

Así cortaba bruscamente la conversación para imitar al célebre Baumann, el gran gimnasiarca, como él lo llamaba, que era su Dios. El secretario se quedó pensativo.

Aquel maestro cruel, sin saberlo, lo estaba atormentando desde hacía tiempo con aquellas comparaciones, describiendo la fuerza y la belleza de la maestra en la que él ya pensaba demasiado. Aquellas dos imágenes de la rotación de busto y el brazo desnudo habían incrementado la agitación con la que afrontaba siempre la escalera cuando esperaba encontrarse con su vecina.

Acometió los primeros peldaños con paso lento y ligero, agudizando el oído y, cuando alcanzó el primer rellano, oyó unos pies deslizarse sobre su cabeza y sintió cómo la sangre inundaba sus mejillas. Eran la maestra Pedani y la maestra Zibelli que bajaban juntas, como siempre, para ir a la escuela. Reconoció la voz de contralto de la primera.

Cuando se encontraron frente a frente, en medio del segundo tramo de escalera, el secretario se detuvo quitándose el sombrero y, en vez de mirar a la Pedani, dominado por la timidez, miró, como hacía siempre, a su compañera, que una vez más se hizo ilusiones de ser ella la causa de su turbación, y lo animó con una cariñosa sonrisa. Mantuvieron el típico diálogo estúpido, propio de esas situaciones.

—¿Tan temprano van a la escuela? —balbuceó.

—No es tan temprano —respondió con voz dulce la maestra Zibelli—, son casi las nueve menos cuarto.

—Creía que eran… las ocho y media.

—Nuestros relojes van mejor que el suyo.

—Puede ser. ¡Hay una niebla esta mañana!

—A veces… Esperemos. Y… será un placer volver a verlas.

—Hasta luego.

—Hasta luego.

Una vez superada la escalera, el secretario se volvió rápidamente y aún tuvo tiempo de echar una última mirada furtiva a los bellos hombros y el brazo poderoso de la Pedani, justo en el momento que la Zibelli se volvía para lanzarle a él una mirada sonriente, sin que su amiga se diera cuenta.

Entonces tomó una determinación. No, no podía continuar así; el ridículo que había hecho una vez más en su presencia le daba el último empujón para tomarla. No podía proseguir con ese deseo tormentoso en su cuerpo, exacerbado por aquellos encuentros diarios, en los cuales no conseguía ni siquiera darse el gusto de mirarla. Estaba decidido: le mandaría la carta que guardaba desde hacía una semana en la mesa; estaba dispuesto a recibir su sentencia de vida o de muerte.

Cuando llegó al segundo piso, abrió la puerta con un golpe decidido y fue derecho a la habitación de su tío, el comendador Celzani, dueño de la casa, para pagarle los alquileres que había cobrado en su otro inmueble de Vanchiglia y marcharse inmediatamente a releer por última vez la carta que iba a decidir su destino. Pero a un paso de la puerta oyó dos voces en la habitación. Se detuvo y, poniendo el ojo en el hueco de la cerradura, vio en compañía del casero a un hombre, al que conocía desde hacía tiempo, bajo y gordo con la cara ancha, imberbe y rugosa propia de un muchacho envejecido e hinchado repentinamente y un peluquín negro torcido. Era el director general de las escuelas municipales que, al pasar por las mañanas por Via San Francesco para ir a la oficina, subía de vez en cuando a saludar al comendador con el cual había estrechado una amistad íntima hacía ocho años, cuando era asesor suplente en la enseñanza pública. No obstante, desconfiando de todo bicho viviente desde que ocultaba en su corazón el secreto de aquella pasión, el secretario se puso a escuchar a escondidas apostado en la puerta, con la sospecha de que estuviesen hablando de él. Se tranquilizó un poco al oír que el director se refería, como era su costumbre, a las grandes dificultades y los delicados asuntos propios de su cargo relacionados con las maestras.

—Entiéndame —decía con voz asmática y lenta—, van a dar clase a casa de familias nobles, tienen conocidos entre diputados y senadores, algunas incluso se relacionan con altos cargos del Ministerio. Hay que proceder con cautela. A veces les apoya incluso la casa de Su Majestad. Es muy fácil alborotar un avispero. Es un cargo, sabe usted, que requiere el tacto y la delicadeza… que pocos tienen. Consiste en dirigir una familia de unas doscientas cincuenta a trescientas señoritas, entre jóvenes, maduras, casadas y viudas, procedentes de todas las clases sociales, y con ellas un colectivo de directoras que… sería más cómodo tenérselas que ver con las treinta princesas de la casa Hohenzollern. No se hace una idea de las preocupaciones que me dan entre amores, enfermedades, matrimonios, lunas de miel, exámenes, puerperios, rivalidades, altercados con superiores y parientes… Créame que a veces me daría de cabezazos contra la pared.

Y prosiguió así divagando. El secretario, completamente tranquilizado, se apartó y esperó. En cuanto el director salió, entró a ver a su tío, que seguía sentado en la butaca envuelto en su bata, con sus profundos y dulces ojos azules clavados en la bóveda, como absorto en contemplaciones celestiales y, rindiendo cuentas de su trabajo, le puso sobre la mesa los billetes. Le hizo un gesto de aprobación con su gran cabeza blanca, sin hablar, como era su costumbre, y, volviendo a perder la mirada, se quedó de nuevo ensimismado. Entonces el secretario se marchó de puntillas, entró en su habitación y sacó de un cajón cerrado una carta de cuatro carillas escritas con una caligrafía perfecta. La volvió a leer con atención, la metió de nuevo en el sobre con esmero, pegó cuidadosamente un sello y salió de casa sin hacer ruido. Cuando llegó a la esquina de la calle, se quedó un rato indeciso con la mano levantada ante el buzón y luego dejó caer su carta. Después respiró profundamente. La suerte estaba echada. Sólo quedaba encomendarse a Dios.

EL SECRETARIO CELZANI apenas superaba los treinta años, pero su compostura y sus modales eran propios de un hombre de cincuenta, con la figura de un notario de comedia, o de un preceptor clerical de casa patricia. Se quedó huérfano cuando era un muchacho y lo recogió un tío materno, párroco de pueblo, que lo crió en la sacristía y después lo metió en el seminario para que se hiciera cura. Pero una vez muerto el párroco, que le dejó un pequeño peculio, lo sacó del seminario y se lo llevó a casa su tío Celzani, viudo sin hijos, para que le hiciera de secretario y le llevara el trabajo de campo; tareas en las que mostraba una honradez y una diligencia verdaderamente ejemplares. Frecuentaba la iglesia, hablaba con los curas, y de los curas conservaba ciertos ademanes y modales como el de poner a menudo una mano sobre la otra apretadas contra el pecho, la aversión a los bigotes y a la barba y la costumbre de vestir de oscuro. Pero no era beato y presumía sin mentir de ser patriota y liberal. No obstante, a causa de su apariencia, todos los inquilinos de la casa hacía años que lo llamaban en broma don Celzani. Y aunque encontraban en él una ligera sombra de ridiculez, lo estimaban y lo querían porque era cortés y servicial, tímido y respetuoso con todos y una persona equilibrada. Aunque su paciencia se viera sometida a la más dura prueba, la exclamación más altisonante que se le podía oír era la de: «¡Alabado sea Dios!», que profería levantando los ojos al cielo y abriendo los brazos en acto de invocación. Pero había una parte de su naturaleza que ninguno conocía. Bajo aquella compostura de cura disfrazado se escondía un temperamento físico vivaz, una fuerte sensualidad reprimida no por hipocresía, sino en parte por timidez y en parte por sentimiento de decoro que disimulaba, sobre todo, con aire de profunda meditación. Cualquiera que viera por la calle a diez pasos delante a aquel hombre vestido de negro, ligeramente encorvado, con su lacio pelo oscuro, la piel lisa, unos ojos tan pequeños que desaparecían tras su sonrisa, la nariz de asceta larga y delgada, aquellos andares que buscaban cómo hacerse más pequeño y la mirada siempre vuelta hacia el suelo, sería incapaz de creer que no se le escapara a su vista un piececillo desnudo sobre el pescante de una carroza, una fotografía licenciosa en un escaparate, una pareja de tortolitos en un portal, o un objeto o imagen que pudiese excitar los sentidos. Todo lo más, un buen observador podía llegar a vislumbrar su temperamento fijándose en su gran boca inquieta, que parecía formada por dos serpentines color bermellón, y en las oleadas de sangre que, cuando ciertos pensamientos se le venían a la cabeza, teñían por un instante su rostro y su cuello. Sin lugar a dudas, el buen alma de su fallecido tío cura no podía vigilar todos sus pasos. Pero su conducta era tan digna y prudente que incluso quienes conocían bien sus hábitos eran incapaces de detectar nada que los indujese a sospechar que él no era lo que parecía, en lo concerniente a estos asuntos. Por lo demás, poseía una naturaleza de ésas cuya sensualidad escapa a lo vulgar, que no se abandonan al vicio porque no se sacian con él y están hechas para encontrar la satisfacción sólo en la posesión, segura y honesta, de un único ser, para nada ajena al afecto: una naturaleza amorosa que, lejos de ser meramente sensual, espera y busca, frenándose sin gran esfuerzo hasta que encuentra la encarnación del ideal físico y moral que se esconde en su mente, y con el cual se contenta quizás con más dificultad que otros hombres más fríos y refinados a los que [...]