Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Null Papier Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Märchen bei Null Papier

- Sprache: Deutsch

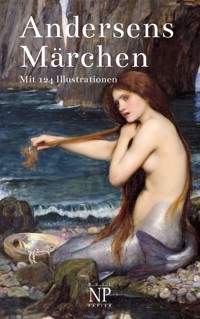

50 Märchen von Hans Christian Andersen, illustriert mit 124 Zeichnungen Hans Christian Andersen ist der wohl berühmteste Dichter und Schriftsteller Dänemarks. Er hat uns eine mannigfaltige Schar der zauberhaftesten Märchenfiguren hinterlassen. Vergleichbar ist sein Werk nur mit den Geschichten der Brüder Grimm oder den Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Lesen Sie die bekanntesten 50 Märchen: »Die kleine Seejungfrau«, »Däumelinchen«, »Die Schneekönigin«, »Das häßliche junge Entlein«, »Des Kaisers neue Kleider«, »Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern«, »Die Prinzessin auf der Erbse« und viele mehr. Null Papier Verlag

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 654

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hans Christian Andersen

Andersens Märchen

Mit 124 Illustrationen

Hans Christian Andersen

Andersens Märchen

Mit 124 Illustrationen

Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Vilhelm Pedersen, John William WaterhouseÜbersetzung: Julius Reuscher 4. Auflage, ISBN 978-3-943466-65-2

null-papier.de/neu

Inhaltsverzeichnis

Hans Christian Andersen – Leben und Werk

Däumelinchen

Der standhafte Zinnsoldat

Das alte Haus

Das Feuerzeug

Das hässliche junge Entlein

Der Garten des Paradieses

Der kleine Klaus und der große Klaus

Der Reisekamerad

Der Sandmann

Einleitung

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Sonnabend

Sonntag

Der Schweinehirt

Der Tannenbaum

Des Kaisers neue Kleider

Die alte Straßenlaterne

Die Geschichte von einer Mutter

Die kleine Seejungfrau

Die roten Schuhe

Die Schneekönigin

Erste Geschichte welche von dem Spiegel und den Scherben handelt

Zweite Geschichte – Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen

Dritte Geschichte – Der Blumengarten bei der Frau, welche zaubern konnte

Vierte Geschichte – Prinz und Prinzessin

Fünfte Geschichte – Das kleine Räubermädchen

Sechste Geschichte – Die Lappin und die Finnin

Siebente Geschichte – Von dem Schlosse der Schneekönigin und was sich später darin zutrug

Die glückliche Familie

Die Hirtin und der Schornsteinfeger

Die Störche

Die Nachtigall

Der Engel

Der fliegende Koffer

Der kleine Tuk

Die Blumen der kleinen Ida

Der Flachs

Die Nachbarsfamilien

Die wilden Schwäne

Elfenhügel

Die Fliedermütterchen

Der Wassertropfen

Der Halskragen

Der böse Fürst

Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern

Die Prinzessin auf der Erbse

Das Liebespaar

Der unartige Knabe

Die Stopfnadel

Das Gänseblümchen

Die Glocke

Der Buchweizen

Der Rosenelf

Holger Danske

Die Springer

Der Schatten

Tölpelhans

Fünf in einer Schote

Der Schneemann

Die Teekanne

Die Galoschen des Glückes

I. Ein Anfang

II. Wie es dem Gerichtsrat erging

III. Des Wächters Abenteuer

IV. Ein Hauptmoment

V. Die Verwandlung des Schreibers

VI. Das Beste, was die Galoschen brachten

Index

Danke

Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.

Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.

Ihr Jürgen Schulze

Märchen bei Null Papier

Andersens Märchen

Die Märchen des Wilhelm Hauff

Weihnachten

Grimms Märchen

Tausendundeine Nacht - 4 Bände - Erwachsene Märchen aus 1001 Nacht

Grimms Sagen

Bunte Märchen

Sagen des klassischen Altertums

Grimms Märchen – Illustriertes Märchenbuch

Alice hinter den Spiegeln

und weitere …

Newsletter abonnieren

Der Newsletter informiert Sie über:

die Neuerscheinungen aus dem Programm

Neuigkeiten über unsere Autoren

Videos, Lese- und Hörproben

attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr

https://null-papier.de/newsletter

Hans Christian Andersen – Leben und Werk

Hans Christian Andersen ist fast jedem noch heute bekannt als einer der größten Märchenerzähler des 19. Jahrhunderts.

Sein bewegtes Leben begann am 2. April 1805 im dänischen Odense auf der Insel Fünen. Er war der Sohn eines verarmten Schuhmachers und einer Trinkerin und hatte dadurch alles andere als gute Voraussetzungen für sein künftiges Leben. Während seiner Kindheit konnte Hans Christian Andersen nur unregelmäßig zum Schulunterricht erscheinen, da das Geld stets knapp war und der Junge dem Vater bei der Arbeit helfen musste. 1816 starb der Vater und der 14-jährige Andersen entschloss sich daraufhin, in die dänische Hauptstadt Kopenhagen zu gehen, um dort sein Glück zu versuchen. Die mutige Entscheidung – war er doch dort ganz auf sich allein gestellt – sollte sich als Glücksfall herausstellen. Denn nachdem sich der Junge zunächst einige Zeit als Schauspieler und Sänger versucht hatte durchzuschlagen, nahm ihn der Konferenzrat Jonas Collin unter seine Fittiche. Er war damals Direktor des Königlichen Theaters in Kopenhagen. Von da an verbrachte Andersen den Rest seiner Jugend im Haus des reichen Mannes, der mehrere Kinder hatte. Zum Sohn des Hauses fühlte sich der junge Mann mehr als nur freundschaftlich hingezogen, doch auch zur jüngsten Tochter verband ihn eine innige freundschaftliche Beziehung. Über Collin wurde er König Friedrich VI. bekannt, der ihm zunächst die Beendigung der schulischen Laufbahn und später das Studium an der Universität in Kopenhagen ermöglichte. Während dieser Zeit war Hans Christian Andersen bereits durch kleine Gedichte und Erzählungen aufgefallen. Der junge Mann verliebte sich bald in eine Frau, die jedoch einem anderen versprochen war. Aus Liebeskummer unternahm er zahlreiche Reisen durch ganz Europa, landete dabei in Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien. Er gelangte sogar bis ins Osmanische Reich. In Dresden war er mehr als dreißig Mal.

Seine Reisen inspirierten zahlreiche seiner Märchen, die oftmals ebenfalls exotische Motive haben. Auch der Einfluss Italiens spiegelt sich darin wider.

Die Bildungsschicht reagierte begeistert auf Andersens erste Romane und weitere literarische Werke, sodass er schnell auch international Anerkennung fand. Mit seinen Romanen gilt er als Begründer der Literatur des Realismus in Dänemark. Im privaten Bereich blieb Hans Christian Andersen zeit seines Lebens allein. Allerdings pflegte er intensive Freundschaften zu mehreren Damen. Zu diesen, mit denen er lange Briefwechsel führte, gehörte auch die Sängerin Jenny Lind, die als »die schwedische Nachtigall« bekannt wurde. Auch mit der Tochter des Entdeckers des Elektromagnetismus, Hans Christian Oersted, verband ihn eine innige Freundschaft. Jedoch fühlte er sich ebenfalls zu Edvard Collin hingezogen, den er schon in seiner Jugend sehr gern gehabt hatte. Selbst als dieser heiratete, behielten sie einen dauerhaften, regelmäßigen Briefkontakt bei. Die Spekulation über Andersens Homosexualität begann deshalb bereits zu seinen Lebzeiten, hatte jedoch keinen Einfluss auf den hohen Status des Literaten.

Im Alter von 70 Jahren starb Hans Christian Andersen hochverehrt in Kopenhagen am 4. August 1875. Er hatte in seinem Leben zahllose Märchen, Romane und andere literarische Werke verfasst und mit diesen stets Erfolg gehabt. Viele internationale Preise wurden ihn zuteil. So wurde er nach seinem Tod mit einem Staatsbegräbnis geehrt und auf dem Kopenhagener Assistenzfriedhof beigesetzt.

Den meisten sind heute die Märchen des Hans Christian Andersen bekannt. Er schrieb davon mehr als 300 Stück, welche in acht Bänden veröffentlicht wurden. Andersen bediente sich hierbei hauptsächlich der Form des Kunstmärchens.

Der Begriff Kunstmärchen bedeutet, dass die Märchen aus der Hand des Dichters selbst stammen und diese nicht, wie im Falle der Brüder Grimm, aus Erzählungen anderer zusammengestellt wurden. Allerdings hatten auch Andersens Märchen teils alte Motive aus aller Herren Länder, die er auf seinen zahlreichen Reisen besucht hatte. Als Quellen dienten beispielsweise alte griechische und osmanische Legenden, aber auch dänische und deutsche Volksmärchen. Diese jedoch setzte er völlig neu zusammen und verlegte sie teilweise in andere Zeiten und Handlungsräume. Einige der Märchen erfand Andersen selbst ohne jeglichen geschichtlichen Hintergrund. Zu diesen gehören »Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern«, »Das hässliche Entlein« sowie sein wohl bekanntestes Märchen »Die Schneekönigin«, welches bis heute auch unzählige filmische und musikalische Interpretationen erfuhr.

Bekannt wurden auch jene Märchen Hans Christian Andersens, in denen er Gegenstände zum Leben erweckte. Das wohl bekannteste dieser Märchen ist »Der standhafte Zinnsoldat«. Weitere Märchen dieser Machart sind »Die Stopfnadel« oder »Der Tannenbaum«, in dem er einen Weihnachtsbaum vermenschlicht und zum Leben erweckt.

Am Ende seines Lebens rückten immer wieder auch neue technische Erfindungen in den Fokus seiner Märchen, wie etwa in »Die große Seeschlange«.

Die Märchen erschienen in den Jahren 1835-1848 sowie 1858-1866 und wurden bis heute in mehr als 80 Sprachen übersetzt.

Auch wenn Hans Christian Andersen die Märchen zunächst für Kinder schrieb, sind sie heute vor allem bei erwachsenen Lesern beliebt. Der hintergründige Humor und die oft ernste Handlung mit subtilen Untertönen finden mehr bei Älteren Anklang.

Neben den Märchen schrieb Hans Christian Andersen mit »Jugendleben und Träume eines italienischen Dichters« (Original: »Improvisatoren«) 1835 auch seinen ersten Roman. Dieser erzählt die Lebensgeschichte des Dichters Antonio, der durch die verschiedensten Regionen Italiens reist. In diesem Roman konnte Andersen eine Vielzahl seiner eigenen Italienerlebnisse wiedergeben – und hatte damit großen Erfolg: Er erhielt für das Werk ein sehr stattliches Dichtergehalt.

Der Roman »Nur ein Geiger« von 1837 erzählt dagegen von einem Menschen, dem es nicht vergönnt ist, mit seiner Genialität als Geiger zu Erfolg zu gelangen. Er scheitert letztendlich an der gesellschaftlichen Wirklichkeit.

Im Jahre 1848 schrieb er den Roman »Die zwei Baronessen«, in dem es um die Überwindung der gesellschaftlichen Schranken geht. Auch dieses Thema hatte Andersen zeitlebens bewegt. Mit dem Roman wollte er zeigen, dass der Geistesadel dem Adel von Geburt an überlegen und deshalb eine gesellschaftliche Abgrenzung nicht möglich ist.

»Das Märchen meines Lebens« lautet der Titel von Hans Christian Andersens 1845/46 erschienener Autobiografie, die in Dänemark erst zehn Jahre später erschien. Im Buch beschreibt Andersen sich selbst als Menschen mit all seinen Eigenheiten und vor allem der Sehnsucht, das Wunderbare im Alltag sehen zu können.

Neben den Märchen und Romanen brachte Hans Christian Andersen auch zahlreiche Gedichte sowie Kurzprosa hervor, welche bis heute beliebt sind.

Däumelinchen

Es war einmal eine Frau, die sich sehr nach einem kleinen Kinde sehnte, aber sie wusste nicht, woher sie es nehmen sollte. Da ging sie zu einer alten Hexe und sagte zu ihr: »Ich möchte herzlich gern ein kleines Kind haben, willst Du mir nicht sagen, woher ich das bekommen kann?«

»Ja, damit wollen wir schon fertig werden!« sagte die Hexe. »Da hast Du ein Gerstenkorn; das ist gar nicht von der Art, wie sie auf dem Felde des Landmanns wachsen, oder wie sie die Hühner zu fressen bekommen; lege das in einen Blumentopf, so wirst Du etwas zu sehen bekommen!«

»Ich danke Dir!« sagte die Frau und gab der Hexe fünf Groschen, ging dann nach Hause, pflanzte das Gerstenkorn, und sogleich wuchs da eine herrliche, große Blume; sie sah aus wie eine Tulpe, aber die Blätter schlossen sich fest zusammen, gerade als ob sie noch in der Knospe wären.

»Das ist eine niedliche Blume!« sagte die Frau und küsste sie auf die roten und gelben Blätter, aber gerade wie sie darauf küsste, öffnete sich die Blume mit einem Knall. Es war eine wirkliche Tulpe, wie man nun sehen konnte, aber mitten in der Blume saß auf dem grünen Samengriffel ein ganz kleines Mädchen, fein und niedlich, sie war nicht über einen Daumen breit und lang, deswegen wurde sie Däumelinchen genannt.

Eine niedliche, lackierte Walnussschale bekam sie zur Wiege, blaue Veilchenblätter waren ihre Matratze und ein Rosenblatt ihr Deckbett. Da schlief sie bei Nacht, aber am Tage spielte sie auf dem Tisch, wo die Frau einen Teller hingestellt, um den sie einen ganzen Kranz von Blumen gelegt hatte, deren Stengel im Wasser standen; hier schwamm ein großes Tulpenblatt, und auf diesem konnte Däumelinchen sitzen, und von der einen Seite des Tellers nach der anderen fahren; sie hatte zwei weiße Pferdehaare zum Rudern. Das sah ganz allerliebst aus. Sie konnte auch singen, und so fein und niedlich, wie man es nie gehört hatte.

Einmal nachts, als sie in ihrem schönen Bette lag, kam eine Kröte durch das Fenster hereingehüpft, wo eine Scheibe entzwei war. Die Kröte war hässlich, groß und nass, sie hüpfte gerade auf den Tisch herunter, wo Däumelinchen lag und unter dem roten Rosenblatt schlief.

»Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn!« sagte die Kröte, und da nahm sie die Walnussschale, worin Däumelinchen schlief, und hüpfte mit ihr durch die zerbrochene Scheibe fort, in den Garten hinunter.

Da floss ein großer, breiter Fluss; aber gerade am Ufer war es sumpfig und morastig; hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. Hu, der war hässlich und garstig und glich ganz seiner Mutter. »Koax, koax, brekkerekekex!« Das war alles, was er sagen konnte, als er das niedliche kleine Mädchen in der Walnussschale erblickte.

»Sprich nicht so laut, denn sonst erwacht sie!« sagte die alte Kröte. »Sie könnte uns noch entlaufen, denn sie ist so leicht wie ein Schwanenflaum! Wir wollen sie auf eins der breiten Seerosenblätter in den Fluss hinaussetzen, das ist für sie, die so leicht und klein ist, gerade wie eine Insel; da kann sie nicht davonlaufen, während wir die Staatsstube unten unter dem Morast, wo Ihr wohnen und hausen sollt, in Stand setzen.«

Draußen in dem Flusse wuchsen viele Seerosen mit den breiten, grünen Blättern, welche aussahen, als schwämmen sie oben auf dem Wasser; das Blatt, welches am weitesten hinauslag, war auch das allergrößte; da schwamm die alte Kröte hinaus und setzte die Walnussschale mit Däumelinchen darauf.

Das kleine Wesen erwachte früh morgens, und da sie sah, wo sie war, fing sie recht bitterlich an zu weinen; denn es war Wasser zu allen Seiten des großen, grünen Blattes, und sie konnte gar nicht an das Land kommen.

Die alte Kröte saß unten im Morast und putzte ihre Stube mit Schilf und gelben Fischblattblumen aus – es sollte da recht hübsch für die neue Schwiegertochter werden – und schwamm dann mit dem hässlichen Sohne zu dem Blatte hinaus, wo Däumelinchen stand. Sie wollten ihr hübsches Bett holen, das sollte in das Brautgemach gestellt werden, bevor sie es selbst betrat. Die alte Kröte verneigte sich tief im Wasser vor ihr und sagte: »Hier siehst Du meinen Sohn; er wird Dein Mann sein, und Ihr werdet recht prächtig unten im Morast wohnen!«

»Koax, koax, brekkerekekex!« war alles, was der Sohn sagen konnte.

Dann nahmen sie das niedliche, kleine Bett und schwammen damit fort; aber Däumelinchen saß ganz allein und weinte auf dem grünen Blatte, denn sie mochte nicht bei der garstigen Kröte wohnen oder ihren hässlichen Sohn zum Manne haben. Die kleinen Fische, welche unten im Wasser schwammen, hatten die Kröte wohl gesehen und gehört, was sie gesagt hatte; deshalb streckten sie die Köpfe hervor, sie wollten doch das kleine Mädchen sehen. Sobald sie es erblickten, fanden sie dasselbe so niedlich, dass es ihnen leid tat, dass es zur hässlichen Kröte hinunter sollte. Nein, das durfte nie geschehen! Sie versammelten sich unten im Wasser rings um den grünen Stengel, welcher das Blatt hielt, nagten mit den Zähnen den Stiel ab, und da schwamm das Blatt den Fluss hinab mit Däumelinchen davon, weit weg, wo die Kröte sie nicht erreichen konnte.

Däumelinchen segelte vor vielen Städten vorbei, und die kleinen Vögel saßen in den Büschen, sahen sie und sangen: »Welch liebliches, kleines Mädchen!« Das Blatt schwamm mit ihr immer weiter und weiter fort; so reiste Däumelinchen außer Landes.

Ein niedlicher, weißer Schmetterling umflatterte sie stets und ließ sich zuletzt auf das Blatt nieder, denn Däumelinchen gefiel ihm. Diese war sehr erfreut; denn nun konnte die Kröte sie nicht erreichen, und es war so schön, wo sie fuhr; die Sonne schien auf das Wasser, dieses glänzte wie das herrlichste Gold. Sie nahm ihren Gürtel, band das eine Ende um den Schmetterling, das andere Ende des Bandes befestigte sie am Blatte; das glitt nun viel schneller davon und sie mit, denn sie stand ja auf demselben.

Da kam ein großer Maikäfer angeflogen, der erblickte sie und schlug augenblicklich seine Klauen um ihren schlanken Leib und flog mit ihr auf einen Baum; das grüne Blatt schwamm den Fluss hinab und der Schmetterling mit, denn er war an das Blatt gebunden und konnte nicht von demselben loskommen.

Wie war das arme Däumelinchen erschrocken, als der Maikäfer mit ihr auf den Baum flog! Aber hauptsächlich war sie des schönen, weißen Schmetterlings wegen betrübt, den sie an das Blatt festgebunden hatte; im Fall er sich nicht befreien konnte, musste er ja verhungern. Aber darum kümmerte sich der Maikäfer gar nicht. Er setzte sich mit ihr auf das größte, grüne Blatt des Baumes, gab ihr das Süße der Blumen zu essen und sagte, dass sie niedlich sei, obgleich sie einem Maikäfer durchaus nicht gleiche. Später kamen alle die anderen Maikäfer, die im Baume wohnten, und besuchten sie; sie betrachteten Däumelinchen, und die Maikäferfräulein rümpften die Fühlhörner und sagten: »Sie hat doch nicht mehr als zwei Beine; das sieht erbärmlich aus.« – »Sie hat keine Fühlhörner!« sagte eine andere. »Sie ist so schlank in der Mitte; pfui, sie sieht wie ein Mensch aus! Wie hässlich sie ist!« sagten alle Maikäferinnen, und doch war Däumelinchen so niedlich. Das erkannte auch der Maikäfer, der sie geraubt hatte, aber als alle anderen sagten, sie sei hässlich, so glaubte er es zuletzt auch und wollte sie gar nicht haben; sie konnte gehen, wohin sie wollte. Sie flogen mit ihr den Baum hinab und setzten sie auf ein Gänseblümchen; da weinte sie, weil sie so hässlich sei, dass die Maikäfer sie nicht haben wollten, und doch war sie das Lieblichste, das man sich denken konnte, so fein und klar wie das schönste Rosenblatt.

Den ganzen Sommer über lebte das arme Däumelinchen ganz allein in dem großen Walde. Sie flocht sich ein Bett aus Grashalmen und hing es unter einem Klettenblatte auf, so war sie vor dem Regen geschützt; sie pflückte das Süße der Blumen zur Speise und trank vom Tau, der jeden Morgen auf den Blättern lag. So verging Sommer und Herbst. Aber nun kam der Winter, der kalte, lange Winter. Alle Vögel, die so schön vor ihr gesungen hatten, flogen davon, Bäume und Blumen verdorrten; das große Klettenblatt, unter dem sie gewohnt hatte, schrumpfte zusammen und es blieb nichts, als ein gelber, verwelkter Stengel zurück; Däumelinchen fror erschrecklich, denn ihre Kleider waren entzwei und sie war selbst so fein und klein, sie musste erfrieren. Es fing an zu schneien, und jede Schneeflocke, die auf sie fiel, war, als wenn man auf uns eine ganze Schaufel voll wirft, denn wir sind groß, und sie war nur einen Zoll lang. Da hüllte sie sich in ein verdorrtes Blatt ein, aber das wollte nicht wärmen; sie zitterte vor Kälte.

Dicht vor dem Walde, wohin sie nun gekommen war, lag ein großes Kornfeld, aber das Korn war schon lange abgeschnitten, nur die nackten, trockenen Stoppeln standen aus der gefrorenen Erde hervor. Sie waren gerade wie ein ganzer Wald für sie zu durchwandern und sie zitterte vor Kälte! Da gelangte sie vor die Türe der Feldmaus, die ein kleines Loch unter den Kornstoppeln hatte. Da wohnte die Feldmaus warm und gut, hatte die ganze Stube voll Korn, eine herrliche Küche und Speisekammer. Das arme Däumelinchen stellte sich in die Türe, gerade wie jedes andere arme Bettelmädchen, und bat um ein kleines Stück von einem Gerstenkorn, denn sie hatte in zwei Tagen nicht das Mindeste zu essen gehabt.

»Du kleines Wesen!« sagte die Feldmaus, denn im Grunde war es eine gute alte Feldmaus, »komm herein in meine warme Stube und iss mit mir!«

Da ihr nun Däumelinchen gefiel, sagte sie: »Du kannst den Winter über bei mir bleiben, aber Du musst meine Stube sauber und rein halten und mir Geschichten erzählen, denn die liebe ich sehr.« Däumelinchen tat, was die gute alte Feldmaus verlangte, und hatte es außerordentlich gut.

»Nun werden wir bald Besuch erhalten!« sagte die Feldmaus. »Mein Nachbar pflegt mich wöchentlich einmal zu besuchen. Er steht sich noch besser als ich, hat große Säle und trägt einen schönen, schwarzen Samtpelz! Wenn Du den zum Manne bekommen könntest, so wärest Du gut versorgt; aber er kann nicht sehen. Du musst ihm die niedlichsten Geschichten erzählen, die Du weißt!«

Aber darum kümmerte sich Däumelinchen nicht, sie mochte den Nachbar gar nicht haben, denn er war ein Maulwurf.

Er kam und stattete den Besuch in seinem schwarzen Samtpelz ab. Er sei reich und gelehrt, sagte die Feldmaus; seine Wohnung war auch zwanzigmal größer, als die der Feldmaus. Gelehrsamkeit besaß er, aber die Sonne und die schönen Blumen mochte er gar nicht leiden, von diesen sprach er schlecht, denn er hatte sie noch nie gesehen.

Däumelinchen musste singen, und sie sang: »Maikäfer fliege!« und: »Geht der Pfaffe auf das Feld.« Da wurde der Maulwurf in sie, der schönen Stimme wegen, verliebt, aber er sagte nichts, er war ein besonnener Mann.

Er hatte sich vor kurzem einen langen Gang durch die Erde von seinem bis zu ihrem Hause gegraben; in diesem erhielten die Feldmaus und Däumelinchen die Erlaubnis, zu spazieren, soviel sie wollten. Aber er bat sie, sich nicht vor dem toten Vogel zu fürchten, der in dem Gange liege; es war ein ganzer Vogel mit Federn und Schnabel, der sicher erst kürzlich gestorben und nun begraben war, gerade da wo er seinen Gang gemacht hatte.

Der Maulwurf nahm nun ein Stück faules Holz ins Maul, denn das schimmert ja wie Feuer im Dunkeln, ging dann voran und leuchtete ihnen in dem langen, dunkeln Gange. Als sie dahin kamen, wo der tote Vogel lag, stemmte der Maulwurf seine breite Nase gegen die Decke und stieß die Erde auf, sodass ein großes Loch wurde, durch welches das Licht hinunter scheinen konnte. Mitten auf dem Fußboden lag eine tote Schwalbe, die schönen Flügel fest an die Seite gedrückt, die Füße und den Kopf unter die Federn gezogen; der arme Vogel war sicher vor Kälte gestorben. Das tat Däumelinchen leid, sie hielt viel von allen kleinen Vögeln, sie hatten ja den ganzen Sommer so schön vor ihr gesungen und gezwitschert; aber der Maulwurf stieß ihn mit seinen kurzen Beinen und sagte: »Nun pfeift er nicht mehr! Es muss doch erbärmlich sein, als kleiner Vogel geboren zu werden! Gott sei Dank, dass keins von meinen Kindern das wird; ein solcher Vogel hat ja außer seinem Quivit nichts, und muss im Winter verhungern!«

»Ja, das mögt Ihr als vernünftiger Mann wohl sagen«, erwiderte die Feldmaus. »Was hat der Vogel für all’ sein Quivit, wenn der Winter kommt? Er muss hungern und frieren; doch das soll wohl vornehm sein!«

Däumelinchen sagte gar nichts; aber als die beiden anderen dem Vogel den Rücken wandten, neigte sie sich herab, schob die Federn beiseite, welche den Kopf bedeckten, und küsste ihn auf die geschlossenen Augen.

»Vielleicht war er es, der so hübsch vor mir im Sommer sang«, dachte sie. »Wie viel Freude hat er mir nicht gemacht, der liebe, schöne Vogel!«

Der Maulwurf stopfte nun das Loch zu, durch welches der Tag hereinschien, und begleitete dann die Damen nach Hause. Aber nachts konnte Däumelinchen gar nicht schlafen; da stand sie von ihrem Bette auf und flocht von Heu einen großen, schönen Teppich, den trug sie zu dem Vogel, breitete ihn über denselben und legte weiche Baumwolle, welche sie in der Stube der Feldmaus gefunden hatte, an die Seiten des Vogels, damit er in der kalten Erde warm liegen möge.

»Lebe wohl, Du schöner, kleiner Vogel!« sagte sie. »Lebe wohl und habe Dank für Deinen herrlichen Gesang im Sommer, als alle Bäume grün waren und die Sonne warm auf uns herabschien!« Dann legte sie ihr Haupt an des Vogels Brust, erschreckte aber zugleich, denn es war gerade, als ob drinnen etwas klopfte. Das war des Vogels Herz. Der Vogel war nicht tot, er lag nur betäubt da und war nun erwärmt worden und bekam wieder Leben.

Im Herbst fliegen alle Schwalben nach den warmen Ländern fort; aber ist da eine, die sich verspätet, so friert sie so, dass sie wie tot niederfällt, liegen bleibt, wo sie hinfällt, und der kalte Schnee sie bedeckt.

Däumelinchen zitterte heftig, so war sie erschrocken, denn der Vogel war ja groß, sehr groß gegen sie, die nur einen Zoll lang war; aber sie fasste doch Mut, legte die Baumwolle dichter um die arme Schwalbe, und holte ein Krausemünzblatt, welches sie selbst zum Deckblatt gehabt hatte, und legte es über den Kopf des Vogels.

In der nächsten Nacht schlich sie sich wieder zu ihm, und da war er nun lebendig, aber ganz matt, er konnte nur einen Augenblick seine Augen öffnen und Däumelinchen ansehen, die mit einem Stück faulen Holzes in der Hand, denn eine andere Laterne hatte sie nicht, vor ihm stand.

»Ich danke Dir, Du niedliches, kleines Kind!« sagte die kranke Schwalbe zu ihr. »Ich bin herrlich erwärmt worden; bald erhalte ich meine Kräfte zurück und kann dann wieder draußen in dem warmen Sonnenschein herumfliegen!«

»O«, sagte Däumelinchen, »es ist kalt draußen, es schneit und friert! Bleib in Deinem warmen Bette, ich werde Dich schon pflegen!«

Dann brachte sie der Schwalbe Wasser in einem Blumenblatt, und diese trank und erzählte ihr, wie sie ihren einen Flügel an einem Dornbusch gerissen und deshalb nicht so schnell habe fliegen können, als die anderen Schwalben, welche fortgeflogen seien, weit fort nach den warmen Ländern. So sei sie zuletzt zur Erde gefallen. Mehr wusste sie nicht, und auch nicht, wie sie hierher gekommen war.

Den ganzen Winter blieb sie nun da unten, Däumelinchen pflegte sie und hatte sie lieb, weder der Maulwurf noch die Feldmaus erfuhr etwas davon, denn sie mochten die arme Schwalbe nicht leiden.

Sobald das Frühjahr kam und die Sonne die Erde erwärmte, sagte die Schwalbe Däumelinchen Lebewohl, die das Loch öffnete, welches der Maulwurf oben gemacht hatte. Die Sonne schien herrlich zu ihnen herein und die Schwalbe fragte, ob sie mitkommen wolle, sie könnte auf ihrem Rücken sitzen, sie wollten weit in den grünen Wald hineinfliegen. Aber Däumelinchen wusste, dass es die alte Feldmaus betrüben würde, wenn sie sie verließe.

»Nein, ich kann nicht!« sagte Däumelinchen.

»Lebe wohl, lebe wohl, Du gutes, niedliches Mädchen!« sagte die Schwalbe und flog hinaus in den Sonnenschein. Däumelinchen sah ihr nach und das Wasser trat ihr in die Augen, denn sie war der armen Schwalbe von Herzen gut.

»Quivit, quivit!« sang der Vogel und flog in den grünen Wald. Däumelinchen war recht betrübt. Sie erhielt gar keine Erlaubnis, in den warmen Sonnenschein hinauszugehen. Das Korn, welches auf dem Felde, über dem Hause der Feldmaus gesät war, wuchs auch hoch in die Luft empor; das war ein ganz dichter Wald für das arme, kleine Mädchen, das nur einen Zoll lang war.

»Nun sollst Du im Sommer Deine Aussteuer nähen!« sagte die Feldmaus zu ihr; denn der Nachbar, der langweilige Maulwurf in dem schwarzen Samtpelze, hatte um sie gefreit. »Du musst sowohl Wollen-wie Leinenzeug haben, denn es darf Dir an nichts fehlen, wenn Du des Maulwurfs Frau wirst!«

Däumelinchen musste auf der Spindel spinnen, und die Feldmaus mietete vier Spinnen, welche Tag und Nacht für sie spannen und webten. Jeden Abend besuchte sie der Maulwurf und sprach dann immer davon, dass, wenn der Sommer zu Ende gehe, die Sonne lange nicht so warm scheinen werde, sie brenne ja jetzt die Erde fest wie einen Stein; ja, wenn der Sommer vorbei sei, dann wolle er mit Däumelinchen Hochzeit halten. Aber sie war gar nicht erfreut darüber, denn sie mochte den langweiligen Maulwurf nicht leiden. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging, und jeden Abend, wenn sie unterging, stahl sie sich zur Tür hinaus, und wenn dann der Wind die Kornähren trennte, sodass sie den blauen Himmel erblicken konnte, dachte sie daran, wie hell und schön es hier draußen sei, und wünschte sehnlichst, die liebe Schwalbe wiederzusehen; aber die kam nicht wieder; sie war gewiss weit weg in den schönen grünen Wald gezogen.

Als es nun Herbst wurde, hatte Däumelinchen ihre ganze Aussteuer fertig.

»In vier Wochen sollst Du Hochzeit halten!« sagte die Feldmaus. Aber Däumelinchen weinte und sagte, sie wolle den langweiligen Maulwurf nicht haben.

»Schnickschnack!« sagte die Feldmaus. »Werde nicht widerspenstig, denn sonst werde ich Dich mit meinen weißen Zähnen beißen! Es ist ja ein schöner Mann, den Du bekommst! Die Königin selbst hat keinen solchen schwarzen Samtpelz! Er hat Küche und Keller voll. Danke Du Gott für ihn!«

Nun sollten sie Hochzeit haben. Der Maulwurf war schon gekommen, Däumelinchen zu holen; sie sollte bei ihm wohnen, tief unter der Erde, nie an die warme Sonne herauskommen, denn die mochte er nicht leiden. Das arme Kind war sehr betrübt; sie sollte nun der schönen Sonne Lebewohl sagen, die sie doch bei der Feldmaus hatte von der Tür aus sehen dürfen.

»Lebe wohl, Du helle Sonne!« sagte sie, streckte die Arme hoch empor und ging auch eine kleine Strecke weiter vor dem Hause der Feldmaus; denn nun war das Korn geerntet, und hier standen nur die trockenen Stoppeln. »Lebe wohl, lebe wohl!« sagte sie und schlang ihre Arme um eine kleine rote Blume, die da stand. »Grüße die kleine Schwalbe von mir, wenn Du sie zu sehen bekommst!«

»Quivit, quivit!« ertönte es plötzlich über ihrem Kopfe, sie sah empor, es war die kleine Schwalbe, die gerade vorbei kam. Sobald sie Däumelinchen erblickte, wurde sie sehr erfreut; diese erzählte ihr, wie ungern sie den hässlichen Maulwurf zum Manne haben wolle, und dass sie dann tief unter der Erde wohnen solle, wo nie die Sonne scheine. Sie konnte sich nicht enthalten, dabei zu weinen.

»Nun kommt der kalte Winter«, sagte die kleine Schwalbe; »ich fliege weit fort nach den warmen Ländern, willst Du mit mir kommen? Du kannst auf meinem Rücken sitzen! Binde Dich nur mit Deinem Gürtel fest, dann fliegen wir von dem hässlichen Maulwurf und seiner dunkeln Stube fort, weit über die Berge, nach den warmen Ländern, wo die Sonne schöner scheint als hier, wo es immer Sommer ist und herrliche Blumen gibt. Fliege nur mit mir, Du liebes, kleines Däumelinchen, die mein Leben gerettet hat, als ich wie tot in dem dunkeln Erdkeller lag!«

»Ja, ich werde mit Dir kommen!« sagte Däumelinchen und setzte sich auf des Vogels Rücken, mit den Füßen auf seine entfalteten Schwingen, band ihren Gürtel an einer der stärksten Federn fest, und da flog die Schwalbe hoch in die Luft hinauf, über Wald und über See, hoch hinauf über die großen Berge, wo immer Schnee liegt; Däumelinchen fror in der kalten Luft, aber dann verkroch sie sich unter des Vogels warmen Federn und streckte nur den kleinen Kopf hervor, um all’ die Schönheiten unter sich zu bewundern.

Da kamen sie denn nach den warmen Ländern. Dort schien die Sonne weit klarer als hier, der Himmel war zweimal so hoch, und an Gräben und Hecken wuchsen die schönsten, grünen und blauen Weintrauben. In den Wäldern hingen Zitronen und Apfelsinen, hier duftete es von Myrten und Krausemünze, auf den Landstraßen liefen die niedlichsten Kinder und spielten mit großen, bunten Schmetterlingen. Aber die Schwalbe flog noch weiter fort, und es wurde schöner und schöner. Unter den herrlichsten grünen Bäumen an dem blauen See stand ein blendend weißes Marmorschloss aus noch alten Zeiten. Weinreben rankten sich um die hohen Säulen empor; ganz oben waren viele Schwalbennester, und in einem derselben wohnte die Schwalbe, welche Däumelinchen trug.

»Hier ist mein Haus!« sagte die Schwalbe. »Aber willst Du Dir nun selbst eine der prächtigsten Blumen, die da unten wachsen, aussuchen, dann will ich Dich hineinsetzen und Du sollst es so gut haben, wie Du es nur wünschest!«

»Das ist herrlich!« sagte Däumelinchen und klatschte in die kleinen Hände.

Da lag eine große, weiße Marmorsäule, welche zu Boden gefallen und in drei Stücke gesprungen war, aber zwischen diesen wuchsen die schönsten, großen, weißen Blumen. Die Schwalbe flog mit Däumelinchen hinunter und setzte sie auf eins der breiten Blätter. Aber wie erstaunte diese! Da saß ein kleiner Mann mitten in der Blume, so weiß und durchsichtig, als wäre er von Glas; die niedlichste Goldkrone trug er auf dem Kopfe und die herrlichsten, klaren Flügel an den Schultern, er selbst war nicht größer als Däumelinchen. Es war der Blume Engel. In jeder Blume wohnte so ein kleiner Mann oder eine Frau, aber dieser war der König über alle.

»Gott, wie ist er schön!« flüsterte Däumelinchen der Schwalbe zu. Der kleine Prinz erschrak sehr über die Schwalbe, denn sie war gegen ihn, der so klein und fein war, ein Riesenvogel; aber als er Däumelinchen erblickte, wurde er hocherfreut; sie war das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Deswegen nahm er seine Goldkrone vom Haupte und setzte sie ihr auf, fragte, wie sie heiße und ob sie seine Frau werden wolle, dann solle sie Königin über alle Blumen werden! Ja, das war wahrlich ein anderer Mann als der Sohn der Kröte und der Maulwurf mit dem schwarzen Samtpelze. Sie sagte deshalb ja zu dem herrlichen Prinzen, und von jeder Blume kam eine Dame oder ein Herr, so niedlich, dass es eine Lust war; jeder brachte Däumelinchen ein Geschenk, aber das beste von allen waren ein Paar schöne Flügel von einer großen, weißen Fliege; sie wurden Däumelinchen am Rücken befestigt, und nun konnte sie auch von Blume zu Blume fliegen. Da gab es viele Freude, und die Schwalbe saß oben in ihrem Neste und sang ihnen vor, so gut sie konnte; aber im Herzen war sie doch betrübt, denn sie war Däumelinchen gut und hätte sich nie von ihr trennen mögen.

»Du sollst nicht Däumelinchen heißen!« sagte der Blumenengel zu ihr. »Das ist ein hässlicher Name und Du bist schön. Wir wollen Dich Maja nennen.«

»Lebe wohl, lebe wohl!« sagte die kleine Schwalbe und flog wieder fort von den warmen Ländern, weit weg nach Deutschland zurück; dort hatte sie ein kleines Nest über dem Fenster, wo der Mann wohnt, der Märchen erzählen kann, vor ihm sang sie »Quivit, quivit!«

Daher wissen wir die ganze Geschichte.

Der standhafte Zinnsoldat

Es waren einmal fünfundzwanzig Zinnsoldaten, die waren alle Brüder, denn sie waren aus einem alten zinnernen Löffel gemacht worden. Das Gewehr hielten sie im Arm und das Gesicht gerade aus; rot und blau, überaus herrlich war die Uniform; das Allererste, was sie in dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel genommen wurde, in der sie lagen, war das Wort »Zinnsoldaten!« Das rief ein kleiner Knabe und klatschte in die Hände; er hatte sie erhalten, denn es war sein Geburtstag, und er stellte sie nun auf dem Tische auf. Der eine Soldat glich dem anderen leibhaft, nur ein einziger war etwas verschieden; er hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden, und da war nicht mehr Zinn genug da: doch stand er eben so fest auf seinem einen Bein als die anderen auf ihren zweien, und gerade er ist es, der sich bemerkbar machte.

Auf dem Tisch, auf welchem sie aufgestellt wurden, stand vieles andere Spielzeug, aber das, was am meisten in die Augen fiel, war ein niedliches Schloss von Papier. Durch die kleinen Fenster konnte man gerade in die Säle hineinsehen. Draußen vor demselben standen kleine Bäume rings um einen kleinen Spiegel, der wie ein kleiner See aussehen sollte. Schwäne von Wachs schwammen darauf und spiegelten sich. Das war alles niedlich, aber das Niedlichste war doch ein kleines Mädchen, das mitten in der offenen Schlosstür stand; sie war auch aus Papier ausgeschnitten, aber sie hatte ein schönes Kleid und ein kleines, schmales, blaues Band über den Schultern, gerade wie eine Schärpe; mitten in dieser saß ein glänzender Stern, gerade so groß wie ihr ganzes Gesicht. Das kleine Mädchen streckte ihre beiden Arme aus, denn sie war eine Tänzerin, und dann hob sie das eine Bein so hoch empor, dass der Zinnsoldat es durchaus nicht finden konnte und glaubte, dass sie gerade wie er nur ein Bein habe.

»Das wäre eine Frau für mich«, dachte er; »aber sie ist etwas vornehm, sie wohnt in einem Schlosse, ich habe nur eine Schachtel und da sind wir fünfundzwanzig darin, das ist kein Ort für sie; doch ich muss suchen, Bekanntschaft mit ihr anzuknüpfen!« Und dann legte er sich, so lang er war, hinter eine Schnupftabaksdose, welche auf dem Tische stand; da konnte er recht die kleine, feine Dame betrachten, die fortfuhr auf einem Bein zu stehen, ohne umzufallen.

Als es Abend wurde, kamen alle die anderen Zinnsoldaten in ihre Schachtel und die Leute im Hause gingen zu Bette. Nun fing das Spielzeug an zu spielen, sowohl »Es kommen Fremde!« als auch »Krieg führen« und »Ball geben«; die Zinnsoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mit dabei sein, aber sie konnten den Deckel nicht aufheben. Der Nussknacker schoss Purzelbäume, und der Griffel belustigte sich auf der Tafel; es war ein Lärm, dass der Kanarienvogel davon erwachte und anfing mitzusprechen, und zwar in Versen. Die beiden einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinnsoldat und die Tänzerin; sie hielt sich gerade auf der Zehenspitze und beide Arme ausgestreckt; er war eben so standhaft auf seinem einen Beine; seine Augen wandte er keinen Augenblick von ihr weg.

Nun schlug die Uhr zwölf, und klatsch!, da sprang der Deckel von der Schnupftabaksdose, aber da war kein Tabak darin, nein, sondern ein kleiner schwarzer Kobold. Das war ein Kunststück.

»Zinnsoldat«, sagte der Kobold, »halte Deine Augen im Zaum!«

Aber der Zinnsoldat tat, als ob er es nicht hörte.

»Ja, warte nur bis morgen!« sagte der Kobold.

Als es nun Morgen wurde und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat in das Fenster gestellt, und war es nun der Kobold oder der Zugwind, auf einmal flog das Fenster zu und der Soldat stürzte drei Stockwerke hoch hinunter. Das war eine erschreckliche Fahrt. Er streckte das Bein gerade in die Höhe und blieb auf der Helmspitze mit dem Bajonnet abwärts zwischen den Pflastersteinen stecken.

Das Dienstmädchen und der kleine Knabe kamen sogleich hinunter, um zu suchen; aber, obgleich sie nahe daran waren, auf ihn zu treten, so konnten sie ihn doch nicht erblicken. Hätte der Zinnsoldat gerufen: »Hier bin ich!« so hätten sie ihn wohl gefunden, aber er fand es nicht passend, laut zu schreien, weil er in Uniform war.

Nun fing es an zu regnen; die Tropfen fielen immer dichter, es ward ein ordentlicher Platzregen; als derselbe zu Ende war, kamen zwei Straßenjungen vorbei.

»Sieh Du!« sagte der eine, »da liegt ein Zinnsoldat! Der soll hinaus und segeln!«

Sie machten ein Boot von einer Zeitung, setzten den Soldat mitten in dasselbe, und nun segelte er den Rinnstein hinunter; beide Knaben liefen nebenher und klatschten in die Hände. Was schlugen da für Wellen in dem Rinnstein und welcher Strom war da! Ja, der Regen hatte aber auch geströmt. Das Papierboot schaukelte auf und nieder, mitunter drehte es sich so geschwind, dass der Zinnsoldat bebte; aber er blieb standhaft, verzog keine Miene, sah gerade aus und hielt das Gewehr im Arm.

Mit einem Male trieb das Boot unter eine lange Rinnsteinbrücke; da wurde es gerade so dunkel, als wäre er in seiner Schachtel.

»Wohin mag ich nun kommen?« dachte er. »Ja, ja, das ist des Kobolds Schuld! Ach säße doch das kleine Mädchen hier im Boote, da möchte es meinetwegen noch einmal so dunkel sein!«

Da kam plötzlich eine große Wasserratte, welche unter der Rinnsteinbrücke wohnte.

»Hast Du einen Pass?« fragte die Ratte. »Her mit dem Passe!«

Aber der Zinnsoldat schwieg still und hielt das Gewehr noch fester.

Das Boot fuhr davon und die Ratte hinterher. Hu! Wie fletschte sie die Zähne und rief den Holzspänen und dem Stroh zu:

»Halt auf! Halt auf! Er hat keinen Zoll bezahlt; er hat den Pass nicht gezeigt!«

Aber die Strömung wurde stärker und stärker! Der Zinnsoldat konnte schon da, wo das Brett aufhörte, den hellen Tag erblicken, aber er hörte auch einen brausenden Ton, der wohl einen tapferen Mann erschrecken konnte; denkt nur, der Rinnstein stürzte, wo die Brücke endete, gerade hinaus in einen großen Kanal; das würde für ihn eben so gefährlich gewesen sein, als für uns, einen großen Wasserfall hinunterzufahren.

Nun war er schon so nahe dabei, dass er nicht mehr anhalten konnte. Das Boot fuhr hinaus, der arme Zinnsoldat hielt sich so steif er konnte, niemand sollte ihm nachsagen, dass er mit den Augen blinke. Das Boot schnurrte drei-, viermal herum und war bis zum Rande mit Wasser gefüllt, es musste sinken. Der Zinnsoldat stand bis zum Halse im Wasser, und tiefer und tiefer sank das Boot, mehr und mehr löste das Papier sich auf; nun ging das Wasser über des Soldaten Kopf. Da dachte er an die kleine, niedliche Tänzerin, die er nie mehr zu Gesicht bekommen sollte, und es klang vor des Zinnsoldaten Ohren:

»Fahre, fahre Kriegsmann! Den Tod musst Du erleiden!«

Nun ging das Papier entzwei und der Zinnsoldat stürzte hindurch, wurde aber augenblicklich von einem großen Fisch verschlungen.

Wie war es dunkel da drinnen! Da war es noch schlimmer als unter der Rinnsteinbrücke, und dann war es so sehr eng; aber der Zinnsoldat war standhaft und lag so lang er war, mit dem Gewehre im Arm.

Der Fisch fuhr umher, er machte die allerschrecklichsten Bewegungen; endlich wurde er ganz still, es fuhr wie ein Blitzstrahl durch ihn hin. Das Licht schien ganz klar und jemand rief laut: »Der Zinnsoldat!« Der Fisch war gefangen worden, auf den Markt gebracht, verkauft und war in die Küche hinaufgekommen, wo die Köchin ihn mit einem großen Messer aufschnitt. Sie nahm mit zwei Fingern den Soldat mitten um den Leib und trug ihn in die Stube hinein, wo alle den merkwürdigen Mann sehen wollten, der im Magen eines Fisches herumgereist war; aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz. Sie stellten ihn auf den Tisch und da – wie sonderbar kann es doch in der Welt zugehen! Der Zinnsoldat war in derselben Stube, in der er früher gewesen war, er sah dieselben Kinder und dasselbe Spielzeug stand auf dem Tische, das herrliche Schloss mit der niedlichen, kleinen Tänzerin; sie hielt sich noch auf dem einen Bein und hatte das andere hoch in der Luft, sie war auch standhaft; das rührte den Zinnsoldat, er war nahe daran, Zinn zu weinen, aber es schickte sich nicht. Er sah sie an, aber sie sagten gar nichts.

Da nahm der eine der kleinen Knaben den Soldaten und warf ihn gerade in den Ofen, obwohl er gar keinen Grund dafür hatte; es war sicher der Kobold in der Dose, der schuld daran war.

Der Zinnsoldat stand ganz beleuchtet da und fühlte eine Hitze, die erschrecklich war; aber ob sie von dem wirklichen Feuer oder von der Liebe herrührte, das wusste er nicht. Die Farben waren ganz von ihm abgegangen; ob das auf der Reise geschehen oder ob der Kummer daran schuld war, konnte niemand sagen. Er sah das kleine Mädchen an, sie blickte ihn an, und er fühlte, dass er schmelze, aber noch stand er standhaft mit dem Gewehre im Arm. Da ging eine Tür auf, der Wind ergriff die Tänzerin und sie flog, einer Sylphide gleich, gerade in den Ofen zum Zinnsoldaten, loderte in Flammen auf und war verschwunden, da schmolz der Zinnsoldat zu einem Klumpen, und als das Mädchen am folgenden Tage die Asche herausnahm, fand sie ihn als ein kleines Zinnherz; von der Tänzerin hingegen war nur der Stern noch da, und der war kohlschwarz gebrannt.

Das alte Haus

Da stand in einer Nebenstraße ein altes, altes Haus, welches fast dreihundert Jahre alt war; denn das konnte man an dem Balken lesen, wo die Jahreszahl zugleich mit Tulpen und Hopfenranken ausgeschnitten war. Da standen ganze Verse in der Schreibart der alten Zeit, und über jedem Fenster war im Balkon ein bis zur Fratze verzogenes Gesicht ausgeschnitzt. Das eine Stockwerk reichte weit über das andere hervor, und unter dem Dache war eine bleierne Rinne mit einem Drachenkopf angebracht; das Regenwasser sollte aus dem Rachen herauslaufen, aber es lief aus dem Bauch, denn es war ein Loch in der Rinne.

Alle die anderen Häuser in der Straße waren neu und hübsch, mit großen Fensterscheiben und glatten Wänden; man konnte wohl sehen, dass sie mit dem alten Hause nichts zu tun haben wollten, sie dachten wohl: »Wie lange soll dieses alte Gerümpel hier noch zum allgemeinen Ärgernis in der Straße stehen! Auch springt der Erker so weit hervor, dass niemand aus unsern Fenstern sehen kann, was auf jener Seite vorgeht! Die Treppe ist so breit, wie zu einem Schlosse und so hoch, wie zu einem Kirchturm. Das eiserne Geländer sieht aus wie die Tür zu einem Erbbegräbnisse, und dann hat es messingene Knöpfe. Es ist recht abgeschmackt!«

Gerade gegenüber in der Straße standen auch neue Häuser, sie dachten wie die anderen, aber am Fenster saß hier ein kleiner Knabe mit frischen, roten Wangen, mit hellen, strahlenden Augen; ihm gefiel das alte Haus noch am meisten, und das sowohl im Sonnenschein wie im Mondenschein. Und sah er hinüber nach der Mauer, wo der Kalk abgefallen war, dann konnte er sitzen und die sonderbarsten Bilder herausfinden, gerade wie die Straße früher ausgesehen haben mochte, mit Treppen, Erkern und spitzen Giebeln, er konnte Soldaten mit Hellebarden sehen, und Dachrinnen, die wie Drachen und Lindwürme herumliefen. Das war so recht ein Haus zum Anschauen; und da drüben wohnte ein alter Mann, der trug Kniehosen, hatte einen Rock mit großen, messingenen Knöpfen und eine Perücke, der man es ansehen konnte, dass es eine wirkliche Perücke war. Jeden Morgen kam ein alter Aufwärter zu ihm, welcher rein machte und Gänge besorgte, sonst war der alte Mann in den Kniehosen ganz allein in dem alten Hause. Manchmal kam er an das Fenster und sah hinaus, und der kleine Knabe nickte ihm zu, und der alte Mann nickte wieder, so wurden sie miteinander bekannt und waren Freunde, obgleich sie nie miteinander gesprochen hatten, aber das war auch gar nicht nötig.

Der kleine Knabe hörte seine Eltern sagen: »Der alte Mann da drüben hat es recht gut, aber er lebt erschrecklich einsam!«

Am nächsten Sonntag nahm der kleine Knabe etwas und wickelte es in ein Stück Papier, ging vor die Haustür und als der, welcher die Gänge besorgte, vorbeikam, sagte er zu ihm: »Höre, willst Du dem alten Manne da drüben dieses von mir bringen? Ich habe zwei Zinnsoldaten, dies ist der eine, er soll ihn haben; denn ich weiß, er ist schrecklich einsam.«

Der alte Aufwärter sah ganz vergnügt aus, nickte und trug den Zinnsoldaten hinüber in das alte Haus. Darauf wurde angefragt, ob der kleine Knabe nicht Lust habe, selbst hinüber zu kommen, und einen Besuch abzustatten, und dazu erhielt er von seinen Eltern die Erlaubnis, und so kam er in das alte Haus.

Die Messingknöpfe auf dem Treppengeländer glänzten weit stärker als sonst; man hätte glauben können, dass sie des Besuches wegen poliert worden seien, und es war, als ob die ausgeschnitzten Trompeter – denn in der Tür waren Trompeter ausgeschnitzt, die in Tulpen standen – aus allen Kräften bliesen, die Backen sahen weit dicker aus als zuvor. Ja, sie bliesen: »Tratteratra! Der kleine Knabe kommt! Tratteratra!« – und dann ging die Tür auf. Die ganze Flur war mit alten Bildern, Rittern in Harnischen und Frauen in seidenen Kleidern verziert; und die Harnische rasselten und die seidenen Kleider rauschten! – Dann kam da eine Treppe, die ging ein großes Stück hinauf und ein kleines Stück hinunter, und dann gelangte man auf einen Altan, der freilich sehr gebrechlich, mit großen Löchern und langen Spalten versehen war, aber aus allen wuchsen Gras und Blätter, der ganze Altan, der Hof und die Mauern waren mit so vielem Grün bewachsen, dass es wie ein Garten aussah, aber es war nur ein Altan. Hier standen alte Blumentöpfe, die Gesichter und Eselsohren hatten; die Blumen wuchsen aber gerade so wie wilde Pflanzen. In dem einen Topfe wuchsen nach allen Seiten Nelken über, das heißt das Grüne davon, Schößling auf Schößling, die sprachen ganz deutlich: »Die Luft hat mich gestreichelt, die Sonne hat mich geküsst und mir zum Sonntag eine kleine Blume versprochen, eine kleine Blume zum Sonntag!«

Dann gelangte er in ein Zimmer, wo die Wände einen Überzug von Schweinsleder hatten, und darauf waren goldene Blumen gedruckt.

»Vergoldung vergeht, Aber Schweinsleder besteht -«

sagten die Wände.

Da standen Lehnstühle mit hohen Rücken, ganz bunt ausgeschnitzt und mit Armen an beiden Seiten. »Setzen Sie sich! Nehmen Sie Platz!« sagten diese. »Au, wie es in mir knackt! Nun bekomme ich wohl auch die Gicht, wie der alte Schrank! Gicht im Rücken, au!«

Und dann kam der kleine Knabe in das Zimmer, wo der Erker war und wo der alte Mann saß.

»Vielen Dank für den Zinnsoldaten, mein kleiner Freund!« sagte der alte Mann. »Und herzlichen Dank dafür, dass Du zu mir herüberkommst.«

»Dank! Dank!« oder »Knack! Knack!« sagte es in allen Möbeln; es waren ihrer so viele, dass sie einander fast im Wege standen, um den kleinen Knaben zu sehen.

Mitten an der Wand hing das Gemälde einer schönen Dame, die jung und fröhlich aussah, aber ganz so gekleidet, wie vor alten Zeiten, mit Puder im Haar und steif stehenden Kleidern; sie sagte weder »Dank«, noch »Knack«, sah aber mit ihren milden Augen den kleinen Knaben an, welcher sogleich den alten Mann fragte: »Woher hast Du sie bekommen?«

»Vom Trödler drüben!« sagte der alte Mann. »Dort hängen viele Bilder! Niemand kennt sie oder bekümmert sich darum, denn sie sind alle begraben, aber vor Zeiten habe ich diese gekannt, und nun ist sie seit einem halben Jahrhundert tot!«

Unter dem Gemälde hing unter Glas und Rahmen ein Strauß verwelkter Blumen, die waren gewiss auch vor einem halben Jahrhundert gepflückt, so alt sahen sie aus. Der Perpendikel an der großen Uhr ging hin und her und die Zeiger drehten sich, und alles im Zimmer wurde noch älter, aber das merkten sie nicht.

»Sie sagen zu Hause«, sagte der kleine Knabe, »dass Du erschrecklich einsam bist!«

»O«, sagte er, »die alten Gedanken, mit dem, was sie mit sich führen können, kommen und besuchen mich, und jetzt kommst Du ja auch! Ich bin ganz zufrieden!«

Dann nahm er von dem Schrank ein Buch mit Bildern, darin waren lange Aufzüge, die sonderbarsten Kutschen, wie man sie heutzutage nicht sieht, Soldaten und Bürger mit wehenden Fahnen, die Schneider hatten eine mit einer Schere, welche von zwei Löwen gehalten wurde, und die der Schuhmacher war ohne Stiefel, aber mit einem Adler, der zwei Köpfe hatte, denn die Schuhmacher müssen alles so haben, dass sie sagen können: das ist ein Paar. Ja, das war ein Bilderbuch!

Der alte Mann ging in das andere Zimmer, um Eingemachtes, Äpfel und Nüsse zu holen; es war wirklich ganz herrlich in dem alten Hause.

»Ich kann es nicht aushalten!« sagte der Zinnsoldat, der auf dem Tische stand; »hier ist es einsam und traurig; nein, wenn man das Familienleben kennen gelernt hat, so kann man sich an diese Einsamkeit hier nicht gewöhnen! Ich kann es nicht aushalten! Der ganze Tag ist schrecklich lang und der Abend noch länger! Hier ist es gar nicht wie drüben bei Dir, wo Dein Vater und Deine Mutter fröhlich sprechen, und wo Du und ihr lieben Kinder alle einen herrlichen Lärm macht. Nein, wie lebt der alte Mann doch so einsam! Glaubst Du wohl, dass er freundliche Blicke oder einen Weihnachtsbaum erhält? Außer einem Begräbnisse bekommt er gar nichts. Ich kann es nicht aushalten!«

»Du musst es nicht so traurig auffassen!« sagte der kleine Knabe. »Mir kommt es hier ganz herrlich vor, und alle die alten Gedanken, mit dem, was sie mit sich führen können, kommen und statten Besuch ab!«

»Ja, die sehe ich aber nicht, und kenne ich auch nicht!« sagte der Zinnsoldat. »Ich kann es nicht aushalten!«

»Das musst Du aber!« sagte der kleine Knabe.

Der alte Mann kam mit dem fröhlichsten Antlitz, dem schönsten Eingemachten, Äpfeln und Nüssen, und da dachte der kleine Knabe nicht an den Zinnsoldaten.

Glücklich und vergnügt kam der kleine Knabe nach Hause, Tage und Wochen wurde nach dem alten Hause hin- und von dem alten Hause hergenickt, und dann kam der kleine Knabe wieder hinüber.

Die ausgeschnitzten Trompeter bliesen: »Tratteratra! Da ist der kleine Knabe! Tratteratra!« Schwert und Rüstung auf den alten Ritterbildern rasselten, und die seidenen Kleider rauschten, das Schweinsleder erzählte, und die alten Stühle hatten die Gicht im Rücken: »Au!« Es war gerade so wie das erste Mal, denn da drüben war der eine Tag und die eine Stunde so wie die andere.

»Ich kann es nicht aushalten!« sagte der Zinnsoldat; »ich habe Zinn geweint! Hier ist es gar zu traurig! Lass mich lieber in den Krieg gehen und Arme und Beine verlieren! Das ist doch eine Veränderung! Jetzt weiß ich, was das heißt, Besuch von seinen alten Gedanken, mit dem, was sie mit sich führen können, zu haben! Ich habe den Besuch der meinigen gehabt, und glaube mir, das ist auf die Länge der Zeit kein Vergnügen; ich war am Ende nahe daran, von dem Tische herabzuspringen. Ich sah Euch alle da drüben im Hause so deutlich, als ob Ihr hier wäret; es war wieder der Sonntagsmorgen, dessen Du Dich wohl entsinnst! Ihr Kinder standet alle vor dem Tisch und sangt Euer Lied, das Ihr jeden Morgen singt; Ihr standet andächtig mit gefalteten Händen, Vater und Mutter waren ebenso feierlich, und da ging die Tür auf, und die kleine Schwester Maria, die noch nicht zwei Jahre alt ist und immer tanzt, wenn sie Musik oder Gesang hört, welcher Art es auch sein mag, wurde hereingebracht. Sie sollte nun zwar nicht, aber sie fing an zu tanzen, doch konnte sie nicht in den Takt kommen, denn die Töne waren so lang, da stand sie erst auf dem einen Bein und neigte den Kopf ganz vornüber, und dann auf dem anderen Bein und bog den Kopf wieder ganz vornüber, aber das wollte nicht passen. Ihr standet alle sehr ernsthaft da, was Euch freilich schwer fiel, aber ich lachte inwendig, und deshalb fiel ich vom Tisch herab und bekam eine Beule, die ich noch trage, denn es war nicht recht von mir, dass ich lachte. Aber das Ganze erfüllt mich jetzt wieder, sowie alles, was ich jetzt erlebt habe, und das sind wohl die alten Gedanken, mit dem, was sie mit sich führen können! – Sage mir, ob Ihr noch des Sonntags singt? Erzähle mir etwas von der kleinen Maria; und wie ergeht es meinem Kameraden, dem anderen Zinnsoldaten? Ja, der ist wahrlich glücklich! – Ich kann es nicht aushalten!«

»Du bist weggeschenkt!« sagte der kleine Knabe. »Du musst bleiben. Kannst Du das nicht einsehen?«

Der alte Mann kam mit einem Kasten, worin vieles zu bewundern war, Kostbarkeiten und Balsambüchsen und alte Karten, so groß und so vergoldet, wie man sie jetzt nie mehr sieht. Es wurden mehrere Kasten, sowie auch das Klavier geöffnet; dieses hatte eine Landschaft inwendig auf dem Deckel, und es war heiser, als der alte Mann darauf spielte; dann sang er leise ein Lied.

»Ja, das konnte sie singen!« sagte er, und dann nickte er dem Bilde zu, welches er bei dem Trödler gekauft hatte, und die Augen des alten Mannes glänzten dabei.

»Ich will in den Krieg! Ich will in den Krieg!« rief der Zinnsoldat so laut, wie er nur konnte, und stürzte sich gerade auf den Fußboden herab.

Ja, wo war er geblieben? Der alte Mann suchte, der kleine Knabe suchte, fort war er und fort blieb er. »Ich werde ihn wohl finden!« sagte der Alte, aber er fand ihn nie wieder, der Fußboden war allzu durchlöchert – der Zinnsoldat war durch eine Spalte gefallen, und lag im offenen Grabe.

Der Tag verstrich und der kleine Knabe kam nach Hause. Die Woche verging, und es vergingen mehrere Wochen. Die Fenster waren fest zugefroren; der kleine Knabe musste darauf hauchen, um ein Guckloch nach dem anderen Hause hinüber zu erhalten, da war der Schnee in alle Schnörkel und Inschriften hineingetrieben, und lag hoch über der Treppe, gerade als ob da niemand zu Hause wäre, es war auch niemand zu Hause, der alte Mann war gestorben.

Am Abend hielt ein Wagen an der Tür und auf demselben trug man ihn in seinem Sarge, er sollte auf dem Lande in seinem Begräbnisplatz ruhen. Da fuhr er nun, aber niemand folgte, alle seine Freunde waren ja tot. Der kleine Knabe warf dem Sarge, als er wegfuhr, Kussfinger nach.

Einige Tage darauf wurden das Haus und die Gerätschaften verkauft, der kleine Knabe sah von seinem Fenster aus, wie man alles forttrug: die alten Ritter und die alten Damen, die Blumentöpfe mit langen Ohren, die alten Stühle und die alten Schränke; einiges kam dahin und anderes dorthin; das Bild, das beim Trödler gefunden war, kam wieder zum Trödler zurück, und da hing es lange, denn niemand kannte die Frau mehr, niemand kümmerte sich um das alte Bild.

Im Frühjahr riss man das alte Haus selbst nieder, denn es war ein Gerümpel, sagten die Leute. Von der Straße aus konnte man gerade in das Zimmer mit dem Schweinslederüberzug hineinsehen, welcher zerfetzt und zerrissen wurde; und das Grüne am Altan hing ganz verwildert um die fallenden Balken. Dann wurde aufgeräumt.

»Das half!« sagten die Nachbarhäuser.

An die Stelle des alten Hauses wurde ein schönes Haus mit großen Fenstern und weißen, glatten Mauern gebaut, aber vorn, wo eigentlich das alte Haus gestanden hatte, wurde ein kleiner Garten angelegt und gegen des Nachbars Mauern wuchsen wilde Weinranken empor; vor den Garten kam ein großes, eisernes Gitter mit eiserner Tür, es sah ganz stattlich aus, die Leute standen still und guckten da hinein. Die Sperlinge setzten sich dutzendweise auf die Weinranken, und plauderten miteinander, so laut wie sie konnten, aber nicht von dem alten Hause, denn dessen konnten sie sich nicht erinnern. Viele Jahre verstrichen, der kleine Knabe war zu einem großen Manne herangewachsen, und zwar zu einem tüchtigen Manne, dessen sich die Eltern erfreuten. Er hatte sich eben verheiratet und war mit seiner jungen Frau in das neue Haus, welches den Garten hatte, eingezogen, da stand er neben ihr, indem sie eine Feldblume pflanzte, die sie niedlich fand. Sie pflanzte dieselbe mit ihrer kleinen Hand und drückte die Erde mit den Fingern fest. »Au!« Was war das? Sie hatte sich gestochen. Da ragte etwas Spitziges aus der weichen Erde hervor.

Das war – ja, denke! – es war der Zinnsoldat, derselbe, welcher oben bei dem alten Manne verloren gegangen war, und der zwischen Zimmerholz und Schutt sich herumgetrieben und dann viele Jahre in der Erde gelegen hatte.

Die junge Frau wischte den Zinnsoldaten zuerst mit einem grünen Blatt und dann mit ihrem feinen Taschentuch ab, welches einen herrlichen Duft hatte, und es war dem Zinnsoldaten gerade, als ob er aus einer Ohnmacht erwache.

»Lass mich ihn sehen!« sagte der junge Mann, lachte und schüttelte dann den Kopf. »Ja, derselbe kann es nun wohl nicht sein, aber er erinnert mich an eine Geschichte, die ich mit einem Zinnsoldaten hatte, als ich noch ein kleiner Knabe war!« Dann erzählte er seiner Frau von dem alten Haus und von dem alten Manne und von dem Zinnsoldaten, den er ihm hinüber geschickt, weil er so erschrecklich einsam lebte, und er erzählte alles so natürlich, wie es wirklich gewesen, sodass der jungen Frau über das alte Haus und den alten Mann die Tränen in die Augen traten.

»Es ist doch möglich, dass es derselbe Zinnsoldat ist!« sagte sie; »ich will ihn aufbewahren und alles dessen gedenken, was Du mir erzählt hast; aber des alten Mannes Grab musst Du mir zeigen!«

»Ja, das kenne ich nicht«, sagte er, »und niemand kennt es! Alle seine Freunde waren tot, niemand bekümmerte sich weiter darum, und ich war ja ein kleiner Knabe!«

»Wie muss er doch erschrecklich einsam gewesen sein!« sagte sie.

»Erschrecklich einsam!« sagte der Zinnsoldat; »aber schön ist es, nicht vergessen zu werden!«

»Herrlich!« rief etwas dicht daneben, aber außer dem Zinnsoldaten sah niemand, dass es ein Fetzen der schweinsledernen Tapete war. Er war ohne alle Vergoldung und sah aus wie feuchte Erde, aber eine Ansicht hatte er und sprach dieselbe aus:

Vergoldung vergeht, Aber Schweinsleder besteht.

Doch das glaubte der Zinnsoldat nicht.

Das Feuerzeug

Es kam ein Soldat auf der Landstraße dahermarschiert: Eins, zwei! Eins, zwei! Er hatte seinen Tornister auf dem Rücken und einen Säbel an der Seite, denn er war im Krieg gewesen und wollte nun nach Hause.

Da begegnete er einer alten Hexe auf der Landstraße; sie war widerlich, ihre Unterlippe hing ihr gerade bis auf die Brust hinunter. Sie sagte: »Guten Abend, Soldat! Was hast Du doch für einen schönen Säbel und großen Tornister! Du bist ein wahrer Soldat! Nun sollst Du so viel Geld haben, als Du besitzen magst!«

»Ich danke Dir, Du alte Hexe!« sagte der Soldat.

»Siehst Du den großen Baum da?« sagte die Hexe und zeigte auf einen Baum, der ihnen zur Seite stand. »Er ist inwendig ganz hohl; da musst Du den Gipfel erklettern, dann erblickst Du ein Loch, durch welches Du Dich hinabgleiten lassen und tief in den Baum gelangen kannst. Ich werde Dir einen Strick um den Leib binden, damit ich Dich wieder heraufziehen kann, wenn Du mich rufst!«

»Was soll ich denn da unten im Baume?« fragte der Soldat.