16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

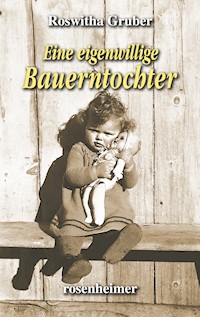

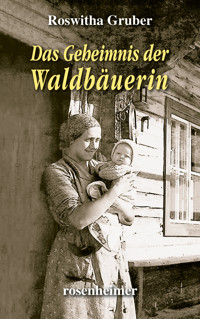

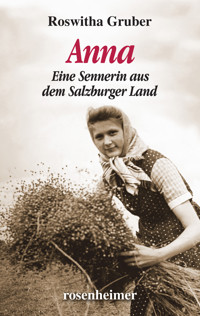

Auf dem abgelegenen Bauernhof ihrer Pflegeeltern verbringt die kleine Anna eine intensive, wenn auch arbeitsreiche Kindheit. Schon bald beginnt sich das aufgeweckte Mädchen für seine Wurzeln zu interessieren. Über die Urgroßmutter erfährt es etliche Geschichten und Anekdoten, die ihm Aufschluss über die verwicklungsreiche Familiengeschichte geben. Beruflich bleibt der Heranwachsenden keine Wahl: Wie bereits ihre Mutter und Großmutter wird sie Sennerin. Und genauso wie diese liebt sie das selbstständige Leben und Arbeiten auf der Alm, keinesfalls aber möchte sie ihnen in jeder Hinsicht nacheifern … Roswitha Gruber widmet sich schwerpunktmäßig der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie dafür ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2011

© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

Titelfoto: Klaus G. Förg, Rosenheim

Lektorat: Ulrike Nikel, Herrsching am Ammersee

Satz: Bernhard Edlmann Verlagsdienstleistungen, Raubling

eISBN 978-3-475-54339-5 (epub)

Worum geht es im Buch?

Roswitha GruberAnnaEine Sennerin aus dem Salzburger Land

Auf dem abgelegenen Bauernhof ihrer Pflegeeltern verbringt die kleine Anna eine intensive, wenn auch arbeitsreiche Kindheit. Schon bald beginnt sich das aufgeweckte Mädchen für seine Wurzeln zu interessieren. Über die Urgroßmutter erfährt es etliche Geschichten und Anekdoten, die ihm Aufschluss über die verwicklungsreiche Familiengeschichte geben. Beruflich bleibt der Heranwachsenden keine Wahl: Wie bereits ihre Mutter und Großmutter wird sie Sennerin. Und genau so wie diese liebt sie das selbstständige Leben und Arbeiten auf der Alm, keinesfalls aber möchte sie ihnen in jeder Hinsicht nacheifern …

Roswitha Gruber widmet sich schwerpunktmäßig der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie dafür ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.

Inhalt

Die Vorgeschichte

Überraschung bei der Heuernte

Verzwickte Familienverhältnisse

Eine Hochzeit und viele Kinder

Weihnachten auf dem Moarhof

Der Senn und die Viehdiebe

Vom Alltagsleben

Spinnstubengeschichten

Krieg und Nachkriegszeit

Meine Mutter Kathi

Sennerin beim Sammerbauern

Almleben zwischen Stall und Gasthaus

Jahre auf der Winklmoos

Abschied von der Alm

Stammtafel der Anna Posch

Die Vorgeschichte

Nach einem kühlen, regenreichen Sommer zeigten sich die letzten Oktobertage von ihrer besten Seite. Die Sonne strahlte vom blauen Himmel, und es war so warm, dass man sich im T-Shirt im Freien aufhalten konnte. Das verlockte meinen Mann und mich dazu, einen Ausflug auf die Winklmoosalm zu machen. Während wir dort oben gemütlich einen Weg entlangschlenderten, fiel mir eine Frau auf, die uns, mit zwei Nordic-Walking-Stöcken ausgerüstet, mit forschen Schritten entgegenkam.

Ihrer Gestalt und ihrem Gang nach mochte sie um die fünfzig sein, doch als sie näher kam und ich erst ihre Gretlfrisur und später auch ihre Gesichtszüge richtig erkennen konnte, wusste ich, dass ich diese Frau, die übrigens mit Sicherheit zehn Jahre älter war als ursprünglich eingeschätzt, schon öfters in der Kirche gesehen hatte.

Mein Mann, der die Angewohnheit hat, jeden Spaziergänger anzusprechen, trat auf sie zu: »Du marschierst aber noch flott für dein Alter.«

»Ja, was glaubst denn du, wie alt ich bin?«, fragte sie herausfordernd.

»Ja, also die sechzig wirst bereits überschritten haben, wenn du nicht gar schon munter auf deinen Siebzigsten zumarschierst«, antwortete er nicht gerade galant.

Sie aber schien sich geschmeichelt zu fühlen. »Da hast aber jetzt Glück gehabt«, sagte sie mit drohendem Zeigefinger. »Ich hab schon gedacht, du sagst neunzig.« Nun lachten wir alle. »Aber wenn du es genau wissen willst, ich bin heuer einundachtzig geworden.«

Nun staunten wir ehrlich und deutlich für sie erkennbar.

»Ja, mei, wenn man in den Bergen aufgewachsen ist und tagaus, tagein alle Wege zu Fuß zurücklegen muss, dann sollte man in meinem Alter noch flott auf den Beinen sein.«

Weil damit das Thema Alter erschöpfend behandelt war, redeten wir halt über das schöne Spätherbstwetter, die idyllische Landschaft und die herrlichen Herbstfarben ringsum.

»Ja, das hat mich genauso rausgelockt wie euch und mich auf die Idee gebracht, meine alte Heimat mal wieder zu besuchen.«

»Alte Heimat?«, fragte mein Mann interessiert. »Bist etwa auf der Winklmoosalm aufgewachsen?«

»Nicht ganz. Auf der anderen Seite der Grenze, in Österreich, auf einem Bergbauernhof in über tausend Metern Höhe.«

Nun war auch meine Neugier geweckt. Mich interessierte brennend, wie man in solch einsamer Höhe, fernab von allen Errungenschaften der Zivilisation, seine Kindheit, seine Jugend, sein Leben verbrachte.

»Wenn ihr das wirklich wissen wollt, dann erzähl ich’s euch halt. Aber nicht im Stehen.«

Wir schauten uns um und entdeckten in nicht allzu großer Entfernung eine Bank, auf der wir dann – die letzten warmen Sonnenstrahlen genießend – gebannt ihrer Erzählung lauschten.

Leider verschwand die Sonne schon bald hinter den Bergen, und es wurde zu kalt, um noch länger zu bleiben, doch ich wollte unbedingt erfahren, wie diese Lebensgeschichte weiterging.

»Darf ich dich besuchen, damit du mir deine Geschichte zu Ende erzählst?«, fragte ich die Posch-Anna – mit diesem Namen hatte die Frau sich inzwischen vorgestellt.

»Sehr gern. Komm nur. Ruf aber vorher an, damit ich nicht grad in den Bergen bin, wenn du vor meiner Tür stehst.«

Sie nannte mir ihre Telefonnummer und ihre Adresse.

Aus dem einen Besuch bei der Anna wurden viele. Denn immer mehr kramte sie aus ihrem Erinnerungsschatz hervor, was mich unheimlich faszinierte. Alles, was sie mir erzählt hat, ist auf den folgenden Seiten in ihren eigenen Worten niedergeschrieben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Roswitha Gruber

Überraschung bei der Heuernte

Im zauberhaften Salzburger Land, etwa zwei bis drei Fußstunden von dem Dörfchen Unken entfernt, unweit des Heutals, liegen hoch in den Bergen neun uralte Bauernhöfe – allerdings so verstreut, dass man von einem nicht zum anderen sehen kann, denn sie schmiegen sich in dem extrem steilen Gelände schutzsuchend in die wenigen Mulden. Diese Ansiedlung fernab der Dörfer und Städte trägt von alters her den Namen Gföll.

Dort kam ich im Juni 1929 zur Welt, wobei mein Eintritt ins Leben auf höchst dramatische Weise vonstatten ging. Der fünfundzwanzigste war ein Tag, wie ihn die Bauern lieben – ideal, um das Winterfutter für die Tiere trocken einzubringen. Seit dem frühen Morgen schon brannte die Sonne heiß vom blauen, wolkenlosen Himmel, und so wurde auf allen Wiesen seit Stunden unermüdlich gearbeitet. Vom Moarhof waren es zehn Personen, die damit beschäftigt waren, von den hofnahen Wiesen das Heu einzubringen. Und wenn man den zehnjährigen Martschi dazuzählte, sogar elf. Die Aufgabe des Buben bestand darin, die Rosse zu führen. Das bedeutete, er musste die Pferde ein Stück vorwärts gehen zu lassen, wenn der Gstatter-Martin vom Leiterwagen herunter das Kommando gab. Damit der Bub beim Heuen überhaupt helfen konnte, hatte der Bauer eigens die Befreiung vom Schulunterricht erbeten. Denn es galt, jeden schönen Tag zu nutzen – und jede Hand. Da konnte man nicht auf die Sommerferien warten.

Das Heu, das Maximilian, der Sohn des Bauern, und der Großknecht Sepp Gabel für Gabel hinaufreichten, packte der Martin fest und gleichmäßig auf den Leiterwagen. Diese äußerst wichtige Aufgabe mochte er niemand anderem überlassen. Bei der Fahrt über die buckligen Wege zum Bauernhof oder zu einem der Feldstadel kippte ein schlecht beladener Heuwagen nur allzu leicht um, was eine Gefahr für Mensch und Tier bedeutete. Abgesehen davon konnte man es sich nicht leisten, im Straßenstaub womöglich eine Menge des kostbaren Winterfutters einzubüßen.

Die anderen, der Rossknecht, der Jungknecht Seppi und die Weiberleut, rechten im Schweiße ihres Angesichts das getrocknete Gras zu Zeilen zusammen, damit es die Mannerleut bequem aufladen konnten. Einige Fuhren hatte man an dem Tag schon eingebracht, und wenn alle so fleißig weiterarbeiteten, würde man noch weitere Fuder schaffen. Die Wagen, die man hier oben auf den steilen Wiesen benutzte, waren nämlich kleiner als diejenigen, auf die man im Tal das Heu packte.

Plötzlich, mitten unter der Arbeit, stieß die Kathi einen Schrei aus, fasste sich an den Leib und ließ sich auf einen Heuhaufen sinken. Besorgt stürzte Anna, die Frau des Bauern, hinzu: »Was ist denn mit dir, Kathi? Wo fehlt’s?«

Die Kathi keuchte nur, hielt sich den Bauch und wand sich vor Schmerzen. Die Anna beugte sich zur Kathi nieder und tastete sie ab. Überrascht rief sie aus: »Ja, Kathi, was machst denn für Sachen? Du kriegst ja ein Kind!«

»Wie sollt ich an ein Kind kommen?«, jammerte das Mädchen und machte dabei ein Gesicht, das wirklich den Eindruck vermittelte, als habe sie keine Ahnung, was da mit ihr geschah.

»Das hätt ich dich fragen wollen«, gab die Moarbäuerin zurück. »Aber darüber reden wir später. Erst musst nach Hause und die Hebamme soll kommen.«

»Die Schmerzen haben aufgehört«, verkündete die Kathi erleichtert und bemühte sich, wieder auf die Beine zu kommen. Die Anna stützte sie und rückte die Sache ins rechte Licht. »Die werden wiederkommen. Darauf kannst dich verlassen. Jetzt müssen wir uns schicken, damit wir vor der nächsten Wehe daheim sind. Martschi, komm mit!«

»Aber die Ross?« Verunsichert schaute der Bub abwechselnd die Bäuerin und seine braunen Pferde an.

»Um die kümmert sich der Seppi.«

Diese Aussage fasste der Jungknecht als Befehl auf und nahm sofort vorne bei den Rössern Aufstellung. Das war eine Tätigkeit, die ihm wesentlich besser gefiel als das Zusammenrechen.

»Ja, seid ihr narrisch geworden, dass ihr auf einmal alle davonlauft?«, rief der Martin vom Wagen herab, als er sah, wie sich seine Frau mit der Kathi und dem Rossbuben auf den Weg machte.

»Die Kathi kriegt ein Kind«, rief die Anna und blieb stehen, während sich der Martschi mit der werdenden Mutter weiter in Richtung Hof bewegte. Die Gstatterin hatte laut genug gerufen, sodass nun selbst diejenigen Bescheid wussten, die bisher zu weit weg gewesen waren, um von dem Zwischenfall etwas mitzubekommen.

»Ja, Kruzitürken«, fluchte der Bauer vom Wagen herunter. »Muss das ausgerechnet jetzt sein, wo wir grad erst mit dem Heumachen angefangen haben? Hätt das Lausdirndl damit net warten können, bis wir fertig sind?«

»Das hätt auch nix gebracht«, versuchte die Bäuerin ihren Ehemann zu beschwichtigen. »Dann würd sie uns bei der Heuernte auf der Futteralm fehlen.«

»Da hast auch recht, Alte. Da droben brauchen wir noch dringender jede Hand. Ich hoff nur«, er schaute seine Weiberleut, die inzwischen gaffend näher gekommen waren, forschend an, »dass mir dann nicht die Nächste von euch so daherkommt.«

»Gewiss net«, versicherten diese und kehrten an ihre Arbeit zurück.

»Ich mein halt nur«, wandte sich der Bauer nun in versöhnlicherem Ton wieder an seine Frau, »mit dem Kinderkriegen hätt sich die Kathi noch ein paar Jahre Zeit lassen können.«

»Ja, mei«, war die vielsagende Antwort der Anna, bevor sie sich umdrehte und ebenfalls in Richtung Hof davonging.

»Und was ist mit meinem Heu?«, vernahm sie im Gehen noch die besorgte Stimme des Bauern.

»Es sind doch Leut genug«, rief die Bäuerin über die Schulter zurück. »Außerdem komm ich wieder, wenn alles geregelt ist. Dann bring ich gleich das Essen mit.«

Am Hof angekommen, schickte die Anna den Martschi gleich ins Dorf: »Läufst hinunter zur Hebamme. Sie möcht bitt schön sofort raufkommen. Bei uns tät’s pressieren.«

»Und wenns’ net daheim ist?«, gab er zu bedenken.

»Irgendwer wird dir schon Auskunft geben können, wo du sie findest.«

Der Bub lief los, und die Anna begleitete die Schwangere in ihre Kammer. Kaum lag die Kathi in ihrem Bett, kam schon die nächste Wehe. Die Bäuerin nahm sich jedoch nicht die Zeit, bei dem jammernden Mädchen auszuharren. Sie ging geradewegs nach unten in die Küche, wo sie auf Eva, ihre Stiefmutter, traf. Die war gerade damit beschäftigt, einem blondlockigen kleinen Mädchen sein Mittagessen zu geben. Als es die Anna erblickte, rutschte es von der Bank und lief mit ausgestreckten Armen auf sie zu. »Großmutter, Großmutter«, rief es dabei. Die Gstatterin hob das Kind hoch, drückte es an sich, küsste es auf beide Wangen und setzte es auf die Bank zurück. »Jetzt musst brav dein Muaserl essen, Burgi«, mahnte sie. Folgsam sperrte die Kleine den Mund auf, und die Eva schob den nächsten Löffel Brei hinein. Da sie bereits neunundsechzig war, wollte man ihr die schwere Feldarbeit nicht mehr zumuten, aber um das Hauswesen zu versorgen und Annas erstes Enkelkind zu betreuen, dafür war sie noch rüstig genug.

»Ja, Anna, du bist heut aber früh dran. Das Essen ist noch gar nicht fertig. Ich wollt vorher die Kleine ins Bett schaffen.«

»Wegen dem Essen bin ich auch net gekommen. Ich wollt dir nur sagen, halt nach dem Kochen das Feuer weiter in Gang. Wir werden bald eine Menge heißes Wasser brauchen.«

»Wieso das?«, fragte die Stiefmutter mit hochgezogenen Brauen. »Kriegen wir etwa ein Kind?« Sie glaubte, einen Scherz zu machen, und lachte entsprechend gelöst.

»Erraten«, antwortete die Anna mit ernstem Gesicht. »Ich hab den Martschi schon um die Hebamme geschickt.«

»Das gibt’s doch net! Jetzt muss ich mich erst mal setzen.« Sie ließ sich neben der Burgi nieder und schlug die Hände zusammen. »Ja mei, geht das schon wieder los? Bei wem denn? Ich hab gar nicht gespannt, dass eins in der Hoffnung wär.«

»Mir ging’s ja gradso. Was meinst, was das ein Schreck für mich war, als die Kathi mitten im Heumachen zusammenklappte mit Wehen.«

»Die Kathi?«

»Genau die. Deine brave Enkelin.«

Ungläubig starrte die alte Eva die Bäuerin an. »Mein Gott! Das Dirndl ist doch grad erst achtzehn.«

»Zum Kinderkriegen alt genug«, stellte die Anna kurz und bündig fest.

»Ja, meiomei«, lamentierte ihre Stiefmutter, »und ich hab gedacht, das Dirndl hätt noch net mitgekriegt, dass es zweierlei Menschen gibt.«

»Da sie jetzt in Wehen liegt, scheint sie das längst gespannt zu haben.«

Anna schaffte ihre Enkelin Burgi selbst ins Bett, während die Eva sich weiter ums Mittagessen kümmerte. Bevor sich die Bäuerin mit dem schweren Essenskorb auf den Weg machte, schaute sie noch mal kurz nach der Gebärenden und sprach ihr Mut zu. Ihrer Stiefmutter legte sie ans Herz: »Schaust halt ab und zu nach der Kathi, damit sie sich nicht so verlassen vorkommt.«

»Ist doch klar, Anna. Wie werd ich denn mein Enkelkind in seiner schweren Stunde im Stich lassen.«

»Es wird bei ihr noch eine Weile dauern, und ich denk, bis die Hebamme eintrifft, bin ich wieder zurück. Ich werd ihr dann assistieren, damit du nicht dauernd die Stiegen rauf und runter musst.«

»Ist schon recht, Anna. Bis dahin dürfte auch die Burgi ihren Mittagsschlaf beendet haben, dann hab ich eh alle Hände voll zu tun.«

Gute vier Stunden nachdem die Anna den Rossbuben ins Tal geschickt hatte, war sie tatsächlich wieder zurück auf dem Hof. Bald darauf tauchte keuchend die alte Hebamme Frieda auf, dicht gefolgt vom Martschi, der ebenfalls nach dem langen Aufstieg außer Atem war, denn er hatte den schweren Hebammenkoffer den ganzen Berg hinaufschleppen müssen. Der Frieda nämlich war das angesichts ihres Alters und ihrer Leibesfülle nicht mehr zuzumuten.

»Wo brennt’s denn?«, wollte die Frieda wissen, als sie die Küche betrat. Dabei taxierte sie die beiden Frauen mit ihren Blicken. »Ihr zwei dürftet doch längst aus dem Alter raus sein.«

Sie lachte über ihren gelungenen Scherz so herzhaft, dass alles an ihr wackelte. Die beiden Frauen mussten ebenfalls lachen. »Und ob«, antwortete die Anna schließlich, »Gott sei Dank!« Ernst werdend fügte sie hinzu: »Die Kathi ist’s, die oben in ihrer Kammer in Wehen liegt.«

»Ja, mei, die Kathi!« Ungläubig schüttelte die Alte ihr graues Haupt. »Ja, mei, mir ist, als ob’s grad gestern gewesen wär, dass ich das Dirndl auf die Welt geholt hätt. Eine schwere Geburt war das bei der Gertraud.«

»Ja«, bestätigte die Gstatterin. »Wir wollen hoffen, dass sich ihre Tochter leichter tut.«

Vorerst allerdings fanden sie die junge werdende Mutter in Schweiß gebadet und laut stöhnend in ihrem Bett vor. Die Frieda untersuchte sie und gab beruhigende Auskünfte: »Das Kind scheint normal zu liegen. Aber es wird noch ein Weilchen dauern, bis es sich blicken lässt.«

Obwohl die Wehen in immer dichteren Abständen kamen, machte das Kind kein Geschick, auf die Welt zu kommen. Die Geburtshelferin und die Bäuerin, die ihr assistierte, konnten nichts anderes tun, als zu warten, der Kathi den Schweiß von der Stirn zu wischen und beruhigend auf sie einzureden. Stunde um Stunde verrann. Endlich, nach unsagbarer Qual – der Abend war längst hereingebrochen, die Eva hatte in der Küche die hungrigen Heuleute bewirtet – gebar die Achtzehnjährige mit einem markerschütternden Schrei ein schmächtiges Mädchen, das keinen Ton von sich gab. Erst als die Hebamme mit einigen Klapsen auf das bläulich-rote Hinterteil nachhalf, ließ es ein schwaches Wimmern vernehmen. Dieses kleine, schwächliche Etwas war ich.

Die alte Frieda hüllte mich in eine Windel mit dem Kommentar: »Die ist eindeutig ein paar Wochen zu früh gekommen. Um die brauchen wir uns net zu kümmern. Die bringen wir eh nicht durch.«

Achtlos legte sie mich beiseite und widmete ihre ganze Aufmerksamkeit meiner Mutter, die durch ihren langen Kampf mit den Wehen völlig erschöpft war und zudem so viel Blut verloren hatte, dass die Hebamme fürchtete, die Wöchnerin würde sterben. Deshalb tat sie alles, was damals im Bereich des für sie Möglichen lag, um das Leben der jungen Frau zu retten, und blieb sogar weit über die übliche Beobachtungszeit hinaus bei ihr. Als die Wöchnerin endlich über den Berg zu sein schien, war Mitternacht längst vorüber. »Wisst’s was, jetzt lohnt es auch nimmer, dass ich nach Unken zurückgeh«, erklärte sie. »Ich hab keine Lust, mir auf dem gefährlichen Weg im Dunkeln das Genick zu brechen. Ich leg mich grad in das andere Bett, dann kann ich gleich in der Früh noch mal nach der Kathi schauen.«

Das war kein Problem, denn Traudl, die vierzehnjährige Halbschwester und Zimmergenossin der Kathi, hatte man fürs Erste bereits in die Kammer der Sennerin, die sich auf der Alm befand, ausquartiert. Bevor sich die Frieda jedoch zur Ruhe legte, schaute sie erneut nach dem Neugeborenen. Zu ihrer Überraschung lebte ich noch immer und sah zwischenzeitlich ganz rosig aus, was die Hebamme veranlasste, mich endlich zu waschen und mir die Sachen anzuziehen, die zuletzt die kleine Burgi getragen und die die Anna bereits herausgelegt hatte.

Am frühen Morgen wurde die Frieda, noch bevor sie ausgeschlafen hatte, durch lautes Geschrei geweckt. Erschrocken fuhr sie hoch. »Ei, wie gibt es denn so was?«, stellte sie schlaftrunken fest. »Das Dirndl ist doch zäher, als ich dachte.«

Sie wechselte meine Windel und versuchte, mich bei meiner Mutter anzulegen. Vergeblich jedoch, denn da kam kein Tropfen Milch, und so beruhigte sie mich mit Fencheltee. Nachdem sie auch nach der Kathi geschaut hatte, deren Zustand ebenfalls zufriedenstellend war, kam sie endlich dazu, die erforderlichen Eintragungen in ihr Tagebuch zu machen. Inzwischen war die Moarbäuerin ebenfalls auf der Bildfläche erschienen und beantwortete gewissenhaft alle Fragen, da die Wöchnerin noch zu erschöpft schien. Nur als die Frage nach dem Namen des Kindes auftauchte, wandte sie sich an die junge Mutter: »Was meinst Kathi, sollen wir das Kind nach dir benennen?«

»Nein«, antwortete diese emotionslos, »da gibt’s nur Verwechslungen.«

»Und wie wär’s mit Gertraud, nach deiner Mutter?«

»Nein, der Name gefällt mir net.«

»Ja, was tät dir denn gefallen? Sag doch mal was«, bat die Anna.

»Mir fällt nix ein, such du halt was aus.«

»Ja, schaut’s, dass ihr weiterkommt«, drängte die Frieda, »sonst hock ich morgen Früh noch hier.«

»Hast recht, Frieda. Weißt du vielleicht einen Namen für das Dirndl? Du kommst doch viel herum und schnappst sicher den einen oder anderen auf.«

»Ja, mei, was soll ich sagen? Da hör ich auch net viel Neues. Überall hat’s eine Resi, eine Traudl, eine Burgi oder eine Maria. Immer das Gleiche. Die Dirndln werden halt nach der Mutter oder Großmutter benannt und die Buben nach dem Vater oder Großvater.«

»Das ist gewiss ein schöner Brauch, aber hilft uns jetzt nicht weiter«, seufzte die Moarbäuerin. Dann hörte man eine Weile nur die Fliegen durch die Kammer summen, weil sowohl die Hebamme als auch die Anna in tiefes Brüten versunken schienen. Auf einmal fiel der Frieda etwas ein: »Sollen wir das Dirndl nicht einfach nach dir benennen?«

Diese Worte ließen die junge Wöchnerin aus ihrer Gleichgültigkeit erwachen. »Ja, Anna gefällt mir. Schreibst halt Anna hin.«

Die nächste Frage, die von der Hebamme in den Raum gestellt wurde, erwies sich als noch heikler. »Was schreib ich bei ›Kindsvater‹?«

»Ja, das tät mich auch interessieren«, äußerte Anna und schaute die Kathi mit forschenden Augen an. Statt die gewünschte Antwort zu geben, zuckte die nur mit den Schultern. »Woher soll ich das wissen?«

»Wie bitte?«, fragte die Gstatterin leicht ungehalten, »hast dich etwa mit mehreren Burschen eingelassen?«

»Nein«, antwortete die Gefragte mit Nachdruck. »Wenn du aber mit Einlassen das meinst, was der Bichler-Lorenz mit mir gemacht hat, dann wird er wohl der Kindsvater sein.«

Also schrieb die Frieda diesen Namen in die dafür vorgesehene Zeile ihres Tagebuchs. Für die Anna aber war die Sache noch nicht erledigt. »Ausgerechnet so ein armer Teifi! Als Knecht auf dem Hof seines Bruders wird er dich nie heiraten können.«

»Vom Heiraten hat er auch net geredet«, antwortete die Kindsmutter einfältig.

»Ja, mei, wie hat er dich denn sonst rumgekriegt?«, forschte die Bäuerin weiter.

»Er hat mir recht schöngetan und dann gesagt, er wollt mal ausprobieren, ob er ein richtiger Mann ist.«

Trotz der ernsten Situation mussten die beiden Frauen lachen. »Ja, den Beweis hat er uns geliefert«, sagte die Anna. »Der liegt nun bei uns in der Wiege. Das kannst ihm ausrichten, wenn du ihn das nächste Mal triffst.«

»Gar nix werd ich dem ausrichten«, erwiderte die Kathi trotzig. »Den will ich nimmer wiedersehen nach dem, was er mir angetan hat.«

»Das ist wenigstens ein vernünftiges Wort, denn dass der Alimente zahlt, darauf brauchst net rechnen. Bei dem ist absolut nix zu holen. Aber keine Angst, dein Dirndl wird bei uns auch noch satt.«

Als ob ich es verstanden hätte, meldete ich mich lautstark aufs Stichwort, und man versuchte erneut, meinen Hunger mit Fencheltee zu stillen. Überhaupt musste ich mich noch eine ganze Weile gedulden, bis bei meiner Mutter endlich die Milch floss. Dafür aber dann reichlich und lang andauernd.

Obwohl die Kathi noch fast zwei Jahre auf dem Moarhof blieb, war nicht sie es, die mich aufzog. Anna, die Bäuerin und meine zweite Geburtshelferin, wurde meine Pflegemutter. Vom ersten Augenblick an hatte sie einen Narren an mir gefressen. Ein Glück für mich, denn meine leibliche Mutter lehnte mich zwar nicht ab, doch es baute sich zwischen uns auch kein normales Mutter-Kind-Verhältnis auf. Was gewiss nicht nur daran lag, dass sie tagsüber meist außer Haus war, sondern eher an ihrem jugendlichen Alter. Ich denke, sie war einfach noch nicht reif für die Mutterrolle.

Dreh- und Angelpunkt meines Lebens war und blieb also vom ersten Tag an die Moarbäuerin, obwohl sie nicht meine leibliche Großmutter war. Aber das spielte für mich keine Rolle, denn ich nannte sie, sobald ich sprechen konnte, Mutter. Pflegeväter hatte ich sogar zwei: den Bauern, den Gstatter-Martin, und seinen Sohn Maximilian, der meist nur Max genannt wurde. Zur besseren Unterscheidung nannte ich den Älteren »Voda«, so wie man das Wort Vater bei uns im Dialekt ausspricht, und für den Max verwendete ich das hochdeutsche »Vater«.

Alle drei waren ausgesprochen nett zu mir, aber nichts ging über die Anna, und so kam es, dass ich an ihr mit besonderer Liebe hing. Wie man mir erzählte, denn ich selbst habe keine Erinnerung mehr daran, da die Bäuerin bereits 1933 starb, einige Monate bevor ich vier wurde, im Alter von nicht ganz siebenundfünfzig Jahren.

Für ihren Mann, den Martin, war das ein harter Schlag. Mit ihr verlor er nicht nur die Frau, die er liebte – vermutlich gehörte seine Ehe zu den wenigen in der damaligen Zeit, die aus Liebe geschlossen worden waren –, sondern auch seine tüchtige Hilfe auf dem Hof, ohne die ein Bauer nicht existieren kann.

Da er partout nicht wieder heiraten wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als alle Aufgaben allein zu bewältigen. Wie schon in den beiden Jahren, die seine Frau krank gewesen war, kochte und putzte er, wusch die Wäsche, molk und fütterte die Kühe, mistete den Stall aus, und das alles neben seiner Arbeit, die er ohnehin zu erledigen hatte. Aber keine Magd, keine Verwandte machte ihm das gut genug. Und wirklich: Unter hundert Frauen fänden sich höchstens fünf, bei denen es so sauber wäre wie bei meinem Voda, denn bei dem hätte man in jedem Raum vom Holzboden essen können. Dabei handelte es sich um keinen kleinen Haushalt. Außer der Burgi und mir, die wir beim Tod der Bäuerin sechs und vier Jahre zählten, saßen täglich, einschließlich der Dienstboten, zehn Erwachsene am Esstisch. Weiß Gott keine leichte Aufgabe für den Achtundfünfzigjährigen.

Als die Bäuerin starb, lebte meine Mutter schon nicht mehr auf dem Hof. Sie war noch eine Weile geblieben, um für die alte Sennerin Gretl einzuspringen, die zu ihrer Tochter nach Lofer gezogen war. 1931 ging die Kathi dann als Sennerin nach Unken und trat dort in den Dienst eines Großbauern.

Verzwickte Familienverhältnisse

Von den Umständen meiner Geburt und von der Zeit danach erfuhr ich weder durch meine leibliche Mutter noch durch meine Pflegeväter. Meine Großtante Resi, die auf dem Feld dabei war, als bei meiner Mutter die Wehen einsetzten, war es, die mir, als ich vierzehn wurde, alles erzählte.

Aber schon einige Jahre zuvor hatte ich von anderer Seite einiges über meine verzwickten Familienverhältnisse erfahren. Die alte Eva, von allen im Haus liebevoll Großmutter Eva genannt, war es, die mir meine ersten brennenden Fragen beantwortete.

Und das kam so: Als ich sechs Jahre alt war, ging Max, der jüngere meiner Ziehväter, mit mir zur Schule, um mich anzumelden. Schon bei der Geburt ein Leichtgewicht, scheine ich diesen Rückstand bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgeholt zu haben, denn der Schulleiter rief entsetzt aus: »Ja, Max, so ein kleines Dirndl möchtest in die Schule schicken? Das hat ja noch nicht mal die Kraft, seinen Rucksack« – so nannte man bei uns den Schulranzen – »zu tragen. Und dann der weite Weg von euch herunter! Und denk mal an den Winter! Das Dirndl würde ja glatt im Schnee stecken bleiben. Lass sie lieber noch ein Jahr zu Hause.«

»Ja, wenn Sie meinen, Herr Direktor, mir soll’s recht sein. Ich hab halt gemeint, weil wir ein Schreiben gekriegt haben … Da hätt ich mir den Weg ja grad ersparen können.«

»Nein, Max. Es ist schon recht, dass du uns die Anna vorgestellt hast. Das ist Vorschrift. Einige Wochen bevor die Kinder eingeschult werden, müssen wir sie uns anschauen, damit wir uns ein Bild machen können, ob eines schulreif ist oder nicht. Und schau, die Anna ist ein solcher Fall.«

Ein Jahr später aber wurde es dann ernst für mich. Da musste ich mit den anderen Kindern von Gföll, darunter meine Ziehschwester Burgi, den weiten Weg zurücklegen, egal ob es stürmte oder schneite oder ob die Sonne unbarmherzig vom Himmel brannte. Aber von dem oft abenteuerlichen Weg will ich nicht erzählen, sondern von dem ersten Schultag.

Die Lehrerin erklärte uns, sie wolle kontrollieren, ob alle angemeldeten Kinder auch erschienen seien, und begann die Namen vorzulesen, damit jeder sich melden konnte. Wie ein Luchs spitzte ich meine Ohren, um nur ja nicht meinen Namen zu verpassen, was mich allerdings nicht daran hinderte, neugierig in der Klasse umherzuschauen. Schließlich wollte ich sehen, wer sich bei welchem Namen meldete. Dabei fiel mir auf, dass es gleich drei Resis gab und zwei Elisabeths, und auch bei den Buben kamen einige Namen doppelt vor. Bei dem Namen Posch Anna dachte ich überrascht, dass da noch ein Mädchen mit dem Namen Anna sei. Und als sich in den Reihen vor mir kein Finger hob, drehte ich meinen Kopf neugierig nach hinten. Doch auch dort ging kein Finger in die Höhe, und so wiederholte die Lehrerin den Namen. »Eigenartig«, murmelte sie dann immerhin so laut vor sich hin, dass ich es verstehen konnte. »Das Kind scheint nicht gekommen zu sein, obwohl es angemeldet ist.«

Nachdem die Lehrerin alle Namen verlesen hatte, schüttelte sie den Kopf und zählte durch, schüttelte dann noch einmal den Kopf und fuhr mit dem Finger über ihre Liste. »Das verstehe ich nicht«, sagte sie zu sich selbst, während sie auf die Namen starrte. »Fünfundzwanzig Kinder stehen auf meiner Liste, und fünfundzwanzig sind da, obwohl die Posch-Anna nicht gekommen ist.« Dann ließ sie ihren Blick erneut über die Klasse wandern und fragte: »Ist vielleicht ein Kind da, dessen Namen ich nicht vorgelesen habe?«

»Ja, ich«, piepste ich und streckte zaghaft meinen Finger in die Höhe.

»Aha, und wie heißt du?«

»Moar-Anna.«

»Moar-Anna?«, wiederholte die Lehrerin fragend. »Bist du da ganz sicher?«

»Ja, ich glaub schon. Die Leute sagen immer: »Ah, du bist die Moar-Anna.«

Erleichtert lachte die Lehrerin auf: »Aha, jetzt ist mir alles klar. Moar ist euer Hofname. Aber du selbst schreibst dich Posch.«

Sie hakte den letzten Namen auf ihrer Liste ab. Mir jedoch war gar nichts klar. Wieso nannte sie mich Posch, wenn ich doch vom Moarhof kam? Allenfalls hätte ich es noch verstanden, wenn sie mich Gstatter nennen würde, denn diesen Namen hatte ich schon mehrmals bei uns gehört – beispielsweise wenn jemand mit meinen beiden Pflegevätern redete, obwohl die meist Martin und Max genannt wurden, selten einmal Gstatter. Der Name Posch jedenfalls war mir noch nie auf unserem Hof begegnet. Doch schüchtern, wie ich war, wagte ich es nicht, der Lehrerin zu widersprechen.

Einige Tage beschäftigte mich die Geschichte noch, dann vergaß ich sie, zumal ich auch in der Schule nicht mehr dran erinnert wurde. Alle nannten mich nur Anna ohne Familiennamen. Erst als viele Monate später erneut der Name Posch fiel, kam mir die vertrackte Sache wieder in den Sinn und ließ mir keine Ruhe mehr. Ich musste herausbringen, was es damit auf sich hatte. Aber wen sollte ich fragen? Die Pflegeväter hatten Wichtigeres zu tun, als einem kleinen, neugierigen Kind Auskunft zu geben. Was die Burgi betraf, so wusste die nicht mehr als ich. Sie zuckte nur die Schultern und sagte: »Das ist halt so. Mich nennen sie in der Schule Dankl, und ich weiß auch net, warum.« Vielleicht die Dienstboten? Aber die junge Dirn wusste von nichts und die ältere verwies mich an meine Mutter.

Meine Mutter! Ich fand es immer komisch, wenn einer sie so bezeichnete, denn sie wurde mir zunehmend fremder, und ich habe sie auch nie Mutter genannt. Dass sie nicht bei uns lebte, berührte mich nicht, weil ja niemals eine herzliche Bindung zwischen uns bestand. Wenn ich mal mit ihr zu tun hatte, sagte ich Kathi zu ihr wie die anderen Hausbewohner auch. Mutter, das war für mich schließlich kein anderer als die Anna, selbst als sie nicht mehr lebte.

Und jetzt sollte ich die Kathi fragen, welche Bewandtnis es mit mir und meinem Namen auf sich hatte? Unmöglich, dachte ich, denn wenn ich sie gelegentlich auch zu sehen bekam, so machte sie immer ein eher abweisendes Gesicht. Kein Gedanke also, ihr mit einem solch heiklen Thema zu kommen. Allein bei der Vorstellung fröstelte es mich.

Die einzige Person, zu der ich wirklich Vertrauen hatte, war Großmutter Eva. Die war zwar vor zwei Jahren nach Unken zu ihrer Tochter Resi gezogen, hatte aber dem Bauern versprochen, dass sie jeweils im Sommer auf den Hof kommen würde, solange es ihre Kräfte zuließen. Wenn unsere Leute für zwei bis drei Wochen auf der Futteralm waren, übernahm sie bei uns das Kochen wie in alten Tagen. Wenn nichts passierte, würde sie auch in diesem Jahr zu Beginn der Sommerferien wieder zu uns kommen. Ich musste nur ein wenig Geduld aufbringen.

Ich hatte Glück. Sie kam tatsächlich Ende Juli und zog für einige Wochen bei uns ein. Am nächsten Tag schon machten sich alle verfügbaren Leute auf zur Futteralm: der Bauer und sein Sohn, der Großknecht und der Knecht, die Dirn, der Rossknecht und der Martschi. Weil die Sofie und die Traudl, Schwestern meiner Mutter, mittlerweile anderswo in Stellung waren, hatte der Bauer zusätzlich zwei weibliche Tagelöhner angeworben.

Auf dem tausend Meter hoch gelegenen Moarhof wurde das Heu bereits Ende Juni / Anfang Juli gemacht und in Feldstadln sowie in der Scheune am Wohnhaus für den Winter eingelagert. Der Begriff Winter ist hier wörtlich zu nehmen, denn auf dem Hof standen die Tiere nur in der Zeit vom 21. Dezember bis etwa zum 21. März. Den großen Rest des Jahres verbrachten sie auf den verschiedenen Almen –den Frühling und den Herbst über grundsätzlich auf der Futteralm. Deshalb befanden sich dort außer dem Stall wesentlich größere Stadel als auf dem Bauernhof, weil Heu für etwa fünf bis sechs Monate eingelagert werden musste. Und aus diesem Grund war auch die Wohnhütte, die sich etwas abseits vom Wirtschaftsgebäude befand, größer und komfortabler als die übrigen Almhütten. Schließlich verbrachten nicht nur die Sennerin oder der Senn zweimal ein Vierteljahr auf dem Futterhof, sondern im Hochsommer kamen zusätzlich für zwei bis drei Wochen der Bauer und seine »Heuleute«, die das Heu von den umliegenden Wiesen per Schlitten zu den verschiedenen Stadeln brachten – mit dem Wagen wäre das zu gefährlich gewesen. Es war einfacher, die Rinder zur Alm aufsteigen zu lassen, als das Heu ins Tal zu schaffen.

Selbstverständlich wartete man mit dem Mähen – das mit der Sense per Hand erfolgte – , bis eine Schönwetterperiode zu erwarten war, weil es leichter und zeitsparender war, wenn das gemähte Gras einfach auf der Wiese zum Trocknen liegen bleiben konnte. Manchmal aber schlug das Wetter um, nachdem gerade gemäht worden war, und falls der Regen tagelang anhielt, half alles Warten nicht mehr. Da hieß es dann, eilig Hievel, die anderswo Heinzen oder Hoanzen heißen, aufzustellen, damit das wertvolle Futter nicht am Boden verfaulte. In diesem Fall wurden erst recht alle Hände gebraucht. Die Männer rammten die Holzstäbe, die je zwei kleine Querstreben haben, in den Boden, und die Frauen mussten das nasse Gras daran aufhängen.

Der Futterhof war zwar komfortabler ausgestattet als andere Almen, aber nicht in dem Maße, dass für jeden ein Bett zur Verfügung gestanden hätte. Es gab neben Stube und Küche eine einzige Schlafkammer, in der zwei Betten standen, die sich bisweilen drei oder gar vier Weiberleut teilten. Die Männer hingegen richteten sich auf Stroh ein Nachtlager im Kuhstall, der zu dieser Zeit leer stand, weil sich die Viecher mitsamt ihrer Sennerin längst auf der etwa vierzehnhundert Meter hoch gelegenen Wildalm befanden.

Wir Kinder, die Burgi und ich, bekamen in diesen Wochen auch schon unsere Aufgaben zugewiesen. Dazu gehörte, dass wir regelmäßig zur Futteralm aufsteigen mussten, um den Heumachern das Essen zu bringen. Nach unserer letzten Rückkehr, so gegen halb sieben, gingen wir dann gleich in den Stall, um die Heimkuh – die als einzige auf dem Hof blieb, damit man seine tägliche Milch hatte – zu versorgen. Das konnten wir beinahe so gut wie die Alten, weil wir seit unserem sechsten Lebensjahr zum Melken herangezogen worden waren. Während die eine molk, stopfte die andere Heu in den Barn beziehungsweise die Raufe, wie man anderswo sagt. Dann führte eine von uns die Kuh zur Tränke, und die andere mistete aus. Anschließend fütterte man das Schwein mit den Kartoffeln, die Großmutter Eva bereits gekocht hatte, und streute den Hühnern ihre Körner hin. Bei diesen Tätigkeiten wechselten die Burgi und ich uns gewissenhaft ab.

Nun aber wartete ich nur auf die passende Gelegenheit, endlich zu klären, was mir seit Monaten nicht aus dem Kopf ging. Zum Glück ergab sie sich bereits am ersten Abend der neuen Heusaison. Nach dem Nachtessen – ich half beim Abspülen, während die Burgi das Feuerholz für den nächsten Tag hereintrug – packte ich die Gelegenheit beim Schopf: »Großmutter Eva, stimmt es, dass ich mich Posch schreibe?«

Als sie auf meine Frage bedächtig nickte, wagte ich es, weitere Fragen nachzuschieben: »Wieso heißt es dann immer beim Moar? Und wie kommt’s, dass die anderen alle Gstatter heißen?«

Sie schmunzelte ein wenig und streichelte mir mit ihrer abgearbeiteten Hand über den Kopf. »Bist ein gescheites Dirndl, dass du dir schon solche Gedanken machst. Also Moar heißt der Hof. Das ist ein sehr altes Anwesen, wie du an der Zahl über der Haustür sehen kannst. Er stammt nämlich aus dem Jahr 1556.«

»Ach, das ist damit gemeint«, unterbrach ich sie, »und ich hab mich schon immer gewundert, was diese Zahl zu bedeuten hat.«

»Ja, in diesem Jahr wurde der Hof erbaut. Von Anfang an hieß er der Moarhof, aber die Namen der Menschen, die dort lebten, wechselten von Zeit zu Zeit. Der Letzte, der den Hof kaufte, war dein Urgroßvater, der Posch-Martin. Der kaufte ihn zusammen mit seiner Frau, der Egger-Maria, die er kurz zuvor geheiratet hatte. Und nun zu deiner zweiten Frage: Nicht alle hier im Hause heißen Gstatter. Schau, deine Ziehschwester, die Burgi, schreibt sich Dankl, und ich selbst schreib mich Posch, genau wie du. Doch ich gehör ja nimmer zum Haus.«

Mit ihrer Antwort hatte die alte Frau auch die Neugier der Burgi geweckt, die gerade mit ihrem vollen Holzkorb in die Küche trat. »Ja, Großmutter Eva, das tät mich jetzt auch interessieren, warum ich mich Dankl schreib.«

Nachdenklich betrachtete die Eva uns eine Weile, dann sagte sie: »Das ist eine lange Geschichte. Die lässt sich nicht so zwischen Tür und Angel erzählen. Kommt, wir gehen in die Stube und setzen uns aufs Kanapee.«

Als wir es uns dort bequem gemacht hatten, bereute die Eva ihr Vorhaben vermutlich schon wieder, denn zu meiner Enttäuschung hörte ich sie sagen: »Eigentlich seid ihr viel zu jung für die Geschichte. Das meiste davon geht noch net in eure kleinen Köpfe hinein.«

Bei diesen Worten müssen wir so enttäuschte Gesichter gezogen haben, dass sie einlenkte. »Ach, ist auch egal. Ich versuch’s. Bis ihr alt genug seid, um das alles zu verstehen, leb ich längst nimmer. Und dann ist da niemand, der euch das alles erzählen kann. Also hört gut zu.«

Dann nannte sie eine Menge Namen und Zahlen, dass mir der Kopf nur so brummte. Und auch die Burgi, die bereits zehn war, schaute wie ein Kälbchen, wenn es blitzt. Mittendrin hielt die Eva inne. »Nein, so geht’s nicht. Das kann kein Mensch verstehen. Anna, hol mir mal ein Blatt Papier und einen Bleistift.«

Aus der Schublade im Stubenschrank brachte ich ihr Stift und Schreibblock, die der Voda immer benutzte, wenn er ein Schriftstück aufsetzen musste. Während Großmutter Eva auf das oberste Blatt Namen und Zahlen schrieb und Striche zeichnete, erklärte sie: »Schaut, das ist eure Ururgroßmutter, die Egger-Maria. Sie wurde 1824 geboren und war die Tochter des wohlhabenden Kramerwirts Egger Josef aus Unken. Bei ihr muss ein gewisser Posch eingeheiratet haben, weshalb sie sich fortan Posch schrieb. Von dem ist mir aber nichts Näheres bekannt, noch nicht mal der Vorname. Ich vermute aber, dass er Anton geheißen hat, denn der nachmalige Kramerwirt hieß Toni. Und da er der Erstgeborene war, ist anzunehmen, dass sein Vater ebenso hieß. Die Maria hatte noch einen Bruder, den Egger-Max, der aber die elterliche Wirtschaft nicht übernehmen wollte. Der erlangte einige Berühmtheit, weil er etliche Jahre im Regiment des Erzherzogs Johann diente. Später ist er dann doch noch Wirt geworden, aber in Maria Kirchental. Wegen einer Verwundung am Bein konnte er nicht mehr marschieren und arbeitete zunächst als Knecht beim Brandnerbauern in Gföll, bis er bei einer Wallfahrt die junge Kirchentalwirtin, die Reiter-Maria, kennenlernte. Bald schon heiratete er sie und wurde Wirt in Maria Kirchental. Seine Frau aber ist nur dreißig Jahre alt geworden. 1853 hatte sie einer kleinen Maria das Leben geschenkt, im Jahr 1862 brachte sie den kleinen Max zur Welt und starb bald darauf am Kindbettfieber. Der kleine Max überlebte seine Mutter nur um einige Tage.

Der verzweifelte Egger-Max, der sich um seine Tochter, die mutterlose Maria, nicht recht kümmern konnte, brachte sie zu seiner Schwester, der Posch-Maria, die ihre Nichte mit ihren eigenen Kindern aufzog. Wie viele es waren, weiß ich nicht. Mir ist nur bekannt, dass einer von ihnen, der Martin hieß, euer Urgroßvater wurde. Er verliebte sich in die Maria, doch weil die eine ganz nahe Verwandte war, gab’s mit der Heirat Probleme. Behördlicher- wie kirchlicherseits werden nämlich Ehen zwischen Geschwisterkindern nicht gern gesehen. Nur weil was Kleines unterwegs war, erhielten sie die Genehmigung. Von Marias Mitgift, die ganz anständig war, wie beim einzigen Kind des Kirchentalwirts nicht anders zu erwarten, kauften die beiden dann 1875 den Moarhof, der seinerzeit zum Verkauf stand, weil von den vormaligen Besitzern niemand mehr übrig war – zumindest keiner, der den Hof hätte bewirtschaften können. Damit war der Martin, der von zu Hause nicht viel zu erwarten hatte, fein raus. Und das Kind, das Anfang 1876, nur wenige Monate nach der Hochzeit seiner Eltern geboren wurde, war niemand anderes als die Posch-Anna.«

»An die erinner ich mich noch gut«, rief die Burgi erfreut aus. »Das war meine Großmutter.«

»Das stimmt«, bestätigte die Eva und legte eine Erzählpause ein. Diese nutzte ich, um mit dem Zeigefinger an den waagerechten Linien und den senkrechten Strichen entlangzufahren. Nachdenklich sagte ich: »Ja, wenn die erste Egger-Maria unsere Ururgroßmutter ist und den Posch-Anton geheiratet hat, muss der doch unser Ururgroßvater sein.«

»Das stimmt, Dirndl, da hast du richtig mitgedacht.«

»Und wenn sein Sohn, der Posch-Martin, unser Urgroßvater ist«, folgerte ich weiter, »müsste doch seine Frau, die junge Egger Maria, unsere Urgroßmutter sein.«

»Das stimmt nur zum Teil«, schränkte die Eva ein. »Sie ist die Urgroßmutter von der Burgi, aber nicht von dir.«

»Das versteh ich net«, antwortete ich enttäuscht. »Wieso ist sie die Urgroßmutter von der Burgi, aber nicht von mir?«

»Ja, ich hab euch ja gleich gesagt, dass es kompliziert wird. Die Posch-Maria, also die Mutter von der kleinen Anna, bekam im Jahr darauf wieder ein Dirndl – eine kleine Maria – und verblutete im Kindbett. Sie war gerade mal vierundzwanzig Jahre alt.«

»O wie schrecklich«, riefen wir beide fast gleichzeitig aus und hielten uns die Hand vor den Mund.

»Ja, es muss wirklich entsetzlich gewesen sein«, fuhr Großmutter Eva fort. »Mit den beiden Kleinkindern war euer verzweifelter Urgroßvater völlig überfordert. Die eine Magd war zu alt, um einen Säugling und ein Kleinkind zu versorgen, und die andere zu jung. Außerdem hatten sie genug anderes zu tun, denn die Bäuerin fehlte an allen Ecken und Enden. Händeringend suchte der Martin deshalb nach einem Pflegeplatz für seine Kinder. Weil er aber selbst nicht gut von Haus zu Haus gehen und fragen konnte, vertraute er sich dem Pfarrer von Unken an. Ein guter Hirte kennt seine Schäfchen und weiß, wo er in einem solchen Fall nachfragen kann. Und so wusste auch dieser hochwürdige Herr, wo die mutterlosen Kinder gut aufgehoben wären.

Er klopfte beim Fuchsbauern an, der sich Friedl schrieb. Die Bäuerin hatte sieben eigene Kinder aufgezogen, dazu das ledige Kind einer ihrer Schwestern. Ihr trug der Pfarrer nun den traurigen Fall vor, und ohne zu zögern antwortete die Fuchsbäuerin mit Ja. So kamen die beiden Kleinen auf den Fuchshof, noch bevor ihre Mutter unter der Erde lag.

Die Kinder des Bauern waren schon alle aus dem Haus – bis auf den Ältesten, der den Hof übernehmen sollte, und die Jüngste, die der Mutter im Haus half, solange es keine Schwiegertochter gab. Sie war es dann auch, die sich hauptsächlich mit den beiden Halbwaisen beschäftigte, doch trotz aller Mühe wollte die kleine Maria nicht so recht gedeihen. Sie war schon bei ihrer Geburt sehr zart gewesen und nahm jetzt immer mehr ab, vertrug offenbar die Kuhmilch nicht, obwohl man sie ihr nur verdünnt gab. Nichts half, und wenige Tage nach dem Tod der Mutter folgte ihr die Kleine ins Grab. Über dieses neuerliche Unglück war allerdings kaum jemand verzweifelt. Das war halt damals so, dass man Kinder ohne Muttermilch nur selten durchbrachte.

Die kleine Anna hingegen gedieh prächtig und machte ihren beiden Ziehmüttern viel Freude. Als die Kleine zu sprechen anfing, nannte sie die jüngere der beiden Mutter. In dieser Zeit kam der Posch-Martin, der mit seinen Mägden und Knechten den Moarhof bewirtschaftete, zwar nur selten dazu, nach seinem Kind zu schauen, freute sich aber immer, wenn er es sah, zumal es so gute Fortschritte machte. Einmal, die kleine Anna war mittlerweile zwei Jahre alt, kam er wieder auf den Fuchshof und beobachtete ungesehen, wie sein Kind hinter der Fuchstochter herlief und jauchzend ›Mutter! Mutter!‹ rief.

Als er dann noch sah, wie die junge Frau die Kleine emporhob und liebevoll an sich drückte, war er so gerührt, dass ihm die Tränen kamen. Ja, bin ich denn blind gewesen, fragte er sich selbst und ging zu den beiden hin. Als die Ziehmutter ihm das Kind, das sie noch auf dem Arm hielt, reichen wollte, verzog die Kleine ängstlich das Gesicht und klammerte sich an ihr fest.

Mit trauriger Miene stellte der Bauer fest: ›Sie kennt mich halt nimmer, weil sie mich so selten sieht. Das Gescheiteste wär, wenn sie bei mir auf dem Hof leben tät. Dann hätt ich auch nicht den weiten Weg hierher. Deshalb …‹

Noch ehe er den Satz zu Ende bringen konnte, fiel ihm die Neunzehnjährige ins Wort: »Du willst uns doch net das liabe Kindl wegnehmen wollen?‹

›Nein, nein‹, beteuerte er. ›Ich mein nur … Ich wollt halt fragen … Also, was meinst, ob du die Anna auf dem Moarhof nicht ebenso gut betreuen könntest wie hier? Dann würd sich das Kind an mich gewöhnen, und ich könnt die Zeit für die Besuche bei euch einsparen.‹

Verunsichert blickten ihn zwei blaue Mädchenaugen an. ›Wie meinst das jetzt, Bauer?‹

›Hast mich schon richtig verstanden. Ich möcht, dass du Bäuerin auf dem Moarhof wirst. Denn ich brauch nicht nur eine Mutter für mein Kind, ich brauch auch wieder eine Bäuerin – und eine Frau.‹

Die Fuchstochter spürte, wie sie vor Verlegenheit ganz rot im Gesicht wurde, und antwortete hastig: ›Das wär mir schon recht. Aber du musst erst die Mutter fragen, ob sie mich gehen lässt.‹

Das tat er dann umgehend, und sowohl die Mutter als auch der Vater waren mit dieser Entwicklung einverstanden, denn es galt schon etwas, Bäuerin auf dem Moarhof zu sein. Außerdem würde ohnehin bald eine Schwiegertochter auf dem Fuchshof einziehen, und so kam es, dass die kleine Anna mit etwa zweieinhalb Jahren in ihr Vaterhaus zurückkehrte und ihre Pflegemutter Eva ihre Stiefmutter wurde.« Erschöpft hielt die alte Frau, deren Wangen sich im Eifer des Erzählens gerötet hatten, inne.

»Eva? Hast du Eva gesagt?«, fragte ich ganz aufgeregt. Sie nickte. »Dann bist du diese Frau? Die zweite Frau vom Posch-Martin?«

»Die bin ich. Und dazu deine leibliche Urgroßmutter.«

Jetzt wurde mir klar, warum ich mich zu dieser Frau seit jeher hingezogen fühlte. Zu dritt schauten wir uns noch einmal das Blatt an, das sie für uns aufgezeichnet hatte. Ich wollte mich vergewissern, ob ich alles richtig verstanden hatte. »Aber ich begreife noch nicht, wieso du meine Urgroßmutter bist.«

Sie nahm wieder ihren Stift zur Hand, zeichnete weitere Linien auf das Papier und schrieb Namen sowie Zahlen dazu. »Schau, Anna, dein Urgroßvater und ich haben noch einen Haufen Kinder gekriegt: Ein Jahr nach der Hochzeit lag die kleine Katharina in der Wiege, zwei Jahre darauf der kleine Andi und wieder ein Jahr später eine Eva. Im Jahr darauf folgte eine Sofie. Weil die aber bald an Lungenentzündung starb, nannten wir das nächste Kind wieder Sofie. Danach kamen noch ein Leopold, ein Martin, eine Gertraud und zum Schluss die Resi, die ihr ja kennt.«

Ja, ich erinnerte mich, jeden dieser Namen schon mal gehört zu haben, und konnte einige davon sogar Personen zuordnen. Aber noch immer war mir nicht klar, wo mein Platz in dieser Ahnenreihe war. Als ob sie meine Gedanken erraten hätte, fuhr meine Urgroßmutter fort: »Schau, Anna, diese hier, die Gertraud, meine Zweitjüngste, war beim Vorderegger als Sennerin angestellt. Nach einem Jahr etwa kam sie nach Hause zurück, hoch in anderen Umständen, und brachte 1909 ein Dirndl zur Welt: eine Sofie. Als sie nach einigen Wochen zu ihrem Brotherrn zurückkehrte, ließ sie das Kind bei uns. Dessen Vater war der Johann, der älteste Sohn des Bauern, der sich Lederer schrieb, und er wollte die Gertraud auch heiraten, sobald ihm sein Vater den Hof übergeben hatte. Bevor es jedoch dazu kam, war die Gertraud schon wieder in anderen Umständen. Dann geschah, noch bevor das Kind geboren wurde, etwas Schreckliches.«

Die Urgroßmutter hörte auf zu erzählen. Sie zog ihr Schneiztiachl, ein Taschentuch, aus der Schürzentasche und wischte sich damit über die Augen. Die Erinnerung an jene Zeit stimmte sie sichtlich traurig. »Ich weiß gar net, ob ich euch davon erzählen soll. Hernach könnt ihr beiden womöglich nicht einschlafen.«

»O doch, bitte, Großmutter Eva«, bettelten wir im Verein. »Erzähl es uns. Denn sonst können wir vor lauter Neugier nicht einschlafen.«

»Da habt’s auch recht. Eigentlich hätt ich von der Geschichte gar nicht erst anfangen sollen. Weil ich den Fehler aber nun gemacht hab, muss ich es zu Ende bringen. Wer A sagt, muss auch B sagen.«

Wie gebannt hingen wir an ihren Lippen, als sie fortfuhr: »Ihr kennt ja den normalen Weg nach Unken, auf dem ihr immer zur Schule geht. Es gibt aber außerdem einen anderen – nein, von dem sollt ich euch besser nix erzählen, sonst kommt ihr noch auf dumme Ideen.«

»Meinst den Weg mit dem Klettersteig?«, erkundigte sich die Burgi, und ich fügte arglos hinzu: »Heimzu sind wir den schon mal gegangen.«

»O mei, Kinder«, rief die alte Frau erschrocken aus, schlug die Hände zusammen und beschwor uns: »Das dürft’s nie und nimmer machen! Das könnt euer Tod sein. Vielleicht glaubt ihr’s mir, wenn ich weitererzähle vom Vorderegger-Johann, der ja dein Großvater ist.« Bei diesen Worten schaute sie mich an. »Der Johann, der war ein ganz Fortschrittlicher. Der hat schon ein Radl besessen, da wusste von uns noch keiner, wie ein solches ausschaut. Ihr wisst’s ja selber, dass bei unseren Wegen das Radlfahren unmöglich ist. Der andere Weg aber, den ihr nie wieder gehen dürft, ist weniger steil und auch net so bucklig. Da würd es mit dem Radlfahren ganz gut gehen, dachte sich der Johann, wenn nur der Klettersteig nicht wär. Doch ihm kam eine Idee: Er fuhr mit seinem Radl bis zum Klettersteig und stellte es an einer unterhalb gelegenen Hütte ab.«

»Meinst du etwa die Schutzhütte für die Holzknechte?«, unterbrach die Burgi sie.

»Gewiss, genau die. Mei, Kinder, ihr kennt euch ja bestens aus«, staunte die Eva und erzählte weiter: »Dann stieg er den Klettersteig hinauf und war in einer Viertelstunde daheim. Immer wenn er im Tal zu tun hatte, benutzte er diesen Weg. Hinunter brauchte er über den Klettersteig nur zehn Minuten, schwang sich auf sein Radl und war viel schneller im Dorf, als wenn man zu Fuß den normalen Weg geht. Viele Male ging das gut – bis zu einem verregneten Tag im November, als er abends nicht nach Hause zurückkehrte. Ihr könnt euch denken, dass seine Leute sich große Sorgen machten und meine Tochter, die Gertraud, erst recht. Sie stand ja kurz vor der Entbindung mit ihrem zweiten Kind.

Er wird wohl ins Wirtshaus gegangen sein, tröstete man sich gegenseitig, doch als er um Mitternacht noch immer nicht zurück war, da dachten alle schon an Schlimmes. Aber mitten in der Nacht, es war schließlich stockfinster und regnete ununterbrochen, konnte man sich nicht auf die Suche begeben. Gleich in der Früh dann, bei der ersten Morgendämmerung, alarmierte der alte Vorderegger alle Nachbarn, und aus jedem Haus ging mindestens ein Mannsbild mit zum Suchen. Sie brauchten nicht lange zu gehen, da fanden sie den Johann schon. Er lag unterhalb des Klettersteigs mit gebrochenem Genick. Man alarmierte die Gendarmerie, die alles absperrte und den Fundort gründlich untersuchte. Sie kamen zu der Feststellung, der junge Lederer müsse beim Aufstieg auf dem vom Regen rutschig gewordenen Steig abgestürzt sein.

Wieder wischte sich die Eva über die Augen, und wir beiden, die bei ihren letzten Sätzen den Atem angehalten hatten, schnauften erst mal gründlich durch. Mich wunderte es ein wenig, dass meine Urgroßmutter diese Geschichte, die immerhin schon sechsundzwanzig Jahre zurücklag, dermaßen mitnahm, obwohl der Lederer-Johann nicht einmal ihr Schwiegersohn gewesen war.

»Und was war dann?«, drängte ich, weil mir ihre Erzählpause gar zu lang erschien.

»Nachdem die Polizei den Leichnam freigegeben hatte, brachte der Vater seinen Sohn mit dem kleinen Pferdewagen nach Hause. Ich sah ihn, als er bei uns vorbeifuhr. Der Vorderegger war kaum wiederzuerkennen: Innerhalb weniger Stunden hatte sich der vormals so stolze Bauer in einen gebrochenen Mann verwandelt, und von diesem Schicksalsschlag konnte er sich nimmer erholen. Und das, obwohl noch zwei andere Buben da waren. Meine Tochter aber, die Gertraud, brach lautlos zusammen, als sie ihren Hochzeiter leblos auf dem Wagen liegen sah. Als bald danach die Wehen bei ihr einsetzten, brachte einer von den Vordereggers sie mit dem kleinen Wagen, auf dem kurz zuvor der Johann gelegen hatte, zu uns und fuhr weiter ins Dorf, um die Hebamme herzubringen. Obwohl die Geburt um etwa drei Wochen zu früh einsetzte, verlief alles sehr schwierig, was wahrscheinlich daran lag, dass sich die Gertraud in ihrem seelischen Schmerz total verkrampfte. Am späten Abend endlich tat deine Mutter ihren ersten Schrei, also genau an dem Tag, an dem ihr Vater tot aufgefunden worden war.«

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Stammtafel der Anna Posch

Weitere E-Books von Roswitha Gruber

Tagebuch einer BerghebammeeISBN 978-3-475-54340-1 (epub)

Kindern auf die Welt zu helfen — keine leichte, aber eine wunderbare, berührende und hoch emotionale Aufgabe mit großer Verantwortung! In einer Zeit, da die Ausübung des Hebammenberufes durch zahlreiche Vorschriften und Einschränkungen immer schwieriger wird, sollten die enormen Leistungen jener Frauen uns allen wieder bewusster werden. Die Geschichten der Berghebamme Marianne hat Roswitha Gruber als einzigartiges Zeugnis eines ganz besonderen Berufsstandes für uns niedergeschrieben.

Erlebnisse einer BerghebammeeISBN 978-3-475-54328-9 (epub)

In diesem Buch erzählt Roswitha Gruber aufs Neue authentisch und lebendig aus dem Leben der Geburtshelferin Marianne. Wieder hat sie viele interessante Begebenheiten aus deren Berufsalltag zu Papier gebracht. In ihren vielen Arbeitsjahren hat die erfahrene Hebamme über 3.000 Kindern und deren Müttern beigestanden. Die bewegenden Schicksale der Menschen, die sich Marianne anvertraut haben, gehen jedem nahe.

Aloisia

Eine Hebamme spielt SchicksaleISBN 978-3-475-54375-3 (epub)

Im Kreißsaal einer kleinen Münchner Klinik liegen zwei Frauen in den Wehen. Bei beiden kündigt sich eine komplizierte Geburt an, bei der es um Leben und Tod geht. Die Hebamme Aloisia fühlt sich überfordert. Da die herbeigerufenen Ärzte nicht rechtzeitig eintreffen, sieht sie sich, ganz auf sich selbst gestellt, zum Handeln gezwungen …

Doch ihre eigenmächtige Entscheidung, mit der sie schicksalhaft in das Leben zweier Familien eingreift, wird für lange Zeit ihr Gewissen belasten. Erst als sie 94 Jahre alt ist, kommt die Wahrheit durch einen sonderbaren Zufall ans Licht.

Hanni

Eine Schweizer BergbäuerineISBN 978-3-475-54236-7 (epub)

Hanni, eine Magd aus dem Kanton Uri, heiratet den Witwer ihrer Schwester Maria, denn der Bergbauer braucht eine Mutter für sein Kind und eine Bäuerin für seinen Hof. Aus dieser anfänglichen Zweckgemeinschaft entwickelt sich eine tiefe Liebe, aus der im Laufe der Jahre zwölf Kinder hervorgehen, darunter vier Zwillingspaare. Das Leben der Familie ist von großer Armut, harter Arbeit und vielen Schicksalsschlägen geprägt. Doch unerschütterliches Gottvertrauen und die tiefe Zuneigung der Eheleute lassen sie alle Schwierigkeiten meistern.

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com