16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Liesi wächst auf einem Einödhof im oberbayerischen Dorfen als älteste von acht Geschwistern auf. Von klein auf besteht ihr Alltag aus Arbeit und Pflichten. Mit vierzehn Jahren wird sie Dirn bei einem Großbauern. Schon bald lernt sie Hans kennen, ihre große Liebe. Sie ist überglücklich, als sie ein paar Jahre später als seine Frau in seinen Einödhof einzieht und innerhalb von zehn Jahren acht Töchter zur Welt bringt. Für die junge Frau könnte das Leben mit ihrem geliebten Hans trotz aller Arbeit und Mühen sehr glücklich sein, wenn da nicht seine Stiefmutter wäre, die ihr das Leben immer wieder schwer macht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2021

© 2021 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Titelfoto: © Bundesarchiv, B 145 Bild-F005921-0012

Lektorat: Christine Rechberger, Rimsting

Satz: SATZstudio Josef Pieper, Bedburg-Hau

eISBN 978-3-475-55454-4 (epub)

Worum geht es im Buch?

Roswitha Gruber

Der Einödhof und sieben Töchter

Liesi wächst auf einem Einödhof im oberbayerischen Dorfen als älteste von acht Geschwistern auf. Von klein auf besteht ihr Alltag aus Arbeit und Pflichten. Mit vierzehn Jahren wird sie Dirn bei einem Großbauern. Schon bald lernt sie Hans kennen, ihre große Liebe. Sie ist überglücklich, als sie ein paar Jahre später als seine Frau in seinen Einödhof einzieht und innerhalb von zehn Jahren acht Töchter zur Welt bringt. Für die junge Frau könnte das Leben mit ihrem geliebten Hans trotz aller Arbeit und Mühen sehr glücklich sein, wenn da nicht seine Stiefmutter wäre, die ihr das Leben immer wieder schwer macht.

Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.

Inhalt

Die Vorgeschichte

Der verwaiste Bauernhof

Im Elternhaus

Kriegsjahre

Als Dirn im Dienst

Mein Leben als Bäuerin

Die Stiefmutter

Cousine Lisbeth

Der Einödhof und sieben Töchter

Das letzte Kapitel

Die Vorgeschichte

Vor einigen Jahren bekam ich von einer Frau aus Dorfen einen Brief, dem ein Zeitungsausschnitt beigelegt war:

Sehr geehrte Frau Gruber,

ich bin eine begeisterte Leserin Ihrer Bücher. Mir gefällt besonders, dass Sie immer wahre Geschichten über bemerkenswerte Frauen schreiben. In diesen Tagen fiel mir beiliegender Bericht über die Diamantene Hochzeit eines Bauernpaares in die Hände. Das Leben dieser Leute hat mich so beeindruckt, dass ich Sie fragen möchte: Wäre das nicht ein Stoff für ein Buch?

Mit freundlichen Grüßen,

N.N.

Außer dem Zeitungsausschnitt, dessen Überschrift »Sieben Kinder – lauter Töchter« lautete, waren die Adresse und die Telefonnummer der Familie beigefügt. Spontan bedankte ich mich bei der Briefschreiberin.

Erst nach einigen Monaten kam ich allerdings dazu, die erwähnte Bäuerin anzurufen. Zunächst erklärte ich ihr, wie ich an ihre Adresse gekommen war und welches Anliegen ich hatte. Bescheiden wehrte sie ab: »Ach, was wollen Sie über mich schreiben? Ich habe doch nichts Besonderes erlebt und auch nichts Besonderes geleistet.«

»Wenn man sieben Töchter großgezogen hat, das ist schon eine Leistung. Abgesehen davon fiel Ihre Kindheit in eine schwierige Zeit, und Ihre Jugend war vom Zweiten Weltkrieg überschattet. Und vermutlich haben Sie als Bäuerin viel Schweres durchgemacht.«

»Ja mei, da müsste ich mich erst mal besinnen, wie das früher war.«

Bevor ich auflegte, ermunterte ich sie, das zu tun.

Wieder vergingen einige Monate, bis ich sie erneut anrief.

»Ach, ich dachte schon, Sie hätten kein Interesse mehr an meiner Geschichte.«

»Doch, doch, ich wollte Ihnen nur genügend Zeit lassen zum Nachdenken.«

Sie war also durchaus bereit, mir aus ihrem Leben zu erzählen. Doch wie das Schicksal so spielt, zu einem Besuch bei ihr kam ich lange Zeit nicht, weil ich erst noch einige Bücher schreiben wollte über Frauen, denen ich es schon lange versprochen hatte.

An einem sonnigen Septembertag war es endlich so weit. Ich trat die Fahrt zu ihr an. Ihr Einödhof lag so versteckt, dass ich mich ohne Navi schwer getan hätte, ihn zu finden.

Endlich saß ich ihr in der heimeligen Bauernstube gegenüber. Doch ich kam nicht gleich dazu, meine Notizen zu machen. Zunächst plauderten wir bei Apfelstrudel und Tee über allgemeine Dinge. Dabei gewann ich schon einen ersten Eindruck von Liesi, einer kleinen, zierlichen Person. Ihr freundliches Gesicht war umrahmt von schlohweißem Haar, das sie als moderne Kurzhaarfrisur trug.

Nachdem sie das Geschirr abgeräumt hatte, sprudelten ihre Erinnerungen aber auch nicht gleich aus ihr heraus. Dieses Phänomen kenne ich von anderen Interviews, deshalb hatte ich einige Fragen vorbereitet. Als ich ihr diese stellte, kam das Gespräch in Gang. Eifrig machte ich Notizen. Bevor ich mich verabschiedete, überreichte sie mir einige Seiten, die sie bereits für mich aufgeschrieben hatte.

Natürlich blieb es nicht bei dem einen Besuch. Ein langes Menschenleben ist nicht in zwei bis drei Stunden zu erzählen.

Als ich glaubte, alles beisammen zu haben, konnte ich nicht sofort mit der Niederschrift ihrer Geschichte anfangen. Auf mich stürmten so viele Dinge ein, dass ich die Notizen über Liesi beiseitelegen musste. So gerieten sie in Vergessenheit. Anfang August 2020 fielen sie mir, nebst dem Zeitungsbericht über diese Bäuerin, wieder in die Hände, und ich legte los.

Was daraus geworden ist, können Sie im vorliegenden Buch nachlesen. Nun lasse ich also Liesi zu Wort kommen. Dabei wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung.

Roswitha Gruber

Der verwaiste Bauernhof

Im schönen Isental in Oberbayern liegen nahe dem Ort Dorfen zahlreiche Einödhöfe, weil jeder Bauer seine Felder direkt um seinen Hof herum hat. Schon seit Langem hatte es keine Realteilungen mehr gegeben, sonst wären die Anwesen zu klein geworden und hätten die Familien nicht mehr ernähren können. Die Acker- und Waldflächen eines Anwesens waren also über Generationen hinweg gleich groß geblieben. Es sei denn, der glückliche Umstand war eingetreten, dass ein Bauer die einzige Tochter eines benachbarten Hofes heiratete, dann hatte sich das Anwesen sogar vergrößert. Normalerweise bekam der erstgeborene Sohn den Hof. Nur wenn dieser partout nicht wollte oder wenn er starb, kam der nächste zum Zug. Damals gab es noch viele kinderreiche Familien auf dem Land. Daher hatte es ein Jungbauer leicht, eine passende Frau zu finden. Wer von den Geschwistern nicht das Glück hatte, auf einen anderen Hof einzuheiraten, blieb als Dirn beziehungsweise Knecht im elterlichen Betrieb.

Der Hof, auf dem ich das Licht der Welt erblickte, war aber nicht das Anwesen, auf dem seit Generationen meine Ahnen gelebt hatten. Das kam so: Meine Großmutter Theresia hatte eine Schwester namens Amalia, die von allen Amal genannt wurde. Dieser wurde das Glück zuteil, bereits im Alter von 18 Jahren bei Leonhard, genannt Hardi, der einen ansehnlichen Bauernhof besaß, einheiraten zu können. Er war zwar 16 Jahre älter als sie, dennoch waren sie sehr glücklich miteinander. Bald bekamen sie zwei gesunde Buben: Leonhard wurde 1889 geboren und Franz 1891. Damit war zu ihrer Beruhigung die Hofnachfolge gesichert. Doch einige Jahre später verließ das Glück die Familie. Sohn Leonhard wurde im Spätherbst 1912 am frühen Nachmittag beim Holzfällen im eigenen Wald von einem heftigen Regen überrascht. Aber man war nicht zimperlich. Was ein gestandenes Mannsbild ist, lässt sich von ein »paar Regentropfen« doch nicht an der Arbeit hindern. Erst die hereinbrechende Dunkelheit trieb ihn heim. Tropfnass kam er endlich nach Hause. Obwohl er sofort die nasse Kleidung gegen trockene wechselte, wurde er krank. Am folgenden Morgen lief ihm die Nase, und es plagte ihn ein Husten. Trotzdem begab er sich in den Wald, um da weiterzumachen, wo er am Vortag aufgehört hatte. Bis zum Abend arbeitete er unermüdlich. Kaum war er zu Hause, überfiel ihn ein Schüttelfrost und das Thermometer zeigte erhöhte Temperatur. Da er auch keinen Appetit hatte, ging er früh zu Bett, und seine Mutter gab ihm einen erwärmten Ziegelstein mit. Am folgenden Morgen ging es ihm richtig schlecht. Amal versuchte, ihn mit den üblichen Hausmittelchen wie Kamillen-, Salbei- und Lindenblütentee zu kurieren. Um das weiter ansteigende Fieber zu senken, machte sie ihm Wadenwickel.

Erst am anderen Tag ließ man einen Arzt kommen, der eine Lungenentzündung feststellte. Diese Diagnose kam einem Todesurteil gleich; gegen diese Krankheit gab es seinerzeit noch keine wirkungsvolle Arznei. Leonhard starb nach einer Woche im Alter von 23 Jahren. Für seine Eltern war das ein schwerer Schlag. Ihr einziger Trost war nun der Zweitgeborene, und ihre ganze Hoffnung ruhte auf ihm. Franz, der von klein auf genauso angelernt worden war wie sein Bruder, setzte sich zur Freude der Eltern auf dem Hof voll ein.

Zwei Jahre später brach der große Krieg aus und Franz wurde schon bald zu den Waffen gerufen. Anfang April 1916 traf bei den Eltern die Nachricht ein, dass der Sohn nach einem Kopfschuss schwer verletzt zu Kolmar im Lazarett liege. Ohne Zögern begab sich Amal auf die beschwerliche und umständliche Reise. Sie war glücklich, als sie ihren Sohn endlich fand und sah, dass er einen relativ gesunden Eindruck machte. Obwohl er sich freute, die Mutter wiederzusehen, sagte er: »Ach, Mutter, die weite Reise hättest du dir sparen können, ich komme ja eh bald heim.«

Sehr erleichtert und beruhigt trat sie die Rückreise an. Doch schon nach wenigen Tagen traf ein schwarzumrandeter Brief bei ihr ein. Ihr Sohn habe auf dem Felde der Ehre eine so schwere Verletzung davongetragen, dass er dieser später im Lazarett erlegen sei. Man kann sich vorstellen, dass die Trauer seiner Eltern grenzenlos war. Außer dass sie ihren geliebten Sohn und Hoferben verloren hatten, bekümmerte sie der Gedanke, dass er in Feindesland begraben werden sollte. Deshalb setzte Amal Himmel und Erde in Bewegung, damit er nach Hause überführt werden konnte. Neben aufwendigem Schreibkram erforderte dies auch eine organisatorische Meisterleistung. Das Streckennetz der Bahn war schließlich noch nicht so ausgebaut wie heute. Außerdem war Krieg. Dank ihrer Hartnäckigkeit schaffte es Mutter Amal, den gefallenen Sohn nach Hause zu holen. Im Zinksarg kam er in Wasentegernbach an, der nächstgelegenen Bahnstation 17 Kilometer von ihrem Hof entfernt. Also spannten die leidgeprüften Eltern beide Rösser vor den Erntewagen und holten den Sohn persönlich dort ab.

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde er im Familiengrab, also in Heimaterde, beigesetzt. Gefangen in ihrer Trauer brachten sich die Eltern den ganzen Sommer über mehr schlecht als recht voran. Doch als das Frühjahr nahte, wurde ihnen bewusst, dass sie für ihren verwaisten Hof jemanden brauchten, der ihn weiterführte.

An einem Sonntag Anfang April machte sich Amal auf den Weg zu ihrer Schwester Theresia, die eine gute Fußstunde von ihr entfernt auf Thannöd wohnte. Sie hatte einen Stall voller Kinder und würde gewiss froh sein, so dachte Amal, wenn sie eines davon bei ihr auf Steinöd unterbringen konnte. Dass sie sich auf keinen von Theresias Söhnen Hoffnung zu machen brauchte, war Amal klar. Der älteste Sohn ihrer Schwester, der ebenfalls Leonhard hieß, war 18 Jahre alt und würde den elterlichen Hof übernehmen. Martin, der zweite Sohn, 17 Jahre alt, war so gescheit, dass man ihn nach Eberswalde bei Berlin geschickt hatte. Dort wohnte er bei Verwandten seiner Mutter, um das Gymnasium besuchen zu können. Amal spekulierte also auf eine ihrer Nichten. Warum sollte ein Madl nicht einen Hof übernehmen können?

Theresias Dirndln waren alle bildhübsch, daher war es egal, welche sie zu sich nahm, es fände sich gewiss bald ein Hochzeiter, der außer ihrer Hand auch gerne den Hof übernehmen würde.

Über Amals Besuch freute man sich im Hause der Schwester sehr. Aufgrund der großen Entfernung und weil jegliche Verkehrsanbindung fehlte, trafen sie sich nur selten. Das letzte Mal hatte man sich am Grab von Franz, Amals gefallenem Sohn, gesehen.

Beim Mittagessen trug Amal vor versammelter Familie ihr Anliegen vor. Wer darauf sofort begeistert reagierte, war Elisabeth, erst 13 Jahre alt.

»Was will ich denn mit dem Kind?«, fragte die Tante ablehnend. »Auf unserem Hof brauche ich eine erwachsene Person, eine, die mit Pferden umzugehen weiß und mit Ochsen.«

Obwohl die Kleine versicherte, dass sie sich das durchaus zutraue, nahm die Tante sie nicht ernst. Sie wandte sich direkt an Theres, die älteste Tochter ihrer Schwester, die mit ihren zwanzig Jahren fast erwachsen war. Außerdem war diese von stabilem Körperbau, sodass man annehmen konnte, dass sie mit schweren landwirtschaftlichen Arbeiten zurechtkam.

Leider zeigte Theres wenig Begeisterung. Sie druckste herum: »Ja, ich weiß net. So weit weg von daheim. Mit Pferden hab ich es net so.«

Um ihr die Sache schmackhaft zu machen, lockte Amal: »Schau, Theres, daheim hab ich ein schönes Sach. Auf dem wirst du Bäuerin, sobald du einen Ehemann gefunden hast.«

Selbst diese Aussicht konnte das Mädchen nicht dazu bewegen, mit der Tante auf den Hof zu gehen. Nun sah sich Mutter Theresia genötigt, nachzuhelfen: »Sag doch nicht gleich nein, Dirndl. Schau dir den Hof doch erst mal an. Vielleicht gefällt es dir dort sogar. Und wenn nicht, kannst jederzeit heimkommen.«

Also trottete Theres unlustig neben der Tante her nach Steinöd. Nach vier Wochen wanderten Tante und Nichte wieder in die entgegengesetzte Richtung. Ob es nur das Heimweh war, das die Theres nach Hause trieb, ob ihr die Arbeit nicht gefiel oder ob sie sich mit der Tante nicht verstanden hatte, ist nicht überliefert. Fest steht nur, dass nun Amal, das Patenkind von Tante Amal, die zweite Tochter von Theresia, die ein Jahr jünger war als ihre Schwester Theres, nach gutem Zureden mit nach Steinöd ging. Sie blieb immerhin dreieinhalb Monate, obwohl sie am liebsten schon nach wenigen Tagen umgekehrt wäre. Sie wollte aber Onkel und Tante während der Heu- und Getreideernte nicht im Stich lassen.

Ebenso wie ihre Schwester war Nichte Amal von Heimweh geplagt. Vielleicht spielten auch noch andere Gründe eine Rolle, dass sie so schnell aufgab. Die Sache mit dem Heimweh scheint aber tatsächlich bei beiden Schwestern der Hauptgrund gewesen zu sein, denn sie haben nie geheiratet, obwohl sie Verehrer genug gehabt hatten.

Endlich schlug Elisabeths große Stunde. Als Tante Amal mit Nichte Amal Ende August wieder auf Thannöd erschien, erklärte sie ihrer Schwester Theresia: »Jetzt wird mir nichts anderes übrig bleiben, als doch das Kind zu nehmen.«

Darauf entgegnete ihre Schwester: »Da machst du keinen Fehler. Wenn die Elisabeth auch erst 13 ist – sie schafft wie eine Alte. Und vor allem: Sie geht gut und gerne mit Rössern um und wird nicht vor Heimweh sterben.«

Frohgemut wanderte die kleine Elisabeth mit der Tante munter plaudernd gen Steinöd. Mit ihr hatte die Bäuerin endlich den richtigen Griff getan, wie sie bald feststellte. Sie hat es niemals bereut, das »Kind« auf den Hof geholt zu haben. Auch Onkel Hardi, ihr Mann, zeigte sich sehr zufrieden mit ihrer Wahl.

Elisabeth arbeitete sich schnell ein, ging mit den Pferden um wie ein Rossknecht und zeigte sich auch bei allen anderen bäuerlichen und hausfraulichen Tätigkeiten von der besten Seite.

Im Frühjahr darauf, Elisabeth war mittlerweile 14, gab ihr Amal den Auftrag, die »Nuhn«, wie man bei uns die Sau nennt, zum Eber zu führen. Bisher war das immer Hardis Aufgabe gewesen. Doch seit dem Tod seines zweiten Sohnes kränkelte er und traute sich den weiten Fußmarsch nicht mehr zu. Zu dem Bauern, der den Eber hatte, war es fast eine Stunde zu gehen, dabei musste man durch den Zuckermantel-Wald. Unerschrocken machte sich das Mädchen auf den Weg, die Sau vor sich hertreibend. Wie aus dem Nichts stand plötzlich ein wildfremder Mann vor ihr und versperrte ihr den Weg. Sie bekam einen gewaltigen Schreck, denn so einen Menschen hatte sie noch nie gesehen. Er trug ungewöhnlich langes, zerzaustes Haar und einen struppigen, schwarzen Vollbart, sodass von seinem Gesicht kaum etwas zu erkennen war. Nur die schwarzfunkelnden Augen unter den buschigen Augenbrauen fielen Elisabeth auf. Dieser Mann war auch nicht gekleidet wie ein Bauer, sondern trug einen Kittel, der ehemals blau gewesen sein musste, mit bunten Bordüren am Halsausschnitt, an den Handgelenken und am Saum.

»Wo willst du hin?«, fragte er barsch.

»Ich will nach Bachöd«, gab sie artig Auskunft.

»Und was willst du da?«

»Das siehst du doch. Ich will die Nuhn zum Eber treiben.«

»Fürchtest du dich?«, war seine nächste Frage.

»Ja«, gab sie ehrlich zu.

»Du brauchst keine Angst zu haben«, versuchte er, sie zu beruhigen. »Ich tu dir nichts.«

»Dann lass mich weitergehen.«

»Ja, aber erst möchte ich wissen, wie du heißt.«

»Ich bin die Elisabeth, und wer bist du?«

Er schien einen Moment zu überlegen, bevor er antwortete: »Man nennt mich Janosch. Ich bin Korbmacher. Und du, wo gehörst du hin? Ich hab dich noch nie gesehen.«

»Seit letztem August wohne ich auf Steinöd bei Onkel und Tante.«

»Ah, da schau her, die gehören auch zu meiner Kundschaft. Sie kaufen mir jedes Jahr einige Körbe ab.«

Dann ließ er Elisabeth tatsächlich ihres Weges ziehen. Als sie wieder heimkam, berichtete sie der Tante aufgeregt von diesem Erlebnis.

»Ach ja, der Janosch!«, seufzte die Tante. »Der hat schon ein paarmal gefragt, ob er unseren Hof übernehmen kann, da er davon erfahren hatte, dass unser Jüngster nicht mehr lebend aus dem Krieg gekommen ist. Doch wir sahen nicht ein, einem Fremden das Sach zu geben, wo wir doch Verwandte haben. Nun weiß er also, dass du hier lebst und er sich keine Hoffnung mehr auf den Hof zu machen braucht.«

Einige Monate später, das Dirndl war allein auf einer großen Wiese beim Heuwenden, tauchte plötzlich wieder Janosch wie aus dem Nichts vor ihr auf. Ehe sie begriff, wie ihr geschah, hatte er sie am Arm gepackt und wollte sie Richtung Wald ziehen. Sie ließ den Rechen fallen und biss ihm in die Hand. Erschrocken zog er die Hand zurück und Elisabeth gelang es, in großen Sprüngen davonzuhasten. Sie hörte nur noch, wie ihr der Korbmacher nachrief: »Dich erwische ich schon noch. Es wird Zeit, dass man dich weiterbringt.« An diesem Ausspruch erkannte sie, dass er ihr nach dem Leben trachtete. Sie stand ja zwischen ihm und dem Anwesen, als dessen künftigen Besitzer er sich schon gesehen hatte. Völlig aufgelöst traf das Mädchen auf dem Hof ein. Außer Atem berichtete sie dem Onkel und der Tante von diesem Vorfall. Von da an ließ man das Mädchen nicht mehr allein auf dem Feld arbeiten. In der Folgezeit beobachtete Elisabeth mehrmals, dass der Korbmacher am Morgen oder am Abend ums Haus schlich, deshalb erklärte sie der Tante: »Wenn ich schreie, musst du sofort kommen.« Amal versprach es.

Im Jahr darauf, im Frühjahr, Elisabeth befand sich mittags im Stall, um die Kälber zu tränken, da war es ihr, als husche ein Schatten herein. Sekunden später fühlte sie sich von starken Händen gepackt und auf den Barn, wie man bei uns einen gemauerten Futtertrog nennt, geworfen. Sie schrie sofort aus Leibeskräften. Schon legte ihr der Eindringling seine Pranken um den Hals und würgte sie so, dass ihr Schrei erstickte. Doch Amal hatte ihn bereits vernommen. Wie eine Furie stürzte sie in den Stall, schnappte sich eine Mistgabel und stieß sie dem Täter in den Allerwertesten. Voller Schmerz stieß nun er einen Schrei aus wie ein waidwundes Tier und ließ von seinem Opfer ab. Das zu Tode erschrockene Mädchen richtete sich auf und fasste sich an den Hals. Nach Luft ringend japste sie: »Das war knapp, Amal. Es hat nicht viel gefehlt, dann wäre ich jetzt tot.«

Janosch dagegen wollte sich eilig aus dem Staub machen. Doch daran hinderte ihn die resolute Tante mit der Mistgabel. Zwischen den beiden erhob sich ein lebhaftes Streitgespräch, das die 15-Jährige aufmerksam verfolgte, bis Amal dem Täter den Weg freigab. Noch in derselben Stunde spannte die Tante ein Pferd vor den kleinen Wagen, kutschierte zur nächsten Polizeistation und zeigte den Vorfall an. Tags darauf begaben sich mehrere berittene Polizisten in den Zuckermantel-Wald, wo sie Janosch, das Oberhaupt der Korbflechter, festnahmen und den Rest der Korbmachersippe vertrieben. Wo sie hingezogen sind, hat kein Mensch erfahren. Nun konnte Elisabeth aufatmen und endlich wieder frei von Angst und Sorgen auf den Feldern arbeiten.

Die Bauern unserer Region blieben jedoch nicht ohne die benötigten Körbe. Bald kamen nämlich Bauern aus dem Bayerischen Wald und boten ihre Erzeugnisse an. Körbe, die aus Weiden geflochten waren, und Spankörbe, die aus breiten Buchenspänen bestanden. Außerdem fertigten sie Reisigbesen und Holzrechen an. Diese Sachen stellten sie im Winter in Heimarbeit her. Zu diesem Zusatzverdienst waren sie gezwungen, weil sie sehr arm waren. Ihre Ernten waren nur gering, aufgrund ihrer schlechten Böden und des raueren Klimas. Sobald einer von ihnen gesichtet wurde, verbreitete sich die Kunde: »Die Körbizäuner kommen!« Dann richteten die Bäuerinnen ihr Geld her und kauften die benötigten Waren, sobald einer von ihnen vor der Tür stand.

Den Tod seines zweiten Sohnes verkraftete Hardi nicht. Seit der Todesnachricht war er ein gebrochener Mann. Er wurde von Tag zu Tag hinfälliger und konnte im Stall und auf den Feldern immer weniger tun. So blieb die Arbeit bald ganz an den beiden Frauen hängen. Nur mit Mühe gelang es ihnen, den Hof in Gang zu halten.

Immer häufiger seufzte die Tante: »Es müsste halt ein junges Mannsbild auf den Hof.«

Die Nichte hegte ganz ähnliche Gedanken. Aber wie sollte sie einen Hochzeiter finden? Für sie gab es so gut wie keine Möglichkeit, einen jungen Mann kennenzulernen. Vor lauter Arbeit kam sie ja nirgendwo hin. Die Burschen, denen sie schon mal bei der Feldarbeit begegnete, die altersmäßig zu ihr gepasst hätten, waren auf der Suche nach einer Frau, die bei ihnen einheiratete. Deren jüngere Brüder waren bereits alle fortgezogen, um sich anderswo eine Existenz zu suchen, als Fabrikarbeiter oder als Handwerker. Ja, einige waren sogar nach Amerika ausgewandert.

Amal und ihre Nichte waren fromm. Jeden Sonntag besuchten sie den Gottesdienst, obwohl sie für den Hinweg eine gute Stunde brauchten. Für den Heimweg benötigten sie gar noch länger, denn es ging mehr bergauf als bergab. So sehr Amal sich in der Kirche und hernach auf dem Kirchplatz auch umschaute, sie entdeckte niemanden, der als Ehemann für ihre Nichte infrage gekommen wäre.

In der Adventszeit besuchten Tante und Nichte sogar jeden Mittwoch das Engelamt, das bereits in der Früh um sechs Uhr begann. Mit der Stalllaterne beleuchteten sie ihren Weg, egal wie hoch der Schnee lag, und egal ob es stürmte oder schneite

Dass man im Engelamt keinen Heiratskandidaten fand, war Amal klar. Dort sah man überwiegend alte Weiblein und einige alte Mannsbilder; junge Leute pflegten diese Strapaze nicht auf sich zu nehmen.

Am ersten Adventssonntag 1928, Elisabeth war mittlerweile 24 Jahre alt, klopfte es an der Stubentür von Steinöd, wo die beiden Frauen einträchtig beim Handarbeiten waren. Die ältere Frau stopfte Socken und die jüngere strickte neue. Damit Hardi in seiner Kammer nicht vereinsamte, hatte man sein Bett schon vor geraumer Zeit in der Stube aufgeschlagen.

Auf Amals »Herein!« trat zu aller Verwunderung ein junger Mann in die Stube, den sie nie zuvor gesehen hatten. Er stellte sich als Bartholomäus von Kreuzöd vor, werde aber nur Bartl genannt.

»Wo liegt denn Kreuzöd?«, wollte die Tante wissen.

»Das liegt eine knappe Stunde Fußweg von hier. Ich bin aber mit dem Radl da. Es ließ sich gut fahren, da der Schnee noch nicht so hoch ist.«

»Ah, das muss nördlich von uns liegen und zu einer anderen Pfarrei gehören, sonst hätten wir dich gewiss schon mal in der Kirche gesehen.«

»Das stimmt. Wir gehören zur Gemeinde Eibach, aber unsere Pfarrkirche ist die von Jakobrettenbach.«

»Und was führt dich zu uns?«, wollte nun der Bauer wissen. Der junge Mann erklärte, er habe erfahren, dass es ihm, dem Bauern, schon seit längerer Zeit schlecht gehe. Deshalb wolle er ihm einen Krankenbesuch abstatten, wie sich das unter Nachbarn gehöre.

In diesem Moment lebte Hardi regelrecht auf. Offensichtlich tat es ihm gut, dass sich jemand für ihn interessierte und er nicht von aller Welt vergessen war. Lebhaft erzählte er, dass sein älterer Sohn an Lungenentzündung gestorben und sein jüngerer Sohn im Krieg gefallen sei. Darüber komme er nicht hinweg. Dafür zeigte der Besucher volles Verständnis. Er sagte, auch davon habe er schon vor Jahren gehört. »Und was soll jetzt aus deinem Hof werden?«

Eifrig erklärte der Bauer: »Bei allem Unglück haben wir das Glück gehabt, dass Elisabeth, eine Nichte meiner Frau, zu uns gekommen ist. Sie ist sehr tüchtig und schreckt vor keiner Arbeit zurück.« Nun wollte Hardi wissen, aus welchen Verhältnissen der Bartl stamme. Bereitwillig erzählte dieser von seinem Heimathof. Sie seien acht Kinder daheim, erst seien zwei Buben gekommen, dann vier Madln und noch einmal zwei Buben, davon sei er der Jüngste. Seine beiden ältesten Brüder hätten den Krieg in Flandern mitgemacht. Dabei müsse man es direkt als Segen bezeichnen, dass der Ältere schon bald eine Beinverletzung davongetragen habe. Damit sei für ihn der Krieg aus gewesen. Die Wunde sei gut verheilt, sodass er ohne Beeinträchtigung als Bauer arbeiten könne. Der zweite Bruder sei ein Jahr nach dem ersten heimgekommen, weil er einen Schulterschuss erlitten hatte. Auch er habe heute keine Beschwerden mehr. Sein dritter Bruder, Jahrgang 1900, sei zwar eingezogen worden, aber noch bevor er die Grundausbildung beendet habe, sei der Krieg zu Ende gewesen. Er selbst, Jahrgang 1901, habe das Glück gehabt, dass man ihn erst gar nicht eingezogen hatte.

Der kranke Bauer wollte nun Näheres über das Anwesen des Gastes wissen und was aus den acht Kindern geworden sei.

Freimütig berichtete Bartl. Der Älteste habe selbstverständlich den Hof übernommen, der zweite habe bei einer Hoferbin einheiraten können. Er und sein um ein Jahr älterer Bruder seien bis jetzt noch als Knechte auf dem elterlichen Hof tätig. Bei einem so großen Anwesen, immerhin besitze man 150 Tagwerk Land, brauche man viele Hände.

»Und was ist aus deinen Schwestern geworden?«, schaltete sich Amal in das Männergespräch ein.

Eine habe in ein Gasthaus mit Landwirtschaft eingeheiratet, eine weitere in eine mittelgroße Landwirtschaft, eine sei freiwillig ins Kloster gegangen, und die Jüngste sei noch daheim als Dirn.

Während Tante und Onkel sich angeregt mit dem Besucher unterhielten, hatte Elisabeth auf einen Wink der Tante hin den Kaffeetisch gedeckt, hatte in der Küche eine Kanne Kaffee aufgebrüht und war mit dieser, nebst einem Hefezopf, zurückgekommen. Der Tisch stand so am Krankenbett, dass Hardi mit den anderen die kleine nachmittägliche Mahlzeit einnehmen konnte.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?

Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

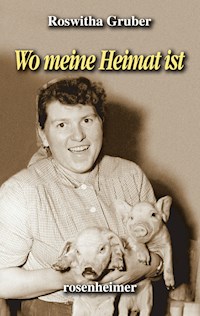

Von Roswitha Gruber bereits erschienen

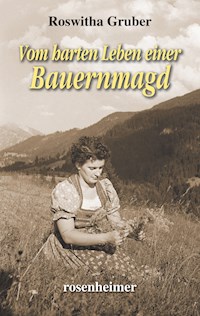

Verjagt von Haus und Hof

eISBN 978-3-475-54874-1 (epub)

Schon seit sie fünf Jahre alt ist, hat die Halbwaise Lisi keinen anderen Wunsch als Bäuerin zu werden. Daher sieht sie es als Glücksfall an, dass ihr viele Jahre später der achtzehnjährige Wastl begegnet. Sie verliebt sich auf den ersten Blick in ihn. Das ist kein Wunder, denn er sieht nicht nur blendend aus, er wird auch eines Tages einen ansehnlichen Bauernhof erben. Doch kurz vor der Übergabe stirbt Wastl und Lisi wird mit ihrem gemeinsamen Kind vom Hof gejagt …

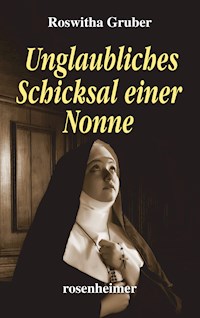

Unglaubliches Schicksal einer Nonne

eISBN 978-3-475-54862-8 (epub)

Als Mitte des 19. Jahrhunderts die vier Kinder des Ehepaares Waldheim nacheinander sterben, geben diese auf Anraten ihres Pfarrers das Versprechen ab, ihre nächsten Kinder in den Dienst der Kirche zu stellen. So werden die dreizehnjährige Anna ins Kloster und der vierzehnjährige Xaver ins Priesterseminar nach Prag gebracht. Anna, die sich auch nach sechs Jahren immer noch nicht mit ihrem Leben im Kloster abgefunden hat, lernt einen jungen Adeligen kennen, der das Kloster mit Wäsche beliefert. Sie verlieben sich ineinander, doch eines Nachts entführt er sie…

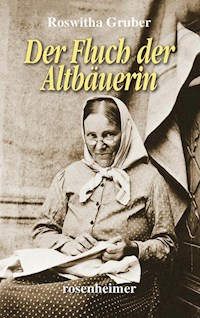

Der Fluch der Altbäuerin

eISBN 978-3-475-54816-1 (epub)

Marianne hat keine leichte Kindheit. Sie muss als älteste Tochter auf dem von Armut geprägten Bauernhof in einem Seitental des Inns schwer mit anpacken. Als ihre Mutter alle privaten Schlafzimmer an Feriengäste vermietet, wird Mariannes Leben noch härter. Deshalb schwört sich das Mädchen eines: Sollte sie jemals heiraten, dann auf keinen Fall einen Bauern. Alle Vorsätze sind jedoch vergessen, als ihr die große Liebe begegnet: Paul ist ein wunderbarer Mann und er ist Bergbauer. Doch seine Mutter, die Altbäuerin, bereitet Marianne die Hölle auf Erden …

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com