16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Barbara Reintaler wächst in dem kleinen Bahnwärterhaus auf, das etwas außerhalb des Dorfes liegt. Mit ihren Spielfreunden Ferdl und Wiggerl verlebt sie eine wunderbar unbeschwerte Kindheit und Jugend. Doch alles ändert sich mit einem Mal, als Barbara auf den Schullerhof zieht. Hier wird sich ihr Schicksal erfüllen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2005

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

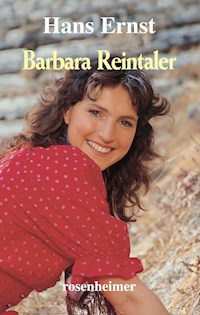

Titelfoto: Michael Wolf, München

Lektorat und Satz: Pro libris Verlagsdienstleistungen, Villingen-Schwenningen

eISBN 978-3-475-54727-0 (epub)

Worum geht es im Buch?

Hans Ernst

Barbara Reintaler

Barbara Reintaler wächst in dem kleinen Bahnwärterhaus auf, das etwas außerhalb des Dorfes liegt. Mit ihren Spielfreunden Ferdl und Wiggerl verlebt sie eine wunderbar unbeschwerte Kindheit und Jugend. Doch alles ändert sich mit einem Mal, als Barbara auf den Schullerhof zieht. Hier wird sich ihr Schicksal erfüllen.

1

Die Sonne stand schon tief über den »Vier Brüdern«, jener mächtigen Berggruppe, die Wächtern gleich über dem Goldbachtal emporragten.

Das Bezirksamtsstädtchen Goldbach lag noch im warmen Licht der Nachmittagssonne, obwohl die Zeiger der Kirchturmuhr von St. Zeno bereits auf fünf Uhr zugingen. Auf dem Pflaster des Stadtplatzes, in dessen Mitte das Kriegerdenkmal stand, spielte die Sonne noch in breiten Streifen, in denen sich ein paar junge Katzen balgten. Sie gehörten der Babette Lederer, die das Milchgeschäft am Platz betrieb.

Vom Kirchturm schlug es jetzt fünf Uhr. Pünktlich wie die Maurer verließ der Inspektor Wolpersberger, ein Beamter der Gemeindeverwaltung, schon vor dem letzten Glockenschlag das Rathaus mit einer dicken, gelben Aktenmappe, dass es so aussehen sollte, als nähme er sich noch eine Arbeit mit nach Hause. In Wirklichkeit war der Umschlag mit leerem Brotzeitpapier gefüllt.

Die vom Landratsamt kamen etwas später. Sie mischten sich unter die Menschen, die aus der Strickwarenfabrik »Merlin & Co« herausströmten, die meisten junge Mädchen, die mit ihren Stöckerlschuhen auf dem Pflaster unter den Lauben dahinklapperten, dass das Echo über den ganzen Stadtplatz rollte und sich erst in den Fliederbüschen bei der Friedhofsmauer verlor. Unaufhörlich klingelte beim Metzger Stahuber die Ladenglocke. Erst nach einer halben Stunde wurde es wieder ruhiger. Daerst öffnete sich die Tür der Mädchenschule und heraus trat die Lehrerin Sophie Moll mit einer Schultasche unterm Arm. Vermutlich hatte sie nacharbeiten müssen, denn die Schule war ja schon um vier Uhr aus gewesen.

Sie hatte ein ruhiges, zurückhaltendes Wesen und eine hübsche Gretchenfrisur. Um den Hals trug sie einen goldenen Taler als Erinnerung an ihre einzige Liebe, die ihrerseits so echt gewesen war wie das dreihundertdreiunddreißig gestempelte Goldstück.

Waldemar hatte ihre große Liebe geheißen. Waldemar Stör, Tanzlehrer in Gräfelfing, hatte sie sitzen lassen und war nach Amerika ausgewandert. Sophie aber blieb ihrer Liebe zu ihm treu. Jedermann im Städtchen mochte sie gut leiden.

Gemessenen Schrittes, den Blick zu Boden gesenkt, überquerte sie den Platz, ging an dem Kriegerdenkmal vorbei und verschwand in einer der Gassen gegenüber der Schule.

Ein leiser Wind war aufgekommen und flüsterte durch das Laub der Fliederbüsche. Man hörte den Goldbach rauschen und einmal auch ein helles Mädchenlachen vom Stadtwäldchen herüber. Die Witwe Babette Lederer trat aus der Tür ihres Milchgeschäftes und hob die Hand schützend vor ihre Augen.

Vom westlichen Stadttor her hörte man jetzt das Rattern eines Traktors. Niedriger hätte das Tor nicht mehr sein dürfen, denn der Anhänger mit dem Heu passte gerade noch durch. Beim Kriegerdenkmal aber kam der Bursche, der das Gefährt lenkte, zu nahe an die Fliederbüsche. Einige Äste knacksten, ein paar Büschel Heu flatterten hinten von der Ladefläche und gingen als blaugrauer Regen auf das Pflaster nieder.

Babette Lederer lief laut schimpfend mit erhobenen Händen auf den Übeltäter zu: »Kannst denn nicht Obacht geben, der schöne Flieder!«, und blieb kopfschüttelnd vor dem gerupften Strauch stehen.

Der Bursche auf seinem Traktor hörte und sah das alles nicht. Er lenkte sein Gefährt über den Stadtplatz, dann über die hölzerne Brücke, die über den Goldbach führte, dann durch das kleine Stadtwäldchen, hinter dem sich in sanften Wellen fruchtbares Land hügelwärts zog. Gleich auf dem ersten Hügel, unmittelbar über der Stadt, lag das Dorf Dürneck mit seinen etwa zwanzig Häusern und Höfen. Auf den ersten Hof, es war der stattliche Schullerhof, fuhr der Knecht Ambros mit seinem Heuwagen zu und verschwand über die Brücke hinter dem weit offen stehenden oberen Tor.

Am unteren Tor auf der anderen Seite vom Stadtplatz befand sich der Sternbräu, bei dem es immer ein wenig nach Hopfen und Malz roch und wo der Braumeister Ettenhuber seine kartenspielenden Gäste mit Bier versorgte. Trat man durch das Tor, sah man die großen Hallen der Strickwarenfabrik »Merlin & Co« und nicht weit davon ein lang gestrecktes, graues Gebäude, die Acht-Häuser genannt, oder auch die Chermain-Siedlung, weil ein Mann dieses Namens diesen Häuserblock einmal gebaut hatte, als er vor fünfzig Jahren eine Glasfabrik hier betrieb, die dann eingegangen war.

In diesem Häuserblock wohnten die »Fabrikler«, also größtenteils Menschen, die in der Strickwarenfabrik arbeiteten. Von diesem Viertel wurde immer ein wenig verächtlich gesprochen, obwohl auch andere dort wohnten, wie zum Beispiel der Holzhändler Schachner oder der Postbote Heindl mit seinen sieben Kindern.

Durch das Südtor hörte man die lärmenden Stimmen der Siedlungskinder. Hier konnte man Windeln an langen Stricken im Winde flattern, dort aus einem Fenster einen bunten Fleckerlteppich hängen sehen, und vor einem der Häuser saß die alte Rapplin, deren Beine schon seit zwanzig Jahren gelähmt waren und von der der Heindl Wiggerl fürs Holztragen und Bierholen genau neunzig Pfennige im Monat bekam.

Die Sonne war bereits hinter den westlichen Bergen verschwunden, aber noch war der Himmel und alles, was sich unter ihm befand, von einem rötlichen Schein überzogen. Da hatte man den Eindruck, als würde tatsächlich Gold statt Wasser den Goldbach hinunterfließen. Nur weiter südlich, beim Altwasser des Goldbaches, nisteten sich schon Schatten ein. Dort warf der Schuller Ferdl gerade die vierte Forelle in die mit Wasser gefüllte Gießkanne, die ihm von der Reintaler Mädi hingehalten wurde. Eigentlich hieß das Mädchen Barbara. Aber es ist eine alte Elternkrankheit, dass sie ihre Kinder nicht schon von klein auf beim richtigen Namen nennen.

Barbara Reintaler hieß also dieses lichtblonde Mädchen, das dem Schuller Ferdl und dem schmierestehenden Heindl Wiggerl beim Forellenstehlen half. Sie war die einzige Tochter des Bahnwärters Thomas Reintaler und seiner Frau Regina. Das Bahnwärterhaus lag etwa einen Kilometer außerhalb von Goldbach in südlicher Richtung. Es war ein schmuckloser Bau aus roten Klinkersteinen. Regina Reintaler machte es ein wenig lieblicher, indem sie im kleinen Pflanzengarten herrliche Dahlien und Sonnenblumen züchtete. An den kleinen Fenstern waren überall Kästen mit Hängenelken und Hortensien.Vom Gras des Bahndammes konnten sie zwei Ziegen füttern, und manchmal, wenn Thomas Reintaler die Strecke abzugehen hatte, stand Regina Reintaler, hoch gewachsen und schmal, mit der blauen Mütze neben der geschlossenen Schranke. Und so mancher Reisende, der aus dem Fenster sah, mochte sich fragen, wie wohl diese schöne Frau hierher gekommen sein mochte. Manchmal stand auch die Barbara dabei, und die Reisenden winkten dem hübschen Kind freundlich zu, wenn sie im Express nach Süden fuhren.

Heute aber hatte die Mädi keine Zeit, denn sie war am Nachmittag, gleich nach der Schule, mit den beiden Buben zum Forellenfischen gegangen. Wahrscheinlich war es ihr gar nicht bewusst, dass dies verboten war. Sie hätte es jedoch daran merken können, dass der Heindl Wiggerl die Umgebung sehr aufmerksam beobachtete, ob auch niemand kam. Das Fischwasser gehörte hier nämlich dem Herrn Merlin von der Fabrik. Herr Merlin hatte erst im vorigen Jahr für tausend Mark Forellen in den Goldbach gesetzt und war scharf dahinter her, dass ihm keine gestohlen wurden.

Als dann die Dämmerung so überraschend in diesen abgelegenen Winkel hereinfiel, bekam die Mädi plötzlich Angst. Sie richtete ihre dunklen, von langen Wimpern überschatteten Augen besorgt auf die »Vier Brüder«, über denen schon alles Licht erloschen war.

»Höchste Zeit, dass ich heimkomme«, sagte sie.

»Wirst doch nicht Angst haben?«, fragte der Schuller Ferdl, und der Wiggerl verzog seinen Mund spöttisch, als wisse er längst nicht mehr, was Angst sei. Sie waren alle drei vierzehn Jahre alt, wobei der Wiggerl den beiden anderen schon etwas voraus war. Nicht etwa geistig, nein,er war nur schneller im Denken, erfasste eine drohende Gefahr viel schneller und war, mit einem Wort gesagt, ein Realist, der sich von der kindlichen Welt der beiden anderen schon gelöst hatte.

Jetzt ging das Mädchen zwischen den zwei Buben am Ufer des Altwassers heimwärts. Sie waren alle drei barfuß, und manchmal klemmte der Wiggerl einen Stein zwischen die Zehen und schleuderte ihn dann, wie von der Sehne geschossen, voraus, sodass er mit einem leisen Glucksen ins Wasser fiel.

»Die ›Vier Brüder‹ schlafen schon«, sagte die Mädi einmal und blickte wieder in einer Art ehrfürchtiger Scheu zu dem dunkel gewordenen Bergmassiv auf. Der Wiggerl lächelte wieder spöttisch und meinte:

»Wie du nur den Unsinn immer noch glauben kannst! Wer soll denn vier Menschen in Stein verwandeln können?«

»Der liebe Gott«, antwortete die Mädi mit hochrotem Kopf. »Und wenn er dich auch einmal in Stein verwandeln tät, freute ich mich darüber!«

Daraufhin nahm der Schuller Ferdl die Mädi bei der Hand, als wollte er ihr danken für diesen Wunsch. Im Grunde genommen glaubte er zwar auch nicht mehr an die Sage von den vier Brüdern, die vor vielen hundert Jahren einmal einer Sennerin Gewalt angetan haben und nach der ruchlosen Tat auf der Flucht über das Gebirge von einem Schneesturm überrascht zu Eis und Stein erstarrt sein sollen, sodass die vier Bergspitzen nun wie ein ewiges Mahnmal für alles Böse hoch über dem Goldbachtal standen.

Beim Stadtwäldchen trennten sich ihre Wege. Der Ferdl musste rechts den Berg hinauf, die anderen beiden über die Brücke. Von Dürneck herunter läutete dasAbendglöcklein und gleich darauf fiel die schwere Glocke von St. Zeno ein. Da und dort brannte schon ein Licht. Als die Glocken verstummt waren, hörte man über die Dächer von Goldbach her das Brausen eines Zuges. Die Mädi wusste, dass das der Schnellzug nach Wien war, der die Station Goldbach passierte. Der Vater würde jetzt vor dem Bahnwärterhäuschen stehen, den Zug an sich vorbeisausen lassen und hernach in die graue Dämmerung hineinstarren, ob seine Tochter noch immer nicht käme.

Der Mädi war ein bisschen bang zumute. Sie hatte keine Angst, nein, der Vater schlug sie nie, er sah sie nur immer so seltsam schweigend an mit seinem traurigen, aber gütigen Blick, dass es ihr bis in die Seele hineinging. Sie lief neben dem Wiggerl her, der die Gießkanne mit den Forellen trug, auf die der Ferdl großartig verzichtet und sie ausdrücklich der Mädi geschenkt hatte und nicht dem Wiggerl.

»Heut könnt es sein, dass der Vater schimpft«, sagte die Mädi, weil sie eigentlich noch nie so spät heimgekommen war.

Der Wiggerl hatte gleich einen großartigen Trost bei der Hand und meinte:

»Dabei musst dir gar nichts denken. Die Eltern schimpfen immer, das ist ihr Vorrecht, und außerdem müssen sie ihre Autorität beweisen. Bei mir geht das immer beim einen Ohr hinein und beim anderen wieder hinaus. Außerdem, was will er denn schimpfen, dein Vater? Du hast ja vier herrliche Forellen bei dir!«

Ja, er tat in allem schon recht erwachsen, der Wiggerl, und setzte auch seine Schritte schon recht männlich. Manchmal geriet er dabei ins Stolpern, dabei schwappte immer etwas Wasser aus der Gießkanne.

Als sie durch den südlichen Torbogen gegangen waren, trennten sich ihre Wege. Der Wiggerl musste zu den Acht-Häusern, die Mädi noch an der Fabrik vorbei und dann durch einen Wiesenweg dem Bahndamm zu, hinter dem dann das Bahnwärterhäusl stand.

»Brauchst dir gar nichts dabei denken«, sagte der Wiggerl noch beim Abschied. »Der Ferdl hat ja die Forellen auch bloß gestohlen.«

»Ich denke mir auch nichts dabei«, sagte die Mädi.

»Kommst morgen Nachmittag wieder?«, fragte der Wiggerl.

»Wenn ich nicht die Geißen hüten muss.«

»Ach ja, jetzt fällt’s mir grad ein. Ich hab ja auch keine Zeit morgen. Muss in der Schul zwei Stunden nachsitzen.«

»Warum?«

»Weil ich den Lehrer Schneizeder mit meiner Steinschleuder am Kopf getroffen hab.«

Darüber musste die Mädi herzhaft lachen. Dann verabschiedeten sie sich. Der Wiggerl fragte zwar noch, ob er sie nicht doch heimbegleiten solle, aber die Mädi lehnte ab und sagte bloß, dass er hier noch stehen bleiben solle, bis sie an dem Fabrikgebäude vorbei war.

So blieb der Wiggerl noch eine Weile und sah ihr nach. Das Fabrikgelände war hell erleuchtet durch ein paar große Bogenlampen, und er konnte das Mädchen verfolgen, bis es in der Dunkelheit verschwand. Dann erst drehte er sich um und stapfte auf die Acht-Häuser zu, wo er im dritten Gebäude im zweiten Stock wohnte.

Im Bahnwärterhäuschen war es recht gemütlich. Gleich rechter Hand war die Wohnküche, ein behagliches Zimmer, das Regina Reintaler abgeteilt hatte, indem sie den Küchenkasten nicht an die Wand, sondern quer gestellt hatte, sodass es dahinter wie in einem kleinen Wohnzimmer aussah, mit einem ovalen Tisch, ein paar Stühlen mit hoher Lehne und einem Plüschsofa. In der Ecke hing ein großes geschnitztes Kruzifix, links und rechts davon zwei bunte Schutzengel, die das Kinn in die Hand gestützt hatten und mit großen Träumeraugen in den Raum blickten. Über dem Sofa hing ein mit kräftigen Farben ausgemaltes Bild von König Ludwig dem Zweiten, unter dem auf dem weißen Rand geschrieben stand: Dein treues Volk vergisst dich nie.

Über dieses Bild und den Spruch hatten kürzlich einmal zwei Herren von der Bahn, die so eine Art Kontrolldienst machten, herzlich zu lachen gehabt. Sie hatten den Bahnwärter Reintaler gefragt, ob denn die »neue Zeit« bei ihm mit den Zügen vorbeisause. Und sie hatten ihm gesagt, dass er doch lieber an die Stelle des ertrunkenen Königs das Bild eines anderen Mannes hängen sollte, des Mannes nämlich, der die neue Zeit geschaffen und den Menschen damit einen neuen Glauben geschenkt hätte.

Der Bahnwärter hatte darauf nichts erwidert. Die »neue Zeit« hatte nicht an sein Herz gerührt. Er schloss die Schranken, wenn es sein musste, und ging die Strecke und marschierte sie nicht ab.

Und so blieb der schöne, jugendliche König hängen, zu dem die Mädi oft mit schwärmerischen Augen aufsah und sich dachte, dass so einmal der Mann aussehen müsste, der sie heiratete.

Der Bahnwärter Thomas Reintaler saß an diesem Abend wie immer auf dem Hocker neben dem weißen Küchenherd und verzehrte sein karges Abendbrot. Es warein bisschen Leberkäs, den ihm seine Frau im Ofenrohr gewärmt hatte. Dazu trank er aus einer großen, bauchigen Tasse kalte Ziegenmilch. Wenn er einen Schluck nahm, hing hernach an seinem Schnauzer ein weißer Schaum, den er mit der Unterlippe wieder einfing.

Seine Frau wusch das Geschirr ab und tat dabei recht vorsichtig und leise, weil im Radio gerade die Wetternachrichten kamen:

»Von Westen her Eintrübung mit strichweisem Regen.« Dann ertönte der Gong und die Zeitansage, es war zwanzig Uhr fünfzehn.

Regina schaute auf die Uhr und schüttelte den Kopf.

»Viertel nach acht und der Fratz ist noch nicht da«, sagte sie. Sie hatte eine harte, dunkle Stimme, die zu ihrer Erscheinung gar nicht recht passen wollte, genauso wenig, wie sie selbst zu ihrem gutmütigen Mann, der sogar noch um einiges kleiner war als sie. Es war im Städtchen schon viel darüber gerätselt worden, wie der Bahnwärter zu einer solch schönen Frau gekommen war. Aber darüber schwieg Thomas Reintaler sich aus und seine Frau erst recht. Denn früher hatten sie weiter draußen im Flachland gewohnt, bis Reintaler vor erst etwa fünfzehn Jahren hierher versetzt worden war.

Jetzt hörten sie draußen Schritte und der Bahnwärter sagte mit einem erleichterten Aufatmen:

»Na also, jetzt kommt sie ja!«

Ein wenig schuldbewusst öffnete die Mädi die Türe und schob zuerst die Gießkanne mit den Forellen vor sich her, bevor sie eintrat. Dass die Mutter schelten würde, wusste sie sowieso. Deshalb richtete sie ihre Augen nur auf den Vater. Von ihm tat ihr jedes böse Wort bis in die Seele hinein weh. Aber der Bahnwärter sagte gar nichts, er umfing sie nur mit seinen gutmütigen, braunen Augen.

»Ist es jetzt sieben Uhr?«, fragte die Mutter und hatte die messerscharfe Falte zwischen den ebenmäßig geschwungenen Augenbrauen.

»Ich weiß schon«, gestand die Mädi schuldbewusst. »Aber ihr hättet keine Angst zu haben brauchen, waren doch der Ferdl und der Wiggerl bei mir.«

Reginas Brauenfalte wurde noch schärfer und ihre Stimme auch.

»Das hätte ich mir ja denken können! Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass die kein Umgang für dich sind! Besonders dieser Wiggerl, dieses Früchterl! Weil du deine Zeit vergisst, kann dein Vater Geißenmilch zum Abendbrot trinken anstatt Bier. Über eine Stunde hat er gewartet, dass du kämst und ihm beim Sternbräu ein Bier holst.«

»Jetzt sei nur still«, versuchte der Vater seine Frau zu beschwichtigen. »Ich mag Geißenmilch recht gern und jetzt ist die Mädi ja da.«

»Ja, jetzt ist sie da und es ist Viertel nach acht. Soll ich vielleicht einen Luftsprung machen, weil sie schon da ist und bei diesem Wiggerl war?« Jetzt erst bemerkte sie die Gießkanne. »Was hast du denn da?«

Die Mädi lachte und dachte, dass sie die Mutter nun umstimmen könnte.

»Forellen sind es, Mutter! Vier Stück! Der Ferdl sagt, dass jede mindestens zwei Pfund wiegt!«

»Wunderbar«, sagte der Bahnwärter, der Fische für sein Leben gerne aß. Er rieb sich dabei die Hände und sah seine Frau an, die mit strenger Miene fragte:

»Doch nicht etwa gestohlen?«

Die Mädi wurde unsicher und sah den Vater an.

»Der Ferdl und der Wiggerl haben sie halt gefangen, im Altwasser des Goldbachs.«

»Also gestohlen, denn das Fischwasser gehört Herrn Merlin. Das hätte ich mir ja gleich denken können, wenn dieser Wiggerl dabei ist! Wann fällt dem schon einmal was Gescheites ein!«

»So schlimm ist das ja auch wieder nicht«, sagte der Mann darauf. »Als ob Herr Merlin auf die paar Schwänz da angewiesen wäre!« Er beugte sich über die Gießkanne und sah hinein. »Ganz schöne Prachtkerle. Du machst sie am besten blau oder auch gebacken, wie du meinst.«

Seine Frau sah ihn mit ihren kühlen, grauen Augen durchdringend an und dann über ihn hinweg, als wären er und seine Meinung Luft für sie.

»Weder blau noch gebacken«, sagte sie und griff nach einem Schultertuch, das an der Tür hing. »Warum hat sie denn dieser Wiggerl nicht selber heimgetragen? Wahrscheinlich ist er sich der Strafbarkeit seiner Handlung bewusst.«

»Ich bitt dich, Regina, mach doch nicht gleich so ein Tamtam, als ob sie die Bank ausgeraubt hätten!«

»Das kann noch kommen. Mit Kleinem fängt es immer an.«

»Was willst du jetzt tun?«

»Was mir mein Verstand sagt. Die Fische zum Heindl tragen. Was die dann tun, ist mir egal. Mir jedenfalls würde jeder Bissen im Hals stecken bleiben.«

»Muss denn das heute noch sein?«

»Ja, das muss heute noch sein, weil morgen vielleicht schon die Polizei kommen könnte.«

»Aber es hat uns doch kein Mensch gesehen«, beteuerte die Mädi.

»Kann sein, kann aber auch nicht sein«, antwortete ihre Mutter und nahm die Kanne. »Auf alle Fälle ist mir erst wieder wohl, wenn das Gestohlene aus dem Haus ist. Vielleicht sind sie beim Heindl weniger empfindlich, was ich aber nicht glaube. Barbara, dein Kaffee steht im Rohr und im Küchenkasten sind noch ein paar Stücke Gugelhupf.«

Dann trat sie hinaus in die Nacht, blieb einen Augenblick stehen wie betäubt von der Sternenpracht, die wie ein goldenes Gitterwerk den tiefblauen Himmel überspannte. Die Schranke war geschlossen, obwohl um diese Zeit gar kein Zug fuhr, aber auch niemand kam, der den schmalen Bauernweg entlang wollte, der oft wochenlang nicht benutzt wurde. Er führte hinter dem Bahngleis in nördlicher Richtung in den Wald hinein, der dem Schuller von Dürneck gehörte.

Über dem Städtchen Goldbach hing ein heller Schein, als Regina Reintaler an der Fabrikmauer vorbei ging. Hinter der Mauer knurrte ein Hund. Wahrscheinlich machte der Nachtwächter gerade seine Runde.

2

In den Acht-Häusern waren schon viele Fenster dunkel. Die meisten Bewohner gingen schon zeitig schlafen, weil sie ja um sechs Uhr früh von der Fabriksirene bereits wieder zur Arbeit gerufen wurden.

Im dritten Haus musste Regina Reintaler erst auf einen Knopf drücken, dann brannte das Licht im Treppenhaus. An einer Türe im zweiten Stock stand auf einem schmalen Messingschild der Name »Heindl, Postbote«. Alles war still hinter dieser Türe, hinter der es vor einer halben Stunde noch recht laut hergegangen war, denn als es finster geworden und der Wiggerl immer noch nicht zu Hause war, hatten sich seine Eltern schon große Sorgen gemacht. Vor allem sein Vater war hin- und hergerissen zwischen der Angst um ihn und der Wut über seinen Ungehorsam. Denn als Beamter legte er großen Wert auf Ordnung und Folgsamkeit innerhalb seiner Familie. Diese Eigenschaft hatte ihm schließlich auch den verantwortungsvollen Posten als Schriftführer beim Männerverein eingebracht.

Als es acht Uhr geschlagen hatte, sagte der Pepi, der zwei Jahre jüngere Bruder vom Wiggerl:

»Vielleicht ist ihm was passiert?«

Seine Mutter, eine rundlich-mollige, mütterliche Frau, hatte sorgenvoll die Meinung geteilt.

»Ja, da hab ich auch schon drangedacht. Der Wiggerl weiß doch, dass wir um sieben Uhr essen.«

»Eben, weil er das weiß, darum werde ich ihm heute einmal so richtig die Leviten lesen, damit er es nicht wieder so schnell vergisst«, war der Postbote in einem Anfall von Jähzorn aufgebraust.

Die kleineren Kinder lagen schon im Bett. Nur der Pepi und die Cilli waren noch auf. Der Pepi war mehr breit als lang, und die Cilli hatte so viele Pusteln im Gesicht, dass es aussah wie ein Reibeisen.

Als dann schließlich die Türglocke geschrillt und der Wiggerl sich etwas kleinlaut durch die Tür geschoben hatte, war er nach einer zornigen Strafpredigt seines aufgebrachten Vaters ohne Abendessen ins Bett geschickt worden.

Er hatte sich gerade ins Schlafzimmer geschlichen und ins Bett gelegt, das er mit seinem noch jüngeren Bruder Alisi teilen musste, als es abermals an der Tür klingelte. Es war die Bahnwärtersfrau, die die Gießkanne mit den Forellen brachte und bescheiden fragte, ob man hier vielleicht die Forellen brauchen könne, weil sie keine gestohlenen Fische esse.

»Der Wiggerl vielleicht?«, fragte die Frau Heindl sofort ahnungsvoll.

»Ja, der war dabei«, versicherte Regina Reintaler.

Der Postbote, der sich inzwischen gesammelt hatte, legte eine ungeheure Schärfe in seinen Blick und wetterte wieder los:

»Dieser Lausbub bringt uns von einer Verlegenheit in die andere! Dabei ist er Ministrant, wie Sie wissen. Aber der kann morgen noch mal was erleben! Auf alle Fälle, liebe Frau Reintaler, seien Sie versichert, dass ich die Forellen heute noch in den Goldbach zurückwerfe.«

»Ja, bitte, Herr Heindl, tun Sie das. Es wäre schrecklich für uns, wenn es aufkäme, dass unsere Mädi auch dabei war. Und entschuldigen Sie die späte Störung.«

»Aber ich bitte Sie, Frau Reintaler! Sie haben ganz recht getan, dass Sie die Forellen hierher gebracht haben.« Heindl begleitete sie persönlich hinaus, und als er hereinkam, rieb er sich die Hände und sagte schmunzelnd:

»Sodala. Da hätten wir für morgen ein wunderbares Mittagessen.«

Als dann der Pepi und die Cilli auch im Bett waren, griff Benedikt Heindl in die Gießkanne, hob die erste Forelle heraus und schlug ihr mit dem Knauf des großen Tranchiermessers auf den Kopf.

Bald lagen alle vier Fische sauber ausgenommen und geputzt auf der Anrichte. Die Heindlin legte sie in die große Abspülschüssel, die sie mit kaltem Wasser füllte, und stellte sie in die Speise. Heindl zog seine Taschenuhr auf und schickte sich an schlafen zu gehen. An der Türe sagte er noch:

»Am liebsten ist mir, wenn du für mich eine blau machst. Die anderen kannst du braten. Und gib dem Wiggerl nur ein größeres Stück. Jetzt leg ich mich schlafen. Komm auch bald nach.«

Daraufhin verschwand er in der ehelichen Schlafkammer. Frau Heindl aber bestrich zuerst noch zwei Brote mit Butter und Marmelade, legte sie zusammen und trug sie in das Kinderzimmer.

»Wiggerl, schlafst schon?«

Der Wiggerl schlief noch nicht und griff im Dunkeln nach der Hand der Mutter.

»Gib aber Obacht, Wiggerl, dass du mir das Deckbett nicht voll schmierst!«

»Nein, Mutter, ich geb schon Obacht.«

Die Mutter suchte mit ihrer Hand sein Gesicht und streichelte über sein Haar.

»Gute Nacht, Wiggerl«, flüsterte sie und schlich so leise, wie sie gekommen war, wieder hinaus.

Die Bahnwärterstochter Barbara Reintaler hatte ihren Beinamen »Mädi« mit einem Schlag los.

Sie ging in die achte Mädchenklasse bei der Lehrerin Sophie Moll, war eine aufmerksame Schülerin mit recht guten Noten und hatte die ganzen Jahre im Betragen immer eine Eins gehabt. Darum war Fräulein Moll aufs tiefste entsetzt, als sie den Brief erwischte.

Es war an einem Donnerstag, kurz bevor die großen Ferien begannen. Ein drückend schwüler Tag war es. Ein warmer Wind wehte durch die offenen Fenster herein. Fräulein Moll war wetterfühlig und reagierte vielleicht gerade an diesem Tag besonders empfindlich auf Dinge, die ihre zart besaitete Seele beleidigen mussten. Außerdem war sie nicht mehr jung genug, um sich an solchen Sachen erheitern zu können.

Mit dem Brief, ja, das war so eine Sache. Eine Staub aufwirbelnde Angelegenheit, die man allerdings auch im Stillen hätte erledigen können.

Das Fräulein hatte gerade eine Tablette gegen ihr Kopfweh genommen, schluckte heftig daran und ließ ihren Blick dabei über die konzentriert arbeitende Klasse schweifen. Sie sah, dass die Reintaler Mädi sich besonders tief über ihr Blatt beugte, das musste doch etwas zu bedeuten haben.

Auf unhörbaren Sohlen kam die Lehrerin herangeschlichen.

»Was tust du denn da, Mädi?«

Die Mädi fuhr mit hochrotem Kopf auf und erschrak so sehr, dass sie das Corpus Delicti nicht mehr verschwinden lassen konnte.

»Gib einmal her, Mädi«, verlangte Fräulein Moll mit unheilverkündender Stimme nach dem Stück Papier.

»Nein«, sagte die Mädi und wollte den Brief unter ihren Pullover stecken. Aber die Hand der Lehrerin war schneller. Sie griff nach dem Brief und ging damit zum Pult zurück. Während sie ihn las, sahen die Kinder, wie sie zuerst rot, dann blass wurde und wie ihre sonst so sanften Brombeeraugen einen erschreckten Ausdruck bekamen über so viel Verdorbenheit.

Schrieb da der Heindl Wiggerl:

»Liebe Mädi! Indem ich jetzt drei Tage Stubenarrest gehabt hab, weil ich dem Kater von der Frau Meier, die wo unter uns wohnt, ein Wäscheklupperl in den Schwanz gezwickt habe, da hab ich von unserm Küchenfenster aus gesehn, wie du mit dem Schuller Ferdl am Goldbach spazieren gegangen bist. Ich frage dich auf Ehre und Seligkeit, ob er dich vielleicht gebusselt hat. Wenn dieses der Fall ist, dann schlag ich ihn windelweich. Weil ich mit dir gehen möchte und nicht der striegelhaarige Bauernfünfer. Aber wenn du ihn lieber magst als mich, dann gibst mir die Tafel Schokolade wieder, die wo ich dir am Sonntag geschenkt hab, weil ich sie dann der Hambacher Wally geb, die wo viel dankbarer ist als du und mit der ich sofort anfangen kann. Wenn du sie noch nicht gefressen hast. Aber wenn du mit dem Ferdl in einem Verhältnis bist, dann teile mir dieses bald mit, damit ich weiß, ob du ein anständiges Mädchen bist oder ein Luder. Es grüßt dich hochachtungsvoll dein Wiggerl Heindl.«

Nachdem Fräulein Moll den Brief gelesen hatte, wurde ihr Mund zuerst schmal und bitter. Dann schrie sie zitternd vor Empörung:

»Barbara!!!«

Dieses »Barbara« ging wie ein schriller Fanfarenstoß durch das Klassenzimmer. Viele hatten überhaupt nicht gewusst, dass die Reintaler Mädi Barbara hieß. Und weil dieses sonst so gütige Fräulein in ein solches Entsetzen geraten war, musste diese Barbara schon etwas ganz Schreckliches angestellt haben. Jetzt sagte die Lehrerin mit einer unendlich traurigen Stimme:

»Von dir, Barbara, hätte ich das am allerwenigsten erwartet. Dass du mir das antun musst! Ausgerechnet du!« Dann warf sie den Kopf zurück wie ein junges Fohlen, das einen Lastwagen an der Weide vorüberfahren hört. »Wo sind wir stehen geblieben? Ach so, ja. Beim Aufsatz über die Zeit der Kornreife. Schreibt weiter.«

Sie rief dann die Obermayer Fanny heraus, die an der Tafel stehen musste, um jede aufzuschreiben, die laut wurde, während sie selber jetzt unbedingt den Rektor der Schule sprechen musste. Als ob sie damit nicht hätte bis zur Pause warten können.

Als der Rektor hörte, um was es sich handelte, zog er die Brauen hoch, die bei ihm in einem spitzen Winkel über der Nasenwurzel verliefen, und schob die dicke Unterlippe vor.

Solange er Lehrer war, und das waren immerhin bereits dreißig Jahre, solange hatte es Liebesbrieflein gegeben. Diese Sache aber war deshalb recht bedenklich, weil schon wieder dieser Heindl Wiggerl dahinter steckte. Trotzdem verzog der Herr Rektor während des Lesens keine Miene, und dachte dabei, dass man am besten kein großes Aufsehen machen sollte. Aber da kam unglückseligerweise auch noch der Herr Kaplan ins Zimmer, der gerade eine Religionsstunde hinter sich hatte, und das Fräulein Moll bat diesen gleich so inständig, man mögeein Exempel statuieren, weil man solch einer sittlichen Verderbtheit doch einen Riegel vorschieben müsste.

Der junge Kaplan Höcherl, ein schlank gewachsener, gut aussehender und aufgeschlossener Mensch, las zunächst einmal die Unterschrift und lachte.

»Ach, der Wiggerl wieder einmal. Na ja, dann kann es nicht ganz so schlimm werden. Der Bub steckt voller Dummheiten und trotzdem ist er unser zuverlässigster Ministrant.«

»Nach meiner unmaßgeblichen Meinung«, sagte Fräulein Moll, »dürfte so ein verdorbener Junge das Kleid des Herrn nicht tragen.«

Der Kaplan sah das sich ereifernde Fräulein schräg von der Seite an.

»Es ist nicht das Kleid des Herrn, Fräulein Moll, sondern es gehört der Pfarrei. Na ja, dann wollen wir mal sehn, was er wieder verbrochen hat, der Wiggerl.«

Aufmerksam las er Zeile für Zeile, lachte einmal herzhaft auf und sagte:

»›Striegelhaariger Bauernfünfer‹ ist gut!« Dann, als er ganz zu Ende gelesen hatte, gab er den Brief zurück und sah zum Fenster hinaus.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com