Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Lässe Ferl

- Sprache: Deutsch

Job und Freundin verlieren, eine Familie zerstören, abgetrennte Köpfe finden. Ja, bei Ferl läuft's. Was als Ausflug in ein Salzburger Bergdorf beginnt, artet vollkommen aus. Beim Besuch der Schwiegereltern offenbart Ferl ein Geheimnis, das die Familie seiner Geliebten zerstört. Nun völlig allein und vor die Tür gesetzt, soll er am kommenden Tag eine schreckliche Entdeckung machen. Lässe Ferl ist ein Antiheld, wie er im Buche steht. Mit Zynismus, Witz und Selbstkritik manövriert er sich von einem Schlamassel zum nächsten und deckt dabei ungewöhnliche Dorfgeheimnisse und Grausamkeiten auf, bei denen es schwierig ist, den Humor nicht zu verlieren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

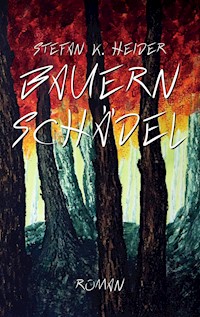

Stefan K. Heider

BAUERNSCHÄDEL

Roman

Stefan K. Heider, Jahrgang 1992, wuchs in Goldegg im Pongau auf und studierte Germanistik in Graz. Neben dem Schreiben und der Kunst beschäftigt er sich in seiner Freizeit mit der Musik und dem Programmieren.

2023 veröffentlichte er den Anti-Krimi Die Saat von gestern, den zweiten Teil der Lässe-Ferl-Reihe.

Unter dem Pseudonym Vincent Theodor Thomas veröffentlichte er 2015 den Fantasy-Roman Geschichten aus Falensia: Der Spiegel von Echenon. Der Autor lebt und arbeitet in Graz.

STEFAN K. HEIDER

BAUERNSCHÄDEL

ROMAN

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

3. Auflage, 2023

Copyright © 2018 Stefan K. Heider

Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt

Umschlaggestaltung: Stefan K. Heider

All Rights Reserved

ISBN: 9-783-7347-2362-9

Für meine Wurzeln.

Die Vergangenheit

Prinzipiell ist Verstecken ja ein tolles Spiel für Kinder. Die einen müssen bloß ruhig an einem möglichst gut vor Augen geschützten Ort verharren, während einer die Arschkarte zieht und seinem in diesem Alter meist noch nicht so ausgeprägtem Instinkt für gute Verstecke zigmal nachgehen und die anderen suchen muss. In dieser Runde schien einer jedoch diese Arschkarte geradezu magisch anzuziehen. Weder als Suchender noch als Versteckender bewies er Gespür. Schon drei Mal war der Junge vor allen gefunden worden und hatte deshalb jede zweite Runde in einem Wald, der ihm kaum geläufig war, die anderen zu suchen. Daher brauchte er dieses Mal ein hervorragendes Versteck. Eines, bei dem die Kinder nur so staunten.

Sie hatten ihn bereits verspottet, ihm immer wieder aus dem Schatten heraus böse Worte an den Kopf geworfen; manchmal sogar Tannenzapfen. Das waren zwar jedes Mal gute Hinweise, wo sie sich verkrochen hatten, dennoch hätte er lieber darauf verzichtet. Die Kinder nutzen es schamlos aus, dass er ein ahnungsloser Urlaubsgast war. Sie kannten sich hier aus, er nicht. Das war ein Problem. Doch sein Stolz versagte es ihm, sich mit den einfachsten Lösungen zufriedenzugeben und in Tränen auszubrechen. Noch einmal so kläglich zu versagen, wollte er sich nicht erlauben. Das war auch der Grund, weshalb er tiefer in den Wald eindrang, als ursprünglich ausgemacht war. Na, wer würde dieses Mal lachen?

Er lief durch Dickicht und Unterholz, so schnell er konnte – hundert Sekunden waren immerhin nicht viel Zeit. Eine Böschung zog ihn schließlich magisch an. Ein Feenhügel, bedeckt mit Kleeblättern und von Efeu verschlungenen Bäumen. Er kämpfte sich hinauf, machte sich dabei ordentlich schmutzig und krallte sich an Wurzeln und Klee am Boden fest, um nicht rücklings hinunterzufallen. Auf der anderen Seite des Hügels lag eine Senke, die unter einem Baum in eine kleine Höhle mündete. Das war das perfekte Versteck! Hinter all dem herabhängenden Wurzelwerk würde ihn keiner finden.

Voller Freude preschte er darauf los. Doch nach einem falschen Schritt kullerte er auf der Seite daneben hinab, immer weiter und weiter. In seiner kindlichen Euphorie, endlich ein ausgezeichnetes Versteck gefunden zu haben, hatte er gar nicht bemerkt, dass nicht nur hinter, sondern auch neben ihm ein steiler Hang hinabführte. An dessen Ende fand er sich auf einer winzigen Lichtung wieder. Es war windstill, kein Tier regte sich. Selbst die Vögel, die den restlichen Wald beschallten, hielten an diesem Ort ihre Schnäbel.

Als er sich aufrappelte, sah er etwas. In der Mitte der Lichtung stand ein mickriger Tisch, worauf kleinere Gegenstände, wie Steinchen, Kerzen und Tierknochen, auf einem seltsamen Tischtuch aus Spitze lagen. Doch das war alles bloß Nebensache. Sein Hauptaugenmerk legte sich auf das große, runde Objekt in der Mitte, auf dem ein Hut lag. Die Fliegen tanzten wild in der Luft, umkreisten den Gegenstand feierlich. Zaghaft trat der Bub näher, nahm das Ding gedankenverloren hoch.

Ein Schrei – das Versteck war verraten. Beim Aufprall in den von Blättern bedeckten Waldboden hatte der verwesende Schädel seinen Hut verloren.

Fünfundzwanzig Jahre war das nun her.

In geregelten Bahnen

Sträucher und Bäume rauschten am Fenster vorbei, der imposante Berg am Horizont kroch jedoch wie im Schneckentempo dahin. Die davorliegende Ebene mit ihren sanften Hügeln brachte dieses Meer aus Grün und zartem Orange-Gelb kaum in Aufruhr. Keine allzu spannende Aussicht. Doch obwohl diese Landschaft etwas fad und eintönig wirkte, war sie bei weitem interessanter als das, wozu mich Ela zwang. Mit jeweils einem Kopfhörer im Ohr saßen wir da und schauten irgendeine ihrer Blu-rays – eine dieser 08/15-Love-Storys aus Hollywood, Schema-F-Schund. Sie zu einem anderen Film zu überreden, wäre aussichtslos gewesen: Ela liebte ihren Kitsch und als ihr Freund hatte ich bei der Film-Wahl selten die Nase vorn.

Also widmete ich mich primär anderen Dingen, sah mich beispielsweise im Zug um und strafte die lauten Bälger eines jungen Ehepaares mit meinen Blicken oder fragte mich gelegentlich, wie die drei Studentinnen am Viererplatz nebenan weniger bekleidet aussähen. Fesche Mädels waren das. Zwei Brünette, eine Blondine. Ich habe zwar keinen wirklichen Typ Frau, auf den ich stehe – und das mag nun wie ein Klischee wirken –, aber die Blonde gefiel mit besonders gut. Auch ihr Kleidungsstil – eine Mischung aus Hipster und Rockerin mit dem verspielten Hauch von Shopping-Queen. Letzteres brauche ich nicht zwingend, doch es war gerade so wenig, dass es schon wieder seinen eigenen Charme hatte. Wäre ich ein paar Jahre jünger und ohne weibliche Begleitung, dann hätte ich … wahrscheinlich trotzdem nur gegafft. Frauen anzusprechen, war noch nie mein Ding.

Ich war wie ein Chamäleon. Nicht nur, weil ich den liebevollen Freund mimte,[1] sondern auch, da meine Augen sich nicht entscheiden konnten, welchem Gegenstand sie ihre Aufmerksamkeit schenken sollten. Meine Freundin rutschte im Sitz ein wenig nach unten, lehnte ihren Kopf an meine Schulter und seufzte schmachtend in den Bildschirm starrend. Ich guckte kurz hin – Kussszene. Der Duft ihrer zartbitterschokoladenen Haare stieg mir in die Nase; ich bekam Lust auf Kokos-Rumkugeln. Sie war hin und weg vom Film, während mir übel wurde, wenn ich dem Kitsch mein Gehör schenkte.

Aber sie war schon lieb, meine Michaela, auch wenn sie mich zu dieser Reise in ihre Heimat regelrecht genötigt hatte. Es sei an der Zeit, meinte sie, dass ich die Schwiegereltern mal besuche. Ich hatte sie erst einmal getroffen und war brutal mit ihrem Vater zusammengeprallt – man denke an einen Rennwagen und einen Brückenpfeiler. Zwischen uns beiden würde wohl nie so etwas wie Freundschaft entstehen. Das war mehr als klar – ihm genauso wie mir. Und dennoch wollte er mich angeblich bei seinem Sechziger dabei haben. War bestimmt auf Michaelas und Gertrauds Mist gewachsen. Die werte Frau Schwiegermutter mochte mich recht gerne. Als sie uns damals in Graz besucht hatten, hatte sie mich mit ihren Blicken nahezu entkleidet … Nein, hatte sie natürlich nicht; das redete ich Ela bloß ein, um sie auf die Palme zu bringen. Wir waren gemeinsam zu einem Weinlesefest in die Südsteiermark gefahren. Sepp hatte im Anschluss dauernd darüber geschimpft, wie deppert alle Steirer seien. Er war wohl noch wo angeeckt außer an mir.

Unser Trip in die Bergwelt Salzburgs war zum Glück nur für ein verlängertes Wochenende vorgesehen; vier Tage würde ich das aushalten können. Ela hatte sich länger freigenommen, würde vielleicht sogar bis zu zwei Wochen bleiben. Sie fuhr selten nach Hause, da war das nur verständlich. Wir mussten ja bestimmt nicht jeden Tag mit ihnen verbringen, hoffte ich. Mir wäre es zwar weit lieber gewesen, ein Hotelzimmer mit ihr zu nehmen, damit wir einen Rückzugsort hatten und, nun ja, vielleicht mal einfach einen halben bis ganzen Tag im Bett bleiben konnten. Es musste nicht zwingend in Sex ausarten – auch wenn das eindeutig wieder an der Zeit war –, Pizza zu verdrücken und Serien zu gucken, wäre ebenfalls eine willkommene Alternative. Ich brauchte den einen oder anderen Tag, an dem ich mich sozial vollkommen abschotten konnte von der Welt, mit Ausnahme von meiner Freundin natürlich. Früher, als ich noch studiert hatte, hatte es sogar eine Zeit gegeben, in der fünf Siebtel meiner Woche nur meiner Wenigkeit gewidmet waren. Der Rest war von Alkohol und flüchtigen sexuellen Bekanntschaften geziert. Studiert per se hatte ich eher weniger, muss ich zugeben, weshalb ich auch zu den Fällen gehörte, die zum äußerst positiven Image des modernen Studenten beigetragen hatten. Nichts zu danken.

Ich fingerte das Handy aus der Hosentasche, schaute auf die Uhrzeit.

»Ferl«, fauchte mich Ela von der Seite an, erzürnt darüber, dass ich dem Schund am Laptop-Bildschirm keine Aufmerksamkeit schenkte, »willst du schon wieder diesen Blödsinn spielen?«

»Blödsinn?«, brummte ich. »Du meinst Snake? Nein, ich hab nur auf die Uhr geschaut.«

Snake einen Blödsinn zu nennen, war frech. Das war nicht nur ein Klassiker des mobilen Spielspaßes, sondern auch einer der Gründe, warum ich mich kaum darüber wurmte, dass mein Smartphone damals zu Bruch gegangen war. Ich hatte nicht vor, mir in nächster Zeit wieder eines zuzulegen. Viel zu teuer dieses Zeugs. Diese Smartphones sind sowieso Teufelswerk. Wie die Leute immer wie Zombies hineinstarren und von ihrer Umwelt nichts mehr mitbekommen, ist schon fast gruselig. Man wird besessen von diesen »Alleskönnern«. Man kann mit ihnen Fotos machen, Videos aufnehmen, ins Internet gehen, sie haben tausende von Apps, aber was sie nicht haben, ist Durchhaltevermögen. Ein halber Tag, und der Akku ist futsch. Da kann man eigentlich gleich wieder zum Festnetzanschluss wechseln. Gut, ich kann ja verstehen, dass diese Dinger wirklich praktisch sind. Aber was ich noch nie verstanden habe, ist, warum die Leute immer das Teuerste vom Teuren einer ganz bestimmten Marke kaufen. Sie mästen den Kapitalismus – das ohnehin schon fette Kind –, anstatt ein gleichwertiges Produkt eines anderen Herstellers zu erstehen, das nur die Hälfte kostet. Und dann meist auch noch im Jahrestakt! Ja, hat es der Menschheit denn tatsächlich ins Hirn geschissen? Die Leute sind schon seltsam. Als wäre man mehr wert, nur weil man mit einem kleinen, fragilen Taschencomputer herumläuft, der mindestens tausend Euro kostet. Aber das ist ja leider die Ansicht vieler, wie es scheint, selbst wenn es nie jemand offen und ehrlich zugeben würde. Ela hatte ebenfalls eines dieser überteuerten Produkte, wusste auch gut über meine Meinung darüber Bescheid, doch wer lässt sich da schon reinreden?

»Kannst es gar nicht mehr erwarten, was?« Sie kicherte schadenfroh meines Unmuts wegen, den ich daheim recht ordentlich bekundet hatte, und gab mir einen halbherzigen Schmatzer auf die Wange. »Wenigstens rasieren hättest dich können.«

Die Stirn runzelnd, sah ich sie von der Seite an. Sie wusste, wie gern ich mich rasierte. Ich war zwar nicht der Typ, der mit Rauschebart und Flanellhemd herumlief – was wohl auch an meinem Fleckerlteppich von Gesichtsbehaarung lag –, aber mich täglich glatt zu rasieren, war mir einfach zu anstrengend. Wenn sie mich wirklich gern hatte, musste sie damit leben.

»Wo sind wir denn schon?«

»Bald in Schladming.«

»Also noch eine Stunde circa?«

»Circa.«

»Wie lange dauert denn der Film noch?«, fragte ich, sah aber im selben Moment, dass der Abspann bereits lief. Wieso sonst sollte sie während ihrer Schnulze mit mir reden? Ich wartete schon sehnsüchtigst auf ihre Zurechtweisung.

Ihre lagunenblauen Augen durchlöcherten mich. »Hast du denn überhaupt nicht zugeschaut?« Die Empörung in ihrer Stimme hallte durch den Wagon, als hätte ich ihr wenige Momente zuvor gesteckt, dass sie in ihrer dunkelgrauen Jeggings fett aussähe – was selbstredend nicht stimmte, um Gottes willen! Die Achtundzwanzigjährige hatte einen Knackarsch, der zum Anbeißen war. Daher rührte auch einer meiner Kosenamen für sie, den sie kaum ausstehen konnte: Pfirsich. Gut, sie machte auch ausreichend Sport, damit sie ihre gute Figur beibehielt – was ich von meiner Wenigkeit, die doch eine kleine Plauze hatte, nicht behaupten konnte. Körperliche Anstrengung war mir zu wider. Ich betätigte mich nur hin und wieder sportlich, wenn mich das schlechte Gewissen erneut am Schlafittchen gepackt hielt, weil ich mir die letzten Tage abermals zu viel Süßes, Fettiges oder Alkoholisches in den Wanst geschlagen hatte. Aber dafür, dass ich so eine faule Sau war, fand ich doch, dass ich ein recht ansehnlicher Herr war. Ein wenig verlebt vielleicht.

Die Fahrgäste starrten uns an, was einem normalen Menschen möglicherweise unangenehm wäre. Als normal würde ich mich zwar nicht bezeichnen, aber unangenehm war es mir trotzdem. Die Dame liebte es, öffentlich eine Szene zu machen, woraus sie zu Beginn unserer Beziehung auch das eine oder andere Spiel gemacht hatte, das für sie fraglos lustiger als für mich gewesen war. Mittlerweile war ich sie zum Glück schon gewohnt und wusste, dass ich sie einfach nicht ernst nehmen durfte.

Ich strafte die jungen Eltern und ihre Kinder mit einem tadelnden Blick, als wollte ich sagen: »Ihr seid die Letzten, die sich über irgendjemanden hier ein Urteil bilden dürfen.«

Einer der Studentinnen nebenan hingegen, der bezaubernden Blondine, nickte ich mit einem Lächeln zu. Ich hatte ja auch wirklich nicht zugeschaut, maximal zehn Minuten waren von meiner Netzhaut aufgenommen worden.

Ihr fiel die Kinnlade nach unten. »Flirtest du jetzt mit der da drüben?!« Sie atmete tief durch wie ein mit dem Huf scharrender Stier, bereit, mich auf die Hörner zu nehmen.

Ich sah sie an. Scheiße, dachte ich, es ist wieder so weit.

Ela stand halb auf, lehnte sich mit dem Ellbogen gegen die Rückenlehne und drehte sich zur Blondine.

»Du, Mädel, ich will dir mal was sagen«, begann sie und ich kniff aufgrund der seelischen Schmerzen bereits die Lider zusammen. »Der da«, sie deutete auf mich, »ist meiner. Viereinhalb Jahre schon. Mach ihm also keine schönen Augen, das kann ich gar nicht leiden.«

Ja, das große Maul hatte sie von ihrem Vater. Ich wagte es nicht einmal, mich zum nun verstörten Mädchen entschuldigend hinzudrehen. Sie hatte nichts erwidert, nicht einmal besänftigend die Hände gehoben, als Ela die Furie mimte.

Als bestünde mein Sitzplatz aus Treibsand, versank ich in ihm. Stur starrte ich geradeaus und lief rot an. Wie sehr ich wünschte, dass dies die letzten Momente des Lässe Ferls wären – doch nein.

»Und du«, sie bohrte mir schlagartig den Finger in die Brust; prompt wurde ich aus dem Erlösung bringenden Treibsand gerissen, »reiß dich ein bisschen zusammen!«

Sie packte meinen Kragen, zog mich zu ihr hin und küsste mich so leidenschaftlich wie schon lange nicht mehr. Kurz überlegte ich, ob ich sie öfters eifersüchtig machen sollte, wenn das Resultat dann immer so aussähe. Das brächte wieder ein wenig Schwung in die Bude. Aber das war wahrscheinlich nicht die beste aller Ideen; die Frau war wie Feuer. Heiß, doch zu lange sollte man sich nicht mit ihr spielen. Obwohl, Sex war ja auch irgendeine Art von Spiel und gerade dieses wurde in letzter Zeit zu selten gespielt …

Als sie wieder von mir abgelassen hatte, musste ich den Kopf schütteln. Sie interpretierte es als eine Art von Überwältigung aufgrund des wirklich schönen Kusses. Wie lange sich unsere Zungen schon nicht mehr gegenseitig liebkost hatten, konnte ich auf Anhieb gar nicht sagen. Doch eigentlich musste ich nur den Gedanken an Zug-Sex irgendwie wie der loswerden. Eine Beule in der Hose machte sich in der Öffentlichkeit echt nicht gut.

»So, und jetzt schau’n wir den zweiten Film.«

Sie öffnete die Hülle, nahm die Blu-ray aus dem Laptop und holte schon den nächsten Krampf vom Grabbeltisch des gestrigen Tages hervor. Das Argument, dass es sich nicht mehr ausginge, noch einen Streifen anzusehen, hätte nicht gefruchtet. Dann hätte es bloß geheißen, dass wir ihn ja vorm Schlafengehen weiter ansehen könnten. Ich glaube, sie wusste gar nicht, was für eine Sadistin sie war.

Schwiegereltern

Mit all dem Gepäck noch schnell in Bischofshofen umgestiegen, waren wir auch schon eine Viertelstunde später am Bahnhof in Schwarzach angekommen. Draußen wartete bereits Elas Vater, rauchte eine Zigarette hinter dem Lenkrad seines weißen Toyota-Geländewagens und startete den Motor, als er uns kommen sah. Mit den Rostflecken an der Front wirkte der Wagen, als litt er gerade an einem massiven Lippenherpesausbruch, wofür er mir ehrlich leidtat.

Ich warf das Gepäck in den Kofferraum – natürlich nicht, ohne mich vorher zu blamieren, weil ich keine Ahnung hatte, wie der Scheiß aufging. Heilfroh darüber, dass die Trolleys Räder hatten und sonst kaum getragen werden mussten, setzte mich auf die Rückbank. Wieso musste Ela auch immer so fette Fantasy-Schinken überallhin mitnehmen? Zumindest sah sie in letzter Zeit davon ab, mir unaufhörlich zu erzählen, wie toll Geschichten aus Falensia sei.

Es roch nach Zigaretten, Schweiß und Kuhmist im Wagen, und das, obwohl der Hof der Familie seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurde. Ich war versucht zu fragen, welche Duftbaummarke das sei, sparte mir meinen Zynismus aber, da ich Sepp nicht bereits innerhalb der ersten Minute unseres erneuten Aufeinandertreffens verprellen musste.

Ela umarmte ihren Vater vom Beifahrersitz aus und drückte ihm einen Schmatzer auf die wettergegerbte rote Wange, die verteufelt schmalzig aussah. Und mit denselben Lippen küsst du mich später, tadelte ich sie geistig.

Die Pension hatte Sepp fest im Griff, wie ich sah. Die Schenkel hatten kaum mehr Platz auf dem Sitz, quollen auf den Seiten leicht über. Vorne stieß er mit dem Bauch bald am Lenkrad an. Gerti war wohl eine gute Köchin.

»Servus, Sepp.« Freundschaftlich klopfte ich ihm auf die Schulter und versuchte, mein nettestes Lächeln aufzusetzen, das ich zu bieten hatte.

Mit einem angewiderten Blick sah er auf meine Hand, starrte mich anschließend mittels Rückspiegel an und wünschte mir nonverbal wohl nichts Geringeres als ein möglichst kurzes Leben. »Habe d’ Ehre«, nuschelte er griesgrämig. »Für dich noch immer Joseph.«

Er rollte die Augen und mit quietschenden Reifen fuhren wir los. Die Räder schrien jedoch nicht aufgrund der Geschwindigkeit, sondern bloß, weil das Fahrzeug eine alte Kiste war, die nicht mehr lange das Pickerl bekäme. Schon beim Einsteigen hatte ich Angst gehabt, wegen des Rostes womöglich den Türgriff auszureißen.

Schwarzach hatte für seine Größe eine relativ hohe Bevölkerungszahl, war aber trotzdem mehr oder minder bloß ein Loch inmitten der Alpen. Michaela hatte mir einst erzählt, dass die Sonne den Ort im Winter komplett meide.

Nachdem wir die kleine Gemeinde hinter uns gelassen hatten, ging es die verwinkelte Straße den Berg hoch. Sepp – Pardon, Joseph – fuhr genauso, wie ich es von ihm erwartet hatte. Kurz gesagt: Wir wurden bergauf überholt. Trotzdem schob es mich in meinem Sitz hin und her; einmal lehnte ich mich gegen die Tür, einmal zum Mittelplatz hin. Diejenigen, die uns entgegenkamen, waren regelrechte Rallye-Fahrer und preschten wie Geisteskranke die kurvige und enge Straße hinab. Bald wäre mir ein Hoppla widerfahren, als ich glaubte, dass uns der Nächste frontal erwischen würde.

Ich versuchte, mich abzulenken, und sah mir nervös die Umgebung an. Bäume hingen über die Fahrbahn, schönste Farben des beginnenden Herbstes waren zu sehen. Je höher wir kamen, desto mehr erspähte ich die Gipfel hinter den Baumwipfeln. Lange Zeit war ich nicht mehr in den Bergen gewesen, besonders nicht hier. Und schließlich passierten wir das Ortsschild. Joseph wurde noch langsamer, als er ohnehin bereits gefahren war.

Ela öffnete das Fenster, Luft strömte herein und sie roch daran, als hielte sie ihre Nase an eine Blume. »Herrlich frisch, oder?«, fragte sie mich und spielte darauf an, dass Goldegg ein Luftkurort war. Das waren so Kleinigkeiten, auf die sie eben stolz war.

»Ja, wirklich frisch«, gestand ich und fror, weil es zog und meine Jacke beim Gepäck im Kofferraum lag.

Da waren wir also. Goldegg. Nabel der Welt. Der exakte Mittelpunkt Europas … vielleicht nicht ganz, doch die Goldegger würden diesen Titel bestimmt befürworten. Ich verstand plötzlich auch, weshalb man von einem »Sonnenplateau« sprach. Die Feuerkugel am Himmel erhellte regelrecht jeden Winkel hier. Da wunderte es mich nicht, dass Schwarzach im Winter unter Sonnenmangel litt, wenn das gierige Goldegg die ganzen Strahlen stahl!

Wir fuhren am Goldeggersee vorbei – ein Moorsee, der sich im Sommer größter Beliebtheit erfreute. Vor uns lag das Schloss – in meinen Augen nichts als eine Ansammlung weißer Quader –, das auf einem Hügel thronte. So schlecht, wie ich den Ort in Erinnerung hatte, war er ja gar nicht. Der erste Eindruck war sogar überraschend gut. Wie ein kleines Kind, das sein Glück kaum fassen konnte, glotzte ich aus dem Fenster und bewunderte den urigen Ortskern mit seinen urigen Häusern und seinen urigen Pflastersteinen, über die wir rumpelten.

Ich konnte plötzlich verstehen, weshalb meine Eltern hier früher gerne Urlaub gemacht hatten. Es waren nun also schon fünfundzwanzig Jahre vergangen, seit ich das letzte Mal diesen Ort betreten hatte. Die miesen Erinnerungen kamen in mir hoch. Schemenhaft sprangen mir die Bilder vor Augen, die ich wegzuwischen versuchte, und verdrängten die Euphorie. Keiner hier wusste wohl, dass ich der Junge von damals war. Nicht einmal Ela hatte ich je davon erzählt; es war ein Detail, eine in mir vergrabene Kleinigkeit. Dies war auch der Grund, weshalb ich mich ursprünglich so dagegen gesträubt hatte, hierher zu kommen. Gut, Sepp war ebenfalls kein Faktor, der unbedingt dafür gesprochen hatte, aber das sei hintangestellt. Doch irgendwie wirkte alles anders als damals. Idyllischer. Aufgesetzt idyllisch.

Und obwohl Goldegg ein Hochplateau war, bedeutete dies nicht, dass es nicht noch höher hinausging. Am hinteren Teil der Ortschaft lag ein mittelgroßer Berg – der im Grunde wahrscheinlich einfach der Gipfel des Gesamten war. Dort fuhren wir weiter eine schmale Straße entlang, bis wir angekommen waren.

Wir stiegen aus, ich sah mich um. Der alte Bauernhof bestand aus einer Scheune, einem Stall und einem dem Stall gegenüberliegenden Einfamilienhaus. Früher war der Hof bewirtschaftet gewesen, doch Sepp hatte es Anfang vierzig gelassen. Michaela hatte mir einmal erzählt, dass es sich einfach nicht mehr rentiert hatte und keiner ihn hatte übernehmen wollen. Inzwischen waren Stall und Scheune zu riesigen Garagen für Elas kleinen Bruder Hannes umfunktioniert worden, der Autos kaufte, dort mit Freunden daran herumschraubte, sie auf Vordermann brachte und im Anschluss wieder verscherbelte – natürlich alles schwarz. Hauptberuflich arbeitete er jedoch bei einer Glaserei in einer Nachbarortschaft.

Von hier aus konnte man Goldegg wunderbar überblicken. Ich fühlte mich wie ein Adler, der vom Gipfel aus sein Revier überwachte. Kahle Hügel, die mit ihren Baumreihen wie Mönche mit ihren Tonsuren wirkten, und vereinzelte Siedlungen, die wie die Punkte eines Dalmatiners quer über das Plateau gesprenkelt waren. Rechts von uns lag eine regelrechte Felswand in gut zwei Kilometern Entfernung. Was für eine Aussicht. Ich atmete tief ein, glaubte, den früheren Kuhmist noch zu riechen, und genoss die ansonsten reine Luft.

»Schön hier, oder?« Ela kam, stolz auf ihre Heimat lächelnd, an meine Seite und tat es mir gleich. »Dabei wolltest ursprünglich gar nicht herkommen.«

Plötzlich knallte die Haustüre zu, ein brünetter Blitz stürmte heraus. »Michi!« Voller Euphorie fiel sie ihrer Tochter um den Hals und küsste ihr schönes Kind auf die Wange.

Ela lächelte bei dieser Umarmung, wie sie es schon lange nicht mehr getan hatte, und vergaß dabei, sich darüber aufzuregen, dass ihre Mutter sie immer Michi und nicht Ela nannte.

»Und mein Schwiegersohn ist auch endlich mal hier«, sagte sie mit jugendlichem Lächeln und umarmte und küsste mich ebenfalls. »Kommt rein.«

Ich nickte und wollte ihr schon folgen; ich mochte Gerti gern, sie war der Gegenpol zu ihrem mürrischen Mann. Aber selbstredend konnte dieser Halunke nicht anders. »Und wer trägt eure Koffer rein? Ich bestimmt nicht.«

»Ach, das können wir später auch noch«, meinte ich. »Die laufen uns schon nicht weg.«

Sein Blick verriet allerdings, dass er es jetzt sofort haben wollte. Ich blieb stur, ging weiter und hörte ihn kleinlaut schimpfen. »Scheißfauler Hund.«

Das Haus war innen sehr liebevoll eingerichtet – und ich konnte mir denken, dass Sepp hier keinen Finger gerührt hatte. Der Mann wirkte nicht so, als hätte er ein Auge für Schönes. Überall stand Deko, hingen Bilder, Orchideen genossen die Aussicht Goldeggs von den Fensterbänken aus, ja sogar kitschige Fensterbilder klebten noch an den Scheiben, die wohl Ela oder ihr Bruder in jungen Jahren gemalt hatten. Die waren dort wahrscheinlich, nicht weil sie so wunderschön waren, sondern da sich das Zeug nach zig Jahren einfach nicht mehr vom Glas trennen lässt. Das wird hart, verschmilzt regelrecht mit dem ahnungslosen Opfer und man braucht Hammer und Meißel, um das abzubekommen.

Sepp schloss die Tür, tippte mir auf die Schulter. »Bei uns wird immer zugesperrt. Wir brauchen keine Zigeuner hier drinnen«, brummte er. »Einer reicht.«

Ich lächelte müde. Natürlich hatte ich mich auf Sepps Gastfreundschaft und seine Kommentare schon im Vorhinein eingestellt. Ich hoffte nur, dass wir nicht aneinandergeraten würden. Ich mochte zwar ein gelassener Typ sein und nahm mir Beleidigungen selten zu Herzen, doch auch mir konnte irgendwann die Schnur durchbrennen.

»Wo schlafen wir?«, fragte Ela. Ihr altes Zimmer war mittlerweile zu einem Nähzimmer für ihre Mutter umfunktioniert worden. Gerti arbeitete nicht mehr, aber in ihrer Freizeit kreierte sie das eine oder andere Unikat aus Stoff: ob nun Kuscheltiere, Mützen, Schals, Handschuhe oder anderes. All das verschenkte sie entweder oder verkaufte es am Weihnachtsmarkt. Obwohl sie es nur gelegentlich machte, kam bis zum Jahresende immer eine ordentliche Menge zusammen. Alljährlich bekam ich per Post zum Geburtstag und zu Weihnachten Handgemachtes von ihr. Zum Glück waren wir nicht im Winter hier, ansonsten hätte ich ein schlechtes Gewissen, nicht in voller Gerti-Montur eingetrudelt zu sein.

»Dein Bruder hat sich ja im Keller jetzt mehr oder weniger eine eigene Wohnung eingerichtet, deshalb ist sein Zimmer frei. Hab’s auch schon für euch zurechtgemacht; schaut gut aus!«

»Du«, am liebevollen Tonfall Sepps erkannte ich, dass ich gemeint war, »nimm gleich die Koffer mit. Ich renn’ dir ja nicht stundenlang nach, nur um dir ’s Auto aufz’sperren.«

Den Kooperativen mimend, folgte ich ihm nach draußen. Er öffnete den Kofferraum und zeigte unmissverständlich, dass er keinen Finger rühren würde, um mir beim Tragen zu helfen. Zum Glück waren es nur zwei Trolleys und mein Rucksack – für vier Tage wäre mehr auch übertrieben gewesen. Die Hälfte meines Koffers war ohnehin mit Elas Kram befüllt, der nicht mehr in ihrem Platz gefunden hatte.

Beim Vorbeigehen betrachtete ich die Fotos an den Treppenwänden. Es ist immer seltsam, Ausschnitte fremder Leben, zu denen man wenig bis gar keinen Bezug hat, zu sehen. Kaum eine Person darauf kennt man, kaum eine erkennt man aufgrund der Jahre, die dazwischen liegen, wieder. Manche waren schwarz-weiß, einige in verblassten Farben. Spielende Kinder im Sandkasten, ein kleiner Bub, der sich inmitten der Fußgängerzone erleichterte, alte Menschen, die Neugeborene hielten und in die Kamera schielten, Elas Mutter in jungen Jahren mit irgendeinem Kerl, Sepp bei der Jagd, ein Gewehr bereit zum Abschuss an die Schulter gedrückt. Zum Glück hatte er meinen Weg nicht mit mir geteilt und hatte sich irgendwohin ins Erdgeschoss verbröselt, sonst hätte er sicher gemeckert, weil ich so trödelte.

Ich warf die Trolleys aufs Bett. Ela und ihre Mutter plauderten daneben darüber, wie sehr sich das Zimmer doch von einem Kerker eines sexbesessenen Jugendlichen zu diesem lichten Gästezimmer auf »Hotelniveau« verwandelt habe.

»Na, willst du das Zeug nicht gleich auspacken und verstauen?«, fragte Michaela, als ich mich vom Gepäck abwandte.

»Wieso? Ich leb’ ja sowieso aus dem Koffer.«

»Mach’s bitte einfach; Mama hat extra einen neuen Kasten gekauft.«

»Und Sepp hat beim Aufbauen ordentlich geflucht.« Gerti lachte.

Ohne weitere Widerworte räumte ich ihre Sachen in den Kasten, meine blieben aus stillem Protest im Koffer – was auch weiter niemandem auffiel.

»Und, was sollen wir am Abend machen?«, fragte Gerti.

»Ich weiß nicht. Was schwebt dir vor, Schatz?«

»Ich werd’ mich ja mit dem Christoph treffen, weißt du noch?«, antwortete ich. »Nachdem ich herausgefunden hab, wie ich da hinkomme.«

Sie nickte, als ginge ihr ein Licht auf. »Stimmt, hast du ja gesagt. Uns wird schon was einfallen, Mama.«

Gerti wandte sich mit besorgtem Blick an mich. Ich befürchtete Schlimmstes, den Versuch, mir ein schlechtes Gewissen zu machen beispielsweise. »Aber zu Abend wirst du schon mit uns essen, oder?«

Ich nickte beruhigt. Ich hatte etwas anderes erwartet, doch das spiegelte ganz gut Gertis unschuldiges Innerstes wider. Schade, dass Ela charakterlich etwa fifty-fifty aufgeteilt war und nicht alles von ihrer Mutter geerbt hatte.

»Wer ist jetzt eigentlich dieser Christoph?«, fragte Gerti beim Essen. Es musste sie innerlich förmlich zerrissen haben, so wie die Frage aus ihr herausbrach.

Bis auf Hannes war die ganze Familie versammelt und schmauste. Ich kaute auf meinem Schmalzbrot und spülte es mit einem Schluck Bier runter. »Ein alter Freund, der mich übers Internet gefunden hat. Eh schon vor einer Ewigkeit und jedes Mal musste ich ihn vertrösten, dass ich wohl nicht so bald in diese Gegend kommen würde. Jetzt bin ich fast gezwungen, ihn zu sehen, und dachte mir, dass ich es so schnell wie möglich hinter mich bringen möchte.«

»Wieso redest du von ›hinter dich bringen‹? Ist das so ein Anstrengender?«

»Na ja, nachdem, was er online so postet, ist er nicht zwingend die Sorte Mensch, mit der ich eine große und tiefgründige Unterhaltung führen könnte«, scherzte ich, verschmitzt grinsend.

»Aha, und wer wäre so eine ›Sorte Mensch‹?« Sepps Ton war provokant. Er beschmierte seine Scheibe Brot dick mit Streichwurst, sah aber nicht einmal hin, als wäre es die routinierteste Bewegung seines Lebens, und fixierte mich dabei. Anscheinend hatte er eine subtile Beleidigung aus meinen Worten herauszulesen geglaubt, die eigentlich nicht beabsichtigt gewesen war.

Ich sah zu Michaela hin, lächelte, legte meine Hand um ihre Hüfte und zog sie zu mir her. »Dieses Kleinod hier beispielsweise.«

»Mei, is’ das lieb.« Elas Mutter schmolz dahin, sah dabei aus wie jemand, der die Liebe schon lange misste.

Mit dem Messer in der Hand fuchtelte Sepp in der Luft herum. »Du brauchst jetzt gar nicht mit deinen Fachausdrücken, mit deinen G’scheiten-Leute-Wörtern um dich schmeißen. Glaubst, bist was Besseres, göh?« Feuchte Brotbrösel mit Aufstrich flogen aus seinem Mund durch die Luft, einer landete auf meiner Nase und blieb dort kleben.

Krampfhaft verkniff ich mir ein Grinsen, wischte den Essensrest vom Nasenrücken. Es war doch etwas lächerlich, dass er aufgrund des Wortes Kleinod so ein Theater machte. Wegen eines Wortes, wofür man nicht zwingend eine Doktorarbeit schreiben musste. Aber ich versuchte, dem Hausherren nicht weiter auf den Schlips zu treten, und hob beschwichtigend die Hände. »Es tut mir schrecklich leid.«

Zum Glück erkannte nur Ela meinen ironischen Unterton und sah mich leicht zornig an.

Da mich keiner fahren konnte – beziehungsweise Sepp sein Auto nicht mir Schmarotzer borgen wollte –, musste ich Christoph persönlich bitten, mich abzuholen. Ich ging vor die Tür; ich mochte es nicht, wenn mir jemand beim Telefonieren zuhörte. Draußen war es schon recht lau. Dass es eine Tortur werden würde, ihm per Handy den Weg zu erklären, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, hätte ich mir aber denken können.

»Servus, Ferdinand!«, grüßte mich die Stimme durch den Hörer lautstark. Ich hätte nicht geahnt, dass sie so kräftig und penetrant sein würde. »Was is’ los?«

»Hey, hallo, Christoph«, begann ich. Dieses Gespräch war mir jetzt schon unangenehm. »Du … ginge es, dass du mich vielleicht abholst? Ich weiß nicht, wie ich dort hinkomme und fahren kann mich keiner.«

»Ja, ja, natürlich! Von wo denn? Wo bist du?«

»Von der Michaela, bitte.«

»Mhm … wo is’ das?«

»Ja, ähm … am Berg?« – »Am Buchberg?« – »Ja.« – »Wo genau?«

Warum musste alles immer so kompliziert sein? »Dort ist ein Bauernhof, oder das war mal einer. Mayer heißen sie.«

»Mhm …«, brummte er ins Telefon, »noch nie gehört. Gibt’s da etwas Markantes? Irgendwas, wie ich schnell hinfinden kann?«

Ich war verwundert darüber, dass er die Familie nicht kannte. Kannte nicht jeder jeden in so kleinen Gemeinden? »Ja, ein Stall und eine Scheune.«

Christoph lachte. »Die gibt’s hier zum Saufüttern.«

Langsam wurde ich ungeduldig. »Okay, wir sind beim Herfahren an so einem Jesus-Kreuz vorbeigefahren, war überdacht, Blumen waren darunter. Das ist nur zwei Minuten oder so von hier entfernt.«

Christoph lachte wieder – glucksend wie eine Weltraumschnecke aus einem Science-Fiction-Streifen. »Ebenso zum Saufüttern.«

Kurz davor zu platzen, nahm ich ein paar tiefe Atemzüge, um mich davon abzuhalten, ihn anzubrüllen. »Gut, ich glaub’, das wird heute nichts mehr.«

»Weißt du was?«, begann er. »Ich ruf dir ein Taxi, geht auf mich.«

»Und wohin willst du’s schicken? Wenn wir beide schon nicht sagen können, wo ich genau stecke, wie wollen wir das dann dem Taxi-Fahrer erklären?«

»Gutes Argument.«

»Ich weiß …«, nuschelte ich und biss mir auf die Unterlippe. »Wie kann’s sein, dass du dich hier nicht auskennst, obwohl du von hier bist, Chris?«

»Erzähl ich dir später. Jetzt lösen wir mal das Problem mit dem Herkommen.«

Ich drehte mich im Kreis, sah mich um, falls mir vielleicht doch noch irgendetwas auffallen sollte, das uns weiterhelfen könnte. Da erspähte ich ein kleines Detail – des Rätsels Lösung, wenn man so will. Ich war verwundert darüber, dass es mir nicht gleich eingefallen war. Beide waren wir komplett auf der Leitung gestanden.

»Du hast doch ein Smartphone, oder?«, fragte ich und erhielt Zustimmung. Es war fast schon peinlich, dass ich nicht sofort daraufgekommen war. Denn normalerweise ist es das Erste, woran man denkt: Ich gab ihm einfach Straße und Hausnummer durch, er suchte sie online und eine Viertelstunde später saß ich bereits bei ihm im Auto.

Ein alter Bekannter

Das Wirtshaus war ein ehemaliges Bauernhaus. Hölzerne Träger, urige Einrichtung, karierte Tischdecken mit Aschenbechern aus Zinn darauf, weiße Wände mit dickem Putz und schwarz-weißen Fotos in dunklen Holzrahmen. Der Kellner, ein kräftiger, gedrungener Herr älteren Semesters mit roten Wangen und Lederhose, sprach uns gleich beim Reingehen an und meinte, dass kein Platz mehr frei sei.

Ich lehnte mich zur Seite, sah ihm über die Schulter. »Da sind etliche Tische leer.«

»Wenn i sag, dass ka Platz is, dann is ka Platz«, brodelte er. »Die sind alle reserviert.«

»Und was ist mit der Bar? Habt ihr überhaupt eine?«

»Ja, sicher haben wir eine. Aber schau«, sagte er und zeigte hin, »da sitzt schon auf jedem Hocker einer. Und jetzt geht endlich.«

Irgendwie kam ich nicht drumherum, dass der Kerl das absichtlich tat und uns bewusst nicht reinlassen wollte. Sah ich denn ernsthaft so unsympathisch aus? Man hatte mir zwar schon häufig an den Kopf geworfen, dass mein erster Eindruck selten ein guter war, aber war man hier nicht über jeden Gast glücklich, der die Türschwelle passierte? Anscheinend nicht. Doch just in dem Moment, in dem ich entnervt ob des bisherigen Verlaufs des Abends die Augen zusammenkniff, standen drei Männer von der Bar auf und gingen leicht angetrunken an uns vorbei. Jeder hatte ein spitzbübisches Lächeln auf den Lippen, als dachten sie bereits daran, wie sehr die werten Gattinnen daheim schimpfen würden, weil sie schon wieder ein paar Biere unter Kumpels dem familiären Abendessen vorgezogen hatten.

Der Kellner bemerkte, den Kürzeren gezogen zu haben, und sah den dreien beleidigt hinterher, als hätten sie seinen grandiosen Plan mit einem Fingerschnippen auf Eis gelegt. Nach knappem Zögern schritt er zur Seite und machte den Weg zur Bar frei. Weizenbier erfreute sich hier größter Beliebtheit und als jemand, der fremden Gepflogenheiten gerne nachgab, bestellte ich mir auch eines bei der vollschlanken Barfrau, die wahrscheinlich die Gemahlin des Kellners war. Wie ich zu dem Schluss kam? Ich wusste es nicht genau, aber manche Leute passen sich im Verlaufe ihres Zusammenseins so aneinander an, dass man das erkennt.

Ein breiter Typ mit geröteten Wangen, einfältigem Gesichtsausdruck und leuchtend blauen Augen stieß Christoph plötzlich von der Seite an, sodass er mit seiner Schulter an meine geriet. Erst hatte ich gedacht, das sei ein Freund von ihm, doch dem war nicht so. »Du traust dich ernsthaft her?«

Christoph verschränkte die Finger, blieb überraschend ruhig. »Wieso nicht? Darf man denn kein Bier trinken gehen?«

»Man schon«, sagte der Fremde, »du nicht.«

Die Frau hinter der Bar stellte uns die Gläser hin, stemmte die Arme in die Hüften. »Peter, schleich dich und lass meine Gäste in Ruh.«

Nachdem er Christoph noch einen Moment wie den Teufel persönlich fixiert hatte, schenkte er ihr einen trotzigen Blick und verschwand erst, als ihre rechte Braue langsam, aber streng hinaufglitt. Ohne dieses Ereignis zu kommentieren oder zu entschuldigen, ging sie weiter ihrer Arbeit nach.

»Wer war das?« Als ich kurz verstohlen über die Schulter blickte, bemerkte ich, dass Peter und seine Kumpane uns von ihrem runden Tisch aus weiterhin anstarrten. Der Kerl hatte extra eine Partie Karten dafür unterbrochen.

»Ach, irgendeiner«, sagte Christoph und machte eine wegwerfende Geste. »Der Sandtner. Bin in Goldegg nicht der Beliebteste.«

Das kannte ich irgendwoher. Zeit meines Lebens war ich mit Menschen aneinandergeraten, die meine Art des Seins nicht ganz zu tolerieren verstanden. »Weshalb?«

Christoph winkte ab. »Manche Leute brauchen keinen Grund, um dich nicht zu mögen. Meistens suchen sie sich nur einen x-Beliebigen aus und gegen den verschwört sich dann der ganze Freundeskreis.«

»Klingt ja … freundlich.«

Für den restlichen Abend ließen sie uns glücklicherweise in Ruhe, schenkten uns nur hie und da einen unwillkommenen Blick. Anscheinend hatte jeder der Kerle zu großen Respekt vor der Barfrau.

Christoph fummelte eine Zigarettenpackung aus der Hosentasche hervor, holte sich einen Glimmstängel raus und hielt mir das Päckchen hin. »Rauchst du?«

»Versuch’ aufzuhören«, gestand ich und musste mich innerlich wieder rügen. Das war nun schon seit circa einem halben Jahrzehnt mein Standardsatz und seither hatte ich noch keinen Tag nicht geraucht. Er schaute doch recht blöd, als ich mir kaum eine Sekunde später dankend eine schnorrte.

»So«, begann ich, »wieso kennst du dich hier jetzt eigentlich nicht aus, obwohl du von hier bist?« Dass er keine Ahnung gehabt hatte, wo die angeblich recht bekannte Familie meiner Freundin ihren einstigen Hof hatte, fand ich seltsam.

Er blies den Rauch genüsslich wie ein Industrieschornstein in die Luft. »Sind weggezogen, als ich ungefähr zwölf war, und hab jetzt vor drei Jahren oder so den Hof von meinem Großvater übernommen.«

»Bist also Bauer geworden?« Ich zeigte auf den Hut, der auf dem Tresen neben ihm lag, den er beim Fahren noch getragen hatte. Der hatte mich von Anfang an schon irritiert. Ich kannte niemanden, der ernsthaft so einen trug. Ein grünes Band war um die dunkelgraue Krone geschlungen, in die in einem helleren Grau ein Edelweiß gestickt war. Schien teurer als gewöhnliche Filzhüte zu sein, traf meinen Geschmack deshalb aber nicht eher. Ich fand ihn grässlich. »Darum also der Hut.«

»Ja«, sagte er, »ein anständiger Bauer trägt einen gescheiten Hut. Das ist halt mal so. Um die Hüte hab ich die Landwirte schon als Kind beneidet. Das war eh kein billiger Spaß; die Meisterarbeit von ’nem Mädel. Unter freiem Himmel muss der Kopf vorm Herrn immer bedeckt sein. Aber im Haus nimmt man ihn ab. Das gehört sich so, egal wie schön er ist.« Er nahm einen Zug von seiner Zigarette, sprach mit dem Rauch in den Lungen weiter. »Eigentlich hab ich ja Tischler gelernt, mach das auch nebenbei noch ein bisschen – nur von der Landwirtschaft kannst dich ja nicht ernähren. Denk allein an die Milchpreise – eine Frechheit! Um den Hof wär’s halt schade gewesen. Keiner wollt’ ihn haben.«

»Also zwei Jahre, nachdem ich … nachdem ich das letzte Mal da war, seid ihr weggezogen.«

Christoph nickte. In seinen Augen lag etwas, das ich nicht bestimmen konnte. War es Wehmut? »Ich find’s schön, dich wiederzusehen. Ehrlich. Haben ja doch eine lustige Zeit in unserer Kindheit miteinander verbracht.«

Wir sahen schweigend geradeaus. Ich erinnerte mich selbstredend an den Spaß, den wir hatten. Christoph war eines der wenigen Kinder gewesen, das immer nett zu mir war. Mein bester Freund in Goldegg sozusagen. Doch das Ereignis damals hatte alles überschattet und jegliche schöne Erfahrung, die ich hier gemacht hatte, zunichtegemacht.

»Und was sind dann so deine Hobbys?«, fragte ich als Versuch, das Thema zu wechseln.

»Na ja, das Übliche. Nichts Aufregendes. Wenn man einen Hof führt, bleibt einem eh kaum Freizeit. Fußballschauen und Biertrinken geht aber fast immer. Und sonst halt Handarbeit.«

»Wie Tischlern?«

»Genau …« Er sah mich eindringlich an, als überlegte er, ob er mir etwas anvertrauen könne. »Und … Tiere präpariere ich auch.«

Unabsichtlich wanderten meine Augenbrauen nach oben. »Taxidermie also?«

»Ja. Verurteil’ mich ruhig, so viel du willst, aber es ist eine schöne Beschäftigung.«

»Ich verurteile dich ja gar nicht …« Natürlich tat ich das. Und unter einer schönen Beschäftigung verstand ich etwas anderes. »Seit wann machst du denn so was?«

»Puh, seit meiner Jugend, glaube ich? Aber nenne es bitte nicht ›so was‹, da komm ich mir erst recht blöd vor.«

Nickend schwieg ich. Irgendwie fand ich das bei einem einsamen Typen wie ihm ein wenig fragwürdig, doch irgendjemand muss ja die Murmeltiere für die Gebirgsgasthäuser ausstopfen. Und solch ein jemand war mein alter Bekannter.

»Wie lang bist mit deiner Michaela eigentlich schon verheiratet?«, fragte er, als ihm die Stille unangenehm wurde.

»Wir sind nicht verheiratet, aber schon seit circa viereinhalb Jahren zusammen.«

Wieder eine kurze Pause. Mensch, viereinhalb Jahre waren eine wirklich lange Zeit. Die anfängliche Leidenschaft war dem Alltag gewichen. Manchmal erinnerten wir mich an ein altes, lustloses Ehepaar. Sex gab es nur noch sporadisch, und wenn, dann meist unspektakulär. Dabei waren wir in den ersten Jahren kaum voneinander loszubekommen gewesen! Wir hatten sogar mein Bett zerlegt. Was war nur mit uns beiden passiert?

»Wie schaut’s bei dir aus?«, fragte ich ihn, um mich von den erregenden Gedanken abzulenken.

»Hab schon mal überlegt, ins Fernsehen zu gehen.«

Mir entkam ein Lacher. Wie er von Frauen auf Fernsehen kam, war mir in diesem Moment noch ein Rätsel und ich sah ihn mit einem halbmondförmigen Grinsen an. Wie kam dieser Wahnsinnige nur darauf, in dieser Branche arbeiten zu können? Er wirkte nicht wie jemand, der auch nur den Funken von Talent für so etwas besaß.

Entrüstet sah er mich an. »Was lachst du da? Das ist keine Schande, das machen viele Bauern.«

Da dämmerte es mir. »Ach so, du meinst –«

Er unterbrach mich: »Ja, genau das.«

Stille. Es war mir peinlich, ihm versehentlich zu nahe getreten zu sein, und nahm einen kräftigen Schluck von meinem Weizen. Er musste ein einsamer Mensch sein, wenn er sogar schon eine Fernsehserie in Aussicht gestellt hatte, um einer Frau näherzukommen. Da tat er mir plötzlich leid. Einsamkeit ist wohl eines der grausigsten Gefühle, das die Lebenden heimsucht.