Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Lässe Ferl

- Sprache: Deutsch

Arbeitslos, deprimiert, allein. Dann bringt sich auch noch Cousin Kurt um und keinen schert's. Außer Ferl. Einst waren sie wie Brüder, doch ausgerechnet an seinem Geburtstag erfährt Ferl, dass Kurt sich das Leben genommen hat. Kein Wunder bei seiner Vorgeschichte. Aber Ferl befürchtet, dass mehr dahintersteckt. Auf seiner unbeholfenen Spurensuche muss Ferl sich nicht nur seinen inneren Dämonen stellen, sondern auch den Konsequenzen seiner Taten. Denn die Geheimnisse, die er lüftet, werden sein Leben für immer verändern. »Die Saat von gestern« ist ein charmanter, tiefgründiger Anti-Krimi über Familie, Neid und Verbrechen. Der Wunsch nach Antworten bringt Ferl in größte Gefahr und er muss erkennen, dass man manchmal aufpassen sollte, was man sich wünscht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 544

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stefan K. Heider

DIE SAAT VON GESTERN

Roman

Stefan K. Heider, Jahrgang 1992, wuchs in Goldegg im Pongau auf und studierte Germanistik in Graz. Neben dem Schreiben und der Kunst beschäftigt er sich in seiner Freizeit mit der Musik und dem Programmieren.

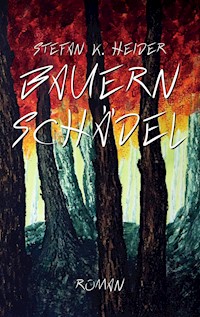

2018 veröffentlichte er den gesellschaftskritischen Anti-Krimi Bauernschädel, den ersten Teil der Lässe-Ferl-Reihe.

Unter dem Pseudonym Vincent Theodor Thomas veröffentlichte er 2015 den Fantasy-Roman Geschichten aus Falensia: Der Spiegel von Echenon. Der Autor lebt und arbeitet in Graz.

STEFAN K. HEIDER

DIE SAAT VON GESTERN

ROMAN

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

1. Auflage, 2023

Copyright © 2023 Stefan K. Heider

Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt

Umschlaggestaltung: Stefan K. Heider

All Rights Reserved

ISBN: 978-3-7494-3658-3

Für Helene & Herbert

Loch

Wer genau hinschaute, sah es, obwohl es winzig und gut versteckt war. Doch dazu musste man erst die interessanteren Gegenstände im Raum ignorieren, die allesamt mehr Aufmerksamkeit erregten.

Die Wohnung war erbärmlich klein, aber groß genug für seine Bedürfnisse. Der überschaubare Gang führte zum Bad mit Toilette, in dem man sich gerade noch umdrehen konnte, und in das einzige Zimmer der Unterkunft, in dem Bett, Schreibtisch, Sessel und Kochnische zu finden waren. Trotz geringen Platzes wirkte der Raum nicht überladen. Neben der Schlafstätte stand eine alte Fender Jaguar, Farbe Sunburst, angeschlossen an einen gedrungenen Marshall-Verstärker. Schon seit längerem spielte nur noch der Staub seine lautlosen Lieder auf der E-Gitarre, doch die Partikel wurden erst heute von einem Mikrofasertuch verschluckt. Ungewöhnlich.

Es herrschte eine auffallende Ordnung hier. Vor allem der Schreibtisch erfreute sich daran. Auf der linken hinteren Ecke stand eine Schreibtischlampe mit schwenkbarem Arm, auf der rechten tummelten sich verschiedenste Behälter mit diversen Utensilien wie Blei- und Tuschestifte in jeder erdenklichen Stärke. Daneben war eine Schubladenbox, in der leere Blätter sowie halbfertige und fertige Zeichnungen lagen. Es war frisch aufgeräumt. Bloß die Füllfeder zerstörte die herrschende Systematik. Sie lag quer auf dem Schreibtisch, fast so, als hätte man vergessen, sie zu verstauen.

An den Wänden hingen Illustrationen und Skizzen sowie vereinzelte kleinere Gemälde. Jedes Stück selbstgemacht, alles stimmig und gelungen. Poster diverser Rockstars waren ebenso zu finden, teilweise sogar bemalt, als hätte jemand ein paar Fehler ausbessern oder Wichtiges ergänzen wollen. Das Konterfei einer Person mit blondem Haar und trauriger, resignierter Miene war immer wieder zu sehen. Daneben manchmal dessen Bandkollegen, die aufgrund seiner Ausstrahlung eher untergingen.

Aus den fast schon antiken Lautsprechern neben dem Schreibtisch dröhnte die Stimme des Sängers. In diesem Moment brüllte er einige »Heys« aus dem Refrain ihres Songs Heart-Shaped Box – eines der Lieblingslieder des Mannes, der am Bett lag.

Sie klopfte an der Tür. Trotz der späten Uhrzeit war sich niemand beschweren gekommen, obwohl die CD seit Stunden auf Repeat stand. Als hätte man ihm ausgerechnet heute erlaubt, laut zu sein. Für jegliche Beschwerde wäre er allerdings auch taub.

Der Mann rührte sich nicht. Ausdruckslos starrte er ins Leere, ignorierte das Klopfen. Die Musik hämmerte – Nirvanas Frontmann zeigte sich von seiner besten Seite. Seine Stimme: ein Leiden, ein Schreien, ein Zorn. Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug in einem perfekten Mix aus Zerstörung und Harmonie. Ein melodisches Spektakel, ein unvergleichlicher Text. Doch der Mann auf dem Bett zeigte keinerlei Gemütsregung. Er hatte diese Platte zigmal gehört, kannte jeden Song in- und auswendig. Dennoch war er immer Feuer und Flamme dafür gewesen. Dabei still zu sitzen, war kaum möglich. Diese Musik gab ihm eine ungeahnte, teils destruktive Energie. Nur heute nicht. An diesem Tag war alles anders.

Nachdem selbst das dritte Klopfen ignoriert wurde, bemerkte sie, dass die Tür nicht abgeschlossen war. Er hörte davon nichts, starrte weiterhin stur vor sich hin.

In ihrer Arbeitskleidung stand sie da und erkannte im ersten Moment nicht, was geschehen war. Sie erschrak. Er wirkte, als sähe er zur Decke, obwohl es die Leere war, die er betrachtete. In seiner Hand lag eine Pistole.

Das Loch, das die Kugel in seinem Kopf hinterlassen hatte, war winzig. Winzig im Vergleich zum Badezimmer, der Kochnische, dem Verstärker und der Sauerei, die hinter ihm das Poster von Nirvanas Frontmann Kurt Cobain zierte. Das blonde Haar, rosa.

Fort

Ein Kopf ist nicht zum Schmerzen da. Dennoch tut er es viel zu oft. Mit geschlossenen Lidern wälzte ich mich, tief ächzend, auf meiner Matratze herum. Die Geschehnisse der letzten Nacht kamen mir schemenhaft in den Sinn. Ohrenbetäubende Musik der Achtziger, Neunziger und frühen Zweitausender hatten einen Tinnitus ins Trommelfell gehämmert. Mit erhobener Flasche hatte ich zu Hits meiner Pubertät gegrölt: Toxicity, Give It Away, Self Esteem und Smells Like Teen Spirit. Der Geist meiner Jugend roch nach Zigaretten, Bier und Schweiß. Unter Hunderten von Leuten und doch mutterseelenallein hatte ich in das neue Lebensjahr hineingefeiert. Mit Alkohol war alles auszuhalten, auch das Alleinsein. Ganz einsam war ich gestern aber nicht. Manch freundliche, aber unbekannte Gestalt lud mich auf ein oder zwei Getränke ein. Hatte ich so bedürftig ausgesehen? Eine traurige Existenz, die Aufmunterung offensichtlich gebrauchen konnte? Wie viel hatte ich schlussendlich also getrunken? Zu viel, eindeutig, aber wie viel? Aufgrund meiner steten Eskapaden vertrug ich mehr denn je, was sich spätestens am nächsten Tag wieder rächte. Dies war einer dieser nächsten Tage.

Blind, aber routiniert griff ich mit meiner Linken zum Nachtkästchen, auf dem die Gute-Nacht-Bierdose auf mich wartete. Dosen und Flaschen hielt ich schon seit jeher mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Langsam hatte ich mich an den verkürzten Mittelfinger gewöhnt. Das fehlende Fingerglied fiel mir kaum mehr auf. Witzig, wie schnell so etwas geht. Genauso schnell wie ein Alkoholproblem.

Ich hatte mir da etwas angewöhnt, das ich früher zutiefst verpönt hatte: Ein Bier zum Schlafengehen trinken. Das dämpfte die trüben Gedanken, die einem Sturm gleich durch das Hirn jagten, obwohl man bloß in das Land der Träume wollte. Manche Leute stellen sich ein Glas Wasser neben das Bett; ich Gerstensaft. Doch wie jedes Mal hatte ich kaum davon getrunken, war meiner Trance verfallen und behandelte nun, am nächsten Morgen, den Kater damit. Die Kohlensäure war fast fort, die Flüssigkeit hatte Zimmertemperatur angenommen. Widerlich war das. Genauso widerlich, wie ich mich fühlte – und das war gut so. Gleich und gleich gesellt sich gern.

Sie ist fort.

Mein Cousin Kurt kam mir in den Sinn. Der hatte bereits um die zwanzig ein Alkoholproblem entwickelt, ich erst Mitte dreißig. Ach, dieser Kurt war schon ein irrer Kauz. Von allen geächtet und trotzdem zog er sein Ding mit der Kunst durch. Freilich konnte er davon nicht leben, verdiente seine Brötchen als Totengräber, aber da blieb nebenbei genügend Zeit zum Malen und Zeichnen. Den Job hatte ihm Pfarrer Hausmann zugeschanzt, der durch Zufall von seinen Geldproblemen erfahren hatte. Das letzte Mal, als ich Kurt gesehen hatte, hatte er mir sein »Büro« gezeigt, wie er es nannte, wo er sich während der Arbeitszeit, wenn halt gerade kein Loch zu buddeln oder Grabpflege zu betreiben war, aufhielt. Das sagenumwobene Totengräberhäuschen von Österdorf. Das war ein richtiges Atelier. Ich meine, ich kenne mich einen Dreck mit dergleichen aus, aber so stelle ich mir zumindest eines vor. Dieser Besuch war schon wieder etliche Jahre her. Was Kurt wohl zurzeit so trieb? Er war gut drei Jahre älter als ich, war wie ein Bruder für mich und das wohl größte Vorbild meiner Jugend. Eine Zeitlang hatte er sogar bei uns gelebt. Durch ihn rauchte ich meinen ersten Tschick, trank mein erstes Bier. Er zeigte mir seine Musik, steckte mich damit an. Wir versuchten es sogar einige Wochen in einer Band, die aber kläglich scheiterte. Bei den Proben wurde mehr getrunken und gekifft als gespielt. Sein großes Idol war sein Namensvetter Kurt Cobain gewesen. Dass sie denselben Vornamen trugen, machte ihn unglaublich stolz. War ja doch kein häufiger Name. Selbst die Haare ließ er sich wegen des Frontmanns wachsen und färbte sie platinblond. Sah scheiße aus, aber ihm gefiel es und für Kritik war er taub – positive wie negative. Er zog einfach sein Ding durch und kümmerte sich nicht um die Meinung anderer. Ich hatte viel von ihm gelernt.

Ich stellte die Dose zurück und wischte meinen Mund an der Tuchent ab, wie ich es fast jeden Morgen tat. Die Stelle war schon hart und roch … herb. Euphemismus ahoi.

Da ich noch k. o. war, schloss ich wieder die Lider. Strahlendes Licht verdrängte prompt die Dunkelheit vor Augen. Darin erschien mir ein Engel. Er sah ganz anders aus, als seinesgleichen für gewöhnlich dargestellt wurde. Keine güldenen Löckchen, kein Renaissance-Gesicht. Mein Cherub sah ostasiatisch aus. Anfangs konnte ich das Antlitz nicht zuordnen, mir dämmerte aber langsam, wen ich da sah: die mongolische Schönheit der letzten Nacht. Hohe Wangenknochen tanzten im Blitzlicht, ihre weichen Züge wurden von Azur und Purpur in Szene gesetzt. Die Mandelaugen mit dem gekonnt gezogenen Lidstrich waren wie ein sternenklarer, mondloser Nachthimmel. Wie aus dem Nichts prostete sie mir zu, strahlte mich an, als kannten wir einander. Wir tanzten einen Tanz, der keiner war. Betrunkenes Herumgehopse. Becken, die aneinander rieben. Meine Hände auf ihren breiten Hüften wagten sich graduell auf ihren üppigen Hintern. Winzige Funken durchfuhren meine Handflächen, ein Kribbeln, so angenehm und wohlig, als wärmte man seine verfrorenen Finger an einem offenen Feuer. Sie verzog keine Miene. Ihren Namen hatte ich im selben Moment vergessen, in dem sie ihn mir nannte. Er klang wie eine verbotene Gottheit, der man seine Seele für eine einzige gemeinsame Nacht darbot – was ich zweifellos getan hätte. Wie ein Wesen des kosmischen Horrors aus H. P. Lovecrafts Gehirnwindungen. Zum ersten Mal seit Monaten fühlte ich wieder ein Kitzeln im Herzen. Das war die Frau meines Lebens, ich wusste es mit Bestimmtheit. Das konnte kein Zufall sein. Sie war das erste weibliche Wesen seit langem, das mir Beachtung schenkte.

Sie ist fort.

Als ihre Arme auf meinen Schultern ruhten, unsere Blicke miteinander verschmolzen, spürte ich es. Ihr Lächeln war gütig, aber mit Verführungskraft gepaart. Jetzt oder nie. Ich setzte an … Meine Lippen küssten die Luft.

Sie ist fort.

Den überfüllten Raum durchsuchend, fanden meine Augen ihren Rücken. Und als hätte sie meinen Blick gespürt, drehte sie sich ein letztes Mal zu mir um. Ihr samtenes, langes Haar wehte durch die Bewegung. Dann sah ich nur noch ihr Gesäß, das ihren Körper die Treppe hinauf trug.

Sie ist fort.

Lange war ich danach nicht mehr geblieben.

Traurig über diese flüchtige Bekanntschaft, presste ich mein Gesicht in das Kopfkissen. Ich hoffte, einfach zu ersticken, einen kurzen, schmerzlosen Tod zu erfahren. Die Bettwäsche stank jedoch zu sehr, das wurde mir nun ob meines reizbaren Magens bewusster denn je. Wann hatte ich sie zuletzt gewechselt? Ich eigentlich nie. Das war immer ihre Aufgabe gewesen. Seit Monaten lag ich also schon in derselben Wäsche. Wahrscheinlich, weil ich hoffte, sie so noch riechen zu können. Mittlerweile ein Ding der Unmöglichkeit. Ela fehlte mir. Alleine an ihren Namen zu denken, tat weh. Sie war nie einfach gewesen, wie ein sanfter Gebirgsbach, der bei Starkregen zu einem reißenden Fluss anschwoll. Und geregnet hatte es häufig. Dennoch hatte ich sie unglaublich gern …

Sie ist fort.

Hätte ich um sie kämpfen und all die Scherben zusammenkleben sollen? Nein, dafür waren es zu viele. Die Beziehung wäre wieder zerbrochen, tausende feinste Splitter hätten sich am Boden verteilt und sich einzeln in meine Fußsohlen gebohrt. Zu großen Schaden hatte ich in ihrem Leben angerichtet. Nie würde sie mir das alles verzeihen können. Was auch immer ich unternahm, ihr unter die Augen zu treten, wäre mir nicht möglich. Ich musste akzeptieren, dass es unwiderruflich vorbei war. Daran war nichts zu ändern. Diese Scherben wollte ich mir nicht eintreten.

Sie ist fort.

Ein winziger Funken Glück glimmte am Horizont: Wäre meine mongolische Schönheit hierher mitgekommen, hätte ich mich nur genieren können. So blieb ich von dieser Schmach wenigstens verschont. Es sind die kleinen Dinge, über die man sich freuen muss.

Dies war er also: Der 26. Jänner, mein erster Geburtstag als Single seit Jahren. Ich hatte ihn nie sonderlich gefeiert, aber zumindest sie hatte gewusst, wie sie jedes Mal aufs Neue einen ganz besonderen Tag daraus machen konnte. Es waren die Kleinigkeiten, die Details, die nur ihr geläufig waren. Nun war ich allein und hatte keine Ahnung, wie ich mich selbst aus dem Treibsand meiner Gefühlswelt ziehen konnte. Ich strampelte, sank und sank, hatte keine Kraft, denn mein Herz war krank. Mein Kater trug auch nicht sonderlich dazu bei, dass ich mich besser fühlte. Und obwohl mein Magen so lädiert von den vielen Shots war, auf die man mich eingeladen hatte, bettelte er kreischend um Nahrung. Der Kühlschrank war wie gewohnt leer, also musste ich mich hinaus in die Eiseskälte des Grazer Winters wagen, um das quengelnde Organ zu beruhigen – und der Winter in Graz war vertraut grau und grausig.

Ich konnte mich glücklich schätzen, dass mein Geburtstag auf einen Samstag gefallen war; die Geschäfte waren offen. Da ich zurzeit ein arbeitsloser Taugenichts war, konnte mir der Wochentag aber eigentlich egal sein. Um Kurt zu zitieren: »Für mich ist jeder Tag ein Samstag.« Man verliert das Gefühl für Zeit schnell, wenn man tun und lassen kann, was man will. Wäre heute jedoch Sonntag gewesen; das hätte mir den Rest gegeben.

Ich kehrte vom kleinen türkischen Krämer um die Ecke zurück in meine halbverwaiste Pärchen-WG und machte mich über den Einkauf her. Auf das Fladenbrot schmierte ich mir großzügig Hummus, belegte es mit der Putenextra, auf der in riesigen Lettern »HALAL« stand, und aß. Im Anschluss kam es zur großen Feier. Ich öffnete die Plastikverpackung des picksüßen Erdbeerkuchens, der mehr nach Chemie und Saccharose als nach Frucht schmecken würde, und stellte ihn auf einen Teller. Daneben entfachte ich eine Ikea-Kerze, deren Geruch mich immer an Weihnachten und Liebe erinnerte, und bedauerte meine traurige Existenz in meiner leeren, finsteren Pärchen-Wohnung. Kurz hatte ich überlegt, eine Zigarette als Geburtstagskerze zu missbrauchen und in das Törtchen zu stecken; das wäre aber Verschwendung gewesen. Für solche Späße fehlte mir der Zaster.

Ach, das liebe Geld. Es gab so viel davon auf der Welt, aber die Verteilung war gänzlich unfair. Anderen fiel es regelrecht in den Schoß, während die meisten hart dafür schuften mussten. Wieso konnte ich nicht einmal das Glück haben, dass mir ein riesiger Batzen Kohle in die Hände plumpste? Ich wüsste reichlich damit anzufangen.

So saß ich da, allein und sinnierend, und starrte auf meinen Kuchen.

Sie ist fort.

Auch wenn mein Zimmer als Schlafzimmer fungiert hatte, hatte trotzdem jeder über ein eigenes als Rückzugsort verfügt. Seit sie nicht mehr hier wohnte, stand ihres leer. Ich hatte es nicht einmal gewagt, hineinzugehen und zu lüften oder zu heizen. Wahrscheinlich schimmelte es darin schon.

Lange würde ich mir die Wohnung nicht mehr leisten können. Aber eine WG daraus zu machen und mit jemand Fremdes zusammenzuleben, wollte ich auch nicht.

»Alles Gute, Lässe Ferl«, flüsterte ich im Schatten der Rollos. »Bist ein feiner Kerl.«

Lüge. Ich war ein Versager.

Bevor ich auch nur das erste Stück des Kuchens verputzt hatte, vibrierte das neue Billig-Smartphone. »Mama« stand am Display. Sie machte sich in letzter Zeit immer so furchtbar lieb Sorgen um mich – wirklich furchtbar. Beinahe alle zwei Tage bekam ich einen Anruf oder eine Nachricht, weil sie sich nach meinem Wohlbefinden erkundigte. Es ging mir immer gleich – scheiße. Natürlich log ich auf Teufel komm raus. Man kann der eigenen Frau Mutter ja nicht gestehen, wie nahe dem Abgrund man steht.

Ja, Mama, mir geht’s eh ganz gut. Nein, ich war nicht trinken, bin nur verschnupft – weißt eh, der Winter ist ein Luder. Ja, ja, mit der Jobsuche geht es nur schleppend voran. Kommt einfach nicht das Richtige daher. Ich weiß, ich darf mir nicht für alles zu schade sein, wenn ich nicht irgendwann als Sandler enden möchte. Ja, hab dich auch lieb. Liebe Grüße dem Vati. Baba.

Heute war es aber anders. Sie würde mir zusätzlich noch zum Geburtstag gratulieren wollen und die Sorgen drehten sich eher darum, dass ich ausgerechnet an diesem Tag alleine war. Ich hatte mich geweigert, die Eltern zu besuchen. Ihr mitleidiges Geschaue und die Behandlung, als wäre ich geistig nicht der Hellste, wollte ich mir ersparen. Dann auch noch die unausgesprochene Befürchtung, ich könnte wegen meines Alters überbleiben und ihnen niemals Enkel schenken. Aber ich musste abheben, sonst wären die Sorgen und die deshalb folgenden Vorwürfe nur viel größer. Um dem Stress entgegenzuwirken, steckte ich mir eine Zigarette in den Mund und entfachte sie, nachdem ich abgehoben hatte. Ich sollte sie mir wieder selber drehen, das würde Geld sparen. Allerdings auch Zeit kosten. Davon war zwar reichlich da, aber ich war festgefahren in meiner Faulheit wie im Schlamm rotierende Autoräder. Ich wollte lieber fernsehen, zocken und mich in meinem Leid suhlen.

»Hallo, Mama.«

»Heppi börsdei tuuuu juuuuu! Heppi börsdei tuuuu juuuuu! Heppi börsdei, lieber Ferdinand, heppi börsdei tuuuu juuuuu!«, trällerte sie mit ihrer astreinen englischen Aussprache in den Hörer. Obwohl mir zum Kotzen zumute war, musste ich schmunzeln. Ihre Bemühung, gute Stimmung zu vermitteln, ließ meine Augen nicht ganz trocken.

»Danke, Mama.«

»Soll dir auch vom Papa alles Gute ausrichten. Der sitzt gerade daneben und liest Zeitung. Wie geht es dir heute?«

Ich seufzte. »Ja eh ganz gut.«

»Klingst aber nicht so. Noch immer verschnupft?«

»Voll. Wird nicht besser.«

»Nimm ein Aspirin und ein paar Tropfen Echinacea, dann wird das bald wieder. Oder warst gestern saufen?«

Das restliche Stück Kuchen, das ich bereits angebissen hatte, stopfte ich mir frech in den Mund und spülte es mit einem Schluck des Gute-Nacht-Biers hinunter. »War nur mit ein paar Freunden auf ein, zwei Getränke. Aber weißt eh, wenn man angeschlagen ist, greift der Alkohol gleich viel stärker.«

»Also bist eh bald mal heim?«

»Ja.« – »Brav.« – »Total.«

Kurz kehrte Ruhe ein. Sie wusste nicht, wie sie das Gespräch aufrechterhalten könnte, ohne gekünstelt zu wirken. Mutti war zu durchschaubar.

»Was hast heute noch vor?«, fragte sie schließlich.

»Nichts mehr. Den Tag und die Ruhe genießen.«

»Recht hast du; mach dir ein feines Tagerl. Wenn nicht heute, wann dann? Lass dir eine Badewanne ein und entspann dich, dann geht auch die Erkältung weg.«

»Mama, ich hab keine Wanne. Nie gehabt.«

»Hm … stimmt.«

»Das hab ich dir schon zu Weihnachten vor drei Jahren gesagt, als du mir diese Badebomben geschenkt hast.«

»Stimmt. Aber eine heiße Dusche ist ja auch herrlich. Lass es dir einfach gutgehen und vergiss den ganzen Trott. Man wird immerhin nur einmal fünfunddreißig.«

»Sechsunddreißig«, stöhnte ich. »Du, Mama, ich hab gerade was im Ofen. Das ist jeden Moment so weit.«

»So früh schon am Kochen? Was gibt’s denn Feines?«

»Überbackene Putenbrust mit Tomaten, Käse und Knoblauch – weil an meinem Geburtstag darf ich so viel stinken, wie ich will.« Das tat ich allerdings auch ohne die erfundene Delikatesse.

»Das klingt lecker. Lass es dir schmecken.«

»Sowieso. Schönen Tag noch, Mama.«

Aus dem Hintergrund hört ich leise meinen Vater: »Jetzt sag es ihm schon endlich.«

»Nein«, flüsterte sie forsch zurück, den Hörer eher schlecht als recht zuhaltend, »doch nicht an seinem Geburtstag.«

»Mama, was ist denn …?« Allmählich konnte ich meine Gereiztheit nicht mehr verbergen. Diese gezwungenen Konversationen waren mir schon immer ein Dorn im Auge gewesen.

»Nichts.«

»Sag es ihm!«, brummte Vater mit so viel Nachdruck, dass mein Telefon sachte vibrierte.

»Mama, raus mit der Sprache«, forderte ich. »Lasst ihr euch scheiden, oder was ist los?«

»Aber nein …« Stille.

»Mama …«

Ich konnte förmlich spüren, wie sie auf Nadeln saß. Etwas Negatives erwartete mich. Wahrscheinlich war es eine Lappalie, irgendetwas, das mir vollkommen wurscht war. Irgendjemand würde heiraten, von dem alle geglaubt hatten, dass er oder sie niemals unter die Haube kommen würde, und sie wollte meine Gefühle nicht verletzten, indem sie mich auf mein Alleinsein aufmerksam machte. Oder hatten sie vielleicht vor, mich heute noch zu besuchen, weil ich vorgetäuscht hatte, nicht zu ihnen kommen zu können? Letzteres war mir schon ein bisschen weniger egal. Dann müsste ich aufräumen und den Lurch wegsaugen, der seit Monaten gedieh, weil ich außer Staub nichts mehr hasste als Staubsaugen und -wischen. Und das müsste ich schwer depressiv und restalkoholisiert machen, obwohl ich gar nicht wollte. Ich spürte schon einen Wutausbruch in mir aufwallen.

»Mama!«, brüllte ich sie an. Mir wurde alles zu viel. Mein Kopf schmerzte davon noch mehr.

Plötzlich brach es aus ihr heraus: »Der Kurt hat sich umgebracht.«

Stille. »Kurt hat sich …?«

Er ist fort.

Weggefiltert

Bevor ich den Hörer in die Hand genommen hatte, hätte ich niemals für möglich gehalten, dass dieser Tag noch schlimmer werden könnte. Wie sehr ich mich doch getäuscht hatte. Es war mein Geburtstag, ich seit Monaten einsam und allein, arbeitslos,[1] die Schönheit des Vorabends hatte sich ohne jegliche Spur in Luft aufgelöst und nun hatte ich erfahren, dass sich mein Cousin umgebracht hatte. Alles andere war schlagartig zu einer Belanglosigkeit verkommen. Kurt war tot. Hatte sich erschossen. Und ich wusste nicht, was ihn dazu veranlasst hatte. Niemand tat das. Ich konnte es mir nur zusammenreimen.

Wie scheiße hatte es ihm gehen müssen, um diesen Schlussstrich zu ziehen? Selbstmord ist die wohl einfachste Lösung aller Probleme, aber zugleich auch die schrecklichste – die Atombombe der privaten Problemlöser. Mehr Schaden als Nutzen. Und ich Suderant jammerte herum, wie dreckig es mir ging, während mein Vetter ein Hundertfaches dessen ertragen hatte – bis der Topf übergekocht war. Wäre ich weniger mit mir selbst beschäftigt gewesen und hätte mich wieder einmal bei ihm gemeldet, Zeit mit ihm verbracht, ihm und seinen inneren Konflikten zugehört, hätte ich vielleicht etwas zu seinem seelischen Wohl beitragen können. Dann hätte er sich vielleicht nicht von dieser Welt verabschiedet. Dann hätte ich mich vielleicht nicht so scheiße gefühlt, weil ich mich nicht an die letzten miteinander gewechselten Worte erinnern konnte. Dann hätten sich einige der Dinge, die auf mich zukommen würden, nie zugetragen.

Hätte, hätte, Fahrradkette … Wahrscheinlich hätte nichts davon etwas daran geändert. Ich wusste ja, wie es sich anfühlte, wenn es einem alles andere als gut ging.

So furchtbar das nun klingen mag, war es sein Suizid, der mir den nötigen Tritt in den Hintern gab, mich wieder zusammenzureißen. Meine Probleme waren eine Lächerlichkeit im Vergleich zu jenen, mit denen Kurt zu kämpfen gehabt hatte.

Bereits als Teenager hatte er immer gemeint, er würde sich eines Tages das Leben nehmen – am besten mit 27 wie sein Idol Cobain. Damals hatte ich noch geglaubt, er wolle bloß cool daherreden, wie es Jugendliche eben gerne machen. Live fast, die young – und wenn man nachhelfen muss. Über den eigenen Tod zu scherzen, ist allerdings alles andere als cool. Damals hatte ich von den Schwierigkeiten seiner Existenz noch kaum bis gar keine Ahnung gehabt.

Genau genommen war Kurt nur mein Halbcousin. Ilse, Mutters Halbschwester, war früh schwanger geworden. Wenn ich mich nicht täuschte, hatte sie Kurt bekommen, als sie gerade einmal vierzehn oder fünfzehn gewesen war, kaum gefirmt. Im ganzen Dorf war sie dann – nicht nur – bei den Gleichaltrigen als Hure und Dorfmatratze verschrien – zumal man nie erfuhr, wer der eigentliche Vater war –, während Kurt lange Zeit mit dem wenig schmückenden Titel Hurenkind beziehungsweise Hurensohn leben musste. Als wäre es nicht genug gewesen, dass seine Altersgenossen ihn gelegentlich so nannten, bezeichnete ihn auch der eine oder andere Erwachsene so. Manchmal hinter vorgehaltener Hand, manchmal ohne.

Seine Mutter nahm ebenfalls vorzeitig Abschied von diesem Erdenrund. Kurt lebte dann die letzten paar Jahre, bis er volljährig und mit meinem Vater nicht mehr zurechtgekommen war, bei uns. Da erfuhr ich erst allmählich, wie ihn andere nannten. Obwohl er in meinen Augen immer ein so abgefahrener Typ war und sich nach außen hin nichts anmerken ließ, tat er mir leid. Nie prügelte er sich, wenn ihm jemand Schimpfworte nachrief, zeigte nur mit lässigem Grinsen den Stinkefinger, und zog seiner Wege. Damals hatte ich immer gedacht, dass es keinen Menschen weit und breit gäbe, der besser mit solch Dingen klarkäme. Nun war dieser Mensch tot. Hatte sich umgebracht.

Kurt war wie ein großer Bruder gewesen, besonders während er bei uns wohnte. Ich hatte zu ihm aufgesehen und ihm war niemals in den Sinn gekommen, auf mich herabzusehen, egal, wie lächerlich ich mich benahm. Er passte auf mich auf, unterrichtete mich im Umgang mit Aggressivlingen und Mädchen. Ein großer Teil dessen, was mich heute ausmachte, hatte ich Kurt zu verdanken. Irgendwie lebte er also in mir weiter, redete ich mir ein. Seine guten wie schlechten Eigenschaften.

Wir waren einmal sogar gemeinsam auf einem gestohlenen Moped ausgebüchst. Das war vielleicht ein Sommer, unglaublich. Ein Roadtrip-Movie spielte sich vor meinen Augen ab. Unser Roadtrip-Movie. Je mehr ich darüber nachdachte, desto eher konnte ich die Abneigung meines Vaters gegenüber Kurt verstehen.

Als er volljährig war, setzte ihn mein alter Herr vor die Tür und überließ ihn sich selbst. Da fingen wir langsam an, einander aus den Augen zu verlieren. Als ich dann zum Studieren in die Stadt ging und meiner ungeliebten Heimat den Rücken kehrte, während er dort zurückgezogen Wurzeln schlug, war der Kontakt fast gänzlich abgerissen. Bloß lose Fäden hielten uns zusammen. Alles, was mich an Österdorf erinnerte, hatte ich weggefiltert, war beinahe irrelevant geworden. Dadurch leider auch Kurt. Traurig. Unsere Gemeinsamkeiten waren immer weniger geworden. Von Kunst hatte ich kaum Ahnung und vom Dasein als Totengräber ebenso. Es war auch kein Beruf, der ihn je mit Stolz erfüllt hatte. Aber er hatte die Ruhe genossen. Die Toten urteilten nicht mehr. Im Häuschen am Friedhof konnte er malen und sein, was er wollte. Einzig die Musik war geblieben, die uns verband.

Ich weinte nicht um ihn. Meine Augen waren glasig, ja, und ich fühlte tief in mir drinnen, dass ich heulen wollte, wahrscheinlich sogar sollte, denn Tränen reinigen nicht nur die Augen. Doch ich konnte nicht. Eine Traurigkeit hatte mich ergriffen, die allmählich von mir abließ. Seine Entscheidung konnte ich nicht gutheißen, aber verstehen …

Ich hatte die letzten Monate seit meiner Trennung, seitdem diese Endgültigkeit mich endlich erreicht hatte, in einem tiefen Loch verbracht. Es gab Phasen, an denen ich mich daheim eingegraben und nichts als gejammert hatte, während ich mir das eigene Ableben wünschte, dann wieder welche, an denen sich mein selbstzerstörerisches Ich gezeigt und ich mir tagelang die Kante gegeben hatte. Nun hatte ich vor, mich aus diesem Loch herauszuwinden. Ich wollte es Kurt nicht eines Tages nachmachen. Es würde ein Kampf werden, aber er hatte mir mit seiner Tat die Augen geöffnet. Wenn gar nichts half, müsste ich mir im Notfall professionelle Hilfe suchen – das ist keine Schande.

Obwohl ich ursprünglich meinen Geburtstag allein daheim hatte verbringen wollen, in Melancholie versinkend, saß ich nun in der Straßenbahn und machte mich auf den Weg zum Bahnhof. Genau genommen hatte ich es seit dieser Nachricht ausgeblendet, welcher Tag heute war; meine Gedanken kreisten sich nur noch um mein einstiges Vorbild, das nun nicht mehr war. Ich wollte mehr erfahren, mit meinen Eltern reden, sie, was sehr selten vorkam, einmal wieder sehen und in die Arme schließen. Ich redete mir ein, dass sie das bräuchten. Dabei war ich derjenige, der Trost und eine zärtliche Berührung suchte, und wenn es bloß die Umarmung der eigenen Mutter war.

Heimatgefühle

Seit langer Zeit befand ich mich wieder einmal auf dem Weg in meine Heimat. Es lagen gut vier Monate zwischen jetzt und dem letzten Besuch. Außer meiner Familie hatte Österdorf für mich auch nichts zu bieten – und selbst die musste ich nicht andauernd sehen. Österdorf war ein Fabelwesen unter den österreichischen Ortschaften. Nicht einmal einen Wikipedia-Artikel hatte die Gemeinde,[2] als gäbe es sie gar nicht. Wenn man davon sprach, glaubten die wenigsten, dass dieses Dorf existierte. Dabei hatten wir eine eigene Gärtnerei und galten für Wanderer als Geheimtipp … Ansonsten fiel mir schon nichts mehr ein, was Österdorf auch nur halbwegs reizvoll machte. Selbst mit Ela war ich damals kaum dort gewesen und hatte meine Heimat lieber gemieden, bis mir sogar die Berge fremd wurden.

Im Grunde war es eine stinkfade Ortschaft. Man geriet nur in das einer Sackgasse ähnelnde Tal, wenn es das Ziel war. Früher, als Wallfahrten noch normal waren, gelangten viele über einen schroffen Gebirgspass hierher und hausten im Pilgerhof, der mittlerweile einige hundert Jahre alt war. In der Volksschule lernte ich mehr darüber, was alles längst der Vergessenheit zum Opfer gefallen war. Sehr hatte mich dieser Ort nie interessiert; mich hatte es schon immer fort von hier gezogen. Österdorf war ein trister Fleck.

Die Zugfahrt dauerte ein Weilchen. Ich wollte Ablenkung von den trüben Gedanken. Erst döste ich, dann schaute ich aus dem Fenster und am Ende spielte ich Game Boy, wobei ich einen guten alten Freund, einen dicken Italiener mit Schnauzbart, Schwammerl und Schildkröten zertreten ließ, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ich liebte dieses abgenutzte Teil nach wie vor heiß und innig. Nachdem die Beziehung zwischen mir und Ela in die Brüche gegangen war, hatte ich diesen grauen Plastikkumpanen in einer Schublade wiedergefunden. Düstere Tage waren dadurch erträglicher geworden. Erinnerungen an eine bessere Zeit.

Meiner Hassliebe zu Energydrinks frönte ich ebenfalls. Ab und an pausierte ich das Spiel, nippte an dem halben Liter Diabetes- und Herzkasperl-Provokateur und biss herzhaft in die Knoblauchsalamisemmel. Ich stank ohnehin schon vom Vortag,[3] aber um auf Nummer sicherzugehen, dass sich bloß niemand zu mir gesellte, um mit mir zu schwatzen, trieb ich diesen Zustand weiter auf die Spitze. Das tat ich jedes Mal, das war mein Zugfahrritual. Doch man kann im Zug noch so viele Knoblauchsalamisemmeln jausnen, irgendein Mutterl will immer plaudern. Das ist ein Naturgesetz, das hat bereits Einstein gesagt.[4] Man muss nur darauf hoffen, dass an eben diesem Tag kein Mutterl auf Reisen ist beziehungsweise jene schon ein alternatives Opfer gefunden hat. Ich hatte Pech und wurde zu Smalltalk verdonnert.

Die Dame störten weder die Energy-Knoblauchrülpser noch der Alkohol-Tabakschweiß, der mir aufgrund eines kleinen Kreislaufproblems gerade aus jeder Pore schoss. Mein Magen rebellierte wegen des Vortages und der nicht zwingend als schonend zu beschreibenden Mixtur darin. Auch der picksüße Erdbeerkuchen hatte vielleicht das Verfallsdatum schon überschritten. Oder war es die Putenextrawurst? Dann kam noch dazu, dass die Dame Hühnersuppe mit Hautcreme verwechselt zu haben schien – der klassische Geruch alter Menschen, den ich bis heute nicht ertrage. Ich kämpfte gegen den Brechreiz an. Doch wer hätte eine Notbremsung erahnen können … Das war dann selbst der alten Frau unangenehm und sie ließ mich in Ruhe.

Klatschnass von der notdürftigen Reinigung im Zug-WC, aber weitestgehend frei von Erbrochenem, sprang ich in den überschaubaren Regionalbus, der nichts weiter als ein Achtsitzer war. Während unserer ganzen Fahrt blieb ich der einzige Fahrgast, was gut so war. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, aber so, wie ich stank, war es nur eine Frage der Zeit. Der grantige Fahrer roch recht bald, dass mit mir etwas nicht stimmte, kommentierte es aber nicht. Die Heizungsluft des Fahrzeugs machte das Odeur nicht besser, auch die Schweißausbrüche nicht. Seine Blicke wanderten regelmäßig via Rückspiegel verstohlen in meine Richtung. Ich versuchte, sie zu ignorieren, konnte mir jedoch denken, was in seinem Kopf vorging. Ein letztes Mal schaute er zu mir und warf sich gleich drei Pfefferminzbonbons in den Mund, die er schmatzend lutschte. Ich schwitzte wie ein Schwein und war nun auch unter dem Mantel klatschnass.

Papa und Mama hatte ich von meinem Besuch nichts verraten. Dann hätten sie mich bloß vom Bahnhof abgeholt und alles vorbereitet. In meinem alten Zimmer, mittlerweile ein Hobbyraum mit Bücherregalen, wäre das sauschwere Gästebett aus dem Keller aufgestellt worden, das nach Mottenkugeln roch. Mutter hätte gekocht und geputzt und gesaugt und gewischt und all die Kleinigkeiten erledigt, die mir kaum auffielen, weil ich undankbares Balg sie für selbstverständlich hielt. Sie würde wollen, dass ich mich wie zu Hause fühlte. Doch das war es längst nicht mehr, mein Zuhause.

Es sollte nur ein kurzer Besuch werden; am nächsten Tag würde ich wieder verschwinden. All den Aufwand um die eigene Person wollte ich nicht. Durch ihr Handeln unterstrichen sie unbewusst erst recht mein Gefühl, ein Gast zu sein, für den alles auf Vordermann gebracht wird, damit er sich bloß wohlfühlt. Ich mochte mich gar nicht wie zu Hause fühlen. Nirgends hatte mich diese Empfindung je richtig gepackt, ich war immer ein Getriebener, der fortwollte. Einzig mit Ela hatte ich es halbwegs an einem Ort ausgehalten. Ich war wie ein Fremdkörper, der abgestoßen werden sollte. Jetzt hielt mich nichts mehr in diesem Land, wenn man vom fehlenden Geld absah. Ohne war es schwer, fortzugehen.

Der Bus schlängelte sich die Hauptstraße hoch Richtung Heimat. An der Gärtnerei am Ortsanfang vorbei, die schier ewige Gerade entlang, über den kleinen Hügel und da waren wir: Österdorf. Ein nahezu unbekannter Flecken Erde im Herzen Österreichs. Alles war beim Alten: Trafik Kosić, Gasthaus Pilgerhof, der Schlotterberg hinter dem Friedhofswald, auf dem die schaurige Villa thronte, die Bushaltestelle, bei der mich der Fahrer mit einem Kopfschütteln rauswarf, und die klamme Kälte des Winters, die sich an meine feuchte Kleidung hing. Von hier aus musste ich nur noch einen Fußmarsch von gut fünfzehn Minuten hinter mich bringen. So flott war ich schon lange nicht mehr gegangen.

Nachdem ich am verschneiten Feld vorbei war und die Siedlung erreichte, in der ich meine Kindheit und Jugend verbracht hatte, wurden die Schritte immer langsamer. Als ich mit meinem wenigen Gepäck vor der Haustür stand, verharrte ich. Viele Monate hatte ich meine Eltern nicht mehr gesehen. Selbst zu Weihnachten hatte ich mir irgendeine Ausrede einfallen lassen. Und das, obwohl uns kaum zwei Stunden voneinander trennten.

Nach einem tiefen Atemzug drückte ich die Klingel. Man ließ mich für einige Augenblicke warten. Ich schaute mich um. Im Nachbargarten spielten die Kinder der Familie, die dort erst kürzlich eingezogen war, im Schnee, bauten Schneemänner und Iglus. Dieses Haus hatte schon viele Gesichter beherbergt, das letzte, von dem ich wusste, gehörte einer ehemaligen Schulkollegin. Sie hieß Jasmin. Hinter ihrem Rücken hatten wir ihr aber den schmückenden Namen Buttermilch-Jasmin gegeben. Man kann sich denken, wieso.[5] Ich konnte sie noch immer nicht ausstehen, obwohl ich sie schon Jahre nicht mehr gesehen hatte. Als sie volljährig war, hatte auch ihre Familie dieses Haus verlassen. Sie waren dort eingezogen, nachdem sich die Eltern von Nadine, meiner ersten großen Liebe, hatten scheiden lassen und fortgezogen waren. Manchmal dachte ich noch an sie. Was wäre gewesen, wenn sie nie fortgegangen wäre? Hätte es mit uns funktioniert?

Ich wimmelte diese Gedanken wieder ab. Alles, was mit Liebe zu tun hatte, schmerzte zurzeit zu sehr. Deshalb zwang ich mich dazu, erneut an Buttermilch-Jasmin zu denken. Sie hatte bereits zwei Kinder, das erste so mit dreißig herum bekommen.[6] Das war mir so unglaublich früh vorgekommen, so voreilig und dumm, obwohl das im Vergleich zu damaligen Verhältnissen schon recht spät war. Es war einzig meine nach wie vor vorhandene Infantilität, die mich so denken ließ. Ich war verfluchte sechsunddreißig und fühlte mich noch immer nicht dazu bereit, Vater zu werden, konnte mir das auch nicht vorstellen. Wie sollte ich mich um ein Kind kümmern, wenn ich nicht einmal in der Lage war, mich um mich selbst zu kümmern?

Die Tür ging auf und beendete den trüben Gedankengang. Mutti schimpfte, als ich so unangemeldet hier im Türstock stand, hatte dann jedoch Tränen in den Augen und wollte mich umhalsen. Ich lehnte ab und fragte, ob ich mich erst einmal duschen und frische Kleidung anziehen dürfe.

»Selbstverständlich«, sagte sie verdutzt und rümpfte unwillkürlich die Nase, »ist aber nicht geputzt.«

Die zweite Dusche des Tages war um einiges erfrischender. Von der feuchten Wäsche leicht verfroren, war der warme Duschstrahl sehr willkommen gewesen.

Als ich nur mit Handtuch um den Unterkörper gewickelt in die gut beheizte Küche kam, um zu fragen, wo meine alte Kleidung gelagert wurde, hatte ich eigentlich etwas anderes erwartet. Meinen Vater vielleicht, wie er unbekümmert von seiner Zeitung aufschaute und »alles Gute« nuschelte, oder meine Mutter, die mir notdürftig, weil unvorbereiteterweise kein Kuchen im Haus war, irgendeine andere Süßspeise, von einer Kerze durchlöchert, auf den Tisch gestellt hatte. Vielleicht auch meine Schwester und ihre Sippe. Nein, alles falsch. Es war jemand bei meinem Vater, den ich bei Gott nicht erwartet hätte: Henry.

An Henry hatte ich seit meinem Auszug – also vor gut fünfzehn Jahren oder mehr – nicht mehr gedacht. Eigentlich hätte ich angenommen, dass er längst tot sein müsste. Nicht falsch verstehen! Henry war zwar einige Jahre jünger als ich, drei oder vier, wenn ich mich nicht täusche, aber es hieß immer, er würde sein zwanzigstes Lebensjahr wohl nie erreichen. Mit ganz viel Glück würde er vielleicht fünfundzwanzig werden und das nur mit Ach und Krach. Nun war der Kerl über dreißig. Früher hatte man uns immer eingetrichtert, dass wir nett zu ihm sein müssten, weil er eben so war, wie er war, und dass das jedem von uns auch hätte passieren können. Henry war nämlich körperlich ziemlich eingeschränkt und mittlerweile, wie ich sah, sogar auf einen Rollator angewiesen, auf dem er soeben saß. Diese Einschränkung war auf einen Unfall zurückzuführen, den er in früher Kindheit hatte. Mit vier oder fünf Jahren war er die etlichen Stufen vor dem Kindergarten hinuntergestürzt. Diese Treppe aus Waschbetonplatten war schnurgerade verlaufen, weshalb das Kind beinahe gestorben wäre. Ein einziger Winkel darin hätte vielleicht ausgereicht, aus ihm keinen verkrüppelten Jungen zu machen. Danach war sie abgeändert worden, weil Henrys Mutter deshalb verständlicherweise ziemlich durchgedreht war. Mit viel aufgeschütteter Erde und reduzierter Stufenzahl war die Treppe nun weniger gefährlich, dafür der Aufstieg umso länger. Doch auch geistig hatte er von Geburt an etwas. Ich konnte mir nie merken, was es genau war. Gut möglich, dass er ein wenig autistisch war. Mit anderen Menschen konnte er normalerweise nicht so gut. Was nicht nur an seiner leichten Einschränkung, sondern auch daran lag, dass er in jungen Jahren häufig von Halbstarken gequält worden war. Einmal wurde er sogar im Keller der alten Villa in der Finsternis eingesperrt. Erst durch eine Suchaktion hatte man ihn gefunden. Seither hatte er Angst vor der Dunkelheit.

Prinzipiell war er ein helles Köpfchen, das stellte er beispielsweise dadurch unter Beweis, dass er soeben gegen meinen Vater Schach spielte. Und mein Vater spielte nicht einfach so mit jedem Dahergelaufenen Schach. Dieses Spiel war für ihn etwas Heiliges.[7] Das bedeutete, dass mir Henry zumindest in einer Sache kognitiv weit überlegen war. Gut, angeblich konnte er auch Quadratwurzeln ausspucken und Pi bis zur was weiß ich wievielten Stelle auswendig vorbeten, aber das hielt ich nach wie vor für ein Gerücht.

Henry hieß eigentlich Heinrich, tat sich aber zeit seines Lebens mit einigen Lauten schwer – darunter Zwielaute und das CH am Ende seines Namens, was dazu führte, dass er sich schon seit jeher als Henry bezeichnete. In jungen Jahren war er immer böse geworden, wenn man ihn ebenfalls so nannte.

Wegen seines befremdlichen Verhaltens, seiner seltsamen Art zu sprechen und weil er zwar dumm wie Brot wirkte, aber gleichzeitig beunruhigend schlau war, war er von den anderen Kindern immer verspottet worden. Ich hatte nichts gegen ihn, allerdings auch nichts für ihn. Ab und an hatten wir miteinander geplaudert, wenn wir uns über den Weg gelaufen waren, ganz warm war ich aber nie mit ihm geworden. Irgendwie tat er mir ja leid, weil er kaum Freunde hatte. Zumindest hier, in meiner Heimat, konnte ich mir das nur schwer vorstellen. Wie mein Vater in diese Gleichung allerdings passte, war mir noch nicht klar.

Jedenfalls saßen die zwei vor einem Schachbrett – Vati schwarz, Henry weiß. Beide hatten eine Bierflasche griffbereit, obwohl Henry, das war allgemein bekannt, aufgrund seiner Medikamente nicht trinken durfte. Aber wer schaut denn schon im schönen Österreich so genau hin? Jeder weiß, wie ungesund das Rauchen, Saufen und Einnehmen von Tabletten ist, und trotzdem tun es fast alle. Henry sollte sich ruhig auch hin und wieder etwas gönnen. Er hatte es ohnehin recht weit über seine Lebenserwartung geschafft, das konnte man schon feiern.

Mein Vater lockerte seinen angespannten Blick und sah auf. Er lehnte sich vom Brett zurück und schenkte mir ein freudiges Lächeln. Ich glaubte kaum, dass es sich dabei um ein aufrichtiges handelte – wir hatten nicht das beste Verhältnis –, sondern befürchtete eher, dass es dem Ausweichen einer heiklen Situation geschuldet war. Wollte er das Spiel lieber ganz beiläufig abbrechen, als es zu verlieren? Wenn dem so war – Hut ab, Henry!

»Ferdinand, alles Gute!« Mein Vater stand auf und breitete die Arme aus. Ganz schön befremdlich, zumal ich nur ein Handtuch umhatte. War Vati auf seine alten Tage weich geworden? »Schön dass du doch noch gekommen bist.«

»Danke, Papa. Seit wann ist denn der da?« Ich zeigte auf den hellgrauen Vollbart meines in letzter Zeit anscheinend stark gealterten Vaters. Captain Iglo stand mir gegenüber. Er schmunzelte und zuckte mit den Schultern. Seit wann mochte mich mein Vater? Oder tat er nur so, weil Besuch da war?

»A-alles Gute, F-ferl«, stotterte Henry und hob mit zittriger Hand die Flasche, um mir zuzuprosten.

Ich war verdutzt. Henry wirkte anders, ganz locker und entspannt und … beinahe schon normal, wenn man von der Spucke am Kinn und dem stets leicht erschrockenen Blick eines Vögelchens absah. Als ich nicht reagierte, trank er und machte eine einladende Handbewegung. »Setz di’ do’ zu u-uns mit e’nem Bier’en.«[8]

Er schien selbstbewusst und zufrieden mit sich, seinem Leben und den Karten, die ihm ausgeteilt worden waren. Ich war – auch wenn ich mich dafür schämte – pikiert. Wie konnte es einem so leidenden Menschen so gut gehen? Es war einfach in der derzeitigen Situation, in der ich mich befand, kein Anblick, der mir guttat. Und er machte es ja nicht bewusst; prinzipiell war es etwas Erfreuliches, ihn so glücklich zu sehen. Wunderschön sogar – nur nicht für mich. Wieso konnte ich mich nicht auch so fühlen?

»Sind im Kühlschrank«, sagte Mutter, die soeben hinter mir den Raum betrat.

Mein Vater schmunzelte und richtete seine Augen verstohlen auf das Spielfeld. Vielleicht konnte man da ja noch etwas deichseln, schien er zu denken. Er klopfte mir auf die Schulter. »So wie der aussieht, hat er gestern schon mehr als genug gehabt.«

Zeit meines Lebens kannte ich ihn, doch etwas hatte sich an ihm geändert. Er war nie sonderlich streng gewesen, nie sonderlich weich, immer eher distanziert, hatte mich eigentlich wenig beachtet. Dieser Mann hier war aber wie ein völlig anderer. So viel hatte mein Vater lange nicht gelächelt wie heute. Lag es an Henry? Hatte er einen neuen Sohn, der ihm mehr Stolz und Freude bereitete als der, den er selbst in die Welt gesetzt hatte? War ich ersetzt worden?

Mir meine Gedanken nicht anmerken lassend, sagte ich: »Nachdem, was ich heute erfahren habe, bräuchte ich schon eines. Aber vorher wollte ich erst einmal fragen, wo denn mein altes Gewand ist.«

Henry sah bedrückt drein. »M-me’n Be’le’d.«

»Danke, Henry.«

»Das haben wir gespendet«, sagte meine Mutter. »Das lag über ein Jahrzehnt im Kasten, ohne dass es dich interessiert hätte.«

Ich runzelte die Stirn. »Euer Ernst?« Unter normalen Umständen wäre mir das egal gewesen, doch heute wollte ich alles andere als noch einmal in die feuchte Wäsche meines Zugunfalls.

»Ich kann dir etwas leihen«, sagte Vater. Er führte mich in das Schlafzimmer, in dem die Ordnung wie eh und je herrschte und der Geruch frischer Bettwäsche in der Luft lag. Er öffnete den Schrank. Die Auswahl war weder sonderlich prickelnd noch meinem Geschmack entsprechend, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen und Ferl zieht die Klamotten seines Vaters an. In kobaltblauem Hemd und khakifarbener Zirkuszelthose kam ich zurück zu den anderen beiden. Papa war nicht wirklich füllig, diese Hose hätte man aber als Segel verwenden können. Wenigstens roch die Kleidung gut, das war das Wichtigste.

»Du siehst aus wie ein völlig anderer Mensch«, sagte Mutter, als stünde mir dieses Outfit. »Jetzt bräuchtest du nur noch einen gescheiten Haarschnitt.« Sie zupfte an den langen Fransen, die bald das Kinn erreicht hatten. Ja, ich sah schrecklich aus. Aber ich mochte mein Haar, also ignorierte ich sie gekonnt.

Ich öffnete den Kühlschrank und griff nach einer Flasche. Der Öffner entlockte ein Zischen, der Kronkorken landete im Müll. Wir stießen an. Kaltes Gold, Kehlen liebkosend. Augenblicklich fühlte ich mich besser und Kurts Tod schien in weite Ferne gerückt, als wäre er bloß eine Fata Morgana und nicht Realität. Dadurch wurde mir mein Alkoholproblem erneut bewusst. Zum Glück trübt Ethanol das Bewusstsein. Ich brauchte dieses Bier gerade dringend, um die Nerven zu beruhigen. Weitere Komplexe waren fehl am Platz.

Die Nervenenden waren wieder betäubt. Es war Zeit, sich mit dem Thema der Stunde auseinanderzusetzen. Als ich mich an den Tisch setzte, wollte ich Henry schon fragen, ob er uns allein lassen könnte. Seine Antennen waren sensibler als erwartet. »I’ geh dann b-besser.«

Schwerfällig richtete er sich auf, stets die Hände an seiner Gehhilfe. Er verabschiedete sich. Vater erkundigte sich, ob er bald zum Spielen wiederkomme. »G-geht klar«, sagte Henry und formte mit Zeigefinger und Daumen ein zittriges Okay-Zeichen.

Familiengespräche

Henry war weg. Mutter fragte, ob ich etwas zu essen wolle. Ich verneinte und bat sie darum, sich zu setzen und mir alle Details über Kurt zu erzählen.

Mein Vater blickte betreten zu Boden und begann damit, die Figuren in die Schachkassette zu räumen. Das leise Aufeinanderprallen der hölzernen Schnitzereien ärgerte mich, ich ließ es jedoch unkommentiert. Vati war solch emotionalen Themen schon immer ausgewichen und das, wie auch hier wieder ersichtlich wurde, zumeist auf unbeholfene Weise. Seine Versuche, sich aus der Affäre zu ziehen, blieben nie unbemerkt. Ich verstand ja, dass dieses Thema für ihn doppelt unbehaglich war – die beiden waren alles andere als miteinander klargekommen –, aber dennoch war Kurt einer meiner liebsten Verwandten gewesen.

»Ich richte uns noch etwas Süßes her. Kuchen habe ich keinen, hast dich ja nicht angemeldet, aber irgendwie müssen wir doch deinen Geburtstag feiern.« Auch Mutter wich aus.

»Mama, setz dich! Ich brauche nichts und Lust zu feiern habe ich verständlicherweise auch keine.«

Sie seufzte. Im Hintergrund das Klicken der trotz aller Vorsicht zusammenstoßenden Figuren. »Gut«, murmelte sie, zog den Stuhl vom Tisch und setzte sich ganz langsam und in sich gekehrt. »Was genau willst du wissen?«

Ich hielt mir den Kopf, rieb mir die Stirn und bat darum, mir alles von Anfang an zu erzählen.

Sie haderte. »Man fand ihn tot auf seinem Bett liegend, vor drei Tagen. Hat sich erschossen.«

»Mehr weißt du nicht?«

»Ich … keiner weiß etwas Genaues …«, murmelte sie. »Eine nicht registrierte Waffe, die er sich wohl irgendwo illegal besorgt hat. Aber das sei angeblich nichts Besonderes. Warum er sich … dafür entschieden hat, weiß man nicht. Er hinterließ keinen Abschiedsbrief.« Mutter hielt kurz inne, wägte die folgenden Worte ab. »Aber Kurts Leben war ja noch nie sonderlich schön. Er war immer so ein trauriges Kind und später auch ein so trauriger Mann.«

Es schüttelte mich am ganzen Leib. Sie wollte mir also sagen, dass es im Grunde niemanden wunderte, dass Kurt sich getötet hatte. Es regte kein Schwein auf – außer mich. Natürlich waren alle gewissermaßen traurig, aber in diesem Moment fühlte ich mich so mutterseelenallein. Auch ich verstand seine Tat, nur dass ich mich dessen schämte, denn wie oft hatte ich in den letzten Monaten ähnliche Gedanken gefasst? Dass mich meine Freundin verlassen, ich eine Familie zerstört und dummerweise meinen Job verloren hatte, war ja nur die Spitze des Eisberges gewesen. Auch all die seelischen Wunden, die mir in Goldegg[9] zugefügt worden waren, hatten nach und nach zu eitern begonnen …

Aber das war nur der Anfang meiner Abwärtsspirale gewesen. Was hatte ich eigentlich, wofür es sich zu leben lohnte? Ich hatte keine großartigen Hobbys, war faul, arbeitete nicht gerne und war im Grunde zu so gut wie allem unfähig. Als mir das bewusst wurde, übermannte mich eine so maßlose Dunkelheit, der die finsterste Nacht niemals das Wasser hätte reichen können. Was machte mich aus, was war mein Sinn? Kurt hatte wenigstens die Kunst gehabt und sich trotzdem für das Jenseits entschieden, während ich nichts hatte. Video-Spiele und Bier – großartig! Hatte ich ihn vielleicht sogar für den Mut zu seiner Entscheidung beneidet? Oder musste mir die Tragweite seines Handelns erst bewusst werden, so wie all die Erlebnisse mich meiner elenden Existenz hatten bewusst werden lassen? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ich mir zwingend Hilfe suchen musste. Kurt hatte mich wachgerüttelt.

Ob irgendetwas vorgefallen sei in letzter Zeit, fragte ich, was meine Mutter verneinte. »Zumindest nichts, wovon ich wüsste«, gestand sie. »Jedenfalls lag er da auf seinem Bett … kein Abschiedsbrief, nichts. Eine Nachbarin hat sich irgendwann über den Lärm aufregen wollen. Die Tür war nicht abgeschlossen und dann entdeckte sie ihn.«

»Was für ein Lärm?«

Jetzt mischte sich mein Vater ein, weil es meiner Mutter sichtlich unangenehm war, über all das zu sprechen. »Er hörte sehr laut Musik. Wahrscheinlich, damit niemand den Schuss mitbekommt. Als die Polizei eintraf, war er angeblich schon seit Stunden tot.«

Mutter schnäuzte sich, wischte eine vereinsamte Träne weg. Eine Alarmglocke in mir hatte jedoch zu klingeln begonnen. »Wieso hat sie sich erst nach Stunden wegen des Lärms beschwert?«

Mutter legte ihre Hand auf meine. »Sei nicht paranoid, Ferdinand. Sie kam erst später nach Hause und war arbeiten, als es geschah. Es war kein Mord, keine Sorge.«

Ich sagte nichts weiter. Alles, was ich in diese Richtung hätte andeuten können, wäre mir nur als auf meine Erlebnisse in Goldegg beruhende Paranoia vorgeworfen worden. Ich fand es dennoch befremdlich. Vielleicht hatte Kurt sich ja gar nicht umgebracht. Nur, weil er es als Jugendlicher prophezeit hatte und ihm die Tat jeder zutraute, hieß das noch lange nicht, dass er es wirklich getan hatte.

»Lass mich raten: Du hast es bisher nur verheimlicht, weil du mir meinen Geburtstag nicht versauen wolltest?« Da ich mit meinem Verdacht alleine dastand, drängte ich das Thema eben in eine andere Richtung. Ich war ein miserabler Schauspieler, aber meine Eltern noch lausigere Menschenkenner.

Ertappt prustete sie. »Und weil es dir ohnehin schon so schlecht geht.« Sie tätschelte meinen Handrücken erneut und sah bemitleidend in meine Augen … Wie ich das hasste. »Ich weiß, du hörst das nicht gerne, aber ich wollte noch ein, zwei Tage darauf warten, hätte er nicht dazwischen gefunkt.« Sie funkelte meinen Vater an.

»Was hätte es denn gebracht, den Jungen so lange im Unwissen zu lassen?! Er hatte ein Recht darauf, es zu erfahren, egal, was der Kalender sagt.«

»Danke, Vati«, sagte ich, die Bezeichnung als Junge ignorierend. Ich ging auf die vierzig zu und war trotzdem noch ein Kind in seinen Augen. Nicht nur Kurt und er hatten ein ungünstiges Verhältnis zueinander, doch dazu später mehr. Er hatte ja nicht ganz unrecht.

Ich stand auf. »Wisst ihr was? Ich gehe jetzt Torte kaufen. Ist das Kaffeehaus nach wie vor gut?«

»Ja, aber an deinem Geburtstag wirst du dich doch nicht um so etwas scheren wollen?! Das kommt gar nicht infrage!« Mutter sprang auf und versuchte, mich zurückhalten.

»Geht schon klar. Ich brauche die frische Luft und den Spaziergang. Meine Gedanken sind gerade etwas chaotisch.«

»Aber so eine Torte zu tragen, wird ja schwer den ganzen Weg über. Komm, ich fahr dich wenigstens!«

»Danke, ich schaff das schon …« Wobei ich mir da gar nicht so sicher war. Seit ich nicht mehr saß, fuhr mir der Vorabend wieder in die Knie und meine Kondition war sowieso nur so lala. Aber ich hatte ohnehin etwas ganz anderes vor.

Krümel am Linoleum

Der Spaziergang tat gut. Die kalte Winterluft in meinen Lungen half, den Kater, den mir der Vorabend großzügigerweise mit auf den Weg gegeben hatte, zu verdrängen. Ja, es ging mir sogar schon wieder einigermaßen besser. Mit den Kopfhörern im Ohr versank ich in Gedanken rund um Kurt. Als eine Art Huldigung hörte ich Nummern von Nirvana, seiner Lieblingsband, und summte mit. Ich fühlte mich ihm plötzlich wieder verbunden. Er hatte mir so viele Songs gezeigt, mich nicht nur musikalisch geprägt wie sonst keiner.

Es fühlte sich ungewohnt an, in der Kleidung meines Vaters unterwegs zu sein. Sie war weiter als die eigene, obwohl er keine zehn Kilogramm mehr auf die Waage brachte als ich. Kurt und er waren sich früher öfter fast an die Gurgel gegangen. Sie hatten einander kaum leiden können. Aber auch das Verhältnis zwischen Papa und mir war nie frei von Spannungen gewesen. Allein schon, dass ich nicht das Gymnasium, sondern die Hauptschule besucht hatte, hatte ihn gestört. Wenigstens mein Ausflug in das Reich der Studenten hatte ihn für eine Zeitlang erfreut.

Neben Wald und Feld ging ich vor mich hin, eine dünne Schneeschicht überall, meine Umwelt weitestgehend ignorierend. Erinnerungen an Kurt überkamen mich, mir stiegen die Tränen in die Augen. Häufig hatten wir hier gespielt. Er war wohl das einzige Kind, das mich nicht damit aufzog, dass ich Angst vor Wäldern hatte. Er verteidigte mich und pfefferte den Halbstarken Schneebälle ins Gesicht, wenn sie sich an mir zu vergreifen versuchten. Er war immer der Starke von uns beiden und ich der Schwache. Das war nicht nur dem Alter geschuldet. Einst war er ein Pfundskerl, nun war er tot.

Ich wusste gar nicht recht, wie ich mit meiner Trauer umgehen sollte. Auf der einen Seite wollte ich schluchzen und heulen – zu mehr als ein paar vereinzelten Tränen reichte es aber nicht –, auf der anderen war ich froh darüber, dass mich das alles nicht in ein noch tieferes Loch zog. Als hätte er mir eine Strickleiter hinuntergeworfen, mit der ich mir nun selbst helfen konnte. Trotzdem wäre es mir lieber, wir hätten einander geholfen und nicht er wieder nur mir …

Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen sollte. Ich wusste … nichts. Meine Emotionen bestanden aus einem zerrissenen Nebelschleier. Offensichtlich anwesend, aber nicht zu fassen. Es war ein Nichtwahrhabenwollen, was geschehen war. Ich konnte mir noch immer nicht vorstellen, dass Kurt tatsächlich so weit gegangen war.

Tief durchatmend, eine weiße Atemluftschwade zaubernd, fand ich mich im Hier und Jetzt wieder. Ich hatte fast einen Kilometer in Gedanken verloren zurückgelegt und war noch immer nicht am Ziel angekommen.

Es war Samstag. Dass diese Frau zu Hause war, war nicht abwegig. Glücklicherweise wusste ich noch, wo Kurts Wohnung gelegen hatte. Sie war zwar klein, meiner Erinnerung nach maximal fünfunddreißig Quadratmeter, und ziemlich schäbig, dafür günstig. Er hatte immer gemeint, sie müssten ihn schon umbringen, damit er sie verließe … War es vielleicht der Vermieter? Ach, Blödsinn … Für so eine Besenkammer würde niemand so weit gehen. Jedenfalls war ich mir sicher, dass sein einstiges Domizil noch immer im Wohnblock neben den Gemeindewohnungen lag und er in der Zwischenzeit nicht übersiedelt war.

Vor dem fünfstöckigen fleischfarbenen Gebäude angekommen, das nicht nur aufgrund der grässlichen Farbe einen neuen Anstrich benötigte, läutete ich einfach mal bei allen Wohnungen mit einem Fingerwisch an. Irgendjemand machte immer auf, ohne auf die vor der Haustür befindliche Person zu achten. Doch zu meiner Verwunderung blieb das Summen aus und jemand meldete sich aus der Gegensprechanlage. Nach einem Knacken knarzte die Stimme einer alten Frau: »Ja?«

»Grüß Sie«, sagte ich freundlich, aber nicht so unglaublich freundlich, dass es gestellt wirkte. »Ich habe meinen Schlüssel gerade nicht bei der Hand, würden Sie mich bitte reinlassen?« Eine Lüge, die immer zog. Glaubte ich.

»Wer sind Sie denn überhaupt?«, röchelte sie.

Kurz war ich verlockt, mich als Kurt auszugeben, doch der Frau war bestimmt nicht entgangen, dass sich eben dieser diese Woche umgebracht hatte. Dem älteren Semester entgeht selten, was sich in ihrer unmittelbaren Nähe abspielt. Wenn sich bei mir ein Nachbar mit einem Knall verabschieden würde, bekäme ich es wahrscheinlich nicht einmal mit. Außerdem: Wie makaber wäre das denn bitteschön? So abgebrüht war ich dann doch wieder nicht. Also entschied ich mich für die Wahrheit. »Der Cousin des Herrn Schusters, der sich … Sie wissen schon. Ich muss kurz in seine Wohnung.«

Keine weiteren Fragen. Dem Klicken und der darauffolgenden Stille nach, hatte sie den Hörer aufgelegt. Das Summen ertönte. Erfreut trat ich ein. Der Bewegungsmelder aktivierte kraftlose Glühbirnen. Hier war es so finster wie in einer bewölkten Vollmondnacht. Eine schaurige Atmosphäre. Kinder spielten hier als Mutprobe sicher häufig Verstecken.

Eine Wohnungstür öffnete sich, aus der die Frau, mit der ich offensichtlich gerade gesprochen hatte, hervortrat und mich ansah. Bucklig, klein, dünne schneeweiße Löckchen. Hinter den dicken Brillengläsern, durch die ihre Augen so groß wie die einer japanischen Zeichentrickfigur aussahen, kniff sie die Lider zusammen. Die Dioptrien ihrer Augengläser waren längst zu wenig geworden. Mit der einen Hand hielt sie sich am Türgriff fest, mit der anderen am altvaterischen blauen Kleid, besprenkelt mit weißen Blümchen, als wäre sie verängstigt. Ihre Beine zitterten ein wenig und ich bekam ein schlechtes Gewissen, sie aufgescheucht zu haben. Ich kam näher.

»Mein aufrichtiges Beileid«, krächzte sie. »Der Herr Schuster war ein so lieber Kerl.«

Als ich im Gang auf ihre Höhe kam, reichte sie mir ihre frisch eingeschmierte Hand und drückte ungefragt meine. Ich bedankte mich und wollte gleich weiter. Sie ließ mich jedoch nicht los. Mir schwante, dass sie irgendetwas vorhatte, aber vielleicht irrte ich mich da auch wieder einmal. Möglicherweise war das einfach ihre Art, Trauer zu bekunden. Alte Menschen wissen, was Verlust heißt.

Mitfühlend sah sie mich an, fixierte mich ganz genau. Je länger ich bei ihr stand, desto unangenehmer wurde es mir. Der Duft von Aschenbecher und Handcreme waberte mir entgegen, gemischt mit dem Odeur des selten gelüfteten Refugiums einer Seniorin – was mich wieder an abgestandene Suppe erinnerte. Mir kam das Mutterl vom Zug in den Sinn und ich schämte mich. Zwar wurde mir erneut flau im Magen, doch ich hatte mich im Griff. Beim Geruch der kalten Asche meldete sich jedoch die Sucht wieder, also bat ich die Frau um eine Zigarette. Irgendwie konnte man diese Situation ja auch ausnutzen.

»Im ganzen Haus herrscht Rauchverbot«, erklärte sie. »Wurde bei der letzten Mieterversammlung beschlossen.«

Den Kopf schief gelegt, schenkte ich ihr einen komplizenhaften Blick und lachte plötzlich. Sie lachte mit, hielt sich an meiner Schulter fest und drehte mir den Rücken zu. »Na kommen S’ schon rein, junger Mann. Kommen S’ nur rein. Bei mir wird g’raucht, bis ich mir keine mehr anzünden kann. Die können mich nicht aufhalten. Wohne schon länger hier, als die meisten alt sind.«

Obwohl ich mir nur einen Tabakstängel hatte schnorren wollen, kam ich der Einladung nach. Vielleicht war es gar nicht so blöd, mit ihr über Kurt zu reden. Wie bereits gesagt: Alte Leute haben viel Zeit und sind die besten Beobachter. Und wenn jemand Menschenkenntnis besitzt, dann sie.

Ich legte Mantel und Schal ab; die Stiefel solle ich ruhig anlassen, meinte sie. Kurz abstreifen genüge. Nachdem wir durch den knappen, mit beigem Linoleum ausgelegten Gang gegangen waren, in dem im Gegensatz zum Treppenhaus eine taghelle Lampe leuchtete, standen wir in ihrem Wohnzimmer. Mit leichtem Widerwillen bemerkte ich bei jedem Schritt, dass hier selten gesaugt wurde. Es knusperte unter meinen Füßen, als hauste hier das Krümelmonster höchstpersönlich. Dabei war der Rest eigentlich ganz ordentlich. Zum Glück hatte sie mir gestattet, das Schuhwerk anzulassen, trotz der ihnen anhaftenden Schneefeuchte.

Sie deutete mir, mich auf das heidelbeerblaue Sofa zu setzen, auf dem wunderliche Vögel und Pflanzen abgebildet waren. Als Kind wäre ich stundenlang damit beschäftigt gewesen, den Bezug zu betrachten und in dessen Welt mir Abenteuer zu imaginieren. Jetzt nur wenige Sekunden.

»Wollen S’ auch einen Kaffee?«