Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Oktaven. Das kleine feine Imprint für Kunst im Leben und Lebenskunst

- Sprache: Deutsch

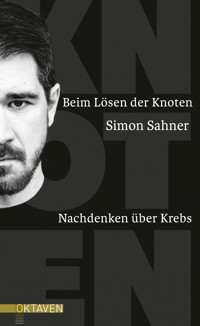

Narrative einer Krankheit Im Sommer 2008 wurde bei Simon Sahner fälschlicherweise die Diagnose Knochenkrebs gestellt, dabei handelte es sich eigentlich nur um eine harmlose Erkrankung am Knie. Unerwartet entwickelte sich jedoch innerhalb von neun Jahren tatsächlich ein bösartiger Tumor an dieser Stelle, der mit Chemotherapien und einer Operation behandelt werden musste. Der Autor erlebte die Krankheit als etwas, das von Geschichten umgeben ist, von Mythen und Bildern, die sein Erleben dieser Zeit stark beeinflusst haben. In "Beim Lösen der Knoten" geht Simon Sahner dem eigenen Erleben auf den Grund - der Unsicherheit vor der Diagnose, dem Schock, den die Krankheit auslöst, den Monaten der Therapie und dem Leben danach. Seine individuellen Erfahrungen verknüpft er dabei mit anderen autobiografischen und fiktionalen sowie dokumentarischen Erzählungen über Krebs.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Simon Sahner

Beim Lösen der Knoten

Nachdenken über Krebs

OKTAVEN

1. Einleitung – Eine Krankheit in Erzählungen

2. Fehldiagnose – Riss im Selbstverständnis

3. Der lange Weg zur Diagnose

4. Das Übergehen in die Krankheit

5. Alltag des Leidens

6. Auf dem Weg hinaus

Liste aller im Text erwähnten Medien

Anmerkungen

Für Martha

1. Einleitung –Eine Krankheit in Erzählungen

Im Juli 2008 sagte man mir eines Morgens, ich hätte Krebs. Ich war fast 19 Jahre alt und ging noch zur Schule. Als ich die Arztpraxis verließ, in der ich mich gerade einer Untersuchung im MRT unterzogen hatte, trat ich mit Wucht gegen einen Laternenpfahl. Unzählige sich teils widersprechende Emotionen entstanden in diesem Moment zur selben Zeit, körperlich waren sie in allen Extremitäten spürbar und ich versuchte instinktiv, allen zugleich gerecht zu werden. Jede Emotion für sich genommen erforderte eine eigene Reaktion, noch bevor der Verstand sie ordnen konnte, und zur gleichen Zeit wollte der Körper physisch reagieren, wollte die Anspannung lösen, die durch alle Glieder jagte. Der Tritt gegen einen Gegenstand war somit der verzweifelte Versuch des Körpers Schock, plötzliche Verunsicherung, Angst und Verwirrung nach außen zu tragen, sich Platz zu verschaffen, und die mit einem Mal vorhandene panische Energie aus dem Körper zu schleudern. Die Anspannung, die aus dem Innersten des Körpers nach außen drängte, löste sich im Moment des Trittes. Der Raum der Psyche wurde explosionsartig vergrößert, indem Energie nach außen entlassen wurde. Erst jetzt konnte der Verstand mit der Überforderung umgehen, der Körper wurde wieder kontrollierbarer. Er hatte Raum zu agieren. Ähnlich beschreibt Olivia Laing den Drang, Gegenstände zu zerstören in The Lonely City.1 Es kommt zu einem wechselseitigen Zusammenspiel von Psyche und Körper. Erst der Körper, der reagiert, verschafft der Psyche den Raum, um die Emotionen zu ordnen, wodurch im gleichen Moment der Körper seine Anspannung lösen kann.

Es war, als hätten mein Körper und meine Psyche in diesem Moment gemeinsam die Systeme getestet für das, was noch kommen würde.

Mit erschreckender Genauigkeit erinnere ich mich an diesen Moment, habe ihn wie einen leicht verzerrten Film vor Augen. Zumindest meine ich, dass bestimmte Bilder, die ich im Kopf habe, zu diesem Moment gehören. Da gibt es folgende Szene: Ich sehe meinen Fuß, der gegen einen Laternenpfahl tritt, der Pfahl ist grau-schwarz und beklebt mit teilweise abgerissenen Aufklebern, auch eine dünne Schnur ist darum gebunden. Die Sonne scheint schräg von oben, würde ich den Kopf heben, würde ich sie rechts von mir knapp über einem Haus sehen. Ich sehe aber nur den Asphalt und ein Stück der Bordsteinkante, die um eine Kurve geht, in der Kurve steht die Laterne und direkt daneben, halb auf der Straße, halb auf dem Bordstein, das Auto meiner Mutter. So genau ich diese Szene vor Augen habe, so genau weiß ich doch, dass sie bis auf das zentrale Element des Tritts gegen den Pfahl nicht mit dem tatsächlichen Moment übereinstimmt, für den ich sie gespeichert habe. Ich habe eine Erinnerung in meinem Kopf inszeniert. Manchmal stelle ich sogar den Tritt infrage. Erinnerungen sind fragil und beginnt man einmal zu zweifeln, fängt die Sicherheit der eigenen Geschichte an zu bröckeln, das Bild bekommt Risse. Seit diesem Vormittag im Sommer vor fünfzehn Jahren stand ich mehrmals vor dem Haus, in dem die Praxis des Radiologen war, oder ich lief oder fuhr daran vorbei und stellte bei jedem Mal wieder fest, dass meine Erinnerung nicht mit der damals erlebten Realität übereinstimmen konnte.

Aber ich habe in meinem Kopf diese Szene gespeichert, die ich immer wieder ablaufen lassen kann. Und wie in einem Film, einem Reel auf Instagram oder einem kurzen Video auf TikTok ist sie geschnitten, mit einem Filter belegt worden und nachträglich bearbeitet – sie steht für ein Cluster an Emotionen und ist eine Aneinanderreihung von Bildern, die dazu passen. Krankheit an sich und Krebs im Besonderen sind nicht nur, wie Susan Sontag in ihrem Essay Krankheit als Metapher festgestellt hat, unter anderem Metaphern, es sind vor allem Bilder und Erzählungen. In der fiktionalen Literatur, in Filmen, Serien, Memoiren und Beschreibungen der Krankheit wird das Kranksein mit Bildern belegt und in erzählende Abläufe eingebettet. Es wird mit Elementen einer Handlung umschrieben, die Patient:innen kämpfen gegen die Krankheit, die sich ausbreitet und die bösartig ist, als wäre sie ein Lebewesen mit einem Willen, einem Ziel. Tonspuren in Filmen werden verzerrt, Geräusche sind nur dumpf hörbar, um Apathie und Schock auszudrücken, eine verwackelte Kamera soll das verzweifelte Suchen nach Halt vermitteln. Die Bilder und Begriffsfelder dieser Geschichten haben sich fest in das kollektive Gedächtnis gebrannt: das leere Gesicht mit eingefallenen Augen und gänzlich ohne Haare ist das universelle Bild für den Mensch im Kampf gegen die Krankheit, der Körper, der in die Röhre des Kernspintomografen einfährt, das exemplarische Bild für den Moment der Diagnose, der Kranke, noch im Unklaren über sein Schicksal, im Sprechzimmer einer Ärztin.

In der Serie Breaking Bad über einen Chemielehrer, der an Lungenkrebs erkrankt und deswegen aus finanzieller Not heraus zum Drogenboss wird, sieht man in der ersten Folge den Kopf des Protagonisten Walter White, der langsam aus der Röhre des MRT herausfährt. Nach dem nächsten Schnitt sitzt White in einem Zimmer vor einem großen Gemälde, die Kamera fährt über einen glänzenden Schreibtisch langsam auf seine Kopfhöhe, er starrt jemanden an, der ihm gegenübersitzt. Ein eindringlicher Pfeifton und dumpf verzerrtes Sprechen sind zu hören, dann sieht man den Mund seines Gegenübers in Nahaufnahme, man hört und sieht, dass er spricht, kann ihn aber nicht verstehen. Es ist offensichtlich ein Arzt. Als die Kamera nach schräg links unten fährt, erkennt man, dass es sich um die Perspektive von White handelt. Sein Blick bleibt an einem deutlich sichtbaren gelben Fleck auf dem weißen Kittel des Arztes hängen. Man könnte jemandem, der mit der Handlung der Serie nicht vertraut ist, diese Szene zeigen und wahrscheinlich könnte die Person erraten, wovon sie ungefähr handelt – so kulturell vertraut sind diese ästhetische Strategie und die Ikonografie der Diagnose, dass sie wie Codes funktionieren. Dadurch haben wir nicht nur eine mentale Galerie der Krankheit, die uns hilft, sie in Filmen und Serien zu erkennen, sondern diese ästhetischen Mittel, mit denen Krebs erzählt wird, nehmen auch Einfluss auf unsere Wahrnehmung und Erinnerung unseres eigenen Erlebens. Sie konstruieren unsere Ängste, unsere Vorahnungen und Sorgen im Umgang mit Krankheit und vor allem mit Krebs. Auch wegen solcher Szenen wie der aus Breaking Bad konnte meine Erinnerung an diesen Morgen vor über einem Jahrzehnt selbst eine solche Filmszene werden. Sie ist genauso wie mein gesamtes Erleben der Krankheit, der Chemotherapie und der Untersuchungen von all diesen Erzählungen, Bildern und Szenen beeinflusst. Eine ganze Kultur umgibt diese Krankheit, die kaum zu entwirren ist – versuchen kann man es vielleicht trotzdem.

Ich habe diese Krankheit erlebt, habe mehrere Stufen der Diagnose durchlaufen, acht Monate lang Chemotherapie bekommen, in einer mehrstündigen Operation wurde mir ein Knochentumor aus dem Oberschenkel entfernt und das Kniegelenk vollständig durch eine Prothese ersetzt. Ich habe alle meine Haare verloren, ich habe mich vor mir selbst geekelt, ich habe von Weinkrämpfen geschüttelt abends auf meinem Bett gesessen, weil ich nicht ins Krankenhaus wollte, und bin dann doch in die Notaufnahme gefahren. Ich hatte Krebs. Ich bin gesund, aber noch nicht geheilt. Wenn der Krebs nicht wiederkommt, gelte ich in einigen Jahren als geheilt. Im Moment bin ich gesund. Es geht mir gut.

Krebs. Es scheint allein der Name der Krankheit zu sein, der auf eine Weise Ängste auslöst, wie es kaum eine andere Bezeichnung für ein körperliches Leiden vermag. Schon in den 1970er Jahren zitiert Susan Sontag den Psychiater Karl A. Menninger mit der Behauptung, dass «schon dem bloßen Wort «Krebs» nachgesagt wird, manche Patienten zu töten, die der Bösartigkeit ihrer Krankheit, an der sie leiden, sonst nicht (so schnell) erlegen wären.»2 Krebs ist eine Krankheit, so wirkt es, die mit solch einer kulturellen Wucht verbunden ist, dass das Aussprechen ihrer Bezeichnung als Diagnose sie zu verschlimmern scheint. Diesem kulturellen Konstrukt einer Krankheit möchte ich hier auf den Grund gehen und es meinem eigenen Erleben gegenüberstellen. Ich möchte meinem eigenen Verhältnis zu dieser Krankheit näher kommen, die zu meiner Krankheit wurde. Ich möchte herausfinden, wie sich meine ganz persönliche Erfahrung in die kulturelle Geschichte von Krebs einfügt, wie sie damit verwoben ist, wie sie sich an ihr reibt und sie bricht. Vielleicht gelingt es mir dann besser zu verstehen, was die Diagnosen, die Monate der Therapie und die Jahre danach mit mir gemacht haben und bis heute machen. Aber auch, um festzustellen, wie sich die Geschichten, Bilder und Mythen, die die Krankheit Krebs umranken, mit der Realität des Leidens und Lebens damit vereinbaren lassen. Wie sie auf mich wirkten, in Momenten der Unsicherheit, der Angst, aber auch der Zuversicht. Dieses Erleben ist unter anderem in zahlreichen Beschreibungen der Krankheit dokumentiert, die genauso wie Filme, Serien, Romane und unsere Art über die Krankheit zu sprechen, beeinflussen, wie wir emotional auf die Erwähnung und das Auftreten von Krebs reagieren.

Sontag näherte sich Ende der 1970er Jahre auf faszinierend distanzierte Weise der Krankheit, die sie selbst erlebt hatte und an der sie schließlich Jahrzehnte später sterben würde. Audre Lorde, Christoph Schlingensief und Wolfgang Herrndorf dokumentierten auf ganz unterschiedliche Weise das Leben mit Krebs in Tagebüchern, Ruth Schweikert erzählt in fragmentierten Textteilen von ihrer Erkrankung, Fritz Zorn bäumt sich in Mars mit geradezu überheblicher Geste gegen die Krankheit auf und Anne Boyer stellt ihr eigenes Kranksein in einen Kontext von Klasse, Hautfarbe und Macht. Das sind nur einige der Texte und Erzählungen, deren Lektüre dieses Buch begleitet hat, zahlreiche mehr tauchen in den Zeilen dieses Textes auf, lenken und tragen ihn. Krebs scheint zum Schreiben anzuregen. Die Krankheit bedarf offenbar insbesondere für Autor:innen einer schriftlichen Konfrontation. Gleichzeitig findet das Schreiben über die eigene Krankheit seinen Ausgangspunkt vielleicht im Schweigen im Alltag. Denn genau wie Susan Gubar in ihrer Krankheitserzählung Memoir of a Debulked Woman feststellt, dass sie «auf der Tastatur ausdrücken kann, was sie nicht erträgt auszusprechen»,3 musste auch ich feststellen, dass ich über mein Erleben selten redete und bis heute wenig darüber spreche. Vielleicht brauchte es auch für mich erst diesen Weg über die Tastatur eines Computers im Austausch mit anderen geschriebenen Stimmen. Die Autor:innen all dieser Werke und vieler anderer Krankheitserzählungen bilden ein dichtes Referenznetz untereinander. Sie beziehen sich aufeinander und gehen auf vorangegangene ein, jeder Satz ein Teil einer Konversation über das Leben mit einer Krankheit, die unsere westliche Kultur in den letzten hundert Jahren geprägt hat, wie nur wenige andere – mit ihr auf einer Stufe stehen wahrscheinlich nur noch AIDS und COVID-19. Die COVID-19-Pandemie im Vergleich mit Krebs oder AIDS ist ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Krankheiten sein können, die Kulturen verändern und prägen. Wie eine Krankheit Gesellschaften und Kulturen formt, wie eine Krankheit selbst Kulturen um sich herum schafft, das hängt von vielen Faktoren ab: Von der Art ihrer Entstehung, von der Frage der Übertragbarkeit, von der Verbreitung und ihrem Verlauf. AIDS und Krebs sind alt genug, um all das zu betrachten. Es wird spannend sein, in einigen Jahren oder Jahrzehnten die Geschichten zu COVID-19 zu lesen. Für den Moment bleiben wir bei denen über Krebs.

Während ich diese literarischen Annäherungen an eine Krankheit, die ich selbst hatte, und fiktionale Geschichten über sie lese und höre, während ich diesem Gespräch beiwohne, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher Jahrzehnte austauschen, möchte ich selbst eingreifen. Beim Lesen mancher Formulierungen, mancher Sätze und Erkenntnisse, beim Betrachten mancher Szenen und Momente nicke ich zustimmend, dann wieder verziehe ich zweifelnd das Gesicht, weil es mir anders erging, weil mich der Umgang mit Erlebnissen, die ich persönlich kenne, irritiert. Und genau wie Gubar es über ihre eigene Auseinandersetzung mit Krebs schreibt, helfen mir diese anderen Stimmen im Gespräch selbst zu denken, bei meinem Versuch meinen Gedanken eine Richtung zu geben. Immer dann, wenn Gubar Schwierigkeiten hat, ihrem Erleben eine Form in Sätzen zu geben, «bersten» ihre Zeilen mit Stimmen anderer, solange bis sie selbst ihre Gedanken wieder fassen kann.

So entsteht ein Gespräch über eine Krankheit, die für alle ähnlich und vollkommen anders zugleich ist. Die chirurgische Entfernung der Brust im Falle von Brustkrebs ist sowohl psychisch als auch physisch nicht vergleichbar mit der Entfernung eines Knochentumors am Knie, wie ich sie erlebt habe, und beides nicht mit der Entnahme von Teilen mehrerer Organe, die Susan Gubar aufgrund von Eierstockkrebs über sich ergehen lassen musste. Die Vorstellung einen Tumor im Kopf zu haben, der zu Gesichtsfeldausfällen führt, wie es bei Wolfgang Herrndorf der Fall war, erfordert eine andere Auseinandersetzung mit der Krankheit, als die Gefahr ein Bein zu verlieren. Ein Mensch, der eine Chemotherapie erlebt hat, wird aber unabhängig von der Art seiner Krebserkrankung vielleicht wissend nicken, wenn ich den Eisengeruch der Handflächen erwähne, nachdem Cisplatin, eine giftige, eisenhaltige Substanz, in den Körper geleitet wurde. Dieser Mensch wird es vielleicht verstehen, wenn ich beschreibe, dass der eigene Körper Ekel hervorruft, weil er mit Giften angefüllt ist. So wie ich bei der Szene zusammengezuckt bin, in der sich die Kloschlüssel vor Walter White mit orange-rotem Urin füllt. Und trotzdem erlebt jede:r die Krankheit anders.

Das beginnt schon bei ihrer Wahrnehmung als Krankheit. Anders nämlich als es Fritz Zorn in seiner literarischen Krankheitsgeschichte Mars beschreibt, erschien mir meine vermeintliche Erkrankung im Juli 2008 nicht als die zwingende Folge meines Lebens. In der Wahrnehmung des jungen Schweizers aber, der Mitte der 1970er Jahre an einem malignen Lymphom erkrankte und später daran starb, war die Krankheit eigentlich unvermeidbar:

«Ich bin jung und reich und gebildet; und ich bin unglücklich, neurotisch und allein. Ich stamme aus einer der allerbesten Familien des rechten Zürichseeufers, das man auch die Goldküste nennt. Ich bin bürgerlich erzogen worden und mein ganzes Leben lang brav gewesen. Meine Familie ist ziemlich degeneriert, und ich bin vermutlich auch ziemlich erblich belastet und milieugeschädigt. Natürlich habe ich auch Krebs, wie es aus dem vorher Gesagten eigentlich selbstverständlich hervorgeht.»4

Für Zorn ist seine Krebserkrankung das Ergebnis eines verlogenen Lebens, die Reaktion des Körpers auf unausgesprochene und unterdrückte Emotionen, die geradezu erschreckend logische Folge seiner Lebensführung. Krebs sei nicht nur eine körperliche Krankheit, sondern auch eine seelische, von der es «ein Glück [sei], dass sie endlich ausgebrochen ist.»5 Eine Erlösung scheint es zu sein, als Zorn endlich erfährt, dass er Krebs hat. Die Krankheit bestätigt in seinen Augen nur, was er immer wusste: Er lebte von Geburt an ein falsches Leben. Es war – so seine Sicht – aus den Umständen seiner familiären Herkunft schon ersichtlich, dass er eines Tages Krebs bekommen würde. Nur eine Frage der Zeit. Diesen Versuch, der Krankheit wenn schon keinen Sinn, so doch wenigstens eine Logik abzuringen, kann man noch als die verzweifelte Scheinerkenntnis eines kranken jungen Mannes anerkennen, der keinen sinnlosen Tod sterben will. So sehr widersetzt sich Zorn jedem Anschein von Sinnlosigkeit, dass er seine Krankheit als dramatische Folge von fehlender sexueller Erfüllung, unterdrückter Emotionen und einem Leben im Falschen sieht. Die Selbstüberhöhung in der Erkenntnis seiner Situation, die dem Tod letztlich noch eine Würdigung verleihen soll – schließlich sei es besser an etwas zu sterben, was man durchschaut habe – kulminiert schließlich in der zutiefst rassistischen Behauptung, er sterbe einen menschlicheren Tod als nicht-weiße Menschen (er schreibt das N-Wort aus), die sich ihrer Lage nicht bewusst seien.

Viel mehr noch irritiert, wie auch der Schriftsteller Adolf Muschg in seinem Vorwort die Sichtweise von Fritz Zorn übernimmt. Auch für Muschg ist die gesellschaftliche Grundlage der Krebserkrankung nicht infrage zu stellen, sondern eine Tatsache: «Man «wird» nicht krank, außer man «ist» es schon,»6 behauptet er, die triumphierende Erkenntnis Zorns übernehmend, und kommt zu dem Schlussurteil über das Buch: «Im Krebskranken ist schuldig gesprochen, was uns alle am Leben hindert. Im Nachweis dieses Zusammenhangs, geführt mit den letzten Reserven eines gesunden Aufbegehrens und besiegelt mit dem Tode, liegt die bewegende Kraft dieses Buches.»7 Zwar ist eine körperlich-erbliche Voraussetzung, die das Risiko an Krebs zu erkranken ansteigen lässt, durchaus in manchen Fällen nachweisbar, aber die selbstbewusste Diagnose gesellschaftlicher oder psychischer Gründe für die Krankheit ist absurd und erscheint verzweifelt. Für Muschg allerdings war die Auseinandersetzung mit Zorns Text auch eine Art persönliche Notwendigkeit, wie er einige Jahre später in seinen Frankfurter Vorlesungen zugibt. Er spricht da von einem «Bedürfnis, mich von einer Krankheit abzusetzen, die in meinen eigenen Lebensängsten eine Schlüsselrolle gespielt hat.»8 Doch auch hier ist die Ansicht, Krebs sei vor allem auch eine Sache des Kopfes und des Charakters zentral für seinen Umgang damit. Die Krankheit sei das «Todesurteil des verinnerlichten Über-Ich über das unter menschlichen Geboten erstarrte, von eigenem Ungenügen gelähmte Individuum.»9 Krebs als Krankheit einer Zivilisation, die den Menschen dazu bringt, sich selbst als unwert zu empfinden, Krebs die «unglückliche Verschwörung, zu der sich Kopf und Zelle […] gegen das physische Überleben verbünden […].»10 Genau wie in Mars spürt man auch in dieser Reflexion von Muschg nur wenige Jahre später das letzte Aufbäumen, die Literatur gewordene Kapitulation vor einer Krankheit, für die es oft keine Erklärung gibt.

Mit seiner Wahrnehmung von Krebs ist Fritz Zorns dreiteiliger Essay, der 1977 erschienen ist, nicht zuletzt auf erstaunliche Weise das perfekte Beispiel für eine der Kernaussagen von Susan Sontags Auseinandersetzung mit Krebs in ihrem Essay Krankheit als Metapher, der zwei Jahre nach Zorns Tod erscheint: «So glauben heute viele, dass Krebs eine Krankheit unzureichender Leidenschaft sei, die diejenigen befalle, die sexuell unterdrückt, gehemmt, unspontan sind und unfähig, Wut auszudrücken.»11 Und sogar Christiane Lenker, die 1984 in einer so betitelten «Antwort an Fritz Zorn» seine Verzweiflungshaltung ablehnt und ihre Erkrankung im Titel gar als Chance sehen will, stellt die suggestive Frage, ob «die Krankheit ein Ausdruck unterschwelliger Todessehnsucht ist.»12 Auch wenn sie sich im Laufe ihres autobiografischen Textes von dieser Perspektive abwendet, beschreibt sie ausführlich, wie sie den Grund für ihre Erkrankung in der Überbehütung als Kind suchte oder darin, dass sie bisher kein eigenes Kind bekommen hat. Kinderlosigkeit als Ursache für Krebs bei Frauen, quasi die Strafe des Körpers für die Weigerung, den Körper im vermeintlichen Sinne des Frauseins zu nutzen, war lange eine akzeptierte Sichtweise und ist ein Beispiel dafür, dass Misogynie vor keinem Bereich Halt macht.

Es liegt daher nahe, Sontags analytischen Essay auch im Kontext der Krankheitsbeschreibungen von Zorn und Lenker zu lesen. Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema ist ein Anschreiben gegen diese Metaphorisierung der Krebserkrankung in einer Zeit, als diese Sichtweisen auch in medizinischen Kreisen noch ernst genommen wurden. Denn natürlich hat die Entstehung von Krebs nichts mit gesellschaftlichen Dynamiken und der Unmöglichkeit eines richtigen Lebens im Falschen zu tun. Und trotzdem erscheint mir der Umstand, dass diese Theorie einer Krebspersönlichkeit entstehen konnte, nicht vollends abwegig. Unzweifelhaft falsch zwar, aber nicht unlogisch. Die nachvollziehbare Entstehung dieser Perspektive, macht sie aber nicht weniger irrational und gefährlich. In ihr drückt sich der verzweifelte Versuch aus, eine gewisse Souveränität gegenüber der Krankheit zu erlangen. Zorn ermächtigt sich der Deutungshoheit über die Krankheit und erklärt sie nicht zum Beginn seines Leidensweges, sondern zur Erlösung. Lenker hingegen sieht darin eine Chance, einen Neuanfang. Die Perspektiven gleichen sich dennoch in der Annahme, dass es andere als körperliche Gründe für die Entstehung der Krankheit geben könnte. Doch auch, wenn ich den Reiz der Überheblichkeit, die insbesondere Fritz Zorn gegenüber der Diagnose einnimmt, nachvollziehen kann, kommt mir die Haltung wie eine Leugnung von Tatsachen vor. Ich hatte meine Diagnose nicht erwartet.

Und das obwohl es vielleicht sogar Gemeinsamkeiten zwischen Zorn und mir gab. Die Villa an der Züricher Goldküste ist zwar sicher nicht vergleichbar mit einem Einfamilienhaus im süddeutschen Nordbaden an den Ufern des Neckars, wo ich aufgewachsen bin, und auch Zorns familiäre Umstände lassen sich zum Glück nicht mit meiner Kindheitserfahrung zusammenbringen, aber seine grundsätzlichen gesellschaftlichen Diagnosen lassen sich nicht auf das reiche Bürgertum am rechten Zürichseeufer beschränken. Aufgewachsen in einer westeuropäischen Wohlstandsgesellschaft waren wir beide, umhegt von unreflektierten Privilegien. Die Selbstverständlichkeit, mit der der eigene angenehme bürgerliche Lebensstandard in einem weißen, heterosexuell geprägten Umfeld als die Norm angesehen wird, verdeckt die Fragilität solcher Lebensentwürfe im Kontext gesamtgesellschaftlicher Realitäten. Erst nach und nach werden die Grenzen der hier gelebten Ideale von Kleinfamilien in sicheren Umständen sichtbar, Brüche werden erkennbar, die Fragen danach aufwerfen, wessen Maßstab von Normalität hier gelebt wird und wie sehr man die eigene Perspektive absolut setzt. Was Fritz Zorn in zerstörerischen Extremen beschreibt, zieht sich in unterschiedlichem Ausmaß durch viele bürgerliche Mittelschichtsmilieus. So gesehen, waren unsere Lebensumstände vermutlich nicht so weit voneinander entfernt, wie sie auf den ersten Blick scheinen mögen. Unglücklich, neurotisch und allein jedoch war ich nicht. Es stellte sich auch bald heraus, dass ich zu diesem Zeitpunkt im Sommer 2008 keinen Krebs hatte. Etwa neun Jahre später bekam ich die gleiche Diagnose noch einmal. Diesmal stimmte sie.

War meine Familie inzwischen degeneriert? War ich unglücklich geworden? War ich neurotisch und allein? Nein, im Gegenteil, ich hatte mein Masterstudium abgeschlossen und war gerade aus einer Wohngemeinschaft in meine erste eigene Wohnung gezogen. Ich hatte einen Kreis sehr enger Freund:innen, seit wenigen Monaten eine Stelle als Doktorand eines Graduiertenkollegs und war mit einer jungen Frau zusammen, die bereits ein Kind hatte. Wenn Krebs die logische Folge von Lebensumständen wäre, dann hätte die Diagnose im Sommer 2017 erneut falsch sein müssen. War sie in gewisser Weise auch. Sie war sogar noch schlimmer, aber das erfuhr ich erst einige Wochen später. Der Weg zur Gewissheit darüber, was im eigenen Körper vorgeht, ist selten so geradlinig, wie es uns Erzählungen der Krankheit zeigen wollen.

Sontag hat Krebs als die «Krankheit, die nicht anklopft, bevor sie eintritt»13 beschrieben. In meinem Fall war sie fast zehn Jahre zuvor schon einmal auf der Straße vor dem Haus gestanden, war vermutlich in den kommenden Jahren immer wieder unbemerkt vorbeigelaufen und hatte dann endlich einen Zugang zum Haus gefunden. Da hatte man sie dann durch den Türspion der Wohnung gesehen, aber nicht so richtig erkannt, bevor sie dann mit Wucht die Tür eingetreten hatte und im Flur stand. Es dauerte anders gesagt fast zehn Jahre bis aus dem, was man zunächst fälschlicherweise als bösartigen Tumor oberhalb meines Knies identifiziert zu haben meinte, tatsächlich ein bösartiger Tumor geworden war und als solcher erkannt wurde. Meine Krankheitsgeschichte ist etwas komplizierter als Sontags pointierte Aussage.

So griffig und beinahe perfekt aphoristisch Sontags eigene Metapher erscheint, als so doppeldeutig erweist sie sich außerdem auf einen zweiten Blick. Entweder kann sie sich darauf beziehen, dass die Krebsdiagnose häufig unerwartet kommt, sprichwörtlich wie aus heiterem Himmel, oder aber sie verweist auf die Heimlichkeit, mit der die Krankheit sich manchmal über Jahre entwickelt, bevor sie schließlich offen zutage tritt oder entdeckt wird – in beiden Fällen hätte sie sich nicht vorher angekündigt.

In dieser Janusköpfigkeit von Sontags Aphorismus verbirgt sich auch eine weitere Besonderheit von Krebs: Die Frage nach dem Beginn der Krankheit. Sie tritt eben nicht einfach eines Tages durch die Haustür und steht drei Schritte später im Esszimmer – genauer betrachtet ist die so perfekt anmutende Metapher sogar schlicht falsch. Die Darstellung der Krankheit in der (Populär-)Kultur aber unterstützt diese Sicht und sorgt dafür, dass sie erst einmal schlüssig erscheint. In der Handlung der Serie Breaking Bad dauert es von seinem ersten Zusammenbruch nur wenige Stunden bis Walter White seine sichere Diagnose erhält: inoperabler Lungenkrebs, mit Chemotherapie hat er noch ein paar Jahre zu leben. Hatte White bis dahin nur ein leichtes Husten bemerkt, leidet er von diesem Moment an immer wieder an schweren Hustenanfällen, als hätte sich sein Körper im Moment der Diagnose entschieden mit heftigen Symptomen zu reagieren. In der Fiktion der Serie reagiert der Körper des Kranken in der gleichen Weise auf die Krankheit, wie Whites Umfeld und er selbst: Die Diagnose markiert den Beginn der Erkrankung, obwohl sie vermutlich schon seit Jahren aktiv war. In der Realität – in diesem Fall bei mir – aber kann es zu Monaten absoluter Absurdität kommen, gerade weil sich die Krankheit nicht offenbart und sie gefühlt allein durch das Wort einer Ärztin entsteht, was bei genauerer Betrachtung dem Gefühl eines illokutionären Sprechakts gleichkommt, bei dem das Sprechen eine Handlung vollzieht: So wie der Standesbeamte zwei Menschen zu Ehepartner:innen erklärt, kam es mir so vor, als hätte mich der Mensch im weißen Kittel, der mir an einem heißen Augustvormittag 2017 gegenübersaß, in diesem Moment für krank erklärt und die Krankheit damit erst ausgelöst. «Ich erkläre Sie hiermit für krebskrank, Sie dürfen die Wand jetzt anschreien.» Ich habe die Wand nicht angeschrien.

Wie bedeutend die Diagnose für den gefühlten Beginn der Krankheit ist, zeigt sich nämlich nicht zuletzt daran, dass Krebspatient:innen im besten Fall bis zu ihrer Heilung keine Symptome der Krankheit zu spüren bekommen. Die paradoxe und zugleich vorteilhafte Situation die Krankheit zwar zu entdecken, sie selbst aber quasi niemals zu bemerken, spricht manchmal für einen günstigen Verlauf. Gleichzeitig kann das Fehlen von Symptomen selbst zur Herausforderung werden. Je nachdem, ob die Chancen auf eine Heilung prinzipiell gut stehen oder nicht. Wolfgang Herrndorf, der angesichts eines Glioblastoms, eines Gehirntumors, davon ausgehen musste, wenn schon nicht innerhalb weniger Monate, so doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb weniger Jahre zu sterben, beschreibt es in Arbeit und Struktur als beruhigend, wenn er Symptome spürt. Es fühle sich richtig an, Kopfschmerzen zu haben oder müde zu sein: «Das Unangenehmste an der Krankheit: Dass man sich nicht krank fühlt.»14 Dass er oft das Gefühl hat, vollkommen gesund zu sein, verschafft ihm angesichts des beinahe sicheren Todes in absehbarer Zeit ein Gefühl der kognitiven Dissonanz. Mich stellte meine relative Symptomlosigkeit auf andere Weise vor eine Herausforderung. Sämtliche körperlichen Beschwerden, unter denen ich während acht Monaten intensiver Behandlung litt, waren in erster Linie eine Folge dieser Behandlung selbst und lediglich indirekt der Krankheit zuzuschreiben. Die Schmerzen, die Erschöpfung, die Krankenhausaufenthalte – jede körperliche und emotionale Auswirkung der Behandlung musste ich selbst meiner Krankheit zuweisen. Weil mein Körper keinen spürbaren Grund dafür lieferte, der das Durchleiden dieser Zeit, der Schmerzen und der Erschöpfung rechtfertigte, oblag es mir selbst, mir die tatsächliche Existenz der Krankheit immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Als ich nach acht Monaten zum letzten Mal das Krankenhaus verließ, hatte ich abgesehen von mechanischen Einschränkungen durch einen Knochentumor keinerlei Symptome verspürt, die eindeutig meiner Erkrankung zuzuordnen waren. Genauso gut hätte der Tumor völlig harmlos gewesen sein können – ein Hindernis für das Gelenk statt eines bösartigen Tumors mit dem Potenzial in die Lunge zu metastasieren. Gutartig oder bösartig war für mein körperliches Empfinden – glücklicherweise – keine Frage der erlebten physischen Realität, sondern der Diagnose.

Den Moment der Diagnose beschreibt Anne Boyer in Die Unsterblichen als «gegen die Härte von Sprache zu prallen, ohne auch nur eine Stunde weicher Unbestimmtheit zu erhalten, um sich darin mit präventiver Sorge […] zu beruhigen.»15 Was Boyer mit der «weichen Unbestimmtheit» umschreibt, kenne ich hingegen als ein Gefühl angespannter Apathie, das mich bei ärztlichen Terminen nie mehr verlassen hat, seit ich – fast zehn Jahre zuvor – vor der radiologischen Praxis gegen die Laterne getreten hatte, und das mich bis heute bei jeder Untersuchung, sei sie noch so harmlos, begleitet. Es ist das Wissen um eine Unebenheit im sonst glatten Verlauf der Tage, Wochen und Monate, das Gefühl, dass etwas das erwart- und planbare Fortschreiten von Eigenzeit und damit von Leben in eine konkrete Zukunft aufhalten oder verzögern könnte. Was für Boyer die wenn auch sorgenvolle Hoffnung war, dass vielleicht doch alles in Ordnung sein könnte, war (und ist teilweise bis heute) für mich das Gefühl auf dem Dach eines brennenden Hauses zu stehen, der Weg zurück ist versperrt, die stabile Vergangenheit verloren und nur der Sprung nach vorne kann Rettung sein – oder eben nicht. Ich kenne dieses Gefühl aus den Tagen vor meinen Diagnosen und heute noch vor Untersuchungen: Der Termin ist unabwendbar, ihn nicht wahrzunehmen, würde bedeuten, sich potenziell in Gefahr zu bringen, gleichzeitig bedeutet jeder Tag, jede Stunde bis dahin, mehr Zeit ohne die lebensverändernden Umwälzungen einer möglicherweise fatalen Diagnose. Dass genau diese Situation des Wartens eine ganz eigene Art der Angst erzeugt, ist die bittere Ironie dieser Zeit vermeintlich sanfter Unsicherheit.

2. Fehldiagnose –Riss im Selbstverständnis

Die Geschichte meiner Krankheit beginnt an keinem bestimmten Punkt. Rückblickend fühlt sich auch die Angst vor Krebs, die ich schon Jahre vor der Fehldiagnose und bis zum tatsächlichen Entstehen der Krankheit empfunden habe, wie eine Vorbereitung darauf an. Meine Krankheitsgeschichte beginnt nicht mit der Fehldiagnose. Sie beginnt auch nicht beim leisen Verdacht, dass es nun doch Krebs sein könnte. Vielleicht hat sie nie richtig begonnen, weil alles stufenweise geschah bis ich mich irgendwann mit Schläuchen im Hals in einem Krankenhausbett wiederfand.

Vielleicht habe ich deshalb nicht die Wand angeschrien, als ich gegen die Härte der Sprache geprallt bin. Denn so treffend Boyers Bild für manche sein mag, traf es auf mich nicht zu, deutet es doch einen langen Anlauf an, an dessen Ende die erschütternde Tatsache wartet. Ich aber fiel eine Treppe hinab, Stufe um Stufe. Als ich unten angelangt war, war ich zu müde und zu verwirrt um zu schreien. 2008 erklärte mir ein Radiologe fälschlicherweise, ich hätte Krebs, oder besser gesagt, er erklärte es meiner Mutter und überließ es ihr, mir die Nachricht zu überbringen. Ich war zu diesem Zeitpunkt volljährig, von allen ethischen Einwänden einmal abgesehen, hätte er mit meiner Mutter gar nicht sprechen dürfen. Eine Biopsie in der Universitätsklinik in Heidelberg entlarvte die Diagnose wenige Wochen später nicht nur als falsch, sondern auch als auf unverantwortliche Weise voreilig. Es handelte sich um ein Knochenfibrom, harmlos, zu diesem Zeitpunkt, Entartung – wie es in der Medizin immer noch heißt – nicht zu erwarten.

Wenn sich eine Krebsdiagnose als falsch herausstellt, ist die Erleichterung, die man in diesem Moment erfährt, fast so mächtig, wie es der Schock im Moment der Diagnose war. Doch so sehr sie Angst und Anspannung verschwinden lässt, kann sie doch nicht den alten Zustand wiederherstellen. Es bleibt etwas zurück. Die Nachricht, dass man mit großer Sicherheit an Krebs erkrankt sei, hinterlässt etwas vergleichbar mit einer Narbe auf dem Selbstverständnis der Privilegierten einen gesunden Körper zu haben. Für etwa 24 Stunden mit der Gewissheit zu leben, Krebs zu haben, und weitere Wochen zumindest in der Angst vor der Bestätigung der Krankheit zu existieren, ist eine Erfahrung, die am Ende stärker wirkt, als der Widerruf der Diagnose. Die Biopsie, zwei Tage im Krankenhaus und das wochenlange Warten auf die Ergebnisse brannten eine Unsicherheit in mein Bewusstsein, die mich seitdem nie wieder verlassen hat. Ich war die erste Treppenstufe hinuntergefallen.

Bis ich die zweite Stufe hinabfiel, vergingen fast neun Jahre. Neun Jahre, in denen ich diesen Sommermorgen mit fast 19 Jahren manchmal vergaß, in denen mein Verhältnis zu Krankheit und Körper aber verändert war. Eine Fehldiagnose, die als solche enttarnt wird, schafft eine absurde Situation, indem sie zur selben Zeit beruhigt und verunsichert. Sie trägt einerseits zu einem medizinischen Mythos bei, der viele Menschen durch Kindheit, Jugend und das junge Erwachsenenalter trägt: Die meisten Symptome sind harmlos und die Hausärzt:innen sind in erster Linie dafür zuständig, das zu bestätigen. Gleichzeitig zeigt uns die Fehldiagnose andererseits für einen kurzen Moment die Realität einer Krankheit, die wir sonst nur in diffusen Bildern der Sorge kennen. Die falsche Diagnose schafft für die Zeit bis zu ihrem Widerruf eine Phase, in der wir die Realisierung unserer Ängste durchleben.

Ich hatte schon immer Angst vor Krankheiten. Die Angst davor an etwas, insbesondere an Krebs zu erkranken zieht sich durch große Teile meiner Kindheit und Jugend bis zu dem Moment als diese Angst tatsächlich Wirklichkeit zu werden schien und später dann wurde. Auch wenn mir der Grund für diese frühe Angst vor Krankheiten und insbesondere Krebs nicht ganz klar ist, gibt es Hinweise. Es gab Krebsfälle in meiner Familie, drei meiner Großeltern sind daran gestorben, von denen ich nur eine Großmutter noch kennengelernt habe. Dadurch war die Krankheit in meiner Kindheit als diffuses emotionales Rauschen präsent. Auch wenn ich nicht genau wusste, was Krebs eigentlich bedeutet, außer dass etwas im Körper wächst, das tödlich sein kann, war mir die Existenz dieser potenziellen Gefahr bewusst.

Zudem hatte ich einmal beim Spielen eine blutige Spritze gefunden und angefasst. Die sorgenvollen Erklärungen meiner Eltern, dass ich das unter keinen Umständen wieder tun dürfe wegen der Gefahr des HI-Virus und anderer Krankheiten, versetzte mich für Tage in Angst. Gleichzeitig war meine Kindheit sehr behütet und harmonisch. Was für die Entwicklung eines Kindes zunächst natürlich von Vorteil ist, schafft jedoch auch Potenzial für die Angst vor einer Zerstörung dieser kindlichen Ruhe.

Mehrere Momente meiner Kindheit kommen mir in den Sinn, in denen ich mir sicher war, ich hätte einen Gehirntumor, weil ich einmal ein Gespräch mitbekommen hatte, in dem es um ein Kind ging, hinter dessen einem Auge ein Tumor entdeckt worden war. Von dem Moment an war jeder Kopfschmerz ein Indikator dafür. Jedes unerwartete Drücken, jedes Ziehen, für das es keine direkt erkennbare und harmlose Erklärung gab, war ein Hinweis auf eine schwere Erkrankung und diese Krankheit war meistens Krebs. Christiane Lenker beschreibt in ihren Krankheitserinnerungen das gleiche Angsterleben in ihrer Kindheit: «Doch bei der kleinsten Blähung meines bisher kerngesunden Leibes dachte ich an Krebs.»16 Krebs ist für Menschen, für die sich Kranksein in erster Linie symptomatisch ausdrückt, oft die vorstellbarste schwere Erkrankung – es ist seit dem 20. Jahrhundert die «Leitkrankheit Westeuropas und der USA»17, schreibt die Historikerin Bettina Hitzer in Krebs fühlen und der Mediziner und Autor Siddharta Mukherjee nennt Krebs «die Krankheit unserer Generation.»18 Die Vorstellung, dass man selbst, das nahe Umfeld oder gar jemand aus der Familie an Krebs erkranken könnte, ist die Grundangst vieler Menschen, wenn es um körperliches Leid geht. Es ist die tödliche Krankheit, die für viele und so auch schon für mich als Kind als am ehesten fassbar und vor allem als am ehesten denkbar erscheint. Vor allem zwei Umstände spielen eine entscheidende Rolle dabei, dass sich Krebs zur omnipräsenten Angstfantasie entwickeln konnte.