10,99 €

Mehr erfahren.

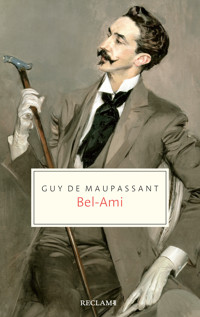

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Reclam Taschenbuch

- Sprache: Deutsch

Mit Charme und List zum Erfolg Trotz der kurzen Zeit seines literarischen Schaffens zählt Guy de Maupassant zu den größten französischen Erzählern des 19. Jahrhunderts. Mit dem Journalisten Georges Duroy, von den Frauen »Bel-Ami« genannt, hat er den unvergänglichen Typus des großen Verführers geschaffen. Ein Karrierist ohne Skrupel, der sich durch Intrigen vom kleinen Mitarbeiter einer Eisenbahngesellschaft bis zum wohlhabenden Chefredakteur einer großen Pariser Tageszeitung hochkämpft. In seinem zweiten und besten Roman zeichnet Maupassant ein ebenso ironisches wie seinerzeit skandalöses Sittenbild der Pariser Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. 1885 erschienen, wurde Bel-Ami in unzählige Sprachen übersetzt und gilt heute als einer der großen Romane der Weltliteratur. – Mit einer kompakten Biographie des Autors. »Flaubert hat ihn entdeckt, Zola gefördert, Tolstoi bewundert, Turgenjew verehrt und Tschechow geliebt.« Marcel Reich-Ranicki über Guy de Maupassant

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 566

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Guy de Maupassant

Bel-Ami

Roman

Reclam

RECLAM TASCHENBUCH Nr. 962281

2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH

Coverabbildung: Giovanni Boldini (1842–1931), Le comte Robert de Montesquiou, (1897) – akg-images

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2024

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-962281-1

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020749-9

www.reclam.de

Inhalt

Erster Teil

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Zweiter Teil

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Nachwort

Zeittafel

Erster Teil

I

Als die Kassiererin ihm auf sein Hundertsousstück herausgegeben hatte, verließ Georges Duroy das Restaurant. Da er von Charakters wegen und als ehemaliger Unteroffizier gern den Schneidigen spielte, drückte er die Brust heraus, zwirbelte den Schnurrbart mit einer soldatischen, ihm geläufigen Geste und warf auf die noch verweilenden Speisenden einen raschen Rundblick, einen jener Blicke, die eine Eigentümlichkeit hübscher Kerle sind und die wie die Schnabelhiebe eines Sperbers wirken.

Die Frauen hatten zu ihm hingeblickt, drei kleine Arbeiterinnen, eine Klavierlehrerin unbestimmten Alters, schlecht frisiert, vernachlässigt, mit stets staubigem Hut und stets verrutschtem Kleid, sowie zwei Ehefrauen aus dem Mittelstand mit ihren Männern, Stammgäste dieser Kneipe zu festen Preisen.

Auf dem Gehsteig blieb er einen Augenblick stehen und überlegte, was er jetzt anfangen solle. Es war der 28. Juni, und es waren ihm bis zum Ende des Monats noch gerade drei Francs vierzig in der Tasche verblieben. Das bedeutete zwei Abendessen ohne Mittagsmahlzeit, oder zwei Mittagsmahlzeiten ohne Abendessen, die Wahl stand ihm frei. Er berechnete, dass die mittäglichen Mahlzeiten ihn zweiundzwanzig Sous kosten würden, die abendlichen jedoch dreißig; also würden ihm, wenn er auf die Abendessen verzichtete, ein Franc zwanzig übrig bleiben, und das stellte zwei weitere, aus Brot und Wurst bestehende Mahlzeiten und überdies zwei Bier auf dem Boulevard dar. Das war seine Hauptausgabe und sein Hauptvergnügen nach Anbruch der Dunkelheit; und so begann er die Rue Notre-Dame-de-Lorette hinabzuschlendern.

Er schritt einher wie in den Tagen, da er die Husarenuniform getragen hatte, Brust heraus und ein bisschen breitbeinig, als sei er gerade abgesessen; und er ging rücksichtslos durch die menschenerfüllte Straße; er streifte Schultern und stieß die Passanten an, um nicht ausweichen zu müssen. Den ziemlich abgetragenen Zylinder trug er ein wenig schief auf dem Kopf; seine Hacken traten kräftig auf das Pflaster. Er wirkte, als wolle er durch den Schick eines gutaussehenden Soldaten, der ins Zivil geraten war, in einem fort jemanden oder etwas herausfordern, die Vorübergehenden, die Häuser, die ganze Stadt.

Zwar hatte sein Anzug nur sechzig Francs gekostet; aber dennoch war er von einer gewissen auffälligen, ein bisschen gewöhnlichen, jedoch tatsächlich vorhandenen Eleganz. Er war groß, gut gebaut, blond, von einem ins Rötliche spielenden Kastanienblond, hatte einen hochgedrehten Schnurrbart, der ihm auf der Lippe zu schäumen schien, hellblaue Augen, die eine sehr kleine Pupille durchstach, sein Haar war von Natur aus gelockt und in der Mitte gescheitelt, und so ähnelte er halbwegs den Taugenichtsen in Hintertreppenromanen.

Es war einer jener Sommerabende, an denen es in Paris an Luft mangelt. Die Stadt war heiß wie ein Dampfbad; sie schien im erstickenden Dunkel zu schwitzen. Die Abflusslöcher hauchten aus ihren granitenen Mäulern ihren Pest-Atem, und die Küchen der Kellergeschosse strömten aus ihren niedrigen Fenstern die abscheulichen Miasmen von Spülwasser und alten Saucen auf die Straße.

Die Conciergen saßen in Hemdsärmeln rittlings auf Strohstühlen und rauchten in den Hauseingängen die Pfeife, und die Passanten gingen müden Schrittes vorbei, barhäuptig, den Hut in der Hand.

Als Georges Duroy auf den Boulevard gelangt war, blieb er abermals stehen; er war unentschlossen, was er anfangen solle. Es drängte ihn jetzt, die Champs-Élysées und die Avenue du Bois-de-Boulogne entlangzugehen und unter den Bäumen ein bisschen frische Luft zu schnappen; allein es regte sich in ihm auch ein anderes Verlangen, das nach einem Liebesabenteuer.

Wie würde es sich ihm darbieten? Das wusste er nicht, aber er wartete bereits seit drei Monaten darauf, tagtäglich und allabendlich. Dabei hatte er sich dank seines guten Aussehens und seines galanten Gehabens hier und dort ein bisschen Liebe ergaunert, aber er hatte sich stets mehr und Besseres erhofft.

Bei leerer Tasche und brodelndem Blut erhitzte er sich, wenn er die Straßenmädchen streifte, die an den Ecken flüsterten: »Kommst du mit, du Hübscher?«, aber da er sie nicht bezahlen konnte, wagte er nicht, ihnen nachzugehen; und überdies erwartete er auch etwas anderes, andere, weniger vulgäre Küsse.

Dabei hatte er eine Schwäche für die Örtlichkeiten, an denen die Huren herumstrichen, für ihre Tanzvergnügen, ihre Cafés, ihre Straßen; er hatte eine Schwäche dafür, dicht an sie heranzutreten, mit ihnen zu reden, sie zu duzen, ihre aufdringlichen Parfums einzuschnuppern, sich von ihrer Nähe wohlig durchströmen zu lassen. Es waren eben Frauen, Frauen, die der Liebe dienten. Er verachtete sie durchaus nicht mit jener Geringschätzung, wie sie Familienvätern eigen ist.

Er bog nach der Madeleine zu ein und folgte der wogenden Menge, die ob der Schwüle träge dahinströmte. Die großen, dichtbesetzten Cafés quollen bis auf den Bürgersteig über und stellten ihre trinkenden Gäste beim harten, strahlenden Licht ihrer erleuchteten Fassaden zur Schau. Die Gläser, die vor ihnen auf den kleinen viereckigen oder runden Tischen standen, enthielten rote, gelbe, grüne, braune, in allen Farbabschattungen schillernde Flüssigkeiten; und im Innern der Karaffen sah man die dicken, durchsichtigen Eiszylinder, die das schöne klare Wasser kühlten.

Duroy hatte den Schritt verlangsamt; das Verlangen nach etwas Trinkbarem dörrte ihm die Kehle aus.

Ein brennender Durst, ein wahrer Sommerabenddurst peinigte ihn, und er musste an das köstliche Gefühl denken, wenn einem kühle Getränke durch den Hals rinnen. Aber wenn er heute Abend auch nur zwei Bier tränke, würde es mit dem mageren Abendessen morgen aus sein, und die Hungerstunden am Monatsende kannte er nur zu gut.

Er dachte: »Bis zehn muss ich durchhalten, dann trinke ich im ›Américain‹ mein Glas Bier. Verdammt noch mal, was für einen Durst habe ich!« Und er sah zu all den Leuten hin, die an den Tischen saßen und tranken, all den Leuten, die ihren Durst stillen konnten, soviel sie wollten. Keck und verwegen ging er an den Cafés vorüber und schätzte mit einem raschen Blick je nach der Miene und der Kleidung ab, wie viel Geld jeder der Gäste bei sich habe. Und es überkam ihn eine Wut gegen diese geruhsam dasitzenden Menschen. Wenn man ihre Taschen durchstöberte, würde man Gold finden, Silbermünzen und Sousstücke. Jeder musste durchschnittlich mindestens zwei Louis bei sich haben; und in jedem Café saßen an die hundert; und hundert mal zwei Louis machen viertausend Francs! Er murmelte vor sich hin: »Diese Schweine!«, wobei er sich elegant in den Hüften wiegte. Hätte er einen von ihnen an einer Straßenecke, wo es schön dunkel war, zu fassen gekriegt, so hätte er ihm, Donnerwetter ja, ohne Skrupel den Hals umgedreht, wie er es in den Tagen der großen Manöver mit dem Geflügel der Bauern getan hatte.

Und er dachte zurück an seine beiden Jahre in Afrika, an die Art, wie er in den kleinen Stützpunkten des Südens die Araber gebrandschatzt hatte. Und ein grausames, amüsiertes Lächeln glitt über seine Lippen, als er sich einer Eskapade erinnerte, die drei Männern vom Stamm der Uled-Alan das Leben gekostet und ihm und seinen Kameraden zwanzig Hühner, zwei Hammel und Gold eingebracht hatte und für ein halbes Jahr Gelächter.

Die Schuldigen waren nie entdeckt, überdies war kaum nach ihnen gesucht worden; die Araber galten ja als die naturgegebene Beute der Soldaten.

In Paris war das anders. Hier konnte man nicht mit dem Säbel an der Seite und dem Revolver in der Faust fern der zivilen Gerichtsbarkeit in aller Freiheit ein bisschen auf Raub ausgehen. In seinem Herzen verspürte er alle Urtriebe eines auf ein erobertes Land losgelassenen Unteroffiziers. Er sehnte sich förmlich zurück nach seinen zwei in der Wüste verbrachten Jahren. Schade, dass er nicht dort geblieben war! Aber er hatte sich nun mal von seiner Heimkehr Besseres erwartet. Und jetzt …? Ach ja, jetzt hatte er den Salat!

Mit einem leisen Schnalzen bewegte er die Zunge im Mund, als wolle er feststellen, wie trocken sein Gaumen sei.

Erschöpft und langsam schob sich die Menge um ihn her vorüber, und er dachte abermals: »Dieser Haufen von Trotteln! Alle diese Halbidioten haben in den Westentaschen Geld.« Er stieß die Leute mit der Schulter an und pfiff dabei lustige Schlager. Angerempelte Herren drehten sich schimpfend nach ihm um; Frauen stießen hervor: »So ein Rüpel!«

Er ging am Vaudeville vorüber und blieb gegenüber dem Café Américain stehen, wobei er sich überlegte, ob er nicht dennoch sein Bier trinken solle, so peinigte ihn der Durst. Ehe er sich dazu entschloss, sah er auf der erleuchteten Uhr mitten auf dem Fahrdamm nach, wie spät es sei. Es war Viertel nach neun. Er kannte sich: sobald das volle Bierglas vor ihm stehen würde, hätte er es auch schon hinuntergestürzt. Was sollte er danach bis elf anfangen? Er dachte: »Ich gehe bis zur Madeleine und dann ganz langsam wieder zurück.«

Als er an der Ecke der Place de l’Opéra anlangte, begegnete er einem dicklichen jüngeren Herrn, dessen Gesicht er irgendwo einmal gesehen haben musste, wie er sich vage entsann.

Er ging ihm nach, stöberte in seinen Erinnerungen und sagte ein paar Mal halblaut vor sich hin: »Wo zum Teufel habe ich dies Stückchen Zivil schon mal gesehen?«

Er wühlte in seinem Gedächtnis herum, ohne dass es ihm eingefallen wäre; dann aber, urplötzlich, durch ein sonderbares Phänomen in seinen Hirnwindungen, sah er ebenjenen Mann weniger dick, jünger und in Husarenuniform vor sich. »Natürlich, Forestier!«, rief er laut, schritt schneller aus und klopfte dem vor ihm Gehenden auf die Schulter. Der fuhr herum, sah ihn an und fragte:

»Was wollen Sie von mir, Monsieur?«

Duroy fing an zu lachen:

»Erkennst du mich nicht?«

»Nein.«

»Georges Duroy von den 6. Husaren.«

Forestier streckte ihm beide Hände hin:

»Na, so was! Wie geht’s dir, alter Junge?«

»Tadellos. Und dir?«

»Ach, mir nicht so besonders; stell dir vor, mit meiner Lunge ist was nicht in Ordnung; von zwölf Monaten huste ich sechs, das kommt von einer Bronchitis, und die habe ich mir in Bougival geholt, in dem Jahr, als ich nach Paris zurückkam; vier Jahre ist das jetzt her.«

»Aber, aber! Dabei siehst du ganz gut aus.«

Und Forestier nahm den Arm seines alten Kameraden, sprach von seiner Krankheit, erzählte ihm von den Konsultationen, den Meinungen und Ratschlägen der Ärzte, und wie schwierig es sei, diesen bei seinem Beruf zu folgen. Es sei ihm empfohlen worden, den Winter im Süden zu verbringen; aber könne er das etwa? Er sei verheiratet und Journalist und habe eine gute Stellung.

»Ich redigiere den politischen Teil bei der ›Vie Française‹. Für den Salut schreibe ich die Senatsberichte, und dann und wann die literarische Rundschau für den Planète. Du siehst, ich habe meinen Weg gemacht.«

Der überraschte Duroy schaute ihn an. Er hatte sich verändert, er war viel reifer geworden. Er besaß jetzt das Benehmen, die Haltung und Kleidung eines gesetzten, seiner selbst sicheren Mannes und das Bäuchlein eines, der gut zu essen pflegt. Früher war er mager, schmal und geschmeidig gewesen, ein Leichtfuß, streitsüchtig, ein Radaumacher und immer gut aufgelegt. Innerhalb dreier Jahre hatte Paris aus ihm einen völlig andern Menschen gemacht; jetzt war er dick und seriös und hatte ein paar graue Haare an den Schläfen, obwohl er knapp siebenundzwanzig war.

Forestier fragte:

»Was hast du vor?«

Duroy antwortete:

»Überhaupt nichts; ich schlendere ein bisschen herum, ehe ich heimgehe.«

»Das trifft sich gut. Willst du mit mir in die Vie Française kommen? Ich habe da noch ein paar Abzüge zu korrigieren; hernach können wir dann zusammen ein Glas Bier trinken.«

»Nett von dir.«

Und damit setzten sie sich in Marsch und hakten dabei einander mit der ungezwungenen Vertraulichkeit unter, wie sie unter Schulgefährten und Regimentskameraden fortbesteht.

»Und was tust und treibst du in Paris?«, fragte Forestier. Duroy zuckte die Achseln:

»Die Sache ist ganz einfach: ich krepiere vor Hunger. Nach meiner Dienstzeit hatte ich hierher kommen wollen, um … um es zu was zu bringen oder vielmehr, um in Paris zu leben; und jetzt bin ich seit einem halben Jahr Angestellter bei der Nordbahn, mit jährlich fünfzehnhundert Francs, und weiter gar nichts.«

Forestier brummte vor sich hin:

»Verdammt noch mal, viel ist das grade nicht.«

»Das kann man schon sagen. Aber was soll ich machen? Ich stehe ganz allein da, kenne niemanden, kann mich auf niemanden berufen. An gutem Willen fehlt es mir nicht, aber an den Mitteln.«

Sein Kamerad musterte ihn von oben bis unten als ein erfahrener Mann, der sein Gegenüber abschätzt, dann sagte er überzeugten Tons:

»Du musst wissen, mein Junge, hier kommt alles auf das Auftreten an. Einer, der nicht auf den Kopf gefallen ist, wird leichter Minister als Bürovorsteher. Aufdrängen muss man sich und nicht erst lange fragen. Aber wie zum Teufel hast du nichts Besseres finden können als eine Anstellung bei der Nordbahn?«

Duroy entgegnete:

»Ich habe überall herumgesucht und nichts gefunden. Aber gegenwärtig habe ich was in Aussicht, ich kann als Reitlehrer im Tattersall Pellerin ankommen. Da bekäme ich mindestens dreitausend.«

Forestier blieb unvermittelt stehen:

»Tu das nicht, es wäre blöd, auch wenn du zehntausend Francs verdienen könntest. So verbaust du dir mit einem Schlag die Zukunft. In deinem Büro sieht dich wenigstens keiner; keiner kennt dich, du kannst von dort jeden Tag verschwinden, wenn dir danach zumute ist, und deinen Weg machen. Aber wenn du erst mal Reitlehrer bist, dann ist alles aus und vorbei. Das ist dasselbe, wie wenn du Oberkellner in einem Etablissement wärst, wo das elegante Paris zu Abend isst. Wenn du den Herren aus besseren Kreisen oder ihren Söhnen Reitstunden gegeben hast, dann können sie sich nie daran gewöhnen, dich als ihresgleichen zu betrachten.«

Er verstummte, dachte ein paar Sekunden nach und fragte dann:

»Hast du das Reifezeugnis?«

»Nein. Ich bin zweimal durchgefallen.«

»Macht nichts, du hast ja die Schule bis zum Abschluss besucht. Wenn von Cicero oder Tiberius die Rede ist, dann weißt du doch so ungefähr, was mit denen los war?«

»Ja, so ungefähr.«

»Genügt, kein Mensch weiß mehr über sie, abgesehen von etwa zwanzig Schwachköpfen, die nicht imstande gewesen sind, sich anders aus der Affäre zu ziehen. Es ist gar nicht so schwierig, als hochgebildet zu gelten, das glaub mir nur; es kommt bloß drauf an, sich nicht in flagranti bei dem ertappen zu lassen, was man nicht weiß. Da muss man dann eben manövrieren, die Schwierigkeit umschiffen, dem Hindernis aus dem Weg gehen und den andern mittels eines Lexikons den Mund stopfen. Alle Menschen sind dämlich wie Gänse und ungebildet wie Karpfen.«

Er redete ruhig weiter, ein munterer Knabe, der das Leben kennt, und er lächelte, als er die Menge sich vorüberschieben sah. Doch plötzlich fing er zu husten an und blieb stehen, bis der Anfall vorüber war; dann sagte er mutlos: »Ist es nicht ekelhaft, dass ich diese Bronchitis nicht loswerden kann? Und dabei sind wir mitten im Sommer. Ach, diesen Winter gehe ich zur Kur nach Menton. Hilft nichts, zum Donnerwetter. Die Gesundheit geht vor.«

Sie waren am Boulevard Poissonnière vor einer großen Glastür angelangt, an die innen eine aufgeschlagene Zeitung, und zwar beide Seiten, angeklebt war. Drei Leute waren stehen geblieben und lasen sie.

Oberhalb der Tür leuchtete wie ein Anruf in großen Buchstaben aus Gasflammen die Inschrift »La Vie Française«. Und die Vorübergehenden, die plötzlich in die Helligkeit gerieten, die diese drei strahlenden Worte warfen, erschienen unvermittelt im grellen Lichtschein, sichtbar, klar und deutlich wie am hellen Mittag, und dann verschwanden sie sogleich wieder im Dunkel.

Forestier stieß jene Tür auf:

»Komm«, sagte er.

Duroy trat ein, stieg eine pompöse und schmutzige Treppe hinauf, die von der ganzen Straße aus zu sehen war, gelangte in einen Flur, wo zwei Bürodiener seinen Kameraden grüßten, und blieb dann in einer Art Wartezimmer stehen, das staubig und abgenutzt und mit einer pissegrünen Plüschimitation bespannt war; sie war mit Flecken übersät und stellenweise zernagt, als hätten die Mäuse daran herumgeknabbert.

»Setz dich«, sagte Forestier, »in fünf Minuten bin ich wieder da.«

Und damit verschwand er durch eine der drei Türen, die in diesen Raum führten.

Ein befremdlicher, eigenartiger, unbeschreiblicher Geruch, der Geruch der Redaktionsräume, wogte an dieser Stätte. Duroy blieb unbeweglich sitzen, ein bisschen eingeschüchtert, vor allem aber überrascht. Dann und wann gingen Leute hastig an ihm vorbei; sie kamen durch die eine Tür herein und verschwanden durch die andere, ehe er Zeit gehabt hätte, sie sich anzuschauen.

Es waren bald junge, sehr junge Leute mit geschäftigen Mienen; in der Hand hielten sie ein Blatt Papier, das im Laufwind flatterte; bald waren es Setzer, deren mit Druckerschwärze befleckte Kittel einen sehr weißen Hemdkragen und eine Tuchhose sehen ließen, ganz wie Leute von Welt sie anhaben; und sie trugen behutsam lange Streifen bedruckten Papiers, noch feuchte, ganz frische Bürstenabzüge. Manchmal kam ein kleiner Herr herein, der mit allzu auffälliger Eleganz gekleidet war; sein Gehrock saß ein wenig gar zu sehr auf Taille, das Bein trat allzu sehr unter dem Hosenstoff hervor, der Fuß war in einen zu spitzen Schuh eingezwängt; es war irgendein mondäner Reporter, der Lokalnachrichten aus der Gesellschaft brachte.

Es kamen auch noch andere, ernst, wichtigtuerisch, Zylinder mit flachen Krempen auf den Köpfen, als könne diese Hutform sie von allen übrigen Menschen unterscheiden.

Forestier erschien wieder, Arm in Arm mit einem großen, hageren Mann von dreißig bis vierzig Jahren in Frack und weißer Binde; er hatte sehr dunkles Haar und einen zu sehr dünnen Spitzen ausgezogenen Schnurrbart. Dabei sah er überheblich und selbstzufrieden aus.

Forestier sagte zu ihm:

»Adieu, verehrter Meister.«

Der andere drückte ihm die Hand:

»Auf Wiedersehn, mein Lieber.«

Damit stieg er die Treppe hinab und pfiff vor sich hin, den Spazierstock unterm Arm.

Duroy fragte:

»Wer war denn das?«

»Jacques Rival, du weißt ja, der berühmte Berichterstatter für Tagesneuigkeiten, der Duellant. Er hat gerade seine Korrekturen gelesen. Garin, Montel und er sind die drei besten, geistvollsten und aktuellsten Berichterstatter, die wir in Paris haben. Er verdient hier dreißigtausend Francs das Jahr für wöchentlich zwei Artikel.«

Und beim Hinausgehen begegneten sie einem langhaarigen, dicken Männlein, das unsauber wirkte und schnaufend die Stufen hinaufstieg.

Forestier verbeugte sich sehr tief:

»Norbert de Varenne«, sagte er, »der Dichter, der Autor der Toten Sonnen, auch einer, der hoch im Kurs steht. Jede Geschichte, die er uns überlässt, kostet dreihundert Francs, und die längsten sind noch nicht mal zweihundert Zeilen lang. Aber jetzt lass uns ins Napolitaine gehen; ich komme allmählich um vor Durst.«

Sobald sie an dem Cafétisch saßen, rief Forestier: »Zwei Helle«, und goss das seine auf einen Zug hinunter, wogegen Duroy das Bier in langsamen Schlucken trank, es genoss und auskostete, als sei es etwas Kostbares und Seltenes.

Sein Gefährte schwieg in sich hinein; er schien nachzudenken, und dann fragte er plötzlich:

»Warum solltest du es nicht mit dem Journalismus versuchen?«

Der andere blickte verdutzt auf und schaute ihn an; dann sagte er:

»Aber … die Sache ist die … ich habe nie auch nur eine Zeile geschrieben.«

»Pah! Man versucht’s mal; man fängt einfach an. Ich selber könnte dich brauchen, du könntest mir Auskünfte einholen, Aufträge erledigen und Besuche machen. Für den Anfang bekämst du monatlich zweihundertfünfzig Francs – und dazu das Fahrgeld. Soll ich mal mit dem Direktor reden?«

»Aber natürlich, furchtbar gern.«

»Also, dann tu Folgendes, komm morgen zum Diner zu mir; ich habe bloß fünf oder sechs Gäste, den Chef, Monsieur Walter, dessen Frau, Jacques Rival und Norbert de Varenne, den hast du ja vorhin gesehen, und dann noch eine Freundin meiner Frau. Einverstanden?«

Duroy zögerte, wurde rot und verlegen. Schließlich stammelte er:

»Ich … ich habe bloß keine passende Garderobe.«

Forestier erstarrte:

»Du hast keinen Frack? Ja, zum Henker, ohne den kommt man doch nicht aus! In Paris, weißt du, wäre es vorteilhafter, kein Bett als keinen Frack zu haben.«

Dann fummelte er unversehens in der Westentasche, brachte ein paar Goldstücke zum Vorschein, nahm zwei Louis, legte sie vor seinen alten Kameraden hin und sagte herzlich und freundschaftlich:

»Gib sie mir wieder, wenn du es kannst. Leih oder kauf dir wenigstens gegen Anzahlung die Garderobe, die du brauchst; also kurz und gut, bring die Geschichte in Ordnung, aber komm unbedingt zum Diner zu mir, morgen um halb acht, Rue Fontaine 17.«

Duroy war ganz durcheinandergeraten, steckte das Geld ein und stotterte:

»Zu liebenswürdig von dir, ich danke dir vielmals, sei ganz sicher, ich vergesse es nicht …«

Der andere fiel ihm ins Wort:

»Lass nur, schon gut. Noch ein Bier, was?«

Und er rief: »Kellner, zwei Helle!«

Als sie getrunken hatten, fragte der Journalist:

»Willst du noch ein bisschen bummeln, so etwa ein Stündchen?«

»Nur zu gern.«

Und sie machten sich auf den Weg zur Madeleine.

»Was könnten wir jetzt wohl anfangen?«, fragte Forestier. »Es wird immer behauptet, in Paris fände ein Flaneur stets Ablenkung; aber das stimmt nicht. Wenn ich abends mal bummeln will, weiß ich nie, wohin ich gehen soll. Ein Gang durch den Bois ist nur mit einer Frau amüsant, und die hat man nicht immer zur Verfügung; die Cafés mit Musik, die sind was für meinen Apotheker und seine Frau Gemahlin, aber nicht für mich. Also, was tut man? Nichts. Es müsste hier einen Sommergarten geben wie den Parc Monceau; der müsste die ganze Nacht geöffnet sein, und da müsste man sehr gute Musik hören und unter den Bäumen was Kühles trinken können. Das wäre dann keine Vergnügungsstätte, sondern eine Örtlichkeit, an der man umherschlendern könnte; der Eintritt müsste sehr teuer sein, damit die hübschen Damen sich angelockt fühlen. Dann könnte man auf schön mit Sand bestreuten Wegen lustwandeln, die vom elektrischen Licht bestrahlt werden, und sich hinsetzen, damit man, ganz nach Belieben, sich die Musik aus der Nähe oder aus der Ferne anhören kann. So was Ähnliches haben wir früher mal bei Musard gehabt, aber das war zu kneipenhaft, es gab zu viel Tanzmusik, es war nicht groß genug, nicht dunkel genug, nicht verschwiegen genug. Es müsste ein schöner, sehr großer Park sein. Zauberhaft wäre das. Wohin möchtest du?«

Duroy in seiner Verlegenheit wusste nicht, was er sagen sollte; endlich entschloss er sich:

»Ich war noch nie in den Folies-Bergère. Da ginge ich gern mal hin.«

Sein Begleiter rief aus:

»Die Folies-Bergère, du lieber Himmel! Da schmoren wir wie in einer Bratküche. Na, meinetwegen, da ist immer was los.«

Und sie machten auf den Absätzen kehrt, um in die Rue du Faubourg-Montmartre zu gelangen.

Die erleuchtete Fassade des Etablissements warf einen hellen Lichtschein in die vier Straßen, die davor zusammentreffen. Am Ausgang wartete eine Reihe von Droschken.

Forestier ging hinein, Duroy hielt ihn zurück:

»Wir müssen doch erst zum Billettschalter.«

Der andere antwortete großspurig:

»Wenn ich dabei bin, braucht nicht bezahlt zu werden.«

Als er an die Kontrolle kam, grüßten ihn die drei Kontrolleure. Der mittlere hielt ihm die Hand hin. Der Journalist fragte:

»Haben Sie eine gute Loge?«

»Aber gewiss doch, Monsieur Forestier.«

Er nahm den ihm gereichten Zettel, stieß die Polstertür auf, deren Flügel mit Leder bespannt waren, und sie befanden sich im Zuschauerraum.

Wie ein sehr dünner Nebel verschleierte Tabakrauch ein wenig die weiter ab liegende Bühne und die andere Seite des Theaters. Und da dieser leichte Dunst unaufhörlich in zarten, weißlichen Fäden aus allen Zigarren und Zigaretten aufstieg, die alle diese Leute rauchten, ballte er sich an der Decke zusammen und bildete unter der breiten Wölbung um den Kronleuchter herum und oberhalb des ersten Ranges einen rauchbewölkten Himmel.

In dem weitläufigen Eingangsflur, der zu dem Rundgang führt, wo das aufgeputzte Dirnenvolk umherstreicht und sich in die dunkle Schar der Männer mischt, erwartete vor einer der drei Theken, hinter denen geschminkt und glanzlos drei Verkäuferinnen von Getränken und Liebe thronten, eine Frauengruppe die Ankommenden.

Die hohen Spiegel hinter ihnen warfen ihre Rücken und die Gesichter der Vorübergehenden zurück.

Forestier drängte sich durch die Gruppen und ging als einer, der Anspruch auf Rücksichtnahme hat, rasch weiter. Er trat an eine Schließerin heran.

»Loge siebzehn«, sagte er.

»Hier bitte.«

Und sie wurden in einen kleinen hölzernen Kasten eingeschlossen, der keine Decke hatte und rot ausgeschlagen war; er enthielt vier Stühle von derselben Farbe, die so dicht nebeneinanderstanden, dass man sich kaum dazwischen hindurchzwängen konnte. Die beiden Freunde setzten sich; rechts wie links schloss sich in einem gestreckten Bogen, dessen beide Enden bis an die Bühne heranreichten, eine Reihe ähnlicher Käfige an, in denen gleichfalls Leute saßen; es waren von ihnen nur Kopf und Brust zu sehen.

Auf der Bühne vollführten drei junge Männer in enganliegenden Trikots nacheinander Übungen am Reck, ein großer, ein mittlerer und ein kleiner.

Erst trat der Große mit kurzen, raschen Schritten vor, lächelte und grüßte mit einer Bewegung, als wolle er eine Kusshand werfen.

Unter seinem Trikot zeichneten sich die Muskeln der Arme und Beine ab; er drückte die Brust heraus, damit sein allzu sehr vorspringender Magen weniger auffiel; sein Gesicht wirkte wie das eines Friseurgehilfen, denn ein tadellos gezogener Scheitel teilte sein Haar genau in der Mitte des Schädels in zwei gleiche Hälften. Mit einem anmutigen Satz sprang er an das Reck und schwang sich, an den Händen hängend, herum wie ein wirbelndes Rad; oder er hing mit steifen Armen und ausgestrecktem Körper waagerecht im Leeren und hielt sich nur durch die Kraft seiner Handgelenke an der starren Stange fest.

Dann sprang er auf den Boden, grüßte abermals lächelnd, unter dem Beifall des Parketts, ging beiseite und lehnte sich an die Kulisse, wobei er bei jedem Schritt seine Beinmuskulatur spielen ließ.

Der Zweite, der weniger groß und vierschrötiger war, trat jetzt vor und wiederholte dieselbe Übung, und der Letzte vollführte sie abermals, inmitten des stärkeren Beifalls der Zuschauer.

Aber Duroy kümmerte sich kaum um die Vorführung; er hatte den Kopf gewendet und sah unablässig hinter sich nach der großen Wandelhalle hin, die voll von Männern und Prostituierten war.

Forestier sagte zu ihm:

»Sieh dir bloß mal das Parkett an; nichts als Spießer mit ihren Frauen und Kindern, harmlose Stumpfköpfe, die bloß herkommen, um zuzusehen. In den Logen Boulevardbummler, ein paar Künstler, ein paar Huren zweiter Ordnung; und hinter uns das komischste Gemisch, das es in Paris gibt. Wer diese Männer wohl sein mögen? Sieh sie dir doch genauer an. Von jeder Sorte sind welche da, aus allen Berufsschichten und allen Kasten, aber das Luderzeug überwiegt. Kleine Angestellte, Bankmenschen, Ladenschwengel, Ministerialschreiber, Reporter, Zuhälter, Offiziere in Zivil, Angeber im Frack, die in der Kneipe zu Abend gegessen haben und so tun, als kämen sie aus der Oper, ehe sie ins Italiens gehen, und dann noch ein Haufen Zweideutiger, die sich der Analyse entziehen. Und die Frauen? Nur eine Marke: die, die im Américain zu Abend essen, Huren zu einem oder zwei Louis, die hinter Ausländern her sind, weil die fünf Louis blechen, Huren, die ihren Stammkunden Bescheid sagen, wann sie frei sind. Man kennt sie samt und sonders seit zehn Jahren; sie sind jeden Abend hier, das ganze Jahr hindurch, immer am gleichen Ort, sofern sie nicht eine Gesundheitskur in Saint-Lazare oder in Lourcine machen.«

Duroy hörte nicht mehr zu. Eine der Frauen hatte sich auf ihre Logenbrüstung gestützt und sah ihn an. Es war eine große Brünette mit hellgeschminktem Gesicht, dunklen, länglichen, durch den Farbstift betonten Augen, die von enormen, künstlichen Brauen gerahmt wurden. Ihre zu starken Brüste spannten die dunkle Seide ihres Kleids; und ihre gemalten Lippen, rot wie eine Wunde, liehen ihr etwas Tierhaftes, Glühendes, Übertriebenes, das aber dennoch Begehren entfachte.

Sie rief durch eine Kopfbewegung eine ihrer Freundinnen heran, die gerade vorüberging, eine Blondine mit rötlichem Haar, ebenfalls dicklich, und sagte, um gehört zu werden, ziemlich laut zu ihr:

»Sieh mal den hübschen Jungen da; wenn er es für zehn Louis mit mir tun wollte, sagte ich nicht nein.«

Forestier drehte sich um und klapste Duroy lächelnd auf den Schenkel:

»Das gilt dir; du hast Erfolg, mein Lieber. Gratuliere!«

Der ehemalige Unteroffizier war rot geworden; mit einer mechanischen Bewegung der Finger betastete er die beiden Goldstücke in seiner Westentasche.

Der Vorhang war gefallen; das Orchester spielte jetzt einen Walzer.

Duroy sagte:

»Wollen wir nicht ein bisschen umhergehen?«

»Ganz wie du willst.«

Sie gingen hinaus und wurden sogleich vom Strom der auf und ab Wandelnden mitgerissen. Gedrückt, gestoßen, gedrängt und geschoben gingen sie weiter und hatten eine Heerschar von Hüten vor sich. Und die Huren glitten zu zweien durch diese Männermenge, durchquerten sie ohne Schwierigkeit, schlüpften zwischen Ellbogen, zwischen Rücken hindurch, als seien sie völlig in ihrem Element, als fühlten sie sich wohl wie die Fische im Wasser inmitten dieses Gewoges von Mannwesen.

Der entzückte Duroy ließ sich treiben, förmlich berauscht sog er diese von Tabak, Menschengeruch und Parfüm der Dirnen verdorbene Luft ein. Forestier indessen schwitzte, rang nach Luft und hustete.

»Komm lieber mit in den Garten«, sagte er.

Und sie bogen nach links ab und kamen in eine Art von überdachtem Garten, wo zwei große, geschmacklose Springbrunnen Kühlung spendeten. Zwischen Taxus- und Thujabüschen in Holzkübeln saßen Männer und Frauen an Blechtischen und tranken.

»Noch ein Bier?«, fragte Forestier.

»Ja, gern.«

Sie setzten sich und sahen das Publikum vorbeigehen.

Von Zeit zu Zeit blieb eine der Herumstreunenden stehen und fragte mit einem leeren Lächeln: »Laden Sie mich zu was ein?« Und da Forestier immer antwortete: »Ja, zu ’nem Glas Wasser aus dem Springbrunnen«, ging sie weiter und brummte vor sich hin: »Rutsch mir den Buckel runter, du Muffel!«

Aber die dicke Brünette, die sich zuvor hinten auf die Loge der beiden Kameraden gestützt hatte, erschien wieder, anmaßenden Schrittes und den Arm unter den der dicken Blonden geschoben. Es war tatsächlich ein prachtvolles Weiberpaar erster Sorte.

Als sie Duroy erblickte, lächelte sie, wie wenn ihrer beider Augen sich bereits intime und heimliche Dinge gesagt hätten; sie nahm sich einen Stuhl, setzte sich in aller Ruhe ihm gegenüber, ließ auch ihre Freundin Platz nehmen und bestellte dann mit heller Stimme:

»Kellner, zwei Grenadine!«

Der verdutzte Forestier stieß hervor:

»Na, du bist nicht grade bange!«

Sie antwortete:

»Ich bin versessen auf deinen Freund. Der ist tatsächlich ein hübscher Junge. Ich glaube, ich könnte um seinetwillen Dummheiten begehen!«

Duroy wurde verlegen und wusste nichts zu sagen. Er zwirbelte seinen gelockten Schnurrbart und lächelte blöd. Der Kellner brachte den Granatapfelsaft; die Frauen tranken ihn auf einen Zug aus; dann standen sie auf, und die Brünette sagte mit einem kleinen, freundschaftlichen Nicken und einem leichten Fächerschlag auf Duroys Arm zu ihm:

»Danke, mein Schatz. Gesprächig bist du nicht grade.«

Und sie gingen weg und schwenkten ihren Hintern.

Da musste Forestier lachen:

»Sag mal, alter Freund, weißt du eigentlich, dass du tatsächlich Erfolg bei den Frauen hast? So was muss man wahrnehmen. Damit kannst du es weit bringen.«

Er verstummte für einen Augenblick und fuhr dann in dem träumerischen Tonfall der Leute, die laut denken, fort:

»Durch die kommt man nämlich nach wie vor am schnellsten zum Ziel.«

Und da Duroy noch immer lächelte, ohne zu antworten, fragte er:

»Willst du noch hierbleiben? Ich gehe jetzt heim, ich habe genug davon.«

Der andere murmelte:

»Ja, ich bleibe noch ein bisschen. Es ist noch früh.«

Forestier stand auf:

»Also dann adieu. Bis morgen. Vergiss es nicht. Rue Fontaine 17, um halb acht.«

»In Ordnung; bis morgen. Danke.«

Sie drückten einander die Hand, und der Journalist ging.

Sobald er außer Sicht war, fühlte Duroy sich erleichtert, und er betastete abermals frohgemut die beiden Goldstücke in seiner Tasche; dann stand er auf und begann die Menge zu durcheilen; er durchstöberte sie mit den Blicken.

Nur zu bald erblickte er sie, die beiden Frauen, die blonde und die braune; sie stolzierten noch immer mit ihrem Bettlerinnenschritt durch das Männergewühl.

Stracks ging er auf sie zu, aber als er dicht vor ihnen stand, hatte er den Mut verloren.

Die Braune fragte ihn:

»Na, hast du die Sprache wiedergefunden?«

Er stammelte: »Ich glaube schon«; etwas anderes zu sagen, brachte er nicht fertig.

Alle drei standen sie da, eingezwängt, die Bewegung in der Wandelhalle aufhaltend, und bildeten um sich her einen Wirbel.

Da fragte sie unvermittelt:

»Kommst du mit?«

Und er, der vor Begehrlichkeit zitterte, antwortete grob und unumwunden:

»Ja, aber ich habe bloß noch einen Louis bei mir.«

Sie lächelte gleichgültig:

»Macht nichts.«

Und zum Zeichen der Besitzergreifung nahm sie seinen Arm.

Beim Hinausgehen überlegte er, dass er sich mit den ihm verbleibenden zwanzig Francs leicht für den nächsten Tag einen Abendanzug würde leihen können.

II

»Bitte, wo wohnt Monsieur Forestier?«

»Dritter Stock, linke Tür.«

Das hatte der Hausmeister mit liebenswürdiger Stimme geantwortet, aus der etwas wie Hochachtung vor seinem Mieter klang. Und Georges Duroy stieg die Treppe hinan.

Ihm war ein bisschen beklommen, verschüchtert und unbehaglich zumute. Zum ersten Mal in seinem Leben trug er einen Frack, und das Gesamt seiner Toilette machte ihm Sorgen. Er hatte das Gefühl, sie sei mangelhaft; er trug keine Lackschuhe, wenngleich recht elegante Straßenschuhe, weil er von je Wert auf gutes Schuhzeug gelegt hatte; das Hemd hatte er an ebenjenem Morgen für vier Francs fünfzig im Louvre gekauft, und der zu dünne Einsatz knitterte bereits. Seine übrigen Hemden, die für alle Tage, waren alle mehr oder weniger schadhaft; auch das beste davon hätte er nicht anziehen können.

Die Hose war ihm etwas zu weit, sie betonte das Bein nicht richtig und schien sich um die Wade zu rollen; sie sah ungebügelt aus wie alle Kleidungsstücke aus zweiter Hand auf Gliedern, die sie zufällig bedecken. Nur der Frack saß nicht übel; es hatte sich ergeben, dass er zu seiner Figur einigermaßen passte.

Langsam stieg er die Stufen hinauf, das Herz klopfte ihm, er hatte Angst, und vor allem quälte ihn die Furcht, lächerlich zu wirken; und plötzlich erblickte er vor sich einen Herrn in großer Toilette, der ihn ansah. Sie standen einander so dicht gegenüber, dass Duroy zurückwich, aber dann sperrte er Mund und Nase auf: er selber war es, sein Spiegelbild in einem hohen, bis zum Boden reichenden Spiegel, der auf dem Treppenabsatz des ersten Stocks eine lange, perspektivische Galerie vortäuschte. Ein Freudenschwall durchbebte ihn; er fand sich weit besser aussehend, als er je geglaubt hätte.

Da er daheim nur seinen kleinen Rasierspiegel besaß, hatte er sich nie von oben bis unten mustern können, und da er lediglich die einzelnen Teile seiner improvisierten Toilette höchst unvollständig hatte sehen können, hatte er sich deren Unvollkommenheiten übertrieben und war bei der Vorstellung, grotesk zu wirken, ganz kopflos gewesen.

Doch als er sich jetzt im Spiegel erblickte, hatte er sich nicht wiedererkannt; er hatte sich für jemand anders gehalten, für einen Mann von Welt, der ihm auf den ersten Blick sehr elegant, sehr schick vorgekommen war.

Und nun er sich eingehend musterte, gab er zu, dass der Gesamteindruck tatsächlich befriedigend war.

Daraufhin studierte er sich, wie die Schauspieler es tun, wenn sie ihre Rollen lernen. Er lächelte sich zu, reichte sich die Hand, machte Gesten, lieh Gefühlen Ausdruck: dem Erstaunen, der Freude, der Billigung; und er war auf Abstufungen des Lächelns und der Absichten der Augen bedacht, um sich den Damen gegenüber als galant zu bezeigen, ihnen anzudeuten, dass sie bewundert und dass sie begehrt würden.

Im Treppenhaus ging eine Tür auf. Er fürchtete, überrascht zu werden, und begann, sehr rasch hinaufzusteigen, wobei er Angst hatte, er sei bei seinen Mätzchen von einem Gast seines Freundes beobachtet worden.

Als er im zweiten Stockwerk anlangte, erblickte er einen weiteren Spiegel und verlangsamte den Schritt, um sich vorübergehen zu sehen. Sein Aussehen kam ihm wahrhaft elegant vor. Sein Gang wirkte gut. Und ein maßloses Selbstvertrauen erfüllte ihn. Unbedingt musste er mit diesem Äußeren Erfolg haben und ebenso mit seinem Verlangen voranzukommen, mit der Entschlossenheit, deren er sich bewusst war, und der Unabhängigkeit seines Denkens. Am liebsten wäre er jetzt gelaufen und bis zum letzten Stockwerk hinaufgesprungen. Vor dem dritten Spiegel blieb er abermals stehen, zwirbelte sich den Schnurrbart mit der ihm vertrauten Bewegung, nahm den Hut ab, um sich das Haar zu glätten, und flüsterte halblaut vor sich hin, wie er es häufig tat: »Glänzende Erfindung.« Dann streckte er die Hand nach der Klingel aus und schellte.

Fast auf der Stelle öffnete sich die Tür, und er befand sich einem schwarzbefrackten, ernsten, glattrasierten Diener von so tadellosem Auftreten gegenüber, dass Duroy von neuem gänzlich durcheinandergeriet, ohne zu begreifen, woher diese unbestimmte Wallung rühre: vielleicht von einem unbewussten Vergleich des Schnitts der beiden Fräcke. Jener Lakai, der Lackschuhe trug, fragte, als er den Mantel nahm, den Duroy über dem Arm getragen hatte aus Furcht, die Flecken möchten zu sehen sein:

»Wen darf ich melden?«

Und dann gab er den Namen hinter eine angehobene Portière weiter, in einen Salon, der jetzt betreten werden musste.

Doch Duroy hatte plötzlich seine Zuversicht eingebüßt, fühlte sich vor Angst gelähmt und atmete schwer. Er war im Begriff, den ersten Schritt in das erwartete, erträumte Dasein zu tun. Dennoch ging er weiter. Eine junge blonde Frau stand ganz allein da und erwartete ihn, in einem großen, hellerleuchteten Zimmer, das voller Pflanzen war wie ein Treibhaus.

Gänzlich aus der Fassung gebracht, blieb er stehen. Wer mochte diese ihm zulächelnde Dame sein? Da fiel ihm ein, dass Forestier ja verheiratet sei; und der Gedanke, diese hübsche, elegante Blondine müsse die Frau seines Freundes sein, vollendete seine Verwirrung.

Er stotterte:

»Madame, ich bin …«

Sie reichte ihm die Hand:

»Ich weiß schon, Monsieur. Charles hat mir von Ihrer beider Begegnung gestern Abend erzählt, und ich bin sehr froh über seinen guten Einfall, Sie zu bitten, Sie möchten heute mit uns speisen.«

Er wurde bis hinter die Ohren rot, wusste nicht mehr, was er sagen solle, und fühlte sich von Kopf bis Füßen genau geprüft, inspiziert, abgewogen und beurteilt.

Es drängte ihn, sich zu entschuldigen, sich einen Grund auszudenken, der die Unzulänglichkeit seiner Toilette erklärt hätte; aber es fiel ihm keiner ein, und er wagte nicht, an dies heikle Thema zu rühren.

Er nahm in einem Sessel Platz, auf den sie hingedeutet hatte, und als er spürte, wie die elastische, weiche Plüschbespannung des Sitzes unter ihm nachgab, als er fühlte, wie er einsank, umschmiegt und umfangen wurde von diesem schmeichlerischen Möbelstück, dessen gepolsterte Rückenlehne und Arme ihn zart stützten, schien ihm, er sei in ein neues, reizvolles Leben eingegangen, er ergreife Besitz von etwas Köstlichem; ihm war, als werde er jemand, als sei er überm Berge; und er blickte Madame Forestier an, deren Augen ihn nicht losgelassen hatten.

Sie trug ein blassblaues Kaschmirkleid, das ihre geschmeidige Gestalt und ihre üppigen Brüste gut zur Geltung brachte.

Die Haut der Arme und des Halses tauchte aus einem Geschäum weißer Spitzen auf, mit denen das Oberteil und die kurzen Ärmel eingefasst waren; und das oben auf dem Kopf zusammengefasste Haar, das sich am Nacken leicht lockte, bildete über dem Hals eine leichte Wolke blonden Flaums.

Duroy gewann unter ihrem Blick, der, ohne dass er gewusst hätte, warum, an den der Dirne erinnerte, der er am Vorabend in den Folies-Bergère begegnet war, seine Selbstsicherheit wieder. Sie hatte graue Augen, Augen von einem bläulichen Grau, das ihren Ausdruck seltsam machte, eine schmale Nase, volle Lippen, ein etwas fleischiges Kinn und ein unregelmäßiges, verführerisches, liebenswürdiges und schelmisches Gesicht. Es war eins jener Frauengesichter, in denen jeder Zug von einer besonderen Anmut kündet und eine Bedeutung zu haben scheint, in denen jede Regung vermuten lässt, sie sage oder verberge etwas.

Nach einem kurzen Schweigen fragte sie:

»Sind Sie schon lange in Paris?«

Er antwortete und wurde dabei allmählich sicherer:

»Erst seit ein paar Monaten, Madame. Ich bin bei der Eisenbahn angestellt; aber Forestier hat mich hoffen lassen, ich könne durch ihn im Journalismus Fuß fassen.«

Sie lächelte sichtbarer, wohlwollender; und sie murmelte, wobei sie die Stimme senkte:

»Ich weiß.«

Es hatte von neuem geschellt. Der Diener meldete:

»Madame de Marelle.«

Das war eine kleine Dunkelhaarige, eine von denen, die man als Brünette bezeichnet.

Behänden Schrittes kam sie herein; sie war in ein enganliegendes, von oben bis unten ihre Formen betonendes, dunkles, ganz schlichtes Kleid gehüllt.

Einzig eine rote Rose, die in ihrem dunklen Haar steckte, zog den Blick beinahe gewaltsam auf sich, schien ihre Züge zu betonen, das Besondere ihres Charakters hervorzuheben, ihr das Lebhafte und Jähe zu geben, das ihr eigen war.

Ein kleines Mädchen in kurzem Rock folgte ihr. Madame Forestier stürzte ihr entgegen:

»Guten Tag, Clotilde.«

»Guten Tag, Madeleine.«

Sie küssten einander auf die Wangen. Danach bot das Kind mit der Sicherheit einer Erwachsenen die Stirn dar und sagte dabei:

»Guten Tag, Tante.«

Madame Forestier küsste sie; dann erfolgte die Vorstellung:

»Monsieur Georges Duroy, ein guter Kamerad von Charles. – Madame de Marelle, meine Freundin und entfernte Verwandte.«

Sie fügte hinzu:

»Sie wissen ja, wir sind hier ganz zwanglos beisammen, ohne alle Umstände und Förmlichkeiten. So ist es Ihnen doch recht, nicht wahr?«

Der junge Mann verbeugte sich.

Aber die Tür öffnete sich von neuem, und es erschien ein kleiner, dicker, untersetzter, rundlicher Herr, der eine hochgewachsene, schöne Frau am Arm führte; sie überragte ihn, war viel jünger, zeigte vornehmes Gehaben und eine ernste Haltung. Es waren Monsieur Walter, Abgeordneter, Finanzmann, mit viel Geld und vielerlei Geschäften, Jude und Südländer, Direktor der Vie Française, und seine Frau, geborene Basile-Ravalau, die Tochter des Bankiers gleichen Namens.

Dann erschienen in kurzen Abständen Jacques Rival, sehr elegant, und Norbert de Varenne, dessen Frackkragen glänzte, ein bisschen eingefettet durch das lange, bis auf die Schultern niederfallende Haar, das zudem ein paar weiße Staubkörner daraufgesät hatte.

Die schlecht geknotete Schleife schien er nicht zum ersten Mal zu tragen. Er trat vor mit dem Gebaren eines alten Beau, ergriff Madame Forestiers Hand und drückte einen Kuss darauf. Durch die Bewegung, die er beim Bücken vollführte, ergoss sich sein langes Haar wie Wasser über den nackten Arm der jungen Frau.

Nun erschien auch Forestier und entschuldigte sich ob seiner Verspätung. Er sei in der Zeitung durch die Affäre Morel zurückgehalten worden. Morel, ein radikaler Abgeordneter, hatte gerade beim Ministerium wegen einer Kreditforderung für die Kolonisierung Algeriens interpelliert. Der Diener meldete:

»Madame, es ist angerichtet!«

Und man ging ins Esszimmer hinüber.

Duroy war zwischen Madame de Marelle und deren Tochter gesetzt worden. Abermals fühlte er sich beklommen; er hatte Angst, einen Fehler bei der konventionellen Handhabung der Gabel, des Löffels oder der Gläser zu begehen. Vor ihm standen ihrer vier, und das eine war leicht bläulich getönt. Was mochte aus dem wohl getrunken werden?

Die Suppe wurde schweigend gegessen; dann fragte Norbert de Varenne:

»Haben Sie über diesen Prozess Gauthier gelesen? Komische Sache!«

Und nun wurde über diese mit Erpressung verquickte Ehebruchsgeschichte hin und her geredet. Man sprach darüber durchaus nicht, wie man im Familienkreis über Geschehnisse spricht, die in der Presse berichtet worden sind, sondern wie man unter Ärzten über eine Krankheit oder unter Grünwarenhändlern über Gemüse spricht. Man entrüstete sich weder, noch wunderte man sich über die Begleitumstände; man forschte nach deren tieferen, geheimen Gründen, und zwar mit berufsbedingter Neugier und völliger Gleichgültigkeit gegenüber dem Verbrechen an sich. Man versuchte säuberlich, die Motive des Vorgefallenen zu erklären, alle Phänomene des Gehirns, aus denen das Drama entstanden war, mithin das wissenschaftliche Ergebnis eines besonderen Geisteszustands festzustellen. Die Damen beteiligten sich an dieser Suche, an dieser Arbeit genauso leidenschaftlich. Und dann wurden andere unlängst geschehene Ereignisse untersucht, kommentiert, nach allen Seiten gedreht und gewendet und auf ihre Gewichtigkeit hin geprüft, und zwar mit dem praktischen Blick und der besonderen Sehweise der Nachrichtenhändler, der Zeilenverkäufer der menschlichen Komödie, gerade wie man bei den Kaufleuten die Dinge, die man dem Publikum vorlegen will, prüft, herumdreht und abwiegt.

Dann kam die Rede auf ein Duell, und Jacques Rival ergriff das Wort. Das war sein Fachgebiet; niemand anders konnte sich über diese Affäre äußern.

Duroy wagte nicht, auch nur ein Wort anzubringen. Dann und wann sah er zu seiner Tischnachbarin hin, deren runde Brust ihn verlockte. Ein von einem Goldfaden gehaltener Diamant hing ihr am Ohrläppchen, wie wenn ihr ein Wassertropfen über die Haut geglitten wäre. Von Zeit zu Zeit machte sie eine Bemerkung, die stets ein Lächeln auf den Lippen erweckte. Ihr Wesen war drollig, liebenswert, verblüffend, es war der Esprit einer erfahrenen Halbwüchsigen, die die Dinge sorglos beurteilt und sie mit leichtem, wohlwollendem Skeptizismus betrachtet.

Vergebens suchte Duroy nach einem Kompliment, das er ihr machen könnte, und da ihm nichts einfiel, beschäftigte er sich mit ihrer Tochter, schenkte ihr zu trinken ein, reichte ihr die Schüsseln, bediente sie. Das Kind war ernsthafter als seine Mutter; es dankte mit ernster Stimme und einem kurzen Nicken: »Sie sind sehr liebenswürdig, Monsieur«, und lauschte mit nachdenklichem Gesichtchen den Erwachsenen.

Das Essen war vortrefflich, und jeder geriet in Begeisterung. Monsieur Walter aß wie ein Scheunendrescher, redete so gut wie nichts und musterte mit einem Schrägblick unter der Brille hindurch die ihm gereichten Speisen. Norbert de Varenne nahm es mit ihm auf und ließ dann und wann Saucentropfen auf seinen Hemdeinsatz fallen.

Forestier gab sich lächelnd und ernsthaft, überwachte alles, tauschte mit seiner Frau Blicke des Einverständnisses nach Art von Kollegen, wenn sie gemeinsam eine schwierige Arbeit durchführen, die nach Wunsch gerät.

Die Gesichter wurden rot, die Stimmen schwollen an. Alle paar Augenblicke fragte der Diener die Gäste flüsternd »Corton – Château-Laroze?«.

Duroy hatte den Corton nach seinem Geschmack gefunden und ließ sich jedes Mal das Glas füllen. Es erfüllte ihn eine köstliche Heiterkeit, eine warme Heiterkeit, die ihm aus dem Bauch in den Kopf stieg, seine Glieder durchrann, ihn völlig durchdrang. Er fühlte sich ganz und gar von einem Wohlbehagen überflutet, einem Wohlbehagen des Lebens und Denkens, des Leibes und der Seele.

Und es überkam ihn ein Drang zu sprechen, sich bemerkbar zu machen, vernommen und geschätzt zu werden wie diese Herren, deren nebensächlichste Äußerungen mit Genuss aufgenommen wurden.

Aber das nicht abreißende Geplauder, das die Einfälle miteinander verknüpfte, das auf ein Wort, eine Nichtigkeit hin von einem Thema zum andern hüpfte, nachdem die Tagesereignisse durchgesprochen, nachdem im Vorübergehen tausenderlei Fragen gestreift worden waren, wandte sich schließlich wieder Morels großer Interpellation im Zusammenhang mit der Kolonisation Algeriens zu.

Walter machte zwischen zwei Gängen ein paar Scherze; er war skeptischen und etwas schmalzigen Geistes. Forestier zitierte seinen morgigen Artikel; Jacques Rival verlangte eine Militärregierung und eine Zuteilung von Land an alle Offiziere nach dreißig Jahren Kolonialdienst.

»Auf diese Weise«, sagte er, »schafft man eine energische Gesellschaft, die seit langem gelernt hat, sich in dem Land auszukennen und es zu lieben, die seine Sprache spricht und über alle ernsten Lokalfragen im Bilde ist, an denen sich die Neueinwanderer unfehlbar die Köpfe einrennen.«

Norbert de Varenne unterbrach ihn:

»Ja … sie wissen dann über alles Bescheid, ausgenommen die Landwirtschaft. Sie sprechen zwar Arabisch, aber sie haben keine Ahnung, wie man Runkelrüben versetzt und wie man Weizen sät. Sie sind ganz sicher gute Fechter, aber vom Düngen verstehen sie nichts. Man sollte lieber dies neue Land für jedermann weit auftun. Die Intelligenten werden sich dort eine Stellung schaffen, und die andern gehen eben unter. Das ist das soziale Gesetz.«

Es folgte ein leichtes Schweigen. Man lächelte.

Georges Duroy tat den Mund auf und brachte vor, wobei er über seine Stimme erstaunt war, wie wenn er sich niemals hätte reden hören:

»Dem Land da unten fehlt vor allem guter Boden. Die wahrhaft fruchtbaren Ländereien dort kosten genauso viel wie in Frankreich und werden als Kapitalanlage von reichen Parisern sehr gern gekauft. Die wahren Siedler, die armen, die aus Mangel an Brot auswandern, werden in die Wüste zurückgedrängt, wo nichts wächst, nämlich aus Wassermangel.«

Alle blickten ihn an. Er fühlte, dass er rot wurde. Walter fragte:

»Sie kennen also Algerien?«

Er antwortete:

»Ja, ich war zweieinhalb Jahre drüben und bin längere Zeit in drei Provinzen gewesen.«

Und unvermittelt vergaß Norbert de Varenne Morels Interpellation und fragte ihn nach gewissen Bräuchen, über die er von einem Offizier gehört hatte. Es handelte sich dabei um Mzab, eine kleine, mitten in der Sahara entstandene arabische Republik, im dürrsten Teil dieser glühend heißen Region.

Duroy war zweimal in Mzab gewesen, und so erzählte er von den Sitten jener seltsamen Gegend, wo Wassertropfen mit Gold aufgewogen werden, wo jeder Einwohner zu sämtlichen öffentlichen Arbeiten herangezogen wird, wo die Redlichkeit im Geschäftsleben höher entwickelt ist als bei den zivilisierten Völkern.

Er sprach mit einem gewissen aufschneiderischen Schwung; der Wein und das Verlangen, zu gefallen, hatten ihn angeregt; er erzählte kleine Geschichten aus dem Soldatenleben, schilderte Züge aus dem Leben der Araber und Kriegsabenteuer. Er fand sogar ein paar farbige Worte für jene gelben, kahlen Weiten, die unter den verzehrenden Flammen der Sonne so unendlich trostlos wirken.

Alle Damen hielten die Blicke auf ihn gerichtet. Madame Walter murmelte mit ihrer trägen Stimme:

»Sie könnten aus Ihren Erinnerungen eine reizende Artikelfolge machen.«

Da musterte Walter den jungen Mann über die Gläser seiner Brille hinweg, wie er zu tun pflegte, wenn er sich Gesichter genauer ansehen wollte. Das Essen schaute er sich unter den Gläsern hindurch an.

Forestier nahm die Gelegenheit wahr:

»Lieber Chef, ich hatte Monsieur Georges Duroy Ihnen gegenüber bereits erwähnt, als ich Sie bat, ihn mir für die Sparte ›Politische Informationen‹ beizuordern. Seit Marambot bei uns ausgeschieden ist, habe ich niemanden, der wichtige, vertrauliche Erkundigungen einholen kann, und darunter leidet die Zeitung.«

Der alte Walter wurde ernst und nahm die Brille ab, um Duroy genau anzuschauen. Dann sagte er:

»Ganz sicher hat Monsieur Duroy eine originelle Art, die Dinge zu betrachten. Wenn er die Freundlichkeit hätte, morgen um drei zu einer Plauderstunde zu mir zu kommen, könnten wir die Sache ins Reine bringen.«

Dann wandte er sich nach einer Schweigepause unverhohlen dem jungen Mann zu:

»Aber schreiben Sie uns doch sofort irgendeine bunte kleine Artikelfolge über Algerien. Erzählen Sie einfach Ihre Erlebnisse, und mischen Sie die Frage der Kolonisierung hinein, wie Sie es gerade eben getan haben. Das ist aktuell, durchaus aktuell, und ich bin überzeugt, es wird unsern Lesern Spaß machen. Aber machen Sie schnell damit! Ich muss den ersten Artikel für morgen oder übermorgen haben, während in der Kammer darüber verhandelt wird, um die Leserschaft zu ködern.«

Mit der ernsten Liebenswürdigkeit, die sie bei allem spüren ließ und die ihren Worten einen Hauch von Gunst verlieh, fügte Madame Walter hinzu:

»Und Sie haben ja einen reizenden Titel: ›Erinnerungen eines Chasseur d’Afrique‹; nicht wahr, Monsieur Norbert?« Der spät zum Ruhm gelangte alte Dichter verabscheute und fürchtete alle Neulinge. Er antwortete trocken:

»Ja, vortrefflich, vorausgesetzt, dass die Artikelfolge den richtigen Ton anschlägt, denn darin besteht die große Schwierigkeit: im richtigen Ton, in dem, was man in der Musik als die Tonart bezeichnet.«

Madame Forestier bedachte Duroy mit einem gönnerhaften, lächelnden Blick, einem Kennerblick, der zu sagen schien: »Du wirst dich schon durchsetzen.« Madame de Marelle hatte sich ihm bereits mehrmals zugewandt, und der Diamant an ihrem Ohrläppchen hatte in einem fort gezittert, als ob der winzige Wassertropfen sich loslösen und herabfallen wolle.

Das kleine Mädchen war reglos und ernst geblieben, den Kopf über seinen Teller gesenkt.

Aber jetzt machte der Diener seine Runde um den Tisch und goss in die blauen Gläser Johannisberger; und Forestier brachte einen Trinkspruch aus, wobei er sich vor Monsieur Walter verneigte: »Auf ein langes Gedeihen der Vie Française!«

Alle machten dem Chef eine leichte Verbeugung; er lächelte; und Duroy, der siegestrunken war, trank auf einen Zug aus. Ein ganzes Fass hätte er leeren können, so war ihm zumute; er hätte einen Ochsen verspeist, einen Löwen erdrosselt. Er verspürte in seinen Gliedern übermenschliche Kraft, in der Seele einen unbesiegbaren Entschluss und unendliche Hoffnung. Jetzt fühlte er sich inmitten dieser Leute wie zu Hause; er hatte unter ihnen festen Fuß gefasst, sich seine Stellung erobert. Sein Blick ruhte mit einer neuen Sicherheit auf den Gesichtern, und jetzt wagte er zum ersten Mal, das Wort an seine Tischdame zu richten:

»Sie tragen die hübschesten Ohrgehänge, Madame, die ich je gesehen habe.«

Sie wandte sich ihm zu und lächelte:

»Der Einfall, die Diamanten einfach so an einem Goldfaden aufzuhängen, stammt von mir. Sie sehen doch wirklich wie Tautropfen aus, nicht wahr?«

Verwirrt über die eigene Kühnheit und davor zitternd, dass er eine Albernheit sagen könne, murmelte er:

»Ganz reizend … aber es gehört auch das passende Ohr dazu.«

Sie dankte ihm mit einem Blick, einem der hellen Frauenblicke, die bis ins Herz dringen.

Und als er den Kopf wandte, begegnete er wieder den Augen der Madame Forestier, die nach wie vor voller Wohlwollen waren, in denen er aber eine lebhaftere Heiterkeit, eine Schalkheit, eine Ermutigung zu erblicken glaubte.

Jetzt sprachen alle Herren zu gleicher Zeit unter Gesten und beträchtlichem Stimmaufwand; es war von dem großen Projekt der Untergrundbahn die Rede. Erst gegen Ende des Nachtischs war dieses Thema erschöpft; denn jeder hatte eine Fülle von Dingen über die Langsamkeit der Fahrverbindungen in Paris, über die Unzulänglichkeit der Straßenbahnen, den Verdruss mit den Omnibussen und die Grobheit der Droschkenkutscher zu sagen gehabt.

Dann verließ man das Esszimmer, um den Kaffee zu trinken. Im Scherz bot Duroy dem kleinen Mädchen den Arm. Sie dankte ihm gravitätisch und reckte sich auf die Zehenspitzen, um ihrem Partner die Hand auf den Ellbogen legen zu können.

Als er den Salon betrat, hatte er abermals das Gefühl, er komme in ein Treibhaus. In den vier Ecken des Raums entfalteten große Palmen ihre eleganten Blätter und stiegen bis zur Decke hinauf, wo sie sich breit auseinanderfächerten wie fallendes Wasser.

Zu beiden Seiten des Kamins standen Gummibäume, rund wie Säulen, und staffelten ihre düstergrünen Blätter übereinander, und auf dem Klavier standen zwei unbekannte, runde, blütenbedeckte Pflanzen, die eine ganz rosa, die andere ganz weiß; sie sahen aus, als seien sie künstlich, unwahrscheinlich, viel zu schön, um echt zu sein.

Die Luft war kühl und von einem unbestimmten, süßen Duft durchdrungen, den man nicht näher hätte erklären, dessen Namen man nicht hätte sagen können.

Und der junge Mann, der jetzt weit mehr Herr seiner selbst war, musterte aufmerksam den Raum: Er war nicht groß; nichts lenkte den Blick auf sich als die Pflanzen; keine grelle Farbe störte das Auge; aber man fühlte sich darin behaglich, man fühlte sich ruhig und ausgeruht; er umfing einen weich, er gefiel, er schmiegte um den Körper etwas wie Zärtlichkeit.

Die Wände waren mit einem antiken, verblichenen violetten Stoff bespannt; er war mit Blümchen aus gelber Seide gesprenkelt, nicht größer als Fliegen.

Graublaue Portieren aus Uniformtuch, mit ein paar roten Nelken bestickt, fielen über die Türen herab; Sitzgelegenheiten in allen Formen und Größen standen, wie der Zufall sie verteilt hatte, im Raum umher, Ruhebetten, riesige oder winzige Sessel, Puffs und Hocker waren mit Seide im Stil Louis-seize oder mit schönem Utrechter Samt bespannt, cremefarbener Grund mit granatroten Mustern.

»Möchten Sie Kaffee, Monsieur Duroy?«

Und Madame Forestier reichte ihm mit dem freundschaftlichen Lächeln, das nie von ihren Lippen wich, eine volle Tasse.

»Gern, Madame, vielen Dank.«

Er nahm die Tasse, und als er sich angstvoll vorbeugte, um mit der silbernen Zange der Dose, die das kleine Mädchen trug, ein Stück Zucker zu entnehmen, sagte die junge Frau halblaut zu ihm:

»Machen Sie doch Madame Walter ein bisschen den Hof.«

Dann war sie weitergegangen, ehe er ein Wort hätte antworten können.

Zunächst trank er seinen Kaffee aus, weil er fürchtete, ihn auf den Teppich tropfen zu lassen; als ihm danach klarer im Kopf war, suchte er nach Möglichkeiten, sich der Frau seines neuen Direktors zu nähern und ein Gespräch anzuknüpfen.

Plötzlich wurde er gewahr, dass sie ihre leere Tasse in der Hand hielt; und da sie weit von einem Tisch entfernt stand, wusste sie nicht, wo sie sie abstellen sollte. Er eilte zu ihr hin.

»Sie gestatten, Madame?«

»Danke, Monsieur.«

Er trug die Tasse fort und kam dann wieder:

»Wenn Sie wüssten, Madame, welch schöne Stunden mich die Vie Française hat durchleben lassen, als ich da unten in der Wüste war. Wirklich, das ist die einzige Zeitung, die man außerhalb Frankreichs lesen kann, weil sie literarischer, geistvoller und weniger monoton ist als alle übrigen. Man findet darin schlechthin alles.«

Sie lächelte mit liebenswürdiger Gleichgültigkeit und erwiderte gemessen:

»Es hat meinen Mann viel Mühe gekostet, diesen Zeitungstyp, der einem neuen Bedürfnis entspricht, zu schaffen.«

Und sie begannen zu plaudern. Er besaß eine leichte, banale Redegabe, einen gewissen Zauber im Stimmklang, sehr viel Liebenswürdiges im Blick, und sein Schnurrbart hatte eine unwiderstehliche Verführungskraft. Dieser krauste sich dicht und gelockt und sehr hübsch auf seiner Lippe; er war von einem rötlich getönten Blond, mit einer etwas blasseren Nuance in den gesträubten Spitzen.

Sie sprachen von Paris, von der Umgebung der Stadt, den Seineufern, den Kurorten, den Sommerfreuden, von sämtlichen geläufigen Dingen, über die man unendlich lange reden kann, ohne dass der Kopf müde wird.

Als dann Norbert de Varenne mit einem Glas Likör in der Hand herzutrat, zog Duroy sich taktvoll zurück.

Madame de Marelle, die gerade mit Madame Forestier geplaudert hatte, rief ihn zu sich:

»Na«, sagte sie rundheraus, »Sie wollen sich also im Journalismus versuchen?«

Da sprach er in unbestimmten Ausdrücken von seinen Plänen; dann begann er mit ihr abermals die Unterhaltung, die er kurz zuvor mit Madame Walter geführt hatte; aber da er sein Thema jetzt besser beherrschte, bewies er sich dabei als überlegen und wiederholte die Dinge, die er gerade vernommen hatte, als stammten sie von ihm selbst. Und dabei blickte er seiner Tischdame unaufhörlich in die Augen, als wolle er dem, was er äußerte, einen tiefen Sinn verleihen.

Sie ihrerseits erzählte ihm kleine Geschichten mit dem gewissen leichten Schwung einer Dame, die weiß, dass sie geistreich ist, und dabei ein wenig drollig wirken will; dann wurde sie vertraulich, legte ihm die Hand auf den Arm, senkte die Stimme, um Nichtigkeiten zu sagen, die auf diese Weise den Charakter des Intimen erhielten. Er wurde innerlich erregt durch die leise Berührung dieser jungen Frau, die sich mit ihm abgab. Am liebsten hätte er sich ihr auf der Stelle geweiht, sie verteidigt, gezeigt, was er wert sei; und die Verzögerungen, die er eintreten ließ, ehe er ihr antwortete, ließen auf die Voreingenommenheit seiner Gedanken schließen.

Doch plötzlich und ohne jeden Grund rief Madame de Marelle: »Laurine!«, und das kleine Mädchen kam herbei.

»Setz dich dorthin, mein Kind; so nah am Fenster könntest du dich erkälten.«

Und Duroy überkam eine tolle Lust, das Mädchen abzuküssen, als könne etwas von diesem Kuss auf die Mutter übergehen.

In galantem, väterlichem Ton fragte er:

»Erlauben Sie, dass ich Sie auf die Stirn küsse, Mademoiselle?«

Das Kind hob überrascht die Augen zu ihm auf. Madame de Marelle sagte lachend:

»Antworte: ›Gern, heute ausnahmsweise: aber immer geht das nicht.‹«

Duroy setzte sich sogleich, nahm Laurine auf sein Knie und streifte mit den Lippen die gewellten, dünnen Härchen ihrer Stirn.

Die Mutter staunte:

»Schau, schau, sie ist nicht weggelaufen: das ist verblüffend. Für gewöhnlich lässt sie sich nur von Damen küssen. Sie sind unwiderstehlich, Monsieur Duroy.«

Er wurde rot, antwortete nicht und wiegte mit einer leichten Bewegung das kleine Mädchen auf seinem Bein.

Madame Forestier trat hinzu und stieß einen leichten Schrei des Staunens aus:

»Siehe da, Laurine ist gezähmt, welch ein Wunder!«

Auch Jacques Rival kam heran, eine Zigarre im Mund, und Duroy stand auf, um sich zu verabschieden; er hatte Furcht, durch irgendein ungeschicktes Wort das bislang Erreichte, seinen begonnenen Eroberungszug zu gefährden.

Er verbeugte sich, nahm und drückte behutsam die kleinen, ihm gereichten Hände der Damen, dann schüttelte er den Herren kräftig die Hand. Es fiel ihm auf, dass die von Jacques Rival trocken und warm war, und er erwiderte herzlich deren Druck; die von Norbert de Varenne war feucht und kalt und rutschte ihm glitschig aus den Fingern; die des alten Walter war kalt und weich, kraftlos, ausdruckslos; die Forestiers fühlte sich fett und lauwarm an. Sein Freund sagte halblaut zu ihm:

»Morgen um drei, vergiss es nicht.«

»O nein, brauchst keine Angst zu haben.«

Als er auf der Treppe war, wäre er sie am liebsten hinabgestürmt, so ungestüm war seine Freude, und so nahm er denn je zwei Stufen auf einmal; aber plötzlich gewahrte er in dem großen Spiegel des zweiten Stockwerks einen eiligen Herrn, der ihm entgegenhastete, und er blieb jäh stehen, er fühlte sich beschämt, als sei er bei etwas Ungehörigem erwischt worden.

Er musterte sich lange, verwundert, dass er tatsächlich ein so hübscher Kerl sei; dann lächelte er sich wohlgefällig zu; darauf nahm er Abschied von seinem Spiegelbild, er verbeugte sich sehr tief und sehr feierlich vor sich selbst, ganz so, wie man sich vor großen Persönlichkeiten verneigt.