8,99 €

Mehr erfahren.

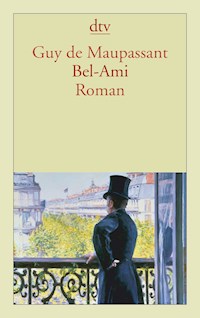

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Neuübersetzung von Maupassants satirisch-bissigem Erfolgsroman Mit souveräner Ironie schildert Maupassant den Werdegang des charmanten Emporkömmlings George Duroy, der als Don Juan des bürgerlichen Zeitalters in die Weltliteratur einging. Der berühmte Klassiker wird hier in der neuesten Übersetzung vorgelegt. • Die Neuverfilmung des großen Klassikers mit ›Twilight‹-Star Robert Pattinson kommt 2011 in die deutschen Kinos

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 654

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Guy de Maupassant

Bel-Ami

Roman

Aus dem Französischen neu übersetztund mit einem Nachwort vonHermann Lindner

Deutscher Taschenbuch Verlag

Neuausgabe 2011

© 2001Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.

Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,

KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart

eBook ISBN 978-3-423-41505-7 (epub)

ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-14010-2

Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website

www.dtv.de/ebooks

Teil I

1

2

3

4

5

6

7

8

Teil II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nachwort

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

TEIL I

1

Als die Kassiererin ihm das Kleingeld auf sein Hundertsousstück herausgegeben hatte, verließ Georges Duroy das Restaurant.

Da es so seine Art und auch, als ehemaliger Unteroffizier, seine Angewohnheit war, überall selbstbewußt aufzutreten, warf er sich in die Brust, fuhr sich mit der Routine des Soldaten über den Schnurrbart und ließ seinen Blick in der für gutaussehende Junggesellen typischen Art, zu schauen wie Falken, die auf Beute lauern, blitzschnell über die noch mit dem Essen beschäftigten Gäste kreisen.

Die Frauen blickten zu ihm auf, drei kleine Arbeiterinnen, eine nicht mehr ganz junge schlampige, ungepflegte Musiklehrerin, die einen ewig staubig wirkenden Hut auf dem Kopf und ein allzeit schlecht sitzendes Kleid am Körper trug, sowie zwei Bürgersfrauen samt den dazugehörigen Ehemännern, allesamt Stammgäste dieser Kaschemme, wo man zu festen Preisen essen konnte.

Als er dann draußen auf dem Trottoir war, blieb er noch einen Moment stehen, um zu überlegen, was er nun tun sollte. Es war der 28.Juni, und für den Rest des Monats blieben ihm noch ganze drei Francs vierzig. Damit konnte er noch zweimal zu Abend essen, wenn er den Mittag ausließ, oder auch umgekehrt, ganz wie er es sich aussuchte. Bei seiner Kalkulation kam er zum Ergebnis, daß die Mittagsmenüs zweiundzwanzig, die Abendessen aber dreißig Sous kosteten; wenn er sich also mit dem Mittagessen begnügte, würde ihm ein Guthaben von einem Franc und zwanzig Centimes bleiben, womit er sich noch zwei Wurstbrote und zwei Gläser Bier in einem Café auf den Boulevards leisten könnte. Das war die Ausgabe, die er sich regelmäßig als kleinen abendlichen Luxus genehmigte; und so machte er sich auf den Weg die Rue Notre-Dame de Lorette hinunter.

Seine Art zu gehen war dieselbe wie zu der Zeit, als er noch die Husarenuniform trug; er ging mit stolzgeschwellter Brust und leicht gespreizten Beinen, gerade so, als wäre er gerade von einem Ausritt zurückgekommen; und er bahnte sich brutal seinen Weg durch die belebte Straße, rempelte die Leute an der Schulter, stieß sie auf die Seite, um nur ja keinen Zentimeter vom eigenen Weg abrücken zu müssen. Er hatte sich seinen schon recht abgetragenen Zylinder übers Ohr geschoben und ließ die Absätze auf dem Pflaster krachen. Er wirkte, als wollte er jeden Augenblick jemanden provozieren, die Passanten, die Häuser, die ganze Stadt, ganz wie ein flotter Soldat, den es in Zivil unter die Leute verschlagen hat.

Obwohl sein Anzug nicht mehr gekostet hatte als sechzig Francs, war seine Aufmachung zwar etwas auffallend und gewöhnlich, aber doch nicht ohne eine gewisse Eleganz. Groß und gut gewachsen, mit blonden Haaren, einem Blond, das leicht ins Kastanienbraun ging, mit einem nach oben gezwirbelten Schnurrbart, der sich wie ein Schaumtupfer über dem Mund ausnahm, mit seinen hellblauen Augen, in deren Mitte nur eine kleine Pupille saß, seinen sich von Natur aus kräuselnden Haaren, durch die ein Mittelscheitel lief, sah er aus wie der typische Schlawiner eines Groschenromans.

Es war einer dieser Sommerabende, in denen Paris buchstäblich die Luft ausgeht. Die Stadt war so heiß wie eine Dampfküche und lag in der stickigen Nacht gleichsam schweißgebadet da. Aus den granitenen Öffnungen drangen die bestialischen Ausdünstungen der Abwasserkanäle nach oben, und aus den Fenstern der tief gelegenen Küchen kippten die Küchenjungen ekliges Abspülwasser und Saucenreste auf die Straße.

Die Concierges saßen mit hochgekrempelten Ärmeln rittlings auf Strohstühlen vor den offenstehenden Haustüren und rauchten ihre Pfeife, und die Spaziergänger gingen barhäuptig, den Hut in der Hand, verlegen ihres Wegs. Als Duroy am Boulevard ankam, blieb er noch einmal unschlüssig stehen. Er hatte nun Lust, auf die Champs-Elysées und die zum Bois de Boulogne führende Avenue zu gehen, in der Hoffnung, unter den Bäumen ein wenig frische Luft zu bekommen; aber zugleich arbeitete noch ein anderer Wunsch in ihm, der Wunsch, irgendeine Frau aufzutreiben.

Wie würde sich ein solches Treffen ergeben? Er hatte nicht die geringste Vorstellung, aber er wartete seit einem Vierteljahr darauf, Tag für Tag, Abend für Abend. Dank seines guten Aussehens und seines einnehmenden Auftretens gelang es ihm hier und da mal zwar einen Happen Liebe aufzuschnappen, aber er erhoffte sich immer mehr davon und außerdem etwas Besseres.

Mit leeren Taschen und heißem Blut erregte er sich im Kontakt mit den herumlaufenden leichten Mädchen, die einem an den Straßenecken zuflüstern: »Na, mein Süßer, wie wär’s, kommen Sie, gehen wir zu mir?« Aber er traute sich nicht, mit ihnen zu gehen, da ihm das Geld dazu fehlte. Und außerdem schwebte ihm etwas anderes vor, andere, weniger vulgäre Küsse.

Allerdings behagten ihm die Örtlichkeiten, an denen sich die Prostituierten scharenweise herumtrieben, schon, ihre Bälle, ihre Cafés, ihre Straßen; sie anzustoßen, anzureden, zu duzen, ihre derben Parfums zu schnuppern, ihre Gegenwart in sich aufzunehmen, all das mochte er sehr. Immerhin waren das richtige Frauen, Frauen, die sich auf die Liebe verstanden. Die Verachtung, die brave Familienväter für sie hegen, teilte er ganz und gar nicht.

Er lenkte seine Schritte in Richtung auf die Madeleine und ging der Menge nach, die unter der Last der Hitze träge dahinfloß. Die Tische der bis auf den letzten Platz gefüllten Straßencafés standen weit auf das Trottoir heraus und gaben ihre Kundschaft von Zechern unter dem gleißenden und harten Licht ihrer hellbeschienenen Fensterfront dem Anblick der Passanten preis. Auf kleinen quadratischen oder runden Tischen standen Gläser mit roten, gelben, grünen, braunen Flüssigkeiten in allen Farbnuancen vor ihnen; und in den Karaffen sah man große durchsichtige Eiswürfel glänzen, die das schöne helle Wasser kühlten.

Duroy hatte seinen Gang verlangsamt; seine Kehle war nun so ausgetrocknet, daß es ihn dringend danach verlangte, etwas Flüssiges zu sich zu nehmen.

Ein brennender Durst, ein für Sommerabende typischer Durst hielt ihn gefangen, und er mußte an das prickelnde Gefühl eines kalten Getränks denken, das einem die Kehle hinabläuft. Aber auch wenn er nur seine zwei Biere im Lauf des Abends trank, dann war’s schon vorbei mit dem bescheidenen Abendessen vom nächsten Tag, und er kannte sie nur zu gut, diese Stunden am Monatsende, in denen ihm der Magen knurrte.

Er sagte sich: »Ich muß unbedingt bis um zehn durchhalten; dann genehmige ich mir meine Halbe Bock im Américain. Verdammt noch mal, was hab ich nur für einen Mordsdurst!« Und er schaute all diese Leute an, die da an den Tischen saßen und ihren Durst stillten, sie alle, die trinken konnten, was das Herz begehrte. Großspurig und angeberisch stolzierte er an den Cafés vorbei und taxierte mit einem kurzen Blick nach Aufmachung und Kleidung, was jeder dieser Gäste wohl so an Geld dabei hatte. Und dabei überkam ihn Wut auf diese Leute, die da in aller Ruhe herumsaßen. Würde man ihre Taschen filzen, kämen Stücke aus Gold und Silber und so manche Sous zum Vorschein. Im Schnitt hatte jeder bestimmt mindestens seine zwei Louis in der Tasche; in jedem Café waren gut und gerne hundert Leute; hundert mal zwei Louis, das macht viertausend Francs! Während er nach außen hin graziös an ihnen vorbeiflanierte, murmelte er in seinen Bart: »Diese Schweine!« Wenn er einen von ihnen, in einem schön dunklen Winkel, an einer Straßenecke, packen hätte können, dem hätte er ruckzuck den Hals umgedreht, wie er es seinerzeit bei den großen Manövern mit dem Federvieh der Bauern gemacht hatte.

Und da mußte er an seine zwei Jahre in Afrika denken und an die Art und Weise, mit der er dort, in den kleinen Garnisonen des Südens, die Araber ausnahm. Und bei der Erinnerung an einen üblen Streich, der drei Mitgliedern vom Ouled-Alane-Stamm das Leben gekostet und der ihnen, ihm und seinen Kameraden, zwanzig Hühner, zwei Hammel, einen Batzen Gold und Stoff zum Witzemachen fürs nächste halbe Jahr eingebracht hatte, huschte ein grausames, hämisches Lächeln über sein Gesicht.

Die Schuldigen waren nie ermittelt worden, man hatte sich bei der Suche nach ihnen auch nicht überanstrengt, galten die Araber doch ein wenig als die natürliche Beute der Soldaten.

In Paris, da lagen die Dinge anders. Da konnte man nicht, ungestört und seelenruhig, mit umgeschnalltem Säbel, den Revolver in der Hand, drauflosplündern, weitab vom Schuß der bürgerlichen Justiz. In seinem Herzen fühlte er noch alle Instinkte des alten Unteroffiziers, den man auf ein erobertes Stück Land losgelassen hatte. Mit Wehmut dachte er zurück, an seine zwei Jährchen in der Wüste. Schade, daß er nicht länger da unten geblieben war! Aber so war’s nun einmal, er hatte sich das Leben bei der Rückkehr in rosigeren Farben ausgemalt gehabt. Und jetzt! Jetzt saß er ziemlich in der Tinte!

Er ließ seine Zunge durch den Mund wandern, schnalzte dann ganz leicht mit ihr, nur um festzustellen, wie ausgetrocknet sie denn schon war.

Um ihn herum war eine große Menschenmenge, matt und mit müden Schritten, und alles, was er dachte, war: »Dummköpfe, nichts als Dummköpfe; und jeder von diesen Trotteln hat einen Haufen Pinke in der Tasche.« Er rempelte die Leute an der Schulter und pfiff lustige Lieder dabei. Manche der Männer, die er anstieß, schauten sich mißmutig um; manche Frauen sagten: »Donnerwetter, das ist aber einer, ein echter Stier von einem Mann!«

Er kam am Vaudeville-Theater vorbei und blieb gegenüber dem Café Américain stehen. Er fragte sich, ob er nicht doch gleich sein Bier trinken sollte; so schlimm war der Durst schon geworden. Aber bevor er sich zu einer Entscheidung durchrang, warf er einen Blick auf die Leuchtuhr, die mitten in der Straße stand. Es war viertel nach neun. Er kannte sich: Stand das Glas voll Bier erst einmal vor ihm, dann war es auch schon so gut wie hinuntergespült. Aber danach, was sollte er bloß bis elf machen?

Er zwang sich zum Weitergehen: »Bis zur Madeleine geh’ ich noch«, sagte er sich, »und dann in aller Gemütlichkeit wieder zurück.«

Gerade als er an der Ecke vom Opernplatz ankam, kreuzte sich sein Weg mit dem eines dicken, jungen Mannes, und es kam ihm vor, als hätte er dessen Gesicht schon mal irgendwo gesehen.

Er ging ihm hinterher und kramte in seinem Gedächtnis. Halblaut sagte er immer wieder vor sich hin: »Wo zum Teufel ist mir dieser Bursche schon einmal über den Weg gelaufen?«

Er stöberte lange in seinem Kopf herum, ohne sich genauer an ihn erinnern zu können. Dann, mit einem Schlag, wie das eben manchmal so ist mit dem Gedächtnis, hatte er diesen Burschen vor seinem geistigen Auge, nur weniger dick, jünger, und er steckte in einer Husarenuniform. Und er rief: »Klar, Forestier!« Er ging etwas schneller und klopfte dem vor ihm Gehenden auf die Schulter. Der andere drehte sich um, schaute ihn an und fragte: »Sie wünschen?«

Da lachte Duroy und sagte: »Was? Kennst du mich denn nicht mehr?«

»Bedaure, nein.«

»Georges Duroy, Husaren, sechste Kompanie.«

Da streckte ihm Forestier seine beiden Hände entgegen mit den Worten: »Hallo! Alter Knabe! Wie geht es dir?«

»Sehr gut, und dir?«

»Na, nicht so toll; stell’ dir vor, ich habe jetzt zwei Lungen aus Pappmaché; infolge einer Bronchitis, die ich mir im Jahr meiner Rückkehr in Bougival zuzog, das ist jetzt vier Jahre her, habe ich das halbe Jahr über Husten.«

»Was du nicht sagst! Dabei machst du aber einen ganz kräftigen Eindruck.«

Und Forestier hakte sich bei seinem einstigen Kameraden unter und erzählte ihm die Geschichte von seiner Krankheit, die Arztbesuche, die Diagnosen und die Ratschläge der Ärzte, die Schwierigkeit, bei der Position, die er hatte, ihre Therapieempfehlungen einzuhalten. Sie wollten, daß er im Winter im Süden lebte; aber wie sollte er das machen. Erstens war er verheiratet und zweitens Journalist und hatte eine schöne Stellung bei einer Zeitung.

»Weißt du, ich leite das politische Ressort in der Vie Française. Außerdem mach’ ich für den Salut die Berichterstattung über den Senat; und von Zeit zu Zeit arbeite ich auch noch als Kolumnist für die Literaturseite des Planète. Du siehst, ich habe meinen Weg gemacht.«

Verdutzt schaute Duroy ihn an. Er war verändert, wirkte viel reifer. Er hatte jetzt das Auftreten, die Aufmachung, die Kleidung eines gesetzten, selbstsicheren Herrn, und dazu den Bauch eines Mannes, der stets reichlich zu essen auf den Tisch bekommt. Damals war er ein dürrer Kerl gewesen, dünn und gelenkig, ein leichtsinniger Bursche, der ständig irgendwelche Flausen im Kopf hatte, für Wirbel sorgte, ein echter Hansdampf war. Innerhalb von drei Jahren hatte Paris daraus einen ganz anderen Menschen gemacht, einen beleibten seriösen Herrn mit einigen grauen Strähnen an den Schläfen, obwohl er nicht mehr als siebenundzwanzig Jahre auf dem Buckel hatte.

Forestier fragte: »Wo wolltest du denn gerade hin?«

Duroy erwiderte: »Ich? Nirgends, ich dreh’ nur eine Runde und wollte dann eigentlich wieder nach Hause gehen.«

»Nun, was hältst du von der Idee, mich in die Redaktion zu begleiten; da muß ich nur ein paar Fahnen durchschauen; und anschließend gehen wir zusammen ein Bier trinken?«

»Da mach’ ich gerne mit.«

Und mit dieser schnell sich einstellenden Vertrautheit, die es nur zwischen Klassen- und Regimentskameraden gibt, hakte sich der eine beim andern unter, und sie gingen zusammen weiter.

»Was treibst du denn so in Paris?« wollte Forestier wissen.

Duroy zuckte mit den Achseln: »Ich hungere mich zu Tode, ganz einfach. Als damals meine Militärzeit abgelaufen war, wollte ich hierherkommen, um . . . um mein Glück zu machen, oder besser gesagt, um eben hier in Paris zu leben. Und nun bin ich seit einem halben Jahr Büroangestellter bei der Eisenbahn, mit einem Jahresgehalt von fünfzehnhundert Francs, und keinen Heller mehr.«

Forestier murmelte: »Potzblitz, davon wird man allerdings wirklich nicht gerade fett.«

»Du sagst es; aber was soll ich denn machen? Ich lebe hier völlig alleine, kenne keine Menschenseele, habe nicht die geringsten Beziehungen. Was mir fehlt, ist bestimmt nicht der gute Wille, sondern schlicht und einfach die Möglichkeiten.«

Sein Kamerad musterte ihn vom Scheitel bis zur Sohle, als Mann von Erfahrung, der einen anderen richtig einzuschätzen vermag; dann sagte er im Brustton der Überzeugung: »Paß mal auf, mein Kleiner, hier in Paris gilt die Devise: Frechheit siegt. Wenn einer nur mit ein bißchen Köpfchen an die Sachen herangeht, dann wird er schneller Minister als Abteilungsleiter. Großspurig mußt du auftreten und nicht lange bitten und betteln. Aber wie zum Teufel kommt es, daß du nichts Besseres gefunden hast als eine Anstellung bei der Bahn?«

Duroy antwortete: »Nun, ich habe gesucht und gesucht, aber es war einfach nichts zu finden. Aber ich habe jetzt etwas in Aussicht; ich habe ein Angebot vom Reitstall Pellerin. Da könnte ich als Reitlehrer anfangen und würde, unter Brüdern, schon meine dreitausend Francs verdienen.«

Da blieb Forestier ruckartig stehen und sagte: »Tu bloß das nicht; das ist Unfug, wo du doch deine zehntausend verdienen müßtest. Damit verbaust du dir nur deine Zukunft. In deinem Büro bist du wenigstens sicher, keiner kennt dich, wenn du stark genug bist, kannst du die Tür hinter dir zuschlagen und deinen Weg machen. Hast du aber erst einmal als Reitlehrer angefangen, ist’s aus und vorbei. Das ist ungefähr so, wie wenn du Chefober in einem Restaurant wärst, in dem ganz Paris ein und aus geht. Hast du erst einmal den besseren Herrschaften beziehungsweise ihren Söhnen Reitstunden gegeben, können sie sich später nie mehr an die Vorstellung gewöhnen, dich als ihresgleichen zu betrachten.«

Danach schwieg er einige Sekunden und überlegte, bevor er Duroy fragte: »Hast du eigentlich Abitur?«

»Nein, bin zweimal durchgefallen.«

»Das macht gar nichts, solange du dir wenigstens eine gewisse Allgemeinbildung erworben hast. Wenn in einem Gespräch die Namen Cicero oder Tiberius fallen, weißt du dann so ungefähr, um wen es da geht?«

»Ja, ungefähr schon.«

»Prima, die anderen wissen auch nicht mehr, mit Ausnahme einer Gruppe von zwanzig gebildeten Schwachköpfen; aber die sind viel zu doof, um daraus etwas zu machen. Dabei ist es ein Kinderspiel, den Eindruck zu erzeugen, viel auf dem Kasten zu haben, das kannst du mir glauben. Es kommt nur darauf an, nur ja niemals bei einem Thema so dazustehen, als hätte man davon auch nicht die geringste Ahnung. Du windest dich eben ein bißchen, umschiffst die heiklen Punkte, schlüpfst unter dem Hindernis hindurch und düpierst die anderen mit Hilfe eines passenden Lexikons. Alle Menschen sind dumm wie die Nacht finster, und im Grunde haben sie alle von nichts einen blassen Schimmer.«

Das alles sagte er mit abgeklärter Miene als jemand, der das Leben kennt, und während er seinen Blick über die vorbeigehende Menge schweifen ließ, lächelte er milde. Plötzlich aber bekam er einen starken Hustenanfall; er blieb stehen, bis der Husten sich wieder beruhigt hatte, dann meinte er deprimiert: »Ist das nicht furchtbar, daß man diese Bronchitis einfach nicht los wird? Und das mitten im Sommer! Also, im kommenden Winter gehe ich aber wirklich nach Menton, um mich zu schonen. Alles andere ist mir schnuppe; die Gesundheit geht nun mal vor.«

Sie waren nun am Boulevard Poissonnière angelangt, vor einer großen Glastür, an deren Innenseite eine aufgeschlagene Zeitung angeklebt war. Davor standen drei Passanten und lasen.

Oberhalb dieser Türe prangten, wie ein Aufruf, in großen, feurigen Lettern aus Gaslichtern die Worte La Vie Française. Und die beiden Spaziergänger gerieten plötzlich in die Helligkeit dieser drei strahlenden Worte, und nachdem sie mit einem Schlag klar und deutlich im fast taghellen Licht aufgetaucht waren, verschwanden sie gleich darauf wieder im Dunkeln.

Forestier stieß die Tür auf: »Komm nur rein«, sagte er. Duroy folgte ihm, stieg eine ebenso luxuriöse wie schmuddelige Treppe hinauf, die man von der Straße aus einsehen konnte, kam in ein Vorzimmer, wo zwei Büroangestellte seinen Kameraden grüßten; er blieb dann in einer Art staubigem und ein wenig schäbigem Wartezimmer stehen, das mit schmutziggrünem Samtimitat tapeziert war, das mit Flecken übersät und an manchen Stellen so löcherig war, als hätten es Mäuse angeknabbert.

»Setz dich«, sagte Forestier, »ich bin in fünf Minuten wieder da.« Und mit diesen Worten verschwand er hinter einer der drei Türen, über die dieser Raum verfügte.

Ein eigenartiger, ganz besonderer, unbeschreibbarer Geruch, wie er für Redaktionsräume typisch war, lag über diesem Ort. Duroy blieb bewegungslos sitzen, ein wenig eingeschüchtert, vor allem aber überrascht. Von Zeit zu Zeit sausten Mitarbeiter an ihm vorbei, die so schnell zur einen Tür hereinkamen und zu einer der anderen wieder hinausgingen, daß er nicht einmal die Zeit hatte, einen Blick auf sie zu werfen.

Mal waren es junge, sehr junge Leute, die geschäftig taten, ein Blatt Papier in der Hand, mit dem sie bei ihrem eiligen Gang herumwedelten; mal kamen Schriftsetzer ins Zimmer, unter deren tintenbesprenkeltem Arbeitsmantel aus Leinen ein weißer Kragen hervorspitzte und am unteren Ende eine Stoffhose von der Art zum Vorschein kam, wie sie in besseren Kreisen getragen wurden; diese Setzer trugen vorsichtig große bedruckte Papierbögen, frische, noch feuchte Probeabzüge. Dann und wann kam auch ein kleiner Mann herein, dessen Anzug von übertriebener Eleganz zeugte; sein Oberkörper steckte in einem zu engen Gehrock, die Beine in zu engen Hosen, die Füße in zu spitzen Schuhen, irgendein Klatschreporter, der die neuesten Abendmeldungen ablieferte.

Es kamen auch noch andere ins Zimmer, mit gravitätisch-ernstem Auftreten, mit hohen, schmalkrempigen Hüten, ganz so, als ob diese Form sie aus dem Rest der Menschheit herausgehoben hätte.

Forestier erschien wieder, mit einem großen, mageren Burschen am Arm, im Alter so zwischen dreißig und vierzig, in schwarzem Anzug und mit weißer Krawatte, er hatte sehr braunen Teint, trug den Schnurrbart spitz nach oben gezwirbelt und wirkte in seinem Auftreten hochmütig und sehr von sich eingenommen.

Forestier sagte: »Adieu, lieber Meister.«

Der andere schüttelte ihm die Hand mit den Worten: »Auf Wiedersehen, mein Lieber«, und ging dann, seinen Spazierstock unter dem Arm, pfeifend die Treppe hinab.

Duroy fragte: »Wer war das?«

»Das kann ich dir schon sagen. Das war Jacques Rival, der berühmte Kolumnist und unübertroffene Meister im Duell. Er war gerade hier, um schnell Korrektur zu lesen. Garin, Montel und er, das sind die drei führenden Kolumnisten zu den Themen des Geisteslebens und allen Gegenwartsproblemen, die wir hier in Paris haben. Der verdient dreißigtausend Francs im Jahr dafür, daß er in der Woche zwei Artikel schreibt.«

Und als sie schon dabei waren, wieder zu gehen, stießen sie auf einen kleinen, langhaarigen, dicklichen Mann mit ungepflegtem Aussehen, der schwer atmend die Stufen heraufkam.

Forestier machte eine tiefe Verbeugung. »Das war jetzt Norbert de Varenne«, sagte er dann, »der Autor der Soleils morts, noch einer aus der Riege der Großverdiener. Für jede Novelle, die er bei uns abliefert, kassiert er seine dreihundert Francs, und keine ist länger als zweihundert Druckzeilen. Aber jetzt schnell ab ins Napolitain; ich bin schon am Verdursten.«

Sobald sie einen Platz an einem Tisch gefunden hatten, rief Forestier: »Zwei Bier.« Und er stürzte das seine mit einem Zug hinunter, wogegen Duroy sein Bock, genüßlich, Tropfen für Tropfen, in kleinen Schlucken, wie eine kostbare und seltene Sache, zu sich nahm.

Sein Kamerad sagte erst einmal eine Weile gar nichts, schien nachzudenken. Plötzlich brach er sein Schweigen: »Warum probierst du’s nicht mal mit dem Journalismus?«

Völlig überrascht schaute der andere ihn an; danach sagte er: »Aber . . . Die Sache ist . . . Ich habe noch nie auch nur eine Zeile in meinem Leben geschrieben.«

»Ach was! Probieren geht über studieren. Paß auf, ich könnte dir eine Anstellung hier bei mir verschaffen. Du müßtest für mich recherchieren, allerlei Sachen erledigen, Besuche für mich übernehmen. Für den Anfang hättest du als Gehalt zweihundertfünfzig Francs im Monat plus Spesen für Kutschenfahrten. Soll ich mit dem Chef darüber reden?«

»Aber natürlich würde mich das reizen.«

»Gut, als erstes wirst du folgendes machen: Du kommst morgen zu mir zum Abendessen; es kommen nicht mehr als fünf oder sechs Leute– Monsieur Walter, der Chef, und seine Frau, Jacques Rival und Norbert de Varenne, die du soeben gesehen hast, und dazu noch eine Freundin meiner Frau. Was hältst du davon?«

Duroy zögerte, wurde vor lauter Verlegenheit rot. Schließlich murmelte er: »Der Haken ist . . . Ich habe keinen standesgemäßen Anzug.«

Forestier war verblüfft: »Was? Du hast keinen Frack? Donnerwetter! Aber ohne den geht wirklich gar nichts. In Paris, mußt du wissen, kommst du eher ohne Bett als ohne Frack durchs Leben.«

Dann fingerte er plötzlich in seiner Westentasche herum, holte ein paar Goldstücke heraus, legte sie vor seinen alten Kameraden hin und fügte ganz freundschaftlich und herzlich hinzu: »Wenn du mal besser bei Kasse bist, kannst du’s mir ja wiedergeben.«

Duroy steckte das Geld verdattert ein und stammelte: »Du bist zu liebenswürdig; wie kann ich dir nur danken; du kannst dich drauf verlassen, daß ich ganz bestimmt . . .«

Da unterbrach ihn der andere: »Nun laß es gut sein. Du willst doch sicher auch noch ein Bierchen, oder?« Und er rief: »Ober, zwei Bock!«

Als sie dann auch diese ausgetrunken hatten, fragte der Journalist: »Na, wie wär’s, hast du Lust, noch ein Stündchen mit mir herumzuflanieren?«

»Aber gern.«

Und so spazierten sie wieder los, in Richtung auf die Madeleine.

»Was könnten wir denn jetzt anstellen?« fragte Forestier. »Man sagt zwar, für einen Flaneur in Paris gibt’s immer was zu tun; aber das stimmt nicht. Ich jedenfalls, wenn ich am Abend einen Bummel machen möchte, ich weiß nie, wo ich hingehen soll. Eine Runde im Bois de Boulogne, das hat nur Reiz in Gesellschaft einer Frau– aber so eine hat man nicht immer gleich bei der Hand. Das andere Standardschema ›Fein essen gehen mit Musikunterhaltung‹, das gefällt vielleicht meinem Apotheker samt seiner Frau Gemahlin, aber doch mir nicht! Also, was kann man schon machen? Nichts! Was hier fehlt, ist ein Sommergarten, so etwas ähnliches wie der Parc Monceau mit abendlicher Öffnung, wo man unter Bäumen lustwandelnd sehr gute Musik hören und nebenbei Erfrischungsgetränke zu sich nehmen könnte. Also nicht eigentlich ein Vergnügungspark, sondern eben ein Flaniergarten; der Eintritt müßte einigermaßen teuer angesetzt werden, damit auch die hübschen Damen der Gesellschaft kämen. Man würde auf elektrisch beleuchteten Sandwegen herumgehen und sich nach Gusto niedersetzen, um sich die Musik eher aus der Nähe oder aus der Ferne anzuhören. Bei Musard, da gab’s früher mal so etwas in der Art, aber das ging doch zu sehr in die Richtung Tanzlokal und Kneipe; außerdem war es viel zu eng, zu hell, was fehlte, war eine gewisse schummrige Atmosphäre. Drum bräuchte man dafür einen großen Park mit viel Platz. Das wäre eine tolle Sache. Aber sag, wohin würdest du denn gern gehen?«

Duroy war so verlegen, daß er mit der Sprache nicht gleich herauswollte; schließlich gab er sich doch einen Ruck und sagte: »Weißt du, was ich noch nie gesehen habe, das ist das Folies-Bergère. Ehrlich gesagt, so etwas würde mich reizen!«

Sein Kamerad rief: »Was, das Folies-Bergère? Ach du meine Güte! Da ist es jetzt so heiß wie auf einem Grill. Aber na gut, von mir aus; es ist ja schon immer ganz amüsant dort.«

So machten sie also auf den Absätzen kehrt und marschierten ab in Richtung Faubourg-Montmartre.

Die hellerleuchtete Fassade des Etablissements warf ein grelles Licht auf die vier Straßen, die hier zusammenliefen. Die Schlange der Fiaker wartete auf Kundschaft.

Forestier wollte schon hinein, als Duroy ihn festhielt mit den Worten: »Warte, wir haben ja noch gar nicht gezahlt.«

Worauf der andere nur wichtigtuerisch versetzte: »Wer mit Forestier kommt, zahlt hier nicht.«

Als sie am Einlaß ankamen, grüßten die drei Kontrolleure Forestier. Der mittlere von ihnen gab ihm die Hand. Der Journalist fragte:

»Haben Sie eine anständige Loge für uns?«

»Aber sicher, für Sie doch immer, Monsieur Forestier.«

Er nahm den Coupon, den sie ihm reichten, stieß die lederummantelte Flügeltür auf, und schon waren sie mitten im Saal.

Eine wie feiner Nebel im Saal hängende Tabakwolke verhüllte die entfernteren Teile, die Bühne und die andere Seite des Saales, und dieser Rauch, der ständig in dünnen weißlichen Fäden von allen Zigarren und Zigaretten, die all diese Leute rauchten, aufstiegen, sammelte sich an der Saaldecke und bildete unter der weiten Kuppel, um den Lüster herum, oberhalb der mit Zuschauern gefüllten Galerie des ersten Stocks, so etwas wie einen wolkenumkränzten Himmel aus Rauch.

Im großzügigen Eingangskorridor, der zu der kreisförmigen Wandelhalle führt, in der das Rudel der aufgedonnerten leichten Mädchen herumpirscht und sich unter die dunkle Masse der Männer mischt, nahm eine Gruppe von Frauen die Neuankömmlinge vor einem der drei Büffets in Empfang, wo drei schwergeschminkte abgetakelte Schönheiten thronten, die Getränke und Liebe feilboten.

Die hohen Spiegel hinter ihnen spiegelten ihre Rücken und die Gesichter der vorbeigehenden Gäste.

Forestier ging durch diese Gruppen hindurch, und als einer, der hier Anrecht auf Rücksicht genießt, kam er schnell vorwärts.

Er wandte sich an eine der Logenschließerinnen: »Zur Loge siebzehn, bitte?«

»Hier lang, bitte.«

Und sie wurden in einer kleinen nach vorne offenen, rot ausgeschlagenen Kammer aus Holz untergebracht, in der sich vier Stühle von gleicher Farbe befanden, die so eng zusammengepfercht waren, daß man sich nur mit Mühe an ihnen vorbeibewegen konnte. Die beiden Freunde nahmen Platz, und rechts und links von ihnen, in langer Reihe von einem Ende der Bühne bis zum anderen, enthielt eine Serie von lauter gleichen Boxen Leute, die genauso wie sie dasaßen und von denen nicht mehr als Kopf und Brust zu sehen war.

Auf der Bühne zeigten gerade drei junge Männer in engen Trikots, ein großer, ein mittelgroßer und ein kleiner, ihre Künste am Trapez.

Als erster trat der große mit schnellen Trippelschritten vor, verbeugte sich lächelnd zum Publikum, und warf eine Kußhand in die Menge.

Unter dem Trikot zeichneten sich die Arm- und Beinmuskeln deutlich ab. Er plusterte seinen Brustkasten mächtig auf, um den etwas vorspringenden Bauch zu kaschieren, und sein Gesicht ließ ein wenig an einen Frisörgesellen denken, denn er hatte einen genau abgezirkelten Mittelscheitel, der seine Haare exakt in zwei gleiche Hälften zerteilte. Er erreichte das Trapez mit einem eleganten Sprung und, indem er sich mit den Händen festhielt, drehte er sich im Kreis und sah aus wie ein in Bewegung versetztes Rad. Dann hielt er sich nur mit den Händen an der Stange fest und streckte eine Zeitlang Arme und Körper kerzengerade horizontal in den freien Raum hinaus.

Danach sprang er auf den Boden, verbeugte sich unter dem Beifall des gesamten Saals erneut mit einem Lächeln und während er auf die Bühnendekoration zuging, präsentierte er bei jedem Schritt seine muskulösen Beine.

Dann trat der zweite, der weniger groß und etwas stämmig war, vor und zeigte seinerseits das gleiche Kunststück, das schließlich auch noch der dritte vorführte, stets vom prasselnden Beifall des Publikums unterstützt.

Aber Duroy schenkte dem, was sich da auf der Bühne abspielte, nicht sonderlich viel Beachtung. Immer wieder drehte er sich um und schaute auf die große, volle Wandelhalle hinter ihm, in der Männer und Frauen auf und ab gingen.

Forestier sagte zu ihm: »Schau dir nur das Volk da im Parkett an. Nichts als gewöhnliche Leute mit Frau und Kind, lauter Hohlköpfe, die hierherkommen, um zu gaffen. In den Logen die begüterten Flaneure von den Boulevards, ein paar Künstler, ein paar halbseidene Damen; und hinter uns die komischste Mischung, die es in ganz Paris gibt. Was sind das für Leute? Da ist alles dabei, alle Berufe, alle Kasten, aber die meisten davon stammen schon aus dem Abschaum der Bevölkerung. Da hast du alle Sorten von Angestellten, Angestellte aus Banken, Kaufhäusern, Ministerien, Reporter, Zuhälter, Offiziere in Zivil, fein herausgeputzte Gecken, die gerade vom Restaurant oder nach der Oper hierhergekommen sind, bevor sie dann noch auf einen Sprung ins italienische Theater wechseln, und dann gibt’s noch eine ganze Menge zweifelhaftester Leute, die jeder Beschreibung spotten. Was die Frauen betrifft, eine einzige Sorte: die Frau, die im Café Américain soupiert, die Dame, die normalerweise einen oder zwei Louis verlangt, hier nach einem Ausländer Ausschau hält, der bereit ist, fünf Louis springen zu lassen, und die ihre Stammkunden informiert, wenn sie frei ist. Man kennt sie alle, schon seit zehn Jahren, sie tauchen Abend für Abend auf, das ganze Jahr hindurch, immer an den gleichen Orten, außer wenn sie mal gerade wieder im Gefängnis von Saint-Lazare sitzen oder in Lourcine ihre Syphilis kurieren lassen.« Duroy hörte ihm nicht mehr zu. Eine dieser Frauen hatte sich mit den Ellbogen an ihrer Loge aufgestützt und schaute ihn unverwandt an. Es war eine üppige Braunhaarige mit weißgeschminktem Körper, mit schwarzen, mit Farbstift auf mandelförmig getrimmten Augen, die von riesigen künstlichen Augenbrauen eingerahmt wurden. Ihre allzu volle Brust spannte die dunkle Seide ihres Kleides; und ihre wie eine Wunde rot angemalten Lippen verliehen ihr eine animalisch-wilde, übertrieben-feurige Note; ihre Aufmachung löste dennoch beim Betrachter eine starke Erregung aus.

Mit dem Kopf rief sie eine ihrer Freundinnen herbei, die gerade vorbeikam, eine vom Typ her Blonde, die ihr Haar rotgefärbt trug; auch sie war mit rundlichen Formen ausgestattet. Und zu der sagte sie, so laut, daß man es weit im Umkreis hören konnte: »Sieh mal, ist der nicht süß; wenn der von mir was wollte, für zehn Louis würde ich nicht nein sagen.«

Forestier drehte sich um und klopfte Duroy schmunzelnd auf den Schenkel: »Hör mal, du bist gemeint. Du kommst aber gut an, mein Lieber. Alle Achtung!«

Der ehemalige Unteroffizier war feuerrot angelaufen; und ganz automatisch befingerte er seine zwei Goldstücke in der Westentasche.

Mittlerweile war der Vorhang auf der Bühne wieder heruntergegangen; das Orchester spielte jetzt einen Walzer.

Duroy sagte: »Wollen wir nicht eine kleine Runde auf der Galerie drehen?«

»Ganz wie du willst.«

Sie verließen ihre Loge und wurden sogleich vom Strom der herumgehenden Gäste mitgeschleift. Gedrängt, geschoben, eingezwängt, hin und her gestoßen, suchten sie sich ihren Weg durch ein Heer von Hüten. Und in Zweiergruppen zirkulierten auch die Mädchen, sie durchquerten unbehindert diese Männermassen; sie glitten an den Ellbogen, den Brüsten, den Rücken so behende vorbei, wie wenn sie, ganz gemütlich, bei sich zu Hause wären; inmitten dieses Stroms von Männern bewegten sie sich wie Fische im Wasser.

Begeistert schwamm Duroy in diesem Strom mit, sog wie im Rausch die von Tabak, männlichen Ausdünstungen und Nuttenparfum geschwängerte Luft in sich hinein. Forestier dagegen schwitzte, bekam Atemnot und mußte immer wieder husten.

»Gehen wir doch mal in den Garten«, schlug er vor.

Und so wandten sie sich nach links und kamen in eine Art Wintergarten, in dem zwei große kitschige Fontänen für eine etwas bessere Atmosphäre sorgten. Unter in Zierkübeln postierten Eiben und Thujen saßen Männer und Frauen an Metalltischen und tranken.

»Noch ein Bier?«

»Aber gern.«

Sie nahmen Platz und schauten in die vorüberflanierende Menge.

Von Zeit zu Zeit ließ sich einer dieser Nachtfalter bei ihnen nieder und fragte mit dümmlichem Lächeln: »Na, wozu laden Sie mich ein, meine Herren?« Und wenn Forestier dann lapidar antwortete. »Zu einem Glas Wasser vom Brunnen«, verzog sie sich wieder und maulte leise: »Geh zum Teufel, Mistkerl!«

Aber auch die vollbusige Braune, die sich gerade an die Loge der beiden Kameraden gelehnt hatte, tauchte wieder auf und stolzierte, bei der dicken Blonden untergehakt, provozierend herum. Das waren zwei Frauenzimmer, die wahrlich bestens zusammenpaßten, ein schönes Pärchen.

Sie lächelte, als sie Duroy wiedersah, als ob ihre Blicke schon intime Geheimnisse ausgetauscht hätten; dann schnappte sie sich einen Stuhl, setzte sich in aller Ruhe vor ihn hin und hieß auch ihre Freundin Platz nehmen; dann bestellte sie mit resolutem Tonfall: »Ober, zwei Grenadines.« Verdutzt sagte Forestier: »Ja, wie hätten wir’s denn hier eigentlich?«

Sie erwiderte: »Es ist dein Freund, der mich anmacht. Das ist wirklich ein hübscher Bursche. Ich glaube, für den würde ich sogar die verrücktesten Sachen machen!«

Duroy war so verschüchtert, daß er kein Wort herausbrachte. Er zwirbelte seinen Schnurrbart wieder auf und brachte nicht mehr als ein einfältiges Lächeln zustande. Der Kellner brachte die Säfte, die die Frauen mit einem Zug austranken. Dann standen sie wieder auf, und die Braune sagte mit einem freundschaftlichen Kopfnicken, während sie ihm gleichzeitig mit ihrem Fächer einen Klaps auf den Arm gab, zu Duroy: »Danke, mein Kater. Sehr gesprächig bist du aber nicht.«

Und mit wackelndem Po zogen sie wieder ab.

Da mußte Forestier lachen. »Sag mal, alter Knabe, ist dir überhaupt klar, wie sehr du bei den Frauen ankommst? Hör zu, das mußt du ausnützen. Das kann dich noch weit bringen.« Er schwieg eine Sekunde, und dann fuhr er im träumerischen Ton derer, die gerade laut denken, fort: »Es immer noch so, daß man es mit ihnen am schnellsten zu etwas bringt.«

Und als Duroy immer noch wortlos dasaß und schmunzelte, fragte er: »Willst du noch bleiben? Ich für meinen Teil geh’ jetzt nach Hause, mir reicht’s.«

Der andere murmelte: »Ja, ich bleib’ noch ein wenig. ’s ist ja noch nicht allzu spät.«

Forestier erhob sich: »Na dann, adieu, bis morgen. Und vergiß nicht! Rue Fontaine, Nummer siebzehn, halb acht.«

»Abgemacht, bis morgen, danke.«

Sie schüttelten sich die Hand, und der Journalist entfernte sich.

Kaum war er verschwunden, da fühlte sich Duroy frei und befühlte von neuem freudig die Goldstücke in seiner Tasche. Dann stand er auf und arbeitete sich, nach allen Seiten spähend, durch die Menge hindurch.

Er hatte sie bald ausgemacht, die zwei Frauen, die blonde und die braune, die immer noch im Stile stolzer Bettlerinnen durch den Strom der Männer segelten.

Er ging schnurstracks auf sie zu, aber als er sie erreicht hatte, verließ ihn sein Mut wieder.

Die Braune sagte zu ihm: »Na, hast du jetzt die Sprache wiedergefunden?«

Er stammelte nur: »Verflixt«, ohne irgendein anderes Wort herauszubringen.

Eine Weile standen sie so da, alle drei, wie angewurzelt, brachten so den Betrieb in der Wandelhalle zum Stehen, langsam bildete sich um sie schon ein kleiner Menschenauflauf.

Da fragte sie ihn abrupt: »Na, kommst du mit zu mir?«

Zitternd vor Begierde antwortete er dreist: »Ja, aber mehr als einen Louis habe ich nicht in der Tasche.«

Sie lächelte gelassen: »Ach, das macht nichts.«

Und zum Zeichen, daß er nun ihr gehörte, nahm sie ihn beim Arm.

Als sie aus dem Folies-Bergère hinausgingen, rechnete er sich aus, daß er sich mit den übrigen zwanzig Francs noch gut und gern einen Abendanzug für den nächsten Tag leihen konnte.

2

»Zu Herrn Forestier, bitte?«

»Dritte Etage, die Tür links.«

Der Concierge hatte seine Antwort in einem freundlichen Ton gegeben, in dem Wertschätzung für seinen Mieter mitschwang. Und Georges Duroy stieg die Treppe hinauf.

Er war ein wenig verlegen und eingeschüchtert, er fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Zum ersten Mal in seinem Leben trug er einen Frack, und er hatte Angst, daß bei allem, was er so anhatte, irgend etwas nicht in Ordnung sein könnte. Er hatte das Gefühl, daß seine Aufmachung von oben bis unten verkorkst war, angefangen bei der Tatsache, daß er zwar, da er nämlich auf elegante Schuhe Wert legte, ziemlich feine Schuhe anhatte, aber eben doch keine Lackschuhe, bis zum Hemd, das er noch am Vormittag im Louvre-Kaufhaus für vier Francs fünfzig erstanden hatte und dessen zu dünner Plastron schon jetzt anfing, kaputtzugehen. Seine anderen Hemden, die für jeden Tag, waren allesamt in so schlechtem Zustand, daß er nicht einmal das, das am wenigsten mitgenommen war, für diesen Zweck hatte verwenden können.

Die etwas zu weite Hose schlackerte ihm um die Beine, schien sich förmlich um die Waden zu rollen und machte, wie all diese geliehenen Sachen, die zufällig über fremde Körperteile angezogen werden, einen schlabbrigen Eindruck. Nur der Frack selbst saß ganz annehmbar, da er einen ziemlich genau in seiner Größe gefunden hatte.

Mit klopfendem Herzen und sorgenvollem Kopf ging er die Stufen hinauf; was ihn besonders quälte, war die Angst, eine lächerliche Figur zu machen. Und plötzlich erblickte er direkt vor sich einen Herrn in großer Garderobe, der ihn anschaute. Sie standen sich so nah gegenüber, daß Duroy erst einmal einen Schritt zurück machte, bis er verblüfft feststellte: Das war ja er selbst, der sich da in einem mannshohen, am Absatz zum ersten Stock angebrachten Spiegel, der die Treppe perspektivisch verdoppelte, widerspiegelte. Da durchfuhr ihn ein mächtiger Freudenschauer, denn daß er so gut aussehen würde, hätte er nie und nimmer für möglich gehalten.

Da er bei sich nur einen kleinen Rasierspiegel besaß, war es ihm unmöglich gewesen, sich von Kopf bis Fuß anzuschauen, und da er so die einzelnen Bestandteile seiner improvisierten Toilette nicht mehr als recht und schlecht inspizieren konnte, malte er sich in seiner Phantasie die kleinen Mängel schlimmer aus, als sie waren, und geriet bei der Vorstellung, möglicherweise eine Witzfigur abzugeben, schier in Panik.

Aber jetzt hatte er sich beim überraschenden Blick in den Spiegel selbst nicht erkannt, hatte sich für einen Fremden gehalten, für ein Mitglied der feinen Gesellschaft, und er hatte beim ersten Hinschauen gefunden, daß dieser andere wirklich gut aussah und schick angezogen war.

Und als er sich etwas genauer unter die Lupe nahm, mußte er zugeben, daß der Gesamteindruck tatsächlich recht befriedigend ausfiel.

Da fing er an, gewisse Posen einzuüben, ganz so wie ein Schauspieler, der eine neue Rolle lernt. Er lächelte sich zu, gab sich die Hand, machte die eine oder andere Geste, nahm einen je nach Stimmung unterschiedlichen Gesichtausdruck an, einen für das Staunen, einen für Freude, einen für Zustimmung, und er probierte die Feinheiten des Lächelns und die diversen Blickeinstellungen aus, mit denen er gedachte, bei den anwesenden Damen als Kavalier Eindruck zu schinden, indem er ihnen zu verstehen geben würde, wie sehr er sie bewunderte, ja begehrte.

Plötzlich wurde im Treppenhaus eine Tür geöffnet. Er bekam Angst, es könnte ihn jemand überraschen, und so setzte er eilig seinen Weg nach oben fort, voller Sorge, bei seinen mimischen Verrenkungen gesehen worden zu sein, vielleicht sogar von einem der Abendgäste seines Freundes.

Als er in der zweiten Etage ankam, erblickte er einen zweiten Spiegel und er verlangsamte seine Schritte, um sich beim Vorbeigehen zu mustern. Sein Auftreten kam ihm wirklich elegant vor. Er hatte einen schönen Gang, und mit einem Mal erfüllte ein unbändiges Selbstvertrauen seine Seele. Mit diesem Aussehen und dazu mit seinem Ehrgeiz, der zupackenden Entschlußkraft, die er in sich spürte, und seiner geistigen Wendigkeit würde er es schon schaffen. Er hatte nun Lust, die Treppe zum dritten Stock laufend und hüpfend zu nehmen. Vor dem dritten Spiegel blieb er nochmals stehen, fuhr sich prüfend über den Schnurrbart, lüftete kurz den Hut, um seine Frisur in Fasson zu bringen, dann murmelte er halblaut, wie er es zu tun pflegte: »Das haben wir ja wieder mal toll hingekriegt!« Danach streckte er eine Hand zur Klingel aus und läutete.

Die Tür öffnete sich unverzüglich, und er sah sich einem Kammerdiener gegenüber, der mit seinem schwarzen Frack, seiner feierlichen Miene, dem tadellosen Zustand seines Bartes, seiner vollkommenen Aufmachung Duroy gleich wieder völlig durcheinanderbrachte, ohne daß er hätte sagen können, woher diese unbestimmbare Aufregung rührte– wohl von einem instinktiven Vergleich zwischen dem Schnitt ihrer Kleidung. Dieser Lakai, der seinerseits Lackschuhe trug, nahm Duroy seinen Überzieher, den er vorsichtshalber über den Arm gelegt hatte, damit ja niemand dessen Schmutzflecken sehen konnte, aus der Hand und fragte:

»Wen darf ich melden?«

Und er trompetete den Namen durch eine hochgezogene Portiere hindurch, in einen Salon hinein, in den Duroy nun hineinmußte.

Mit einem Schlag aber war sein ganzes Selbstbewußtsein wieder verflogen; bleischwer lastete die Angst auf ihm und nahm ihm fast den Atem. Nun hieß es den ersten Schritt hinein ins erwartete, erträumte Leben tun. Dennoch trat er ins Zimmer. Dort erwartete ihn eine blonde junge Frau, sie stand ganz allein in einem großen, hellerleuchteten und wie ein Treibhaus mit Sträuchern vollgestellten Raum.

Völlig aus der Fassung gebracht, blieb er nach wenigen Schritten stehen. Wer war wohl diese lächelnde Dame? Dann fiel ihm wieder ein, daß Forestier ja verheiratet war; und die Vorstellung, daß diese elegante blonde Erscheinung da die Frau seines Freundes sein mußte, brachte ihn dann vollends durcheinander.

So stammelte er nur: »Ich bin . . .« Sie streckte ihm ihre Hand entgegen und sagte: »Ich weiß Bescheid. Charles hat mir von Ihrer Begegnung gestern abend erzählt, und es freut mich außerordentlich, daß er auf die gute Idee gekommen ist, Sie zu bitten, heute unser Essensgast zu sein.«

Er wurde rot bis hinter beide Ohren und wußte nicht, was er darauf sagen sollte. Und er hatte das Gefühl, Gegenstand einer Prüfung zu sein, vom Kopf bis zu den Füßen gemustert, abgeschätzt, beurteilt zu werden.

Er hatte das Bedürfnis, sich zu entschuldigen, sich einen Grund für die Nachlässigkeiten seiner Garderobe auszudenken; aber ihm fiel nichts Passendes ein; so traute er sich nicht, sich auf dieses heikle Thema einzulassen.

Er nahm Platz in einem Sessel, den sie ihm anbot, und als er dann das unter seinem Gewicht nachgebende, sanfte Samtpolster spürte, als er fühlte, wie dieses bequeme Möbelstück, dessen gepolstertes Rückenteil und dessen Armlehnen ihn behaglich umschmiegten, ihm gleichsam Schutz, Obdach, Hilfe gewährte, da kam es ihm so vor, als würde er tatsächlich ein neues, ein wunderbares Leben beginnen, als würde er von etwas Herrlichem Besitz ergreifen, als würde er ein Herr von Welt werden, als wäre er gerettet. Und er schaute auf Madame Forestier, die ihre Augen nicht einen Moment von ihm abgewendet hatte.

Sie trug ein blaßblaues Kaschmirkleid, das ihre gelenkige Figur und ihren üppigen Busen betonte.

Ihre Arme und der Hals hoben sich von der feinen weißen Spitze ab, mit der das Oberteil und auch die Ärmel des Kleids besetzt waren, und die hochgesteckten Haare, die sich zum Nacken hin leicht kräuselten, sahen aus wie eine zarte, blonde Wolke aus Flaum, die über dem Hals schwebte.

Unter ihrem Blick, der ihn, ohne daß er den Grund dafür wußte, an den der Prostituierten, die er am Abend zuvor im Folies-Bergère getroffen hatte, erinnerte, beruhigte sich Duroy wieder etwas. Ihre Augen waren grau, mit einem Stich ins Blaue, was sie ganz seltsam erscheinen ließ; sie hatte eine kleine Nase, kräftige Lippen und ein etwas dickes Kinn, ein leicht unregelmäßiges und verführerisches Gesicht, voller Liebreiz und Schalkhaftigkeit. Es war eines jener Frauengesichter, bei dem jede Linie ihre eigene Anmut ausstrahlt, eine Bedeutung zu haben scheint, bei dem jede Regung etwas zu sagen oder zu verbergen scheint.

Nach kurzem Schweigen fragte sie ihn: »Sind Sie schon lange in Paris?«

Nachdem er sich allmählich wieder gefangen hatte, antwortete er: »Erst seit ein paar Monaten, Madame. Ich habe eine Anstellung bei der Eisenbahn, aber ihr Mann hat mir Hoffnung darauf gemacht, daß ich mit seiner Hilfe in den Journalismus einsteigen könnte.«

Da huschte ein deutlicheres, wohlwollenderes Lächeln über ihr Gesicht; ihre Stimme wurde leiser, und sie murmelte: »Ich weiß.«

Es hatte von neuem geläutet. Der Lakai meldete: »Madame de Marelle.«

Das war eine kleine braunhaarige Frau, vom Typ her das, was man eine Brünette nennt.

Beschwingt kam sie zur Tür herein, dann stand sie da wie hingemalt, in einem einfachen dunklen Kleid, das bis zum Boden reichte und ihr wie angegossen paßte.

Einzig und allein eine rote Rose, die sie sich in die schwarzen Haare gesteckt hatte, diente als Blickfang, wirkte als kräftiger Farbtupfer zu ihrem Gesicht und betonte seine Eigenart, gab ihm die lebhafte und flotte Note, die ihrer Erscheinung zur Abrundung noch fehlte.

Hinter ihr kam noch ein kleines Mädchen in einem kurzen Kleid ins Zimmer. Madame Forestier sprang auf:

»Guten Tag, Clotilde.«

»Guten Tag, Madeleine.«

Sie küßten sich auf die Wangen. Danach sagte das Kind »Guten Tag, Kusine« und hielt ihr ihr Köpfchen mit der Selbstsicherheit einer Erwachsenen hin.

Madame Forestier gab ihr einen Kuß und stellte die Gäste einander vor:

»Georges Duroy, ein guter Kamerad von Charles.«

»Madame de Marelle, eine Freundin von mir, sie gehört fast zur Familie.«

Sie fügte noch hinzu: »Wir sind hier ganz unter uns, müssen Sie wissen, es geht hier also ohne Formalitäten, ganz locker zu. Ist Ihnen das recht?«

Der junge Mann machte zum Zeichen des Einverständnisses eine kleine Verbeugung.

Aber da ging die Tür schon wieder auf, und ein kleiner dicker Mann, so breit wie hoch, erschien, und an seinem Arm eine große und schöne Frau, größer und viel jünger als er, mit ernster Miene und, wie es schien, vollendeten Manieren. Das war Monsieur Walter, seines Zeichens Abgeordneter, Financier, ein Mann des Geldes und der Geschäfte, ein aus dem Süden stammender Jude und Besitzer der Zeitung La Vie Française, samt seiner Frau, einer geborenen Basile-Ravalau, Tochter des gleichnamigen Bankiers.

Dann erschienen noch, Schlag auf Schlag, Jacques Rival, hochelegant, sowie Norbert de Varenne, dessen Anzugkragen fettig glänzte vom vielen Reiben der langen Haare, die ihm bis auf die Schultern herabfielen und den Anzug wie mit weißen Staubkörnern besprenkelten.

Seine schlecht gebundene Krawatte hatte auch schon bessere Tage gesehen. Er bewegte sich mit der Anmut eines ehemaligen Charmeurs, und so ergriff er denn auch Madame Forestiers Hand und küßte sie. Als er sich hierzu nach vorn beugte, ergoß sich seine lange Mähne wie ein Wasserfall über den bloßen Arm der jungen Frau.

Schließlich kam auch noch Forestier selbst mit einer Entschuldigung für seine Verspätung auf den Lippen. Aber die Affäre Morel hatte ihn über Gebühr in der Redaktion festgehalten. Morel, ein Abgeordneter der radikalen Partei, hatte soeben eine Anfrage an das Ministerium gestellt, die sich mit einem Kreditantrag im Rahmen der Kolonialisierung Algeriens befaßte.

Da rief der Domestik auch schon: »Es ist angerichtet.«

Und die ganze Gesellschaft begab sich ins Eßzimmer.

Duroy war ein Platz zwischen Madame de Marelle und ihrer Tochter zugedacht worden. Von neuem fühlte er sich unwohl in seiner Haut, denn er befürchtete, im rechten Umgang mit dem vielen Besteck und den Gläsern irgend etwas falsch zu machen. Immerhin gab es deren vier, von denen eines leicht blau schimmerte. Wofür mochte das wohl gedacht sein?

Während des Suppengangs herrschte allgemeines Schweigen. Dann warf Norbert de Varenne die Frage in die Runde: »Haben Sie den Artikel über den Gauthier-Prozeß gelesen? So etwas Komisches!«

Und es entspann sich eine Diskussion über diesen verwickelten Fall, bei dem Ehebruch und Erpressung zusammenkamen. Sie redeten darüber nicht, wie man im Bekanntenkreis über solche Ereignisse plaudert, über die die Zeitungen berichten, sondern eher wie Ärzte sich über eine Krankheit unterhalten oder Obsthändler über bestimmte Gemüsesorten. Die Tatsachen als solche waren kein Anlaß für moralische Entrüstung oder Befremden; statt dessen wollten sie den tieferen, unsichtbaren Motiven mit einer geradezu professionellen Neugier auf die Spur kommen; das Verbrechen selbst ließ sie völlig kalt. Sie versuchten, eine eindeutige Erklärung für die Ursprünge der Taten herauszufinden, die psychologischen Impulse zu bestimmen, aus denen das Drama im Anschluß an einen spezifischen Bewußtseinsinhalt in gleichsam wissenschaftlicher Folgerichtigkeit seinen Lauf genommen hatte. Auch die Frauen arbeiteten mit und beteiligten sich lebhaft an dieser Untersuchung. Und dabei wurden auch andere Ereignisse aus der letzten Zeit verhandelt, besprochen, hin und her gewendet und zuletzt sorgfältig gewogen– dies alles mit dem erfahrenen Blick und dieser spezifischen Betrachtungsweise, den die Händler mit Neuigkeiten, die Kleinkrämer der menschlichen Komödie so an sich haben, wie es eben bei allen Kaufleuten zugeht, die die Waren erst einmal genau untersuchen, von oben bis unten anschauen und wiegen, bevor sie sie ihrer Kundschaft vorsetzen.

Danach kam das Gespräch auf ein Duell, und da meldete sich Jacques Rival zu Wort. Das war ja seine ureigene Domäne; über so etwas konnte nur er sachkundig Bericht erstatten.

Duroy wagte es nicht, bei alldem auch nur ein Wörtchen zu sagen. So warf er hin und wieder einen Blick auf seine Nachbarin, deren voller Busen seine Phantasie anregte. Wie ein Wassertropfen, der gleich herunterfallen würde, hing ein von einem Goldfaden gehaltener Diamant an ihrem Ohr. Von Zeit zu Zeit machte sie eine Bemerkung, die jedesmal bei den Anwesenden ein Schmunzeln hervorrief. Was sie sagte, war geistreich, munter, voller Überraschungen; sie hatte den Verstand eines pfiffigen kleinen Mädchens, das die Dinge des Lebens ganz unbeschwert sieht und mit einer gewissen Dosis an wohlwollender Skepsis beurteilt.

Duroy überlegte krampfhaft, wie er ihr ein Kompliment machen könnte; als ihm nichts Passendes einfiel, wandte er sich ihrer Tochter zu, schenkte ihr nach, kümmerte sich um ihre Speisen, bediente sie. Das Kind, das in seiner Art herber war als die Mutter, bedankte sich mit ernster Stimme, signalisierte ihrem Nachbarn durch gelegentliches Kopfnicken, daß sie ihn sehr liebenswürdig fand, und lauschte ansonsten hingebungsvoll dem Gespräch der Erwachsenen.

Das Menü war von erlesener Qualität; und alle Gäste waren des Lobes voll. Walter schaufelte für zwei in sich hinein; er redete nicht viel, inspizierte lieber mit schrägem Blick unter den Brillenrand hindurch die Speisen, die man ihm offerierte. Norbert de Varenne wollte da nicht zurückstehen und bekleckerte seine Hemdbrust regelmäßig mit Sauce.

Forestiers Blick ruhte ernst und aufmerksam auf der Tafelrunde; manchmal tauschte er mit seiner Frau einen kurzen Blick gegenseitigen Einvernehmens; sie verhielten sich wie zwei Arbeitskollegen, die zusammen einen schwierigen Auftrag ausführen und sich vergewissern, daß die Sache nach Plan läuft.

Die Gesichter nahmen an Farbe, die Stimmen an Lautstärke zu. In kurzen Abständen kam der Diener vorüber und fragte die Gäste im Flüsterton: »Corton oder lieber Château-Laroze?«

Duroy hatte den Corton ganz nach seinem Geschmack gefunden und ließ sich jedesmal nachschenken. Eine überschäumende Heiterkeit stieg in ihm auf und wärmte ihn wohlig, sie begann im Magen und verteilte sich erst auf den Kopf, dann in alle Glieder, durchströmte schließlich seinen ganzen Körper. Ein grenzenloses Wohlbefinden überkam ihn, ein Wohlbefinden, das sein Fühlen und Denken, seinen Körper und seine Seele gleichermaßen erfüllte.

Und nun packte auch ihn die Lust zu reden. Er wollte auf sich aufmerksam machen, wollte, daß man ihm zuhört, daß man ihm an den Lippen hängt, wie jenen Prominenten, die selbst dann, wenn sie Banalitäten daherreden, andächtige Zuhörer finden.

Nachdem sie so lange Zeit vom Hundertsten ins Tausendste gekommen waren, wegen eines Worts, eines Details, von einem Thema zum nächsten gesprungen waren, nachdem sie alle Aktualitäten durchgegangen waren und eine Unmenge von Fragen en passant gestreift hatten, landeten sie zu guter Letzt doch wieder bei der großen Anfrage Morels zu Algerien und zur Kolonialpolitik.

Zwischen zwei Gängen ließ Walter, dem nichts heilig war und der eine schmutzige Phantasie hatte, einige Witze vom Stapel. Forestier referierte seinen Artikel vom nächsten Tag. Rival machte sich stark für eine Militärregierung und plädierte dafür, allen Offizieren nach Ablauf von dreißig Dienstjahren in der Kolonie Anrecht auf Grundbesitz einzuräumen.

Auf diese Weise würde man zu einer dynamischen Gesellschaftsstruktur kommen, weil die Leute, die dort lebten, genügend Zeit hätten, das Land kennen und lieben zu lernen; sie würden der Sprache mächtig sein und wären über alle wichtigeren örtlichen Probleme auf dem Laufenden, denen die Neuankömmlinge zwangsläufig verständnislos gegenüberstehen.

Da unterbrach ihn Norbert de Varenne mit den Worten:

»Schön und gut, sie würden gewiß über alles Bescheid wissen, nur nicht über die Landwirtschaft. Sie würden arabisch sprechen, aber vom Rübenanbau oder von der rechten Getreideaussaat keinen blassen Schimmer haben. So stark sie im Fechten wären, so schwach wären sie in Fragen der Düngemittel. Deshalb wäre es im Gegenteil besser, dieses neue Land für alle Interessenten zu öffnen. Die Intelligenten würden sich schon zurechtfinden, und die anderen würden eben untergehen. Aber so geht es nun einmal zu, in der Gesellschaft.«

Die anderen schwiegen daraufhin erst einmal und lächelten vor sich hin.

Georges Duroy öffnete als erster seinen Mund und sagte, wobei er vom Klang der eigenen Stimme überrascht wurde, so als hätte er sich vorher noch nie sprechen gehört: »Was da unten am allermeisten fehlt, ist gutes Ackerland. Die wirklich fruchtbaren Grundstücke sind dort genauso teuer wie hier in Frankreich; und es sind die schwerreichen Pariser, die sie aufkaufen, als Geldanlage. Für die wahren Siedler, die Armen, die der Hunger dorthin treibt, bleibt nichts anderes übrig als die Wüste, wo wegen des Wassermangels nichts wächst.«

Alle am Tisch schauten nun auf ihn. Er merkte, wie er rot anlief. Walter fragte ihn: »Kennen Sie Algerien wohl näher?«

Er erwiderte: »Ja, ich war fast zweieinhalb Jahre dort und habe zeitweise in allen drei Provinzen gelebt.«

Und ohne länger bei der Affäre Morel zu bleiben, befragte ihn Varenne plötzlich zu einem Detail der dortigen Sitten, worauf ihn mal ein Offizier hingewiesen hatte. Es handelte sich dabei um das M’zab, diese sonderbare kleine arabische Republik, die da mitten in der Sahara, in der trockensten Gegend dieser heißen Region, entstanden war.

Duroy hatte das M’zab zweimal besucht, und er schilderte die Sitten dieses eigenartigen Landes, wo Wassertropfen so wertvoll sind wie Goldstücke, wo sich jeder Bewohner an allen öffentlichen Aufgaben zu beteiligen hat, wo es mit der Redlichkeit in allen geschäftlichen Dingen viel besser steht als bei den zivilisierten Völkern.

Vom Wein und auch vom Wunsch, bei diesen Leuten anzukommen, angestachelt, geriet er nun richtig in Fahrt, erzählte großspurig Anekdoten aus dem Soldatenalltag, berichtete, wie die arabische Bevölkerung lebt, und gab Kriegsabenteuer zum besten. Er fand sogar ein paar farbige Adjektive für die Charakterisierung dieser gelben, kahlen Landschaft, die sich in endloser Trostlosigkeit unter dem alles verzehrenden Feuer der Sonne erstreckt.

Die Blicke aller Frauen waren nun fest auf ihn gerichtet. Madame Walter murmelte auf ihre langsame Art: »Ihre Erinnerungen, aus denen könnten Sie eine hübsche Serie von Artikeln machen.« Da schaute ihr Mann Duroy über den Brillenrand hinweg an, wie er es immer machte, wenn er sich ein Gesicht ganz genau ansehen wollte; bei den Speisen war es umgekehrt.

Forestier ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und sagte: »Sehr verehrter Herr Direktor, Sie werden sich erinnern, daß ich mit Ihnen vorhin, im Laufe des Tages, über Georges Duroy gesprochen und Sie gebeten habe, ihn als meinen Assistenten für die Beschaffung politischer Nachrichten einzustellen. Sie wissen ja, seit Marambot bei uns ausgeschieden ist, ist niemand mehr da, der sich um die dringenden und vertraulichen Recherchen kümmert, und das tut der Zeitung nicht gut.«

Walter schaltete nun schnell um– aus dem jovialen Zecher wurde ein ernster Firmenchef–, und nahm, um Duroy scharf ins Gesicht zu schauen, seine Brille ganz ab. Danach sagte er: »Zweifellos ist Herr Duroy ein heller Kopf. Wenn er sich ernsthaft in dieser Sache mit mir unterhalten will, sagen wir, morgen um drei, dann können wir das alles regeln.« Er machte eine kleine Pause und fügte dann hinzu, wobei er sich ganz zu dem jungen Mann hindrehte: »Als allererstes aber schreiben Sie für uns eine kleine Serie von phantasievollen Reiseberichten über Algerien! In denen schildern Sie ihre Erinnerungen, und hier und da lassen Sie die Frage der Kolonialisierung mit einfließen, ganz so, wie Sie gerade gesprochen haben. Das ist im Moment aktuell, ja das ist hochaktuell, und ich bin sicher, daß das bei unseren Lesern gut ankommen wird. Aber Sie müssen sich wirklich beeilen! Ich brauche den ersten Artikel morgen oder allerspätestens übermorgen, solange eben das Parlament darüber debattiert; das wird ein echter Knüller.«

Und Madame Walter setzte mit dem ihr eigenen Charme, der nicht frei von einer gewissen Betulichkeit war und allem, was sie sagte, einen leicht gönnerhaften Ton verlieh, hinzu: »Tja, und einen wunderschönen Titel haben Sie auch schon: Erinnerungen eines Jägers aus dem Afrikakorps, nicht wahr, verehrter Norbert?«

Der alte Dichter, dem der Lorbeer des Ruhms erst in späten Tagen zugefallen war, betrachtete alle Anfänger mit großer Skepsis, ja Verachtung. So beschied er nur ganz trocken: »In der Tat, ganz ausgezeichnet, es kommt allerdings sehr darauf an, daß es so weitergeht, denn das ist ja das Schwierige, die Sache harmonisch fortzuführen, so wie in der Musik, wo man auch immer den richtigen Ton treffen muß.«

Madame Forestier umhegte Duroy mit einem fürsorglichen Blick und schenkte ihm ein fachmännisches Lächeln, das zu sagen schien: »Du wirst es schon schaffen.« Madame de Marelle hatte sich mittlerweile mehrmals zu ihm hingedreht, und dabei baumelte der Diamant an ihrem Ohr so heftig, als würde der zarte Wassertropfen nun endgültig gleich herunterfallen.

Nur das kleine Mädchen verharrte bewegungslos und ernst und hielt ihren Kopf über den Teller gebeugt.

Aber da war der Diener auch schon dabei, wieder einmal die Runde um den Tisch zu machen und Johannisbergwein in die blauen Gläser einzuschenken, und dann brachte Forestier einen Toast auf Walter aus und rief: »Auf ein langes Gedeihen der Vie Française!«

Da machten alle eine kleine Verbeugung in Richtung auf Walter, der jovial lächelte, und im Rausch seines Triumphs leerte Duroy sein Glas in einem einzigen Zug. Genauso hätte er auch ein ganzes Faß ausgetrunken, so kam es ihm jedenfalls vor; er wäre imstande gewesen, in einem Satz einen ganzen Ochsen zu vertilgen oder einen Löwen zu erwürgen. Er verspürte in allen seinen Gliedern eine schier übermenschliche Kraft, im Kopf eine unbezwingbare Entschlußfreude und eine grenzenlose Zuversicht. Nun, im Kreise dieser Leute war er endlich da, wo er hingehörte; er hatte Stellung bezogen, sich in dieser Welt seinen Platz erobert. Sein Blick fiel nun mit einer neuen Sicherheit auf diese Gesichter, und zum ersten Mal wagte er, seine Tischnachbarin anzusprechen:

»Madame, Sie haben die schönsten Ohrringe, die ich je gesehen habe.«

Mit einem Lächeln im Gesicht drehte sie sich zu ihm hin:

»Das ist eine Idee von mir selbst, die Diamanten so aufzuhängen, ganz einfach an einem Faden. So sehen sie wirklich aus wie Tautropfen, finden Sie nicht auch?«

Betreten über seine Keßheit und zugleich aus Angst, eine Dummheit zu begehen, fuhr er flüsternd fort:

»Wirklich eine bezaubernde Idee . . . Aber daß das alles so einzigartig wirkt, liegt vor allem am Ohr selbst.«

Sie bedankte sich mit einem Blick, einem dieser intensiven Frauenblicke, die einem wie Blitze durch und durch gehen.

Und als er sich dann wieder der Tafelrunde zuwandte, trafen seine Augen erneut auf den immer noch wohlwollenden Blick Madame Forestiers, aber er hatte den Eindruck, als würden diese Augen ihn nun noch fröhlicher, schelmischer, aufmunternder anschauen.

Die Herren redeten jetzt lautstark alle gleichzeitig durcheinander und fuchtelten dabei mit den Händen in der Luft herum; die Diskussion kreiste um das große Projekt, in Paris eine Untergrundbahn zu bauen. Da jeder der Anwesenden zur Langsamkeit der Pariser Verkehrsmittel, den Nachteilen der Trambahnen, dem Ärger mit den Pferdeomnibussen und den ungehobelten Fiakerkutschern seine eigene Leidensgeschichte beizutragen hatte, zog sich dieses Thema hin, bis auch das Dessert aufgegessen war.

Zum Kaffee gingen sie nach nebenan. Zum Spaß bot Duroy