Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brandstätter Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sie war nicht nur die prominenteste politische Journalistin ihrer Zeit und Begründerin der Friedensgesellschaft, sie kämpfte Zeit ihres Lebens leidenschaftlich gegen überholte Konventionen, gegen die Unterdrückung der Frauen und gegen den Antisemitismus. Ihr Bestseller "Die Waffen nieder" (1889) verschaffte ihr Weltruhm, und ihrer Initiative verdanken wir die Stiftung des Friedensnobelpreises, den sie 1905 als erste weibliche Preisträgerin verliehen bekam. Brigitte Hamann fügt in dieser bebilderten Biografie ein facettenreiches Bild Bertha von Suttners zusammen: ihre Jugend in Prag und Wien, die Spielleidenschaft der Mutter, ihre romantische Liebe zu ihrem deutlich jüngeren Mann Arthur, die abenteuerliche gemeinsame Flucht in den Kaukasus, die Jahre der Entbehrung und ihre Emanzipation zu einer anerkannten Journalistin und Schriftstellerin, schließlich ihr Engagement für die internationale Friedensbewegung. Vor dem Hintergrund der politischen und sozialgeschichtlichen Ereignisse entsteht so ein lebendiges, differenziertes Panorama der untergehenden Donaumonarchie am Vorabend des Ersten Weltkriegs.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 492

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

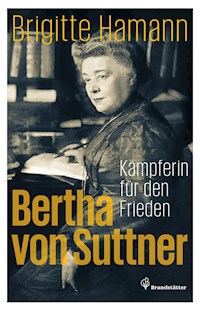

Brigitte Hamann · Bertha von Suttner · Kämpferin für den Frieden

Brigitte Hamann

BERTHA VON SUTTNER

Kämpferin für den Frieden

Bildauswahl und Redaktion von Georg Hamann

INHALT

Vorwort

1. Kapitel: Komtesse Kinsky

2. Kapitel: Gouvernante und Sekretärin

3. Kapitel: Im Kaukasus

4. Kapitel: Schriftsteller leben

5. Kapitel: »Die Waffen nieder!«

6. Kapitel: Gründung der Friedensvereine

7. Kapitel: Kampf gegen den Antisemitismus

8. Kapitel: Die Haager Friedenskonferenz

9. Kapitel: Menschlich-Allzumenschliches

10. Kapitel: Nobelpreis

11. Kapitel: Hoffnung auf die Mächtigen

12. Kapitel: Die Bundesgenossen

13. Kapitel: Die Frauenfrage

14. Kapitel: Vor dem großen Krieg

Anhang

Abkürzungen

Archivverzeichnis

Anmerkungen

Bertha von Suttner – Schriftenverzeichnis

Ich weiß, ihr haltet mich alle füreine lächerliche Närrin. Gebe Gott,daß ihr Recht behalten möget.

Vorwort

Dies ist die Lebensgeschichte einer Frau des 19. Jahrhunderts, die den meisten ihrer Zeitgenossen als Utopistin, ja als Närrin galt und deren Anliegen letztlich kein Gehör fand. Ihr berühmter, immer verzweifelter klingender Ruf »Die Waffen nieder!« verhallte wirkungslos in einem nationalistisch verhetzten Europa, das den großen Krieg wollte und die Warnungen der »Friedensbertha« als Ausdruck weiblicher Exaltiertheit verhöhnte.

Die Friedensappelle des späten 19. Jahrhunderts waren jedoch keineswegs nur die weltfremde Forderung vereinzelter Moralisten. Sie stellten vielmehr eine durchaus realistische Antwort auf die bedrohliche Entwicklung der modernen Waffentechnik dar: Durch Nobels Sprengstoffe, die neuen Kampfgase, U-Boote und die 1911 im Tripoliskrieg erstmals mit Erfolg eingesetzte Luftwaffe war das Zerstörungspotenzial eines Krieges innerhalb weniger Jahre ins schier Unfassbare gewachsen. »Alles wird verhundertfacht, vertausendfacht: die Schnelligkeit, das Licht, die Schöpfungs- und die Vernichtungskraft«, schrieb Bertha von Suttner in der Zeitschrift Die Waffen nieder!. »Der Wert von tausend Stunden Hände- und Geistesarbeit kann in die Leistung einer Sekunde gepreßt werden und tausend Todesqualen – in eine Bombe«.1

Ein moderner Krieg mit solchen Waffen, so warnte sie, sei von keiner Seite mehr zu gewinnen: »ein Zu-Ende-führen, ein Entscheiden des Zukunftskrieges gibt es nicht: Erschöpfung, Vernichtung auf beiden Seiten!«2 Aus dieser Erkenntnis leitete Suttner ihre Forderung ab, radikal umzudenken und den Einsatz eines Krieges als politisches Mittel fallen zu lassen – denn kein politisches Ziel rechtfertige die Vernichtung der Menschheit. »Die Selbstaufopferung weniger für viele, die mag wohl als tugendhaft und wünschenswert erscheinen, aber die Aufopferung aller für keinen? Das wäre doch der Gipfelpunkt der Raserei.«3

Alle menschliche Energie müsse sich angesichts solcher Visionen darauf konzentrieren, Bedingungen für den Frieden zu schaffen. Das bedeutete für Bertha von Suttner nicht nur unerbittlichen Kampf gegen das Flottenprogramm Wilhelms II. und die Aufstellung einer Luftwaffe, sondern vor allem gegen nationalen und religiösen Fanatismus, gegen soziale Ungerechtigkeit und Menschenrechtsverletzungen jeder Art, einschließlich der Benachteiligung der Frau. Sie forderte ein rigoroses Umdenken der Mächtigen und jedes Einzelnen: Das jahrtausendealte Ideal des »Kriegshelden« sollte endlich dem »Friedenshelden« weichen.

Bertha von Suttners wohl etwas naiver Glaube, die Menschheit würde sich (frei nach Darwin) auch auf sittlichem Gebiet ständig veredeln und zum Besseren hin entwickeln, gab ihr trotz aller Enttäuschungen die Gewissheit, dass der Friede möglich sei. Ihr Tod im Juni 1914 bewahrte sie vor dem bitteren Erlebnis des Ersten Weltkrieges, jenem »Zukunftskrieg«, vor dem sie zwanzig Jahre lang vergeblich gewarnt hatte. Vier Monate später schrieb der junge Stefan Zweig reuevoll an seinen Freund Romain Rolland: »Ich wie Sie haben doch alle geglaubt, dieser Krieg werde verhindert werden können und nur darum haben wir ihn nicht genug bekämpft, als es noch Zeit war. Ich sehe manchmal die gute Bertha von Suttner vor mir, wie sie mir sagte: ›Ich weiß, ihr haltet mich alle für eine lächerliche Närrin. Gebe Gott, daß ihr Recht behalten möget.‹«4

Im Jahr 1918, nachdem dieser Krieg zehn Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, gestand Zweig öffentlich: »Aber eben diese Frau, von der man meinte, sie habe nichts als ihre drei Worte der Welt zu sagen, hatte den tiefsten Gedanken der Gegenwart mit kräftiger Hand an der Wurzel gefaßt … Sie schrak nicht zurück, das scheinbar Unerreichbare zu fordern. Sie wußte ja selbst besser als jeder andere um die tiefe Tragik der Idee, die sie vertrat, um die fast zernichtende Tragik des Pazifismus, daß er nie zeitgemäß erscheint, im Frieden überflüssig, im Kriege wahnwitzig, im Frieden kraftlos ist und in der Kriegszeit hilflos. Dennoch hat sie es auf sich genommen, zeitlebens für die Welt ein Don Quichotte, der gegen Windmühlen ficht. Aber heute wissen wir es schauernd, was sie immer wußte, daß diese Windmühlen nicht Wind, sondern die Knochen der europäischen Jugend zerreibt.«5

Die Biografie Bertha von Suttners weist freilich außer dem Friedensengagement noch viele andere Facetten auf, zu denen auch ein kräftiger Zug von Abenteurertum gehört. Ihr Weg von der leichtsinnigen Komtessenjugend über Gouvernantenjahre und bittere Armut im Kaukasus zu den ersten schriftstellerischen Erfolgen, bis sie endlich in der Friedensbewegung die Aufgabe ihres Lebens fand, spiegelt auch die soziale und kulturelle Wirklichkeit der Jahrhundertwende und der untergehenden Donaumonarchie wider. Gerade das breite Spektrum der Sujets Politik, Pazifismus, Literatur, Journalismus, Frauenbewegung, Liberalismus, österreichische Aristokratie und internationales Mäzenatentum bildete für mich den Anreiz, Bertha von Suttners Leben in ihrer Zeit auszuleuchten.

Brigitte Hamann

Anmerkungen

1 Bertha von Suttner: Ein Testament. In: Die Waffen nieder! (Zeitschrift), Bd. II, S. 3

2 ebd.

3 Bertha von Suttner: Das Maschinenzeitalter. 3. Aufl., Dresden 1899, S. 309

4 Richard Friedenthal (Hg.): Stefan Zweig. Briefe an Freunde. Hamburg 1984, S. 32

5 Neue Freie Presse, 21. 6. 1918

Wahr sein, ganz wahr! –Nur daraus fließen Lehren.

Die 17-jährigeKomtesse Bertha von Kinskyin Venedig

1. KAPITEL

Komtesse Kinsky

Die jugendliche Bertha war doch eine rechte Null«, notierte die berühmte Friedenskämpferin als 64-Jährige in ihr Tagebuch. Damals schrieb sie an ihren Memoiren und überdachte ihr Leben. Nichts außer ihrer unermüdlichen Arbeit für den Frieden ließ sie als Leistung gelten. Mit diesem Engagement für die Friedensbewegung »wird die eigentliche Bertha von Suttner erst geboren, diejenige, für die die Welt sich interessiert«, meinte sie.1

Als sie sich für die Friedensbewegung zu engagieren begann, war die Suttner freilich schon 40 Jahre alt. Mehr als die Hälfte ihres Lebens war damals bereits vorüber. Wenn sie selbst auch ihre Jugendzeit als harmlose österreichische Komtesse verspottete, so waren diese Jahre doch von nicht zu leugnender Bedeutung für die besondere Art, wie sie ihre spätere Arbeit anfasste.

Im Palais Kinsky am Altstädter Ring in Prag, einem der schönsten Rokoko-Schlösser der böhmischen Hauptstadt, wurde am 9. Juni 1843 Bertha Sophia Felicita Gräfin Kinsky von Chinic und Tettau geboren. Die Fürsten und Grafen Kinsky waren und sind eines der vornehmsten Geschlechter Böhmens. Ihre Geschichte ist voll von Aufruhr gegen kaiserliche Macht, voll von Verschwörungen und gewaltsamem Sterben und zeugt von einem unbeugsamen aristokratischen Selbstbewusstsein. Jahrhundertelang waren sie als Gesandte, Hofkanzler oder Minister in kaiserlichen Diensten tätig. Vor allem aber bewährten sie sich im Krieg gegen Friedrich II. von Preußen und Napoleon I.

Auch Berthas Vater und seine drei Brüder standen in dieser militärischen Familientradition und waren Generäle. Sie gehörten dem älteren Familienzweig, dem gräflichen (von Chinic und Tettau) an, der die kriegerischen Traditionen weit mehr als der jüngere, fürstliche Familienzweig pflegte. Das Kinsky-Palais in Prag war die Residenz des fürstlichen Familienzweiges und alles andere als ein ruhiges Refugium. Es ähnelte vielmehr einem riesengroßen Hotel, in dem die zahlreichen Familienmitglieder, die sich gerade in Prag aufhielten, abstiegen und in der »Saison« ihre Feste gaben. Die wahren Residenzen aber waren die prächtigen Kinsky’schen Landschlösser in Böhmen, von denen allerdings Berthas Vater keines besaß, denn er war nicht Majoratsherr, also Haupterbe, sondern nur »dritter Sohn«, der sich ohne Landgüter und ohne eigenes Stadtpalais auf seinen militärischen Beruf beschränken musste. Er lebte mit seiner Familie in einer der vielen Wohnungen des Prager Palais. Hier, und keineswegs im hochherrschaftlichen Haupttrakt, wurde die kleine Bertha geboren. Man sollte meinen, dass ein Lebensbeginn mit solchem Namen und solchem Geburtsort außergewöhnlich günstig und Glück verheißend gewesen wäre. Weit gefehlt – denn das Neugeborene war vaterlos: Franz Joseph Kinsky war kurz vor Berthas Geburt im Alter von 75 Jahren gestorben. Er hinterließ eine fast 50 Jahre jüngere Witwe, die einen für Berthas weiteres Leben entscheidenden Schönheitsfehler aufwies: Sophie Gräfin Kinsky war nämlich »ungeboren« oder »geworfen«, wie es in der Umgangssprache der österreichischen Aristokratie noch heute bisweilen heißt, also eine Bürgerliche.

Berthas Vater Franz Joseph (2. v. l.) undseine Brüder – alle hohe Offiziere der k. k. österreichischen Armee

Solange der Ehrfurcht gebietende Ehemann lebte, war die junge Mutter einigermaßen vor Anfeindungen geschützt. Nun, nach seinem Tod, wurde sie von der aristokratischen Verwandtschaft isoliert. Über diese Familienkalamitäten schwieg sich Bertha später aus. Auch über ihren Vater überliefert sie nichts. Sie zitiert in ihren Memoiren nur ihren Taufschein aus der Pfarre »Maria Schnee« in Prag, der allerdings für Kenner aristokratischer Bräuche einiges über das Ausmaß der Familienschwierigkeiten aussagt: Keiner der fürstlichen oder gräflichen Verwandten war als Pate der kleinen Bertha erschienen. Die Taufpaten waren ihr älterer Bruder, der damals sechsjährige Arthur Kinsky, und das Kammermädchen Barbara Kraticek.2 Die Taufkirche »Maria Schnee« war nicht die traditionelle Taufkirche des böhmischen Hochadels, der seine Kinder meist in der Thein-Kirche taufen ließ, sondern eine Klosterkirche. Es war nicht zu leugnen: Hier wurde ein »Bastard« der Familie Kinsky getauft, kein vollwertiges Familienmitglied.

Diese Abstammung stellte einen unauslöschlichen Makel in der gesellschaftlichen Reputation der Gräfin Bertha Kinsky dar. Den Zwiespalt, einerseits Aristokratin, andererseits Bürgerliche zu sein, konnte sie bis an ihr Lebensende nicht bewältigen. Sie war stolz auf ihren Namen und ließ sich später, längst als Baronin Suttner berühmt, noch Visitenkarten mit dem Vermerk ihrer gräflichen Abkunft drucken: »Baronin Suttner, née Gräfin Kinsky«. Immer, wenn es um die Beziehungen zu den »reinadligen« Kinskys geht, ist in Berthas Tagebuch deutlich ein Minderwertigkeitsgefühl zu spüren. Jede Begegnung mit einem Verwandten wies sie auf ihre Unterlegenheit hin, die nicht auf persönlichem Versäumnis, sondern allein auf ihrem mangelhaften Stammbaum beruhte. Sie war nicht akzeptiert – mochte sie sich in ihrem Leben auch noch so anstrengen und noch so viel leisten. Bertha schreibt später darüber: »Der österreichische Adel … ist von der Moderne am wenigsten angekränkelt. Er rekrutiert sich nicht, wie die englische Peerage, aus dem Bürgertum; hier sind die Zehntausend mehr Kaste als Klasse. Die Bläue ihres Blutes ist ihnen Glaubensartikel. Eine Kluft liegt zwischen ihnen und dem Mittelstande. Dieser aber ist es, der die Arbeit – sowohl die manuelle wie die intellektuelle – betreibt, und da jeder Kulturfortschritt nur ein Ergebnis der Arbeit ist, so erhellt, daß die zeitbewegenden Gedanken vom Mittelstande ausgehen. Zu den jenseits dieses Standes lebenden Zehntausend dringen jene Gedanken nicht deutlich, sondern nur wie ein etwas unangenehmer – weil drohender – Brandungslärm hinüber.« Bei aller erbarmungslosen Kritik, die sie ihr Leben lang am österreichischen Adel übte, konnte sie aber ihre Bewunderung für die alten Werte, die der Adel verkörperte, nicht verhehlen, etwa wenn sie eine der Adelsresidenzen beschrieb: »Da sind die Galerien mit den Bildern gekrönter Vorfahren; da ist die Rüstkammer mit den Waffen, die von heerführenden Mitgliedern des Hauses getragen wurden; da sind die Zimmer, wo königliche Gäste gewohnt haben; da sind ganze Museen von Pretiosen, Pergamenten und Dokumenten, die von der historischen Herrlichkeit des Hauses zeugen: da spricht alles von Macht, Glanz und Ruhm. Von der höchsten Zinne des Turmes, wo in den Wappenfarben die Fahne weht, bis hinab in das Gruftgewölbe, wo jahrhundertealte Gerippe in steinernen Särgen ruhen: alles verkündet die Hoheit des hier waltenden Geschlechtes. Der Respekt, den das Alter einflößt; der fromme Schauer, den die sichtbare Spur längst verflossener Zeiten in jeder Seele weckt; die Achtung vor der melancholischen, aber ehrfurchtgebietenden Majestät der Vergangenheit – diesen Zoll von Gefühlen, die das prächtige, traditionsreiche Schloß jedem Beschauer abzwingt, den zollt der Besitzer seiner eigenen Geburt, die ihn zum Erben und zum Repräsentanten aller gehäuften Ehren seines Hauses eingesetzt hat. Diese Selbstehrerbietung heißt dann Hochmut – aber liegt nicht auch eine Pietät darin?«3

Ungeachtet all der Anfeindungen durch die Außenwelt hatten Mutter und Tochter ein sehr inniges Verhältnis zueinander. Bertha erwähnt »die selbstverständliche große Liebe dieser Mutter für mich und meine Liebe zu ihr, die so groß war, daß, wenn sie auf zwei oder drei Tage nach Wien fuhr, ich stundenlang schluchzte, als wäre mir das Herz gebrochen«.4

Sophie Kinsky war laut Bertha »eine etwas schwärmerische, überspannte Natur«. Als 18-Jährige hatte die Tochter eines k. k. Rittmeisters den alten Grafen Kinsky geheiratet und damit zwar eine »gute Partie« gemacht, aber den großen Lebenstraum, eine gefeierte Sängerin zu werden, aufgegeben. Die Eltern hatten ihr verboten, zum Theater zu gehen, das von ehrbaren Bürgern als »Pfuhl der Sünde« betrachtet wurde. So trauerte Sophie Kinsky zeitlebens um ihre versäumte Karriere als Operndiva.

Ansicht von Brünn: Hier verbrachte Bertha ihre Kindheit.

Kurze Zeit nach Berthas Geburt verließ Sophie Kinsky das Prager Palais und zog, versehen mit einem kleinen Vermögen und einer Witwenapanage der Familie Kinsky, zu Berthas Vormund, Landgraf Friedrich Fürstenberg, nach Brünn. Der etwas kränkliche Knabe Arthur kam nach aristokratischem Brauch in eine Kadettenschule und entfremdete sich Mutter und Schwester.

»Fritzerl« Fürstenberg, wie Bertha ihn in ihren Memoiren liebevoll nennt, war ein Freund und Kamerad des Vaters gewesen. Er war bei Berthas Geburt 50 Jahre alt, also 25 Jahre jünger als der Vater. »Mir schien er uralt, aber urlieb«, schreibt Bertha. »Ich betete ihn an, betrachtete ihn als höheres Wesen, dem ich unbedingten Gehorsam, Verehrung und Liebe schuldete und auch gern zollte.« Sein Bild habe ihre »ganze Kindheit und erste Jugend … freundlich durchleuchtet«. Sie erklärt auch, warum ihr Vormund zeitlebens unverheiratet blieb: »Die Ursache war, daß er eine Herzensneigung zu einer Frau hegte, die zwar auch die Witwe eines Aristokraten, aber von Geburt nicht hoffähig war, also erschien ihm eine Heirat mit ihr einfach ausgeschlossen. Seiner Familie wollte er ein solches Ärgernis nicht geben, und schließlich wäre es ja auch ihm ein Ärgernis gewesen, denn alles, was außer dem Geleise, außer der Tradition, außer der ›Korrektheit‹ lag, das ging ihm wider den Strich.« Dass diese Dame wahrscheinlich niemand anderer als ihre Mutter Sophie war, verschweigt Bertha diskret.

In Brünn verbrachte Bertha eine gehütete, wenn auch einsame Kindheit. Englische und französische Gouvernanten, die Kammerzofe und Taufpatin Babette, die etwas schwärmerische, sangesfreudige Mutter und der Grandseigneur Fürstenberg waren die Gesellschaft des Kindes, das keine anderen Kinder kannte. Vergnügungen boten kleine Landausflüge, Klavierspielen, Singen und zweimal wöchentlich eine Kartenpartie von Mutter und Vormund, bei der die kleine Bertha zuschauen durfte. Die Unterhaltungen drehten sich um die »Société«, also die vornehme aristokratische Gesellschaft, die für den Feldmarschall »die einzige Menschenklasse [war], deren Leben und Schicksale ihn interessierten«.

In dieser abgeschlossenen Welt wurde das Mädchen eine recht typische kleine Komtesse, die heftig für den 13 Jahre älteren Kaiser Franz Joseph schwärmte, stets Garderobeprobleme hatte und überzeugt war, dass die Welt »ein Märchenglück« für sie bereithielt. Für die Außenwelt hatte sie kein Interesse: »Der Lauf der Welt, das war nur die Maschinerie, deren sämtliche Räder zu dem Zwecke ineinandergriffen, um mir ein strahlendes Glück zu bereiten.«

Mit knapp zwölf Jahren erhielt Bertha in ihrer Cousine Elvira eine fast gleichaltrige Gefährtin. Die Mütter, beide verwitwet, waren Schwestern und lebten von nun an zusammen. Elviras Vater war ein vermögender Privatgelehrter gewesen, und das Mädchen war »sozusagen in der väterlichen Bibliothek aufgewachsen«.5 Von Kinderzeiten an kannte Elvira die Schriften der großen Philosophen wie Kant, Fichte und Hegel. Sie hatte Shakespeare ebenso gelesen wie die zeitgenössischen Schriftsteller. »Das Resultat dieser Erziehung war natürlich ein Blaustrümpfchen«, schreibt Bertha, die ihre Freundin eben wegen ihrer Belesenheit anhimmelte und verehrte.

Elvira beschäftigte sich seit dem achten Lebensjahr auch mit eigenen Dichtungen. »Daß sie die größte Dichterin des Jahrhunderts werden sollte, das stand bei ihr selber, bei Tante Lotti und bei mir fest«, schreibt Bertha, die ihrerseits »eine große Dame werden und im Sturme alle Herzen erobern« wollte. So waren die Rollen im Leben verteilt. Mit Elvira las und arbeitete Bertha nun gemeinsam, durch sie lernte sie die großen Schriftsteller kennen, mit ihr träumte sie von der Zukunft. Mit Elvira erlebte sie auch ihre erste große Reise nach Wiesbaden.

Sinn dieser Reise war keineswegs, wie die beiden Mütter dem Vormund Fürstenberg sagten, eine Badekur. In Wahrheit wollten sie die Spielbank von Wiesbaden besuchen und dort ihr Glück machen. Sie waren überzeugt, die Gewinnnummern mithilfe der Hellseherei vorauszuahnen und malten sich mit viel Fantasie aus, was sie mit den gewonnenen Millionen anfangen würden. Ausgerechnet dem steinreichen Fürsten Liechtenstein wollten sie sein mährisches Schloss Eisgrub abkaufen und planten auch schon die Einrichtung.

Mit einem »Betriebskapital von ein paar hundert Gulden« »arbeiteten« sie vormittags im Spielsaal bei Roulette und Karten – ohne die Mädchen –, nachmittags genossen alle vier das Gesellschaftsleben des Badeortes. Bertha war 13 und Elvira 14 Jahre alt, als sie in Wiesbaden ihren ersten Ball erlebten. Acht Tage später hielt einer von Berthas Tänzern, Prinz Philipp Wittgenstein, um ihre Hand an und wurde mit Rücksicht auf die große Jugend des Mädchens freundlich abgewiesen. Bertha: »Mir war die Sache ein angenehmer kleiner Triumph, doch nahm ich sie mir nicht zu Herzen.«6

Das Kapital war in Wiesbaden bald verspielt. Die beiden Damen mussten zurück nach Brünn. Wie sich »Fritzerl« Fürstenberg zu diesen Eskapaden stellte, verschweigt Bertha in ihren Memoiren. Gewiss ist nur eines: Die beiden Damen übersiedelten mit den Töchtern von Brünn nach Wien.

Drei Jahre dauerte es, bis die beiden Mütter ihr Spielglück erneut in Wiesbaden wagen konnten. Wieder nahmen sie die beiden Mädchen – nun 16 und 17 Jahre alt – mit auf die Reise. Es war der Sommer 1859, in die Geschichte eingegangen durch die blutigen Schlachten von Magenta und Solferino, in denen Österreich die Herrschaft über die reiche Lombardei verlor. Bertha: »Aber ich weiß es genau: das Ereignis war mir damals so gleichgültig, so wenig vorhanden, wie es mir heute gleichgültig wäre zu erfahren, daß in einer westindischen Insel, deren Namen ich nie gehört hätte, ein Vulkan ausgebrochen sei. Ein Elementarereignis in großer Entfernung – das war mir der Krieg in Italien. Wir hatten niemand uns Nahestehenden, um den wir hätten zittern können, im Krieg.«7

Gesellschaften und Feste in Wiesbaden: Das interessierte die Damen. Bertha lernte das Leben der »großen Welt« kennen und schätzen, einer Welt, in der sie sich ihre Zukunft erträumte. Mit großem Eifer beobachtete sie die führende Gesellschaft und charakterisierte die »Gruppe des internationalen High life« später als »eine ganz eigene nomadisierende Völkerschaft, die ihre Zelte an alle Vergnügungsorte schleppt und sich überall da zu Hause fühlt, wo sie ihresgleichen begegnet und wo das Leben ›à grandes guides‹ geführt wird. Es sind die Zigeuner des Luxus. Wo es von Opernmusik, Pferdehufschlag, Champagnergläsergeklirr und Flirtgekicher erschallt; wo Wappen und Kronen, Fächer und Reitgerten, Puderquaste und Jagdgewehr die Insignien des Berufes bilden; wo man Baccara spielt, sich auf Degen schlägt, Zweitausend-Francs-Toiletten trägt, Tauben schießt, Korso fährt, verschleiert zum Rendezvous eilt, seine Ahnen von den Kreuzzügen datiert oder seinen Kredit nach Millionen beziffert: da hat sich solch ein Luxuszigeunerlager aufgeschlagen.«8

Da sich die ersehnten Spielgewinne nicht einstellten, blieb dem Damenquartett jedoch der Zutritt zu diesen Kreisen verwehrt. »Alle Systeme, Methoden, Ahnungs- und Divinationsgaben hatten sich als trügerisch erwiesen, und hoch und teuer wurde versichert, daß von nun ab mit dem grünen Tische auf ewig abgeschlossen sei.«9

Hohe Summen waren verspielt. Berthas Mutter musste sich stark einschränken, die Wiener Wohnung aufgeben und in ein billiges Landhäuschen in Klosterneuburg ziehen. »Dort sollten zwei Jahre in äußerster Zurückgezogenheit und Sparsamkeit zugebracht werden.«

Die Mädchen waren zufrieden. Elvira schrieb, und Bertha versuchte es ihr gleichzutun. So entstand aus »Neid und Nachahmungstrieb«, wie Bertha später gestand, die Novelle »Erdenträume im Monde«. Sie sandte sie an die kleine Zeitschrift Die deutsche Frau, und überraschenderweise wurde die Geschichte gedruckt. Die Redaktion ermunterte die 16-Jährige zum Weiterschreiben, aber Bertha hielt davon nichts und nannte ihre Novelle später einen »überirdischen Unsinn«.10

In ländlicher Abgeschiedenheit sollten – mit möglichst wenig Kosten – die zwei Jahre bis zu Berthas Volljährigkeit verbracht werden. Denn erst mit 18 konnte das Mädchen in die Wiener Gesellschaft eingeführt werden. Elvira, die in dieser Beziehung nicht so hochfliegende Träume wie Bertha hegte, heiratete inzwischen einen jungen k. k. Linienschifffahrtsfähnrich in Pola, den sie durch eine Brieffreundschaft lieben gelernt hatte.

1861 war es endlich so weit: Bertha war 18 und würde in Kürze das »Glück ihres Lebens« in Gestalt eines reichen, vornehmen, überdies schönen, jungen Aristokraten machen. Ausgiebig wurde die Garderobefrage erörtert, die in diesem Moment eine geradezu zentrale Bedeutung erhielt. Später polemisierte Bertha gegen diese in ihren Kreisen übliche Putzsucht: »Welche Schätze von Zeit, von geistiger Kraft damals von den Frauen vergeudet wurden, um ihr lohnendstes Ehrenziel: schön zu sein oder mindestens zu erscheinen, zu erreichen, das ist unberechenbar. ›Toilette‹ war der Name jenes ganzen Kultus, dessen stets zu befolgende und stets wechselnde Liturgie ›die Mode‹ hieß und welchem zu dienen ein Heer von Sklavinnen und Priesterinnen und Hohepriesterinnen angestellt war.«

Für Berthas Debüt wurde ein »Picknick«, also ein kleinerer Ball, ausgewählt. Hier war nicht die adlige Hofgesellschaft allein vertreten, sondern neben der »Crème« erschienen auch »mindere Elemente«, also junge Leute, die keinen ganz untadeligen Stammbaum hatten. Ganz das Richtige für Komtesse Kinsky, die von ihrer bürgerlichen Mutter begleitet wurde.

Bedenkt man, wie sorgfältig dieser Ball ausgesucht worden war, wie viele Jahre Mutter und Tochter auf diesen großen Moment gewartet und welch übergroße Erwartungen sie daran geknüpft hatten, wird die abgrundtiefe Enttäuschung Berthas verständlich, die sie noch viele Jahre später immer wieder bitter erwähnte: »Voll freudiger Erwartung betrat ich den Saal. Voll gekränkter Enttäuschung habe ich ihn verlassen.« Sie, die sich in ihrem weißen, mit Rosenknospen besäten Ballkleid doch so wunderschön vorkam, fand kaum einen Tänzer. »Die hochadeligen Mütter saßen beisammen, meine Mutter saß einsam; die Komtessen standen in Rudeln und schnatterten miteinander ich kannte keine, beim Souper bildeten sich lustige kleine Gesellschaften, ich war verlassen.«11

Später suchte sie diese demütigende Niederlage zu erklären: »Wenn man sein ganzes Leben der Gesellschaft fern gewesen, so kann man nicht so plötzlich in ihre Mitte stürzen, es fehlt einem alles: Manieren, Jargon, Toilettekunst – man erscheint inkongruent, oder einfacher ausgedrückt, man erscheint lächerlich« – und das nicht nur beim Hochadel, sondern auch beim niederen Adel, »eine weniger namensstolze, dafür aber desto geldstolzere Koterie«.12

Einer von Berthas Verlobten, der reiche Baron Gustav Heine von Geldern

Zu deutlich erfuhr Bertha in diesem Moment, dass die Welt »einem vermögenslosen und aus einer ›Mesalliance‹ entsprossenen Mädchen keine besonders freundliche Aufnahme gewähren würde«. Nie und nimmer würde sie ohne Vermögen und ohne die vorgeschriebenen 16 adligen Vorfahren in die ersehnte erste Wiener Gesellschaft einheiraten können. Auch die Mutter fühlte »eine gekränkte Zerknirschung; sie hatte förmlich Gewissensbisse, nicht als Komtesse geboren worden zu sein und durch ihre Dazwischenkunft den Stammbaum … verdorben zu haben«.

Bereits auf dem Nachhauseweg erklärte sich das enttäuschte Mädchen bereit, einen älteren Mann zu heiraten, der ihr kurz zuvor einen Antrag gemacht hatte. Er war immerhin einer der reichsten Männer Wiens, und seine Versprechungen klangen verlockend: »Mit dem höchsten Glanz wollte er meine und meiner Mutter Existenz umgeben – Villen, Schlösser, Palais. Ich war geblendet und sagte ›ja‹. Ich versuche nicht, diese Tatsache zu beschönigen. Es ist eine häßliche Tatsache, wenn ein achtzehnjähriges Mädchen einem ungeliebten, so viel älteren Mann die Hand reichen will, nur weil er Millionär ist! Es heißt – um es bei seinem wahren Namen zu nennen – sich verkaufen.«13

Über den Namen dieses ihres ersten Verlobten schweigt sich Suttner in ihren Memoiren diskret aus. Erst aus späteren Tagebucheintragungen erfahren wir seine Identität: Es war der damals 52-jährige Baron Gustav von Heine-Geldern, millionenschwerer Inhaber des Fremdenblattes in Wien und jüngerer Bruder Heinrich Heines.14

Durch gute Regierungsbeziehungen und großzügige gemeinnützige Spenden hatte er es zu zahlreichen Orden und schließlich zum Titel eines Barons gebracht. Damit rückte er, der Spross einer norddeutschen jüdischen Familie, in die Reihen der »zweiten« Wiener Gesellschaft auf, die Schicht der Neugeadelten, der Industriebarone der Ringstraßenzeit, jene Schicht, die das geistige Leben Wiens bis zum Ende der Monarchie beherrschte und die fast alle intellektuellen, wirtschaftlichen und künstlerischen Größen dieser Zeit hervorbrachte. Gustav von Heine-Geldern war eine mächtige Figur des öffentlichen Lebens: Er hatte politische Macht durch seine viel gelesene und erfolgreiche Zeitung und wirtschaftliche Macht, weil er mit seinem Geld Abhängigkeiten schuf.

Für Gustav Heine wäre das Mädchen eine gute Wahl gewesen: Sie war jung und hübsch, nicht durch die übliche Klostererziehung verbildet, sondern belesen und weltoffen. Dass sie kein Geld hatte, störte den Baron nicht.

Er tat alles, um seine junge Braut zu verwöhnen, schenkte ihr kostbaren Schmuck und fuhr mit Mutter und Tochter durch die Stadt, um prachtvolle Toiletten, Equipagen und die Wohnungseinrichtung zu kaufen.

Das erste Alleinsein mit ihrem Bräutigam schildert Bertha in ihren Memoiren: »›Bertha, weißt du, wie entzückend du bist?‹ Er umschlingt mich und drückt seine Lippen auf die meinen. Der erste Liebeskuß, den ein Mann mir gegeben. Ein alter Mann, ein ungeliebter Mann. – Mit einem unterdrückten Ekelschrei reiße ich mich los, und in mir steigt ein leidenschaftlicher Protest auf – Nein, niemals – – –«

Gegen die Einwände der Mutter löste Bertha am folgenden Tag die Verlobung auf und schickte alle Geschenke zurück. Das Mädchen zeigte in dieser Situation einen unbeugsamen Willen. »Bald lag die ganze Episode hinter mir wie ein böser Traum, aus dem erwacht zu sein, ich als Wohltat empfand.«15

Bald erhielt sie den nächsten Heiratsantrag. Er kam von einem ebenfalls betagten Mann, einem neapolitanischen Principe, der Mutter und Tochter Kinsky sogar nach Rom einlud. Bertha später: »Doch zu meiner Schande muß ich konstatieren, daß es nicht das ewige Rom mit dem Zauber seiner historischen Erinnerungen war, das mich anzog, sondern die Schilderungen des römischen Gesellschaftslebens.« Den Antrag lehnte sie jedoch ab.

Es folgte ein Winter in Venedig, das ja damals noch zu Österreich gehörte, »und das Weltleben spielte sich in österreichischen Kreisen ab«. Bertha: »Man feierte mich wegen meines Geistes – man feierte mich überhaupt in dieser Saison in Venedig, so daß ich mich als eine ihrer Königinnen fühlte. Immerhin ein angenehmes Gefühl; es stieg mir stark zu Kopfe, und ich benutzte diesen angenehmen Übermut dazu, einige herzhafte Körbe auszuteilen.«

Was Bertha von ihren Altersgenossinnen unterschied, war vor allem ihre Erziehung. Nie hatte sie eine der für Komtessen üblichen Klosterschulen besucht. Sie hatte Gouvernanten gehabt, von ihnen Französisch, Italienisch und Englisch gelernt und war dann weiter in die Literatur eingedrungen. Die traditionelle »Komtessenliteratur«, bestehend aus Heiligengeschichten und von »schlimmen« Stellen gereinigten Klassikern, damit die unschuldigen Mädchen nicht auf unkeusche Gedanken kommen konnten, blieb ihr fremd. Bertha las Klassiker und Moderne im Original und ungekürzt, neben Goethe, Schiller und Lessing auch Dickens, Tennyson, Balzac, Dumas, Shelley und Molière.

Bücher waren für sie zeitlebens Trost und stete Bildungsquelle: »Überhaupt seitdem ich zurückdenke, habe ich immer, unter allen Umständen und in jeder Lage, zwei Leben geführt, das eigene und das meiner Lektüre – ich will sagen, die erlebten und die beschriebenen Ereignisse haben gleichzeitig meinen Erinnerungsschatz bereichert; die gekannten Personen meines Umgangs haben sich um die Helden meiner Autoren vermehrt.«16

Von den Vertretern der modernen naturwissenschaftlichen Literatur, etwa Darwin, wusste sie hingegen noch nichts, »und namentlich fehlte mir der Begriff, daß die sozialen Zustände anders werden sollen und daß zu dieser Entwicklung der wissende Mensch kämpfend mitwirken kann«.17

Ihre Belesenheit allerdings verbesserte ihre Heiratschancen in der »guten Gesellschaft« nicht. »Gelehrte« Frauen galten in dieser Zeit, mochten sie auch noch so gut aussehen und noch so fröhlichen Naturells sein, als »Blaustrümpfe«. Die »schwache«, die »schöne« Frau war begehrenswert, die »anschmiegsame«, »zum Manne aufschauende«. Unbildung und Dummheit wurden nicht übel genommen, denn sie galten als reizvoll, weiblich, tugendhaft und keusch.

Später konnte Bertha nicht genug auf die traditionelle Mädchenerziehung schimpfen. Sie warf ihr Verbildung vor, Einengung der kindlichen Intelligenz und des Gemüts. Sie wuchs in der Zeit des Konkordats auf, als die Kirche die Oberaufsicht über den gesamten Unterricht in den Schulen hatte. Für die Engstirnigkeit der Erziehung machte sie daher – wie andere Liberale ihrer Zeit – vor allem die Kirche verantwortlich: »Darum sollte die Erziehung der künftigen Generationen langsam dem Klerus entwunden und in die Hände der ›high priests of the religion of Science‹ gelegt werden.«18

Zwar gab es in den Sechzigerjahren im Ausland schon Frauen, die studierten. In Frankreich zum Beispiel waren seit 1863 Frauen zu allen Fakultäten, außer der theologischen, zugelassen, vier Jahre später folgte die Universität Zürich. Doch bis in die Donaumonarchie war die Neuerung noch nicht vorgedrungen. Es gab nicht einmal Mädchengymnasien, und die Haltung gegenüber studierenden Frauen war von sittlicher Empörung geprägt. Mit wachsender Bildung entfernte sich die junge Bertha mehr und mehr vom Mädchenideal ihrer Schicht und ihrer Zeit, und immer geringer wurde die Chance, die ersehnte »Partie« zu machen. Den Sommer 1864 verbrachten Mutter und Tochter – unbeeindruckt vom österreichischpreußischen Krieg gegen Dänemark – in Homburg vor der Höhe, dessen Spielbank damals als Hochburg des Glücksspiels galt. Hier lernten sie die Fürstin von Mingrelien kennen, die für Bertha noch sehr bedeutsam werden sollte.

Die »Dedopali«,Fürstin Ekaterina vonMingrelien, Gemäldevon F. X. Winterhalter

Die damals 48-jährige Ekaterina Dadiani, die Witwe des Fürsten von Mingrelien und Tochter eines georgischen Fürsten, übte auf Bertha große Anziehungskraft aus: »Das Orientalische, Exotische, vermischt mit dem russisch und pariserisch Weltlichen, gewürzt von Romantik und eingerahmt von Reichtumsglanz, das übte einen eigenen Zauber auf mich; ich war wirklich geradezu glücklich über diese Beziehung, sie war mir wie die Erfüllung unbestimmter, langgehegter Träume.«19

Mingrelien, ein zwar unter Russlands Schutz gestelltes, aber bis in die Sechzigerjahre selbstständiges kleines Reich, hatte unter der Herrschaft der Witwe Ekaterina stürmische Zeiten erlebt, in denen sie sich als Landesherrin bewährt hatte. »Von den Türken bekriegt, hat die energische Frau ihre Truppen einmal selber gegen die Türken geführt (wie bewunderte ich diesen Zug, als ich das erstemal davon hörte!) und dafür von ihrem Schutzherrn, dem rußischen Kaiser, eine Tapferkeitsmedaille erhalten. Doch stelle man sich darum in der Mingrelierfürstin keine mythenhafte Amazone vor, die von Jugend auf sich nur mit Speerwerfen beschäftigt hätte. Ekaterina war von französischen Gouvernanten erzogen worden, hatte viel in Petersburg gelebt und war das Bild einer Dame der großen Gesellschaft, voll weiblicher Anmut und Würde. Von äußeren und inneren Feinden bedrängt, sah sich die junge Regentin genötigt, die Hilfe Rußlands zu erbitten. Sie verließ mit ihren drei kleinen Kindern das Land, welches nunmehr von einer rußischerseits eingesetzten Vormundschaft verwaltet wurde, und begab sich nach Petersburg, wo sie vom Hofe mit allen einem regierenden Haupte gebührenden Ehren aufgenommen wurde. Durch eine lange Reihe von Jahren verblieb die Fürstin in Europa, die Winter in Petersburg, Italien oder Paris verbringend, die Sommer in den deutschen Bädern.«20

Die junge Komtesse Kinsky schloss sich der Fürstin in geradezu schwärmerischer Verehrung an und lernte durch sie die »große Welt« kennen. So durfte sie etwa dabei sein, als Zar Alexander II. Homburg besuchte. Am Arm der Fürstin machte er einen Gang durch den Spielsalon, setzte beim Roulette ein Goldstück und verlor es.

Bertha verliebte sich in den melancholischschönen Vetter der Fürstin, Prinz Heraclius von Georgien, der ein Palais in Tiflis und ein altes Königsschloss in den Bergen besaß. Sie studierte eifrig die Geschichte Kaukasiens und erwartete einen Antrag, der freilich nie kam. Der Prinz reiste ab und ließ das verliebte Mädchen ohne Erklärung in Homburg zurück. Wieder einmal hatte Bertha zu viel geträumt.

Bertha Kinsky war inzwischen 21 Jahre alt und hatte immer noch keine »gute Partie« gemacht. Die Aussichten schwanden, denn die beste Zeit zum Heiraten – 18 Jahre – war längst verstrichen, und noch immer war der kleinen Familie kein Vermögen am Spieltisch zugefallen. Misserfolg auf der ganzen Linie, und dazu nun der Zwang, eisern zu sparen, um die Spielverluste auszugleichen.

Je älter Bertha wurde, desto schaler erschienen ihr die gesellschaftlichen Vergnügungen und desto mehr Selbstbewusstsein gewann sie. Nun wollte sie Sängerin werden wie einst die Mutter. Ein alter Musiklehrer in Baden bestärkte sie in ihren Erwartungen, »die größte Sängerin des Jahrhunderts« zu werden. Nun war Schluss mit den Festen und Vergnügungen, zu denen ohnehin kein Geld mehr vorhanden war. Zurückgezogen von der Welt konzentrierte sich Bertha in täglich vier Stunden Gesangsunterricht und vielen zusätzlichen Übungsstunden auf ihre große Karriere, an die sie fest glaubte. »Nichts von früh bis abends, nichts durch die langen Monate des Herbstes, des Winters, des Frühjahrs, als Noten – gesungene, gespielte, gelesene, geschriebene Noten und doch: – es war eine ganze Welt – voll Süße und Schönheit, voll Begeisterung, voll stolzer Befriedigung. Ich weiß nicht, ob eine erfolgreiche Primadonnenlaufbahn … wirklich so viel Glück in sich birgt, als man in der studiumgefüllten, siegessicheren Vorbereitung dazu empfindet.«21

Nach anderthalb Jahren intensiver Arbeit sollte eine berühmte Gesangsmeisterin die Studien vollenden, Pauline Viardot Garcia in Baden-Baden. Die Enttäuschung war freilich groß, als Bertha beim Vorsingen durchfiel: »Sie können in der Tat gar nichts«, sagte die Meisterin. »Ihre Stimme ist nicht schlecht, aber nicht außerordentlich.«22 Bertha schob dieses Versagen später vor allem auf ihr nicht zu bekämpfendes Lampenfieber. Sie war nun 23 und immer noch unverheiratet. Die Hoffnung auf die große Sängerkarriere war getrübt. In dieser traurigen Stimmung traf sie die Nachricht vom Tod der Cousine und Freundin Elvira, die an einem »Brustleiden« gestorben war und vom Tod des Vormundes Fürstenberg. Bertha erbte von ihm nicht weniger als 60000 Gulden, die ein jährliches Einkommen von 3000 Gulden gesichert hätten, was dem Gehalt eines Universitätsprofessors entsprach. Mutter und Bruder Kinsky dagegen schienen im Testament nicht auf. Aber die größte Katastrophe, die politische und militärische, sahen Mutter und Tochter nicht: Königgrätz. Die Schreckensnachrichten von Österreichs Niederlage gegen Preußen drangen nicht zu den beiden Damen, die wieder einmal den Sommer in Homburg verbrachten. Zwar kehrte Bertha »mehr die Melancholische und Resignierte heraus, die vom Leben nicht mehr viel erwartete«, verbrachte aber die Tage wie gewohnt. Dass sie auch als inzwischen 23-Jährige vom Krieg völlig unberührt blieb, betont sie ausdrücklich in ihren Memoiren und sieht sich selbst als Beispiel für all jene, die ohne böse Absicht bestimmte Erkenntnisse noch nicht gewonnen haben: »Wenn ich heute in gewissen Kreisen verstocktem Unverständnis gegenüber der Friedensbewegung begegne, wenn mir Argumente für die Selbstverständlichkeit und historische Notwendigkeit der Kriegsgeißel entgegengehalten werden, wobei mich Zorn und Entmutigung zu erfassen drohen, so brauche ich nur an meine eigene Vergangenheit zurückzudenken, damit der Ärger erlischt und der Mut wieder steigt.«23

Im Winter zogen Mutter und Tochter nach Paris, wo Bertha ihren Gesangsunterricht fortsetzte. Ihre Begeisterung für die Sangeskunst schwand allerdings merklich. Sie zweifelte an ihrer Begabung. »Nur meine Mutter stachelte meinen Mut und meinen Ehrgeiz immer wieder an.« So wurden auch der nächste Sommer und der darauffolgende Winter bei Gesangsstudien in Paris verbracht, was sehr viel Geld kostete. Die Sommersaison 1868 sah die beiden Damen wieder in Baden-Baden, wo auch König Wilhelm von Preußen zur Kur weilte. Die 25-jährige Bertha erlebte die Genugtuung, dass er mit ihr zu plaudern beliebte: »Eigentlich hätte ich als Österreicherin gegen unseren Überwinder patriotischen Groll hegen sollen; aber ich gestehe, daß ich nichts Ähnliches empfand – nur einen ungeheuern Respekt vor eben diesen Siegen. Der Begriff ›Schlachtensieger‹, ›Ländereroberer‹ war mir noch von meinem Geschichtsunterricht her der Inbegriff aller Größe, allen Ruhmes.«24

Als sie drei Jahre später in Berlin den Einzug der heimkehrenden deutschen Truppen nach dem Sieg über Frankreich miterlebte, regten sich ebenfalls keine antipreußischen Gefühle gegenüber dem nunmehrigen Kaiser Wilhelm I. , nicht einmal Widerwille gegen den Krieg, ganz im Gegenteil: »Es war mir ein großartiger Eindruck: der Jubel, die Fahnen, die blinkenden Uniformen – und das Bewußtsein, ›dies ist ein historischer Moment!‹ Nicht eine Regung der Idee, daß die Welt doch schöner wäre, wenn es derlei auf Tod und Totschlag aufgebaute Triumphbögen nicht gäbe, nicht einmal die Anwandlung des Begriffs, daß eine solche andere Welt überhaupt möglich wäre. Ja wirklich – wie es in der Schrift heißt: man hat Ohren und hört nicht, man hat Augen und sieht nicht; füglich könnte man noch hinzusetzen: man hat ein Gehirn und denkt nicht. Wenn mir damals jemand mit der Zumutung sich genaht hätte, ich solle einer Friedensgesellschaft beitreten (denn schon gab es solche …), ich hätte kaum mit einem weniger gleichgültigen Achselzucken, mit einem weniger verständnislosen Gesicht von der Sache mich abgewendet, als die Gesichter sind, denen ich heute – wenn ich als Werberin auftrete – von vielen Seiten begegnen muß.«25

Winter 1868: wieder Paris und wieder eine Verlobung. Von unermesslichen Reichtümern in Australien war die Rede. Das tröstete darüber hinweg, dass der Bräutigam ein ziemlich kümmerlicher Jüngling war. Der angeblich steinreiche Vater lud Bertha und die Mutter zu einer Spazierfahrt über die Champs-Élysées ein, um dort ein Palais zum Kauf auszuwählen. Berthas Wahl fiel auf das Hotel Païva, das einst ein Graf Henckel-Donnersmarck seiner Geliebten eingerichtet hatte. Anschließend ging es zum Juwelier in der Rue de la Paix. Der kostbarste Schmuck wurde vorgelegt, aber nicht gekauft, weil der Vater angeblich noch weit schönere Juwelen für Berthas Brautdiadem besaß.

Bertha schreibt später: »Ich bin heute noch froh, diese Pariser Spazierfahrt erlebt zu haben. Ich habe dabei eine Sensation kennengelernt, die durchzukosten nur wenigen Menschen zuteil wird – nämlich das Bewußtsein, daß man über unermeßlichen Reichtum verfügt, und daß man nur zu winken braucht, um alles, alles zu erlangen, was für Geld zu haben ist.« Wie ihre Mutter sehnte sich Bertha zeitlebens danach, reich zu sein.

Doch wieder wurde sie enttäuscht: Vater und Sohn verschwanden plötzlich auf Nimmerwiedersehen, die Millionen hatte es nie gegeben. Beschämt musste sich Bertha eingestehen, dass sie ein zweites Mal, wie einst bei Gustav Heine-Geldern, im Begriff gewesen war, sich an einen reichen, ungeliebten Mann zu »verkaufen«. Endlich – im Sommer 1872 in Wiesbaden, Bertha war 29 – tauchte ein neuer Bräutigam auf, und diesmal kam es zu einer wirklichen Romanze. Denn Adolf Prinz Sayn-Wittgenstein-Hohenstein war Sänger und strebte, da er als jüngerer Sohn kein Vermögen hatte, ebenfalls eine Karriere an, die ihm Millionen einbringen sollte. Die beiden fanden sich beim Singen von Liebesduetten. Bald jedoch wurde die Sache kompliziert: Der junge Mann konnte sich nicht zur Heirat entschließen. Es gab ein langes Hin und Her, Liebesschmerzen, Versprechungen und Vertröstungen. Er wollte nach Amerika, um dort eine schnelle Karriere und das große Geld zu machen.

Bertha bot sich an, ihn zu begleiten, doch über die wahren Hintergründe für Adolfs Amerikareise wusste sie nichts: Prinz Adolf war das schwarze Schaf der fürstlichen Familie Sayn-Wittgenstein und seit sieben Jahren unter Kuratel gestellt. In den großen deutschen Zeitungen war 1865 sogar die Notiz gedruckt: »Der Herr Prinz Adolf zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein ist durch Erkenntnis vom 4. 7. 1865 für einen Verschwender erklärt.« Im Juni 1872 wurde in Kassel ein Haftbefehl gegen den inzwischen 34-Jährigen erlassen, wieder wegen immenser Schulden, die sein Vater nicht mehr bereit war auszugleichen. Fürst Alexander Sayn-Wittgenstein schrieb daraufhin an einen Verwandten: »Das beste ist unstreitig, ihn so bald als möglich, wie er es auch selbst wünscht, nach Amerika zu expedieren, noch besser nach Australien auf Nimmerwiederkehr.«26

In dieser Situation verliebten sich Bertha und Adolf ineinander und schmiedeten Heiratspläne. Im August berichtete Adolf seinem Vater aus Bad Homburg: »Ich habe hier und auch schon in Wiesbaden die Bekanntschaft der Gräfin Bertha Kinsky gemacht, Tochter des Generalleutnants Grafen Kinsky, welche sich auch der Kunst gewidmet hat. Dieselbe ist auch entschlossen, nach Amerika zu gehen; und hat auch hier durch Baron von Rothschild sehr große Empfehlungen für New York erhalten. Gräfin Kinsky ist ebenso große Klavierspielerin als Sängerin; ist in Mailand bei Lamperti ausgebildet, spricht perfekt Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Die Dame ist dreißig Jahre alt, ihre Mutter lebt noch, ist aber so stark, daß sie nicht gehen kann; ein Vermögen von 50000 Gulden besitzt sie auch, wovon sie die Zinsen jährlich bezieht! Ich halte es für meine heilige Pflicht, teurer Vater, Dir zu sagen, daß ich die Gräfin Kinsky liebe und mir die Liebe erwidert wird. – Würdest Du und die liebe Mama zu einer Verbindung Eure Einwilligung geben, so würde es jedenfalls für mich ein großes Glück sein, mit Gräfin Kinsky alsdann die Reise nach Amerika anzutreten … Wir beide würden uns ja dann für unsere Talente das Vermögen schaffen.« Und als Nachsatz, um die Bedeutung der Braut zu bekräftigen: »Unser König [Wilhelm I.] hat ihr ein eigenhändiges überaus herzliches Schreiben gesandt.«27

Der Vater, der schon viele fantastische Geschichten von seinem Sohn hatte anhören müssen, blieb unbeeindruckt und wollte von einer Heirat nichts wissen. Adolf musste nun seiner ahnungslosen Braut erklären, er wolle allein nach Amerika fahren. Sein Vater bezahlte zwar die Überfahrt erster Klasse, riet aber zu äußerster Sparsamkeit und stellte unzweideutig fest: »In betreff Deiner vorgehabten, aber vernünftigerweise wieder aufgegebenen Heirat bemerke ich, daß sich niemand verheiraten kann, der unter Kuratel steht; nimm Dich in acht, ein solches Projekt in Amerika auszuführen; ich verwahre mich feierlich vor allen Folgen.«28

Mitte Oktober 1872 reiste er wirklich ab – ohne Bertha, die dringend darum gebeten hatte, ihn noch einmal zu sehen. Sie schrieb ein bitter enttäuschtes Gedicht:

Was ists, daß er so kalt mich wollte meiden,Und ohne Kuß und Abschied konnte scheiden?Daß all mein Dringen, Wünschen, Bitten,Er unbeachtet ließ? …Ist dieses denn der Liebe Todesringen,Ermatten so der holden Träume Schwingen?Dann drohet wohl das Ende unsrer Liebeund die Frage – ist gelöst …29

Adolf starb auf der Überfahrt nach Amerika, wohl an Überanstrengung durch fortwährende Seekrankheit. Sein Leichnam wurde im Meer versenkt, seine Hinterlassenschaft mit einem Konkurs geregelt. Das war das Ende von Berthas Komtessenjugend. Erstaunlich, wie schonungslos sie diese so wenig rühmliche Jugend in ihren Memoiren schildert. Als ihr engster Mitarbeiter Alfred Fried später diese Kapitel der Memoiren noch im Manuskript las, war er sehr unzufrieden und meinte, dass diese Schilderungen dem Ansehen der »Friedensbertha« und damit auch der Friedensbewegung schadeten. Aber Bertha antwortete sehr entschieden: »Daß Ihnen der erste Teil nicht gefällt, ist berechtigt. Es ist aber Wahrheit. So eine schale, flitterige, kleine Jugend hatte ich. So unschöne Dinge wie die Spielbadreisen, die wegen-Geldes-Verlobungen kamen drin vor. Ich hätt’ es ja nicht erzählen müssen – doch fand ich mich unter einem gewissen Bann beim Schreiben: wahr sein, ganz wahr! – Nur daraus fließen Lehren.«30

Ein sehr reicher, hochgebildeter, älterer Herr,der in Paris lebt, sucht eine sprachkundigeDame … als Sekretärin und zur Oberaufsichtdes Haushalts.

Schloss Harmannsdorf, Familienbesitz derFreiherrn von Suttnerund Berthas Arbeitsstätte

2. KAPITEL

Gouvernante und Sekretärin

Gräfin Bertha Kinsky war über all dem eifrigen Suchen nach einer guten Partie und den Illusionen von einer großen Karriere schließlich eine »alte Jungfer« geworden. Das ererbte kleine Vermögen der Mutter war aufgezehrt, und Berthas Fürstenberg-Erbschaft ebenfalls. Es blieb nur die Witwenapanage der Mutter. Da mit einer Heirat nach den Vorstellungen dieser Zeit kaum noch zu rechnen war – denn welcher Mann würde schon ein 30-jähriges mittelloses Mädchen heiraten –, musste sie ihren weiteren Lebensweg neu überdenken.

Da zeigten sich nur zwei Möglichkeiten für eine gebildete Dame wie Bertha Kinsky: Die eine war, bei der Mutter zu bleiben und in bescheidenen Verhältnissen von der mütterlichen Witwenapanage zu leben. Bertha wäre dann also weiterhin von der immer überspannter werdenden Mutter abhängig gewesen, die bisher für sie kaum eine Hilfe, sondern – mit ihren irrealen und hochfliegenden Plänen – eher eine Belastung war. Allerdings hätten die beiden Damen so ihr Auskommen gehabt, ohne arbeiten zu müssen. Viele Frauen in Berthas Situation hätten dieses ruhige, zurückgezogene Leben gewählt und ihre Tage mit Lesen, Klavierspielen und Handarbeiten verbracht, was der Reputation einer Gräfin sicher angemessener gewesen wäre, als eine bezahlte Arbeit in abhängiger Stellung anzunehmen. Selbst wenn Bertha das Fürstenberg’sche Erbe noch besessen hätte – das ihr einen standesgemäßen Lebensunterhalt gesichert hätte –, wäre es nach den Moralvorstellungen ihrer Zeit unmöglich für sie gewesen, etwa allein zu leben. Denn eine unverheiratete Frau musste in der »Obhut« einer Mutter, Tante oder sonstigen Verwandten bleiben, um nicht ihren Ruf zu verlieren.

Als zweite Möglichkeit blieb nur, zu einer anderen Familie zu ziehen und eine Arbeit zu finden, mit der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte. Freilich hatte sie keinen Beruf, ein Dilemma, das Bertha später immer wieder als große Ungerechtigkeit anprangerte: »Soweit sind wir noch nicht, daß unsere Töchter Doktoren, Advokaten oder dergleichen werden können. Und Arbeit? Was hat denn so ein Komteßchen für eine Arbeit zu leisten gelernt? Nein, die Selbständigkeit der Frau liegt für unsere Kreise noch in weiter Ferne.« Komtesse Kinsky war aber dennoch in einer weit besseren Lage als die meisten anderen Mädchen: Sie hatte sich im Lauf der Jahre durch stetige Lektüre ein großes Wissen angeeignet, beherrschte drei Fremdsprachen perfekt, spielte ausgezeichnet Klavier und konnte – für Laienbegriffe – außerordentlich gut singen. Das waren die besten Voraussetzungen, um eine Stelle als Gouvernante zu finden. Dass Bertha eine Gräfin war, würde außerdem der Reputation ihrer Dienstgeber nutzen, ihr die Stellensuche erleichtern und sie vor dem damals üblichen Gouvernantenelend bewahren. Denn die Lage einer Erzieherin war alles andere als beneidenswert: Sie hatte keinerlei sozialen Schutz, konnte von einem Tag auf den anderen entlassen werden und war den Launen der Dienstgeber hilflos ausgeliefert.

Arthur von Suttner

1873 trat Bertha also eine Stelle als Gouvernante und Gesellschafterin von vier halb erwachsenen Töchtern im Haus des Barons Carl von Suttner an. Und sie hatte großes Glück. Denn im Haus ihres Arbeitgebers fand sie eine neue Orientierung für ihr Leben, das, was die Mutter »den Faden zu dem Lebenslabyrinth« genannt hatte. »Gesegnet sei der Tag, der mich in dieses Haus geführt, er war die Knospe, aus der sich die Zentifolie meines Glückes entfaltet hat. Jener Tag auch öffnete die Pforte, durch die jene Bertha Suttner treten sollte, als die … ich mich heute fühle, während jene Bertha Kinsky, von der ich bisher erzählte, mir wie eine Bilderbuchgestalt vorschwebt, deren Erlebnisse – in vagen Umrissen – ich wohl kenne, mich aber nicht berühren.«1

Carl Gundaccar Freiherr von Suttner, der Vater von Berthas neuen Zöglingen – und außerdem von drei älteren Söhnen –, war ein reicher und hoch angesehener Mann, der sich wegen seiner konservativen politischen Haltung auch im Kaiserhaus großer Beliebtheit erfreute. Denn in der Revolution von 1848, als der Kaiser aus Wien nach Olmütz fliehen musste und sich der hasserfüllten Stimmung der Bevölkerung gegenübersah, hatte Suttner seine unerschütterliche Loyalität bewiesen: Er empfing die verängstigt flüchtende Kaiserfamilie in seinem Gut Zogelsdorf mit Glockengeläute und bewirtete auch die mehrere hundert Mann zählende militärische Begleitung auf das Gastlichste.

1859, nach Ausbruch des Krieges in Italien, gründete Suttner den »Patriotischen Hilfsverein« in Wien, dessen Vizepräsident er jahrelang war. Bertha würdigte diese Leistung des Barons später in ihrem Roman »Die Waffen nieder!« und erklärte: »Damals gab es noch keine Genfer Konvention, kein ›Rotes Kreuz‹, und als Vorbote jener humanen Institutionen hatte sich dieser Hilfsverein gebildet, dessen Aufgabe es war, allerlei Spenden in Geld, Wäsche, Charpie, Verbandszeug usw. für die armen Verwundeten in Empfang zu nehmen und nach dem Kriegsschauplatz zu befördern.«2 Für seine Verdienste wurde der bisherige »Ritter von Suttner« 1866 in den Freiherrnrang erhoben.

Seine politische Verlässlichkeit und seine Wohltätigkeit wirkten sich für ihn auch wirtschaftlich aus, indem er viele Aufträge vom Hof erhielt. So stammen zum Beispiel die Steine der damals gebauten beiden Hofmuseen am Ring aus den Suttner’schen Steinbrüchen, ebenso die Steine für die Herkulesfiguren, die den Eingang der neuen Hofburg flankieren.

Die kinderreiche Familie bewohnte ein eigenes Palais in der Canovagasse in Wien, nahe der Karlskirche. Bertha beschreibt es in ihren Memoiren und zeigt damit auch den Reichtum ihrer neuen Gastgeber: »Die Wohnung – ich sehe sie noch vor mir: Vorsaal mit Gobelins an den Wänden, eine Flucht von drei Salons: ein grüner, ein gelber und ein blauer; das Schlafzimmer Mamas in Lila, das Schreibzimmer Papas, das auch als Rauchzimmer diente, mit Ledermöbeln und Holzgetäfel an den Wänden. Dann noch zwei Zimmer für die Mädchen …; daneben mein Zimmer.« Das war der erste Stock. Im Mezzanin, dem Zwischenstock, wohnte der älteste Sohn Karl mit seiner jungen Frau und der jüngste, Arthur Gundaccar, der mehr schlecht als recht Jura studierte. Richard, der zweite Sohn, war ebenfalls verheiratet und lebte auf der Herrschaft Stockern. Zum Suttner’schen Haushalt gehörte eine standesgemäße Dienerschaft: Kammerdiener, Jäger, Bedienter, Kammerjungfer, Stubenmädchen, Koch, Küchenmädchen, Kutscher, Portier und nun auch die gräfliche Gouvernante. Weitere Statussymbole waren die Kutsche und eine Opernloge, die Bertha mit ihren Zöglingen etwa zweimal wöchentlich nutzte und die Mädchen auf diese Weise in die große Opernliteratur einführte – zusätzlich zu den täglichen Musikstunden, die sie ihnen gab.

Den Sommer verbrachte die Familie Suttner nicht in Wien, sondern in ihrem Landschloss Harmannsdorf, etwa 80 km von Wien entfernt. Das ehemalige Wasserschloss aus dem 17. Jahrhundert war von Baron Suttner auf 44 Zimmer erweitert worden. Ein kleines Privattheater und eine hübsche Orangerie standen im alten französischen Garten, der in einen englischen Park und schließlich in Wald und Felder überging.

1873, als Bertha ihren Dienst antrat, war das Jahr der Wiener Weltausstellung, ein Jahr großer Geldspekulation und, als der erwartete Riesengewinn ausblieb, auch das Jahr des großen Börsenkrachs. Viele der »Industriebarone« verloren über Nacht ihr Vermögen. Dass auch Baron Suttner damals große Verluste erlitt und seine Vermögenslage keineswegs mehr seinem großzügigen Lebensstil entsprach, wusste Bertha damals ebenso wenig wie die Frau und Kinder des Barons. Erst viele Jahre später erfuhr die Familie aus der Hinterlassenschaft, dass das Jahr 1873 den soliden Reichtum der Familie untergraben und eine Zeit wirtschaftlicher Sorgen eingeleitet hatte, die der Baron seiner Familie weitgehend verschwieg.

Obwohl Bertha keine Erfahrung in der Erziehung junger Mädchen hatte, gab es nicht die geringsten Schwierigkeiten. Die vier Schwestern, 20, 18, 17 und 15 Jahre alt, liebten ihre neue Gesellschafterin ganz offensichtlich, obwohl das Lernen, vor allem der Sprach- und Musikunterricht, einige Stunden täglich beanspruchte. »Die Würde meiner dreißig Jahre kehrte ich nicht heraus. Ebensowenig die Autorität meiner Stellung. Gespielinnen waren wir fünf«, und bald wurde Bertha nicht mehr »Gräfin Kinsky« genannt, sondern nur noch bei ihrem Spitznamen »Boulotte«, die »Dicke«, gerufen, der auf ihre muntere Molligkeit anspielte.

Manchmal gesellte sich noch Bruder Arthur zu der fröhlichen Runde. Arthur war der Liebling der Schwestern und bald auch der Liebling der Erzieherin Bertha. In ihren Memoiren, die sie nach Arthurs Tod schrieb, huldigt Bertha seinem Andenken: »Ich habe keinen Menschen gekannt, keinen, der nicht von Arthur Gundaccar von Suttner entzückt gewesen wäre. Selten wie weiße Raben sind solche Geschöpfe, die einen so unwiderstehlichen ›Charme‹ ausströmen, daß dadurch alle, jung und alt, hoch und gering, gefangen werden; Arthur Gundaccar war ein solcher … Er wirkt mit einer unerklärlichen und unwiderstehlichen, magnetischen und elektrischen Kraft … Im Zimmer ward es gleich noch einmal so hell und warm, wenn er eintrat.«

Kurz und gut: Bertha verliebte sich in den um sieben Jahre jüngeren Bruder ihrer Zöglinge, und er erwiderte ihre Liebe. »Die Schwestern gaben ihren lachenden Segen dazu. Die Eltern wußten von nichts – von einer Heirat konnte ja nicht die Rede sein, sie hätten also der Sache nur schleunigst ein Ende gemacht … Und so hüteten wir unser Geheimnis, und die Schwestern hüteten es mit.«

Drei Jahre dauerte die heimliche Idylle. Sonntagsausflüge, zweimal wöchentlich Oper, fast täglich Besucher zum Tee oder zum Diner, Lektionen in freundschaftlicher, heiterer Atmosphäre – und immer wieder Arthur, der an den gemeinsamen Vergnügungen teilnahm. Als jährlicher Höhepunkt der lange Sommeraufenthalt in Harmannsdorf mit Jagd- und Tanzfesten, Ernte- und Weinlesefesten, Ausflügen im Eselwagen mit dem großen Picknickkorb und Theaterspielen: »Im Park war ein großer Theatersaal mit Bühne und Garderoben. Da führten wir verschiedene Schau- und Lustspiele auf, nicht nur für das Publikum der Harmannsdorfer und der Nachbarschlösser, sondern es kamen aus den umgebenden Dörfern die Bauern herbeigeströmt und füllten den Zuschauerraum.« Und immer wieder, über beinahe drei Jahre hinweg, »die gestohlenen Stündchen trauter Tête-à-têtes«.

Bertha plante, ihre Tätigkeit als Gouvernante nur eine Zeit lang zu versehen und dann in den Kaukasus zu ziehen. Die Fürstin von Mingrelien war inzwischen von Paris in ihre Heimat zurückgekehrt und lud Bertha zu sich ein. Die langen Briefe der mingrelischen Fürstenfamilie wurden stets im Suttner’schen Familienkreis vorgelesen, und jedermann nahm Anteil an dem so fremdartig-bunten Leben im Kaukasus, auf das sich die Gouvernante vorbereitete.

Doch nach fast dreijähriger Geheimhaltung bemerkte Arthurs Mutter, was zwischen der nunmehr 32-jährigen Gouvernante und dem 25-jährigen Sohn vor sich ging. »Mit eisiger Kälte, aber mit großer Zartheit gab sie es mir zu verstehen. Daß auf eine Heiratseinwilligung von dieser Seite nicht zu hoffen war, hatte ich ja immer gewußt. Ich hatte auch selber nicht daran gedacht.« Entschlossen sagte sie der Baronin: »Ich werde das Haus verlassen. Nach Mingrelien kann ich noch nicht, das Schloß wird erst in einem Jahre fertig. Könnten Sie mir nicht eine Empfehlung nach London geben, ich möchte indessen dort eine Stellung finden – weit von Wien.«

Die Baronin hatte schon Ähnliches gedacht und vorgesorgt. Sie zeigte Bertha eine Zeitungsannonce mit folgendem Wortlaut: »Ein sehr reicher, hochgebildeter, älterer Herr, der in Paris lebt, sucht eine sprachenkundige Dame, gleichfalls gesetzten Alters, als Sekretärin und zur Oberaufsicht des Haushalts.« Auf eine Zeitungsannonce zu antworten, galt in Kreisen der ersten Wiener Gesellschaft selbstverständlich als unmöglich. Aber auch hier setzte sich Bertha unbekümmert über gesellschaftliche Regeln hinweg. Vierzig Jahre später dachte sie an diese Episode zurück, als sie wieder etwas getan hatte, was »man« nicht tun durfte. Ihr Kommentar: »Na ja. Aber, wer weiß? – Man soll nicht Annoncen beantworten – ist auch eine Regel. Dennoch, wenn ich die Nobel’sche Annonce nicht beantwortet hätte?«3 Der Pariser Herr war also niemand Geringerer als Alfred Nobel, der berühmte Erfinder des Dynamits.

Es begann nun eine Korrespondenz zwischen Nobel und Bertha: »Er schrieb geistvoll und witzig, doch in einem schwermütigen Ton. Der Mann schien sich unglücklich zu fühlen, ein Menschenverächter zu sein, und von umfassendster Bildung, von tief philosophischem Weitblick. Er, der Schwede, dessen zweite Muttersprache Russisch war, schrieb mit gleicher Korrektheit und Eleganz Deutsch, Französisch und Englisch.«4 Diese Sprachen benutzte Nobel wohl auch, um die Sprachkenntnisse der Stellenbewerberin zu testen.

Leider ist der erste Briefwechsel zwischen Alfred Nobel und Bertha nicht erhalten. Aber aus einem Brief an eine spätere Privatsekretärin lässt sich vielleicht der Ton verloren gegangener Briefe an Bertha rekonstruieren: »Bin Misanthrop und doch äußerst wohlwollend«, schrieb er, »es sind eine Menge Schrauben bei mir los, und ich bin Überidealist … verdaue Philosophie besser als Essen … Meine Ansprüche sind schrecklich: ausgezeichnet Englisch, Französisch, Deutsch und Schwedisch, Stenographie … usw., usw., aber ich gehöre nicht zu denen, die Unmögliches verlangen, und wenn mir jemand sympathisch ist, lasse ich verschiedene meiner Ansprüche wie ein Kartenhaus zusammenfallen … Das kommt daher, daß ich, obwohl selbst eine Art wertloses Grübelinstrument, doch den Wert andrer erkennen und würdigen kann.«5

Der Wert der Gräfin Bertha Kinsky wurde von Nobel schon anhand ihrer Briefe erkannt. Sie war ja zeitlebens eine geradezu begnadete Briefeschreiberin, witzig und geistreich, und wird sich außerdem in diesen Briefen, die doch über ihre weitere Existenz entscheiden sollten, besondere Mühe gegeben haben. Sie erhielt also die Stelle und brach im Herbst 1875 ihre Zelte im Hause Suttner ab. Beim letzten, tränenreichen heimlichen Treffen habe Arthur sich vor ihr niedergekniet, schreibt Bertha in den Memoiren, und demütig den Saum ihres Kleides geküsst: »Einzige, königlich Großmütige; ich danke dir, danke dir vom Grunde meiner Seele. Durch deine Liebe hast du mich ein Glück kennen lassen, das meinem ganzen Leben eine Weihe geben wird. Leb wohl!«6

Der DynamitfabrikantAlfred Nobel sollte zeitseines Lebens BerthasFreund undFörderer bleiben.

Voll Abschiedsschmerz machte sich Bertha auf den Weg nach Paris. Alfred Nobel holte sie am Bahnhof ab – eine ganz und gar nicht selbstverständliche Geste eines Industriemagnaten gegenüber der neuen Sekretärin. Er führte sie ins Grand Hotel am Boulevard des Capucines, »wo … Zimmer bestellt waren«, also keineswegs ein einziges Zimmer, sondern mindestens zwei, auch das wohl außergewöhnlich. Leider könne sie noch nicht in sein Palais in der Rue Malakoff einziehen, weil die Einrichtung noch nicht fertig sei. Sie solle vorerst im Hotel bleiben.

Berthas Verwunderung über ihren neuen Arbeitgeber ist noch in den Memoiren spürbar: »Alfred Nobel machte einen sehr sympathischen Eindruck. Ein ›alter Herr‹, wie es in der Annonce geheißen und wie wir alle uns ihn vorgestellt hatten, grauhaarig, gebrechlich: das war er nicht, geboren 1833, war er damals dreiundvierzig Jahre alt, von Gestalt unter Mittelgröße, dunkler Vollbart, weder häßliche, noch schöne Züge, etwas düsterer Ausdruck, nur gemildert durch sanfte klare Augen; in der Stimme ein melancholischer oder abwechselnd satirischer Klang. Traurig und spöttisch, das war ja auch seine Art. War Byron darum sein Lieblingsdichter?«7 Über Literatur hatten sich die beiden schon in ihren Briefen unterhalten.

Diese Briefe bewirkten nun auch, dass sie sich nicht als Fremde gegenüberstanden. Als Nobel nach kurzer Ruhepause wieder zu Besuch ins Hotel kam, wurde die Unterhaltung »gleich auf eine lebhafte und anregende Weise geführt«. Die Sympathie Nobels für die Gräfin war, bedenkt man seine sonstige Zurückhaltung und Menschenscheu, außergewöhnlich. Bertha war damals, nach Fotografien zu schließen, eine sehr hübsche, allerdings schon etwas füllige Frau mit einem mitreißend-fröhlichen Temperament und einem »Magnetismus«, wie sie es selbst nannte, den sie manchmal sehr bewusst gegenüber anderen einsetzte.

Nobel war 1833 in Stockholm geboren, im selben Jahr, als sein Vater, ein technischer Erfinder, Bankrott gemacht hatte. Der Vater wanderte nach Russland aus und ließ die Mutter mit drei kleinen Söhnen in Schweden zurück. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt mit einer Gemischtwarenhandlung, und der älteste Sohn verkaufte Zündhölzer. Nobels spätere Wohltätigkeit war auch in dieser sehr bitteren Erfahrung der Armut begründet.

Als Alfred neun Jahre alt war, zog die Familie zum Vater nach St. Petersburg. Das Russland Zar Nikolaus’ I. war extrem fremdenfreundlich und ermöglichte den Erwerb großer Vermögen. Nobel senior machte sein Glück mit der Erfindung von Land- und Seeminen, die er in eigenen Fabriken mit mehr als tausend Arbeitern herstellte. Schließlich baute er sogar Russlands erstes dampfbetriebenes Kriegsschiff. Nobels Söhne erhielten von russischen Privatlehrern eine ausgezeichnete Erziehung, wobei der sehr zarte Alfred sich besonders von der englischen Literatur angezogen fühlte. Ohne Universitätsstudium wurde er schließlich Chemiker. Als er im Alter von 17 Jahren eine zweijährige Studienreise nach Westeuropa und Nordamerika unternahm, war er schon Kosmopolit und sprach fünf Sprachen. Auf dieser Reise nahm Alfred Kontakt zu den berühmtesten Chemikern der Zeit auf. In Paris lernte er den Italiener Sobrero kennen, der ein explosives Öl (Nitroglyzerin) erfunden hatte. Auf der Basis dieser Erfindung arbeitete er selbst später weiter.

Nach seiner Rückkehr nach St. Petersburg arbeitete Alfred Nobel mit seinen Brüdern in der väterlichen Fabrik, wurde aber nach dem Krimkrieg, inzwischen 23-jährig, wieder nach Europa geschickt, diesmal, um Kredite aufzutreiben. Die große Firma Nobel ging trotzdem 1858 in Konkurs. Während seine beiden älteren Brüder in Russland blieben, die russische Ölindustrie in Baku aufbauten und dort reich wurden, zog Alfred nach Schweden, um in der Heimat weiter zu experimentieren. Bei der großen »Nobel-Explosion« in Stockholm kamen fünf Menschen ums Leben, darunter Nobels jüngster Bruder Emil. Dieser und manche späteren Unfälle trugen viel zu Nobels Melancholie bei.

1867 meldete er das wichtigste seiner 355 Patente an: das Dynamit oder »Nobel’s Safe Gun Powder«. Die Produktion dieses Dynamits in eigenen Fabriken machte ihn zu einem der reichsten Männer seiner Zeit. Denn erst der neue Sprengstoff war es, der wichtige Bauten des 19. Jahrhunderts wie den Panama-Kanal und zahlreiche Eisenbahntunnels ermöglichte.

Die Nobel-Unternehmungen wuchsen in kurzer Zeit zu einem internationalen Imperium heran. Nobel selbst führte ein unstetes Pendlerleben zwischen seinen Fabriken und Labors in aller Welt. Er wurde berühmt als »der reichste Tramper der Welt«, ohne Privatleben, ohne gesellschaftliche Kontakte, menschenscheu und misstrauisch.