4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Dallmayr-Saga

- Sprache: Deutsch

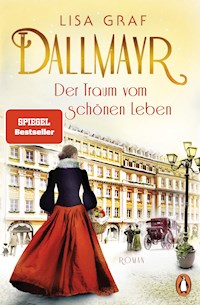

Zum Dahinschmelzen schön – die Saga um den legendären Aufstieg des Feinkostladens Dallmayr!

Der Bestseller erstmals als Taschenbuch

München 1897. Anton und Therese Randlkofer führen den beliebten Feinkostladen Dallmayr in der Dienerstraße. Während die Gutsituierten erlesene Pralinen, honigsüße Früchte und exquisiten Kaffee probieren, träumen vor den prachtvoll dekorierten Schaufenstern die einfachen Bürger vom schönen Leben. Ein jeder möchte Kunde im Dallmayr sein. Doch dem glanzvollen Aufstieg des Familienunternehmens droht ein jähes Ende, als Patriarch Anton ganz unerwartet verstirbt. Schon wenige Tage später beginnt sein Bruder Max zu intrigieren, um das florierende Geschäft unrechtmäßig an sich zu reißen. Entschlossen, ihm das Feld nicht kampflos zu überlassen, setzt sich Therese an die Spitze des Unternehmens. Noch weiß sie nicht, dass auch in den eigenen vier Wänden Geheimnisse lauern …

Akribisch recherchiert, mitreißend geschrieben – Lisa Graf entführt ihre Leserinnen in diesem wunderschön ausgestatteten Paperback-Roman ins München der Jahrhundertwende. Perfekt zum Schwelgen und Genießen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 832

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Lisa Graf ist in Passau geboren. Nach Stationen in München und Südspanien schlägt sie gerade Wurzeln im Berchtesgadener Land. Mit ihrem grandiosen Familiensaga-Auftakt entführt sie ihre Leserinnen ins München der Jahrhundertwende und verzaubert mit einer wunderbaren Familiengeschichte rund um den Feinkostladen Dallmayr.

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.

LISA GRAF

DALLMAYR

Der Traum vom

schönen Leben

ROMAN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Dies ist ein historischer Roman.

Er basiert auf der Unternehmensgeschichte des Hauses Dallmayr.

Zahlreiche tatsächliche Abläufe und handelnde Personen

sind jedoch so verändert und ergänzt, dass Fakten und Fiktion

eine untrennbare künstlerische Einheit bilden.

Eine Zusammenarbeit mit dem Haus Dallmayr gab es nicht,

insbesondere besteht keine wie auch immer geartete Lizenzbeziehung. Die Verwendung des Firmennamens erfolgt also ausschließlich aus beschreibenden und nicht aus markenmäßig-kennzeichnenden Gründen.

Zitat [>>] nach Goethe, Johann Wolfgang von: Wilhelm Meisters Lehrjahre. Bd. 2. Frankfurt (Main) u. a. 1795, S.7–8.

Zitat [>>] nach Gedicht Vollmars auf Julia in: International Institute of Social History, Georg von Vollmar Papers, Dokument Nr. 45 (Ms. 1898).

Zitat [>>] nach Goethe, Johann Wolfgang von: Berliner Ausgabe. Poetische Werke [Band 1–16], Band 1, Berlin 1960 ff, S. 48–49.

Copyright © 2021 by Lisa Graf

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Penguin Verlag,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.

Umschlag:www.buerosued.de

Umschlagmotiv: © Magdalena Russocka/Trevillion Images, Bridgeman Images, The Stapleton Collection

Redaktion: Lisa Wolf

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-25673-9V005

www.penguin-verlag.de

»Ich habe so selten einmal Zeit zu träumen

und doch so viele Träume.«

Fanny Gräfin zu Reventlow

I

Februar 1897

Unüberhörbar und gnadenlos drangen die zwei Schläge vom Turm der Frauenkirche bis zu ihrem Platz in der geheizten Küche. Es war halb sieben. Therese schenkte sich noch eine Tasse Kaffee ein und blätterte in den Münchner Neuesten Nachrichten. Wie immer blieb sie bei »Das Kind der Tänzerin«, dem Fortsetzungsroman der Zeitung, hängen. Sie wünschte sich, sie hätte nie angefangen, ihn zu lesen. Aber nachdem sie einmal damit begonnen hatte, konnte sie nicht anders, als täglich nachzusehen, wie es nun mit Robert weiterging, der gegen den Willen seines Vaters, des Earls von Blackport, eine Tänzerin geheiratet hatte.

Therese trank ihren letzten Schluck Kaffee, legte die Zeitung zur Seite und verließ die Küche. Vor dem Spiegel im Flur prüfte sie den Sitz ihres zweiteiligen Tageskleides aus schwarz glänzendem Baumwollstoff. In das Oberteil war ein Bluseneinsatz aus grauer Seide eingearbeitet, das Revers mit winzigen Perlen bestickt. Therese drehte sich einmal zur Seite und strich über das kleine Schößchen, das dem langen Rock seine Strenge nahm und ihrer Figur schmeichelte. Ihr dunkles Haar war zu einem lockeren Knoten gesteckt, ihre Haut von einer fast durchscheinenden Winterblässe und, wie Anton immer behauptete, trotz ihrer neunundvierzig Jahre nahezu faltenlos. Sie bemühte sich, ihr Spiegelbild mit seinen Augen zu betrachten, nicht mit ihren eigenen, die weitaus weniger wohlwollend waren. Gerade als sie die Treppe zum hinteren Teil des Geschäfts hinunterging, schlug die Turmuhr Viertel vor sieben.

Therese lief an den offenen Regalen mit den edlen Weinen und Spirituosen vorbei, die Korbinian Fey, ihr ältester Mitarbeiter, betreute. Sie wusste, dass sie auf den Flaschen in seinem Verantwortungsbereich kein Staubkörnchen finden würde. Auf ihn war Verlass. Auf der anderen Seite des Ladens standen die Tees und daneben, bis unter den Treppenaufgang, die Kaffeespezialitäten, damit die feinen Düfte des Kaffees sich nicht mit denen des Tees vermischten. Der Tee in den handbeschrifteten Blechdosen kam aus Russland, aus Indien, China, Ceylon. Das kleine Ölgemälde an der Wand, das eine Karawane mit Kamelen in der Wüste zeigte, hing dort, seit sie den Laden vor zwei Jahren übernommen hatten. Der Kaffee von den Hochlagen in Äthiopien und Südamerika wurde in Schiffen über die Ozeane zu ihnen gebracht. Sein Duft war kräftiger, würziger und bedrängender als der des Tees. Eigentlich sollte man die beiden Bereiche noch mehr voneinander trennen, dachte Therese im Vorbeigehen. Doch dazu bräuchte man mehr Fläche – ein Wunsch, den sie schon lange mit sich herumtrug. Aber ihr Mann sagte immer, sie solle Geduld haben und einen Schritt nach dem anderen gehen. Erst fest im Sattel sitzen, bevor man losgaloppierte. Und er hatte ja recht. Aber andererseits war Therese davon überzeugt, dass ein Geschäft wie Dallmayr ohne wagemutige Visionen auf lange Sicht keinen Erfolg haben konnte.

Der Geschäftsraum war durch drei verputzte und weiß gestrichene Säulen geteilt. Auf der einen Seite reichten die dunklen Vitrinenschränke fast bis zur Decke. Der schmale Streifen dazwischen war mit einer eleganten Abschlussborte bemalt. Der lange Tresen aus poliertem Holz bot Platz für drei Handlungsgehilfen und zwei Angestellte. Hinter den Säulen gab es zwei ovale Verkaufsstände für frische Waren, die in rundherum laufenden Vitrinen präsentiert wurden. In dem ersten lagen die feinen Würste, Schinken und Fleischwaren, die frischen Fische und Meeresfrüchte in den Auslagen. Im zweiten heimisches Gemüse und Salate von besonderer Qualität, Beliebtes wie exotisches Obst, besonders ansprechend und appetitlich präsentiert. Ein separater Stand mit einer kleinen roten Markise lockte wie am Pariser Montmartre mit duftendem backfrischem Brot, feinem Gebäck, Törtchen und einer kleinen Auswahl an offenen Schokoladen.

Thereses Blick blieb an der Schokoladenvitrine hängen. Hatte da tatsächlich jemand seinen Handabdruck auf dem Glas hinterlassen? Therese hatte auch schon eine Vermutung, wer der Missetäter sein konnte. Sie nahm ihr Taschentuch aus der Rocktasche, hauchte das Glas an und wischte mit dem Tuch darüber, bis nichts mehr zu sehen war. Den mutmaßlichen Übeltäter konnte sie aber nicht ausmachen. Wahrscheinlich half er im Hof beim Entladen eines Fuhrwerks oder im Lager. Therese hatte schon ihr kleines Buch und den Bleistift gezückt und machte sich eine Notiz. Sie seufzte. Ludwig, der neue Lehrling, war noch ein halbes Kind. Ein wenig verträumt und manchmal leider auch ein bisschen schlampig. Er würde in seiner Lehrzeit noch viel lernen müssen. Und Therese würde mit Nachsicht und Strenge, sie konnte beides, dafür sorgen, dass er das tat. Nur lohnen musste es sich. Sobald sie merkte, dass ein Angestellter sich nicht bemühte, ihr etwas vorspielte oder sich gar vor der Arbeit drückte, war ihre Geduld schnell am Ende. Therese erkannte rasch, wer zu Dallmayr passte und wer nicht. So weit war es mit Ludwig noch nicht, aber man musste den Burschen auf jeden Fall im Auge behalten.

Kurz vor sieben. Therese ging auf die Eingangstür zu, warf noch einen Blick in die beiden Schaufenster neben der Glastür. Sie waren die Visitenkarten des Geschäfts. Alles war perfekt. Draußen trabte ein Pferdefuhrwerk im Licht der Gaslaterne über das Kopfsteinpflaster. Es war immer noch stockdunkel. Mit dem ersten Glockenschlag zur vollen Stunde schloss Therese auf und öffnete die Tür einen Spalt. Die Türglöckchen erklangen wie jeden Tag, doch ein launiger Windstoß blies eine kleine Schneewolke in den Laden. Einen Augenblick tänzelten die verirrten Flocken in der offenen Tür, dann schwebten sie langsam zu Boden und verschwanden im Graubraun der großen Fußmatte. Therese schloss die Tür. Sie genoss diese kurze Ruhe vor dem Sturm. Denn schon bald würden die ersten Kundinnen das Geschäft betreten und es zum Leben erwecken.

Während Therese einen letzten prüfenden Blick auf den Laden warf, kam Ludwig mit einem Sack Kaffeebohnen auf der Schulter vom Lager herauf, das im Keller des Hauses untergebracht war. In der Kaffeeabteilung löste der Lehrling die grobe Schnur des Jutesacks, und augenblicklich zog ein verlockender Kaffeeduft durch das ganze Geschäft. Er steckte eine Handschaufel hinein, mit der die Kaffeebohnen später gewogen und in Papiertüten abgefüllt wurden. Fräulein Bruckmeier, eine der weiblichen Angestellten, stieg auf die kleine Trittleiter, um die Tafel an der mittleren der Säulen zu beschriften. Unter der Überschrift »Alois Dallmayr empfiehlt heute« ergänzte Fräulein Bruckmeier, die eine besonders schöne Schreibschrift hatte, nun die Tagesangebote. Mit Kreide notierte sie an diesem 4. Februar 1897: »Geräucherter Rheinsalm, Westfäler Schinken, Gänseleberpastete, Malta-Kartoffeln«. In der aktuellen Ausgabe der Münchner Neuesten Nachrichten, die aufgeschlagen auf dem Tresen lag, versicherte sie sich, dass sie alles richtig abgeschrieben hatte. Dabei wippten die weißen Enden ihrer Schürzenbänder energisch im Takt. Sie trug das dunkelblonde Haar adrett aufgesteckt. Nur im Nacken kräuselte sich etwas Flaum, der den Haarnadeln entkommen war.

»Ist der Rheinsalm auch wirklich eingetroffen?«, fragte Therese Korbinian Fey, der gerade eine Eiswanne mit frischen Forellen zu einem der runden Verkaufsstände stellte.

»Jawohl, aber damit werden wir keine großen Sprünge machen. Die Hälfte davon ist bereits vorbestellt und wird noch am Vormittag ausgeliefert.«

»Da kannst du gleich den Hermann mitnehmen.«

»Freilich nehm ich ihn mit. Er ist ja schon ein kräftiger Bursche und kann schon genauso viel tragen wie sein Vater. Wie geht es Ihrem Gemahl denn eigentlich heute? Hoffentlich besser?«

»Zumindest wäre mein Mann dir keine große Hilfe, Korbinian. Nimm lieber den Hermann mit«, versuchte Therese zu scherzen.

»Das wird schon wieder«, tröstete Fey sie.

Therese und Anton Randlkofer führten den Laden in der Münchner Altstadt nun seit fast zwei Jahren. Bei »Alois Dallmayr«, wie das Geschäft in der Dienerstraße schon seit zweihundert Jahren hieß, gab es »Colonialwaren, Thee und Cigarren« sowie »Delikatessen, Weine und Spirituosen«. So stand es über den beiden Schaufenstern auf der Fassade des vierstöckigen Hauses. Darüber hingen die neuen Gaslampen und beleuchteten die Waren in den Schaufenstern. Sie waren ebenso erlesen wie die Kundschaft, die das Geschäft frequentierte. Der Marienplatz, wo auf einer riesigen Baustelle gerade der zweite Bauabschnitt des Rathauses der Stadt München gebaut worden war, lag direkt daneben. Zum Viktualienmarkt mit seinem täglich frischen Angebot an Waren kam man nach wenigen Schritten. Therese und Anton waren mit ihrem Geschäft im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt angekommen. Und wenn der Marienplatz das Herz der Stadt war, so sollte der »Dallmayr« der Bauch der Stadt werden – das hatten Therese und Anton einhellig beschlossen. Der Laden sollte eine Verheißung für alle Feinschmecker sein, die Wert auf außergewöhnliche Qualität und Frische der Lebensmittel legten und darauf brannten, neue, bislang unbekannte, auch exotische Genüsse zu erleben. Pasteten aus Frankreich, Schokolade aus Belgien, Weine aus Italien, Früchte aus Österreich-Ungarn und Käse aus Frankreich oder der Schweiz. Und auch exotische Früchte, Kaffee, Kakao und Tee aus den überseeischen Kolonien durften auf den Banketten der Wohlhabenden nicht fehlen.

Während Thereses Blick durch den Laden glitt, träumte sie sich ein paar Jahre in die Zukunft. Der Laden brauchte definitiv mehr Platz, eigentlich war die Fläche schon für das aktuelle Sortiment an Waren zu klein, und das sollte ja in der Zukunft noch viel größer werden. Mehr Luft würde dem Geschäft bestimmt guttun. Die Herrschaften, die im Dallmayr einkauften, deren Köchinnen und Dienstmädchen, alle Kundinnen und Kunden sollten hier staunen und flanieren können, immer ihren Nasen und Augen folgend. Das Wasser sollte ihnen im Mund zusammenlaufen, bis sie gar nicht mehr anders konnten, als die feinen Dinge zu kaufen und mitzunehmen oder sich nach Hause liefern zu lassen. Therese wollte Früchte aus den Tropen nach München bringen, die sie selbst bislang nur auf Bildern gesehen hatte. Ihr Ziel war es, die große weite kulinarische Welt in den Dallmayr zu holen.

Die Stadt München hatte in nur wenigen Jahrzehnten ihre Einwohnerzahl verdoppelt und war zur Großstadt geworden. Sie war Landeshauptstadt, Regierungssitz und Wohnsitz des bayerischen Hochadels. Prinzregent Luitpold, der nun schon elf Jahre anstelle des geisteskranken Königs Otto mit ruhiger Hand die Geschicke des Königreichs Bayern lenkte, lebte in der Residenz, nur wenige Gehminuten vom Dallmayr entfernt. Es waren elf ruhige, friedliche Jahre gewesen, der Wirtschaft und den Menschen ging es gut. Nicht allen Menschen, denn auch München war nicht das Paradies auf Erden, aber vielen ging es besser als in früheren Zeiten. Auch die Bürger, nicht nur der Adel, hatten es zu einigem Wohlstand gebracht und konnten sich viel mehr leisten als früher. Die Geschäftsleute, die Bankiers, die höheren Beamten, die Ingenieure, Gastronomen und viele mehr. Das arbeitende Volk suchte in der Freizeit Zerstreuung in den großen Bierhallen und in den vielen Volksbühnen, auf denen Musiker und volkstümliche Komödianten auftraten.

Alteingesessene Geschäfte mit gehobenem Angebot und Klientel bemühten sich um den begehrten Titel »königlich bayerischer Hoflieferant«. In dem alten Geschäft in der Maffeistraße, das Anton und Therese zwanzig Jahre zusammen geführt und vor zwei Jahren an die Vereinsbank verkauft hatten, war ihnen das nicht gelungen. Im Dallmayr hatte es nun geklappt, und natürlich hatten sie noch am gleichen Tag der Bewilligung beim Schlosser eine Geschäftstafel geordert, die seitdem rechts neben dem Eingang angebracht war: »Alois Dallmayr, königlich bayerischer Hoflieferant«. Neues Geschäft, neues Glück – so war es gekommen. Therese und Anton hatten zwanzig Jahre geschuftet zusammen, gemeinsam die Kinder großgezogen, ihr Haus und das Geschäft mit Gewinn verkauft, und jetzt waren sie hier, mitten in der Innenstadt, Tür an Tür mit den berühmten Hoflieferanten in der Kaufinger- und Neuhauser Straße, mit ihren feinen Geschäften und der noch feineren Kundschaft. Der Dallmayr war auf einer Höhe mit den Kauts und den Bullingers, die edle Schreibwaren verkauften, dem Handschuhfabrikanten Roeckl und den Schuhen von Eduard Meier, den edlen Stoffen und Inneneinrichtungen von Radspieler oder ihrem Nachbarn Ludwig Beck mit seinen erlesenen Kurz- und Modewaren. Der Dallmayr, das schwor Therese sich in diesem Moment, würde in der Zukunft immer weniger wie ein Kramerladen und dafür immer mehr wie ein königliches Delikatessengeschäft aussehen. Sie bezogen ihre Waren jetzt schon aus ganz Europa. Hier gab es von allem das Feinste, und es spielte für sie keine Rolle, ob ihre Kunden nun Münchner, Bayern, Preußen, Italiener oder Franzosen waren, katholisch, jüdisch oder protestantisch wie der Herr von Linde. Warum sollten sie nicht auch an Kunden jenseits der Landesgrenzen liefern? Warum nicht an den Kaiserhof nach Berlin? Sie würde persönlich dafür sorgen, dass der Name »Alois Dallmayr« irgendwann in der Zukunft im ganzen Reich berühmt sein würde. Bei seinem Klang sollten die Menschen an allerfeinste Genüsse, an vollendete Spezialitäten, Pasteten und Pralinés, Tafelsilber und Nymphenburger Porzellan, perlenden Champagner und Kaviar, an raffinierte Menüs und vollendete Soupers, an Diners in erlesener Gesellschaft denken. Träumten denn nicht alle Menschen davon, selbst wenn sie sich einen solchen Lebensstil wahrscheinlich niemals würden leisten können? Manchmal machte schon das Träumen ein wenig satt, und es genügte, den Blick über die erlesenen Speisen wandern zu lassen, dass einem das Wasser im Mund zusammenlief und die Augen glänzten. So sollte es einmal sein. Therese würde dafür sorgen, dass sich dieser Traum erfüllte. Ein Besuch bei Dallmayr musste ein Erlebnis werden. Ein Ort im Herzen Münchens, auf den man stolz war und in den man gerne ging. Kurz, eine Speisekammer, die einer Königin und eines Königs würdig war, und zudem auch die Bürger in den Stand der feinen Lebensart erhob. Mit diesen Gedanken machte sich Therese auf den Weg in ihr Büro. Diese Arbeit war noch längst nicht vollbracht.

Die Pferde waren schon angeschirrt, als Hermann mit einem Arm im Mantelärmel, mit dem anderen noch nach dem Ärmel suchend aus der Hofeinfahrt zwischen Dallmayr und dem Nachbarhaus auf die Dienerstraße trat. Seine Mutter hatte ihm geraten, Wollsocken in den kräftigen Arbeitsschuhen zu tragen. »Damit du mir nicht auch noch krank wirst.« Hermann, der eigentlich sein drittes Lehrjahr in der Kolonialwarenhandlung seines Onkels in der Kaufingerstraße absolvierte, half zu Hause aus, solange sein Vater krank war. Einer der beiden pechschwarzen Rappen drehte den Kopf in seine Richtung und starrte ihn aus großen dunklen Augen mit langen Wimpern an. Ein schönes Pferd, das aber offenbar etwas schreckhaft war.

»Was er nicht kennt, fürchtet er«, sagte Korbinian Fey, der das Fuhrwerk mit den groben Holzkisten zum Ausliefern der Waren belud und gesehen hatte, wie der Rappe sich nach Hermann umdrehte. Der näherte sich nun vorsichtig von der Seite, streckte die Hand aus und legte sie an den Hals des Pferdes, das immer noch ängstlich den Kopf gehoben hatte. Seine Mähne flatterte, und aus den Nüstern dampfte die warme Atemluft.

»Scht«, machte Hermann und streichelte das warme Fell, auf dem die Schneeflocken rasch zu kleinen Tropfen schmolzen, die auf dem gepflegten Fell mühelos abperlten.

»Wie heißt er denn?«, fragte Hermann.

»Celano«, antwortete Fey, »ein Italiener. Er ist was ganz Besonderes. Und scheu wie eine Brautjungfer.« Er lachte. »Gut, dass der Vitus schon so ein erfahrenes Kutschpferd ist. Zwei wie Celano, und wir könnten gleich wieder ausspannen und unsere Kisten mit dem Fahrrad ausfahren.«

»Soso, scheu bist du also.« Hermann strich Celano über die Brust und sprach beruhigend auf ihn ein. »Wirst sehen, dass wir gut miteinander auskommen werden, solange ich da bin.« Eine Windböe ließ den Rappen zusammenzucken, und fast wäre er aufgestiegen, wenn Hermann nicht die Zügel ergriffen und die Bewegung des Pferdes aufgefangen hätte. »Temperament hat er. Er geht uns doch hoffentlich nicht durch unterwegs?«

»Vitus wird ihm schon Manieren beibringen«, behauptete Fey. »Wirst sehen. Der ist so ruhig, dass du denkst, er schläft im Gehen. Das wird den Jungspund schon beruhigen.«

Korbinian Fey prüfte, ob die Plane über der Ladefläche festgezogen war. Dann stiegen sie auf den Kutschbock, und mit dem Knallen der Peitsche kam Bewegung in die zwei Rappen. Ganz München, nicht nur die Bewohner der Altstadt, kannte das Dallmayr-Fuhrwerk mit der blauen Plane und der Aufschrift »Alois Dallmayr Delikatessen«. Fey trug einen dunkelblauen Kutschermantel mit Silberknöpfen, dazu Kutscherstiefel und eine schwarze Melone auf dem Kopf. Hermann wusste, von wem die Idee zu dieser Art Kostümierung stammte, natürlich von seiner Mutter. Fey war anfangs gar nicht begeistert gewesen von diesem Einfall, doch der Erfolg gab Therese recht. »Schau, der Kutscher vom Dallmayr!« Die Dienstmägde stießen sich auf der Straße an oder zeigten den Kindern ihrer Herrschaft, die sie beaufsichtigten, die prächtigen Rappen und die blaue Kutsche mit dem livrierten Korbinian Fey. So erlangte er sogar eine gewisse Berühmtheit, noch mehr aber das Geschäft in der Dienerstraße, und das war ja auch der Sinn der Sache.

Celano ging ruhig neben Vitus her, nur beim Überqueren der Theatinerstraße, als sie wegen kreuzender Passanten und anderer Fuhrwerke warten mussten, wurde er wieder unruhig.

»Ho, ho«, rief der Kutscher und redete dem Rappen gut zu.

Eine junge Frau kreuzte die Straße, und für einen Augenblick glaubte Hermann in ihrem Gesicht Züge von Balbina zu erkennen, die er auf dem Rückweg von der Schule vermutete, wohin sie seinen Bruder Paul jeden Tag begleitete. Sein Herz fing an zu klopfen, und er wollte ihr etwas zurufen, doch in diesem Moment wandte das Mädchen sich ihm zu und er erkannte, dass es gar nicht Balbina war. Hermanns Herz hüpfte wieder dahin zurück, wo es hingehörte, und ein klein bisschen tröstete ihn der Gedanke, dass er sie zum Mittagessen wiedersehen würde, falls sie bis dahin mit ihren Botendiensten fertig wären.

Obwohl Hermann versuchte, sich auf den Weg zu konzentrieren, schweiften seine Gedanken immer wieder zu Balbina ab. Wie sie sich verändert hatte in den fast drei Jahren, die er jetzt bei Onkel Max in die Lehre ging. Als sie zu ihnen in die Familie kam, war sie noch ein Kind mit dünnen Ärmchen und einem blassen Gesicht mit blauen Augen gewesen. Sie war damals fast so leicht zu erschrecken wie Celano heute und schien immer auf der Hut zu sein. Jetzt erkannte Hermann das Kind in der jungen Frau von heute nicht wieder. Balbinas Figur war ein wenig runder und weicher geworden, ihre Lippen voller und ihr Mund so verlockend, wenn sie lachte. Aber vor allem mochte Hermann ihre Herzlichkeit. Sie war immer so lieb zu seinem kleinen Bruder Paul und kümmerte sich hingebungsvoll um ihn.

»Nichts mehr da vom alten Geschäft«, sagte Fey und zeigte auf das Eckhaus, als sie von der Maffeistraße auf den Promenadeplatz einbogen. Der alte Lebensmittelladen von Hermanns Eltern, das Haus, in dem er mit seinen Geschwistern aufgewachsen war, gehörte mittlerweile der Vereinsbank, und in dem ehemaligen Verkaufsraum befand sich nun eine Schalterhalle. Am Promenadeplatz mussten sie einer Pferdetrambahn ausweichen, die ihnen entgegenkam. Der Wagen der blauen Linie, die zwischen Hohenzollernstraße und Altstadt verkehrte, fuhr auf Schienen und verfügte über genau eine Pferdestärke in Form eines schlanken braunen Zugpferdes, das Scheuklappen trug, die ihn vor dem vielen Betrieb auf den Straßen schützen sollten.

»Schau hin, Celano«, rief der Kutscher Fey, »und sei froh, dass du ein Rappe vom Dallmayr bist und nicht den ganzen Tag eine Tram durch München ziehen musst.« Er lenkte sein Fuhrwerk auf den Seiteneingang des Hotels Bayerischer Hof zu und fuhr durch die Toreinfahrt in den Innenhof, wo der Zugang zu den Küchen lag. Mit einem »Ho, ho« brachte er die Rappen zum Stehen. Celano tänzelte noch ein wenig, aber Hermann war schon vom Kutschbock gesprungen und tätschelte ihm beruhigend den Hals.

In der Hotelküche wartete man bereits auf den Lieferdienst von Dallmayr, denn während die noblen Gäste noch beim Frühstück saßen, wurden hier schon die ersten Vorbereitungen für das Abendessen getroffen.

»Für wen ist denn die Kiste mit unserem feinsten Rheinsalm gedacht?«, fragte Fey. »Ist am Ende wieder die Kaiserin Sisi aus Wien bei euch zu Gast?«

»Seit unser König Ludwig tot ist, kommt sie nicht mehr so oft nach München«, erwiderte eine Küchenhilfe, die Berge von Töpfen scheuerte. »Obwohl bei dem eh nichts zu holen war, wie man sich so erzählt.«

Die halbe Küche lachte über ihren Scherz. Dem toten Monarchen wurde nachgesagt, er habe sich eher zu Männern hingezogen gefühlt. Ein schwerer Schlag für die Damenwelt, die den feschen König zeitlebens angehimmelt hatte.

»Saudummes Geschwätz«, fuhr der erste Koch dazwischen. »Bist du jetzt still, Centa. Pass auf dein loses Mundwerk auf. Das ist ja schon Majestätsbeleidigung.«

»Wenn sie doch schon tot ist, die Majestät«, wehrte Centa sich gegen den Vorwurf. »Und wenn’s halt wahr ist«, fügte sie schnippisch hinzu.

»Ruhe jetzt«, herrschte der Koch sie an. »Der Bayerische Hof ist ein anständiges Haus und keine Gassenschenke. Und warum kriege ich nur eine Kiste von dem Lachs? Ist der wenigstens gut?«

»Jetzt glaub ich’s aber.« Fey spielte den Empörten. »Haben Sie vom Dallmayr auch nur einmal etwas bekommen, das nicht gut war? Von uns kommt überhaupt nur das Allerbeste. Und von dem Salm haben wir noch eine zweite Kiste draußen. Geh Hermann, kannst du sie reinholen? Ich glaub, Centa kocht gerade frischen Kaffee, oder täusch ich mich?«

»Der Korbinian Fey hat immer schon eine gute Nase gehabt. Der riecht den Kaffee sogar, wenn er noch gar nicht aufgebrüht ist.« Centa trocknete sich die Hände und ging zum Herd hinüber, um ihm eine Tasse zuzubereiten. »Ist das der Sohn von der Frau Dallmayr?«, fragte sie, als Hermann gegangen war, um die zweite Kiste zu holen. »Ist der nicht eigentlich in der Kaufingerstraße im Laden von seinem Onkel? Oder hat er schon ausgelernt?«

»Solang sein Vater krank ist, hilft er daheim im Geschäft mit.«

»Der Herr Dallmayr? Krank? Was fehlt ihm denn?«

»Das wissen wir noch nicht, aber es muss schon was Ernsteres sein. Ich habe in fast zwanzig Jahren jedenfalls nie erlebt, dass mein Chef krank war.«

»Jaja, manchmal geht’s schnell«, behauptete Centa.

»Den Teufel musst aber jetzt auch nicht an die Wand malen, Centa, wenn wir noch gar nicht wissen, was für eine Krankheit er hat.«

Centa brachte ihm eine große Kaffeetasse und ein frisch gebackenes Hörnchen dazu. »Für den jungen Herrn Dallmayr auch einen Kaffee?« Hermann hatte gerade die zweite Kiste hereingebracht. Er bedankte sich und wärmte seine Hände an der heißen Tasse. »Und gibt es schon eine Braut, die sehnsüchtig darauf wartet, dass der junge Herr bald Feierabend macht?«

Hermann wusste nicht gleich eine Antwort und konnte auch nicht verhindern, dass seine Ohren inklusive Gesicht heiß wurden. Centa lachte derb, und Korbinian schimpfte auf sie ein.

»Dein freches Mundwerk wird dich noch einmal ins Unglück stürzen, Centa. Der Bub hat so viel Arbeit, der hat gar keine Zeit für junge Damen.«

»Zeit hab ich weniger als Arbeit, das stimmt«, hörte Hermann sich selbst verwundert sagen. »Aber es gibt schon eine, die mir gefallen könnte.« Und gleich wechselten seine Ohren noch einmal die Farbe.

»Aber sagen tust es jetzt auf keinen Fall, wer das gnädige Fräulein ist«, unterbrach ihn Fey. »Weil, wenn du es der Centa sagst, dann weiß es bis heute Abend ganz München. Und am Ende wär das der Gnädigen gar nicht so recht.«

Hermann verstand sofort, was der väterliche Freund ihm sagen wollte. Und so tranken sie schweigend ihren Kaffee aus, bedankten sich und gingen hinaus in den Hof. Centa rief ihnen noch etwas hinterher, was sie nicht verstanden, und dann war noch etwas von dem Gelächter aus der Küche zu hören.

»Danke, Korbinian«, sagte Hermann.

»Ist schon recht. Die Centa ist die allergrößte Ratschkathl in der Stadt. Wenn die einmal heiratet, muss man dem Zukünftigen glatt sein Beileid aussprechen.«

»Geh, Korbinian, so schlimm ist sie doch auch wieder nicht.«

»Doch, doch, glaub nur einem alten Mann, der sich auskennt mit den Frauen.«

»Hast du deswegen nicht geheiratet, weil du dich so gut auskennst?«, neckte Hermann ihn.

»Wenn’s nach Erfahrungen geht, bin ich reich«, grummelte Korbinian Fey. Die beiden stiegen wieder auf den Kutschbock, und Frey versuchte es erst rechts-, dann linksherum, und als Vitus schließlich brav mitlief, erinnerte sich auch Celano wieder daran, dass er die Beine kreuzen musste, wenn er eine enge Kurve zu gehen hatte.

Hermann warf einen Blick unter die Plane, und als er die vielen Kisten sah, die sie an diesem Vormittag noch ausfahren mussten, gab er die Hoffnung auf, dass er rechtzeitig zum Mittagessen wieder daheim sein würde. Er seufzte. Dann würde er Balbina eben zum Abendessen sehen. Vielleicht konnte er ihr mit dem Geschirr helfen, und sie hätten ein bisschen Zeit, sich zu unterhalten. Er würde ihr die Geschichte vom schreckhaften Hengst erzählen, und sie würde ihn anlachen mit diesem süßen Mund und den fein geschwungenen Lippen. Er stellte sich vor, wie er ihre Hand nehmen würde und dann … Hermann hielt inne und schüttelte den Kopf. So ging das nicht. Aber am Sonntag vielleicht, wenn die Mutter es erlaubte, dass Balbina mit zum Eislaufen kam. Da könnte er mit ihr an der Hand übers Eis gleiten. Er träumte noch davon, als Korbinian Fey schon vor einem vornehmen Bürgerhaus in der Prannerstraße anhielt.

»Dritter Stock«, sagte Korbinian. »Beim Herrn Magistratsamtmann gibt es heute eine Beförderung zu feiern. Die Chefin hat die Köchin des Hauses schon beim Menü beraten.«

»Wie viele?«, wollte Hermann wissen.

»Drei Kisten und den großen Korb. Also fast nichts.«

Hermann verdrehte die Augen und griff nach dem Korb.

Kaum kam seine Schule am Promenadeplatz in Sicht, machte Paul sich von Balbina los, winkte ihr kurz und lief allein weiter. Er war ja schon dreizehn und wollte sich nicht dem Spott seiner Mitschüler ausliefern. Natürlich hätte er längst allein gehen können, sein Schulweg war nicht weit, aber seine Mutter bestand weiterhin darauf, dass er begleitet wurde, und Balbina machte es nichts aus. Dass Paul das letzte Stück allein ging, war ihr kleines Geheimnis. Sie blieb noch ein paar Minuten stehen und beobachtete Paul, bis er in die Seitengasse einbog, wo der Eingang zum Schulgebäude lag. Sie hatte noch einige Besorgungen am Odeonsplatz zu machen, wollte sich aber nicht lange aufhalten, denn der Doktor würde am Vormittag noch nach Onkel Anton schauen. Deshalb lief sie heute lieber an den Schaufenstern der feinen Geschäfte vorbei, ohne stehen zu bleiben. Nur an der Konditorei Erbshäuser musste sie dann doch einen Blick auf die Auslagen werfen. Im mittleren Schaufenster stand die bekannteste Kreation des Hauses, eine Torte aus acht Schichten Biskuit, mit Creme gefüllt und außen mit Schokolade überzogen. Es war die Prinzregententorte, die zu Ehren des fünfundsechzigsten Geburtstags des bayerischen Prinzregenten Luitpold erfunden und nach ihm benannt worden war. Der Regent war inzwischen schon über fünfundsiebzig, dabei immer noch kerngesund. Aber die Torte würde bestimmt noch älter werden als Luitpold selbst, so beliebt war sie in München.

Die Tür ging auf, die Ladenglocke bimmelte und heraus trat eine elegante Dame im Pelzmantel und mit Hut, eine verschnürte Tortenschachtel in der Hand haltend. Der Duft nach heißer Schokolade, frischem Buttergebäck und feinstem Nougat drang aus der Konditorei, und Balbina schloss genießerisch die Augen. Wenn man beim Erbshäuser in die Lehre ging, kannte man bestimmt das geheime Rezept der Torte, musste aber sicherlich eine Erklärung unterzeichnen, dass man es sein ganzes Leben lang hüten würde. Ob man die Torte zu Hause wohl nachbacken durfte? Gerade noch rechtzeitig öffnete Balbina die Augen wieder, denn just in diesem Moment kam ihr das elegante Fräulein von der untersten Treppenstufe der Konditorei entgegengeflogen, die Tortenschachtel hoch in der Luft und gefährlich schwankend. Das Fräulein oder die Torte retten? Balbina entschied sich für die Torte und griff mit beiden Händen nach dem Karton. Ein Schrei ertönte, und der Pelzmantel mit Fräulein sauste vorbei und landete neben ihr auf dem Pflaster.

»Haben Sie sich wehgetan, gnädiges Fräulein?« Balbina stellte die Schachtel ab und half der Dame auf.

»Wenigstens ist dem Kuchen nichts passiert«, schnaubte das Fräulein, »was man von meinem Rücken nicht unbedingt behaupten kann.«

Balbina begleitete die Humpelnde zur Straße, wo sie eine vorbeifahrende Droschke anhielt. Sie half ihr beim Einsteigen und reichte ihr zum Schluss die unversehrte Torte.

»Ainmillerstraße 25«, rief sie dem Kutscher zu. »Kommen Sie doch einmal vorbei, wenn Sie in der Nähe sind«, lud sie Balbina ein. »Ich heiße Eleonore Bürkel und habe ein Engagement am Residenztheater. Emilia Galotti. Möchten Sie vielleicht Freikarten haben? Natürlich für zwei Personen.«

»Danke«, stotterte Balbina, die noch nie im Theater gewesen war.

»Wie heißen Sie denn?«

»Balbina Schmidbauer.«

»Sind Sie irgendwo in Stellung?« Die Pferde schnaubten, und der Kutscher sah sich nach den beiden Plaudernden um.

»Beim Dallmayr«, antwortete Balbina, denn das war ein Name, den man in München kannte. Und sie wollte auch mit irgendetwas auftrumpfen, was einigermaßen mit dem Residenztheater mithalten konnte.

»Ah, beim Dallmayr! Dann sehen wir uns bestimmt bald einmal wieder. Vielleicht kann ich Ihnen dann die Freikarten mitbringen.«

»Fräulein, haben wir’s dann? Können wir allmählich losfahren?«, fragte der Kutscher ungeduldig.

»Ja freilich«, sagte sie freundlich. »Adieu, Mademoiselle Balbina!«

»Auf Wiedersehen, Fräulein …«

»Bürkel. Aber Sie dürfen gern Eleonore zu mir sagen.« Sie winkte Balbina zu, und das Mädchen hob schüchtern die Hand und winkte zurück. Was für eine aparte Frau, dachte Balbina und sah ihr verzaubert nach. Freikarten fürs Theater! Das wär doch was. Das Residenztheater war bestimmt sehr schön und prächtig. Was würde sie zu so einer Gelegenheit bloß anziehen?

Balbina schüttelte den Kopf. Was sie sich wieder alles zusammenfantasierte! Zuerst die Idee mit der Lehre beim Erbshäuser, um hinter das Geheimnis der Prinzregententorte zu kommen. Eine Lehre. Tante Therese hatte sie nicht nach München geholt, damit sie hier eine Lehre machte, sondern ihr im Haushalt half. Und dann diese Schauspielerin. Sobald sie in der Ainmillerstraße angekommen war, hatte sie doch den Namen des Mädchens, das ihre Torte gerettet hatte, mit Sicherheit schon wieder vergessen. Und es war ihr nicht einmal zu verdenken. Sie musste sich schließlich ganz andere Dinge merken, Texte von Theaterstücken zum Beispiel. Das war wichtiger als der Name einer kleinen Hausangestellten vom Dallmayr.

Balbina war so versunken in ihren Gedanken, dass sie den Odeonsplatz überquert hatte und ohne sich umzusehen auf die Theatinerstraße getreten war. Das Hufklappern des Droschkenpferdes war plötzlich sehr laut und sehr nah. Balbina wäre fast hineingelaufen.

»Ho, Mädel«, rief der Kutscher und versuchte auszuweichen. Die beiden Passagiere reckten ihre Hälse, um zu sehen, was los war. »Wo hast du denn deine Augen, hübsches Kind? Von wem träumst du?«

Balbina sprang erschrocken zurück auf den Gehsteig und wartete, bis die Droschke sich entfernte. Dann lief sie über die Straße und nach Hause.

Sie nahm den Weg durch den Laden, schaute sich nach Hermann um, der aber nicht da zu sein schien. Tante Therese unterhielt sich gerade mit einem Mann, der ihr einmal als Beikoch am Hof des Prinzregenten vorgestellt worden war. Als er zu ihr herübersah, machte Balbina rasch einen Knicks. Wahrscheinlich sprachen die beiden über die Lieblingsspeisen der hohen Herrschaften und tauschten Kochrezepte aus. Ihre Tante Therese war eine hervorragende Köchin, und sie probierte auch gern neue Zutaten und Zubereitungsarten aus. Ihre Ergebnisse gab sie nicht allzu großzügig weiter, nur, wenn es lohnende Tauschgeschäfte waren, so viel hatte Balbina schon verstanden. »Eine Hand wäscht die andere«, sagte Therese gern, und sie meinte damit, dass sie am liebsten dann mit einem guten Tipp herausrückte, wenn sie dafür als Gegenleistung etwas bekam, was sie brauchen konnte. Und damit war kein Geld gemeint, sondern etwas viel Wichtigeres. Informationen. Zum Beispiel darüber, was bei Hof gekocht, gebraten und gebacken wurde, was die Vorlieben des Prinzregenten Luitpold waren und die seiner Tochter Therese von Bayern, die nach dem Tod ihrer Mutter weiter bei ihrem Vater am Hof lebte und unverheiratet geblieben war. Die Prinzessin unternahm oft Reisen in die entlegensten Länder und Kontinente und gerade deshalb war sie für Therese und den Dallmayr ganz besonders interessant. Auch Balbina würde das viele Reisen gefallen. Aber es würde ihr auch schon genügen, einmal nach Italien zu fahren, ans Meer, oder an den Bodensee, in die Schweiz. Ach, sie kam schon wieder ins Träumen. Was das Leben wohl für sie bereithalten mochte? Mit einem Mal war sie ganz aufgewühlt, Schmetterlinge regten sich wieder in ihrem Bauch, und die hatten dieses Mal gar nichts mit Hermann zu tun, sondern einfach mit dem Leben selbst, der Zukunft, die ungewiss war, aber trotzdem schon durch den Alltag hindurchleuchtete und in allen Farben blitzte. Doch jetzt musste sie sich erst einmal beeilen und ihren Pflichten nachkommen. Schnell lief sie die Treppen zur Wohnung hinauf, zog ihren Mantel aus, setzte Wasser auf, und ging dann mit dem Kessel und dem Waschzeug zu ihrem Onkel, der bestimmt schon auf sie wartete.

Anton war wach, als Balbina seine Kammer betrat. Mit seinen siebenundfünfzig Jahren war er bis vor drei Wochen noch ein stattlicher Mann gewesen, dem man auf den ersten Blick nicht einmal ansah, wie kräftig er tatsächlich war. Von früh bis spät auf den Beinen, im Geschäft, beim Einkauf, bei den Kunden. An den Hof und zu den ganz noblen Herrschaften lieferte er noch selbst aus. Er war immer noch ein attraktiver Mann mit dunklem Haar, tief liegenden dunklen Augen, einer sehr geraden, schmalen Nase und fein geschwungenen Lippen. Ein Chef, den seine Angestellten mochten und vor dem sie Respekt hatten. Jetzt lag er blass in seinem Bett, die Haare vom Schweiß durchnässt und die Bartstoppeln in seinem Gesicht waren fast über Nacht grau geworden, während das Haar immer noch dunkel, fast schwarz war. Die Geheimratsecken, die er schon sehr lange hatte, waren jetzt noch ausgeprägter, das Haarbüschel auf der hohen Stirn strähnig und schütter. Er wirkte sehr schwach, wie schon in den Tagen zuvor. Balbina sah, dass er seinen Tee nicht getrunken hatte. Sein Bett war so Richtung Fenster gestellt, dass er im Liegen die Türme der Frauenkirche sehen konnte.

»Es muss kalt sein, wenn sogar die Frauentürme schon Mützen aufhaben«, sagte Anton, als Balbina an sein Bett trat.

»Eisig ist es draußen«, antwortete Balbina, »und furchtbar glatt.«

»So wie es sich für Anfang Februar gehört.«

Balbina leerte den Kessel mit heißem Wasser in die Waschschüssel neben dem Bett und legte das verschnürte Bündel, das sie mitgebracht hatte, daneben.

»Hab ich denn heute noch was vor?«, fragte Anton verwundert. »Gehen wir zusammen aus?«

Balbina grinste. »Der Doktor kommt doch gleich noch vorbei und er wird schimpfen, weil du wieder den Tee nicht angerührt hast. Du musst was trinken, Onkel Anton. Ich bringe dir dann auch gleich noch einen Teller Suppe.« Sie tauchte einen Waschlappen in die Schüssel und wrang ihn aus.

»Ich hab doch einen Schweinebraten mit Knödel und Kraut bestellt, keine Suppe«, scherzte Anton. »Kriegt man beim Dallmayr jetzt gar nichts Gescheites mehr zum Essen? Suppe und Tee, das sind doch jetzt wirklich keine Delikatessen.«

Es war ein gutes Zeichen, dass Onkel Anton heute so gut gelaunt war. Balbina half ihm, sich aufzusetzen, und schob ihm das Nachthemd bis in den Nacken. Mit dem feuchten Lappen strich sie über ein Stück Seife und schrubbte Antons Rücken. Er seufzte ergeben. Balbina rieb seine Arme ab und wusch seine Achseln. Schweißgeruch stieg ihr in die Nase, aber sie ließ sich nichts anmerken.

»Jetzt schau dir an, was so eine Krankheit aus einem Menschen macht. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Mit solchen Ärmchen kann ich keinen Mehlsack mehr aufheben, nicht den kleinsten, und schon gar kein Fass Bier bewegen.«

»Ach, das wird schon wieder«, tröstete Balbina ihn. »Du musst nur deine Suppe essen.« Sie nahm den zweiten Arm und war erschrocken, wie leicht er sich anfühlte.

»Da ist nichts mehr los mit mir«, jammerte Anton.

»Scht!« Balbina zog das Nachthemd wieder herunter. Dann nahm sie das kleine Handtuch, das sie mitgebracht hatte, tauchte es in das warme Wasser, drückte es aus und legt es auf Antons Gesicht. Er wollte zunächst protestieren, doch nachdem der erste Schrecken vorbei war, spürte er die Wärme und Feuchtigkeit auf seinem Gesicht und begann sich zu entspannen. Balbina konnte sehen, wie sich seine Muskeln entkrampften und locker wurden.

Sie öffnete das Päckchen, das sie mitgebracht hatte, und als Anton sie herumhantieren hörte, zog er sich das Handtuch ein Stück herunter. Ungläubig beobachtete er, wie Balbina das mitgebrachte Abziehleder am Fenstergriff einhängte. Mit der linken Hand spannte sie den Riemen und mit der rechten zog sie ein Rasiermesser am Leder ab. Anton schmunzelte, als er begriff, was hier vor sich ging, und Balbina lächelte zurück. Dann nahm sie die weiße, schon ein wenig angeschlagene Porzellanschale und schlug mit einem Rasierpinsel darin aus Wasser und Seife wunderbar dichten weißen Schaum. Das Schmunzeln verging Anton, als Balbinas schaumiger Pinsel seinem Gesicht näher kam. Sie nahm ihm das Handtuch vom Gesicht.

»Du hast das alles nur für den Bader vorbereitet, richtig? Der kommt doch jetzt gleich, oder?«

»Aber du bist doch mein Lieblingsonkel«, sagte Balbina. »Das Rasieren übernehme ich in deinem Fall lieber selbst.«

Mit gekonnten Bewegungen machte sie Anton drei Schaumnester auf sein Gesicht. Eins auf die linke Wange, eins auf die rechte und das dritte auf das Kinn. Fast hätte sie den letzten Schaumklecks auf seine Zähne gesetzt, denn genau in dem Augenblick, als sie auf sein Kinn zielte, riss er erschrocken den Mund auf. Vorsichtig, fast zärtlich verteilte Balbina den Schaum über sein Gesicht. Dann legte sie den Pinsel in die Schale zurück und nahm das Messer zwischen Daumen und Zeigefinger. Mit dem Mittelfinger stützte sie es ab, sodass es beweglich und doch sicher in der Hand lag.

»Du kannst das wirklich?«, fragte Anton. »Mit einem Rasiermesser macht man keine Gaudi.« Balbina hörte, dass er sich Mühe gab, nicht ängstlich zu klingen.

»Keine Sorge, Onkel Anton. Ich kann es vielleicht sogar besser als der Bader. Ich werde dich ganz bestimmt nicht schneiden, du wirst schon sehen. Und wenn der Doktor kommt und dein Gesicht fühlt, wird er in einem dicken Medizinbuch nachschlagen müssen, weil er die Krankheit nicht kennt, die aus einem Männergesicht mit Stoppelbart über Nacht einen samtweichen Kinderpopo macht.«

Anton hustete und war immer noch nicht überzeugt. Aber er konnte jetzt auch keinen Rückzieher mehr machen. Tatsächlich führte Balbina das scharfe Messer exakt und in kräftigen Strichen durch sein Gesicht, ohne ihn zu verletzen oder auch nur zu kratzen. Zuerst arbeitete Balbina mit dem Strich, dann seitlich und am Ende dann noch gegen den Strich. Ein System, gegen das die Bartstoppeln keine Chance hatten, und als hätten sie es gewusst, kapitulierten sie und gaben jeglichen Widerstand auf.

Als Balbina fertig war, gab sie noch einen Alkoholauszug, der mit Rosmarin und Lavendel versetzt war, auf Antons Haut und strich sanft mit ihren Fingern über sein Gesicht, um das Rasierwasser einzumassieren. Aus Antons Lächeln schloss sie, dass es ihm gefiel, und sie selbst war sehr stolz auf ihre geradezu perfekte Rasur.

»Wieso kannst du so gut rasieren?«, wollte Anton wissen.

»Das hab ich daheim bei meinem Großvater gelernt. Seit er schwer verwundet aus dem Krieg gegen die Franzosen zurückgekommen ist, hat er gezittert. Und das ist mit den Jahren immer schlimmer geworden. Deshalb konnte er sich auch nicht mehr selbst rasieren. Also hat mir die Oma gezeigt, wie man das macht. Und weil sie nicht mehr so gut gesehen hat, habe ich es irgendwann ganz übernommen.«

Balbina zog ihrem Onkel ein frisches Hemd über und bürstete ihm das dünne Haar. Im nächsten Moment klopfte es, und Doktor Eichengrün stand in der offenen Tür. Er war ein ungewöhnlich kleiner Mann, nicht viel größer als sie selbst, mit runder Brille, dicken grauen Haaren und einem Spitzbart mit ausrasierten Wangen.

»Guten Tag, schönes Fräulein.« Doktor Eichengrün lupfte den Hut und musterte sie mit seinen dunklen Augen, über denen buschige dunkle Augenbrauen wucherten. »Jeden Tag wird sie schöner, die Balbina. Auf die müssen Sie aufpassen, Herr Randlkofer. Wie geht’s uns denn heute?«

Anton winkte ab. »Wenn mich die Balbina nicht so schön hergerichtet hätte, hätten Sie wahrscheinlich gefragt, wer der alte Mann da im Bett ist.«

»Sie sehen aus wie das blühende Leben! Und den Friseur haben Sie auch kommen lassen. Gibt es denn etwas zu feiern?«

»Ja, dass ich den besten Barbier von München bei mir im Haus habe und bis heute selbst nichts davon wusste.«

Balbina lachte zufrieden. Sie packte ihr Rasierzeug zusammen.

»Vergelt’s Gott«, hörte sie ihren Onkel sagen, als sie das Zimmer verließ.

Doktor Eichengrün hatte wenig später seine Untersuchung beendet und sich von seinem Patienten verabschiedet, Therese erwartete ihn vor der Tür.

»Und, was sagen Sie, Doktor Eichengrün? Geht es meinem Mann besser?«

Was für eine Frage. Als hoffte Therese auf ein Wunder, wo sie sich doch am Morgen noch selbst davon überzeugt hatte, dass es keine wirkliche Besserung gab und Anton eher einen noch schwächeren Eindruck machte. Warum stellte sie dem Arzt jetzt eine so dumme Frage?

»Er ist noch nicht über den Berg, würde ich sagen.«

Wenigstens ließ Doktor Eichengrün sich auf Beschönigungen von Antons Zustand nicht ein. Und doch war es für Therese schwer, auch aus seinem Mund zu hören, was sie eigentlich selbst wusste.

»Kommen Sie doch mit in die Küche, Herr Doktor. Balbina hat uns einen Kaffee gemacht.«

Der Arzt zögerte.

»Ich weiß schon, dass Sie zum nächsten Hausbesuch müssen, aber gönnen Sie sich doch eine kurze Pause. Sie müssen ja auch auf sich achten.«

»Also gut, Frau Randlkofer, aber wirklich nur kurz.«

Die Küche in der Dienerstraße war ein relativ großer Raum mit einem extragroßen Herd, mit dem auch der Raum geheizt wurde. Balbina nahm das kochende Wasser vom Herd und goss es in den Porzellanfilter der bauchigen Karlsbader Kaffeekanne. Ein unwiderstehlicher Duft breitete sich in der Küche aus. Während der Kaffee durch das Porzellansieb lief, servierte Balbina einen Teller mit frisch gebackenen und mit Puderzucker bestäubten Schmalznudeln.

»Ja, kannst du denn zaubern, Balbina? Wann hast du denn die Kirchweihnudeln gemacht? Während du deinen Onkel rasiert hast, kann es ja nicht gewesen sein. Und trotzdem sind sie frisch und noch warm.«

»Ich hab sie gerade ausgebacken, Herr Doktor, während Sie beim Onkel waren. Den Hefeteig hab ich schon beim Frühstück angesetzt, noch bevor ich Paul in die Schule gebracht habe. Damit er schön aufgehen kann.«

Doktor Eichengrün schüttelte den Kopf. »So jemanden wie dich bräuchten wir bei uns zu Hause auch«, murmelte er.

»Was fehlt denn jetzt meinem Mann?« Therese nahm einen Schluck Kaffee. »Wenn es nur eine Erkältung oder Entzündung wäre, müsste es da nicht langsam bergauf gehen?«

Der Doktor setzte die Kaffeetasse ab. »Wunderbar«, sagte er und seufzte. »Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, dazu müsste ich Ihren Mann ins Spital bringen und spezielle Untersuchungen vornehmen, vielleicht auch mit dem neuen Apparat von Wilhelm Röntgen, der in den großen Spitälern eingesetzt wird.«

»Aber?«, fragte Therese. »Sie haben eine Vermutung?«

»Ja, tatsächlich. Ich vermute, dass die Erreger dieser Erkältung vielleicht andere Organe Ihres Mannes befallen haben. Wahrscheinlich das Herz, denn die Lunge scheint mir trotz seines Hustens nicht wesentlich betroffen.«

»Das Herz?«, fragte Balbina erschrocken.

Der Doktor nickte. »Das würde seine Kurzatmigkeit und die allgemeine Kraftlosigkeit erklären.«

»Wenn er nur essen und trinken würde«, sagte Therese.

»Vielleicht gab es da auch schon eine frühere Erkrankung oder eine erbliche Belastung. Ist Ihnen von einer Herzschwäche in der Familie Ihres Mannes etwas bekannt?«

Therese schüttelte den Kopf. »Die sind alle sehr gesund. Mein Schwiegervater ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Er war neunundsiebzig und hat fast täglich in seiner Brauerei nach dem Rechten geschaut. So habe ich mir das bei Anton auch immer vorgestellt.« Therese starrte auf das Tischtuch aus gestärktem Leinen. »Ich hab gedacht, uns bleibt noch so viel Zeit.«

»Nicht Bange machen lassen, Frau Randlkofer. Vielleicht täusche ich mich ja auch.«

»Oder es geschieht ein Wunder«, sagte Balbina. »Wir müssen zur heiligen Notburga beten oder eine Wallfahrt nach Tirol machen.«

»Du hast Ideen!« Therese schüttelte den Kopf. »Jetzt fällt schon mein Mann im Geschäft aus, da können wir nicht auch noch nach Tirol fahren. Bete du nur fleißig für ihn, das wird schon helfen.«

Als Therese abends noch einmal nach ihrem Mann sah, lag er mit geschlossenen Augen in seinem Bett, das Gesicht blass und schmal, ein Schatten seiner selbst. Sie schloss leise die Tür hinter sich und trat an das Kopfende des Bettes, beugte sich über ihn und lauschte auf seinen Atem. Man musste es doch eigentlich hören können, ob er atmete. Aber da war nichts. Für einen Moment ergriff sie Panik, und sie sah sich schon an seinen Schultern rütteln. Doch dann besann sie sich. Mit dem Handrücken fasste sie an seinen Hals und suchte mit angehaltenem Atem nach seinem Puls. Er war schwach, aber doch eindeutig vorhanden. Sie atmete auf. Antons Haut war warm und fühlte sich so vertraut an. Siebenundzwanzig Jahre war sie neben ihm eingeschlafen und wieder aufgewacht. So viele Jahre, und Therese hatte noch nie daran gedacht, dass es einmal ein Ende nehmen könnte. Dass der Platz neben ihr einmal leer sein könnte, war ihr noch nie in den Sinn gekommen. Vielleicht, weil keiner von ihnen jemals ernsthaft krank gewesen war in all den Jahren. Und gerade jetzt, wo die Kinder aus dem Gröbsten raus waren, sie mit dem Kauf des neuen Hauses und der Übernahme des Dallmayr noch einmal etwas ganz Neues gewagt hatten, gerade jetzt fiel ihr die Vorstellung, dass einer von ihnen beiden ausfallen könnte, noch schwerer. Sie hatten sich noch viel zu jung und zu gesund gefühlt für das Altenteil und für die Übergabe des Geschäfts an die Kinder. Stattdessen hatten sie zusammen noch einmal etwas gewagt, sich neu verschuldet. Etwas Großes hatten sie noch zusammen schaffen wollen. Viel größer als das Geschäft in der Maffeistraße. Und jetzt, Anton, dachte sie zum ersten Mal, wirst du mich doch nicht mit alldem alleinlassen. Zusammen haben wir es angefangen, zusammen wollen wir es jetzt auch zu Ende bringen. Ich brauche dich doch. Die Kinder brauchen dich. Wer soll denn sonst das Geschäft führen, wenn du ausfällst? Wenn du mich alleine lässt.

Als habe er die Frage gehört, schlug Anton die Augen auf und lächelte sie an. »Was machst du denn da über mir?«, fragte er. »Willst du mich erwürgen?«

Therese musste lachen, und alle Anspannung fiel für einen Augenblick von ihr ab. Das war ihr Mann, und gerade deswegen hatte sie ihn so lieb. Mit seinem spitzbübischen Charme und seinem unerschütterlichen Humor hatte er schon so viele schwierige Situationen meistern können. Auf ihn war immer Verlass gewesen. Nie kam von ihm ein böses Wort. Man musste ihn schon sehr lange ärgern, bis er einmal richtig wütend wurde. Das Einzige, was er gar nicht mit ansehen konnte, war, wenn jemand sich vor der Arbeit drückte. Das hatten sie beide gemeinsam. Doch meistens reagierte er, im Gegensatz zu ihr, selbst dann noch mit Humor. Manchmal hatte Therese schon den Verdacht, sie habe einen Engel in Menschengestalt geheiratet. Und manchmal war seine Gutmütigkeit schier nicht auszuhalten gewesen für einen Menschen wie sie, der sehr ehrgeizig war, aber nicht besonders geduldig.

»Leg dich her zu mir«, forderte Anton sie auf. »Ich seh doch, wie müde du bist. Denkst du nicht auch, mein Urlaub könnte jetzt allmählich zu Ende gehen? Mir ist schon so richtig fad.«

Therese setzte sich auf die Bettkante, beugte sich zu ihm hinunter und legte den Kopf an seine Schulter.

»Was haben wir denn heute für ein Datum?«

»Den 4. Februar«, sagte seine Frau.

»Dann ist Lichtmess auch schon vorüber, und ich liege immer noch im Bett herum wie ein alter Hund, der zu müde geworden ist zum Jagen. Kommst du zurecht im Geschäft?«

»Der Hermann ist ja da und hilft mir.«

»Wie macht er sich denn?«

»Er ist heute mit Korbinian Waren ausliefern gefahren. Er packt schon gut mit an, aber er ist halt noch jung. Woher soll er alles können, was wir in so vielen Jahren erst lernen mussten?«

»Freilich, aber das wird schon noch. Hauptsache, er will es. Und Balbina ist dir auch eine Stütze, gell?«

»Ja, schon. Nur dass die beiden sich jetzt auf einmal so gut verstehen …«

»Der Hermann und die Balbina?« Anton setzte sich ruckartig auf.

»Was hast du denn?« Auch Therese richtete sich auf. »Ich sehe das auch nicht gern, aber wahrscheinlich vergeht es ohnehin bald wieder. Und falls nicht, muss ich mit Hermann reden. Es ist schon in Ordnung, dass er sich nach einer Frau zum Heiraten umschaut, aber doch nicht im eigenen Haus. Nicht im Haus und nicht im Geschäft. Lieber wäre es mir natürlich, wenn er noch ein paar Jahre wartet, bis das Geschäft besser läuft, wir unsere Schulden abzahlen können und vielleicht noch den ein oder anderen Hoflieferantentitel dazugewinnen …«

»Damit er eine noch bessere Partie machen kann.« Anton nickte. »Das wär schon was, wenn er irgendwo gut einheiraten könnte. Wir stehen ja jetzt schon nicht schlecht da. Den Dallmayr kennt fast jeder in München. Und selbst wenn die Leute sich manches nicht leisten können, was wir anbieten, so drücken sie sich doch die Nasen an den Schaufenstern platt und wollen wissen, was es alles Feines gibt und was bei Hof und bei den nobleren Herrschaften so auf den Tisch kommt.«

»Dann sind wir uns da einig?«

»Wegen Balbina?« Anton legte sich wieder zurück in sein Kissen. »Ich hab das Kind herzlich gern und bin froh, dass wir sie im Haus haben. Aber als Schwiegertochter kann ich sie mir nicht vorstellen, nein.«

»Ich werde mit Hermann reden, und wenn es sein muss, auch mit Balbina. Das Mädchen ist ja schließlich noch so jung.«

»Anfang März wird sie sechzehn.«

»Das weißt du?«, fragte Therese. »Du kannst dir doch sonst die Geburtstage der Kinder nie merken. Jedes Jahr wieder muss ich dich daran erinnern.«

»Den Kopf eines Menschen kannst du halt nicht einräumen wie ein Regal voller Konserven, Therese. Was da reinkommt, was drinbleibt und was gleich wieder rausfällt, das kann kein Mensch für einen anderen bestimmen. Nicht einmal der Mensch selbst, zu dem der Kopf gehört.«

Therese musste über den anschaulichen Vergleich schmunzeln. Dafür liebte Therese ihren Mann wie am ersten Tag, wenn nicht sogar noch ein wenig mehr.

Der Mond war jetzt vor das Fenster gewandert und warf einen breiten Streifen Licht in die Kammer und gegen die Wand, als wollte er sie mit seinen Strahlen ganz durchdringen. Therese löschte das Licht. Dann schlüpfte sie zu Anton unter die Decke, drückte ihm einen Kuss auf die Wange und legte ihren Arm schützend um ihn.

»Du bleibst aber schon noch eine ganze Zeit bei uns, gell?«, flüsterte sie leise.

Doch er war eingeschlafen und konnte sie nicht mehr hören. Für eine Weile betrachtete sie noch das Gesicht, das sie besser kannte als ihr eigenes. Dann schlief sie ebenfalls ein.

Wenn’s zu Lichtmess stürmt und schneit, dachte Therese, ist der Frühling nicht mehr weit. So lautete zumindest eine alte Bauernregel. Als sie morgens das Fenster zum Lüften öffnete, stellte sie fest, dass es tatsächlich ein paar Grad wärmer geworden war und der Schnee sich in Regen verwandelt hatte. Trotzdem war es immer noch winterlich draußen, nicht ein Hauch von Frühling lag in der Luft.

Therese streckte sich. Der Rücken tat ihr weh, und sie hatte einen steifen Nacken. Es war ein Wunder, dass sie es überhaupt geschafft hatte, auf dem schmalen Streifen von Antons Bettkante einzuschlafen. Anton war noch nicht wach. Sie beschloss, ihn schlafen zu lassen, und schlich sich leise aus dem Zimmer.

Es war noch sehr früh am Morgen, aber heute erwarteten sie eine Lieferung aus Frankreich und da musste Therese im Geschäft sein. Hoffentlich war alles gut gegangen mit der Nachtfahrt. Auf so einem Transport konnte viel passieren. Und Verluste durch verdorbene Waren gingen richtig ins Geld. Es war ein Risiko, das Therese in die Preise mit einrechnen musste, auch wenn einige Leute das nicht verstanden und sich die Mäuler darüber zerrissen, dass die Waren bei Dallmayr zu teuer wären. Keiner von ihnen machte sich Gedanken, wie die Delikatessen aus aller Herren Länder in die Münchner Innenstadt kamen. Doch Austern lebten nun mal im Atlantik und nicht im Bodensee. Und weil sie roh verzehrt wurden, war Frische das Allerwichtigste, unter Umständen sogar lebenswichtig.

Therese zog den Wollschal fester um ihre Schultern. Wenn nur die Lieferung pünktlich kam, bevor der Laden öffnete. Die Stammkunden wussten, dass die Waren aus Frankreich unterwegs waren und für diesen Tag erwartet wurden. Ein Teil war sogar schon vorbestellt, auch wenn Therese stets darauf hinwies, dass sie keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen konnte, wenn etwas gar nicht oder in einem Zustand geliefert wurde, den sie ihren Kunden nicht zumuten konnte. Freilich war Therese müde. Doch das Aufstehen am frühen Morgen tat ihr auch gut. Arbeit hatte ihr noch immer am besten geholfen, wenn sie Sorgen hatte.

Als sie am Lieferanteneingang ankam, war Korbinian Fey schon mit dem Lehrling beim Ausladen. Na also, dachte Therese beruhigt, dann waren die Lieferanten zumindest schon einmal pünktlich zur Stelle gewesen.

»Morgen, Chefin.«

Fey schleppte eine Kiste in den Laden, deren Wände ganz nass waren vom Eis. Die wertvolle Fracht, Austern, Hummer und Langusten von der französischen Atlantikküste, wurde zum Transport in Eis gepackt, damit alles schön frisch blieb. Der Kaviar wurde in Gläsern gefüllt auf den Transport geschickt, denn wenn er direkt mit Eis oder Wasser in Verbindung käme, würde er »erblinden«, wie man das nannte. Beim direkten Kontakt mit Wasser verlor er seine Farbe und die körnige, feste Konsistenz. Er schmeckte zwar immer noch, war aber so nicht mehr verkäuflich. An den Hof des Prinzregenten oder seiner Söhne konnte man ihn so schon gar nicht mehr liefern.

Die Kisten mit den frischen und geräucherten Seefischen schleppte Ludwig, der Lehrling, hinterher.

»Guten Morgen, Frau Randlkofer«, rief er fröhlich.

»Schon ausgeschlafen, Ludwig?«, fragte Therese.

»Freilich«, behauptete er, obwohl er aussah, als könne er jederzeit auf der Stelle wieder einschlafen. Therese schmunzelte, als sie den jungen Mann mit den hellblauen Augen und dem widerspenstigen Blondschopf betrachtete. Anstelle eines Scheitels hatte er seitlich an der Stirn einen kräftigen Wirbel, der die Haare in drei Richtungen verteilte. Seine Sommersprossen ließen ihn wie einen von Wilhelm Buschs Lausbuben aussehen. Noch kannte Therese ihn nicht besonders gut, doch sie würde bald sehen, wie er sich entwickelte. Sie würde ihn im Auge behalten und sich Notizen in ihrem Büchlein machen. In ein, zwei Jahren lernte man einen Menschen schon kennen, und erst am Ende würde sie entscheiden können, ob er tatsächlich zu ihnen passte.

»Ist die Gänseleberpastete aus Straßburg mitgekommen?«, fragte sie Korbinian.

Er nickte. »Bei den Preisen müsste man glatt selbst Gänse züchten und sie stopfen. Unser Hinterhof ist allerdings zu klein für einen Gänsestall. Vielleicht gegenüber, am Marienhof, auf der großen Wiese. Stellen Sie doch einen Antrag im neuen Rathaus, Frau Randlkofer. Wär das nicht eine schöne neue Geschäftsidee?«

»Am Marienhof, mitten in der Stadt?« Therese schüttelte den Kopf. »Also, du hast Ideen. Das müsste man schon draußen vor der Stadt machen, dort, wo genug Platz ist und die Tiere ein gutes Leben führen können und das richtige Futter bekommen. Qualität beginnt nicht erst bei der Abfüllung in ein Glas oder eine Konserve. Sie fängt schon ganz früh an, im Grunde schon mit der Geburt. Wo wird das Tier hineingeboren, wie lebt es, hat es genügend Auslauf? Da muss alles stimmen.«

»Sie wüssten ganz genau, wie es geht«, sagte Korbinian Fey. »Aber Sie wollen ja nicht hinaus aufs Land. Nicht einmal den Herrn von Poschinger besuchen Sie, dabei hat er Sie schon so oft eingeladen. Sie sind eine richtige Städterin geworden, Chefin.«

»Ich lebe ja auch schon lange hier. Und München ist doch wirklich eine schöne Stadt geworden, vor allem, seit es Residenzstadt der bayerischen Könige ist. Wer wollte da wieder fort und aufs Land hinaus? Ich jedenfalls nicht.«

»Sie müssten ja gar nicht weit rausfahren. In Nymphenburg oder Schwabing fangen die Dörfer ja schon an.«

»Und was soll ich meinen Kunden sagen, woher meine Gänseleber kommt? Aus Schwabing statt aus Straßburg? Gerade am Hof wird doch fast ausschließlich nach französischen Rezepten gekocht.«

»Aber der Geschmack sollte doch die Kunden überzeugen, nicht der Stempel auf der Kiste«, behauptete Korbinian Fey. »Dann nennen wir sie halt trotzdem Foie Gras de Canard, und schon ist sie wieder französisch, die Gänseleber aus Schwabing.« Er grinste Therese an.

»Wieso bist du heute eigentlich so gut gelaunt?«, fragte Therese.

»Weil die Lieferung pünktlich war und ich mir keine Klagen von den Kunden anhören muss. Die Herrschaften und ihr Küchenpersonal stellen sich ja auf die Lieferung ein. Und so muss ich keine enttäuschten und verärgerten Leute beruhigen.«

Was für ein Glück, dachte Therese, dass Korbinian ihr solche Aufgaben abnahm, wenn sie denn anstanden. Sie erinnerte sich an den grässlichen Tag vor einigen Jahren, als ihr Mann in Gehrock und Zylinder bei Hofe, drüben in der Residenz, die nur wenige Hundert Meter vom Geschäft entfernt lag, vorstellig werden und sich entschuldigen musste. Denn in einer Dose mit zwölf Ölsardinen waren doch tatsächlich nur elf enthalten gewesen, was für große Aufregung und Empörung gesorgt hatte.

Verantwortlichkeiten abgeben und den Mitarbeitern auch etwas zutrauen, das war Thereses Einstellung zum Geschäft. Gute Mitarbeiter waren Gold wert, aber sie durften es nicht allzu deutlich merken. Nur nicht zu viel loben, war Thereses Devise. Sie hätte ein Buch darüber schreiben können, was sie als Geschäftsfrau in über zwanzig Jahren gelernt hatte. Einen Ratgeber für andere Geschäftsfrauen, denn die Männer würden sich von ihr ohnehin nichts sagen lassen. Da könnte sie hundert Mal recht haben.

Als das Fuhrwerk abgeladen war und der Kutscher wendete und Richtung Marienplatz davonfuhr, rückte Ludwig mit Schaufel und Eimer an, um die Pferdeäpfel zu beseitigen. Therese beobachtete ihn dabei und ging anschließend hinaus, um nachzusehen, ob er seine Aufgabe gründlich erledigt hatte. Es lag nicht einmal mehr ein Strohhalm auf dem Bürgersteig, mit dem die Fuhrleute ihre dampfenden Pferde abrieben. Therese war zufrieden. Ihre Ermahnungen hatten also endlich gefruchtet.

Doch ihr positives Urteil über ihren Lehrling geriet gleich wieder ins Wanken, als sie beim Schließen der Eingangstür – es war noch nicht sieben Uhr, offizielle Öffnungszeit – aus dem Augenwinkel etwas beobachtete, das sie erstarren ließ. Beim Einräumen der guten, der besten belgischen Schokolade, der mit den Piemonteser Haselnüssen, fiel Ludwig ein Stück zu Boden. Er bückte sich und hob es ehrfürchtig auf. Doch statt es wieder zurück in die Vitrine oder auf den Tresen zu legen, wo er es mit dem Pinsel hätte abbürsten können, steckte er es sich schnell und ohne sich auch nur einmal umzuschauen in den Mund. Therese wollte schon ihr Buch zücken, da bemerkte sie an der Tür zum Kontor eine weitere Zeugin des Vorfalls. Rosa Schatzberger, die Buchhalterin, hatte ebenfalls zugesehen. Nur Ludwig blieb ahnungslos. Er schloss sogar für einen Moment die Augen und lutschte verzückt an seinem Stück Schokolade.

Therese gab Fräulein Schatzberger mit einem Handzeichen zu verstehen, dass sie in ihre Schreibstube zurückgehen sollte. Dem Jungen würde sie eine Lehre erteilen, die er so schnell nicht mehr vergessen würde. Aber sie wollte ein wenig Zeit verstreichen lassen und ihn erst noch ein bisschen in Sicherheit wiegen.