16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bernhard Haslinger ist das uneheliche Kind der Magd Barbara. Er ist seit einem Unfall in seiner Kindheit behindert, wird von allen abgelehnt und muss viel erdulden. Nur seine Mutter und die Bauerstochter Regina sind ihm von Herzen zugetan, sein einziger Freund Albert teilt Bernhards Liebe zu den Bergen. Doch trotz seines schweren Schicksals findet der junge Mann schließlich sein Glück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2004

© 2018 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

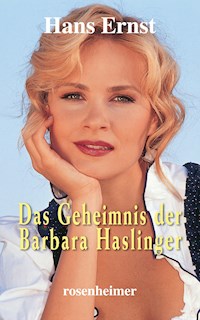

Titelbild: Studio von Sarosdy, Düsseldorf

Satz: ew print & medien service g.m.b.h., Würzburg

eISBN 978-3-475-54798-0 (epub)

Worum geht es im Buch?

Hans Ernst

Das Geheimnis der Barbara Haslinger

Bernhard Haslinger ist das uneheliche Kind der Magd Barbara. Er ist seit einem Unfall in seiner Kindheit behindert, wird von allen abgelehnt und muss viel erdulden. Nur seine Mutter und die Bauerstochter Regina sind ihm von Herzen zugetan, sein einziger Freund Albert teilt Bernhards Liebe zu den Bergen. Doch trotz seines schweren Schicksals findet der junge Mann schließlich sein Glück.

1

Er war schon als Kind ein Außenseiter, dieser Bernhard Haslinger. Die linke Achsel trug er zu hoch. Es war kein Höcker, nein, aber er war verwachsen, das war kein Zweifel. Die schiefe Schulter ragte fast bis zum Ohr, weswegen er den Kopf immer ein wenig nach rechts hin neigte. Das gab seinem Gesicht etwas Einfältiges, obwohl es sich nicht viel unterschied von hundert andern Kindergesichtern zwischen drei und fünf Jahren.

Bernhards Gesicht wurde erst endgültig gezeichnet, als ihn im neunten Lebensjahr ein sonst sehr gutmütiges Pferd mit hartem Hufschlag traf. Sie fanden ihn blutüberströmt in der Stallstreu liegen, und der Lichtenegger, dem er trotz seines Kindesalters schon brav und willig als Knechtlein diente – zumal der Bauer keinen unnützen Fresser dulden wollte – meinte sachlich und ohne jede Ergriffenheit, daß es vernünftiger sei, gleich einen Sarg aus Fichtenbrettern zu bestellen, als noch lange den Doktor herzubemühen, wo doch nichts mehr zu helfen sei. Das sagte er, ohne mit der Wimper zu zucken und angerührt zu sein von dem schmerzhaften Aufschrei der Großmagd Barbara Haslinger, der Mutter des verunglückten Knaben. Ein Knecht hob ihn schließlich auf und trug ihn in die Kammer. Aber Bernhard Haslinger war nicht tot. Nein, sein Herz schlug unermüdlich, aber der Doktor konnte mit diesem Falle nicht viel anfangen, und so fuhr gegen Nachmittag ein Auto mit rotem Kreuz auf dem Hof vor, das den Buben in die Klinik der großen Stadt brachte.

Erst nach langen Wochen stand fest, daß Bernhard Haslinger dazubleiben habe auf der buckeligen Welt. Die Ärzte legten allen Ehrgeiz darein, diesen Verwachsenen am Leben zu erhalten. Sie nähten sein Gesicht zusammen, schnitten anderswo ein Stückchen Haut heraus und nähten es kunstgerecht über dem rechten Backenknochen wieder ein. Die Nase würde wohl etwas schief bleiben, und das rechte Auge, ja da war nun leider nichts zu machen, es war endgültig verloren.

In diesem Knabengesicht war fortan eine kleine, dunkle Höhle, es entwickelte sich einseitig, konnte nicht aufblühen wie andere Kindergesichter im Wechsel der Jahre. Es blieben immer die roten Nahtränder, es blieb die verbogene Nase und die tote Augenhöhle, aus der es zuweilen feucht hervordrang, wie heimlich geweinte Tränen.

„Ja, ja“, sagten die Ärzte, als seine Mutter ihn abholte. „Da lebt er nun also wieder, der kleine Bernhard. Eine schwierige Arbeit ist es gewesen, weiß Gott!“ Sie freuten sich sichtlich, die Männer in den weißen Mänteln, und klopften dem Bernhard zum Abschied freundlich auf die Schulter. Er solle es nur weiterhin gut machen. Und die Mutter stand dabei in der scheuen Demut einer Magd. Sie sagte nur: „Vergelts Gott, ihr Herren!“, weil die Freude, ihr Kind wiederzuhaben, sie so stark überwältigte, daß sie darob verstummte.

Ja, Barbara Haslinger war eine arme Magd. Zwischen Weihnachten und Ostern hatte sie einst in einem Winkel des warmen Stalles um die Mitternachtsstunde diesen Buben zur Welt gebracht, still und unbemerkt.

Wer der Vater war, wußte keiner. Barbara schwieg darüber. Es war ihr Geheimnis. Die Knechte und Mägde stellten Vermutungen an, ja, es flog sogar einmal ein Verdacht über den Bauern selber hin. Aber dieser herrische Mann ging breitspurig und schweigsam über seinen Hof und kümmerte sich nicht im geringsten um die blondhaarige Jungmagd mit ihrem verwachsenen Buben. Es war wohl nur eine jener kargen Gesten, wie er sie zuweilen in einer Anwandlung von Güte zu verschenken hatte, daß er der Magd und ihrem Kind das Bleiben am Hof gestattete.

So wuchs Bernhard mit den anderen Kindern des Lichteneggers heran. Nicht mitten unter ihnen, sondern abseits schon von Anbeginn. Sie waren rank und schlank und schon als Kinder von jener Überheblichkeit, die Gesunde in einem unberechtigten Hochmut allen Bresthaften gegenüber empfinden. Nie denken sie daran, diese Ranken und Schlanken, daß auch sie das Schicksal in einem verdrossenen Augenblick zum Krüppel schlagen kann, daß sie vielleicht dann weniger sind als dieser verwachsene Magdsohn.

Denken schon Erwachsene selten genug daran, wie soll man dann von Kindern solche Einsicht verlangen können! Sie riefen ihn also niemals zu ihren Spielen, und wenn ihr Lachen hell und laut aufflog, so war oft genug der Verwachsene der Gegenstand dieses Lachens. So traf schon in jungen Tagen die Peitsche des Spottes den Verwachsenen. Das warf die ersten Schatten in seine Kinderseele. Und als er dann mit dem verunstalteten Gesicht heimkehrte, war es vollends aus. Die Kinder erschraken vor ihm, sie empfanden Angst und Ekel, und selbst die Erwachsenen vergaßen oft genug das Mitgefühl, auf das so ein vom Schicksal geschlagenes Menschenkind Anspruch erheben kann.

Es war ein allgemeines Rätselraten, wem dieses Gesicht nun ähnelte. War es ein Gnomengesicht, glich es einem Wurzelgebilde? Ein alter Wolf sieht so aus, sagten sie, eine Eule vielleicht die nachts ihren klagenden Ruf in die Wälder schreit. Das schien ihnen dann am zutreffendsten zu sein, und eines Tages flog ihm der Name Eulerich zu und blieb ihm fortan.

Einmal meinte der Pfarrer, das traurige Los des Magdsohnes etwas erleichtern zu müssen, und er sprach in seiner Sonntagspredigt von der allesverstehenden Liebe des Herrn, vor dessen unermeßlicher Güte alles gleich sei, was Menschenantlitz trägt, und der alle Kinder zu sich kommen lasse, ob sie nun verwachsen oder nach seinem Ebenbild seien. Es war unmißverständlich, wer damit gemeint war, denn der Pfarrer schaute zu den letzten Kirchenbänken hin, wo Bernhard Haslinger zwischen seiner Mutter und der Zweitmagd des Hofes saß und sich anscheinend ganz wohl fühlte zwischen den warmen Weiberkitteln.

Aber gute Vorsätze dauern gewöhnlich nicht lange. Alles, was Menschenantlitz trägt! Ja, das mag wohl richtig sein, es steht so in der Bibel. Aber handelte es sich hier etwa um ein menschliches Antlitz? Und es dauerte nicht lange, so waren der Spott wieder da und die Herzlosigkeit.

Kalt, leer und lieblos war die Welt um Bernhard Haslinger. Der einzige Quell von Liebe floß gleichströmend aus dem Herzen seiner Mutter. Ihre Liebt war groß und still wie aller Mütter Liebe. Ihr Mund wurde weich vor Zärtlichkeit, wenn er am späten Abend in ihren Armen einschlief. Ihre Hände streichelten sein Haar, und sie schlief auf der harten Kante des Lagers, damit die weiche Mulde der Mitte ihm verblieb. Und niemals stieg in ihrem Herzen der Gedanke auf, daß durch diesen ihren Sohn Bernhard ihr eigenes Leben eigentlich schon abgeschlossen war, was Mann, Haus und eigenen Herd betraf. Denn – wer sollte wohl Lust haben, eine Magd heimzuführen, die als einzigen Brautschatz einen verwachsenen Sohn mitbrachte? Es gab ja andere Mädchen genug. Ihr Los blieb Magdsein, der Erde dienen. Ihre Jugend hatte sich in dem unverdienten Schlag des Schicksals bereits verloren.

Barbara erkannte wohl, wie schwer Bernhard an allem trug, was über ihn herstürzte, und sie sah mit Angst, wie seine Seele sich versteinerte, ja sie erschloß sich oftmals nur mehr zögernd dem Strom ihrer mütterlichen Liebe. Er wollte nicht mehr hinhören, wenn sie ihn tröstete und meinte, daß er die Ohren verschließen solle vor dem, was man ihm nachrief. Schließlich wußte sie sich keinen anderen Rat mehr und sagte ihm eines Tages:

„Dann wehr dich deiner Haut, Bernhard. Schlag zu, wenn sie dich verspotten. Es gibt Menschen, denen anders keine Meinung beizubringen ist. Und ich sehe – so zermalmt dich das Leben noch.“

Es war wahrhaftig nicht der schlechteste Rat. Bernhard wußte seine Fäuste zu gebrauchen. Die Spottreden flogen nur mehr von weither zu ihm, in seiner Nähe duckten sie sich, denn er war groß und kräftig und ohne Furcht.

So schleppte Bernhard alle Unbill durch seine Jahre. Er sah das Aufblühen der jungen Menschen um sich und kam sich selber dabei vor wie eine verdorrte Wurzel in einem Mauerschatten. Die Jahre gingen dahin, ohne daß sie eine Änderung gebracht hätten in sein Dasein. Es war von einem freudlosen Gleichmaß getragen, und die freundlichen Glückseligkeiten, die das Jungsein verschönen, kamen nicht zu ihm. Wenn sich etwas änderte bei ihm, so geschah dies höchstens arbeitsbedingt im Rhythmus der Jahreszeiten. Es ging nicht mehr an, daß man ihn auf der Weide herumsitzen ließ, obwohl er das Hirtenamt gewissenhaft und mit Eifer versah.

Für einen Hütebuben waren seine Hände schon zu groß geworden, sie mußten nach der Sense greifen oder nach dem Pflugsterz. Er rückte also zum jüngsten Knecht auf und kam nun am Essenstisch um einen Platz weiter hinauf bis zum linken Flügel der Knechte hin. Aber auch da hat er nichts zu sagen. Er sitzt schweigend da, und sein Gesicht ist in sich gekehrt, ist ganz für sich allein wie ein geschlossenes Buch.

Zuweilen tritt der Bauer herein während der Mahlzeit. Er kommt aus dem kleinen Nebenraum, in dem er mit seiner Familie zu essen pflegt. Da steht er dann und stochert mit einem Zündhölzchen zwischen seinen starken gelben Zähnen.

Das konnte man auffassen wie man wollte. Es konnte heißen: Seht, ich bin fertig, wie lange eßt ihr denn noch? Und wenn er dabei zuweilen den einen oder anderen in sein scharfes Blickfeld einfing, so legte der nach einer Weile den Löffel fort und gab sich gesättigt. Bernhard störte der Blick nicht. Er aß, bis er satt war, vielleicht sogar etwas darüber, weil ihn das Dastehen des Bauern in nichts störte, seit er wußte, daß dieser hernach in der Nebenstube doch weiteraß.

Es war im Laufe der Zeit überhaupt eine merkwürdige Änderung in Bernhard vor sich gegangen, ohne das es jemand bemerkt hätte, Er las sehr viel, und zwar mit Bedacht und nicht nur um des Lesens willen. Er wollte gewinnen dabei und sich ein Wissen aneignen, das ihn über die anderen erhob. Und bald wußte er, daß ihr Sprechen und Denken einen sehr begrenzten Horizont hatte. Er sah sie mit Fehlern behaftet dahingehen und war ständig daran, in sie hineinzuhorchen und ihre Schwächen aufzudecken. Dieses Wissen behielt er für sich; es gab ihm eine gefestigte Haltung vor sich selber und weckte einen freundlichen Widerklang in ihm, den die Menschen im versagten. Es machte ihn innerlich frei und hob ihn heraus aus seiner Krüppeleinsamkeit.

Nur im Verhältnis zu seiner Mutter hatte sich nichts geändert. Seit er begriff, wie schwer ihr Dasein erst durch ihn geworden war, hing er mit großer Liebe an ihr. War sein eigenes Tagwerk zu Ende, half er ihr, damit auch sie Feierabend machen konnte. Dann saßen sie droben in der Kammer, weil es für sie das Schönste war, den Abend gemeinsam zu feiern. Barbara saß an der Fensterhelle mit einer Näharbeit im Schoß und Bernhard ihr gegenüber in ein Buch vertieft. Zuweilen schaute er sie an, und es dünkte ihm, daß sie immer noch schön sei, obwohl sie jetzt schon hoch in den Dreißigern war. In ihrem Gesicht zeigten sich noch keine Falten, und in ihrem Blondhaar war noch kein grauer Schimmer. Es kam dann vor, daß er ihre Hand nahm, um sie zum Feiern zu zwingen, oder war es eine jener sparsamen Gesten, mit denen er Liebe und Dankbarkeit bedeuten wollte? Jedenfalls hielt er die zerarbeitete Hand mit den Schwielen und Schrunden lange Zeit fest, und es tat ihm sehr weh, daß ihre Hände so waren.

„Wenn ich einmal groß bin“, sagte er einmal, „dann sollst du es schöner haben, Mutter.“

„Wie – schöner?“ fragte sie.

„Ich meine, du sollst dann nicht mehr fremden Leuten dienen.“

„Das ist lange nicht das Schlechteste, Bernhard.“

„Aber auch nicht das Beste.“ Er streichelte dabei ihre Hand.

„Du meine Güte“, sagte sie. „Du träumst wohl!“

„Nein, es sind Gedanken um die Zukunft.“

Da lächelte sie und entzog ihm die Hand. Es war wohl müßig, sich große Gedanken um die Zukunft zu machen. Einmal, ja, da hatte auch Barbara Pläne gehabt und Träume und hatte gedacht, daß ihr Leben doch nicht in diesem Gleichmaß ablaufen würde. Sie hätte nicht das arme, von allen Nöten und Sorgen bedrückte Menschenkind sein müssen, wenn sie nicht auch Träume gehabt hätte von einem eigenen Herd, von einem Mann und einem Leben in gefestigten Grenzen, auch wenn diese eng gezogen gewesen wären. Aber eine einzige schwache Stunde hatte einen Strich durch diese Rechnung gezogen. Und nun dachte sie nichts anderes mehr, als daß ihr Leben eben hier beim Lichtenegger im Weiler Jakobsberg weitergelebt werden müßte bis zum Ende.

Es war nicht zu leugnen, daß sie hier gern lebte. War es denn irgendwo auf der Welt schöner? Von wo aus hatte man einen solch herrlichen Blick ins Land hinaus? Dieser kleine Weiler mit seinen drei Höfen hatte sich mit ihrem Dasein schon so eng verbunden, daß sie sich aus ihm nicht mehr fortdenken konnte. Ja, selbst an das Haus fühlte sie sich gebunden. Der Nachbar Mang hätte sie vor vielen Jahren gerne auf seinem Hof gehabt, aber sie war beim Lichtenegger geblieben, obwohl es ein hartes Dienen war auf dem Lichtenegg. Die Jahre hatten viel abgeschliffen, und es war eine Vertrautheit da zu allen Dingen dieses Hofes. Und nun war ihr Sohn schon groß und stellte seine junge Kraft auch in den Dienst des Hauses. Man kam nicht los von diesem Hof; es war wie ein Gesetz, oder das Schicksal selber, das sie mit geheimnisvollen Fäden festband.

So dachte Barbara Haslinger, wenn Bernhard so weitschweifende Träume hatte, die er Gedanken um die Zukunft nannte.

2

Bernhard Haslinger arbeitete auf dem Büchelacker, diesem langgestreckten Land, das sich in leichten Hügelwellen gleich unterhalb des Hofes talwärts zog, und auf dem in diesem Jahr Gerste gestanden hatte. Kein anderer Laut als das Knarren der Pferdegeschirre war um ihn. Der Morgen war still, so wie die Erde, die sich unter der scharfen Pflugschar aufhob und dann geduldig und ergeben zur Seite legte, die hellen Stoppeln unter sich begrabend. Schnurgerade zogen sich die Furchen. Bernhard legte Wert auf ordentliche Arbeit. Hier war es nicht so, daß man eine Unsauberkeit hätte verwischen können, der Acker lag neben dem Weg, der zum Dorf führte, war jedem sichtbar, der vorüberging.

Nach zehn Furchen, wenn der weiße Schweiß sich unter den Ledergurten der Pferde zeigte, ließ Bernhard die Tiere am Ackerrain ein Weilchen rasten. Dann setzte er sich zwischen die Pflugsterzen und ließ den Blick über all die Schönheiten wandern, die sich rings um ihn aufbauten. Geradeaus lag das Pfarrdorf Parsbruck mit seinem spitzen Kirchturm wie ein Schmuckkästlein in der Tiefe. Man hörte den klingenden Hammerschlag aus der Schmiede und die dunklen Stundenschläge der Turmuhr. Silbern schlängelte sich ein Bach zwischen Höfen und Häusern und trieb die Mühle und das Sägewerk am Ende des Dorfes. Im Hintergrund türmten sich über dem buntfarbigen Bergwald blau und in hoher Einsamkeit die Berge. Da und dort auf einer Blöße hing ein Bauernhaus an einem Hang. Als einzige geschlossene Ortschaft in dieser Höhe konnte nur der Weiler Jakobsberg angesehen werden. Sein Wahrzeichen war die efeuumsponnene Kapelle, die hinter dem Manghof auf einem Rasenbuckel mit Zwiebelturm und goldenem Kreuz weithin sichtbar war. Einmal im Jahr, am Jakobstag, wurde nach einem Bittgang dort eine Messe gelesen. Sonst war es das ganze Jahr über recht still und einsam in Jakobsberg, mit Ausnahme des Kirchweihfestes, das die etwa vierzig Seelen des Ortes in ausgiebiger Weise zu feiern verstanden.

Weiße Schäferwölkchen trieben sacht über den Kamm des Gebirges hin. Silberne Marienfäden schwammen in der Luft, und die Vögel sammelten sich in großen Scharen. Herbst war es geworden. Der Sommer hatte seine hitzige Kraft an die stille und geruhsame Schönheit des Herbstes abgegeben, zögernd nur, aber doch unerbittlich nach dem Gesetz der Natur. Dieser Spätsommer ist zwar noch ein wenig prahlerisch, so, als sei er noch jemand. Er schenkte noch Sonnenlicht in reichem Maße, ließ die Vögel noch singen und brachte sogar noch ein armseliges Gewitter ohne große Kraft zuwege. Aber das waren alles nur noch letzte Ausstrahlungen einer verklingenden Herrlichkeit.

„Hü, Brauner!“ schrie Bernhard nach solch kurzem Rasten und ließ das Leitseil leicht gegen das Hinterteil des Sattelgaules klatschen. „Gehst nach, Stutz“, rief er dem Handgaul zu, und unter leisem Geknarr des Lederzeugs zogen die Pferde den Pflug wieder über den Acker. Es konnte sowieso nicht mehr lange dauern. Die Sonne stand schon hoch, und bald mußte die Elfuhrglocke im Dorf läuten.

Just als der erste Ton dieser hellen Glocke in die Mittagsstunde fiel, ging Regina vorüber. Sie kam aus dem Dorf, und Bernhard hatte den hellen Schimmer ihres Kleides schon erspäht, noch ehe das Mädchen aus dem schattigen Waldweg heraustrat.

Sie war die Tochter des Bauern Mang und eine auffallende Schönheit, und wo sie vorüberging, da wurde es licht. Das schwarze Haar lag ihr wie ein schwerer Kronreif um die Stirn. In ihrem schmalen Gesicht leuchteten ein Paar dunkle Augen, von langen Wimpern beschattet und überzogen von schnurgeraden, fein auslaufenden Brauen.

Sie war als Kind schon schön und zart gewesen. Und auch sie hatte mit den anderen das „Eulerich“ hinter ihm hergerufen. Auch sie war erschrocken vor seiner Krüppelhaftigkeit. Aber nun war sie siebzehn Jahre alt und hatte erkannt, wie lieblos und hartherzig solches Tun doch war.

Sie ging auf dem Weg am Acker vorüber; es war, als neigten sich Gräser und Blumen vor ihr. Bernhard Haslinger aber schritt hinter dem Pflug in die Tiefe des Ackers hinein. Es stand ihm nicht an, am Wegrand zu warten, um ihr ein keckes Wort zuzurufen, wie andere Burschen es taten. Fuß vor Fuß setzte er, seine braungebrannten Arme hielten die Pflugsterzen fest, und es sah aus, als seien diese die Fortsetzung seiner Arme, die wie Wurzeln in den Boden hinein reichten. Am Ackerende wendete er, setzte den Pflug von neuem an, dann spannte er die Pferde aus. Er warf die Zugstränge über den Rücken der Tiere und band sie fest. Als er sich von dieser Arbeit aufrichtete, sah er Regina schon oben bei den Häusern ankommen. Sie stand unter den Obstbäumen und legte die Hand über die Augen, als blendete sie die Sonne.

Bis Bernhard die Höhe erreichte, hatte sie längst das Haus betreten. Sein Weg führte am Manghof vorbei zum Lichtenegger. Es war ein großer, breiter Hof mit Blumen vor den Fenstern. Alles glänzte vor Sauberkeit, und durch die weitgeöffnete Haustür sah man in der Flötz schon den Tisch gedeckt, an dem zur warmen Jahreszeit die Mahlzeiten eingenommen wurden.

Von Regina war nichts mehr zu sehen. Ihr Bruder, der Kaspar, kam langbeinig über den Hof geschlendert und tippte mit dem rechten Zeigefinger an den rechten Hutrand, als Bernhard mit seinem Gespann vorüberzog. Er tat es vielleicht ganz gedankenlos, voll lässiger Herablassung, aber es war immerhin etwas. Vielleicht hatte er auch die Pferde gegrüßt, denen er jetzt mit Kennerblick nachschaute, bevor er ins Haus trat.

Auf dem Lichteneggerhof wurde gerade die Dachglocke gezogen, als Bernhard die Pferde in den Stall führte. Diese Glocke rief zur Mahlzeit, und ihr folgte alles sehr eilig, viel eiliger als der polternden Faust des Bauern, die im Morgengrauen an den Kammertüren die Schläfer wachrief.

Dies behauptete wenigstens der Lichtenegger, bei dem das Tagwerk bis ins kleinste berechnet war. Wenn Feierabend war, schaute er stirnrunzelnd auf die Knechte und Mägde, die auf der Hausbank saßen, und zog dann seine Taschenuhr mit dem Sprungdeckel. Er sagte nichts, nein, er schaute nur auf die Uhr, zündete sich eine Zigarre an und ging weg.

Vor diesem herrischen Manne duckte sich alles. Selbst die gutmütige Art der Lichteneggerin konnte auf seine schroffe Wesensart nicht besänftigend einwirken, ja, sie hatte ein hartes Leben gehabt mit diesem Manne, bis die Kinder herangewachsen waren und sich auf ihre Seite stellten, die drei Buben und drei Mädel.

Die Knechte knurrten verbissen hinter ihm her, und die Mägde fürchteten seinen Zorn. Es war ein Herrenbauer, groß und breitschultrig. Das volle rote Gesicht hätte gutmütig wirken können, wenn nicht die eisgrauen Augen und der schmalgeklemmte Mund gewesen wären. Ihm zu widersprechen, war gleichbedeutend mit dem Verzicht auf den Arbeitsplatz zu Lichtmeß. Da er aber guten Lohn gab und gutes Essen, blieben die Leute verhältnismäßig lange auf dem Lichteneggerhof.

Der einzige, der ihn nicht mehr fürchtete, war Bernhard Haslinger. Das sollte der Bauer eines Abends plötzlich gewahr werden, als er mit Barbara Haslinger in einen heftigen Meinungsstreit geriet, in dessen Verlauf er in blinder Wut den Arm hob, wie um sie zu schlagen. In diesem Augenblick stand der Verwachsene neben ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter.

„Laß das, Bauer!“

Der Bauer fuhr herum. In seinen Augen war mehr Verblüffung als Zorn. Die Hand von sich abschüttelnd, sagte er geringschätzig:

„Scher dich zum Teufel, du Mißgeburt!“

Da umklammerte Bernhard blitzschnell sein Handgelenk.

„Sag das nicht noch einmal, Bauer, sonst mach ich aus dir eine Mißgeburt.“

Das war die Höhe! Solchen Ton hatte sich ihm gegenüber noch niemand anzuschlagen getraut, seit er Bauer war. Er war wie benommen, wollte seinen Arm befreien, aber Bernhards Griff war wie eine Eisenklammer.

„Damit wir uns klar sind, Bauer“, sagte er jetzt. „Was die andern sich bieten lassen von dir, ist ihre Sache. Aber meine Mutter und mich laß gefälligst in Ruh, es könnte sonst einmal ganz dumm ausgehen.“ Damit ließ er ihn stehen und trat an die Seite seiner Mutter.

„So, so“, sagte nun der Lichtenegger mit kaltem Hochmut, und es war dies mehr zu Barbara hingesprochen. „Da zieht man so ein Krüppelgewächs heran, daß es dann eines Tages sich vor einem hinstellt und bestimmt, wie ich auf meinem Hof zu reden habe.“

„Ich hab nicht gebettelt, daß du ihn großziehst“, antwortete Barbara, und der Bauer wußte darauf keine Antwort, es war die Wahrheit. Als er endlich das richtige Wort gefunden zu haben glaubte, das ihn aus dieser unangenehmen Situation wieder heraus gerissen hätte, fiel ihm Bernhard in die Rede.

„Nimm den Mund nicht gar so voll, du. Ich hab dir schon dreimal abgedient, was du mir zum Leben gegönnt hast. Und wenn du glaubst, du müßtest es zu Lichtmeß ändern, so macht es uns gar nichts aus. Wir werden auch anderswo unterkommen.“

Damit faßte Bernhard seine Mutter bei der Hand und ging mit ihr aus dem Stall. Der Lichtenegger war sprachlos und über sich selbst zutiefst verwundert, daß sein ganzer Zorn in diesem unerklärlichen Schweigen ertrank. Das hätte ihm ein anderer sagen sollen! Er schüttelte sich mit hartem Lachen und warf den Kopf zurück.

Schau nur einer den Eulerich an! Man müßte ihn eigentlich zum Teufel jagen, dachte er. Aber dann wird er sicher auch die Barbara mitnehmen, und der Hof würde dabei drei Arbeitskräfte verlieren, denn es stand außer Zweifel, dieser Eulerich schaffte für zwei, denn jede Arbeit machte er gründlich und sauber.

Nachdenklich betrachtete er das Handgelenk, auf dem der eiserne Griff rote Ränder hinterlassen hatte. Ein Glück nur, daß es niemand gesehen hatte. Dies beruhigte den Lichtenegger einigermaßen.

Irgendwie wurde es aber doch bekannt.

Das gab zu denken und zu reden, nicht nur im Hofe selbst, sondern darüber hinaus. Es wurde beim Mang davon gewispert, und selbst beim Prantler, der ein gutes Stück abseits von den beiden Höfen lag, aber noch zu Jakobsberg gehörte, wurde darüber gesprochen.

Der Bauer spürte in stummem Zorn, daß etwas herausgebröckelt war aus der Krone seines Stolzes und spürte dem Gerede heimlich und verbissen nach, und am Sonntag darauf geschah es, daß er seiner Unterdirn ohne Begründung bis Lichtmeß den Lohn auszahlte und sie wegschickte, weil sie bei den Leuten erzählt hatte, daß der Eulerich ihn, den Lichtenegger bezwungen habe.

Es war ein strenger Winter in diesem Jahr. Das Wild litt in den Wäldern, und die Futterstände reichten kaum aus, den Hunger zu stillen.

Trotz dieser Kälte war reges Leben im Bergwald. Dröhnend fraß sich die Schneide der Axt ins weiße Mark der Bäume, die Sägen ratschten sich mit leisem Singen in die Stämme hinein, und jede halbe Stunde fast stürzte solch ein Baumriese mit dumpfem, knirschendem Aufschrei in den kniehohen Schnee. Die Rösser dampften, und die schweren Ketten klirrten in den Händen der Fuhrknechte. Tag für Tag knarrten und ächzten die schwerbeladenen Fuhren ins Tal hinunter zur Sägemühle. Auf den Höfen türmten sich die Taxenhaufen immer höher. Die Weibsleute standen davor und hackten sie klein zu Brennholz und Reisig. Sie hatten Heu in ihre Holzschuhe gesteckt, um die Füße warm zu halten.

Über allem aber baute sich in einem wunderbaren Weiß die Welt des Winters. Er hatte seine Schönheiten, dieser rauhe Geselle, der mit scharfen Ostwinden durch die dicksten Wollsachen bis in die Haut hineinfuhr. Man freute sich nach so einem Tag in Luft und Wetter auf die warme abendliche Stube, wenn auf dem Herd die Bratäpfel dufteten und der Wind mit eisigen Schauern um die Fenster pfiff. Wie weit waren Frühling und Sommer entrückt, und es mutete an, als sei dieser weiße Zauber für ein Jahrtausend oder mehr bestimmt.

Und doch und doch, die Tage gingen dahin, sie wurden länger, und unter der weißen Decke keimte unsichtbar das neue Leben, bis ein paar warme Tage im März mit föhnheißem Mund Eis und Schnee wegzehrten.

Sie stiegen dann rasch empor, die Tage und Wochen, sie liefen hintereinander her, als hätten sie es eilig, in die Höhe des Sommers einzumünden. Aber in der Blütezeit fiel etwas Gewaltiges in das Leben Bernhard Haslingers, das ihn heraushob aus seiner Krüppeleinsamkeit.

Es war am Abend des Pfingstsamstag. In wilder Schönheit brannte über dem Gebirge das Abendrot, während die Tiefe schon von feinen Nebeln umsponnen war. Über den Höfen von Jakobsberg lagerte die große Stille des Feierabends. Die Mangin stieg das schmale Weglein zur Kapelle hinauf. Es war so windstill, daß man das Knarren des Schlüssels hörte, als sie die schwere Eichentür aufsperrte. Dann läutete sie den Abendsegen. Das Glöcklein schwang sich hinaus ins Land, und auf der Hausbank des Lichteneggers verschlang die Bäuerin die Hände im Schoß zum stillen Beten.

Der Eulerich stand um diese Zeit im Obstanger und sah die jungen Bäumchen an, die im Frühjahr gepflanzt worden waren. Der Bauer hatte ihm hierin freie Hand gelassen, denn er verstand etwas von Veredlung und Pflanzung. Da und dort schnitt er mit seinem Taschenmesser ein Zweiglein zurecht, und als er einmal aufblickte, sah er, kaum sechs Schritte von sich, Regina im Pflanzgarten stehen. Sie stand bei den Fliederbüschen, und er erschrak vor diesem wunderschönen Bild. Er stand reglos, und wie von einem Zauber berührt, getraute sich kaum zu atmen, denn er wußte, sobald sie seiner ansichtig wurde, würde sie sich erschrocken abwenden.

Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn Regina es getan hätte. Aber da lächelte sie den armen Menschen an, als sie seiner ansichtig wurde. Ja, sie wandte ihm das Gesicht offen zu. Ihre Zähne schimmerten blendend weiß, ihr Hals stieg schmal und biegsam aus der Umrahmung des Spenzers.

„Was stehst du denn dort, Bernhard?“ fragte sie.

Aber er wußte keine Antwort. Seine Hand griff in die Rinde des Baumes und brach ein Stück ab. Regina aber brach eine der großen Pfingstrosen ab und warf sie zu ihm hinüber. Wie ein großer, dunkler Blutstropfen flog sie daher und fiel mit leisem Klatsch vor seinen Füßen ins Gras.

Dann ging Regina mit leichtem Auflachen davon. Locker schlägt ihr der schwarze Rock mit den schmalen hellroten Saumborten um die schlanken Beine. Ruhig und stolz ist ihr Schreiten, kaum daß sich die Hüften bewegen. Als sie das Gartentürchen hinter sich schloß, schaute sie noch mal zu ihm zurück und nickte ihm zu. Es konnte „Gute Nacht“ heißen.

Bernhard aber stand da wie in einen Bann verstrickt. Er glühte wie noch nie. Er fühlte sich von irgend etwas befreit. Glitt diese hohe verwachsene Schulter nicht lautlos zurück? Strömte nicht Licht in sein totes Auge? Glätteten sich nicht die Narben in seinem Gesicht? Und sprang sein Herz nicht wie aus einer Verkapselung heraus, schrie es nicht auf in einem hellen jubelnden Ton?

Gott verschonte auch ihn nicht mit dem, was jungen Menschen in der Reife das Blut bewegt. Es stürzte wild in ihn hinein, und zuweilen stand er, in sich hineinhorchend, ganz unbegreiflich vor dem, was da aufblühte.

Es waren Mägde auf dem Hof, es waren die Töchter des eigenen Bauern da. Es geschah so manches um ihn, was sich so leichthin die Liebe nannte. Zwischen den Mannsleuten und Mägden wurden allerlei Reden geführt, verwegene Worte wurden einander zugeschleudert, und zuweilen schrie eine lustvoll auf unter dem derben Zugriff eines Burschen. Gerade jetzt im Frühling schien es wie eine Krankheit über aller Jugend zu liegen.

Nun horchte er mehr als bisher auf die versteckten Gespräche. Er stand zwar in großer Verlegenheit da, wenn andere seines Alters wissend über die Liebe redeten, denn er wußte noch nichts von dem heimlichen Zusammenfinden junger Menschen zwischen Abend und Nacht. Aber er stand nun nicht mehr als Verlorener da, wenn sie von der Liebe sprachen. Es zuckte ein fernes Lächeln über sein zerschlagenes Gesicht hin, ein Lächeln, mit dem er sich gleichsam über die anderen stellte. Denn war vielleicht einer darunter, dem Regina eine Rose zugeworfen hätte? Nein, keiner konnte sich dessen rühmen, obwohl sie insgeheim hinter Regina herseufzten. Aber er, Bernhard Haslinger, den das Schicksal anders als die anderen wachsen ließ, er hatte in einem Buch drei gepreßte Blätter einer dunkelroten Pfingstrose, die Regina ihm zugeworfen hatte, aus Laune vielleicht oder aus Mitleid. Einerlei, wie es auch gewesen sein mochte. Bernhard war reich beschenkt worden, und er verschwendete viele Gedanken an Regina.

Voller Heimlichkeit war er nun beständig auf Auslug nach Regina. Jede Regung, alles Denken und Fühlen floß in einem einzigen stummen Aufschrei nach diesem Mädchen zusammen. Ihr Bild verfolgte ihn in die Träume hinein, und wenn er sie einmal einen Tag nicht zu sehen bekam, war es für ihn ein verlorener Tag.

In dieser Zeit las er noch mehr als sonst. Seine Seele war in einem ständigen Suchen begriffen. Er suchte und fand oftmals sein eigenes Schicksal in den Büchern, und es beruhigte ihn dann etwas, daß es auch andere gab, deren Liebe ewig Sehnsucht bleiben mußte.

Oft stand er nun heimlich vor dem Spiegel und versuchte, sich diese oder jene Unebenheit aus seinem Gesicht wegzudenken. Ihm dünkte, daß sein Mund am besten von allem weggekommen sei. Es war ein schmaler, männlicher Mund. Und wenn er mit der Hand die Augenhöhle zudeckte, so sah es aus, als wenn aus einem Bild ein häßlicher Ölflecken mit heller Farbe weggewischt worden wäre. Dieses mächtige Gefühl, das in seinem Innern nun aufgewacht war, teilte sich irgendwie auch seinem Gesicht mit, es sah so aus wie das Bild einer zerklüfteten Landschaft, über die sich der Morgenfrieden hingebreitet hat.

„Findest du nicht, Mutter“, fragte er einmal, „daß die Narben in meinem Gesicht sich etwas verwachsen haben?“

„O ja, es wird von Jahr zu Jahr besser, Bernhard.“

„Und das Auge, ja – man könnte vielleicht einmal daran denken, ein Glasauge einzusetzen, nicht wahr? Ich habe gelesen, daß sie künstliche Augen herstellen, die sich von einem echten kaum unterscheiden.“

„Ja, das glaube ich, aber sehen kann man halt doch nicht damit.“

„Ich sehe mit einem Auge mehr, als manchmal gut ist. Es ist ja auch nicht deswegen, sondern – glaubst du, Mutter, daß ein Mädchen –? Nein, verlieben wird sich wohl keine in mich, – es ist ja auch die verwachsene Schulter da. Aber ich meine – so ein wenig gut sein –“

Barbara sah ihn lange und forschend an.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com