12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was wären wir ohne unsere Träume? Angelia ist hungrig auf das Leben. Und sie hat einen Traum: die Musik. Um ihn wahrzumachen, bricht sie auf nach London. Mit dem ungleichen Brüderpaar Josh und Jeremy erlebt sie Licht und Schatten von Freundschaft und Liebe. Angelia geht durch höchstes Glück und tiefe Täler, muss sich ihrer Vergangenheit stellen – und bleibt doch immer auf dem Weg, den ihr Traum ihr zeigt … Der aufwühlend traumhafte Message- und Musik-Roman von Bestsellerautorin Tanya Stewner »Philosophisch, poetisch und einfach wunderschön!« Buchgedanken »Die Autorin hat ein wundervolles Buch geschaffen, das mal glücklich, traurig, wütend, ängstlich, mutig, hoffnungslos und liebevoll daherkommt. Dieser Roman ist einfach magisch.« Tintenträume »Man wird zum Träumen und Schwelgen verführt, zum Genießen und Fallenlassen eingeladen, aber auch zum Aufwachen und Nachdenken angeregt.« Schattenkaempferin, Lovelybooks

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

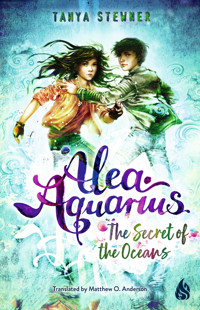

Tanya Stewner

Das Lied der Träumerin

Über dieses Buch

Angelia ist hungrig auf das Leben. Und sie hat einen Traum: die Musik. Um ihn wahrzumachen, bricht sie auf nach London. Mit dem ungleichen Brüderpaar Josh und Jeremy erlebt sie Licht und Schatten von Freundschaft und Liebe. Angelia geht durch höchstes Glück und tiefe Täler, muss sich ihrer Vergangenheit stellen – und bleibt doch immer auf dem Weg, den ihr Traum ihr zeigt …

»Preisverdächtig!« Alliteratus

»Es geht im Leben nicht darum, Rockstar zu werden, sondern sich selbst und seinen eigenen Weg zu erkennen. Mach es wie die Träumerin: Halte deine Nase in den Wind und lebe deinen Traum!«

Rudolf Schenker, Gründer der ›Scorpions‹, ›Rock Your Life‹

Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch

Biografie

Tanya Stewner wurde 1974 im Bergischen Land geboren und begann bereits mit zehn Jahren, Geschichten zu schreiben. Sie studierte Literaturübersetzen und Literaturwissenschaften und hat selbst zwei Jahre lang in London gelebt. Tanya Stewner hat ihren großen Traum wahrgemacht: Sie widmet sich inzwischen hauptberuflich der Schriftstellerei; ihre Kinderbuchreihen um Liliane Susewind und die Elfe Hummelbi sind internationale Bestseller, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Tanya Stewners zweite große Passion neben dem Schreiben ist die Musik. Gemeinsam mit ihrem Mann Guido komponiert, textet und interpretiert sie eigene Popsongs. Die Autorin lebt am Rhein und arbeitet an Büchern für Kinder und Jugendliche ebenso wie an Romanen für Erwachsene.

Inhalt

Die Liebe meines Lebens [...]

Nicht den Tod sollte [...]

Ich habe schon vor [...]

Dream on, dream on. [...]

Wo du bist, ist [...]

Wir sind alle Würmer. [...]

It’s time to try [...]

You may say I’m [...]

King Jeremy the wicked [...]

Lieber ein Jahr als [...]

Forfeit the game before [...]

Alle Menschen wissen zu [...]

Ich feiere mich selbst. […] [...]

Mögest du alle Tage [...]

Das Herz hat eine [...]

In a sky full [...]

Wörter sind schön, aber [...]

This sombre song would [...]

In zwanzig Jahren wirst [...]

Wir sehen die Dinge [...]

Wo das stärkste Empfinden [...]

Let me take you [...]

All the roads we [...]

I just called to [...]

Sometimes we don’t know [...]

Life’s not worth a [...]

Was soll diese tobende [...]

Sei wie der Fluss, [...]

Sei dein eigener Palast, [...]

Sein oder nicht sein, [...]

The dreams in which [...]

Ich will lieber gehasst [...]

Wehe mir! Bin ich [...]

Der Schmerz macht, dass [...]

I turn the engine, [...]

Alles, was wir sind, [...]

Nichts hat einen psychologisch [...]

Was ist das Ärgste? – [...]

Und wenn ich wüsste, [...]

Epilog

Quellen

Die Liebe meines Lebens ist meine Liebe für das Leben.

Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben.

Marcus Aurelius

Mein Vater lag im Sterben. In einem vorstadtgrauen Krankenhaus, das den Tod gewöhnt war, quälte er sich dem Ende des Wartens entgegen. Es bestand keine Hoffnung mehr, aber meinem Vater schien das weniger auszumachen als mir. Ich war den Tod nicht gewöhnt, und seine drohende Ankunft zog mir den Boden unter den Füßen weg.

Obwohl mein Vater bereits seit vielen Monaten krank war und die Ärzte schon lange nur noch mit mitleidigen Mienen mit uns sprachen, wehrte ich mich gegen die Vorstellung, dass er nicht mehr da sein könnte – aus Angst, dem Tod damit die Tür zu öffnen. Doch eines Nachmittags sagten sie uns, dass es nur noch eine Frage von ein oder zwei Tagen sei.

Meine Mutter und ich fuhren schweigend nach Hause. Sobald wir unsere Wohnung erreichten, verbarrikadierte ich mich in meinem Zimmer und hörte so laut Metallica, dass alles im Raum zu vibrieren schien. Aber die Musik erreichte mich nicht. In meinem Kopf herrschte dröhnende Stille.

Meine Mutter hämmerte gegen die Tür und schrie, ich solle die Lautstärke herunterdrehen. »Es ist für uns alle schwer, Kind!«, brüllte sie gegen den Krach an.

Ich schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Ahnung, wie ich mich fühlte. Das wusste ich ja selbst nicht. Eines stand allerdings außer Zweifel: Meine Mutter würde meinen Vater niemals so sehr vermissen wie ich. Sie schien schon seit Wochen mehr mit Vollmachten für Konten und Versicherungen beschäftigt zu sein als mit der Tatsache, dass mein Vater nie wieder mit uns am Tisch sitzen würde, nie wieder mit uns lachen würde, nie wieder für uns Klavier spielen würde.

»Jana, ich fahre noch mal ins Krankenhaus zurück«, drang die Stimme meiner Mutter durch die verschlossene Tür. »Ich brauche ein paar Unterschriften von Papa, und es gibt noch ein paar Dinge zu klären. Kommst du mit?«

»Nein. Fahr allein hin.«

»Was?« Sie verstummte. Wochenlang hatte mich nichts und niemand davon abhalten können, meinen Vater täglich zu besuchen. Wie oft hatte ich meine Mutter gedrängt, ins Krankenhaus zu fahren, obwohl sie der Meinung war, drei Besuche in der Woche reichten aus?

Obwohl ich es besser wusste, hoffte ich, sie würde mich fragen, warum ich sie diesmal nicht begleiten wollte. Dann hätten wir darüber reden können. Dann hätte ich die Musik abgestellt, die Tür aufgemacht und versucht, über meine Gefühle zu sprechen. Aber so funktionierte unsere Beziehung eben nicht.

»Dieser verdammte Krebs frisst ihn schneller auf als ein Schwarm Piranhas!«, rief meine Mutter. »Überleg es dir lieber noch mal.«

»Nein.« Ich wollte mich auf meine eigene Weise von Papa verabschieden. Ohne Gespräche über Dinge, die noch erledigt werden mussten. Ohne meine Mutter.

Ich hörte, wie sie die Wohnung verließ. Einen Augenblick lang stand ich unentschlossen im Raum, dann drehte ich die Lautstärke der Musik herunter und setzte mich grübelnd aufs Bett. Wie würde es sein, ohne ihn zu leben, allein mit Mama in dieser großen, ordentlichen Wohnung, in der alles seinen festgelegten Platz hatte? Wer wäre ich ohne meinen Vater? Eine Halbwaise. Ein Mensch ohne seinen besten Freund. Eine Musikerin ohne ihren Mentor.

Erst als ich den Schlüssel in der Wohnungstür hörte, schreckte ich aus meinen Überlegungen auf. Wie lange hatte ich hier gesessen, ohne mich zu rühren?

Alle Gefühle schienen wie betäubt.

Er würde sterben.

Nachdem sich meine Mutter im Wohnzimmer vor den Fernseher gesetzt hatte, schlich ich mich aus der Wohnung und fuhr mit dem Bus ins Krankenhaus, um noch einmal allein mit meinem Vater reden zu können. Ich musste mich für immer verabschieden.

Als ich sein Krankenzimmer betrat, empfing mich leise Musik. Eine Pianosonate von Mozart schwebte durch den Raum und entfaltete sich unendlich sanft, als wisse sie um den zerbrechlichen Zustand ihres Zuhörers.

Mein Vater lag im Bett und sah aus dem Fenster. Meine Anwesenheit schien er nicht zu bemerken. Ich kam mit kleinen, unsicheren Schritten näher und erschrak. Ein merkwürdiger Ausdruck lag auf seinem Gesicht, eine Leere, die seine ausgezehrten Züge noch stärker hervortreten ließ. War das schon der Tod? Es fröstelte mich, und ich spürte mein Herz schmerzhaft gegen den Brustkorb hämmern. Plötzlich hatte ich das Gefühl, wir wären in diesem Zimmer zu dritt.

Die Tür fiel hinter mir zu. Mein Vater zuckte zusammen und schaute mich überrascht an. Das Sterben stand ihm ins Gesicht geschrieben, aber seine grauen Augen blitzten auf, sobald er mich erkannte. Er winkte mich zu sich heran, lächelnd, und ich setzte mich auf die Bettkante.

»Was habe ich dir beigebracht?«, flüsterte er. Er fragte auf Englisch, der Sprache, in der wir immer miteinander redeten, wenn wir allein waren. Papas Muttersprache.

Ich blickte ihn erstaunt an. Was hatte er mir beigebracht? Ein Bild tauchte vor meinem inneren Auge auf. Ich war kaum fünf Jahre alt gewesen, als mein Vater mir die ersten Akkorde auf dem Klavier beibrachte. Damals hatte er für mich auf die Pedale getreten, da ich selbst noch zu klein gewesen war, um sie zu erreichen. Ich lächelte bei dem Gedanken daran.

Dann verschwand die Erinnerung und machte einer zweiten Platz. Ich war bereits neun oder zehn Jahre alt, und mein Vater spielte mir zum ersten Mal Chopin vor. Er hatte zuvor von Chopins leidenschaftlicher Melancholie gesprochen, doch ich war damals zu jung gewesen, um zu begreifen, was er meinte. An jenem Tag saß er am Klavier, mit geschlossenen Augen, und spielte ein wunderschönes Stück. Als er rief: »Leidenschaftliche Melancholie! Weißt du nun, was ich meine?«, hatte ich rasch geantwortet: »Ja, ich höre es!« Aber in Wahrheit war ich völlig überfordert von der unberechenbaren Stimmung des Stückes. Mein Vater schüttelte den Kopf und schien mit meiner Antwort nicht zufrieden zu sein. »Du sollst es nicht hören. Du musst es fühlen!«

Verwirrt schloss ich damals die Augen, so wie er, versenkte mich in die furiose Jagd der Noten und ließ mich fortreißen vom Sturm der Klänge. Da verstand ich.

»Du hast mir beigebracht, Musik mit dem Herzen zu hören«, antwortete ich nun.

Mein Vater lächelte. »Dann weißt du alles, was du wissen musst.« Er drückte leicht meine Hand, und ich verstand, dass wir im Grunde nichts mehr sagen mussten. Gemeinsam lauschten wir Mozarts Klaviersonate in C-Dur. Mein Vater schien jede Note in sich aufzusaugen, als wolle er das Stück ins Jenseits mitnehmen, um dort nicht allein zu sein.

»Es ist alles gut«, sagte er. »Du musst keine Angst haben.« Er zog mich an sich, und ich klammerte mich verzweifelt an ihn. Wie konnte er sagen, dass alles gut war? Er würde sterben! Tot sein! Und mich hier bei Mama zurücklassen.

»Hör doch hin, Angel«, wisperte er.

Ich erschauderte. Er hatte mich noch nie Angel genannt. Meinte er überhaupt mich, oder sprach er etwa schon mit Engeln?

»Hörst du?«, fragte er erneut und schmunzelte.

»Was?«

Er lachte leise. »Wenn du genau hinhörst, weißt du, dass alles gut ist.«

Er sprach von Mozart. Ich seufzte zittrig.

»Komm her.« Mein Vater klopfte auf seine Schulter, und ich kuschelte mich an ihn. »Jetzt zeig mir, was du gelernt hast. Hör mit dem Herzen hin.«

Ich atmete tief aus und schloss die Augen. Allmählich fiel die Anspannung von mir ab, und ich wurde offener für die Musik. Ich kannte die Sonate in- und auswendig, und dennoch bezauberte sie mich immer wieder aufs Neue.

»Und?«, fragte er nach einer Weile. »Was hörst du?«

»Ich muss keine Angst haben.«

»Richtig.« Ich konnte hören, dass er lächelte. »Jedes Lied hat dir etwas zu sagen. Wenn du mit dem Herzen hinhörst, weißt du, was es ist. Manche Lieder sagen nicht viel mehr als Ich bin guter Laune. Andere donnern laut daher und schreien Ich bin wütend!«

Ich nickte. Mir wurde klar, dass ich an diesem Nachmittag Metallica aufgelegt hatte, weil ich wütend gewesen war. So wütend wie die Musik, die als Katalysator für meine Gefühle fungiert hatte. Wütend auf den Tod, der mir meinen Vater wegnehmen würde.

»Diese Sonate sagt: Alles ist gut. Du musst keine Angst haben«, sprach mein Vater weiter. »Du hörst es, oder?«

Ich nickte stumm.

»Es ist irgendetwas zwischen den Noten«, fuhr er leise fort. »Es ist das Gefühl, das der Komponist in seine Musik einbringt. Das Stückchen von ihm selbst, das in seinem Lied steckt. Du solltest immer darauf achten und nicht auf das Offensichtliche.«

Ich atmete noch einmal tief durch und ließ die Sonate auf mich wirken. Als sie zu Ende war, spielte der kleine CD-Player sie noch einmal. Und noch einmal. Anscheinend hatte mein Vater den Wiederholungsmodus eingestellt.

Ich erlaubte dem Lied, seine Wirkung zu entfalten. Mein Herzschlag beruhigte sich. Nach und nach fielen die Wut und die Angst von mir ab. Kurz darauf bemerkte ich, dass die Atemzüge meines Vaters tiefer und länger waren als zuvor. Er war eingeschlafen.

Ich richtete mich wieder auf und betrachtete ihn. Sein Gesicht war voller Güte. Im Geiste machte ich ein Foto von ihm, prägte mir seine Züge tief ein. »Ich danke dir für alles«, flüsterte ich und küsste ihn sanft auf die Stirn. Dann musste ich mich für immer verabschieden.

Er starb am folgenden Tag. Einem Mittwoch im Januar. Die Nacktheit der Bäume und die Schwere der Wolken schienen seinem Tod Respekt zu zollen. Häuser, Straßen und selbst der Wind – alles wirkte leblos und trauernd.

Vier Tage später wurde er beerdigt. Ich marschierte mechanisch neben meiner beherrschten Mutter über den Friedhof, und wir vergruben meinen Vater in einem Stück winterkalter Erde. Während der Pfarrer einige Floskeln von sich gab und so tat, als hätte er den Mann in dem Sarg gekannt, schien es mir, als seien die Augen aller anwesenden Kollegen und Nachbarn auf mich gerichtet. Sie suchten neugierig nach Spuren des Leids, immerhin war ich Papas Liebling gewesen. Aber ich bot ihnen nichts, das sie später hätten erzählen können. Wahrscheinlich trauerten sie eher um Sätze wie »Ach, Jana hat ja so schrecklich geweint!« als um meinen Vater. Er war ein verschlossener Mann gewesen, ohne wirkliche Freunde.

Nachdem sich die letzten Trauergäste endlich verabschiedet hatten, ging ich in mein Zimmer und setzte mich vor die Stereoanlage. Ich wollte etwas hören, das meinen Gefühlen Ausdruck verlieh, so, wie mein Vater es mir beigebracht hatte.

Ich legte eine CD ein und lehnte die Stirn gegen den Spieler. Schon Hunderte von Malen hatte ich die CD gehört. Es steckte eine riesige Macht in dem alten Ding. Ich schloss die Augen und drückte auf Play. Die Musik begann. Bereits die ersten Klänge trafen mich wie Hammerschläge, und ich wusste, dass nun alles aus mir herausbrechen würde, was ich während der Beerdigung in mir eingesperrt hatte. Und das war gut so.

Ich hörte Scarborough Fair von Simon and Garfunkel, eins meiner Lieblingslieder seit der Kindheit. In diesem Song schwang etwas zwischen den Noten, eine zarte Traurigkeit, die mich mitten ins Herz traf.

Sobald der Gesang einsetzte, sah ich vor meinem inneren Auge, wie der Panzer nachgab, der sich während der vergangenen Tage um mein Herz gebildet hatte. Er wurde von klaffenden Rissen durchzogen, und jede neue Note flutete heißen Schmerz in mein Innerstes.

Ich begann zu schreien. Ich schrie so lange, bis meine Mutter ins Zimmer stürzte, mich an den Schultern rüttelte und immer wieder rief: »Jana! Meine Güte!«

Ich habe schon vor langer Zeit entschieden, nur noch auf mein Herz zu hören, denn mir wurde bewusst, dass es niemals eine falsche Entscheidung treffen würde.

Rudolf Schenker (The Scorpions), »Rock your life«

Einen Monat lang schwiegen wir. Meine Mutter erwähnte meinen Vater nach der Beerdigung mit keinem Wort, und ich wusste nicht, was ich ihr über ihn hätte sagen sollen.

Mama hatte alles, was Papa gehörte, zusammengesucht und in Kartons verpackt, und mit jedem Deckel, den sie schloss, schien sie ihn schon ein wenig mehr hinter sich zurückzulassen.

Mein Zuhause verwandelte sich in einen Ort der Kälte und Sprachlosigkeit. Abends saßen wir stumm bei Tisch und starrten konzentriert auf unsere Mahlzeit. Die Stille war laut und sprach zu mir. Sie sagte, dass es nichts mehr zu sagen gab. Was wollte ich noch hier? Wozu hielt ich das aus?

Ich konnte nicht länger in dieser Wohnung, nicht länger in der Welt meiner Mutter bleiben. Hier fühlte sich alles falsch an. Jetzt, da er tot war, wurde dies mehr und mehr zu ihrem alleinigen Territorium, überall markiert von ihren Werten und ihrer Weltsicht. Aber was hatte das mit mir zu tun? Was sollte ich mit einer einwandfreien Fassade anfangen, hinter der man im Dämmerschlaf verharrte?

In Mamas Welt hatte man Angst vor all dem, das den geregelten Lebensablauf ins Wanken bringen konnte. Man sicherte sich ab, wo man nur konnte – mit Sparbüchern, Versicherungen, Eigentum. Es durfte bloß nichts geschehen, das die bekannte Welt verändern könnte.

Aber waren denn nicht gerade die Überraschungen das Schöne am Leben? War man überhaupt wirklich lebendig, wenn man dem Leben nicht erlaubte, einen hin und wieder in eine völlig unvorhergesehene Richtung zu schubsen?

»Mama«, durchbrach ich eines Abends beim Essen die Stille.

»Hm?« Sie blickte kaum auf.

»Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was ich mit meinem Leben anfangen will.«

»Wieso?«, fragte sie. Ihr mittellanges, dauergewelltes Haar wurde von reichlich Spray in Form gehalten. Keiner Strähne erlaubte sie, aus der Frisur herauszustechen. »Sobald du dein Abi hast, studierst du Jura. Das haben wir doch so abgesprochen.«

Ich blinzelte. Was ich ihr zu sagen hatte, würde ihr ganz und gar nicht gefallen. »Ich werde nicht studieren. Und ich mache auch nicht mein Abi.«

Sie sah mich entgeistert an. »Wie bitte?«

Ich hielt ihren Blick, denn ich war mir meiner Sache sicher. In den vergangenen vier Wochen des Nachdenkens und Nachfühlens war ich aufgewacht.

»Hast du Probleme in der Schule?«, fragte sie.

»Nein. Es –«

»Ist ja normal, wenn du dich momentan schlecht auf die Schule konzentrieren kannst.«

»Darum geht es nicht«, sagte ich mit fester Stimme.

»Aha. Und worum geht es dann?«

Ich atmete tief durch. »Ich möchte nicht Anwältin werden. Eigentlich war das immer viel mehr dein Wunsch als meiner.«

Sie starrte mich an. »Fein!«, rief sie und verschränkte die Arme vor der Brust. »Und was willst du stattdessen machen? Möchtest du ständig in deinem Zimmer hocken, wie in den letzten vier Wochen, dich in irgendwelche Bücher vergraben oder Lieder schreiben? Rumlungern auf meine Kosten?«

»Nein, ich will dir nicht länger auf der Tasche liegen.«

»Ich hätte kein Problem damit, dich auch in Zukunft finanziell zu unterstützen, wenn du Jura studieren würdest.«

»Aber wenn ich etwas mache, das nicht deinen Vorstellungen entspricht, unterstützt du mich nicht, richtig?«

»Ich werde natürlich kein Geld für irgendwelchen Unsinn ausgeben!« Ihre Miene spiegelte ihre Überzeugung wider, absolut im Recht zu sein. »Aus dir soll doch mal was werden!«

»Ich bin schon was, Mama. Auch ohne Abi. Auch ohne Doktortitel.«

»Ach! Und was bist du?«

Das war eine sehr gute Frage. Eine, mit der ich mich nun schon wochenlang beschäftigt hatte. »Ich bin eine Träumerin«, antwortete ich leise.

Meine Mutter lachte. »Das sage ich dir doch schon dein ganzes Leben lang.«

Das stimmte. Sie hatte mich schon oft eine Träumerin genannt. Doch sie verstand das Wort gänzlich anders als ich, und es war bestimmt nie ein Kompliment gewesen.

Ich betrachtete sie forschend. Gleichgültig, ob sie sich über mich lustig machen würde, gleichgültig, ob sie kein Wort von dem verstand, was ich sagte. Ich würde es ihr erklären. »Für mich ist ein Träumer jemand, der ein festes Ziel vor Augen hat. Jemand, der sich mit Haut und Haaren ins Leben stürzt, um seinen Traum zu verwirklichen. Jemand, der es wagt, für seinen Traum zu leben.«

»Ach du meine Güte!«, stöhnte sie. »Aus welchem Buch hast du das denn? Du liest wirklich zu viel, Jana.«

»Ich habe lange darüber nachgedacht«, sagte ich unbeirrt. »Das ist keine fixe Idee.«

Sie sah mich mit ärgerlicher Ungeduld an.

»Irgendwie war ich schon immer eine Träumerin. Aber bisher hatte ich nicht den Mut, meinen Traum als echte Alternative zu dem Leben anzusehen, das du für mich geplant hast.«

»Und was ist so falsch an dem, was ich mir für dich vorstelle?«

»Es hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nicht wie du.«

»Das weiß ich auch! Ich bin erwachsen, und du bist gerade mal achtzehn. Es gibt so viel, das du erst noch lernen musst.« Sie beugte sich vor. »Träumen ist bestimmt eine tolle Sache, Jana, aber wer bezahlt die Miete, während du vor dich hin träumst?«

Ich senkte den Kopf. Sie hatte nicht verstanden, dass Träumen für mich das Gegenteil von Herumsitzen und Nichtstun bedeutete.

Als ich nicht antwortete, reckte sie triumphierend das Kinn. »Du wirst irgendwann auch noch begreifen, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist. Spätestens dann, wenn du aus deiner Trotzphase heraus bist.«

Ich bemühte mich, ruhig zu bleiben. Doch meine Stimme klang lauter als beabsichtigt, als ich fragte: »Glaubst du wirklich, du weißt so viel mehr über das Leben als ich?«

Sie lachte hart. »Da bin ich mir sicher.«

Wut stieg in mir auf. »Hast du schon mal stundenlang dagesessen und die Wolken und den Himmel beobachtet? Hast du schon mal einem wildfremden Menschen gesagt, dass es dir gefällt, wie er lacht? Bist du schon mal nackt im Regen herumgelaufen? Hast du schon mal vor Freude geweint? Hast du im Bus schon mal laut gesungen?«

Meine Mutter starrte mich an, als erkenne sie erst jetzt, wie sonderbar ich tatsächlich war. Sie hatte mich schon oft einen Querkopf genannt, aber die Vorstellung, dass ich im Bus laut singen oder wildfremden Menschen Komplimente machen könnte, war ihr offenbar peinlich.

Ich starrte zurück. »Wie kannst du behaupten, irgendetwas über das Leben zu wissen, wenn du keine Ahnung hast, wovon ich rede?«

»Jana, jetzt reicht es aber!«

»Wir müssen darüber sprechen. Ich habe eine Entscheidung getroffen.«

»Aha.«

»Ich gehe nach London.«

»Was?« Ihre Augen weiteten sich. »Warum?«

»Weil Papa gesagt hat, London sei die Stadt, in der Träume wahr werden.«

»Pah! Dein Vater wusste gar nichts!«

Ich zuckte wie unter einem Peitschenhieb zusammen. Am liebsten wäre ich ihr an die Gurgel gesprungen. Wie konnte sie nur derart abfällig über ihn reden? Ich atmete ein paar Mal tief durch. Dann sprach ich mühsam beherrscht weiter. »Du hast mich noch nicht gefragt, was mein Traum ist.«

»Das kann ich mir doch denken. Du willst Klavier spielen, singen, Lieder schreiben.« Sie machte eine wegwerfende Handbewegung.

»Das stimmt. Ich will Musik machen.«

»Jana! Kind! Das ist eine Schnapsidee! Wovon willst du leben?«

»Papa hat mir ein paar tausend Euro hinterlassen. Außerdem kann ich mir in London einen Job suchen.«

»Als was? Als Putzfrau? Als Kassiererin? Das willst du doch nicht wirklich!«

»Das willst du nicht!«, rief ich. »Hör auf, deine kleinkarierten Vorstellungen auf mich zu übertragen!«

»Kleinkariert?« Sie bekam vor Zorn rote Flecken auf den Wangen. »Willst du in einem Drecksloch wohnen? Willst du dir ständig Sorgen um Geld machen müssen?«

»Ich will meinen Traum leben.«

»Das wird in einer Bruchlandung enden, Jana!«

»Ich werde auch nicht länger Jana heißen.« Das hatte ich mir ebenfalls gut überlegt: ein neues Leben, ein neuer Name.

Meine Mutter stutzte. »Und wie willst du heißen?«

»Angelia.«

Sie sog scharf die Luft ein. Dies war der Name, den mein Vater mir geben wollte, als ich geboren wurde. Meine Mutter hatte damals jedoch für etwas Bodenständigeres plädiert, und so nannten sie mich schließlich Jana Angelia. Mein zweiter Vorname war allerdings nicht oft benutzt worden, da meine Mutter meinen Vater jedes Mal ermahnte, wenn er mich Angelia nannte, er solle »das Kind nicht verwirren«.

»Ich verstehe«, murmelte sie nun. »Du lässt alles zurück, was ich dir gegeben und beigebracht habe.«

Ich spielte mit meiner Gabel herum.

»Du bist schon immer grundsätzlich anderer Meinung gewesen als ich und hast dich ständig gegen mich aufgelehnt.«

»Aber es hat sich etwas geändert. Früher war ich eine halbherzige Rebellin. Das bin ich jetzt nicht mehr.«

»Was soll das nun wieder heißen?«

»Heute rebelliere ich gegen Halbherzigkeit.«

Sie war genervt, das war unschwer zu erkennen.

»Ich will nicht länger eine schlafende Träumerin sein. Ich will träumen, und das heißt leben. Mit ganzem Herzen leben. Und das kann ich hier nicht.« Meine Worte verletzten sie, aber wie sollte ich es anders erklären? »Es geht nicht um dich, Mama. Ich lehne mich nicht gegen dich auf. Was ich hinter mir lassen will, ist das, wofür du stehst.«

Ich sah ihr an, dass sie keinen blassen Schimmer hatte, wofür sie stehen könnte.

»Wenn du nach London gehst, gibst du alles auf, was dir hier etwas bedeutet!«, rief sie aufgebracht. »Dein Zuhause, deine Freunde, jedwede Sicherheit! Hast du dir das wirklich gut überlegt, Jana?«

»Mir bedeutet Sicherheit nichts«, entgegnete ich. »Was ist Sicherheit überhaupt? Glaubst du, nur weil du eine Unfallversicherung hast, kann dir nichts passieren?«

Sie verzog das Gesicht.

»Und wie schrecklich wäre es, wenn einem wirklich nichts passieren könnte! Wenn nichts passiert, wofür lebt man dann überhaupt?« Meine Stimme zitterte. »Risiken sind etwas Wunderbares, Mama. Aber da sind wir bestimmt wieder unterschiedlicher Meinung.«

»Richtig.«

»Wenn ich Risiken eingehe, kann alles passieren. Und wenn alles passieren kann, bin ich lebendig.«

Sie beäugte mich, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank.

Unbeeindruckt sprach ich weiter: »Irgendwo da draußen ist meine Chance, und ich werde sie nicht erkennen, wenn ich nicht auf die Suche nach ihr gehe. Ich muss meiner Chance eine Chance geben!« Nun hielt sie mich wahrscheinlich für komplett übergeschnappt. Aber ich war noch nicht fertig. »Und selbst wenn es schwierig sein sollte, meinen Traum zu leben, und alles drum herum ein bisschen ungemütlich wird, ist mir das egal, solange ich mein Leben mit dem verbringen kann, was mir wichtig ist. Solange alles irgendwie einen Sinn ergibt!« Ich machte eine Pause, denn ich wurde langsam laut. »Ich will nicht jeden Morgen ins Büro fahren, so wie du, und mich am Nachmittag darüber freuen, dass die Bürozeit endlich vorbei ist und ich nach Hause fahren kann, um zu Abend zu essen und fernzusehen. Ich will nicht nach und nach verlernen, wie es ist, Feuer und Flamme für etwas zu sein. Ich will nicht morgens vor lauter Organisation und Tagesplanung vergessen, dass ein Tag vor mir liegt. Ein Tag meines Lebens!«

Sie seufzte.

»Wenn die Sonne scheint, denkst du als Erstes daran, dass du dich eincremen musst, dass der Ventilator noch nicht repariert ist, dass du die Blumen gießen solltest. Dabei vergisst du, dass die Sonne scheint!« Mein Blick bohrte sich in ihren. »Ich will einfach nicht so werden wie du. Du lebst überhaupt nicht. Das ist das, wofür du stehst: Leblosigkeit.«

Damit war ich nun endgültig zu weit gegangen. Ihre Augen wurden zu kleinen, zornigen Schlitzen. »Wage es nicht, über mein Leben zu urteilen! Ich habe dich geboren, deine Windeln gewechselt, dir jeden Tag dein Essen gekocht, dich gepflegt, wenn du krank warst, für alles bezahlt, was du brauchtest. Und das ist der Dank?«

Ich ließ die Schultern hängen und atmete geräuschvoll aus. Es machte keinen Unterschied, wie lange wir darüber stritten. Wir würden uns niemals verstehen. »Ich bin dir dankbar für alles, was du für mich getan hast. Wirklich«, flüsterte ich. »Aber ich will kein Leben wie deins.«

Meine Mutter starrte mich kalt an. »Dann geh. Geh! Aber bilde dir nicht ein, dass du zu mir zurückkommen kannst, wenn du Geld brauchst oder kein Dach mehr über dem Kopf hast.« Sie winkte ab. »Geh nach England, ins Land der Träume!«

Ich nickte. Genau das hatte ich vor.

Dream on, dream on. Don’t ever let them steer you wrong. When life comes knocking, gotta keep on rocking. Open that door and shout it to the world, singing hello, hello! Here I am, here I go!

Christina Aguilera, »Hello«

Da war ich nun. Auf dem Weg in ein neues Leben. Ich saß im Zug und schaute aufgeregt aus dem Fenster. Wir hatten gerade den Eurotunnel verlassen und fuhren auf englischen Boden, als ein einzelner Sonnenstrahl zwischen den Wolken hervorblitzte und mir direkt ins Gesicht schien – so, als habe er sich mich ausgesucht. Ich schloss die Augen und genoss den Moment.

Ich war in England. Zum ersten Mal in meinem Leben. Es war erstaunlich, dass ich noch nie hier gewesen war, denn mein Vater war hier geboren und aufgewachsen. Nach seiner Heirat mit meiner Mutter war er jedoch niemals nach England zurückgekehrt. Ich wollte seine Heimat nun zu meiner machen, und ich würde in dem Land, nach dem sich mein Vater insgeheim immer zurückgesehnt hatte, das Leben beginnen, das ich wirklich führen wollte. Mein Vater wäre glücklich über diese Entscheidung gewesen, dessen war ich mir sicher. Meine Mutter hingegen hatte meine Vorbereitungen für die Abreise wochenlang mit versteinerter Miene verfolgt und kein weiteres Wort über meine Entscheidung verloren. Eigentlich hatten wir überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen. Selbst beim Abschied hatten wir einander nur kühl und schweigend die Hand geschüttelt.

Ich blickte nun wieder hinauf in den Himmel. Der einzelne Sonnenstrahl zielte noch immer genau auf mich. Hieß es nicht, dass sich das ganze Universum zusammentut, um dem Träumer zu helfen, der sich auf den Weg macht, um seinen Traum zu verwirklichen? So stand es zumindest in meinem Lieblingsbuch, Der Alchimist von Paulo Coelho, meiner kleinen Träumerbibel, die ich immer bei mir trug. Der Sonnenstrahl erschien mir in diesem Augenblick wie ein Zeichen des Universums, das meine kühnen Pläne guthieß und unterstützen wollte.

Ich lehnte mich zurück, betrachtete die vorbeirasenden grünen Hügel und hörte im Geiste die Stimme meiner Mutter, die mich mahnte, ich sei viel zu romantisch. Aber ich lächelte nur ungerührt, denn ich wollte eine Romantikerin sein und würde nun nicht mehr darum kämpfen müssen – zumindest nicht gegen Mama. Mit jeder Minute ließ ich ihre Stimme und ihre Versuche, mich zurechtzubiegen, weiter hinter mir zurück.

Ich setzte die Kopfhörer meines MP3-Players auf und stellte den Zufallsmodus ein. Es war ziemlich wahrscheinlich, dass ein Popsong gespielt werden würde. Denn obwohl ich auch die Klassik liebte, gehörte mein Herz der Popmusik. Und mein MP3-Player war die Schatztruhe, in der all meine Schätze ruhten.

Das kleine Gerät wählte Don’t stop me now von Queen. Ich hatte das Lied lange nicht angespielt, und beinahe war es, als hörte ich es nun zum ersten Mal. Die Art, wie Freddy Mercury im Intro I feel ali-i-i-ive zum Klavier sang, ließ mich grinsen. Dann setzten die anderen Instrumente ein. Der Song tobte richtig los und schien mich dabei unaufhaltsam mit einem Virus zu infizieren. Rasend schnell breitete er sich in mir aus und sandte Sprudelwasser in meine Adern. I’m gonna go go go, there’s no stopping me! Ich lachte, und mein Knie wippte wild im Takt. Was für ein Lied! Der Größenwahn des Songs war einfach unwiderstehlich. Daddy!, dachte ich, ich weiß, was das Lied sagen will! Es schrie pure Daseinseuphorie in den Äther hinaus. Don’t stop me now! Ich sang leise mit. Dabei störte mich das Stirnrunzeln der anderen Fahrgäste im Zug nicht im Geringsten. Schließlich endete der Song, und als Nächstes kam ein ruhigeres Stück von Leona Lewis, Happy, und mein Puls beruhigte sich langsam wieder.

Ich betrachtete mein Spiegelbild in der Fensterscheibe und lächelte mir freundschaftlich zu. Angelia gefiel mir. Ich lehnte mich zurück und sprach meinen neuen Namen ein paarmal leise vor mich hin, um auszuprobieren, wie er klang. Der Mann, der neben mir Zeitung las, warf einem anderen Fahrgast einen vielsagenden Blick zu, und beide schüttelten befremdet den Kopf. Dennoch ließ ich mir Angelia ganz unbeirrt auf der Zunge zergehen, fühlte, dass er passte, und schlüpfte hinein in diesen neuen Namen und mein neues Ich.

Mit diesem Gedanken und einem breiten Lächeln im Gesicht stieg ich schließlich aus dem Zug. Ich war mit zwei überdimensionalen Koffern und einem fast platzenden Rucksack beladen und zelebrierte im Stillen den ersten Schritt, den ich auf Londoner Boden tat.

Vor dem Bahnhof suchte ich mir ein Taxi und bat den Fahrer, mich nach Muswell Hill zu bringen – meinem neuen Zuhause. Es lag im Norden von London und hatte auf der Karte grüner und weniger überfüllt ausgesehen als die anderen Stadtteile. In Muswell Hill würde ich ein Zimmer in einer Studenten-WG beziehen, das ich über eine Anzeige im Internet gefunden hatte.

Eine halbe Stunde später durchquerte das Taxi bereits meine neue Nachbarschaft, und ich sah neugierig aus dem Fenster. Die rot-weißen, niedrigen Häuser sahen irgendwie alle gleich aus mit ihren üppigen Erkern und winzigen Vorgärten, aber sie gefielen mir.

Als das Taxi schließlich vor einer herrschaftlichen Villa hielt, dachte ich zuerst, der Fahrer müsse sich in der Adresse geirrt haben. Ich verglich die Hausnummer mit dem Ausdruck der E-Mail, die ich von einem gewissen Joshua Amos bekommen hatte. Es war tatsächlich das richtige Haus. Ein Haus, das eher nach dem Versteck eines Mitglieds der Königsfamilie aussah als nach einer WG. Es war ein sehr englisches, elegantes Gebäude, mit großzügigen Erkern und einer vornehmen Eingangstür.

Staunend nahm ich mein schweres Gepäck und marschierte durch das gusseiserne Tor. Ein Kiesweg führte durch eine Wiese, auf der vereinzelt Kastanien standen. Je näher ich dem Haus kam, desto mehr fiel mir auf, dass es dringend einen neuen Anstrich benötigte. Bei genauerem Hinsehen zeigten auch die Beete und Sträucher vor dem Haus mangelnde Pflege. Ich sah im Geiste meine Mutter missbilligend die Mundwinkel verziehen. Doch trotz dieser Versäumnisse war das Haus unglaublich imposant. Zwar war es nicht wirklich groß genug, um einem Windsor zu gehören, aber es war trotzdem wahnsinnig beeindruckend, wenn man sich sein neues Heim immer als typische Studentenbude vorgestellt hatte.

Da stand ich also, vor meinem neuen Zuhause, und drückte auf die Türklingel. Ich wartete eine kleine Ewigkeit, aber niemand öffnete. Unschlüssig sah ich mich um und überlegte, was ich tun sollte. Mir blieb gar nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass bald jemand nach Hause kam. Ich setzte mich auf die steinerne Treppe vor der Tür und wartete.

Es war bereits fast dunkel, als ich hörte, dass das gusseiserne Tor an der Straße geöffnet wurde. Ich kniff die Augen zusammen, aber in der zunehmenden Dunkelheit war es schwierig, etwas zu erkennen. Offenbar schlenderte jemand über den Kiesweg auf das Haus zu. Ich hielt den Atem an. Dann sah ich ihn.

Er war groß, dunkelhaarig und trug einen schwarzen Mantel. Wie eine Erscheinung in der Nacht tauchte er vor mir auf. Meine Anwesenheit schien ihn nicht im Geringsten zu überraschen. Zumindest ließ er sich das nicht anmerken. Er musterte mich kühl.

Irgendetwas an diesem Typen war ungewöhnlich. Wie er mich ansah … Seine dunklen Augen bohrten sich in meine, und ich hatte plötzlich das Gefühl, von diesem Blick gefangengenommen zu werden. Wie erstarrt schaute ich ihn an und hoffte, er würde etwas sagen. Aber er stand nur da und beobachtete mich. Ich hielt es kaum noch aus.

Schließlich hob er die Augenbrauen und fragte: »Und?«

Ich öffnete den Mund, brachte jedoch kein Wort heraus.

In aller Seelenruhe zog er eine Zigarettenschachtel aus der Tasche. Dabei ließ er mich nicht aus den Augen.

»Ich … ziehe heute ein … in die WG«, stammelte ich schließlich.

»Tatsächlich?«, fragte er und zündete sich eine Zigarette an. »Interessant.«

»Ja, finde ich auch.«

Er lächelte amüsiert. Mein Puls dröhnte mir in den Ohren. Wer war dieser Typ und warum benahm er sich so?

Ich schloss krampfhaft die Augen, um seinem Blick zu entkommen, und sagte dann mit heiserer Stimme: »Ich habe eine E-Mail von Mr Amos bekommen. Mit ihm habe ich abgemacht, dass ich in das freie WG-Zimmer ziehen kann.« Ich öffnete die Augen wieder und kam mir total bescheuert vor.

Der Typ in Schwarz grinste erheitert, und ich wurde langsam ärgerlich.

»Josh hat die Mail geschrieben«, sagte er. »Ich war dagegen, dass noch jemand einzieht.«

Und damit war die Unterhaltung beendet. Er ging an mir vorüber, schloss die Tür auf, und ich sollte ihm anscheinend folgen. Widerwillig raffte ich mein Zeug zusammen und trat durch die Eingangstür in eine Art Empfangsraum, von dem aus eine steinerne Treppe ins obere Stockwerk führte. Ich hoffte, der Kerl würde mir mit den Koffern helfen, doch er drehte sich nur beiläufig zu mir um und sagte: »Dein Zimmer ist oben. Erste Tür links.«

Dann war er weg.

Leise fluchend wandte ich mich zur Treppe, schleppte ächzend meine Koffer und den Rucksack hinauf und rumpelte umständlich durch die erste Tür linker Hand. Ich tastete im Dunkeln nach einem Lichtschalter, und als ich ihn fand, stellte ich fest, dass ich in einer Abstellkammer stand. Einen Augenblick lang überlegte ich irritiert, was das zu bedeuten hatte, dann wurde es mir klar. Dieser Mistkerl! Er hatte mich absichtlich in das falsche Zimmer geschickt.

Grimmig stapfte ich die Treppe wieder hinunter und preschte in den Raum, in den dieser Blödmann von einem Mitbewohner zuvor entschwunden war. Es war ein riesiges, spärlich eingerichtetes Wohnzimmer.

Der Typ in Schwarz saß auf einem Sims am offenen Fenster und blickte rauchend hinaus. Um seine Mundwinkel herum spielte ein Lächeln. »Stimmt irgendwas nicht?«, fragte er, ohne mich dabei anzusehen.

»Hat dir das Spaß gemacht?«, entgegnete ich frostig.

»Kann schon sein.« Er lächelte.

Ich würde ihm nicht den Gefallen tun, mich provozieren zu lassen.

Da schaute er mich an. Er wandte den Kopf, und seine schwarzen Augen versenkten sich in meine. Es war, als würde ich geentert werden.

»Was machst du hier?«, fragte er, und die Art, wie er mich dabei ansah, machte es mir unmöglich, ihm nicht zu antworten.

Ohne nachzudenken sagte ich: »Ich will meinen Traum leben.« Zu spät erkannte ich, dass ich besser etwas wie »Ich will wissen, in welchem Zimmer ich schlafen soll« erwidert hätte.

Er sah wieder hinaus, und sobald seine Augen mich losgelassen hatten, entspannte ich mich ein wenig.

»Lass mich raten«, sagte er mit ironischem Unterton. »Du willst Superstar werden.«

Ich schwieg, denn ich hatte keine Lust, ihm noch mehr über mich zu erzählen.

»Spiel mir doch mal was vor.« Er wies mit der Hand auf irgendetwas, das sich hinter mir befinden musste. Langsam drehte ich mich um. Inmitten des Raumes stand ein großer, weißer Konzertflügel. Ein Steinway. Mein Herz tat einen Sprung. Als ich hereingestürmt war, hatte ich ihn gar nicht bemerkt. Der Flügel wirkte unbenutzt und war etwas verstaubt, doch seiner Erhabenheit tat das keinen Abbruch. Er schien unter der Staubschicht lebendig und wach, als warte er darauf, dass ihn ein Mensch aus seinem Schweigen erlöste.

Misstrauisch runzelte ich die Stirn und drehte mich wieder um. »Woher willst du wissen, dass ich nicht Schauspielerin oder Bildhauerin oder Schriftstellerin werden will?«

Er schmunzelte und schüttelte den Kopf. »Setz dich an den Flügel und spiel mir was vor.«

Langsam wurde mir die Sache unheimlich. Woher nahm der Kerl seine Sicherheit? Am liebsten hätte ich mich seiner Anweisung widersetzt, aber es war unmöglich, dem stummen Lockruf des Flügels zu widerstehen. Ich musste einfach auf ihm spielen.

Rasch huschte ich hinüber, setzte mich und öffnete die Abdeckklappe. Die Tastatur, die darunter zum Vorschein kam, schimmerte mit der ganzen Würde einer edlen Antiquität. Sanft strich ich über die kühlen Tasten, ohne ein Geräusch zu verursachen. Wie er wohl klang?

Ich war mir mehr als deutlich bewusst, dass ich nicht allein im Raum war, dennoch sagte ich: »Hallo, Steinway, ich bin Angelia.« Ich stellte mich einem neuen Piano grundsätzlich erst einmal vor, bevor ich auf ihm spielte, denn mein Vater hatte mir beigebracht, vor jedem Instrument Respekt zu haben. Für einen antiken Konzertflügel galt dies sicherlich in besonderem Maße.

Ich hob den Blick. Mein mysteriöser Mitbewohner sah mich durchdringend an, aber die überlegene Amüsiertheit war aus seiner Miene verschwunden. Er schien nichts Erheiterndes daran zu finden, dass ich mit Gegenständen sprach. Wenn ich seinen Gesichtsausdruck richtig deutete, hatte ich damit vielmehr sein Interesse geweckt.

Ich senkte den Blick wieder und war überrascht, wie schwer mir das fiel. Es war, als hätten die Augen dieses sonderbaren Kerls unsichtbare Fäden gesponnen, die es mir nicht erlaubten, einfach wegzuschauen. Doch da war der Steinway. Mein Herz klopfte ungeduldig, und ich legte erwartungsvoll die Hände auf die Tasten, um ein paar einfache Akkorde zu spielen. Sobald sich meine Finger jedoch senkten, zuckten sie auch schon wieder zurück, denn aus dem Korpus des majestätischen Instruments drangen schräge, markerschütternde Töne. Erschrocken schnitt ich eine Grimasse, und der arme Steinway starrte mich an, als sei ihm sein Klang furchtbar peinlich.

Ich atmete geräuschvoll durch. »Du hast gewusst, dass der Flügel verstimmt ist, richtig?«

Er nickte. Dabei erforschte er mein Gesicht, als wolle er keine meiner Regungen verpassen.

Mühsam blickte ich weg und schloss die Klappe wieder.

»Ich komme zurück, wenn du gestimmt bist«, sagte ich leise zu dem Steinway und erhob mich.

Mein geheimnisvoller Mitbewohner beobachtete mich mit merkwürdigem Mienenspiel. Offensichtlich überraschte es ihn, dass ich mich durch seine Anwesenheit nicht davon abhalten ließ, mich derart seltsam zu verhalten.

»Dein Zimmer ist oben. Erste Tür rechts«, sagte er und wandte sich wieder ab. Konzentriert starrte er nun in die Dunkelheit hinaus. Anscheinend war ich entlassen.

Ohne ein weiteres Wort ging ich nach oben, sammelte in der Abstellkammer mein Gepäck zusammen und öffnete die Tür zu dem ersten Zimmer auf der rechten Seite des Flurs.

»Das gibt’s doch gar nicht«, stieß ich hervor. Der Raum war nicht groß, aber urgemütlich. Hohe Fenster, ein riesiges Bett und urige Möbel ließen mich ahnen, dass ich mich hier sehr wohlfühlen würde.

Wo du bist, ist mein Zuhause.

Emily Dickinson

Etwa drei Stunden später waren die Koffer ausgepackt, und die kleinen Boxen, die ich als Erstes aufgestellt und an meinen MP3-Player angeschlossen hatte, säuselten Songs von Jason Mraz. Da klopfte es an der Tür. Es war ein zartes Geräusch, und die Art, wie es vorsichtig fragte, ob ich schon schlief, gefiel mir. »Herein«, rief ich und war gespannt.

Die Tür ging auf. Vor mir stand ein Traum von einem Mann. »Hi, ich bin Joshua Amos«, sagte er.

Ich starrte ihn fasziniert an. Er war groß, trug ein »Smile«-T-Shirt und hatte ein absolut umwerfendes Lächeln. Er streckte mir die Hand entgegen.

»Josh«, murmelte ich und griff nach seiner Hand. Dabei blickte ich ihm in die Augen und fühlte mich augenblicklich zu Hause. In dieser Stadt, in diesem Haus, in diesen Augen. Ich räusperte mich und sah rasch woanders hin. »Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich bin Angelia Fortis«, stellte ich mich vor, und es schlich sich ein wenig Stolz in meine Stimme. Es war das erste Mal, dass ich meinen neuen Namen benutzte.

»Du hast ja gar keinen deutschen Akzent!«, wunderte sich Josh. »Wieso sprichst du so gut Englisch?«

»Mein Vater ist … war aus Liverpool. Ich bin zweisprachig aufgewachsen.«

»Sehr praktisch.« Joshs Gesichtsausdruck verriet, dass er neugierig auf mich war. Wir musterten uns einen Moment lang, dann sagte er: »Du hast geschrieben, dass du nach London kommst, um du selbst zu sein.«

Ich grinste überrascht. Josh mochte unsinnigen Smalltalk offenbar ebenso wenig wie ich.

Er grinste zurück. »Und? Kannst du nach ein paar Stunden in London schon sagen, wie es ist, Angelia zu sein?«

Noch immer grinsend antwortete ich: »Ich finde Angelia einfach großartig.«

Josh lachte. Das Geräusch verbreitete sich blitzschnell im Raum und schien dabei jeden Zentimeter mit Wärme anzufüllen. Ich lachte ebenfalls. Dabei war mir, als hätte ich schon tausend Mal mit ihm gelacht. Vertraut und warm fühlte es sich an. Josh besaß ein Herz wie meins, ein Sonnenherz, das erkannte ich gleich. Doch so, wie ich die Sonne in ihm sah, entdeckte ich gleichzeitig auch einen Schatten darüber. Was war das nur? In Joshs wohltuendem Lachen klang der Schatten mit, heftete sich klammheimlich an das Geräusch und wurde gewiss von den meisten Menschen nicht bemerkt, so klein machte er sich. Aber er war da, und ich fragte mich, was er zu bedeuten hatte. Er passte nicht hin.

»In deiner E-Mail stand, du willst Musik machen«, sprach Josh weiter und fuhr sich durch sein hellbraunes Haar, »und was du anzubieten hättest, wären Songs mit Seele. Du hast geschrieben, du möchtest die überschäumende Lebensfreude in dir in die Welt hinaussingen.«

»Das hast du dir gut gemerkt.« Es war eher eine Frage.

»Ich mag deine Wortwahl.«

»Tatsächlich?« Meine Träumersprache war für meine Mutter und die meisten anderen Menschen in der Regel unverständlich. Es war stets ein Risiko, vom Herzen her zu sprechen, aber ich ging dieses Risiko immer wieder aufs Neue ein, da nichts anderes Sinn ergab.

Joshs Blick ruhte interessiert auf mir. »Deswegen habe ich dir das Zimmer gegeben und nicht einem von den anderen neunzig Interessenten.«

Ich schnappte nach Luft. Neunzig Interessenten?

»Mir hat eine Stelle aus deiner E-Mail besonders gut gefallen.« Josh lächelte. »Du hast geschrieben, man muss sein Leben selbst kreieren und darf nicht irgendwelche Umstände und äußere Faktoren bestimmen lassen, was aus einem wird.«

Ich lächelte schräg. Ja, das klang nach mir. Hatte ich das tatsächlich in die E-Mail geschrieben?

»Du bist also hier, um eine Angelia zu kreieren, die ihre überschäumende Lebensfreude in die Welt hinaussingt«, fasste Josh zusammen.

Ich nickte freudig. Ich liebte es, über meinen Traum zu sprechen. »Musik bedeutet mir alles«, sagte ich. »Und ich habe etwas zu bieten: gute, handgemachte Popmusik. Vor allem meine Balladen sind gut. Das weiß ich einfach. Ich sehe es in den Augen derjenigen, denen ich meine Lieder vorspiele.« Ich hielt inne und fragte mich, wie viel ich Josh von meiner ausgeprägten Ausdrucksweise zumuten konnte, aber er sah mich einladend an, also fuhr ich fort. »Meine Melodien treffen jene Stelle im Herzen, die allein durch Musik zum Schwingen gebracht werden kann.«

Joshs warme braune Augen waren unverwandt auf mich gerichtet, und ich hatte das untrügliche Gefühl, dass er verstand, was ich meinte.

»Wenn du dir deiner Sache derart sicher bist, kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen.« Er sagte dies sehr ernsthaft, und da fühlte ich mich nicht nur verstanden, sondern geborgen in seinen Worten. Was machte er nur mit mir? Er tauchte mit einer Selbstverständlichkeit in meinem Leben auf, als habe er schon lange dort hingehört. Und erst jetzt wurde mir klar, dass ich ihn zuvor vermisst hatte.

Wir sahen uns an und schwiegen. Es war eine verbindende Stille, in der wir uns über das Gefühl der Intimität zwischen uns wunderten und es zugleich genossen. Es fühlte sich an, als würde ich ihn schon ewig kennen. Doch schließlich war auch dieser Moment vorüber, und Josh holte vernehmlich Luft. »Ich hoffe übrigens, Jeremy hat dich nicht verschreckt.«

»Jeremy?«, wiederholte ich. »Der Typ in Schwarz? Der mit der finsteren Miene?«

»Den meine ich.«

»Er war ziemlich … unfreundlich.«

»Er ist mein Bruder.«

»No way!« Ich starrte Josh verblüfft an.

»Ich weiß«, stellte er schmunzelnd fest, »auf den ersten Blick haben wir nicht besonders viel gemeinsam.«

In Gedanken pflichtete ich Josh entschieden bei. Josh mit seinem strahlenden Lächeln und den warmen braunen Augen schien das genaue Gegenteil von Jeremy zu sein. Josh sprach allerdings von einem ganz anderen Unterschied.

»Jeremy ist schön«, sagte er. Es war eine sachliche Feststellung, in der keinerlei Neid mitschwang.

Ich schwieg erstaunt und versuchte mir Jeremy ins Gedächtnis zu rufen. Vor meinem inneren Auge tauchte ein sarkastisches Lächeln auf. Rabenschwarze Augen. Dann wurde mir plötzlich klar, worauf Josh anspielte. Jeremy sah, wenn ich mich recht erinnerte, wirklich umwerfend gut aus. Aber das war mir kaum aufgefallen.

Ich musterte Josh. Er hielt seinen Bruder für schön, sich selbst aber nicht? Natürlich war Josh schön! Daran bestand für mich kein Zweifel. Er leuchtete von innen heraus. Aber war er im allgemeinen Sinne attraktiv? Wahrscheinlich eher nicht. Zwar wirkte er sehr athletisch, aber seine gebogene, römische Nase war, objektiv betrachtet, wahrscheinlich einen Tick zu groß, sein Kinn etwas zu stark. Er war schön, aber er sah nicht wirklich umwerfend gut aus. Bei Jeremy war es wahrscheinlich umgekehrt.

»Jeremy hat etwas dagegen, dass ich hier wohne, nicht wahr?«, fragte ich geradeheraus.

»Das stimmt. Jeremy hätte das Haus lieber für uns allein, aber auf lange Sicht kommen wir ohne zusätzliche Mieteinnahmen nicht über die Runden. Damit wird er sich wohl abfinden müssen.«

»Wem gehört das Haus?«

»Jeremy und mir. Wir haben es von unserer Tante geerbt. Sie ist vor einem Jahr gestorben.« Es schien, als spreche er ungern darüber. »Jeremy und ich sind vor ein paar Monaten hier eingezogen.«

»Ihr seid auch erst seit kurzem in London?«

Josh nickte. »Scheint mir allerdings so, als wären wir immer noch nicht richtig angekommen«, murmelte er, dann fügte er schnell hinzu: »Unsere Tante hat uns nicht nur diese Villa hier hinterlassen, sondern auch ein Ferienhaus in Spanien.«

Ich lachte beeindruckt. »Klingt wie eine Heile-Welt-Geschichte aus irgendeiner Vorabendserie.«

»Das täuscht.« Ein trauriger Ausdruck huschte über Joshs Gesicht, und mit einem Mal strahlten seine Augen nicht mehr. Da war er, der Schatten, den ich zuvor schon erahnt hatte! Nun zeigte er sich plötzlich deutlich, als habe er die ganze Zeit nur darauf gewartet, hervorzukommen.

»Ich bin froh, dass du hier wohnst«, brachte ich leise hervor, unsicher, wie ich dem Schatten begegnen sollte.

Ich wurde mit einem kleinen Lächeln belohnt, aber es war kaum Wärme darin. Irgendetwas nagte an Josh. Es stand ihm ins Gesicht geschrieben.

»Lass uns tanzen«, sagte ich unvermittelt.

»Tanzen?« Josh schien sich zu fragen, ob er richtig verstanden hatte.