Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Zyklus seiner schönsten Novellen, u.a. mit "Regine", "Die arme Baronin" und "Die Geisterseher".

Das E-Book Das Sinngedicht wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 445

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Sinngedicht

Gottfried Keller

Inhalt:

Gottfried Keller – Biografie und Bibliografie

Das Sinngedicht

Erstes Kapitel - Ein Naturforscher entdeckt ein Verfahren und reitet über Land, dasselbe zu prüfen

Zweites Kapitel - Worin es zur einen Hälfte gelingt

Drittes Kapitel - Worin es zur andern Hälfte gelingt

Viertes Kapitel - Worin ein Rückschritt vermieden wird

Fünftes Kapitel - Herr Reinhart beginnt die Tragweite seiner Unternehmung zu ahnen

Sechstes Kapitel - Worin eine Frage gestellt wird

Siebentes Kapitel - Von einer törichten Jungfrau

Achtes Kapitel - Regine

Neuntes Kapitel - Die arme Baronin

Zehntes Kapitel - Die Geisterseher

Elftes Kapitel - Don Correa

Zwölftes Kapitel - Die Berlocken

Dreizehntes Kapitel - In welchem das Sinngedicht sich bewährt

Das Sinngedicht, Gottfried Keller

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

Loschberg 9

86450 Altenmünster

ISBN: 9783849618537

www.jazzybee-verlag.de

Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com

Gottfried Keller – Biografie und Bibliografie

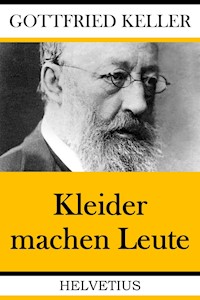

Hervorragender Dichter, geb. 19. Juli 1819 in Zürich, gest. daselbst 16. Juli 1890, widmete sich zuerst der Landschaftsmalerei und verweilte zu seiner künstlerischen Ausbildung 1840–42 in München; von bitterer Not gezwungen, kehrte er in die Heimat zurück, wo er sich bald darüber klar wurde, daß er mehr zur Poesie als zur Malerei begabt war. Die erste Sammlung seiner »Gedichte« (Heidelb. 1846) fand den Beifall berufenster Kenner, wie Varnhagen, und mit Hilfe eines Züricher Staatsstipendiums konnte K. 1848 für mehrere Jahre nach Heidelberg gehen, um an der Universität und im Verkehr mit Ludwig Feuerbach, Hermann Hettner u. a. seine Bildung zu ergänzen und zu vollenden. 1850 zog er nach Berlin, zunächst um seine Kenntnis des Theaters zu bereichern, denn er wollte Dramatiker werden. Er blieb daselbst bis Dezember 1855, gewann allerdings viel Einsicht in die dramatische Kunst, vollendete aber keinen seiner dramatischen Entwürfe; dagegen gelangen ihm zahlreiche lyrische Erzeugnisse, die er in einer zweiten Sammlung: »Neue Gedichte« (Braunschw. 1851), vereinigte, und vor allem der große autobiographische Roman: »Der grüne Heinrich« (das. 1854–55, 4 Bde.; neue Bearbeitung, Stuttg. 1879–80), mit dem er sich in die vorderste Reihe der deutschen Dichter stellte. Er hat darin die Geschichte seines eignen Irrtums in der Berufswahl sowie seiner künstlerischen und religiösen Entwickelung in ungemein gedankenreicher Weise und poetischer Fülle dargestellt. Bald darauf erschien der erste Band seiner Erzählungen »Die Leute von Seldwyla« (Braunschw. 1856; mit den Meisterstücken: »Romeo und Julia auf dem Dorfe«, »Die drei gerechten Kammacher«), die wegen der Anmut ihres Humors, der Tiefe ihrer Poesie und der Kraft der Gestaltung die Bewunderung aller Einsichtigen errangen, aber nur sehr langsam den Weg zum großen Publikum fanden. 1861 wurde K. zum ersten Staatsschreiber des Kantons Zürich ernannt und blieb es bis 1876 in so reger amtlicher Tätigkeit, daß ihm dichterisches Schaffen kaum möglich war. Erst nach seinem Rücktritt konnte er alte und neue poetische Pläne ausführen, und nun erst kam die Blütezeit seines literarischen Ruhmes. Noch kurz vorher waren die reich vermehrte 2. Auflage seiner »Leute von Seldwyla« (Stuttg. 1873–74, 4 Bde.; 36. Aufl. 1904) sowie die höchst anmutigen und geistvoll heitern »Sieben Legenden« (das. 1872, 28. Aufl. 1903) erschienen, in denen ein ganz neuer Ton der Ironie gegen die Kirche angeschlagen war. Nun schrieb K. die oben erwähnte Neubearbeitung seines »Grünen Heinrich« (29. Aufl. 1903), dessen erster tragischer Schluß einem tröstlichern, kontemplativen Ende weichen mußte (vgl. Leppmann, G. Kellers »Grüner Heinrich« von 1854/55 u. 1879/80, Berliner Diss., 1902), und eine neue Sammlung: »Züricher Novellen« (Stuttg. 1878, 2 Bde.; 32. Aufl. 1903), darin die Meisterwerke: »Der Landvogt von Greifensee« und »Das Fähnlein der sieben Aufrechten«. In dem folgenden Novellenzyklus »Das Sinngedicht« (Berl. 1882, 28. Aufl. 1903) fand jene lebensfreudige Gesinnung des Dichters, die allen seinen Werken eigentümlich ist, erhöhten Ausdruck; und gegen die unerfreulichen Auswüchse der Zeit schwang er die Geißel des satirischen Humors in dem Roman »Martin Salander« (das. 1886, 24. Aufl. 1903), der sich durch Klarheit der Komposition und Schönheit der Gestaltung auszeichnet. Eine mit den im Laufe der Jahre entstandenen neuen Versen vermehrte Ausgabe seiner Lyrik veranstaltete K. in den »Gesammelten Gedichten« (Berl. 1883; 17. Aufl. 1903, 2 Bde.); hier erschien er als ein männlich herber, zur Satire geneigter, aber inniger Sänger ganz eigner Art. Kellers Poesie wurzelt tief im heimisch schweizerischen Volkscharakter, den er stets mit glühender Liebe umfaßte, auch seine Sprache behielt die schweizerische Färbung bei. Er ist ausgezeichnet durch echt männliche ideale Gesinnung, kernigen Humor, anschauliche und originelle Phantasie und durch ein großartiges Darstellungsvermögen. Als epischer Dichter gehört er zu den ersten Meistern des Jahrhunderts. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Klassiker des 19. Jahrhunderts« (in Band 11). Die Ausgabe seiner »Gesammelten Werke« (Berl. 1889–90, 10 Bde.; seitdem mehrfach aufgelegt, zuletzt Stuttg. 1904), besorgte K. noch selbst. Nach seinem Tod erschienen: »Nachgelassene Schriften und Dichtungen« (Berl. 1893) und »Gottfried Kellers Leben. Seine Briefe und Tagebücher«, herausgegeben von Jakob Bächtold (Berl. 1892–96, 3 Bde. in mehreren Auflagen; dazu als Nachtrag die »Gottfried Keller-Bibliographie«, das. 1897; kleine Ausgabe der Biographie, ohne die Briefe und Tagebücher, das. 1898); den »Briefwechsel zwischen Theodor Storm und Gottfried K.« veröffentlichte Köster (das. 1904). Vgl. F. Th. Vischer, Altes und Neues, Heft 2 (Stuttg. 1881); Brahm, Gottfried K. (Leipz. 1883); Brenning, Gottfried K. nach seinem Leben und Dichten (Brem. 1891); Kambli, Gottfried K. nach seiner Stellung zu Religion und Christentum etc. (St. Gallen 1892); Frey, Erinnerungen an Gottfried K. (2. Aufl., Leipz. 1893); Brun, Gottfried K. als Maler (Zürich 1894); E. v. Berlepsch, Gottfried K. als Maler (Leipz. 1894); H. v. Treitschke in Bd. 4 seiner »Historischen und politischen Aufsätze« (das. 1897); A. Köster, Gottfried K., sieben Vorlesungen (das. 1899); F. Baldensperger, G. K., sa vie et ses œuvres (Par. 1899); Ricarda Huch, Gottfried K. (6. Aufl., Berl. 1904).

Das Sinngedicht

Erstes Kapitel - Ein Naturforscher entdeckt ein Verfahren und reitet über Land, dasselbe zu prüfen

Vor etwa fünfundzwanzig Jahren, als die Naturwissenschaften eben wieder auf einem höchsten Gipfel standen, obgleich das Gesetz der natürlichen Zuchtwahl noch nicht bekannt war, öffnete Herr Reinhart eines Tages seine Fensterläden und ließ den Morgenglanz, der hinter den Bergen hervorkam, in sein Arbeitsgemach, und mit dem Frühgolde wehte eine frische Sommermorgenluft daher und bewegte kräftig die schweren Vorhänge und die schattigen Haare des Mannes.

Der junge Tagesschein erleuchtete die Studierstube eine Doktor Faustus, aber durchaus ins Moderne, Bequeme und Zierliche übersetzt. Statt der malerischen Esse, der ungeheuerlichen Kolben und Kessel gab es da nur feine Spirituslampen und leichte Glasröhren, Porzellanschalen und Fläschchen mit geschliffenem Verschlusse, angefüllt mit Trockenem und Flüssigem aller Art, mit Säuren, Salzen und Kristallen. Die Tische waren bedeckt mit geognostischen Karten, Mineralien und hölzernen Feldspatmodellen; Schichten gelehrter Jahrbücher in allen Sprachen belasteten Stühle und Diwans, und auf den Spiegeltischchen glänzten physikalische Instrumente in blankem Messing. Kein ausgestopftes Monstrum hing an räucherigem Gewölbe, sondern bescheiden hockte ein lebendiger Frosch in einem Glase und harrte seines Stündleins, und selbst das übliche Menschengerippe in der dunklen Ecke fehlte, wogegen eine Reihe von Menschen- und Tierschädeln so weiß und appetitlich aussah, daß sie eher den Nippsachen eines Stutzers glichen als dem unheimlichen Hokuspokus eines alten Laboranten. Statt bestaubter Herbarien sah man einige feine Bogen mit Zeichnungen von Pflanzengeweben, statt schweinslederner Folianten englische Prachtwerke in gepreßter Leinwand.

Wo man ein Buch oder Heft aufschlug, erblickte man nur den lateinischen Gelehrtendruck, Zahlensäulen und Logarithmen. Kein einziges Buch handelte von menschlichen oder moralischen Dingen oder, wie man vor hundert Jahren gesagt haben würde, von Sachen des Herzens und des schönen Geschmackes.

So wollte also Reinhart sich wieder an eine stille, subtile Arbeit begeben, die er schon seit Wochen betrieb. In der Mitte des Zimmers stand ein sinnreicher Apparat, allwo ein Sonnenstrahl eingefangen und durch einen Kristallkörper geleitet wurde, um sein Verhalten in demselben zu zeigen und womöglich das innerste Geheimnis solcher durchsichtigen Bauwerke zu beleuchten. Schon viele Tage stand Reinhart vor der Maschine, guckte durch eine Röhre, den Rechenstift in der Hand, und schrieb Zahlen auf Zahlen.

Als die Sonne einige Spannen hoch gestiegen, verschloß er wieder die Fenster vor der schönen Welt mit allem, was draußen lebte und webte, und ließ nur einen einzigen Lichtstrahl in den verdunkelten Raum, durch ein kleines Löchlein, das er in den Laden gebohrt hatte. Als dieser Strahl sorgfältig auf die Tortur gespannt war, wollte Reinhart ungesäumt sein Tagewerk beginnen, nahm Papier und Bleistift zur Hand und guckte hinein, um da fortzufahren, wo er gestern stehengeblieben.

Da fühlte er einen leise stechenden Schmerz im Auge; er rieb es mit der Fingerspitze und schaute mit dem andern durch das Rohr, und auch dieses schmerzte; denn er hatte allbereits angefangen, durch das anhaltende Treiben sich die Augen zu verderben, namentlich aber durch den unaufhörlichen Wechsel zwischen dem erleuchteten Kristall und der Dunkelheit, wenn er in dieser seine Zahlen schrieb.

Das merkte er jetzt und fuhr bedenklich zurück; wenn die Augen krank wurden, so war es aus mit allen sinnlichen Forschungen, und Reinhart sah sich dann auf beschauliches Nachdenken über das zurückgeführt, was er bislang gesehen. Er setzte sich betroffen in einen weichen Lehnstuhl, und da es nun gar so dunkel, still und einsam war, beschlichen ihn seltsame Gedanken.

Nachdem er in munterer Bewegung den größten Teil seiner Jugend zugebracht und dabei mit Aufmerksamkeit unter den Menschen genug gesehen hatte, um von der Gesetzmäßigkeit und dem Zusammenhange der moralischen Welt überzeugt zu werden, und wie überall nicht ein Wort fällt, welches nicht Ursache und Wirkung zugleich wäre, wenn auch so gering wie das Säuseln des Grashalmes auf einer Wiese, war die Erkundung des Stofflichen und Sinnlichen ihm sein all und eines geworden.

Nun hatte er seit Jahren das Menschenleben fast vergessen und daß er einst auch gelacht und gezürnt, töricht und klug, froh und traurig gewesen. Jetzt lachte er nur, wenn unter seinen chemischen Stoffen allerlei Komödien und unerwartete Entwicklungen spielten; jetzt wurde er nur verdrießlich, wenn er einen Rechnungsfehler machte, falsch beobachtete oder ein Glas zerbrach; jetzt fühlte er sich nur klug und froh, wenn er bei seiner Arbeit das große Schauspiel mitgenoß, welches den unendlichen Reichtum der Erscheinungen unaufhaltsam auf eine einfachste Einheit zurückzuführen scheint, wo es heißt, im Anfang war die Kraft, oder so was.

Die moralischen Dinge, pflegte er zu sagen, flattern ohnehin gegenwärtig wie ein entfärbter und heruntergekommener Schmetterling in der Luft; aber der Faden, an dem sie flattern, ist gut angebunden, und sie werden uns nicht entwischen, wenn sie auch immerfort die größte Lust bezeigen, sich unsichtbar zu machen.

Jetzt aber war es ihm, wie gesagt, unbehaglich zu Mut geworden; in der Besorgnis um seine Augen stellte er sich alle die guten Dinge vor, welche man mittels derselben sehen könne, und unvermerkt mischte sich darunter die menschliche Gestalt, und zwar nicht in ihren zerlegten Bestandteilen, sondern als Ganzes, wie sie schön und lieblich anzusehen ist und wohllautende Worte hören läßt. Es war ihm, als ob er sogleich viele gute Worte hören und darauf antworten möchte, und es gelüstete ihn plötzlich, auf das durchsichtige Meer des Lebens hinauszufahren, das Schifflein im reizenden Versuche der Freiheit da- oder dorthin zu steuern, wo liebliche Dinge lockten. Aber es fiel ihm nicht der geringste Anhalt, nicht das kleinste Verhältnis ein zur Übung menschlicher Sitte; er hatte sich vereinsamt und festgerannt, es blieb still und dunkel um ihn her, es ward ihm schwül und unleidlich, und er sprang auf und warf die Fensterläden wieder weit auseinander, damit es hell würde. Dann eilte er in eine Bodenkammer hinauf, wo er in Schränken eine verwahrloste Menge von Büchern stehen hatte, die von den halbvergessenen menschlichen Dingen handelten. Er zog einen Band hervor, blies den Staub davon, klopfte ihn tüchtig aus und sagte: »Komm, tapferer Lessing! es führt dich zwar jede Wäscherin im Munde, aber ohne eine Ahnung von deinem eigentlichen Wesen zu haben, das nichts andres ist als die ewige Jugend und Geschicklichkeit zu allen Dingen, der unbedingte gute Wille ohne Falsch und im Feuer vergoldet!«

Es war ein Band der Lachmannschen Lessingausgabe, und zwar der, in welchem die Sinngedichte des Friedrich von Logau stehen, und wie Reinhart ihn aufschlug, fiel ihm dieser Spruch in die Augen:

Wie willst du weiße Lilien zu roten Rosen machen?

Küß eine weiße Galathee: sie wird errötend lachen.

Sogleich warf er das Buch weg und rief: »Dank dir, Vortrefflicher, der mir durch den Mund des noch ältern Toten einen so schönen Rat gibt! Oh, ich wußte wohl, daß man dich nur anzufragen braucht, um gleich etwas Gescheites zu hören!«

Und das Buch wieder aufnehmend, die Stelle nochmals laut lesend, rief Reinhart: »Welch ein köstliches Experiment! Wie einfach, wie tief, klar und richtig, so hübsch abgewogen und gemessen! Gerade so muß es sein: errötend lachen! Küß eine weiße Galathee, sie wird errötend lachen!«

Das wiederholte er beständig vor sich her, während er Reisekleider hervorsuchte und seinen alten Diener herbeirief, daß er ihm schleunig helfe, den Mantelsack zu packen, und das erste beste Mietpferd bestelle auf mehrere Tage. Er anbefahl dem Alten die Obhut seiner Wohnung und ritt eine Stunde später zum Tore hinaus, entschlossen, nicht zurückzukehren, bis ihm der lockende Versuch gelungen.

Er hatte die artige Vorschrift auf einen Papierstreifen geschrieben, wie ein Rezept, und in die Brieftasche gelegt.

Zweites Kapitel - Worin es zur einen Hälfte gelingt

Als Reinhart eine Weile in den tauigen Morgen hineingezogen, wo hie und da Sensen blinkten und frische Heuerinnen die Mahden auf den Wiesen ausbreiteten, kam er an eine lange und breite, sehr schöne Brücke, welche der Frühe wegen noch still und unbegangen war und wie ein leerer Saal in der Sonne lag. Am Eingange stand ein Zollhäuschen von zierlichem Holzwerk, von blühenden Winden bedeckt, und neben dem Häuschen klang ein klarer Brunnen, an welchem die Zöllnerstochter eben das Gesicht gewaschen hatte und sich die Haare kämmte. Als sie zu dem Reiter herantrat, um den Brückenzoll zu fordern, sah er, daß es ein schönes blasses Mädchen war, schlank von Wuchs, mit einem feinen, lustigen Gesicht und kecken Augen. Das offene braune Haar bedeckte die Schultern und den Rücken und war wie das Gesicht und die Hände feucht von dem frischen Quellwasser.

»Wahrhaftig, mein Kind!« sagte Reinhart, »Ihr seid die schönste Zöllnerin, die ich je gesehen, und ich gebe Euch den Zoll nicht, bis Ihr ein wenig mit mir geplaudert habt!«

Sie erwiderte: »Ihr seid beizeiten aufgestanden, Herr, und schon früh guter Dinge! Doch wenn Ihr mir noch einigemal sagen wollt, daß ich schön sei, so will ich gern mit Euch plaudern, solang es Euch gefällt, und Euch jedesmal antworten, daß Ihr der verständigste Reiter seid, den ich je gesehen habe!«

»Ich sage es noch einmal: der diese schöne neue Brücke gebaut und das kunstreiche Häuschen dazu erfunden, muß sich erfreuen, wenn er solche Zöllnerin davor sieht!«

»Das tut er nicht, er haßt mich!«

»Warum haßt er Euch?«

»Weil ich zuweilen, wenn er in der Nacht mit seinen zwei Rappen über die Brücke fährt, ihn etwas warten lasse, eh ich herauskomme und den Schlagbaum aufziehe; besonders wenn es regnet und kalt ist, ärgert ihn das in seiner offenen Kalesche.«

»Und warum zieht Ihr den Schlagbaum so lange nicht auf?«

»Weil ich ihn nicht leiden kann!«

»Ei, und warum kann man ihn nicht leiden?«

»Weil er in mich verliebt ist und mich doch nicht ansieht, obgleich wir miteinander aufgewachsen sind. Ehe die Brücke gebaut war, hatte mein Vater die Fähre an dieser Stelle; der Baumeister war eines Fischers Sohn da drüben, und wir fuhren immer auf der Fähre mit, wenn Leute übersetzten. Jetzt ist er ein großer Baumeister geworden und will mich nicht mehr kennen; er schämt sich aber vor mir, die ich hübsch bin, weil er immer eine buckelige, einäugige Frau im Wagen neben sich hat.«

»Warum hat er, der so schöne Werke erfindet, eine so hässliche Frau?«

»Weil sie die Tochter eines Ratsmannes ist, der ihm den Brückenbau verschaffen konnte, durch den er groß und berühmt geworden. Jener sagte, er müsse seine Tochter heiraten, sonst solle er die Brücke nicht bauen.«

»Und da hat er es getan?«

»Ja, ohne sich zu besinnen; seitdem muß ich lachen, wenn er über die Brücke fährt; denn er macht eine sehr traurige Figur neben seiner Buckligen, während er nichts als schlanke Pfeiler und hohe Kirchtürme im Kopf hat.«

»Woher weißt du aber, daß er in dich verliebt ist?«

»Weil er immer wieder vorüberkommt, auch wenn er einen Umweg machen muß, und dann mich doch nicht ansieht!«

»Habt Ihr denn nicht ein wenig Mitleid mit ihm, oder seid Ihr am Ende nicht auch in ihn verliebt?«

»Dann würde ich Euch nichts erzählen! Einer, der eine Frau nimmt, die ihm nicht gefällt, und dann andere gern sieht, die er doch nicht anzuschauen wagt, ist ein Wicht, bei dem nicht viel zu holen ist, meint Ihr nicht?«

»Sicherlich! Und um so mehr, als dieser also recht gut weiß, was schön ist; denn je länger ich Euch und diese Brücke betrachte, desto lauter muß ich gestehen, daß es zwei schöne Dinge sind! Und doch nahm er die Häßliche nur, um die Brücke bauen zu dürfen!«

»Aber er hätte auch die Brücke fahrenlassen und mich nehmen können, und dann hätte er auch etwas Schönes gehabt, wie Ihr sagt!«

»Das ist gewiß! Nun, er hat den Nutzen für sich erwählt, und Ihr habt Eure Schönheit behalten! Hier seid Ihr gerade an der rechten Stelle; viele Augen können Euch da sehen und sich an dem Anblick erfreuen!«

»Das ist mir auch lieb und mein größtes Vergnügen! Hundert Jahre möchte ich so vor diesem Häuslein stehen und immer jung und hübsch sein! Die Schiffer grüßen mich, wenn sie unter der Brücke durchfahren, und wer darüber geht, dreht den Hals nach mir. Das fühl ich, auch wenn ich den Rücken kehre, und weiter verlang ich nichts. Nur der Herr Baumeister ist der einzige, der mich nie ansieht und es doch am liebsten täte! Aber nun gebt mir endlich den Zoll und und zieht Eure Straße, Ihr wißt nun genug von mir für die schönen Worte, die Ihr mir gegeben!«

»Ich gebe dir den Zoll nicht, feines Kind, bis du mir einen Kuß gegeben!«

»Auf die Art müßte ich meinen Zoll wieder verzollen und meine eigene Schönheit versteuern!«

»Das müßt Ihr auch, wer sagt etwas anderes? Würde bringt Bürde!«

»Zieht mit Gott, es wird nichts daraus!«

»Aber Ihr müßt es gern tun, Allerschönste! So ein bißchen von Herzen!«

»Gebt den Zoll und geht!«

»Sonst tu ich es selbst nicht; denn ich küsse nicht eine jede! Wenn du's recht artig vollbringst, so will ich das Lob deiner Schönheit verkünden und von dir erzählen, wo ich hinkomme; und ich komme weit herum!«

»Das ist nicht nötig, alle guten Werke loben sich selbst!«

»So werde ich dennoch reden, auch wenn ihr mich nicht küßt, böse Schöne! Denn Ihr seid zu schön, als daß man davon schweigen könnte! Hier ist der Zoll!«

Er legte das Geld in ihre Hand; da hob sie den Fuß in den Steigbügel, er gab ihr die Hand, und sie schwang sich zu ihm hinauf, schlang ihren Arm um seinen Hals und küsste ihn lachend. Aber sie errötete nicht, obgleich auf ihrem weißen Gesicht der bequemste und anmutigste Platz dazu vorhanden war. Sie lachte noch, als er schon über die Brücke geritten war und noch einmal zurückschaute.

Fürs erste, sagte er zu sich selbst, ist der Versuch nicht gelungen; die notwendigen Elemente waren nicht beisammen. Aber schon das Problem ist schön und lieblich; wie lohnend müßte erst das Gelingen sein!

Drittes Kapitel - Worin es zur andern Hälfte gelingt

Hierauf durchritt er verschiedene Gegenden, bis es Mittag wurde, ohne daß ihm eine weitere günstige Gelegenheit aufgestoßen wäre. Jetzt erinnerte ihn aber der Hunger daran, daß es Zeit zur Einkehr sei, und eben als er das Pferd zu einem Wirtshaus lenken wollte, fiel ihm der Pfarrherr des Dorfes ein, welcher ein alter Bekannter von ihm sein mußte, und er richtete seinen Weg nach dem Pfarrhause. Dort erregte er ein großes Erstaunen und eine unverhehlte Freude, die alsobald nach Schüsseln und Tellern, nach Töpfchen und Gläsern, nach Eingemachtem und Gebackenem auseinanderlief, um das gewöhnliche Mittagsmahl zu erweitern. Zuletzt erschien eine blühende Tochter, deren Dasein Reinhart mit den Jahren vergessen hatte; überrascht erinnerte er sich nun wohl des artigen kleinen Mädchens, welches jetzt zur Jungfrau herangewachsen war, deren Wangen ein feines Rot schmückte und deren längliche Nase gleich einem ernsten Zeiger andächtig zur Erde wies, wohin auch der bescheidene Blick fortwährend ihr folgte. Sie begrüßte den Gast, ohne die Augen aufzuschlagen, und verschwand dann gleich wieder in der Küche.

Nun unterhielten ihn Vater und Mutter ausschließlich von den Schicksalen ihres Hauses und verrieten eine wundersame Ordnungsliebe in diesem Punkte; denn sie hatten alle ihre kleinen Erfahrungen und Vorkommnisse auf das genaueste eingereiht und abgeteilt, die angenehmen von den betrübenden gesondert und jedes einzelne in sein rechtes Licht gesetzt und in reinliche Beziehung zum andern gebracht. Der Hausherr gab dann dem Ganzen die höhere Weihe und Beleuchtung, wobei er merken ließ, daß ihm die berufliche Meisterschaft im Gottvertrauen gar wohl zustatten käme bei der Lenkung einer so wunderbarlichen Lebensfahrt. Die Frau unterstützte ihn eifrigst und schloß Klagen wie Lobpreisungen mit dem Ruhme ihres Mannes und mit dem gebührenden Danke gegen den lieben Gott, der in dieser kleinen, friedlich bewegten Familie ein besonderes, fein ausgearbeitetes Kunstwerk seiner Weltregierung zu erhalten schien, durchsichtig und klar wie Glas in allen seinen Teilen, worin nicht ein dunkles Gefühlchen im verborgenen stürmen konnte.

Dem entsprachen auch die vielen Glasglocken, welche mannigfache Familiendenkmale vor Staub schützten, sowie die zahlreichen Rähmchen an der Wand mit Silhouetten, Glückwünschen, Liedersprüchen, Epitaphien, Blumenkränzen und Landschaften von Haar, alles symmetrisch aufgehängt und mit reinlichem Glase bedeckt. In Glasschränken glänzten Porzellantassen mit Namenszügen, geschliffene Gläser mit Inschriften, Wachsblumen und Kirchenbücher mit vergoldeten Schlössern.

So sah auch die Pfarrerstochter aus, wie wenn sie eben aus einem mit Spezereien durchdufteten Glasschranke käme, als sie, sorgfältig geputzt, wieder eintrat. Sie trug ein himmelblau seidenes Kleidchen, das knapp genug einen rundlichen Busen umspannte, auf welchen die liebe, ernsthafte Nase immerfort hinabzeigte. Auch hatte sie zwei goldene Löcklein entfesselt und eine schneeweiße Küchenschürze umgebunden; und sie setzte einen Pudding so sorgfältig auf den Tisch, wie wenn sie die Weltkugel hielte. Dabei duftete sie angenehm nach dem würzigen Kuchen, den sie eben gebacken hatte.

Ihre Eltern behandelten sie aber so feierlich und gemessen, daß sie ohne sichtbaren Grund oftmals errötete und bald wieder wegging. Sie machte sich auf dem Hofe zu schaffen, wo Reinharts Pferd angebunden war, und in eifriger Fürsorge fütterte sie das Tier. Sie rückte ihm ein Gartentischchen unter die Nase und setzte ihm in ihrem Strickkörbchen einige Brocken Hausbrot, halbe Semmeln und Zwiebäcke vor, nebst einer guten Handvoll Salatblätter; auch stellte sie ein grünes Gießkännchen mit Wasser daneben, streichelte das Pferd mit zager Hand und trieb tausend fromme Dinge. Dann ging sie in ihr Zimmerchen, um schnell die unverhofften Ereignisse in ihr Tagebuch einzutragen; auch schrieb sie rasch einen Brief.

Inzwischen ging auch Reinhart hinunter, um das Pferd vorläufig bereitzumachen. Dieses hatte sich das Gießkännchen an die Nase geklemmt, und am Gießkännchen hing das Strickkörbchen, und beide Dinge suchte das verlegene Tier unmutvoll abzuschlenkern, ohne daß es ihm gelingen wollte. Reinhart lachte so laut, daß die Tochter es augenblicklich hörte und durch das Fenster sah. Als sie das Abenteuer entdeckte, kam sie eiligst herunter, nahm sich ein Herz und bat Reinhart beinahe zitternd, daß er ihren Eltern und niemand etwas davon sagen möchte, da es ihr für lange Zeit zum Aufsehen und zur Lächerlichkeit gereichen würde. Er beruhigte sie höflich und so gut er konnte, und sie eilte mit Körbchen und Kanne wie ein Reh davon, sie zu verbergen. Doch zeigte sie sich bald wieder hinter einem Fliederbusche und schien ein bedeutendes Anliegen auf dem Herzen zu haben. Reinhart schlüpfte hinter den Busch; sie zog einen sorgfältig versiegelten, mit prachtvoller Adresse versehenen Brief aus der Tasche, den sie ihm mit der geflüsterten Bitte überreichte, das Schreiben, welches einen Gruß und wichtigen Auftrag enthielte, doch ja unfehlbar an eine Freundin zu bestellen, die unweit von seinem Reisepfade wohne.

Ebenso flüsternd und bedeutsam teilte ihr Reinhart mit, daß er sie infolge eines heiligen Gelübdes ohne Widerrede küssen müsse. Sie wollte sogleich entfliehen; allein er hielt sie fest und lispelte ihr zu, wenn sie sich widersetze, so würde er das Geheimnis von der Gießkanne unter die Leute bringen, und dann sei sie für immer im Gerede. Zitternd stand sie still, und als er sie nun umarmte, erhob sie sich sogar auf die Zehen und küßte ihn mit geschlossenen Augen, über und über mit Rot begossen, aber ohne nur zu lächeln, vielmehr so ernst und andächtig, als ob sie das Abendmahl nähme. Reinhart dachte, sie sei zu sehr erschrocken und hielt sie ein kleines Weilchen im Arm, worauf er sie zum zweiten Male küßte. Aber ebenso ernsthaft wie vorhin küßte sie ihn wieder und ward noch viel röter. Dann floh sie wie ein Blitz davon.

Als er wieder ins Haus trat, kam ihm der Pfarrherr heiter entgegen und zeigte ihm sein Tagebuch, in welchem sein Besuch bereits mit erbaulichen Worten vorgemerkt war, und die Pfarrfrau sagte: »Auch ich habe einige Zeilen in meine Gedenkblätter geschrieben, lieber Reinhart, damit uns Ihre Begegnung ja recht frisch im Gedächtnisse bleibe!«

Er verabschiedete sich aufs freundlichste von den Leuten, ohne daß sich die Tochter wieder sehen ließ.

»Wiederum nicht gelungen!« rief er, nachdem er vom Pfarrhofe weggeritten, »aber immer reizender wird das Kunststück, je schwieriger es zu sein scheint!«

Viertes Kapitel - Worin ein Rückschritt vermieden wird

Da das Pferd noch hungrig sein mußte, stieg er unweit des Dorfes nochmals ab, vor einem einsamen Wirtshause, welches am Saume eines großen Waldes lag und und ein goldenes Waldhorn im Schilde führte. Aus dem Wald erhob sich ein schöner, grün belaubter Berg, hinein aber führte die breite Straße in weitem Bogen.

Unter der schattigen Vorhalle des Wirtshauses saß ein stattliches Frauenzimmer und nähte. Sie war nicht minder hübsch als die Pfarrerstochter und die Zöllnerin, aber ungleich handfester. Sie trug einen schwarzen, fein gefalteten Rock mit roten Säumen und blendenweiße Hemdärmel, deren gestickte weitläufige Ränder offen auf die Handknöchel fielen. In den Flechten des Haares glänzte ein silberner Zierat, dessen Form zwischen einem Löffel und einem Pfeile schwankte.

Sie grüßte lächelnd den Reisenden und fragte, was ihm gefällig wäre.

»Etwas Hafer für das Pferd«, sagte er, »und da es sich hier kühl und lieblich zu leben scheint, auch ein Glas Wein für mich, wenn Ihr so gut sein wollt!«

»Ihr habt recht«, sagte sie, »es ist hier gut sein, still und angenehm und eine schöne Luft! So laßt's Euch gefallen und nehmt Platz!«

Als sie den Wein zu holen ging und mit der klaren Flasche wieder kam, bewunderte Reinhart ihre schöne Gestalt und den sichern Gang, und als sie rüstig ein Maß Hafer siebte und dem Pferde aufschüttete, ohne an Reiz zu verlieren, sagte er sich: Wie voll ist doch die Welt von schönen Geschöpfen und sieht keines dem andern ganz gleich! – Die Schöne setzte sich hierauf an den Tisch und nahm ihre Arbeit wieder zur Hand.

»Wie ich sehe«, sagte Reinhart, »seid Ihr allein zu Haus?«

»Ganz allein«, erwiderte sie voll Freundlichkeit, blanke Zahnreihen zeigend, »unsre Leute sind alle auf den Wiesen, um Heu zu machen.«

»Gibt es viel gutes Heu dies Jahr?«

»So ziemlich; wenn das Frühjahr nicht so trocken gewesen wäre, so gäbe es noch mehr; man muß es eben nehmen, wie's kommt, alles kann nicht geraten!«

»So ist es! Der schöne Frühling war dagegen für andre Dinge gut, zum Beispiel für die Obstbäume, die konnten vortrefflich verblühen.«

»Das haben sie auch redlich getan!«

»So wird es also viel Obst geben im Herbst?«

»Wir hoffen es, wenn das Wetter nicht ganz schlecht wird.«

»Und was das Heu betrifft, was gilt es denn gegenwärtig?«

»Jetzt, ehe das neue Heu gemacht ist, steht es noch hoch im Preise, denn das letzte Jahr war es unergiebig; ich glaube, es hat vor acht Tagen noch über einen Taler gekostet. Es muß aber jetzt abschlagen.«

»Verkauft Ihr auch von eurem Heu, oder braucht Ihr es selbst, oder müßt Ihr noch kaufen, da Ihr ein Gasthaus führt?«

»In der Wirtschaft wird kein Heu, sondern fast nur Hafer verfüttert; für unser Vieh aber brauchen wir das Heu, und das ist es verschieden, das eine Jahr kommen wir gerade aus, das andre müssen wir dazukaufen, das dritte reicht es so gut, daß wir etwas auf den Markt bringen können; dies hängt von vielen Umständen ab, besonders auch, wie die andern Sachen und Kräuter geraten!«

»Das läßt sich denken! Das läßt sich denken! Und also über einen Taler hat der Zentner Heu noch vor acht Tagen gekostet?«

»Quälen Sie sich nun nicht länger, mein Herr!« sagte die Schöne lächelnd, »und sagen Sie mir die drolligen Dinge, die Ihnen auf der Zungenspitze sitzen, ohne Umschweif! Ich kann einen Scherz ertragen und weiß mich zu wehren!«

»Wie meinen Sie das?«

»Ei, ich seh es Ihren Augen die ganze Zeit an, daß Sie lieber von anderm sprechen als von Heu und mir ein wenig den Hof machen möchten, bis Ihr Pferd gefressen hat! Da ich einmal die arme Wirtstochter hier vorstelle, so wollen wir die wundervollen Dinge nicht verschweigen, welche man sich unter solchen Umständen sagt, und der Welt den Lauf lassen! Fangen Sie an, Herr! und seien Sie witzig und vorlaut, und ich ich werde mich zieren und spröde tun!«

»Gleich werd ich anfangen, Sie haben mich nur überrascht!«

»Nun, lassen Sie hören!«

»Nun also – beim Himmel, ich bin ganz verblüfft und weiß nichts zu sagen!«

»Das ist nicht viel. Sollen wir etwa gar die verkehrte Welt spielen und soll ich Ihnen den Hof machen und Ihnen angenehme Dinge sagen, während Sie sich zieren? Gut denn! Sie sind in der Tat der hübscheste Mann, welcher seit langem diese Straße geritten, gefahren oder gegangen ist!«

»Glauben Sie etwa, ich höre das ungern aus Ihrem Munde?«

»Das befürchte ich nicht im geringsten! Zwar, wie ich Sie vorhin kommen sah, dacht ich: Gelobt sei Gott, da nahet sich endlich einer, der nach was Rechtem aussieht, ohne daran zu denken! Der reitet fest in die Welt hinein und trägt gewiß keinen Spiegel in der Tasche, wie sonst die Herren aus der Stadt, denen man kaum den Rücken drehen darf, so holen sie den Spiegel hervor und beschauen sich schnell in einer Ecke! Wie Sie aber das Heugespräch führten und dabei Augen machten wie die Katze, die um den heißen Brei herumgeht, dacht ich: es ist doch ein Schulmeister von Art!«

»Sie fallen ja aus der Rolle und sagen mir Unhöflichkeiten!«

»Es wird gleich wieder besser kommen! Sie haben eine so tüchtige Manier, daß man froh ist, Sie zu nehmen, wie Sie sind, da wir armen Menschen uns ja doch unser Leben lang mit dem Schein begnügen müssen und nicht nach dem Kern fragen dürfen. So betrachte ich Sie auch als einen schönen Schein, der vorübergeht und sein Schöppchen trinkt, und ich benutze sogar recht gern diesen Scherz, um Ihnen in allem Ernste zu sagen, daß Sie mir recht wohl gefallen! Denn so steht es in meinem Belieben!«

»Daß ich Ihnen gefalle?«

»Nein, daß ich es sagen mag!«

»Sie sind ja der Teufel im Mieder! Ein starker Geist mit langen Haaren?«

»Sie glaubten wohl nicht, daß wir hier auch geschliffene Zungen haben?«

»Ei, als Sie vorhin den Hafer siebten, sah ich, daß Sie eine handfeste und zugleich anmutige Dame sind! Ihre Ausdrucksweise dagegen kann ich nicht mit den ländlichen Kleidern zusammenreimen, die Ihnen übrigens vortrefflich stehen!«

»Nun, ich habe vielleicht nicht immer in diesen Kleidern gesteckt – vielleicht auch doch! Jeder hat seine Geschichte, und die meinige werde ich Ihnen bei dieser Gelegenheit nicht auf die Nase binden! Vielleicht beliebt es mir, Ihnen zu sagen, daß Sie mir wohlgefallen, ohne daß Sie wissen, wer ich bin, wie ich dazu komme, dies zu sagen, und ohne daß Sie einen Nutzen davon haben. So setzen Sie Ihren Weg fort als ein Schein für mich, wie ich als ein Schein für Sie hier zurückbleibe!«

Diese Grobheiten und seltsamen Schmeicheleien sagte die Dame nicht auf eine unangenehme Weise, sondern mit großem Liebreiz und einem fortwährenden Lächeln des roten Mundes, und Reinhart enthielt sich nicht, endlich zu sagen: »Ich wollte, Sie blieben nun ganz bei der Stange und es beliebte Ihnen, Ihr schmeichelhaftes Wohlgefallen auch mit einem Kusse zu bestätigen!«

»Wer weiß!« sagte sie, »in Betracht, daß ich in vollkommenem Belieben Sie küssen würde und nicht Sie mich, könnte es mir vielleicht einfallen, damit Sie zum Dank für die angenehme Unterhaltung mit dem Schimpf davonreiten, geküßt worden zu sein wie ein kleines Mädchen!«

»Tun Sie mir diesen Schimpf an!«

»Wollen Sie stillhalten?«

»Da werden Sie sehen!«

Sie machte eine Bewegung, wie wenn sie sich ihm nähern wollte; in diesem Augenblick wallte aber ein kalter Schatten über sein Gesicht, die Augen funkelten unsicher zwischen Lust und Zorn, um den Mund zuckte ein halb spöttisches Lächeln, so daß sie mit fast unmerklicher Betroffenheit die angehobene Bewegung nach dem Pferd hin ablenkte, um dasselbe zu tränken. Reinhart eilte ihr nach und rief, er könne nun nicht mehr zugeben, daß Sie sein Pferd bediene! Sie ließ sich aber nicht abhalten und sagte, sie würde es nicht tun, wenn sie nicht wollte, und er solle sich nicht darum kümmern.

Sie war aber in einiger Verlegenheit; denn die Sachen standen nun so, daß sie doch warten mußte, bis Reinhart ihr wieder Anlaß bot, ihn zu küssen, daß sie aber beleidigt war, wenn es nicht geschah. Er empfand auch die größte Lust dazu; wie er sie aber so wohlgefällig ansah, befürchtete er, sie möchte wohl lachen, allein nicht rot werden, und da er diese Erfahrung schon hinter sich hatte, so wollte er als gewissenhafter Forscher sie nicht wiederholen, sondern nach seinem Ziele vorwärtsstreben. Dieses schien ihm jetzt schon so wünschenswert, daß er bereits eine Art Verpflichtung fühlte, keine unnützen Versuche mehr zu unternehmen und sich des lieblichen Erfolges im voraus würdig zu machen.

Er stellte sich daher, um auf gute Manier wegzukommen, als ob er den höchsten Respekt fühlte und von der Furcht beseelt wäre, mit zu weitgehenden Scherzen ihr zu mißfallen. In dieser Haltung bezahlte er auch seine Zeche, verbeugte sich höflich gegen sie und sie tat das gleiche, ohne daß etwas weiteres vorfiel. Sie nahm alles wohl auf und entließ den Reiter in guter Fassung.

Auf diesem Waldhörnchen wollen wir nicht blasen! sagte er zu sich selbst, als ihm beim Wegreiten das Schild des Hauses in die Augen fiel. Vielleicht führt uns der Auftrag der Pfarrerstochter auf eine Spur, wie das Gute stets zum Bessern führt! Ich will den schalkhaften Seitenpfad aufsuchen, der irgend hierherum zu jenem Schloß oder Landsitz führen soll, wo die unbekannte Freundin haust!

Fünftes Kapitel - Herr Reinhart beginnt die Tragweite seiner Unternehmung zu ahnen

Er fand bald diesen Seitenpfad; es war aber wirklich ein schalkhafter; denn kaum hatte er ihn betreten, so verlor er sich in einem Netze von Holzwegen und ausgetrockenten Bachbetten, bald auf und ab, bald in düsterer Tannennacht, bald unter dichtem Buschwerke. Er geriet immer höher hinauf und sah zuletzt, daß er an der Nordseite des ausgedehnten Berges umherirre. Stundenlang schlug er sich im wilden Forste herum und sah sich oft genötigt, das Pferd am Zügel zu führen.

»Was mir in dieser Wildnis ersprießen wird«, rief er unmutig aus, »muß wohl eher eine stachlichte Distel als eine weiße Galathee sein!«

Aber unvermerkt entwirrte sich zugleich das Wirrsal in ersichtlich künstliche Anlagen, welche auf die Westseite des Berges hinüberführten. Der Weg ging zwar immer noch durch den Wald; er war jedoch geebnet und das Laubholz schön gehalten; noch immer er auf und nieder, enger oder weiter, hier einen Blick in die Ferne erlaubend, dort in dunkle Buchengänge führend. Allein immer deutlicher zeigten sich die Anlagen und verrieten eine feine kundige Hand; da er aber durchaus nicht wußte, wo er war, und nirgends einen Überblick gewinnen konnte, mußte er nun auch befürchten, als ein Eindringling und Parkverwüster zum Vorschein zu kommen. Das Pferd zerriß unbarmherzig mit seinen Hufen den fein geharkten Boden, zertrat Gras und wohlgepflegte Waldblumen und zerstörte die Rasenstufen, die über kleine Hügel führten. Indem er sich sehnte, der traumhaften Verwirrung zu entrinnen, fürchtete er zugleich das Ende und verwünschte die Stunde, die ihn in solche Not gebracht.

Plötzlich lichteten sich die Bäume und Laubwände, ein schmaler Pfad führte unmittelbar in einen offenen Blumengarten, welcher von dem jenseitigen Hofraume nur durch ein dünnes vergoldetes Drahtgitter abgeschlossen war. Gern hätte er sich über Garten und Zaun mit einem Satze hinweggeholfen; da dies aber nicht möglich war, so ritt er mit dem Mute der Verzweiflung und trotzig, ohne abzusteigen, zwischen den Zierbeeten durch, die Schneckenlinien verfolgend, deren weißen Sand der Gaul lustig stäuben ließ.

Endlich war er hinter dem leichten Gitterchen angelangt, das den Garten verschloß, und das Pferd anhaltend, übersah er sich zuerst den Platz, gleichgültig, ob er in dieser barbarischen Lage nun entdeckt würde oder nicht; denn sich zu verbergen schien unmöglich.

Er befand sich auf einer großen Terrasse am Abhange des Berges, auf welcher ein schönes Haus stand; vor demselben lag ein geräumiger, gevierter Platz, durch steinere Balustraden gegen den jähen Abhang geschützt. Der Platz war mit einigen gewaltigen Platanen besetzt, deren edle Äste sich schattend über ihn ausbreiteten. Unter den Platanen und über das Steingeländer hinweg sah man auf einen in Windungen sich weithin ziehenden breiten Fluß und in ein Abendland hinaus, das im Glanze der sinkenden Sonne schwamm. An den zwei übrigen Seiten war der Platz von Blumengründen begrenzt, auf deren einem der verlegene Reinahrd hielt. Er sah nun zu seinem Verdrusse, daß vorn an der Balustrade zwei stattliche Auffahrten auf den Hof mündeten.

Unter den Platanen aber erblickte er einen Brunnen von weißem Marmor, der sich einem viereckigen Monumente gleich mitten auf dem Platze erhob und sein Wasser auf jeder der vier Seiten in eine flache, ebenfalls gevierte, von Delphinen getragene Schale ergoß. Teils auf dem Rande einer dieser Schalen, teils auf dem klaren Wasser, das kaum handtief den Marmor deckte, lag und schwamm ein Haufen Rosen, die zu reinigen und zu ordnen eine weibliche Gestalt ruhig beschäftigt war, ein schlankes Frauenzimmer in weißem Sommerkleide, das Gesicht von einem breiten Strohhute überschattet.

Die untergehende Sonne bestreifte noch eben diese Höhe samt der Fontäne und ruhigen Gestalt, über welche die Platanen mit ihren saftgrünen Laubmassen ihr durchsichtiges und doch kräftiges Helldunkel herniedersenkten.

Je ungewohnter der Anblick dieses Bildes war, das mit seiner Zusammenstellung des Marmorbrunnens und der weißen Frauengestalt eher der idealen Erfindung eines müßigen Schöngeistes als wirklichem Leben glich, um so ängstlicher wurde es dem gefangenen Reinhart zu Mut, der wie eine Bildsäule staunend zu Pferde saß, bis dieses, ein gutes Unterkommen witternd, urplötzlich aufwieherte. Stutzend forschte die schlanke Dame nach allen Seiten und entdeckte endlich den verlegenen Reitersmann hinter dem goldenen Gewebe des leichten Gitterpförtchens. Er bewegte sich nicht, und nachdem sie eine Weile verwunderungsvoll hingesehen, eilte sie zur Stelle, wie um zu erfahren, ob sie wache oder träume. Als sie sah, daß sich alles in bester Wirklichkeit verhielt, öffnete sie mit unmutiger Bewegung das Gatter und sah ihn mit fragendem Blick an, der ihn einlud: ob es ihm vielleicht nunmehr belieben werde, mit den vier Hufen seines Pferdes aus dem mißhandelten Garten herauszuspazieren? Zugleich aber zog sie sich eilig an ihren Brunnen zurück, eine Handvoll Rosen erfassend und der Dinge gewärtig, die da kommen sollten.

Endlich stieg Reinhart ab, und seinen Mietgaul demütig hinter sich herführend, überreichte er der reizvollen Erscheinung, sie fortwährend anschauend, ohne zu reden, mit einer Verbeugung den Brief der Pfarrerstochter.

Oder vielmehr war es nicht der Brief, sondern der Zettel, auf welchen er das Sinngedicht geschrieben:

Wie willst du weiße Lilien zu roten Rosen machen?

Küß eine weiße Galathee: sie wird errötend lachen.

Den Brief hielt er samt der Brieftasche in der Hand und entdeckte sein Versehen erst, als die Dame das Papier schon ergriffen und gelesen hatte.

Sie hielt es zwischen beiden Händen und sah den ganz verwirrten und errötenden Herrn Reinhart mit großen Augen an, während es zweifelhaft, ob bös oder gut gelaunt, um ihre Lippen zuckte. Stumm gab sie den Papierstreifen hin und nahm den Brief, den der um Nachsicht Bittende oder Stammelnde dafür überreichte. Als sie das große Siegel erblickte, verbreitete sich eine Heiterkeit über das Gesicht, welches jetzt in der Nähe wie ein schönes Heimatland aller guten Dinge erschien. Ein kluger Blick ihrer dunklen Augen blitzte auf, und als sie rasch gelesen, lachte sie und sagte mit schalkhaft bewegter Stimme:

Sechstes Kapitel - Worin eine Frage gestellt wird

Er verbeugte sich abermals mit aller Ehrerbietung und sagte: »Ich bin über mein Geschick nicht weniger erstaunt als Sie, mein Fräulein! nur daß ich in ungalanterweise im Vorteil und auf das angenehmste betroffen bin, während ich auf ihrem Gebiete bis jetzt nichts als Schaden und Unheil angerichtet habe. Seit heute früh im Freien, um einer naturwissenschaftlichen Beobachtung nachzugehen, habe ich den Tag damit zugebracht, einen Brief von einer Dame zur andern zu tragen, worin, wie Sie sagen, um Rettichsamen gebeten wird; ich habe mich an diesem Berge verirrt, Gärten verwüstet und mich zuletzt da gefangen gesehen, wo ich schon freiwillig habe hingehen wollen! Welcher Meister hat diese schönen und witzigen Anlagen gebaut?«

»Ich selbst habe sie erfunden und angegeben, es sind eben Mädchenlaunen!« sagte die Dame.

»Alle Achtung vor Ihrem Geschmack! Da Sie aber so kunstreiche Netze ausbreiten, so haben Sie es sich selbst zuzuschreiben, wenn Sie einmal einen groben Vogel fangen, auf den Sie nicht gerechnet haben!«

»Ei, man muß nehmen, was kommt! Zudem freue ich mich, zu sehen, daß meine Anlagen zu was gut sind; denn hätten Sie sich nicht darin gefangen, so wären Sie viel früher angekommen und wahrscheinlich längst wieder weggeritten; so aber, da es spät und weit bis zur nächsten Gastherberge ist, habe ich das Vergnügen, Ihnen eine Unterkunft anzubieten. Denn Sie sind mir angelegentlich empfohlen von meiner Freundin, und sie schreibt, Sie seien ein sehr beachtenswerter und vernünftiger Reisender, welcher mit ihren Eltern die erbaulichsten Gespräche führe!«

»Das wundert mich! Ich habe kaum zwei- oder dreimal das Wort ergriffen und einige Minuten lang geführt!«

»So muß das wenige, das Sie sagten, um so herrlicher gewesen sein, und ich hoffe, dergleichen auch mit Bescheidenheit zu genießen!«

»O mein Fräulein, es waren im Gegenteil zuletzt solche Dummheiten, die ich besonders der jungen Dame sagte, daß sie den gütigen Empfehlungsbrief schwerlich mehr geschrieben hätte, wenn es nicht schon geschehen wäre!«

»So scheint es denn bei Ihnen in keiner Weise mit rechten Dingen zuzugehen! Wenn ich meinen Zweck erreichen will, Sie hierzubehalten, muß ich am Ende, da alles verkehrt bei Ihnen eintrifft, Sie vom Hofe jagen, damit Sie uns um so sicherer von der andern Seite wieder zurückkommen!«

»Nein, schönstes Fräulein, ich möchte jetzo mit Ihrer Hilfe versuchen, der Dinge wieder Meister zu werden! Weisen Sie mir meinen Aufenthalt an, und ich werde ohne Abweichung stracks hinzukommen trachten und mich so fest halten wie eine Klette!«

»Das will ich tun! Aber dann halten Sie sich ja tapfer und lassen sich weder rechts noch links verschlagen, und wenn Sie sich nicht recht sicher trauen, so bleiben Sie lieber auf einem Stuhle sitzen, bis ich Sie rufen lasse! Auf keinen Fall entfernen Sie sich vom Hause, und wenn Ihnen dennoch etwas Ungeheuerliches oder Verkehrtes aufstoßen sollte, so rufen Sie mich gleich zu Hilfe! Läuft es aber glücklich ab und halten Sie sich gut über Wasser, so sehen wir uns bald wieder.«

Mit diesen Worten grüßte sie den Gast und eilte mit ihrem Rosenkorbe in das Haus, um Leute herzusenden. Es erschien bald darauf ein alter Diener mit weißen Haaren, der, als er das Pferd gesehen, einen Stallknecht aus dem weiter rückwärts gelegenen Wirtschaftshofe herbeiholte. Dann kamen zwei Mädchen in der malerischen Landestracht, die er schon im Waldhorn gesehen, und führten ihn in das Haus. Als Reinhart in dem ihm angewiesenen Zimmer einige Zeit verweilt und sein Äußeres in Ordnung gebracht hatte, erschien das eine der Mädchen wieder mit einer breiten Schale voll Rosen, im Auftrage der Herrschaft die Herberge etwas freundlicher zu machen, und das andre folgte auf dem Fuße mit einer schönen Kristallflasche, die mit einem dunkeln südlichen Wein halb gefüllt war, einem Glase und einigen Zwiebäcken, alles auf einem Brette von altmodig geformtem Zinn tragend.

Überrascht von dem Anblick der Gruppe sowie auch etwas übermütig von den fortgesetzt anmutigen Begegnissen dieses Tages, verhinderte er die Mädchen, ihre Gaben auf den Tisch zu setzen, und führte sie mit wichtiger Miene vor einen großen Spiegel, der den Fensterpfeiler vom Boden bis zur Decke bekleidete. Dort stellte er sie, den Rücken gegen das Glas gewendet, auf, und die Jungfrauen ließen ihn einige Augenblicke gewähren, da sie nicht wußten, worum es sich handelte. Mit Wohlgefallen betrachtete er das Bild; denn er sah nun vier Figuren statt zweier, indem der Spiegel den Nacken und die Rückseite der schmucken Trägerinnen wiedergab. Um sie festzuhalten, fragte er sie nach dem Taufnamen ihrer Gebieterin, obschon er denselben bereits kannte, und beide sagten: »Sie heißt Lucia!« Zugleich aber verspürten die Mägde den Mutwillen, stellten die Sachen auf den Tisch und liefen errötend aus dem Zimmer; draußen ließen sie ein kurzes schnippisches Gelächter erschallen, das gar lustig durch die gewölbten Gänge erklang. Bald aber guckten ihre zwei Gesichter wieder zu einer andern Türe des Zimmers herein, und die eine verkündete mit so ziemlichen Worten, als ob sie nicht eben laut gelacht hätte: noch sollen sie dem Herrn sagen, daß er unbedenklich in den nächsten Zimmern herumspazieren möge, falls ihm die Zeit zu lang werden sollte; es seien Bücher und dergleichen dort zu finden. Dann verschwanden sie, indem sie einen Türflügel halb geöffnet ließen.

Reinhart tat ihn ganz auf und trat in das anstoßende Gemach, das jedoch außer einer gewöhnlichen Zimmerausstattung nichts enthielt; er öffnete daher die nächste, bloß angelehnte Türe und entdeckte einen geräumigen Saal, welcher eine Art Arbeitsmuseum der Dame Lucia zu bilden schien. Ein Bücherschrank mit Glastüren zeigte eine stattliche Bibliothek, die indessen durch ihr Aussehen bewies, daß sie schon ältern Herkommens war. An andern Stellen des Saales hing eine Anzahl Bilder oder war zur bequemen Betrachtung auf den Boden gestellt. Es schienen meistens gut gedachte und gemalte Landschaften oder dann einzelne schöne Porträtköpfe, beides aber nicht von und nach bekannten Meistern, sondern von solchen, deren Gestirn nicht in die Weite zu leuchten pflegt oder wieder vergessen wird. Öfter sieht man in alten Häusern derlei Anschaffungen vergangener Geschlechter; kunstliebende Familienhäupter unterstützten landsmännische Talente oder brachten von ihren Reisen dies oder jenes löbliche, durchaus tüchtige Gemälde nach Hause, von dessen Urheber nie wieder etwas vernommen wurde. Denn wie viele sterben jung, wie manche bleiben bei allem Fleiß und aller Begabung ihr Leben lang ungesucht und ungenannt. Um so achtenswerter erschien die Bildung des Fräuleins, da sie ohne maßgebende Namen diese unbekannten Werke zu schätzen wußte und so eifrig um sich sammelte. Die weiß, wie es scheint, sich an die Sache zu halten, dachte er, als er bemerkte, daß alle die älteren oder neueren Schildereien entweder durch den Gegenstand oder durch das Machwerk einem edlern Geiste zu gefallen geeignet waren. Einige große Stiche nach Niclaus Poussin und Claude Lorrain hingen in schlichten hölzernen Rahmen über einem Schreibtisch; auf diesem lag eine Schicht trefflicher Radierungen von guten Niederländern friedlich neben einem Zusammenstoße von Büchern, welche flüchtig zu besehen Reinhart keinen Anstand nahm. Nicht eines tat ein Haschen nach unnötigen, nur Staat machenden Kenntnissen kund; aber auch nicht ein gewöhnliches sogenanntes Frauenbuch war darunter, dagegen manche gute Schrift aus verschiedener Zeit, die nicht gerade an der großen Leserstraße lag, neben edlen Meisterwerken auch ehrliche Dummheiten und Sachlichkeiten, an denen dies Frauenwesen irgendwelchen Anteil nahm als Zeichen einer freien und großmütigen Seele.

Was ihm jedoch am meisten auffiel, war eine besondere kleine Büchersammlung, die auf einem Regale über dem Tische nah zur Hand und von der Besitzerin selbst gesammelt und hochgehalten war; denn in jedem Bande stand auf dem Titelblatte ihr Name und das Datum des Erwerbes geschrieben. Diese Bände enthielten durchweg die eigenen Lebensbeschreibungen oder Briefsammlungen vielerfahrener oder ausgezeichneter Leute. Obgleich die Bücherreihe nur ging, soweit das Gestellte nach der Länge des Tisches reichte, umfaßte sie doch viele Jahrhunderte, überall kein andres als das eigene Wort der zur Ruhe gegangenen Lebensmeister oder Leidensschüler enthaltend. Von den Blättern des heiligen Augustinus bis zu Rousseau und Goethe fehlte keine der wesentlichen Bekenntnisfibeln, und neben dem wilden und prahlerischen Benvenuto Cellini duckte sich das fromme Jugendbüchlein Jung Stillings. Arm in Arm rauschten und knisterten die Frau von Sévigné und der jüngere Plinius einher, hinterdrein wanderten die armen Schweizerburschen Thomas Platter und Ulrich Bräcker, der arme Mann im Toggenburg. Der eiserne Götz schritt klirrend vorüber, mit stillem Geisterschritt kam Dante, sein Buch vom neuen Leben in der Hand. Aber in den Aufzeichnungen des lutherischen Theologen und Gottesmannes Johannes Valentin Andreä rauchte und schwelte der Dreißigjährige Krieg. Ihn bildeten Not und Leiden, hohe Gelahrtheit, Gottvertrauen und der Fleiß der Widersächer so trefflich durch und aus, daß er zuletzt, auf der Höhe kirchlicher Ämter stehend, ein nur in Latein würdig zu beschreibendes Dasein gewann. In seinem Hause verkehrten Herzoge, Prinzessinnen und Grafen; er mehrte und verzierte das gedeihlichste Hauswesen trotz der Bosheit, mit welcher eine neidische Verwaltung stets seine Besoldungen verkürzen wollte. Endlich kaufte er sogar zwei kostbare Uhren, »die der Künstler Habrecht gemacht hatte«, und einen herrlichen silbernen Pokal, welchen vordem der Kaiser Maximilian der Zweite seinem Großvater zum Gnadenzeichen geschenkt und die Ungunst der Zeiten der Familie geraubt. Aber dem hochwürdigen Prälaten elaubte das Wohlergehen, das Ehrendenkmal wieder an sich zu bringen und aufzurichten. Als er zum sterben kam, empfahl er seine Seele inmitten von sieben hochgelehrten, glaubensstarken Geistlichen in die Hände Gottes. Unlang vorher hatter er freilich den letzten Abschnitt seiner Selbstbiographie mit den Worten geschlossen: »Was ich übrigens durch die tückischen Füchse, meine treulosen Gefährten, die Schlangenbrut, litt, wird das Tagebuch des nächsten Jahres, so Gott will, erzählen.« Gott schien es nicht gewollt zu haben.

Diese ergötzliche Wendung mußte der Besitzerin des Buches gefallen; denn sie hatte neben die Stelle ein zierliches Vergißmeinnicht an den Rand gemalt. Aus allen Bänden ragten zahlreiche Papierstreifchen und bewiesen, daß jene fleißig gelesen wurden.

Auf einem andern Tisch lagen in der Tat die Pläne zu den Anlagen, in welchen Reinhart sich verirrt hatte, und andere neu angefangene. Diese Pläne waren nicht etwa auf kleine ängstliche Blätter, sondern mit fester Hand auf zwei große Bogen von dickem Packpapier gezeichnet, und Reinhart wurde von allem, was er sah, zu einer unfreiwilligen Achtung und Verwunderung gebracht. Noch mehr verwunderte er sich, als er in einer Fenstercke noch einen kleinern Tisch gewahrte, wiederum mit Büchern und Schriften bedeckt, nämlich mit Sprachlehren und Wörterbüchern und geschriebenen Heften, die mühselig mit Vokabeln und Übersetzungsversuchen angefüllt waren. Sie schien nicht nur Altdeutsch und Altfranzösisch, sondern auch Holländisch, Portugiesisch und Spanisch zu betreiben, Dinge, die Reinhart nur zum kleinern Teile verstand und da auch mangelhaft; und die Sache berührte ihn um so seltsamer, als es sich in dieser vornehmen Einsamkeit schwerlich um den Gewerbefleiß eines sogenannten Blaustrumpfes handelte.

Wie er so mitten in dem Saale stand, beinah eifersüchtig auf all die ungewöhnlichen und im Grunde doch anspruchslosen Studien, ungewiß, wie er sich dazu verhalten solle, trat Lucia herein und entschuldigte sich, daß sie ihn so lange allein gelassen. Sie habe seine Gegenwart dem kranken Oheim gemeldet, der bedaure, ihn jetzt nicht sehen zu können, jedoch die Versäumnis noch gutzumachen hoffe. Als Reinhart die schön gereifte und frische Erscheinung wieder erblickte, trat ihm unwillkürlich die Frage, die sein Inneres neugierig bewegte, auf die Lippen, und er rief bedachtlos, indem er sich im Saale umsah: »Warum treiben Sie alle diese Dinge?«

Die Frage schien keineswegs ganz grundlos zu sein, obgleich sie ihm keine Antwort eintrug. Vielmehr sah ihn das schöne Fräulein groß an und errötete sichtlich, worauf sie ihn mit etwas strengerer Höflichkeit einlud, sie zu begleiten. Reinhart tat es nicht ohne Verlegenheit und ebenfalls mit einiger Röte im Gesicht.

Siebentes Kapitel - Von einer törichten Jungfrau

Denn er fühlte jetzt, als er sie am Arme dahinführte, daß seine Frage eigentlich nichts andres sagen wollte als: Schönste, weißt du nichts Besseres zu tun? oder noch deutlicher: Was hast du erlebt? Darum schritt das sich gegenseitig unbekannte Paar in gleichmäßiger Verblüffung nach dem Speisezimmer, und jedes wünschte meilenweit vom andern entfernt zu sein, wohl fühlend, daß sie sich unvorsichtig in eine kritische Lage heineingescherzt hatten.