Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Haymon Verlag

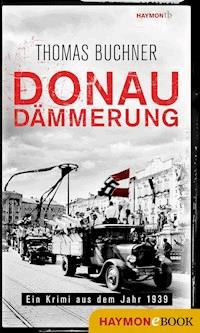

- Kategorie: Krimi

- Serie: Steininger-Krimi

- Sprache: Deutsch

Mord im Ständestaat: Eine Zeitreise ins Linz zwischen den Weltkriegen. Eine Leiche im Hof der Dollfußschule Linz, 1935: Im Hof der Dollfußschule entdeckt der Hausmeister eine Leiche. Der Tote wurde erschossen, es gibt allerdings kaum Spuren, und auch die Identität des Opfers ist unbekannt. Vermisst scheint ebenfalls niemand zu werden. Doch bald keimt der Verdacht, es könnte sich um einen politisch motivierten Mord handeln - es gibt Indizien, dass es sich bei dem Toten um Karl Schinagl handeln könnte, einen ehemaligen Führer des sozialdemokratischen Schutzbundes. Das Problem dabei ist nur: Schinagl sollte eigentlich im Zuchthaus sitzen … Bezirksinspektor Steininger unter Druck Bezirksinspektor Josef Steininger mag es geruhsam. Er schätzt gutes Essen, Zeit mit der Familie und die Ordnung im Gemeindebau. Dass er, auf Wunsch des Polizeipräsidenten, diesen heiklen Mordfall lösen muss, bringt ihn in arge Bedrängnis. Und dann gibt es auch noch Streit mit seiner Frau, Sohn Rudi offenbart, dass er Schauspieler werden möchte, und mit den Nachbarn führt Steininger ohnehin einen zähen Kleinkrieg. Linz am Vorabend des Zweiten Weltkriegs - eine Zeitreise Düstere Stimmung liegt über der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Während die Menschen noch mit den Folgen des Ersten Weltkriegs, mit finanzieller Not und Unsicherheit zu kämpfen haben, gärt es unterhalb der Oberfläche des austrofaschistischen Ständestaates. Man scheut sich, offen seine Meinung zu sagen - und wahrt nach außen hin den schönen Schein des braven Bürgers. Thomas Buchner lässt das Linz der 1930er Jahre lebendig werden - und entführt Sie in eine spannende Zeit voller Unsicherheiten und Umbrüche. ****** >>Ich bin begeistert! Ich mag historische Krimis, kenne aber noch keinen, der in der Zwischenkriegszeit spielt. Aber jetzt ist mir klar: Über die 1930er in Österreich wusste ich bisher viel zu wenig!<<

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Thomas Buchner

Der Fall Schinagl

Ein Linz-Krimi aus den 1930er Jahren

Thomas Buchner

Der Fall Schinagl

1.

Heinrich Leibenfrost blickte finster auf den Hof der Dollfußschule. In der Nacht hatte es geregnet, der wolkenverhangene Himmel spiegelte sich in einer großen Pfütze. Das Laub am Boden war feucht, es würde ihn Mühe kosten, den Hof zu kehren. Aber an diesem Morgen musste der Schulhof sauber sein, denn heute, am 23. April 1935, war der erste Schultag nach den Osterfeiertagen. Und wie stets nach Feiertagen oder Ferien würde Bacher das Gebäude inspizieren und prüfen, ob nicht doch irgendwo in einer Ecke Unrat zu finden war. Er mochte Leibenfrost nicht, denn dieser ließ es ihm gegenüber am, wie Bacher gerne betonte, gebührenden Respekt fehlen. Ein Respekt, der doch eigentlich angebracht sei, denn Bacher war Direktor der Dollfußschule, Leibenfrost hingegen nur Schulwart. Nur seiner Kriegsverletzung, so der Direktor, habe Leibenfrost es zu verdanken, dass er hier beschäftigt war. Und das wiege, wie Bacher nie zu erwähnen vergaß, halt leider immer noch mehr als der Umstand, dass der Schulwart ein verkappter Sozialdemokrat sei. Wenn es nach ihm ginge, so schloss der Direktor üblicherweise, hätte so ein widerborstiger Mensch an einer nach einem Märtyrer benannten Schule nichts zu suchen.

Leibenfrost versuchte gar nicht, sich ein Grinsen zu verkneifen, wenn ihn Bacher „widerborstig“ nannte. Als Bub hatte er immer wieder gestaunt, wenn auf dem Hof der Eltern Schlachttag gewesen war. Wie viele Borsten so ein Schwein doch hatte! Ihm würden sie die Borsten jedenfalls nicht nehmen können, schon gar nicht so eine Witzfigur wie Bacher, der kleine Erdkundelehrer, der im letzten Jahr durch den Zufall seiner Mitgliedschaft bei der Vaterländischen Front ins Direktorsamt geschwemmt worden war. Ärgern konnte ihn Bacher nur mit einer Sache: dass er ihn für einen Sozialdemokraten hielt. Dabei hatte Leibenfrost früher, als noch andere Zeiten herrschten, nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihm jede staatliche Ordnung zuwider war und er deshalb auch die sogenannte Arbeiterpartei verabscheute. Aber wie sollte das ein verbohrter Kopf wie Bacher begreifen? Ihm, dem Studierten, war schon das Wort „Anarchismus“ fremd. Vermutlich kannte er nicht einmal Erich Mühsam, dem er, Leibenfrost, sogar die Hand hatte schütteln dürfen, damals, vor dem Krieg war das gewesen. Aber das war lange her, die meisten Kameraden von früher hatten sich frustriert aus der Bewegung zurückgezogen. Im Krieg, dem er trotz aller Bemühungen doch nicht entkommen war, hatte er einen Arm verloren, und heute musste man froh sein, ein Auskommen zu haben. Er konnte es sich aber nicht verkneifen, gelegentlich, wenn er den Hof kehrte, die Melodie des alten „Proletarierlieds“ zu pfeifen. Früher hatten sie es lauthals gesungen.

Seufzend nahm er den Besenstiel in die schwarz behandschuhte Rechte und begann, Zigarettenstummel und Laub zusammenzukehren. Da die Schule noch verwaist war, sang er heute sogar leise den Text des Liedes vor sich hin: „Wer schafft das Gold zutage.“ Ja, das waren nicht die Herren Studienräte, sondern die Arbeiter, die einfachen Leute. Eines Tages würde er dieses Lied wieder laut singen können, wie damals, als er mit ein paar anderen gegen die Hinrichtung von Sacco und Vanzetti in Amerika demonstriert hatte! Gerade als Leibenfrost bei der dritten Strophe angelangt war – „Wer war von jeher geknechtet/von der Tyrannenbrut?“ –, fiel ihm ein großes, langgestrecktes Bündel in jener Ecke des Schulhofs auf, die durch eine niedrige Mauer vor neugierigen Blicken abgeschirmt war und deshalb von den Schülern häufig für verbotene Hantierungen aufgesucht wurde. Im ersten Moment war Leibenfrost verärgert. Hatte schon wieder einer der Nachbarn hier seinen Dreck hingeworfen! Doch dann sah er eine Hand aus dem Bündel hervorragen, und zwei Schuhe und etwas, das einmal ein Kopf gewesen sein musste. Leibenfrost musste sich setzen. Eine Leiche hatte er das letzte Mal im Krieg gesehen. Ein junger Mühlviertler Rekrut war das gewesen, ein Bauernsohn, der, ohne auf die aufgeregten Zurufe seiner Kameraden zu achten, aufrecht stehend den anstürmenden Russen entgegengestarrt hatte. Kurz nachdem eine Kugel den Rekruten getroffen hatte, war es auch schwarz um Leibenfrost geworden. Als er wieder zu sich gekommen war, war er bereits in einem Feldlazarett gelegen. Dort, wo sein rechter Arm gewesen war, war nichts mehr. Eine Granate war in unmittelbarer Nähe von ihm eingeschlagen.

Der tote Bauernsohn war sein letztes Bild von der Front.

Leibenfrost versuchte, die Gedanken zu verscheuchen, und fingerte eine Zigarette aus der Tasche seines Schurzes. Er musste zur Schutzwache gehen und die Leiche melden. Wenn Bacher in einer Ecke seines Schulhofs einen Toten fand, den Leibenfrost nicht gemeldet hatte, konnte er sich sofort beim Arbeitsnachweis melden. Er, ein alter Anarchist, wie es in Linz nur noch wenige gab, würde also brav seine Bürgerpflicht erfüllen und zu den Hütern der staatlichen Ordnung gehen. Leibenfrost seufzte tief, drückte die Zigarette aus und machte sich auf den Weg.

2.

„Nicht schon wieder diese Schreierei!“

Maria Steininger hob das gerötete, schweißglänzende Gesicht und wischte sich mit dem Handrücken die Haare aus der Stirn. Aus dem Stiegenhaus war lautes Gebrüll zu hören. Sie seufzte, erhob sich ächzend vom Boden der Wohnküche und stellte die Reisbürste und den Kübel mit Seifenlauge zur Seite. Vor der Wohnungstür bot sich ihr ein bekanntes Bild: Ein Mann, Mitte 40, hemdsärmelig und zur Korpulenz neigend, stand schwitzend und mit vor Zorn gerötetem Gesicht vor der offenen Aborttür. Ihm gegenüber, in der Eingangstüre der Nachbarwohnung stehend, rang eine verhärmt wirkende Frau die Hände. Frau Steininger war keine neugierige Person, die anderen konnten ihrer Ansicht nach tun und lassen, was sie wollten, sofern sich dies innerhalb der Grenzen der Schicklichkeit abspielte. Wenn aber ihr Mann, Josef Steininger, Bezirksinspektor bei der Linzer Kriminalpolizei, wieder einmal im Stiegenhaus Radau schlug, musste sie eingreifen.

„Was ist denn schon wieder, Pepi?“

„Ja, schau dir das doch einmal an!“, rief ihr Mann und deutete in den zwischen den Wohnungen der Steiningers und der Grafeneders gelegenen Abort. „Der Grafeneder, dieser ungustiöse Kerl, hat das Klo wieder komplett verdreckt! Eine Sauerei, eine grausliche!“ Krachend schlug er die Aborttüre zu.

„Jessas Maria, Herr Inspektor, ich bitt Sie, regen Sie sich um Gottes willen nicht so auf! Was werden denn die Leute denken!“ Mathilde Grafeneder, deren Mann den immer wiederkehrenden Zank verursachte, war den Tränen nahe. Sie ließ sich nie etwas zuschulden kommen und verzieh alles. Selbst dem Krämer, bei dem sie seit einem Vierteljahrhundert einkaufte, hielt sie die Treue, obwohl er sie im Krieg und unmittelbar danach, wo jeder schauen musste, wo er blieb, mit überhöhten Preisen und gepanschter Ware nach Strich und Faden betrogen hatte. Irrtümlich zu viel herausgegebenes Wechselgeld brachte sie umgehend zurück und entschuldigte sich auch noch, das Versehen nicht sofort bemerkt zu haben. Nie wäre sie auf die Idee gekommen, verdorbene oder falsch gewogene Ware zu reklamieren, lieber kaufte sie von den Groschen, die sie sich vom Haushaltsgeld absparte, heimlich bei einem anderen Krämer noch einmal dasselbe. Geduld und Nachsicht beruhten bei Mathilde Grafeneder auf dem festen Glauben an eine höhere Gerechtigkeit, die sich, so war sie überzeugt, dereinst wieder einstellen und all das vergelten würde, was sie nun auf sich nahm. Teil dieses Glaubens war die heilige Dreifaltigkeit von Kaiser, Kirche und Polizei. Der Kaiser war ihr – vorläufig, wie sie zu betonen pflegte – abhandengekommen, auch die Kirche hatte bessere Tage gesehen, aber die Polizei war und blieb unerschütterlicher Ausdruck der Staatsgewalt.

Wenn das Schicksal nun dafür gesorgt hatte, dass dieser Teil der Dreifaltigkeit leibhaftig und in Gestalt des Bezirksinspektors Josef Steininger neben ihr wohnte, so erkannte sie darin die Aufgabe, Sorgen von ihm fernzuhalten, soweit dies einer Nachbarin zustand.

Nur leider war sie mit einem Mann verheiratet, der weder ihren Glauben noch die daraus abgeleitete Aufgabe teilte. Er hatte zwar beim Zoll einen geruhsamen, sicheren und mit Pensionsanspruch ausgestatteten Posten, aber aus Gründen, die ihr stets verborgen bleiben würden, bereitete es ihm Freude, dem Nachbarn den gebührenden Respekt zu versagen. Frau Grafeneder war mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass er Steininger nur sekkierte, um in Wahrheit siezu quälen. Natürlich wusste ihr Gatte um ihren grenzenlosen Respekt vor dem Bezirksinspektor, den sie auch im Gespräch mit ihrem Mann stets nur „Herr Steininger“ nannte. Natürlich machte er sich auch lustig darüber, dass sie den Radioapparat nur dann anstellte, wenn Steininger nicht daheim war, um seine Ruhe nicht zu stören. Aber musste er deshalb seinen Ärger über die eigene Frau auf diese Weise ausleben?

Leider wurde Herr Grafeneder in seinen Bemühungen durch seinen Arbeitgeber, das Zollamt, unterstützt. Naturgemäß nicht willentlich und auch nicht wissentlich, aber doch durch die Tatsache, dass Herr Grafeneder seinen Dienst um sieben Uhr in der Früh antrat, während Herr Steininger erst eine halbe Stunde später ins Büro aufbrach. Diesen Vorsprung nutzte nun Grafeneder aus, um, im Unterhemd und mit dem Linzer Volksblatt unterm Arm, den Abort aufzusuchen und dabei regelmäßig die Betätigung der Spülung zu unterlassen. Nur wenige Minuten, nachdem Grafeneder das Haus zu verlassen pflegte, machte sich Steininger auf denselben Weg. Hatten die Osterfeiertage durch die Lockerung der jeweiligen Tagesabläufe eine gewisse Entspannung mit sich gebracht, beschwor der nun wieder einsetzende Beamtenalltag erneut jene Konflikte herauf, wie sie sich an diesem Dienstagmorgen nach Ostern abspielten.

„Aber woher wissen S’ denn, dass das mein Mann war, Herr Inspektor?“, unterbrach die Grafeneder zaghaft die Tiraden des Nachbarn.

„Wer denn sonst? Um die Zeit geht ja nur Ihr Mann!“, schrie Steininger mit hochrotem Kopf und bebendem Schnurrbart.

„Geh, Pepi, jetzt bist aber ruhig! Es kann ja wirklich wer anderer gewesen sein. Der Nemecek zum Beispiel“, suchte nun auch Frau Steininger zu beruhigen, die in der Aufregung ihres Mannes nur kindisches Getue sehen konnte.

„Blödsinn, der Alte kommt doch seiner Lebtag nimmer in den zweiten Stock herauf!“, echauffierte sich Steininger weiter. Nemecek war ehemaliger Bankbeamter in den Siebzigern, schwach auf den Beinen und im Haus für seine Münzsammlung und seine Inkontinenz bekannt. Seine Tochter, mittlerweile auch schon in den Vierzigern und gut verheiratet, kam täglich, um nach ihm zu sehen und auf sein Sterben zu hoffen. Alle Versuche der Hausparteien, den Alten aus der übelriechenden Wohnung loszuwerden, scheiterten an seinem störrischen Beharren auf einen eigenen Hausstand und am Unwillen der Tochter, den pflegebedürftigen Alten zu sich zu nehmen.

„Außerdem kenn ich den Geruch schon!“, brüllte Steininger weiter. „Das kann nur der Grafeneder gewesen sein! Ich weiß nicht, was Sie Ihrem Mann zu Ostern wieder gekocht haben!“ Frau Grafeneder brach in Tränen aus, was den Bezirksinspektor nur noch mehr zu reizen schien.

„Und überhaupt hab ich ihn dabei gesehen!“, setzte er nach.

„Du hast ihm zugeschaut?“, wunderte sich Frau Steininger.

„Im Guckloch hab ich rein zufällig gesehen, wie er rausgekommen ist aus dem Abort“, bestätigte Steininger.

„Wieso hast es ihm dann nicht direkt ins Gesicht gesagt?“

„Lenk jetzt nicht ab, Mizzi! Und überhaupt ändert das nichts an der Sache selbst, dass man hier nämlich von Schweinen umgeben ist!“, redete sich Steininger weiter in Rage.

„Geh, Pepi, jetzt reiß dich zusammen, das ist ja keine Affäre! Die Frau Grafeneder und ich, wir putzen das weg, ich hab auch noch ein Sackerl Lavendel übrig, das wir reinhängen können wegen dem Geruch, dann passt’s schon wieder. Ist gar kein Grund, sich so aufzuregen. Nimm halt derweil den Nachttopf“, schlug Maria Steininger, mittlerweile auch verärgert, vor.

„Na, mir ist’s vergangen“, brummte ihr beleidigter Mann. „Ich habe ein im Mietvertrag festgehaltenes Anrecht auf den Abort, da werd ich doch nicht den Topf nehmen!“ Sein Zorn war nun durch das schlechte Gewissen gegenüber der Nachbarin, die ja, wie er zugeben musste, keine Schuld traf, etwas gemildert. Dem Frieden zuträglich war auch das „kleine Versöhnungsstamperl“, wie die Grafeneder es nannte, ein dreifacher Obstler, mit dem sie strahlend aus der Wohnung getrippelt kam.

„Ich geh am Amt, dort hab ich meine Ruh“, brummte der besänftigte Steininger, am Schnaps nippend. „Wenn’s dann überhaupt noch geht, die schrecklichsten Krankheiten kann man sich da holen, wenn man’s zurückhält!“, dozierte er mit erhobenem Zeigefinger.

„Da haben S’ recht, Herr Inspektor“, pflichtete ihm die Grafeneder eifrig nickend bei, „bei meinem Onkel selig, da hat’s auch so angefangen, wie er …“

„Ja, ja“, unterbrach Steininger unwirsch, leerte das Glas in einem Zug und sprach, zu seiner Frau gewandt: „Hol mir Mantel und Hut, Mizzi, bin eh schon spät dran, jede Woche derselbe Tanz. Und hol den Rudi aus den Federn! Der kommt ja schon wieder zu spät in die Schule!“ Der 16-jährige Rudi Steininger, einziges Kind des Paares, war stets nur mit Mühe aus dem Bett zu bringen. Dabei spielte, abgesehen von seinem Schlafbedürfnis, besonders der Umstand eine Rolle, dass ihn ein langer Tag im Realgymnasium erwartete.

Mit Mantel, Hut und Aktentasche, in der sich, wie stets, die Blechdose mit seiner Jause und eine Flasche mit kaltem Milchkaffee befand, stapfte der immer noch nicht völlig Beruhigte die Stiege hinunter, quittierte den Gruß des Hausmeisters Hanikel mit einem Nicken und trat auf die Straße. Dort steckte er sich, wie stets, die erste „Donau“ des Tages an und machte sich gemächlichen Schrittes auf den Weg ins Büro.

Wieder so ein Tag, an dem er sich von der ersten Stunde an ärgern musste. Sein anstrengender Dienst erforderte ein ruhiges Zuhause, davon war er überzeugt. Aber gerade daheim schien man ihm das Leben vergällen zu wollen. Wie gerne würde er seine Frühstückszigarette noch am Küchentisch rauchen – aber seine Frau hatte es ihm schlichtweg untersagt. In anderen Fällen vermochte Steininger sie mit einer Mischung aus hartnäckig vorgebrachter Forderung und süßen Worten, in besonders schwierigen Fällen auch mit ein paar unbeholfenen Liebkosungen zu erweichen, aber beim Rauchen biss Steininger auf Granit. Nicht einmal nach dem Sonntagsbraten war ihm eine Verdauungszigarette vergönnt. Der Zigarettenrauch, so klagte sie, verfärbe die Wände und sei überdies schädlich, noch dazu mit einem Kind im Hause. Ein Kind?! Steininger lachte laut und hämisch auf, was ihm den verwunderten Blick eines Passanten eintrug. Mit 16 Jahren ist ein Bub kein Kind mehr, auch wenn sich der Rudi oft noch so aufführt, sinnierte Steininger, während er, einem Fuhrwerk der Brauerei Poschacher ausweichend, die Landstraße erreichte und eine eben haltende Straßenbahn bestieg.

Um seinen Ärger über die häuslichen Verhältnisse etwas zu mildern, beteiligte er sich am allgemeinen Schimpfen der Straßenbahnbenutzer über eine Mühlviertler Bäuerin, die partout mit mehreren Körben Kraut einen Platz in der Tramway ergattern wollte. Die Mizzi, so spann er seine Gedanken fort, hatte sich da von irgendwelchen Tratschweibern am Markt wieder so einen neumodischen Schmarrn aufschwätzen lassen. Ihr als Landmensch fehlte halt doch das Weltläufige, das ihm als gebürtigem Städter zu eigen war. Natürlich, ganz unrecht hat sie ja nicht, sinnierte Steininger. Vor allem bei jenen, die nicht nur passionierte, sondern gewissermaßen krankhafte Raucher sind. Heutzutage schien dies ja allgemein üblich zu werden, besonders bei jenen, die bereits in frühester Jugend damit anfingen und nicht, wie er, die reinigende Erfahrung des Weltkrieges mitgemacht hatten. Aber Steininger schien es vollkommen ausgeschlossen, dass die paar „Donau“, die er sich gönnte, ungesund waren. Ganz im Gegenteil! Nur ihrer beruhigenden Wirkung glaubte er es zu verdanken, dass die Situation im Stiegenhaus nicht völlig aus dem Ruder gelaufen war. Wer weiß, was er alles mit der Grafenederin gemacht hätte, wenn nicht der Gusto auf die erste Zigarette des Tages so groß gewesen wäre. Und gerade die nervliche Belastung seines Berufs erschien Steininger gewissermaßen per se den regelmäßigen Konsum von Tabak zu verlangen.

Ihm fiel Reichenthaler ein, der im Herbst in Pension gegangen war. Ein zitterndes Wrack war der nur noch gewesen, denn er hatte allerhand mitgemacht: Vor 1914 war es ja noch gemütlich gewesen, die größte Aufregung, abgesehen von wenigen Kapitaldelikten, war der alljährliche Kaisergeburtstag. Aber dann war es losgegangen; Krieg, Unruhe in den Betrieben, Demonstrationen, Umsturz 1918, ein paar ganz Radikale, die eine Räterepublik wollten, dann die Inflation, wo man am Morgen nicht wusste, wie viel man am Abend von seinem Geld kaufen konnte, und natürlich die Überführung der Polizei in den Bundesdienst. Reichenthalers Sohn war lange arbeitslos gewesen und hatte sich dann aufgehängt. Der Schutzbundaufstand im Februar 1934 und der Naziputsch ein paar Monate später hatten Reichenthaler schließlich in eine Apathie versinken lassen, aus der ihn nichts und niemand mehr hatte aufrütteln können. Steininger hatte ihn nie rauchen sehen, in einem Gespräch hatte Reichenthaler sogar behauptet, Fleisch wäre ungesund. Beim Abschiedsessen anlässlich seiner Pensionierung in der „Schießstätte“ in Kleinmünchen hatte er in einem Schwammerlgulasch herumgestochert und an einem Mineralwasser genippt. Vor wenigen Wochen war die Beerdigung gewesen. Ein abschreckendes Beispiel, dieser Reichenthaler, war Steininger überzeugt.

„Aufpassen, Herr Nachbar!“, brummte ihn ein alter, verschwitzter Arbeiter an, dem Steininger auf die Zehen gestiegen war.

„Selber aufpassen, heißt’s!“, fauchte er zurück.

Und außerdem, sinnierte Steininger weiter, als er sich am Franz-Josephs-Platz endlich aus der Straßenbahn drängte, war er als Beamter und Linzer nicht geradezu verpflichtet zu rauchen? Spülte das Tabakmonopol nicht Jahr für Jahr bitter benötigtes Geld in die Staatskassen, aus denen er sein Salär bezog? Und wurden seine geliebten „Donau“-Zigaretten nicht hier in Linz fabriziert, in der Tschickbude, wie die Tabakfabrik in der Stadt genannt wurde? Deren neuer Gebäudekomplex, der eben entstand, fiel zwar für Steiningers Geschmack zu modern aus, war aber doch imposant, wie er zugeben musste. Und Imposanz war etwas, das der Stadt, trotz ihrer augenscheinlichen Qualitäten, fehlte.

Steininger fühlte sich als Städter durch und durch, für ihn eine Quelle des Stolzes angesichts der zahlreichen Zugezogenen aus den oberösterreichischen Landgemeinden und aus Böhmen. Seine Frau war ja auch aus dem tiefsten Mühlviertel, wie Steininger nicht müde wurde zu betonen, noch dazu stammte sie von einer kleinen Landwirtschaft ab. Das bedeutete für ihn zugleich, unter seinen Möglichkeiten geheiratet und vom Herrgott einen mühevollen Erziehungsauftrag übertragen bekommen zu haben. Vielleicht stammte ja daher ihre Abneigung gegen das Zigarettenrauchen? Die Bauern rauchten ja allenfalls einen Tschibuk und streckten den Tabak mit allerhand Kraut, wie er gehört hatte, manche hielten sogar noch dem Kautabak die Treue, das wusste er aus den Erzählungen seiner Schwägerin.

Wer also „Donau“ rauchte, sorgte dafür, dass in Linz nicht noch mehr Leute arbeitslos wurden und dass der Staat auch weiterhin Geld dafür hatte, dass Ordnung gehalten wurde. Nicht zuletzt durch ihn, Bezirksinspektor Steininger. Dieser Gedanke tat wohl, und gemächlichen Schrittes ging er durch die Rathausgasse zur Bundespolizeidirektion im Rathaus.

3.

„Guten Morgen, die Herren!“

„Morgen, Steininger!“

„Servus, Steininger!“

Kriminalrevierinspektor Friedrich Sedlak räkelte sich in seinem Schreibtischsessel und gähnte. Ihm gegenüber saß Revierinspektor August Lampelmaier, der nur kurz von einem Blatt Papier aufblickte, auf dem er mit einer Feder in akkurater Schrift etwas notierte.

„Na, Lampelmaier, was schreibst du denn da? Machst am End gar schon den Quartalsbericht?“

„Eine Eingabe macht er wieder, der Lampelmaier, wegen dem ‚Erledigt‘-Stempel“, grinste Sedlak.

Lampelmaier blickte, die verrutschten Ärmelschoner zurechtzupfend, grimmig über die Ränder seiner kleinen, runden Brille auf seinen Vorgesetzten Steininger. Er war in erster Linie für den Innendienst zuständig und legte Wert auf eine korrekte Aktenführung. Der hierzu unabdingbare „Erledigt“-Stempel war nun allerdings – trotz pfleglichster Behandlung des Beamten – nach jahrelangem Gebrauch am Ende.

„Ja, ja, spottets nur. Den Herren ist das ja wurscht, wie die Berichte ausschauen, und ich bin dann wieder der Depp. Seit Allerheiligen komm ich um einen neuen Stempel ein! Nicht einmal abgelehnt wird das Ansuchen“, klagte er und strich sich über seinen altmodischen, vor Jahren ergrauten Backenbart. „Dann heißt’s wieder bei den Herren Hofräten: Ja, ja, der Lampelmaier schaut schon nur mehr auf die Pension, der wird schlampert.“

Lampelmaier war mit seinen 58 Jahren der älteste Beamte der Abteilung, hatte es aber dennoch nur zum Revierinspektor gebracht. Bei den Vorgesetzten galt er als zuverlässig und akkurat, aber zu behäbig, um selbst Ermittlungen leiten zu können. Lampelmaier selbst schien dies, trotz der damit verbundenen geringeren Bezüge, wenig auszumachen. Er schätzte die Beschaulichkeit des Innendienstes, der ihm auch jene Sicherheit vermittelte, die der Außendienst nicht zu bieten hatte. 1918 hatte er sich zunächst scheinbar mühelos mit der Republik arrangiert, in den letzten Jahren jedoch ein nostalgisches Faible für die Monarchie entwickelt.

Zäh verteidigte er jedes Relikt der alten Habsburgermonarchie und beklagte, wenn Einrichtungen oder Usancen aus dieser Zeit verschwanden. Ein besonderes Ärgernis waren ihm die Straßenumbenennungen, die von der sozialdemokratischen Stadtverwaltung durchgeführt worden waren. Vor allem hatte ihn gewurmt, dass die nach dem Kronprinzen Rudolf benannte Straße in die „Karl-Marx-Straße“ und der Franz-Josephs-Platz in den „Platz des 12. November“ umgewandelt worden waren. Nach der Ausschaltung der sozialdemokratischen Gemeinderegierung waren zahlreiche Umbenennungen rückgängig gemacht worden, doch seine Genugtuung darüber währte nur kurz. Immer wieder fand er Anlass zur Klage über die neue Zeit.

Sedlak wiederum galt als aufstrebender Stern der Linzer Polizei. Er war selbstbewusst, gepflegt und eloquent, was ihn aber nicht bei allen Kollegen unbeliebt machte. Seine Gewandtheit und seine Fähigkeit im Umgang mit Menschen erwiesen sich zuweilen bei Verhören als Vorteil, besonders bei jenen, die mehr Takt erforderten, als bei der Linzer Polizei üblich war. Er hatte, wie allgemein behauptet wurde, gut geheiratet. Seine Frau stammte aus besseren Verhältnissen, die beiden Töchter waren reizend. Sein Vorwärtskommen wurde aber durch seine politische Einstellung etwas gebremst. Sedlak war Deutschnationaler, was an sich kein Problem dargestellt hätte. Allerdings war dies, wie man im Präsidium hinter vorgehaltener Hand munkelte, bei ihm mit einem ausgeprägten Faible für Hitler verbunden – was ihn bei der Leitung der Polizei nach dem Verbot der Nationalsozialisten 1933 und deren missglücktem Putsch im Juli 1934 nicht gerade für höhere Aufgaben empfahl. Sedlak war aber weder Mitglied der illegalen Partei noch am Putschversuch beteiligt gewesen, auch äußerte er sich kaum zu politischen Ereignissen. Selbst die im Haus mit großer Empörung aufgenommene Gehaltskürzung für Beamte hatte er nicht kommentiert. Viel größeres Interesse schien der elegant gekleidete Mann für jüngere Damen aus höheren Kreisen zu haben. Gelegentlich hielt er sich zu später Stunde in der Boston-Bar des Hotels „Weinzinger“ am Donaukai auf, so munkelte man. Erwischt hatte man ihn aber noch nicht.

„Na, Lampelmaier, vielleicht wird’s ja was mit dem Stempel, wenn wir umgezogen sind“, neckte Steininger.

„Gott bewahre, dass ich das noch mitmachen muss!“, rief dieser empört. Den Beschluss, die Bundespolizeidirektion aus dem Rathaus in ein ehemaliges Hotel zu verlegen, empfand er als weitere Perfidie der neuen Zeit.

„In ein Hotel wollen sie uns verlegen! Ein Amt! Stell sich das mal einer vor! Wie sollen denn die Leute da Respekt vor der staatlichen Ordnung behalten? Unter’m Kaiser“, er fuchtelte mit der Feder, dass die Tinte spritzte, „wär das undenkbar gewesen!“

Es klopfte zaghaft, und das rotwangige Gesicht des jungen Kriminalbeamten Adolf Ertl schob sich vorsichtig in den Raum.

„Ertl, wie oft hab ich Ihnen schon gesagt, dass Sie da herinnen nicht anklopfen müssen. Wir sind ja nicht im Grand Hotel“, brummte Steininger.

„Noch nicht!“, warf Lampelmaier ein.

„Entschuldigen S’, Herr Bezirksinspektor, ich hab’s vergessen.“

Einen Moment lang herrschte Schweigen.

„Ja, und was wollen S’ jetzt?“, schnauzte Steininger das zusehends ins Hochrot übergehende Gesicht an.

„Entschuldigen Sie, Herr Inspektor. Es ist grad fernmündlich durchgegeben worden, dass wir eine Leiche haben.“

„’fix noch einmal, Sie Mondgesicht!“, brüllte Steininger. „Entschuldigen Sie sich doch nicht permanent, und rücken S’ endlich raus, was los ist!“

Ertl war so gar nicht nach seinem Geschmack, dem Burschen fehlte der Schneid, was Steininger darauf zurückführte, dass der junge Mann das Stahlbad der Frontnicht miterlebt hatte.

„Steininger, schrei doch nicht immer gleich so mit dem armen Buben!“, ärgerte sich Lampelmaier, dem Ertl als vielversprechendes Talent im komplexen Feld der Aktenführung erschien.

„Eine Leiche? Unfall oder Mord?“, wandte er sich an das mittlerweile purpurne Ertlgesicht.

„Das ist nicht durchgegeben worden, es hat nur geheißen, es sollen, ähm, es mögen Herren vom Sicherheitsbüro vorbeikommen.“

„Ist auch durchgegeben worden, wo die Herren vom Sicherheitsbüro vorbeikommen sollen?“, brachte Steininger, sichtlich um Fassung ringend, hervor.

„Ja, das schon, bei der Dollfußschule haben s’ die Leiche gefunden“, stotterte Ertl.

„Dollfußschule?“, fragte Sedlak.

„Na, was halt früher die Diesterwegschule war, heißt jetzt Dollfußschule“, klärte ihn Lampelmaier auf.

„Das ist aber neu“, meinte Steininger.

„Damit ihn ja niemand vergisst, schließlich ist er ja für Österreichs Freiheit gefallen“, paraphrasierte Sedlak den offiziellen Sprachgebrauch und schaffte es, seinem Tonfall keinerlei Ironie beizumengen.

„Na schön, Ertl, Sie rufen uns den Wagen. Sedlak, sag’s dem Strasser und dem Haslinger, die sollen ihr Zeug mitnehmen.“

Wenige Minuten später saßen die vier mehr schlecht als recht im bereitgestellten Wagen und ließen sich von einem schweigsamen, an einem stinkenden Stumpen herumkauenden Chauffeur zum Fundort bringen. Die Dollfußschule lag gegenüber dem Südbahnhofgelände, zwischen dem dicht bebauten älteren Stadtkern und einem seit einigen Jahren rasch wachsenden Erweiterungsgebiet, das die sozialdemokratische Stadtregierung vor allem für die Arbeiterbevölkerung der nahen Fabriken vorgesehen hatte. Sie war unter dem Namen „Diesterwegschule“ erst vor wenigen Jahren eröffnet worden und zählte zu den Prestigeobjekten der sozialdemokratischen Gemeindeväter. Steininger, dessen Wohnung nur wenige Minuten Fußweg von der Schule entfernt in der Bürgerstraße lag, hielt den Bau zwar für hässlich, musste aber zugeben, dass diese Schule für die rasch wachsende Bevölkerung in den Arbeitervierteln dringend nötig gewesen und tatsächlich gut ausgestattet war.

Im Februar letzten Jahres war sie einer der Brennpunkte der Kämpfe mit den aufständischen Schutzbündlern gewesen, was für Steininger allerdings Beweis genug war, die sozialdemokratischen Bauaktivitäten für nicht ganz koscher zu halten. Die Zeitungen hatten damals berichtet, dass die Diesterwegschule, wie andere Gebäude auch, nur so von geheimen Waffenverstecken strotzte – in Steiningers Augen ein neuerliches Indiz dafür, dass es sich bei den „Marxisten“ im Grunde doch um finstere Gesellen handelte.

Als der Wagen vor der Schule hielt, stöhnte Strasser auf. „Die Spuren!“

Rund um den Fundort der Leiche hatte sich eine Menschentraube gebildet: Schulkinder, die von ihren hilflos mit den Armen fuchtelnden Lehrern nicht daran gehindert werden konnten, die Leiche zu inspizieren, Frauen mit Einkaufstaschen in den Händen und Arbeiter, die müde von der Nachtschicht nach Hause gingen, sich aber dennoch diese Attraktion nicht entgehen lassen wollten.

Steininger rümpfte die Nase. Über der Gegend machte sich der Geruch der nahegelegenen Kaffeefabrik Franck wieder besonders intensiv bemerkbar.

Kaum waren die Beamten dem Wagen entstiegen, eilte ihnen auch schon dienstfertig ein schnurrbärtiger, langbeiniger Rayonsinspektor von der Sicherheitswache entgegen. Obwohl es für die Jahreszeit warm war, hatte er für diese außergewöhnliche Amtshandlung nicht auf seinen flaschengrünen Dienstmantel verzichten wollen. Auf seiner Stirn glänzten Schweißperlen, die Linke umfasste krampfhaft den Griff des Dienstsäbels, er salutierte.

„Rayonsinspektor Walch meldet sich zur Stelle.“

Während sich Strasser und Haslinger mit dem Fotoapparat und weiteren kriminaltechnischen Utensilien zur Leiche begaben, wandte sich Steininger zunächst an den Uniformierten.

„Guten Morgen! Also, was haben wir?“

„Eine männliche Leiche, offensichtlich hat ihm wer in den Kopf geschossen, schaut jedenfalls ziemlich grauslich aus. Er liegt eh gleich da hinten.“ Der Inspektor deutete in Richtung der Menschentraube, wo Strasser und Haslinger eben versuchten, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen. Beim Eintreffen der Kriminalpolizei war kurz das leise Murren der Leute einer stummen Neugierde gewichen, die sich aber alsbald wieder in ein umso lauteres Murren verwandelte.

„Schauen S’, dass die Leute verschwinden, Walch! Vor allem die Kinder sollen weg!“

„Ja, wie denn, Herr Inspektor? Sie haben leicht reden. Der Posten ist klein, ein Kollege ist im Spital, dem hat ein Zigeuner bei der Perlustrierung am Markt ein Messer hineingerammt, und der zweite Kollege hat Telefondienst“, lamentierte Walch.

„Na, wird dann auch so gehen müssen. Was haben überhaupt die Leute?“, raunte Steininger Walch zu.

„Na ja, zuerst hat’s geheißen, dass ein Kind umgebracht worden ist, da sind die Leute narrisch worden, weil s’ geglaubt haben, die Polizei schützt keine Arbeiterkinder. Und jetzt, wo s’ die Leiche gesehen haben, sagen s’, die Polizei schert sich nicht um tote Arbeiter.“ In vorwurfsvollem Tonfall ergänzte er: „Noch dazu, wo Sie so spät daherkommen.“

„Was heißt spät daherkommen?“, fuhr Steininger auf. „Ist doch grad erst telefoniert worden!“

Walch zuckte mit den Schultern: „Ja, das schon, ich sag bloß nach, was die Leute so sagen.“

„Wieso eigentlich tote Arbeiter? Weiß man denn, wer die Leiche ist?“, fragte Sedlak.

„Das nicht, aber vom Gewand her“, Walch deutete in Richtung der Leiche, „war er kein Vornehmer nicht und außerdem ist das ja eine Arbeitergegend, die wo …“

„Ja, ja“, brummte Steininger, „wir wissen, eine Arbeitergegend, wo die Polizei nicht gut angeschrieben ist.“

Walch nickte heftig: „Freilich, schon von Haus aus nicht und dann erst recht nicht seit der Geschichte im letzten Jahr!“

Wenn sich auch nur ein Teil der Arbeiter am Schutzbundaufstand im Februar 1934 beteiligt hatte, galt doch seitdem die Polizei, die neben Bundesheer und Heimwehr an den Kämpfen auf der Gegenseite gestanden hatte, als Verräter an den Arbeitern, auch wenn viele davon selbst der Sozialdemokratie nahegestanden waren.

„Ich könnte Ihnen Sachen erzählen, was man da als kleiner Beamter so alles mitmacht! Da haben Sie als Kriminaler ja gar keine Ahnung! Zum Beispiel …“, wollte Walch seinen klagenden Sermon weiter ausführen, doch Steininger unterband dies mit einer unwirschen Handbewegung.

„Immer dieselbe Jammerei. Wissen wir alles! Schauen wir uns halt die Sache einmal näher an“, bemerkte er und bahnte sich, gefolgt von Sedlak und Walch, durch die Menschenansammlung einen Weg zur Leiche, wo Strasser und Haslinger bereits damit beschäftigt waren, Fotos vom Opfer zu machen und die Kleidung des Mannes zu durchsuchen.

Der Tote lag in einer Ecke des Schulhofs, von einer Mauer verdeckt und daher von der Straße her nicht zu sehen. Die Leiche lag auf der Seite und hatte den linken Arm leicht vom Körper weggestreckt. Die den Betrachtern zugewandte Hälfte des Gesichts war mit Blut verschmiert und kaum zu erkennen. Es sprach tatsächlich einiges dafür, dass der Mann erschossen worden war. Ob das allerdings bei der Schule geschehen war oder ob sein Mörder ihn in einem halbherzigen Versuch, die Leiche zu verstecken, dort hingeschafft hatte, konnte noch nicht geklärt werden.

Steininger schätzte den Toten auf Ende dreißig, er konnte aber auch jünger sein, denn sein hohlwangiges Gesicht oder das, was davon noch übrig war, ließ ihn vermutlich älter wirken, als er tatsächlich war. Er trug einen einfachen braunen Anzug und ein verschmutztes weißes Hemd, das mit Blutflecken bedeckt war. Steininger bemerkte, dass die Hände des Toten von körperlicher Arbeit zeugten, die Fingernägel aber durchaus gepflegt waren. Möglicherweise hatte der Mann früher harte Arbeit verrichten müssen, in letzter Zeit aber eine andere Tätigkeit ausgeübt.

„Ich sag’s Ihnen, Herr Inspektor, wenn Sie den Mörder nicht gleich finden, können wir uns hier wieder warm anziehen. Die Sicherheitswache muss ja immer ausbaden, was …“

„Wer hat ihn denn überhaupt gefunden?“, unterbrach Steininger, den allmählich die Geduld verließ.

„Der Hausmeister von der Schule, beim Zusammenkehren. Die Ecke da ist ja nicht so einfach einzusehen, da muss einer schon genauer hinschauen.“ Walch winkte dem abseits stehenden, finster dreinblickenden Leibenfrost, der immer noch seinen Besen in der schwarz behandschuhten Rechten hielt. „Sie! Kommen S’ her, der Bezirksinspektor Steininger will mit Ihnen reden!“

Missmutig schlurfte der Mann zu den Polizisten.

„Sie haben die Leiche gefunden?“, wandte sich Steininger an ihn.

Leibenfrost nickte.

„Wie heißen S’?“

„Leibenfrost Heinrich heiß ich.“

„Sie sind hier der Schulwart?“

Leibenfrost nickte wieder.

„Kriegsinvalide?“, fragte Steininger weiter, auf die Armprothese des Mannes deutend.

Erneut ein Nicken.

„Recht redselig sind Sie ja nicht.“

Leibenfrost zuckte die Schultern.

„Wo hat Sie’s denn erwischt?“

„An der Russlandfront, Winter 1917.“

„Sie waren beim Landwehrregiment? Da sind wir ja Kameraden. Da war ich nämlich auch.“

„Kann mich aber nur an einen erinnern, der Steininger geheißen hat“, brummte Leibenfrost, auf den Besen gestützt. „Und der war nie vorne im Dreck, sondern ist auf seinem fetten Hintern in der Zahlmeisterei gsessen.“

„Wie reden S’ denn mit dem Herrn Bezirksinspektor?!“, fuhr Walch auf.

Steininger beschwichtigte Walch: „Ich wäre ja auch lieber an vorderster Front gestanden, aber es kann eben nicht jeder. Man hat halt dort seinen Mann stehen müssen, wo einen der Kaiser hingestellt hat.“

„Und Sie hat er zum Speck und zum Schnaps gstellt“, brummte Leibenfrost.

Steininger fühlte Röte in seinem Gesicht aufsteigen.

„Wie? Was sagen S’ da? Ein jeder glaubt gleich, das waren die gemütlichen Posten, dabei hat’s da auch hie und da ordentlich gekracht, und wie dann die Russen vorne durchgebrochen sind, haben wir auch zum Gewehr gegriffen.“

„So, so.“ Leibenfrost verzog keine Miene, was Steiningers Unbehagen noch steigerte.

„Aber eigentlich ist das ja jetzt wurscht“, beeilte sich Steininger, dem Gespräch eine für ihn angenehmere Richtung zu geben, zumal er auch in Sedlaks Gesicht den Anflug eines Grinsens zu erkennen glaubte.

„Ja, Ihnen kann’s wurscht sein. Sie haben ja alle Gliedmaßen beisammen und sind Beamter mit Pensionsberechtigung“, stieß Leibenfrost hervor und klopfte mit dem Besenstiel auf seine Armprothese.

„Nur keinen Neid. Der Staat sorgt für seine Invaliden! Außerdem, da hat’s manche aber ganz anders erwischt, Leibenfrost, ganz anders!“, erwiderte Steininger, der bestrebt war, sich nicht in die Defensive drängen zu lassen. „Außerdem hab ich meine Zeit nicht gestohlen: Wann haben S’ denn den Toten gefunden?“ Sein Ton wurde wieder amtlich.

„Na ja, so gegen halb acht, acht in der Früh wird’s gewesen sein.“

„Geht’s genauer?“, fragte Sedlak, der notierte.

Leidenfrost überlegte, immer noch auf seinen Besen gestützt.

„Na ja, eher halb acht als acht, weil die Schule hat noch nicht angefangen gehabt, und ich kehr immer das Laub zusammen, bevor die Kinder drübertrampeln.“

„Also halb acht“, hielt Sedlak fest.

Strasser gesellte sich zur kleinen Gruppe. „Der Tote hat ein Portemonnaie mit Geld, aber keine Papiere drin. Fotos, Fingerabdrücke und was er so bei sich gehabt hat, haben wir.“

„Keine Papiere also“, sinnierte Steininger.

„Kennen Sie den Toten?“, wandte er sich wieder an Leibenfrost.

„Nein.“

„Also ist’s keiner von der Schule, ein Lehrer oder so?“

„Glaub nicht“, brummte Leibenfrost, an dem Steininger den von ihm so oft gerühmten Schneid des Landwehrregimentes vermisste.

„Was heißt, Sie glauben nicht?“, herrschte ihn Steininger an. „Sie werden doch wohl die Lehrer von der Schule kennen, wo Sie arbeiten!“

„Das ist eine große Schule, da kann man sich nicht einen jeden merken! Außerdem sind im letzten Jahr ein paar Herren Professoren ausgetauscht worden. Und überhaupt bin ich halt kein Studierter wie die Herren da“, kommentierte er, auf die versammelte Lehrerschar deutend, den zweifelnden Blick Steiningers.

„Na schön, Strasser, klär das bei den Herren Professoren“, sagte Steininger. Und zu Leibenfrost: „Wann sind Sie denn davor das letzte Mal hier gewesen?“

„Gestern auf der Nacht war’s. Jeden Dienstag am späteren Nachmittag ist da noch eine Turngruppe, so höhere Schüler, die im Turnsaal Leibesübungen machen. Jetzt üben s’ gerade für irgendwelche Meisterschaften oder so einen Schmarrn. Die gehen dann immer auf der Nacht heim, und weil mir die öfter vor dem Heimgehen in den Hof … äh … also, ich mein, urinieren oder die Zigaretten einfach auf die Erde schmeißen, pass ich da immer ein bisserl auf. Es sind vielleicht gescheite Leut, aber richtige Schweinderl sind auch dabei.“

Steininger vertrieb die Erinnerung an die unschöne Szene heute Morgen.

„Und wann war das gestern?“

„Die Herren sind so gegen sieben gegangen, dann hab ich noch zusammengekehrt und einen Rundgang gemacht und dabei alles abgesperrt, also gegen acht hab ich das letzte Mal in das Eck da geschaut, aber da ist der noch nicht gelegen“, deutete Leibenfrost auf die Leiche.

„Und von den Turnern kann das keiner sein?“, fragte Sedlak.

„Nein, die kenn ich alle“, antwortete Leibenfrost und, sich an Steininger wendend, „Leut, die ich nicht mag, merk ich mir nämlich.“

Der Inspektor ließ sich nicht beirren. Diese Sorte Mann war ihm leidlich bekannt! Großes Maul, aber nichts dahinter, war er überzeugt. Gerade der Leibenfrost schien ihm einer zu sein, der sich beim ersten Schuss unter die Grabenkante geduckt hatte, während er in seiner Zahlmeisterei faktisch schutzlos dem feindlichen Granatenfeuer ausgeliefert gewesen war!

„Das glaub ich gern, Leibenfrost! Sagen S’, als Hausmeister wohnen S’ ja auch in der Schule, oder?“

„Ja, ich und meine Frau. Die Wohnung geht aber auf die andere Seite hinaus.“

„Das heißt also, Sie haben in der Nacht nichts gesehen?“

„Nein, nix gsehn und nix gehört.“

„Ihnen ist nichts aufgefallen? Kein Schuss, kein Schreien, kein Automobil, das vor der Schule halten würde, oder so?“, bohrte Sedlak nach.

Leibenfrost wurde ärgerlich. „Na! Nix! Hab ich ja grad gesagt!“

„Sie waren gestern aber schon den ganzen Abend da?“, ließ Steininger nicht locker.

„Ja freilich, für eine Unterhaltung hat doch unsereins kein Geld!“, rief der Hausmeister, und mit vorwurfsvollem Unterton ergänzte er: „Unsereins muss halt schauen, wie er mit dem Geld zusammenkommt. Und überhaupt tu ich in letzter Zeit auf der Nacht sowieso mehr sinnieren, da freut einen das ganze Bier nicht.“

„So, so, sinnieren tut er, der Herr Schulwart“, spottete Steininger. „Und Ihre Frau? Kann man die sprechen?“

„Das müssen S’ dahinten probieren.“ Leibenfrost deutete mit bitterer Miene in Richtung des Allgemeinen Krankenhauses, das nicht weit von der Schule entfernt lag.

„Ist sie krank?“

„Nein, sterben tut s’ dort. Tuberkulose.“ Leibenfrosts Augen begannen zu glänzen, er umklammerte mit der gesunden Hand den Besenstiel.