9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

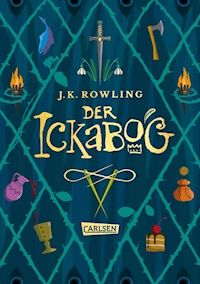

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Der Ickabog kommt … Ein sagenumwobenes Ungeheuer, ein Königreich in großer Gefahr und zwei Kinder, die außergewöhnlichen Mut beweisen müssen. In diesem ganz besonderen Märchen geht es um den Sieg von Hoffnung und Freundschaft gegen alle Widrigkeiten, erdacht von einer der besten Geschichtenerzählerinnen der Welt, J.K. Rowling. Schlaraffien war einst das glücklichste Königreich der Welt. Es gab Gold zuhauf, einen König mit einem unglaublich schneidigen Schnurrbart und dazu Metzger, Bäcker und Käser, die mit den erlesenen Produkten ihrer Handwerkskunst Menschen vor Begeisterung zum Tanzen brachten, wenn sie davon aßen. Alles war perfekt – wenn man einmal vom nebligen Marschland im Norden absieht, wo einer Legende nach der schreckliche Ickabog haust. Natürlich weiß jeder, dass der Ickabog nur ein Mythos ist, mit dem man kleinen Kindern Angst macht. Das Lustige an solchen Geschichten ist aber, dass sie manchmal ein eigenes Leben entwickeln. Kann ein Mythos zur Absetzung eines beliebten Königs führen? Kann er ein Land an den Rand des Verderbens bringen? Und kann er zwei Kinder völlig unerwartet in ein gefährliches Abenteuer stürzen? Wer mutig ist, kann weiterblättern, in die Geschichte eintreten und es selbst herausfinden …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

J.K. Rowling: Der Ickabog

Der Ickabog kommt …

Ein sagenumwobenes Ungeheuer, ein Königreich in großer Gefahr und zwei Kinder, die außergewöhnlichen Mut beweisen müssen. In diesem ganz besonderen Märchen geht es um den Sieg von Hoffnung und Freundschaft gegen alle Widrigkeiten, erdacht von einer der besten Geschichtenerzählerinnen der Welt, J.K. Rowling.

Schlaraffien war einst das glücklichste Königreich der Welt. Es gab Gold zuhauf, einen König mit einem unglaublich schneidigen Schnurrbart und dazu Metzger, Bäcker und Käser, die mit den erlesenen Produkten ihrer Handwerkskunst Menschen vor Begeisterung zum Tanzen brachten, wenn sie davon aßen.

Alles war perfekt – wenn man einmal vom nebligen Marschland im Norden absieht, wo einer Legende nach der schreckliche Ickabog haust. Natürlich weiß jeder, dass der Ickabog nur ein Mythos ist, mit dem man kleinen Kindern Angst macht. Das Lustige an solchen Geschichten ist aber, dass sie manchmal ein eigenes Leben entwickeln.

Kann ein Mythos zur Absetzung eines beliebten Königs führen? Kann er ein Land an den Rand des Verderbens bringen? Und kann er zwei Kinder völlig unerwartet in ein gefährliches Abenteuer stürzen?

Wer mutig ist, kann weiterblättern, in die Geschichte eintreten und es selbst herausfinden …

Wohin soll es gehen?

Vorwort

Buch lesen

Viten

Der Ickabog ist folgenden Personen gewidmet:

MACKENZIE JEAN,

deren Lieblingsgeschichte es immer gewesen ist und die mich ein Jahrzehnt lang dazu gedrängt hat, sie endlich ordentlich aufzuschreiben;

MEGAN BARNES

und

PATRICK BARNES,

in ewiger Erinnerung an LISA CHEESECAKE und das Lama;

und natürlich den beiden wunderbaren Daisys:

DAISY GOODWIN

und

DAISY MURRAY,

zwei stolzen QSC-Töchtern

VORWORT

Die Idee für Der Ickabog hatte ich schon vor langer Zeit. Das Wort »Ickabog« leitet sich ab von »Ichabod«, was so viel bedeutet wie »ruhmlos« oder auch »der Ruhm ist vergangen«. Ich glaube, ihr werdet verstehen, warum ich diesen Namen gewählt habe, wenn ihr die Geschichte gelesen habt. Es geht darin um Motive, die mich schon immer interessiert haben. Was verraten uns die Ungeheuer, die wir heraufbeschwören, über uns selbst? Wie kann es geschehen, dass das Böse von einer Person oder einem Land Besitz ergreift, und wie lässt es sich bezwingen? Und warum entscheiden sich Menschen, Lügen trotz spärlicher oder gänzlich fehlender Beweise Glauben zu schenken?

Am Ickabog habe ich immer wieder sporadisch zwischen den Harry-Potter-Bänden geschrieben, wobei sich am Grundgerüst der Handlung eigentlich nichts geändert hat. Schon immer begann das Märchen mit dem Hinscheiden der armen Frau Lerchensporn und endete stets … nun, das werde ich all jenen, die gerade erst in die Geschichte einsteigen, hier natürlich nicht verraten!

Ich habe die Geschichte meinen beiden jüngeren Kindern vorgelesen, als sie noch sehr klein waren, schrieb sie aber – zur großen Enttäuschung von Mackenzie, deren Lieblingsgeschichte es war – damals nicht zu Ende. Als ich die Harry-Potter-Reihe abgeschlossen hatte, machte ich erst einmal fünf Jahre lang Pause. Danach beschloss ich, als Nächstes kein Kinderbuch zu schreiben, und so wanderte der Ickabog, immer noch unvollendet, auf den Dachboden. Mehr als ein Jahrzehnt lag er dort, und daran hätte sich wohl bis heute nichts geändert ohne die COVID-19-Pandemie, als Millionen von Kindern zu Hause festsaßen und weder die Schule noch ihre Freunde besuchen konnten. So kam mir die Idee, die Geschichte kostenlos online zu stellen und Kinder zu bitten, sie zu illustrieren.

Ich holte also die ziemlich staubige Schachtel voller abgetippter und handgeschriebener Zettel vom Dachboden und machte mich an die Arbeit. Meine Kinder – schon damals mein erstes Publikum – sind inzwischen Teenager und abermals lauschten sie, als ich fast fertig war, allabendlich auf das nächste Kapitel. Hin und wieder fragten sie, warum ich etwas gestrichen hatte, was sie eigentlich gemocht hatten. Voller Verwunderung darüber, wie viel ihnen in Erinnerung geblieben war, fügte ich natürlich alles wieder ein, was sie vermissten.

Neben meiner Familie, die mich stets unterstützt, möchte ich all jenen danken, die mir dabei geholfen haben, den Ickabog in kürzester Zeit ins Internet zu stellen: meinem Lektor Arthur Levine und meiner Lektorin Ruth Alltimes, James McKnight von der Blair Partnership, meinem Management-Team, bestehend aus Rebecca Salt, Nicky Stonehill und Mark Hutchinson, und meinem Agenten Neil Blair. Alle gemeinsam haben wahre Herkulesarbeit vollbracht, für die ich ihnen unendlich dankbar bin. Ich möchte mich aber auch bei jedem einzelnen Kind (und dem einen oder anderen Erwachsenen!) bedanken, das Bilder für den Wettbewerb eingereicht hat. Das Betrachten der Kunstwerke hat mir viel Freude bereitet, und ich bin bei Weitem nicht die Einzige, die all das zur Schau gestellte Talent in großes Erstaunen versetzt hat. Die Vorstellung, dass der Ickabog einigen KünstlerInnen und IllustratorInnen der Zukunft eine erste Bühne geboten hat, gefällt mir sehr.

Dass ich ins Königreich Schlaraffien zurückkehren und abschließen konnte, was ich vor so langer Zeit begonnen hatte, zählt zu den schönsten Erfahrungen meines Lebens als Schriftstellerin. So bleibt mir zum Schluss nur zu hoffen, dass ihr die Geschichte mit ebensolcher Freude lest, wie ich sie geschrieben habe!

Juli 2020

KAPITEL 1

KÖNIG FRED DER FURCHTLOSE

Es war einmal ein kleines Land, das hieß Schlaraffien und wurde seit Jahrhunderten von einer langen Reihe von Königen mit blondem Haar regiert. Zu der Zeit, von der ich hier schreibe, herrschte König Fred der Furchtlose. Das mit dem »der Furchtlose« hatte er am Tag seiner Krönung selbst verkündet, weil es zusammen mit »Fred« so schön klang, und außerdem, weil er einmal eine Wespe gefangen und totgeschlagen hatte – und das ganz alleine, wenn man die fünf Diener und den Stiefelknecht nicht mitzählte.

König Fred der Furchtlose war ungeheuer beliebt, als er den Thron bestieg. Er hatte wunderschöne blonde Locken, einen elegant geschwungenen Schnurrbart, und in seinen engen Kniehosen, Samtjacken und Rüschenhemden, wie das reiche Männer damals so trugen, sah er einfach großartig aus. Von Fred hieß es, er sei großzügig; jedenfalls lächelte und winkte er, wann immer er zu sehen war, und auf den Bildern, die man im ganzen Königreich verteilte und in den Rathäusern aufhängte, wirkte er schneidig und gut aussehend. Das Volk von Schlaraffien war überaus glücklich mit seinem neuen König und viele glaubten, er könnte ein noch besserer König werden als sein Vater Richard der Redliche, der etwas schiefe Zähne gehabt hatte (was zu seinen Lebzeiten aber niemand erwähnen wollte).

Luna Maria Schmidt, 12 Jahre, Waabs

König Fred war insgeheim froh, als er herausfand, wie leicht es war, Schlaraffien zu führen. Das Land schien sich praktisch von allein zu regieren. Fast alle hatten reichlich zu essen, die Händler verdienten haufenweise Gold und außerdem hatte Fred Ratgeber, die sich auch noch um die kleinsten Probleme kümmerten. Fred brauchte nichts weiter zu tun, als seine Untergebenen anzustrahlen, wann immer er mit seiner Kutsche zur Jagd unterwegs war, und das war er fünfmal die Woche mit seinen beiden besten Freunden, Lord Spuckelwert und Lord Schlabberlot.

Spuckelwert und Schlabberlot besaßen selbst große Ländereien im Reich, fanden es aber viel billiger und weitaus amüsanter, wenn sie beim König im Palast wohnten, sein Essen genossen, seine Hirsche jagten und dafür sorgten, dass der König keine der vielen hübschen Frauen am Hof allzu sehr lieb gewann. Sie hatten kein Interesse daran, dass Fred heiratete, denn eine Königin verdarb ihnen womöglich den ganzen Spaß. Eine Zeit lang schien sich Fred sehr zu Lady Eslanda hingezogen zu fühlen, einer dunkelhaarigen Schönheit, aber Spuckelwert hatte Fred davon überzeugen können, dass sie für eine Königin, die vom ganzen Land geliebt werden sollte, viel zu ernst und belesen war. Was Fred nicht wusste, war, dass Lord Spuckelwert böse auf Lady Eslanda war, weil er selbst einst um ihre Hand angehalten hatte, von ihr aber abgewiesen worden war.

Lord Spuckelwert war spindeldürr, gerissen und schlau. Schlabberlot hatte ein rotes Gesicht und war so ungeheuer dick, dass sechs Männer nötig waren, um ihn auf sein riesiges kastanienbraunes Pferd zu hieven. Er war zwar nicht so gewieft wie Spuckelwert, aber immer noch sehr viel klüger als der König.

Beide Edelleute waren Meister der Schmeichelei und gaben sich bei allem, was der König tat, vom Reiten bis zum Flohhüpfen, über die Maßen erstaunt über seine Fähigkeiten. Wenn Spuckelwert eine besondere Gabe besaß, dann jene, den König stets zu Dingen zu überreden, die Spuckelwert nutzten. Und wenn Schlabberlot ein Talent hatte, dann bestand es darin, den König glauben zu machen, dass ihm niemand auf der weiten Welt treuer ergeben sei als seine beiden besten Freunde.

Fred hielt Spuckelwert und Schlabberlot für famose Burschen. Ständig drängten sie ihn dazu, prächtige Feierlichkeiten, aufwendige Picknicks und üppige Bankette zu veranstalten, denn Schlaraffien war weit über seine Grenzen hinaus berühmt für sein Essen. Dabei hatte jede Stadt im Land ihre eigene Spezialität, worin sie in der ganzen Welt nicht übertroffen wurde.

Chouxville, die Hauptstadt von Schlaraffien, lag im Süden des Landes und war von weiten Obstgärten, golden schimmernden Weizenfeldern und smaragdgrünen Weiden umgeben, auf denen schneeweiße Milchkühe grasten. Aus der hervorragenden Sahne, dem Mehl und dem Obst, das die Bauern produzierten, schufen die Konditoren von Chouxville erlesenes Gebäck.

Stell dir einmal den köstlichsten Kuchen und die unwiderstehlichsten Plätzchen vor, die du je probiert hast. Nun, ich muss dir sagen, dass man sich in Chouxville geradezu geschämt hätte, derlei aufzutischen. Wenn einem erwachsenen Mann beim Hineinbeißen in ein Gebäckteilchen aus Chouxville nicht vor Glück die Tränen kamen, dann galt es als misslungen und wurde nie wieder hergestellt. In den Auslagen der Konditoren von Chouxville türmten sich Leckerbissen wie Jungfernträume und Feenwiegen. Die berühmteste Delikatesse waren jedoch Himmelshoffnungen, so erlesen und unbeschreiblich köstlich, dass man sie nur bei ganz besonderen Anlässen auftischte und alle vor Freude weinten, wenn sie diese Kunstwerke genießen durften. König Porfirio vom benachbarten Pluritanien hatte König Fred schon einen Brief geschickt und ihm im Gegenzug für eine lebenslange Belieferung mit Himmelshoffnungen die Hand einer beliebigen seiner Töchter zur Heirat angeboten. Spuckelwert hatte Fred allerdings geraten, dem pluritanischen Botschafter ins Gesicht zu lachen. »Für einen Tausch gegen Himmelshoffnungen sind seine Töchter bei Weitem nicht hübsch genug, Majestät«, hatte er gesagt.

Auch im Norden von Chouxville gab es grüne Weiden und Flüsse mit klarem, funkelndem Wasser, wo samtschwarze Kühe und glückliche rosafarbene Schweine heranwuchsen. Diese wiederum waren bedeutsam für die Doppelstädte Topfenberg und Pökelingen, die durch eine steinerne Bogenbrücke über die Fluma miteinander verbunden waren. Dabei handelte es sich um den größten Fluss von Schlaraffien, auf dem Lastkähne in allen Farben die unterschiedlichsten Waren von einem Ende des Königreichs zum anderen trugen.

Topfenberg war berühmt für seinen Käse: Käse in riesigen weißen Rädern, festen orangefarbenen Kanonenkugeln, großen, krümeligen und von bläulichen Äderchen durchzogenen Laiben oder auch in Form von kleinen Rahmkäsetörtchen, die im Mund zergingen.

Pökelingen indessen war bekannt für seine feinen Räucherwaren, für pralle Schinken in Honigglasur, zarte Speckseiten, scharfe Würstchen, auf der Zunge zerfließende Beefsteaks und Wildpasteten.

Die würzigen Dünste aus Pökelingens roten Backsteinkaminen vermischten sich aufs Angenehmste mit dem intensiven Aroma, das aus den Türen und Fenstern der Käsereien von Topfenberg zog, sodass jedem im Umkreis von vierzig Meilen beim Einatmen dieser Düfte unwillkürlich das Wasser im Munde zusammenlief.

Einige Stunden nördlich von Topfenberg und Pökelingen zierten prächtige Weinberge das Land. Die Beeren an den Trauben waren groß wie Hühnereier und jede einzelne vollreif und saftig süß. Fuhr man den Rest des Tages weiter, so gelangte man nach Seligspund, der aus Granit erbauten und für ihren Wein berühmten Stadt. Von der Luft in Seligspund hieß es, allein vom Herumgehen in den Straßen könne man einen Schwips bekommen. Die besten Jahrgänge wechselten für Tausende und Abertausende von Goldmünzen die Besitzer, und die Weinhändler von Seligspund zählten zu den reichsten Männern des Landes.

Nur ein kleines Stück nördlich von Seligspund geschah allerdings etwas Merkwürdiges. Es war, als ob das märchenhaft fruchtbare Königreich Schlaraffien vom Hervorbringen von all dem saftigen Gras, dem schönsten Obst und dem besten Weizen der Welt nun erschöpft wäre. Ganz am nördlichen Rand lag eine Gegend, die man das Marschland nannte, und das Einzige, was dort wuchs, waren geschmacklose, zähe Pilze und dürres Gras, das nur wenige ausgemergelte Schafe ernährte.

Die Marschländer, die hier ihre Schafe hüteten, waren nicht elegant, wohlgerundet und -gekleidet wie die Bürger von Seligspund, Topfenberg, Pökelingen oder Chouxville. Sie waren hager und zerlumpt. Da die Marschländer für ihre unterernährten Schafe weder in Schlaraffien noch jenseits der Grenzen gute Preise erzielen konnten, kamen wenige von ihnen jemals in den Genuss von schlaraffischen Köstlichkeiten wie Wein, Käse, Rinderbraten oder Backwerk. Das Hauptgericht der Marschländer bestand aus einer fettigen Hammelbrühe, für die bedauernswerte Tiere verwendet wurden, die so alt waren, dass man sie nicht mehr verkaufen konnte.

Das übrige Volk von Schlaraffien hielt die Marschländer für ein seltsames Gesindel, griesgrämig, schmutzig und übel gelaunt. Marschländer hatten raue Stimmen, und wenn andere Schlaraffier diese imitierten, dann klang es wie das Mähen heiserer alter Schafböcke. Auch über ihre Manieren und ihre Einfalt machte man sich lustig. Was den Rest von Schlaraffien betraf, war das einzig Bemerkenswerte, was das Marschland je hervorgebracht hatte, die Legende vom Ickabog.

KAPITEL 2

DER ICKABOG

Generationen von Marschländern hatten die Legende vom Ickabog weitergegeben und schließlich hatte sie sich bis Chouxville verbreitet. Jeder kannte inzwischen die Geschichte. Wie alle Legenden veränderte sie sich natürlich immer ein bisschen, je nachdem, wer sie erzählte. Alle stimmten jedoch darin überein, dass im nördlichsten Zipfel des Landes ein Ungeheuer lebte, und zwar in einem ausgedehnten, düsteren und häufig nebelverhangenen Landstrich, den Menschen nur unter Lebensgefahr betreten konnten. Es hieß, das Monster würde Kinder und Schafe fressen. Manchmal schleppte es sogar ausgewachsene Männer und Frauen fort, die sich nachts zu nahe an das Sumpfland herangewagt hatten.

Auch die Gewohnheiten und das Aussehen des Ickabog veränderten sich, je nachdem, wer ihn beschrieb. Manche fanden ihn schlangenähnlich, für andere glich er eher einem Drachen oder einem Wolf. Manche behaupteten, er würde brüllen. Andere dagegen sagten, er fauche, und wieder andere, dass er lautlos wie der Nebel einherschwebte, wenn dieser ohne Vorwarnung das Moor einhüllte.

Der Ickabog, sagte man, verfüge über außergewöhnliche Kräfte. Er könne menschliche Stimmen imitieren, um arglose Wanderer in seine Fänge zu locken. Falls man versuche, ihn zu töten, würde er auf magische Weise wieder heilen oder sich gar in zwei neue Ickabogs zerteilen. Er könne fliegen, Feuer spucken und Gift verspritzen – die Fähigkeiten des Ickabog waren ebenso grenzenlos wie die Fantasie der Erzähler.

»Bleibt schön artig im Garten, solange ich arbeite«, rieten Eltern überall im Königreich ihren Kindern, »sonst holt euch der Ickabog und frisst euch auf!« Deshalb kämpften Mädchen und Jungen im ganzen Land im Spiel gegen das Ungeheuer. Sie versuchten, sich gegenseitig mit der Geschichte vom Ickabog Angst einzujagen, und bekamen es nachts in ihren Träumen nicht selten selbst mit dem Ickabog zu tun, wenn ihre Geschichten gar zu überzeugend gewesen waren.

Genauso ein Junge war der kleine Wim Wonnegleich. Eines Abends kam Familie Lerchensporn zum Abendessen zu Besuch und Herr Lerchensporn unterhielt die Runde mit, wie er sagte, den letzten Neuigkeiten vom Ickabog. Später in der Nacht schreckte Wim schluchzend aus einem Traum hoch, weil ihn durch wehende Nebelfahnen die riesigen weißen Augen des Ungeheuers angefunkelt hatten, während er langsam im Sumpfland versank.

»Ist ja gut«, flüsterte seine Mutter, die auf Zehenspitzen mit einer Kerze in der Hand in sein Zimmer gekommen war und ihn nun auf ihrem Schoß wiegte. »Es gibt keinen Ickabog, Wim. Das ist nur eine alberne Geschichte.«

»A-aber Herr Lerchensporn hat doch gesagt, dass Schafe v-verschwunden sind!«, stotterte Wim, der einen Schluckauf hatte.

»Das mag sein«, antwortete Frau Wonnegleich, »aber nicht, weil ein Monster sie geholt hat. Schafe sind einfältige Tiere. Sie wandern von der Herde fort und verirren sich im Marschland.«

»A-aber Herr Lerchensporn hat gesagt, dass auch M-Menschen verschwinden!«

»Nur dumme Leute, die sich nachts dort in der Marsch herumtreiben«, antwortete Frau Wonnegleich. »Sei ganz beruhigt, Wim, es gibt kein Ungeheuer.«

»Aber Herr L-Lerchensporn hat gesagt, die Leute hätten Stimmen draußen vor dem Fenster gehört und am Morgen wären ihre Hühner verschwunden gewesen!«

Da musste Frau Wonnegleich lachen. »Das waren die Stimmen von ganz gewöhnlichen Dieben, die sie gehört haben. Dort oben im Marschland beklauen sich die Leute hin und wieder gegenseitig. Da gibt man hinterher lieber dem Ickabog die Schuld, als sich einzugestehen, dass man von den Nachbarn bestohlen wird!«

»Bestohlen?«, japste Wim, richtete sich auf dem Schoß seiner Mutter auf und blickte sie ernst an. »Stehlen, das ist sehr ungezogen, nicht wahr, Mama?«

»Ja, das ist wirklich ungezogen«, sagte Frau Wonnegleich, hob Wim hoch, legte ihn behutsam wieder ins warme Bett und zog seine Decke zurecht. »Aber zum Glück wohnen wir nicht in der Nähe dieser gesetzlosen Marschländer.«

Sie nahm wieder die Kerze und ging leise Richtung Schlafzimmertür. »Gute Nacht«, flüsterte sie an der Schwelle. Normalerweise hätte sie wie andere Eltern in Schlaraffien zur Schlafenszeit noch hinzugefügt: »Und pass auf, dass dich nicht der Ickabog holt.« Stattdessen sagte sie an diesem Abend nur: »Schlaf gut.«

Wim schlief wieder ein und sah im Traum danach keine Monster mehr.

Es war nun so, dass Herr Lerchensporn und Frau Wonnegleich seit langer Zeit gute Freunde waren. Sie hatten in der Schule dieselbe Klasse besucht und kannten sich von klein auf. Als Herr Lerchensporn erfuhr, dass Wim seinetwegen Albträume bekommen hatte, war er sehr betrübt. Da er der beste Tischler von Chouxville war, schnitzte er dem kleinen Jungen kurzerhand einen Ickabog. Der hatte ein breites, lächelndes Maul voller Zähne und dazu große Tatzen mit Klauen, und er wurde schnell Wims liebstes Spielzeug.

Hätte man Wim, seinen Eltern, den Lerchensporns nebenan oder sonst irgendwem im ganzen Königreich erzählt, dass schon bald große Not über Schlaraffien hereinbrechen werde, und das nur wegen der Mär vom Ickabog, dann hätten sie darüber herzlich gelacht. Sie wohnten im glücklichsten Land der Welt. Was sollte einem der Ickabog schon anhaben?

KAPITEL 3

TOD EINER SCHNEIDERIN

Familie Wonnegleich und Familie Lerchensporn wohnten in der sogenannten Stadt-in-der-Stadt. In diesem Ortsteil von Chouxville hatten all diejenigen ihre Häuser, die für König Fred arbeiteten: Gärtner, Köche, Schneider, Pagen, Näherinnen, Steinmetze, Stallburschen, Tischler, Diener und Mägde. Sie alle lebten in hübschen kleinen Häuschen gleich beim Palastgelände.

Eine hohe weiße Mauer trennte diese Stadt-in-der-Stadt vom Rest von Chouxville. Tagsüber standen die Tore offen und die Bewohner konnten ihre Freunde und Familienangehörigen in der äußeren Stadt besuchen und auf den Markt gehen. Nachts wurden die massiven Holztore geschlossen, und alle in der Stadt-in-der-Stadt konnten ebenso wie der König beruhigt schlafen, denn sie wurden von der Königlichen Garde beschützt.

Major Wonnegleich, Wims Vater, war der Befehlshaber der Königlichen Garde. Er war ein gut aussehender, fröhlicher Mann, der auf einem stahlgrauen Hengst ritt, wenn er König Fred, Lord Spuckelwert und Lord Schlabberlot auf ihren Jagdausflügen begleitete. Der König schätzte Major Wonnegleich, und er schätzte auch Wims Mutter, denn Willa Wonnegleich war die persönliche Chefkonditorin des Königs, und das war in einer Stadt voller Meisterbäcker eine große Ehre. Weil Willa häufig kunstvolle Kuchen mit nach Hause brachte, die vielleicht nicht ganz perfekt gelungen waren, war Wim für einen kleinen Jungen ziemlich rundlich. Ich muss leider sagen, dass ihn die anderen Kinder deswegen manchmal einen Wonneproppen nannten und ihn zum Weinen brachten.

Wims beste Freundin war Lilli Lerchensporn. Die beiden Kinder waren nur mit wenigen Tagen Abstand zur Welt gekommen und benahmen sich eher wie Geschwister als wie Spielkameraden. Lilli beschützte Wim vor Rabauken. Sie war zwar dünn, aber sehr flink, und wenn jemand Wim als Wonneproppen bezeichnete, ging sie keiner Rauferei aus dem Weg.

Lillis Vater, Leo Lerchensporn, war ebenfalls beim König beschäftigt, wo er die Räder und Deichseln der königlichen Kutschen reparierte oder ersetzte. Als Tischler und Schnitzer war er so geschickt, dass er für den Palast hin und wieder auch Möbelstücke anfertigte. Lillis Mutter, Lara Lerchensporn, hatte als Oberste Schneiderin des Palastes ebenfalls eine angesehene Stellung inne, denn König Fred legte größten Wert auf seine Kleidung und beschäftigte daher eine ganze Schar von Schneiderinnen und Schneidern, die ihm Monat für Monat neue Gewänder präsentieren mussten.

Es war dann auch diese Vorliebe Seiner Majestät für Pracht und Glanz, die zu einem hässlichen Zwischenfall führte, der später in den Geschichtsbüchern von Schlaraffien als Ursprung allen Elends verzeichnet werden sollte, das in der Folge über das glückliche kleine Königreich hereinbrach. Als sich der Vorfall ereignete, erfuhren indessen nur die wenigsten in der Stadt-in-der-Stadt davon, obwohl er für manche ein schreckliches Unglück bedeutete.

Was geschah, war Folgendes.

Der König von Pluritanien hatte sich bei Fred zum Staatsbesuch angekündigt (vielleicht in der Hoffnung, doch noch eine seiner Töchter gegen eine lebenslange Belieferung mit Himmelshoffnungen einzutauschen), und Fred beschloss, er müsse sich für diesen Anlass ein kostbares neues Ornat anfertigen lassen: in gedämpftem Purpur, besetzt mit silberner Spitze, Amethystknöpfen und grauem Pelz an den Aufschlägen.

König Fred war zwar zu Ohren gekommen, dass sich die Oberste Schneiderin nicht ganz wohlfühlte, aber er hatte sich nicht weiter darum gekümmert. Niemandem sonst als Lillis Mutter wollte er die heikle Aufgabe anvertraut wissen, die silberne Spitze aufzusteppen, und ließ es deshalb ihr persönlich befehlen. So kam es, dass sich Lillis Mutter drei Tage und drei Nächte lang ununterbrochen mühte, um den purpurnen Anzug rechtzeitig für den Besuch des Königs von Pluritanien fertigzustellen. Im Morgengrauen des vierten Tages fand ihre Gehilfin sie am Boden, den letzten Amethystknopf noch in der Hand – sie war tot.

Helena Herber, 10 Jahre

Der König war beim Frühstück, als der Oberste Ratgeber die Nachricht überbrachte. Dieser Ratgeber war ein kluger Mann namens Fischgrät, und er hatte einen langen Bart, der ihm fast bis zu den Knien reichte. Nachdem er die Umstände des Todes der Schneiderin geschildert hatte, sagte er: »Ich bin mir aber sicher, dass auch eine der anderen Damen den letzten Knopf für Eure Majestät annähen kann.«

Die Miene, mit der Fischgrät das sagte, gefiel König Fred nicht. Sie hinterließ bei ihm ein sehr ungutes Gefühl in der Magengegend.

Während ihm mehrere Diener später am Vormittag beim Ankleiden behilflich waren, versuchte Fred sein Gewissen dadurch zu beruhigen, dass er die Sache mit den Herren Spuckelwert und Schlabberlot besprach.

»Ich will damit sagen, wenn ich gewusst hätte, dass sie so krank war«, schnaubte Fred, während ihn die Diener in seine hautengen seidenen Beinkleider zwängten, »dann hätte ich den Anzug natürlich von jemand anderem nähen lassen.«

»Eure Majestät ist zu gütig«, antwortete Spuckelwert, der gerade im Spiegel über dem Kaminsims sein blassgelbes Gesicht betrachtete. »Einen mitfühlenderen Monarchen als Euch hat es auf Erden noch nicht gegeben.«

»Die Frau hätte doch sagen müssen, dass sie sich nicht wohlfühlt«, grunzte Schlabberlot aus seinem Polstersessel am Fenster. »Wenn sie nicht zu arbeiten in der Lage war, dann hätte sie das äußern müssen. Wenn man es genau nimmt, dann ist das doch Treulosigkeit gegenüber dem König. Oder zumindest gegenüber Eurem Anzug.«

»Schlabberlot hat recht«, sagte Spuckelwert und wandte sich vom Spiegel ab. »Man kann seine Diener nicht besser behandeln, als Ihr das tut, Majestät.«

»Ich behandle sie tatsächlich gut, nicht wahr?«, erwiderte König Fred aufgebracht und zog den Bauch ein, während seine Ankleider die Amethystknöpfe schlossen. »Und außerdem muss ich heute einfach umwerfend aussehen, nicht wahr, meine Freunde? Ihr wisst doch auch, wie sich der König von Pluritanien herausputzt!«

»Es wäre geradezu eine Schande für das Königreich, wenn Ihr weniger elegant gekleidet wärt als der König von Pluritanien«, erklärte Spuckelwert nachdrücklich. »Macht Euch keine Gedanken über diesen bedauerlichen Vorfall, Majestät. Von einer toten Schneiderin lässt man sich doch so einen schönen sonnigen Tag nicht verderben.«

Doch trotz des Zuspruchs der beiden Edelleute blieb König Fred nicht ganz unbeschwert. Vielleicht bildete er sich das nur ein, aber es kam ihm vor, als würde Lady Eslanda heute besonders ernst dreinblicken. Auch das Lächeln der Dienerschaft erschien ihm kalt und aufgesetzt und die Knickse der Mägde weniger tief. Und noch während der ganze Hofstaat am Abend mit dem König von Pluritanien zu Tafel saß, musste er immer wieder an die Schneiderin denken, wie sie tot am Boden lag, mit dem letzten Amethystknopf in der Hand.

Bevor Fred an diesem Abend zu Bett ging, klopfte Fischgrät an der Tür seines Schlafgemachs. Nach einer tiefen Verbeugung fragte der Oberste Ratgeber den König, ob er gedenke, zur Beisetzung von Frau Lerchensporn Blumen zu senden.

»Oh … oh, ja!«, antwortete Fred erschrocken. »Ja, schicken Sie einen großen Kranz und schreiben Sie, Sie wissen schon, wie leid mir das Ganze tut und so weiter. Sie leiten das in die Wege, nicht wahr, Fischgrät?«

»Selbstverständlich, Majestät«, antwortete der Oberste Ratgeber. »Und – wenn ich fragen darf – beabsichtigt Ihr denn auch, der Familie der Schneiderin einen Besuch abzustatten? Die Leute wohnen ja, wie Eure Majestät weiß, nur ein paar Schritte vom Palasttor entfernt.«

»Sie besuchen?«, meinte der König nachdenklich. »Ach nein, Fischgrät, das möchte ich eigentlich n– Was ich sagen will, ist, dass sie das bestimmt nicht erwarten.«

Fischgrät und der König blickten sich für einen langen Moment in die Augen, dann verbeugte sich der Oberste Ratgeber und verließ die Schlafkammer.

Der König war es gewohnt, dass alle ihm sagten, was für ein prima Kerl er war, und deshalb behagte ihm die finstere Miene nicht, mit der sich sein Ratgeber zurückgezogen hatte. Doch statt sich wegen des Vorfalls zu schämen, war er nun zunehmend verärgert.

»Das ist ja alles furchtbar traurig«, sagte er zu seinem Spiegelbild, denn eigentlich war er gerade dabei gewesen, sich vor dem Schlafengehen den Schnurrbart zu bürsten, »aber immerhin bin ich der König und sie war eine Schneiderin. Wenn ich sterben würde, dann würde ich doch auch nicht erwarten, dass sie …«

Doch dann kam ihm in den Sinn, dass er im Fall seines Todes erwartete, dass das Leben in ganz Schlaraffien zum Stillstand kam, sich alle schwarz kleideten und eine Woche lang weinten, wie man es auch bei seinem Vater getan hatte, Richard dem Redlichen.

»Nun, wie auch immer«, meinte er ungeduldig zu seinem Spiegelbild. »Das Leben muss weitergehen.«

Er setzte seine seidene Schlafmütze auf, stieg in sein Himmelbett, blies die Kerze aus und schlief ein.

KAPITEL 4

DAS STILLE HAUS

Man begrub Frau Lerchensporn auf dem Friedhof in der Stadt-in-der-Stadt. Seit Generationen fanden hier die Bediensteten des Hofes ihre letzte Ruhe. Als all ihre Freunde gegangen waren, blieben Lilli und ihr Vater dort noch lange Hand in Hand stehen und blickten ins Grab hinunter. Wim sah auch dann noch zurück zu Lilli, als ihn seine in Tränen aufgelöste Mutter und sein finster dreinblickender Vater langsam wegführten. Wim hätte seiner Freundin gerne noch etwas gesagt, aber das Geschehene war für Worte einfach zu groß und zu entsetzlich. Wim konnte nicht einmal die Vorstellung ertragen, wie er sich wohl fühlen mochte, wenn seine eigene Mutter für immer in der kalten, harten Erde verschwände.

Als alle Trauergäste fort waren, nahm Herr Lerchensporn den violetten Kranz, den der König gesandt hatte, vom Grabstein und legte stattdessen den von Lilli am Morgen gepflückten kleinen Strauß Schneeglöckchen an seine Stelle. Dann gingen auch die beiden langsam zurück in ihr Heim, das niemals mehr so sein würde wie zuvor.

Eine Woche nach der Beerdigung ritt der König mit der Königlichen Garde zur Jagd. Wie sonst auch kam entlang des Weges das Volk herbeigelaufen, verbeugte sich, machte Knickse und jubelte. Der König nickte zurück und winkte, aber er bemerkte, dass bei einem Häuschen der Vorgarten leer blieb. Dort hingen schwarze Vorhänge an den Fenstern und auch an der Eingangstür.

Anabel Elisa Galitskaya, 8 Jahre, Bayern

»Wer wohnt hier?«, fragte er Major Wonnegleich.

»Das – das ist das Haus der Lerchensporns, Majestät«, antwortete Wonnegleich.

»Lerchensporn, Lerchensporn«, sagte der König und runzelte die Stirn. »Den Namen habe ich doch schon einmal gehört, nicht wahr?«

»Äh … ja, Majestät«, sagte Major Wonnegleich. »Herr Lerchensporn ist der Tischler Eurer Majestät und Frau Lerchensporn ist – war – die Oberste Schneiderin Eurer Majestät.«

»Ah, richtig«, erwiderte König Fred eilig. »Ich … ich kann mich erinnern.«

Dann gab er seinem milchweißen Streitross die Sporen und trabte zügig an den schwarz verhangenen Fenstern des Häuschens der Lerchensporns vorbei. Er versuchte, an nichts anderes zu denken als das Jagdvergnügen, das vor ihm lag.

Doch wann immer der König künftig ausritt, blieb sein Blick unwillkürlich an dem verlassenen Vorgarten der Lerchensporns und der Haustür mit dem schwarzen Tuch hängen, und sofort hatte er wieder das Bild der toten Schneiderin vor Augen, die den Amethystknopf in der Hand hielt. Schließlich ertrug er es nicht mehr und ließ den Obersten Ratgeber rufen.

»Fischgrät«, sagte er, ohne dem alten Mann in die Augen zu sehen. »Da gibt es doch dieses Haus an der Ecke, gleich am Weg zum Park. Ein sehr nettes Häuschen eigentlich, mit einem recht großen Garten.«

»Das Haus der Lerchensporns, Majestät?«

»Ach, die wohnen dort? Na, so was«, bemerkte König Fred wie nebenbei. »Nun, mir scheint, es ist doch ein ziemlich großes Haus für so eine kleine Familie. War es nicht so, dass sie nur zu zweit sind, oder irre ich mich?«

»Ihr habt vollkommen recht, Majestät. Es sind nur noch zwei, seit die Mutter –«

»Eigentlich ist das doch nicht ganz gerecht, Fischgrät«, warf König Fred laut ein, »wenn in diesem hübschen, geräumigen Haus nur zwei Personen wohnen. Da gibt es doch fünf- und sechsköpfige Familien, die, wie ich meine, gut ein bisschen mehr Platz gebrauchen könnten.«

»Wünscht Eure Majestät, dass ich einen Umzug der Lerchensporns veranlasse?«

»Ja, das wäre wohl das Beste«, antwortete König Fred und schien sich in diesem Moment sehr für die Spitze seines seidenen Schuhs zu interessieren.

»Sehr wohl, Majestät«, sagte der Oberste Ratgeber mit einer tiefen Verbeugung. »Ich werde sie bitten, mit Familie Raubein zu tauschen, die sich über den zusätzlichen Platz bestimmt freuen würde, und die Familie Lerchensporn stattdessen im Haus der Raubeins unterbringen.«

»Und wo genau liegt das?«, fragte der König besorgt, denn er wollte um jeden Preis verhindern, dass die schwarzen Vorhänge künftig gar noch näher an den Palasttoren auftauchten.

»Ganz am Rand der Stadt-in-der-Stadt«, erwiderte der Oberste Ratgeber. »Gleich neben dem Friedhof, genau geno–«

»Das hört sich doch famos an«, fiel ihm König Fred ins Wort und sprang auf. »Die Einzelheiten muss ich gar nicht wissen. Sehen Sie zu, dass Sie alles Nötige veranlassen, Fischgrät, alter Junge.«

Und so wurden Lilli und ihr Vater aufgefordert, ihr Haus mit der Familie von Hauptmann Raubein zu tauschen, der genau wie Wims Vater der Königlichen Garde angehörte. Als König Fred das nächste Mal ausritt, war das schwarze Tuch von der Tür verschwunden, und die Kinder der Raubeins – vier stramme Buben, die Wim Wonnegleich einst den Spitznamen »Wonneproppen« verpasst hatten – liefen sogleich in den Vorgarten, hüpften auf und ab, jubelten und schwenkten kleine Landesfahnen von Schlaraffien. König Fred strahlte und winkte den Jungen ebenfalls. Wochen gingen ins Land, König Fred vergaß die Lerchensporns und lebte wieder ganz unbeschwert.

KAPITEL 5

LILLI LERCHENSPORN

In den Monaten nach Lara Lerchensporns erschütterndem Tod war die Dienerschaft des Königs in zwei Lager gespalten. Die einen raunten einander zu, es sei König Freds Schuld, wie die Schneiderin gestorben war. Die anderen hielten das Ganze für ein bedauerliches Missverständnis, denn der König habe ja nicht wissen können, wie krank Frau Lerchensporn gewesen war, als er den Befehl zur Fertigstellung des Anzugs gab.

Willa Wonnegleich, die Chefkonditorin, gehörte zur zweiten Gruppe. Der König war immer sehr freundlich zu ihr gewesen und hatte sie bisweilen sogar in den Speisesaal rufen lassen, um sie zu einem besonders gelungenen Blech Edelmanns Entzücken oder Firlefanz-Fantasien zu beglückwünschen. Daher war sie felsenfest davon überzeugt, dass er ein gütiger, großzügiger und fürsorglicher Mann war.

»Ich sage dir, da muss einfach jemand vergessen haben, dem König Bescheid zu geben«, bemerkte sie ihrem Mann, Major Wonnegleich, gegenüber. »Niemals würde er eine kranke Bedienstete zur Arbeit zwingen. Bestimmt ist er selbst ganz außer sich, dass so etwas Schreckliches passieren konnte.«

»Ja«, sagte Major Wonnegleich. »Da hast du recht.«

Genau wie seine Frau wollte er nur das Beste über den König denken, denn vor dem Major hatten schon sein Vater und sein Großvater treu in der Königlichen Garde gedient. Zwar kam ihm König Fred auch nach Lara Lerchensporns Tod erstaunlich vergnügt vor und er ging weiterhin regelmäßig zur Jagd. Major Wonnegleich wusste zudem, dass die Lerchensporns in das Haus gleich beim Friedhof hatten umziehen müssen, doch redete er sich ein, dass dem König das Schicksal seiner Schneiderin durchaus naheging und dass er mit dem Umzug des Witwers und seiner Tochter nichts zu tun gehabt hatte.

Das neue Heim der Lerchensporns war eine düstere Behausung, denn die hohen Eiben, die den Friedhof säumten, ließen kaum Sonnenlicht hindurch. Von Lillis Schlafzimmer aus war das Grab ihrer Mutter durch eine Lücke im dichten Geäst jedoch gut zu sehen. Da sie aber nicht mehr direkt neben Wim wohnte, sah sie ihn von nun an seltener, obwohl Wim sie so oft wie möglich besuchen kam. Leider war im neuen Garten viel weniger Platz zum Spielen, aber sie richteten ihre Spiele einfach darauf ein.

Was Leo Lerchensporn über das neue Haus oder den König dachte, das wusste niemand. Mit den anderen Bediensteten im Palast sprach er nie darüber, ging still seiner Arbeit nach, verdiente das nötige Geld für den Unterhalt seiner Tochter und zog Lilli so gut auf, wie es ohne Mutter eben möglich war.

Lilli half ihrem Vater immer gern in der Tischlerwerkstatt und war am glücklichsten, wenn sie eine Latzhose tragen konnte. Sie zählte zu den Menschen, denen es nicht das Geringste ausmachte, wenn sie bei etwas ein bisschen schmutzig wurden, und aus besonderer Kleidung machte sie sich nichts. In der ersten Zeit nach der Beerdigung allerdings hatte sie jeden Tag ein anderes Kleid an, wenn sie ein kleines Sträußchen zum Grab ihrer Mutter brachte. Als Frau Lerchensporn noch lebte, hatte sie immer versucht, ihre Tochter wie »eine kleine Dame« auszustaffieren. Dazu hatte sie ihr viele schöne Kleider genäht, oft aus den Resten der edlen Gewänder des Königs, die dieser ihr großzügig überlassen hatte.

So verging eine Woche, dann ein Monat und schließlich ein Jahr, bis die von der Mutter gefertigten Kleider für Lilli allesamt zu klein geworden waren. Trotzdem bewahrte sie diese sorgsam in ihrem Schrank auf. Die anderen Leute hatten inzwischen offenbar vergessen, was Lilli widerfahren war, oder sie hatten sich einfach daran gewöhnt, dass ihre Mutter nicht mehr da war. Auch Lilli selbst tat, als hätte sie sich damit abgefunden. Nach außen hin schien ihr Leben wieder fast normal zu verlaufen. Sie half ihrem Vater in der Werkstatt, machte ihre Schulaufgaben und spielte mit ihrem besten Freund Wim. Dabei redeten die beiden aber nie über Lillis Mutter, und sie redeten auch nie über den König. Und Abend für Abend behielt Lilli den weißen Grabstein, der ein kleines Stück entfernt im Mondlicht schimmerte, ganz fest im Blick, bis sie eingeschlafen war.

KAPITEL 6

DER STREIT AUF DEM HOF

Hinter dem Palast gab es einen Hof, in dem Pfauen umherstolzierten, Springbrunnen plätscherten und die Standbilder von Königen und Königinnen vergangener Zeiten stumme Wache hielten. Solange die Kinder der Palastdiener die prächtigen Vögel nicht am Schwanz zogen, nicht in die Brunnen sprangen oder auf den Statuen herumkletterten, durften sie nach der Schule im Hof spielen. Manchmal kam auch Lady Eslanda dazu. Sie mochte Kinder gern und flocht mit ihnen dann Gänseblümchenketten. Am aufregendsten war es aber, wenn König Fred auf den Balkon heraustrat und winkte. Dann brachen alle Kinder in Jubel aus und verbeugten sich und machten feine Knickse, wie es ihre Eltern ihnen beigebracht hatten.

Andererseits verstummten sie augenblicklich, blieben beim Himmel-und-Hölle-Spielen wie angewurzelt stehen und stellten die Kämpfe gegen einen imaginären Ickabog ein, wenn die Herren Spuckelwert und Schlabberlot durch den Hof gingen. Die beiden Lords hatten für Kinder nicht das Geringste übrig. Sie waren der Ansicht, die kleinen Bälger machten viel zu viel Lärm, besonders mitten am Nachmittag und damit genau zu der Zeit, wenn Spuckelwert und Schlabberlot zwischen Jagd und Abendessen ein Schläfchen einzulegen pflegten.