Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

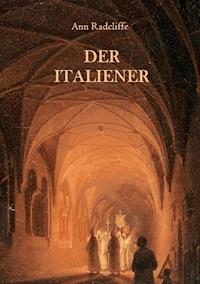

Band 5 der ersten deutschsprachigen Ann-Radcliffe-Gesamtausgabe, herausgegeben von Maria Weber. Im Jahre 1758 begegnen sich die schöne Waise Ellena Rosalba und der junge Adelige Vincentio di Vivaldi das erste Mal - für den heißblütigen Adeligen ist es Liebe auf den ersten Blick, und er weiß auch bald Ellenas Herz zu gewinnen. Doch ihre Liebe steht unter keinem guten Stern: Die stolze Marchesa, die Mutter des jungen Vivaldi, ist gegen die Bindung ihres Sohnes mit einer Bürgerlichen. Um die Beziehung zu hintertreiben, heckt sie gemeinsam mit ihrem Beichtvater, dem finsteren Mönch Schedoni, grausame Pläne aus, die Ellena für immer aus Vivaldis Leben verbannen sollen... Eine sensible Heldin, ein leidenschaftlicher Held und ein fieser Erzbösewicht - Ränke und Intrigen, Irrungen und Wirrungen, Liebe und Verrat - und das alles vor der historischen Kulisse Italiens zur Zeit der Inquisition. Mit diesen Zutaten schuf Ann Radcliffe im Jahr 1797 diesen grandiosen Schauerroman, der nun in einer liebevollen Neubearbeitung der deutschen Übersetzung von Meta Forkel-Liebeskind wieder vorliegt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 839

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Neapel.

Er, eingehüllt in den Dunst des Rätsels und der Stille,

Brütet über seinen Leidenschaften, verkörpert sie in Taten,

Und schickt sie auf Schicksalsschwingen zu andern:

Wie den unsichtbaren Willen, der uns leitet,

Unhörbar, unkennbar, unergründlich!

IN DREI TEILEN.

LONDON:

1797.

Neubearbeitung

nach der Übersetzung von

Meta Forkel-Liebeskind 1797-1799.

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil.

Erstes Kapitel.

Zweites Kapitel.

Drittes Kapitel.

Viertes Kapitel.

Fünftes Kapitel.

Sechstes Kapitel.

Siebentes Kapitel.

Achtes Kapitel.

Neuntes Kapitel.

Zehntes Kapitel.

Elftes Kapitel.

Zweiter Teil.

Erstes Kapitel.

Zweites Kapitel.

Drittes Kapitel.

Viertes Kapitel.

Fünftes Kapitel.

Sechstes Kapitel.

Siebentes Kapitel.

Achtes Kapitel.

Neuntes Kapitel.

Zehntes Kapitel.

Dritter Teil.

Erstes Kapitel.

Zweites Kapitel.

Drittes Kapitel.

Viertes Kapitel.

Fünftes Kapitel.

Sechstes Kapitel.

Siebentes Kapitel.

Achtes Kapitel.

Neuntes Kapitel.

Zehntes Kapitel.

Elftes Kapitel.

Zwölftes Kapitel.

Dreizehntes Kapitel.

Erster Teil.

IM Jahr 1764 kamen ein paar Engländer, die Italien durchreisten, auf einem ihrer Spaziergänge um Neapel zufällig an die Kirche Santa Maria del Pianto, die zu einem sehr alten Kloster vom Orden der Schwarzen Büßenden gehört. So viel auch die Pracht des Bogenganges, vor dem sie stehen blieben, durch die Zeit gelitten hatte, erregte es doch ihre Bewunderung so sehr, daß sie, voll Neugierde, das Gebäude selbst zu sehen, die Marmorstufen, die dahin führten, hinabstiegen.

Im Schatten des Bogenganges sahen sie jemanden mit übereinandergeschlagenen Armen und zur Erde gesenktem Blick hinter den Pfeilern an der Mauer hingehen; er schien so in Gedanken vertieft, daß er die Annäherung der Fremden gar nicht merkte. Plötzlich aber schien der Schall ihrer Fußtritte ihn aufzuschrecken; er drehte sich um und entschlüpfte schnell durch eine Türe, die in die Kirche führte, ihren Augen.

In der Gestalt dieses Mannes lag etwas zu Außerordentliches, und sein Betragen war zu sonderbar, um den Fremden nicht aufzufallen.

Er war lang und hager von Figur und hielt sich vornübergebeugt; seine Farbe war bleich und seine Züge stark; sein Auge sah mit wildem Ausdruck unter dem Mantel hervor, der den unteren Teil seines Gesichtes einhüllte.

Als die Reisenden in die Kirche traten, sahen sie sich allenthalben nach dem Fremden um, der vor ihnen hereingegangen war, doch sie konnten ihn nirgends erblicken und nur eine einzige andere Person erschien im ganzen Schatten der langen Gänge. Es war ein Mönch aus dem benachbarten Kloster, der zuweilen Fremden die Kirche zu zeigen pflegte, und sich auch jetzt in dieser Absicht der Gesellschaft näherte. Das Innere dieses Gebäudes hatte nichts von den prächtigen Zierraten und dem überall verbreiteten Glanz, wodurch die Kirchen in Italien und besonders in Neapel sich auszeichnen. Doch die Anlage hatte etwas Einfaches und Großes, das für Personen von Geschmack weit anziehender ist, und die Verteilung von Licht und Schatten verbreitete eine Feierlichkeit, die weit wirksamer ist, den erhabenen Schwung der Andacht zu befördern.

Als die Gesellschaft die Heiligenschreine und anderen Merkwürdigkeiten besichtigt hatte, und durch einen dunklen Gang zum Vorsaal zurückkehren wollte, sahen sie den Unbekannten zu einem Beichtstuhl zur Linken gehen. Einer von den Fremden zeigte ihn dem Mönch, als er eben hineintrat, und fragte, wer es wäre? Der Mönch sah sich nach ihm um, ohne die Frage sogleich zu beantworten; da sie aber wiederholt wurde, neigte er mit einem gewissen Gehorsam den Kopf und sagte ganz ruhig: „Es ist ein Mörder.“

„Ein Mörder!“ rief einer von den Engländern, „ein Mörder! und geht frei umher!“

Ein Italiener von ihrer Gesellschaft lächelte über seines Freundes Verwunderung.

„Er hat hier Zuflucht gesucht,“ erwiderte der Mönch; „innerhalb dieser Mauern ist er unverletzlich gesichert.“

„Eure Altäre beschützen also Mörder!“ sagte der Engländer.

„Er konnte sonst nirgends Zuflucht finden,“ antwortete der Mönch gelassen.

„Das ist doch erstaunlich!“ sagte der Engländer, „Was helfen Eure Gesetze, wenn der abscheulichste Verbrecher auf solche Art Schutz vor ihnen finden kann! Aber wie kann er sich hier erhalten? Wenigstens setzt er sich doch der Gefahr aus, Hungers zu sterben.“

„Verzeihen sie,“ sagte der Mönch; „es finden sich immer Personen, die geneigt sind, denjenigen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Weil der Verbrecher die Kirche nicht verlassen darf, um sich Essen zu holen, so bringen sie es ihm hierher.“

„Ist es möglich?“ sagte der Engländer, und wandte sich zu seinem italienischen Freund.

„Nun, der arme Kerl darf doch nicht gerade Hungers sterben,“ versetzte sein Freund, „und das müßte er unfehlbar, wenn man ihm nichts zu essen brächte. Aber sollten Sie seit Ihrem Aufenthalt in Italien noch nie einen Menschen in ähnlicher Lage gesehen haben? Das ist ja gar nichts Ungewöhnliches!“

„Noch nie in meinem Leben,“ sagte der Engländer, „und ich kann auch jetzt kaum meinen Augen trauen.“

„Mein Freund“ merkte der Italiener an, „Mordtaten geschehen so häufig unter uns, daß unsere Städte halb entvölkert sein würden, wenn wir kein Mitleid mit solchen unglücklichen Menschen haben wollten.“

Eine ernsthafte Verbeugung war alles, was der Engländer auf diese gründliche Bemerkung zu sagen hatte.

„Aber bemerken Sie doch einmal jenen Beichtstuhl hinter den Pfeilern zur Linken des Ganges, unter dem bemalten Fenster dort,“ setzte der Italiener hinzu. „Haben Sie ihn bemerkt? Das bunt bemalte Glas wirft statt des Lichtes einen Schatten auf den Teil der Kirche, der Sie vielleicht hindert zu erkennen, was ich meine.“

Der Engländer sah hin und bemerkte einen Beichtstuhl aus Eichen- oder einem anderen dunklen Holz dicht an der Mauer. Zugleich bemerkte er, daß es derselbe war, in welchen der Mörder sich eben begeben hatte. Er bestand aus drei Abteilungen, von einem schwarzen Baldachin bedeckt. In der mittleren befand sich der Stuhl des Beichtvaters, einige Stufen hoch über den Boden erhaben; und an jeder Seite war ein kleines Behältnis mit Stufen, die zu einem Gitter führten, wo der Büßende knien, und der Beobachtung entzogen, das Bewußtsein von Verbrechen, die schwer auf seinem Herzen lagen, in das Ohr des Beichtvaters ausgießen konnte.

„Sie bemerken ihn?“ sagte der Italiener.

„Ja,“ erwiderte der Engländer, „es ist derselbe in welchen der Mörder ging, und es scheint mir der dunkelste Ort, den ich je sah. Der bloße Anblick ist schon genug, einen Verbrecher in Verzweiflung zu stürzen.“

„In Italien sind wir nicht so geneigt zum Verzweifeln,“ versetzte der Italiener lächelnd.“

„Nun, aber was wollen sie mit diesem Beichtstuhl?“ fragte der Engländer. „Der Mörder ging hinein!“

„Das, was ich meine, geht diesen Menschen nichts an,“ sagte der Italiener, „ich wünschte nur, Sie auf den Ort aufmerksam zu machen, weil man sehr sonderbare Dinge davon erzählt.“

„Wieso?“ fragte der Engländer.

„Es sind nun mehrere Jahre, daß die Beichte, die mit diesen Umständen zusammenhängt, hier in diesem Beichtstuhle abgelegt wurde,“ sagte der Italiener. „Der Anblick desselben, dieser Mörder, und ihre Verwunderung über die Freiheit, die man ihm vergönnt, erinnerte mich an die Geschichte. Wenn Sie in Ihren Gasthof zurückkehren und nichts Besseres zu tun haben, will ich sie Ihnen mitteilen.“

„Ich bin sehr neugierig darauf,“ erwiderte der Engländer, „können Sie sie nicht gleich erzählen?“

„Sie ist zu lang - die Erzählung würde eine ganze Woche erfordern. Ich habe sie als Manuskript und will sie Ihnen schicken. Ein junger Student aus Padua, der kurz nachdem diese schreckliche Beichte bekannt wurde, nach Neapel kam…“

„Ich bitte um Verzeihung,“ unterbrach ihn der Engländer, „das klingt allerdings etwas auffallend. Ich glaubte, jeder Priester müßte eine Beichte als ein heiliges Geheimnis bei sich behalten.“

„Sie haben ganz recht,“ versetzte der Italiener. „Der Priester darf nie seine Treue verletzen, es sei denn auf besonderen Befehl einer höheren Macht, und selbst dann müssen die Umstände ganz außerordentlich sein, um eine solche Abweichung vom Gesetz zu rechtfertigen. Sobald Sie die Erzählung lesen, wird Ihre Verwunderung aufhören. – Ich wollte sagen, daß diese Sache auf einen Studenten aus Padua, der kurz danach hier war, einen solchen Eindruck machte, daß er sie teils zu seiner eigenen Übung, teils aus Erkenntlichkeit für einige kleine Gefälligkeiten, die ich ihm erzeigt hatte, für mich zu Papier brachte. Sie werden finden, daß er in der Kunst der Zusammenfügung noch ein Stümper war. Doch es wird Ihnen nur um die Sache selbst zu tun sein, und dieser ist er treu geblieben. Aber kommen Sie, lassen Sie uns aus der Kirche gehen!“

„Sobald ich noch einmal dieses feierliche Gebäude, und besonders den Beichtstuhl, auf den Sie mich aufmerksam machten, betrachtet habe.“ Während der Engländer mit seinem Auge die hoch gewölbten Decken und feierlichen Perspektiven der Santa del Pianta durchlief, sah er den Mörder aus dem Beichtstuhl quer über den Chor schleichen. Es machte ihm einen unangenehmen Eindruck, diesen Menschen wiederzusehen, er wandte die Augen ab und verließ eilends die Kirche. Die Freunde trennten sich, und der Engländer war noch nicht lange in seinem Gasthof angekommen, als er den Band erhielt, worin er folgendes las:

——

Erstes Kapitel.

Was ist dies für eine geheime Sünde,

für eine unnennbare Tat,

welche keine Kunst ans Licht zu ziehen,

keine Buße reinzuwaschen vermag?

Walpole, Mysterious Mother.

IN der Kirche San Lorenzo zu Neapel, im Jahr 1758 sah Vincentio di Vivaldi zum ersten Male Ellena di Rosalba. Ihre süße und ausdrucksvolle Stimme zog seine Aufmerksamkeit auf ihre Gestalt, welche Feinheit und hohe Grazie umschwebten; ihr Gesicht aber verbarg ein Schleier. Die schöne Stimme allein schon hatte ihn so sehr bezaubert, daß er die peinlichste Neugierde fühlte, ein Gesicht zu sehen, dem seine Phantasie allen Ausdruck des fühlbarsten Herzens gab, welches die Modulation ihrer Töne verriet. Er horchte mit entzückter Aufmerksamkeit auf den himmlischen Ausdruck, und konnte kaum seine Augen von ihr losreißen, bis die Frühmesse beendigt war, und sie mit einer ältlichen Frau, die sich auf ihren Arm lehnte, und die er für ihre Mutter hielt, die Kirche verließ. Vivaldi folgte ihnen auf dem Fuße nach, um sich, wo möglich, den Anblick ihres Gesichtes zu verschaffen und das Haus zu entdecken, wohin sie sich begeben würden. Sie gingen schnell, ohne sich nach rechts oder links umzusehen, und als sie sich in die Strada di Toledo wandten, hätte er sie beinahe aus dem Gesicht verloren. Er beschleunigte seinen Schritt, um die behutsame Entfernung, in welcher er sich bisher gehalten hatte, zu verringern – und holte sie ein, als sie eben die Terrazzo Nuovo betraten, die längs dem Hafen hin nach dem Gran Corso führt. Er hatte sie nun zwar eingeholt, aber die schöne Unbekannte blieb dicht in ihren Schleier gehüllt, und er wußte nicht, wie er ein Gespräch mit ihr anfangen, oder sich den Anblick der Züge verschaffen sollte, die seine Neugier so sehr reizten. Eine ehrerbietige Furchtsamkeit, die sich in seine Neugierde mischte, machte ihn verlegen und band ihm die Zunge, so sehr er auch wünschte zu sprechen.

Bei dem Herabsteigen der letzten Stufen des Terrazzo aber, glitt der Fuß der älteren Frau aus, und während Vivaldi hinzu sprang, um ihr beizustehen, fing sich das Seelüftchen in dem Schleier, den Ellenas Hand nicht mehr unbeschäftigt genug war zu halten, wehte ihn ein wenig zur Seite und ließ ihn ein Gesicht sehen, dessen rührende Schönheit seine kühne Einbildungskraft noch weit überstieg.

Obgleich ihre Züge, von griechischem Profil, die Ruhe einer schönen Seele ausdrückten, funkelten doch ihre dunkelblauen Augen von Geist. Sie war so ängstlich beschäftigt, ihrer Begleiterin beizustehen, daß sie die Bewunderung, die sie eingeflößt hatte, nicht gleich bemerkte; sobald aber ihre Augen Vivaldis Blicken begegneten, fühlte sie den Eindruck, und zog eilends den Schleier herunter.

Die alte Dame hatte durch den Fall keinen Schaden gelitten; nur das Gehen schien ihr schwer zu fallen und Vivaldi ergriff die Gelegenheit, ihr seinen Arm anzubieten. Sie lehnte es mit höflichem Dank ab, doch er wiederholte seine Bitte so dringend und ehrerbietig zugleich, daß sie sich endlich ergab und an seiner Seite ihrer Wohnung zuging.

Unterwegs versuchte er mehrmals ein Gespräch mit Ellena anzufangen, aber ihre Antworten waren sehr kurz, und sie hatten schon das Ende ihres Weges erreicht, als er noch bei sich überlegte, was er wohl sagen könnte, um ihr eine gute Meinung von sich einzuflößen und diese strenge Zurückhaltung zu überwinden. Aus der Art ihrer Wohnung hielt er sie für Personen, die in einer anständigen, aber eingeschränkten Unabhängigkeit lebten. Das Haus war klein, wirkte aber bequem und sogar elegant. Es stand auf einer Anhöhe, von einem Garten und Weinbergen umgeben, die eine Aussicht auf die Stadt und den Hafen – ein stets bewegliches Gemälde – gewährten, und hinter ihm wölbte sich ein dichtes Wäldchen von Fichten und majestätischen Dattelbäumen. Die kleine Vorhalle und die Säulenreihe vor dem Hause waren zwar nur von gewöhnlichem Marmor, aber in sehr feinem Geschmack gebaut. Vor der Sonne geschützt, fühlte man hier die Erfrischung des kühlen Lüftchens, das unten vom Hafen aufstieg und genoß einer Aussicht auf die bezaubernden Ufer.

Vivaldi stand an dem kleinen Tore, das in den Garten führte, still, wo die ältere Dame ihren Dank für seine Artigkeit wiederholte, ohne ihn aber hereinzunötigen. Zitternd vor Herzensbeklemmung und über seine vereitelte Erwartung niedergeschlagen, blieb er einen Augenblick in Ellenas Anblick versunken stehen, unfähig Abschied zu nehmen und doch verlegen, was er sagen sollte, um sein Bleiben zu verlängern, bis die alte Dame ihm zum zweiten Male einen guten Tag wünschte. Er faßte nun Mut, um die Erlaubnis zu bitten, sich nach ihrer Gesundheit zu erkundigen, und als er sie erhalten hatte, sagten seine Augen ein Lebewohl an Ellena, die jetzt beim Abschied es wagte, ihm für seine Bemühungen um ihre Tante zu danken. Der Ton ihrer Stimme und dieser Ausdruck ihrer Verbindlichkeit diente eben nicht dazu, ihm das Fortgehen leichter zu machen; endlich aber riß er sich los. Ihr schönes Gesicht schwebte vor seiner Einbildungskraft, die rührenden Töne ihrer Stimme zitterten noch auf seinem Herzen; er ging ans Ufer unter ihrer Wohnung und labte sich an dem Gedanken, ihr nahe zu sein, wenn er sie auch nicht mehr sehen konnte. Zuweilen machte er sich Hoffnung, sie, wenn auch nur in der Ferne, auf einem Balkon des Hauses zu erblicken, dessen seidene Vorhänge das Lüftchen von der See einzuladen schienen. Er zögerte Stunde auf Stunde unter den schattigen Fichten, die über das Ufer wehten, ausgestreckt, oder, ohne der Hitze zu achten, auf den Klippen, welche es krönten, umherklimmend. Er rief ihr bezauberndes Lächeln vor seine Phantasie zurück und schien noch auf ihre süßen Töne zu horchen.

Abends kehrte er zu seines Vaters Palast zurück, tiefsinnig und doch in einem behaglichen Zustand; voll unruhiger Sehnsucht und doch glücklich. Er verweilte mit allem Entzücken der Hoffnung bei der Erinnerung an den Dank, den er von Ellenas Lippen erhielt, ohne es aber zu wagen, sich irgendeinen Plan für die Zukunft zu machen.

Er kam zeitig genug nach Hause, um seine Mutter nach dem Corso zu begleiten, wo er in jedem bunten Wagen, der vorüberfuhr, den Gegenstand seiner unablässigen Gedanken zu sehen hoffte. Sie erschien nicht. Seine Mutter, die Marchesa di Vivaldi bemerkte seine Unruhe und ungewöhnliche Stille, und tat einige Fragen, um eine Erklärung herbeizuführen. Doch seine Antworten schärften nur ihre Neugierde, und wenngleich sie sich enthielt, mit Gewalt in ihn zu dringen, ließ sich doch vermuten, daß sie schlauere Mittel anwenden würde, um hinter die Wahrheit zu kommen.

Vincentio di Vivaldi war der einzige Sohn des Marchese di Vivaldi, ein Edelmann aus einer der ältesten Familien im Königreiche Neapel, ein Günstling des Hofes und noch höher an Macht als an Rang. Der Stolz auf seine Geburt stand weder diesem Range noch seiner Macht nach; allein er war mit dem gerechten Stolze eines wohlgeordneten Gemütes vermischt, und diente ebensosehr seinem moralischen Betragen zur Richtschnur, als er ihn nach äußerer Auszeichnung begierig machte; er adelte seine Handlungen in eben dem Maße, wie er seine Ansprüche erhöhte. Sein Stolz war zugleich sein Laster und seine Tugend, seine Schutzwehr und seine Schwäche. Vivaldis Mutter, die aus einem ebenso alten Geschlechte abstammte, achtete nicht weniger streng auf ihr Ansehen; allein ihr Stolz ging nur auf Geburt und Rang, nicht aber auf moralischen Wert. Sie war von heftigen Leidenschaften, hochmütig, rachsüchtig, aber verschlagen und listig zugleich, beharrlich in Ränken und unermüdlich, ihre Rache an den unglücklichen Gegenständen zu stillen, die ihre Empfindlichkeit gereizt hatten. Sie liebte ihren Sohn nicht so sehr aus mütterlicher Zärtlichkeit, als vielmehr darum, weil sie den letzten Zweig zweier erlauchter Häuser in ihm sah, der beider Ehre in sich vereinigen und aufrechterhalten sollte. Vincentio hatte viel vom Charakter seines Vaters und sehr wenig von seiner Mutter geerbt. Sein Stolz war edel und groß wie der Stolz des Marchese; allein er verband etwas von den feurigen Leidenschaften der Marchesa damit, nur war er von ihrer List, Falschheit und Rachsucht frei. Offen, freimütig und rein von Charakter und Empfindung, schnell auffahrend, aber ebenso schnell versöhnt, durch jeden anscheinenden Mangel an Ehrerbietung beleidigt, aber durch jedes offene Eingeständnis wieder gewonnen, machte eine zarte Menschlichkeit ihn ebenso bereit zur Aussöhnung, ebenso sorgsam, die Gefühle anderer zu schonen, als ein hohes Ehrgefühl ihn reizbar gegen jede Kränkung machte.

Den Tag darauf, als er Ellena gesehen hatte, ging er nach der Villa Altieri, um sich die erhaltene Erlaubnis zunutze zu machen.

Die Hoffnung, Ellena zu sehen, erfüllte ihn mit ungeduldiger Freude und zitternder Erwartung, die immer höher stieg, so wie er sich ihrem Aufenthalt näherte, bis er an der Gartentüre einige Augenblicke stillstehen mußte, um Atem zu schöpfen und sich zu fassen.

Er ließ sich durch eine alte Magd, die ans Tor kam, melden; sie kam bald zurück und führte ihn in ein kleines Vorzimmer, wo er Signora Bianchi mit Seide abwinden beschäftigt und allein fand, obgleich er aus einem Stuhle, der neben dem Stickrahmen stand, schloß, daß Ellena eben erst das Zimmer verlassen haben mußte. Signora Bianchi empfing ihn mit zurückhaltender Höflichkeit und gab sehr knappe Antworten auf seine Erkundigungen nach ihrer Nichte, die er jeden Augenblick hereintreten zu sehen hoffte. Er verlängerte seinen Besuch beinahe bis zur Unschicklichkeit, bis er alle Gegenstände des Gesprächs erschöpft hatte, und das Stillschweigen der Signora Bianchi ihm ein Wink schien, daß man sein Fortgehen erwartete. Mit niedergeschlagenem Herzen empfahl er sich und nahm die nur ungern erteilte Erlaubnis mit, einmal wieder kommen zu dürfen. Auf seinem Wege nach dem Garten stand er oft still, um sich nach dem Hause umzusehen, wo er durch die Fensterläden einen Schimmer von Ellena zu erhalten, oder sie unter dem Schatten der üppigen Pappeln sitzen zu sehen hoffte. Doch sein Blick suchte sie allenthalben vergebens, und er verließ den Ort mit dem langsamen, schwerfälligen Schritte der Niedergeschlagenheit.

Der Tag wurde mit Bemühungen hingebracht, Nachrichten von Ellenas Familie einzuziehen, aber er erfuhr wenig Befriedigendes. Man sagte ihm, daß sie eine Waise wäre, die unter der Aufsicht ihrer Tante, der Signora Bianchi, lebte, daß ihre Familie, die nie hohen Rang gehabt hatte, sehr heruntergekommen war, und daß sie ganz von dieser Tante abhing. Doch er wußte nicht, was sehr geheim gehalten wurde, daß sie diese betagte Verwandte unterstützen half, deren einzige Habe in dem kleinen Gut bestand, auf welchem sie wohnten, und daß sie ganze Tage mit Seidenstickereien hinbrachte, die an die Nonnen eines benachbarten Klosters gegeben und von diesen sehr vorteilhaft an die neapolitanischen Damen verkauft wurden, die das Sprechgitter besuchten. Er ließ sich nicht einfallen, daß ein schönes Kleid, welches er oft an seiner Mutter gesehen hatte, Ellenas Arbeit war, oder daß einige Kopien von antiken Vorlagen, die ein Kabinett im Vivaldischen Palaste schmückten, von ihrer Hand gezeichnet waren. Hätte er diese Umstände gewußt, so würden sie dennoch nur die Leidenschaft vermehrt haben, die sie als Beweise einer Ungleichheit des Glücks, welche unfehlbar seine Familie einer Verbindung mit der Ihrigen abgeneigt machen mußte, vernünftigerweise hätten unterdrücken sollen.

Ellena konnte Armut, aber nicht Verachtung ertragen; und um sich vor dieser Wirkung der eingeschränkten Vorurteile der Menschen um sie her zu schützen, verbarg sie so sorgfältig einen Fleiß, der ihrem Charakter Ehre machte. Sie schämte sich der Armut, oder des Fleißes, der sie überwand, zwar nicht; doch ihre Seele bebte vor dem gefühllosen Lächeln und der demütigenden Herablassung zurück, womit sich der Reichtum zuweilen zu der Armut herabläßt. Ihr Geist war noch nicht stark, ihre Begriffe noch nicht erweitert genug, um sie das Hohnlächeln der lasterhaften Torheit verachten zu lehren und sich in der Würde tugendhafter Abhängigkeit erhaben zu fühlen.

Ellena war die einzige Stütze des fortschreitenden Alters ihrer Tante; ertrug ihre Schwachheiten mit Geduld und tröstete sie in ihren Leiden; sie vergalt die mütterliche Liebe, die sie genoß, mit der Zärtlichkeit einer Tochter. Sie hatte ihre Mutter, die sie als kleines Kind verlor, nicht gekannt, und Signora Bianchi hatte von der Zeit an ihre Stelle vertreten.

So unschuldig und glücklich in der stillen Erfüllung ihrer Pflichten und im Schleier der Einsamkeit, lebte Ellena Rosalba, als sie das erste Mal Vincentio di Vivaldi sah. Er war nicht von einer Gestalt, die uns unbemerkt vorübergeht, wenn sie gesehen wird; der Geist und die Würde seines Anstandes, seine freie, edle Gesichtsbildung, voll von dem Ausdruck, der Kraft der Seele verrät, hatten einen tiefen Eindruck auf Ellena gemacht. Allein sie hütete sich sehr, ein zärtlicheres Gefühl, als Bewunderung zuzulassen; sie bemühte sich, sein Bild aus ihrem Gemüte zu entfernen, und durch emsigen Fleiß in ihren gewöhnlichen Beschäftigungen die Ruhe wiederzugewinnen, die seine Erscheinung etwas gestört hatte.

Vivaldi hatte indessen rastlos und ungeduldig den größten Teil des Tags mit Nachforschungen zugebracht, die ihm nur Zweifel und Besorgnisse einbrachten, und beschloß, wenn der Abend seine Schritte einhüllen würde, nach der Villa Altieri zurückzukehren, getröstet durch die Gewißheit, dem Gegenstande seiner Gedanken nahe zu sein, und voll Hoffnung, daß der Zufall ihn noch einmal mit einem, auch nur flüchtigen, Anblick von Ellena beglücken würde.

Die Marchesa Vivaldi gab diesen Abend eine Gesellschaft, und ein Verdacht über die Unruhe, die er verriet, machte, daß sie ihn sehr spät bei sich zu behalten suchte, und ihm die Aufsicht über die Aufführung eines neuen Stückes auftrug, die Arbeit eines Komponisten, den sie in Mode gebracht hatte. Ihre Gesellschaften waren die glänzendsten und zahlreichsten in Neapel, und der Adel, der diesen Abend den Palast besuchte, teilte sich in zwei Parteien über das Verdienst des musikalischen Genies, das sie beschützte, und eines anderen Mitbewerbers um den Ruhm. Die Aufführung des Abends mußte, aller Erwartung nach, den Sieg auf einmal entscheiden; es war also ein sehr wichtiger und unruhiger Abend für die Marchesa: denn der Ruhm ihres Lieblingskomponisten lag ihr ebensosehr am Herzen, als ihr eigener, und das Wohlergehen ihres Sohns hatte für heute nur einen geringen Anteil an ihrer Aufmerksamkeit.

Sobald er sich unbemerkt fortschleichen konnte, verließ er die Gesellschaft, hüllte sich in seinen Mantel und eilte zur Villa Altieri, die nicht weit vom westlichen Teile der Stadt entfernt lag. Er erreichte sie unbemerkt und sprang, atemlos vor Ungeduld, er an die Grenze des Gartens, wo er, frei von steifem Höflichkeitszwang und dem Gegenstand seiner Zärtlichkeit nahe, in den ersten Augenblicken eine so hohe Freude empfand, als ihre Gegenwart selbst ihm nur hätte geben können. Allein dieses Entzücken schwand mit der Neuheit und im Kurzen fühlte er sich so verlassen, als wäre er auf immer von Ellena getrennt, in deren Gegenwart er sich kurz zuvor beinahe geträumt hatte.

Es war schon spät in der Nacht, und da kein Licht im Hause schien, schloß er, daß die Bewohner sich bereits zur Ruhe gelegt hätten; alle Hoffnung, sie zu sehen, verschwand aus seiner Seele. Doch war es ihm noch so süß, ihr nahe zu sein, und er versuchte ängstlich, Eingang in den Garten zu finden, um sich dem Fenster zu nähern, wo sie vielleicht schlief. Die Hecke, die aus Bäumen und dichtem Strauchwerk bestand, war nicht schwer zu überspringen, und er befand sich noch einmal im Eingang der Villa. Es war beinahe Mitternacht und die Stille wurde durch das sanfte Rauschen des Wassers im Hafen unten, und durch das hohle Murmeln des Vesuvs, der von Zeit zu Zeit eine plötzliche Flamme den Horizont hinaufschickte und ihn dann in Dunkelheit zurückließ, mehr gemildert als unterbrochen. Das Feierliche der Szene lag im Einklang mit der Stimmung seines Geistes und er horchte mit tiefer Aufmerksamkeit auf die wiederkehrenden Töne, welche gleich einem fernen Donner, der nur in den Wolken murmelt, in sein Ohr drangen. Die stillen Pausen, die auf jedes Krachen des Berges folgten, wenn die Erwartung nach dem aufsteigenden Tone lauschte, erregten in Vivaldis Einbildungskraft diesmal einen besonderen Schauer, und in Gedanken vertieft starrte er die erhabenen und in Schatten gehüllten Umrisse des Ufers und die See an, die er in der Dämmerung eines wolkenlosen Himmels eben unterscheiden konnte. Längs der grauen Oberfläche verfolgten mehrere Schiffe ihren stillen Lauf, nur durch den Polarstern, der mit festem Glanze brannte, über das tiefe Wasser geleitet. Die Luft war ruhig und stieg mit balsamischer, erfrischender Kühle aus der Bucht auf; kaum bewegte sie die Häupter der breiten Fichten, welche die Villa überschatteten, und trug keinen anderen Laut als von den Wellen und vom Stöhnen des weit entlegenen Berges bis ein Gesang tiefer Stimmen in der Ferne heranschwoll. Der feierliche Gang der Melodie machte seine Aufmerksamkeit rege; er erkannte es für ein Requiem und versuchte zu erkennen, von welcher Seite es käme. Es rückte aus der Ferne heran und verschwand dann in der Luft. Der Gesang fiel ihm auf; er wußte, daß es an einigen Orten von Italien gewöhnlich ist, diese Melodie über dem Bette des Sterbenden zu singen; allein hier schienen die Sänger auf der Erde, oder in der Luft zu wandeln. Über die Melodie selbst war er nicht im Zweifel – er hatte sie schon einmal gehört, und unter Umständen, die es ihm unmöglich machten, die je zu vergessen. Indem er auf die Choralstimmen horchte, die in der Entfernung sanfter lauteten, brachten ihm einige rührende Noten die göttliche Melodie, die er in der Kirche San Lorenzo von Ellena hörte, wieder ins Gedächtnis. Überwältigt von dieser Erinnerung, fuhr er zurück, und ging durch den Garten nach einer anderen Seite der Villa, wo er bald Ellenas Stimme selbst hörte, wie sie die Mitternachtshymne an die heilige Jungfrau sang und mit einer Laute begleitete, die sie mit dem rührendsten, zartesten Ausdruck spielte. Er stand einen Augenblick wie angewurzelt da und wagte kaum Atem zu schöpfen, um nicht eine Note von der sanften, heiligen Melodie zu verlieren, die aus einer beinahe körperlosen Andacht zu strömen schien. Als er sich rund umher sah, um den Gegenstand seiner Bewunderung zu erblicken, führte ihn ein Licht, das zwischen dem schattigen Laube von Waldreben hervorging, an ein Fenster und zeigte ihm Ellena. Sie hatte den Laden geöffnet, um die kühle Luft hereinzulassen, und er genoß einen vollen Anblick von ihr und ihrem Zimmer. Sie stand von einem kleinen Altar auf, wo sie ihre Andacht beendet hatte; eine strahlende Glorie schwebte noch auf ihrem Gesicht, als sie die Augen aufschlug und sie mit einer entzückten Innigkeit gen Himmel richtete. Sie hielt die Laute in der Hand, belebte sie aber nicht länger, und schien für jeden Gegenstand um sie her verloren. Ihr schönes Haar war nachlässig in ein seidenes Netz gebunden, und einige Flechten, die ihm entwischt waren, spielten um ihren Nacken und um ihr schönes Gesicht, das jetzt nicht einmal zum Teil von einem Schleier verhüllt war. Der dünne Stoff ihres Gewandes, ihre ganze Gestalt, Wesen und Haltung konnte zur Abbildung einer griechischen Nymphe dienen.

Vivaldi schwankte voll Unruhe zwischen dem Wunsche hin und her, sich eine Gelegenheit von seiner Liebe zu reden, zunutze zu machen, die vielleicht niemals wiederkehrte, und der Furcht, sie zu beleidigen, wenn er zu einer so geheiligten Stunde ihre Einsamkeit unterbräche. Während er noch unschlüssig dastand, hörte er sie seufzen, und dann mit allem süßen Ausdruck ihrer Stimme seinen Namen aussprechen. Bei seinem zitternden Lauschen, was auf dieses Nennen seines Namens folgte, bewegte er die Waldreben vor ihrem Fenstergitter und sie richtete ihre Augen dahin, aber Vivaldi war ganz im Laub verborgen. Doch stand sie auf, um das Fenster zuzumachen, als Vivaldi, außerstande, seine Empfindung länger zu bekämpfen, vor ihr erschien. Sie stand einen Augenblick ganz erstarrt und eine Totenblässe überzog ihr Gesicht – endlich verschloß sie mit zitternder Eile das Fenster und verließ das Zimmer. Es war Vivaldi zumute, als wären alle seine Hoffnungen mit ihr verschwunden. Nachdem er noch eine Weile im Garten gezögert hatte, ohne in einer anderen Gegend des Hauses ein Licht zu sehen, oder einen Laut hervorgehen zu hören, nahm er traurig seinen Rückweg nach Neapel. Er legte sich nun einige Fragen vor, die er früher an sich hätte stellen sollen, und untersuchte bei sich selbst, warum er das gefährliche Vergnügen suchte, Ellena zu sehen, da ihre Familie von einem Stande war, der es ihm beinahe unmöglich machte, jemals die Einwilligung seiner Eltern zu einer Heirat mit ihr zu erhalten.

Im Nachsinnen über diesen Gegenstand verloren, halb entschlossen, sie nicht mehr aufzusuchen und dann vor einem Entschlusse zurückbebend, der ihn mit aller Gewalt der Verzweiflung ergriff, hielt ihn, als er eben aus dem dunklen Torbogen einer Ruine, die auf seinem Wege lag, hervorging, ein Mann in Mönchskleidern an, dessen Gesicht mehr durch die Kapuze, als durch die Dämmerung beschattet wurde.

Der Fremde nannte ihn beim Namen und sagte: „Signor! Ihre Schritte werden beobachtet. Hüten Sie sich, Altieri wieder zu besuchen!“

Mit diesen Worten verschwand er, ehe Vivaldi den halb herausgezogenen Degen wieder in die Scheide stecken, oder eine Erklärung dieser Worte fordern konnte. Er rief laut und zu wiederholten Malen; beschwor den Unbekannten, wieder zu erscheinen, und verweilte noch lange auf der Stelle, allein die Erscheinung kam nicht wieder. Vivaldi kam ganz voll von dieser Begebenheit, und gequält von der Eifersucht, die dadurch in ihm erregt wurde, zu Hause an: denn nach verschiedenen Mutmaßungen blieb er dabei stehen, daß diese Warnung von einem Nebenbuhler käme, und daß die Gefahr, welche ihm drohte, keine andere als der Dolch der Eifersucht sei. Dieser Gedanke ließ ihn auf einmal den Umfang seiner Leidenschaft sehen und überzeugte ihn, wie unbesonnen er gehandelt hatte, ihr solchen Eingang zu gestatten. Doch war diese neue Erkenntnis so weit entfernt, ihn zu heilen, daß er vielmehr mit schärferer Pein, als er noch je gefühlt hatte, seine Liebe auf alle Gefahr zu erklären und um Ellenas Hand zu werben beschloß. Verblendeter Jüngling! er wußte nicht, in welches unglückliche Labyrinth seine Leidenschaft ihn stürzte!

Bei seiner Ankunft im Vivaldischen Palast erfuhr er, daß seine Mutter mehrmals nach ihm gefragt und Befehl gegeben hätte, ihr anzuzeigen, um welche Zeit er nach Hause gekommen sei. Sie lag schon zu Bette, doch der Marchese, der den König auf einer Lustpartie am Wasser in einem der königlichen Lustschlösser begleitet hatte, kam bald nach seinem Sohn zu Hause. Er warf einen ungewöhnlich finsteren Blick auf ihn, als er ihn im Saale traf, vermied aber jede Erklärung und verließ ihn nach einem kurzen Gespräch.

Vivaldi schloß sich in sein Zimmer ein, um nachzudenken, falls ein Kampf der Leidenschaften, bei welchem die Urteilskraft betäubt wird, überhaupt die Bezeichnung Nachdenken verdient. Er ging mehrere Stunden in seinem Zimmer auf und ab, von der Erinnerung an Ellena, der Flamme der Eifersucht und der Beunruhigung über den unbesonnenen Schritt, den er tun wollte, abwechselnd gefoltert. Er kannte den Charakter seines Vaters und einige Züge vom Charakter seiner Mutter genug, um zu fürchten, daß ihr Verdruß über diesen Schritt unversöhnlich sein würde.

Wenn er aber bedachte, daß er ihr einziger Sohn war, so schmeichelte er sich mit der Hoffnung, Vergebung zu erhalten, obgleich gerade dieser Umstand ihren Unwillen sehr erhöhen mußte. Die Besorgnis aber, daß Ellena ihr Herz schon vielleicht einem eingebildeten Nebenbuhler geschenkt haben könnte, überstieg allen anderen Schmerz. Doch tröstete ihn einigermaßen der Seufzer, bei dem er sie belauscht hatte, und die Erinnerung an die Zärtlichkeit, mit der sie seinen Namen aussprach. Aber selbst wenn sie ihm nicht abgeneigt war, wie konnte er es wagen, um ihre Hand zu bitten, wie konnte er hoffen, daß sie ihn zum Gemahl annehmen würde, wenn er ihr erklärte, daß es im Geheimen sein müßte? Er getraute sich kaum zu glauben, daß sie sich herablassen würde, in eine Familie zu treten, die es verschmähte, sie aufzunehmen und Niedergeschlagenheit bemeisterte sich seiner aufs neue.

Der Morgen fand ihn ebenso verstört, als der Abend ihn gelassen hatte; doch war sein Entschluß fest gefaßt, das, was er jetzt als einen nichtswürdigen Vorzug der Geburt betrachtete, einer Wahl aufzuopfern, die seines Lebens Glückseligkeit sichern würde. Ehe er es aber wagte, sich Ellena zu erklären, schien es ihm notwendig, sich zu vergewissern, ob auch ihr Herz für ihn spräche, oder ob sie es dem Nebenbuhler ihrer Liebe gewidmet hätte, und wer dieser Nebenbuhler eigentlich sei. Es war so viel leichter, eine solche Gewißheit zu wünschen, als sie sich zu verschaffen, daß nach tausend Projekten stets die Zartheit seiner Neigung für Ellena, die Furcht, sie zu beleidigen, oder die Besorgnis, von seiner Familie entdeckt zu werden, ehe er sich ihrer Neigung versichert hätte, den Mitteln, worauf er gefallen war, widersprachen.

In dieser Beklemmung eröffnete er sein Herz einem Freunde, der seit langer Zeit sein Vertrauen besaß und dessen Rat er mit mehr Aufrichtigkeit und Wärme suchte, als es bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich ist. Er verlangte nicht eine Bekräftigung seiner eigenen Meinung, sondern das unparteiische Urteil eines anderen Verstandes. Bonarmo säumte nicht seinen Rat zu geben, so wenig er auch zu dem Amte eines Ratgebers taugte. Er schlug vor, daß sie, um Ellenas Gesinnung gegen Vivaldi zu erforschen, eine Nachtmusik nach der Sitte des Landes bringen wollten. Wäre sie ihm nicht abgeneigt, so würde sie gewiß, behauptete Bonarmo, ein Zeichen des Beifalls geben; im andern Fall aber würde sie still und unsichtbar bleiben. Vivaldi hatte gegen diese plumpe und einer so heiligen Liebe als die seinige, wenig angemessene Erklärung vieles einzuwenden; er besaß eine zu hohe Meinung von Ellenas Herzen und der Zartheit ihres Gefühls, um zu glauben, daß die armselige Huldigung einer Nachtmusik ihrer Eigenliebe schmeicheln, oder sie zu seinem Vorteil einnehmen würde; und noch weniger konnte er glauben, daß sie selbst, wenn sie ihm auch nicht ungünstig wäre, sich herablassen würde, ihm ein Zeichen des Beifalls zu geben. Sein Freund lachte über seine Bedenklichkeiten und über seine Begriffe von Feingefühl, die er so romantisch fand, daß er sie nur durch Vivaldis Unerfahrenheit und Mangel an Weltkenntnis einigermaßen entschuldigte. Allein Vivaldi unterbrach diese Spöttereien, und gestattete ihm nicht, auch nur einen Augenblick in solchem Tone von Ellena zu sprechen, oder sein Feingefühl romantisch zu nennen. Bonarmo aber bestand durchaus auf der Serenade, die er wenigstens für ein mögliches Mittel hielt, Ellenas Gesinnung zu erforschen, ehe sein Freund eine förmliche Erklärung wagte; und Vivaldi, von Unruhe und Ungeduld, seiner peinlichen Ungewißheit ein Ende zu machen, gequält, ließ sich endlich, mehr durch seinen eigenen Unmut, als durch seines Freundes Zureden, die Bewilligung entreißen, die folgende Nacht das Abenteuer einer Serenade zu unternehmen. Er sah es mehr als eine Zuflucht vor sich selbst an, als daß er sich einen Erfolg davon versprochen hätte; denn er glaubte noch immer, daß Ellena ihn durch keinen Wink aus seiner Ungewißheit reißen würde.

Sie trugen musikalische Instrumente unter ihren Mänteln, verhüllten ihre Gesichter so, daß man sie nicht erkennen konnte, und schritten in tiefsinnigem Stillschweigen nach der Villa Altieri fort. Schon waren sie an dem Torbogen vorüber, wo Vivaldi vergangene Nacht von dem Fremden angehalten wurde, als er ein plötzliches Geräusch neben sich hörte, und als er den Kopf aus dem Mantel empor richtete, dieselbe Gestalt wahrnahm! Ehe er noch Zeit hatte, einen Ausruf auszustoßen, ging der Fremde wieder quer vor ihm vorüber. „Gehe nicht nach der Villa Altieri,“ sagte er mit feierlicher Stimme, „damit dich nicht das Schicksal trifft, welches du fürchten solltest.“

„Welches Schicksal!“ fragte Vivaldi zurückweichend. „Sprich, ich beschwöre dich!“

Doch der Mönch war davongegangen und die Dunkelheit machte es ihnen unmöglich, seinen Weg zu bemerken.

„Dio mi guardi!“ rief Bonarmo, „das ist beinahe unerhört! Aber laß uns nach Neapel zurückkehren; diese zweite Warnung muß befolgt werden.“

„Es ist nicht auszuhalten,“ rief Vivaldi, „wohin ging er?“

„Er schlüpfte an mir vorbei,“ antwortete Bonarmo, „und war fort, ehe ich ihm in den Weg treten konnte!“

„Ich will das ärgste auf einmal versuchen,“ sagte Vivaldi. „Wenn ich einen Nebenbuhler habe, so ist es am besten, ihm entgegenzugehen. Komm mit mir.“

Bonarmo sprach dagegen und hielt ihm die ernstliche Gefahr eines so raschen Schrittes vor.

„Es ist offenbar, daß du einen Nebenbuhler hast,“ sagte er, „und dein Mut wird dich gegen gedungene Banditen nicht schützen.“

Vivaldis Herz schwoll bei der Erwähnung eines Nebenbuhlers.

„Wenn du es für gefährlich hältst, mitzukommen,“ sagte er, „so will ich alleine gehen.“

Durch diesen Vorwurf beleidigt, begleitete Bonarmo seinen Freund stillschweigend und sie erreichten ungestört die Grenzen der Villa. Vivaldi führte ihn an den Ort, wo er vergangene Nacht hereingekommen war, und sie gelangten ohne Schwierigkeit in den Garten.

„Wo sind denn diese schrecklichen Banditen, vor denen du mich gewarnt hast?“ fragte Vivaldi mit spöttischem Triumph. „Sprich doch vorsichtig,“ erwiderte sein Freund; „vielleicht daß wir jetzt in ihrer Gewalt sind!“

„Sie können auch in der unsrigen sein,“ merkte Vivaldi an.

Endlich erreichten die nächtlichen Abenteurer die Orangerie, welche nahe beim Hause war, als sie, vom Heraufsteigen müde, sich ausruhten, um Atem zu schöpfen und ihre Instrumente zu der Serenade zu stimmen. Die Nacht war still, und sie hörten jetzt zum ersten Male ein Geräusch, wie von einer entfernten Menge, und gleich darauf brach der plötzliche Glanz von Feuerwerken am Himmel aus, der aus einer Villa am westlichen Rande der Bucht aufstieg.

Diese Feierlichkeit wurde der Geburt eines der königlichen Prinzen zu Ehren gegeben. Die Raketen stiegen bis zu einer unermeßlichen Höhe; ihr Glanz, der durch das Dunkel der Nacht brach, beleuchtete die tausend in die Höhe gekehrten Gesichter der staunenden Menge sowie das Wasser der Bucht mit jeder kleinen Gondel, die auf seiner Oberfläche schwamm, und ließ deutlich den ganzen Strich der aufsteigenden Ufer, das stattliche Neapel unten am Strande nebst seinen sich weit zwischen den Anhöhen verbreitenden terrassierten Dächern mit Zuschauern besäet, und den Corso, mit einem Gewühl von Wagen und flammenden Fackeln sehen.

Während Bonarmo dieses prächtige Schauspiel überblickte, richtete Vivaldi seine Augen auf Ellenas Wohnung, die zum Teil zwischen den Bäumen hervorsah, und hoffte, daß der Anblick sie auf den Balkon locken würde. Aber sie erschien nicht, auch war kein Licht zu sehen, das ihre Annäherung hätte verraten können. Sie ruhten noch immer auf dem Rasen der Orangerie, als sie ein plötzliches Rauschen zwischen dem Laub hörten. Vivaldi, dem es vorkam, als würden die Zweige durch jemanden erschüttert, der sich einen Weg zwischen ihnen zu bahnen versuchte, fragte, wer da wäre? Er erhielt keine Antwort, und es folgte ein langes Stillschweigen.

„Wir wurden bemerkt,“ sagte Bonarmo endlich, „und sind jetzt vielleicht beinahe unter dem Dolche eines gedungenen Mörders – laß uns gehen.“

„O daß mein Herz so sicher vor den Pfeilen der Liebe, der Mörderin meiner Ruhe, wäre,“ rief Vivaldi aus, „als das deinige vor diesen Banditen! Mein Freund, dein Herz muß wohl sehr unbeschäftigt sein, da deine Gedanken so viel Raum zur Furcht haben.“

„Meine Furcht entsteht aus Vorsicht, nicht aus Schwäche,“ versetzte Bonarmo etwas bitter – „du wirst vielleicht finden, daß ich keine habe, wenn du sie mir gerade am liebsten wünschen würdest.“

„Ich verstehe dich,“ erwiderte Vivaldi, „laß uns die Sache ins Reine bringen, und du sollst Ehrenvergütung erhalten, da du dich doch einmal gekränkt glaubst. Ich bin ebensogern bereit, eine Beleidigung gutzumachen, als wenig ich sie mir gefallen lassen.“

„Schön,“ erwiderte Bonarmo, „du wolltest die Kränkung, die du deinem Freunde zugefügt hat, mit seinem Blut vergüten?“

„O! nimmermehr, nimmermehr!“ sagte Vivaldi, und fiel ihm um den Hals. „Vergib meine rasche Heftigkeit; halte der Zerrüttung meines Gemütes etwas zugute“

Bonarmo erwiderte die Umarmung. „Es ist genug,“ sagte er, ,,kein Wort mehr! Ich drücke meinen Freund wieder an mein Herz.“ Während dieses Gesprächs hatten sie die Orangerie verlassen und die Mauern der Villa erreicht, wo sie ihren Stand unter einem Balkon nahmen, der über dem Fenster hing, durch welches Vivaldi Ellena die Nacht zuvor gesehen hatte. Sie stimmten ihre Instrumente und eröffneten die Serenade mit einem Duett.

Vivaldi sang einen schönen Tenor, und dieselbe Empfindsamkeit, die ihn so leidenschaftlich für Musik einnahm, lehrte ihn auch, sie mit dem äußersten Feingefühl vortragen, und den einfachsten und rührendsten Ausdruck in seine Melodien legen. Seine Seele schien in den Tönen zu atmen, die so zart, so flehend und doch so kraftvoll ans Herz drangen. In dieser Nacht flößte ihm seine Leidenschaft die höchste Beredsamkeit ein, deren vielleicht die Musik fähig ist. Welche Wirkung sie auf Ellena machte, blieb ihm unbekannt, denn sie zeigte sich weder auf dem Balkon noch am Fenster; ebensowenig gab sie irgendein Zeichen des Beifalls. Kein Laut, außer ihrer Musik, schlich sich durch die Stille der Nacht; kein Lichtstrahl fiel aus der Villa auf die Dunkelheit außen. Einmal zwar dünkte es Bonarmo, als würde er leise Stimmen neben sich gewahr, und horchte aufmerksam, aber ohne seiner Sache gewiß zu werden. Zuweilen schienen sie laut in sein Ohr zu tönen, und dann herrschte wieder eine totengleiche Stille. Vivaldi behauptete, es wäre nichts als das verworrene Gemurmel der fernen Menge am Ufer, aber Bonarmo war nicht so leicht überzeugt. Da den Spielenden ihr erster Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen, so sehr mißlang, verfügten sie sich an die andere Seite des Gebäudes und stellten sich vor den Eingang, aber mit ebensowenig Glück.

Nachdem sie die Kraft der Harmonie und ihre Geduld über eine Stunde erschöpft hatten, gaben sie alle weiteren Versuche auf, die hartnäckige Ellena zu gewinnen. So wenig Hoffnung sich auch Vivaldi von Anfang an gemacht hatte, sie zu sehen, schmerzte ihn doch jetzt diese Vereitelung tief in der Seele, und Bonarmo, dem vor den Folgen seiner Verzweiflung bange war, gab sich jetzt ebensoviel Mühe, ihn zu überreden, daß er keinen Nebenbuhler hätte, als er ihn noch vor kurzem hartnäckig vom Gegenteil zu überzeugen gesucht hatte.

Endlich verließen sie den Garten. Vivaldi beteuerte, daß er nicht ruhen würde, bis er den Fremden, der so mutwillig seine Ruhe störte, entdeckt, und ihn gezwungen haben würde, seine zweideutigen Warnungen zu erklären. Bonarmo hingegen hielt ihm vor, wie unbesonnen und schwierig ein solches Unternehmen sein würde, und daß er fürchten mußte, durch solche Schritte seine Liebe gerade an den Orten bekannt zu machen, wo ihm am meisten daran liegen mußte, sie zu verhehlen.

Vivaldi wollte weder Vorhaltungen, noch Rücksichten Gehör geben.

„Wir wollen sehen,“ sagte er, „ob dieser Dämon, in der Gestalt eines Mönchs, mich an dem gewohnten Orte wiederum anfallen wird. Tut er es, so soll er meinen Händen nicht entwischen; zeigt er sich nicht, so werde ich ebenso sorgfältig auf seine Rückkehr lauern, als er auf die meinige gelauert zu haben scheint. Ich will mich im Schatten der Ruinen verbergen und auf ihn warten, sollte es auch bis zum Tode sein!“

Die Heftigkeit, womit er diese letzten Worte sagte, fiel Bonarmo besonders auf, doch er widersetzte sich seines Freundes Absicht nicht länger, und bat ihn, nur zu überlegen, ob er auch gut bewaffnet wäre. „Denn,“ setzte er hinzu, „du dürftest dort wohl Waffen nötig haben, wenn du sie auch auf der Villa Altieri nicht gebraucht hast. Erinnere dich, daß der Fremde dir sagte, daß deine Schritte bewacht würden.“

„Ich habe meinen Degen,“ erwiderte Vivaldi, „und den Dolch, den ich gewöhnlich bei mir führe: aber ich sollte dich auch fragen, was für Waffen zur Verteidigung du bei dir hast?“

„Still,“ sagte Bonarmo, als sie um eine Klippe kamen, die über den Weg hing; ,,wir nähern uns der Stelle; dort ist der Bogen!“. – Sie sahen ihn dunkel in gerader Linie vor sich, zwischen zwei Klippen hängend, wo sich der Weg aus dem Gesichte wand; auf der einen standen die Ruinen der römischen Festung, wozu dieser Torbogen gehörte, und auf der anderen schattige Fichten und ein Dickicht von Eichen, das den Felsen bis zum Fuße bekleidete.

Sie gingen mit leisen Schritten stillschweigend fort, und warfen oft einen argwöhnischen Blick um sich, weil sie jeden Augenblick erwarteten, daß der Mönch sich aus einer Bucht der Felsen an sie heranschleichen würde, doch sie gelangten unbelästigt bis zu dem Torbogen. „Hier sind wir sicher vor ihm,“ sagte Vivaldi, als sie in die Dunkelheit traten.

„Sprich leise, mein Freund,“ sagte Bonarmo, „es können noch andere außer uns in dieser Finsternis verborgen sein. „Der Ort gefällt mir nicht.“

„Wer außer uns würde wohl eine so traurige Zuflucht wählen,“ flüsterte Vivaldi. „Wenn es nicht Banditen wären; die Wildheit des Orts scheint freilich diesen Menschen angemessen zu sein, und sie paßt auch zu meiner Stimmung.“

„Es würde auch ihrer Absicht ebenso angemessen sein als ihrem Charakter,“ merkte Bonarmo an. „Laß uns aus diesem tiefen Schatten in die offene Straße hervorgehen, wo wir ebenso genau bemerken können, was vorüber geht.“

Vivaldi wandte ein, daß sie auf der Straße selbst bemerkt werden könnten. „Und wenn mein unbekannter Verfolger mich steht,“ setzte er hinzu, „so ist unsere Absicht vereitelt, denn er überfällt uns entweder plötzlich, oder gar nicht, um uns keine Zeit zur Vorbereitung zu geben.“

Vivaldi nahm bei diesen Worten seinen Posten in der dicksten Finsternis des Bogens, der eine ansehnliche Tiefe hatte, und neben einer Treppe, die im Felsen ausgehauen war und zu der Festung herauf führte. Sein Freund stellte sich ihm dicht zur Seite.

Nach einem Stillschweigen, während welchem Bonarmo nachdachte und Vivaldi ungeduldig wartete, sagte der erste: „Glaubst du wirklich, daß es uns etwas helfen würde, wenn wir ihn festhalten wollten? Er schlüpfte mit einer wunderbaren Leichtigkeit an mir vorbei; es war gewiß etwas mehr als Menschliches“

„Was meinst du?“ fragte Vivaldi.

„Ich denke, du könntest mich für abergläubisch halten. Dieser Ort steckt meine Seele vielleicht mit der gleichen Dunkelheit an: denn ich fühle, daß in diesem Augenblick beinahe kein Aberglaube zu groß für meine Leichtgläubigkeit sein würde.“

Vivaldi lächelte.

„Du mußt doch zugeben.“ fuhr Bonarmo fort, „daß er uns unter etwas sonderbaren Umständen erschienen ist. Wie kann er deinen Namen wissen, bei dem er dich doch das erste Mal angeredet hat? Wie konnte er wissen, woher du kamst, oder wohin du zurückgehen wolltest? Durch welche Zauberei konnte er deine Absichten wissen?“

„Ich bin auch nicht gewiß, ob er sie weiß,“ merkte, Vivaldi an; „aber es bedurfte wohl auf keinen Fall übernatürlicher Hilfe, um dahinterzukommen.“

„Das Ergebnis dieses Abends sollte dich sicherlich überzeugen, daß er mit deinen Plänen vertraut ist,“ sagte Bonarmo, „hältst du es für möglich, daß Ellena gegenüber deiner Aufmerksamkeit unempfindlich ist, wenn ihr Herz nicht schon vergeben ist, und daß sie sich nicht am Fenster gezeigt haben wollte?“

„Du kennst Ellena nicht,“ erwiderte Vivaldi, „und deswegen verzeihe ich dir deine Frage. Doch wäre sie geneigt gewesen, meine Werbung zu akzeptieren –“ er hielt inne.

„Der Fremde warnte dich, nicht zur Villa Altieri zu gehen,“ erwiderte Bonarmo; „er schien die Aufnahme, die du dort finden würdest, vorauszusehen, und eine Gefahr zu kennen, der du bisher glücklich entwischt bist .“

„Freilich hat er diese Aufnahme nur zu gut vorausgesehen,“ sagte Vivaldi, der seine Vorsicht in einem leidenschaftlichen Ausrufe vergaß; „er ist vielleicht selbst der Nebenbuhler, den er mich zu fürchten gelehrt hatte. Er hat diese Verhüllung angenommen, um meine Leichtgläubigkeit desto besser zu täuschen und mich von Ellena abzuhalten. Und soll ich hier Jahre liegen und auf seine Annäherung warten? Soll ich wie ein nichtswürdiger Mörder diesem Nebenbuhler auflauern?“

„Um Himmels willen,“ rief Bonarmo, „mäßige doch diese Heftigkeit! Bedenke, wo wir sind! Deine Vermutung ist im höchsten Grade unwahrscheinlich."

Es gelang ihm, seinen Freund zu besänftigen, und sie horchten noch lange still und aufmerksam, als Bonarmo eine Person sich dem Ende des Torbogens nähern sah, der nach der Seite der Villa Altieri lag. Er hörte keinen Fußtritt, sah aber eine Schattengestalt sich dem Eingang des Torbogens nähern, der auf einige Schritte das Dämmerlicht dieses glänzenden Himmelstriches zuließ. Vivaldis Augen waren auf den Weg nach Neapel gerichtet, und er bemerkte daher den Gegenstand nicht, der Bonarmos Aufmerksamkeit erregte. Bonarmo, der seines Freundes Heftigkeit fürchtete, enthielt sich, ihm etwas zu sagen, weil er es für klüger hielt, die Bewegungen dieses Unbekannten zu beobachten, um sich zu vergewissern, ob es wirklich der Mönch sei. Die Größe der Figur und die dunkle Kleidung, worin er gehüllt schien, machten es ihm endlich wahrscheinlich, daß dies der erwartete Fremde sei, und er ergriff Vivaldi beim Arm, um seine Aufmerksamkeit dahin zu richten, als die Gestalt vorwärts glitt und in der Dunkelheit verschwand, doch hatte Vivaldi vorher die Ursache von seines Freundes Bewegung und bedeutendem Stillschweigen verstanden. Sie hörten keinen Fußtritt vor sich vorübergehen, und da sie überzeugt waren, daß dieses Wesen, wer es auch sein mochte, den Weg durch den Torbogen noch nicht gemacht hatte, behielten sie mit aufmerksamer Stille ihren Platz. Augenblicklich hörten sie ein Rascheln wie von Kleidung neben sich, und Vivaldi, der sich nicht länger zurückhalten konnte, stürzte aus seinem Winkel hervor und fragte mit vorgehaltenem Degen, um niemanden entwischen zu lassen, „wer da wäre?“

Das Geräusch verschwand und sie erhielten keine Antwort. Bonarmo zog seinen Degen und schwor, er wolle die Luft durchhauen, bis die Person, die sich hier verborgen hielte, zum Vorschein käme; gäbe er sich aber zu erkennen, so sollte ihm kein Leid geschehen. Vivaldi bekräftigte diese Versicherung. Es erfolgte keine Antwort, aber indem sie auf einen Laut horchten, war es, als schlüpfte etwas an ihnen vorbei, denn der Gang war nicht schmal genug, um dieses zu verhindern, Vivaldi drang hervor, sah aber nicht, daß jemand aus dem Bogen auf die Landstraße ging, wo das stärkere Dämmerlicht ihn müßte verraten haben.

„Es ist gewiß jemand vorübergegangen,“ flüsterte Bonarmo, „und mich dünkt, ich hörte etwas auf der Treppe, die nach der Festung führt.

„Laßt uns folgen,“ rief Vivaldi, und wollte die Treppe hinaufsteigen.

„Bleib, um Gotteswillen bleib!“ sagte Bonarmo, „bedenke, was du tust! Biete der äußersten Dunkelheit dieser Ruinen nicht Trotz, verfolge den Mörder nicht bis in seine Höhle.“

„Es ist der Mönch selbst,“ rief Vivaldi, der kühn hinaufstieg; „er soll mir nicht entwischen!“

Bonarmo stand einen Augenblick unten an den Stufen still, und sein Freund verschwand; er war unschlüssig, was er tun sollte, bis er endlich, beschämt, ihn der Gefahr allein entgegengehen zu lassen, auf die Treppe sprang und nicht ohne Schwierigkeit die rauhen Stufen heraufkletterte

Nachdem er die Spitze des Felsens erreicht hatte, fand er sich auf einer Terrasse, die oben auf dem Torbogen fortlief, und einmal befestigt gewesen war; diese Terrasse, die quer über den Weg ging, bestrich den Paß in alle Richtungen. Einige Überreste dicker Mauern, wo man noch einige Schießscharten bemerkte, waren alles, was jetzt ihren ehemaligen Gebrauch verriet. Der Weg führte zu einem Wachturm, der beinahe in dicken Fichten verborgen lag, welche die Klippe gegenüber krönten, und diente auf solche Art nicht nur zu einer starken Batterie über dem Wege, sondern verband auch die entgegengesetzten Seiten des Passes und bildete eine Vereinigungslinie zwischen der Festung und diesem Außenposten.

Bonarmo sah sich vergebens nach seinem Freunde um, und nur der Wiederhall seiner eigenen Stimme zwischen den Felsen beantwortete sein wiederholtes Rufen. Nach einigem Besinnen, ob er in die Mauern des Hauptgebäudes gehen, oder den Wachturm betreten sollte, entschloß er sich zum ersten, und trat in ein verfallenes Areal, dessen Mauern man kaum mehr, den Abhang des Vorgebirges hinunter, aufspüren konnte. Die Zitadelle, ein runder Turm von majestätischer Stärke, mit einigen verstümmelten Torbogen daneben, war alles, was von dieser einst wichtigen Festung übrig blieb: eine Masse von Ruinen, dem Sturm der Klippe ausgesetzt, die nicht mehr erraten ließen, zu welchem Zwecke sie gedient hatten.

Bonarmo betrat die unermeßlichen Mauern der Zitadelle, aber die äußerste Dunkelheit hemmte seine Schritte; er begnügte sich damit, laut nach Vivaldi zu rufen und ging in die freie Luft zurück. Als er sich der Masse von Ruinen näherte, deren besondere Form seine Neugierde erregt hatte, glaubte er die tiefen Töne einer menschlichen Stimme zu erkennen; er horchte ängstlich, und sah einen Mann mit gezogenem Schwert hervordringen. Es war Vivaldi selbst. Bonarmo sprang ihm entgegen; er war bleich und atemlos, und es verstrichen einige Minuten, ehe er sprechen konnte, oder die wiederholten Fragen seines Freundes zu hören schien.

„Laß uns gehen,“ sagte Vivaldi, „laß uns diesen Ort verlassen.“

„Von Herzen gern,“ erwiderte Bonarmo, „aber wo bist du gewesen, und was hast du gesehen, das dich so sehr erschüttert hat?“

„Frage mich nicht weiter und laß uns gehen,“ wiederholte Vivaldi. Sie stiegen miteinander den Felsen herab und als am Wege durch den Torbogen Bonarmo seinen Freund halb im Scherze fragte, ob sie noch länger auf der Wache bleiben wollten, verneinte dieser mit einem Nachdruck, der ihn bestürzt machte. Sie gingen eilig den Weg nach Neapel; Bonarmo wiederholte Fragen, die Vivaldi zu beantworten nicht geneigt schien, und wunderte sich nicht weniger über die Ursache dieser plötzlichen Zurückhaltung, als er begierig war, zu wissen, wen er gesehen hätte.

„Es war also der Mönch“, sagte Bonarmo „du hast ihn doch wenigstens festgehalten?“

„Ich weiß nicht, was ich denken soll.“ versetzte Vivaldi; „ich bin mehr in Ungewißheit als zuvor.“

„Er entwischte dir also?“

„Wir wollen künftig mehr davon sprechen,“ sagte Vivaldi; „aber dem sei, wie ihm wolle, die Sache ist hiermit nicht zu Ende. Ich will morgen Nacht mit einer Fackel wiederkommen; getraust du dir, mit mir zu gehen?“

„Ich weiß nicht,“ erwiderte Bonarmo, „ob ich es sollte, da du nicht für gut findest, mir zu sagen, zu welchem Zweck?“

„Ich will nicht weiter in dich dringen,“ sagte Vivaldi, „mein Zweck ist dir bereits bekannt.“

„Ist es dir wirklich nicht gelungen, den Fremden zu erkennen? Bist du noch im Zweifel über die Person, die du verfolgtest?“

„Ich habe Zweifel, die ich morgen Abend - hoffentlich auflösen werde.“

„Das ist doch seltsam,“ sagte Bonarmo; „ich war erst eben jetzt Zeuge von dem Schrecken, womit du die Festung Paluzzi verließest, - und du sprichst schon wieder davon, dahin zurückzukehren. Und warum in der Nacht? Warum nicht am Tage, wo du weniger Gefahr laufen würdest?“

„Das wüßte ich eben nicht,“ erwiderte Vivaldi;. „du mußt bedenken, daß das Tageslicht niemals in die Höhlen eindringt, die ich durchforscht habe. Wir brauchen Fackeln, um welche Zeit wir auch den Ort durchsuchen.“

„Wenn das so notwendig ist, wie kam es denn, daß du in der völligen Dunkelheit den Rückweg fandest?“

„Ich war zu beschäftigt, um zu wissen wie; ich wurde gleichsam durch eine unsichtbare Hand geführt.“

„Wenn ich dich begleiten soll,“ bemerkte Bonarmo, „so müssen wir aber um Tageszeit, wenn auch nicht bei Tageslicht gehen. Es wäre nicht viel weniger als Wahnsinn, einen Ort, der wahrscheinlich von Räubern besetzt ist, zweimal um ihre eigentliche Stunde in der Nacht zu besuchen.“

„Ich werde wieder an dem gewohnten Orte aufpassen,“ erwiderte Vivaldi, „ehe ich das Äußerste wage, und das kann nicht füglich am Tage geschehen. Außerdem ist es nötig, daß ich zu einer besonderen Stunde gehe, zu der Stunde, in welcher der Mönch gewöhnlich erschienen ist.“

„Er entwischte dir also?“ fragte Bonarmo nochmals, „Und du weißt noch immer nicht, wer er ist?“

Vivaldi fragte statt der Antwort nun, ob sein Freund ihn begleiten wollte. „Wenn nicht,“ setzte er hinzu, „so muß ich einen anderen Gesellschafter zu finden hoffen.“

Bonarmo sagte, er müßte es überlegen und wollte ihm vor dem folgenden Abend Bescheid bringen.

Sie befanden sich am Ende dieses Gesprächs in Neapel und vor den Türen des Vivaldischen Palastes, wo sie sich für den Rest der Nacht trennten.

——

Zweites Kapitel.

O du solltest nicht zwischen den Elementen

des Himmels und der Erde ruhen;

du solltest Mitleid gegen mich fühlen“

Shakespeare, Was Ihr wollt

DA es Vivaldi nicht gelungen war, sich eine Erklärung der Worte des Mönchs zu verschaffen, beschloß er, sich von der Qual der Ungewißheit wegen eines Nebenbuhlers zu befreien, nach der Villa Altieri zu gehen und seine Ansprüche zu erklären. Er führte diesen Entschluß unmittelbar am andern Morgen aus; als er aber nach Signora Bianchi fragte, sagte man ihm, daß sie sich nicht sprechen ließe. Mit vieler Schwierigkeit bewegte er die alte Hausmagd, ihre Herrschaft zu bitten, daß sie ihm nur auf einige Augenblicke Gehör vergönnen möchte. Es wurde ihm gewährt, und man führte ihn in dasselbe Zimmer, wo er Ellena gesehen hatte. Es war leer, und man sagte ihm, daß Signora Bianchi gleich kommen würde.

In dieser Zwischenzeit riß ihn im einen Augenblick ungeduldige Freude, und im anderem schwärmerisches Entzücken hin, wenn er den Altar anstaunte, von welchem er Ellena aufstehen sah, und wo sie seiner Phantasie noch immer erschien. Er betrachtete jeden Gegenstand, auf dem ihre Augen kürzlich verweilt hatten. Diese ihr so erfreulichen Gegenstände nahmen in Vivaldis Einbildung etwas von dem heiligen Gepräge an, das sie seinem Herzen eingedrückt hatte, und rührten ihn beinahe so, als wäre sie selbst gegenwärtig. Er zitterte, wenn er die Laute hinnahm, die sie zu berühren gewohnt war; und wenn er die Saiten anstimmte, so schien es ihm, als wenn ihre Stimme aus ihnen spräche. Eine halb vollendete Zeichnung einer tanzenden Nymphe lag auf dem Tisch, und er erriet sogleich, daß ihre Hand die Züge entworfen hatte. Es war eine Kopie aus Herculaneum, und, obgleich nur Kopie, mit dem Geiste des Originalgenies gezeichnet. Die leichten Schritte schienen sich beinahe zu bewegen und die ganze Figur hatte das luftige Schweben einer Grazie. Vivaldi sah, daß dieses Stück zu einer Reihe von Gemälden gehörte, die das Zimmer schmückten, und bemerkte mit Verwunderung, daß es die besonderen Gemälde waren, die seines Vaters Kabinett schmückten, und die man für die einzigen Kopien hielt, die von den Originalen im königlichen Museum hatten genommen werden dürfen. Jeder Gegenstand, auf dem seine Augen ruhten, schien Ellenas Gegenwart anzukündigen; sogar die Blumen, die das Zimmer so heiter machten, verbreiteten einen Wohlgeruch, der seine Sinne einnahm und seine Einbildungskraft rührte. Ehe noch Signora Bianchi erschien, war seine Ängstlichkeit und Bewegung so hoch gestiegen, daß er, besorgt, sich in ihrer Gegenwart nicht aufrecht halten zu können, mehr als einmal im Begriff stand, das Haus zu verlassen. Endlich hörte er von außen ihren Schritt und ihm stockte beinahe der Atem. Die Figur der Signora Bianchi war nicht dazu gemacht, Bewunderung einzuflößen, und ein Zuschauer würde gelächelt haben, wenn er Vivaldis Unruhe, seine schwankenden Schritte und sein ängstliches Auge gesehen hätte, als er der ehrwürdigen Bianchi entgegenging, sich auf ihre welke Hand neigte, und ihrer hellen Stimme zuhörte. Sie empfing ihn mit einem sehr zurückhaltenden Wesen, und es verstrichen einige Augenblicke, ehe er sich so weit sammeln konnte, ihr die Absicht seines Besuchs zu sagen.

Als er sich endlich offenbarte, schien sie nicht sonderlich überrascht zu sein. Sie hörte ruhig, obgleich mit etwas strenger Miene, die Beteuerungen seiner Achtung für Ellena an, und als er sie bat, ihm behilflich zu sein, die Hand ihrer Nichte zu erhalten, sagte sie: „Ich kann nicht anders als glauben, daß einer Familie von Ihrem Range eine Verbindung mit einem Frauenzimmer aus der meinigen sehr zuwider sein müßte; auch ist es mir nicht unbekannt, daß ein volles Gefühl des Werts der Geburt einen Hauptzug im Charakter des Marchese und der Marchesa di Vivaldi ausmacht. Dieser Antrag muß ihnen unangenehm, oder wenigstens unbekannt sein; und ich muß Ihnen sagen, Signor, daß Signora Rosalba, wenn sie Ihnen gleich am Range nachsteht, Ihnen an Stolz gleich ist.“

Vivaldi fand es verächtlich, zu leugnen, und nahm doch einen Anstoß, die Wahrheit so unvorbereitet zu gestehen. Die Aufrichtigkeit, womit er es endlich wagte, und die Stärke einer Leidenschaft, die zu beredt war, um mißverstanden zu werden, besänftigten Signora Bianchi, bei der andere Rücksichten aufstiegen, einigermaßen. Sie überlegte, daß sie bei ihrem Alter und ihrer Schwächlichkeit sehr bald dem Laufe der Natur nach, Ellena als eine junge und freundlose Waise zurücklassen müßte, die alsdann noch immer großenteils von ihrem eigenen Fleiß und gänzlich von ihrer eigenen Klugheit abhing. Mit viel Schönheit und wenig Weltkenntnis erschienen die Gefahren ihrer künftigen Lage dem zärtlichen Gemüt der Signora Bianchi in den lebhaftesten Farben; und sie dachte zuweilen, es wäre vielleicht recht, Rücksichten, die in jedem anderen Betracht lobenswürdig sein würden, aufzuopfern, um ihrer Nichte den Schutz eines Gemahls, und eines Mannes von Ehre, zu verschaffen. Wenn sie hier von der strengen Rechtschaffenheit abwich, die dagegen sprechen mußte, daß Ellena heimlich in eine Familie eintrat, so möge ihre mütterliche Ängstlichkeit den Tadel, den sie verdiente, mildern.

Allein, ehe sie sich zu diesem Schritte entschloß, war es notwendig, sich zu überzeugen, ob Vivaldi ihr Vertrauen verdiente. Um also die Standhaftigkeit seiner Neigung zu prüfen, gab sie für jetzt seinen Hoffnungen wenig Aufmunterung. Seine Bitte, Ellena zu sehen, schlug sie durchaus ab, und seiner Frage, ob er einen Nebenbuhler hätte, und ob dieser von Ellena gern gesehen würde, wich sie aus, weil sie wohl fühlte, daß eine Antwort ihm mehr Aufmunterung geben müßte, als vielleicht nachher die Klugheit zu bestätigen erlaubte.