12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Susan Green mag keine Überraschungen. Oder Emotionen. Oder Menschen. Was Susan Green hingegen mag, ist ihr Job als Versicherungsmathematikerin. Ihre Kakteensammlung. Und, die Kontrolle über ihr Leben zu haben. Susan Green kommt wunderbar alleine klar. Doch als gleich mehrere Schicksalsschläge Susans Routine durcheinanderwirbeln, muss sie mit Mitte vierzig lernen, dass nichts im Leben planbar ist. Und dass es nie zu spät ist, sein Herz zu öffnen. »Originell, bezaubernd und absolut glaubwürdig.« Graeme Simsion, Autor von Das Rosie-Projekt »Ich habe es geliebt!" Reese Witherspoon »Haywoods Debüt ist eine herzergreifende und charmante Geschichte über den Wandel einer Frau von einer einsamen, geordneten Existenz zu einem chaotischen Leben voller Liebe.« Booklist »Urkomisch und liebenswert ... Der Roman ist durchweg unterhaltsam und geprägt von der großartigen Figur der Susan.« Publisher's Weekly »Mit einer liebenswerten Besetzung von Charakteren und viel Gefühl ist Der Kaktus ein ergreifendes Debüt und eine entzückende Erinnerung daran, dass manche Dinge nicht allein durch Logik erklärt werden können.« Bookriot »Unterhaltung mit absoluter Lach- und Glücksgarantie!« literaturmarkt.info »Ein wundervoll witziger und scharfsinniger Roman.« Red Magazine

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.pendo.de

Für Simon, Gabriel & Felix

Übersetzung aus dem Englischen von Wibke Kuhn

ISBN 978-3-492-99019-6

© Sarah Haywood 2017

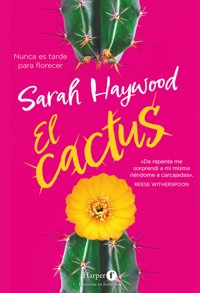

Titel der englischen Originalausgabe: »The Cactus«, Two Roads, an imprint of John Murray Press, UK 2018

© der deutschsprachigen Ausgabe:

Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2018

Covergestaltung: U1 berlin/Patrizia Di Stefano

Covermotiv: Nadydy/Dreamstime und Ekaterina Skorik/iStockphoto.com

Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Cover & Impressum

August

1 - Ich gehöre nicht …

2 - Sich das richtige Outfit …

3 - Ich habe mir im Alleingang …

4 - Wenn ich sagen würde, …

September

5 - Am ersten Samstag …

6 - Ein neuerlicher Besuch …

7 - Die Empfangsdame führte …

Oktober

8 - Der Oktober ist …

9 - Seit Tagen hatte …

10 - Am Abend hielt …

November

11 - Diesen Monat habe …

12 - Ich saß auf dem Vordersitz …

13 - In den Tagen, …

14 - Meine Mutter …

Dezember

15 - Ich finde es unglaublich, …

16 - »Ist es denn jemals möglich, …

17 - »Komm, ich zeig …

Januar

18 - Ein neues Jahr, …

19 - Seit Wochen hatte ich …

20 - Es war ein trister Tag …

21 - Es war nach Mitternacht, …

Februar

22 - »Was genau suchen …

23 - Kate kletterte …

24 - »Schade, dass du gestern …

März

25 - Ich sollte eigentlich …

26 - Ich gieße mir ein …

27 - Während ich noch …

28 - Nachdem die Ärzte …

Dank

1

Ich gehöre nicht zu den Frauen, die lange Groll hegen, sich über Meinungsverschiedenheiten groß den Kopf zermartern oder ständig die Motive anderer Leute hinterfragen. Genauso wenig, wie ich die Neigung habe, einen Streit um jeden Preis gewinnen zu müssen.

Selbstverständlich gibt es auch bei dieser Regel eine Ausnahme: Ich stehe nicht tatenlos daneben, wenn ein Mensch von einem anderen ausgenutzt wird, und das gilt eben auch, wenn ich diejenige bin, die ausgenutzt wird. Dann tue ich alles, was in meiner Macht steht, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. So ist es wenig überraschend, dass die Ereignisse dieses Monats mir keine andere Wahl gelassen haben, als unverzüglich und energisch zur Tat zu schreiten.

Mein Bruder Edward hatte mir die Nachricht vom Tod unserer Mutter übermittelt. Obwohl es halb sechs war, war ich schon wach. Ich hing gerade unschlüssig über der Kloschüssel und überlegte, ob ich mir den Finger in den Hals stecken oder die Übelkeit weiter aushalten sollte. Erbrechen verschafft einem ja ein paar Minuten der Erleichterung, aber dann fängt es doch wenig später wieder an. Also beschloss ich nach einer Kosten-Nutzen-Analyse, dass Aushalten die beste Option war. Als ich gerade mein gallegelbes Spiegelbild musterte, klingelte das Telefon in der Küche. Auf dem Festnetz rufen mich so wenige Leute an, dass mir sofort klar war, es musste sich um einen Notfall handeln, der mit meiner Mutter zu tun hatte. Auch wenn es, wie sich herausstellte, kein Notfall mehr war. Jedenfalls gab es keinen Grund, warum mein Bruder so früh hätte anrufen sollen, außer um mich unvorbereitet zu überraschen.

»Suze, ich bin’s, Ed. Es gibt Neuigkeiten – und leider keine guten. Vielleicht setzt du dich lieber hin.«

»Was ist passiert?«

»Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Suze. Ich befürchte …«

»Edward, reiß dich zusammen. Ist sie im Krankenhaus?«

»Suze, sie ist gegangen. Sie ist letzte Nacht verstorben. Ich bin erst um zwei nach Hause gekommen, ich war bei einem Freund ein paar Bierchen trinken. Ich hab gleich gesehen, was los war, weil sie so komisch zusammengesackt war. Unsere Hausärztin war schon hier, massiver Schlaganfall, hat sie gesagt. Ich kann es nicht glauben.«

Ich schluckte das Würgen, das in meiner Kehle aufstieg, herunter und setzte mich an den Küchentisch. Einen Augenblick war ich ganz damit beschäftigt, mit der Handkante ein paar verirrte Toastkrümel zu einem Häufchen zusammenzuschieben.

»Suze … Suze?«

»Sie war achtundsiebzig«, sagte ich schließlich, »und sie hatte schon zwei Schlaganfälle. Das kommt jetzt nicht völlig aus heiterem Himmel.« Ich zögerte. Mir war klar, dass ich etwas Mitfühlendes sagen musste, aber das fiel mir nicht leicht, wenn ich mit meinem Bruder redete. »Aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön unangenehm war, sie so zu finden«, fügte ich hinzu. »Du, es tut mir leid, ich hab keine Zeit mehr zu reden, ich muss mich jetzt für die Arbeit fertig machen. Ich ruf dich später an. Und … Edward?«

»Ja, Suze?«

»Bitte nenn mich nicht Suze.«

Ich hatte nicht damit gerechnet, mit fünfundvierzig zur Waise zu werden, in einem Alter, in dem die meisten Leute noch beide Elternteile haben. Doch meine Mutter und mein Vater waren schon Mitte dreißig, als ich auf die Welt kam, und mein Vater hatte eine gewisse Charakterschwäche, die sein Leben wesentlich verkürzte. Ich habe meine Mutter in ihren letzten Jahren nicht so oft gesehen, wie ich es hätte tun sollen. Ich bin im öffentlichen Dienst in der Projektabwicklung tätig (ich analysiere komplexe Daten und erstelle ausführliche Controlling-Berichte), und ich merke, wenn ich nicht stundenlang mit großen Zahlen und kleinen Buchstaben ringe, hab ich das Gefühl, überhaupt nichts zustande zu bringen.

Ein anderer Grund für die Seltenheit meiner Besuche war der, dass Edward wieder bei meiner Mutter wohnte, und er und ich betrachten das Leben auf sehr unterschiedliche Art – um es mal vorsichtig zu formulieren. Um ehrlich zu sein, wir tun alles, um uns aus dem Weg zu gehen. Mein Bruder ist nur zwei Jahre jünger als ich, aber was seine emotionale und psychologische Entwicklung angeht, sind es mindestens dreißig, was in seinem Fall bedeutet, dass er im Teenageralter stehen geblieben ist. Ich sollte hinzufügen, dass er keine diagnostizierbare geistige Störung hat, sondern einfach nur einen schwachen Willen und sich selbst alles erlaubt. Während ich hart gearbeitet habe, um mir eine sichere Karriere und einen stabilen Lebensstil zu erkämpfen, ist Edward von einem Scheißjob zur nächsten sinnlosen Beziehung in die nächste grindige Wohnung gezogen. Wenig überraschend, dass er am Ende zu meiner Mutter zurückgekrochen kam, als er die vierzig überschritten hatte.

Es ist ein Schock, wenn einem der Tod eines nahen Verwandten mitgeteilt wird, auch wenn derjenige alt und krank war. Ich merkte, dass ich ein paar Minuten ganz ruhig sitzen bleiben und meine Gedanken sammeln musste. Doch da ich in London war und meine tote Mutter in Birmingham, gab es wenig Praktisches für mich zu tun. Deswegen beschloss ich, in die Arbeit zu gehen und weiterzumachen, als wäre alles normal, oder zumindest so normal, wie ich es mit dieser ständigen Übelkeit vorspielen konnte. Ich würde niemandem im Büro vom Tod meiner Mutter erzählen. Ich konnte mir nur zu lebhaft vorstellen, was für eine Orgie des Jammerns und Seufzens ich damit ausgelöst hätte, feuchte Umarmungen und Beileidsbekundungen für den Verlust eines Menschen, den sie nie kennengelernt und von dessen Existenz sie nicht mal gewusst hatten. So was mag ich nicht so gern.

Als ich in der Nähe meines Bürogebäudes aus der U-Bahn stieg, traf mich die Hitze wie ein Keulenschlag. Sie hatte bereits einen Level erreicht, der ausreichte, um den frischen Asphalt vor dem Ausgang weich zu machen.

Der Lärm und die Abgase des schleichenden Verkehrs schienen um ein Vielfaches verstärkt, und die bohrende Intensität des Sonnenlichts stach mir auf der Netzhaut. Sobald ich die relative Geschütztheit meines Schreibtischs erreicht hatte – er steht in der ruhigsten Ecke eines Großraumbüros –, schaltete ich den Ventilator ein und richtete ihn auf mein Gesicht. Nachdem ich meine Lebensgeister wieder ein bisschen zurückgewonnen hatte, widmete ich wie jeden Morgen ein paar Minuten den Kakteen, die ich auf meinem Schreibtisch in einer Reihe aufgestellt habe. Ich überprüfte, ob irgendwo Fäule zu sehen war oder irgendwelche verwelkten oder trockenen Teile, ich wischte den Staub mit einem weichen Pinsel ab und vergewisserte mich, dass der Feuchtigkeitsgehalt in der Blumenerde korrekt war, und dann drehte ich sie so hin, dass sie gleichmäßig dem Tageslicht ausgesetzt waren. Nachdem das erledigt war, schlug ich eine Akte auf. Ich hoffte, dass die Arbeit an dem besonders kniffligen Bericht, den ich meinem Abteilungsleiter am Ende der nächsten Woche geben musste, mir helfen würde, die Geschehnisse des frühen Morgens in den Hintergrund zu drängen.

Für jemanden, der Jura studiert hat, ist mein Job vielleicht nicht der aufregendste, aber mir gefällt er. Die meisten Kommilitonen strebten eine Laufbahn als Staatsanwälte oder Strafverteidiger an, aber ich fühlte mich mehr zu der Sicherheit einer Beamtenkarriere hingezogen: das zwar nicht sonderlich großzügige, aber zuverlässige Gehalt, die annehmbare Rentenversorgung und der Umstand, dass ich nicht den Launen von Seniorpartnern oder Vorsitzenden irgendwelcher Anwaltskammern ausgesetzt war. Obwohl ich bei meiner Arbeit meinen Abschluss nicht nutzen kann und obwohl ich nicht die Erfahrung habe, die ich haben würde, wenn ich eine Berufsausbildung gemacht hätte, kommen mir meine breiten Kenntnisse der Gesetze und behördlichen Vorgänge sehr entgegen, wenn ich eine Beschwerde einreichen muss.

Wenn ich nicht Kollegen hätte, wäre das Büroleben direkt erträglich. An diesem Tag musste ich mich jedoch mit einer überdurchschnittlich langen Reihe von Ärgernissen auseinandersetzen. So war es zum Beispiel gerade mal halb elf, als der Geruch von den Resten eines chinesischen Take-away-Essens bis zu meinem Tisch herüberwaberte. Einer meiner untersetzteren Kollegen macht sich das gerne in der Mikrowelle unserer winzigen Kaffeeküche heiß und verzehrt es mitten am Vormittag. Mir stieg die Galle in die Kehle, und ich brauchte einen großen, kühlen Schluck zu trinken, wenn ich nicht ganz plötzlich auf die Toilette rennen wollte. Ich schaffte es zum Wasserspender, wo ich wenig erfreut war, Tom zu begegnen, dem energiegeladenen Verwaltungsassistenten, der erst kürzlich bei uns angefangen hatte. Er hatte immer noch die Reste seines Frühstücksbaguettes im Bart und schickte sich an, die nächste Quelle des Ärgernisses zu werden.

»Hey hey, Susan, du kommst gerade richtig. Du, ich wollte dir nur sagen, ich hab eine Facebook-Gruppe für unser Büro eingerichtet, auf der wir Stammtische organisieren und posten können, was sonst noch so los ist. Schick mir doch schnell eine Freundschaftsanfrage, dann nehm ich dich in die Gruppe auf.«

»Du bist noch nicht lange hier, stimmt’s?«, brachte ich heraus, während das Wasser gluckernd in mein Glas lief. »Jeder hier weiß, dass ich nicht auf Facebook bin.«

»Wow, echt? Wie kommst du denn dann mit den Leuten in Kontakt? Bist du auf Instagram oder WhatsApp? Da kann ich dich gerne auch in Gruppen reinbringen.«

»Ich bin auf überhaupt nichts. Ich finde, dass der Griff zum Telefonhörer oder eine kurze SMS normalerweise völlig ausreicht.«

»Na ja, das funktioniert vielleicht für, ich weiß nicht, für deine Mutter oder so, aber wie hältst du denn den Kontakt mit deinen alten Klassenkameraden oder Kommilitonen? Wie organisierst du dein Sozialleben?«

Für so was war ich jetzt nicht in der Stimmung. Aus irgendeinem Grund brannten meine Augen – vielleicht war es das grelle Deckenlicht. Ich erklärte ihm kurz angebunden, dass ich keinerlei Neigung hatte, den Kontakt zu Menschen aufrechtzuerhalten, mit denen ich vor Jahren mal flüchtig bekannt gewesen war, und dass ich mein Leben im Allgemeinen eher schlicht hielt. Wenn er den Drang verspüre, mich über Kollegenstammtische zu informieren oder wichtige Mitteilungen zur Lage im Büro zu machen, solle er mir einfach mailen. Ich hätte ihm auch vorschlagen können, dass er einfach die fünfzehn Schritte von seinem zu meinem Schreibtisch ging, aber solchen Aktionen muss ich nun auch nicht Tür und Tor öffnen.

Kurz nach ein Uhr, als ich das Weißbrot mit Butter in den Abfalleimer warf, von dem ich eigentlich gehofft hatte, ich würde es irgendwie herunterbringen, und mir Mühe gab, meine Gedanken zu bändigen, stellte ich mit einiger Gereiztheit fest, dass Lydia – eine Kollegin über dreißig, die seit Kurzem wieder Single war – um mein Büro herumstrich. Alle paar Minuten warf sie einen Blick auf ihr Armband. Ich wollte eigentlich gerade mit der Analyse einer Tabelle beginnen, die ich vor meiner kurzen Pause ausgedruckt hatte, aber es war mir unmöglich, solange meine Kollegin hier herumscharwenzelte.

»Lydia, willst du mir eigentlich absichtlich auf die Nerven gehen?«, schnauzte ich sie an, als sie zum vierten Mal an meinem Schreibtisch vorbeiparadierte.

Sie erklärte, sie habe einen Activity Tracker zum Geburtstag bekommen und absolviere jetzt ihre zehntausend Schritte am Tag. Sie müsse in Form kommen, jetzt, wo sie wieder »auf dem Markt« sei – nicht unbedingt die Worte, die ich wählen würde, um unseren gemeinsamen Status als Singlefrauen zu beschreiben. Als sie das fünfte Mal zu mir kam, fragte ich sie, warum sie nicht draußen spazieren gehen könne wie jeder andere normale Mensch. Anscheinend war das nicht möglich, denn sie hatte ein Blind Date an diesem Abend, und da wollte sie nicht verschwitzt und staubig auftauchen, nur weil sie die ganze Zeit auf der Straße rumgerannt war. Als sie das sechste Mal vorbeikam, meinte sie, ich interessierte mich ja offenbar so sehr für das, was sie da tue, dass ich vielleicht mitmachen wolle? Ich lehnte ab. Bei Runde Nummer sieben hatte ich schon gute Lust, die Frau zu erwürgen. Ich brauchte ganz dringend meine Ruhe, damit ich mich konzentrieren und durch diesen grässlichen Tag lavieren konnte. Ich schlug vor, sie solle doch einfach die Treppen rauf- und runterlaufen – auf die Art könnte ihr Hinterteil die überflüssigen Pfunde doppelt so schnell verlieren.

»Hab schon verstanden, Susan«, schnaubte sie, änderte ihren Kurs und lief durch die Schwingtür hinaus. Ich war ganz bestimmt nicht die Einzige, die in dem Moment erleichtert aufatmete.

Es war mitten am Nachmittag, und Tom – der mit Lydia um den Titel des ärgerlichsten Kollegen des Tages konkurrierte – tauchte wieder an meinem Tisch auf. Ich versuchte, ihn zu ignorieren, aber er schien entschlossen, dort stehen zu bleiben und zu warten, bis ich seine Gegenwart zur Kenntnis nahm.

»Ich mach nächsten Monat eine Fundraising-Kneipentour zu einem wohltätigen Zweck und hab mir gedacht, vielleicht willst du mich sponsern?«, sagte er. »Ich kann dir den Fundraising-Link direkt mailen … da du ja vorläufig nicht vorhast, dich dem 21. Jahrhundert anzuschließen.«

»Was für ein wohltätiger Zweck ist es denn?«, fragte ich und warf meinen Stift auf den Tisch.

»Hab ich noch nicht entschieden. Ich weiß nur, dass ich mit meinem Leben irgendwas Sinnvolles anfangen will. Vielleicht mach ich es für Pandas – ich liebe Pandas – oder gegen die globale Erwärmung, denn das liegt mir im Moment echt am Herzen. Aber es gibt ja so viele gute Zwecke. Wo soll ein Mensch da anfangen?« Er machte ein überzogen trauriges Gesicht.

»Ich hab gehört, dass die Gesellschaft für Schlaganfallpatienten sehr gute Arbeit leistet«, sagte ich. Ich weiß auch nicht, warum, aber meine Augen fingen wieder an zu brennen.

»Vielleicht. Aber besonders sexy ist das jetzt nicht. Überhaupt glaube ich, dass sich mein Kumpel letztes Jahr seinen Bart für Schlaganfallopfer abrasiert hat, deswegen möchte ich was anderes machen.«

»Na, dann komm doch einfach wieder, wenn du dich entschieden hast«, sagte ich und drehte mich auf meinem Bürostuhl von ihm weg.

Derzeit sammelt bei uns im Büro jeder Geld für einen guten Zweck. Früher war es ein- oder zweimal im Jahr, aber jetzt ist es ein konstanter Strom von Wohltätigkeitsverein hier, Sponsoren dort: Gehen, Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen, Klettern, Bergsteigen, Trekking, Schlammwaten. Ich will mich gar nicht darüber beklagen, das möchte ich klarstellen. Ich finde es aufrichtig gut, wenn Menschen ihre Energien für das Wohl anderer einsetzen statt für sich selbst – wobei sie ja durchaus gesundheitlich davon profitieren und sich sehr tugendhaft fühlen dürfen. Aber abgesehen davon, scheinen sich die persönlichen Interaktionen, die zu solchen Veranstaltungen einfach dazugehören, auf die Produktivität im Büro auszuwirken. Ich beschloss, mit meiner Vorgesetzten Trudy ein paar Takte darüber zu reden, obwohl ich nicht wirklich Lust dazu hatte. Ich wünschte, ich hätte mir die Mühe gespart, denn wie sich herausstellte, war sie der Anlass für erneuten Frust.

Trudy hatte am gleichen Tag und auf dem gleichen Level in der Abteilung angefangen wie ich, vor so vielen Jahren, dass ich sie am liebsten gar nicht zählen mag. Zuerst nervte sie mich, ich solle mit ihr in der Mittagspause Kaffee trinken oder mich nach der Arbeit auf ein Glas mit ihr treffen, aber dann merkte sie bald, dass sie ihre Zeit verschwendete. Seitdem hat Trudy sich ihren Weg in die schwindelnden Höhen des Teammanagements gebahnt, mit vier Unterbrechungen durch Mutterschaftsurlaub. Fotos von den Endprodukten dieser Unterbrechungen waren unübersehbar auf ihrem Schreibtisch ausgestellt, in ihrer ganzen hasenzahnigen, sommersprossigen Glorie.

Während sie sich zurücklehnte und nachsichtig lächelte, erläuterte ich, wie sinnvoll es für die Effizienz am Arbeitsplatz wäre, eine bestimmte Zeit im Monat festzulegen, zu der die Kollegen ihre Wohltätigkeitsunternehmung vorstellen, Sponsoren werben und echtes Geld einsammeln könnten. Trudy, die wahrscheinlich witzig sein wollte, meinte, es wäre sinnvoller, wenn man eine bestimmte Zeit im Monat festlegen würde, zu der ich meine produktivitätssteigernden Vorschläge vorbringen könnte. Sie kicherte, ich nicht. Vielleicht spürte sie meinen Unmut ob ihrer Reaktion, denn ihre Miene wechselte von Heiterkeit zu Besorgnis. Sie fragte, ob es mir gut gehe oder ob mich möglicherweise die Sommergrippe erwischt habe, die gerade rumging. Als sie mir Taschentücher anbot, entschuldigte ich mich und verließ ihr Zimmer.

Halb sieben. Das einzige Geräusch war das entfernte Brummen eines Staubsaugers, das lauter wurde, als es sich dem jetzt leeren Büro näherte. Übermächtige Gedanken drängten sich wieder in meinen Kopf. Ich schaltete meinen Computer aus und schob das Telefon in die Tasche, als unsere rumänische Putzfrau, Constanta, die Tür aufstieß und hereingeschnauft kam. Ich machte mich auf unseren üblichen Wortwechsel gefasst.

»’n Abend, Susan. Wie geht’s dir heute?«

»Super«, log ich. »Dir?«

»Gut, gut, mir immer gut. Du Letzte im Büro?«

»Wie immer.«

»Aah, du harte Arbeiterin, Susan, wie ich. Nicht wie andere faule Pelze.«

Sie kam an meinen Tisch und beugte sich herab, um mir mit heißem Atem verschwörerisch ins Ohr zu flüstern: »Der da drüben. Der wirft schmutzige Taschentücher auf Boden. Taschentücher voll Rotz und Popel. Igitt. Und die da drüben. Lässt viele Tassen auf ihren Tisch stehen mit dicke, fettige Lippenstift drauf. Warum sie nicht in die Küche zurück? Sie hat halbe Schrank voll. Früher hab ich ihre Schreibtisch für sie aufgeräumt, jetzt mir egal. Bin nicht ihre Mama. Große Babys.« Sie richtete sich wieder auf. »Und, Susan, du immer noch keine Mann?«

Wenn es jemand anders gewesen wäre, hätte ich der Person gesagt, sie solle sich um ihren eigenen Kram kümmern, aber sie und ich führen jeden Tag dasselbe Gespräch, und ich kenne meinen Text.

Ich erwiderte also, sie mache ja wohl Witze.

»Sehr vernünftige Dame. Männer! Wir wie Sklaven und verdienen Geld, dann nach Hause kommen und da weiter Sklavenarbeit. Und was machen sie, wenn ihr Arbeit aus? Füße hochlegen und denken, wir sind ihre Bedienungen. Oder sie verschwinden Gott weiß wohin mit ihre Lohn und kommen zurück mit leere Tasche. Meine eigene Mann, Gheorghe, er verschwunden, wie Rauch – puff. Hat mich mit vier Töchter sitzen lassen. Sie alle verheiratet jetzt, und ihre Mann auch alle Platzverschwendung. Ich hab drei Putzstellen, dass ich ihnen schicke Geld. Ich sage ihnen, versteck das unter dem Boden.«

»Sie können von Glück sagen, dass sie eine Mutter wie dich haben.« Ich schaltete meinen Ventilator aus und wollte hinaustraben, doch noch während ich mich vergewisserte, dass ich meine Oyster-Card in der Tasche hatte, blieb ich stehen; die Worte fühlten sich heute anders an.

Constanta strahlte. »Wir die Gleiche, du und ich. Wir wissen, was wir von Leben wollen, und wir wissen, wie wir kriegen. Und ist egal, was die Leute denken. Du bist gute Mensch, Susan.«

Sie machte Anstalten, mich in die Wange zu kneifen, aber dann fiel ihr ein, dass ich solchen körperlichen Kontakten grundsätzlich ausweiche, und so ging sie zur Steckdose, um ihren Staubsauger einzustecken.

Als ich das Bürogebäude verließ und mir einmal mehr die Hitze von den Pflastersteinen entgegenschlug, war ich zufrieden, heute so gut die Fassade gewahrt zu haben, obwohl mir meine Kollegen konstant zugesetzt hatten. Niemand hätte jemals erraten, was an diesem Morgen passiert war. Andererseits fällt es mir nie schwer, meine Gefühle vor anderen zu verbergen. Sie werden es noch sehen: Dafür habe ich wirklich ein Talent.

Als ich zu Hause war, rief ich Edward an. Es war seltsam, zweimal an einem Tag mit ihm zu sprechen, und dann auch noch so höflich. Die Umstände verlangten, dass wir unsere beträchtlichen Differenzen beiseiteließen und zusammenarbeiteten, zumindest bis das Begräbnis gewesen und der Nachlass geklärt war. Er berichtete, die Bestatter seien bei ihm gewesen und er habe die Beerdigung vorerst für nächste Woche Freitag angesetzt. Eine Kremierung, sagte er. Ich hatte keine Einwände. Es ist mir unerklärlich, warum sich jemand wünschen sollte, dass der Körper eines Familienmitglieds in der schlammigen Erde verrottet, oder warum sie einen Schrein zum Besuchen haben wollen, als würde die Seele des Verstorbenen auf dem Grabstein hocken und drauf warten, dass jemand zum Plaudern vorbeikommt. Gut, da waren wir uns also schon mal einig.

»Ich gehe stark davon aus, dass sie kein Testament hinterlassen hat«, fuhr ich fort. »Sie hat nie irgendwas erwähnt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das Haus verkauft wird und ihre Ersparnisse zwischen uns aufgeteilt werden. Ich werd mich drum kümmern.«

Es entstand eine kurze Pause. »Tatsächlich hat sie ein Testament verfasst, Suze. Vor ein paar Wochen. Sie hat in einer Radiosendung gehört, wie wichtig es ist, dass jeder eines gemacht haben sollte. Ich hab ihr gesagt, dass sie meiner Meinung nach keines braucht, aber du weißt ja, wie sie war.« Ich erinnere mich noch, dass seine Stimme an dieser Stelle einen defensiven Unterton bekam, aber vielleicht bilde ich mir das rückblickend auch nur ein.

»Wirklich? Mir gegenüber hat sie so etwas nie erwähnt.«

Er hatte bereits Kontakt mit den Anwälten aufgenommen, um sie vom Tod unserer Mutter in Kenntnis zu setzen, was meines Erachtens von erstaunlicher praktischer Handlungsfähigkeit zeugte – und das bei meinem Bruder, dessen Handlungsfähigkeit sich ansonsten darin erschöpfte, eine Sammelwette zu platzieren oder eine Pizza zu bestellen.

»Die haben gemeint, sie werden das Testament raussuchen und sich bei uns melden. Ich überlass das alles denen, ich kenn mich mit solchen Sachen nicht aus.«

Ich hatte in dieser Woche enorm viel Arbeit, deswegen musste ich mich auf Edward verlassen, obwohl ich insgeheim wusste, dass das keine schlaue Entscheidung war. Ich gab ihm minutiöse Anweisungen, wie er den Todesfall melden musste, diktierte ihm eine Liste mit passenden Veranstaltungsorten für die Gedenkfeier und beschrieb ihm, wo er das Adressbuch unserer Mutter finden würde, damit er ihre Freunde benachrichtigen konnte. Er schnaubte, als ich ihn fragte, ob er sich zu alldem in der Lage fühle.

Es war neun Uhr, als ich das Gespräch mit Edward beendete. Ich hatte den ganzen Tag über nichts gegessen, abgesehen von zwei Keksen zum Frühstück, und mir war schon etwas schwindlig. Ich machte mir eine kleine Portion Reis ohne alles und setzte mich an den Küchentisch, um die aufsteigende Übelkeit in den Griff zu bekommen. Die Flügeltüren zu meinem kleinen Garten im Erdgeschoss waren halb offen, und von draußen drang das Schreien des Neugeborenen aus dem oberen Stockwerk und der Geruch vom Mülleimer meiner Nachbarn herein. Ich muss das kurz erläutern: Ich lebe in einer Wohnung – im Erdgeschoss eines umgebauten viktorianischen Reihenhauses – in Südlondon. Nachdem ich zehn Jahre lang zur Miete darin gewohnt hatte, fiel dem Eigentümer ein, sie verkaufen zu wollen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich genug von meinem mageren Gehalt gespart, um eine Anzahlung leisten zu können. Jetzt bin ich also Besitzerin einer Wohnung oder, andersherum betrachtet, Besitzerin eines gigantischen Kredits.

Ich musste alle Willenskraft aufbieten, um die Gabel zum Mund heben zu können. Dabei beobachtete ich die Katze meines Nachbarn, Winston, einen gedrungenen roten Kater, der auf den Terrakottafliesen meiner Terrasse saß und sich übergründlich putzte. Normalerweise mag ich keine Katzen, es nervt mich, wie sie unter geparkte Autos huschen oder sich durch Geländer zwängen, wenn man sie freundlich anlocken will. Winston ist jedoch eine Ausnahme. Wenn man sich ihm nähert, bleibt er genau dort sitzen, wo er ist, und er lässt sich streicheln und kraulen, bis er genug hat. Dann gähnt er, streckt sich und trottet davon, wie es ihm gerade passt. Er lässt sich von niemandem einschüchtern und hat nicht das Bedürfnis, sich irgendwo einzuschmeicheln. Er erinnert an Kiplings Die Katze, die allein herumspazierte, eine meiner Lieblingsgeschichten aus Kindertagen. Ich weiß noch, wie mein Vater mich in einem seiner lichteren Momente auf den Schoß nahm und mir die Erzählung aus einer abgegriffenen Ausgabe der Genau-so Geschichten vorlas. Während ich Winston beobachtete, überlegte ich, wo das Buch jetzt wohl war. Wahrscheinlich in einer vergessenen Kiste in einer Ecke unseres Elternhauses, was mich wieder daran erinnerte, was für eine Riesenarbeit das sein würde, wenn wir es für den Verkauf ausräumen mussten. In meinem momentanen Gemütszustand zwang mich dieser Gedanke förmlich in die Knie.

Als ich Edward ein paar Tage später anrief, um nachzufragen, wie er mit meiner Liste vorangekommen war, ließ ich es außergewöhnlich lange klingeln. Ich wollte schon fast aufgeben, als sich plötzlich eine Stimme meldete, die nicht Edward gehörte: »H’loo?« Ich zögerte, entschuldigte mich, ich hätte mich verwählt, und legte auf, bevor mir wieder einfiel, dass ich die Nummer meiner Mutter ja per Kurzwahltaste gewählt hatte. Also rief ich sofort noch einmal an. Wieder meldete sich dieselbe flapsige Stimme.

»Ich hab eben schon angerufen – bin ich da bei Green? Patricia Green – letzte Woche verstorben – und ihrem Sohn Edward?«

»Ja, genau.«

»Hier spricht Edwards Schwester, Susan. Ich würde gerne mit ihm sprechen.«

»Oh, Susan. Ja, stimmt, genau. Ich schau mal kurz, ob er in der Nähe ist.«

Ich hörte Gemurmel, dann ein unnatürlich fröhliches: »Hallo, Suze, wie geht’s, wie steht’s?«.

»Edward, was war das für ein Mann, und warum geht er an das Telefon unserer Mutter?«

»Ach, das ist bloß Rob. Ich hab ihm gesagt, er kann ein paar Wochen hier pennen, während er sich hier in England wieder einlebt. Er ist gerade von einer langen Reise zurückgekommen. Ein total toller Typ.«

»Es ist mir egal, wie toll er ist. Ich will nicht, dass Fremde im Haus unserer Mutter wohnen. Sag ihm, dass er gehen soll. Sie ist noch keine fünf Minuten tot, und das Haus ist voller Wertsachen.«

»Hör zu, Suze …«

»Susan.«

»Hör zu, ich kenn Rob seit dem College. Du hast ihn selbst mal kennengelernt vor ein paar Jahren. Er braucht im Moment ein bisschen Unterstützung. Er war für mich da, als es mir schlecht ging, und jetzt bin ich für ihn da. Ich werd ihn nicht rausschmeißen – er hat keinen Ort, an den er gehen könnte.«

Die Loyalität meines Bruders zu seinen Saufkumpanen ist wirklich rührend.

Ich beschloss, die Sache persönlich in die Hand zu nehmen, wenn ich nach Birmingham fuhr. Es würde nicht lange dauern, bis ich diesen Rob auf die Straße gesetzt hatte. Ich brachte das Gespräch also auf die vorläufig dringlichere Frage der Beerdigungsorganisation. Edward erklärte, es werde mich sicher freuen, zu hören, dass die Gedenkfeier organisiert sei. Er hatte das Nebenzimmer in einem Pub namens »The Bull’s Head« gemietet.

»Wir dürfen unser eigenes Essen mitbringen, wenn wir wollen, und am Ausschank können wir einfach alles anschreiben lassen und am Ende zahlen«, erzählte er stolz.

Ich setzte ihm auseinander, dass das völlig unangemessen sei und er die Reservierung sofort stornieren müsse. »Mum war abstinent. Sie wäre entsetzt gewesen bei dem Gedanken, dass ihre Totenfeier in einem Pub stattfinden soll.«

»Blödsinn, die war nicht abstinent. Die mochte schon ab und zu mal ihr Gläschen Sherry oder ein Radler. Und sie würde wollen, dass die Leute sich amüsieren, und das werden sie im Bull’s Head. Porzellantassen und höfliche Konversation hätte sie nicht gewollt.«

»Das ist genau das, was sie gewollt hätte. Genau diese Art Mensch war sie. Sie war ganz sicher nicht die Frau, die gerne mal zwanglos einen bechern ging.«

»Tja, so wird es jetzt aber laufen, Suze, und alle werden sich amüsieren und sich lustige Geschichten von ihr erzählen und sich einen antrinken, wenn sie Lust haben. Und wenn dir das nicht passt, dann kannst du dich von mir aus verpissen.«

2

Sich das richtige Outfit für einen Anlass herauszusuchen ist ganz einfach. Zunächst einmal muss man sich selbst kennen. Ich bin zierlich und knochig, deswegen sehe ich in ordentlichen, maßgeschneiderten Sachen am besten aus. Zweitens muss man sichergehen, dass jedes Stück, das man sich kauft, zu allen anderen Sachen passt, die man bereits hat. Das mache ich, indem ich nur Sachen in Anthrazit oder Schwarz kaufe, Farben, die mit meinem blonden Haar kontrastieren. Und zu guter Letzt sollte man ab und zu einen Blick auf die Stylingseiten in der Zeitung werfen. Ich habe gar nichts dagegen, meine Käufe ein bisschen anzupassen, wenn ich einen Trend irgendwie sinnvoll finde. Das mögen Sie jetzt für frivole Zeitverschwendung halten, die einer ernsthaften Frau nicht zu Gesicht steht. Doch ich habe mir diese einfache Taktik angewöhnt, gerade weil ich auf diese Art nie darüber nachdenken muss, wie ich aussehe, weil ich immer angemessen und gut gekleidet bin. Wenn man solche organisatorischen Strategien auch auf andere Aspekte des täglichen Lebens anwendet, reduziert man damit die Wahrscheinlichkeit, dass einen unvorhergesehene Ereignisse ins Schleudern bringen.

Ich strich das schlichte schwarze Etuikleid auf meinem Bett glatt, legte ein DIN-A-4-Blatt saugfähiges Papier darauf und faltete das Kleid sorgfältig darum zusammen. Dann wickelte ich es in ein ähnliches Einschlagpapier und legte es auf den Boden meines Koffers. Ebenso verfuhr ich mit der schwarzen Kaschmirstrickjacke. Ich schob saugfähiges Papier in die Spitzen eines Paars schwarzer Lackpumps mit Absätzen, steckte jeden einzeln in eine Schuhtasche und legte sie an den seitlichen Rand des Koffers. Die Wettervorhersage für Birmingham lautete trockenes, warmes Wetter für die nächsten zwei Tage, aber da ich ungern irgendetwas dem Zufall überlasse, wiederholte ich die Zusammenfalt-Übung mit meinem leichten grauen Trenchcoat, den ich im Anschluss zwischen die Schuhe legte. Nachdem ich noch einen schwarzen Leinenrock, ein anthrazitgraues T-Shirt und einen dünnen grauen Baumwollpullover eingepackt hatte, rollte ich meine Unterwäsche zusammen und füllte damit die Lücken.

Als ich meine Haustür zusperrte und gerade meinen Rollkoffer zur U-Bahn-Haltestelle Clapham North ziehen wollte, drückte mir der Postbote einen Stapel in die Hand, vor allem Kataloge von Läden, die jemals besucht zu haben ich mich nicht erinnern kann, und Einladungen, meinen Internetanbieter zu wechseln. Ich behielt nur die zwei richtigen Briefe zurück und quetschte den Großteil des Stapels durch meinen Briefschlitz; damit konnte ich mich auch noch bei meiner Rückkehr befassen. Als sich die stickige U-Bahn eine halbe Stunde später immer mehr verlangsamte und schließlich kurz hinter Leicester Square ganz stehen blieb, hatte ich keinen Grund zu der Annahme, dass sie nicht bald wieder losfahren würde. Ich tupfte mir mit einem zusammengefalteten Papiertaschentuch die Stirn ab, dann öffnete ich einen Knopf oben an meinem schwarzen Baumwollkleid. Ich hob die Haare hinten am Nacken an, aber die Luft war nicht frisch genug, und die erleichternde Kühle blieb aus. Mein Atem fühlte sich an wie ein Föhn, wenn ich ausatmete. Unter solchen Bedingungen Vieh zu transportieren wäre illegal gewesen, von Menschen ganz zu schweigen.

»Wir bitten um Entschuldigung für die Verzögerung«, hörte man knatternd die Stimme des Fahrers über den Lautsprecher. »Wir werden Sie informieren, sobald wir Informationen haben.«

Als ich mich umschaute, sah es aufs Erste so aus, als wäre ein Schwarm Schmetterlinge mit uns in der U-Bahn gefangen: Viele meiner Mitreisenden benutzten ihre Fahrscheine, um sich Luft zuzufächeln, ein eher symbolischer als effektiver Akt. Ich war dankbar, einen Sitzplatz ergattert zu haben, im Gegensatz zu mehr als der Hälfte der Fahrgäste, die sich in den Zwischenräumen bei den Türen drängten. Meine Unfähigkeit der letzten Tage, etwas zu essen, hatte ihren Tribut gefordert: Ich war totenbleich, hatte eingefallene Wangen, und meine Augen lagen tief in den Höhlen. Wenn mein Appetit nicht bald zurückkehrte, würde ich innerhalb weniger Tage aussehen wie ein Skelett. War das normal unter diesen Umständen?, überlegte ich.

Die Zeit floss wie Lava, und die Temperatur stieg beständig. Die Leute rutschten auf ihren Sitzen herum, zupften sich die Klamotten von der feuchten Haut und zogen die Füße aus den Sandalen. Mir kam in den Sinn, wie demütigend es wäre, wenn ich mich in dieser Situation übergeben würde, und bei dem Gedanken wurde mir noch schlechter, als mir ohnehin schon war.

»Scheiße, wieder kein Empfang hier drinnen, wie immer«, grunzte der Bodybuildertyp neben mir, dem der Schweiß in Rinnsalen über die nackten Waden in seine ausgelatschten Lederslipper floss. Er hämmerte mit dem Finger erfolglos aufs Display seines Smartphones ein und fluchte leise, dass er zu Fuß schneller gewesen wäre.

»Wir entschuldigen uns nochmals für die Verzögerung«, kam die nächste Durchsage. »Selbstverständlich halten wir Sie auf dem Laufenden.«

Zwei grauhaarige alte Damen, die mir gegenübersaßen, hielten die Henkel ihrer Taschen auf dem Schoß so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten.

»Jetzt können wir es gar nicht mehr rechtzeitig schaffen.«

»Vielleicht schaffen wir es überhaupt nicht mehr.«

»Was redest du denn da?«

»Es denkt doch jeder das Gleiche. Heutzutage geschehen in den großen Städten doch alle möglichen schrecklichen Sachen. Das könnte auch ein terroristischer Zwischenfall sein, deswegen haben sie uns auch noch nicht informiert, weil sie nicht wollen, dass wir in Panik geraten. Vielleicht haben sie ein verdächtiges Paket gefunden, oder sie könnten eine Warnung erhalten haben, dass sich ein Selbstmordattentäter im Zug befindet.«

»Du lieber Himmel, Jan, red doch nicht so daher.« Die andere Frau hob die Hand vor den Mund.

Normalerweise spreche ich nicht einfach so mit Fremden, vor allem nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber ich fühle mich verpflichtet, zu helfen, wo ich kann, auch wenn es mich etwas kostet. Deswegen beugte ich mich vor und sagte:

»Entschuldigen Sie, aber ich konnte nicht anders, ich habe Ihre Unterhaltung mit angehört. Ich wohne in London, und das passiert hier ständig. Zwar normalerweise nicht so lang, aber ich bin mir sicher, Sie müssen sich gar keine Sorgen machen.«

»Woher wollen Sie das denn so genau wissen?«, gab die Unke schnippisch zurück. »Können Sie doch gar nicht. Sie wissen nicht mehr als wir. Ich will einfach nur aus diesem Zug raus, sofort.«

Ich frage mich oft, warum ich mir überhaupt die Mühe mache.

»Wir bitten nochmals um Entschuldigung für die erhebliche Verzögerung. Wie wir gerade erfahren haben, ist die Ursache eine Panne des Zuges vor uns, kurz vor Tottenham Court Road Station. Die Mechaniker sind bereits an der Arbeit, wir hoffen, dass wir Sie in Kürze weiterbefördern können.«

Die Durchsage schien die allgemeine nachsichtige Stimmung zu zerstören, und im nächsten Moment begannen alle auf einmal zu reden.

»Ich muss in einer Viertelstunde den Zug nach Euston erwischen.«

»Ich muss mich um halb mit einer Studentengruppe aus Übersee am Britischen Museum treffen.«

»Ich verpass den Anfang vom Film, wenn die jetzt nicht bald mal was machen.«

»Ich krieg jetzt gleich Platzangst.«

»Ich muss so was von aufs Klo.«

Ich hätte sagen können: »Meine Mutter ist tot, morgen ist die Beerdigung, ich hab tagelang nicht geschlafen und muss mich sehr wahrscheinlich gleich übergeben.« Das würde ich natürlich nie tun, ich bin kein Mensch, der nach Mitleid heischt.

»Letzten Monat mussten sie ja einen Zug evakuieren, wissen Sie?«, sagte die schlaue schwarze Frau, die auf der anderen Seite neben mir saß, und ließ ihre Zeitschrift auf den Schoß sinken. »Der steckte stundenlang zwischen zwei Haltestellen, so wie dieser. Alle mussten durch die Fahrertür rausklettern und dann kilometerweit in fast völliger Dunkelheit die Schienen entlangtrotten. Ich wette, das steht uns auch noch bevor.«

Es erhob sich allgemeines unbehagliches Gemurmel. Ein dünner Mann in Cargoshorts, der sich das T-Shirt ausgezogen und um die Taille geknotet hatte, kam in unseren Bereich des Waggons geschlendert. Er hielt ein Handy in die Höhe und bewegte es langsam über uns hinweg.

»Was sagst du denn zu der Verspätung, Kumpel?«, fragte er den Bodybuilder neben mir und zoomte ihn heran. Statt einer Antwort hob der Mann seine Zeitung vors Gesicht.

Ich war sein nächstes Opfer. »Was sagen Sie denn zu der Verspätung, Lady?«

»Filmen Sie das hier etwa?«

»Ja klar. Wenn sich das hier zu einem echten Ereignis entwickelt, kann ich die Aufnahmen ans Fernsehen oder an die Zeitung verkaufen. Und wenn es nix Großes wird, könnte sich trotzdem noch jemand dafür interessieren. Und wenn nicht, stell ich’s trotzdem auf Youtube. Dann können Sie sich selbst im Film sehen, Lady.«

»Machen Sie das Ding bitte aus. Ich verspüre keinen Wunsch, in den Nachrichten oder auf Youtube aufzutauchen.«

»Genau«, sagte die Frau neben mir. »Ich will auch nicht ins Fernsehen. Ich hab mir die Haare nicht gemacht und nichts.« Allgemeines Nicken.

»Hör zu, Mann«, sagte der Bodybuilder. »Ich sag es dir jetzt höflich, aber deutlich: Hör auf zu filmen. Und zwar sofort.«

»Sonst …? Willst du mich zwingen?«

»Wenn du es so weit kommen lassen willst – ja.«

»Moment«, sagte ich und machte einen heldenhaften Versuch, mich zusammenzureißen. »Ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Wenn der junge Mann hier seinen Verstand beisammenhat, wird er aufhören, bevor es Ärger gibt. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen …«, ich wandte mich an den jungen Mann, »… dass Sie damit unser gesetzlich gesichertes Recht auf Privatleben verletzen. Wir haben Ihnen nicht erlaubt, uns zu filmen. Wir könnten Sie wegen Verstoßes gegen die Menschenrechte vor Gericht bringen. Sind Sie sicher, dass Sie es sich leisten können, uns allen Schadensersatz zu zahlen?«

»Das kann jetzt aber nicht stimmen«, sagte er, wirkte jedoch schon leicht verunsichert. »Was ist denn dann mit den ganzen Leuten, die man in den Nachrichten sieht, im Krieg und so was alles?«

»Die Aufnahmen, die Sie in den Nachrichten sehen, sind mitten in der Öffentlichkeit gemacht worden. Wir sind hier in höchst privater und persönlicher Eigenschaft unterwegs. Vor dem Auge des Gesetzes ist das etwas völlig anderes.«

Er kam ins Schwanken, murmelte halblaut etwas, dann machte er sein Telefon aus, schob es in die Tasche seiner Cargoshorts und stapfte wieder zurück ans andere Ende des Waggons. Unglaublich, wie leicht sich die Leute von der bloßen Erwähnung des Gesetzes einschüchtern lassen. Meine Mitfahrer wirkten erleichtert, aber meiner Gemütsverfassung hatte der ganze Vorfall gar nicht gutgetan. Ich wühlte in meiner Handtasche und fand eine Einkaufstüte, auf die ich im äußersten Notfall zurückgreifen müsste, wenn ich meine Übelkeit nicht mehr unterdrücken könnte. Ich senkte den Kopf und versuchte, das dümmliche Geschnatter rundherum auszublenden.

Auf einmal hörte man das Geräusch eines anspringenden Motors und ein Pfeifen, es gab einen Ruck, und dann rollte der Zug langsam an. Unterdrückter Jubel und vereinzelter Applaus. Innerhalb von ein, zwei Minuten waren wir an der Haltestelle Tottenham Court Road, wo einige ausstiegen, und wenig später war ich in Euston. Den Zug nach Birmingham hatte ich natürlich verpasst, und nach einem Streit am Kartenschalter, für den ich einfach nicht die Energie hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als mir eine Fahrkarte für den nächsten Zug zu kaufen, der in weniger als einer Stunde abfahren sollte. Die Transportgesellschaft würde noch von mir hören.

In der Bahnhofshalle warteten meine Mitfahrer und ich wie die Greyhounds in ihren Boxen auf die Durchsage, auf welchem Gleis der Zug jetzt bereitstand. Ich finde es im Grunde völlig würdelos, zum Zug zu sprinten, um einen Sitzplatz zu ergattern, aber ohne Platzreservierung blieb mir nichts anderes übrig, als die Rampe hinunterzurennen und vorbei an den fast leeren Erste-Klasse-Waggons. Sowie ich im Zug war, setzte ich mich auf einen Fensterplatz in Fahrtrichtung, atemlos und schwitzend, und stellte meine Jacke und Handtasche neben mich, um unwillkommene körperliche Nähe abzuwehren. Diese List wirkte bis Milton Keynes, dann setzte sich eine pummelige junge Frau in grauer Jogginghose und engem rosa T-Shirt zu mir. Ihre jerseybekleideten Oberschenkel quollen auf meinen Sitz über, und jedes Mal, wenn der Zug schwankte, was oft vorkam, drückte sich ihr Fleisch gegen meines. Ich rutschte so weit zum Fenster hinüber, wie ich nur konnte.

Ich betrachtete den stetigen Baufortschritt des Grand Union Canal, dem wir uns zeitweise näherten, um dann wieder in einigem Abstand dahinzufahren. Da fielen mir die zwei Briefe wieder ein. Mit einiger Mühe zerrte ich meine Tasche hoch und holte die Briefe heraus. Ich sah, dass die Schrift, die man im Adressfeld sah, in beiden Fällen die gleiche war; ein Schreiben war vom Dienstag, eines vom Mittwoch. Ich machte das ältere zuerst auf. Es war von der Anwaltskanzlei, die Edward am Telefon erwähnt hatte. Der Verfasser, ein gewisser Mr Howard Brinkworth, sprach mir sein Beileid zum Tod meiner Mutter aus. Er erklärte, sie habe ihn zu ihrem Testamentsvollstrecker eingesetzt, und er habe vor, ihr Vermögen bewerten zu lassen und einen Erbschein zu beantragen, und er werde sich in Bälde zu den Details ihres Testaments äußern. Ich war überrascht, dass meine Mutter sich einen Anwalt als Testamentsvollstrecker genommen hatte, denn diese Rolle hätte ich problemlos selbst übernehmen können. Ich schob den ersten Brief zurück in den Umschlag und wandte meine Aufmerksamkeit dem zweiten zu. Nach den üblichen einleitenden Phrasen kam Mr Brinkworth zur Sache:

Nach den Bedingungen ihres Testaments hat Ihre verstorbene Mutter Ihrem Bruder, Mr Edward Green, den lebenslangen Nießbrauch des Elternhauses (Blackthorn Road 22) eingeräumt. Das bedeutet, dass er in diesem Haus leben kann, solange er will. Einen Verkauf der Immobilie und eine Aufteilung der Güter zwischen Ihnen beiden wird es erst geben, wenn er auszieht oder verstirbt.

Der Rest des Vermögens Ihrer Mutter – Bankkonten, Möbel und persönliche Gegenstände – soll zu gleichen Teilen zwischen Mr Green und Ihnen aufgeteilt werden.

Ich ertappte mich, wie ich laut sagte: »Ich bitte dich, Mom!« Die moppelige Frau neben mir rührte sich nicht, sie trug ja auch Kopfhörer, aber mehrere andere Passagiere drehten sich zu mir um, um zu sehen, ob sich hier etwas Unterhaltendes zusammenbraute. Sorgfältig steckte ich auch diesen Brief zurück in den Umschlag, faltete dann beide Umschläge in der Mitte zusammen, dann noch einmal, und dann verdrehte und quetschte ich sie ineinander, so fest ich konnte. Ich schob sie ganz unten in meine Tasche und verstaute diese wieder unten zwischen meinen Füßen. Was zum Teufel mochte meine Mutter bewogen haben, Edward das Haus behalten zu lassen, solange es ihm gefiel? Undenkbar, dass das auf ihrem Mist gewachsen war.

Meine Sitznachbarin hatte sich inzwischen eine Tüte Chips mit Zwiebel-Käse-Aroma aufgemacht, und der durchdringende Geruch, in Kombination mit den Chemikalien der nahe gelegenen Toilette, war mir unerträglich. Ich nahm einen Schluck aus meiner Wasserflasche und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Vielleicht war die geistige Verfassung meiner Mutter nach ihren ersten zwei Schlaganfällen schlechter gewesen, als ich mir bewusst gemacht hatte. Oder vielleicht hatte sich ihr Gesundheitszustand noch verschlimmert, seit ich sie zum letzten Mal gesehen hatte, und wenn ich mit ihr telefoniert hatte, hatte sie es nur irgendwie geschafft, mir ein paar lichte Momente vorzuspielen. Dann wäre sie auf Druck von Edward sehr empfindlich gewesen. Ich musste rasch handeln, wenn ich nicht für immer um das rechtmäßig mir zustehende und jetzt dringend benötigte Erbe gebracht werden wollte.

3

Ich habe mir im Alleingang mein ideales Leben in London aufgebaut. Ich habe ein Heim, das meinen derzeitigen Bedürfnissen gerecht wird, einen Job, der meinen Fähigkeiten entspricht, und leichten Zugang zu kultureller Stimulation. Abgesehen von meinen Arbeitszeiten, ist jeder Aspekt meines Lebens von mir selbst bestimmt. Bis vor Kurzem hatte ich auch noch das, was man näherungsweise einen »Partner« hätte nennen können, aber im Grunde war es für uns beide nur eine Bequemlichkeit: ein schlichtes Arrangement, das die Vorzüge einer intimen Verbindung mit einem Vertreter des anderen Geschlechts bot, doch ohne jeden emotionalen Aufwand. Sowie ich merkte, dass Zufall, Schicksal, Pech – nennen Sie es, wie Sie wollen – meine Position ernsthaft unterminiert hatten, beendete ich diese Beziehung schnell und sauber. Meine Welt bleibt undurchdringlich, obwohl diese Beschreibung unter den derzeitigen Umständen ein bisschen lächerlich klingen könnte.

Im Gegenteil, als mein Taxi von der New Street Station abfuhr und Kurs auf die Blackthorne Road nahm, spürte ich eine gewisse Unruhe, wie immer, wenn ich hierher zurückkehrte. Vielleicht kommt dieses Gefühl von meiner geradezu pathologischen Angst vor dem Vorstadtleben, vor seiner verführerischen Isoliertheit und seiner faszinierenden Besessenheit vom Banalen. Vielleicht kommt es aber noch eher von den aufgewühlten Erinnerungen, die ich eigentlich lieber vergessen würde. Ich habe das schreckliche Gefühl, dass mein sorgfältig aufgebautes Leben in London einfach nur der Traum eines unglücklichen Mädchens ist, ein Traum, aus dem ich gleich aufgeweckt werde. Völlig irrational, ich weiß.

Während ich durchs Taxifenster die vertrauten Straßen vorbeiziehen sehe, gehe ich in Gedanken zurück zum letzten Osterfest. Ich war rechtzeitig nach Birmingham gekommen, um zum traditionellen Samstagstee bei meiner Mutter zu sein, mit Schinkensandwiches, Obstsalat und Sandkuchen. Widerstrebend hatte ich mich bereit erklärt, sie am nächsten Tag in die Kirche zu begleiten. Meines Wissens nach war sie nie religiös gewesen, aber in den letzten paar Jahren hatte sie begonnen, die Gottesdienste in St. Stephen’s zu besuchen, einer Kirche, an der ich in Kindertagen unzählige Male vorbeigegangen bin. Ich überlegte, ob ihre neuerlichen Schlaganfälle meine Mutter an ihre Sterblichkeit erinnert hatten, sodass sie sich Gott gegenüber lieber absichern wollte. Vielleicht verlor sie aber auch ihre geistigen Fähigkeiten und war zunehmend empfänglich für den Einfluss anderer Leute. Margaret und Stan hatten versucht, sie durch die Türen von St. Stephen’s zu locken, seit sie Nachbarn waren.

»Es wird dir gefallen, Susan«, hatte sie mir versichert, als sie eine schlabberige lila Strickjacke angezogen und ein sauberes Taschentuch aus der Küchenschublade genommen hatte. »Ich war auch nervös, bevor ich das erste Mal hingegangen bin, aber dann hat es sich sofort richtig vertraut angefühlt. Es versetzt mich in meine Kinderzeit zurück, als ich in die Kirche gegangen bin. Ich bin ganz sicher, es wird dir genauso gehen.«

»Als ich klein war, sind wir nie in die Kirche gegangen, weißt du das nicht mehr?«, erwiderte ich. Ich ging in den Flur, um meine Jacke zu holen, die an dem Garderobenhaken neben der Tür hing. »Du bist nie mit uns in die Kirche gegangen. Dad und du, ihr wart doch Atheisten. ›Du säst, was du erntest‹ – heißt es nicht so in der Bibel?«

Meine Mutter kam zu mir in den Flur und wühlte in ihrer Tasche nach den Schlüsseln. Ich sah sie auf dem Flurtischchen liegen und reichte sie ihr.

»Ich bin sicher, ich bin mit euch in die Kirche gegangen, als ihr klein wart. Und ich war nie Atheistin. Dein Vater vielleicht, aber ich nicht. Ich hatte immer meinen Glauben, aber das Leben ist so hektisch, da werden manche Dinge an den Rand gedrängt. Deinem Vater hätte es schon geholfen, wenn er an irgendwas geglaubt hätte. Na, ich freu mich ja, dass du überhaupt mitkommst, Teddy kann ich gar nicht überreden, dass er es mal ausprobiert.«

»Das überrascht mich nicht, der steht doch vor Mittag nicht auf. Und besonders spirituell ist er noch nie gewesen. Mom, hast du nicht was vergessen?« Ich hielt ihr den Mantel hin wie der Kellner in einem Restaurant. Sie kam zurück von der Tür und schob ihre Arme in die Ärmel.

»Er macht sich tiefere Gedanken, als du glaubst, Susan. Er ist sehr sensibel. Religion kann ein unermesslicher Trost sein, wenn man in Bedrängnis oder unglücklich ist. Sie kann einem eine Menge Kraft geben.«

»Das Einzige, was Edward bedrängt, sind seine akute Faulheit und seine Nutzlosigkeit«, sagte ich, als ich meiner Mutter aus dem Haus folgte.

»Susan, hör mal zu.« Sie blieb auf halbem Wege auf dem Pflaster mit den unregelmäßigen Steinen stehen. »Teddy braucht Unterstützung. Wenn mir etwas passieren sollte, will ich sicher sein, dass du ein Auge auf ihn hast und dafür sorgst, dass er nicht aus dem Ruder läuft.«

»Er ist dreiundvierzig, er ist erwachsen. Er braucht keine große Schwester, die auf ihn aufpasst. Abgesehen davon, hat er sowieso noch nie darauf gehört, was ich ihm geraten habe. Er macht sein eigenes Ding. Ich finde, er ist die absolute Platzverschwendung, aber er hat sich eben entschieden, so zu sein, wie er ist. Auf seine ganz eigene nutzlose Art geht es ihm ganz hervorragend.«

Ich zog das verschnörkelte gusseiserne Tor hinter uns zu, und wir gingen die Blackthorne Road entlang, vorbei an den anderen gepflegten Sechzigerjahre-Reihenhäusern, unter die sich einzelne frei stehende Häuser mischten. Meine Mutter blieb immer einen Schritt hinter mir zurück.

»Er ist nicht wie du, Susan«, sagte sie nach einer Weile. »Du bist immer so vernünftig und so tüchtig gewesen, um dich hab ich mir nicht einen Augenblick Sorgen gemacht. Aber Teddy hat ein Künstlergemüt, genau wie dein Vater. Der kleinste Zwischenfall kann ihn aus dem Gleichgewicht bringen.«

Inzwischen waren wir an der gedrungenen Kirche an der Kreuzung zwischen unserer Straße und der Hauptstraße angekommen. Margaret und Stan, die sich im Säulengang vorm Eingang herumdrückten, erspähten uns und winkten.

»Frohe Ostern, Patricia.« Sie strahlten uns beide an und küssten meiner Mutter nacheinander die gepuderte Wange. »Dir auch frohe Ostern, Susan«, fuhr Margaret fort und trat auf mich zu. Ich machte einen Schritt zurück und streckte ihr die Hand hin. Als wir in die Kirche gingen, wurde ich ins Kreuzverhör genommen und musste mein Leben in London bis ins kleinste Detail schildern. Glücklicherweise begann der Gottesdienst in wenigen Minuten, und ich konnte mich vor meiner Mutter in die Bank quetschen, sodass sie mich von der hartnäckigen Margaret abschirmte. Der Gottesdienst war einigermaßen schmerzlos: Die Kirchenlieder waren fröhlich, der Pfarrer sachlich, und was am wichtigsten war, es war schnell vorbei. Hinterher wackelten Margaret und Stan mit uns nach Hause, wodurch sich der Weg, der eigentlich nur einen knappen Kilometer lang war, hinzog. Margaret verwickelte meine Mutter in eine detaillierte Diskussion darüber, welche Art von Kartoffeln am besten zum Braten geeignet war, während Stan mich mit einer Schilderung der Anlaufschwierigkeiten mit ihrem neuen Boiler beglückte. Als wir uns verabschiedeten und meine Mutter auf die Haustür zusteuerte, nahm Margaret mich am Arm und zog mich kurz beiseite.

»Was meinst du zu deiner Mutter? Wir machen uns Sorgen um sie«, zischelte sie mir zu. »Sie scheint ein bisschen vergesslich zu werden, oft kann sie sich nicht mehr an Dinge erinnern, die wir ihr erzählt haben, oder an Verabredungen, die wir getroffen haben.«

Es überraschte mich wenig, dass meine Mutter vergaß, was Margaret und Stan zu ihr gesagt hatten, denn ihre Gesprächsthemen waren alles andere als fesselnd. Und wenn sie Verabredungen vergessen hatte, konnte das auch einfach Absicht gewesen sein. Andererseits war mir durchaus eine zunehmende Geistesabwesenheit an ihr aufgefallen, obwohl ich nicht vorhatte, das gegenüber den Nachbarn zuzugeben.

»Ich hab eigentlich einen prima Eindruck. Vielleicht gehen ja bei euch die Dinge ein bisschen durcheinander.«

Ich kümmerte mich um den Sonntagsbraten, während meine Mutter den Tisch deckte. Edward war an diesem Wochenende nicht da, was mich nicht weiter überraschte – meine Mutter glaubte, dass er eine Einladung bekommen hatte, die er unmöglich hatte ablehnen können –, deswegen waren wir zu zweit. Beim Essen erzählte sie mir von der neuen mit Ziegeln gepflasterten Auffahrt in Hausnummer 25, die ihr gut gefiel, und was in Nummer 18 so vor sich ging. Hinterher wusch ich ab, und meine Mutter trocknete ab. Dann rief ich mir ein Taxi, das schneller kam, als ich erwartet hätte. Ich gab ihr ein schnelles Küsschen auf die Wange, bevor ich hinauslief. Mein letzter Blick auf meine Mutter – der letzte für immer, wie sich herausstellen sollte – war das Bild, wie sie sich nach der leeren Verpackung eines Schokoriegels bückte, die der Wind auf ihre Schwelle geweht hatte.

Ich war nicht sicher, ob ich klingeln oder einfach meinen Schlüssel benutzen sollte. Als meine Mutter noch lebte, klingelte ich aus Höflichkeit und benutzte meinen Schlüssel nur, wenn es so aussah, als wäre sie im Garten oder anderweitig beschäftigt. Doch Klingeln hätte sich unter diesen veränderten Umständen so angefühlt, als würde ich etwas zugestehen, was zuzugestehen ich nicht bereit war. Ich schloss die Tür also selbst auf. Aus der Küche hörte ich Musik in einer Lautstärke, wie ich sie zu Zeiten meiner Mutter nie gehört hatte. Ein Lied, das ich aus meinen längst vergangenen Studententagen wiedererkannte: »London Calling« von The Clash.

Als ich die Küchentür aufmachte und mich innerlich darauf vorbereitete, Edward auf das Testament unserer Mutter anzusprechen, sah ich zu meiner Verblüffung einen Mann, der sich über einen iPad beugte, nackt bis auf ein kleines weißes Handtuch, das er sich um die Hüfte gewickelt hatte. Er wiegte sich im Takt hin und her und bewegte die Ellbogen dazu. Sein kinnlanges Haar hing ihm nach vorne in die Stirn, sodass ich sein Gesicht nicht sehen konnte. Ich tat, was man konventionellerweise in so einer Situation macht: Ich hustete. Er richtete sich auf und schaute mich an mit dem verdatterten Gesichtsausdruck eines Menschen, der gerade in flagranti bei etwas ertappt worden ist.

Als er so aufrecht dastand, fiel mir auf, wie unglaublich groß er war. Manche Leute halten diese Art von Körpergröße für attraktiv, aber ich finde, alles über eins achtzig ist überzogen und riecht nach Auffallenwollen. Außerdem bemerkte ich, dass er überraschend durchtrainiert wirkte für jemanden, der ansonsten so schlank war. Mir ist bewusst, dass auch das als positive Eigenschaft gilt, aber wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, so was ist der Beweis dafür, dass diese Person zu viel Zeit aufs Körperliche und nicht genug Zeit aufs Geistige verwendet. Sein Hautton verriet, dass er in der jüngsten Vergangenheit auch viel zu oft faul in der Sonne gelegen hatte. Seine lange, gerade Nase dominierte das ganze Gesicht, und er hatte Lachfältchen, die von seinen Augenwinkeln ausgingen, wahrscheinlich hatte er zu viel in die Sonne geblinzelt. Irgendwie kam er mir bekannt vor.

Als er mich sah, entspannte sich sein Gesicht.

»Hey, Suze. Tut mir echt leid, das mit deiner Mutter, sie war echt ein lieber Mensch, eine echte Heilige. Ed ist gerade noch mal einkaufen gegangen. Ich würde dir ja sofort ein Tässchen Tee anbieten, aber wir haben keine Milch mehr.« Er schob sich die Haare aus dem Gesicht und stand vor mir, ohne sich im Geringsten zu schämen, dass er sich im Haus einer erst kürzlich verstorbenen alten Dame eingenistet hatte.

»Ach, und entschuldige meinen Aufzug, ich komm grade von der Arbeit.«

»Du musst Rob sein. Ich glaube, wir haben uns noch nicht gesehen.«

»Oh doch, wir haben uns ein paarmal gesehen, als du mit Phil zusammen warst. Das war vor … du weißt schon, vor dem Unfall. Muss also Jahre her sein.« Er griff zum Wasserkessel und füllte ihn am Wasserhahn. »Ich hab gesehen, wir haben noch Kräutertee, wenn du auf so was stehst.«

»Ich weiß selbst, was meine Mutter im Schrank hat. Wenn das Wasser kocht, mach ich mir selbst was zu trinken, es gibt keinen Grund, warum du dir die Mühe machen solltest.«

»Okay, wie du möchtest, Suze.«

»Bitte nenn mich nicht Suze. Ich heiße Susan. Der einzige Mensch, der mich Suze nennt, ist Edward, und das auch nur, weil er mich ärgern will.«

»Oh, okay. Von mir aus.«

Sie können sich sicher vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich hier ins Haus meiner Mutter zurückkam – ins Zuhause meiner Kindheit –, um festzustellen, dass sich hier ein ungeladener Gast breitgemacht hatte. Und er war nicht nur ungeladen, er nahm auch noch doppelt so viel Platz in Anspruch wie ein höflicher Mensch. Ich entschuldigte mich und ging ins Wohnzimmer. Es war erst eine Woche her, dass meine Mutter gestorben war, doch das Wohnzimmer sah jetzt schon aus, als würde es einer Bande schlampiger Studenten gehören und nicht einer peniblen alten Dame. Die gestreiften Vorhänge, die sonst ordentlich von ihren bommelverzierten Kordeln zurückgehalten wurden, waren nur nachlässig oben zur Hälfte vorgezogen, als wäre es schon zu viel verlangt, die Halterungen aufzubinden. Die Zierkissen auf dem olivgrünen Dralonsamtsofa waren nicht mehr in regelmäßigen Abständen aufgeschüttelt und neu arrangiert worden, sondern einseitig zerdrückt, als hätte sie jemand als Kissen benutzt. Auf dem Teppich lagen Zeitungen, und auf dem Mahagoni-Wohnzimmertisch hatten Bierdosen ihre Ringe hinterlassen. Das i-Tüpfelchen bildete ein Aschenbecher – aus bernsteinfarbenem Glas, den mein Vater benutzt hatte, wie ich mich erinnerte –, der nicht nur Zigarettenstummel enthielt, sondern auch verräterische Filter, die aus zerrissenen Kartonstückchen von Paper-Packungen gedreht worden waren. Als ich dort stand und die Müllkippe in Augenschein nahm, kam Rob hereinspaziert, der sich inzwischen einen Bademantel angezogen hatte.

»Ich räum hier mal schnell auf«, sagte er, warf alle Zeitungen und Dosen in eine Tüte und griff sich den Aschenbecher.

»Es wäre nett, wenn du im Haus meiner Mutter nicht rauchen würdest«, sagte ich und bemühte mich, ruhig und gleichmäßig zu sprechen. »Sie hat Zigarettenqualm gehasst, sie hat es nicht ausgehalten, wenn sie in der Nähe von Rauchern war. Sie war sehr stolz auf dieses Haus, und jetzt schau dir an, wie es hier aussieht.«

»Ich selbst rauch ja nicht, nur ab und zu mal einen … du weißt schon. Wir sind gestern Abend ein bisschen länger aufgeblieben und haben einen alten Hammer-Horrorfilm angeschaut, und heute Morgen war ich auf der Baustelle, deswegen …«

Beim Anblick des Zimmers wurde mir ganz anders, und die Gegenwart von Edwards Freund brachte mich aus dem Konzept, deswegen schlüpfte ich an ihm vorbei, nahm meinen Koffer und ging nach oben. Die Schlafzimmertür meiner Mutter war nur angelehnt. Ich stellte meinen Koffer ab und stieß die Tür weit auf. Im gleichen Moment stieg mir der vertraute Geruch in die Nase: eine Mischung aus Kampfer, Lavendelbeutelchen und dem Eau de Toilette mit Maiglöckchenduft. Glücklicherweise war das Bett abgezogen, aber abgesehen davon, sah das Zimmer wohl genauso aus wie in der Nacht ihres Todes. Auf dem Nachttisch stand immer noch ein halb gefülltes Glas Wasser, neben dem Tablettenbehälter meiner Mutter, einem Heft des National Trust und ihrer Lesebrille.

Mir wurde ein bisschen schwummrig, als ich so auf der Kante ihres Schlafzimmersessels hockte, über dessen Rückenlehne der abgeschabte rosa Chenille-Morgenmantel hing, verlassen wie eine abgestreifte Haut. Das Zimmer wurde beherrscht von ihrer sechsteiligen Schlafzimmergarnitur aus Vogelaugenahorn, auf die sie extrem stolz gewesen war. Ich weiß noch, wie sie mir erzählte, dass die Möbel in den Sechzigern mehr als drei Monatsgehälter meines Vaters gekostet hatten. Auf dem Schminktisch stand ein Foto im Silberrahmen, das uns vier vor einer Lokomotive zeigte. Ich ging hinüber und nahm es in die Hand. Ich sah aus wie neun, also musste Edward ungefähr sieben sein. Meine Eltern standen in der Mitte des Bildes. Ich hielt die Hand meines Vaters, und Edward hielt die Hand meiner Mutter. Wir lächelten alle in die Kamera, wie eine ganz normale, gesunde Familie.

Ich stellte das Bild wieder auf den Tisch, neben eine Schale mit Duftpotpourri, und trat ans Erkerfenster. Als ich die Netzgardine beiseiteschob, sah ich, wie der dunkelblaue Polo meiner Mutter aufs Haus zukam und in die Auffahrt bog. Ich schämte mich jäh, weil mich meine Mutter jetzt beim Herumschnüffeln in ihrem Zimmer entdecken würde, aber im nächsten Augenblick fiel es mir wieder ein.

Ich beobachtete durchs Fenster, wie Edward ausstieg, sich streckte, die schwarze Jeans hochzog und seine unvermeidliche Biker-Lederjacke vom Beifahrersitz nahm. Es war nicht zu übersehen, dass er sich mindestens eine Woche nicht mehr rasiert oder auch nur die Haare gekämmt hatte. Er ist dünner als Rob und wesentlich kleiner, aber ich finde, seine Erscheinung hat etwas Wieselartiges, die manche Frauen seltsamerweise anziehend finden. So lange, bis sie ihn ein bisschen kennenlernen natürlich. Edward machte den Kofferraum auf, nahm ein paar Supermarkttüten heraus, und dann – zweifellos hatte er gemerkt, dass er beobachtet wurde – schaute er zum Erkerfenster hoch und grüßte. Ich ließ die Netzgardine schnell los.

Als ich in die Küche kam, kauerte Edward neben dem Kühlschrank und packte die Einkäufe aus. Rob, der sich inzwischen Jeans und T-Shirt übergezogen hatte, lehnte an der Spüle. Jemand hatte eine andere CD eingelegt, und jetzt drang dissonanter moderner Jazz an meine Ohren. Edward knüllte die Tüten zusammen und warf sie eine nach der anderen in den Abfalleimer in der Ecke

»Hallo, Suze. Bisschen käsig siehst du aus. Hast du schon ausgepackt und es dir gemütlich gemacht?«, fragte er.

»Ich hab ebenso viel Recht hier zu sein wie du.«

»Sei doch nicht so empfindlich, das hab ich doch gar nicht bestritten.«

Ich ging zum Wasserkocher, schaltete ihn noch einmal ein und machte mir eine Tasse Pfefferminztee.

»Wir haben ein paar Dinge zu besprechen, Edward. Unter vier Augen.«

»Soll ich mich verdünnisieren?«, bot Rob an.