9,99 €

Mehr erfahren.

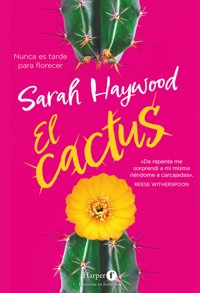

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La gente no sabe qué hacer con Susan Green. Su familia y amigos la ven irritable y difícil de entender, pero para ella todo tiene sentido. A los cuarenta y cinco años, piensa que su vida es perfecta. Tiene un piso en Londres ideal para una persona, un trabajo estable que se adapta a su pasión por la lógica y un "amigo" que le proporciona beneficios culturales y otros más íntimos. Cuando de repente se enfrenta a la pérdida de su madre e, increíblemente, a la posibilidad de convertirse ella misma en madre, su mayor temor se hace realidad: está perdiendo el control. Y las cosas solo pueden empeorar... o eso le parece. Y entonces entra en escena Rob, el amigo siempre confundido, pero bien intencionado, de su holgazán hermano. A medida que se acerca la fecha de parto y su mundo se desmorona, Susan encuentra un inesperado aliado en Rob. Podría tener la oportunidad de encontrar el amor y aprender a amarse a sí misma… si pudiera descubrir cómo relajarse y, por fin, sentir. «De repente me sorprendí a mí misma riéndome a carcajadas». REESE WITHERSPOON «Hilarante y entrañable... una delicia para leer que gira alrededor de un espléndido personaje». Publishers Weekly «Una historia sincera y encantadora sobre la transición de una mujer de una existencia solitaria y ordenada a una vida desordenada llena de amor». Booklist «Batallas legales, lógica delirante y las alegrías y los miedos de la maternidad en una novela inteligente, divertida y conmovedora de una mujer que aprende a ser ella misma». Daily Mail «Extravagante, conmovedora y todo un placer para leer». Sunday Mirror «Haywood inventa una deliciosa colección de personajes para sacar a Susan de una vida emocionalmente enclaustrada... Un retrato cálido e ingenioso de una mujer que finalmente crea la familia que se merece». Kirkus Reviews

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 567

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

El cactus

Título original: The Cactus

© Sarah Haywood 2018

© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicado originalmente en Gran Bretaña por Two Roads, un sello de John Murray Press

© De la traducción del inglés, Carmen Villar

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónStudio

Imágenes de cubierta: Shutterstock

ISBN: 978-84-18976-28-5

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Agosto

1

2

3

4

Septiembre

5

6

7

Octubre

8

9

10

Noviembre

11

12

13

14

Diciembre

15

16

17

Enero

18

19

20

21

Febrero

22

23

24

Marzo

25

26

27

28

Agradecimientos

Para Simon, Gabriel y Felix

Agosto

1

No me considero una mujer rencorosa, que le da una y mil vueltas a la diferencia de opiniones entre unos y otros o se cuestiona los motivos de la gente. Tampoco siento la imperiosa necesidad de ganar una discusión a cualquier precio. Sin embargo, siempre hay alguna excepción que confirma la regla. No me mantengo al margen, ni miro hacia otro lado, cuando veo a una persona abusando de otra, y lo mismo ocurre cuando soy yo la que está sufriendo el abuso. Hago todo lo que esté en mi mano para que la justicia prevalezca. Por lo tanto, no es de extrañar que los acontecimientos que han tenido lugar en este mes no me hayan dejado otra opción salvo la de tomar cartas en el asunto.

Fue mi hermano Edward quien me informó de que nuestra madre había fallecido. Aunque no eran más de las cinco y media de la mañana, ya estaba despierta; llevaba un rato rondando la taza del inodoro, preguntándome si debería provocarme el vómito o aguantar las náuseas. Vomitar sin duda aliviaría mi malestar durante unos minutos, pero sería una sensación pasajera, así que después de analizarlo con frialdad, decidí que las náuseas eran mi mejor opción. Mientras observaba mi rostro descompuesto en el espejo, escuché el timbre del teléfono en la cocina. Muy poca gente me llama al fijo, de modo que supuse que se trataría de alguna emergencia relacionada con mi madre. Al final resultó no ser tanta la urgencia. De hecho, no había razón alguna por la que mi hermano tuviera que llamarme tan temprano salvo para pillarme desprevenida.

—Suze, soy yo, Ed. Tengo malas noticias. Será mejor que te sientes.

—¿Qué ha pasado?

—No sé cómo decírtelo, Suze. Me temo que…

—Edward, cálmate. ¿Está ingresada?

—Suze, nos ha dejado. Falleció esta noche. No llegué a casa hasta las dos de la mañana; estaba en casa de un colega tomando unas birras. La luz de su dormitorio seguía encendida, así que llamé a la puerta y asomé la cabeza al interior del cuarto. Me di cuenta nada más verla, por cómo estaba colocada. La médico la ha examinado y ha dicho que sufrió un derrame cerebral tremendo. Todavía no me lo creo.

Contuve una nueva arcada y me senté a la mesa de la cocina. Me tomé unos instantes para hacer una montañita de miguitas de pan que había sobre la mesa con el canto de la mano.

—Suze… ¿Suze?

—Tenía setenta y ocho años —dije por fin—, y ya había sufrido dos derrames. No debería sorprendernos. —Hice una pausa. Sabía que debía mostrar empatía, pero me costaba horrores tratándose de mi hermano—. Aunque entiendo que ha debido de ser poco agradable encontrártela —añadí—. Lo siento, no puedo entretenerme más, tengo que arreglarme para ir a trabajar. Te llamo luego. Por cierto, Edward…

—¿Sí, Suze?

—Deja de llamarme Suze.

No esperaba quedarme huérfana con cuarenta y cinco años, edad en la que la mayoría de la gente todavía conserva ambos progenitores, pero mis padres me tuvieron bien entrados los treinta, y mi padre padecía de cierta debilidad de carácter, lo que acortó su vida. En los últimos años no veía a mi madre tanto como debería; soy funcionaria y trabajo en Ejecución de Proyectos, es decir, me paso el día analizando montones de datos complejos y redactando informes exhaustivos acerca de su rendimiento, de modo que cuando no invierto miles de horas entre números kilométricos y letra impresa minúscula, procuro sacar tiempo para relajarme.

Otra razón de la poca frecuencia de mis visitas era que Edward volvía a vivir con mi madre, y digamos que no somos precisamente uña y carne. De hecho, en lo único en lo que nos ponemos de acuerdo es en evitarnos. Mi hermano no es más que dos años menor que yo, sin embargo, le llevo como treinta en lo que a desarrollo psicológico y emocional se refiere; él se quedó en la adolescencia. Y no porque padezca algún tipo de enfermedad mental diagnosticada, sino porque es una persona indecisa y autocomplaciente. Yo me he partido el lomo por forjarme una carrera que me aporte cierta seguridad y una vida sin sobresaltos, mientras que Edward ha ido dando tumbos de trabajos cutres a relaciones personales fútiles y apartamentos de mala muerte. Así que no es de extrañar que a sus cuarenta y tres años se haya visto obligado a volver a casa de mi madre con el rabo entre las piernas.

Que te digan que un familiar cercano ha fallecido te deja totalmente fuera de juego, incluso si se trata de una persona mayor que ha padecido numerosos problemas de salud. Sentí que necesitaba un momento en silencio, allí sentada, para poner en orden mis pensamientos. Como yo estaba en Londres y el cuerpo de mi madre en Birmingham, poco podía hacer de utilidad en aquel momento. Así que decidí ir a trabajar y hacer como si nada hubiera pasado, bueno, al menos todo lo que me lo permitieran las incesantes náuseas que sentía. No le diría a nadie de la oficina que mi madre había muerto. Ya me imaginaba la tremenda conmoción y los cuchicheos, los abrazos pegajosos y las expresiones de pena en los rostros de quienes no la conocían y ni siquiera sabían que existía mientras me daban el pésame. La verdad es que no me va nada todo ese rollo.

Al salir de la estación de metro cercana a mi oficina me asaltó el calor, que ya había alcanzado una temperatura suficiente como para ablandar el pavimento de la calzada recién asfaltada. El ruido y la polución procedente del tráfico lento parecía haberse amplificado, y la intensidad punzante de la luz solar me hacía daño en los ojos. Ya en la relativa tranquilidad de mi escritorio, ubicado en el rincón más apartado de una oficina diáfana, encendí el ventilador y dirigí el chorro de aire hacia mi rostro. Después de este breve refrigerio, como cada mañana dediqué unos minutos a observar el estado de los cactus que decoraban la parte delantera de mi mesa. Comprobé que no hubiera rastro de deterioro o zonas marchitas o secas, retiré el polvo de su superficie con un pincel suave, me aseguré de que el nivel de humedad de la tierra fuera el adecuado y les di la vuelta para que pudieran disfrutar de una cantidad de exposición solar equiparada por todas sus partes. Cuando terminé, abrí un expediente judicial con la esperanza de que enfrentarme a un informe especialmente intrincado que debía haber entregado al jefe del departamento a finales de la semana pasada me ayudaría a apartar de mi mente lo acontecido a primera hora de la mañana.

Puede que mi trabajo no sea el más emocionante de los que podría haber desempeñado como licenciada en Derecho, pero no me disgusta. La mayoría de mis compañeros de carrera terminaron por especializarse y se formaron como abogados o procuradores, pero a mí me atraía la seguridad y estabilidad que ofrecía un puesto como funcionaria pública: el salario predecible, aunque no demasiado jugoso; el sistema de pensiones decente y el hecho de que no me mangonearía ningún compañero con más antigüedad o el jefe del bufete de turno. Aunque en mi trabajo no echo mano de lo aprendido en la carrera ni he adquirido la experiencia que ofrece una especialización profesional, mi amplio conocimiento de las leyes y del funcionamiento de la burocracia me ha venido realmente bien siempre que he tenido que presentar un recurso.

Si no fuera porque tengo que soportar a mis compañeros, el trabajo en la oficina sería más que tolerable. Sin embargo, aquel día más de lo habitual, tuve que lidiar con una carga extra de molestias e incordios. Por ejemplo, apenas eran las diez y media cuando me llegó el tufo de las sobras de comida china que uno de mis rechonchos colegas había recalentado en el microondas de la minicocina de la oficina para tomársela de aperitivo a media mañana. La bilis empezó a trepar por mi garganta y tuve que tomarme una bebida fría para evitar la urgencia de visitar el aseo. Conseguí llegar al dispensador de agua fría donde, por desgracia, me topé con Tom, un vivaz auxiliar administrativo nuevo en la plantilla que lucía restos de pan de baguette del desayuno en su espesa barba. Irremediablemente, se convirtió en mi segundo incordio del día.

—Hola, Susan, precisamente quería hablar contigo. He creado un grupo de Facebook para organizar quedadas en el pub y para poner en común cosas de la oficina. Mándame una solicitud de amistad y te agrego.

—Llevas poco trabajando aquí, ¿verdad? —logré decir mientras el agua llenaba mi vaso—. Todos saben que no tengo Facebook.

—Vaya, ¿en serio? ¿Y cómo te relacionas con la gente? ¿Tienes Instagram o WhatsApp? Puedo crear grupos en otras redes.

—No tengo ninguna cuenta en ninguna parte. Acostumbro a enviar mensajes de texto o a llamar por teléfono, funciona de maravilla.

—Sí, bueno, supongo que eso está bien para llamar a tu madre o algo por el estilo, pero ¿cómo mantienes el contacto con antiguos compañeros del colegio o de la universidad? ¿Cómo gestionas tu vida social?

No estaba de humor para tanta tontería. No sé por qué, pero me escocían los ojos; quizá se tratara de la fría luz del halógeno sobre nuestras cabezas. Le expliqué, no sin cierta brusquedad, que no tenía ganas ni intención de mantener el contacto con gente con la que hacía años que no hablaba, y que disfrutaba de un estilo de vida más sencillo. Si sentía la necesidad de ponerme al tanto de alguna reunión laboral o de información de vital importancia relacionada con el trabajo, siempre podía escribirme un correo electrónico. Podía haberle dejado caer que nuestros escritorios apenas estaban separados por quince pasos, pero no deseé fomentar tal iniciativa.

Poco después de la una, mientras tiraba a la basura el sándwich de mantequilla que fui incapaz de comerme a la vez que lidiaba de nuevo con mis pensamientos, me vino a incordiar la mera visión de Lydia, una compañera de treinta y tantos que estrenaba soltería, caminando de acá para allá cubriendo el perímetro de la sala. A cada poco echaba un vistazo a su muñeca. Pretendía ponerme a analizar unas cifras que había imprimido poco antes de mi breve descanso, pero los paseos de mi colega me estaban distrayendo.

—Lydia, ¿estás tratando de sacarme de quicio a propósito? —le solté la cuarta vez que pasó por delante de mi mesa.

Me explicó que le habían regalado una pulsera de actividad por su cumpleaños y que se había propuesto hacer diez mil pasos al día. Tenía que ponerse en forma, ahora que volvía a estar «en el mercado» —yo jamás emplearía tales palabras para describir nuestro estatus común de mujeres solteras—. A la quinta vuelta le pregunté por qué no se ponía a caminar fuera, como una persona normal. Al parecer no podía, tenía una cita a ciegas aquella noche y no quería terminar sudada y echa un asco de ir dando botes por la ciudad. La sexta vez que pasó me dijo que si tanto interés tenía yo en lo que estaba haciendo que podía unirme a ella. Rechacé su invitación. Cuando culminó la séptima pasada por mis narices me dieron ganas de estrangularla. Estaba desesperada por algo de calma y silencio para poder concentrarme en superar este día horripilante. Le sugerí que probara a subir y bajar escaleras, de modo que podría deshacerse de esos kilillos de más el doble de rápido.

—Ya lo he pillado, Susan —dijo con un bufido mientras cambiaba de rumbo y se dirigía hacia las puertas batientes. Juraría que no fui la única que exhaló un suspiro de alivio.

A primera hora de la tarde, Tom, que competía con Lydia por el título del compañero más petardo del día, se acercó a mi mesa. Traté de ignorarlo, pero parecía decidido a quedarse allí plantado hasta que le hiciera caso.

—Pensaba hacer un tour por diferentes pubs la semana que viene para recaudar fondos y me preguntaba si no te importaría participar —dijo—. Puedo enviarte por correo el enlace directo de la recaudación, visto que no tienes pensado unirte al siglo XXI próximamente.

—¿Cuál es el objetivo de la recaudación? —pregunté dejando a un lado el bolígrafo.

—Todavía no lo he decidido. Solo tengo claro que quiero darle sentido a mi vida. Puede que lo haga por los pandas, ya que me encantan, o para prevenir el calentamiento global, porque es algo que me interesa mucho hoy por hoy. Hay tantas buenas causas… ¡No sé por dónde empezar! —Hizo una exagerada mueca de pena.

—Tengo entendido que la asociación de prevención y rehabilitación de derrames cerebrales hace muy buen trabajo —dije. No sé por qué, pero me empezaron a escocer los ojos de nuevo.

—No lo dudo, pero no es una causa muy atractiva. Además, creo que un amigo se afeitó la cabeza el año pasado por esa causa. Quiero hacer algo diferente.

—Bueno, pues cuando lo tengas claro, me dices —zanjé mientras hacía girar mi silla de oficina, dándole la espalda.

Hoy en día, todo el mundo en la oficina está recaudando dinero para algo. Antes ocurría una o dos veces al año, pero se ha convertido en un goteo constante de recauda para esto, financia aquello… Que si una caminata, una carrera, un recorrido en bici, una competición de natación, escalada, rápel, senderismo de montaña, vadear ríos… No es que me parezca mal, vamos a ver. Apruebo de corazón que la gente invierta su tiempo y energía en tomar iniciativas por el bienestar del otro y no en uno mismo, bueno, siempre que no se tenga en cuenta los beneficios físicos relacionados y ese aura de altruismo. Dicho esto, las interacciones sociales que parecen formar parte de este tipo de iniciativas afectan a la productividad del equipo. Decidí que debía trasladar mis impresiones a mi inmediato superior, Trudy, aunque no me apeteciera lo más mínimo. Ojalá no me hubiera tomado la molestia, ya que no resultó ser más que otra fuente de frustración.

Trudy entró a formar parte del departamento el mismo día, y al mismo nivel de especialidad que yo hace más años de los que llevo la cuenta. Al principio me daba la lata con invitaciones a tomar café juntas a la hora de la comida o a una copa de vino a la salida de la oficina, pero pronto se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Desde entonces, Trudy ha ido escalando posiciones hacia la cima de la gestión de recursos humanos, que ha intercalado con cuatro bajas de maternidad. Las fotografías de los retoños, causantes de tales bajas, decoraban en un lugar principal su escritorio, plagadas de encantadoras sonrisas dentudas y de rostros pecosos.

Recostada en su silla y con una sonrisa indulgente en los labios, me observaba mientras le explicaba que, en términos de eficiencia, sería muy interesante designar un tiempo delimitado cada mes para que todos los compañeros pudieran promover su propia recaudación de fondos para causas benéficas, fichar patrocinadores y recolectar dinero en efectivo. Trudy, que dio por hecho que me estaba haciendo la graciosa, dijo que, en términos de eficiencia, sería más interesante designar un tiempo delimitado cada mes en el que se me permitiera realizar sugerencias para aumentar la productividad. Se rio entre dientes; a mí no me hizo ni pizca de gracia. Puede que se diera cuenta de mi descontento ante su reacción, porque su expresión mudó de júbilo a preocupación. Me preguntó si me encontraba bien, si quizá había cogido un catarro estival, que mucha gente lo padecía. En cuanto me ofreció la caja de pañuelos desechables me disculpé y abandoné su despacho.

Seis y media. Tan solo se oía el sonido distante de la aspiradora, cada vez más potente a medida que se aproximaba a mi mesa en la oficina ya vacía, y los pensamientos más rebeldes que me acuciaban volvían a disputarse un lugar predominante en mi mente. Me disponía a apagar el ordenador y a guardar el móvil en el bolso cuando Constanta, la limpiadora rumana, abrió la puerta y entró en la sala jadeante. Me preparé para nuestro habitual intercambio de saludos.

—Buenas tardes, Susan. ¿Cómo estás hoy?

—Genial —mentí—. ¿Y tú?

—Bien, bien. Siempre bien. ¿La última en la oficina?

—Como siempre.

—Trabajas muy duro, Susan, como yo. No como esos holgazanes.

Se acercó a mi mesa y se inclinó hacia mí con aire conspiratorio, noté su aliento en mi oreja.

—Ese de ahí tira pañuelos de papel usados al suelo. Llenos de mocos. Puaj. Y esa otra deja tazas sucias por toda la mesa, manchadas de barra de labios grasienta. ¿Por qué no las lleva de vuelta a la cocina? Tiene media alacena en el escritorio. Solía recogerlas por ella, pero ahora ni me preocupo. No soy su madre. Son como niños grandes. —Se irguió—. Y bien, Susan, ¿todavía no te has casado?

De haber sido cualquier otra persona, le habría dicho que se metiera en sus asuntos, pero acostumbrábamos a tener aquella misma conversación todos los días, y ya me sabía el guion. Le dije que debía estar de broma.

—¡Muy sensata, Susan! Hombres… Vivimos esclavizadas por nuestros trabajos para ganarnos la vida y luego llegamos a casa para seguir con el trabajo duro. ¿Y qué hacen ellos cuando terminan de trabajar? Ponen los pies en algo y esperan a que les sirvamos, o bien desaparecen Dios sabe dónde y se gastan hasta el último céntimo de sus salarios. Mi marido, Gheorghe, desapareció, como humo, puf. Me dejó sola con cuatro hijas a las que criar. Ahora están todas casadas y sus maridos no son más que unos inútiles. Tengo tres trabajos de limpiadora diferentes para poder enviarles dinero. Les digo siempre que lo escondan bajo el colchón.

—Son afortunadas por tener una madre como tú —repetí como de costumbre mientras comprobaba que llevaba la tarjeta de transporte Oyster en el bolsillo y apagaba el ventilador. Me detuve, hoy estas palabras parecían tener un significado distinto.

Constanta sonreía con orgullo.

—Tú y yo somos iguales. Sabemos lo que queremos de la vida y cómo obtenerlo. No nos importa lo que la gente piense de nosotras. Eres una buena persona, Susan.

Hizo el amago de pellizcarme la mejilla con cariño, pero recordó que siempre evito todo contacto físico, de modo que se dio media vuelta y cruzó la sala para enchufar la aspiradora. Mientras abandonaba el edificio y notaba de nuevo la bofetada de calor que desprendía el asfalto, me sentí orgullosa de la manera en que lidié con el día, a pesar de las arremetidas constantes de mis compañeros. Nadie habría adivinado jamás lo que había ocurrido aquella mañana a primera hora. Aunque, bueno, nunca he tenido mucho problema para ocultar mis sentimientos frente a los demás. Es como un don que tengo.

Cuando llegué a casa llamé a Edward. Se me hacía raro hablar con él dos veces en el mismo día, y de forma tan civilizada, he de decir. Dadas las circunstancias, no nos quedaba más remedio que dejar a un lado nuestras diferencias abismales y remar en la misma dirección, por lo menos hasta que se hubiera celebrado el funeral y gestionado la herencia. Me informó de que los de la funeraria habían pasado por allí, y que había organizado el funeral de manera provisional para el viernes de la semana siguiente. Una cremación, dijo. No puse objeción; la verdad es que no acabo de entender por qué alguien querría que el cuerpo de sus queridos familiares se pudriera bajo tierra, o por qué querrían tener una especie de santuario que visitar, como si el alma del finado permaneciera sentada en la lápida a la espera de que algún familiar se pasara por allí para charlar. Así que perfecto, estábamos de acuerdo.

—No creo que haya testamento —continué—. Nunca mencionó nada al respecto. Solo tendremos que gestionar la venta de la casa y dividir los beneficios de la operación entre ambos, así como sus ahorros. Puedo encargarme de ello.

Una pausa.

—Sí que dejó testamento, Suze. Hace unas semanas. Escuchó en un programa de radio que recomendaban a todo el mundo hacer uno por si acaso. Le dije que no creía que fuera necesario, pero ya sabes cómo era.

Con estas últimas palabras pareció ponerse a la defensiva ¿o solo me lo pareció a mí a posteriori?

—¿En serio? No me comentó nada.

Ya se había puesto en contacto con los abogados para informarles del fallecimiento de nuestra madre, lo que me pareció de un pragmatismo inusitado en mi hermano, cuyas habilidades de gestión no solían ir más allá que las requeridas para rellenar una quiniela o pedir una pizza.

—Me han dicho que investigarán el testamento y se pondrán en contacto con nosotros. Lo dejo en sus manos. Yo no tengo ni idea de esas cosas.

Esa semana iba a tener mucho lío en el trabajo, así que no me quedó más remedio que, a pesar de mi buen juicio, confiar el asunto a Edward. Le di instrucciones precisas acerca de cómo gestionar el certificado de defunción, le proporcioné una lista de posibles lugares adecuados para celebrar el velatorio, y le indiqué que consultara la agenda de direcciones de nuestra madre para contactar con sus amistades e informarles de su fallecimiento. Soltó un bufido cuando le pregunté si sería capaz de hacerse cargo de todo.

Para cuando terminé de hablar con Edward eran las nueve en punto. No había comido nada en todo el día salvo un par de galletas en el desayuno, y me sentía mareada. Preparé un poco de arroz blanco y me senté a la mesa de la cocina para contener una nueva oleada de náuseas. Las ventanas francesas que dan al jardín del patio estaban entreabiertas, de modo que los lloros del recién nacido del piso de arriba y el tufo de los cubos de basura de la casa de al lado inundaban mi piso. Para que nos entendamos, vivo en un apartamento situado en la planta baja de un adosado victoriano reformado en el sur de Londres. Lo alquilé durante diez años, hasta que el dueño decidió vendérmelo, y para entonces ya había ahorrado dinero suficiente de mi exiguo salario como funcionaria para pagar la entrada. Así que ahora soy propietaria o, más concretamente, la titular de una hipoteca monumental.

Mientras reunía la voluntad necesaria para llevarme el tenedor a la boca, observé cómo Winston, el gato de mi vecino, un fornido macho de color rojizo, se acicalaba con meticulosidad sobre el adoquinado terracota de la propiedad. Los gatos no me hacen mucho tilín; me desagrada la forma en que se escabullen bajo los coches aparcados o se cuelan espantados entre las barandillas cuando te acercas amistosamente. Winston, sin embargo, es la excepción. Se queda en su sitio cuando te acercas a él y te deja que lo acaricies y le hagas carantoñas hasta que se harta, momento en el que bosteza, se estira y se da media vuelta cuando le place. No se siente intimidado por nadie y no tiene la necesidad de congraciarse con ninguna criatura. Me recuerda a El gato que caminaba solo de Kipling, una de mis historias favoritas de la niñez. Recuerdo estar sentada en el regazo de mi padre, en uno de sus momentos más lúcidos, leyéndomelo de una manoseada antología de cuentos infantiles. Mientras observaba a Winston me pregunté dónde estaría el libro. Posiblemente en una caja olvidada en el desván de la casa familiar, lo que me recordó el trabajo descomunal que tenía por delante para vaciar la casa y poder ponerla a la venta. El mero pensamiento, dadas mis condiciones actuales, era apabullante.

Cuando llamé a Edward unos días más tarde para interesarme por cómo iba avanzando la lista de tareas que le encargué, el teléfono sonó durante una eternidad. Estaba a punto de colgar cuando una voz, que no era la de Edward, masculló un «¿Hola?». Dudé, me disculpé por haberme equivocado de número y colgué antes de darme cuenta de que había utilizado la marcación rápida para llamar a casa de mi madre. Volví a llamar de inmediato. De nuevo, el mismo saludo informal.

—He llamado hace un segundo. ¿Es la residencia de los Green? ¿De Patricia Green, bueno, la fallecida Patricia Green, y su hijo Edward?

—Sí, así es.

—Soy la hermana de Edward, Susan. Me gustaría hablar con mi hermano ahora mismo.

—Oh, Susan. Sí, claro. Voy a ver si está por ahí.

Un cuchicheo de voces y a continuación una alegría fingida en la voz de mi hermano:

—Hola, Suze, ¿cómo te va?

—Edward, ¿quién es ese hombre y por qué ha respondido al teléfono de nuestra madre?

—Oh, es Rob. Le dije que podía quedarse unas semanas mientras pone en orden su vida. Ha estado viajando mucho tiempo. Es un tío estupendo.

—No me importa lo estupendo que sea. No quiero extraños viviendo en casa de mamá. Dile que se tiene que marchar. Acaba de fallecer y la casa está llena de sus objetos de valor.

—Mira, Suze…

—Susan.

—Mira, conozco a Rob desde la universidad. Hasta tú coincidiste con él hace unos años. Necesita que le echen una mano. Él me ayudó durante una muy mala racha y ahora quiero devolverle el favor. No le voy a echar, no tiene a dónde ir. —La lealtad de mi hermano hacia sus colegas de borrachera es enternecedora.

Decidí encargarme en persona del asunto cuando llegara a Birmingham. Ese tal Rob estaría de patitas en la calle en menos que canta un gallo. Desvié el tema de conversación a temas más acuciantes, como la organización del funeral. Edward me dijo que me alegraría saber que el tema del velatorio estaba solucionado: había reservado una sala en la parte de atrás de un pub llamado The Bull’s Head.

—Podemos llevar la comida que queramos y tendremos un grifo de cerveza en la barra —dijo con orgullo.

Le expliqué que era totalmente inapropiado y que tenía que cancelar la reserva cuanto antes.

—Mamá era abstemia. Le habría horrorizado saber que su velatorio se celebraría en un pub.

—Y una mierda. No era abstemia. Se tomaba un jerez o una clara con limón de vez en cuando. Y se habría alegrado de que la gente estuviera pasando un buen rato, y así será en The Bull’s Head. No habría querido tomar un té en porcelana fina entre conversaciones corteses.

—Eso es precisamente lo que habría querido. El tipo de persona que era. No era una mujer de cañas y jarana.

—Pues así va a ser, Suze, y todo el mundo va a pasarlo fenomenal, compartiendo anécdotas suyas y poniéndose piripis si quieren. Y si no te gusta, te aguantas.

2

Elegir el atuendo apropiado según la ocasión es sencillo. Primero debes conocerte. Yo soy menuda y delgada, así que lo que mejor me queda es la ropa bien adaptada a mi silueta y sin una arruga. Segundo, asegúrate de que todo lo que compres se puede combinar con lo que ya tienes en tu armario. En mi caso, me ciño a prendas de color negro o gris marengo, tonos que hacen un buen contraste con mi cabello rubio. Por último, ojea de vez en cuando las secciones de estilo y belleza del periódico. Si observo que una moda en concreto encaja conmigo, no me importa modificar mis hábitos de compra. Puede que todo esto te parezca una trivialidad, una pérdida de tiempo inapropiada para una mujer adulta seria y formal. No obstante, es precisamente por esto por lo que sigo este modus operandi, para no tener que preocuparme ni un segundo por mi aspecto e ir siempre vestida adecuadamente. Por supuesto, el hecho de aplicar estas técnicas de organización a otros aspectos de mi vida diaria, o intentarlo al menos, reduce considerablemente las probabilidades de que cualquier circunstancia imprevista me pille desprevenida.

Extendí un vestido negro recto sencillo sobre la cama con la parte delantera hacia abajo, coloqué un trozo de papel de seda tamaño folio sobre él y, con cuidado, doblé la prenda en torno al papel. Luego envolví el vestido en otro trozo de papel de seda y lo metí en la maleta. Repetí la operación con un cárdigan negro de cachemira. Introduje un poco más de papel de seda en la puntera de un par de zapatos de charol negro de tacón cuadrado, metí cada uno en una bolsa para calzado independiente y los coloqué a los lados de la maleta. El pronóstico meteorológico para los próximos días en Birmingham era de un tiempo seco y cálido, pero como no me gustan los imprevistos, repetí el proceso de doblar y envolver en papel de seda una gabardina ligera de color gris y la coloqué entre los zapatos. Después de añadir una falda de lino negro, una camiseta marengo y un suéter fino de algodón de color gris, doblé mi ropa interior y la introduje en los huecos restantes.

En cuanto cerré con llave la puerta principal y me encaminé hacia la boca de metro de Clapham North con mi maleta de ruedas, el cartero me entregó un montón de correo, sobre todo catálogos de tiendas que no recuerdo haber visitado en la vida y publicidad para cambiar de compañía telefónica. Metí como pude la mayoría de la correspondencia en el buzón, apretujándola, para reciclarla a mi vuelta, y me quedé tan solo con un par de cartas propiamente dichas. Cuando media hora más tarde, el sofocante vagón de metro ralentizó la velocidad hasta detenerse por completo antes de llegar a la estación de Leicester Square, no había razones para pensar que no reanudaría la marcha pronto. Tomé un pañuelo y sin desdoblarlo me sequé el sudor de la frente a toquecitos, luego desabroché el primer botón de mi vestido sin mangas negro de algodón. Con un movimiento despejé el cabello de mi nuca, pero el aire estaba tan estancado que apenas me proporcionó alivio alguno. Exhalé por la boca y mi aliento estaba tan caliente como el aire de un secador. No debería ser legal transportar a seres vivos, y mucho menos a humanos, en tales condiciones.

—Lamentamos el retraso del servicio —restalló la voz del conductor por los altavoces—. Les mantendremos informados de cualquier novedad.

Miré a mi alrededor y me dio la impresión de que un enjambre de mariposas se había quedado atrapado con nosotros, ya que muchos pasajeros estaban utilizando sus billetes para abanicarse, un gesto simbólico más que efectivo. Qué suerte la mía, que había logrado sentarme cuando entré al vagón, al contrario que más de la mitad de los pasajeros, que se hacinaban en el espacio entre las puertas. Observé mi reflejo en la ventana ahumada que tenía frente a mí. Mi reciente incapacidad para ingerir cualquier alimento me estaba pasando factura: la palidez de mi cutis era extrema, se me marcaban los pómulos exageradamente y tenía unas ojeras que acentuaban el conjunto demacrado de mi rostro. Si mi sensación de apetito no regresaba pronto, en cuestión de días me convertiría en un esqueleto andante. ¿Acaso era esto normal en mi estado?

El tiempo discurría con la lentitud de la lava, y la temperatura incrementaba. La gente se revolvía en sus asientos, se ahuecaba la ropa con la mano en un intento de refrescarse y mantener a raya el sudor, se quitaba las sandalias. Se me pasó por la cabeza lo humillante que sería vomitar en tales circunstancias, y el mero pensamiento provocó que mis náuseas aumentaran.

—Y, como siempre, no hay ni una puñetera rayita de cobertura —refunfuñó el tipo con aspecto de culturista junto a mí; riachuelos de sudor recorrían sus pantorrillas a la vista de todos, hasta desembocar en unos náuticos de piel deformados por el uso. Presionó con el pulgar la pantalla táctil de su teléfono móvil, inútilmente, y farfulló que tardaría menos en llegar si fuera andando.

—De nuevo les rogamos que disculpen el retraso —insistió la voz por el altavoz—. Tengan por seguro que les iremos informando en cuanto tengamos más detalles.

Dos ancianas de pelo canoso sentadas frente a mí agarraban con fuerza el asa de sus bolsas de viaje sobre el regazo; los nudillos se les estaban poniendo blancos del esfuerzo.

—Ahora no hay duda de que no llegaremos a tiempo.

—Puede que no lleguemos nunca.

—¿Qué quieres decir?

—Todos estamos pensando lo mismo. Últimamente, en las grandes ciudades ocurren todo tipo de cosas horrorosas. Está a la orden del día. Podría tratarse de un ataque terrorista. Por eso no nos están dando ninguna información, no quieren que cunda el pánico. Puede que hayan encontrado un objeto sospechoso, o quizá les ha llegado el aviso de que hay un suicida con una bomba en el tren.

—Por el amor de Dios, Jan, no digas esas cosas. —La mujer se llevó la mano a la boca.

No tengo por costumbre inmiscuirme en las conversaciones ajenas, y menos entre desconocidos y en el transporte público, pero me siento en la obligación de asistir a quien pueda necesitarlo si está en mi mano ser de ayuda, incluso si es en mi perjuicio. Me incliné hacia delante.

—Disculpen, no he podido evitar escuchar lo que estaban diciendo. Vivo en Londres y esto sucede continuamente. No durante tanto tiempo, pero les aseguro que no hay nada de lo que preocuparse.

—¿Y cómo puedes estar tan segura? —me espetó la agorera—. Es imposible. Sabemos exactamente lo mismo. Necesito bajarme de este tren ya mismo.

A veces me pregunto para qué me molesto.

—De nuevo, lamentamos enormemente las molestias ocasionadas por este retraso en el servicio, pero acaban de informarme de que se debe a una avería en el tren que transita delante de nosotros. Se ha estropeado a punto de entrar en la estación de Tottenham Court Road. Los técnicos de mantenimiento ya están encargándose de todo y esperamos reanudar la marcha cuanto antes.

El anuncio dio al traste con el ambiente general de paciencia y contención, y todo el mundo empezó a hablar al mismo tiempo.

—Pues yo tengo que coger un tren a Euston en quince minutos.

—Y yo tengo que recibir a un grupo de estudiantes extranjeros en el Museo Británico a y media.

—Me perderé el comienzo de la película si no nos ponemos en marcha ya.

—Me está empezando a dar claustrofobia.

—Qué ganas de ir al baño.

Yo podría haber intervenido, «Pues mi madre ha fallecido, mañana es su funeral, llevo varios días sin dormir y siento ganas de vomitar», pero nunca lo habría hecho, por supuesto, no soy una persona desesperada por despertar simpatías ajenas.

—¿Sabíais que el mes pasado tuvieron que llevar a cabo una evacuación de emergencia? —dijo la elegante mujer negra que estaba sentada a mi lado, dejando a un lado la revista que estaba leyendo—. Estuvieron atrapados entre dos estaciones durante horas, como nosotros. La gente tuvo que salir por la puerta del conductor y caminar varios kilómetros por las vías en una oscuridad casi absoluta. Seguro que nos toca hacer lo mismo.

Murmullos de desaliento recorrieron el vagón, momento en el que un tipo delgaducho con pantalones cortos de camuflaje y el pecho al descubierto (se había quitado la camiseta y la llevaba anudada a la cintura) se empezó a pasear por nuestro coche. Llevaba en la mano un teléfono móvil, que se dedicaba a pasarnos por las narices.

—¿Qué opinas del retraso, amigo? —le preguntó al culturista sentado a mi lado, haciendo zoom. A modo de respuesta, el hombre levantó el periódico y se tapó la cara con él.

Yo era la siguiente.

—¿Qué opina del retraso, señora?

—¿Estás grabando todo?

—Sí, claro. Si termina siendo algo serio, podré venderle la grabación a la televisión o a los periódicos. Incluso si la cosa queda en nada, puede que le interese a alguien. Y si no, lo subiré igualmente a YouTube. Va a poder verse en la tele, señora.

—Apaga ese trasto, haz el favor. No tengo ningún interés en salir en las noticias o en YouTube.

—Ni yo —agregó la mujer sentada a mi otro lado—. No quiero salir en la tele. Llevo el pelo hecho una pena.

Varios pasajeros asintieron con la cabeza.

—Mira, chaval —dijo el culturista—. Te lo estamos pidiendo por las buenas, pero lo decimos muy en serio. Deja de grabar. Ya.

—¿O qué? ¿Me vais a obligar?

—Si eso es lo que quieres, sí, así es.

—Un momento —intervine haciendo un decidido esfuerzo por recuperar la compostura—. Seguro que no será necesario. Si este joven tiene un par de dedos de frente, nos hará caso si no quiere meterse en líos. Tan solo quiero que sepas —me volví hacia el tipo delgaducho— que estás violando nuestro derecho a la privacidad. No te hemos dado nuestro consentimiento para que nos grabes. Podríamos denunciarte por incumplir la Ley de Derechos Humanos. ¿Seguro que te puedes permitir pagarnos una indemnización a todos? —Era un farol, claro.

—Te lo estás inventando —dijo poco convencido—. ¿Y qué hay de esas personas que salen en las noticias, en guerras y tal?

—Ya, pero esas grabaciones se realizan en la esfera pública, y aquí nos encontramos en un entorno privado y personal. Es completamente distinto a ojos de la ley.

Titubeó, farfulló algo entre dientes y luego apagó el teléfono y se lo guardó en un bolsillo de sus pantalones cortos de camuflaje. Se fue por donde había venido. Es increíble lo fácil que es intimidar a la gente con tan solo mencionar la palabra «ley». El resto de los pasajeros del vagón parecían aliviados, pero el incidente no contribuyó en absoluto a mejorar mi estado. Revolví en el interior de mi bolso y encontré una bolsa de supermercado, la única opción viable que tenía en caso de que fuera incapaz de seguir conteniendo las náuseas. Bajé la cabeza e intenté bloquear el vano parloteo a mi alrededor.

De repente, escuchamos el ruido del motor poniéndose en marcha, una especie de resoplido y una sacudida, y el tren se puso en movimiento. Se produjo una débil ovación y un conato de aplauso. En un par de minutos llegamos a la estación de Tottenham Court Road, donde el vagón se vació ligeramente, y no mucho después llegué a Euston. Había perdido mi tren a Birmingham, evidentemente, y tras una discusión con la oficina de reservas, para la cual no me sobraban las energías, no me quedó otra que comprar un billete para el siguiente, que salía en una hora. Elevaría una queja a la empresa de transporte, sin duda.

En el vestíbulo, frente a los paneles electrónicos de información, los otros pasajeros y yo esperábamos como toros tras la barrera a que apareciera la palabra «embarque» y se anunciara el número del andén. Me molesta sobremanera la humillación de tener que echar a correr hacia el tren para coger sitio, pero, al no tener reserva, no me quedaba otra: debía precipitarme hacia la rampa y pasar a toda velocidad los vagones de primera clase prácticamente vacíos. Una vez dentro, sin aliento y empapada en sudor, me instalé en un asiento junto a la ventana en el sentido de la marcha, y coloqué mi chaqueta y mi bolso en el asiento contiguo para mantener a raya cualquier intento de acercamiento físico indeseado. La estrategia resultó efectiva hasta Milton Keynes, donde una rolliza mujer joven que vestía pantalones de chándal grises y una camiseta rosa ajustada se sentó a mi lado. Sus muslos envueltos en tejido de punto sobrepasaban los límites de su asiento, y cada vez que el tren se balanceaba, lo cual ocurría a menudo, presionaba sus carnes contra mí. Me apretujé contra la ventana todo lo que pude para evitar su contacto.

Mientras observaba el avance constante del Grand Union Canal, a veces alejándonos de su trazado, otras acercándonos peligrosamente, recordé las dos cartas. Recogí mi bolso del suelo y las saqué. Vi que la fuente empleada para escribir la dirección, que se podía leer a través de la ventana del sobre, era idéntica; una había sido franqueada el martes y la otra el miércoles. Abrí primero la más antigua. Era del bufete de abogados que había mencionado Edward por teléfono. El remitente, un tal Howard Brinkworth, me daba su pésame ante el reciente fallecimiento de mi madre. Me informaba de que lo había nombrado su albacea testamentario, que pretendía llevar a cabo una tasación de sus bienes y solicitar su legalización, y que se volvería a poner en contacto a la mayor brevedad con los detalles del testamento. Me sorprendió que mi madre hubiera elegido a un abogado como albacea, labor que podía haber desempeñado yo misma sin problema. Guardé la carta en el sobre y me dispuse a abrir la segunda. Tras el preámbulo habitual, el señor Brinkworth fue al grano:

De acuerdo con lo recogido en el testamento, su difunta madre nombra a su hermano, el señor Edward Green, usufructuario de la vivienda familiar, sita en el número 22 de Blackthorn Road. Esto significa que el señor Green tiene derecho a vivir en la propiedad tanto tiempo como desee. Si se llevara a cabo la venta de esta, en caso de que su hermano decidiera abandonar la vivienda o debido a su fallecimiento, los beneficios serían divididos equitativamente entre ambos.

El resto de los bienes de su madre, a saber, cuentas bancarias, mobiliario y efectos personales, deberán distribuirse equitativamente entre usted y el señor Green.

Solté un «¡Maldita sea, mamá!» en voz alta. La mujer rolliza ni se dio cuenta, ya que viajaba con auriculares, pero varios pasajeros giraron en sus asientos para ser testigos de un jugoso conflicto familiar. Al comprobar que era poco probable que se desatara una discusión o, mejor, una pelea, volvieron de nuevo a sus asuntos, decepcionados. Guardé la carta en su sobre con cuidado, doblé ambos sobres por la mitad y repetí la doblez para luego retorcerlos todo lo que pude entre mis manos. Los introduje al fondo de mi bolso, que volví a dejar a mis pies. ¿Qué demonios podría haber llevado a mi madre a dejarle la casa a Edward para que pudiera disfrutarla a su antojo el tiempo que le pareciera? Era impensable que fuera idea suya.

A estas alturas mi compañera de viaje había abierto una bolsa de patatas fritas con sabor a queso y cebolla, cuyo olor picante mezclado con el tufo a productos químicos del aseo más cercano me resultaba insoportable. Di un trago a mi botella de agua e intenté poner en orden mis pensamientos. Quizás las capacidades mentales de mi madre se habían visto mermadas después de haber sufrido dos ictus y estuviera peor de lo que había imaginado en un principio. O quizás había empeorado desde la última vez que la había visto, y de alguna manera se las había ingeniado para mostrarme su lado más lúcido durante nuestras conversaciones telefónicas. Eso sin duda la habría dejado a merced de las posibles presiones de Edward. Debía actuar con premura si no deseaba verme privada indefinidamente de la herencia que me correspondía por derecho, ahora que tanto la iba a necesitar.

3

He creado sin ayuda de nadie una vida ideal para mí misma en Londres. Tengo un hogar adecuado a mis necesidades actuales, un trabajo apropiado a mis habilidades y fácil acceso a estimulación cultural. Salvo por las horas que me paso en el trabajo, tengo control sobre cualquier aspecto de mi existencia. Hasta hace bien poco tenía incluso lo que vagamente se podría denominar una «pareja», pero no era más que una relación de conveniencia para ambos, un mero acuerdo que nos proporcionaba los beneficios de la relación íntima con un miembro del sexo opuesto, pero sin costes emocionales. En cuanto descubrí que la casualidad, el destino o la mala suerte, llámalo como quieras, había comprometido seriamente mi posición, puse fin a nuestra asociación de forma limpia y rápida. Mi mundo permanece invulnerable, aunque tal descripción suena un poco irónica dadas mis circunstancias actuales.

Por el contrario, mientras mi taxi dejaba atrás la estación de New Street y se dirigía a Blackthorn Road, noté el desasosiego que siempre experimento cuando regreso a casa. Puede que este sentimiento se deba a mi fobia casi patológica a la vida en los suburbios, a su aislamiento seductor y la obsesión hipnotizante por lo mundano. Quizá, más que nada de eso, se deba a los recuerdos que me evoca este lugar, recuerdos de un pasado que preferiría olvidar. Tengo la terrible sensación de que mi vida en Londres cuidadosamente construida no es más que el sueño de una niña infeliz, un sueño del que estoy a punto de despertar. No tiene ningún sentido, lo sé.

Mientras observo por la ventanilla las calles familiares a mi paso en el taxi, evoco la pasada Semana Santa. Había llegado a Birmingham a tiempo para la hora del té del sábado, acompañado de sándwiches de jamón, macedonia de frutas y bizcocho. A regañadientes acepté acompañarla a misa al día siguiente. Desde que tengo memoria, ella nunca había sido devota de ninguna religión, pero en el último par de años había acudido a St. Stephen, una iglesia por la que he pasado miles de veces de niña. Me preguntaba si los recientes ictus que había padecido mi madre le habrían hecho reflexionar acerca de su propia mortalidad, lo que la llevó a asegurar la jugada con Dios. O quizá estaba empezando a perder facultades y se había vuelto más susceptible a la influencia de otras personas; Margaret y Stan llevaban tentándola con cruzar las puertas de la dichosa St. Stephen desde que se convirtieron en vecinos nuestros.

—Verás cómo te gusta, Susan —me aseguró mientras se ponía un ligero cárdigan lila y cogía un pañuelo de tela limpio del cajón de la cocina—. Yo también estaba nerviosa la primera vez, pero nada más entrar me embargó una sensación de familiaridad. Me recuerda a cuando iba a la iglesia de joven. Estoy segura de que te pasará lo mismo.

—Nosotros no íbamos a misa cuando era pequeña, ¿recuerdas? —respondí mientras me dirigía al vestíbulo para coger mi chaqueta, que estaba colgada del perchero junto a la puerta—. Nunca nos llevaste. Papá y tú erais ateos. «Recoges lo que siembras», ¿no es eso lo que dice la Biblia?

Mi madre me alcanzó en el vestíbulo; revolvía dentro del bolso en busca de las llaves. Las vi en la mesa del recibidor y se las di.

—Estoy segura de que te llevé cuando eras pequeña. Y yo nunca he sido atea, Susan. Tu padre puede que sí, pero yo no. Siempre he tenido fe, pero la vida te lleva de acá para allá, no te da ningún respiro. Y quizá creer en algo habría ayudado a tu padre. En fin, que me alegro de que me acompañes; la verdad es que no consigo que Teddy se anime.

—Menuda sorpresa. No se levanta de la cama hasta mediodía, y nunca ha sido demasiado espiritual. Mamá, ¿no te olvidas de algo? —dije mientras sostenía su abrigo como si fuera un camarero en un restaurante. Se dio la vuelta e introdujo sus brazos en las mangas.

—Es más reflexivo de lo que imaginas, Susan. Y es muy sensible. La religión puede ofrecer consuelo a quienes sufren o tienen problemas. Puede fortalecerte.

—De lo único que sufre Edward es de holgazanería aguda e irresponsabilidad —añadí siguiendo a mi madre hacia el exterior de la casa.

—Susan, escúchame. —Se detuvo en medio del camino de acceso a la casa, adoquinado de manera irregular y se dio la vuelta para mirarme—. Teddy necesita apoyo. Si me ocurriera cualquier cosa, quiero que estés pendiente de él y que te asegures de que no se desvía por el mal camino.

—Tiene cuarenta y tres años, es un hombre hecho y derecho. No necesita que su hermana mayor cuide de él. Además, nunca me hace caso en nada. Va a lo suyo. Puede que para mí sea un completo inútil, pero él ha elegido ser así. Está perfectamente bien, a su modo, claro.

Cerré el portón de ornamentado hierro forjado detrás de nosotras y bajamos por Blackthorn Road, dejando atrás otros adosados bien cuidados de los años sesenta y algún que otro chalé independiente, aunque discreto. Mi madre se mantenía a un par de pasos detrás de mí.

—No es como tú, Susan —dijo pasados unos instantes—. Tú siempre has sido muy sensata, muy capaz. Nunca he tenido que preocuparme en exceso de ti. Sin embargo, Teddy tiene un carácter artístico, como tu padre. Hasta el asunto más nimio puede desestabilizarlo.

Llegamos a la iglesia achaparrada, ubicada en la intersección entre nuestra calle y High Street. Margaret y Stan, que merodeaban bajo el pórtico, nos vieron y saludaron con la mano.

—Feliz Semana Santa, Patricia. —Sonrieron al unísono y se turnaron para besar a mi madre en la empolvada mejilla—. Feliz Semana Santa, Susan —añadió Margaret haciendo un amago de besarme a mí también. Di un paso atrás y le tendí la mano.

De camino a la iglesia me interrogaron acerca de trivialidades sobre mi vida en Londres. Por suerte, la misa estaba a punto de empezar, y me las arreglé para alejarme y sentarme en el banco adelantando a mi madre, a quien utilicé como muro de contención entre la obstinada Margaret y yo. La misa no fue tan terrible como cabría esperar: los cantos fueron alegres, el pastor fue serio y, lo más importante, no se eternizó. Después, Margaret y Stan se unieron a nosotras para volver a casa con marcha pesada, lo que hizo que ochocientos metros parecieran dos kilómetros. Margaret acaparó la atención de mi madre con un debate exhaustivo sobre qué variedad de patata era la mejor para asar, mientras que Stan me entretuvo con los problemas iniciales que estaban teniendo con su nuevo hervidor de agua eléctrico. En cuanto nos despedimos y mi madre se encaminó hacia la puerta de entrada de casa, Margaret me tomó del brazo.

—¿Cómo ves a tu madre? Estamos un poco preocupados por ella —susurró—. Últimamente está un poco olvidadiza. No recuerda lo que le contamos o planes que hacemos.

No me sorprendía que mi madre olvidara lo que Margaret y Stan tuvieran que decirle, sus temas de conversación no eran demasiado fascinantes, precisamente. Y eso de no recordar planes para quedar con ellos podría tratarse simplemente de conveniencia. Sin embargo, yo misma había notado que estaba más ausente que de costumbre, aunque no tenía intención alguna de admitirlo frente a los vecinos.

—La veo bien. Puede que la que esté confundida seas tú.

Preparé el asado dominical mientras mi madre ponía la mesa. Edward, como era de esperar, se las había arreglado para pasar fuera el fin de semana —o, tal y como creía mi madre, tenía planes ineludibles—, así que estábamos las dos solas. Durante la comida me contó que los vecinos del número veinticinco habían cambiado el tipo de pavimento del camino de acceso a la vivienda y que le había parecido bien, y me habló de las idas y venidas de los del número dieciocho que, en cambio, no tenían su aprobación. Después fregué los platos y mi madre los secó; cuando terminamos, llamé a un taxi. Llegó antes de lo que esperaba. Le di un leve beso en la mejilla antes de recorrer aprisa el camino de entrada hacia el taxi. La última vez que vi a mi madre —según parece para siempre— se estaba agachando para recoger el envoltorio de una chocolatina que había ido a parar al umbral de la puerta de casa empujado por el viento.

No sabía si llamar al timbre o abrir sin más con mi llave. Cuando vivía mi madre, llamaba antes al timbre por educación, y solo usaba la llave si estaba en el jardín u ocupada con alguna cosa. Llamar al timbre en las circunstancias actuales, sin embargo, habría dado a entender que estaba haciendo unas concesiones a las que no estaba dispuesta. Entré sin llamar. Una música atronadora procedía de la cocina a un volumen que jamás se habría tolerado si mi madre aún viviera. Era un tema que reconocí de mis años de universitaria: London Calling de The Clash. Abrí la puerta de la cocina dispuesta a enfrentarme a Edward respecto al testamento de nuestra madre, pero me dejó descolocada encontrarme a un hombre inclinado sobre un iPad, desnudo salvo por la toalla que llevaba a la cintura. Se mecía de un lado a otro al ritmo de la música, siguiendo la melodía con un movimiento de los brazos. Su cabello cortado a la altura de la mandíbula, como un forro polar húmedo, le caía hacia delante, ocultando su cara. Hice lo que se acostumbra en estas situaciones, y tosí. Se irguió y me miró con una expresión de sorpresa en el rostro, consciente de que le había pillado in fraganti.

Ahora que estaba derecho no pude evitar darme cuenta de lo exageradamente alto que era. Hay quien puede encontrarlo atractivo, pero, a mi parecer, sobrepasar el metro ochenta es demasiado y apunta a querer llamar demasiado la atención. Tampoco pude evitar observar lo sorprendentemente tonificado que estaba para lo delgado que era. Igualmente, puede considerarse un atributo positivo, pero si quieres saber mi opinión, te diría que es prueba irrefutable de que alguien pasa demasiado tiempo centrado en lo físico y poco en lo intelectual. El bronceado de su piel sugería que había desperdiciado demasiado tiempo holgazaneando en la playa recientemente, su nariz alargada y recta destacaba sobre el resto de sus rasgos, y tenía lo que comúnmente se denominan «arrugas de la felicidad» flanqueando la comisura de sus ojos, probablemente de tanto entornarlos para protegerlos del sol. Me dio la impresión de que nos conocíamos de algo.

Cuando me vio, sus facciones se relajaron.

—Hola, Suze, siento mucho lo de tu madre. Era una mujer encantadora, una santa. Ed ha salido a comprar. Te ofrecería una taza de té, pero nos hemos quedado sin leche. —Se retiró el pelo de la cara y se quedó allí plantado sin mostrar una pizca de vergüenza ante el hecho de que estaba viviendo por el morro en la casa de una anciana fallecida recientemente—. Siento las pintas, por cierto, pero es que acabo de llegar del trabajo.

—Debes de ser Rob, creo que es la primera vez que coincidimos.

—Qué va, ya nos hemos visto antes, un par de veces, en la época en que salías con Phil. Ya sabes, antes del accidente, así que debió de ser hace años. —Cogió la tetera y la llenó de agua en el fregadero—. He visto que hay alguna infusión, si te apetece.

—Sé perfectamente qué guarda mi madre en la alacena. Me prepararé mi propia bebida en cuanto esté lista el agua. No hace falta que te molestes.

—Genial, estás en tu casa, Suze.

—Por favor, no me llames Suze. Mi nombre es Susan. El único que me llama Suze es Edward, y solo lo hace para fastidiarme.

—Oh, vale. Como quieras.

Seguro que podéis imaginaros cómo me sentí al regresar a la casa de mi madre, mi hogar de la infancia, por primera vez desde su fallecimiento para descubrir que había sido invadida por un huésped no deseado. Es más, no solo no era bienvenido, sino que hacía un uso excesivo y totalmente fuera de lugar del espacio. Me excusé y me dirigí a la sala de estar. Apenas había transcurrido una semana desde la muerte de mi madre, pero la estancia ya parecía pertenecer a una pandilla de descuidados universitarios y no a una anciana quisquillosa. Las cortinas de estilo Regencia, en lugar de estar pulcramente sujetas por sus cintas con borla, estaban descorridas solo a medias, como si el mero esfuerzo necesario para abrirlas por completo fuera demasiado. Los cojines que decoraban el sofá Dralon color oliva estaban apretujados contra uno de los reposabrazos y no ahuecados y dispuestos en intervalos regulares apoyados contra el respaldo, indicativo de que alguien los había utilizado como almohadas. Había periódicos esparcidos por la moqueta, y se veía el cerco de latas de cerveza en la superficie de la mesa de centro de caoba. El toque final era el cenicero, en concreto uno de cristal color ámbar que solía utilizar mi padre, que además de colillas corrientes albergaba restos reveladores de cigarrillos de liar de la marca Rizla. Mientras permanecía allí de pie evaluando el caos, Rob, ahora ataviado con un albornoz, entró en la sala.

—Ahora le doy un repaso a la salita —dijo al tiempo que introducía los periódicos y las latas en una bolsa de plástico y cogía el cenicero.

—Te agradecería que evitaras fumar en la casa de mi madre —le dije, luchando por mantener un tono calmado y uniforme—. Detestaba el tabaco, no soportaba estar cerca de nadie que estuviera fumando. Estaba muy orgullosa de su casa, y mira qué pinta tiene ahora.

—Yo no suelo fumar, ya sabes, solo de vez en cuando. Anoche nos quedamos despiertos hasta tarde viendo una antigua peli de terror de Hammer, y esta mañana he tenido que visitar a un cliente, así que…

Asqueada ante el aspecto de la habitación e incómoda por la presencia del amigo de Edward, pasé lentamente junto a él, recogí mi maleta y subí al piso de arriba. La puerta del cuarto de mi madre estaba entreabierta. Dejé la maleta en el suelo y la abrí del todo. De inmediato, me golpeó un olor muy familiar, mezcla de alcanfor, bolsitas de lavanda y colonia de lirio silvestre. Habían retirado la ropa de cama, gracias a Dios, pero salvo por eso, supongo que el dormitorio tenía exactamente el mismo aspecto que la noche de su fallecimiento. Había un vaso de agua medio lleno en la mesilla de noche junto al pastillero de mi madre, una revista de National Trust y sus gafas de lectura.

Empecé a sentirme mareada, así que me senté al borde de la silla Lloyd Loom, de cuyo respaldo colgaba la bata de mi madre, como si fuera la muda abandonada de un reptil. El conjunto de seis piezas del mobiliario de madera de arce del que mi madre estaba excesivamente orgullosa dominaba la habitación. Recuerdo que me contó que había costado más de tres meses de salario de mi padre allá por los años sesenta. Sobre el tocador había un marco de plata con una foto de nosotros cuatro frente a una locomotora de tracción. Me acerqué a ella y la cogí. Yo tenía aspecto de haber cumplido los nueve años, de modo que Edward tendría como siete. Mis padres estaban en el centro de la imagen; yo cogía de la mano a mi padre y Edward a mi madre. Estábamos sonrientes, como si fuéramos una familia normal totalmente funcional.