11,99 €

Mehr erfahren.

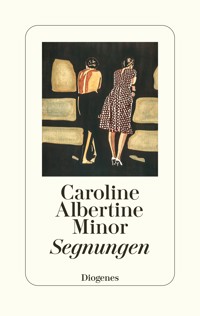

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nach dem Tod der Eltern haben sich die drei Geschwister der Familie Gabel auseinandergelebt. Während die alleinerziehende Sidsel in einem Kopenhagener Museum arbeitet, schlägt sich Niels als Plakatierer durch. Ea, die älteste der drei, lebt in San Francisco und versucht, Kontakt zur verstorbenen Mutter aufzunehmen. Doch dann müssen die Geschwister auf einmal Stellung zueinander und zu ihrer Vergangenheit beziehen. Ein beglückendes Buch über das Wagnis, alte Hüllen abzustreifen und Veränderung zuzulassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Caroline Albertine Minor

Der Panzer des Hummers

Roman

Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein

Diogenes

Für Ivan und Dunia

I’m only pronouns, & I am all of them & I didn’t ask for this

You did

I came into your life to change it & it did so & now nothing

Will ever change

That, and that’s that.

Alone & crowded, unhappy fate, nevertheless

I slip softly into the air

The world’s furious song flows through my costume.

Ted Berrigan, Red Shift

Die wichtigsten Personen des Romans

In einer anderen Welt

Charlotte »Charles« Gabel, die Mutter

Troels Gabel, der Vater

Charlottenlund, nördlich von Kopenhagen, Dänemark

Niels Gabel, der Jüngste

Phillip »Cosmo« Tibbett, Niels’ Mitbewohner

Kopenhagen, Dänemark

Sidsel Gabel, die Mittlere

Laura Gabel, Sidsels Tochter

San Francisco, USA

Ea Gabel, die Älteste

Hector Nunez, Eas Lebensgefährte

Coco Nunez, Hectors Tochter aus erster Ehe

Kopenhagen, Dänemark

Tante Elisabeth »Efie«, Charlottes Schwester

San Francisco,USA

Beatrice »Bee« Wallens

Bondurant/Des Moines und zu Besuch bei Beatrice in San Francisco,USA

Seraphina »Fifi« Wallens alias »Fessonia«, ihre Tochter

Bondurant,USA

Marianne Wallens, Beatrices Mutter und Seraphinas Großmutter

San Francisco,USA

Mr. Pistilli, Beatrices Nachbar

Pita, Beatrices Mops

Pauline Farley, Beatrices Exfrau

Hudson Farley, Paulines Sohn

Vicky Singh, Lauras Vater London, England

William Catchpoole Kentfield,USA

Curtis, Umherstreifender San Francisco,USA

*

Charlotte

Ja?

(Wer hat gerufen?)

Jetzt bin ich hier.

Jetzt bin ich gekommen.

Niemand antwortet.

Stille, Säulen von gelbem Licht im Nebel.

Eine feuchte Wärme, sonst nichts.

Anscheinend ist die Verbindung unterbrochen, falls sie je hergestellt wurde.

Vielleicht war es ein Fehler? Eine Abweichung im System, auch wenn es mich überrascht, dass so etwas vorkommen kann.

Nein, ich bin mir sicher.

Jemand hat gerufen.

Jemand hat mich hergebeten, sonst wäre ich nicht da.

Und hier bin ich ja auch, frisch gewaschen, mit den starren Grashalmen der Wiese zwischen meinen Zehen. Die Luft ist würzig und heiß wie in einer Sauna und brennt in den Nasenlöchern, wenn ich sie einatme.

Ein Stück entfernt, am Fuß eines Hügels, steht eine Gruppe junger Birken. Zwischen ihren dünnen, zebragestreiften Stämmen huscht ein unstetes Licht umher. Es springt zwischen die Bäume und wieder hinaus, wie der Schein einer Laterne, die jemand mit ausgestrecktem Arm über einen Hofplatz trägt. Im Umkreis von mehreren Metern um die Birken wirkt die Perspektive verzerrt. In der Mitte dehnen sich die Stämme o-beinig aus, weiter oben verjüngen sie sich, als würden sie in die Länge gezogen. Die Kronen neigen sich einander zu, weshalb das Wäldchen an einen Tempel oder eine Pagode erinnert, mit wackeligen Säulen und einem dichten, grünflimmernden Dach.

Ohne zu zögern, gehe ich darauf zu.

Der Nebel verwirbelt bei jedem Schritt, und schon nach kurzer Zeit bin ich schweißnass. Die Strickjacke klebt an meinen Armen, und das Kleid kriecht zwischen meinen Oberschenkeln nach oben. Ein Wind fährt über die Wiese und biegt das Gras in großen, trägen Schwüngen. Ich bleibe stehen. Streiche mir das Haar aus der Stirn und binde mir die Strickjacke um die Taille. Als ich wieder aufsehe, sind die Birken verschwunden. Jede Spur der bisherigen Landschaft ist verschwunden.

An ihrer Stelle spannt sich etwas vor mir auf, das ich am ehesten als riesiges, elastisches Segel beschreiben würde.

Es wächst mit meinem Blick, weitet sich aus und nimmt die Leere ein.

Es gibt keinen Ort, an dem das Segel nicht ist, und jetzt erfüllt es den ganzen Himmel, oder wie auch immer man diese Sphäre nennen soll. Ist alles.

Der Anblick des Segels erfüllt mich mit einer brennenden Sehnsucht, als wäre das, worauf ich mich freue, längst vorbei. Ich trete näher, lege den Kopf in den Nacken und lasse meinen Blick hastig über diese endlose Oberfläche jagen, über das endlose Weiß, ehe ich erschöpft auf den Boden plumpse, und so bleibe ich sitzen, das Kinn auf die Knie gelegt, mutlos. Wie eine Touristin, die in einem fremden Land auf den Bus wartet.

Einem diffusen Fahrplan ausgeliefert.

Der dehnbaren Zeitauffassung einer anderen Kultur.

Zeit als eine Kuppel, eine Schale in einem Tempel, die gleichzeitig gefüllt und geleert wird.

Oder ein Loop.

Nicht größer als eine Ameise vor diesem Hintergrund aus Weiß.

Nicht größer als eine Ameise im Verhältnis zu einer Ameise im Verhältnis zu einer Ameise vor dem Hintergrund dieses ausgedehnten Weiß.

Doch hinter meinem Rücken verlangt das Segel stumm meine Aufmerksamkeit, möchte näher untersucht werden.

Das Material ist unbestimmbar, mattschimmernd wie die Innenseite einer Miesmuschel, durchscheinend, ohne transparent zu sein. Aus der Nähe lässt sich ein Netz aus feinen rosa Adern erahnen; ist es eine Art Membran?

Gewebeartig, zart.

Wie schön sie ist.

Ob man es sich erlauben kann, ganz vorsichtig …

Nur mit der Fingerspitze –

Oh!

Sie ist kalt und feucht von Kondenswasser.

Die Oberfläche fühlt sich lebendig an wie eine frisch gefangene Flunder.

Anschließend kribbelt es in meinen Fingern, doch nichts ist zu sehen. Keine Abdrücke, keine einzige Rötung. Erst jetzt bemerke ich das Geräusch: ein leises, elektrisches Knistern. Ich beuge mich vor und halte mein gutes Ohr daran. Doch. Es kommt eindeutig von dort. Pop rizzz pop pop popopop, macht die Membran. Rizzz … pop … rizzz. Die feinen Haare an meinen Schläfen recken sich in die Luft wie Fühler. Ich trete einen Schritt zurück, worauf sie sich brav wieder legen.

Meine Finger haben eine Spur hinterlassen.

Dort, wo ich die Membran berührt habe, wurde der Tau weggewischt, und darunter ist das Material klar wie ein Fenster. Die Adern zeichnen sich deutlich ab, fadendünne, rote Verästelungen.

Rizz … pop! RIZZZZZZZZ, macht die Membran, als ich mit dem Finger auf die durchsichtige Stelle tupfe.

Ruhig, flüstere ich, ganz ruhig.

Und tatsächlich ist es, als würde sich der Strom zurückziehen. Übrig bleibt lediglich ein behagliches Prickeln an meinen Fingerkuppen. Ich reibe, bis ich eine Fläche von der Größe eines Desserttellers freigelegt habe, und beuge mich vor.

Dunkelheit.

Still und dicht.

Nichts zu sehen; doch dann passiert etwas am äußersten rechten Rand: ein Puls, bewegliche Lichtfäden, die sich drehen und Figuren bilden.

Anfangs sind es schlichte Kreise und Striche, dann werden sie schnell komplexer. Die Bilder dehnen sich aus wie Blasen und ziehen sich in die Breite, um dann mit einem Knall zu einer silberfarbenen Kugel zu verschmelzen. Die Kugel hängt in der Dunkelheit, zittert leicht, ehe sie zerläuft und den Raum mit einem roten Schein erfüllt, aus dem nach und nach Gestalten auftauchen. Flüchtige, farblose Wesen, die weit entfernt scheinen, wie unter Wasser, bis alles seine Form findet, mit einem Klicken einrastet und sich einmal im Kreis dreht. Die Linse wird scharfgestellt – und da steht eine Frau auf einer Fußmatte, die sich gerade von jemandem verabschiedet. Ihre Ohren schauen unter dem kurzen Haar hervor. Die andere Person sagt etwas, aber die Frau hört es nicht mehr, sie ist schon auf dem Weg die Treppe hinunter und auf die Straße. An der Tür des Nachbarhauses hängt ein Kranz aus künstlichen Blumen: blaue, kükengelbe und rosa Rosen. Die Frau schaudert, schüttelt sich die Sonnenbrille aus dem Haar und geht davon. Sie hat es offenbar eilig, marschiert mit festen Schritten voran, eine steile Straße hinauf und an einer Reihe von sonnenwarmen Autos entlang, bis sie schließlich vor einem sandfarbenen Ford stehen bleibt, der im Schatten einer Palme parkt. Sie steigt ein und zieht sich das Sweatshirt über den Kopf, ihre Arme sind braun und sehnig wie die einer Zirkusartistin. Anschließend steckt sie den Schlüssel ins Zündschloss, parkt rasant aus, wendet und biegt auf den Boulevard ein.

Dann beginnt die Frau hinter dem Steuer zu flackern.

Das Bild mischt sich mit anderen Bildern. Wie bemalte Glasplatten, die über andere Glasplatten geschoben werden, von unten erleuchtet mit einer kräftigen Glühbirne. Immer schneller und schneller, bald ist es unmöglich, ein einzelnes Motiv länger als ein paar Sekunden festzuhalten. Ein Wasserfall aus Bildern, ein verrücktes Karussell. Licht und Farben schlingen sich ineinander und lösen sich wieder.

Ich presse mein Gesicht immer tiefer in das weiche, kalte Fenster hinein, dann drosselt der Projektor langsam seine Geschwindigkeit, bis er mit einem trockenen Klicken wieder bei der Frau ankommt.

Sie ist wie eine Sphinx hinter dieser dunklen Brille, gefangen im Verkehr. Das stört sie, man erkennt es daran, wie sie ihren Ring um den Mittelfinger dreht, wieder und wieder. Der Amethyst wirft Lichtsplitter ans Autodach. Auf ihrem linken Handgelenk ist eine zusammengerollte Schlange tätowiert, und als sie sich vorbeugt, um etwas im Handschuhfach zu suchen, erkenne ich, wie auf einen Schlag, der meinen Körper durchzuckt, meine älteste Tochter Ea. Trotz der Sonnenbrille und der Haarfarbe besteht kein Zweifel.

Jetzt springt die Ampel auf Grün, aber nur auf der Abbiegespur, wir haben uns beide getäuscht. Sie atmet durch die Nase aus, trommelt mit dem Rand des Daumens im Rhythmus der Musik auf das Lenkrad.

Dann setzen sich die anderen vor ihr endlich in Bewegung, ihr Oberschenkel spannt sich an, als sie auf das Gaspedal tritt.

Kannst du mich hören?

Sie starrt geradeaus, auf die Straße, das Auto vor sich. Die Scheinwerfer leuchten nur blass in der Nachmittagssonne, der Himmel über der Stadt ist matt wie ein erstarrtes Auge, und jetzt holt mich alles wieder ein, eine über mich hereinschwappende Übelkeit. Der Pfahl der Erinnerung durchs Herz.

Sie waren drei.

Zwei große Mädchen und ein Junge mit wirren Locken.

Und ich war ihre Mutter.

Mama Lotte.

An den Rändern kräuselt sich das Bild dunkel, als würde jemand ein brennendes Feuerzeug daran halten. Der Horizont wabert wie Speck, und die bonbonfarbenen Fassaden der Häuser fallen nacheinander in sich zusammen. Die Palmen, die im Wind gewispert haben, halten ihre Wedel still, und dann, ohne jede Vorwarnung, stülpt sich der Himmel um und umschließt die Landschaft wie eine Hand einen Stein.

Der zarte Klang einer Glocke ruft mich zurück.

Ich setze mich auf.

Um mich herum ist alles wie zuvor.

Der Nebel.

Die Wärme. Der ruhige Atem des Himmels, ein paar Meter von meinen Füßen entfernt.

Ist Zeit vergangen?

Nicht viel.

Nicht viel Zeit.

Das Kleid ist hochgerutscht und enthüllt zwei dellige Oberschenkel.

Ich stehe auf, fege loses Gras von meinen Armen und Beinen, und im selben Moment sehe ich es:

Dort, wo ich mit meinen Fingern gerieben habe, hat die Membran eine ungesunde Farbe angenommen. Die verästelten Adern sind dunkelbraun geworden, an einigen Stellen auch schwarz.

Ich richte mich mechanisch auf, erwarte meine Begegnung mit irgendeiner Instanz.

Eine Enthüllung.

Eine Verhaftung.

Abgeführt zu werden, unter strengen Blicken, die mir sagen, ich hätte es besser wissen müssen; doch niemand kommt.

Nichts geschieht.

In was für einen merkwürdigen Riss oder toten Winkel habe ich mich gerade hineingezwängt?

So oder so ist alles ein einziges Durcheinander.

Die feuchte Wärme hat die Umschläge der Vergangenheit aufgedampft und ihren Inhalt um mich herum verteilt.

Ich fühle mich seekrank.

Überlistet und durchweicht.

Ich möchte mich melden und die Dinge in Ordnung bringen. Mich ohne Umschweife entschuldigen und darum bitten, schnellstmöglich wieder von diesem Körper befreit zu werden. Ich hatte das astronomische Gewicht der Inkarnation vollkommen vergessen, dieses Gefühl eines Eisenstempels, der nach unten gedrückt wird und all das Umherwirbelnde, Freie zu einem dichten Kuchen unter sich zusammenpresst; das Gehirn, das auf schwingende Saiten befestigt wird, auf denen das Gedächtnis sofort seine Ohrwürmer klimpert.

Mich melden. Gut.

Aber wo? Und bei wem?

Ich kneife die Augen zusammen. Durch den Nebel sieht die Wiese aus wie eine staubige, violette Ebene. Es gibt keinen Horizont, kein Gefühl von Endlichkeit. Alles ist flach, alles stumm.

Die Stadt habe ich sofort wiedererkannt, aus Filmen wahrscheinlich, denn ich war nie selbst in den USA. Sehr dünn ist sie inzwischen, meine Tochter, und nicht mehr ganz jung.

Das bedeutet, dass der Junge mittlerweile ein Mann ist und die Mittlere längst eine erwachsene Frau.

Wenn sie denn –

Aber warum sollten sie nicht?

Lass los! Schüttle dich, wie unsere Hündin, wenn sie aus dem Meer gekommen war. (Sandkörner und Tropfen von Salzwasser umgaben sie wie eine stahlfarbene Glorie.)

Die Neugier braucht nichts, um zu wachsen, in ihrer Anspruchslosigkeit wird sie nur von der Kresse übertroffen.

Die Fragen liegen mir auf der Zunge wie Kirschkerne.

Schluck sie. Eine nach der anderen.

Mit der Membran im Rücken setze ich mich in Bewegung, geradeaus, festen Schrittes. Eine Weile später bleibe ich stehen und führe die Hand zum Mund.

Hallo?

Meine Stimme landet wie ein Schuh ein paar Meter weiter vor mir, und niemand antwortet.

Die Glocke ist wieder da … nein, Moment, dieses Geräusch kenne ich sehr gut! Es ist gar keine Glocke, sondern das Geräusch billiger Metallreife, die einen Arm hinabgleiten und klirrend aneinanderschlagen.

Ich drehe mich um, und da, nicht einmal zwei Meter von mir entfernt und in seiner allzu bekannten Lederjacke, sitzt mein Exmann und lächelt sein Ziegenbocklächeln, als wären seit unserer letzten Begegnung nicht sowohl das Leben als auch eine unbestimmbare Spanne an Tod vergangen.

Du kommst zu spät, das sieht dir gar nicht ähnlich.

Troels!, sage ich, und selbst nach all den Jahren klingt sein Name aus meinem Mund noch immer wie eine Anklage.

TEIL 1Der Panzer des Hummers

1

Beatrice

Du nimmst einen Eistee, denkt sie streng, schließt die Wohnungstür und setzt ihren Weg fort, die Treppe hinauf, an der Küche vorbei, ins Esszimmer und bis zum Eckschrank, wo der Armagnac steht. Der gute, den sie eigentlich nur am Ende von besonders gelungenen Abendgesellschaften hervorgeholt hatten oder nach dem Ende von völlig misslungenen, und Pita soll sie bitte nicht mehr so ansehen, mit schiefgelegtem Kopf und diesem verzweifelten Ausdruck in ihren Glubschaugen. Sie kann noch immer diesen zarten Strom in ihren Handflächen und diese raue Offenheit über der Brust spüren.

Wie Bee Wallens dort auf der Kante ihres Sofas hockt und eine Flasche Baron de Sigognac 1967 an ihre linke Wange presst, kann man sie nur schwer mit der als renowned spiritual expert, intuitive coach and psychic medium beschriebenen Person in Einklang bringen, die auf ihrer Homepage so entspannt lächelt. Sie muss etwas ändern. Die Bilder sind über zehn Jahre alt, und ihre Kunden erschrecken im ersten Moment immer, und dann vergeuden sie ihre Zeit damit, ihren Schock schnellstmöglich zu überwinden, genau wie Bee es jeden Morgen vor dem Spiegel tun muss. Das Alter traf sie so plötzlich wie ein Erdrutsch, und Bee würde alles darum geben, noch einmal dieses Gefühl zu erleben, den Menschen allein mit ihrem Gesicht zu gefallen. Jetzt flackert ihr Blick umher und sucht nach einem Ort der Ruhe. Beauty is in the eye of the beer holder!, sagte Pauline manchmal (wenn sie in der passenden Stimmung war). Bee weiß immer noch nicht, wen sie zitierte.

»Jetzt komm schon her«, sagt sie und klopft neben sich auf das Polster. Pita schnaubt enthusiastisch, schwingt dann aber nur kurz die Vorderbeine in die Luft wie ein dickes kleines Dressurpferd.

»Dann bleib eben, wo du bist, alberner Hund«, murmelt sie und schenkt das Glas so lange voll, bis es überläuft. Leise fluchend beugt sie sich vor, setzt die Lippen an das Glas, Hudsons Lieblingsglas, wie ihr jetzt einfällt; obwohl es so klein war, dass man es ständig nachfüllen musste. Hudson, den Bee seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen hat. Er ist ein guter Junge, durch und durch gut, und obwohl er nie ihr Kind war, vermisst sie ihn.

Sie schlürft, bis sie das Getränk gefahrlos heben und das umgekehrte Manöver durchführen kann: Glas zum Mund, Kopf in den Nacken und es leeren.

»Aaaah!«, ruft sie aus und muss sich beherrschen, das Glas nicht auf den Tisch zu knallen, als wäre er ein Tresen, hinter dem ein reservierter Barkeeper bereitsteht, um ihrem Lamento zu lauschen; einer endlosen Reihe von Beispielen dafür, dass sie zu nichts taugt.

Doch da ist niemand.

Niemand, hallt es in ihr nach, niemand, niemand.

Sie füllt das Glas erneut, trinkt und teilt es sich, nachdem sie kurz mit sich gerungen hat, in zwei Hälften ein.

Es ist, wie es ist. Und wie sie sich ab und zu selbst sagt, wenn nicht alles nach Plan läuft: Hellseherei ist keine Buchhaltung, in ihrem Fach gibt es keine Garantien. Ihre Aufgabe besteht darin, das Ungesagte zu hören und das zu spüren, was nur eine Vibration ist. Gedanken, leicht wie eine Motte … Doch diesmal bekam sie gar nicht erst die Gelegenheit, es zu erklären. Die Frau war fest entschlossen, so schnell wie möglich wegzukommen.

Mein Vater, rief die Frau und sprang auf, ich habe nicht das geringste Interesse daran, mit ihm zu sprechen! Sorgen Sie dafür, dass er verschwindet!

Als ginge es um ein giftiges Insekt.

»Nein, das kam nicht so gut an, was, Pita?«

Der Hund hat sich in seinem Körbchen zusammengerollt und ist eingeschlafen. Er schnauft durch die verengten Nasenlöcher, das Geräusch beruhigt sie.

»Mein Baby«, sagt sie, mit einem Mal milder gestimmt, beinahe gerührt.

Davon abgesehen war die Frau hübsch, denkt Bee, obwohl sie sich schon an die äußersten Zweige des Baums der Jugend klammerte. Bald würde auch sie nicht länger von ihnen getragen und ebenfalls herabsinken.

Und seit dem Erscheinen des Vaters war es dann schiefgelaufen, mehr oder weniger.

Er hatte so selbstsicher gewirkt, als wäre seine Anwesenheit vollkommen berechtigt. Mit seiner Art hatte er sie hinters Licht geführt. Dass jemand so klar und deutlich zu ihr durchdringt, passiert selten. Meistens ist die Verbindung schlecht, und sie muss filtern und die Ohren spitzen und das Signal justieren, doch nicht bei ihm. Er hatte direkt neben ihr gestanden. Bee konnte ihn riechen (ein rauchiger Vanilleduft und etwas anderes, das sie nicht genau zuordnen konnte … etwas Kühles, Pollenartiges), und dann hatte sie ihn – strikt gegen die Anweisungen der Kundin – hereingelassen.

Das hätte sie natürlich nicht tun dürfen.

Jetzt, im Nachhinein, sieht sie es ein.

Die Frau hatte sich unmissverständlich ausgedrückt: Ich möchte gern mit meiner Mutter sprechen.

Doch er war genau in dem Moment zur Stelle, als Bee den Weg freimachte. Es war, denkt sie, während sie sich ein drittes Glas eingießt, als hätte er auf der Lauer gelegen. Sie versinkt wieder in der kuscheligen Umarmung des Sofas.

Anschließend war es schnell gegangen:

Meine Mutter, habe ich gesagt, und sonst niemand.

Ich kann sie gerade nicht wahrnehmen, es ist, als würde er sie blockieren, der Kanal ist ziemlich schmal, müssen Sie wissen, aber ich bin sicher, wenn wir ihn hereinbitten, wird er ihr auch Platz machen – usw. usf.

An dieser Stelle hatte die Frau gelacht. Ein bitteres Lachen, denkt Bee jetzt.

Platz machen? Da kennen Sie meinen Vater aber schlecht.

Bee streckt die Hand aus und knipst die blaue Lampe mit dem Fischmuster an, ein Geschenk von Pauline, das sie zu Beginn der Beziehung einmal bei Christie’s gekauft hatte, für eine Summe, die Bee verdrängt hat. Nur weil sie ihrer Bewunderung für eine andere Lampe Ausdruck verliehen hatte, die im Fenster dieses schrecklichen Snobs bei Coup d’état ausgestellt gewesen war (den sie boykottierten). Die blauen Fächerschwänze kreisen teilnahmslos um den Porzellanfuß, und auf der anderen Seite der Fenster hat es aufgeklart. Bee hat jegliches Zeitgefühl verloren, es könnte alles sein zwischen zwei und sieben.

Sie schließt die Augen, und das Wohnzimmer verschwindet und wird von einer verführerischen, orangefarbenen Dunkelheit abgelöst. Das zitternde Gefühl verfliegt allmählich. Normalerweise geht das schneller, aber bei der ganzen Unruhe im Zimmer fiel es ihr schwer, sich wieder richtig zu verschließen. Die Kundin hatte ihr nicht erlaubt, ihre Arbeit zu beenden, deshalb musste sie den Mann hastig wieder zurückdrängen, so wie man, fünf Minuten bevor die Gäste kommen, alles schnell in den Kleiderschrank stopft.

Nein, diese Sitzung entsprach bei weitem nicht ihrem professionellen Anspruch. Alles in allem ist sie stolz auf ihre Fähigkeiten und hält sich für eine seriöse Vertreterin eines gemeinhin geringgeschätzten und missverstandenen Fachs. Im Gegensatz zu dem, was gewisse Leute in gewissen Foren irgendwo im Internet behaupten, ist sie keine Hochstaplerin und auch nicht daran interessiert, die Schwäche anderer auszunutzen. Wenn eine Verbindung besteht, besteht eine Verbindung. Mehr steckt nicht dahinter. Inzwischen hat sie aufgehört, sich zu wünschen, die Leute würden es verstehen.

Ein Grund, Pauline zu lieben: Sie war nicht an »Beweisen« interessiert.

Und dann, ganz schnell, ein Grund dagegen: Pauline liebt Bee nicht mehr.

Ich wüsste zu gern, was der Vater getan hat, denkt sie, so beharrlich sind sie eigentlich nur, wenn sie etwas bereuen.

Die Augen noch immer fest geschlossen, trinkt Bee das Glas aus, dann lässt sie sich auf die Seite gleiten und zieht die Knie an die Brust.

Wenige Minuten darauf schläft sie tief und fest.

Bei dem leisen Plumps öffnet sich eines von Pitas krötenartigen Augen. Von ihrem Platz im Körbchen kann sie das Glas nicht sehen, das im hohen Teppichflor gelandet ist, sondern lediglich Bees schlaff über die Sofakante hängende Hand.

2

Sidsel

Das Gefühl, das sie in den letzten Tagen gestört hat, ergibt endlich einen Sinn. Angeekelt und gleichzeitig zunehmend fasziniert beobachtet Sidsel, wie sich das anderthalb Zentimeter lange, fadenähnliche Wesen in der Kloschüssel windet. Es ist Viertel nach zwei in der Nacht, und sie kann nichts tun. Die Apotheken öffnen erst morgen wieder. Wenn sie Madenwürmer hat, dann hat Laura sie auch, und wenn Laura Würmer hat, ist sie nicht die Einzige in ihrer Kindergartengruppe. Es wird so kommen wie damals mit den Läusen, eine demokratische Plage, die Verbote und Mahnungen nach sich zieht und erst in der Behandlungsphase die Spreu vom Weizen trennt (wer kämmt jeden Abend?). Alle hatten sie, und wer sie nicht hatte, bekam sie, und wer sie gehabt hatte, bekam sie noch einmal oder war sie vielleicht gar nicht erst losgeworden. Erwachsene Frauen flochten sich Mozartzöpfe, und Sidsel beneidete jene Mütter, die ihr Haar unter strammen, eleganten Kopftüchern verbargen. Allerdings kann sie sich nur schwer vorstellen, dass Esthers Mutter Würmer hat oder Ibrahims Vater, der so groß und wohlriechend ist und so ernsthaft, wenn er ganz normale Sachen wie guten Morgen und auf Wiedersehen sagt. Ibrahims Vater, der in diesem Moment neben Ibrahims Mutter schläft, während Sissel schlaflos allein im Badezimmer steht, zweiunddreißig Jahre alt und mit Würmern im Hintern.

Vergisst sie wirklich so oft, sich die Hände zu waschen?

Sie hat keine Angst vor Bakterien, so war es schon immer.

Als Sidsel mit Laura in Elternzeit war, hatte sie stets eine Flasche Handdesinfektionsmittel dabei, weil die anderen aus ihrer Müttergruppe es auch so machten. Doch sie benutzte es nie, und nachdem der Deckel abgebrochen war, roch das Futter der Windeltasche noch ewig nach Limoncello. Schon nach dem ersten Monat hörte sie auf, die Schnuller auszukochen, steckte sie einfach nur kurz in ihren eigenen Mund, und wenn Sand daran klebte, spuckte sie ihn aus.

Auf der staatlichen Gesundheitsseite kann sie lesen, dass sich der erwachsene Wurm im ersten Teil des Dickdarms lose an der Schleimhaut festsetzt. Schwangere Würmer kriechen durch den Anus in die umliegende Haut, wo sie bis zu zehntausend Eier legen. Das geschieht oft in der Nacht.

Sidsel legt ihr Handy auf den Rand des Waschbeckens und drückt die Spülung.

Da war es wieder. Das Gefühl, jemand würde mit einem feinen Stift etwas auf die Innenseite ihres Enddarms kritzeln, ein winziges Kissen besticken.

Sie holt einen Stuhl aus der Küche, steigt darauf, zieht die Unterhose bis zu den Knien herunter und spreizt vor dem Spiegel mit den Händen ihre Pobacken auseinander. Derart nach außen gekehrt und glänzend wirkt das Arschloch wie ein Organ, wie etwas, das tiefer im Körper sitzen sollte. Sie weitet es noch mehr mit den Händen. Als sie etwas Weißes aufblitzen sieht, jagt sie ihren Zeigefinger hinein. Er ist kalt und trocken, es schmerzt. Natürlich fängt man auf die Weise nichts. Sie wäscht erneut ihre Hände, erst mit Seife, dann mit Spülmittel, ehe sie wieder ins Bett geht und zu weinen versucht, mit Augen, die sich anfühlen wie in der Sonne versengte Steine, denn eigentlich ist es vor allem lächerlich.

Am nächsten Morgen ist Laura ganz aus dem Häuschen.

»Warum steht der denn hier?«, ruft sie aus dem Badezimmer, diesmal lauter, weil Sidsel beim ersten Mal nicht reagiert hatte.

»Den brauchte ich gestern«, ruft sie und zieht das Rollo hoch. Es regnet noch, und auf der anderen Seite brennt nirgends Licht außer in dem Fenster, das nicht zählt. Der alte Mann mit der Geranie und den roten Kerzen lässt immer über Nacht eine Lampe brennen. Es ist gerade mal sechs Uhr, Sidsel hat insgesamt vier Stunden geschlafen, und die Kopfschmerzen ziehen sich durch ihre linke Schädelhälfte und bis in die Hand hinunter, als sie sich vorbeugt, um in ihre Jeans zu steigen.

»Ich komme ja gar nicht vorbei!«, kreischt Laura glücklich.

»Dann stell ihn weg«, sagt Sidsel, »oder nein, warte kurz. Lass ihn stehen, ich helfe dir.«

»Musstest du an irgendwas rankommen?«, fragt Laura, als ihre Mutter wieder im Badezimmer steht. Sidsel kann sich nicht erinnern, wann ihr auffiel, dass Laura weder den Aufsatz noch einen Tritthocker brauchte, sondern allein auf die Toilette gehen konnte. Ihr dickes, dunkles Haar hat sich über Nacht gelöst und hängt ihr ins Gesicht. Sidsel nimmt ein Haargummi und bindet Lauras Haare oben auf dem Kopf zusammen.

»Nein, keine Palme, richtige Zöpfe!« Laura schüttelt heftig den Kopf.

»Die flechten wir später«, erwidert Sidsel, »nach dem Frühstück. Lau, ich muss dich was fragen …«

Das Mädchen blickt auf, bemerkt die Veränderung im Ton der Mutter. Wie viele Kinder hat sie dieses seismographische Gespür.

»Hast du irgendetwas in deinem Po gemerkt? Etwas, das juckt?«

Laura denkt nach.

»Nein, eigentlich gar nicht.«

»Auch nicht gestern beim Einschlafen?«

»Nein.«

»Dann ruf mich, wenn du fertig bist.«

»Du hast versprochen, mir Zöpfe zu flechten.«

»Nach dem Frühstück, habe ich gesagt. Und ruf mich, wenn du fertig bist, du darfst nicht spülen.«

»Warum?«

»Weil ich kurz etwas nachgucken muss.«

Obwohl Sidsel sogar mit einem Essstäbchen, das sie in der Küchenschublade gefunden hat, in der Scheiße herumstochert, ist nichts zu sehen. Laura hüpft hinter ihr auf und ab, ganz aufgeregt wegen all des Unerwarteten, das dieser Morgen bietet. Erst der Stuhl im Bad und dann das: ihre Mutter, die sich auf der Suche nach irgendetwas Geheimnisvollem in ihrer Kacke über das Klo beugt!

Mit einem Knurren wirft Sidsel das Stäbchen in die Dusche und zieht sich den Plastikhandschuh aus. Manchmal ist sie doch froh, dass es nur sie und Laura gibt und keine weiteren Zeugen dieser dunklen und chaotischen Tagesanfänge.

Sie zieht eine Nummer, es sind noch acht Kunden vor ihr, und während sie zwischen den Regalen wartet, fallen ihr auch ein paar andere Sachen ein, die sie gut gebrauchen könnte: Deo, Schrundensalbe, Feuchtigkeitscreme für Lauras Wangen und Vitaminpillen. Warum um alles in der Welt nehmen sie die nicht schon längst? Wenigstens etwas. Und Reinigungsmilch, sie hat sich lange mit Wasser und einem Lappen begnügt, ihre Haut könnte eine Pflege vertragen. Reinigung, Toner, Feuchtigkeitscreme und ein breites Stirnband, um die Haare aus dem Gesicht zu halten.

Als der Apotheker die Waren in die Kasse eingegeben hat, muss Sidsel ihren Schreck darüber verbergen, dass sie beinahe die Tabletten vergessen hätte.

»Ach ja, und dann bräuchte ich noch etwas gegen Würmer.«

»Da würde ich Mebendazol empfehlen. Wie viele Personen sind befallen?«

»Ein Kind und eine Erwachsene.«

»Danke.«

Zum Glück tippt er ganz geschäftig weiter.

»Und es gibt keine weiteren Personen im Haushalt?«

Auf diese Frage war sie nicht vorbereitet.

»Es ist so, dass alle, die sich regelmäßig in einem betroffenen Haushalt aufhalten, eine solche Kur machen sollten. Sonst kommt es zu Kreuzinfektionen, und man muss wieder von vorn anfangen.«

Kreuzinfektionen.

»Verstehe«, sagt Sidsel, »das wäre natürlich nicht schön.«

»Also sind es nur zwei? Ein Kind und eine erwachsene Person?«

»Geben Sie mir drei. Zwei Erwachsene und ein Kind.«

»Gerne«, sagt der Apotheker mit einem zufriedenen Schniefen, »und zusätzlich sollten Sie besonders streng auf die Hygiene achten und in der nächsten Zeit oft die Bettwäsche wechseln. Außerdem wäre es gut, die Nägel ganz kurz zu schneiden«, er hält seine eigene Hand hoch, »weil sich die Eier gern unter die Ränder setzen und über den Mund in den Körper gelangen, und dann geht der ganze Ärger von Neuem los.«

An das Paracetamol, das ihren Kopf sanft betäubt durch den Tag getragen hätte, denkt sie erst, als sie das Transportfahrrad am schmiedeeisernen Zaun anschließt. Jetzt lässt es sich nicht mehr ändern. Auf der anderen Seite trennt ein schmaler Grasstreifen den Personaleingang des Museums vom Bürgersteig. Die Eichentür aufzuschließen und dem Wachmann in seinem Glaskasten zuzunicken erfüllt sie immer noch mit einer besonderen Freude, doch heute nimmt Sidsel sie gar nicht wahr. Der Ärger darüber, zu spät zu kommen, verdrängt sofort alles. Im Foyer schält sie sich aus der Regenhose und fährt sich mit der Hand durchs Haar, das kurz ist und dunkelblond. Nach der Schwangerschaft wurde es nie wieder so wie vorher, weshalb sie es vor einigen Jahren auf den Rat des Friseurs hin abschneiden ließ. Inzwischen gefällt es ihr, wie die Frisur ihr Gesicht härter macht, denn im Gegensatz zu ihren Geschwistern hat Sidsel nicht die Züge ihres Vaters geerbt. Ihre Haut ist hell und empfindlich, die Kinnpartie wirkt etwas weich. Von den Wangenknochen, dem scharfgeschnittenen Amorbogen und dem breiten, geraden Nasenrücken ist bei ihr keine Spur zu finden. Dafür besitzt sie das Charisma ihrer Mutter. Die Menschen mögen Sidsel. In ihrer Gegenwart fühlt man sich sofort wohl, wohingegen ihre Geschwister, und zwar beide, im ersten Moment gewöhnungsbedürftig sind.

In der Garderobe meidet sie den Blick in den Spiegel und eilt in Richtung Werkstatt, wo sie schon längst bei der Arbeit sein sollte.

»Sidsel!«

Vera hängt über dem Treppengeländer und blickt auf sie herab. Sie sind ungefähr gleich alt, und Sidsel hatte es sofort aufgegeben, mit ihrer Kollegin konkurrieren zu wollen. Heute trägt die Kunsthistorikerin einen mandarinenfarbenen Rollkragenpullover und einen Wildlederrock, in dem Sidsel ausgesehen hätte, als wäre ihr am Vorabend eine viel zu gewagte Idee gekommen.

»Birthe hat mich gebeten, dich zu holen. Sie will etwas mit dir besprechen.«

»Hat sie gesagt, worum es geht?«, fragt Sidsel und folgt Vera in den ersten Stock. Birthe hat sie noch nie in ihr Büro gebeten.

»Nicht so richtig«, sagt Vera und schiebt sie über den Flur und durch die offene Tür.

Sidsel stellt die Apothekentüte auf dem Boden ab und lächelt den beiden Frauen auf dem Sofa zu. Die eine ist Birthe Käzner, Kustodin der antiken Sammlung des Museums, die andere stellt sich als Jeanette vor, und Sidsel erkennt ihren hennafarbenen Zopf und das Haargummi mit Kunstedelsteinen aus der Kantine wieder.

»Gut, dass du da bist«, sagt Birthe und deutet mit dem Kopf auf den leeren Stuhl gegenüber. »Setz dich.«

Der Raum duftet nach Kardamom, nach Altem und Neuem, vor allem aber angenehm. Er war einmal fast doppelt so groß, doch im Rahmen der Einsparungen wurden die meisten administrativen Bereiche in immer kleinere Einheiten aufgeteilt. Trotzdem strahlt das Büro nach wie vor eine natürliche Erhabenheit aus, die Wände sind mit einer senfgelben Leimfarbe gestrichen, und die Deckenhöhe muss mindestens fünf Meter betragen. Sidsel hält sich so gut wie nie im ersten Stock auf. Der Kontakt mit den anderen Museumsangestellten lief bislang immer über Nana, die die leitende Konservatorin ist und zugleich Sidsels Vorgesetzte. Nur mit Vera spricht sie jeden Tag, wenn sie zum Rauchen unten im Hof sind. Davon abgesehen hat sie sich bisher nur auf ihre Statuen, Steine und Reliefs konzentriert. Auf dem Tisch zwischen ihnen stehen eine Thermoskanne und ein Stapel Tassen, aber keiner macht Anstalten, danach zu greifen.

»Hast du schon mit Nana gesprochen?«

Sidsel schüttelt den Kopf.

»Gut«, sagt Birthe, »ich will mich kurzfassen. Es gab ein Unglück im British Museum mit einer unserer syrischen Büsten. Ich bin mir nicht sicher, was genau passiert ist, ob ein Besucher versehentlich dagegengestoßen ist oder ob der Konservator einen Fehler gemacht hat, aber jedenfalls hat die Schönheit von Palmyra jetzt einen Defekt. Sie haben gestern angerufen, waren ganz aufgelöst. Das wäre in der Geschichte des Museums noch nie vorgekommen, sagen sie. Bis eine von uns vor Ort ist, wollen sie nichts unternehmen, auch wegen der Versicherung. Gleichzeitig macht sich so ein verhülltes Stück mitten in der Ausstellung natürlich nicht gut, deshalb sind sie sehr darauf bedacht, dass schnell jemand kommt. Und da haben wir an dich gedacht.«

»Was ist mit Nana?«

»Nana kann gerade nicht verreisen.«

Birthe ist nicht unfreundlich, aber irgendetwas an ihrer Art sorgt dafür, dass Sidsel sich wie eine alberne Amateurin vorkommt.

»Ich habe gestern mit ihr gesprochen«, fährt die Kustodin fort, »und sie hätte ein gutes Gefühl dabei, dich zu schicken. Wenn ich es richtig verstanden habe, kennst du die Sammlung schon sehr gut?«

Sidsel nickt.

»Ich habe meine Magisterarbeit über die Konservierung von erodiertem Sandstein geschrieben. Und eine Statue aus dem Magazin der Sammlung als Fallbeispiel genommen.«

In den Wochen bis zur Abgabe der Arbeit hatten die blasierten Steingesichter der palmyrischen Statuen Sidsel bis in ihre Träume verfolgt, und obwohl es eine Erleichterung war, endlich mit der Magisterarbeit fertig zu sein, schlägt ihr Herz unter der Bluse begierig, als sie sich vorstellt, der schönsten von ihnen so nahe zu kommen.

»Tja, dann würdest du dir das doch vielleicht zutrauen«, sagt Birthe, »und wenn dem so ist, könntest du morgen Nachmittag hinfliegen und im Idealfall im Laufe des Sonntags wieder hier sein.«

British Museum. London.

Das geht nicht.

Sidsel hat die Hilfsbereitschaft ihrer Freundinnen in den letzten Monaten längst überstrapaziert. Als Laura jünger war, hatte sie kein Problem damit, die anderen um ein kleines bisschen von der Zeit zu bitten, mit der sie so reich gesegnet waren, aber jetzt, wo auch sie mit Kindern und Jobs und Renovierungsprojekten beschäftigt sind, sträubt sich alles in ihr bei dem Gedanken.

Vera, die aus Neugier im Büro geblieben ist, bewegt sich unruhig hinter ihr, und Sidsel begreift, was gerade passiert ist: Die Chefin hat ihr eine Chance gegeben, sich zu beweisen. Sie hält sie ins Licht. Nana lobt sie nicht, hat sich aber auch noch nie unzufrieden über ihre Arbeit geäußert. Jetzt zeigt sich, dass sie ihr vertraut.

»Ja, das übernehme ich gern«, sagt Sidsel nickend und spürt, wie sich ihr Kopf viel zu lange auf und ab bewegt.

»Schön. Du bist mit dem Nilpferd beschäftigt, oder?«

»Ja, genau«, antwortet sie und spürt es erneut. Enterobius vermicularis, dieses peinlich deutliche Kitzeln.

»Das läuft uns ja nicht weg«, sagt Birthe und spricht eine Zeitlang über die Ausstellung, die, von dem Unglück einmal abgesehen, sehr gelungen sein soll. Durch das Fenster kann Sidsel zu den nassen Kastanien hinübersehen und zu den Schleifen der Achterbahn dahinter, durch die hin und wieder dunkelrote Wagen sausen. Die Haare der wenigen Passagiere peitschen in der klammen Frühjahrsluft hin und her, ihre Schreie dringen nicht bis zum Büro hinüber.

Natürlich kann Sidsel nicht einfach für ein Wochenende nach London fahren.

Was denkt sie sich dabei?

Warum macht sie es sich immer selbst so schwer?

Bindet zu feste Knoten, die sie dann mühsam wieder öffnen muss.

»Die praktischen Angelegenheiten«, sagt Birthe und klatscht leicht in die Hände, »die Sicherheitsbescheinigungen und alles andere gehst du mit Jeanette durch. Das habe ich vergessen zu erwähnen: Jeanette ist unsere Registrarin. Das heißt, sie ist verantwortlich für die Formalitäten, die mit den Leihgaben und Leihnahmen des Museums verbunden sind. Versicherungen, Kommunikation mit dem Zoll, der MTAB und solche Sachen.«

»Alles, was öde ist«, sagt Jeanette mit einer heiseren Stimme, und ihr schnodderiger Slang aus dem Westen der Stadt ist Sidsel sofort sympathisch, »der ganze Papierkram. Und falls wir dich losschicken, sollten wir beide im Laufe des Tages mal die Köpfe zusammenstecken. Aber jetzt müssen mich die Damen entschuldigen. Ich sehe gerade, dass mich irgendwelche hartnäckigen Franzosen schon die ganze Zeit zu erreichen versuchen.« Sie streckt ihr Telefon in die Luft.

Vera winkt ihnen kurz zu und folgt Jeanette.

Nach ihrer plötzlichen Verabschiedung sind Sidsel und Birthe sich und der ungewohnten Situation überlassen. Am Himmel bricht die Sonne hervor, und die Sprossen des Fensters zeichnen ein Muster auf den Boden, schmale, dunkelblaue Striche und Kreuze, die im nächsten Moment wieder verschwinden. Sidsel beantwortet Birthes Fragen und zählt dabei stumm von einer hohen Zahl herunter, ein alter Trick, um Situationen wie diese durchzustehen. Sie müsste es einfach nur endlich sagen. Es hinter sich bringen.

Viermal klettern die Passagiergondeln langsam am goldenen Turm im Tivoli empor, stürzen in die Tiefe und schwingen sich bis zur Mitte hinauf, ehe Birthe Sidsel endlich wieder gehen lässt. Draußen auf dem Gang begegnet sie erneut Vera, die unter dem Vorwand verschwindet, auf die Toilette zu müssen. Sidsel hat Mitleid mit ihr, und gleichzeitig: Wenn Vera zum ersten Mal in ihrem Leben die Erfahrung macht, nicht am wichtigsten zu sein, ist es sicher keine Sekunde zu früh.

Im Laufe des Tages bessert sich Sidsels Stimmung. Wie auch immer die Sache ausgeht, es ist gut, dass sie gefragt wurde. Die Tabletten wirken schon, der Juckreiz hat abgenommen, und noch dazu war Vera viel großmütiger, als Sidsel befürchtet hatte. Ohne ihre Überraschung zu verhehlen, schien die Kollegin sich aufrichtig für sie zu freuen. Das ist ja ein wahnsinnig großer Vertrauensbeweis, dich damit zu beauftragen, hatte sie gesagt, als sie nach dem Mittagessen zum Rauchen in den Hof gegangen waren. Stell dir mal vor, es war wirklich ein Besucher, der sie umgestoßen hat. Shit, und ausgerechnet die Schönheit! Dann hatte sie gelacht und ihren fehlenden Backenzahn und eine breite Zunge entblößt, und Sidsel wurde von einem schlechten Gewissen geplagt, weil sie vorher ein so hartes Urteil über Vera gefällt hatte. Je länger sie darüber nachdachte, desto mehr wünschte sie sich, sie könnten beide fahren. Mittlerweile waren sie wohl eine Art Freundinnen; es hätte ein Ausflug unter Freundinnen werden können. So etwas hatte Sidsel seit Lauras Geburt nicht mehr gemacht. Nach ihrem Auftrag im Museum könnten sie ein Bier trinken gehen und Männer beobachten, und vielleicht würde ein Moment der Vertrautheit zwischen ihnen entstehen. Eine Vertrautheit, die so groß war, dass Sidsel ihrer Kollegin, innerlich gewärmt vom Guinness, etwas über ihren letzten Besuch in der Stadt vor bald sechs Jahren erzählen würde: wie sie mit zitternden Beinen und Magenkrämpfen und mit Laura im Tragegurt durch das Foyer der Universität gelaufen war. Sie könnte von den dreißig unentschiedenen Minuten erzählen, die sie auf einer gepolsterten Bank auf dem Gang mit den Dozentenbüros verbracht hatte, ehe sie wieder in den Regen hinauseilte, die U-Bahn zurück zum Hotel nahm, ihren Koffer aus dem Zimmer holte und den Rezeptionisten bat, ein Taxi zum Flughafen zu bestellen. Sidsel weiß bis heute nicht, was sie erwartet hätte, wenn sie die letzten Schritte bis zu seiner Tür gegangen wäre und angeklopft hätte. Wenn sie wortlos ihre Jacke geöffnet hätte, damit er das dichte, dunkelbraune Haar des Kindes sehen konnte.

Sie schrickt zusammen, als es plötzlich klopft. In der Werkstatt kommt nur selten jemand vorbei. Sie liegt ein wenig abseits und hat einen Eingang zum Hof, weshalb die Leute meistens anrufen oder sie zu sich bestellen, wenn sie etwas von ihr wollen.

»Herein«, ruft Sidsel und dreht sich auf ihrem Stuhl herum, damit sie die Tür im Blick hat. In der rechten Hand hält sie das selbstgebastelte Wattestäbchen, mit dem sie eben noch behutsam durch das kalte Marmornasenloch des Nilpferds gestrichen hat. Die Skulptur soll ans Getty Museum in Los Angeles ausgeliehen werden, und Sidsels Aufgabe besteht darin, es transportfähig zu machen. In den letzten Wochen ist ihr das große Tier ans Herz gewachsen. Seine kurzen dicken Beine und seine überdimensionale Schnauze (es erscheint unwahrscheinlich, dass der Bildhauer je ein lebendes Exemplar gesehen hat). Der Gedanke, dass es verpackt und über den Atlantik geflogen werden soll, beunruhigt sie. Es wurde einst als Brunnenfigur erschaffen, und von seinem Mund und durch den Körper hinab verlaufen Hohlräume, die es viel empfindlicher machen, als sein robuster roter Körper es vermuten ließe. Sie freut sich jeden Morgen, wenn sie ankommt und es im Halbdunkel stehen sieht, das rechte Vorderbein zum Gruß erhoben.

Jeanette hustet, und Sidsel beeilt sich, ihre Tasche und Tüte von dem anderen Stuhl zu räumen.

»Hast du fünf Minuten Zeit?«, fragt Jeanette und bleibt stehen, »denn ich finde, Birthe hat das vorhin nicht hinreichend erklärt. Es geht hier nicht nur um die Skulptur. Wenn du nach London fliegst, wirst du das Museum repräsentieren. Sämtliche Kommunikation mit den Kuratoren, Kustoden, Konservatoren im British Museum – dafür bist du dann zuständig. Du musst dir das so vorstellen: Die Werke können nicht sprechen. Sie können dir nicht erzählen, ob es ihnen gutgeht, ob man sie angemessen schützt, ob die richtigen Vorkehrungen getroffen wurden. Im Laufe dieser Tage musst du ihnen eine Stimme geben. Dein Job besteht darin, ihnen zuzuhören und dich für sie einzusetzen. Kannst du mir folgen?«

Jeanette betrachtet Sidsel. Ihre Augen, klein und leuchtend lavendelblau, sind mit verwischtem Kajal betont.

»Du sagst ja gar nichts. Klingt es logisch, was ich dir erkläre? Ich finde nur, es wäre schade, wenn du glaubst, diese Aufgabe ist ein Spaziergang. Birthe kann manchmal etwas vorschnell sein.«

»Doch, das klingt logisch«, sagt Sidsel.

»Ist was? Ich will dir nicht zu nahetreten, aber du siehst irgendwie perplex aus.«

»Ach, ich mache mir nur Gedanken, wer auf meine Tochter aufpassen soll. Ich bin mit ihr allein. – Dieses Wochenende«, fügt sie schnell hinzu und schämt sich über sich selbst.

»Wie alt ist sie?«

»Sie ist im Dezember sechs Jahre alt geworden.«

»Gibt es denn keine junggebliebenen Großeltern, die mal kurz einspringen könnten?«

»Nicht so richtig«, sagt Sidsel.

Normalerweise hat sie für solche Fragen immer eine unauffälligere Antwort parat, aber Jeanettes Gesicht wirkt so entwaffnend.

»Meine Eltern sind tot«, sagt sie, »und die anderen wohnen in England. Ich habe keinen Kontakt zu ihnen.«

»Was für ein Mist, ja, ich verstehe das Problem.« Jeanette schiebt den Unterkiefer vor und nickt.

»Weißt du was, Sidsel? Wenn du willst, kann ich Birthe sagen, dass es diesmal eben nicht geht. Dann finden wir schon eine andere Lösung. Mach dir keine Gedanken deswegen. Aber Nana war so Feuer und Flamme von der Idee, dich zu schicken, dass wir dachten, es wäre eine gute Gelegenheit –«

»Ich möchte es aber gerne.«

Kaum dass sie es ausgesprochen hat, spürt sie, wie wahr es ist. Mit dem ganzen Körper. Sie wünscht sich wirklich, dass es eintritt. Sie möchte die Metro zum Flughafen nehmen und dieses Flugzeug besteigen. Sie möchte in den Straßen herumlaufen, die sie von früher kennt. Sie möchte ein bisschen allein sein. Lange schlafen.

»Na, wenn das so ist, musst du natürlich auch nach London. Wollen wir das nicht einfach festhalten? Und sobald du eine Lösung gefunden hast, kommst du bei mir vorbei, und wir veranlassen alles.«

Jeanette lächelt ihr aufmunternd zu.