9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: edition chrismon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Melanie überfiel eine blasse Kindheitserinnerung: Vor mehr als 20 Jahren war sie zum letzten Mal gemeinsam mit ihrem Vater an Heiligabend losgezogen, um in der Nachbarschaft Geschenke zu verteilen. Er als Weihnachtsmann, sie als kleiner Wichtel an seiner Hand. Jetzt soll Melanie im Kindergarten ihres Sohnes selbst den Weihnachtsmann spielen. Als sie in das alte Kostüm ihres Vaters schlüpft, kehren mit einem Schlag die Erinnerungen zurück – an die letzten Jahre der DDR, an Mauerfall und Nachwendezeit. Alles veränderte sich, nichts blieb beim Alten. Weder die Häuser noch die Menschen. Nur Melanie und ihr Vater zogen wie ehedem um die Häuser. Bis sie eines Tages vergeblich auf ihn wartete. Lange hatte sich Melanie ihrer Vergangenheit nicht mehr so nahe gefühlt. Sie lebt nicht mehr bei den Eltern in Sachsen, sondern mit ihrer eigenen Familie in Berlin. Plötzlich aber wird die turbulente Vorweihnachtszeit zu einer Reise: zurück an die Orte der Kindheit, zu längst vergessenen Erinnerungen. Schließlich bittet sie ihren Vater, erneut mit ihr gemeinsam als Weihnachtsmann aufzutreten. Wird er dieses Mal kommen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

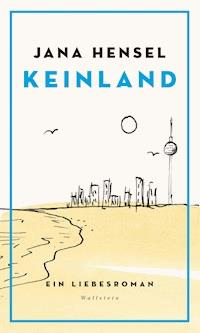

Jana Hensel

Der Weihnachtsmann und ich

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2019 by edition chrismon in der Evangelischen Verlagsanstalt GmbH · Leipzig

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Covergestaltung: Anja Haß, Leipzig

Coverillustration: Orlando Hoetzel, Berlin

Satz: makena plangrafik, Leipzig

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019

ISBN 978-3-96038-212-6

www.eva-leipzig.de

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Über die Autorin

Weitere Bücher

1

Er versuchte mich zu küssen, aber es gelang ihm nicht. Der Bart störte. Mein Bart, oder besser gesagt, der Bart, den mein Vater immer getragen hatte, wenn er den Weihnachtsmann spielte. Nun hatte ich ihn mir umgebunden und Daniel versuchte, die weißen Flusen, die meinen Mund verdeckten, ein wenig zur Seite zu schieben. Aber der Bart war wie mein Vater: widerspenstig. Außerdem war er schon ziemlich alt und hatte sogar die Wende überlebt. So einen Bart konnte man nicht einfach beiseiteschieben. Nicht einmal ein klein wenig.

Wir standen uns im Flur gegenüber, so wie an fast jedem Morgen, kurz bevor Daniel die Wohnung verließ. Licht fiel aus der Küche bis hinüber in den Durchgang zum Wohnzimmer und ließ Daniels Augen heller erscheinen, als sie eigentlich waren. Es roch noch nach Kaffee und ein bisschen nach den Toastbroten, die er den Kindern immer zum Frühstück machte. Er war schon in Mantel und Schuhen, hatte die Mütze in die eine und seine Handschuhe in die andere Manteltasche gesteckt. Gleich würde es klingeln, weil das Taxi, das er am Abend zuvor bestellt hatte, vor der Tür wartete, um ihn zum Flughafen zu bringen.

Ich mochte Daniels Küsse. Auch die leichten, morgendlichen, manchmal fast flüchtigen, wenn er in Gedanken schon davongeeilt war. Meistens legte er mir dabei eine Hand auf die Schulter, beugte sich etwas zu mir herunter und wartete, bis ich ihm entgegenkam. So war es auch bei unserem ersten Kuss gewesen. Damals hatten wir an der Kreuzung am U-Bahnhof Eberswalder Straße gestanden. Es war schon spät, weit nach Mitternacht. Aber anders als in letzter Zeit, in der die Straßen dort auch gegen zwei oder drei Uhr nachts noch voller Menschen waren, standen wir in jener Nacht allein unter dem grünen Viadukt der U-Bahn-Gleise. Niemand drängte an uns vorbei, kein fremdes Lachen war von irgendwoher zu hören, und auch die Spätis hatten schon längst ihre Lichter ausgemacht. Aber vielleicht sah und hörte ich von alledem im Frühling vor fast fünfzehn Jahren nichts, weil Daniel sich zum ersten Mal etwas zu mir heruntergebeugt hatte und ich ihm mit meinem Mund entgegengekommen war.

Vorher waren wir in einem Club in der Pappelallee gewesen, den es nun schon lange nicht mehr gab, und nachher nannte Daniel die Kreuzung immer Bermudadreieck. Ich wusste bis heute nicht genau, was diese Kreuzung mit dem Bermudadreieck zu tun haben sollte. Dass man von hier aus in ganz unterschiedliche Richtungen gehen konnte? Nirgendwo sonst im Prenzlauer Berg trafen so viele Straßen aufeinander. Dass die Kreuzung so ziemlich genau zwischen Mauerpark, Kollwitz- und Helmholtzplatz lag und die Fläche ein Dreieck ergab? Dass dort so unwahrscheinliche Dinge geschehen konnten wie ein Kuss? Ich hatte ihn nie danach gefragt, und jetzt war sicher nicht der richtige Augenblick, um das nachzuholen. Aber ich nahm es mir vor, für heute Abend, wenn Daniel zurück sein würde. Oder für morgen. Oder für irgendwann, wenn wir wieder einmal so viel Zeit haben würden wie damals, als wir uns kennenlernten.

In jener Nacht ahnte ich nicht, dass wir ein paar Jahre später in eine gemeinsame Wohnung, gar nicht so weit entfernt von dieser Kreuzung, einziehen und uns von da an, Morgen für Morgen mehr oder weniger flüchtig küssen würden. Und dass eines Morgens ein langer weißer Bart zwischen uns sein würde, der meinem Vater gehörte und sich nicht beiseiteschieben ließ. Und weil ich nun schon fast so lange wie beim ersten Mal darauf wartete, dass Daniel mich küssen würde, wollte ich den Bart kurzerhand herunterziehen. Aber Daniel hielt meine Hände fest, trat einen Schritt zurück und sah mich von oben bis unten an.

Erst jetzt schien er zu bemerken, dass ich nicht nur den Bart, sondern auch Jacke und Hose des Weihnachtsmannkostüms meines Vaters trug. „Wenn ich heute im Gericht erzähle, dass ich versucht habe, den Weihnachtsmann zu küssen, werde ich sicher von der Verhandlung ausgeschlossen“, sagte er und lachte. In sein Lachen hinein klingelte es und Daniel ließ meine Hände los. Ich war mir nicht sicher, ob er eine solche Bemerkung wirklich machen würde, und auch nicht, ob ich das, was er gesagt hatte, so lustig fand wie er. Aber vielleicht fingen die Menschen kurz vor Weihnachten an, Dinge zu sagen, die sie selbst lustig fanden und andere nicht. Oder ich hatte über Daniels Scherz nicht lachen können, weil ich im Weihnachtsmannkostüm meines Vaters steckte und mich das mehr irritierte, als ich mir eingestehen wollte.

Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, trat in der Wohnung jene Stille ein, von der ich an fast jedem Morgen aufs Neue überrascht war. Mir schien es, als würde unser Leben von einer Sekunde auf die nächste anderswo hinziehen. Als hätten es die Kinder in ihren Schulranzen mitgenommen. Oder Daniel in seinen kleinen Rollkoffer gepackt, mit dem er kreuz und quer durch Deutschland fuhr. Selbst Paul, der noch keinen Schulranzen hatte, weil er anders als die beiden Großen noch in den Kindergarten ging, sammelte sein kleines Leben jeden Morgen ein und zog kurz nach acht damit in die Welt, um gegen vier wieder aus ihr aufzutauchen und es zurück in die Wohnung zu kippen.

Auch fühlte sich der Moment, in dem alle die Wohnung verlassen hatten, jeden Morgen an, als sei schon ein ganzer Vormittag vergangen. Dabei waren es doch nur zwei Stunden, in denen das immer gleiche Durcheinander herrschte und doch alles wie am Schnürchen lief. Robert wollte zum Frühstück Kakao, Anna wollte auf keinen Fall Kakao und Paul wollte manchmal Kakao und manchmal nicht. Dafür durfte auf seinem Toast auf keinen Fall zu viel Butter sein. Robert vergaß üblicherweise sein Busticket und musste auf halber Treppe noch einmal umkehren. Paul stand noch mit nackten Füßen im Flur, wenn seine Freunde schon vor der Haustür auf ihn warteten. Nur Anna war immer pünktlich fertig, aber zögerte es hinaus loszugehen, weil sie nicht die Erste im Klassenraum sein wollte. Ich liebte meine Familie, aber ich liebte auch den Moment, wenn sie verschwand und aus unserem Leben mein Leben wurde.

Umso mehr bereute ich es jetzt, dass ich mich von Pauls Erzieherin hatte überreden lassen, in diesem Jahr als Weihnachtsmann im Kindergarten aufzutreten. Viel lieber wäre ich durch den langen Flur ins hintere Zimmer der Wohnung gegangen, hätte mich an den Schreibtisch gesetzt und mit der Arbeit begonnen. Der Verlag drängte schon.

Stattdessen ging ich ins Bad. Dort stellte ich mich vor den Spiegel und begann, meine Augenbrauen mit der weißen Schminke zu übermalen, die vom letzten Fasching übrig geblieben war. Sie klebte und klumpte ein bisschen, aber deckte gut. Meine Augenbrauen waren so schwarz wie die meines Vaters, als er noch ein junger Mann gewesen war. Und weil ich befürchtete, dass sie mich verraten könnten, trug ich so lange Farbe auf, bis sie so weiß wurden wie die Augenbrauen meines Vaters mit den Jahren. Ich hatte als Kind dabei zusehen können, wie immer mehr silbrige Strähnen das volle schwarze Haar meines Vaters durchzogen. Schon bei meinem Schulanfang hatte er graue Schläfen. Da musste er um die dreißig gewesen sein. Manche Leute begannen ihn damals für den Vater meiner Mutter zu halten. Und obwohl sie nur drei Jahre jünger war als er, wurde der eigentlich gar nicht so große Altersunterschied mit der Zeit immer deutlicher. Bis heute hat sie das Gesicht eines Mädchens behalten.

Vielleicht aber wollten jene Leute, die behaupteten, mein Vater sähe mit Anfang dreißig sehr viel älter aus, als er tatsächlich war, ihm auch nur eins auswischen, weil nicht sie die Idee mit dem Weihnachtsmann gehabt hatten, sondern er. Ich wusste nicht, warum mein Vater damit angefangen hatte, in unserem Viertel in Leipzig den Weihnachtsmann zu spielen. Aber ganz sicher stahl er einigen damit jedes Jahr die Show. Ich hatte seine Auftritte selbst miterlebt. Ich war sein erstes Publikum gewesen, und später durfte ich ihn auf seiner Tour begleiten. Seither wusste ich, dass zumindest die zweite Behauptung, die ich immer wieder über meinen Vater hörte, nicht stimmte. Es hieß, er hätte keinen Humor. In Wahrheit aber hatte mein Vater nur einen anderen, vielleicht etwas seltsamen Humor.

Als vor ein paar Tagen morgens kurz nach sieben das Telefon klingelte, wusste ich sofort, dass er es war. Es gab keinen anderen Menschen auf der Welt, der mich um diese Uhrzeit anrufen würde. Obwohl er längst aufgehört hatte zu arbeiten, stand er immer noch jeden Morgen halb sechs auf und vertrat die Meinung, dass nichts, aber auch gar nichts dagegen einzuwenden war, eineinhalb Stunden nach dem Aufstehen bei seiner Tochter anzurufen, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gab. Und bevor ich sagen konnte, dass ich später zurückrufen würde, fragte er verschwörerisch: „Ist es angekommen?“

„Ja“, sagte ich, „ist es.“

„Hast du es schon aufgemacht?“

„Nein“, sagte ich, „es ist ja erst kurz nach sieben.“

„Aber wie kannst du dann wissen, dass es drin ist?“

„Aber Vati, was soll denn sonst in dem Paket sein, das du mir geschickt hast?“

„Ich weiß nicht“, sagte er, „ihr bekommt doch ständig irgendwelche Pakete.“

„Das stimmt doch gar nicht“, sagte ich.