Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Trópico de Escorpio

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La llamada telefónica de una sobrina lleva a Soledad a cuestionarse sobre sus raíces, la religión y la educación victoriana, elementos que hicieron brillantes marionetas de su madre y de sus tíos, sus descendientes viven las consecuencias de una caótica estructura familiar y además las legan. Mientras Soledad sigue los pasos de la abuela desde 1893, la sobrina cuenta su historia personal a partir del momento en que se encuentran hasta engarzarla con la muerte de la abuela.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Descalza entre las tumbas

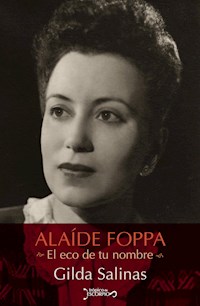

Biografía noveladade Gilda Salinas

Primera edición,

© 2003 Gilda Salinas

Primera reimpresión: 2017

CDMX

Distribución: Editorial Trópico de Escorpio

www.tropicodeescorpio.com

Fb: Editorial Trópico de Escorpio

Diseño de portada: Livier Rodríguez

Fotografía: Raquel Barreda

Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, por ningún medio impreso, mecánico o electrónico sin el consentimiento del autor.

ISBN: 978-607-95821-2-8

HECHO EN MÉXICO

A mi obra más valiosa, mi hija, Brenda Aguilar Salinas.

Para mi sobrina Lety, con todo.

Agradezco el importante apoyo de Ana Flavia Camarena en la creación, y de Guadalupe Zubieta en la edición de esta novela.

I

Una llamada telefónica ha sido suficiente, Amanda siempre abuela, para desmoronar el elefante blanco de mi mentira, el estoy bien, no siento, no pasa, no importa; una sola llamada reventó los diques para desbordar la catarata de voces que yacían sepultas y que al desperezarse van acariciando los recuerdos y evidencian la sequedad de mi hoy hasta volverse un anuncio panorámico encendido: ¿de quién es la culpa? Bastó la voz de Selva filtrándose en mi vientre para hacer el equipaje sin miedo al extravío, quiero mudarme la tristeza, y echo a andar, abuela siempre abuela, sobre la geografía de nuestra saga: la tuya, la de Selva, la mía, atisbando en cada rincón de la memoria. ¿Dónde habita la vereda que ha de llevarme al árbol del entendimiento, ése del que cuelgan cientos de historias que se entrecruzan, chocan y sangran hasta dar frutos redondos o deformes? Camino escuchando cómo se entierran los cardos y los guijarros en mis plantas y salto y pierdo el equilibrio y me quejo; nunca supe llevar los pies desnudos, y sin embargo me obligo, porque queda tan poco tiempo, y necesito andar los atajos que traduzcan los relatos hasta que un hilo de savia me permita libar de mis raíces y retejer, parchar, comprender quién soy, de dónde vengo; quiénes fueron, por qué fueron, de quién es la culpa; así que cavo en la remembranza para irte delineando de cuerpo entero: la figura recia e inflexible, el luto perenne; el pelo escaso y delgadito: negro, con chinos falsos enmarcando la cara; el ceño adusto que has heredado a cuatro generaciones y los lentes oscuros, de arillo, que ocultaron al mundo dos debilidades: los ojos hermosos y la mirada triste, ésa que tal vez gritó no pertenezco a este sitio, a este entorno, a esta vida mía y de mi descendencia que se va desbarrancando mientras yo resisto atada de manos sin remedio, no pertenezco a esta prole que me nació cargada de culpas y de ensueños deslavados bajo el índice dictatorial paterno. ¿Por qué a mí? Si hubiera tenido el coraje de decir no me caso, si a mis hijos los hubiera esculpido el amor todo habría sido distinto. Y de nuevo la falta porque las decisiones de los mayores no se discuten, no se ponen en duda, se obedecen y punto, además, el sufrimiento abona créditos al peaje de la vida eterna… eso te enseñaron, eso te ofrecieron. ¿Dónde empezó la cadena de amarguras que fueron liándote la vida y arrancando jirones de Amanda hasta dejar a la mujer murria y despectiva de la que tanto se quejan tus nietas?

—Estábamos en la mesa y pedías la sal o el pan y te brincaba luego, luego: in English, say it in English —esa siempre abuela.

—Cuando mi mamá nos dejó con ellos nos sacaba todo el tiempo al patio como animales, nunca una caricia. Era una vieja racista —Amanda Paz.

—Con que se nos quedara viendo, con eso teníamos para aterrarnos —Amanda Guerra.

—Mejor que no te peinara, los jalones te dolían por horas y le daba fuerte a propósito —Amanda siempre abuela.

—¿Alguna vez la viste feliz? Yo no.

Es verdad, no recuerdo que hayas sonreído, sí me dolieron los jalones de pelo, nunca me leíste cuentos, no eras prolija en cariños, pero en cambio rememoro la mesura, la elegancia, la austeridad y tu olor a polvos de arroz; la espalda recta, los hombros echados hacia atrás y la cabeza altiva a pesar de los años. Puede ser que en vez de arrancarte jirones del alma la pesadumbre haya inventado para ti trozos de armadura que te fueron irguiendo; entonces hay que escarbarte las costras hasta encontrar las raíces que, en vasos comunicantes, trasmitieron las culpas que habrían de envenenar la risa de las mujeres nacidas de tu vientre. ¿Y los hijos, y los hombres de la familia? ¿Qué conjuro o sino los arrastró hasta dejar sólo sus huellas? ¿Cómo, abuela, pudiste tragar tanta ausencia?

Para el tiempo en que tu imagen se delinea fiel en mi recuerdo el viento ya se había apoderado de tu pupila izquierda; dicen, me contaron, que estabas cociendo un vestido para alguna de tus hijas casaderas y en medio del ronroneo de la máquina Singer de pedal escuchaste los presagios de la tormenta, había que cerrar las ventanas; las manos se alargaron sobre el pretil en busca de las manijas y una ventolera abrazó tus ojos fatigados sembrando en ellos cataratas, nubes que crecerían durante años hasta poblar las córneas, como les pasó por causas diferentes a tu madre y a tu hermano Genaro, era el estigma de la familia, parece, la urgencia de cerrar la percepción a las atrocidades que les tocaría vivir, entonces qué bueno que crecieran aquellos campos de algodón bajo tus párpados y sin embargo tenías tanto miedo, abuela, miedo de no poder recibir alumnos, de no hacer pespuntes ni bastillas, de ser descubierta en tu ceguera; miedo de no adivinar la letra en tu amada Biblia, esas hojas de papel cebolla con filos de oro y ése tu nombre calado sobre el cuero de la tapa; pánico de la torpeza de las manos para desplazarte en aquella casa que se fue haciendo más imprecisa, más, apenas un contorno a la muerte del abuelo. Cuando al fin mi madre pudo convencerlas de volver a la Ciudad de México, donde estaba el remedio a todos lo males familiares y el olvido, el eminente especialista sólo logró extirpar las cataratas de un ojo, el otro se había perdido sin remedio. Por eso siempre la advertencia al finalizar mi clase de inglés: enfríate los ojos y tállatelos antes de salir. A saber si es verdad, si las maldades del viento pueden traspasar la vitrina de mis lentes, de cualquier modo siempre lo hago porque en algún rincón de la memoria sigue vivo el buró, el vaso de agua y tu mano que deja caer ese ojo de vidrio tan real, esa pupila amenazante que se balancea hasta depositarse en el fondo para verme fijo; y yo niña busco el hueco en el rostro, pero el párpado está cerrado, vacío, y tu voz ordena, no pide, no, ordena que duerma, que sueñe con angelitos, esos ángeles de córneas huecas que poblaron mil pesadillas.

Sin embargo no es a ti, Amanda siempre abuela, a la que busco en mis evocaciones de infancia sino a esa otra, a la niña frágil de siete u ocho años que contaba los crepúsculos tallando un pie con otro para ahuyentar el frío, y cada mañana abría los ojos rogando que pasara el tiempo para que al fin llegaran las vacaciones navideñas: en 120 días, en 90, en 45 días la maestra misionera del internado iba a flanquear la puerta para recibir al señor de la Paz —tu padre— con reverencias, y entonces mandarían por ti al dormitorio donde, bajo el cronómetro de los niños, ya tendrías mucho tiempo sentada esperando —pero en el baúl, en la cama ni pensarlo— con el corazón pataleándote el pecho, con ganas de llorar porque se alargaban tanto esos minutos y sólo quedaban cinco compañeras y los pensamientos se iban poniendo tan negros: cuando llegue le voy a decir que ya no quiero estar aquí, que extraño mucho a mamacita, que los quiero más que… pero a lo mejor le digo y me regaña, ¿y si no vino ayer?, a lo mejor se le olvida, a lo mejor no necesitaba comprar mercancía o no pudo pasar con el río Mixcoac desbordado; y sin embargo, en cuanto oías que te esperaba en el recibidor, la fragilidad y el regocijo se volvían escarcha para bajar a saludarlo erguida y distante, con el neceser bien ordenado; y ahí estaba él, un poco calvo, acomodándose las antiparras, una leve sonrisa bajo el bigote; y ahí estaba también tu hermano, tan blanco y tan bueno como la leche. Qué ganas de besarlos y coserte a ellos, ¿pero de dónde provenían esos pensamientos inmorales? Un beso en la mano de papá y un abrazo lejano para Genaro, reverencia grácil a la directora y a abordar el coche de alquiler que esperaba en la puerta con las compras y el equipaje para transportarlos, antes de que dieran las nueve de la mañana, hasta el paradero de las diligencias de los señores Zurutuza y Escandón, en el pueblo de Tlalpan. Y entonces sí dejabas que las ganas te brincaran por todo el cuerpo, por las piernas que colgaban en el gastado asiento de terciopelo sin quedarse quietas, porque estabas más cerca de la hacienda, tan sólo a cinco postas en las que se detendrían para cambiar los animales de tiro, ingerir alimentos y descansar riñones y piernas de los tumbos del camino empedrado. Te gustaba la parada de Huitzilac, el olor de la pradera se mezclaba con el del cuero curtido y la goma de tragacanto de la talabartería, los sonidos campestres se entreveraban con el rítmico martillar del herrero y con los pregones de los vendedores, y a pesar del frío el paisaje se extendía sin fin para tus ojos como un baño de esperanza: Padre amado, permita usted que no haya asaltos ni volcaduras en el resto del camino. Amén. La misma petición silenciosa durante las ocho o nueve horas de viaje, ansiedad cada vez más inquieta, menos disimulada porque ya faltaba poco, muy poco para refugiarte, con la brevedad de un suspiro, en el regazo de Lorenza, la madre que los esperaba con las manos extendidas y los ojos verdes nadando en lágrimas, gotas que tragaría un pañuelito blanco de encajes: a Donaciano de la Paz no le gustaban los arrumacos y menos los lloriqueos.

Los días en la hacienda pasaban demasiado rápido: el clima de Morelos era tan cálido como ese abrazo siempre esquilmado, la madre pedía que Amanda le contara lo que estaba aprendiendo en la escuela, los nombres de las compañeritas y los de las maestras que intentaba repetir trompicando lengua y dientes, aplaudía que la niña supiera decir tantas cosas en inglés, aunque no le entendiera; se aislaba con ella en la cocina, nido de ayudantas y olores, donde Lorenza partía, picaba, limpiaba las semillas: ya ves, hija, cómo le gusta a papacito la sopa de lentejas. No, esos plátanos están verdes. Ya casi no queda tocino. Hay que ponerle el cuajo a la leche, ¡y laven bien el escurridor! La niña saboreaba con antelación el queso que por la noche adornaría la mesa, y cuando Pedrito asomaba por ahí con algún berrinche, celoso de compartir la atención de su madre, ésta lo ponía de inmediato en brazos de la nana: dale una tortilla con sal y vayan a la huerta antes de que provoque un estropicio; los niños en la cocina huelen a caca de gallina. Pero el chiquillo era obstinado y se escabullía retorciéndose y arrugando el traje de marinerito y la corbata de moño, hasta llegar al piso y luego a las faldas largas de Lorenza. Entonces que Amanda jugara con él. Vayan a varear el limonero o el membrillo, hija, ya ves cómo se entretiene Pedrito levantando la fruta; o vayan a recoger los huevos o llévalo aquí y allá, cualquier cosa mientras daban las tres de la tarde para sentarse a la mesa, agradecer largo a Dios por los alimentos y comer en silencio, cuchareando la sopa con el plato inclinado hacia el frente y el cubierto de perfil, masticando despacio cada trozo de carne o de pollo, sin beber el vaso de agua hasta que el plato estuviera vacío porque hay que dejar que los jugos gástricos hagan su trabajo, así le enseñaron a Amanda en el internado. Aprendan de su hermana, los ingleses saben muchas cosas, son los que inventaron el parkesine y el water closet, con sus descubrimientos van a revolucionar el mundo. En el rostro de la niña se dibujaba una sonrisa tímida, pero orgullosa. Durante los postres la familia escuchaba las hazañas de Elías, el primogénito, ponderadas por Donaciano: este muchacho ya sabe trillar, monta a caballo como si hubiera nacido sobre uno, 15 años y ya es todo un matancero. Y sí, Genaro y Amanda atestiguaron acongojados los chillidos del animal, la muerte del animal de un sólo tajo en el cuello, certero, profundo, las cubetas listas bajo la cabezota para recibir los ríos de sangre antes de cercenarla; el cuchillo entró en el cerdo separando cuero, manteca, carnes, vísceras, patas; la sangre hecha lodo a los pies del hermano mayor, las ropas salpicadas, la cara satisfecha y sudorosa también con manchones púrpuras; unos mozos recibiendo el destajo en charolas, otros limpiando el cuero para depositarlo en el perol de cobre donde crujiría entre olas de manteca hasta convertirse en chicharrón; todos aquellos hombres apresurados en ires y venires mientras las miradas de los niños se buscaban con disimulo y las manos de Amanda hundieron las uñas en las palmas hasta que la agresión de sus filos la hizo estremecerse. Mejor no pensar que esa carne llenaría ollas y platones, que presidiría la mesa en la noche de la Natividad y en la cena de fin de año, mejor acostarse temprano, en cuanto leyeran la Biblia, para que los sueños borraran la culpa y a la mañana siguiente el sol bañara la cama y las sábanas bordadas, y el cuerpo dichoso de holgazanear se resistiera a dejar el nidal siempre pensando: hoy le digo a mamacita que ya no quiero ir al internado, hoy le digo…

El pañuelo de Lorenza salía de la manga más a menudo conforme se acercaba el inicio de clases, cada partida la desgarraba un poco, pero era inútil quejarse, el señor de la Paz había decidido que Amanda y Genaro estudiaran en la capital, allá donde estaban los buenos colegios protestantes e ingleses y no en una hacienda morelense bajo la guía de un institutor. Entonces qué afortunada Lorenza de tener un marido progresista y acorde con los tiempos y las ideas porfirianas, y qué afortunada Amanda porque su papacito era de los pocos que pugnaban por el modelo de mujer que el proyecto misionero propuso para el país: feminidad, nacionalismo liberal, ilustración y cristianismo. Donaciano sostenía convencido que las mujeres deberían estar a la altura del marido y ser productivas, aunque su cerebro fuera más chico. Y sin embargo, a la niña los ojos de su padre le parecieron duros e insensibles cuando a los siete años la hizo víctima de aquel discurso sobre la obediencia absoluta y la fortaleza en Dios. Porque es la única manera de rodearte de personas que profesan la misma fe que tú, hija, y además aprenderás la lengua del futuro; sólo 13 años interna en el Sarah L. Keen, hasta que salgas convertida en profesora. ¿Sabes cuántas mujeres envidian tu fortuna? Así que nada de lloriqueos, aunque la República haya abolido el condado de tu bisabuelo, y los ajustes en eso del registro de nacimiento te hayan dejado en Amanda Paz Salazar, eres y seguirás siendo una de la Paz, primero Dios.

Al verlo marcharse, al escuchar el portón, al percibir que su aroma se iba desvaneciendo devorado por la compasiva sonrisa de la directora, la niña se tragó las primeras lágrimas hechas bola en la garganta, una bola que ardía hasta el sofoco, y se tragó las segundas esa misma noche de sábanas heladas entre las paredes vacías del dormitorio, y se tragó las terceras y todas las que debieron seguir, ocupada como estaba con la sobrevivencia, rodeada de preceptoras británicas —rubias estatuas de palo— y compañeras hijas de potentados, diplomáticos y extranjeros. No había consideraciones para las más pequeñas o las recién llegadas; en la puerta de acceso colgaba el reglamento imponiendo como idioma único el inglés. ¿No lo pensó Donaciano? ¿Cómo pedir o responder si ni siquiera sabía decir good morning? Con su primer silencio descubrió ojos de burla y de impaciencia, ojos de desánimo, y estaba sola, perdida en una isla perdida, con cadenas en la lengua. Sus primeras respuestas fueron señas y desde ese momento empezó a vivir con la angustia por asimilar esa boruca gutural en el habla, en las primeras letras, en los números, en los himnos de alabanza y en las plegarias dichas en voz alta, empezando con el Padre Nuestro, aunque con las del pensamiento hiciera trampa: Señor y Dios Omnipotente, perdóneme por haber juzgado a papacito que sólo piensa en mi bien, pero por favor le pido que me mande una fortaleza como la de mi hermano Genaro para que no me duela aquí en el pecho tanta tristeza, y permita que pronto lleguen las vacaciones, ah, y que saque puras “A” para que todos estén contentos conmigo. Y también que mamacita no llore, porque ya ve usted que ni siquiera pudo despedirse, se metió a la hacienda corriendo y aguantándose las lágrimas y fue a encerrarse en su cuarto. Que no esté tan solita como yo. Amén.

El dormitorio despertaba a las seis de la mañana con las palmas de la maestra misionera: Good morning, girls. Las niñas corrían a limpiar las bacinillas, a desalojar los intestinos y a lavarse cara y manos en los aguamaniles; tendían la hilera de camas sin dejar una sola arruga en la colcha listada, sacaban del guardarropa el uniforme que el día anterior habían alisado con planchas de carbón y bajaban en fila, ordenadas y peinaditas, para tomar asiento —sin arrastrar las sillas— en el lugar preasignado frente a una de las treinta mesas del comedor, dispuestas a escuchar la primera plegaria, que después de unos meses la atribulada Amanda fue capaz de traducir en el pensamiento:

“La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento del Señor sopló en ella; ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre…”

Las enormes, tupidas y negras pestañas de la niña bajaban con los párpados ante el recogimiento obligatorio, sin prestarle atención a las tripas alborotadas por el aroma dulce del chocolate y de esa pieza de pan francés que las internas del Sarah L. Keen comerían minutos más tarde con avidez disimulada: stop talking at the table, girls. It is sugar, say it in English, in English! Como todos los diálogos entre ellas, las materias escolares, las pesadillas, los murmullos y hasta las exclamaciones durante el baño semanal: paradas sobre tinajones y vestidas con enaguas de algodón; la humedad trepando las paredes y un trozo de lejía en la mano, listas a recibir los chorros de agua apenas tibia que las misioneras dejaban caer sobre las cabezas inclinadas, las manos entretenidas en tallar cabello y cuerpo adivinando bajo la tela, antes de que el agua se acabara o se enfriara más. Qué diferencia con la sensación del baño caliente en la tina de madera de la hacienda, mientras la mano de Lorenza enjabonaba su espalda; qué diferencia con la sábana olorosa y suave que habría de cubrirla al término, pero Amanda no estaba en ese internado buscando algún tipo de regocijo sino por obediencia y para no ser víctima de persecuciones, vivía entre evangélicas o protestantes, que es lo mismo, a fin de no sufrir acosos como los que vivió su abuelo y la prole del abuelo antes de que Sebastián Lerdo de Tejada, abriéndose a la libertad de cultos, decretara que en el país era necesario otro sustento ideológico: laico y nacionalista, y cerrando seminarios expulsara, como escarmiento inmediato, a aquellos jesuítas empeñados en vestir el hábito en la vía pública, porque antes de la apertura, antes de la tolerancia la vida era el terror, eso contaba Donaciano y eso le había contado a él su padre: los dedos señalando a los protestantes, haciendo escarnio de su ideología; escupitajos, insultos, la noticia de algún ministro religioso muerto a pedradas o degollado o colgado de los pies, las voces de alarma porque un grupo de fanáticos había entrado al templo antorchas en mano, hombres dispuestos a quemar a los hijos de Lutero. Cuando Amanda escuchó por vez primera tales historias, una punzada de miedo se refugió para vivir en su vientre, igual que la marca que deja el hierro en las ancas del ganado, ¿y si esos tiempos volvieran como temía su padre? Imaginaba al peladaje balanceando la reja con el peso de sus cuerpos una y otra vez hasta vencerla, para entonces entrar en tropel pisando el escudo de armas, arbustos, flores, plantas arrasadas, pisoteadas, la violencia en un solo grito brutal hasta llegar al portón con machetes y troncos, los golpes atronadores cimbrando las vitrinas: ¡Aquí viven los evangelistas! ¡Hay que quemarlos! Entrarían las hordas de indios sudorosos y los curas: cuervos de sotana con los rostros deformados por el odio, caballos encabritados, perros, cerdos, órdenes, gritos, machetes y fuego, el fuego del infierno, las llamas lamiendo las paredes de cuartos y corredores, y en medio de la hecatombe la voz de Donaciano: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos”.

—Claro que llovieron ataques de los periódicos y de cada sacerdote tras el púlpito en las incontables iglesias del país, hay más iglesias católicas que gente —continuó relatando Donaciano después de golpear en la mesa; y Amanda sobresaltada hizo un gran esfuerzo para sacar de su casa a toda esa multitud, a los animales y a los demonios disfrazados con sotanas—. El colmo fue que acusaron a Lerdo de favorecernos: ignorantes, la libertad de cultos era una maniobra política para eliminar la influencia del clero en la educación y favorecer la emigración estadounidense y los capitales frescos, porque el país daba lástima con tanta miseria, pero eso nunca les ha importado a los católicos empeñados en crucificarnos. Pasó hace casi 20 años y siguen señalándonos. ¿Saben qué me dijo doña Salud? Que la Biblia no era una novela para andarla leyendo y que nos íbamos a condenar. ¡La influencia de los católicos romanos es la causa del atraso moral y cultural del país! ¡Cualquier día llega a Cuernavaca otro cura provocador y nos alborota el gallinero!

Por supuesto que Amanda no quería sufrir persecuciones, no quería estar en la hacienda el día que la turba venciera el portón de madera para quemarlos: el patio enlosado conduciendo el río de fuego, las ventanas estallando en cientos de prismas y el plañido de la servidumbre bajo los gritos asesinos; era preferible vivir segura entre las paredes pelonas del internado, entre niñas que cantaban himnos con voces de ángel y maestras de ojos azules que valoraban su aplicación porque ni sus manos ni sus piernas habían sido víctimas de la vara sino al contrario, una vez Miss April la premió con una caricia, a ella que era morena y no a las muñecas rubias, sus compañeras; entonces qué bueno estar a salvo, quizás hasta se blanqueara. Ah, pero qué ingrata, la piel de Donaciano era del mismo color y sin embargo no había hombre más guapo que él ni mujer más linda que su madre, que era blanquita como Genaro y como el primogénito… ¿y si también sus padres morían abrazados por el fuego? ¿Y si los cuchillos rebanaban sus cuellos como el de aquel marrano del que brotaron dos cubetas de sangre? Los animales son criados con un propósito, el de alimentarnos, dijo Lorenza para diluir los remordimientos de su hija ante el platón de costillitas de cerdo, entonces su sacrificio es bien visto a los ojos del Señor. ¿Son los hombres guiados en la fe para alimentar el fanatismo religioso? ¿También eso es bien visto a los ojos del Señor? Con las lágrimas a punto de traicionarla alargaba la diestra para acariciar la Biblia antes de dormirse, dibujando con el índice su nombre grabado en letras de oro: “Bienaventurados los que padecen porque de ellos es el Reino de los Cielos”.

A los ocho la niña ya no restaba los meses cada mañana, tenía una amiga: Annie, y su hermano Genaro iba a visitarla un sábado sí y otro no, como ya era grande a los doce años y el señor de la Paz lo había autorizado por escrito. muy temprano el muchacho tomaba el tranvía de mulas hasta el límite sur de la ciudad, luego había que serpentear caminando la zona de huertas inundada de olores a limas y azahares y ya estaba frente al portón haciendo sonar la mano de bronce; miss Amanda corría a recibirlo con la sonrisa ancha para conversar en el jardín durante dos horas, mientras las magnolias y las rosas los iban llenando de aromas. El, alquimista de imágenes, contaba de la magia del alumbrado público en las calles principales de la ciudad, de la elegancia del paseo de Bucareli y la estatua de la Victoria que parecía de oro, o de los grandes inventos como la cinematografía: tiras de celuloide capaces de reproducir el movimiento de las personas; y de los automóviles: esas máquinas ingeniosas con caballos en el motor, sí, caballos de fuerza que la niña imaginaba a escala y en plena carrera. Cuando el turno era de Amanda, la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda aparecían por entregas quincenales. Conforme se acercaba la hora de la comida las miradas curiosas iban apareciendo a través de las ventanas de los corredores y una misionera hacía rondines disimulados. Nunca surgió la hacienda en sus conversaciones, tampoco la nostalgia.

En cambio Lorenza no lograba acostumbrarse, le dolían la distancia y el distanciamiento de esos hijos que poco a poco eran menos suyos; la angustiaba el correr de los meses porque terminada la escuela secundaria Genaro se iría tres años al país del Norte, a estudiar medicina homeopática, y Pedro tendría la edad escolar necesaria para que lo internaran en México, entre evangélicos buenos, sí, y desconocidos y regañones también, porque el niño era travieso y berrinchudo y mañosito para comer. ¿Quién iba a consolarlo cuando despertara llamándola? De nuevo el baúl y las camisas bordadas con las iniciales de Pedro y los camisones y los suéteres tejidos para el frío, de nuevo el silencio en la casa tan grande. A ella la educaron para dar hijos a luz y después criarlos bajo su sombra: acunar sus llantos, limpiar los raspones, bajarles la temperatura envolviéndolos en zarapes, aliviar el dolor de muelas con clavo, las rozaduras con baños de asiento y los retortijones con aceite de ricino. Ay, Pedrito, si tan sólo no crecieras así de rápido podría seguir guardándote en mi regazo…

—Es que yo pienso que los muchachos están muy solos y tan lejos, Donaciano, como huérfanos, y aunque le pido al Señor que me los cuide, y aunque los bendigo en su nombre cuando se van, se me queda el corazón mortificado. Si viviéramos una mitad del año allá y la otra aquí, si nombraras un administrador de mucha confianza y le dejaras los abarrotes a uno de tus hermanos, ya ves que siempre te dicen que…

—Calla, mujer, una cosa es que me preocupe por la educación de los hijos, así como mi padre se preocupó de que yo estudiara, y otra muy distinta que para hacer muchachos blandengues abandone lo que nos pertenece: la heredad. Estos son tiempos de paz y progreso. ¿Cómo renegar de la bonanza con que el Señor nos bendice? Mira a tu alrededor, hace 30 años no éramos más que una pequeña parte del Estado de México asolada por gavillas de bandoleros como Los Plateados, hoy somos el estado libre y soberano de Morelos, la región más próspera del país, la puerta principal a la capital, la buena tierra para crear ganado y sembrar hectáreas de trigo que producen toneladas de harina. Porque todo se da bajo este cielo y sobre esta tierra, y ahí están las arroceras anegadas para probarlo, y ahí están las líneas de ferrocarril que son las venas del futuro; mira los trapiches y los campos erguidos en cañas color de sol y la música en las ruedas de molino que llevan agua a los surcos y la lluvia de mariposas negras revoloteando los cielos durante la zafra. No, Lorenza, salvo que el Señor disponga otra cosa de aquí me sacan sólo con los pies por delante, no desperdicies las lágrimas.

En el mes de julio la directora del Sarah L. Keen recibió una carta en la que Donaciano explicaba que, si bien no era partidario de romper las reglas de esa magnífica escuela, se atrevía a solicitar, con todo respeto, se hiciera una excepción puesto que su esposa, que a últimas fechas había estado delicada de salud, deseaba celebrar el onomástico número nueve de su única hija llevándola de paseo. El internado era absolutamente estricto así que hubo junta de maestras: hacer excepciones quebranta la disciplina. Sí, pero el señor de la Paz es uno de nuestros padres modelo, paga puntual y además nos manda piernas de jamón ahumado. Un día completo de inasistencia a clases. Miss Amanda es una alumna sobresaliente y disciplinada. Pero insisto, romperíamos el reglamento. Su madre ha estado enferma… Una semana después, en punto de las siete de la mañana, los señores de la Paz esperaban en el recibidor: él de traje listado, sombrero de carrete y polainas. ¡Amanda nunca lo había visto tan elegante! Ella con fichú, zapatos borceguí, sombrilla bordada, guantes y una gran caja en las manos.

—¡Qué vestido tan hermoso, mamacita! ¿Es mi cuelga? ¿Usted me lo hizo?

Lorenza asentía feliz, el pañuelo en la mano, el hombre jugaba con el sombrero y se acomodaba las antiparras para disimular los sentimientos.

—¿Me lo puedo estrenar? Me cambio rápido, ¿sí, papacito?

—Ve y no te tardes.

Por fin la niña iba a conocer esa ciudad armada a pedazos sobre las conversaciones de Genaro. ¿y sus hermanos? Ni siquiera se acordó de preguntar por Pedro. ¿Acaso tendría a sus padres para ella sola? Si supiera bailar polca brincaría a ese ritmo por todo el dormitorio.

La ciudad olía a amanecer, unas mujeres barrían la calle y otras entraban a las iglesias con actitud de recato y la cabeza enrebozada; los obreros iban de prisa, itacate al hombro; ante sus ojos desfilaron estudiantes ruidosos, perros, llanos, iglesias y milpas. La familia de la Paz llegó al Canal de la Viga. Donaciano ofreció apoyo para que subieran a la canoa cubierta con un toldo de ramas y flores que los transportaría a Santa Anita, la mano de Lorenza temblaba, ¿y si se hunde? La niña supo que su mamá tenía miedo porque la mirada brincaba sin control por el entorno y hubiera deseado tener la palabra mágica a flor de labios, pero le era imposible sustraerse de la grata sensación de patinar sobre el agua e hizo como que no se daba cuenta.

—Compórtate mujer, ¿no ves que el muchacho empuja la trajinera con esa vara larga apoyándose en el fango? No está hondo.

La esposa clavada a la madera que servía de asiento y la hija admirando los surcos de espejo que la canoa dejaba a su paso y la sombra de los huejotes que como vigías con penachos bordeaban el canal; había muchas trajineras y muchas familias y vendedores de flores, frutas y dulces, e incluso músicos cantando a voz en cuello, saludándose, riendo a carcajadas, y la única miedosa era Lorenza, ¿miedo de qué?

Al concluir el paseo se trasladaron al centro de la ciudad en un coche de alquiler. La niña iba feliz, sin perder detalle: lo afrancesado de las construcciones, los gendarmes con uniforme nuevo y los carruajes de todas las formas: elegantes, simples, recargados de adornos; las señoras con sombreros de pluma, algunos caballeros de bastón y también jinetes, ¡qué refinamiento!, no como en el canal donde había desde prietitos hasta extranjeros. Los únicos que desarmonizaban por todos lados eran los léperos: qué sucios y andrajosos, qué distintos a los campesinos de la hacienda. El cochero dejó a la familia frente al Hotel Iturbide, sobre la calle de Plateros, para comer en la Maison Dorée: un local de manteles largos, con terraza y arcos, y un gran globo de vidrio en medio, una lámpara de filamento, según dijo Donaciano; los meseros —camisas muy blancas, mandil sujeto en la cintura y corbata de moño— eran obsequiosos: pasen ustedes, a sus órdenes profesor, nuestra especialidad, abogado. Respuestas salpicadas de reverencias hacia los caballeros de levita cruzada y chistera. Los ojos de Amanda registraban cada detalle, nunca había estado en un restaurante: el menú, la orden, la servilleta que el “garzón” abandonó en su regazo, la fantasía excitada con los aromas y la boca hecha agua mientras su padre agradecía a Dios por el onomástico, por la salud, por la comida. A la niña le trajeron un pato en salsa holandesa que devoró emocionada, incluso recogía los restos de crema gobernando el tenedor con un pedazo de pan en la punta cuando al llevarlo a la boca se le atravesó el gesto severo de su padre. No habría postre.

—Aunque sea una rebanada de pastel, Donaciano, para cantarle “Las mañanitas”.

—¿Estás satisfecha, Amanda?

—Sí, papacito, sí, muchas gracias —dijo una y otra vez para que se borraran sus excesos, la gula, la falta de educación en un sitio tan elegante, mientras la tristeza, gota de aceite, se le extendía en las entrañas por decepcionarlos, por el pastel que ya no comería, por la pena en los ojos de mamacita.

El señor de la Paz pidió un café, las mujeres permanecieron en silencio, los ojos clavados en el mantel, hasta que los labios de Lorenza empezaron a murmurar:

—Estas son / Las Mañanitas / que cantaba / el rey David / a las niñitas bonitas / se las cantamos aquí. ¡Feliz cumpleaños, hija!, te queremos mucho —y el desconsuelo se diluyó en una sonrisa.

Caminaron por la calle de Plateros: carruajes, señoras emperifolladas, sacerdotes, caballeros con bastón y bombín; una multitud iba y venía, pasaron frente al Jockey Club que a Amanda le pareció muy sobrio con todos esos azulejos de Talavera en las paredes; los cuatro árboles de la Plazuela de Guardiola estaban a punto de fenecer en contraste con los verdores del parque de la Alameda. Siguieron hasta el bellísimo quiosco central, de construcción morisca, para deleitarse con los compases de “Dios nunca muere” que interpretaba la Banda de Zapadores, y regresaron a la fuente mayor, en cuya pila se agitaban docenas de peces dorados intranquilos por las intrusas manos infantiles. Donaciano sugirió reposar la comida en una banca, la sombra de los árboles y los murmullos de la fuente hacían que los párpados de Amanda se cerraran traicionándola, porque ella quería verlo todo, escucharlo todo, comerse la ciudad para traducir las sensaciones ante el auditorio gulusmero del internado; que las horas se volvieran días y que esa fiesta no acabara nunca; recargó la cabeza un momento, sólo un momento en el brazo de Lorenza, y la venció el sueño.

A los cerdos les brotaron plumas y graznaban aleteando para huir del machete del primogénito; ella quería salvarlos pero no encontraba otra opción que comérselos a grandes mordiscos celebrados con trompetas y trombones celestiales; uno y otro y otro cerdo alado desaparecían tras sus dientes de fiera y un brazo elástico, suyo y ajeno, extraía los huesos de las patas palmeadas limpias para lanzarlas al canal de la Viga; con las mejillas hinchadas y las plumas en pelo y ropa fue corriendo tras el último cerdo: cochi, cochi… En cuanto su hermano Elías marchó sobre ella —ceñudo, malicioso, el machete en alto— dispuesto a extraer las aves de su abdomen, empezó a transformarse en la directora del internado: la bata negra sobre el vestido negro, las manos huesudas, el machete vuelto regla, los ojos azules y hundidos, ojos de rata. Y atrás de miss Sankey aparecieron las maestras enarbolando reglas y varas de membrillo y tablas para azotar a Amanda, para castigarla hincada sobre las piedras por tragona, por grosera, para dejarla sin comida una semana. Cochi, cochi. la cabeza sangrante era el guardarropa.

A saber si fue mucho o poco rato, Amanda sintió una mano sobre la mejilla y sus ojos fueron incapaces de ver otra cosa que árboles, no supo dónde estaba, ¿en la huerta?, ¿en el corral?, se abrazó a Lorenza hasta que las lágrimas de esos ojos verdes amados empezaron a perderse en el pañuelo blanco. Donaciano se puso de pie frente a ellas consultando el reloj que pendía de la leontina. Ya es hora, dijo, Amanda debe regresar al internado antes de las cinco de la tarde. Y tú, aplaca esos lloros, accedí al festejo con tal de verte contenta y ya ves, fue inútil.

—No le hagas caso a tu papá, hijita linda, así quieren los señores. Estudia mucho y que Dios te bendiga y proteja.