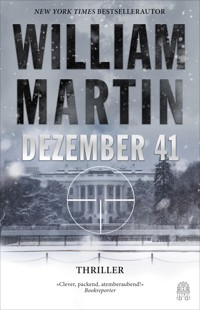

18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Tödliche Weihnachten im Weißen Haus: Dezember 41 des New-York-Times Bestsellerautors William Martin ist ein sensationeller Thriller, der auf einer wahren historischen Begebenheit basiert. Einen Tag nach Pearl Harbor versammeln sich die schockierten Amerikaner vor ihren Radios und müssen mit anhören, wie Franklin D. Roosevelt den Kriegseintritt der USA erklärt. In Los Angeles plant unterdessen der deutsche Spion Martin Browning einen Anschlag auf den amerikanischen Präsidenten. Er will Roosevelt am Weihnachtsabend töten, wenn dieser vor dem Weißen Haus den Weihnachtsbaum erleuchtet. Wer wird ihn aufhalten? Der unerbittliche FBI-Agent Frank Carter? Oder Kevin Cusack aus Hollywood, der auch den Deutschen Bund in L.A. ausspioniert und schnell selbst zum Verdächtigen wird? Oder Vivian Hopewell, die ambitionierte Schauspielerin, die sich als Brownings Ehefrau ausgibt und sich dabei unweigerlich in ihn verliebt? Während die Uhr tickt, beginnt ein Höllenritt, der am Weihnachtsabend 1941 zu einem atemberaubenden Showdown im Weißen Haus führt – wo Franklin D. Roosevelt nicht nur den Weihnachtsbaum erleuchtet, sondern auch einen Überraschungsgast namens Winston Churchill empfängt. »Ein absoluter Kracher!« Karen Robards

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 619

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

William Martin

Dezember 41

Thriller

Thomas Gunkel | Tobias Rothenbücher

Für Chris

Im Boot und beim Wandern,

in überfüllten Räumen und in Quarantäne,

nach einem halben Jahrhundert

der Mittelpunkt, auf den Verlass ist.

Erster TeilLos Angeles

Montag,

8

. Dezember

1941

Es war das größte Radiopublikum aller Zeiten.

Man lauschte an der kalten Küste von Maine. An der Wall Street wurde der Aktienhandel eingestellt, damit alle Radio hören konnten. An den Fließbändern der Automobilindustrie in Detroit machten die Arbeiter eine lange Mittagspause, um die Sendung mitzubekommen. Sogar in den Schlachthöfen von Chicago wurde die Arbeit unterbrochen. Und jetzt, wo es wieder regnete und kein Staub mehr durch die Luft wirbelte, hörten auch die Farmer in Kansas, Nebraska und Iowa zu, die genug Mais und Weizen anbauten, um die ganze Welt ernähren zu können.

Überall dort, wo die Muskelkraft Amerikas die Staaten, Städte oder Familien miteinander verband, lauschte man dem warmen Bariton, dem vornehmen Tonfall, der aus dem Radio drang …

… denn an jenem Morgen war Amerika in der kalten Realität des Krieges erwacht, eines Krieges, der in allen Zeitzonen herrschte, die ganze Welt umspannte und wieder einmal der Vater aller Dinge war.

In Hawaii brannten die Kriegsschiffe der U.S. Navy unter riesigen düsteren Wolken aus schwarzem Ölrauch. Im Pazifik griffen japanische Truppen an. In Winterstürmen aus Blut und Schnee schlachteten sich Russen und Deutsche vor Moskau ab. Durch ganz Europa hallten die Tritte von Stiefeln, vereinzelt regte sich Widerstand, und den Frachtschiffen auf dem wogenden grauen Atlantik stellten U-Boote nach. Doch die Amerikaner hörten Radio, denn Franklin Roosevelt wollte eine Erklärung abgeben.

In Washington beschrieb der Radiosprecher von CBS den vollen Kongresssaal, die angespannte Atmosphäre, und sagte plötzlich, lauter: »Ladys und Gentlemen, der Präsident hat den Saal betreten und begibt sich zum Podium.«

Und aus den volltönenden Radioschränken und plärrenden tragbaren Geräten in allen Winkeln des Landes drang ein dröhnender Lärm, eine Mischung aus Jubel und Wutgebrüll, der harsche, raue, grimmige Aufschrei von Amerikanern, die sich von ihrem Schock befreiten und Kraft zogen aus dem Präsidenten, der sich aus seinem Rollstuhl erhoben hatte und mit übermenschlicher Willenskraft aufrecht vor ihnen stand.

Als der Lärm verstummte, sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses: »Sehr geehrte Senatoren und Abgeordnete, ich habe die Ehre, Ihnen den Präsidenten der Vereinigten Staaten anzukündigen.«

Wieder dröhnender Jubel, und plötzlich war Franklin Roosevelts Stimme zu hören, entschlossen, selbstsicher und unerbittlich: »Herr Vizepräsident, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses: Gestern, am 7. Dezember 1941 – einem Tag der Schande –, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika unangekündigt und vorsätzlich von See- und Luftstreitkräften des japanischen Kaiserreichs angegriffen …«

Im Westen hatten die Radiosender in der Nacht das Programm beendet, damit die japanischen Bomber sich nicht an ihnen orientieren konnten.

Doch jetzt flog Roosevelts Stimme über Wüsten und Gebirge hinweg in den warmen grünen Traum Südkaliforniens, hinein in die Boulevards, die sich wie ein Raster über Salatfelder und Orangenhaine legten, auf die langen, schnurgeraden Durchgangsstraßen, die dort endeten, wo sich strauchbedeckte Hügel erhoben und das riesige Areal von Los Angeles begrenzten und unterteilten, hinein in die Büros, Cafés und Autos, in denen die Menschen lauschten – ohne zu ahnen, dass, während Roosevelt zu ihnen sprach, ein Nazi-Attentäter in einem nahe gelegenen Canyon auf Zielscheiben schoss, weil er eine schier ungeheuerliche Tat vollbringen wollte. Und sie ahnten auch nicht, wie viele von ihnen er in seine dunklen Machenschaften hineinziehen würde.

Einer von ihnen, ein junger Mann namens Kevin Cusack, lauschte der Rede in der Drehbuchabteilung von Warner Brothers. Er und seine Freunde hätten eigentlich arbeiten sollen. Sie hatten die Aufgabe, Theaterstücke und Romane zu lesen, die aus New York geschickt wurden, sie zusammenzufassen und zu beurteilen. Auf dem Tisch lag ein Stapel Bücher und Manuskripte. Doch bestimmt hörte sich auch Jack L. Warner die Rede an, warum sollten sie dann darauf verzichten?

Kevins nächster Text war ein Theaterstück, das Everybody Comes to Rick’s hieß. Er setzte keine große Hoffnung darauf. Er brauchte bloß den Einzeiler des Dramaturgen zu lesen: »Eine im Krieg angesiedelte Dreiecksgeschichte in Casablanca.« Er konnte Dreiecksgeschichten nicht ausstehen. Aber wenn man für einen Dollar zwölf pro Stunde auf der untersten Stufe der Drehbuchabteilung beschäftigt war, nahm man alles, was einem vorgesetzt wurde.

Und zusammen mit seinem irischen Nachnamen und den kräftigen irischen Augenbrauen war der Job eine gute Tarnung. Seinen Freunden beim Amerikadeutschen Bund gefiel es, dass er tagsüber in einem »Nest von Hollywoodjuden« arbeitete und jeden Abend ins Deutsche Haus, den Treffpunkt des Bunds, kam, um deutsches Bier zu trinken und den neuesten Klatsch zum Besten zu geben. Hätten sie gewusst, dass er in Wirklichkeit ein Spion war, der Informationen an das Los Angeles Jewish Community Committee weitergab, das sie wiederum dem FBI übermittelte, hätten ihn diese jovialen Deutschen wohl auf der Stelle umgebracht.

Doch im Studio fühlte er sich sicher. Und als Roosevelt sagte: »Egal wie lange es dauern wird, diese vorsätzliche Invasion abzuwehren, das amerikanische Volk wird in seiner Rechtschaffenheit einen vollständigen Sieg erringen«, da jubelte Kevin gemeinsam mit den Kongressabgeordneten und Senatoren in Washington.

Das taten auch alle anderen am Konferenztisch. Jerry Sloane, ein leicht erregbarer Mensch, wischte sich eine Träne weg. Sally Drake, die einzige Kollegin im Raum, die Frau mit dem Vassar-College-Akzent und der Katharine-Hepburn-Hose, steckte die Finger in den Mund und ließ einen lauten Pfiff ertönen. Ziemlich gut für eine Studierte.

Kevin mochte Sally. Genau wie Jerry stand er auf sie. Doch Jerry hatte offensichtlich die besseren Chancen. Vielleicht mochte Kevin deshalb keine Dreiecksgeschichten.

Drüben an der West Olive verströmte das Big Time Breakfast of Burbank die typisch amerikanischen Aromen von Speck und Kaffee. Im Kleinen ging das Leben am Tag nach Pearl Harbor weiter wie immer. Die Leute waren hungrig. Die Leute waren durstig. Sie träumten von besseren Zeiten. Doch als die Stimme des Präsidenten im Radio ertönte, verstummten die Gespräche, und das Tellerleerkratzen an den Tischen und an der Theke wurde eingestellt. Plötzlich hörten alle Komparsen und Studioarbeiter zu, bis auf eine junge Frau im gelben Kleid, die am Ende der Theke saß, ihren Kaffee trank und ins Leere starrte.

Vivian Hopewell hatte kein Geld fürs Frühstück, zumindest nicht für eins im Restaurant. Ihr Geld reichte kaum für eine Schüssel Cornflakes zu Hause, falls man das Zimmer in einer schäbigen Pension in Glendale so nennen wollte.

In ihrer Handtasche befanden sich drei Nickels, zwei Dimes und ein Umschlag mit einem glänzenden Porträtfoto. So ein Foto hatte sie stets dabei. Man musste vorbereitet sein. Jetzt im Krieg würde sie vielleicht eine Pause einlegen. Zu Hause hatten die Leute immer gesagt, sie sehe aus wie die junge Marlene Dietrich. Vielleicht würde ihre teutonische Statur die Aufmerksamkeit eines Besetzungschefs wecken, der eine Nazi-Schurkin benötigte.

Doch in der braunen Papiertüte zu ihren Füßen steckten ein weißes Paar flache Schuhe mit Gummisohlen und eine graue Uniform, als Beweis, dass sie auch kellnern konnte, wie sie es in Annapolis, Maryland, getan hatte, als sie noch Kathy Schortmann hieß.

Der Inhaber hatte sich gegen sie entschieden und eine andere Frau eingestellt. »Sie ist nicht ganz so hübsch wie Sie, und deshalb rennt sie auch nicht gleich nach drüben, wenn sie eine Statistenrolle in einer billigen Serie kriegt.«

»Drüben«, das war Tor vier, eine Öffnung in der Mauer, die das Warner-Brothers-Tonfilmstudio umgab, das für Vivian schöner war als der Tadsch Mahal … und genauso weit entfernt. Und es stimmte ja: Sollte sie je eine Rolle erhalten – braves Mädchen, böses Mädchen oder bloß als Statistin –, würde sie alles stehen und liegen lassen.

Sie trank ihren Kaffee aus und trat hinaus in die Sonne. Die schien zumindest immer. So ließ sich die Enttäuschung leichter ertragen. Vivian blickte noch mal zu Tor vier hinüber und ging dann den Busfahrplan nach Glendale durch. Vielleicht würde sie per Anhalter fahren und einen Nickel sparen. Oder zu Fuß gehen. Es waren nur zehn Kilometer, und sie hatte ja die flachen Schuhe dabei.

Auch FBI-Agent Frank Carter lauschte der Rede, bis er einen Schuss hörte. Er forderte den Fahrer auf, das Radio leiser zu stellen. Er saß im Fond des Dienstwagens, einer Ford-Limousine, mit drei weiteren Leuten, alle in dunklen Anzügen, wie es die Kleiderordnung des Edgar J. Hoover vorsah.

Sie waren auf dem Sunset stadtauswärts gefahren und am Riviera Country Club rechts abgebogen, eine noble Adresse in einer aufstrebenden Gegend der Stadt. Doch in L.A. konnte selbst die beste Straße an einem unbebauten Hügel enden oder in einen gottverlassenen Canyon führen. Oben fuhren sie auf die Sullivan Ridge Fire Road, gefolgt von einem Gefangenenwagen des Los Angeles Police Department. Sie wollten eine Razzia durchführen.

Links fiel das Land hinter graugrünen Kreosotbüschen und Lorbeersträuchern hundert Meter tief zu einem Bach ab, der Rustic Creek hieß. Dann stieg es wieder an, erhob sich in den Sonnenschein, zu dem Hügelkamm, der sich westwärts bis zum Meer zog.

Carter befahl dem Fahrer zu halten.

»Warum hier?«, fragte Agent Mike McDonald, der mit einer Karte auf den Knien ebenfalls hinten saß. »Auf der Karte ist die ganze Nazi-Anlage am Grund des Canyons verzeichnet.«

»Da sind auch ein Zaun und zwei Treppen zu sehen. Stell den Motor ab.« Carter stieg aus, musterte den Gefangenenwagen und gab ein Zeichen. Ausschalten. Dann stand er kurz da und lauschte.

Keine Schüsse mehr. Keine Warnrufe. Nur das Brummen eines Generators irgendwo unter ihnen – und Roosevelts Stimme, wie ein Flüstern im Aufwind treibend.

Also hörten sich die Nazis da unten die Rede ebenfalls an.

Carter betrachtete den Maschendrahtzaun. Die eine Seite verlief bis in den Canyon hinunter, die andere führte auf frischen Betonsockeln die Straße entlang und riegelte ein riesiges Grundstück ab, das sie 1933 dem Cowboy und Komiker Will Rogers abgekauft hatten.

»Sie haben alles eingezäunt«, sagte McDonald. »Zwanzig Hektar. Das ist ein langer Zaun. Und die Straße. Sie haben sie asphaltiert. Wer, zum Teufel, asphaltiert einen Schotterweg auf einem Hügelkamm?«

Carter gab keine Antwort. Das war auch nicht nötig. Es hatte keine Antwort verdient. In New York hatte er gelernt: Schreib nicht, wenn du sprechen kannst, sprich nicht, wenn du nicken kannst, nick nicht, wenn du zwinkern kannst. Beim FBI hatte ihm das geholfen, und er war bis zum stellvertretenden Chef des Außenbüros in L.A. aufgestiegen, das sich über Nacht in den hektischsten Ort der Stadt verwandelt hatte.

Noch bevor in Hawaii die letzten Bomben fielen, hatte der Fernschreiber die Namen japanischer und deutscher Staatsangehöriger ausgespuckt, zusammen mit amerikanischen Bürgern, die illoyale »Neigungen« zeigten. Einige waren gefährlich, andere nur Opfer ihrer Abstammung. Doch im Morgengrauen waren fünfundzwanzig FBI-Agenten, unterstützt vom LAPD, in der Stadt ausgeschwärmt und hatten zweihundertfünfzig Japaner verhaftet. Jetzt widmeten sie sich den Deutschen, und in diesem Canyon befanden sich viele Deutsche.

Das Grundstück wurde »Murphy Ranch« genannt, doch die tatsächlichen Besitzer hießen Stephens, und waren Bergbaumillionäre und Nazi-Sympathisanten, wovon es in L.A. jede Menge gab. Man fand sie beim Amerikadeutschen Bund, aber auch in Gruppen wie der Silbernen Legion, den America Firsters oder dem Ku Klux Klan.

Sie alle hatten sich in den letzten acht Jahren auf den »Tag der Entscheidung« vorbereitet, an dem sie sich erheben, alle Juden beseitigen und Hitler mit Glanz und Gloria in Hollywood empfangen würden. Eine echte fünfte Kolonne, direkt in der Stadt, wo der amerikanische Traum auf der Leinwand zum Leben erweckt worden war … und viele Menschen ihn lebten.

Das glaubte Carter jedenfalls, dank einer Truppe von Amateurspionen, die als Los Angeles Jewish Community Committee oder LAJCC bekannt war. Während das FBI Kommunisten jagte, hatten diese Juden und ihre Freunde ein paar mutige Spitzel in die Nazi-Gruppen eingeschleust. Carter war darüber heilfroh.

Er nahm den Hut ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Den meisten Leuten gefiel der immerwährende Frühling Südkaliforniens. Doch Carter war ein Ostküstenmensch. Für ihn waren siebzehn Grad im Dezember einfach nur … sonderbar. Er hoffte inständig, zurück nach New York oder Washington beordert zu werden, wenn er seine Arbeit nur ordnungsgemäß erledigte, und je früher das geschah, umso besser.

Auf der anderen Zaunseite führte eine lange Betontreppe an einem großen Stahltank vorbei und verschwand weiter unten zwischen den Bäumen.

Alles deutsche Wertarbeit bei diesen Nazis, dachte er. Sie hatten sogar ein großes Architekturbüro aus L.A. engagiert, das eine Vierzig-Zimmer-Villa entwerfen sollte, vermutlich als Hitlers Unterschlupf in Kalifornien. Von dem Haus war noch nichts zu sehen, doch die Besitzer hatten bereits Millionen investiert: für die Straßen, das Maschinenhaus, die Terrassengärten zum Anbau von Nahrungsmitteln, den Fuhrpark, ja sogar für einen Stall.

»Was für ein riesiger Tank«, sagte McDonald.

»Der ist für Wasser gedacht«, sagte Carter. »Das Benzin für die Generatoren ist weiter unten.«

Zwei Wachposten in glänzenden silbergrauen Hemden, blauen Reithosen und blauen Feldmützen – Mitglieder der Silbernen Legion – kamen schnaufend und keuchend die Treppe herauf, näherten sich, die Gewehre im Anschlag.

Bevor sie zu Atem kamen, befahl ihnen Carter, das Tor zu öffnen.

»Tut mir leid, Sir. Privatbesitz«, sagte einer der beiden.

Carter zeigte seine Dienstmarke. »FBI. Legen Sie die Gewehre weg und öffnen Sie das verdammte Tor.« Als sie zögerten, gab er Doane ein Zeichen, und der zückte seine Maschinenpistole.

Kurz darauf sprang das Schloss auf, und das Tor öffnete sich.

Carter befahl den Polizisten, die Leute von der Silbernen Legion zu verhaften. »Behalt die Treppe im Auge und schieß auf alles, was sich bewegt, aber es wird nicht geraucht«, sagte er zu Doane. Dann ging er zum Wagen zurück.

McDonald eilte ihm nach und sagte: »Wenn Doanie nicht rauchen kann, kriegt er den Flattermann. Und schießwütig ist er sowieso.«

»Heute sind wir alle schießwütig. Und das ist auch gut so.« Carter drehte sich zu dem Gefangenenwagen um und ließ den Finger in der Luft kreisen. Sirene einschalten.

Unten im Canyon hatte der deutsche Spion Martin Browning den Motorenlärm gehört. Als das Geräusch verstummte, sagte er den anderen, die Schießübung sei vorbei. Dann löste er seine Mauser C96 von ihrem Anschlagschaft.

Fritz Kessler hatte trotzdem ein letztes Mal abgedrückt, um zu zeigen, wer der Chef ihrer kleinen Zelle war, doch zumindest der spindeldürre Tom Stengle gehorchte.

Martin hatte sich ihnen an diesem Morgen nur widerwillig angeschlossen, doch Kessler hatte darauf beharrt, weil es auffällig sei, vom gewohnten Tagesablauf abzuweichen. Und montags machten sie nun einmal an der Murphy Ranch Schießübungen. Martin wusste, dass es an diesem Montag anders sein würde. Aber Spione, die vor aller Augen agierten, durften ihr Verhalten nicht ändern. Außerdem waren über das Kurzwellenfunkgerät im Maschinenhaus vielleicht Nachrichten aus Berlin eingetroffen. Das hier war wohl die letzte Gelegenheit, um den tödlichen Schuss zu üben. Und so war er auch heute gekommen.

Martin arbeitete am liebsten allein. Doch er brauchte einen Schießstand, und er brauchte Geld, denn das ermöglichte ihm, in verschiedene Identitäten zu schlüpfen, unterschiedliche Namen anzunehmen und mehrere Adressen zu benutzen.

Seine Familie glaubte, dass er noch in Deutschland sei und studiere. Aber Martin Browning – 1911 in Koblenz am Rhein als Martin Bruning geboren, seit dem elften Lebensjahr aufgewachsen in Flatbush, Brooklyn, ausgebildet in Heidelberg, rekrutiert vom Amt VI, dem Auslandsnachrichtendienst des Reichssicherheitshauptamts – hatte sich zwei Jahre vorher wieder in die Vereinigten Staaten eingeschlichen, an Bord eines deutschen Schiffes, das in Long Beach anlegte, einem beliebten Einreisehafen der Nazis, da das FBI in Kalifornien nicht so auf Deutsche achtete wie in New York und bestimmte Kreise des LAPD ihnen ausgesprochen freundlich gesinnt waren.

Browning hatte sich mit Hermann Schwinn, dem Leiter des Bunds in L.A., in Verbindung gesetzt, der jedes deutsche Schiff empfing, sich mit den Gestapo-Agenten besprach, die jedes Mal an Bord waren, und mit Befehlen, Propagandamaterial und amerikanischem Geld für Operationen an der Westküste zum Deutschen Haus zurückkehrte. Als Schwinn Martin aufforderte, sich dem Bund anzuschließen, gelangte Martin zu dem Schluss, dass es am besten sei, bei ihm gut angeschrieben zu sein, denn dann würde weiter Nazi-Geld fließen, das er noch dringender brauchte als alle Gunst der Welt.

Die Sirenen kamen jetzt näher, den Forstweg entlang zum Grundstückstor. Browning ließ seine Mauser in das hölzerne Holster gleiten, das zugleich als Anschlagschaft diente, und steckte es in eine Ledertasche. Dann sagte er den anderen, es sei Zeit aufzubrechen.

»Wir sollten zu den Ställen laufen«, sagte Stengle. »Uns Pferde nehmen und nach Norden reiten … den Mandeville Canyon rauf zum Mulholland …«

»Die FBI-Leute sind schon zu nah«, sagte Martin. »An denen kommst du nicht mehr vorbei.«

Stengles Stimme zitterte. »Ich … Ich will nicht erwischt werden.«

Browning blickte Kessler an. »Hast du einen Plan?«

»Wir haben draußen an der Straße geparkt, um jederzeit abhauen zu können.« Kessler tippte sich an die Schläfe als Zeichen, dass er an alles gedacht hatte. »Also gehen wir die Treppe hoch, während das FBI hier unten die Silberhemden verhaftet. Oben steigen wir in unseren Wagen und verschwinden.«

Etwa ein Dutzend Mitglieder der Silbernen Legion patrouillierte stets auf dem Grundstück, sie exerzierten, übten Straßenkampfstrategien und taten so, als wären sie echte Soldaten. Martin verschwendete an sie keine großen Gedanken, auch wenn Übung der erste Schritt zum Erfolg war. Das hatten Hitler und seine Braunhemden bewiesen.

Kessler wischte sich den Schweiß von der Stirn und suchte nach einer Zigarette.

Martin wusste, dass der stämmige deutsche Wichtigtuer, der als Kellner und Rausschmeißer in der Gaststube, dem Restaurant im Deutschen Haus, arbeitete, sich bemühte, gelassen zu bleiben. Er hielt ihn für einen Idioten der schlimmsten Sorte. Kessler hatte 1918 an der Westfront eine Zeit lang im Schützengraben gelegen, und seither glaubte er, mit allen Wassern gewaschen zu sein.

Stengle war jünger, ruhiger, ein gebürtiger Amerikaner. Als Handwerker war er auf der Suche nach einer festen Anstellung aus Maine zugewandert. Er hatte keine Stelle gefunden, was auch im achten Jahr von Roosevelts »New Deal« das Schicksal vieler Amerikaner war und sie für Anwerber der Nationalsozialisten besonders interessant machte. Auch von Stengles geistigen Fähigkeiten hielt Martin nicht allzu viel, allerdings war er sympathischer als Kessler.

Keiner von beiden würde Browning begleiten, wenn er nach Washington fuhr, und so kümmerte es ihn nicht, was aus ihnen wurde, solange sie ihn nicht verpfiffen.

Er sah, wie Kessler vergeblich ein Streichholz anzureißen versuchte. Dann noch eins. Er holte sein Feuerzeug raus, knipste es an und hielt es Kessler unter die Nase.

Kessler zog ein paarmal an seiner Zigarette. »Danke, Ash«, sagte er.

Sie nannten ihn »Ash«, weil sie fanden, dass er wie Ashley Wilkes in Vom Winde verweht aussah. Er war schlank und drahtig, hatte dunkelblondes Haar, wirkte gebildet. Eine gepflegte Erscheinung und ein leicht herablassender Ton ergaben eine gute Filmfigur. Aber wussten sie, dass Leslie Howard, der englische Schauspieler, der den vornehmen Südstaatler spielte, in Wirklichkeit Jude war? Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um es ihnen zu sagen.

Stattdessen kniete Martin sich hin und suchte mit den Händen das Gras ab.

»Was machst du da?«, fragte Stengle.

»Aufräumen.« Er hatte zehn Schüsse abgegeben. Also musste er zehn Patronenhülsen aufsammeln, um keine Spuren zu hinterlassen.

»Vergiss die Hülsen«, sagte Kessler. »Los, zur Treppe.«

Stengle sah Kessler besorgt an. »Aber was, wenn sie die Treppe bewachen?« Er drehte sich zu Martin um. »Was, wenn sie die Treppe bewachen, Ash?«

Martin gab keine Antwort. Er tastete nach der letzten Patrone. Hatte er nur neun Schüsse abgegeben? Nein. Zehn. Zehn im Magazin, zehn in der Zielscheibe.

Er hatte mitgezählt. Er zählte immer mit. Er war stets vorsichtig. Doch es war Zeit zu verschwinden.

Vielleicht würde den FBI-Leuten eine einzelne kurze Patrone unter den längeren Hülsen nicht auffallen. Vielleicht achteten sie gar nicht darauf. Jedenfalls konnte er nur neun Patronen finden.

In diesem Moment blitzten zwischen den Bäumen Blaulichter auf. Die FBI-Leute waren am Grund des Canyons angelangt.

Einer der Silberhemden kam durch den Bach gewatet. »Herr Kessler! Die Polizei ist da. Sie müssen abhauen.«

»Los, Ash, vergiss die …«, sagte Kessler.

Doch Martin war schon verschwunden, als hätte er sich in Luft aufgelöst.

Auf der Lichtung am Maschinenhaus hielt Frank Carter seine Dienstmarke hoch. »FBI. Sie sind alle verhaftet!«

»Lauft nicht weg«, sagte der Anführer der Silberhemden, ein junger Mann mit blondem Haar und einem starken Prärieakzent. »Gehorcht ihren Befehlen.«

»Genau«, sagte Carter. »Stellt euch wie brave Nazis in einer Reihe auf.«

»Wir sind Amerikaner, Sir«, sagte der Anführer.

»Na klar«, sagte Carter.

Im Maschinenhaus war eine deutsche Stimme zu vernehmen. »Bitte beachten Sie, dass wir keinen Widerstand leisten, mein Herr.«

Carter deutete mit einer Kopfbewegung hinüber. »Sieh mal nach, wer da drin ist, McDonald.«

»Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?«, fragte der Deutsche.

»Wir haben einen Durchsuchungsbefehl«, erwiderte Carter, »wir haben Haftbefehle, wir haben einen hinreichenden Tatverdacht. Wie heißen Sie?«

»Hans Schmidt.« Er streckte das Kinn vor und trug das arrogante Gebaren eines preußischen Offiziers zur Schau, ein netter Auftritt für einen Mann in einem zerknitterten braunen Anzug und einem zerdrückten Filzhut.

»Was machen Sie hier?«

»Ich bin der Verwalter, mein Herr.«

»Ich bin nicht Ihr Herr.« Carter wandte sich an einen Polizisten. »Leg ihm Handschellen an.«

Plötzlich ertönte das Rattern der Maschinenpistole.

»Ich hab dir doch gesagt, du sollst Doanie nicht verbieten zu rauchen«, sagte McDonald.

Martin Browning hörte auf zu laufen und horchte, woher die Schüsse kamen. Hatte ein FBI-Mann Kessler und Stengle an der Flucht hindern wollen? Gut – besonders wenn beide tot waren. Besser tot als geschwätzig.

Er benutzte einen Fluchtweg, den er selbst ausgekundschaftet hatte und auf dem er nun allein unterwegs war. Er stapfte durch Büsche und Gestrüpp, direkt am Rustic Creek entlang, duckte sich hier, machte dort einen Sprung, lief, wo immer es möglich war, ignorierte die Nässe, wenn er ins Wasser trat, eilte von Fels zu Fels bergab, aber kontrolliert. Stets kontrolliert.

Er trug gute Schuhe, einen blauen Wollanzug, ein weißes Hemd. Seine Ledertasche hatte er um die Schulter geschlungen und sah aus wie ein Geschäftsmann auf dem Weg zur Arbeit, auch wenn dieser Weg an einem Bach entlangführte, gesäumt von buschigem Dickicht und großen Villen, die an das spanische Kalifornien oder den Kolonialstil Virginias erinnerten.

Der Gefangenenwagen des LAPD füllte sich mit Silberhemden. Die meisten wirkten trotzig oder wütend, doch einige schienen verlegen zu sein, als hätten sie begriffen, dass sie in ihren albernen Uniformen wie Statisten und nicht wie Soldaten aussahen, besonders jetzt, wo der wirkliche Krieg begonnen hatte.

»Nächster Halt dann Terminal Island«, sagte Carter zu dem Verwalter.

»Das Wort Terminal gefällt mir gar nicht.«

»Sie werden jede Menge Gesellschaft haben. Aber wenn Sie uns helfen …«

»Wie denn?«

»Erzählen Sie mir, was uns entgangen ist … und vor allem, wer.«

»Kann ich nicht sagen. Die Besitzer stellen das Grundstück vielen Gruppen zur Verfügung. Sie sind Freunde Deutschlands.«

»Sie meinen wohl, Freunde Hitlers.«

»Hitler und Deutschland sind ein und dasselbe, und alle haben die Hoffnung auf eine gute Freundschaft mit Amerika.«

Carter hätte ihm fast ins Gesicht gelacht.

Dann kam McDonald aus dem Maschinenhaus. »Hey, Chef! Sie haben ein Kurzwellenfunkgerät!«, rief er.

»Hast du Codebücher gefunden?« Carter wandte sich an Schmidt. »Haben Sie Codebücher?«

»Codebücher? Wofür sollten wir so was brauchen?«, fragte der Deutsche.

Martin Browning blieb in der Betonröhre stehen, die unter dem Sunset Boulevard hindurchführte. Er band sich seine Krawatte um, trocknete die Schuhe mit einem Handtuch ab, das sich stets in seiner Tasche befand, und spritzte sich ein paar Tropfen Old Spice ins Gesicht. Es ging nicht, dass ein Herrenmodeverkäufer in Burbank auf der Arbeit wie jemand roch, der sich gerade durch einen Canyon geschlagen hatte. Schließlich schöpfte er noch eine Handvoll Wasser aus dem Bach, der durch das Rohr floss, befeuchtete sein Haar und kämmte es zurück.

Damit wurde er zu James Costner, einem Mann, der auf sein äußeres Erscheinungsbild und seinen Wohlgeruch achtete, der den Unterschied zwischen ägyptischer Baumwolle und Billigware erkannte, auf dessen Rat man vertrauen konnte, wenn es um die Länge eines Hosenaufschlags oder eine kleine Korrektur an der Taille ging. Das i-Tüpfelchen war eine Hornbrille mit Fensterglas, die ihm ein zivilisierteres Aussehen verlieh, auch als er die Böschung zum Halbschatten der »Dead Man’s Curve« erklomm.

So wurde die Haarnadelkurve auf dem Sunset Boulevard genannt, der berühmten Durchgangsstraße, die von der Innenstadt von Los Angeles durch Hollywood und Beverly Hills verlief und mit einer kurvenreichen, acht Kilometer langen Bergabstrecke Richtung Pazifik endete. Die Dead Man’s Curve war der perfekte Ort für Raser, um gegen Bäume zu krachen oder auf die Gegenfahrbahn zu geraten. Vor allem konnte ihn hier ein FBI-Mann, der an der Ecke postiert war, nicht sehen. Und ein Stück weiter mündete eine Ausweichbucht in eine unbefestigte Straße, dort konnte ein Auto gut halten.

Die unbefestigte Straße führte zwischen Bäumen hindurch zum Will-Rogers-Polofeld, wo sich die Hollywoodgrößen an den Wochenenden vergnügten. Ein paar von ihnen, wie Darryl F. Zanuck und Hal Wallis, setzten tatsächlich Helme auf, schwangen sich in den Sattel und spielten mit. So stand es zumindest in den Klatschspalten.

Kessler hatte oft gesagt, sie könnten »jede Menge bedeutende Juden« töten, wenn sie sich auf der anderen Seite des Rustic Canyon hinaufschlichen und an einem Sonntagnachmittag das Gewehr anlegten. Er hätte Zanuck gern umgebracht, weil er vermutlich Kommunist war, denn er hatte den Film Früchte des Zorns gedreht. Als Browning ihm erklärte, dass Zanuck kein Jude war, sagte Kessler, er sehe aber wie einer aus und verhalte sich auch wie einer, was sogar noch schlimmer sei.

Martin wollte damit nichts zu tun haben. Jetzt, wo der Tag der Entscheidung bevorstand, hatte er es auf einen größeren Fisch abgesehen als diesen Großkotz von Filmproduzenten, egal ob er Jude war oder nicht. Trotz der Indoktrination beim Reichssicherheitshauptamt zählte Judenhass nicht zu Martins Eigenschaften. Wenn er jemanden hasste, dann die Franzosen, die nach dem Ersten Weltkrieg Koblenz besetzt und seine Eltern gezwungen hatten, nach Amerika auszuwandern.

Er ging zu der Ausweichbucht und streckte den Daumen aus. Ihm war egal, wie er von hier wegkam. Er würde sogar mit einem Juden aus Hollywood fahren.

Frank Carter saß in dem Wagen mit dem deutschen Verwalter. Er wusste, dass der Mann log, sobald er nur den Mund aufmachte, doch er hatte noch Fragen. Er hielt ihm eine Handvoll Patronen hin. »Können Sie das erklären? Die hab ich im Gras gefunden.«

»Patronenhülsen an einem Schießstand? Wie überraschend.«

Carter nahm eine, die kleiner war als die anderen. »Sieht aus wie Kaliber sieben Komma dreiundsechzig mal fünfundzwanzig Millimeter, wahrscheinlich eine Pistolenpatrone, zwischen lauter Gewehrhülsen.«

Der Deutsche starrte aus dem Fenster, als ginge ihn das Ganze nichts an.

»Wie Sie wollen«, sagte Carter. »Ich habe gehört, auf Terminal Island soll es zu dieser Jahreszeit herrlich sein.«

Nachdem er zehn Minuten lang versucht hatte, einen Wagen anzuhalten, wünschte Martin Browning, er hätte Claudette Colbert dabei. In Es geschah in einer Nacht verschaffte sie sich und Clark Gable eine Mitfahrgelegenheit, indem sie einfach das Bein vorstreckte. Aber das hier war kein Film, und niemand hielt an. Und je länger er dastand, desto wahrscheinlicher war es, dass Polizisten vorbeikommen und anhalten würden, um einen gut gekleideten Mann zu verhören, der am Tag nach Pearl Harbor an einem einsamen Abschnitt des Sunset per Anhalter fuhr.

Plötzlich kam ein 39er Lincoln Zephyr-Cabriolet, kastanienbraun und verchromt, mit runtergelassenem Verdeck den Hügel herunter, drosselte das Tempo und bog in die Ausweichbucht. Der Fahrer war um die sechzig, blickte ihn durch eine Sonnenbrille an, sah wohlhabend aus und schien Gesellschaft zu suchen.

Martin bildete sich etwas darauf ein, Menschen schnell durchschauen zu können, ihre Gesichter, ihr Gehabe, ihre Welt, die sie sich als Ausdruck ihrer selbst schufen. Und er war zu dem Schluss gelangt, dass Amerikaner viel zu freundlich und viel zu vertrauensselig waren. Doch die Welt dieses Mannes gefiel ihm. Ihm gefiel der Wagen. Also zeigte er das künstliche Lächeln, das er ein- und ausschalten konnte wie eine Neonreklame. »Leere Batterie. Könnten Sie mich zur Straßenbahnhaltestelle in Temescal mitnehmen?«

Ohne groß zu überlegen – vielleicht hielt auch er sich für einen guten Psychologen –, sagte der Fahrer: »Steigen Sie ein.«

Martin nahm auf dem roten Ledersitz Platz und stellte seine Tasche auf den Boden.

Der große Lincoln fuhr zurück auf die Straße. Es herrschte nicht viel Verkehr. Im Radio lief »Chattanooga Choo Choo«.

Martin nannte seinen Decknamen: »Ich heiße James.«

»Ich heiße Arthur. Mögen Sie den Song?«

»Mag den nicht jeder?«

»Steht seit gestern an der Spitze der Charts. Verdammtes Pech, wenn Sie mich fragen.«

»Wieso das?«

»Wieso?« Der Mann stieß ein spöttisches Lachen aus, wie ein Profi, wenn ein Amateur eine dumme Frage stellt. »An dem Tag, an dem du die Nummer eins der Hitparade wirst, kommen die Japsen und bombardieren Pearl Harbor.«

»Ja, verdirbt vermutlich ziemlich die Stimmung.«

Arthur stellte den Sender genauer ein. »Der einzige Kanal, auf dem Musik läuft. Auf allen andern geht es um Roosevelts Rede. Wir befinden uns im Krieg mit den Japsen. Die haben angefangen. Wir bringen es zu Ende. Was muss man sonst noch wissen?«

»Führen wir … Führen wir auch mit den Deutschen Krieg?«, fragte Martin.

»Nee. Mit denen befassen wir uns später.«

Martin entspannte sich. Bis Deutschland und die Vereinigten Staaten offiziell Krieg gegeneinander führten, musste er sich bedeckt halten und warten.

»Aber ich sag Ihnen was, mein Freund«, fuhr Arthur fort. »Mit dieser Musik stehen wir das durch. Die Japsen und die Deutschen haben keinen Glenn Miller oder Tommy Dorsey.«

Martin fand es ebenso komisch wie ermutigend, dass die Amerikaner keinerlei Sinn für das rechte Maß hatten. Sie glaubten, ihre albernen Songs seien so wirkungsvoll wie die Arsenale ihrer künftigen Kriegsgegner.

Auch die Kleidung des Mannes war albern – blauer Pullover, Tweed-Knickerbocker, Strümpfe, die zum Pullover passten. Auf dem Rücksitz lag eine Golftasche mit einem Schildchen, auf dem »Hillcrest Country Club, Arthur Koppel« stand. Also ein Jude. In Hillcrest spielten nur reiche Juden.

»Wollen Sie zum Golf?«, fragte Martin.

»Warum sollte man sich sonst in L.A. zur Ruhe setzen, wenn nicht, um eine Partie Golf zu spielen, sobald einem der Sinn danach steht?«

»Golf mag ich sehr gern.« Martin sprach akzentfrei, und die amerikanische Umgangssprache war ihm sehr geläufig. Doch er hatte so viele Jahre in Deutschland verbracht, dass seine Syntax manchmal leicht verrutschte, besonders wenn er die Unwahrheit sagte. Und mit Golf kannte er sich nicht aus.

Der Fahrer schien es nicht zu bemerken. »Wo spielen Sie?«, fragte er.

»Griffith Park.« Martin wusste, dass es dort einen Golfplatz gab, der nach Warren G. Harding, einem schlechten Präsidenten, benannt war. Er wunderte sich oft, wie dieses Land angesichts der mangelhaften Qualität einiger seiner gewählten Führer so lange hatte bestehen können. Aber vielleicht würde dieses »Demokratieexperiment« nicht mehr lange dauern.

»Was für ein Handicap haben Sie?«, fragte Arthur Koppel.

»Die Schläger«, sagte Martin in der Hoffnung, sein Unwissen mit einem Scherz überspielen zu können.

Treffer. Arthur lachte. »Und … wohin wollen Sie?«, fragte er dann.

»Nach Burbank. Ich arbeite bei einem Herrenausstatter.«

»Sie haben Glück. Montags spiele ich im Encino Country Club. Ich fahre über Topanga und lasse Sie am Sherman Way raus. Von da kommen Sie mit der Straßenbahn direkt nach Burbank. Geht viel schneller als von Temescal aus.«

Die Pacific Electric verband alle Orte im Großraum Los Angeles miteinander. Es konnte einen halben Tag dauern, aber mit den Straßenbahnen – von den Angelenos »Big Red Cars« genannt – konnte man von Reseda ganz bis nach San Bernardino und von Pasadena bis nach San Pedro fahren. Als James Costner kannte Martin dieses Verkehrsnetz gut.

»Aber … Sie sagen, Sie arbeiten bei einem Herrenausstatter? Dann sind Sie ein besserer Anzugverkäufer?« Arthur Koppel zog eine Braue hoch. »In Burbank? Und da sind Sie Montag früh so weit hier draußen?«

Martin zeigte ein unschuldiges Lächeln. Er konnte auf die unterschiedlichste Weise lächeln. Unschuldig lag ihm besonders.

Koppel tätschelte ihm das Knie. »Keine Sorge. Ihr Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Aber Sie haben etwas übersehen.«

»Übersehen?« Martin schaute aus dem Fenster, damit Koppel nicht mitbekam, dass er kreidebleich war. Manche Leute erröteten, wenn man sie ertappte. Doch Martin erbleichte, und seine Augen verloren – einer bestimmten Frau zufolge – jeglichen Glanz, wie bei einer Schlange.

»Beim Benutzen des Handtuchs, das aus Ihrer Tasche rausschaut. Sie haben ein paar Flecke auf Ihrer Hose übersehen.«

Ja, Martin hatte ein paar Flecke übersehen. Er musste sorgfältiger sein. Er schob den Handtuchzipfel in die Ledertasche.

Arthur Koppel redete weiter. »Also … lassen Sie mich raten. Sie sind den Rustic Creek runtergekommen und kamen am Sunset raus, weil …«

Martin fürchtete sich vor dem, was er tun musste, wenn der Mann etwas Falsches sagte.

Aber Koppel winkte ab. »Ah, was soll’s. Ich war auch mal jung. Ich habe es mit vielen reichen Frauen getrieben. Und? Ist der Ehemann zu früh nach Hause gekommen? Hat die Frau Sie zur Hintertür rausgelassen und Ihnen gesagt, Sie sollen am Bach runtergehen und aufpassen, dass Sie nicht gesehen werden?«

Martin stieß ein Lachen aus und zwinkerte.

Arthur Koppel lachte ebenfalls und trommelte eine Zeit lang mit den Fingern im Takt der Musik. »Oder hat Sie der Ehemann rausgelassen, weil die Frau zu früh nach Hause kam?«

Aha, dachte Martin. War das die Information, um die es Arthur Koppel ging? Hatte er den gut gekleideten Anhalter in einer gefährlichen Kurve des Sunset … wegen Sex mitgenommen?

Arthur Koppel schien Martins Blick bemerkt zu haben, denn er sagte: »Hey, nichts für ungut. In dieser Stadt weiß man nie. Ein paar von den härtesten Kerlen in den Filmen sind auch bloß Schwuchteln, wenn sie die Hose runterlassen. Anders als wir.«

»Ja. Anders als wir.« Martin beschloss, es auf sich beruhen zu lassen … oder auszunutzen. Solche Informationen, egal über wen, musste man sich einprägen … und verwenden.

Während Glenn Millers Musik sie durch das verschlafene Palisades Village begleitete, redete Arthur Koppel. Einsame Männer, die Anhalter mitnahmen, waren gewöhnlich redselig. Er erzählte, dass er als Anwalt für die ASCAP arbeitete, die Amerikanische Gesellschaft der Komponisten, Autoren und Verleger. Sie hatten einen Honorarkampf mit CBS und NBC ausgefochten. »Wir haben dafür gesorgt, dass sie sechs Monate lang keine ASCAP-Songs spielen durften. Sie konnten nur noch Hillbilly-Zeug spielen – Sie stehen doch nicht etwa auf diesen Mist, oder?«

Martin schüttelte den Kopf.

»Was halten Sie von Jazz und Blues? Sie wissen schon, die Musik der Schwarzen?«

Martin dachte, dass Amerikaner oft die Ansicht vertraten, es sei ihre Stärke, dass bei ihnen viele Kulturen gediehen und sich miteinander vermischten. E pluribus unum. Aus vielen eines. Doch im stillen Kämmerlein oder wenn sie unaufgefordert ihre Meinung zum Besten gaben, vertraten sie gewöhnlich das Gegenteil. Deutsche legten keine derartigen Lippenbekenntnisse zu falschen Idealen ab. Deutsche blieben der Wahrheit treu.

Der Sunset Boulevard endete am Pacific Coast Highway im leuchtenden Grün der Palmen, dem Goldbraun der Strandlandschaft und dem grenzenlosen Blau von Himmel und Meer. Martin gab sich ganz den Farben hin, dem Dröhnen des großen Zwölfzylindermotors, dem Fahrtwind.

Wer bezweifelte schon an solch einem Tag, so hell und warm, während die übrige Welt im Dezemberdunkel lag, dass alle Sorgen der Menschen gelindert, alle Probleme gelöst werden konnten durch ein bisschen kalifornischen Sonnenschein, besonders wenn Tommy Dorseys »Blue Skies« im Radio lief und Frank Sinatra den Gesang übernahm?

»Meine Frau hat diesen Sinatra geliebt«, sagte Arthur Koppel.

»Eine himmlische Stimme«, sagte Martin.

»Tja, als die Ärzte ihr prophezeiten, sie würde bald selbst im Himmel sein, bin ich in Rente gegangen. Ich wollte mehr Zeit mit ihr verbringen, aber …«

Kummer gab es überall auf der Welt, genau wie Habsucht oder Freude. Das verstand auch ein Attentäter. Als Martin »Tut mir leid für Sie« sagte, meinte er es ernst. Doch ein paar Minuten später gelangte er zu dem Schluss, dass er Koppel aus dem Weg räumen musste.

Am Topanga Canyon nahm Koppel die Kurve, ohne das Tempo zu drosseln, als wollte er die gute Straßenlage seines Wagens demonstrieren. Durch die Fliehkraft fiel Martins Tasche um. Die Klappe öffnete sich, das Handtuch rutschte heraus und brachte das Holster zum Vorschein.

Hatte Koppel es gesehen? Würde er wissen, worum es sich handelte?

Als der Lincoln Zephyr den Canyon erklomm, sagte Koppel: »Wussten Sie, dass in der Nähe der Stelle, an der ich Sie mitgenommen habe, ein Versammlungsort von Nazis sein soll?«

»Nazis?«, fragte Martin seelenruhig.

»Ja, Sauerkraut fressende, ›Heil Hitler‹ brüllende, Juden hassende Teutonen. Es heißt, sie haben ein Grundstück im Rustic Canyon, wo sie trainieren, marschieren und schießen, und, na ja, wir müssen jetzt vorsichtig sein … in jeglicher Hinsicht.«

»Ja«, sagte Martin. »Äußerst vorsichtig.«

»Sind Sie deshalb bewaffnet? Aus Angst vor den Nazis?«

»Bewaffnet?«, fragte Martin.

»Ich schieße selbst ein bisschen, da vorn im Topanga Gun Club. Mit Pistolen kenn ich mich aus. Und die Mauser C96? Eine verdammt gute Waffe. Churchill hatte eine im Burenkrieg.«

»Churchill. Sehr interessant.« Martin sprach mit monotoner Stimme. Doch seine Gedanken rasten: Arthur Koppel hatte die Gefahrenzone betreten.

»Wenn Sie das Holster als Anschlagschaft an der Pistole befestigen, wird ein kurzläufiges Gewehr daraus. Nach dem Schusswaffengesetz von 1934 ist es eine Straftat, so eine Waffe bei sich zu führen. Aber das wussten Sie bestimmt, oder?«

»Natürlich«, sagte Martin.

Der Radiosprecher meldete sich zu Wort: »Und jetzt Glenn Miller und sein Orchester in der RCA-Aufnahme von ›A String of Pearls‹.«

»Eins der Lieblingsstücke meiner Frau«, sagte Arthur Koppel.

Die Straße beschrieb eine Kurve, führte durch den kleinen Ort und stieg weiter an.

Als sie am Eingang des Sport- und Schützenvereins vorbeikamen, sagte Arthur Koppel: »Wollen Sie nicht eine Runde schießen? Ich hab ein paar Freunde, die würden sehr gern mal so eine Pistole sehen.«

»Nein, nein«, sagte Martin freundlich, aber sein Entschluss stand fest. »Ich muss zur Arbeit. Das ist das Beste, was wir für unser Land tun können.«

»Da haben Sie wohl recht … Aber sagen Sie, was macht ein Herrenmodeverkäufer aus Burbank mit so einer Waffe? Ist ein bisschen verdächtig, meinen Sie nicht auch?«

»Ich schieße gern.« Martin musterte Koppel kurz, der mit Worten wie »Straftat« und »verdächtig« sein Schicksal besiegelt hatte. Dann richtete er den Blick aufs Radio. »Ein Song über einen Mann, der seiner Frau eine schöne Perlenkette schenkt. Haben Sie Ihrer Frau mal eine geschenkt?«

»O ja. Sie hat sie immer zu einem blauen Kaschmirpullover getragen. Passend zu ihren Augen.«

»Sie fehlt Ihnen, oder?« Martin tätschelte Koppel das Knie. »Sie vermissen ihre Stimme. Sie vermissen ihre Berührung.«

Koppel sah Martins Hand an. »Sie fehlt mir schrecklich.«

»Ein Mann kann sich einsam fühlen.« Martin blickte in den Seitenspiegel. Niemand hinter ihnen. Und weiter vorn war die Parkbucht von Top of Topanga, dem Aussichtspunkt ins San Fernando Valley. Er sagte Koppel, dass er dort halten solle.

»Aber …«

»Ich muss pinkeln«, sagte Martin.

Arthur blickte auf die Uhr und zögerte.

»Halten Sie schon an«, sagte Martin ungeduldig.

Und Arthur Koppel traf die schlechteste Entscheidung seines Lebens. Er bog ab auf den großen unbefestigten Parkplatz mit der berühmten Aussicht.

Der Platz war leer, genau wie Martin gehofft hatte. Am Morgen nach Pearl Harbor war niemand an schöner Landschaft interessiert.

Arthur hielt, legte den Leerlauf ein, ließ den Motor laufen. Dann deutete er auf die Büsche. »Nur zu.«

»Das kann warten«, sagte Martin. »Ich glaube, wir brauchen was anderes.«

Arthur spürte die Gefahr. »Was denn zum Beispiel?«

»Wir sind beide Männer von Welt. Sie haben mich mitgenommen, weil Sie einsam sind, genau wie ich. Ich hab nur eine Frage.«

»Nämlich?«

»Sind Sie der aktive oder der passive Part?«

»Ziehen Sie das Verdeck zu und finden Sie’s raus«, sagte Arthur Koppel.

Martin musterte den ehemaligen Anwalt und fragte sich, ob Koppel es wirklich wollte. Oder ob er bloß wollte, dass Martin ausstieg, um dann mit Vollgas davonzufahren. Also beugte sich Martin vor und schaltete den Motor aus. Dann zog er den Schlüssel.

Arthur Koppel riss vor Schreck die Augen auf. »Hey, hey, was soll das?«

Martin öffnete die Tür und stieg aus. »Das zeig ich Ihnen gleich.«

Bevor irgendwer auf den Parkplatz kam, löste Martin die Schnallen und Riegel des eingeklappten Verdecks und zog es hoch. Es glitt problemlos nach oben und senkte sich mit perfekter amerikanischer Präzision auf den Rahmen der Windschutzscheibe.

Martin stieg wieder ein. »Ich bin der aktive Part«, sagte er.

Einen Augenblick herrschte Stille … Da war Hitze, die Hitze der Sonne, die durchs Verdeck drang, die Hitze der Erwartung bei beiden Männern. Arthur Koppel hatte sich offenbar für das Wohlgefühl entschieden, das dieser gut gekleidete Fremde ihm verhieß. Und auch Martin Browning ging es um ein Wohlgefühl, das Wohlgefühl eines sauberen Mordes.

Martin legte Arthur die linke Hand in den Nacken … zärtlich wie ein Liebhaber.

»Ich bin so verdammt einsam«, flüsterte Arthur Koppel.

Martin zog Koppels Kopf behutsam an sich, griff dann kräftiger zu und hielt ihn fest.

Arthur riss vor Angst die Augen auf. Er versuchte sich loszureißen.

Doch Martin hatte Arme wie Stahlkabel, und Koppel konnte sich nicht bewegen. Browning schob den rechten Mittelfinger in den Ring seines Faustmessers, das in einer Scheide an seinem Schuh steckte. Dann zuckte seine Faust nach oben und stieß die zehn Zentimeter lange Klinge direkt über dem Adamsapfel in Koppels Kehle. Er spürte, wie sie durch den Rachen glitt, die Zunge durchtrennte, den Gaumen und die Knöchelchen der Nebenhöhlen durchbohrte und ins Gehirn drang.

Arthur Koppel war bereits tot, ehe er begriff, dass er erstochen wurde.

Sein Herz hörte auf zu schlagen. Das Messer hatte die Hauptarterien nicht getroffen. Er würde kaum bluten. Ein sauberer Mord … ohne Zeugen.

Wenn es dunkel wird, dachte Vivian Hopewell, sollte es kalt werden. So lief das in Maryland. Und es ergab einen Sinn. In Maryland ergab alles einen Sinn. In L.A. überhaupt nichts.

Sie trug über ihrem ärmellosen gelben Kleid nur einen leichten Pullover und schwitzte trotzdem … Sie zerfloss, wie ihre Mutter immer gesagt hatte.

Herrgott, wie sie ihre Mutter vermisste. Sie vermisste ihren Rat. Ihren Hackbraten am Montagabend. Und die Dezemberkälte, wenn Weihnachten vor der Tür stand.

Sie schleppte sich die Treppe vor der Pension hinauf. Drinnen hörte sie die schlurfenden Schritte der Wirtin. Eine der Jalousien ging hoch, und die alte Mrs. Murray spähte heraus. Das erste Gebot lautete: Keine Herrenbesuche … Nicht dass Vivian Interesse gehabt hätte.

Aus ihrem Zimmer blickte man über die San Fernando Road auf den Rangierbahnhof. Die Frauen, die hinten wohnten, hatten eine schönere Aussicht – die Verdugo Hills, im verblassenden Licht lila gefärbt. Dort war es auch viel ruhiger, doch es kostete einen Dollar mehr pro Woche. Deshalb wohnte Vivian in einem der vorderen Zimmer.

Es hatte den ganzen Tag gedauert, vom Big Time Breakfast of Burbank nach Hause zu gehen. Sie war durch die Straßen gezogen wie ein Vertreter. Doch sie besaß keinen Musterkoffer. Sie besaß nur ihre Beine. Als sie noch Kathy Schortmann gewesen war, hatten die Leute immer gesagt, sie habe die schönsten Beine der Stadt. Und die Pumps brachten ihre schönen Beine ideal zur Geltung. Also hatte sie sie eine Zeit lang anbehalten, egal wie schmerzhaft es war.

Als sie am neuen Disney-Studio vorbeigekommen war, hatte sie noch mehr Schwung in ihre Schritte gelegt, da man nie wusste, wer gerade auf den Parkplatz fuhr oder aus dem Fenster blickte. Es gab nicht viel Arbeit für echte Frauen bei Disney, es sei denn, sie konnten tippen oder ein Diktat aufnehmen, aber vielleicht brauchte ein Trickfilmzeichner ein Modell, um Schneewittchen ein paar schöne Kurven zu verpassen … Wohl kaum. In Hollywood waren schöne Kurven so verbreitet wie Autos, und die Frauen waren so hübsch, dass Vivian unter ihnen gar nicht auffiel.

Sie hatte sogar einen Abstecher ins Geschäftsviertel von Burbank gemacht und es bei drei weiteren Restaurants versucht. Nein, nein und nein danke. Dann hatte sie im Schaufenster von Mr. Fountains Herrenmode ein Schild gesehen: »Schneider gesucht«.

Die Glocke über der Tür ertönte. Eine Schaufensterpuppe in blauem Anzug lächelte sie an. In der Ecke unterhielt sich ein Verkäufer mit einem Kunden.

»Ich bin wirklich froh, dass Sie heute geöffnet haben, Costner«, sagte der Kunde.

Der Verkäufer warf ihr einen Blick zu. »Es wird sich gleich jemand um Sie kümmern, Miss.«

Sie dankte ihm und blickte sich um. Sie ließ die Hand über den Anzug der Schaufensterpuppe gleiten. Dann betrachtete sie die Vitrine mit den Herrenartikeln – Manschettenknöpfe, Krawattennadeln, Kragenlaschen und ein kleines Schild mit der Aufschrift: »Exklusiv für Mr. Fountain angefertigt. Perfekte Accessoires – das ideale Geschenk für einen besonderen Gentleman zu Weihnachten«.

Sie hörte, wie der Verkäufer sagte: »Ein Geschäftsführer, der nach Washington fährt, braucht eine Krawatte, die Selbstvertrauen ausstrahlt. Halbherzigkeit gewinnt keinen Krieg … oder einen Rüstungsauftrag.«

»Leute wie ich reisen in Scharen nach Washington«, sagte der Kunde. »Vertreter der Flugzeugfirmen zum Verteidigungsministerium, Banker zum Finanzministerium, Farmer zum Landwirtschaftsministerium … Wir alle spielen unsere Rolle.«

Der Verkäufer legte dem Mann eine Krawatte auf die Schulter, um Stoff und Farbe zu prüfen. »Sprechen Sie in Washington über das neue Flugzeug, Sir?«, fragte er.

»Welches neue Flugzeug?«, fragte der Kunde.

»Den zweimotorigen Abfangjäger? Ich hab sie schon den ganzen Nachmittag am Himmel gesehen.«

»Die P-38? Die fliegen wir aus. Ein paar schicken wir zur Sicherheit in den Osten. Andere zu den Flugplätzen an der Küste. Wenn die Japsen irgendwas in Kalifornien vorhaben, zahlen wir’s ihnen mit gleicher Münze heim.«

Ja, auch Vivian hatte die Flugzeuge am Himmel gesehen.

»Und mit den neuen Langstreckentreibstofftanks können die Maschinen bis nach Deutschland fliegen?«

Der Mann zwinkerte. »Verraten Sie’s Hitler nicht.« Beide lachten.

Plötzlich kam ein kleinerer, älterer Mann – angeklatschtes Haar, pomadisierter Schnurrbart – zu Vivian. »Ich bin Mr. Fountain«, sagte er. »Kann ich Ihnen behilflich sein?«

Sie deutete auf das Schild im Schaufenster. »Sie suchen einen Schneider.«

»Kennen Sie einen?«

»Ich kann Hosenaufschläge nähen, Löcher stopfen, Jacken enger machen, zum Beispiel so eine wie bei der Schaufensterpuppe …«

»Das ist ein Mannequin«, sagte Mr. Fountain. »Und mir ist es lieber, wenn Männer bei Männern Maß nehmen. Eine schöne Frau wie Sie, die ein Maßband an den Schritt eines Mannes hält?«

»Und als Verkäuferin?« Sie sah den Verkäufer mit seinem schönen Anzug und dem nach hinten gestrichenen Haar nicht an, spürte aber, dass er durch seine eulenhafte Brille zu ihnen herüberblickte.

Mr. Fountain schüttelte den Kopf. »Leider nicht.«

Sie nahm sich eine Visitenkarte vom Tresen, winkte zum Abschied, um zu zeigen, dass sie unverzagt war, und ging.

Von dort hatte es zwei Stunden gedauert, in ihren flachen Schuhen nach Hause zu gehen.

Kurz nachdem sie sie von den Füßen geschleudert hatte, schob Mrs. Murray einen Umschlag unter ihrer Tür durch. »Der ist für Sie gekommen. Ein Mann in zerknittertem Anzug. Er hat gesagt, er heißt Buddy.«

Hätte Vivian etwas im Magen gehabt, hätte sie sich bestimmt übergeben.

Buddy Clapper spionierte ihr nach, seit er gesehen hatte, wie sie im Steam Engine Diner an ihrem Käsetoast geknabbert hatte. Er hatte ihr an jenem Abend ein Stück Kuchen spendiert und ihr den Hof gemacht. Doch es ging ihm nicht um Liebe, wie seine Nachricht bewies: »Drei Männer aus Chicago. Konferenz abgesagt wegen den Japsen. Haben das Geld locker sitzen und sind auf Spaß aus. Komm heute Abend um neun ins Steam Engine. Zieh Pumps an. Dann kannst du hundert Dollar verdienen. Buddy C.«

Kevin Cusack hatteEverybody Comes to Rick’s gegen sechs zu Ende gelesen. Er war so in das Theaterstück vertieft gewesen, dass ihm nicht aufgefallen war, wer gerade in die Abteilung kam oder wieder ging.

Als Rick zu Victor Laszlo sagte, er solle mit der Frau weggehen, verstand Kevin ihn nur zu gut, er war froh und zugleich traurig über diese edle Opferbereitschaft, ein schönes Gefühl am ersten Kriegstag. Als er das Skript zuklappte, überlegte er … Wem konnten sie die Rollen geben? Seine erste Idee für Rick war James Cagney. Und die Frau? Mary Astor? Nach Die Spur des Falken war sie heiß begehrt.

Kevin wollte mit jemandem darüber sprechen. Also begab er sich zu dem Büro, das Sally Drake sich mit Cheryl Lapiner, einer weiteren Frau von der Ostküste, teilte.

Sally war nicht da, aber Cheryl saß im Lichtschein einer Hundert-Watt-Schwanenhalslampe an ihrem Schreibtisch. »Sie sind weg«, sagte sie, ohne aufzusehen. »Die ganze Bande. Jerry Sloane sollte Ihnen Bescheid geben. Aber er will Sally offenbar für sich allein haben.«

»Wohin sind sie?«

»Musso and Frank. Sie haben gesagt, sie bräuchten ein bisschen Aufheiterung, und heute Abend sei bestimmt nicht viel los. Und ein paar Skriptleser sollten einen Tisch im Hinterzimmer freihalten.«

Kevin setzte sich auf die Schreibtischkante. »Kommen Sie, wir gehen auch hin. Das wird lustig«, sagte er.

»Sie meinen, ich soll an Ihrem Arm gehen, um Sally eifersüchtig zu machen?«

Er ahmte einen deutschen Akzent nach. »Haben Sie nicht gerrrn Spaß, Fräulein? Machen Sie andere Frauen nicht gerrrn eiferrrsüchtig?«

Miss Lapiner starrte ihn ausdruckslos an. Sie war mittlerweile über fünfunddreißig und glaubte nicht mehr an die große Karriere. Immerhin – die Drehbuchabteilung leitete eine Frau namens Irene Lee, doch in der intriganten Welt hinter der Kamera hatten Frauen gewöhnlich nicht viel zu melden.

Kevin bog die Schreibtischlampe hoch, richtete das Licht auf Miss Lapiners Gesicht. »Wierrr haben Mittel und Wege … um Sie zu einem Drrrink zu überrreden.«

»Gehen Sie Sally suchen.« Sie bog die Lampe wieder herunter. »Ich glaube, sie mag Sie mehr als diesen Langweiler Sloane.«

Und so ging Kevin zu seinem Wagen. Als er vom Parkplatz abbog und in Richtung Hollywood Boulevard fuhr, blickte er in den Rückspiegel, um sicherzugehen, dass ihm niemand folgte. Wenn man in seiner Freizeit Nazis bespitzelte, konnten Scheinwerfer im Rückspiegel Ärger bedeuten.

Martin Browning beschloss, dass James Costner zum letzten Mal einen Anzug verkauft hatte. Wichtiger als von Lockheed-Bossen Informationen zu sammeln war es, keinen Verdacht zu erregen. Wenn Kessler oder Stengle verhaftet waren, würden sie beim Verhör vermutlich auspacken. Und der Verwalter saß bestimmt in einem Bundesgefängnis und stand ebenfalls unter Druck. Deshalb war Martin vorsichtig, als er sich seinem Viertel in Burbank näherte.

In L.A. gab es Dutzende solcher Viertel, schnurgerade Straßen, kleine Häuser auf kleinen Grundstücken, alle mit demselben Grundriss, jedes mit irgendeiner Besonderheit. Die Leute mochten als anonyme Masse zur Arbeit trotten, doch wenn sie nach Hause kamen, fanden sie dort ihre persönliche Insel vor, die sich durch ein hübsches Spalier hier, ein apartes Mauerwerk dort oder eine rosa Haustür, passend zur Farbe der im Garten blühenden Kamelien, auszeichnete.

James Costner definierte sich allein über die Fadheit seines Lebens. Er hatte sich bei einem netten deutschen Ehepaar eingemietet – einem Zahnarzt im Ruhestand namens Edgar Stumpf und seiner Frau Edna. Er ging zur Arbeit. Er hatte seine Ledertasche dabei und ließ kein belastendes Material in seinem Zimmer zurück. Briefe verbrannte er sofort, auch die von seinem Vater, die von Flatbush nach Heidelberg geschickt und dann vom Bund nach L.A. weitergeleitet wurden. Und in seinem Viertel, wo es nicht mehr so hell war wie sonst, weil die Leute sich bereits an die Verdunkelung hielten, bewegte er sich stets vorsichtig.

Er blieb auf der anderen Straßenseite im Schatten einer Magnolie stehen.

Von dort hatte er das Haus der Stumpfs im Blick, ohne selbst gesehen zu werden. Irgendwas stimmte nicht. Er blickte die Straße entlang. In dieser Welt voller Autos wirkte kein Wagen je völlig deplatziert. Doch dieser große schwarze Chevrolet …

Plötzlich drang eine zischende Stimme aus der Kamelienhecke: »Wir haben ein Problem, Ash.«

Noch bevor er die Stimme erkannte, hatte Martin den Mittelfinger in den Metallring seines Messers gesteckt, bereit zuzustechen. Ohne den Kopf zu drehen, sagte er: »Stengle?«

»Ich bin zum Mullholland geritten, hab das Pferd stehen lassen und ein Auto angehalten.«

»Und Kessler?«

»Der ist die Treppe raufgerannt. Ich hab eine Maschinenpistole gehört. Keine Ahnung, ob sie ihn erwischt haben. Was … Was soll ich jetzt machen, Ash?«

»Der Chevy an der Laterne … Hast du gesehen, ob jemand drinsitzt?«

»Nein.«

Trotzdem war irgendetwas seltsam. Er betrachtete das grüne Dodge-Coupé auf der anderen Straßenseite. Darin befand sich seine andere Identität: Kleidung und Musterkoffer eines gewissen Harold King, Vertreter für Saatgut und landwirtschaftliche Maschinen. Martin parkte den Wagen stets ein paar Häuser entfernt und stellte ihn alle paar Tage woanders ab.

Jetzt brauchte er ihn, denn er musste sich in Harold King verwandeln.

Und Stengle musste verschwinden … aus der Straße, aus ihrer Zelle, am besten auch aus dem Bund. Martin hatte keine Lust, einen arbeitslosen Handwerker zu töten, auch wenn Stengle durch seine Naivität – was eine nette Umschreibung für Dummheit war – ein leichtes Opfer sein würde, aber er war doch vor allem ein armes Schwein. Martin Browning konnte durchaus Mitleid zeigen, doch im Krieg war das fast so gefährlich wie Dummheit. »Du wirst bald eingezogen, oder?«, raunte er in Richtung Hecke.

»Ja.«

»Geh vorher zu einem Rekrutierungsbüro. Sag ihnen, dass du ein guter Schütze bist. Dass du dich freiwillig melden willst. Sag ihnen, du willst Japse umbringen. Achte darauf, dass du Japse sagst.«

»Ich würde lieber Japse umbringen, als ständig ›Heil Hitler‹ rufen.«

»Das dürfte dem Führer gar nicht gefallen. Geh jetzt.«

»Aber Kessler hat gedroht, mich umzubringen, wenn ich morgen früh nicht auftauche. Er hat gesagt, wir müssen uns verhalten wie immer. Jeden Dienstag und Donnerstag holt er mich an der Hyperion Bridge ab, und dann gehen wir auf Arbeitssuche. Er mauert, ich mische Mörtel. Wir sind ein gutes Gespann.«

»Wenn er dich zum Mörtelmischen braucht, musst du dir keine Sorgen machen.«

»Er ist doch beim Einsatzkommando vom Bund, Ash. Er hat einen Schlagring. Das macht mir Angst.«

»Dann tu einfach, was ich dir sage«, erwiderte Martin. »Geh!«

Stengle streckte ihm durch die Hecke die Hand entgegen. Das war nicht mehr naiv, sondern völlig idiotisch.

»Geh«, sagte Martin. »Los, verschwinde!«

Die Hand verschwand wieder in der Hecke und Stengle mit ihr.

Martin beschloss, den Wagen zu nehmen. Wenn er ihm folgen wollte, müsste der Chevy wenden. Aber Martin kannte die Gegend. Er kannte die Straßen und alle Wege, die die Garagen und Mülltonnen hinter den Häusern miteinander verbanden. Wenn nötig, könnte er auch die Gestapo abschütteln. Das FBI abzuschütteln, würde ein Kinderspiel sein.

Er zog ein Paar Kalbslederhandschuhe an und nahm den Schlüssel des Dodge aus der Tasche. Er musterte den Chevy. Im Schatten war nichts zu erkennen … keine Bewegung, keine glühende Zigarette. Nichts.

Er überquerte die Straße und setzte sich hinters Lenkrad. Für den Fall, dass er den Wagen nachts benutzen musste, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, hatte er die Innenbeleuchtung abgeklemmt. Und er hatte geübt, den Schlüssel mit geschlossenen Augen ins Zündschloss zu stecken. Er trainierte alle feinmotorischen Fähigkeiten. Das nannte man Muskelgedächtnis. Der Schlüssel glitt problemlos ins Schloss. Der Motor brummte, und Martin legte den Gang ein.

Als er an dem dunklen Chevy vorbeirollte, sah er, dass niemand drin saß.

Falscher Alarm. Wahrscheinlich hatte der idiotische Stengle ihn nur nervös gemacht. Er gab Gas und fuhr davon.

Kevin Cusack hatte das Musso and Frank noch nie so ruhig erlebt. Wie immer war es ziemlich voll. Wie immer waren vorn die meisten Tische besetzt. Wie immer brutzelten auf dem Grill hinter der Theke Steaks und Koteletts. Die Leute hatten etwas zu essen, sie hatten etwas zu trinken. In Hollywood war trinken wichtiger als essen. Doch der Gesprächslärm war in der Regel lauter als bei einem irischen Leichenschmaus in der Küche. Aber an diesem Abend war es geradezu still, als wäre die Leiche im Raum aufgebahrt, und die Frauen aus der Nachbarschaft murmelten ihre Rosenkranzgebete.

Kevin sah ein paar bekannte Gesichter.

Humphrey Bogart, ein Vertragsschauspieler bei Warner Brothers, der als Sam Spade groß rausgekommen war, saß allein da, trank einen Highball und starrte ein leeres Glas auf der anderen Tischseite an. Wahrscheinlich das seiner Frau. Wahrscheinlich hatten sie sich gestritten. Wahrscheinlich war sie hinausstolziert. Die beiden wurden nicht grundlos »die zankenden Bogarts« genannt.

Plötzlich hatte Kevin eine Idee: Bogart, wie er dasaß und völlig fertig aussah … Wäre er vielleicht der ideale Rick Blaine?

Aber wo waren die anderen aus der Drehbuchabteilung? Nicht auf ihren üblichen Plätzen in der Nähe des Grills. Saßen sie tatsächlich im Hinterzimmer, das auch Autorenzimmer genannt wurde, weil sich dort im Laufe der Jahre so viele Autoren hatten volllaufen lassen?

Ein Kellner namens Larry kam in seinem roten Jackett auf ihn zu. Mit seiner runzligen Visage und der Unterlippe, die aussah, als würde sie mit dem Rest seines Gesichts im Streit liegen, hatte er als Stummfilmschauspieler gutes Geld verdient. Doch der Tonfilm hatte ihn arbeitslos gemacht, denn seine Stimme klang wie eine quietschende Straßenbahn auf dem Hollywood Boulevard. »Ihre Leute sitzen hinten bei diesem Huston.«

»Sie sind mit John Huston im Autorenzimmer, und Bogart sitzt hier draußen?«

»Heute hat niemand Lust auf Revierkämpfe. Nicht heute in diesem Ausstand.«

»Ausnahmezustand?«

»Ja … Und mit Bogeys Frau will niemand zusammensitzen, wenn sie betrunken ist. Ich hab gehört, dass Huston das Gutachten gefällt, das Sally Drake für ihn geschrieben hat.«

Wahrscheinlich gefällt ihm auch ihr Hintern, dachte Kevin. Wie den meisten Männern.

Er ging nach hinten und warf einen Blick ins Autorenzimmer. Er sah das große, bleiche Gesicht von John Huston, der die Drehbuchleute am ersten Tisch unterhielt. Huston bemerkte Kevin. Sally Drake folgte seinem Blick. Und Jerry Sloane sah, wie Sally sich umdrehte, also drehte auch er sich um und starrte seinen Rivalen missmutig an.

Wenn Huston auf Sally scharf war, hatten weder Kevin noch Jerry die geringste Chance. Stets bekam der angesagte neue Regisseur die Frau … nicht der Autor und schon gar nicht der Skriptleser.

Kevin holte tief Luft. Er wollte gerade zu den andern an den Tisch treten, als plötzlich die Tür der Herrentoilette aufging. Ein Mann in blauem Dreiteiler kam heraus und ging an die Grilltheke. Niemand beachtete ihn. Doch Kevin wusste, dass dieser Mann nirgends grundlos auftauchte. Kevin sah Sally an und nickte in Hustons Richtung, als wollte er sagen: Viel Glück. Dann ging er zum Tresen und fragte den Mann, ob der Hocker neben ihm noch frei sei.

»Bitte schön.«

Kevin setzte sich und schlug die Speisekarte auf. »Sollten Sie nicht damit beschäftigt sein, Japse zu verhaften?«, raunte er.

»Japse und Deutsche.« Frank Carter bestellte zwei Highballs.

»Auf dem Cahuenga hat mich jemand verfolgt. Waren Sie das?«

»Besser ich als ein Nazi, aber ich habe Sie am Studiotor abgepasst. Jemand, der sich ›Geheimagent neunundzwanzig des LAJCC‹ nennt, sollte … geheimer vorgehen.«

»Was ist los, außer dass wir im Krieg sind?«

Carter sah sich um, um sich zu überzeugen, dass sie keine Aufmerksamkeit erregten, zog dann eine leere Patronenhülse aus der Tasche und legte sie auf die Theke. »Wissen Sie, was das ist?«

»Eine Patrone?«

»Kaliber dreißig null sechs. Standardausführung für ein Springfield 03.« Carter legte eine andere Patrone auf die Theke. »Sehen Sie den Unterschied?«

»Sie ist kürzer«, sagte Kevin.

»Das ist eine sieben Komma dreiundsechzig mal fünfundzwanzig Millimeter. Wahrscheinlich für eine Pistole.«

»Und?«

Carter wischte die beiden Patronen von der Theke und steckte sie wieder ein. »Mir geht’s um die Pistolenpatrone.«

In diesem Moment wurde die Tür der Damentoilette aufgestoßen, und eine Frau brüllte: »Du Mistkerl!«

Bogarts Frau Mayo stürmte zu ihrem Tisch zurück. Bogey zeigte keine Reaktion.

»Ich hab doch gesagt, du sollst mir noch einen Scotch bestellen!«, rief sie. »Und warum ist dann nur Eis in meinem verdammten Glas?« Sie schnappte sich das Glas, als wollte sie es ihm an den Kopf werfen.

Bogart sprang auf und packte sie am Arm. Eiswürfel flogen. Er knurrte ihr etwas zu. Dann zog er sie zur Tür und drückte Larry beim Gehen einen Geldschein in die Hand. Mayo schrie noch einmal »Mistkerl!«, und dann waren sie verschwunden.

»Schöne Stadt«, sagte Frank Carter zu Cusack.

»Schöner als Boston … wenigstens im Dezember.«

»Es gibt mehr im Leben als gutes Wetter.«

»Das hat mein Vater auch immer gesagt.«

»Warum sind Sie dann nicht in Boston und studieren Jura wie ein braver irischer Junge?«

Die Highballs kamen. Nachdem er zweimal genippt hatte, sagte Kevin: »Opa Cy hat an der Blue Hill Avenue ein Programmkino. Er zeigt hauptsächlich ältere Warner-Filme. Als Kind habe ich dieses Kino geliebt. Nach meinem Abschluss am Boston College hab ich meinem Vater gesagt, dass Opa Cys Branche mir mehr bedeutet als der Anwaltsberuf.«

Carter trank einen Schluck. »Opa Cy?«

»Meine deutsche Mutter ist halb katholisch, halb jüdisch. Deshalb sind ihre Eltern in Amerika gelandet. Katholiken und Juden verlieben sich eher selten in Deutschland.«

»Das sollten Ihre Freunde im Bund besser nicht rausfinden.«

»Simon Steinberg hat sich in Cyrus Steiner umbenannt. Nur eine kleine Änderung, aber für Judenhasser ein erheblicher Unterschied.« Kevin trank einen Schluck, bevor er weitersprach. »Als er erfuhr, was ich vorhatte, war er der stolzeste Jude in Boston. Er hat mich zu den Büros von Warner in Bay Village mitgenommen und mir einen Job als Laufbursche besorgt …«

»Und nun sind Sie hier« – Carter blickte zu Bogarts Tisch hinüber, den der Kellner Larry gerade abräumte – »verkehren mit all den Hollywoodgrößen für – wie viel? – einen Dollar zwölf pro Stunde?«

Das schmerzte. Kevin wusste, dass er inzwischen viel besser dastehen müsste. Und er stünde in der Tat besser da, wenn er Jura studiert hätte. Aber das war ihm nicht erst seit gestern klar. »Also … zurück zu den Patronen«, sagte er.

»Ich will, dass Sie ins Deutsche Haus gehen und hören, was dort so geredet wird.«

Das Deutsche Haus stand an der Ecke Figueroa und Fünfzehnte Straße und war das Vereinshaus des Amerikadeutschen Bunds von Südkalifornien, ein Mekka für Nazi-Sympathisanten aus dem gesamten Westen.

»Geredet?«, fragte Kevin. »Worüber sollten sie denn reden?«