16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Viktoria Schwenger gießt das bewegte Leben der weithin bekannten Marktfrau Maria Lieber in ein packendes Buch. Trotz zahlreicher Schicksalsschläge lässt sie sich niemals unterkriegen und verfolgt ihren großen Traum: Sie eröffnet einen Blumenstand auf dem berühmten Nürnberger Hauptmarkt. Sie liebt ihre Arbeit, und schon bald kennt man sie als richtiges Original. Viel hat Maria gesehen und erlebt. Von Geschichten aus der Nürnberger Schickeria über anrührende Erlebnisse ihrer Stammkunden bis hin zur beinharten Konkurrenz unter den Standbesitzern. Turbulent, amüsant, tieftraurig und dann wieder zum Lachen komisch - all dies sind die kleinen wie großen Ereignisse, die ihren Weg begleiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

LESEPROBE zu

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2015

© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

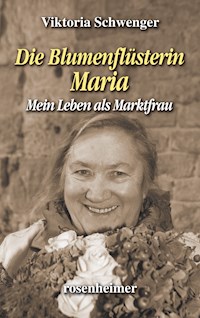

Titelbild: Klaus G. Förg, Rosenheim

Lektorat: Christine Weber, Dresden

Worum geht es im Buch?

Viktoria Schwenger

Die Blumenflüsterin Maria

Viktoria Schwenger gießt das bewegte Leben der weithin bekannten Marktfrau Maria Lieber in ein packendes Buch. Trotz zahlreicher Schicksalsschläge lässt sie sich niemals unterkriegen und verfolgt ein großes Ziel: Sie eröffnet einen Blumenstand auf dem berühmten Nürnberger Hauptmarkt. Sie liebt ihre Arbeit, und schon bald kennt man sie als richtiges Original. Viel hat Maria gesehen und erlebt. Von Geschichten aus der Nürnberger Schickeria über anrührende Erlebnisse ihrer Stammkunden bis hin zur beinharten Konkurrenz unter den Standbesitzern. Turbulent, amüsant, tieftraurig und dann wieder zum Lachen komisch – all dies sind die kleinen wie großen Ereignisse, die ihren Weg begleiten.

Inhalt

Vorwort

Meine Kindheit und Jugend im Spessart

Fritz

Unstete Jahre

Peter

Das Leben geht weiter

Willi

Fürther Jahre

Der Nürnberger Hauptmarkt

Ich bin Marktfrau

Rosen-Mary und die Flowerpower

Lieber. Lust und Leidenschaft

Die Blumenflüsterin

Die Eremitage

Abschied von Partenstein

Nachwort

Vorwort

»Nämbärch« – so wird Nürnberg, die schöne und an Geschichte reiche, kreisfreie Großstadt Mittelfrankens im typisch fränggischen Dialekt genannt.

Für manchen Nürnberger ist sie die »gefühlte« Hauptstadt Frankens.

Wenn man von der Kaiserburg, die mächtig und trutzig über Nürnberg thront, über den Albrecht-Dürer-Platz und weiter, unterhalb der Sebalduskirche, in die Winklerstraße einbiegt, steht linker Hand, wo das Schulgässchen abzweigt, ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem 14./15. Jahrhundert: das »Haus zum Savoyischen Kreuz«.

Es ist in typisch fränkischer Bauweise aus Sandstein errichtet, an der Westseite kann man noch das Wappen von Savoyen mit der Jahreszahl 1690 erkennen.

Wie man in alten, historischen Ansichten sehen kann, war es früher einmal ein imposantes vierstöckiges Bürgerhaus mit Läden und Werkstätten im Erdgeschoss, im Laufe der Jahrhunderte erfuhr das Haus eine wechselvolle Geschichte.

Mal war eine Uhrmacherei dort beheimatet, dann, um 1830 herum, die »Felseckersche Buchhandlung«. Später zog ein Seilermeister ein, und vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte das Haus der Wäschereibesitzerin König. 1945, während der schweren Bombenangriffe auf Nürnberg, wurde das Haus größtenteils zerstört, erhalten blieben nur noch das Keller- und Erdgeschoss sowie Teile des ersten und zweiten Obergeschosses.

Bereits 1946, also kurz nach dem Krieg, erfolgte der Wiederaufbau, allerdings nur bis zum zweiten Obergeschoss. Darüber wurde ein Notdach errichtet, und so steht das Haus heute noch.

Jetzt beherbergt das Haus eine besondere Nürnberger Lokalität:

Lieber. Lust und Leidenschaft

steht auf der linken Eingangstür des Erdgeschosses, hinter der sich ein außergewöhnlicher Blumenladen verbirgt. Dass es sich nicht um ein herkömmliches Floristikgeschäft handelt, wird schon an der äußeren Dekoration deutlich – und erst recht, wenn man das Geschäft betritt: Der kleine Laden scheint eher eine florale Werkstatt zu sein.

In der Vorweihnachtszeit, als ich ihn entdeckte, war die Luft erfüllt vom herben und kräftigen Duft von Kiefern, Tannen und anderen grünen Gewächsen, dazwischen bunte Farbtupfer von Blumen und wenige, aber edle Accessoires.

Im hinteren Teil des Ladens werden mit flinker und kundiger Hand Dekorationen, Bouquets und Kränze nach den Wünschen der Kunden gebunden. Der rechte Eingang des Hauses führt in

»Marias Eremitage«

eine kleine, aber feine Vinothek mit ausgesuchten Weinen und einem Bistro, in dem täglich, an Tischen aus alten Weinfässern, ein ausgewähltes Mittagsgericht aus biologischen Zutaten der Region zu einem moderaten Preis angeboten wird.

Am Nachmittag ist das Lokal Einkehr und Treffpunkt auf ein oder zwei Gläschen Wein oder zu einer Tasse Kaffee, Cappuccino oder Espresso.

Hier, in der Eremitage schwingt Marias Lebensgefährte Willi Kuhl, von Gästen liebevoll der »Zaubermann« genannt, das Zepter.

Herrin dieses gesamten kleinen Reiches ist Maria Lieber. Die stämmige Frau ist ständig unterwegs, eilt geschäftig zwischen Blumenladen und Eremitage hin und her, um überall nach dem Rechten zu sehen.

Hier habe ich Maria Lieber kennengelernt: eine starke, vitale Frau mit einem großen Herzen.

So ungewöhnlich wie sie selbst ist ihre Lebensgeschichte. Nach allem, was sie erlebt hat, trotz der Schicksalsschläge und Turbulenzen, hat sie nie ihren Optimismus, die unglaubliche Lebensfreude und ihre nahezu unerschöpfliche Energie verloren.

Dieses Buch erzählt ihre Geschichte – ganz so, wie Maria sie mir in vielen Gesprächsstunden zugetragen hat.

Viktoria Schwenger

Meine Kindheit und Jugend im Spessart

»Maria! Maria! Kumm, helf mal mit! Der Zement ist da!«

Mein Vater rief es in die Werkstatt, die im Anbau meines Elternhauses untergebracht war.

Ich ließ sofort alles stehen und liegen und lief nach draußen. Den Vater durfte man nicht lange warten lassen, schnell wurde er ungeduldig und begann zu schimpfen.

Er war Steinmetz und arbeitete überwiegend auf dem Bau; fertigte Böden, Treppen, Fensterbänke und Einfassungen an – tat eben alles, was ein Steinmetz zu verrichten hat. Gelegentlich wurde auch ein Grabstein in Auftrag gegeben, doch das war eher die Ausnahme.

Draußen stand der VW-Transporter, voll beladen mit Säcken mit Terrazzokörnung. Wie ein Mann hievte ich mir einen der schweren Säcke auf den Rücken und schleppte ihn in die Werkstatt, dann ging ich nach draußen und holte, zusammen mit dem Vater, noch einen und noch einen, bis der Transporter entladen war.

Endlich war es geschafft, ich aber auch, mein Rücken schmerzte.

»War’s dir zu schwer?«, fragte mich mein Vater und sah mich prüfend an, als ich mir, schwer atmend, den Schweiß von der Stirn wischte und mich aufrichtete.

»Naa, naa, des geht scho«, gab ich zurück.

»Nedd dass ich wieder auf’d G’meinde muss, wegen der Kinderarbeit, weißt schon.«

Ich schüttelte den Kopf. »Naa, naa, des basst scho!« Ich packte wieder einen Sack und schleppte ihn in eine Ecke.

Ich war gerade zwölf Jahre alt.

Mein Vater, Amandus Lieber, der von allen kurz »Amand« genannt wurde, war vor Kurzem, auf eine Anzeige hin, auf die Gemeinde bestellt worden.

»Du, Amand, da hat dich jemand anzeigt wegen Kinderarbeit. Die Maria, weißt schon. Das Maadla arbeitet vielleicht doch zu schwer bei dir, des hab’ ich mir auch schon amal denkt.«

Ich hatte meinen Vater auf die Gemeinde begleitet und beteuerte sogleich: »Naa, naa, des basst scho. Die Arbeit macht mir nix aus.«

Der Bürgermeister wiegte bedenklich den Kopf.

»Kann scho sein, aber a Kind ist’s doch noch die Maria, Amand. Was sagt denn dei Frau, die Helga, dazu?«

»Ach was, die sagt nix, und ich pass scho auf’die Maria auf«, versicherte mein Vater und legte seine schwere Hand auf meine Schulter. Damit war die Sach erledigt.

Ich hatte schon mit zehn Jahren begonnen, in der Werkstatt des Vaters zu helfen. Meist machte ich die Arbeit gern, selbst wenn ich dadurch nicht so viel Zeit zum Spielen hatte wie andere Kinder.

Meine Familie lebte schon seit Generationen in dem kleinen Ort Partenstein im Spessart, der mit seinen grünen Hügeln, Bäumen und Wäldern und den romantischen Fachwerkdörfchen für mich eine der schönsten Gegenden Deutschlands ist.

Partenstein ist eine hübsche, etwas verschlafene Gemeinde im mittleren Spessart mit damals ungefähr 2.500 Einwohnern; einer evangelischen wie auch einer katholischen Kirche und Geschäften für den täglichen Bedarf.

Über dem Ort, auf einem felsigen Bergsporn, thront die Burgruine Bartenstein. Sie war 1180 von den Grafen von Rieneck errichtet und nach einer wechselvollen Geschichte im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden. Das Burgareal war einst für uns Kinder aus Partenstein ein abenteuerlicher, wenn auch nicht ganz ungefährlicher Spielplatz.

Alle meine Vorfahren waren Bauern gewesen; so hatte sich im Laufe der Zeit durch Zukäufe, Heiraten und Erbschaften ein beträchtlicher Grundbesitz angehäuft.

Nach dem Tod meiner Großeltern wurde der Besitz zwischen den noch lebenden Kindern, meinem Vater und seinen drei Schwestern, durch Los aufgeteilt. Das war anders als früher, als meist der älteste Sohn Alleinerbe war, um den Gesamtbesitz zu erhalten, und dann allenfalls seine Geschwister auszahlen musste. Meine Großeltern hatten dagegen verfügt, dass der Besitz zwischen allen Kindern aufgeteilt würde, vielleicht, weil mein Vater kein Bauer, sondern Steinmetz geworden war.

Die Grundstücke wurden notiert, die Zettel kamen in einen versilberten Kübel, daran erinnere ich mich noch.

Nacheinander zogen die Geschwister dann die Lose heraus und bekamen so die Grundstücke zugeteilt.

Auch ich durfte Lose ziehen: Zwei der drei Söhne meiner Großeltern waren im Krieg geblieben; einer der beiden hatte während eines Heimaturlaubs geheiratet – eine echte Blitzhochzeit.

Aus dieser Ehe war eine Tochter hervorgegangen, die gerechterweise auch mit mehreren Grundstücken bedacht wurde und deren Lose ich ziehen durfte.

Später, in den Sechzigerjahren, als in Partenstein ein Bauboom ausbrach und die Schwestern Geld zum Hausbau brauchten, verkauften diese nach und nach Grundstücke an ihren Bruder, meinen Vater, sodass sich am Ende der Besitz wieder fest in Lieber’scher Hand befand. So sollte es nach der Meinung meines Vaters sein. Er erbte das Elternhaus, das meine Familie in Partenstein besaß, und richtete in den früheren landwirtschaftlichen Nebengebäuden eine Werkstatt ein.

Wie gesagt, arbeitete er überwiegend für den Bau; besonders die Bodenbeläge aus Terrazzo waren in den Fünfziger- und Sechzigerjahren beliebt.

Terrazzo besteht aus gebranntem Kalk und Zement mit Zuschlägen aus Gesteins- oder Ziegelsplitt, die individuelle Farbmuster entstehen lassen. Wenn die Mischung aufgebracht war, musste der Terrazzo geschliffen und dann poliert werden. Ich erinnere mich gut an diese anstrengende Arbeit, die viel Staub erzeugte, den wir einatmeten. Das war auch der Grund für die spätere Erkrankung meines Vaters. Wie viele Steinmetze litt er an einer sogenannten Staublunge, denn damals wurde noch nicht wie heute mit entsprechendem Mund- und Atemschutz gearbeitet.

Mein Vater war ein vitaler, lebenslustiger und gut aussehender Mann, der gern den Frauen nachsah.

Er war streng, und es setzte oft Schläge, wenn ich nicht so »funktionierte«, wie er es sich vorgestellt hatte.

Als die Oma noch lebte, verbrachte ich viel Zeit bei ihr, denn auch meine Mutter half in der Firma mit.

Meine Großmutter lebte im linken Teil unseres Hauses; ich hatte ein sehr inniges, liebevolles Verhältnis zu ihr.

Der Vater erwartete damals, dass sie mir kleinem Mädchen das Kochen und Putzen beibrachte. Später, wenn etwas nicht so gelang, wie er es erwartete, gab es schnell die eine oder andere Ohrfeige.

»Hast denn bei der Oma gar nix g’lernt?«, hieß es dann vorwurfsvoll.

An meine ganz frühe Kindheit kann ich mich naturgemäß nicht erinnern, manches weiß ich nur aus Erzählungen meiner Mutter, so auch die folgende Episode.

Meine Mutter stillte mich – selbst zu dieser Zeit war das eine Besonderheit –, bis ich vier Jahre alt war.

Mein Vater spielte bei einer Laienspielgruppe mit, und eines Abends sollte die Premierenvorstellung sein. Meine Mutter wäre gern mit hingefahren, doch das ging nicht, weil sie mich ja versorgen musste. In der Öffentlichkeit zu stillen, so wie das heute gang und gäbe ist, war damals undenkbar!

Das ärgerte meinen Vater so gewaltig, dass er ein Glas mit scharfem Senf holte, wütend die Brustwarzen meiner Mutter damit einrieb, mich packte und an die Brust legte.

Ich muss fürchterlich gespuckt und geschrien haben, als ich den höllisch scharfen Senf statt der gewohnten süßen Muttermilch schmeckte. Das Stillen hatte sich damit erledigt, nie mehr wollte ich an die Mutterbrust.

Senf kann ich bis heute nicht essen, da muss ich geradezu würgen.

Zu Weihnachten bekam ich einmal eine Puppe von ihm geschenkt, eine »Negerpuppe«, wie man damals noch ungeniert sagte. Die hatte ein »Zipfala«, war also ein Bub!

Das galt im Dorf bei den anderen Mädchen als Sensation, denn bis dahin waren Puppen stets geschlechtslos! Ich war mächtig stolz und zeigte das »Zipfala« überall herum.

Da haben sich die Leute mal wieder über den Amand ’s Maul zerrissen, der seiner Tochter »so was« schenkt!

Meine Patin Lisbeth schickte mir immer besonders hübsche Kleider, die sie aus Amerika bekam: solche mit vielen Rüschen. Die trug ich voll Stolz und führte sie in Partenstein vor. Damals zeigte sich schon, dass ich anders als die anderen sein wollte und an schönen Dingen große Freude hatte.

Einmal hat mir mein Vater Schuhe gekauft, himmelblaue Ballerinas mit Schleifchen vorne drauf. Die Schuhe waren mir etwas zu groß, vermutlich waren sie auf Zuwachs gekauft worden. Meine Mutter stopfte sie einfach mit Papier aus. Ich war so was von stolz, fühlte mich wie eine Prinzessin!

Zur großen Fronleichnamsprozession in Partenstein durfte ich die Ballerinas zum ersten Mal anziehen.

Ich ging vor der Kindergruppe und trug das Bild der Muttergottes in der Hand, eine besondere Ehre.

Mitten während der Prozession verlor ich einen Schuh, traute mich aber nicht, anzuhalten und nach ihm zu suchen. Ich trug doch das Marienbild von Altar zu Altar! Mit nur einem Schuh humpelte ich weiter bis zum vierten Altar.

Dort stand mein Vater. Als er mich sah, an einem Fuß strumpfsockig, trat er vor mich hin, nahm mir das Marienbild aus der Hand, stellte es auf den Altar und verabreichte mir vor allen Leuten eine Tracht Prügel, die sich gewaschen hatte, weil ich nicht auf meine Schuhe aufgepasst hatte!

Ich erinnere mich, ich war schon etwas älter, dass im Haus nebenan eine Frau wohnte, die ich bewunderte und von unserem Garten aus heimlich beobachtete. Sie war nicht aus dem Dorf, sondern mit ihrer Familie zugezogen. Sie war blond, schlank und hatte die Haare hochtoupiert, wie das in den Sechzigern Mode war.

Immer war sie sonnengebräunt, vermutlich hatte sie eine Höhensonne daheim. Je braungebrannter man sich zeigte, umso schöner war man, das galt damals als absolut »in«. Zu der Zeit machte man sich noch keine Gedanken wegen der UV-Strahlung, während man heute, nach Meinung der Hautärzte, möglichst gar nicht mehr ohne Sonnenschutz aus dem Haus gehen soll.

Ich stand oft am Zaun und bestaunte diese Nachbarin. So wie sie wollte ich auch einmal werden!

Meist lag sie im Badeanzug oder Bikini im Garten in einer Hollywoodschaukel. Das war sensationell, so etwas hatte ich noch nie gesehen! So etwas wollte ich auch haben!

Schon damals muss ich recht kreativ, einfallsreich und aktiv gewesen sein. So holte ich mir aus der Werkstatt Leisten, Hammer und Nägel und baute ein Gestell im Garten.

Recht wacklig war es, aber das tat meiner Freude und meinem Tatendrang keinen Abbruch. Jetzt fehlte nur noch der Baldachin.

Ich eilte ins Haus, stieg auf einen Stuhl und riss die Vorhänge herunter. Die schienen mir gerade schön genug für meine Schaukel. Als ich alles drapiert hatte, kam mir eine neue Idee.

Anita, meine kleine Schwester, die damals noch ein Baby war, sollte auch bei der Einweihung der Schaukel dabei sein. Ich hob sie aus dem Kinderwagen, schleppte sie zur Schaukel und legte sie dort ab. Noch schaute sie mich lieb an.

Gerade da fuhr mein Vater mit seinem Lastwagen auf den Hof und begann, Material abzuladen. Waren es diese Erschütterungen oder die baufällige Bauweise meines Werkes, jedenfalls krachte mein ganzes Gebilde zusammen und auf Anita, die mörderisch zu schreien begann.

Mein Vater rannte herbei, schaute auf den Haufen Leisten, die Wohnzimmervorhänge und entdeckte darunter sein brüllendes Kind. Erst packte er Anita und legte sie in den Kinderwagen zurück, dann packte er mich.

Er versetzte mir solch eine Tracht Prügel, dass ich Pipi in die Hose gemacht hab’. Das machte ihn noch wütender, und er schlug noch heftiger zu, bis endlich meine Mutter als Retterin nahte.

Später einmal, mein Vater hatte auf der Rüttelplatte Betonfassungssteine für die Gärten gemacht und hintereinander zum Trocknen aufgestellt, spielte ich mit einer Freundin Fußball im Hof.

Wie es der Teufel wollte, knallte mein Ball auf den ersten der Steine, der kippte und riss, wie bei einem Dominospiel, alle Steine nacheinander mit sich um.

Da hat es wieder einmal eine ordentliche Tracht Prügel gesetzt. Einmal, so entsinne ich mich, musste ich Gummileisten erhitzen, die mit dem Rüttler an der Vorderseite der Treppenstufen als Rutschsperre eingelegt werden sollten.

Als ein paar Schulfreundinnen vorbeikamen, spielten wir, und ich vergaß die im heißen Wasser eingelegten Streifen. Als der Vater die verdorbenen, aneinandergeklebten und nicht mehr verwendbaren Stücke sah, wurde er wieder einmal wütend. Unsanft packte er mich und bugsierte mich in eine Ecke der Werkstatt.

»Da bleibst jetzt stehen, bis’d schwarz wirst und bis’d dir merkst, dass man von der Arbeit nedd wegrennt.«

Erst ein Kunde und Freund von ihm sah mich, unglücklich und niedergeschlagen, in der Ecke stehen und erlöste mich. Ich glaub’, der Vater hätte mich sonst bis zum Jüngsten Tag dort gelassen.

Wenn ich heute an diese Geschichten denke, wundere ich mich doch ein bisschen, dass ich später mit so einer großen Liebe an meinem Vater hing.

Doch so streng und manchmal fast böse er auch sein konnte, muss ich zu seiner Entschuldigung sagen, dass es wirklich eine andere Zeit damals gewesen ist. Schläge für Kinder waren an der Tagesordnung und galten als probate Erziehungsmaßnahme. Heute dagegen wird das als Kindesmisshandlung angesehen und kann sogar strafrechtlich verfolgt werden.

Trotz allem versuchte ich immer, ihm zu gefallen, und wenn er mich lobte, so war das für mich wie ein Stück des Himmels und entschädigte mich für manches Vorangegangene.

Meine Mutter war eine stille, ruhige Frau. Ich kann mich kaum daran erinnern, sie einmal lachen gehört zu haben. Sie versorgte den Haushalt und die Kinder, arbeitete aber auch im Betrieb mit – vielleicht auch, um meinen lebenslustigen, temperamentvollen Vater wenigstens ein bisschen unter Kontrolle zu haben.

Als ich sechs Jahre alt war, wurde sie wieder schwanger, und als es so weit war und sie in den Wehen lag, wurde zur Hausgeburt eine Hebamme geholt. Wieder war es, zur herben Enttäuschung meines Vaters ein Mädchen, das Anita genannt wurde. Er hatte sich so sehr einen Buben gewünscht wie schon bei meiner Geburt. Dennoch wurde mit der Hebamme und einem Freund meines Vaters, der Schnapsbrenner war, mit dessen Zwetschgenschnaps auf die glückliche Geburt des Kindes angestoßen.

»Maria, bring die Flasch’ in den Keller runter!« Mein Vater gab mir die halb leere Flasche.

Auf dem Weg zum Keller setzte ich mich auf die Kellertreppe und probierte neugierig das Getränk, das dem Vater so geschmeckt hatte. Erst als ich nicht mehr nach oben kam und die Mutter ängstlich nach mir fragte, sah er nach mir.

Ich lag sturzbetrunken auf der Treppe, die fast leere Schnapsflasche neben mir. Als die Mutter im Wochenbett entsetzt aufschrie, meinte Vater ungerührt: »Des wird des Maadla scho’ aushalten.«

Ich muss eine Alkoholvergiftung gehabt haben; am nächsten Tag fühlte ich mich, als müsste ich sterben.

Seither habe ich nie wieder Schnaps getrunken.

Ich wusste, dass sich mein Vater sehnlichst einen Buben gewünscht hatte, das sagte er mir oft genug. Nach Kräften bemühte ich mich, ihm den nicht vorhandenen Sohn zu ersetzen, wollte ihm alles recht machen, damit er stolz auf mich wäre.

Doch er war nicht nur so streng, wie ich bisher beschrieben habe, sondern andrerseits auch sehr großzügig.

Er besaß ein Motorrad mit Beiwagen und nahm mich oft auf Ausflüge mit, die er zusammen mit seinem Freund und dessen Sohn machte.

Wir setzten uns auf das Gefährt, fuhren los, und wenn ich fragte, wo es denn hinginge, meinte er nur: »Wirst schon sehen, ich weiß es selbst noch nedd.«

Ich erinnere mich an eine Fahrt nach Schloss Linderhof, nach Hohenschwangau und Neuschwanstein, die wir vier gemeinsam unternahmen.

Wir Kinder bekamen dann eine »Sinalco« – eine Zitronenlimonade – und eine Tafel Schokolade und waren zufrieden. Unsere Väter sahen wir geraume Zeit nicht mehr, die vergnügten sich auf ihre Weise.

Ich kann mich nicht erinnern, dass die Mutter jemals bei solchen Touren mit dabei war. Sie blieb meist zu Hause bei ihrer kleinen Tochter Anita, die als kränklich galt und der all ihre Liebe und Fürsorge gehörte, sofern die Arbeit Zeit dafür ließ.

Ich mochte meine kleine Schwester gern, auch wenn sie mir viel von der Zeit und Liebe meiner Mutter stahl.

Anita blieb stets Mamas Liebling, während ich »Vaters Kind« war. Auch wenn ich oft uneins mit ihm war, so hing ich doch an ihm.

Manchmal gingen wir miteinander wandern, im Spessart oder rund ums Dorf.

Immer, wenn wir auf der »Hofhöh« standen und unterhalb Partenstein liegen sahen, sagte mein Vater:

»Das Grundstück mag ich besonders gern, da liegt einem ganz Partenstein zu Füßen, und den Grund sollst später einmal du kriegen, Maria! Vielleicht kannst dir da mal ein Haus bauen, denn du bleibst ganz sicher in Partenstein, oder?«

Ich nickte. Partenstein und meinen Vater zu verlassen, war gänzlich unvorstellbar für mich. Wie anders alles kommen sollte, auch mit der Hofhöh, das konnte ich damals nicht ahnen.

Als ich elf war, wechselte ich nach der Volksschule an die Mittelschule in Lohr, die nächste größere Stadt, die mit dem Schulbus in fünfzehn Minuten zu erreichen war. Es war eine reine Mädchenschule. Den Mädchen in den höheren Klassen wuchsen bereits kleine Brüstchen, was mich besonders neugierig machte, da ich noch platt wie eine Flunder war.

»Du musst dir die Brust mit Zitrone einreiben, Maria, das bringt’s! Da kriegst einen schönen, großen Busen«, erzählte mir eine Freundin.

Da kaufte ich mir von meinem gesamten Taschengeld, immerhin zwei Mark, in einem Laden in Lohr Zitronen, um heimlich meine Brust einzureiben. Es hat, zu meiner großen Enttäuschung, zumindest nicht sofort genutzt. Aber meine Brüste wuchsen später recht stattlich – und das von ganz allein, ohne Zitronensaft.

Als ich die Schule mit der Mittleren Reife beendet hatte, war es selbstverständlich, dass ich den Beruf der Steinmetzin erlernen würde, und ich ging bei meinem Vater in die Lehre. Es war weiß Gott keine einfache Zeit, schwere Arbeit noch dazu. Aber ich schonte mich nicht, ich wollte arbeiten wie ein Mann, mein Vater sollte keinen Grund zur Klage haben.

»Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum«, sagt man scherzhaft, und so war es auch mit mir und dem Vater. Ich hatte den gleichen Dickschädel wie er, so gerieten wir manches Mal aneinander – vor allem, wenn er wieder einmal zu despotisch und cholerisch wurde. Alles ließ ich mir inzwischen jedoch nicht mehr gefallen.

Meine Mutter schüttelte oft den Kopf über uns zwei Kampfhähne und seufzte: »Die Maria und der Vadder! Die können nedd miteinander und nedd ohne einander!«

Trotz allem möchte ich sagen, dass ich eine glückliche Kindheit hatte. Wir Kinder in Partenstein hatten damals noch viel Freilauf, waren unterwegs, draußen in der Natur, in Feld und Wald.

Ich wurde zwar streng gehalten, aber es war noch nicht so viel Druck, wie er heute oft auf Kindern lastet. Wir waren noch frei von Computern, Laptops oder Handys und hatten, trotz Schule und Arbeit daheim, viele freie Stunden zum Spielen.

Es war halt noch eine andere Zeit.

Nachdem ich meine Lehrzeit beendet hatte, arbeitete ich weiter als Gesellin im väterlichen Betrieb, bevor ich nach zwei Jahren nach Aschaffenburg auf die Meisterschule ging. Da war ich zum ersten Mal von daheim fort.

Ich war nicht nur die jüngste Absolventin des Jahrgangs, sondern auch die einzige Frau unter lauter Männern, die die Steinmetz-Meisterprüfung schaffte. Natürlich war mein Vater stolz auf mich, aber dreinreden in seinen Betrieb ließ er sich nicht von mir. Dabei war ich so voller Ideen und habe ihm viele Vorschläge zur Verbesserung gemacht, wie ich es eben auf der Meisterschule gelernt hatte. Egal ob im Hinblick auf neue Techniken oder Maschinen, die einem die Arbeit erleichtert hätten, es war nicht mit ihm zu reden, da blieb er stur. So, wie er es machte, so musste es richtig sein. Oft hat mich geärgert, dass er sich so gar nichts hat sagen lassen.

Ich war zu einem hübschen Mädchen herangewachsen, und die Burschen des Ortes – und nicht nur diese – drehten die Köpfe nach mir. Doch egal welchen jungen Mann ich mit nach Hause brachte, dem Vater war keiner recht.

»Hast du dem sei Mudder scho mal g’sehen? Des tät amal dei Schwiegermudder werden! Denk mal, Maria – des tät ich mir nedd an!«, klingen mir seine Worte heute noch im Ohr.

Ein anderer wiederum war evangelisch, und ein Protestant als Schwiegersohn in meiner erzkatholischen Familie, das ging zur damaligen Zeit gar nicht.

Der Nächste passte ihm nicht, »weil der der Mudder beim Zwetschgenklauben nedd g’holfen hat«. »Einen so faulen Kerl brauchsd nedd daherbringen. Da mussd später alles selber machen, Maria!«

Keiner der Bewerber war dem Vater gut genug für mich, seine Maria.

Ich hatte inzwischen, als eines der wenigen Mädchen im Dorf, den Führerschein gemacht und besaß sogar ein eigenes Auto. Mit meinen Kumpels machte ich Spritztouren durch die Gegend. Ich liebte damals schon das schnelle Fahren, das hab’ ich sicherlich von meinem Vater geerbt, der auch gern flott unterwegs war.

Wieder einmal hatte ich mit meinen Freunden einen Ausflug geplant, doch mein Vater erlaubte es einfach nicht.

»Maria, da kannst nedd mit. Wir haben noch eine Arbeit aufm Bau fertig zu machen. Da hilft alles nix, erst kommt die Arbeit, dann der Spaß!«

Ich war ihm daraufhin sehr gram und bei der Arbeit recht bockig und einsilbig.

Doch welch ein Glück hatte ich! Noch in der Nacht kam die schreckliche Nachricht, dass meine Freunde, sie waren zu sechst in einem kleinen VW-Bus unterwegs gewesen, auf dem Weg nach München allesamt tödlich verunglückt waren.

Es war ein Schock für das ganze Dorf. Alle waren die einzigen Kinder ihrer Eltern gewesen, und einige von ihnen hatten kurz davor gestanden, den elterlichen Betrieb zu übernehmen.

Für mich war am schlimmsten, dass mein Namensvetter und guter Freund, Adelbert Lieber, unter den Verunglückten war. Ich konnte es nicht fassen, dass dieser lebenslustige junge Mensch, den ich so gern gehabt hatte – plötzlich nicht mehr da sein sollte.

Es war, nachdem meine geliebte Oma gestorben war, das zweite Mal, dass ich mit dem Tod in Berührung kam, und noch dazu in so tragischem Ausmaß. Ich weinte bitterlich um meine Freunde.

Mein Vater legte den Arm um mich und tröstete mich. »Siehst, Maria, manchmal hat etwas vermeintlich Schlechtes doch sein Gutes. Jetzt warst so sauer, dass ich dich nedd hab mitfahren lassen. Stell dir vor, du wärst dabei gewesen und wärst jetzt auch tot! Des hätt’ ich nie verwunden, da wär ich mein Leben lang nimmer froh g’worden.«

Wenn man jung ist, vergisst man schnell. Den Blick nach vorn gerichtet, fuhr ich bald darauf mit meinen Freundinnen an den Gardasee. Natürlich nicht ohne viele Ermahnungen der Eltern, ja nicht zu schnell zu fahren und vor allem nie, wenn man Alkohol getrunken hat. Das musste ich hoch und heilig versprechen, und daran habe ich mich immer gehalten.

In unserer jugendlichen Unbekümmertheit hatten wir keine Unterkunft gebucht. Tatsächlich war, als wir am Ziel ankamen, alles belegt. Auf der Suche nach einem Quartier fragte ich einen Fremden auf der Straße, wo wir eine Unterkunft finden könnten.

»Fahrt einfach hinter mir her, ich zeig euch was!«

Ohne die geringsten Bedenken fuhren wir ihm nach, bis zu einem kleinen Dorf namens San Gervasio bei Manerba. Dort hat er uns, spät in der Nacht, in seinem Haus einquartiert.

Am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass der Mann vier Söhne und eine Tochter in unserem Alter hatte. Was für ein Spaß! Wir verbrachten herrliche Urlaubstage mit ihnen, machten Ausflüge in die Umgebung und grillten abends bei ihnen im Garten.

Als es nach einer Woche ans Abschiednehmen ging und wir bezahlen wollten, überreichte uns der Hausvater eine Rechnung, auf der stand groß, dass wir null Lire zu zahlen hätten!

Später, als ich wieder daheim war, schickte mein Vater ein großes Paket mit Wein und fränkischen Spezialitäten nach Italien. Zu dieser italienischen Familie hat sich über die Jahre eine nette Freundschaft entwickelt, und einige der »Kinder« machten sogar ihre Hochzeitsreise zu uns nach Partenstein.

Dieses Beispiel von Gastfreundschaft anderen gegenüber habe ich mir für mein Leben als Vorbild genommen. Gastfreundschaft und Großzügigkeit sind mir bis heute wichtig.

Später einmal fuhr ich mit einigen Freundinnen nach Ruhpolding im tiefsten Bayern in den Urlaub zum Skifahren. Skifahren konnte und liebte ich, denn auch im Spessart gibt es Berge mit Skiliften, wenn auch nicht ganz so lange Pisten wie in Bayern.

Abends nach dem Skifahren saßen wir zusammen im »Kurhaus«, wo sich alles zum Après-Ski traf, auch wenn man diesen Begriff damals so nicht kannte. Wie üblich ging es hoch her, und alsbald saßen ein paar Männer bei uns am Tisch.

Einer von ihnen interessierte sich ganz offensichtlich besonders für mich. Er quetschte sich neben mich und nahm meine Hand.

»Wie kommst du denn zu solchene Händ’?«, fragte er verblüfft und musterte meine von der schweren Arbeit schrundigen, aufgeschürften und an den Fingerkuppen blutigen Hände.

Ich entzog sie ihm schnell und meinte patzig: »Das geht dich nichts an! Ich arbeit’ halt schwer und mit de Händ’, aber des macht stark.«

»Aha! Wenn du so stark bist, dann kannst ja morgen bei dem großen Langlaufwettbewerb mitmachen, oder traust dich des nedd?«

So etwas durfte man zu mir nicht sagen, sofort war mein Kampfgeist geweckt! »Klar trau ich mich, da mach ich mit!«, gab ich keck zurück.

Anneliese, meine Freundin, stieß mich in die Seite. »Maria, du kannst doch gar nedd langlaufen! Du kannst doch nur bergab!«

»Pah, des tät ich schon schaffen, aber ich hab’ keine Langlaufski!«

»Die besorg’ ich dir schon«, lachte der Mann.

So kam es, dass ich am nächsten Tag zu einem Langlaufwettbewerb über fünfzig (!) Kilometer antrat. Ich hatte keine Ahnung, wie das Langlaufen ging, welche Technik man anwandte – und so ganz wohl war mir nicht in meiner Haut, das muss ich zugeben. Aber wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt und etwas zugesagt habe, dann ziehe ich das durch, auf Gedeih und Verderb.

Es wurde eine Katastrophe! Immer wieder stürzte ich, Langlaufen war doch etwas ganz anderes als bergab zu fahren. Beim Hügel-Hinauffahren rutschte ich ständig zurück, und beim Abfahren stürzte ich in der von den Wettbewerbern vor mir ausgefahrenen Loipe. Die Schuhe waren viel zu groß und die Ski vermutlich nicht gewachst oder ganz unpassend. Ich stürzte mehr, als ich vorankam, und manches Mal war ich kurz vorm Aufgeben. Die anderen waren weit vor mir, kaum mehr zu sehen, ich ganz allein und einsam auf der Loipe. Doch ich hielt eisern durch, rappelte mich immer wieder hoch. Aufgeben kam nicht infrage.

Als letzte, aber immerhin noch fünf Minuten vor Ende der anberaumten Zeit, fuhr ich abgekämpft und verschwitzt durchs Ziel. Ich hatte es gerade noch geschafft!

»Typisch Maria! Die muss doch immer ihren Dickschädel durchsetzen, die gibt nedd auf«, tuschelten teils bewundernd, teils neidisch meine Freundinnen.

Am Zieleinlauf stand der Typ vom Vorabend mit einem großen Wurstkranz, den er mir um den Hals hängte.

»Ich hab g’sehn, wie oft du gefallen bist und dich immer wieder aufg’rappelt hast«, meinte er bewundernd.

»Mein Vater sagt immer: ›Hinfallen darf man, aber dann muss man aufstehen, des Krönchen richten und weitermachen‹, weißt?«, gab ich, noch von der Anstrengung keuchend, zurück.

Dieses Lebensmotto habe ich von meinem Vater übernommen. Auch in meinem späteren Leben würde ich es noch sehr oft bitter nötig haben.

Abends bei der Siegerehrung setzte sich der Mann wieder an unseren Tisch. Er war selbst mitgelaufen, unter den ersten zehn gewesen, und wieder bewunderte er mich für meine Leistung. Ehrlich gesagt, das tat mir richtig gut.

Ich besah mir den Kerl genauer. Er schien um einiges älter zu sein als ich, die ich gerade zwanzig Jahre jung geworden war. Fritz, so hieß er, sah gut aus und benahm sich galant und höflich, ganz anders als mancher der Burschen von daheim, vom Dorf.

Er erzählte, er käme aus Nürnberg und hätte eine gute Stelle bei dem damaligen großen Versandhaus »Quelle«. Fast jeder Haushalt in Deutschland hatte damals den Katalog dieses Unternehmens daheim, in dem sämtliche Waren – neueste Mode, Schuhe, Elektrogeräte und Haushaltsgegenstände, ja sogar Möbel – angeboten wurden.

Fritz wollte zu gern meine Adresse haben, doch da hätte ja jeder daherkommen können! Ich gab ihm eine fingierte Adresse aus dem Nachbardorf und dachte, damit hätte sich die Sache erledigt.

Als ich wieder nach Hause kam, wusste mein Vater schon von der ganzen Geschichte; eine Familie aus Partenstein war auch in Ruhpolding gewesen und hatte ihm alles brühwarm erzählt.

»Was für an Kerl hast denn da aufgetrieben?«, fragte er argwöhnisch.

Ich tat es mit einer Handbewegung ab: »Ach, des is nix«, gab ich zurück.

Bald darauf, ich kam gerade im Arbeitsanzug und mit den Haaren voll Staub vom Schleifen aus der Werkstatt, fuhr ein eleganter Wagen mit einer Nürnberger Nummer auf den Hof.

Was will denn der bei uns?, dachte ich verblüfft und schaute misstrauisch hin. Doch schon stieg Fritz aus dem Wagen und kam grinsend auf mich zu.

»Da schaust, gell? Hab’ ich dich doch g’funden, auch wenn du mir eine falsche Adresse geben hast. Aber so leicht kommsd mir nedd davon, Maria!«

Ich wurde feuerrot. »Wie hast mich denn g’funden?«, stotterte ich.

Er lachte. »Ich war hier in Partenstein bei der Schuhfabrik und hab dein Foto rumzeigt. Des Dorf, des du mir g’nennt hast, ist ja gleich daneben und ich hab’ mir denkt, vielleicht kennt dich jemand. Tatsächlich hat einer g’sagt, dass du dem Lieber aus Partenstein seine Ältere bist, und jetzt bin ich da!«

Ich wusste vor Verlegenheit weder ein noch aus, schon gar nicht, was ich sagen sollte, wenn ich auch sonst nicht auf den Mund gefallen war.

»Ich hab dich g’sucht und g’funden, und dafür mussdd amal mit mir ausgehn«, forderte Fritz.

Ich konnte nur nicken, doch es hat mir schon mächtig imponiert, dass der Mann so hartnäckig nach mir gesucht hatte.

An einem der nächsten Abende holte mich meine Urlaubsbekanntschaft mit ihrem Wagen ab, und wir fuhren zu einem Lokal, das ich bisher nur vom Sehen kannte. Nie hätte ich mich da allein neintraut. Es wurde ein wirklich schöner Abend mit Fritz.

Immer öfter trafen wir uns von da an, wir gingen viel aus, und er stellte mich seinen Freunden vor.

Fritz zeigte mir eine Welt, die mir bis dahin völlig unbekannt war. Irgendwann funkte es auch bei mir, und ich habe mich in Fritz verliebt – zum Missfallen meines Vaters, der Fritz längst ins Gebet genommen und ausgefragt hatte.

»Der ist viel zu alt für dich, der könnt’ fast dein Vadder sein«, meinte er missbilligend, denn Fritz Schuh war immerhin fünfzehn Jahre älter als ich. »Der kann dir keine Lieb zeigen, Maria!«, fügte er brummend hinzu.

Doch dieses Mal setzte ich meinen Willen durch. »Den und kaan annern heirat’ ich!«, bestimmte ich, und als Fritz mir einen Heiratsantrag machte, sagte ich »Ja«.

Meine Eltern waren alles andere als erbaut.

»Des is’ so ein Weltverbesserer, der glaubt, er kann alles besser«, murrte Vater, denn Fritz hatte – als Techniker, der er war – an einigen Sachen in der Werkstatt meines Vaters rumgekrittelt. Das konnte der gar nicht leiden.

Auch meine Mutter hatte er einmal vergrämt, als sie ein bei uns traditionelles Essen kochte, und Fritz meinte, so etwas würde man in Nürnberg höchstens den Hunden vorsetzen. Da war es auch bei meiner Mutter mit der Sympathie zu ihm aus.

Als ich einundzwanzig – und somit volljährig – war und Vaters Unterschrift zur Eheschließung nicht mehr brauchte, heirateten Fritz und ich.

Es war »nur« eine standesamtliche Trauung, denn ich war katholisch und Fritz evangelisch, das war zu dieser Zeit noch ein Problem, vor allem für die katholische Kirche und meine Eltern. Denen hatten wir es bis dahin vorsorglich verschwiegen, dass Fritz protestantisch war, ich kannte ihre Einstellung dazu.

Wir hielten also standesamtlich Hochzeit und feierten im kleinsten Kreis in einem Lokal in Nürnberg, mit den Trauzeugen und einigen Freunden. Ich trug ein grünes, geblümtes Seidenkleid aus dem China-Laden Marianne von der Osten, welches ich von Fritz bekommen hatte, und war überglücklich. Mein frisch gebackener Ehemann war stolz auf mich, seine junge Frau.

Doch ein Wermutstropfen trübte diesen Tag: Meine Familie war aus Protest, weil ich keinen Katholiken heiratete, nicht zur Hochzeit erschienen.

Fritz

Mit dem Hochzeitstage zog ich von zu Hause aus.

Damals wäre es, gerade auf dem katholisch geprägten Lande, noch undenkbar gewesen, vor der Ehe zusammenzuziehen.

Der Auszug von daheim fiel mir leicht, ich war voller Erwartung und Neugier auf das neue Leben mit meinem Mann. Jetzt war ich eine verheiratete Frau!

Fritz hatte eine Eigentumswohnung in Fürth, nicht allzu weit von seinem Arbeitsplatz bei »Quelle« entfernt. Er war dort Betriebsleiter der technischen Abteilung, eine gute Anstellung, auch entsprechend bezahlt. Wir hatten keine Geldsorgen.

Quelle war zu der Zeit ein Großkonzern, zu dem nicht nur der bekannte Versandhandel, sondern auch andere Unternehmen wie »Tempo«, »Transeuropa« – einer der ersten Reiseanbieter – und einige andere gehörten.

Gustav Schickedanz, der erfolgreiche Gründer des Konzerns, führte zusammen mit seiner Frau Grete das Unternehmen.

Er war ein strenger, aber, so Fritz, gerechter Chef: ein Unternehmer vom alten Schlag, wie es sie heute kaum mehr gibt. Fritz hatte oft mit ihm zu tun und war viel für die Firma unterwegs.

Grete Schickedanz war eine sozial engagierte Mitunternehmerin, die unter anderem ein Altersheim und einen Kindergarten in Fürth ins Leben rief. Die alten Schickedanz waren sehr honorige Leute.

Einmal, so erzählte mir Fritz, war er in deren Villa, er hatte dort etwas zu tun. Da sah er den kleinen Sohn von Madeleine, der einzigen Tochter der Schickedanz, in einem Zimmer. Der Kleine hatte ein Gewehr des Großvaters in der Hand und fingerte daran herum.

»Leg sofort das Gewehr weg!« Fritz war mit einem Satz bei dem Kind, doch der Bub schrie und weigerte sich, die Beute herzugeben.

»Her mit dem Gewehr, oder ich verhau dir den Hintern, bis er blau ist!«, fuhr ihn Fritz an.

»Dann schmeiß ich dich aus der Firma raus«, meinte der Knirps nur.

Jedenfalls hat Fritz vielleicht Schlimmes verhütet.

Nach dem Tod der alten Schickedanz übernahm deren Tochter Madeleine den Konzern, bis zur Zerschlagung im Jahre 2009, die durch ungünstige Bankgeschäfte, riskante Spekulationen und falsche Beratung ihrer Geschäftsführer ausgelöst worden war. Gut, dass ihr Vater, der »alte« Schickedanz, nicht mehr erleben musste, wie sein Lebenswerk den Bach runterging.

Aber dass Madeleine später in den Medien klagte, sie sei jetzt so arm, dass sie sogar bei Discountern einkaufen müsse, war dann doch übertrieben.

Fritz und ich führten ein schönes Leben. Für mich, die ich das kleinkarierte, eingeengte Leben in Partenstein gewöhnt war, wo jeder alles von jedem wusste und man sich keinerlei Eskapaden leisten konnte, öffnete sich eine völlig neue Welt.

Wir reisten viel, einmal sogar nach Indien. Das gefiel mir, denn ich habe, wohl von meinem Vater, den Drang in die Ferne und nach Abenteuern geerbt. Jetzt, mit Fritz, konnte ich diese Leidenschaft ausleben.

Jedes Jahr fuhren wir mit Freunden zum Skiurlaub nach Südtirol, wir waren alle mittlerweile gute Skifahrer. Ich hatte immer die neueste Ausrüstung und Bekleidung, das konnten wir uns leisten.

Der Mann meiner Freundin Jutta, der auch Fritz hieß, konnte nicht so gut Ski fahren wie wir anderen. Jutta schlug vor: »Maria, fahr doch du mit Fritz, auf dich hört er wenigstens.«

Auf dem Gletscher der Marmolada waren lauter »Busenpisten«, wie wir spaßeshalber die Buckelpisten nannten. Das war zu schwierig für Juttas Fritz, und nachdem es ihn wieder einmal geschmissen hatte, setzte er sich auf einen der Schneebusen und tobte vor Wut. Er schlug mit den Skistöcken wild um sich und brüllte: »Da bleib ich jetzt hocken, ihr könnt mich alle am Arsch lecken!«

Erst krümmte ich mich vor Lachen, als ich ihn giftig wie Rumpelstilzchen da sitzen sah, dann versuchte ich, ihm aufzuhelfen und weiterzufahren.

Bei den anderen fremden Skifahrern, die den tobenden und verzweifelten Mann sahen, kam ich damit schlecht an, und sie beschimpften mich: »Man nimmt seinen Mann, der nicht Ski fahren kann, nicht auf so eine Piste mit! Das ist unverantwortlich!«

Es half alles nix, ich musste Fritz runterbringen. So versuchte ich, ihn über die Marmolada wieder in Richtung Corvara zu lotsen, wo wir die anderen treffen wollten. Die waren schon längst unten und machten sich Sorgen, weil wir so lange ausgeblieben waren.

Immer wieder, wenn ich später die Marmolada sah oder davon hörte, musste ich an den tobenden, auf dem Schneebusen sitzenden Fritz denken. Ein unvergesslicher Anblick, der mir immer im Gedächtnis bleiben sollte.

Mein Fritz dagegen war wie ich sehr sportlich. Da haben wir gut zueinander gepasst, auch wenn er mir oft bei den Skitouren viel abverlangte und mich kein bisschen schonte.

Ich erinnere mich an eine Skitour in Alta Badia in Südtirol. Wir standen am Piz La Villa, wo eine der schwierigsten Pisten des Alpinen Skiweltcups, die Gran Risa, hinunterführt. Da wurde mir dann doch etwas mulmig, als ich sah, wie steil es da hinunterging, teilweise mit fünfzig Prozent Gefälle!

Fritz machte das nichts aus, und als ich oben zauderte, meinte er ungerührt: »Ich fahr schon mal los, du weißt ja, wo du mich findest.« Schon war er mit kühnen Schwüngen verschwunden.

Ich schaffte die Abfahrt, aber wie! Teilweise schnallte ich die Ski ab und wollte am Rande der Piste abwärts gehen, aber der Schnee war viel zu hoch, ich brach bis über die Knie ein. Also hieß es: wieder zurück auf die Piste und die Ski angeschnallt. Tränen der Wut und der Verzweiflung standen mir in den Augen; jetzt konnte ich Juttas Fritz gut verstehen, aber ich hielt durch. Ganz am Schluss der Abfahrt konnte ich vor Erschöpfung nicht mehr bremsen und fuhr geradewegs in einen kleinen Bach.

Ich war klitschnass und durchgefroren, klapperte vor Kälte und Erschöpfung mit den Zähnen, als ich in dem Café ankam, in dem Fritz mit den anderen gemütlich saß.

Bei denen herrschte großes Gelächter. Jutta war eher besorgt, als sie mich sah, aber mein Fritz meinte nur ungerührt: »Ach, meine Maria, die steht alles durch.«

Er hat viel von mir verlangt, ob beim Skifahren, beim Bergsteigen, beim Tennis oder Kajakfahren, aber ich machte alles mit.

Zimperlich zu sein, kam nicht infrage, doch das war auch nicht meine Art. Zähne zusammenbeißen und durch, lautete die Devise. Da war Fritz so hart wie mein Vater, und ähnlich wie dieser, prägte er mich sehr in jungen Jahren.

Anderseits konnte Fritz sehr liebevoll und großzügig sein. Er zeigte sich überall stolz mit mir, gelegentlich wurde er sogar gefragt, ob ich seine Tochter sei, so jung und schlank wie ich damals war. Wir gingen oft ins Theater oder in die Oper und tanzten auf Bällen ganze Nächte durch. Ein ganz anderes Leben als das, welches ich bisher geführt hatte.

Wir hatten, auch über Kollegen von Fritz, einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, spielten Tennis im Club, immer war etwas los – und ich mittendrin. Wie ich dieses Leben genoss!

Fritz hätte es gerne gesehen, dass ich eine liebe, brave Hausfrau gewesen wäre; finanziell wäre es nicht nötig gewesen, dass ich arbeitete. Doch das war mit mir nicht zu machen, dafür war ich viel zu aktiv und unternehmungslustig.

Also arbeitete ich weiter freiberuflich als Steinmetzin, denn mit der Hochzeit hatte ich die Arbeit bei meinem Vater aufgegeben. Denn Partenstein wäre viel zu weit weggewesen, um täglich hin und her zu pendeln. Einige unserer Freunde bauten zu der Zeit ein Haus, und da konnte ich mich einbringen.

Bei einem befreundeten Steinmetz in Nürnberg hatte ich die Möglichkeit, die Werkstücke vorzurichten und dann an Ort und Stelle einzubauen. Fritz sah das nicht gern, aber ich setzte wie so oft meinen Kopf durch.

Der Kontakt zu meiner Familie besserte sich nach einiger Zeit. Meine Eltern konnten einfach nicht verstehen, dass ich nicht katholisch und kirchlich geheiratet hatte, wenn es denn schon ein Protestant sein musste. Außerdem warteten sie auf ein Enkelkind.

Den Wunsch erfüllte ich ihnen nicht; es ergab sich einfach nicht, und ich machte mir vorerst nicht allzu viele Gedanken darüber. Zum einen, so dachte ich, war ich noch jung genug, zum anderen so mit meinem neuen Leben beschäftigt, dass ich nicht übermäßig traurig über den ausbleibenden Kindersegen war. Außerdem hatte ich genügend Kinder meiner Freundinnen um mich, die oft und gern bei mir waren – denn ich hatte immer die verrücktesten Ideen, und sie durften bei mir alles machen, was daheim verboten war. Das gefiel ihnen natürlich, sie kamen stets mit Begeisterung zu »Tante Maria«.

Ich genoss das Leben mit Fritz, bis ein Vorfall diese schönen Tage vorerst beeinträchtigte.

Wieder einmal hatte ich Freunden, die gerade ein Haus bauten, versprochen, die Steinmetzarbeiten zu übernehmen. Als ich die Sandstein-Einfassungen der Einfahrt setzte, spürte ich plötzlich einen brutalen Schmerz im Rücken. Ich war nicht mehr fähig, mich zu bewegen.

Schon seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, dass der Rücken mir Schwierigkeiten bereitete, hatte es Fritz aber verschwiegen, denn er hätte darauf bestanden, dass ich unverzüglich die schwere Steinmetzarbeit beendete. Das wollte ich auf keinen Fall.

Gleich gegenüber dem Haus wohnte ein befreundeter Arzt, der mich sofort ins Krankenhaus einliefern ließ.

Als ich dort eintraf, hatte ich bereits kein Gefühl mehr in den Beinen, war wie gelähmt. Die Untersuchungen ergaben einen schweren Bandscheibenvorfall und ein drohendes Wirbelgleiten, das im schlimmsten Fall zu einer dauerhaften Lähmung führen konnte.

Man riet mir, mich operieren zu lassen, was allerdings damals ein erhebliches Risiko bedeutete. Das wollte ich auf keinen Fall eingehen, so wurde mit einer konservativen Therapie begonnen. Dazu wurde mir eine Rehabilitation in der Klinik Enzensberg in Hopfen am See, bei Füssen, empfohlen. Damals ahnte ich noch nicht, dass sich diese Kur ein halbes Jahr hinziehen würde.

Anfangs konnte ich nicht einmal mehr gehen, musste mich mit einem Rollwägelchen vorwärts schleppen und hatte arge Schmerzen. Doch mit eiserner Disziplin zog ich alle erforderlichen und oft sehr unangenehmen und schmerzhaften Therapien durch.

Ich wollte unbedingt wieder gesund und mobil werden. Schließlich war ich doch noch so jung!

Fritz besuchte mich, so oft er konnte; es war eine lange Trennungszeit für unsere Ehe, und ich litt unter Heimweh. Als ich endlich entlassen wurde, legte mir der Arzt sehr ans Herz, die schwere Arbeit als Steinmetzin aufzugeben.

Als ich ihm erzählte, wie hart ich schon als Kind gearbeitet hatte, schüttelte er fassungslos den Kopf. »Das ist unglaublich!«, wetterte er. »In welchem Land und in welchem Zeitalter leben wir denn? Solch schwere Kinderarbeit hätte verboten werden müssen!«

Bald darauf war ich wieder daheim. Wenn Fritz glaubte, seine Maria wäre jetzt ruhiger und besonnener geworden, hatte er sich getäuscht.

Zu Hause zu sitzen und auf ihn zu warten, bis er nach Hause käme, hätte ich mit meinem Temperament und meiner Energie nicht ausgehalten. Ich überlegte fieberhaft, was ich nun machen könnte. Es müsste eine Arbeit sein, die körperlich nicht so anstrengend, aber auch kreativ wäre.

Die Natur, Blumen und Pflanzen hatte ich schon immer geliebt, und so beschloss ich, eine Ausbildung zur Floristin zu machen.

Fritz war nicht begeistert, aber wieder setzte ich meinen Kopf durch. Ich begann in einer Gärtnerei in Nürnberg eine Lehre als Floristin, und da ich bereits einen Meistertitel in einem Handwerk vorweisen konnte, war diese Lehrzeit auf ein Jahr befristet.

Die Arbeit in der Gärtnerei gefiel mir, doch das war mir nicht genug. Ich wollte auch hier Meisterin sein!

Es gab damals eine Meisterschule für Floristik in Nürnberg, doch ich wusste, dass die »Fachschule für Blumenkunst« in Weihenstephan bei Freising die bessere und anerkanntere war.

»Dort will ich hin, Fritz«, sagte ich zu meinem Mann. »Wenn ich das mache, dann nur an der besten Schule!« Ich fand, das Beste wäre gerade gut genug für mich.

»Aber dann bist du wieder weg – und dieses Mal noch länger!«, maulte er.

»Ich komm jedes Wochenende heim, und ein Jahr ist schnell vorbei, das geht schon! Außerdem bist du ja auch viel unterwegs«, schnappte ich zurück.

Also meldete ich mich in Weihenstephan zur Meisterschule an. Fritz blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen.

Die Woche über wohnte ich dort in einem kleinen Appartement, am Wochenende fuhr ich heim zu Fritz und meinem Nürnberger Leben.

Die Ausbildung an der Fachschule in Weihenstephan war anspruchsvoll. Neben Floristik und Pflanzenkunde standen natürlich auch Betriebs- und Mitarbeiterführung sowie Buchhaltung auf dem Stundenplan – eben alles, was ein Meister können muss.

Ich nutzte den großen Vorteil, dass ich vieles davon schon auf der Fachschule für Steinmetze gelernt hatte. So bestand ich die Meisterprüfung nach einem Jahr mit Bravour und war jetzt, mit vierundzwanzig, nicht nur Steinmetz-, sondern auch noch Floristikmeisterin, hatte also zwei Meistertitel!

Nachdem dies alles überstanden war, beschlossen Fritz und ich, ein Haus zu bauen. Zu der Zeit waren fast alle unsere Freunde dabei zu bauen, wie wir junge, motivierte Paare oder junge Familien.

So kauften wir, zusammen mit Fritz’ bestem Freund Herbert und dessen Frau Mia, ein schönes Grundstück in Lind bei Fürth und begannen, dort unsere neue Bleibe zu bauen.

Nun war ich wieder ganz in meinem Element.

Unser Haus sollte etwas Besonderes sein, und das wurde es auch.

Auch mein Vater kam gelegentlich vorbei, um die Bauarbeiten mit zu überwachen – und wieder gab es zwischen ihm und mir Differenzen über die Ausstattung. Vater wollte zum Beispiel Marmor, ich italienische Terrakotta als Bodenbelag. Doch inzwischen war mein Dickkopf mindestens genauso groß wie seiner, und so setzte ich mich meist durch. Es war immerhin unser Heim!

Ganz konnte ich die Steinmetzarbeit nicht lassen, ich liebte diese Arbeit zu sehr, und so verlegte ich einige Pflasterarbeiten selbst, was Fritz gar nicht gerne sah.

Endlich war das Haus fertig, und ich konnte mich der Innengestaltung und dem Garten zuwenden. 1975 zogen wir ein, und zur gleichen Zeit nebenan Herbert und Mia, unsere besten Freunde.

Es war eine schöne Zeit in Lind. Unsere Nachbarn waren überwiegend mit uns befreundete junge Ehepaare oder Familien, viele kannten wir von »Quelle«. Wir verstanden uns gut; man half einander freundschaftlich.

Es machte mir immer Freude, anderen zu helfen: bei Dekorationen, im Garten oder beim Kochen für Gesellschaften und festliche Anlässe. Ich hatte immer besondere Ideen und oft die verrücktesten Einfälle. Gelegentlich kochte ich sogar für Freundinnen, wenn sie eingeladen hatten. Dann brachte ich die Speisen heimlich durch den Garten hin, und sie gaben es als ihr selbst zubereitetes Essen aus.

Einmal meinte Herbert zu meinem Mann:

»Weißt Fritz, so nett, hilfsbereit und großzügig die Maria auch ist, ich könnt es nedd mit ihr aushalten. So aktiv und umtriebig, wie die ist – die hätt’ ich nie geheiratet, die tät mich kaputtmachen.«

Alle lachten herzlich darüber.

Immer wieder arbeitete ich in der Gärtnerei, bei der ich mein Lehrjahr absolviert hatte. Oft musste ich schnell hinter einem Gewächshaus verschwinden, wenn ich sah, dass Fritz kam, um zu kontrollieren, ob ich auch nicht zu schwer arbeitete.

Doch für mich war Arbeit immer Freude und nie eine Last. Ohne Arbeit, ohne kreativ zu sein, ohne meine Ideen verwirklichen zu können, hätte mir etwas gefehlt.

Wir waren gerade zwölf Jahre verheiratet und immer noch kinderlos, als mein Schicksalstag anbrach.

Ich war nach Florenz zu einer Schulung über alte Steinmetzkunst geflogen. Es interessierte mich, wie die alten Meister gearbeitet hatten, selbst wenn ich nicht mehr viel mit dieser Arbeit zu tun hatte.

Am 3. Juni flog ich von Florenz zurück nach Frankfurt. Es war der Geburtstag meiner Mutter, und in Partenstein war eine große Familienfeier angesagt.

Mein Vater holte mich am Flughafen ab, wir wollten gemeinsam nach Partenstein fahren. Fritz würde nach der Arbeit von Fürth aus dort hinkommen, so war es geplant. Am Morgen noch hatte ich Fritz aus Florenz angerufen, und wir besprachen den Ablauf des Tages.

Als mich mein Vater am Flughafen traf, fragte er mich, ob Fritz und ich Streit hätten, ob mein Mann denn nicht zur Feier kommen würde. Fritz habe sich nicht, wie vereinbart, bei ihm gemeldet.

»Naa, Vadder, bei uns ist alles in Ordnung, wir haben heute früh noch telefoniert. Ich ruf ihn an, wenn wir in Partenstein sind, vielleicht war er recht beschäftigt in der Firma.«

Als ich in Lind anrief, meldete sich Fritz nicht.

»Dann ist er noch in der Firma«, meinte ich unbesorgt. »Ich ruf ihn dort an.«

Im Büro meldete sich seine Sekretärin. »Er ist heute früher gegangen, er hat sich nicht wohlgefühlt«, meinte Frau Herdegen.

Ich dachte mir nichts, vermutete, er wollte schlicht früher nach Hause, wegen der Einladung in Partenstein.

Wieder rief ich daheim an, doch wieder meldete sich Fritz nicht. Was war los? War er schon unterwegs? Langsam wurde es Zeit!

Autotelefone, wie sie heute genutzt werden, gab es noch nicht, deshalb rief ich Herbert an, der nebenan wohnte.

Der sah aus dem Fenster. »Der Fritz muss noch da sein, sein Auto steht ja noch vor der Tür. Allerdings hat er den recht verquer geparkt. Ich geh mal rüber und läute.«

»Ja, mach des, es wird höchste Zeit, dass er losfährt!«

Minuten später kam der Rückruf von Herbert. »Er macht nicht auf, aber er muss da sein«, sagte er.

Noch immer war ich – heute kann ich es nicht mehr begreifen – nicht allzu sehr beunruhigt. Ich bat Herbert, der einen Ersatzschlüssel hatte, mal nach Fritz zu sehen. Eine Viertelstunde verging, bis Herbert wieder anrief.

»Maria, es ist besser, du kommst gleich.«

Das war alles, was er sagte. Er sagte nicht, was wirklich geschehen war.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?

Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Von Viktoria Schwenger bereits erschienen

Meine Bergheimat

eISBN 978-3-475-54422-4 (epub)

Zunächst zögerlich nimmt Christl Seebacher die Stelle einer Hüttenwirtin auf dem Brünnsteinhaus in den Bayerischen Alpen an. Aus den anfänglich geplanten zehn werden jedoch schließlich über dreißig arbeitsame, aber auch sehr glückliche Jahre.

Wir erfahren allerhand Interessantes aus früherer Zeit, über die Schwierigkeiten, in 1342 Metern Höhe ein Gasthaus zu betreiben, und über die vielen müden und hungrigen Wanderer, die nach langen Märschen bei der Wirtin Rast machten. Sie hat so einiges erlebt und lässt uns in vielen heiteren, aber auch nachdenklich stimmenden Geschichten daran teilhaben.

Das geliehene Glück

eISBN 978-3-475-54364-7 (epub)

Die hübsche Südtirolerin Carina will sich in Bayern ein neues Leben aufbauen und verliebt sich dabei prompt in den Architekten Jörg. Obwohl es die große Liebe zu sein scheint, wird das Glück des Paares getrübt. Jörgs Beruf ermöglicht ihm einen längeren Auslandsaufenthalt – eine zu große Belastung für die junge Beziehung.

Carina findet Trost bei Jörgs Freund Hubertus. Sie hilft regelmäßig im Gasthof seiner Familie aus und kommt so dem ruhigen und verlässlichen Mann näher. Mit ihm scheint eine Zukunft möglich zu sein. Das Schicksal hält jedoch einen weiteren Schlag bereit. Findet Carina dennoch das große Glück?

Im Rosenheimer Verlagshaus bereits erschienen

Ein Bauernleben

eISBN 978-3-475-54441-5 (epub)

Für die Familie Edelhofer steht der Hof über allem. Stets kommen er und die Gemeinschaft vor dem Schicksal des Einzelnen. Die Menschen, die auf ihm wohnen, erleben persönliche Tragödien, aber auch viel Freude und Liebe. So erzählt Roswitha Gruber von einem Leben voll Arbeit und Pflicht. Auf faszinierende Weise berichtet sie von schweren Aufgaben und Entscheidungen genauso wie von den schönen Erlebnissen. Dem Leser wird ein berührender Einblick in das Leben einer Familie auf ihrem Einödhof gewährt.

Die Kinder der Dienstmagd

eISBN 978-3-475-54356-2 (epub)

Die Magd Elisabeth und der Knecht Franz Lichtmannegger träumen davon zu heiraten. Doch beide wissen – zwei Dienstboten haben keine gemeinsame Zukunft. Als sich aber die Möglichkeit ergibt, einen Hof zu pachten, können sie als Bauersleute eine Familie gründen. Sie führen ein erfülltes, arbeitsreiches Leben. Ein großes Unglück zwingt Elisabeth und ihre Kinder jedoch zurück in den dienenden Stand. Einfühlsam und packend erzählt Roswitha Gruber die unterschiedlichen Lebenswege von Elisabeths Kindern und deren Nachfahren, zu denen auch die weltbekannte Jodelkönigin Maria Hellwig zählt.

»Eine bewegende Familiengeschichte einer starken Frau.« (Radio Arabella)

Tagebuch einer Landhebamme

eISBN 978-3-475-54357-9 (epub)

Diese Aufzeichnungen von Rosalie Linner über die Jahre 1943 bis 1980 spiegeln das weite Spektrum der Arbeit einer Landhebamme wider: Von freudig erwarteten, aber auch von unerwünschten Kindern ist die Rede, von der Freude und den Nöten in den Familien.

Rosalie Linner schildert beeindruckende Fälle und Begebenheiten und geht dabei auch auf heute sehr aktuelle Themen und Fragen ein, wie zum Beispiel Adoptionen, Vaterschaftsprozesse, behinderte Kinder, Gewalt gegen Frauen und Kindesmissbrauch. Den Leser erwartet ein spannender Bericht.

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com