7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)

- Sprache: Deutsch

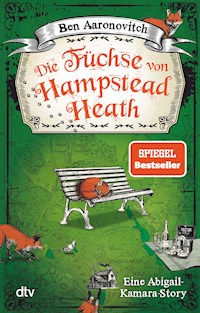

Eine magisch begabte Cousine Es ist Ferienzeit in London und Abigail, Peter Grants lästige Cousine, kann mehr oder weniger tun und lassen, was sie will. Was bei allen, die sie kennen, eigentlich die Alarmglocken schrillen lassen sollte. Doch Peter ist irgendwo auf dem Land auf Einhornjagd, sodass niemand Abigail davon abhält, magischen Unfug zu treiben – und einem Geheimnis auf die Spur zu kommen: In der Gegend von Hampstead Heath verschwinden immer wieder Teenager. Nach kurzer Zeit tauchen sie wieder auf, unverletzt, aber ohne eine Erinnerung, wo sie waren. Wer hat sie fortgelockt – und warum? Unterstützt von einer Bande sprechender (und ziemlich eingebildeter) Füchse stürzt sich Abigail ins magische Abenteuer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Ben Aaronovitch

Die Füchse von Hampstead Heath

Eine Abigail-Kamara-Story

Deutsch von Christine Blum

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Dieses Buch ist allen systemrelevanten Arbeitskräften überall auf der Welt gewidmet.

Все счастливые семьи похожи друг на друга,

каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Alle glücklichen Familien gleichen einander.

Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich.

Lew Tolstoj, Anna Karenina

Oh Bondage Up Yours!

Marianne Joan Elliott-Said (Poly Styrene)

1Optimales Vernehmungsergebnis

Ich sitze in einem Vernehmungsraum der Polizeistation Holmes Road. Nicht so einem wie im Fernsehen mit nichts als kahlen Wänden, einem Tisch und einem Uralt-Tonbandgerät drin. Da frage ich mich sowieso immer, wo diese Dinger eigentlich noch hergestellt werden, und wo kriegt man die Tonbänder dafür her? Irgendwer muss da einen Mordsreibach machen, indem er der Met Uralt-Technik verkauft.

Egal. In dem Raum, in dem ich sitze, stehen jedenfalls niedrige Sessel mit Holzrahmen und pastellfarbenen Polstern. Und es gibt einen freien Bereich mit einem rot-gelben Teppich und Sitzsäcken. Ein Regal an der Wand enthält Brettspiele und billiges Plastikspielzeug, wie man es auf dem Markt oder bei Poundland kriegt.

Außerdem sind an der Decke zwei Halbkugeln aus Plexiglas, in denen die Überwachungskameras versteckt sind, und nebenan ist das Zimmer mit den Monitoren und Aufnahmegeräten und wahrscheinlich einem höheren Beamten drin, mindestens Detective Inspector oder so. Ich kenn die Feds, ich weiß, wie die ticken. Und ich weiß, das hier ist die Optimales-Vernehmungsergebnis-Suite, auch OVE-Suite genannt, wo Kinder und Missbrauchsopfer befragt werden.

Oder wo man sich im Nachtdienst mal kurz aufs Ohr hauen kann, sagt Peter. Aber Peter ist gerade nicht da. Er ist in Herefordshire und sucht da selber nach vermissten Kindern.

Eine weiße Frau kommt herein, typische Polizistin: Kostüm von der Stange, heuchlerische Miene und misstrauischer Blick. Sie heißt Kay, sagt sie, aber auf dem Dienstausweis an dem Band um ihren Hals steht Karen Jonquiere. Garantiert ist sie Detective Constable mit Zusatzausbildung und Erfahrung im Befragen von traumatisierten Kindern und renitenten Jugendlichen. Deshalb lässt sie ihren nordenglischen Akzent so raushängen – sie will auf Coronation-Street-Feeling machen, Marke handfest und patent. Und sie ist ungeduldig. Wippt die ganze Zeit mit dem Fuß. Klar, es sind Kinder verschwunden, Eile ist geboten. Eigentlich, das weiß ich, würde sie mich am liebsten packen und durchschütteln, bis ich ihr sage, was sie wissen will. Passiert mir häufiger. Aber beim letzten Erwachsenen, der bei mir handgreiflich wurde, endete es damit, dass ihm verboten wurde, je wieder mit Kindern zu arbeiten – also, nachdem er aus dem Krankenhaus draußen war.

Das weiß sie natürlich alles. Sie hat ja meine Akte gelesen. Also weiß sie auch das mit dem Folly und der Magie. Aber Leute wie sie glauben erst ans Übernatürliche, wenn es sie anspringt und ihnen in die Nase beißt.

Sie wirft einen Blick auf den Teller voller Kekse und die Getränkepackung, die unangetastet auf dem Couchtisch zwischen uns stehen. »Hast du keinen Hunger?«, fragt sie.

Tatsächlich habe ich einen Mordshunger, mir knurrt schon der Magen. Aber manchmal habe ich gern Hunger. Ich mag das Gefühl, meinen Körper, meine Bedürfnisse und Triebe unter Kontrolle zu haben. Das hat nichts mit Magersucht zu tun, okay? Ich hab kein Problem mit meinem Spiegelbild. Es ist einfach bloß gut für die Disziplin, wenn man nicht gleich seinen Gelüsten nachgibt und sich den erstbesten leckeren Happen schnappt, der einem über den Weg läuft. Durst hab ich auch. Aber dem Getränk, das sie mir hingestellt haben, ist leicht zu widerstehen. Ich meine – Capri-Sun? Hallo? Wofür halten die mich?

Hunger und Durst zu haben hält mich hellwach und mein Denken messerscharf. Denn egal was Lady Detective glaubt, ich hab nicht vor, hier Fragen zu beantworten. Ganz im Gegenteil.

»Wer wird denn noch vermisst?«, frage ich.

Die Augen von Lady Detective verengen sich, aber sie gibt keine Antwort.

»Ist Jessica wieder heimgekommen?«

Eine winzige Reaktion. Ihre Lippen spannen sich minimal an.

Ja, denke ich, Jessica ist einfach wieder rausgegangen. Ist zu Hause aufgeschlagen, als wäre nichts gewesen und als hätte ihre Mum nicht an jeden Laternenpfahl von Chalk Farm bis Tufnell Park Fotos von ihr geklebt. Manche von den Kids kamen und gingen, als wäre das Haus ein Jugendzentrum und sie hätten dort einen Ferienkurs. Andere mussten bleiben. Das sind die, die Lady Detective wohl interessieren.

»Und Natali?«, frage ich. Sie runzelt die Stirn, weil sie gern nachhaken würde, was für eine Natali ich denn meine, aber sie kann nicht, denn dann müsste eine erwachsene Begleitperson dabei sein, weil ich erst dreizehn bin – so steht’s jedenfalls im Gesetz.

Ich könnte noch andere Namen aufzählen, aber man will die Feds ja nicht zu sehr provozieren. Sonst werden sie unfreundlich, und die da schaut mich schon so angesäuert an wie die meisten Erwachsenen, die länger als fünf Minuten mit mir zusammen sind.

»Wir sind dazu da, euch zu helfen, weißt du«, sagt sie.

Um sie bei Laune zu halten, nehme ich das Capri-Sun, schiebe den Strohhalm aus der Hülle, bohre ihn in die Tüte und nehme einen langen Zug. Das beruhigt die Polizistin ein bisschen und gibt mir Zeit zum Nachdenken. Also, manche Kids marschieren da munter rein und raus und andere nicht. Die Unterschiede zwischen ihnen könnten der Hinweis sein, nach dem ich suche.

Die Tür öffnet sich, und Simons Mum kommt herein.

Sie ist eine von diesen energischen kleinen weißen Frauen, deren Leben darin besteht, tagsüber Männer an Konferenztischen herumzukommandieren und abends den nächsten Tag für Nigel oder Tarquin oder Fionnuala, oder wie solche Kinder heißen, zu planen. Als der Anruf von der Polizei kam, war sie anscheinend gerade nicht im Dienst, denn sie trägt dunkelblaue Hosen und einen beigen Kaschmir-Rollkragenpulli. An meiner Schule haben auch ein paar Kids solche Mütter, oder jedenfalls die hippe Version davon à la »Wir schicken unsere Kinder auf die staatliche Gesamtschule, um zu zeigen, wie politisch korrekt wir sind«. Simons Mum ist weder politisch korrekt noch hip, aber ich nehme an, sie ist meine beste Chance, hier ohne eine Meldung ans Jugendamt rauszukommen.

Wen Lady Detective auch erwartet hat, es war bestimmt nicht Simons Mum, die ihr nun eine laminierte Ausweiskarte hinhält. Leider lässt sie sie wieder in der Tasche verschwinden, ehe ich sie mir genauer ansehen kann.

Aber so leicht ist Lady Detective nicht zu beeindrucken. Sie hält Simons Mum mit erhobener Hand zurück und wendet sich mir zu. »Diese Frau kann doch nicht deine erwachsene Begleitperson sein«, sagt sie.

»Warum nicht?«, frage ich.

»Weil das unpassend ist.«

»Wieso denn das?«

Sie geht im Geist die möglichen Antworten durch und erkennt, dass nichts dabei ist, was sie laut sagen kann. Also ändert sie geschickt die Taktik. Sie steigt ein bisschen in meinem Ansehen.

»Meinst du nicht, deine Mutter oder dein Vater wäre passender?«

Ich schaue wieder Simons Mum an. Ihr Gesicht ist eine perfekte Maske. Tatsächlich ist es ziemlich cool, wie maskenhaft ihr Gesicht ist. Ich wünschte, ich könnte das auch. Also, nicht die ganze Zeit, ja? Nur wenn es nötig ist. Zu bestimmten Gelegenheiten.

»Sie passt doch«, sage ich. »Eine volljährige und voll geschäftsfähige Person, die weder Polizeibeamtin ist noch anderweitig für die Polizei arbeitet.«

Gemäß Paragraph 38(4)(a) des Gesetzes zu Kriminalität und Delinquenz von 1998 – aber ich hab auf die harte Tour gelernt, den Feds gegenüber keine Gesetzestexte zu zitieren. Das mögen sie nicht, und es macht sie misstrauisch.

Lady Detective gibt schulterzuckend auf und schaut Simons Mum an. »Also, bitte.«

Simons Mum setzt sich auf den Stuhl neben meinem. Die Polizistin öffnet den Mund, aber ehe sie auch nur eine Silbe sagen kann, wendet Simons Mum sich mir zu und zischt mit gefletschten Zähnen: »Wo ist mein Sohn, du kleines Miststück?«

2Der verlorene Junge

»Hi«, sagt er. »Wie heißt du?«

Er, das ist ein ganz gut aussehender weißer Junge, größer als ich, aber ungefähr in meinem Alter. Dunkelbraune Haare, breites Gesicht, blaue Augen unter langen Wimpern. Er trägt Cargoshorts und ein knallrotes Polohemd. Er sieht aus, als müsste er nach Shampoo und Geld riechen.

Ich schaue ihn nur ungnädig an, aber er wartet einfach geduldig auf meine Antwort.

Das ärgert mich ein bisschen – sonst wirkt mein Blick eigentlich immer –, weckt aber auch meine Neugier. »Wie heißt du denn?«, frage ich.

Er lächelt, wobei er perfekte weiße Zähne zeigt. »Simon.«

Wir stehen dort, wo man vom Ende der Parliament Hill Road nach Hampstead Heath reinkommt. Es ist noch früh am Vormittag, aber die Luft ist schon von der Hitze ausgebleicht, und meine Kopfhaut juckt unter meiner Rastamütze.

Ich sage meinen Namen. Simon wiederholt ihn, als wären wir in der Schule und ich seine Lehrerin. »Abigail. Freut mich.«

Ich antworte nicht, aber er schaut mich erwartungsvoll an, als wollte er, dass ich ihm Anweisungen gebe. Total schräg, aber auch interessant. Ich weiß genau, wenn ich jetzt verschwinde, wird es mich ewig wurmen.

Ich schaue mich um, ob in der Nähe vielleicht eine erwachsene Begleitperson ist, zum Beispiel eine Nanny, die hier, wo die Eltern kein Auge drauf haben, munter am Telefon hängt. Aber in der Nähe ist niemand, der auch nur annähernd nannyhaft wirkt, und überhaupt ist Simon viel zu alt, um eine zu brauchen.

Eine dürre weiße Frau in sehr kurzen roten Sportshorts und einem gelben Lycra-Top joggt an uns vorbei. Ihre Gangart hat etwas unbeholfen x-Beiniges. Ein hechelnder Dackel hoppelt hinter ihr her und hat alle Mühe, Schritt zu halten.

Wir schauen beide dem armen Hund nach.

»Die braucht einen größeren Hund«, sagt Simon.

»Oder einen Wagen, auf dem sie ihn hinter sich herzieht«, sage ich.

»Hund auf Skateboard«, sagt er. Und plötzlich sind wir Freunde.

Jedenfalls für heute.

»Wartest du auf jemand?«, frage ich.

»Auf Jessica.« Er lächelt, was gleich darauf in ein Stirnrunzeln übergeht. »Aber sie ist nicht gekommen.«

Also, das ist nun echt spannend, denn ich bin genau hier auch mit jemandem verabredet. Einem Mädchen aus meiner Grundschule, Natali, die ich ewig nicht mehr gesehen hatte, die aber neulich plötzlich bei mir am Wohnblock auftauchte. Was total komisch war, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie dort irgendwen kennt. Ihre Eltern machen beide was mit Medien und haben sie auf eine Schule in Marylebone geschickt, während ich nach Burghley ging. Sie kam gleich auf mich zugerannt, umarmte mich und wollte zum Tee mit reinkommen, aber Paul machte zu dem Zeitpunkt gerade Zicken, also setzten wir uns in ein Café. Natali zahlte, was mir normalerweise nicht recht ist, aber ich war so froh, von zu Hause weg zu sein, dass ich nicht protestierte.

»Wir machen da so ein Event«, sagte sie.

»Was für ein Event?«, fragte ich.

»Eine Veranstaltung«, sagte sie. Ich wollte sie schon darauf hinweisen, dass Veranstaltung bloß ein Synonym für Event ist und auch nicht mehr aussagt, da erklärte sie: In Hampstead Heath würde ein »Event« stattfinden, für alle Kids aus der Umgebung, mit Essen und Trinken, Tanzen, Billard und Verkleiden. »Und Tanzen«, betonte sie noch einmal, was nur zeigte, dass sie sich nicht besonders gut an mich erinnerte. Nachdem sie mir Zeit und Ort des »Events« genannt hatte, verabschiedete sie sich. Ich blieb im Café und machte mir ein paar Notizen in mein Falcon-Tagebuch. Das erste davon hatte ich von Peter bekommen, als er eingesehen hatte, dass er mich in die magische Welt einführen musste, weil er mich nur auf diese Weise davon abhalten konnte, Blödsinn anzustellen. Das hier war Nummer drei, aber bloß weil ich so eine kleine Schrift habe.

Natali hatte seltsam singsangartig gesprochen, was bei mir alle möglichen Alarmglocken in Gang setzte. Okay, vielleicht gewöhnt man sich auf teuren Privatschulen ja an, so zu reden, als hätte man einen Gastauftritt bei Tikkabilla[1], aber ich dachte mir, dass ich das vielleicht genauer überprüfen sollte. Damit ich etwas vorzuweisen hatte, wenn Peter aus dem Nirgendwo zurückkehrte.

Simon und ich stehen also da, wo wir verabredet sind, aber weit und breit keine Jessica und keine Natali in Sicht. Und schon gar kein Event. Und da wir schon eine Ewigkeit hier rumstehen, frage ich mich langsam, ob es viel Sinn hat, noch länger zu warten, ob jemand auftaucht.

Simon lächelt wieder und scheint nichts dagegen zu haben, bis ans Ende seiner Tage zu warten. Ich schon, aber Natali hat mir ihre Handynummer nicht gegeben, also kann ich ihr keine Nachricht schicken und fragen, was los ist.

»Ich war hier auch mit wem verabredet«, sage ich, um das Schweigen zu füllen.

Simon nickt. »Und, kommt der noch?«

Ich sage, dass ich das nicht glaube.

»Soll ich dir was Interessantes zeigen?«, fragt er.

»Klar«, sage ich.

Da dreht er sich einfach um und geht davon, den Pfad entlang. Auf die Heide hinaus. Ich überlege, ob ich ihm wirklich nachgehen soll, aber dann bin ich doch zu neugierig.

»Und, wo gehen wir hin?«, frage ich, als ich ihn eingeholt habe.

»Zur Katzenlady«, sagt er.

3Die Katzenlady

Ich hasse es, wenn Leute mir blöde Fragen stellen. Also, wenn man sich zum Beispiel über irgendwas unterhält, und plötzlich sagen sie: »Was ist denn das überhaupt, Photosynthese?«, mit so einem dämlichen Gesichtsausdruck, als wären sie auch noch stolz auf ihre Ignoranz oder so. Ich denke dann: Mann, du hast ein Handy, schau doch nach! Aber wenn man ihnen das vorschlägt, machen sie sich gar nicht erst die Mühe, weil: »Ach, so wichtig kann das nicht sein. Sonst gäb’s sicher ’ne App dazu.« Also sage ich es nicht.

Ich erzähle ihnen auch nicht, was Chlorophyll so anstellt, weil ich damit nur meine Zeit verschwenden würde.

Hampstead Heath ist eine Heide. Kommt vom altenglischen hœˉth, was Ödland bedeutet. Sie besteht nämlich aus einem großen sandigen Bergrücken, der sich oberhalb von Camden entlangzieht, und durch den Sand ist der Boden total sauer, deshalb wurde dort nie Ackerbau betrieben. Alles, was ging, war, ab und zu Tiere dort weiden zu lassen, Sand abzubauen und einen großen Landschaftspark anzulegen.

Einst wollte Sir Thomas »Volldepp« Maryon eine fette Wohnanlage mittendrauf stellen, aber die Öffentlichkeit lief Sturm, und er musste den Plan aufgeben. Vorher hatte er es aber noch geschafft, quer über einen der Teiche einen total künstlichen »Viadukt« aus roten Backsteinen zu bauen, der heute dem Pfad von den Hügelgräbern zum Whitestone Pond ganz oben auf dem Hügel seinen Namen gibt.

All das fand ich durch fünf Minuten Googeln auf dem Handy heraus, als ich im März im Dunkeln auf genau diesem Viadukt stand. Ich geb’s zu, ich hielt nach Geistern Ausschau. Aber alles, was mir begegnete, waren ein paar Erwachsene, die auf der Suche nach ’ner schnellen Nummer nach der Arbeit waren, bevor sie den Bus nach Hause nahmen.

Jetzt rennen wir über den Viadukt, weil Simon anscheinend immer rennt. Sein langsamstes Tempo ist ein flotter Trab, so als gäbe es bei ihm nur zwei Gänge, ganz reglos und Turbo.

Ich kann schon mithalten, aber den ganzen Tag würde ich das nicht machen wollen.

Ich werde ihm dringend beibringen müssen, wie man ordentlich geht. Beziehungsweise, wie Peter sagt, vorgeht. Wenn man immer rennt, übersieht man Sachen, die man mal besser bemerkt hätte. Ich sag’s ja nur.

Wir rennen den Viaduktweg entlang bis zur zweiten Festwiese.

Simon zeigt auf die Senke voller Bäume und Gebüsch zwischen dem Pfad und der Heath Street. »Da unten.«

»Da unten was?«

»Da lebt die Katzenlady.« Und er rennt wieder los, den Hang runter auf die Bäume zu.

Zum Glück sind wir nicht wirklich in der Wildnis. Es gibt überall Wege und keine Bauern, die einem den Kopf abreißen. Simon scheint zu wissen, wohin er will. Er führt mich zu einem Rhododendrongebüsch, lässt sich auf alle viere nieder und krabbelt hinein. Ich folge ihm.

Wir kommen in einem kleinen Hohlraum im Gebüsch heraus. Mit uns beiden darin ist es eng und heiß. Es riecht nach Rhododendronblüten und Erde, und da ist ein irgendwie scharfer Geruch, der, wie mir klar wird, von Simon kommt. Nicht unangenehm oder so, es ist nur seltsam, ihm so nahe zu sein, dass ich ihn riechen kann. Sein nackter Arm ist dicht vor meinem Gesicht, und ich habe den verrückten Drang, mit der Zunge über die glatte weiße Haut zu lecken, um zu sehen, wie er schmeckt – was echt schräg ist. Also sage ich schnell was. »Ich seh nix.«

Simon macht psst und zeigt mit dem Finger.

Ich schiebe mich vor, bis ich zwischen den Blättern hindurchspähen kann. Vor mir liegt unter der Krone einer großen alten Eiche eine Lichtung, ein kleiner Grasstreifen mit einer Parkbank am einen Ende. Auf der Bank sitzt eine alte weiße Frau.

Sie sieht aus wie eine Obdachlose, in einem langen grünen Army-Mantel, der ihr zu groß und für diese Jahreszeit viel zu warm ist. Ihr Haar ist grau und total lang, es hängt ihr über Gesicht und Schultern. Sie trägt eine kleine runde Brille und schwarze fingerlose Handschuhe. Neben ihr steht ein Einkaufswägelchen aus abgewetztem blauem Segeltuch mit Rädern, die mir größer vorkommen als üblich und Reifen haben, die eher nach Mountainbike aussehen. Auf ihrer anderen Seite steht ein kleiner Karton, etwa so groß wie ein Brotkasten.

Die alte Frau schmatzt mit den Lippen und gibt eine Art kehliges Hüsteln von sich. Ich frage mich, ob sie vielleicht aus einem Pflegeheim abgehauen ist und wir nicht lieber vorsichtig den Rückzug antreten sollten – aus Rücksicht auf sie, und nur ein klein bisschen unseretwegen –, da spüre ich etwas Magisches.

Ich kenne ein paar Zauberer, also, echte Zauberer, die echte Magie wirken, und die haben mir beigebracht, zu erkennen, wenn vor meinen Augen was Magisches passiert. Diese Eindrücke nennen sie Vestigia, weil sie ein bisschen altmodisch sind und für alles einen lateinischen Begriff brauchen. Wenn man solche Vestigia entdecken will, muss man erst mal wissen, wie sie aussehen.

Also, hinter dem Schmatzen und Husten und Brummen ahne ich diesen leicht verdorbenen Fleischgeruch von Katzenfutter. Ahnen deshalb, weil es kein wirklicher Geruch ist, nur im Gehirn kommt es sozusagen als Geruch an.

Fast sofort erscheint die erste Katze, ein ziemlich ramponiert aussehender schwarz-weißer Kater, dem ein Ohr fehlt. Geschmeidig kommt er auf die alte Frau zu und reibt sich an ihrem Bein. Sie beachtet ihn nicht, sondern macht weiter diese Geräusche.

Von verschiedenen Seiten kommen zwei weitere Katzen, eine rote und eine gelbe, dann ein plüschiges weißes Etwas – sehr gepflegt, garantiert keine Streunerin. Dann ein Tigerchen und zuletzt eine winzige Siamesin, die auf dem linken Vorderbein hinkt.

Die Katzenlady greift in ihren Einkaufstrolley, holt einen Stapel Futterpackungen heraus und öffnet die Deckel. Jetzt rieche ich wirklich Katzenfutter und werde unsicher, ob ich mir die Vestigia vielleicht nur eingebildet habe. Das ist das Problem mit der Magie – man braucht viel Übung, um sie von dem anderen Zeug zu unterscheiden, das einem so im Kopf rumgeht.

Und in meinem Kopf ist manchmal eine Menge los.

Die Katzen fallen über das Futter her, und währenddessen packt die Katzenlady plötzlich den großen Schwarz-Weißen am Nackenfell und hebt ihn auf Augenhöhe. Dort dreht sie ihn nach links und rechts und mustert ihn ganz genau. Dabei macht sie weiter ihre komischen Geräusche.

Der Kater hängt ganz schlaff da und wirkt (okay, von meinem Blickwinkel aus kann ich es nicht gut erkennen, und er ist eine Katze) gelangweilt. Als wäre es okay für ihn, ein bisschen herumzuhängen, wenn er dafür umsonst was zu beißen kriegt.

Die Katzenlady setzt den Kater wieder ab; er verscheucht einen Tischgefährten von einer Dose und beansprucht sie für sich allein. Die Katzenlady beugt sich wieder vor und schnappt sich die gelbbraune Katze. Die faucht und schlägt mit den Krallen nach ihr – der Mantel und ihr Handrücken bekommen Kratzer ab, im zweiten Fall blutig glänzend. Die Frau zuckt nicht einmal zusammen, sondern begutachtet mit zusammengekniffenen Augen die zappelnde Katze in ihrem Griff.

Dann setzt sie auch diese ab und nimmt sich die hinkende Siamesin. Diesmal läuft es anders. Mit der anderen Hand betastet die Katzenlady die verletzte Pfote und fängt an, daran herumzutasten, so wie mein Dad in einem Laden an der Ridley Road an einer Mango herumdrückt, bevor er sie kauft. Die Katze miaut und windet sich. Die Lady nickt und schmatzt – und lässt die Siamesin in den offenen Einkaufstrolley fallen.

Ich spanne mich an. Das gefällt mir gar nicht. Katzen sind nicht meine größte Liebe, aber von unnötiger Tierquälerei halte ich auch nichts. Ein Teil von mir denkt sich: Es ist eine alte Frau, so schwer kann’s nicht sein, das Viech zu befreien. Aber dem anderen Teil von mir, der weiß, dass Magie wirklich existiert, ist klar, dass alte Leute nicht immer das sind, wonach sie aussehen. Man sollte in keinen Streit hineingeraten, wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat – ist nur vernünftig, oder?

Ich halte mich also zurück. Ein paar Minuten später öffnet die Lady den Karton auf der Bank neben sich und zieht eine struppige schwarz-weiße Katze mit einem Verband um eines der Hinterbeine heraus. Sie hebt sie am Nackenfell hoch und betastet das Bein, was ihr einen bösen Blick und ein Maunzen einbringt. Sanft setzt sie die Katze zwischen die anderen, die so mit Fressen beschäftigt sind, dass sie gar nicht darauf achten.

»Sie füttert sie«, sagt Simon auf dem Rückweg über den Viaduct Path. Wir rennen nicht, aber wahrscheinlich nur, weil am Whitestone Pond ein Eiswagen stand und wir beide eine Eistüte mit einem 99 Flake genommen haben. »Und bringt diejenigen, die krank sind, in die Tierklinik.«

Simon sagt, er beobachtet die Katzenlady schon den ganzen Sommer über, hat aber noch nie jemandem davon erzählt. Erst mir. »Mum sagt, es ist wahrscheinlich verboten, streunende Katzen zu füttern«, sagt er.

»Nur wenn es ein öffentliches Ärgernis darstellt«, sage ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber aus irgendeinem Grund will ich vor Simon was besonders Schlaues sagen.

»Sollen wir es der Polizei melden?«, fragt er.

»Nö. Die hat Besseres zu tun.«

4Feds auf der Lauer

Wenn man vom Teufel spricht. Am Ausgang Parliament Hill Road wartet die Polizei auf uns. Nicht dass die Polizisten gewusst hätten, dass sie auf uns warten, und wir werden es ihnen bestimmt nicht sagen. Sie sind zu zweit, ein Mann und eine Frau. Beide weiß, in Uniform, verschwitzt und rotgesichtig. Ich will ja nicht fies sein, aber der Mann sollte seine Stichschutzweste um die Mitte rum ein bisschen erweitern lassen, er sieht nämlich echt nicht aus, als würde er sich darin wohlfühlen.

Beide haben dieses professionell freundliche Lächeln im Gesicht, das die Feds auch bei Schulbesuchen immer draufhaben. Die Frau schreibt gerade etwas auf ein Klemmbrett, aber der Blick des Mannes folgt uns wie ein Radargerät.

»Hallo, ihr beiden«, sagt er und winkt uns zu. Ich will weitergehen, aber der Mann kommt rüber und versperrt uns den Weg. »Darf ich euch ein paar Fragen stellen?«

»Sind wir irgendwie in Schwierigkeiten?«, fragt Simon.

Die Frau gesellt sich zu uns. »Nein, überhaupt nicht. Wir wollen euch nur etwas fragen.«

»Was denn?«, frage ich, und beide schauen mich misstrauisch an.

»Habt ihr gehört, dass hier Mädchen vermisst werden?«, fragt der Mann.

»Die aus dem Dorf?«, fragt Simon.

Die Feds sehen so verwirrt aus, dass ich ihnen auf die Sprünge helfe. Ich bin ja nett. »Rushpool.«

Wo sich Peter herumtreibt, statt mir den Rücken freizuhalten, wie es sich eigentlich gehört.

»Nein, Mädchen von hier«, sagt der Mann.

Simon und ich schütteln ernst den Kopf. Auch wenn ich ein komisches Gefühl bei der Sache habe. Das sich bestätigt, als die Frau ein paar Seiten auf ihrem Klemmbrett umschlägt und uns ein Foto zeigt. Natali.

Ich schüttle wieder den Kopf. Sie schlägt noch eine Seite um und zeigt uns das Foto eines weiteren weißen Mädchens, etwa in meinem Alter, blond mit spitzer Nase und spitzem Kinn.

»Das ist Jessica«, sagt Simon.

Jetzt ist die Frau ganz Ohr. »Kennst du sie?«

Simon gibt keine Antwort, legt aber den Kopf schief, als denke er nach. Der Mann will schon etwas hinzufügen, da sagt Simon: »Nö, nicht wirklich.«

Aber das funktioniert bei der Polizei nie. Deshalb hab ich von vornherein nichts gesagt. Wenn man auch nur irgendwas zugibt, kommen bloß weitere Fragen, wie zum Beispiel: »Wann hast du sie zuletzt gesehen?«

Genau das fragen sie ihn jetzt.

»Gestern«, sagt er. Und das führt natürlich zu wo und wann genau, und was habt ihr gemacht, und bist du dir sicher, dass das das letzte Mal war, und ist sie deine Freundin? Bei dieser Frage schießt Simon so das Blut in die Wangen, dass er knallpink wird. Ich hab noch nie einen echten Menschen so eine Farbe annehmen sehen.

Seine Antworten stellen die Bullen überhaupt nicht zufrieden – sie bestehen aus »Hier«, »Gestern«, »Geredet«, »Ja, definitiv, weil ich danach nach Hause gegangen bin« und »Nein!«. Aber weil das hier eine Passantenbefragung ist und sie, wenn sie Minderjährige stärker in die Mangel nehmen wollen, eine offizielle Befragung mit einer erwachsenen Begleitperson ansetzen müssen, fragen sie nur nach unseren Namen und Adressen – das machen sie immer.

Ich nenne ihnen den Nachnamen einer anderen Abigail in meinem Alter, von der ich weiß, dass sie in einer Seitenstraße der Chetwynd Road wohnt. Die Frau nickt und schreibt alles auf. Simon sagt, er heißt mit Nachnamen Fletcher und gibt eine Adresse in Belsize Park an. Und weil er keine Anstalten macht, sich zu verkrümeln, packe ich ihn an der Hand und ziehe ihn mit mir den Parliament Hill hinunter.

Sobald die Feds außer Hörweite sind, fragt er nach, ob ich wirklich so heiße.

Ich sage nein. Er will wissen, warum ich gelogen habe.

Ich erkläre ihm, dass die Feds, wenn sie zurück im heimischen Polizeirevier sind, unsere Namen und Aussagen in ein gigantisches Computerprogramm namens HOLMES 2 eingeben werden, und damit sind wir Personen von polizeilichem Interesse und bleiben bis in alle Ewigkeit da drin – oder bis der Fall abgeschlossen ist. Ist die reinste Zauberei, sage ich ihm – kaum haben die Feds deinen Namen, fangen sie an, irgendwelche Sachen damit zu verknüpfen, und plötzlich fügen sich diese Sachen zu etwas zusammen, und auf einmal stehen sie vor deiner Tür und wollen deine Mum sprechen wegen irgendwas, was vor Ewigkeiten passiert ist, dabei hat das Auto fast nichts abgekriegt, und überhaupt sollte man eben nicht mitten in London mit einem Monster-Geländewagen rumgurken.

Ich gehe nicht näher auf den Toyota Land Cruiser mit dem potentiell kindermordenden Frontschutzbügel ein oder darauf, wie dieses Wespennest in den Kofferraum kommen konnte. Und überhaupt war das nicht meine Idee gewesen – die kam von einem Geist.

Wir sind gerade mal zehn Meter weiter die Straße runter, da zieht Simon mich in eine Lücke zwischen zwei Häusern, die sich als kleiner Fußweg herausstellt. Er ist verdammt stark, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich aus seinem Griff befreien könnte – ich bin schon dabei, über drastische Maßnahmen nachzudenken, da treten wir auf eine andere Straße hinaus, und er lässt meinen Arm los.

»Magst du auf einen Tee mit reinkommen?«, fragt er.

»Wo wohnst du denn?«

Er zeigt auf ein großes Doppelhaus ein Stück die Straße runter. Na, das ist aber nicht Belsize Park – das liegt viel weiter südlich.

»Du hast die Feds auch angelogen«, sage ich.

Er zuckt mit den Schultern, sagt aber nichts. Er steht nur da und wartet auf meine Antwort.