7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: edition oberkassel

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Kaiserswerth im Jahre 1822. Johanne hat nur einen großen Wunsch: Sie möchte der Armut entkommen und ihr trostloses Elternhaus verlassen. Doch der protestantische Pfarrer Theodor Fliedner erkennt ihre Klugheit und Reife. Er ermutigt sie, ihm in seiner Gemeinde zu helfen. Dabei ist schnell offensichtlich, dass Johanne die ideale Gattin für den ehrgeizigen Pastor wäre. Sie aber lehnt eine Ehe ab und wählt die Freiheit. Fliedner und Johanne bleiben enge Vertraute, verbunden durch ihren Glauben und die Vorbereitungen zur Gründung des ersten Diakonissenhauses in Kaiserswerth. Johannes Hoffnung, ihre jüngere Schwester Catharine, die zu ihr zieht, würde sich ebenso stark in der Kirche wiederfinden wie sie selbst, wird enttäuscht. Catharine geht ihren eigenen Weg. Mit ihrem Geliebten stürzt sie sich 1848 in die Revolution. Zwischen den Schwestern entbrennt ein heftiger Kampf um die persönlichen Überzeugungen. Erst ihre gemeinsame Pflegetochter Magdalena scheint erfolgreich darin zu sein, Glaube, Liebe und politische Überzeugung in Einklang zu bringen. (Der Roman wurde für die Neuauflage von der Autorin völlig neu überarbeitet!)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

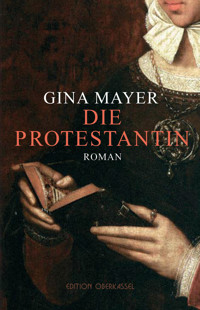

Die Protestantin

Gina Mayer

edition oberkassel

Inhaltsverzeichnis

Inschrift

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Dank an die LeserInnen

Gina Mayer

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Impressum

Landmarks

Cover

Inhaltsverzeichnis

Inschrift

Nähme ich Flügel der Morgenröte

und bliebe am äußersten Meer,

so würde auch dort deine Hand mich führen

und deine Rechte mich halten.

Psalm 139, 9–10

Kaiserswerth, den 10. Mai 1876

Liebste Esther,

wie nah du mir doch in jedem Deiner Briefe bist. Als ob uns nicht ein Ozean trennte, sondern nur ein paar Schritte. Ich sehe Dich vor mir und ich höre Deine Stimme, wenn ich Deine Worte lese.

Wenige Tage nach Deinem Schreiben habe ich einen Brief von Ernest erhalten. Er erkundigte sich nach meinem Befinden und meiner Arbeit, vor allem aber nach unserem politischen Wirken und der Lage der Dinge in Deutschland. Von sich selbst erzählte er nur wenig, dennoch konnte ich zwischen den Zeilen lesen, dass es ihm gut geht und er mir meinen Entschluss von damals nicht nachträgt. Ich habe sein Schreiben noch nicht beantwortet, aber wie Du weißt, habe ich ihm hinsichtlich der Politik wenig Erfreuliches zu berichten.

Denn Bismarck hat sich ganz in den Kampf gegen die Sozialisten verbissen und alle – Gerichte, Polizei, Unternehmer und nicht zuletzt unsere protestantische Kirche – stehen ihm zur Seite und helfen mit, dass »die Ratten im Lande vertilgt werden können«, wie der Kanzler es in einer seiner Reden ausdrückte.

Ach, ich darf mich gar nicht weiter darüber auslassen, wer weiß, welche argwöhnischen Augen diesen Brief lesen werden, bevor Du ihn in den Händen hältst. Vielleicht hast Du recht, vielleicht sollten wir diesem Land den Rücken kehren, solange es noch geht, aber dann denke ich an die vielen Elenden hier und bin plötzlich wieder voller Hoffnung, dass sich unsere Idee doch durchsetzen wird, weil sie richtig ist und gerecht.

Aber genug von der Politik. Deine Worte über meine beiden Mütter haben mich sehr bewegt. Ich weiß, dass Du recht hast, aber es fällt mir so schwer zu begreifen, warum Tante Johanne mir nie die Wahrheit gesagt hat. Du sagst, es spielt keine Rolle, aber für mich ist es doch von Bedeutung. Wie oft stehe ich an ihrem Grab und beschwöre sie, mir zu antworten, aber sie ist nicht da, nicht an diesem toten Ort. Auch gestern war ich dort und habe sie nicht gefunden, aber in der Nacht habe ich von ihr geträumt.

Es war ein so wirklicher Traum, dass ich ihn immer noch in mir spüre. Ich war in einem fremden Garten, und es war Nacht, aber ich erkannte die Umrisse von Bäumen und Büschen und konnte die Blumen um mich herum riechen. Mit einem Mal stand Johanne neben mir, und obwohl es dunkel war, sah ich sie klar und deutlich. Ist dies das Paradies?, fragte ich. Sie lächelte und bewegte die Lippen, doch es kam kein Laut heraus. Ich kann dich nicht hören, rief ich, ganz verzweifelt darüber, dass sie mir so nah war und ich sie nicht verstehen konnte, aber sie nickte nur und sprach lautlos weiter. Irgendwann breitete sie ihre Arme aus, hob die Hände, als wollte sie mich umarmen, doch stattdessen flog sie einfach davon. Im selben Moment ging die Sonne auf, und ich sah, wie sich ihre Gestalt in dem roten Leuchten am Himmel verlor, und dann hörte ich ihre Stimme: Mache dich auf. Werde licht, Magdalena.

Alles schien mit einem Mal so einfach: diese schweren, düsteren Gedanken und meinen Groll endlich aufgeben. Und licht werden, hell und frei und leicht in meinem Tun und meinem Denken. Wahrscheinlich sind es nur meine eigenen Vorstellungen, die diesen Traum hervorgerufen haben, mein sehnsüchtiges Verlangen. Und doch stelle ich mir vor, dass Johanne tatsächlich und in Wirklichkeit zu mir gekommen ist, um mir die Botschaft zu überbringen.

Gerade fällt mein Blick auf meine Tochter, die ihren Namen trägt. Meine kleine Johanna, die neben mir liegt und schläft. Unter ihren geschlossenen Lidern wandern die Pupillen hin und her, und dann und wann bewegen sich ihre Lippen. Wen sie wohl sieht in ihrem Schlaf?

Ich umarme Dich und Catharine.

Magdalena

Teil 1

Johanne

(1822–1826)

1

Johanne stützte ihr Gesicht in die Hände und hielt sich dabei die Ohren zu. Die Klänge der Kirchenglocken verstummten.

Es war neun Uhr. Der Gottesdienst in der Kirche am Wall war vorbei. Der neue Pastor hatte heute seinen Antritt, und alle Mitglieder der kleinen evangelischen Gemeinde Kaiserswerth waren dort gewesen. Alle bis auf ihre Familie.

Die Königs waren seit Monaten nicht mehr zur Kirche gegangen. Ihr Vater schlief am Sonntagmorgen den Rausch aus, den er sich in der Nacht zuvor angetrunken hatte, und ihre Mutter wurde schon wütend, wenn Johanne sie nur darauf ansprach. »Damit die anderen Gelegenheit haben, auf uns herabzusehen? Nein, Johanne, da habe ich Besseres zu tun, das erspare ich mir lieber.«

Ohne die Eltern wollten die Brüder nicht in die Kirche, ohne die Brüder wollte auch Johanne nicht hin. Die schiefen Blicke, die verächtlichen Mienen, das Getuschel der Leute. Es war unerträglich.

Stattdessen saßen sie hier am Frühstückstisch, die Brüder stritten sich um den letzten Rest Schmalz im Topf, die Mutter schlürfte ihre Grütze, und Johanne sah ihnen dabei zu, ohne sie zu hören.

Bis zum letzten Moment hatte sie gehofft, dass sie ihre Mutter umstimmen könnte, dass sie doch noch mitkommen würde. Ein neuer Pastor, das bedeutete doch auch einen neuen Anfang, eine neue Chance. Verschwendete Zeit, vergeudete Worte.

Frau König wischte sich den Mund ab, ihre Lippen bewegten sich. Johanne nahm die Hände von den Ohren. »… so eine trübsinnige Miene«, hörte sie ihre Mutter sagen. »Du wirst den Pfarrer schon noch früh genug zu Gesicht bekommen.«

»Er ist bestimmt genauso langweilig wie der alte«, meinte Heiner mit vollem Mund.

Johanne senkte den Blick und starrte auf den dreckigen Tisch. Heiner hatte recht, es machte keinen Unterschied. Alles geht so weiter, wie es war, dachte sie. Sie schloss die Augen und sah plötzlich wieder Emmis grinsendes Gesicht vor sich und hörte Albertine kichern.

Und wollte nicht daran denken, aber sie musste.

Emmi und Albertine an der Pumpe am Stiftsplatz. Die beiden schwatzten und taten, als ob sie Johanne nicht bemerkten, vielleicht hatten sie sie ja auch wirklich nicht gesehen.

»Guten Tag miteinander«, sagte Johanne, während sie ihre leeren Kannen hinter die von Albertine stellte.

»Guten Tag«, gab Emmi zurück, ohne den Kopf zu wenden. Albertine nickte nur und murmelte etwas Unverständliches.

Johannes Gesicht wurde heiß. Ihre Hände schwitzten. Die Gefühle waren ihr so vertraut und waren ihr so verhasst. Sie strich die Finger verstohlen an der Schürze ab, atmete kalte Luft ein und schluckte sie. Es schmerzte in der Kehle.

Emmi wuchtete ihren zweiten randvollen Wassereimer unter der Pumpe weg.

»Hast du’s gehört, die Evangelischen bekommen schon wieder einen neuen Pastor«, sagte sie zu Albertine, ohne Johanne anzusehen. »Ich muss schon sagen, die haben einen hohen Verschleiß an ihren Pfaffen.«

»Mal sehen, wie lange der Neue es hier aushält. Ein paar Monate, dann wird auch er sich wieder auf die Socken machen. Seine Vorgänger hat es jedenfalls auch immer nach kurzer Zeit fortgetrieben.« Das war Albertine.

Johanne zuckte mit den Schultern. »Die Gemeinde ist klein und arm. Ein Pastor hat es hier nicht leicht.«

»Besonders wenn die Kirche am Sonntag halb leer bleibt, weil manche den Tag des Herrn lieber im Bett verbringen«, sagte Albertine.

»Und die Nacht des Herrn im Wirtshaus«, ergänzte Emmi. Albertine ließ den Pumpenschwengel fallen und verbarg ihr Gesicht in ihrer Schürze, als ob sie über die Gottlosigkeit der Protestanten weinte, aber dann hörte Johanne sie prusten. Emmi trat näher zu Johanne. »Dein Bruder Laurenz«, flötete sie. »Was ist mit ihm? Man sieht und hört nichts mehr von ihm.«

Heiß, Johannes Gesicht war so furchtbar heiß. Sie hätte so gerne etwas entgegnet, aber ihre Gedanken verdampften in der kalten Winterluft. Albertine gackerte immer noch in ihre Schürze. Ich sollte sie ins Gesicht schlagen, dachte Johanne. Damit sie aufhört. Aber ihre Hände hingen schlaff an den Armen.

Heiner und Theodor stritten sich, diesmal ging es um die letzte Scheibe Brot, die jeder haben und keiner teilen wollte. Erst als Johanne eingriff und das Brot auseinanderbrach, hörten sie das Klopfen an der Tür.

»Wer kommt denn am heiligen Sonntag in aller Herrgottsfrühe?« Frau König erhob sich, verärgert und nervös zugleich. »Wenn’s bloß nicht die Herderin ist wegen der Näharbeit, die ich ihr noch zu erledigen habe. Sie hat es wichtiger damit als alle anderen zusammen.« Während sie zur Tür ging, verschränkte sie die Arme vor der Brust, schob das Kinn nach vorn und bereitete sich vor. Auf die Auseinandersetzung, auf den Streit, der nun käme.

»Als ob sie nicht wüsste, dass eine Frau nur zwei Hände hat und der Tag nicht mehr als vierundzwanzig Stunden«, schimpfte sie und riss die Tür auf. Verstummte und ließ die Arme nach unten gleiten.

Die Kinder reckten neugierig die Hälse. Durch die geöffnete Tür fiel ein hellgrauer Lichtstreifen in die Wohnung. Aber vom Tisch aus war nicht zu erkennen, wer davor stand.

»Einen gesegneten Sonntag wünsche ich, Frau König.« Eine Männerstimme, fest und laut.

»Allmächtiger, da soll mich doch der ...«

»Mein Name ist Fliedner. Ich bin Ihr neuer Pastor. Ich bin unterwegs, um die Mitglieder meiner Gemeinde zu begrüßen. Darf ich wohl eintreten?«

Noch bevor sie eine Antwort gestammelt hatte, trat ein Mann an ihr vorbei über den Lichtstreifen in die Küche. Er trug einen langen schwarzen Rock mit weißer Halsbinde, den runden Hut hielt er vor der Brust in der Hand. Seine hellblauen Augen unter der hohen, weißen Stirn schienen alles zu durchdringen – den ganzen Raum und die Menschen darin, die ihn wie eine übernatürliche Erscheinung anstarrten.

Heiner fasste sich als Erster. Er sprang von seinem Stuhl auf und machte eine ungeschickte Verbeugung. Stammelte einen Gruß.

Der Fremde hob eine blasse Hand, wie um ihn zurückzuhalten. »Bleibt nur sitzen und nichts für ungut. Ich will keine Umstände machen. Ich möchte euch kennenlernen, nichts weiter.«

Johanne und der kleine Theodor waren inzwischen ebenfalls aufgestanden. Johanne wollte den Fremden nicht anstarren, aber sie konnte den Blick nicht abwenden. Er sah seltsam aus, die Gesichtszüge scharf gezeichnet, die Nase stark gebogen, das rötliche Haar straff aus der Stirn gekämmt. Aber das Auffälligste an ihm waren seine Augen, sein alles erfassender, blassblauer Blick, der zuerst auf Theodor ruhte und dann auf ihr und dann durch die Stube wanderte. Sie folgte ihm und sah, was er sah. Die Dreckklumpen auf dem Fußboden. Die schmutzige Wäsche auf der Kommode. Die Kartoffelschalen neben dem Herd, die Stiefel des Vaters mitten im Raum, einer hier, der andere dort, so wie er sie von den Füßen gestreift hatte, als er betrunken nach Hause gekommen war.

Das hatten sie davon, dass sie nicht zur Kirche gegangen waren, nun suchte sie der Pfarrer zu Hause auf und sah das Elend, sah die Schande.

»Ich würde Ihnen gerne Kaffee anbieten«, sagte ihre Mutter. »Ist aber leider keiner da.«

Fliedner hob abwehrend die Hand.

»Wenn ich bei jedem Gemeindeglied eine Tasse Kaffee trinken wollte, dann läge ich nach meinem Rundgang im Spital. Nein, nein. Aber die Namen Ihrer Kinder, die würde ich gerne erfahren, bevor ich mich wieder auf den Weg mache.«

»Ihr habt´s gehört, sagt dem Pastor, wie ihr heißt!«

»Heinrich!« »Theodor!«, schrien die beiden Jüngsten. »Ich bin neun Jahre – nein, zehn!«, verbesserte sich Heiner hastig. »Und der Theodor …«

»Das kann ich schon selber sagen.« Theodors Stimme war hell vor Erregung. »Sieben Jahre bin ich alt.«

Der Pastor lächelte. »Und Theodor heißt du? So heiße ich auch. Dann geht ihr beiden wohl schon in die Schule?«

»So sie denn stattfindet«, seufzte die Mutter. »Der Lehrer ist nur zu häufig krank.«

»Es ist ein Jammer«, sagte der Pastor und dann richtete er seine durchdringenden Augen auf Johanne. »Sie haben mir Ihren Namen noch nicht verraten.«

Sie sagte er, als ob sie eine Erwachsene wäre.

»Johanne heiße ich. Und siebzehn Jahre bin ich alt.«

Er wandte seinen Blick nicht von ihr ab. Sie fühlte sich wie aus Glas. »Siebzehn Jahre, sagen Sie? So sind Sie Ihrer Frau Mutter gewiss eine wichtige Stütze bei der Arbeit im Haus und mit den kleinen Geschwistern?«

Johanne schaute nervös zu der Mutter und wartete nur darauf, dass diese widersprach, dass sie sich über ihre Nutzlosigkeit beklagte. Aber Frau König schwieg und der Pastor wartete auf eine Antwort.

»Ich … äh … versuche mein Bestes, aber …« Ihre Stimme versagte. Sie schwitzte, sie schämte sich, sie wäre am liebsten weggelaufen. Aber als sie ihn ansah, fand sie keine Verachtung oder Ungeduld in seinem Gesicht. Er wirkte erwartungsvoll. Als habe sie ihm etwas Wichtiges zu sagen.

Ein neuer Versuch. »Ich versuche meine Mutter zu unterstützen, soweit ich es vermag.«

Der Pastor nickte, schnell und mehrmals hintereinander, als habe er genau diese und keine andere Antwort hören wollen. »Das ist gut so, Johanne.« Dann drehte er sich wieder Frau König zu. »So bleibt mir nur noch eins: Ich möchte Sie einladen, am nächsten Sonntag den Gottesdienst mit uns zu feiern.«

Das runde Gesicht der Mutter verfärbte sich rot. »Wir wären schon auch heute gekommen, aber mein Mann ist leidend, und die viele Arbeit …«

Der Pfarrer fiel ihr ins Wort. »Mit Verlaub, Frau König, für die Arbeit haben wir sechs Tage in der Woche. Am siebten Tag aber sollt ihr ruhen, so steht es in der Schrift. Und wenn Ihr kranker Mann der Pflege bedarf, so sollten Sie wenigstens Ihre Kinder zur Kirche schicken.« Seine Stimme war nicht mehr mild, sein Ton war schneidend.

Er weiß alles, dachte Johanne, von der Trunksucht des Vaters, von Laurenz, er kennt unsere ganze erbärmliche Geschichte. Die Scham schnürte ihr die Kehle zu. Und verschlug auch ihrer Mutter und den Brüdern die Sprache. Der Fremde stand da, schwarz und ernst, die wasserblauen Augen blankes Eis. Endlich tat er einen Schritt auf Frau König zu und streckte ihr seine Hand hin.

»Nun denn, so will ich mich wieder auf den Weg machen. Vielleicht habe ich in der nächsten Woche auch das Glück, Ihren Gemahl persönlich kennenzulernen.«

Die Mutter brummelte etwas Unverständliches, drückte die Hand, ohne Fliedner anzusehen.

Ein kühler Luftzug fuhr durch die Küche, als sie die Tür öffnete, um ihn hinauszulassen. Frischer Wind, dachte Johanne. Was er wohl mit sich bringt?

Vor zwei Wochen hatte das neue Jahr begonnen. 1822. Mit einem Wäschekorb im Arm hastete Johanne die Kaiserswerther Kuhstraße entlang, in der sie wohnten, und versuchte dabei den Pfützen auszuweichen, die sich auf dem schadhaften Straßenpflaster gebildet hatten. Dreck, wohin man blickte, wohin man auch trat. Bis in Kniehöhe war ihr Rock steif von getrocknetem Schlamm. Sie hatte das Kleid am Morgen ausgebürstet, aber dadurch hatte sie den Schmutz nur verteilt.

Johanne machte einen weiten Schritt über eine große Lache. Doch sie trat zu kurz und versank bis zu den Knöcheln im Schlamm. Als sie die Lehmklumpen von den Schuhen streifen wollte, beschmierte sie auch noch die schwarzen Strümpfe.

Das Haus von Rittmeister Packenius lag oben am Markt in der Wallstraße, es war eingezwängt zwischen zwei andere Häuser, aber nach vorne hin verschaffte sich jedes Stockwerk Platz, indem es sich ein Stück weiter über die Straße lehnte. Johanne klopfte am Hintereingang. Die Köchin Marthe öffnete, trat wortlos einen Schritt zur Seite, ließ sie ein. Der Boden des Hausflurs war ein Schachbrett aus schwarzen und weißen Fliesen. Johanne trat immer nur auf die dunklen Flächen, um keine lehmigen Fußspuren zu hinterlassen.

In der Küche verschränkte Marthe die Arme über der Brust und klemmte die Hände unter die Oberarme. Stand da und musterte Johanne und sagte nichts, während Johanne immer heißer wurde.

»So spät«, sagte Marthe vorwurfsvoll. »Seit Weihnachten wartet die gnädige Frau auf die Stickarbeiten. Aber bei deinen Leuten muss man wohl froh sein, dass es nicht auch noch bis zum nächsten Jahr gedauert hat. Ich werde die Herrin holen, damit sie´s dir abnimmt.«

Sie stapfte mit großen, feindseligen Schritten aus der Küche. Johanne starrte auf die Wäsche im Korb. Auf der Tischdecke, die obenauf lag, prangte ein hässlicher hellbrauner Schmutzfleck, der noch nicht da gewesen war, als sie zu Hause losgegangen war. Sie packte die Decke und schob sie nach unten. Die anderen Teile waren zwar sauber, aber sie sahen nicht viel besser aus. Die Hohlsäume waren schief und unsauber gearbeitet, an manchen Stellen spannte sich der Stoff unter zu festen Stichen, andere waren zu locker gezogen. So sehr sich ihre Mutter auch abmühte, ihr fehlte jegliches Geschick für Handarbeiten.

Dabei musste sie mit der Näherei die ganze Familie ernähren, der Vater brachte keinen Groschen nach Hause und Laurenz ... Nicht an Laurenz denken. Johanne stellte den Korb auf den Tisch und kämpfte mit der Versuchung, aus der Küche zu schleichen. Aber im selben Moment kam die Köchin mit der alten Frau Packenius zurück.

»Du liebe Güte, Kind, bist du auf dem Weg zu uns im Morast versunken?«, rief die Dame, deren sanfte Stimme in einem seltsamen Gegensatz zu ihrer strengen Miene stand. Sie holte mit spitzen Fingern einen Unterrock aus dem Korb. »Da ist ja nun endlich die Arbeit, die ich deiner Mutter aufgetragen habe. Man möchte meinen, ihr könntet die Groschen brauchen, aber eilig scheint sie es nicht gehabt zu haben. Und ordentlich kann man die Handarbeit auch nicht nennen.« Ihre ohnehin schon runzelige Haut verzog sich in zahllose missbilligende Falten.

»Schade um den guten Stoff«, murmelte sie, während ihre knotigen Finger über das Tuch glitten. »Deine Mutter hat ihn mir ordentlich verdorben. Aber was kann man von einer solchen schon erwarten. Nun, was bleibt mir übrig.« Die alte Dame verzog den Mund, als habe sie auf etwas Saures gebissen. »Hier, nimm den vereinbarten Lohn. Weniger zwei Groschen, die ziehe ich ab, weil die Ausführung gar so abscheulich ist. Und sag deiner Mutter, dass ich keineswegs zufrieden bin.«

Johanne stopfte das Geld in die Schürzentasche. Die Umrisse der Rittmeisterin verschwammen in den Tränen, die ihr in die Augen getreten waren. Sie wandte sich ab, sie rannte fast zur Tür. »Ohne einen Gruß machst du dich davon, du gottloses Mädchen?«, rief ihr die Köchin nach. »Verabschiede dich, wie es der Anstand gebietet.«

Aber Johanne brachte keinen Laut heraus und hatte auch keine Worte.

Oben am Markt stand der Leierkastenmann und drehte und drehte mit blaugefrorenen Fingern. Gottloses Mädchen, orgelte sein Kasten. Gottloses Mädchen. Sie beschleunigte ihre Schritte, stolperte und wäre fast gefallen.

Ich hasse diese Stadt. Der Gedanke ballte sich vor ihr zusammen wie ihr Atem.

Dieses gottverdammte Kaiserswerth.

Sie gehörte nicht hierher. Keine Katholikin. Keine Bürgerstochter. Keine von hier.

Vor drei Jahren hatte Onkel Arnold sie mit dem Pferdewagen aus Krefeld hergebracht, die Eltern hatten auf dem Bock gesessen und Johanne mit Laurenz, Heiner und Theodor hinten. Der Wagen voller Gepäck. Koffer, Hausrat. Voller Erwartungen. Es war Sommer, aber die Luft war kühl und es nieselte. Sie fuhren in die graue, nasse Stadt ein, über den Marktplatz an den alten Häusern vorbei, die eine geschlossene Front bildeten, die sie aus schwarzen Fensteraugen anstarrten. Es war ein Zeichen, doch damals verstand sie es noch nicht.

Ihre Wohnung in der Kirchstraße, drei Zimmer und eine große Küche und eine gute Stube mit einem kleinen Austritt, auf den die Mutter Töpfe mit Geranien stellte. Ein Palast. »Ein Palast für Könige«, lachte der Vater und legte den Arm um die Mutter, deren Wangen glühten, deren Augen leuchteten. Damals.

Am nächsten Tag gingen Heiner und Theodor in die evangelische Schule und Vater und Laurenz zu ihrer neuen Arbeit in die Seidenfabrik. Und Johanne und ihre Mutter putzten die Böden und Fenster. Sie waren voller Hoffnung und die Hoffnung hing an einem seidenen Faden und der Faden riss. Seitdem fielen sie.

Aber jetzt gab es einen neuen Pfarrer, der sogar zu ihnen nach Hause kam, obwohl sie nicht im Gottesdienst gewesen waren. Na und, dachte Johanne, er war auch nur ein Mensch, und Albertine hatte recht, nach ein paar Monaten wäre auch er wieder auf und davon.

2

Eine Schneedecke versteckte die schwarzen Schieferdächer und den Dreck auf den Straßen. Eiszapfen glitzerten an den Regenrinnen und wurden mit jedem Tag länger. Sogar der Rhein trug eine Eishaut, nur in der Mitte blieb eine Fahrrinne für die Schiffe frei. Die Stadt sah aus, als habe man sie aus einem Bilderbuch ausgeschnitten.

Die Schornsteine der Bürgerhäuser bliesen unablässig dicke Rauchwolken in den blauen Himmel. Aber in den Häusern hinter dem Dom und am unteren Ende der Kuhstraße, wo die Königs wohnten, fehlte das Geld für Brennholz oder Kohle. In der Nacht fror das Wasser in den Waschschüsseln, und wenn Johanne morgens aufwachte, war ihre Bettdecke von einer dünnen Eisschicht überzogen.

Die Kinder liefen auf dem Kittelbach Schlittschuh oder rodelten den Damm zum Rhein hinunter. Im letzten Jahr war Johanne auch noch eisgelaufen. Aber jetzt war sie siebzehn, zu alt zum Schlittschuhlaufen. »Mach dich nützlich«, sagte ihre Mutter.

Beim Metzger Schlader war frisch geschlachtet worden. Die Hausfrauen und Dienstmädchen, die frische Blutwurst und Mett kaufen wollten, reihten sich bis hinaus auf die Kuhstraße. Johanne sog den Geruch gierig auf. Im Fenster hingen kopfüber bleiche Hühnerleichen, die Brüste kahl gerupft, die Hälse und Köpfe blutrot. Darunter stapelten sich die Würste. Weiter, nichts wie weg. Für Fleisch war schon lange kein Geld mehr da.

Eisiger Wind blies vom Rhein her über den Marktplatz. Die alten Bürgerhäuser mit ihren hohen, geschwungenen Giebeln schienen sich noch enger aneinander zu drücken als sonst, als versuchten sie sich gegenseitig zu wärmen.

»Kohl und ein paar Zwiebeln«, sagte Johanne zu der Marktfrau an einem der Stände.

»Kannst du diesmal zahlen? Ich gebe nichts mehr auf Kredit.« Hellblonde Strähnen kräuselten sich unter dem Kopftuch der Frau hervor, zitterten vor Kälte. »Den ganzen Winter lässt deine Mutter schon bei mir anschreiben. Und jedes Mal schwört sie mir beim lieben Herrgott, dass das Geld gewiss in der nächsten Woche käme. Aber von wem es kommen soll, das weiß auch der Allmächtige nicht.«

Die anderen Marktfrauen blickten herüber, kicherten, nickten, verdrehten die Augen. Hinter Johanne wurde getuschelt.

Die Bauersfrau seufzte. »Du kannst ja nichts dafür, Johanne. Ihr Kinder habt, weiß Gott, genug zu leiden unter euren Alten.«

Ihre bläulichen Finger in den Handschuhen, an denen die Spitzen fehlten, griffen nach einem Kohlkopf und stecken ihn in Johannes Korb. Nach kurzem Zögern legte sie auch noch eine Handvoll Zwiebeln dazu.

»Das Gemüse ist verschenkt, Hanne«, keifte die Frau vom Nachbarstand. »Das Geld siehst du niemals wieder.«

»Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten!«

»Vergelt´s Ihnen Gott«, flüsterte Johanne. »Wir bringen das Geld. Ganz gewiss bekommen Sie Ihr Geld.«

»Lass gut sein, Johanne.« Die Marktfrau schob die Hände tief in ihre Schürzentasche. »Und jetzt lauf nach Hause und sag deinem Alten … Ach, sag ihm lieber nichts, sonst wendet es sich am Ende noch gegen dich.«

Auf ihrem Heimweg begann es zu schneien. Die Flocken setzten sich auf das Gemüse in ihrem Korb, flogen auf ihr Haar und in ihr Gesicht wie Mücken. Am Anfang wischte sie sie noch weg, aber dann zog sie das Kopftuch tiefer ins Gesicht und ging schneller.

Sie war schon fast zu Hause, als sie ihren Namen hörte. Sie blickte sich suchend um.

»Hier bin ich, hier drüben!« Eine helle Mädchenstimme von der anderen Straßenseite.

»Nelli!« Johanne eilte auf die kleine Gestalt zu, die in einem Hauseingang Schutz vor Wind und Schnee gesucht hatte. »Was machst du denn hier draußen bei dieser Eiseskälte?«

Cornelia Färber. Nelli. Ihre beste Freundin. Ihre einzige Freundin. Nelli war niedlich und fröhlich und so hübsch, dass ihr die Kaiserswerther sogar nachsahen, dass sie evangelisch war und zugezogen wie Johanne.

»Ach, wenn keine Kohle im Haus ist, ist es drinnen auch nicht viel wärmer als auf der Straße. Außerdem hab ich gerade die Kleinen an den Kittelbach gebracht. Ich habe nachgesehen, ob das Eis schon trägt. Oh Johanne, am liebsten würde ich selbst wieder Schlittschuhe anziehen!»

»Sei still! Mutter sagt, ich darf nicht mehr mitmachen. Ich bin zu alt dafür!«

»Meine auch. Ich bin zu alt, um auf dem Eis meinen Spaß zu haben. Aber zum Tanzen will sie mich auch nicht lassen. Dafür war ich im Sommer wiederum zu jung. Sie dreht und wendet alles, wie es ihr passt.«

»Und deshalb stehst du nun hier und frierst?«

»Ich wollte eben nach oben gehen. Gibt es etwas Neues?«

»Eigentlich nicht.« Johanne hatte keine Lust, von ihrer Begegnung mit der Marktfrau zu erzählen. In Nellis Familie standen die Dinge nicht viel besser, auch ihr Vater hatte seine Arbeit in der Seidenfabrik verloren, und die Mutter und der ältere Bruder hielten die Familie mit Mühe und Not über Wasser.

»Der neue Pastor, der Fliedner, war der am Sonntag auch bei euch?«, erkundigte sich Nelli. Im Schutz des Hauseingangs ließ sie das graue Wolltuch, das sie um den Kopf geschlungen hatte, auf die Schultern gleiten. Ihr rotblondes Haar strahlte Johanne an.

»Bei euch etwa auch?« Der Gedanke versetzte ihr einen leichten Stich. Dass der neue Pastor auch bei den Färbers gewesen war. Dass er jede evangelische Familie aufgesucht hatte. »Wir sind nicht einmal zum Gottesdienst gegangen, und dennoch hat er uns besucht.«

»Mein Vater war auch nicht in der Kirche. Aber meine Mutter geht immer, und wir müssen auch stets mit.« Nelli zog eine Grimasse. »Und? Was hältst du von ihm? Puh, er hat so helle Augen, wenn er einen damit ansieht, geht es einem durch und durch. Gerade so, als ob er all deine sündigen Gedanken lesen wollte.«

»Nelli! Was redest du denn da! Ich fand ihn sehr freundlich. Und ich werde …«

»… ganz gewiss am nächsten Sonntag zur Kirche gehen.« Wenn Nelli lachte, erschienen niedliche Grübchen auf ihren Wangen. »Genau wie alle anderen Gemeindemitglieder. So ein Hausbesuch zeigt immer die gewünschte Wirkung. Wie alt mag er wohl sein? Zwanzig? Nun, es spielt ja doch keine Rolle.«

»Was willst du damit sagen?«

»Er wird ja doch nicht lange bleiben.« Nelli stellte sich auf die Zehenspitzen, reckte ihren Mund zu Johannes Ohr und senkte verschwörerisch die Stimme. »Wir wissen es aus sicherer Quelle. Von der alten Frau Kalender, die hat es Mutter erzählt, als sie gemeinsam die Wäsche gemacht haben. Die Gemeinde ist bankrott. Die Kirche, die Schule, alles wurde gegen Schulden gebaut. Und jetzt wollen die Gläubiger ihr Geld zurück.«

»Aber was wollen sie denn unternehmen? Sie können die Kirche doch nicht abreißen!«

»Natürlich nicht, Dummchen. Aber sie werden das Gehalt des Pastors einfordern. Als Schuldzins. Dann muss Fliedner sich eine andere Pfarrei suchen.«

»Aber was verdient schon ein Pastor? Das kann doch nicht genug sein.«

»Es ist ein Anfang.« Nelli zuckte mit den Schultern. »Sagt jedenfalls Frau Kalender. Nun reg dich nicht auf. Noch ist dein Fliedner ja da.«

»Mein Fliedner?« Johanne warf den Kopf in den Nacken. Wenn sie aufrecht stand, war sie einen halben Kopf größer als Nelli. Ihr war kalt, stellte sie fest, und sie musste nach Hause, die Mutter wartete auf die Einkäufe. Sie packte ihren Korb und wandte sich zum Gehen. »Ich muss los, Nelli. Wir sehen uns …«

»… spätestens sonntags in der Kirche«, beendete Nelli ihren Satz und lachte.

Beim sechsten Schlag der Turmuhr schob Johanne ihre Beine über den Bettrand. In der Dunkelheit angelte sie ihr Kleid und die karierte Schürze vom Haken und zog sich leise an. Im anderen Bett schliefen die beiden Brüder.

In der Küche zündete sie die Öllampe über dem Esstisch an. In dem flackernden Licht wirkte der Raum noch finsterer als sonst. Wände dunkel vor Ofenruß, die viel zu lange nicht mehr gekälkt worden waren. Vor dem Herd eine Schicht Kohlenstaub, als habe jemand den Boden streichen wollen und dann die Lust verloren. Das Tuch vor dem Fenster war einmal weiß gewesen, jetzt war es grau und schwer von Staub und Fett.

Sie hausten im Dreck wie die Ratten. Aber damit war jetzt Schluss, dachte Johanne. Sie schaufelte ein paar Kohlen in den Herd, schichtete Holz darauf und zündete es an. Attackierte das Ganze mit dem Blasebalg, dass die Flammen hell und wütend aufloderten.

Schnell, dachte sie, in kurzer Zeit würde der Rest der Familie aufwachen. Bis dahin musste die schlimmste Unordnung beseitigt sein. Sie fegte die Eier- und Zwiebelschalen zusammen, die ihre Mutter auf die Asche neben dem Herd geworfen hatte. Eine paar Kakerlaken huschten unter ihrem Besen hervor, hasteten über den Boden und verschwanden in den Ritzen der Holzdielen.

Johanne warf den Unrat in den Ofen und nahm sich die Fettschicht auf dem Herd vor. Tränkte einen Lappen mit Seifenlauge, kratzte, scheuerte und rieb. Der fettige Ruß kroch unter ihre Fingernägel, fraß sich in die winzigen Fältchen und Risse in ihren Händen. Unter ihren Armen bildeten sich nasse Flecke, die rasch größer wurden. Sie wurde immer schmutziger, aber der Raum blieb, wie er war. Dreckig. Der Schmutz saß zu fest, zu lange an seinem Platz.

Die Fenster, dachte Johanne. Sie würde sie putzen, dann konnte die Sonne hereinscheinen und alles sähe gleich viel besser aus. Sie wusch den Lappen im Eimer, wrang ihn gründlich aus, aber als sie damit über die Scheiben wischte, überzog sich alles mit einer gräulichen Aschenschicht.

Wütend schleuderte sie den Feudel zurück in den Eimer. Das Wasser spritzte nach allen Seiten. Ihr war zum Heulen zumute, aber Heulen brachte nichts. Genau wie das Putzen.

Sie schüttete das dreckige Wasser in die Gosse. Füllte die Waschschüssel und schrubbte ihre Hände, bis sie rot und wund waren. Nachdem sie sich umgezogen hatte, weckte sie die Brüder. »Beeilt euch, zieht euch an und esst noch etwas Grütze. In einer halben Stunde beginnt der Gottesdienst.«

»Der Gottesdienst?«, maulte Heiner. »Aber da mussten wir doch sonst nicht hin. Wir wollen lieber an den Rhein, wer weiß, wie lange das Eis noch da ist.«

»Sei still! Weißt du nicht, was der Pastor letzte Woche gesagt hat? Wenigstens wir Kinder sollen zur Kirche gehen, wenn schon Mutter und Vater nicht kommen.«

»Was für ein Radau in aller Herrgottsfrühe!«

Johanne fuhr zusammen. Ihre Mutter war unbemerkt ins Zimmer getreten. »Das Fräulein Tugendhaft will den Pfaffen beeindrucken!«, sagte sie jetzt spöttisch. »Das hätte ich mir doch gleich denken können, dass du nicht mir zuliebe die Küche aufräumst.« Ihr Blick glitt durch die Kammer und blieb neben dem Fenster hängen, wo der Putz von der Wand gebröckelt war und den Blick auf rohes, rötliches Mauerwerk freigab, wie bei einem Tier, dem man das Fell vom Fleisch gerissen hatte. »Mach dir keine Hoffnung«, sagte sie und ihre Stimme hatte plötzlich etwas Mitleidiges, fast Sanftes. »Es wird dir nicht gelingen. Ich habe es nicht geschafft, und du schaffst es auch nicht.«

Für gewöhnlich ließ sich der Vater nicht am Frühstückstisch blicken. Meist blieb er in der Kammer, bis die anderen ihre Mahlzeit beendet hatten. Aber heute wälzte er sich aus dem Bett. Setzte sich in Unterhosen an den Tisch, unrasiert und schmutzig, und griff nach der Schüssel mit der Grütze.

»Kein Kaffee. Selbst am Sonntag gibt es keinen Kaffee.»

»Tu doch nicht so scheinheilig. Wer am Sonnabend das ganze Geld versäuft, muss sich nicht wundern, wenn am Sonntag nichts übrig ist!«, keifte seine Frau.

Der Vater grunzte etwas Unverständliches. Aß schmatzend, erhob sich dann und wollte zurück in die Kammer.

»Zieh deine Kleider an, König«, sagte seine Frau. »Deinen Rausch kannst du später ausschlafen. Jetzt wirst du deine Familie in die Kirche begleiten, wie sich das für einen ehrbaren Bürger gehört. Oder willst du, dass der neue Pastor wieder hier hereinschneit und uns eine Strafpredigt hält?«

»Der neue Pastor kann mir den Buckel herunterrutschen, genau wie der alte auch.« König war schon an der Schlafzimmertür.

Aber so leicht gab die Mutter nicht auf.

»Du erbärmlicher Säufer, sollen sie denn alle auf uns herabsehen? Komm zurück, König!«

Einen Moment verharrte der Vater bewegungslos, als könne er es nicht glauben, als habe er sich verhört. Dann drehte er sich um und stampfte zurück zum Tisch. Frau König stellte sich ihm entgegen.

Johanne hielt den Atem an. Heiner und Theodor starrten die Eltern mit offenem Mund an.

Groß und hager stand der Mann da, das Gesicht blutrot. Und hob schnaufend die Hand und ballte sie zur Faust. Die Mutter wich keinen Zoll. Seine Augen glitten von ihr zu den drei Kindern am Tisch, zurück zur Mutter.

Langsam ließ er die Hand wieder sinken. Die Faust öffnete sich. Die Finger zitterten.

»Lass mich in Frieden, Alte.« Die Wut in seinem Gesicht war einem Ausdruck der Ratlosigkeit gewichen. »Wenn du zur Kirche musst, um dein Gewissen zu erleichtern, so renn hin. Aber ich brauch deinen Gott nicht. Hat uns eh schon lang vergessen.«

Mit einem kraftlosen Knall fiel die Schlafzimmertür hinter ihm ins Schloss. Die Mutter starrte immer noch auf die Stelle, an der er gestanden hatte. Dann drehte sie sich um und riss ihr Schultertuch vom Haken. Mitten in der Bewegung hielt sie wieder inne und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn.

»So weit ist es schon mit uns gekommen«, sagte sie. »Bald schlägt er mich noch tot, weil ich mein Mundwerk nicht halten kann. Wundern wird’s keinen.«

Johanne griff nach ihrer Hand, sie wandte sich ab. »Worauf wartet ihr noch?«, herrschte sie die Kinder an. »Lauft, zieht die Schuhe an, sonst ist der Gottesdienst vorbei, ehe wir angekommen sind.«

Johanne und Frau König hatten sich in die letzte Bank auf der linken Seite gequetscht, die beiden Brüder waren nach vorn zu den anderen Jungen gegangen. Niemand hatte sich zu ihnen umgedreht, nur die Frau neben ihnen hatte ihnen einen kurzen Blick zugeworfen und dann genickt.

Hinter ihnen wurde die Kirchentür geschlossen. Während die Orgel einsetzte, flog Johannes Blick durch den Kirchenraum, ihr Herz, das vom schnellen Gehen und in Erwartung der verächtlichen Blicke zu hämmern begonnen hatte, beruhigte sich langsam wieder. Es war alles so schlicht und schmucklos hier. Aber sauber. Der Boden, die weißen Wände, die hohen Fenster.

»Die Katholen haben es nicht zugelassen, dass unser Gotteshaus zu sehr ins Auge fällt«, hatte ihr Laurenz einmal erklärt. »Sie haben es zur Bedingung gemacht, dass sich die evangelische Kirche schön zurückhält. Am liebsten wäre es ihnen, wenn wir sie einfach übersehen und nach und nach vergessen.« Es stimmte, dachte sie jetzt, im Vergleich zu dem uralten katholischen Dom, der das Zentrum Kaiserswerths bestimmte, wirkte der bescheidene Neubau am äußersten Rand der Stadt demütig und armselig. Ein weißes Gebäude mit grau gerahmten Fenstern, einer kleinen Kuppel und einem geradezu lächerlichen Glockenturm auf dem Dach. Eingezwängt zwischen Pfarrhaus und Schule.

Zwischen den Frauenköpfen sah sie Fliedner aus der Sakristei kommen. Die Absätze seiner Schuhe hallten auf dem Holzboden, dann blieb er unvermittelt stehen und senkte die Augen im Gebet. Es wurde ganz still in der Kirche, für einen Moment hörten alle auf zu husten und zu rascheln. Johanne schloss die Augen und versuchte, ihre Gedanken Gott zuzuwenden. Aber als sie sich gerade in die hellrote Dunkelheit hinter ihren Lidern zu versenken begann, spürte sie den Ellenbogen der Mutter in ihrer Seite. »Was tust du denn, du kannst doch jetzt nicht einschlafen!»

Johanne machte die Augen wieder auf und sah direkt in Fliedners Gesicht. Einen Moment lang dachte sie, dass auch er sie ansah, aber dann glitten seine Augen weiter, während er die Begrüßungsworte sprach.

Dieses Mal waren sie auf Fliedners Besuch vorbereitet. Mit einer flatternden Bewegung ergriff Frau König seine Hand, Johanne machte einen kleinen Knicks. Als sie sich wieder aufrichtete, stellte sie überrascht fest, dass sie genauso groß war wie er.

Geschäftig bat Frau König ihn, Platz zu nehmen, doch er schüttelte den Kopf. »Es freut mich sehr, dass Sie zum Gottesdienst erschienen sind«, sagte er, wobei sein Gesicht keineswegs erfreut wirkte, sondern streng und tadelnd. Frau König räusperte sich und hob die Arme, er ließ sie nicht zu Wort kommen. »Bevor ich weitergehe, möchte ich auch Ihren Herrn Gatten gerne kennenlernen.« Es war keine Bitte und kein Vorschlag, sondern eine Forderung.

Das Gesicht der Mutter fiel in sich zusammen. »Der Herr König ist ... wie soll ich sagen … ihm ist es nicht recht gut, ich meine … er ruht gerade«, stammelte sie.

Johanne sah Fliedner an. Sein Gesicht war blass und regungslos bis auf einen kleinen Muskel, der über seinem Kiefergelenk zuckte. Er wies auf die geschlossene Tür der Schlafkammer. »Ist das der Raum, in welchem … er … ruht?«, fragte er, während er schon darauf zuging. »Ich werde leise nach ihm sehen, und sofern er …« Er verstummte und drückte behutsam die Klinke nach unten.

Frau König hielt sich die Hand vor den Mund. Heiner und Theodor reckten die Hälse. Johanne wäre gerne weggelaufen und nie mehr zurückgekommen.

Die Schlafzimmertür schloss sich hinter Fliedner. Quälende Minuten blieb alles still. Theodor machte Anstalten, zur Tür zu springen, um daran zu horchen, aber die Mutter riss ihn an der Schulter zurück.

Sie warteten. Auf einen Wutausbruch des Vaters, auf eine Strafpredigt des Pfarrers, auf ein Erdbeben, auf das Ende der Welt. Aber als Fliedner wieder herauskam, war er so ruhig und gelassen wie vorher. »So kenne ich nun alle Mitglieder im Hause König«, sagte er.

Er reichte der Mutter die Hand und verabschiedete sich auch von den beiden Jungen. Zum Schluss wandte er sich an Johanne.

»Ich möchte die jungen Leute der Gemeinde am Sonnabend um sechs zu einer Bibelandacht versammeln«, sagte er, verstummte dann und sah sie an.

»Wenn die Mutter nichts dagegen hat«, stammelte sie und hasste sich für ihre Stimme, die dünn und kindlich klang.

Fliedner richtete seine hellen Augen auf Frau König. In dem trüben Licht, das durch die dreckigen Fensterscheiben fiel, wirkte sein weißes Gesicht wie eine Marmorskulptur. »Gegen das Lesen der Heiligen Schrift wird Ihre Frau Mutter schwerlich Einwände haben.«

Frau Königs Haltung wurde noch steifer, starr sah sie an ihm vorbei. »Wenn’s der Herr Pastor für richtig hält, so kannst du sicherlich gehen.«

Kaum hatte sich die Wohnungstür hinter Fliedner geschlossen, brach ein wahrer Sturm in der Küche los.

»Dieser Spund nimmt sich was heraus!«, tobte die Mutter. »Er soll nur aufpassen, dass er seine bleiche Nase nicht zu tief in die Angelegenheiten der Leute steckt. Marschiert einfach so in unsere Schlafkammer, als gehörte sie ihm. Und seine Bibelandachten hält er am Sonnabend ab, wenn ehrliche Leute ihrer Arbeit nachgehen! Der alte Pastor hat schließlich auch keine …«

Das Quietschen der Schlafzimmertür unterbrach ihren Wortschwall. Mit leicht gebeugtem Rücken und schlurfenden Schritten trat Herr König in die Küche.

»Was steht ihr hier und glotzt mich so an?«, knurrte er. »Hat euch der Blitz getroffen?«

»Aber Vater, hast du es gar nicht bemerkt?« Heiners Stimme überschlug sich vor Aufregung. »Der Herr Pastor ist zu dir ins Zimmer getreten, aber du hast vermutlich geschlafen, da ist er wieder hinausgegangen!«

Der Vater grunzte. »Nichts da, geschlafen. Hab mich mit dem Pfaffen unterhalten, in höflichem Ton. Ist schließlich nur recht und billig, dass er mit dem Familienoberhaupt spricht, wenn er mit dem Rest schon Bekanntschaft gemacht hat.« Er goss Wasser aus dem Eimer in eine Waschschüssel und begann sich prustend das Gesicht zu waschen.

Die Mutter schnappte nach Luft. Dann nickte sie langsam, als ginge ihr mit einem Mal ein Licht auf. »Es ist, als ob er euch alle verhext hätte, dieser Fliedner. Euch alle und mich dazu. Aber das ist nicht von Dauer, das weiß ich genau. Das geht vorbei.«

Ein Bündel mit Papier und Schreibzeug unter dem Arm, lief Johanne über den Markt. Und stieß fast mit Emmi zusammen, die mit einem Korb voller Gemüse nach Hause wollte.

»Pass doch auf, wo du hinrennst«, zischte Emmi.

»Ich wünsch dir auch einen guten Tag, Emmi«, lächelte Johanne mit übertriebener Freundlichkeit.

»Bist unterwegs ins Pfarrhaus?«, fragte Emmi mit einem ebenso falschen Lächeln. »Kannst dir den Weg sparen, euer Fliedner ist über alle Berge.«

»Was redest du denn da?«

»Gestern hat man ihn losmarschieren sehen. Mit Sack und Pack, Richtung der Pfalz, von wo er auch gekommen ist. Ich sag dir eins, den seht ihr niemals wieder.«

»Was ist denn das für ein böses Geschwätz?«

»Dann lauf halt hin und sieh selbst«, lachte Emmi, der Johannes steigende Nervosität nicht entging. »Wirst schon merken, dass das Pfarrhaus leer steht.«

Dann ließ sie Johanne stehen, ohne sich zu verabschieden. Und Johanne rannte los, die Mühlenstraße hoch, am Haus von Schuster Franken vorbei, zu dem sie eigentlich unterwegs gewesen war. »Wo willst du denn hin, Mädchen?«, rief ihr der Schuster nach, der schon in der Tür stand und nach ihr Ausschau hielt. »Du wolltest mir doch einen Brief schreiben!«

Seit einigen Wochen verdiente Johanne eigenes Geld. Das Ganze hatte sich zufällig ergeben, als sie Näharbeiten für ihre Mutter auslieferte, hatte die junge Frau Mertens sie gefragt, ob sie ihr nicht einen Brief schreiben könne. Sie selbst sei nur schwach in der Rechtschreibung und auch ihre Handschrift sei nicht die ansehnlichste. Johanne formulierte den Brief so geschickt, dass sie gleich am nächsten Tag von der Nachbarin angesprochen wurde, die ebenfalls ein Schreiben brauchte. Bald beauftragten sie immer mehr Bürger mit Briefen und komplizierten Schriftstücken und nun brachte sie schon mehr Geld nach Hause als ihre Mutter mit der Näherei.

Mit ihren gemeinsamen Einkünften wäre die Familie einigermaßen über die Runden gekommen, wenn der Vater die mühsam verdienten Groschen nicht immer wieder vertrunken hätte. Obwohl sich Johanne und ihre Mutter die ausgefallensten Verstecke einfallen ließen, fand er das Geld nur zu oft, und manchmal gab Johanne es ihm sogar freiwillig, weil sie sein Gejammer und Gebettel einfach nicht mehr ertragen konnte.

In der Neuen Straße fegte die alte Frau Mühlenbeck, die im Pfarrhaus unter dem Dach wohnte, die Stufen vor dem Haus. »Der Pastor ist weg«, rief sie Johanne entgegen.

Johannes Knie wurden ganz weich, als wäre sie nicht nur die kurze Strecke vom Markt bis hierher gelaufen, sondern viel weiter.

»Er ist weg?«

»Er ist nach Idstein zu seiner Frau Mutter und den Geschwistern. Ich halte derweil das Haus in Ordnung. Hab von Anfang an mein Bestes gegeben, damit es der Herr Pastor hübsch sauber hat, da er doch so ganz ohne weibliche Hilfe ist. Aber danken tut er es einem nicht. Nein, ganz im Gegenteil sogar.« Sie hustete und spuckte auf die Straße.

»Wie lange will er denn dort bleiben?«, fragte Johanne und bemühte sich, ihrer Stimme einen beiläufigen Klang zu geben. Während sie sprach, blickte sie auf einen kleinen Löwenzahn, der sich am Rand der Treppe ins Licht gedrängt hatte.

»Wer?«, fragte die Mühlenbeck.

»Der Pastor in Idstein«, sagte Johanne. » Ist er für immer weg?«

»Wo denkst du hin?« Witwe Mühlenbeck lachte scheppernd. »In der zweiten Maiwoche erwarten wir ihn zurück. Seine Schwester wird er mitbringen, die soll ihm künftig den Haushalt machen, und noch zwei jüngere Brüder. Wird sich wundern, das Frauenzimmer, wie viel Arbeit so ein Pfarrhaus mit allen Personen darin macht, wird sich umschauen. Aber auf meine Hilfe möchte der Pastor ja des Weiteren verzichten, die alte Mühlenbeck hat ihre Schuldigkeit getan, die braucht man nun nicht mehr. Na, vielleicht wird sein Fräulein Schwester anders darüber denken, obwohl es zu bezweifeln ist, schließlich ist es seine Sippschaft.«

Johanne wandte sich ab, damit die Witwe die Freude in ihren Augen nicht sah. Fliedner holte seine Schwester und seine Brüder nach Kaiserswerth. Er würde hierbleiben. Es war noch nicht zu Ende.

3

Im Gottesdienst las Fliedner das Gleichnis vom Sämann, aber Johannes Gedanken schweiften immer wieder von der Geschichte ab und wanderten zu der jungen Frau, die schräg vor ihr saß. Catharine Fliedner. Sie war am Vortag mit ihren Brüdern in Kaiserswerth angekommen. Im Halbdunkel der Kirche leuchtete ihr glattes Haar wie helles Gold. Wunderschön, dachte Johanne, aber dann drehte Catharine den Kopf zur Seite. Ihr Gesicht war blass und schmal, die Augen wirkten verquollen und die Nase, die im Schein der Kerzen glänzte, war eindeutig zu groß.

»Lobt Gott, den Herrn«, stimmte Fliedner zum Abschluss an. Seine Schwester fiel mit einer leisen, unsicheren Stimme ein. Sie hatte die Augen halb geschlossen und sang voller Andacht. Dabei war ihr Rücken leicht vornüber gebeugt und ihre Schultern hingen nach unten, als trüge sie eine schwere Last.

Sonntags war die Kirche inzwischen so voll wie nie zuvor. Frau König begleitete ihre Kinder immer, auch wenn sie vorher laut über die Zeitverschwendung schimpfte. Herr König hatte sich dagegen nur ein einziges Mal überreden lassen, sie zu begleiten, nun schlief er sonntags wieder seinen Rausch aus. Pastor Fliedner erschien aber regelmäßig nach dem Gottesdienst bei ihnen zu Hause und redete ihm ins Gewissen.

Auch heute kam er und brachte seine Schwester mit. Catharine Fliedner hatte die gleichen hellblauen Augen wie ihr Bruder. Ihr Blick wanderte befremdet durch die unordentliche Stube. Unbehaglich trat sie von einem Fuß auf den anderen.

Käthchen, nannte Fliedner sie.

»Käthchen, das ist Johanne König, von der ich dir bereits erzählt habe.«

Was hatte der Pastor wohl über sie gesagt? Johanne reichte der jungen Frau die Hand. Ihr Händedruck war kraftlos und matt. Sie sah Johanne nicht ins Gesicht, sondern hielt die Augen zu Boden gesenkt.

»Wie gefällt es Ihnen in Kaiserswerth?«, erkundigte sich Johanne.

»Ich habe noch kaum etwas gesehen«, gab Catharine leise zurück.

»Meine Schwester ist gänzlich unerfahren», sagte Fliedner. »Deshalb möchte ich Sie bitten, sie ein wenig zu begleiten, um ihr den Neuanfang in Kaiserswerth zu erleichtern. Bestimmt werden Sie sich gut verstehen. Käthe ist neunzehn, da sind Sie fast im gleichen Alter.«

»Aber gerne!«, rief Johanne. »Ich will Ihnen alles zeigen: wo Sie Ihre Einkäufe machen können und alles andere auch.«

Catharine Fliedner blinzelte sie an wie ein verängstigtes Tier, dann huschten die Augen wieder zu Boden. Sie wirkt viel jünger als ich, dachte Johanne. Dabei ist sie zwei Jahre älter.

»Vielleicht schon morgen?«, ergriff Fliedner wieder das Wort. »Nach dem Mittagsmahl?«

»Warum hat er dich ausgewählt?«, fragte Nelli, als Johanne ihr am Nachmittag von Fliedners Bitte erzählte. »Möchte bloß mal wissen, was der Pastor für einen Narren an dir gefressen hat. Hat der denn keine Augen im Kopf? Sieht er nicht, dass ich mich sehr viel besser eigne, eine junge Dame wie seine Schwester in die Kaiserswerther Gesellschaft einzuführen?« Sie stemmte die Hände in die Hüften und drehte sich selbstgefällig hin und her.

Johanne lachte. »Fliedner denkt bestimmt nicht an eine Einführung in die Gesellschaft. Ich glaube eher, dass ich seiner Schwester zeigen soll, wo sie die …«

»… billigsten Kartoffeln der Stadt kaufen kann?«, fiel ihr Nelli ins Wort. »Nun, dann hat er recht. In diesem Fall bist du die Richtige. Falls das Fräulein Schwester aber wissen will, wo man sich sonnabends nach der Andacht am besten vergnügen kann, dann schick sie besser zu mir. In solchen Dingen kannst du ihr bestimmt nicht helfen.«

»Um Himmels willen«, wehrte Johanne ab. »Das würde ihm aber ganz und gar nicht gefallen.«

»Ihm nicht«, meinte Nelli frech. »Aber seinem Schwesterchen vielleicht schon. Kannst es dir ja noch einmal überlegen. Und dir würde es auch mal gut tun, mit einem jungen Mann zu reden, der Hosen trägt und kein schwarzes Kleid.«

Sie warf ihrer Freundin einen verschwörerischen Blick zu, ehe sie sich schwungvoll umdrehte. Zwei junge Männer sahen ihr anerkennend nach, als sie mit wippendem Rock an ihnen vorüberging.

Käthe Fliedner lief mit kleinen, schnellen Schritten neben Johanne her, die Augen gesenkt, die Hände vor dem Unterleib ineinander gefaltet. Sie hatten alles gesehen, was es in Kaiserswerth zu sehen gab. Den Marktplatz, den Laden des Metzgers, den Bäcker, den Stiftsplatz und St. Suitbertus, das Armenhaus und das Haus von Doktor Huppertz. Und jetzt standen sie vor den Ruinen der alten Kaiserpfalz. Käthes Blick streifte gleichgültig über die moosbewachsenen Steine, Überreste der Burg, die der Zerstörungswut früherer Jahrhunderte getrotzt hatten, und blieb dann irgendwo in einem Gestrüpp hängen.

Vielleicht hat sie etwas anderes erwartet, dachte Johanne. Der Metzger, der Bäcker, die billigsten Kartoffeln, vielleicht interessierte sie das alles einfach nicht. Vielleicht hatte sie erwartet, dass Johanne ihr etwas über die Stadtgeschichte erzählte, die glorreiche Historie von Kaiserswerth.

»Einst war Kaiserswerth eine reiche Stadt«, begann sie deshalb. »Aber das ist lange her. Heute haben alle zu kämpfen, damit sie zurechtkommen. Und daran ist vor allem Napoleon schuld.«

Sie hatte die alten Kaiserswerther oft schimpfen hören, dass der ehemalige französische Kaiser, der vor einem Jahr auf Sankt Helena gestorben war, der Stadt die Luft zum Leben genommen habe. Früher hatte der gesamte Verkehr von Holland nach Düsseldorf durch die Kleinstadt am Rhein geführt und den Wirtshäusern und Kaufleuten eine Menge Einnahmen gebracht. Aber als die Franzosen das Großherzogtum Berg regiert hatten, ließen sie die Holländische Straße bauen, die an der Clemensbrücke vorbeiführte. Seitdem kehrte kaum noch einer der Reisenden in den Kaiserswerther Schänken ein und erwarb hier Waren oder Proviant.

Käthe blinzelte und ließ die Schultern hängen. Die täglichen Sorgen der Kaiserswerther schienen ihr genauso egal zu sein wie die Schandtaten Napoleons. Johanne holte tief Luft und startete einen neuen Versuch.

»Und hier in der Kaiserpfalz hat der Kaiser Barbarossa residiert. So ist Kaiserswerth auch an seinen Namen gekommen.« Damit war sie mit ihren Kenntnissen über die Stadtgeschichte endgültig am Ende. Und verstummte.

Käthe wischte einen kleinen, roten Käfer von ihrem Rock und lächelte ein dünnes Lächeln und schwieg.

Johanne machte einen großen Schritt über ein paar Brennnesseln hinweg und trat an die zerfallene Frontmauer der alten Festung. Ihr war es plötzlich ganz egal, ob Käthe ihr folgte oder ob sie mitten in der Pfalzruine stehen blieb, sie war erschöpft von ihren nutzlosen Bemühungen, das Mädchen für irgendetwas zu interessieren.

Durch eine schmale Maueröffnung blickte sie auf den Rhein hinunter. Nach einer Weile trat Käthe neben sie und starrte ebenfalls auf den Fluss. Johanne merkte, wie sie wütend wurde. Den halben Montag hatte sie sich nun abgemüht, und zum Dank zeigte ihr Käthe immer das gleiche gelangweilte Gesicht. Sie war nicht anders als die anderen Mädchen, sie hielt sich für etwas Besseres und sah auf Johanne herab.

»Schön, nicht wahr?«, fragte sie ärgerlich, während sie sich Käthe zuwandte. »Oder gefällt es Ihnen nicht? Vermutlich ist es da, wo Sie herkommen, um einiges schöner und idyllischer, und Sie lachen insgeheim über unser erbärmliches Fleckchen Erde?«

Käthe war jedoch weit davon entfernt, über irgendetwas zu lachen. Sie schlug die Hände vors Gesicht, taumelte ein paar Schritte zurück und ließ sich auf einen der antiken Steinbrocken sinken. Ihre Schultern hoben und senkten sich lautlos. Sie weinte.

Johanne dachte an Fliedner, der ihr seine Schwester anvertraut hatte. Gleich beim ersten Mal hatte sie gründlich versagt. Sie musste Käthe trösten, und zwar schnell, sonst beklagte sie sich bei ihrem Bruder und dann ...

»Ich wollte Sie ganz gewiss nicht kränken, Fräulein Fliedner. Bitte, verzeihen Sie mir.«

Käthe hob abwehrend eine Hand und wollte etwas sagen, aber ein lauter Schluchzer hinderte sie daran. Johanne wühlte in ihrer Schürze und fand ein Taschentuch, das so schmutzig war, dass sie es schnell wieder zurücksteckte. Käthe stöhnte leise wie unter großen Schmerzen, dann richtete sie die vom Weinen verquollenen Augen auf Johanne.

»Entschuldigung«, stieß sie mühsam hervor. »Es ist nur ... Der Anblick des Flusses hat mich überwältigt. Bitte, ich beschwöre Sie, vergeben Sie mir die dummen Tränen. Und erzählen Sie meinem Bruder nichts von diesem kindischen Gefühlsausbruch.«

»Natürlich nicht«, sagte Johanne. »Aber weshalb sind Sie denn so außer sich?«

»Ach, ich …« Käthe versuchte zu lächeln, gleichzeitig drängten neue Tränen aus ihren Augenwinkeln und rannen links und rechts an der geröteten Nase vorbei zum Kinn. »Ich bin wirklich ein dummes Ding.« Nun brachte sie ein eigenes kleines Taschentuch zum Vorschein und tupfte sich damit übers Gesicht. »Mein Bruder verurteilt Selbstmitleid aufs Schärfste und ist selbst weit von einer solchen Regung entfernt. Er ist so stark. Nur ich bin schwach und lächerlich.«

»Aber was quält Sie denn so?« Ein heimlicher Liebhaber, dachte Johanne. Vielleicht ist es das.

»Ich wollte nicht herkommen. Nicht in dieses fremde Kaiserswerth, in diese Stadt, in der ich niemanden kenne. Ich wollte die Mutter nicht allein lassen, die jetzt keinen mehr hat, der ihr hilft und mit ihr redet. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich an sie denke.«

»Ach herrje.« Johanne war ein bisschen enttäuscht, dass es keine romantische Liebesgeschichte war, die Käthe das Herz zerriss. »Aber warum haben Sie denn dann Ihre Frau Mutter nicht gleich mitgebracht?«

»Das kümmerliche Salär reicht doch kaum für uns vier. Aber Theodor will Mutter nachholen, sobald wie möglich.«

Johanne sah sie ratlos an. Heimweh. Käthe hatte Heimweh nach ihrer Mutter. Wie seltsam ihr das vorkam, wie fremd ihr das schien. Wie gerne hätte sie selbst alles stehen und liegen lassen und hätte Kaiserswerth verlassen und wäre in jedes erdenkliche ferne Land gezogen. Noch dazu mit einem Bruder wie Fliedner.

»Theodor ist ein guter Bruder«, sagte Käthe hastig, »aber er hat zu viel Wichtiges im Sinn, als dass ich es wagen dürfte, mich mit meinen unbedeutenden Klagen und Kümmernissen an ihn zu wenden. Eine Mutter hingegen hat für solche Dinge immer ein offenes Ohr.«

»Kümmernisse hat meine Mutter selbst genug!«, sagte Johanne. »Damit brauche ich ihr nicht zu kommen.«

»Aber das ist ja furchtbar.« Käthes blassblaue Augen sahen sie erschrocken an. »An wen wenden Sie sich denn dann, wenn Ihnen das Herz schwer ist?«

Johanne dachte an Nelli. »Zum Glück habe ich jemanden, dem ich alles erzählen kann. Denn es stimmt: Jeder Kummer wird um vieles leichter, wenn man ihn einem anderen anvertraut.«

Käthe nickte andächtig. »Oh, der allmächtige Herrgott im Himmel«, flüsterte sie, »ich Kleingläubige, Sie haben ja so recht. Er ist immer für uns da – ob hier in Kaiserswerth oder am Ende der Welt, nicht wahr? Er ist unser bester Freund, wenn wir unglücklich oder verlassen sind.«

Johanne räusperte sich verlegen. Ob sie das Missverständnis aufklären sollte? Am Ende fing Käthe dann wieder an zu weinen.

»Ich danke Ihnen«, sagte Käthe inbrünstig, »dass Sie mir meine schändliche Mutlosigkeit so deutlich vor Augen geführt haben. Ja, ich habe Gott, mit dem ich jederzeit reden kann, wenn ich unglücklich und verlassen bin.«

»Und mich«, platzte Johanne heraus. »Ich meine, wenn Sie mit einem Menschen reden möchten, dann bin ich … dann wäre ich …«

Käthe nickte. »Ich danke Ihnen«, sagte sie noch einmal. Dann stand sie auf, ging zurück zur Mauer und schaute auf den Fluss, in die Richtung, aus der sie am Tag zuvor gekommen war. Ihr Gesicht war blass und ernst und fromm wie das einer Heiligen. Wie ähnlich sie ihrem Bruder sieht, dachte Johanne.

Käthe lud sie noch auf eine Tasse Tee ins Pfarrhaus ein, wo Fliedner sie schon erwartete. Neugierig folgte Johanne den Geschwistern in eine große, spärlich eingerichtete Wohnstube. Ein Holzbüffet, ein windschiefer Wandschrank und ein Tisch mit fünf Stühlen waren das gesamte Mobiliar. An der Wand neben dem Tisch hing das Porträt einer älteren Frau. Milde und ein bisschen schüchtern blickte sie aus dem schlichten Goldrahmen auf Johanne und Fliedner herunter. Die Ähnlichkeit war unverkennbar, es musste die Mutter der Geschwister sein.

Durch die Fenster konnte man den Chor der Kirche und den Pfarrgarten sehen. Das weitläufige Gelände mit dem kleinen Gartenhaus sah verwildert aus. »In der letzten Zeit wurde der Garten sträflich vernachlässigt.« Fliedner war Johannes Blick gefolgt. »Aber das wird ja jetzt sicherlich anders werden.«

Käthe verschwand in der Küche, Johanne und Fliedner nahmen am Tisch Platz.

»Es ist das erste Mal, dass Käthe unser Mutterhaus verlassen hat«, begann er, wobei sein Blick unwillkürlich das Gemälde an der Wand streifte. »Und ich wünsche mir, dass sie ihr Heimweh rasch vergisst. Um die kleinen Brüder mache ich mir keine Sorgen, sie werden schnell Freunde finden, aber Käthe neigt mitunter zur Melancholie.« Er sah Johanne an und schien ihre Bestätigung oder ihren Widerspruch zu erwarten, sie wusste nicht, was sie sagen sollte und spürte, dass sie rot wurde.

Ein Rascheln an der Tür, Käthe kam mit dem Tee. Hatte sie Fliedners Worte gehört? Ihr Gesicht verriet keine Regung, schweigsam stellte sie die Tassen und die Kanne auf den Tisch, schenkte ein und ließ sich dann neben Johanne nieder. Der Pastor warf seiner Schwester einen schnellen Blick zu.

»Es ist alles bestens«, sagte Käthe leise, als habe er nach ihrem Befinden gefragt. »Und ich werde mich schnellstens einleben, das verspreche ich dir.«

Fliedner nickte. »Das ist gut so, Käthe, denn ich werde leider nur wenig Zeit haben, mich um dich und die Brüder zu kümmern.«

Er rührte schweigend in seinem Tee, obwohl er keinen Zucker hineingetan hatte. Käthe nahm einen Schluck aus ihrer Tasse und setzte sie dann mit leisem Klirren zurück auf den Unterteller. Eine unbehagliche Stille breitete sich aus und Johanne hatte mit einem Mal das Gefühl, dass die Geschwister darauf warteten, dass sie das Wort ergriff.

»Wissen Sie eigentlich, dass man in der Stadt davon redet, dass unsere Gemeinde bankrott ist?«, fragte sie.

Käthe richtete ihre wässrigen Augen auf sie, groß und erschrocken. Oh nein, dachte Johanne, es war die falsche Bemerkung. Aber Fliedner schien ihr die Frage nicht übel zu nehmen. Er beugte sich ein Stück nach vorn und legte dabei die Hände auf den Tisch, links und rechts von der Teetasse.

»Dem großen Ganzen geht es nicht besser als jedem Einzelnen. Ja, es stimmt, das Gemeindevermögen ist durch die widrigen Umstände aufgezehrt, auch die freiwilligen Spenden der Gemeindeglieder versiegen, denn auch die Wohlhabenderen unter uns haben zu kämpfen. Zu allem Überfluss haben wir etliche Schuldzinsen zu tragen.« Er drehte die Hände, sodass sie jetzt mit den Handflächen zur Zimmerdecke wiesen. »Doch mit Gottes Hilfe werden wir alles meistern.«

»Der Herr wird uns gnädig sein, wie er es immer gewesen ist«, flüsterte Käthe.

»Aber was gedenken Sie zu tun?«, fragte Johanne. In einer solchen Lage konnte man sich doch nicht allein auf Gottes Gnade verlassen. Sie hatte auch immer geglaubt, dass Er ihnen helfen würde, als sie damals nach Kaiserswerth gekommen waren. Am Anfang hatte Er ja auch seine Hand über sie gehalten, damals, als Vater und Laurenz noch Arbeit hatten in der Seidenfabrik.

Wer fleißig ist und rechtschaffen, der macht seinen Weg. Das hatten sie damals geglaubt. Nur die Faulen, die Bösen, die Lasterhaften, die bestraft Gott, indem er sie ins Elend stößt. Aber es war nicht so, auch wenn Fliedner das nicht wahrhaben wollte.

»Fürs Erste werde ich eine Lateinschule im Pfarrhaus einrichten, damit wir über die Runden kommen. Und darüber hinaus …« Er brach mitten im Satz ab und rührte wieder in seiner Tasse. »Ich werde auch mit den Kindern arbeiten. Ich werde mich um die Knaben kümmern, und wenn Käthe sich zurechtgefunden hat, wird sie dasselbe für die weibliche Jugend tun.« Er sah seine Schwester an. »Das Sticken und Stricken liegt dir doch so, Käthe, ich denke, du wirst die Mädchen in der Handarbeit unterweisen. Und Sie, Johanne, würden meine Schwester dabei bestimmt unterstützen, nicht wahr?«

Johanne nickte wenig begeistert. Ausgerechnet Handarbeit. Das musste eine dieser Prüfungen sein, die Gott einem immer wieder auferlegte. Jedenfalls würde die Strick- und Häkelstunde die Gemeinde sicher nicht vor dem Ruin retten.

Eine Hummel summte um Haaresbreite an Johannes Kopf vorbei. Sie sah ihr nach, wie sie nach oben flog, höher und höher, bis sie nur noch ein winziger Punkt im hellen Blau des Himmels war und schließlich ganz verschwand.

Nelli seufzte. »Es ist so ein herrlicher Sonntag. Wenn ich nur nicht in den Alten Ochsen müsste.«

Seit einigen Wochen half sie in einer Schänke an der Holländischen Straße aus. Die drückende Not der Familie erforderte es, aber Nelli hasste es, die betrunkenen Bauern und Handelsreisenden zu bedienen.

Johanne seufzte ebenfalls. »Schade.« Mit schmalen Augen blickte sie über den glitzernden Rhein. Vorne am Ufer spielten ihre Brüder, die kleinen Gestalten wirkten dünn und zerbrechlich vor der Helligkeit des Flusses.

Sie setzten ihre Hüte wieder auf und riefen die Jungen zu sich.

»Schau mal, da kommt der Pastor.« Nelli zeigte auf den Weg. »Mit der ganzen Familie. Na, wenn das kein gesegneter Sonntag ist.«

In der Frühlingssonne schienen die Fliedner-Geschwister noch blasser als sonst. Käthes dunkler Schutenhut warf einen breiten Schatten auf ihr Gesicht. Unter Fliedners Hut flammte sein hellrotes Haar auf.

Seit über einem Jahr war er nun schon Pfarrer in Kaiserswerth. Unter seinem Einfluss waren die wenigen, weit verstreuten Gläubigen zu einer Gemeinde zusammengewachsen. Auch wenn viele nur deshalb zum Gottesdienst kamen, weil sie wussten, dass der Pastor sie sonst unweigerlich aufsuchen und zurechtweisen würde.

![Der magische Blumenladen. Ein Geheimnis kommt selten allein [Band 1] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/bfd0d7f67be7d774666bcee00a7100be/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Fabelhafte Ferien [Band 8] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/eeddb4174d5824872fad5fb3d853c98b/w200_u90.jpg)

![Pferdeflüsterer-Academy. Flammendes Herz [Band 7] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1ce39ff55effea97b6067a010141e305/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Eine himmelblaue Überraschung [Band 6] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/401babdfc514b7b9b743c21e2d9e0987/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Die Reise zu den Wunderbeeren [Band 4] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/083234a7b3de6e42798c9d6c28bbb720/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Ein Brief voller Geheimnisse [Band 10] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/66f27df72721a7322e9589623110ef5b/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Der gefährliche Schulzauber [Band 9] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8c4a43bc44e8a8a3c4371ca0b6f88906/w200_u90.jpg)

![Internat der bösen Tiere. Der Verrat [Band 4 (Ungekürzt)] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/195ad640b295cdc3615ee699de2aaa2b/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Zaubern ist nichts für Feiglinge [Band 3] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/bc48cc06b29b36f523377c0425e26a0c/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Die verzauberte Hochzeit [Band 5] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/95076212a4ad10ee0ab1eb57651ebb4e/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Eine unheimliche Klassenfahrt [Band 12] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0a4dc14d80efb0d40a6d38173ec544ad/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Das verhexte Turnier [Band 7] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/86b7fc67e33dfe52ea2f600f419a3f77/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Ein total verhexter Glücksplan [Band 2] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/63cb300c30676a32483bd1a9ebe7adbf/w200_u90.jpg)

![Der magische Blumenladen. Hilfe per Eulenpost [Band 11] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a1fd8ed4a514a710ea758a7c1b741b6f/w200_u90.jpg)

![Die Stadtgärtnerin. Lieber Gurken auf dem Dach als Tomaten auf den Augen! [Band 1 (ungekürzt)] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b081c7f60f341f65485a897dc90b868/w200_u90.jpg)

![Internat der bösen Tiere. Die Prüfung [Band 1 (Ungekürzt)] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e179a66daff02383a6f3ca090717ae8f/w200_u90.jpg)

![Die Schule für Tag- und Nachtmagie. Mathe, Deutsch und Wolkenkunde [Band 2] - Gina Mayer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/284e287fa7e88177ba35795577b7bb41/w200_u90.jpg)