14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

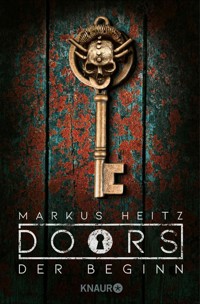

Blutig, actionreich, dramatisch: Bestseller-Autor Markus Heitz kehrt mit »Die Schwarze Königin« zu den Vampiren zurück! Vampire, Intrigen, Alchemie, Freundschaft und okkultes Wissen sind nur einige Zutaten für den Dark-Fiction-Roman: Die Wahrheit über Vlad Dracul und Barbara von Cilli, ihr gemeinsamer Kampf im Spätmittelalter gegen Blutsauger - und Len, der deswegen in der Gegenwart nicht weiß, wie ihm geschieht. DIE SCHWARZE KÖNIGIN Gegenwart: Der Busausflug nach Prag und ins Banat läuft anders, als der junge Len es sich je hätte ausmalen können. Auch wenn seine Großmutter immer behauptet hatte, er sei ein Drăculești und der letzte Nachfahre von Vlad II, hat er es selbst nie geglaubt. Bis er in Prag von Vampiren gejagt wird - denn Vlad und seine Familie galten als erbitterte Feinde der Blutsauger. Nun fürchten sie, dass Len ein Vorbote ist: für die Rückkehr der Schwarzen Königin! Sie wollen über ihn an die alten magisch-alchemistischen Aufzeichnungen der geheimnisvollen Herrscherin gelangen. Dumm nur, dass Len nicht den blassesten Schimmer hat. Sowohl von der Vergangenheit als auch von dem Kommenden. Und seine einzigen Verbündeten sind eine Ex-Geschichtsprofessorin und seine Bekannte Klara, die ihn via Internet begleitet. Sofern es Empfang gibt… Um das Jahr 1400: Barbara von Cilli und Vlad, der Vater des späteren "Pfählers", lernen sich in ihrer frühen Jugend am royalen Hof in Buda (dt. Ofen) kennen. Er als Geisel für König Sigismund, sie als Gemahlin des zwanzig Jahre älteren Mannes. Doch sie verbindet bald viel mehr als tiefe, liebevolle Freundschaft: der Kampf gegen Blutsauger, die in Städten unter der Erde Siebenbürgens und der Walachei leben. Von dort aus manipulieren die Strigoi die Menschen und halten sie als Nahrung. Barbara nutzt über die Jahre ihr vielfältiges okkultes und alchemistisches Wissen, um gegen deren Fürsten anzutreten, Vlad sein Schwert. Das Zauberbuch Abramelin ist eine wichtige Stütze für die junge, schöne Frau, die bald schon "Schwarze Königin" genannt wird. Doch die Magie und ihr Tun haben grauenvolle Auswirkungen auf sie selbst... Aber auch die Osmanen hegen Interesse an den Höhlenstädten und drängen in die Walachei. Der Sultan vermutet darin gefallene Engel, von denen er sich mehr Macht verspricht. Nun kommt es für Barbara und Vlad auf Geschwindigkeit an, um das Schlimmste zu verhindern. Barbara von Cilli (ca. 1390 - 11.7.1451), die Schwarze Königin, ist eine der beeindruckendsten Frauen des Spätmittelalters. Klug, schön, gebildet, Alchemistin, Astronomin, lebensfroh, machtbewusst, eine Herrscherin - bald beneidet und angefeindet. Sie brachte Sigismund zur Gründung des Drachenordens, der für Vlads Beinamen "Dracul" sorgte, und wird später selbst als Vampirin bezeichnet. Auch die Geschichte von Vlad und seinen Drăculești wird neu erzählt: Er und seine Nachfahren bekämpften die Strigoi - weswegen sonst wäre sein Sohn zum "Pfähler" geworden? Nach DIE SCHWARZE KÖNIGIN werden manche historische Ereignisse in neuem Licht erscheinen...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Markus Heitz

Die Schwarze Königin

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Inhaltsübersicht

DRAMATIS PERSONAE

GLOSSAR

Prolog

Kapitel 1

Capitulum I

Kapitel 2

Capitulum II

Kapitel 3

Capitulum III a

Kapitel 4

Capitulum III b

Kapitel 5

Capitulum III c

Kapitel 6

Capitulum IV a

Kapitel 7

Capitulum IV b

Kapitel 8

Capitulum V

Kapitel 9

Capitulum VI

Kapitel 10

Capitulum VII

Kapitel 11

Capitulum VIII

Kapitel 12

Capitulum IX

Kapitel 13

Capitulum X

Kapitel 14

Epilog

Nachwort

DRAMATIS PERSONAE

Lenny »Len« Nikolaus Lenau: Teilnehmer der Busrundreise

Klara Groller: Teilnehmerin der Busrundreise, Enkelin von Herta Mokka

Herta Mokka: Teilnehmerin der Busrundreise, Großmutter von Klara

Jiří: Fremdenführer in Prag

Jolana Černá: emeritierte Professorin für Mittelalterliche Geschichte in Prag

Alison »Shiverz« Martin: Vloggerin aus London

Aneta Svoboda: Kriminalkommissarin in Prag

Tomas Novák: Kriminalkommissar in Prag

Eliska: Bewohnerin von Prag

Anton Kratki: Bewohner von Prag

Geneve Cornelius: Heilkundige in Leipzig

Eanraig Dagda: Bestatter

Zita: Viesczy

Ignaz: Vampir

Hamza: Ubir

Matyas: Strigoi

Ondrej Novotny: Nachtportier, Strigoi

Marek Dvorak: Pán, Strigoi Nobilis

Tereza Minunat: Dvoraks Assistentin, Strigoi Vii

Barbara von Cilli: Königin von Ungarn

Sigismund von Luxemburg: König von Ungarn, Barbaras Gemahl

Maria von Ungarn: Königin von Ungarn, Sigismunds erste Frau

Magdolna: Hofdame

Johann »Yanko« Hunyadi: Ritter

Mircea: Woiwode der Walachei

Vlad II.: politische Geisel, Mirceas Sohn

Sorin: Vlads Vertrauter und Diener

Arina: Vlads Schwester

Firat: osmanischer Bote

Musa: osmanischer Prinz

Mehmed: osmanischer Prinz

Stephan: Ispán von Thorenburg

Abraham: jüdischer Gelehrter aus Lyptzk (Leipzig)

Zacharias: Abrahams Schüler

Hauptmann Marci: Befehlshaber der Burg Tudás

Aladar: Burgsoldat in Tudás

Dumitru: Bewohner von Izvorul

Lucian: Strigoifürst, Murony

Draga: Lucians Geliebte, Strigoi Nobilis

Cosmin: Strigoifürst, Viesczy

Ema, Estera und Eta: Cosmins Gemahlinnen

Valea: Vertraute Cosmins

Octavian: Strigoi Nobilis

Cornel: Spion

Malphas: Rabe

Prolog

Vom Südwesten her über den Solling stieg es schwarz herauf in den düstern Abendhimmel. Nicht ein finsteres Sturmgewölk, sondern ein Krähenschwarm, kreischend, flügelschlagend: ein unzählbares Heer des Gevögels, ein Zug, der nimmer ein Ende zu nehmen schien. Und vom Norden, über den Vogler und den Ith, zog es in gleicher Weise heran in den Lüften, wie in Geschwader geordnet, ein Zug hinter dem andern, denen vom Süden entgegen.

[…]

Es war ein Wirbel von Tausenden und aber Tausenden von Streitern in der Luft, hier im Knäuel geballt sich drehend, dort im Einzelkampf der Führer aufeinander stoßend und nicht voneinander lassend, bis der Unterlegene sterbend oder tot zur Erde niederflatterte oder -schoß.

[…]

Ein spukhaft Gewoge von Leidenschaft, Grimm und Haß!

aus: Wilhelm Raabe, Das Odfeld.

Leipzig 1889

Die beschlagenen Hufe trommelten unablässig über den lichten Waldboden und hinterließen tiefe Abdrücke, rissen die grün bewucherte Krume auf und schleuderten harzduftende Erde davon.

Der Galopp brachte das im Takt der Bewegung schnaubende Pferd und seine Reiterin näher an den spurtenden Fuchs, der sein Heil in der verzweifelten Flucht vor seiner Häscherin und dem Rudel Bluthunde suchte.

Aber die Meute ließ sich in dem unterholzarmen Tannenforst nicht abschütteln.

Die gnadenlose Hatz ging schon eine Weile, die Kräfte des Raubtiers schwanden. Die bellenden und kläffenden Hunde gewährten keine Gnade und trieben es sogleich aus jedem noch so kleinen oder gewieften Versteck.

»Schneller!«, rief Maria Meute und Stute gleichermaßen zu. Sie hielt den langen, leichten Speer waagrecht mit einer Hand seitlich von sich, die andere führte die Zügel. Über der Schulter trug sie einen Bogen, und der gefüllte, geschlossene Pfeilköcher lag um ihre Hüfte.

Ihr Jagdausflug in den Bergen war nicht mit dem Hof abgesprochen. Sie hatte sich allein davongestohlen, um ihren neuen Sattel einzuweihen; ein Geschenk ihrer Schwester Hedwig, perfekt gepolstert, mit Gold verziert und gelbem Samt bespannt.

Bei offiziellen Anlässen saß Maria im Seitsitz auf einem Sambue, einem mit Stroh gefüllten Kissen mit Lehne und Fußstütze, doch zum Jagen bevorzugte sie den Mannessitz auf einem klassischen Sattel. Beides war sicherer und erlaubte abrupte Manöver und gestreckten Galopp, um das Wild zu verfolgen. Nur als Königin von Ungarn, als Mitregentin an der Seite ihres Mannes, war sie die Sittsame.

Mit einem Sprung setzte die Schimmelstute über einen liegenden Baumstamm.

Maria ging aus dem Sattel und federte den Schwung beim Aufsetzen geschickt ab. »Rasch! Bald haben wir ihn!« Sie liebte das Donnern der Hufe, den Wind im Gesicht und in den Haaren. Jagdfieber hatte sie gepackt.

Sie nahm an, dass es ihre letzte Hatz sein würde. Die voranschreitende Schwangerschaft machte sich zunehmend bemerkbar, das Bäuchlein wuchs. Der kommende Thronfolger durfte keinesfalls gefährdet werden. Ihr Hofstaat hätte den Ausritt strikt untersagt, weswegen sie weder den Truchsess noch den Marschall in Kenntnis gesetzt hatte.

Von daher genoss Maria die Treibjagd besonders. Den Pelz dieses Fuchses würde sie ihrem Kind zur Geburt schenken; dass es ein Knabe war, bezweifelte sie nicht. Für Marias Zukunft war es wichtig, Sigismund nach acht Jahren endlich einen Stammhalter zu gebären.

Dass ihr Gemahl derweil begonnen hatte, anderen Frauen nachzustellen, nahm sie stoisch hin. Während er sich auf seinen Reisen austobte, übernahm sie die Regierungsgeschäfte in Abwesenheit ihres Gatten. Dennoch gelang es ihr nicht, aus seinem Schatten zu treten.

Noch nicht.

Maria hielt den Blick fest auf ihre eigene Zukunft gerichtet, auf den Kaiserthron, auf dem sie in ein paar Jahren neben Sigismund sitzen würde. Je mehr Kinder sie bekam, desto besser. Dies war der Beginn einer Dynastie.

Die Meute schoss einige Schritte vor ihr einen steilen Abhang hinab und verschwand außer Sicht. Das Kläffen, Jaulen und Bellen klang nun wie ein Echo, als jagten verborgene Geisterhunde den Fuchs.

Maria zügelte die weiße Stute, damit sie nicht in vollem Galopp die Senke hinabpreschte und womöglich stürzte. Als das Donnern der Hufe verklang, wurde Maria sich der Stille gewahr, die urplötzlich im Nadelhain herrschte. Die Bluthunde schienen ihre Stimme verloren zu haben.

Sie sind doch nicht in einer Klamm zu Tode gestürzt? Gute Jagdmeuten waren schwer auszubilden. Es dauerte Monate, bis sich eine Gruppe eingespielt hatte.

Langsam lenkte sie das Pferd an den Rand des Abhangs und sah hinunter. Die vielen Pfotenabdrücke führten als breite Bahn im weichen Boden hinab und schlängelten sich um einen hausgroßen Felsbrocken, der vor dem Eingang in eine Schlucht lag. Nebelfäden krochen aus dem Hohlweg wie tastende Fühler.

Wieso höre ich die Hunde nicht?

Behutsam brachte sie das Pferd hinab in die Senke, über Schenkeldruck lenkte sie die Stute am zerklüfteten Felsen vorbei.

Dahinter öffnete sich eine Schlucht, deren Hänge trichterförmig gut zwanzig Schritte aufragten. Dazwischen verlief ein Weg von einer Manneslänge Breite, dessen Boden durch die Gespinste kaum zu sehen war.

Heiliger und großer Gott, steh mir bei! Was ist das für ein verdammter Ort, der Hunde verschlingt, ohne dass sie einen Mucks von sich geben? Maria klemmte den oberen Speerschaft unter die Achsel und hielt die Spitze stoßbereit nach unten, um auf einen Angriff aus den Gespinsten reagieren zu können, die bis an die Knie des Pferdes waberten. Mit der anderen Hand bekreuzigte sie sich und legte das geweihte Amulett des heiligen Oswald über das grüne Kleid, das den Märtyrer mit seinem Raben darauf zeigte.

»Heya, hey«, rief Maria nach der Meute und erhöhte den Schenkeldruck.

Unvermittelt wieherte die Stute unruhig und blieb stehen. Tänzelnd wehrte sie sich gegen den Befehl, weiter voranzugehen.

Da erst nahm Maria die roten Sprengsel auf dem Steinbrocken neben sich wahr. Blutspritzer reichten am Fels von der Nebelgrenze bis über ihren Kopf hinauf. Es glänzte und glitzerte frisch, rann in schmalen Bahnen über die raue Oberfläche. Zu viel für einen Fuchs, der von ihrer Meute erfasst und zerrissen worden war. Eher wirkte es, als blutete der Felsen selbst. Dies ist kein gutes Omen.

»Du hast recht«, raunte sie dem ängstlichen Pferd zu. »Wir kehren um. Die Jagd ist beendet.« Sie wendete den Schimmel.

Da schoss ein massiger Körper aus dem Nebel, wuchs neben Königin und Stute empor. Grollend reckte sich ein breiter Kopf mit weit aufgerissener, blutiger Schnauze bis auf die Höhe von Marias Gesicht.

Ein monströser Braunbär brüllte sie an, Fellfetzen zwischen den Zähnen verrieten ihn als Mörder der Bluthunde. Die Augen waren milchig-trüb. Wie bei einem Blinden, schoss es Maria durch den Kopf – wären nicht die rot leuchtenden Pupillen darin gewesen. Kirschblütenknospenklein und hell wie sengendes Licht aus geschliffenen Linsen starrten sie hasserfüllt auf die Königin.

»Zurück, Dämon!« Maria blieb furchtlos, stach mit der schmalen Lanze zu und traf das Tier in die speckige Seite.

Gleichzeitig zuckten die mächtigen, rotfeuchten Tatzen vor – und krachend brach der schmale Speer entzwei. Die langen Krallen schnitten in weißes Fell und Fleisch, Blut spritzte auf den Waldboden. Die erschrockene Stute machte einen großen Satz zur Seite und keilte aus.

Die Hufe trafen den brüllenden Angreifer auf Schnauze und Brust, schleuderten ihn zurück in den Nebel.

Durch den Ruck des bockenden Pferdes konnte sich Maria nicht im Sattel halten. Aufschreiend stürzte sie durch die Nebelschwaden und landete auf dem weichen Boden. Etliche Pfeile fielen aus dem aufgesprungenen Köcher an ihrer Seite, der Bogen drückte schmerzhaft auf das Rückgrat.

»Großer Gott und heiliger Oswald, beschützt mich.« Sie sandte ein Stoßgebet und küsste das geweihte Amulett. Sodann nahm sie den Bogen ab und legte einen Pfeil auf die Sehne, während sie sich aus den hüfthohen Schwaden erhob. Ihr Unterbauch schmerzte leicht, die linke Schulter brannte und ließ sich nur unter Pein bewegen.

Schnell drehte sich Maria um die eigene Achse und hielt nach dem Braunbären Ausschau.

Die Stute stand einige Schritte entfernt am Eingang der Senke und schnaubte auffordernd. Blut tröpfelte aus den tiefen Schnitten, aber das treue Pferd verließ seine Reiterin nicht.

In dem rollenden, wogenden Nebel erklang das Schnuppern und zornige Brummen des gigantischen Raubtieres, doch Maria konnte nicht ausmachen, wo genau sich der Bär befand. Sie erkannte einen Schatten links von sich und schoss zwei, drei Pfeile danach. Aber den Geräuschen nach verfehlte sie ihn. Erneut der Schatten, diesmal auf der anderen Seite. Er umkreiste sie.

Am Boden bin ich einfache Beute.

Ohne zu zögern, warf sich Maria den Bogen erneut über und erklomm den Felsen am Eingang zur Trichterschlucht, der mit seinen Spalten und Aufbrüchen genug Halt für Finger und Fußspitzen bot. Das Ziehen im Unterleib warnte sie davor, es mit der Anstrengung zu übertreiben, und die linke Schulter knackte laut bei der Beanspruchung. Doch was sollte sie sonst tun?

Kaum dass sie drei Schritte über der Erde war, grollte der Bär auf. Das Trappeln seiner Tatzen näherte sich, gleich darauf scharrte und kratzte es hinter der Königin.

Maria sah nach unten und erkannte, dass sich das Raubtier geschickt mit den Furcht einflößenden Krallen im Stein hielt – und ihr nachstieg.

»Großer Gott!« Sie kletterte geschwind empor, bis auf die schräg abgeflachte Oberseite des Brockens, legte erneut ein Geschoss auf die Sehne.

Und traf.

Das Tier reagierte nicht.

Pfeil um Pfeil setzte sie in den dämonenhaften Braunbären, ignorierte die Qual in der Schulter. Die gefiederten Schäfte ragten bald aus Nacken und Schädel des Ungetüms und machten den Anblick noch grotesker. Nichts schien die Bestie in ihrem Verlangen nach Menschenfleisch aufhalten zu können.

Maria fiel es schwer, sich vom roten Leuchten in den weißen Augen zu lösen, um das letzte Geschoss aus dem Köcher zu ziehen.

Die Ausgeburt der Hölle ist gleich oben! Sie schloss die Lider und atmete ihre Furcht weg. Aufgeben lag ihr nicht. Der Schuss muss sitzen. Sonst steht es schlecht um mich und mein Kind.

Als Maria über den Rand des schmalen Plateaus blickte, war der Bär verschwunden.

Der Nebel am Boden wallte, als habe etwas Großes die Gespinste in Aufruhr versetzt.

Ist er gestürzt? Ohne einen Laut?

Maria lehnte sich weiter vor, und wieder stach es leicht in ihrem Unterbauch. Das ungeborene Leben ließ sie wissen, dass es unter der Aufregung und der Anstrengung litt. Maria würde nicht eher vom Felsen steigen, bevor sie sicher war, die Bestie bezwungen zu haben.

Unvermittelt wieherte die Schimmelstute – und neben Maria hob ein tobendes Brüllen an. Rechts von ihr wuchtete sich der Braunbär über den Rand des Plateaus und setzte sogleich zum Sprung an. Mit einem gewaltigen Satz, die Vorderpranken ausgestreckt, flog er auf Maria zu, die blutige Schnauze mit den tödlichen Zähnen weit geöffnet.

Die Königin riss die Sehne so weit zurück, wie es ihre Schulter zuließ. Sie zielte auf das linke Auge des nahenden Monstrums, öffnete die drei Zugfinger und ließ sich sofort fallen.

Der riesige Körper flog über sie hinweg und verlor dabei die Spannung. Der breite, pfeilgespickte Kopf des Braunbären sackte kraftlos herab, die Tatzen mit den Krallen senkten sich.

Dann prallte die Bestie hinter der jungen Königin auf den Stein, schlitterte über die Kante und landete hörbar auf der Erde.

Tot!, jubelte Maria und kroch über das Blut des Monstrums bis an den Rand. Ganz sicher tot!

Am Fuße des aufragenden Felsens und jenseits des schwächer werdenden Nebels lag der Bär, inmitten geborstener Pfeilschäfte, ein Geschoss bis zum Gefieder im Auge. Das unheimliche rote Leuchten war verloschen.

»Zurück in die Hölle mit dir, Bestie!«, schrie Maria euphorisch, und ihre Stimme trug weit durch Forst und Schlucht. »Du kriegst mich nicht, Teufel!« Im Aufstehen küsste sie das Amulett erneut. »Gott und Oswald beschützen mich.«

Sie machte sich langsam an den Abstieg.

Derweil überlegte sie, wie sie den überschweren Bären nach Ofen bewegen könnte, um ihn dort zu präsentieren. Sie musste sich eingestehen, dass es ihr nicht gelänge, selbst wenn ihre Stute keine Verletzung erlitten hätte. Sie würde daher zurückreiten und eine Jagdgesellschaft organisieren, die ihr das Monstrum in einem Stück auf die Burg brachte. Hernach würde der beste Jäger des Hofs den Bären ausbeinen und den skelettierten Schädel haltbar machen, um ihn auszustellen. Die Knochen wollte Maria auskochen und zu Spielzeug für den Thronfolger schnitzen lassen, mit denen er auf dem weichen, braunen Pelz spielen konnte.

Maria erreichte mit schmerzenden Gliedern den Boden.

Die Gespinste in der Trichterschlucht hatten sich aufgelöst und gaben den Blick auf die zerrissenen und zerfetzten Hunde frei.

Maria erbleichte bei dem grausamen Anblick. Mir wäre es beinahe ebenso ergangen. Sie umrundete rasch den Sockel des Felsens, der ihr Schutz geboten hatte.

Ihre Stiefelspitzen verharrten vor dem bezwungenen Bären. Zerbrochene Pfeile lagen auf dem eingedrückten Boden rund um das Wesen, dessen Augen im Tod die herkömmliche Färbung angenommen hatten.

»Ich weiß, was ich gesehen habe, Bär des Teufels«, wisperte Maria schaudernd und küsste das Heiligenamulett. »Gelobet seiest du, allmächtiger Gott, und all deine Heiligen.«

Langsam ging sie zu ihrer Stute und packte das Halfter, strich beruhigend über die weichen Nüstern und betrachtete die Verletzungen, welche die Krallen in den Leib des Pferdes geschnitten hatten. Blut rann über das weiße Fell, zog Bahnen bis zum Bauch und tropfte in die Erde. Der gelb-goldene Samtsattel ihrer Schwester hatte der Schimmelstute das Leben bewahrt.

»Das wird wieder«, sagte Maria und streichelte den Hals.

Dabei bemerkte sie den Fuchs, der auf einem Felsen am Rand der Senke saß und auf sie herabschaute. Nach einem langen Gähnen, das einem hämischen Lachen ähnelte, erhob er sich und schnürte davon.

Das verwundete Pferd sah die Königin aus weit aufgerissenen Augen an, die Furcht wich dem Schmerz.

Maria stellte den Stiefel in den Steigbügel und drückte sich ab, packte die samtbezogene Lehne, um sich hinaufzuziehen. »Vergib uns. Dafür bekommst du –«

Mit einem Knall riss der beschädigte Gurt, und der schwere Sattel kippte mitsamt der Königin zur Seite.

Da sie den Fuß bereits im Bügel hatte, konnte Maria nicht ausweichen, Ledersitz und Schabracke prallten gegen sie. Rücklings ging sie zu Boden und bekam den Sattel auf die Brust.

Der zweite Steigbügel schoss durch den Schwung in die Höhe, surrte am Gurt herum und krachte ihr gegen die Stirn. Benommen blieb Maria liegen, ihre Sicht wurde unscharf.

Zwischen ihren Schenkeln wurde es plötzlich warm, in ihrem Unterbauch flammte ein schneidender Schmerz auf.

Mein Kind! Maria versuchte, den Sattel von sich zu schieben. Doch der Teufel selbst schien ihn festzuhalten und sie nicht entkommen lassen zu wollen. Nein, gnädiger Gott! Nicht mein Kind!

Da bemerkte sie den dunklen Schemen, der auf dem Sattel saß, wie zu einem Ausritt bereit.

»Hinfort, Dämon«, krächzte Maria und tastete nach ihrem gesegneten Amulett. Die Benommenheit erlaubte ihr keinen klaren Blick auf die Erscheinung und die Umgebung. Alles bestand aus wechselnden Farben und groben Umrissen. »Im Namen des –«

»Du bist mutig, junge Königin«, unterbrach sie der Schemen vom Sattel herab, seine Stimme war sonor und ruhig. »Angemessen für den Thron. Du wärst zu anderen Zeiten die richtige Gemahlin für Sigismund.« Der dunkle Umriss lehnte sich vor, der Druck auf Marias Brust nahm zu. Das runde, rötliche Leuchten verriet, wo sich die Augen der Kreatur befanden. Es waren die gleichen Pupillen wie beim Bären. »Und doch bist du die Falsche.«

»Weiche von mir, Satanas«, entgegnete Maria schwer atmend.

»Ich bin kein Wesen der Hölle, junge Königin. Ganz im Gegenteil. Ich bekämpfe ihre Heerscharen. Dazu bedarf es deines Platzes.« Der Schemen verharrte über sie gebeugt. »Um die Schlünde der Bosheit zu schließen und die Diener der Finsternis zu vernichten, muss sich eine Weissagung erfüllen, die mir die Sterne verraten haben.«

Maria unterdrückte den Schmerzensschrei, das heiße Sengen in ihrem Bauch steigerte sich im Herzschlagtakt. »Du opferst meinen Ungeborenen dafür«, sagte sie ächzend. »Deine Schuld ist –«

»Wie du stirbt auch er, um das Land, das er einst regiert hätte, vor dem Bösen zu retten. Denn nur die Linien des Drachen und der Schwarzen Königin vermögen den Sieg über die Dunkelheit zu erringen. Gemeinsam«, verkündete die Gestalt mit ihrer ruhigen, dunklen Stimme. »Der künftige Drache ward geboren, wie es die Sterne verhießen. Seine Nachkommen werden folgen. Sein Pfad ist gewiss.« Der Schemen richtete sich auf. »Aber der Frau muss zum Thron verholfen werden, damit sie zur Schwarzen Königin wächst. Aus eigenem Bestreben gelingt es ihr nicht. Erst so wird der Drache zum wahren Drachen werden, seine Schwingen spreizen und Tod bringen.«

Maria spürte Verzweiflung und stetig steigende Schmerzen. »So sandte sie dich?« Wärme rann unablässig aus ihrem Schritt, es roch nach Blut. Ihrem Blut. »Wer ist es? Eine Hübschlerin meines Gemahls, der er beilag? Wer wagt es –«

»Sie ist arglos und unschuldig. Ich bin der Wissende, der dafür sorgt, dass geschieht, was geschehen muss. Allerdings konnte ich nicht ermessen, wie tapfer du gegen den Bären kämpfst. Für dich und dein Kind.«

Mit einem wütenden Schrei und unter Aufbietung aller Kräfte wollte Maria Sattel und Gestalt von sich wuchten – und scheiterte. Sie fiel mit dem Kopf zurück auf den Waldboden und vergoss stumme Tränen.

»Das verhexte Tier leistete die Vorarbeit.« Der Umriss erhob sich unvermittelt und gab die junge Königin frei. »Ich tue den Rest.«

Maria gelang ein langer Atemzug, der ihr neuen Mut einflößte. Erneut versuchte sie, den Sattel anzuheben, und ihre Sicht klarte auf.

Der Schemen entpuppte sich als Mensch in einem grauschwarzen Überwurf, eine Gugel verhüllte Kopf und Antlitz. Er stand neben der schnaubenden Schimmelstute und führte sie zurück zur Reiterin, als wollte er die Königin zur Belohnung für ihren Mut entkommen lassen.

Dann legte er die freie Hand auf die tiefen Schnitte im Fell des Pferdes – und riss sie auf.

Wie heiße Klingen durch Butter gruben sich die Finger durch Fleisch und Rippen, schlitzten die gesamte Seite des Tieres samt Bauchdecke auf.

Die Stute versuchte schrill aufwiehernd einen letzten rettenden Schritt und stürzte.

Der Unbekannte lenkte das fallende Pferd via Halfter und Kraft genau auf Maria, die den Sattel gerade von sich geschoben hatte und sich erheben wollte.

Umspült von stinkenden Darmschlingen und dem warmen Magen der Stute, wurde die Königin von der Taille abwärts unter dem schweren Tier begraben. Mehrfach knackend brachen Knochen in ihren Beinen und im Becken.

Gellend schrie Maria auf. Deutlich fühlte sie, wie in ihrem Unterleib etwas zerplatzte, und mehr Wärme flutete zwischen ihren Schenkeln heraus.

Aus der Ferne erklangen Jagdhörner, das Bellen und Kläffen einer entfernten Hundemeute schwappte heran. Das eigenmächtige Verschwinden der Königin war bemerkt worden, ihr Hof suchte nach ihr.

»Man wird dich und dein fehlgeborenes Kind finden. Man wird dich betrauern und deinen Mut rühmen, mit dem du dich auf der Jagd gegen den Bären zur Wehr gesetzt hast«, sagte der Schemen, der nun auf dem Pferdebauch stand und auf sie herabblickte; in der dunklen Kapuze erkannte sie lediglich das stechend rötliche Glimmen. »Wisse, dass du den Thron für eine Bessere freigibst. Für das Gute. Zum Wohle –«

»Du bist niemals das Gute!«, stieß Maria sterbend aus. »Du bist der Teufel!« Sie umfasste das geweihte Amulett und küsste es mit blutigen Lippen. »Wer immer mir nachfolgt, ich verfluche sie! Beim Leben meines ermordeten Sohnes: Ich verfluche die Hure, die mir Gemahl, Kind und Krone raubt! Heiliger Oswald, ich flehe dich an: Ein himmlischer Rabe soll sie töten! Sie und ihren Drachen! Hörst du, Dämon?«, schrie sie den Unbekannten an; rote Tropfen sprühten über ihre Lippen und benetzten den Saum der grauschwarzen Robe. »Ein …« – das Herz tat einen letzten Schlag, und Marias Blick verlor sich im nahenden Tod – »himmlischer Rabe wird …«

Ihr Kopf sank zur Erde, die Kraft wich gänzlich aus ihrem Körper. Die Pupillen weiteten sich und erfassten nichts mehr.

Eine letzte Träne rann aus dem linken Augenwinkel. Im Sterben tröstete Maria ein einziger Gedanke: Ihr heiliger Fluch war nicht umzukehren.

Kapitel 1

Der kalte Weihrauch, der seit Jahrhunderten im alten Gemäuer haftete, hatte gegen die penetrante Duftmelange aus gebrannten Mandeln, frischem Gebäck und Bratwurst des nahen Weihnachtsmarktes längst verloren. Doch das schmälerte Lens Eindruck vom Inneren des eindrucksvollen Veitsdoms nicht, in dessen nicht minder beeindruckender Wenzelskapelle er stand.

Den Kopf in den Nacken gelegt, betrachtete der junge blonde Mann die hohe, aufwendig verzierte Decke, bevor er den Blick über die mit goldenen Stuckarbeiten und Halbedelsteinen verkleideten Wände wandern ließ. Dabei lauschte er den Worten des Reiseführers, die durch das Stimmengewirr der übrigen Reisegruppe und der Touristen um ihn herum drangen.

Die Zahl der Besucher in der Kapelle wurde begrenzt. Beim regen Andrang zur Weihnachtszeit im Dom und einem der Wahrzeichen von Prag ein besonderer Luxus.

»Achten Sie auf die kleine Tür mit sieben Schlössern in der südwestlichen Ecke der Kapelle«, sagte Reiseführer Jiří, ein untersetzter Mann Mitte fünfzig und von hinreißendem Charme, mit dem er seine Gäste glänzend unterhielt. »Sie führt zur Kammer der Kronjuwelen und zum Domschatz. Die Schlüssel dazu sind im Besitz der höchsten Repräsentanten des tschechischen Staates. Nur gemeinsam kann man alle Schlösser öffnen.«

Etliche Köpfe wandten sich in die angegebene Richtung, und es wurde beeindruckt gemurmelt.

Len hatte den hohen Steinsarkophag entdeckt, in dem Wenzels sterbliche Überreste lagen, und gab sich Mühe, nicht zu Klara zu blinzeln, die mit ihrer Großmutter danebenstand.

Klara war ungefähr in seinem Alter, Anfang zwanzig, und bildete mit ihm zusammen die junge Abteilung der Reisegesellschaft, die überwiegend aus Mittsechzigern bestand. Er hatte sich ihr mit Len vorgestellt, weil er seinen richtigen Namen nicht sonderlich mochte. Sie hatte ihn natürlich dennoch herausgefunden.

Klara und er hatten sofort einen guten Draht zueinander gehabt, seit sie sich beim Einladen des Gepäcks in den Bauch des Reisebusses zum ersten Mal begegnet waren. Lachen, scherzen, Blickkontakt. Len hatte sich fortan keine Gedanken mehr darüber gemacht, dass die Reise bei allem kommenden Wissenswerten langweilig werden könnte. Auch mit ihrer Großmutter, die sich als »Oma Mokka« vorgestellt hatte, kam Len wunderbar klar.

In dem weiß-bunt gemusterten Mantel mit falschem schwarzem Pelz an Kragen, Ärmel und Saum war Klara eine Erscheinung. Es fiel Len schwer, nicht ständig Kontakt zu ihr zu suchen und mit ihr zu plaudern. Ihre Ausstrahlung besagte, dass ihr alles gelänge, was immer sie anpackte, wie zum Beispiel ihr anstehendes Masterstudium in Dublin.

Er hingegen fühlte sich eher wie ein Verlierer, ein Zauderer und Zögerer, was auch an den Geschehnissen der jüngeren Vergangenheit lag. Die Rundreise, die er stellvertretend für seine Großmutter angetreten hatte, sollte ihn auf andere Gedanken bringen. Klaras Anblick half dabei ein wenig.

»Der gute Wenzel liegt nicht ganz vollständig in seinem Sarkophag«, erklärte Jiří. »Einige Teile seines Leichnams wurden als Reliquien in andere Kirchen gebracht, und sein Schädel befindet sich separat im Fundus des Domschatzes.«

Wieder machte die Reisegruppe beeindruckte Gesichter.

Lens Aufmerksamkeit wanderte zu einer Touristin, die stylische Kleidung und die braunen Haare in einem asymmetrischen Kurzhaarschnitt trug. Sie mochte Mitte zwanzig sein und gehörte definitiv nicht zu ihrer Reisegruppe, blieb jedoch wie selbstverständlich bei ihr stehen und filmte die Ausführungen mit einer Outdoor-Kompaktkamera, die an einen zu groß geratenen Spielwürfel erinnerte.

»Erwähnen möchte ich unbedingt die sagenhafte Wenzelskrone, die Karl der Vierte anlässlich seiner Krönung zum böhmischen König 1347 anfertigen ließ und die jenseits der Tür mit den sieben Schlössern gut verwahrt im Safe lagert«, erzählte Jiří. »Zweieinhalb Kilogramm schwer, gemacht aus zweiundzwanzigkarätigem Gold, besetzt mit zahlreichen Edelsteinen.«

»Entschuldigung, aber gab es nicht einen tödlichen Fluch, der auf der Krone lastet?«, schaltete sich die Unbekannte auf Englisch ein, ohne das Filmen zu unterbrechen. Ihre Sprechweise klang sehr britisch. »Wissen Sie etwas davon?«

»Aber natürlich, junge Dame.« Jiří senkte die Stimme und ging ans Kopfende des Sarkophags. »Die Legende besagt, dass jeder, der sie zu Unrecht aufsetzt, innerhalb eines Jahres einen gewaltsamen Tod erleidet. Ebenso sein ältester Sohn. Nazi-Reichsprotektor Reinhard Heydrich kannte die Legende – und setzte während einer symbolischen Schlüsselübergabe am 19. November 1941 in der Kronkammer« – er deutete auf die Tür – »die Wenzelskrone auf. Eine Provokation, um zu zeigen, dass er sich vor dem Fluch nicht fürchtete und die Nazis die Kontrolle über Tschechien hätten.« Seine Blicke wanderten über die gespannten Gesichter. »Ich nehme an, Sie ahnen, wie er endete?«

»Er ist nach einem Attentat gestorben«, warf ein älterer Herr ein. Len hatte seinen Namen vergessen, doch er roch immer nach Knoblauch und Sportsalbe.

»Ganz richtig!«, lobte Jiří wie der Moderator einer Quizsendung und sah zur jungen englischen Touristin. »Jetzt kommt der Schönheitsfehler: Diese Legende um den Fluch der Krone entstand erst nach Heydrichs Tod. Ein moderner Mythos, wenn Sie so möchten, angedichtet, um der Krone mehr Mystik zu verleihen. Aufsetzen würde ich sie trotzdem nicht.« Er zeigte unter dem leisen Lachen der Gruppe direkt in die Kameralinse. »Machen Sie diese Aufnahmen privat, Miss?«

»Ich habe einen Reisevlog«, antwortete sie. »Ich gehe Legenden und Sagen vor Ort auf den Grund. Die Sache mit der Krone musste ich unbedingt erfahren.« Sie nickte dankend und senkte das kleine Gerät.

»Dachte ich mir fast.« Jiří nahm eine Visitenkarte aus der Tasche und reichte sie ihr. »Schreiben Sie meinen Namen bloß richtig! Wenn Sie noch weitere Fragen haben, nur zu.«

Sie grinste. »Die habe ich tatsächlich.«

Jiří zog seine rote Schlägermütze aus der Jackentasche und setzte sie auf, damit man ihn im Gewimmel jenseits der Kapelle besser ausmachen konnte, und schwenkte zum Ausgang. »Abgesehen von Wenzel, dient der Veitsdom zahlreichen Königen und Kaisern nebst Gemahlinnen als letzte Ruhestätte. Auch wenn es nicht alle nach ihrem Tod bis in den Dom geschafft haben, ist es doch eine illustre Sammlung. Die Grabmäler werden wir im Anschluss anschauen, so noch Zeit ist und Sie nicht genug vom Grabsightseeing haben.« Langsam ging er vor. »Und im Anschluss wartet der Weihnachtsmarkt mit köstlichen Stärkungen auf uns. Die haben Sie sich redlich verdient.«

Es gab begeisterten Zwischenapplaus, bevor man aufbrach.

Das Tempo, in dem sich die zwanzigköpfige Reisegruppe aus der Wenzelskapelle zurück in den besser besuchten Dom bewegte, war gemächlich. Die älteren Damen und Herren setzten ihre Schritte auf dem unebenen, abgeschliffenen Untergrund mit Bedacht. Stürzen wollte niemand, schon gar nicht zu Beginn der Reise, die sie über Prag weiter nach Brno, Wien, Bratislava, Budapest und Timișoara führen würde.

Len glitt durch den Strom der Menschen in Richtung Klara, die ihrerseits neben der Unbekannten lief und eine Unterhaltung begonnen hatte. Die Kamera der Vloggerin blieb offenbar ausgeschaltet.

»Das ist der Mann, der mit mir zusammen das Durchschnittsalter drückt«, erklärte Klara, als Len neben ihr einscherte.

»Ich bin Alison. Du kannst mich Shiverz nennen. Mein Künstlerinnenname«, stellte sich die junge Frau in geschliffenem Englisch vor und gab Len die Hand. »Schön, euch beide kennenzulernen.«

»Ganz meinerseits. Was für ein Vlog ist das dann?«, fragte Len.

»Báthory News nennt er sich«, übernahm Klara die Erklärung. »Wie viele Abonnenten waren das noch gleich?«

»Knapp neunhunderttausend. Die Million soll mit dieser Reise endlich geknackt werden«, antwortete Alison stolz. »Ich bin eine professionelle dark tourist. In meiner Freizeit.« Sie prüfte den Batteriestand der Kamera. »Aber eigentlich studiere ich Literatur am King’s College in London. Mir ist es wichtig, nicht einfach nur Gruselstorys zu sammeln, sondern ein bisschen Anspruch in die Sache zu bringen.«

Len behielt die rote Schlägermütze im Auge, damit sie nicht vom Reiseführer abgeschnitten wurden. »Nun also Prag?«

»Ja. Wie ihr. In der Stadt gibt es einiges für Freunde von Literatur und Unheimlichem. Ist für euch aber nur eine Durchgangsstation, hat Klara gesagt.« Alison musterte Len. »Du bist anstelle deiner Großmutter dabei?« Sie lächelte. »Nichts für ungut, aber jemand wie du sollte doch mit Leuten wie mir reisen, oder?«

Nickend gab er ihr recht.

»Dann hat es noch einen speziellen Grund?«, bohrte sie nach.

Bestimmt würde Len nicht sein Herz vor einer Vloggerin ausschütten, die er keine fünf Minuten kannte. Weder würde er über die Tragik der letzten Jahre oder den Tod seiner Eltern berichten noch über sein eigenes Hadern mit dem Lebensweg, auf dem er nicht glücklich war. »Es ist Omas Reise. Sie ist krank geworden. Ihr Wunsch war, dass ich die alte Heimat meiner Familie für sie besuche.«

»Und wo ist die alte Heimat?«

»Siebenbürgen und Banat«, hakte Klara erneut ein. »Wie bei meiner Oma und mir und allen anderen in der Reisegruppe.« Dann rempelte sie Len an und öffnete den Mund zu einem Satz, den er noch mit angedeutetem Kopfschütteln zu verhindern suchte. »Wobei er eine echte Besonderheit ist.«

Zu spät. »Nein, bin ich nicht.« Deutlich gab Len ihr mit Blicken zu verstehen, dass er nicht darüber sprechen wollte.

Alison hatte längst die Witterung für eine Story aufgenommen, wie man an ihrem Gesicht ablesen konnte. »Jetzt muss ich es wissen.«

Er lachte freudlos auf. »Nein, lieber nicht. Du könntest es filmen.«

Sie verzog das Gesicht. »Natürlich nicht ohne deine Einwilligung. Das wird sonst teuer, wenn du mich verklagst.«

»Er ist ein Drăculești«, platzte Klara heraus. »Ein echter und direkter Nachfahre von Vlad dem Zweiten!«

»Ein Drăculești.« Alison blieb stehen und musterte ihn fasziniert. »Aus der berühmten Linie?«

Len sah seufzend auf ihre Hand, in der die Kamera ruhte, um herauszubekommen, ob sie nicht heimlich den Aufnahmeknopf drückte. Erst als er sicher war, dass das Gerät nicht aufzeichnete, rückte er mit der Sprache raus und dämpfte dabei seine Stimme. »Behauptet meine Oma. Mütterlicherseits.«

In der gleichen Sekunde bereute Len, es ausgesprochen zu haben. Aus seinem Munde schien es mehr Gewicht zu bekommen, von den Wänden und Säulen im Veitsdom widerzuhallen und sich zu verbreiten, sodass es alle gehört haben mussten. Len wunderte sich, dass sich niemand zu ihm umwandte und ihn anstarrte.

»Ich glaube, sie hat diese Dracul-Familiengeschichte erfunden, um mir als Kind viele Abenteuergeschichten über unsere Abstammung erzählen zu können«, sagte er. »Keine Ahnung, ob das stimmt.«

»Kein Scheiß?« Alison hatte sich noch immer nicht von der Stelle bewegt. »Wobei Lenny jetzt nicht unbedingt …«

Len winkte ab. Er hasste diesen Namen, weil viele dachten, er sei ein Mädchenname. Ein Trauma seit Kindertagen. Klara musste ihn der Britin verraten haben. »Wie gesagt, meine Oma hat es sich bestimmt nur ausgedacht. Aber wenn ich schon nach Temeswar und Umgebung komme, kann ich ja mal nachforschen.«

»Aber … ich meine … Ein Drăculești! Die gelten als ausgestorben!« Alison hob ansatzweise ihre Würfelkamera. »Ich darf es echt nicht mitschneiden?«

»Nein. Ich habe schon genug Probleme.« Len sah, dass Klara ein schuldbewusstes Gesicht machte. Mit Schaudern dachte er an die neunhunderttausend Abonnentinnen und Abonnenten, die eine mögliche Episode über ihn noch teilen und weiterverbreiten konnten.

Er drängte die Vorstellung zur Seite, doch das kalte Gefühl wich auch nach einigen Atemzügen nicht.

Je mehr Len dem Grund für seine aufgestellten Nackenhärchen nachspürte, umso sicherer wurde er, dass es etwas anderes sein musste, was ihn in Schrecken versetzte. Die Gewissheit, beobachtet zu werden, stellte sich von einem Herzschlag auf den nächsten ein.

»Gosh! Unser Zusammentreffen kann kein Zufall sein«, redete die Vloggerin begeistert. »Bitte, Len! Nur ein paar Worte darüber, wo die Verbindung deiner Familie zu den Drăculești sein soll. Aus welchem Jahrhundert und welcher –«

»Tut mir leid. Meine Oma hat das gewusst, aber ich hab das alles schon wieder vergessen. Ist Jahre her.« Er suchte nach der roten Kappe im Kopfgewusel der Domtouristen und fand sie nach einigen Atemzügen. Jiří hatte die Betagtentruppe an einem Sarkophag versammelt und winkte dem Trio zu, es möge sich beeilen. »Los, die warten auf uns.« Schon beschleunigte Len seine Schritte. »Ich wette, das ist besser für deinen Vlog geeignet.«

Alison verzog halb enttäuscht, halb beleidigt den Mund. Sie hob die Kamera und näherte sich dem vortragenden Reiseführer. Nebenbei drückte sie Len ihre Visitenkarte in die Hand. »Falls du deine Meinung änderst.«

»Werde ich nicht.«

»Oh, wart’s ab. Es wird gleich interessant für dich.« Alison prüfte die Einstellungen des kantigen Geräts. »Vielleicht redest du danach mit mir.« Sie bahnte sich unter freundlichen Worten einen Weg durch die Gruppe nach vorne, um Jiřís Vortrag aufzuzeichnen.

Was hat sie damit gemeint?

»Entschuldige. Ich habe zu spät verstanden, dass es dir unangenehm ist.« Klara legte eine Hand auf Lens Schulter. »Ich hätte das nicht tun dürfen. Kommt nicht wieder vor.«

Er lächelte sie an und freute sich über ihre Berührung, bildete sich ein, ihre Körperwärme durch die dicke Daunenjacke zu spüren.

»Ging ja noch mal gut.« Er tat so, als wäre ihr Vorpreschen eine Lappalie für ihn. »Sie hat das bald schon vergessen.« Len nutzte die Lücke in der Menge, welche die Vloggerin geschaffen hatte, um ihr zu folgen. Auch wenn er sich nicht von ihr interviewen ließ, war er neugierig.

»… die Gebeine von Ladislaus Postumus, der gleich mit drei Titeln protzen kann: Herzog von Österreich, König von Böhmen und König von Ungarn. Das allerdings unter dem Namen Ladislaus der Fünfte«, referierte Jiří und nahm kurz die rote Schlägermütze ab, als erwiese er dem Toten seinen Respekt. »Geboren wurde er nach dem Tod seines Vaters, deswegen das Postumus in seinem Namen. Er ist der Sohn Elisabeths von Luxemburg, der einzigen Tochter Kaiser Sigismunds.«

»Was ist mit ihrer Mutter Barbara von Cilli?« Alison schwenkte die Kamera über den Sarkophag von Ladislaus. »Ich habe gelesen, dass ihre Ruhestätte in der königlichen Gruft in Prag ist.«

Jiří machte ein entschuldigendes Gesicht und wiederholte die auf Englisch gestellte Frage für die Gruppe. »Davon weiß ich nichts.« Er sah in die Runde. »Für Sie als Hintergrund: Barbara von Cilli war die Gemahlin von Sigismund von Luxemburg, seines Zeichens König von Ungarn und Kroatien, römisch-deutscher König, König von Böhmen und römisch-deutscher Kaiser. Barbara von Cilli war eine sehr selbstbewusste Frau, die zeitweise in Abwesenheit ihres Gatten die Regierungsgeschäfte führte. Von hoher Intelligenz und Schönheit, sagen die mittelalterlichen Quellen.«

»Gefährliche Kombination. Ein Wunder, dass man sie nicht verbrannt hat«, raunte Klara.

»Kann es nicht sein, dass man ihren Leichnam ausgegraben und verscharrt hat?«, wollte Alison wissen. »Ich habe gelesen, dass man ihr nachsagte, eine mächtige Alchemistin und Astronomin zu sein, die wenig mit dem katholischen Glauben zu schaffen hatte. Und man sagte auch, dass sie als Okkultistin mit den Mächten des Bösen im Bunde war und beim Konzil von Konstanz als Vampirin durch die Stadt gewandelt ist. Daher bekam sie ihren Beinamen: die Schwarze Königin.« Die Vloggerin hielt die Linse unbarmherzig auf Jiří gerichtet, der erkennbar keine Ahnung hatte, wovon sie sprach. »Was nicht allzu weit hergeholt ist, oder? Bei ihrer Freundschaft mit Vlad dem Zweiten, genannt Dracul, dem Vater des späteren Vlad Țepeș, des Pfählers. Sie kannten sich gewiss gut. Sie lebten jahrelang am gleichen Hof.« Alisons Stimme drang vernehmbar in den Dom. Ihre Abhandlungen lockten weitere Touristen an, die innehielten und zuhörten. »Und ich nehme an, dass sie dem grausamen Vlad Draculea ebenso verbunden war. Nicht zuletzt soll sie einem Forscher zufolge Vorbild für Sheridan le Fanus Vampirheldin namens Carmilla in der gleichnamigen Kurzgeschichte gewesen sein. Was wissen Sie darüber?«

Jetzt verstand Len Alisons Andeutung.

Und er musste sich eingestehen, dass es ihn als vermeintlichen Drăculești ein bisschen interessierte, wie sein möglicher Urahne und die mysteriöse Königin zusammenhingen. Davon hatte seine Oma nämlich nichts erzählt. Was allerdings dafür sprach, dass sie die Abstammung wirklich nur erfunden hatte. Eine royale Verbindung wäre bei ihr niemals in Vergessenheit geraten.

»Also, da kann ich wenig beisteuern«, gestand Jiří. »Natürlich kenne ich diese Schauergeschichten über die Schwarze Königin …«

»Oh, Schauergeschichten! Die wollen wir alle hören«, rief Klaras Großmutter begeistert auf Englisch und wandte sich zur Vloggerin. Oma Mokka war offensichtlich in ihrem Element. »Darling, was wissen Sie denn alles über diese Barbara von Cilli? Ich übersetze gerne für die anderen.«

»Schon so einiges. Ich bin nach Prag gekommen, um unter anderem über sie zu recherchieren«, antwortete Alison. »Vermutlich bin ich da einer gewaltigen Sache auf der Spur. Hoffe ich. Und die beginnt mit dem verschwundenen Grab der Schwarzen Königin.«

»Das Grab ist nicht verschwunden«, schaltete sich eine sonore Frauenstimme in die Unterhaltung ein. Schon mit dem ersten Wort löste sie eine Gänsehaut bei Len aus, so viel Wucht, Herrschaftlichkeit und Machtbewusstsein lagen darin. »Es hat einen anderen Grund, warum Barbara von Cilli nicht mehr in der kaiserlichen Gruft ruht.«

Langsam drehte Len den Kopf, um nach der unbekannten Fürsprecherin der Schwarzen Königin zu sehen. Tief in seinem Unterbewusstsein wisperte eine warnende Stimme, dass es mit dem Anblick der Frau kein Zurück mehr für ihn gäbe.

Nur zurück von was?

Capitulum I

Verschriftlichung der diktierten Tonaufzeichnung, dramatisiert, basierend auf persönlichen Aufzeichnungen, verfasst nach dem Studium von originalen, bislang unausgewerteten Quellen von und um Barbara von Cilli.

Preisgabe der zeitgenössischen Schriftstücke/Quellen nicht genehmigt.

Die nachfolgenden Geschehnisse beschreiben das allererste Zusammentreffen von Vlad [dem Zweiten, Vater des späteren Pfählers] und Barbara als junge Erwachsene/Heranwachsende.

Beide sind zu dem Zeitpunkt etwa 14/15 Jahre alt.

Jahr: Ende 1405

Historischer Hintergrund: Barbara hat Sigismund um den 19. November geheiratet (Burg Krapina?) und wurde am 6. Dezember in Székesfehérvár/Stuhlweißenburg zur Königin von Ungarn gekrönt.

Von da ging es weiter nach Ofen/Buda.

Barbara hatte sich dick in Kleid, Schal und Mantel eingepackt und streifte durch den betagteren Teil des Burgpalasts, der über einhundertsiebzig Jahre alt und bei dem nicht sonderlich auf Wohnlichkeit geachtet worden war. Damals hatte König Béla IV. die erste Befestigung zusammen mit einer Stadt auf dem schmalen Plateau nach dem Mongolensturm errichtet, um künftigen Angreifern etwas entgegensetzen zu können.

Auch wenn Barbara erst seit Kurzem im anderen Teil der Burg, mit den neueren Gebäuden, wohnte, der vor vier Dekaden entstanden war, mochte sie es, durch die alten Gemäuer zu streifen. Die deutlichen Unterschiede erlaubten eine kleine Zeitreise.

Immerhin gab es einige nachträglich eingebaute Annehmlichkeiten wie Butzenglasfenster, die Wind und Kälte abhielten. In jenen Zimmern ohne Kamin standen portable Öfen oder – im schlimmsten Fall – schlichte Feuerschalen in den Gängen, um den Winter mit Holz, Torf und Kohle aus den Räumen zu vertreiben, sofern es einen Abzug gab, der verhinderte, dass man an den Folgen des Rauchs starb.

Ihr zwanzig Jahre älterer Gemahl hatte ihr bei einem ihrer seltenen Zusammentreffen von seinen Plänen zu Umbau und Erweiterungen berichtet. Es würde bald Großes auf dem Burgberg geschehen.

Am meisten mochte Barbara die Küchen. Dort war es immer warm, und es duftete nach Essen oder frisch gebackenem Brot.

Nach ihren alltäglichen Lectiones, in denen es nicht nur um Handarbeit, sondern auch um Staatswesen, Stammbäume der europäischen und einheimischen Adelsgeschlechter, Reiten, Jagd, Sprache, Tanz und Musizieren ging, spazierte die Fünfzehnjährige gerne umher. Allein und ohne besonders auffällige Garderobe wie jetzt, bevor es sie zurück zu ihrer geliebten Alchemie zog, für die sie sich tatsächlich interessierte. Eine Muschelfrisur für die langen schwarzen Haare und eine wärmende weiße Sendelbinde darüber genügten, der schlichte Mantel verbarg das kostspielige rote Kleid. Aufmerksamkeit bekam sie in ihrem Dasein als Königin überreichlich.

Das Klirren von aufeinanderprallenden Klingen, gefolgt von einem unterdrückten Schmerzensruf, lautem Fluchen und dem freundlichen Lachen einer zweiten Person, zog Barbaras Aufmerksamkeit auf sich. Offenbar wurde jemand in einem nahen Raum im Fechten unterrichtet, denn die Wachleute hielten sich in diesem Teil der Burg für gewöhnlich nicht auf.

Leise näherte sie sich der angelehnten Tür und schaute durch den Spalt.

»Gib besser acht!« Ein junger Mann, ungefähr in ihrem Alter und mit spärlichem Bartwuchs, schüttelte die rechte Hand aus, die trotz des dicken Lederschutzes einen peinvollen Treffer abbekommen hatte. »Das hätte mich die Finger kosten können!« Die dunklen Haare trug er kurz, das Gesicht mit den ebenmäßigen Zügen nachlässig rasiert.

Barbara mochte ihn auf den ersten Blick, ohne dass sie den Grund erfassen konnte.

Sein Äußeres?

Ein unsichtbares Band?

Oder schlicht: Einbildung?

Ihr Herz schlug rascher.

Dem Getroffenen gegenüber stand ein breit gebauter Mann um die dreißig mit dichtem Dreitagebart, langen braunen Haaren und buschigen Augenbrauen. Er stützte sich mit beiden Händen auf die Parierstange des stumpfen Übungsschwertes. »Hat es aber nicht, Herr. Ich war achtsam.«

Die Kleidung der beiden ungleichen Männer war einfach, aber nicht schäbig und keinesfalls abgetragen. Sie trugen geknöpfte, schwarz-weiße Scheckenjacken, die bis zur Hüfte reichten, und Strumpfhosen in Braun und Grün. An den Füßen steckten seitlich geschnürte Halbstiefel. Weder gehörten die beiden zur Besatzung noch zur engeren Hofgesellschaft.

»Der Angriff auf meine Finger war nicht rechtens, Sorin!«, protestierte der Jüngere und fuhr sich durch das schwarze Haar.

»Im Gefecht gibt es kein rechtens. Man wird stets versuchen, dich kampfunfähig zu machen oder zu töten, Herr. Mit allen Mitteln. Ritterlichkeit ist eine Tugend, die sich die wenigsten auf dem Schlachtfeld leisten. Nur in den Lobgesängen danach, damit die Recken edel erscheinen.« Er hob das Schwert und sprang in einem Ausfall vorwärts. »Die wahrhaft Ritterlichen sterben meistens zuerst.«

Barbara sah fasziniert zu, wie der Angegriffene behände unter dem geraden Stich nach links wegtauchte, mit seiner Klinge die Waffe des Gegners geschickt zur Seite schlug und ihm einen wuchtigen Fausthieb ins Gesicht schmetterte.

Laut krachte es. Sorins Kopf zuckte herum, die langen braunen Haare flogen.

Barbara hielt gebannt die Luft an. Jeden anderen Mann hätte es von den Füßen geworfen, doch der ältere Recke sah nicht nur stark aus, er konnte auch einstecken.

»Nicht schlecht, Herr. Aber bedenke, dass sich Strigoi und sonstige Dämonengestalten von einem einfachen Faustschlag nicht aufhalten lassen. Du solltest zu Hause einen Ring aus Silber oder derlei tragen. Am besten geweiht.«

»Als würde ich jemals meine alte Heimat wiedersehen.« Der Jüngere führte einen Probeschlag mit dem stumpfen Schwert durch die Luft, es surrte dunkel. »Wir werden hier sterben, ich sage es dir.«

»Du weißt nicht einmal, wie deine Heimat aussieht, so lange weilen wir schon in Buda. Wie auch? Als Knabe brachte ich dich in dieses Land, fast noch als Säugling.« Sorin lächelte voller Nachsicht. »Was deine Faust angeht: Du reifst mehr und mehr zu einem Mann.«

Barbaras Faszination stieg, sowohl für den unbekannten jungen Mann als auch den Gegenstand der Unterhaltung. Sie hatte den Begriff Strigoi schon einmal gehört. Es musste in einem hiesigen Märchen oder in einer Sage gewesen sein, die sie unterwegs aufgeschnappt hatte. Genau erinnerte sie sich nicht mehr. In der weit entfernt liegenden Grafschaft ihrer Familie gab es solche Wesen nicht, vor denen man sich in großen Teilen des Königreichs fürchtete – und in Ofen bereiteten sich die beiden Männer sogar auf einen Kampf mit den Kreaturen vor?

Sie musste unbedingt mehr darüber erfahren!

In den Büchern, die sie zu lesen bekam, fanden sich solcherlei Dinge nicht. In einer Bekanntschaft mit den ungleichen Männern mochte jede Menge Unterhaltung, Abwechslung und Spannendes stecken.

»Ich weiß nicht, weswegen du mich darauf vorbereitest«, beschwerte sich der Jüngere und betrachtete das schartige Übungsschwert. »Seit unserer Ankunft habe ich kein einziges Höllenwesen zu Gesicht bekommen.«

Sorin lachte laut auf. »Herr, du bist als Kleinkind von deinem Vater fortgegeben worden. Tu nicht so, als hättest du an meiner Seite bereits Hunderte von ihnen bezwungen.«

»Aber es wäre wohl meine Aufgabe gewesen, oder etwa nicht?«

»Dein Vater sähe das anders. Derzeit jedenfalls.« Sorin wackelte nachdenklich mit dem Kopf. »So ich die Nachrichten aus Curtea de Argeș richtig deute.«

»Wie kann er die Blutsauger in ihren unterirdischen Städten und Palästen unbehelligt lassen?«, brauste der Jüngere auf.

»Er hat genug Aufgaben zu tun. Vergiss nicht: Es sind Geschichten, Herr«, entgegnete Sorin mit einem neuerlichen Lachen. »Gib nicht zu viel darauf.«

»Ein schöner Lehrmeister bist du!«, hielt sein Schützling dagegen. »Erst erzählst du mir davon und lässt mich glauben, es ist die Wahrheit, und jetzt ruderst du zurück?«

»Du wolltest nicht einschlafen, Herr«, verteidigte sich Sorin. »Ich musste dich unterhalten.«

»Albträume hast du mir beschert! Sehr unterhaltsam«, wetterte der andere und stimmte ins Lachen ein. »Welche Abenteuer inCurtea de Argeș auf mich gewartet hätten! Stattdessen sitze ich in Buda herum.«

»Und wie schnell du dabei gestorben wärst«, stichelte Sorin feixend. »Wir arbeiten besser an deinem Wissen und deinen Fechtkünsten. Morgen gehen wir in den Wäldern nach Hölzern suchen, die man für gute Pflöcke benötigt. Ich sah in der Nähe einen guten Weißdorn.«

Strigoi, Pflöcke, unterirdische Städte von Blutsaugern? Barbara hielt es nicht länger aus. Sie wollte sich unbedingt mit den Männern darüber unterhalten – und dem jüngeren ein Stück näher sein. Die Anziehungskraft war ihr unheimlich. Sie kannte derlei nicht von sich. Das aufkommende schlechte Gewissen, dass sich dieser Art Empfindung als Gemahlin des Königs nicht ziemte, schob sie beiseite.

Barbara räusperte sich und öffnete die Tür, sah dabei hinter sich, als habe sie keine acht, wohin sie ginge. »Wenn ich nur wüsste …«, murmelte sie laut genug, um gehört und bemerkt zu werden. Erst dann wandte sie sich um und tat, als entdeckte sie die beiden Männer just in diesem Moment. »Oh.« Sie blieb zwei, drei Schritte hinter der Schwelle stehen. »Ich grüße euch. Verzeiht mir die Störung.«

»Guten Tag, junge Frau«, erwiderte Sorin freundlich und deutete eine Verbeugung an. Der einfache Mantel der Besucherin und die Kopfbedeckung täuschten ihn, wie sie es erhofft hatte. »Verlaufen, nehme ich an?«

»Nur den falschen Gang genommen. Dabei vernahm ich einige Worte eurer Unterredung.« Die Männer tauschten einen schnellen Blick. »Ich gestehe, dass ich sie spannend fand.« So ersparte sich Barbara das peinliche Geständnis, schon eine Weile gelauscht zu haben.

»Ach, gib nichts drauf. Wir alberten herum. Es soll dir keine schlechten Träume bescheren«, sagte Sorin leichthin. »Wohin musst du? Ich kann dir beschreiben, welchen Gang und welche Treppen du nehmen solltest.«

»Verzeih.« Der junge Mann machte einen unbeholfenen Schritt, der seiner Geschmeidigkeit im Übungskampf widersprach. Barbaras Anblick brachte ihn buchstäblich aus dem Tritt. Diese nie gekannte Wirkung schien sie beide zu treffen, was Barbara insgeheim freute. »Es ist unhöflich, uns nicht vorzustellen. Ich bin Vlad« – er verbeugte sich und errötete grundlos – »und das ist Sorin, mein Vertrauter.«

»Diener, Lehrmeister und was sonst ansteht«, warf er grinsend ein.

»Es ist mir eine Freude.« Barbara fühlte Wärme in den Wangen aufsteigen, ihr Herz behielt den schnellen Takt bei. Sie sah auf die Schwerter in den Händen der Männer und konnte sich nicht zurückhalten. »Sagt, bitte: Was hat es mit den Strigoi auf sich? Und den Städten, tief unter der Erde? Und was wollt ihr mit den Pflöcken?«

»Oh, dieser Gang muss sehr lang gewesen sein und den Schall unserer Stimmen weit getragen haben, junge Frau, deren Namen wir nicht vernahmen«, gab Sorin amüsiert zurück. »Du wirst am Ende doch nicht vor der Tür gestanden haben?«

»Es ist nichts, was dir Sorgen bereiten muss.« Vlad sah sehr bemüht aus, ihr jegliche Angst zu nehmen. »Wir sind nicht aus Buda. Wir sprachen über unsere Heimat. Hier ist es ungefährlich.«

Sorin hob die buschigen Augenbrauen wie zum stummen Protest.

»Ich habe keine Angst«, entgegnete Barbara sogleich und fühlte sich gut, glücklich, beinahe euphorisch in der Nähe des jungen Vlad. »Meine Absicht ist es, mehr davon zu erfahren. Je mehr Wissen man hat, desto weniger Grund gibt es, sich vor einer Sache zu fürchten. Denn man kann etwas dagegen tun oder sie besser verstehen. Nicht alles ist schlecht, nur weil es anders ist.«

»Wie ungewöhnlich diese Einstellung ist«, stellte Sorin fest und rieb sich über den Stoppelbart, das Leder des Handschuhs erzeugte ein Kratzen. Die Haare mussten sehr hart, fast borstig sein. »Am Ende kannst du auch noch reiten wie ein Krieger, dazu jagen und kämpfen?«

»Der Umgang mit dem Schwert fehlt mir noch.« Sie lächelte. »Ansonsten gebe ich dir recht, und es wird noch viel mehr hinzukommen, bis hin zu Alchemie und Astronomie. Gerne auch Kenntnisse über die Strigoi und deren Geheimnisse aus eurer Heimat. Die befindet sich wo?«

»Wir kommen aus Curtea de Argeș«, antwortete Vlad und musterte Barbara. »Du kennst es vielleicht unter dem Namen Argisch. Die Hauptstadt des Fürstentums Walachei.« Es war in seinen braunen Augen abzulesen, dass ihm gefiel, was er sah, und dass er sich zugleich darüber wunderte. Seine Pupillen waren groß, als wollten sie alles von ihr wahrnehmen, aufsaugen.

»Wenn du als Kleinkind von deinem Vertrauten nach Ofen gebracht wurdest, musst du etwas Besonderes sein.« Barbara hatte eine Ahnung, wen sie vor sich hatte. Ihr Gemahl hatte den Namen ein, zwei Mal erwähnt. »Bist du ein Mündel?«

»Eine Geisel«, stellte Vlad säuerlich richtig. »Gegeben von Mircea, dem Woiwoden der Walachei, an König Sigismund, als Zeichen seiner Treue zu Ungarn und zur Absicherung. Frage mich nicht, wann meine ehrenvolle Aufgabe erfüllt ist.« Sein Ton wurde bitter und beißend. »Aber ich spreche schon mehr Sprachen als mein Vater.«

»Wenigstens bekommst du eine umfassende höfische Ausbildung. Die hättest du in Argeș niemals erhalten«, warf Sorin ein. »Du darfst mit auf Reisen, siehst etwas vom Königreich …«

»Aber die Hochzeit haben wir verpasst! Wann und wie oft darf man bei solch einem außerordentlichen, prächtigen Ereignis dabei sein? Die Gäste waren hochwohlgeboren und handverlesen«, schwärmte Vlad und verzog den Mund. »Und wir? Auf Botengang für Sigismund.«

Sorin sah zu Barbara. »Aber du hast gewiss davon gehört, unbekannte junge Frau?«

»Warst du dabei?«, hakte Vlad sogleich nach.

Barbara ging das Bild der unterirdischen Blutsaugerpaläste nicht mehr aus dem Sinn. Es löste zugleich Schaudern und den seltsamen Wunsch aus, das gruselige Wunder mit eigenen Augen zu sehen. Am liebsten mit Vlad an ihrer Seite.

»Das war ich wirklich. Aber die Strigoi interessieren mich um ein Tausendfaches mehr«, erwiderte sie. »Was haltet ihr davon, wenn ich euch in eurer Unterkunft besuche, und wir erzählen uns gegenseitig von den Scheusalen, die es den Legenden nach geben soll?« Ihr Herz tat bei dem kühnen Vorschlag sogleich einen Schlag mehr.

»Was heißt denn ›geben soll‹? Wir haben Aufzeichnungen darüber«, warf Vlad rasch ein. Sorins beschwichtigende Handbewegung erfolgte zu spät. »Mein Vertrauter hat gesiegelte Unterlagen dabei, die er mir an meinem sechzehnten Geburtstag überreichen wird. Oder erinnere ich mich falsch?«

»Nein, Herr. Das ist richtig.« Das Geständnis schien innere Schmerzen bei dem Lehrer auszulösen.

Vlad deutete eine Verbeugung an. »Um auf deine Frage zu antworten: Es wäre mir ein sehr großes Vergnügen, mehr Zeit mit dir verbringen zu dürfen.«

»Ich hoffe, das wird bald sein. Ich kann es kaum erwarten. Sowohl … deinen Geburtstag als auch unsere Unterredungen.« Barbara vertraute darauf, vorher schon Geschichten aus den Mündern von Vlad und Sorin zu vernehmen. »Was kann ich euch im Gegenzug anbieten? Vielleicht etwas beibringen, was ihr noch nicht beherrscht? Ich bin recht gut im … Unterweisen.« Beinahe hätte sie verraten, dass sie einige Mägde und Hofdamen in Handarbeit und Sprachen unterrichtet hatte.

Sorin kreuzte die breiten Arme vor der fassartigen Brust und machte ein wichtiges Gesicht. Er rieb sich über den braunen Bart. »Vlad wollte unbedingt das Sticken erlernen.«

»Und Sorin das Lautenspiel«, fügte Vlad todernst hinzu. »Um euch Frauen zu besingen. Ihr hört ihn sodann rechtzeitig nahen und könnt die Flucht ergreifen.«

Beide Männer lachten.

Barbara lächelte. »War dies eine Neckerei gegen mich oder gegen euch selbst?«

Ehe eine Antwort erfolgen konnte, trat Hofdame Magdolna, auf deren Kopf eine imposante Hörnerhaube aus hellem Stoff saß, durch die Tür.

»Hier seid Ihr, meine Königin!« Ihr besticktes weißes Oberkleid fiel weit, um die Hüfte saß ein perlenbestickter Stoffgürtel, an dem Rosenkranz, Handschuhe sowie ein Schlüsselbund hingen. Ein dreieckiger Ausschnitt ließ das hellblaue Unterkleid der Mittvierzigerin durchscheinen. Gegen die Kälte schützte sie sich mit einem Mantel, an dessen Kragen Eichhörnchenpelz angesetzt war. »Ich habe Euch überall gesucht.« Sie verbeugte sich. »Die nächsten Lectiones stehen an, vorrangig die Besprechung der Abläufe innerhalb des Reiches. Damit die Staatsgeschäfte reibungslos vonstattengehen, meine Königin.«

Barbara warf ihr ein misslungenes Lächeln zu. »Danke, Magdolna.« Damit waren ihre Herkunft und ihre Person offenbart. »Ich komme gleich.«

Die Hofdame blieb auffordernd am Ausgang stehen. »Ich geleite Euch besser, meine Königin.«

Vlad und Sorin schauten sie verdutzt an, als sie begriffen, mit wem sie ganz unbedarft und frei gesprochen und gescherzt hatten. Nach einem kurzen Schrecken verbeugten sie sich tief.

»Vergebt uns, Herrin«, bat Vlad aufrichtig, doch nicht unterwürfig. »Wir kamen erst um die Mittagszeit von einem Botengang zurück und verpassten Euren Einzug in Buda. Sigismund ließ uns wissen, dass er uns am Abend sprechen wird. Sonst hätten wir Euch gewiss bereits gesehen und erkannt. Wir ahnten nicht, wer Ihr seid …«

»Keine Entschuldigung nötig«, unterbrach Barbara ihn. In ihr stieg Groll auf Magdolna empor. Die Hofdame hatte aus einer erfrischend unsteifen Begegnung und dem Beginn einer unterhaltsamen Bekanntschaft das Übliche gemacht: Zurückhaltung, kein offenes Wort und ständige Bedachtheit. Der ungarische Hof war weniger zeremoniell und steif als die des westlicheren Abendlandes, aber auch hier sprach man mit einer Königin anders. »Ich möchte dennoch viel mehr von dem erfahren, über was wir eben geredet haben.«

»Wie Ihr befehlt, Herrin«, kam es aus Vlads Mund.

Sie seufzte. »Nein, nicht weil ich es euch beiden befehle. Sondern weil ich es schön fände, mich mit euch zu unterhalten. Wie … gute Bekannte.« Barbara wagte wegen ihrer gefühlten Verbundenheit Offenheit ihm gegenüber. »Denn du und ich, Vlad« – sie senkte die Stimme – »teilen eine Gemeinsamkeit.«

»Die da wäre, Herrin?«

»Du wurdest von deinem Vater an Sigismund gegeben als Geisel und als Zeichen der Loyalität gegenüber dem Thron.« Barbara deutete an sich herab. »Ich wurde von meinem Vater an Sigismund gegeben als Lohn für seine Mühen, dem König zurück zu seinem Thron verholfen zu haben. Ich bin ein Geschenk, um das Ansehen meiner Familie zu heben.« Sie senkte die Stimme weiter, damit Magdolna ihre nächsten Worte nicht vernahm. »Wahrlich, aus freien Stücken sind weder du noch ich in Ofen. Das ist doch eine Allianz, die sich sehen lassen kann.«

Vlad grinste verschwörerisch. »Die beste.«

Sorin lachte auf.

»Und deswegen wirst du mich niemals mit Herrin ansprechen, wenn wir alleine sind.« Barbara wandte sich zum Ausgang des Raumes. »Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich auf die Unterhaltungen.« Langsam ging sie los und musste sich regelrecht vom Anblick des jungen Mannes losreißen. Seine Nähe war wie ein Sog. Diese Begegnung war eine Fügung, von welchen Mächten auch immer, um gemeinsam Großes zu erreichen.

»Nach dir sucht man ebenfalls, Vlad. Auf dich wartet ein Bote«, sprach Magdolna unterdessen eisig und richtete den Blick auf den jungen Mann. Darin wohnte etwas Strafendes und Herablassendes. Sie machte keinen Hehl aus ihrer Abneigung.

»Von meinem Vater?«, fragte er verwundert.

»Nein. Einer deiner Schwestern, so ich es richtig verstand. Du findest den Mann am Eingangstor des Burgpalastes. Zutritt wird ihm nicht gewährt. Ohne den Geleitbrief deines Vaters und die Eskorte wäre er nicht einmal bis nach Ofen gelangt.« Magdolna wandte sich grußlos um und schloss zu Barbara auf. »Bitte, meine Königin, schleicht Euch nie wieder davon.«

»Und wenn doch?«, gab sie ungehalten zurück.

»Nun, Ihr solltet alsbald eine gute Mutter für viele Kinder des Königs sein, Herrin. Dann hat es sich ohnehin ausgeschlichen.« Das Lächeln, das ihr die Hofdame mit der Hörnerhaube zuwarf, war des Teufels würdig. »Welche Ehre. Lobet Gott den Herrn.«

Vlad ging neben Sorin durch den alten Burgteil, in dem sie der König unterbrachte, wenn sie nicht gemeinsam auf Reisen waren; die schweren Mäntel hatten sie über die Schulter geworfen.

Einen wichtigen Teil seiner Geschichte hatte er Barbara verschwiegen. Vlad war ein Sohn von Mircea, dem Woiwoden der Walachei, nicht der Sohn und designierte Nachfolger auf dem Thron. Ein Bastard.

Das machte es seinem Vater leicht, Vlad als Pfand abzugeben. Auf Jahre hinweg.

Die Grenzen der Walachei hatten sich stets verschoben, das Land war Spielball und Austragungsort verschiedenster Interessen gewesen, bis Mircea an die Macht gekommen war. Er erwies sich als erfolgreicher Herrscher. Mit Pakten, Bündnissen und geschickten Verhandlungen brachte er seit über dreißig Jahren Ruhe in das Land sowie Beständigkeit in die Beziehungen mit den Nachbarn, band sich an das Königreich Ungarn. Sogar einen Sieg gegen die Osmanen hatte er errungen, auch wenn dies länger zurücklag.

Insofern betrachtete Vlad seinen Vater als Vorbild, was dessen Vorgehensweise anging. Aber eine Bindung oder Beziehung zu ihm gab es nicht, vor allem da er den ungarischen König besser kannte und öfter gesehen hatte als seinen eigenen Erzeuger in der fernen Walachei. Den Namen seiner Mutter wusste er nicht einmal.

Umso neugieriger war Vlad, was ihm seine Schwester Ana geschrieben hatte. Auch sie kannte er nur von Briefen und aus Nachrichten.

Und nun spukte ihm Barbara durch den Verstand.

Ihr Anblick, das schwarze Haar, ihr würzig-florales Duftwasser, ihre Stimme und der warme Ausdruck in ihren blauen Augen, als sie ihn angeblickt hatte, ließen ihn nicht mehr los. Nie hatte er eine schönere Frau gesehen, die Haut weiß wie Milch und neckende Sommersprossen um und auf der schlanken Nase.

Wie es um ihre Empfindungen stand, konnte er nicht ermessen, doch er fühlte sich hingezogen auf eine Weise, die über das Äußere weit hinausging und die er sich nicht zu erklären vermochte. Als habe er auf sie gewartet, ohne es zu wissen, und sie dann sogleich erkannt. Und sie ist die Königin, verflucht.

»Ihr wärt ein schönes Paar geworden, Herr«, merkte Sorin von der Seite an.

»Wer?« Vlad fühlte sich ertappt.

»Barbara und du. Gleiches Alter, neugierig, klug und mit eigenem Kopf ausgestattet.« Sein Vertrauter warf die langen, braunen Strähnen nach hinten. »Auch wenn sie die Gemahlin des Königs ist, ist dir sicher nicht entgangen, welch schlanken, ansprechenden Wuchs sie hat.« Er rempelte Vlad an. »Wie sie erst in ihrem Nachtgewand aussehen wird?«

»So hinreißend wie in diesem Mantel und allen Kleidern, dass man sich die Mäuler über sie zerreißen wird. Viele Männer werden sie begehren und nicht bekommen. Daher reden sie bald schlecht über sie«, erwiderte er. »Und über sämtliche Recken, die in ihrer Nähe sein werden.«

»Wie klug du redest, Herr. Weil wir uns bald selbst mit der Königin für Geschichten am Kamin einfinden werden.« Sorin grinste. »Denkst du, man lästert mehr über mich oder über dich?«

Vlad stieß die Luft aus. »Aber ja, du hast recht. Mir würde sie sehr gefallen.«

»Das lassen wir Sigismund besser nicht hören.«

»Zwanzig Jahre Unterschied«, murmelte Vlad vor sich hin. »Er könnte ihr Vater sein.«