11,99 €

Mehr erfahren.

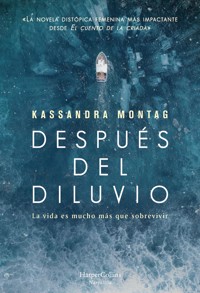

- Herausgeber: HarperCollins

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Vor sechs Jahren musste die damals hochschwangere Myra hilflos zusehen, wie ihr Mann ihre älteste Tochter Row kidnappte und mit einem Boot über die dunklen Fluten davonfuhr. Sie hatte keine Chance, sie einzuholen. Denn die Erde ist nicht mehr, wie sie einst war: Seit der großen Klimakatastrophe gibt es kein Festland mehr, lediglich Archipele, die ehemaligen Bergregionen, auf die sich die verbliebenen Menschen gerettet haben. Doch nun bekommt Myra eine einmalige Chance: Mit ihrer jüngsten Tochter darf sie auf einem Boot mitreisen. Eine Chance auf eine Zukunft, auf ein neues Leben. Doch sie hat Row niemals vergessen, und als sie auf der Reise Hinweise auf den Aufenthaltsort ihres Kindes bekommt, bringt sie die Crew dazu, den Kurs zu ändern. Eine dramatische Entscheidung mit der sie nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das aller auf dem Boot in große Gefahr bringt.

»Die herzzerreißende, oft harte Geschichte einer Mutter auf der Suche nach ihrer verlorenen Tochter in einer postapokalyptischen Welt. Wirkt lange nach.« Bestsellerautorin Liv Constantine

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 583

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

HarperCollins®

Copyright © 2020 by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH

Copyright © 2019 by Kassandra Montag Originaltitel: »After The Flood« erschienen bei: William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, US Published by arrangement with HarperCollins Publishers L.L.C., New York

Covergestaltung: semper smile Werbeagentur, München Coverabbildung: Paladin12, mycteria / shutterstock Design der Landkarte: Nick Springer / Springer Cartographics LLC Zitat Günter Grass aus: Günter Grass. Rede vom Verlust © Steidl Verlag, Göttingen, 1992 Lektorat: Rainer Schöttle E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN E-Book 9783959679022

www.harpercollins.de

Widmung

Für Andrew

Zitat

Nur was gänzlich verloren ist, fordert mit Leidenschaft endlose Benennungen heraus, diese Manie, den entschwundenen Gegenstand so lange beim Namen zu rufen, bis er sich meldet.

Günter Grass

Prolog

Kinder glauben, wir würden sie erschaffen, aber das stimmt nicht. Sie existieren bereits vorher, an irgendeinem anderen Ort, außerhalb von Raum und Zeit. Und wenn sie zur Welt kommen, erschaffen sie uns. Sie erschaffen uns, indem sie uns zuerst einmal zerbrechen.

Das habe ich an dem Tag gelernt, als plötzlich alles anders wurde. Ich stand im Obergeschoss und faltete Wäsche. Mein Rücken schmerzte, weil Pearl so schwer war. Ich trug sie im Inneren meines Körpers, wie ein großer Wal, der einen Menschen verschluckt hat und ihn in seinem Bauch hütet, bis er ihn wieder ausspuckt. Sie drehte sich, wie kein Fisch es je tun würde, atmete den Sauerstoff in meinem Blut und kauerte sich hinter den Rippen zusammen.

Rings um unser Haus stand das Wasser anderthalb Meter hoch. Es bedeckte Straßen, Wiesen, Zäune und Briefkästen. Die Flut hatte Nebraska erst vor wenigen Tagen überspült. Sie war in einer einzigen Welle über die Prärie geschwappt und hatte das Binnenmeer zurückgebracht, das in grauer Vorzeit hier gewesen war. Seither bestand die Welt aus Bergarchipelen und sehr viel Wasser. Als ich mich wenige Momente zuvor aus dem offenen Fenster gelehnt hatte, war mir mein Spiegelbild in der Flut schmutzig und verzerrt vorgekommen, als wäre ich in die Breite gezogen und achtlos in Stücke gerissen worden.

Ich faltete ein Hemd zusammen, als mich plötzlich Schreie aufschreckten. Die Stimme durchdrang mich wie eine Klinge aus Metall. Meine fünfjährige Tochter Row muss begriffen haben, was mit ihr geschah, denn sie kreischte: »Nein, nein, nein! Nicht ohne Mom!«

Ich ließ das Hemd fallen und rannte zum Fenster. Vor dem Haus tuckerte ein kleines Motorboot. Mein Ehemann Jacob schwamm zu ihm hin. Er paddelte mit einem Arm, mit dem anderen hielt er Row umklammert, die sich heftig gegen ihn wehrte. Als er versuchte, sie über die Bordwand zu hieven, stieß sie ihm einen Ellbogen ins Gesicht. In dem Boot stand ein Mann. Er beugte sich herab, um Row entgegenzunehmen. Sie war mit einer zu kleinen karierten Jacke und Jeans bekleidet. Ihre Halskette mit dem Anhänger schwang wie ein Pendel vor ihrer Brust hin und her. Sie zappelte und wand sich wie ein gefangener Fisch und spritzte Jacob Wasser in die Augen.

Ich riss das Fenster auf und schrie: »Jacob, was tust du da?«

Er wich meinem Blick aus und antwortete nicht. Row sah mich am Fenster stehen und rief nach mir. Dabei trat sie nach dem Mann, der sie unter den Achseln packte und an Bord hob.

Ich schlug mit der Faust an die Wand neben dem Fenster und schrie wieder zu ihnen hinunter. Während der Fremde Row festhielt, zog Jacob sich hoch und kletterte ins Boot. Am ganzen Körper zitternd zwängte ich mich durch das Fenster und sprang hinunter.

Als meine Füße den Boden unter der Wasseroberfläche berührten, rollte ich mich seitwärts ab, um den Aufprall abzufedern. Beim Auftauchen sah ich, dass Jacob zusammengezuckt war. Sein Gesicht sah nach wie vor angespannt und gequält aus. Inzwischen hielt er wieder Row, die immer noch um sich trat und nach ihrer Mom schrie.

Ich schwamm zu ihnen hinüber und stieß den Unrat auf der Wasseroberfläche zur Seite – eine Blechdose, eine alte Zeitung, eine tote Katze. Das Boot wirbelte mit aufheulendem Motor herum und schleuderte mir Gischt ins Gesicht. Als Row mir ihre kleinen Arme entgegenreckte, hielt Jacob sie zurück, und ihre Finger griffen ins Leere.

Ich schwamm weiter, während Row in der Ferne verschwand. Ihre Schreie klangen mir noch in den Ohren, als ich ihr kleines Gesicht, den kreisrund aufgerissenen Mund und die vom Wind zerzausten Haare nicht mehr sehen konnte.

Kapitel 1

Sieben Jahre später

Über dem Boot kreisten Möwen. Sie erinnerten mich an Row. Wie sie kreischend mit den Armen wedelte, als sie ihre ersten Schritte machte. Wie sie fast eine Stunde lang völlig regungslos am Platte River stand und mit mir zusammen den Zug der Kanadakraniche beobachtete. Sie hatte immer selbst wie ein Vogel gewirkt, mit ihrem zierlichen Körper und den rastlosen Augen, mit denen sie unablässig den Horizont absuchte – scheinbar jederzeit bereit, sich in die Lüfte zu erheben.

Unser Boot ankerte vor einer Felsküste, die früher einmal ein Teil von British Columbia gewesen war, knapp außerhalb einer kleinen Bucht, wo das Wasser in einer Senke zwischen zwei Berggipfeln stand. Wir verwendeten zwar immer noch die Namen der alten Meere, doch in Wahrheit waren sie längst zu einem einzigen riesigen Ozean zusammengeflossen, mit kleinen Fleckchen Festland darin, die wie vom Himmel gefallene Brotkrumen aussahen.

Am Horizont graute der Morgen. Pearl verstaute das Bettzeug unter der Persenning, dort, wo sie vor sieben Jahren zur Welt gekommen war. Während eines Gewittersturms, dessen Blitze so weiß glühend gewesen waren wie meine Schmerzen.

Als ich die Krebsreusen mit Ködern befüllte, kroch Pearl wieder unter der Abdeckung hervor. In einer Hand hielt sie eine kopflose Schlange, in der anderen ihr Messer. Um ihre Handgelenke wanden sich noch weitere Schlangen. Sie sahen wie Armbänder aus.

»Die werden wir heute Abend essen müssen«, sagte ich.

Sie warf mir einen missmutigen Blick zu. Pearl sah ihrer zierlichen Schwester überhaupt nicht ähnlich. Während Row meine dunklen Haare und grauen Augen geerbt hatte, schlug Pearl mit den zerzausten roten Locken und der sommersprossigen Nase eher nach ihrem Vater. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie sogar so dastand wie er – stabil und unverrückbar, mit beiden Beinen fest auf dem Boden, das Kinn leicht gehoben, die Schultern ein wenig zurückgenommen und die Brust herausgestreckt. Als wollte sie der Welt beweisen, dass sie keine Angst vor ihr habe.

Ich hatte sechs Jahre lang nach Row und Jacob gesucht. Nachdem sie verschwunden waren, bestiegen Großvater und ich sein selbst gebautes Boot, die Bird, und stachen ebenfalls in See. Kurz darauf war Pearl zur Welt gekommen. Ohne Großvater hätten Pearl und ich das erste Jahr nie überlebt. Während ich Pearl stillte, fing er Fische und sammelte Informationen von allen, denen wir begegneten. Außerdem brachte er mir bei, wie man segelt.

Seine Mutter hatte, wie ihre Vorfahren, Kajaks gebaut. Als Kind hatte er ihr dabei zugesehen, wie sie aus Holz eine Art Brustkorb formte, in dem ein Paddler so sicher aufgehoben war wie ein Ungeborenes im Bauch seiner Mutter. Da sein Vater Fischer war, hatte Großvater seine Kindheit in den Küstengewässern vor Alaska verbracht. Während der Hundertjährigen Flut war er gemeinsam mit Tausenden anderen landeinwärts bis nach Nebraska gezogen. Dort arbeitete er viele Jahre lang als Zimmermann und sehnte sich immer nach dem Meer.

Großvater hatte auch dann nach Jacob und Row Ausschau gehalten, wenn ich es nicht übers Herz brachte. An manchen Tagen konnte ich nur matt hinter ihm hertrotten und mich um Pearl kümmern. In jedem Dorf hatte er die Boote im Hafen nach ihnen abgesucht, in allen Saloons und Handelsposten Fotos von den beiden herumgezeigt. Und jedes Mal, wenn wir auf dem offenen Meer einem anderen Fischer begegnet waren, hatte Großvater ihn gefragt, ob er vielleicht Row und Jacob gesehen habe.

Aber dann war Großvater gestorben und hatte mich mit dieser Mammutaufgabe allein gelassen. Pearl war damals noch ein Säugling gewesen, und ich versank fast in Verzweiflung. Doch dann band ich sie mir mit einem alten Schal vor die Brust, wo sie sich gemütlich an mich schmiegen konnte, und machte da weiter, wo Großvater aufgehört hatte: Ich suchte die Häfen auf, fragte die Einheimischen aus und zeigte jedem die Fotos. Eine Zeit lang erfüllte es mich sogar mit neuer Energie, dass ich mehr tat, als nur ums Überleben zu kämpfen und einen Fisch nach dem anderen in unser kleines Boot zu ziehen … etwas, das mir Hoffnung gab.

Bis Pearl und ich vor einem Jahr in einem kleinen Dorf in den nördlichen Rockies angelegt hatten. Die Ladenfronten waren heruntergekommen, und in den staubigen Straßen häufte sich der Müll. Es war eines der überfülltesten Dörfer, in denen ich je gewesen war. Die Menschen eilten auf der Hauptstraße hin und her, in der es vor Verkaufsständen und fliegenden Händlern nur so wimmelte.

Wir kamen an einem Stand mit Waren vorbei, die vor der Flut auf den Berg hinaufgeschafft worden waren: mit Benzin und Kerosin gefüllte Milchkartons, Schmuck, der eingeschmolzen und zu etwas Neuem umgearbeitet werden konnte, eine Schubkarre, Lebensmittelkonserven, Angelruten und kistenweise Kleidung.

Der Standbesitzer nebenan verkaufte dagegen Dinge, die nach der Flut produziert oder gefunden worden waren: Pflanzen und Saatgut, Tontöpfe, Kerzen, ein Holzeimer, Alkohol aus der hiesigen Schnapsbrennerei und geschmiedete Messer. Er hatte auch Kräuterpäckchen im Angebot, die mit großspurigen Versprechen warben: WEIDENRINDE GEGEN FIEBER! ALOE VERA GEGEN VERBRENNUNGEN!

Ein paar der Gegenstände waren rostig und hatten offenkundig im Wasser gelegen. Die Händler bezahlten Taucher, damit sie in versunkenen Häusern nach Dingen stöberten, die vor der Flut liegen geblieben und seither nicht völlig verrottet waren, wie zum Beispiel einen korrodierten Schraubenzieher oder ein verschimmeltes gelbfleckiges Kissen.

Im Verkaufsstand gegenüber gab es ausschließlich kleine Fläschchen mit abgelaufenen Medikamenten und Munitionsschachteln, die von einer Frau mit einer Maschinenpistole bewacht wurden.

Ich transportierte alle Fische, die mir ins Netz gegangen waren, in einem Schulterbeutel und hielt den Gurt fest umklammert, während wir auf der Hauptstraße zum Handelsposten gingen. An der anderen Hand hielt ich Pearl. Ihre roten Haare waren so spröde, dass sie allmählich dicht über der Kopfhaut brachen. Ihre Haut war schuppig und leicht gebräunt, was aber nicht an der Sonne lag, sondern an einem beginnenden Skorbut. Ich musste Obst für sie und besseres Angelgerät für mich besorgen.

Im Handelsposten legte ich die Fische auf die Theke und begann, mit der Ladenbesitzerin zu feilschen. Sie war eine stämmige Schwarzhaarige mit starkem Akzent und einem zahnlosen Unterkiefer. Wir verhandelten eine Zeit lang hin und her und einigten uns schließlich auf eine Orange, eine Angelschnur, ein Vorfach und ein Fladenbrot. Nachdem ich alles in meinem Beutel verstaut hatte, breitete ich die Fotos von Row vor der Frau aus und fragte sie, ob sie das Mädchen auf den Bildern kenne.

Schweigend betrachtete sie einen Moment die Aufnahmen und schüttelte schließlich langsam den Kopf.

»Sind Sie sicher?«, fragte ich, irritiert von ihrem Zögern.

»Ich kenne kein Mädchen, das so aussieht«, sagte sie und packte weiter meinen Fisch weg.

Pearl und ich folgten der Hauptstraße zum Hafen hinunter, wo ich die Schiffe überprüfen wollte. In diesem dicht besiedelten Dorf musste Row der Ladenbesitzerin nicht unbedingt über den Weg gelaufen sein, selbst wenn sie hier war. Pearl und ich gingen Hand in Hand und hielten uns von den Händlern fern, die aus ihren Ständen heraus nach uns griffen. Unbeirrt riefen sie uns ihre Angebote hinterher: »Frische Zitronen! Hühnereier! Sperrholz zum halben Preis!«

Als ich vor mir ein Mädchen mit langen dunklen Haaren und einem blauen Kleid entdeckte, blieb ich unvermittelt stehen. Das war Rows Kleid: Es hatte das gleiche Paisleymuster, Rüschen am Saum und ausgestellte Ärmel. Mein Blickfeld verengte sich, und ich bekam kaum noch Luft. Ein Mann hielt mich am Ellbogen fest und wollte mir sein Brot aufdrängen, aber seine Stimme drang wie aus weiter Ferne an mein Ohr. Mir wurde schwindelig vom Anblick des Mädchens.

Mit Pearl im Schlepptau eilte ich ihr nach und stieß im Laufen einen Obstkarren um. Unten am Hafen glitzerte der Ozean kristallblau. Das Wasser sah plötzlich frisch und sauber aus.

Ich packte das Mädchen an der Schulter, drehte es zu mir herum und rief: »Row!« Gleich würde ich ihr Gesicht wiedersehen und sie in die Arme schließen.

Doch es war ein anderes Gesicht, das mich anstarrte.

»Fassen Sie mich nicht an«, zischte das Mädchen und entwand sich meinem Griff.

Ich wich einen Schritt zurück. »Entschuldige. Es tut mir leid.«

Das Mädchen lief weg und sah sich dabei immer wieder ängstlich nach mir um.

Ich stand auf der Straße, um mich herum wirbelte Staub auf. Pearl vergrub das Gesicht an meiner Hüfte und hustete.

Es ist ein anderes Mädchen, sagte ich mir und versuchte, mich auf diese neue Realität einzustellen.

Jemand stieß mich fest an und riss mir den Beutel von der Schulter. Pearl fiel zu Boden, ich stolperte zur Seite und stützte mich an einem Stand mit gebrauchten Reifen ab, um nicht auch noch hinzufallen.

»Hey!«, schrie ich der Frau hinterher, die von der Hauptstraße wegrannte und hinter einer Bude mit Stoffrollen verschwand. Ich setzte ihr nach, sprang über einen kleinen Wagen, der mit Küken beladen war, und wich einem alten Mann mit Gehstock aus.

Während ich rannte, drehte ich mich im Kreis und hielt nach der Diebin Ausschau. Die Menschen um mich herum gingen einfach weiter, als wäre nichts passiert. Die vielen Körper und Stimmen bereiteten mir Übelkeit. Ich suchte scheinbar ewig nach ihr, während es um mich herum dunkler wurde und die Sonne immer längere Schatten warf. Ich rannte und drehte mich im Kreis, bis ich stehen bleiben musste, um nicht zusammenzubrechen. Da merkte ich, dass ich nicht weit gekommen war, und sah die Straße hinauf zu Pearl, die immer noch neben dem Reifenstand wartete, wo sie hingefallen war.

Sie konnte mich zwischen den Menschen und Buden nicht sehen. Ihr ängstlicher Blick wanderte über die Menge, ihr Kinn bebte, und sie hielt sich einen Arm. Anscheinend hatte sie sich beim Sturz wehgetan. Die ganze Zeit über hatte sie einsam und verlassen dort ausgeharrt und auf meine Rückkehr gehofft. Die Orange in meinem Beutel, die ich für sie besorgt hatte, war alles, worauf ich an diesem Tag stolz gewesen war. Der einzige vorzeigbare Beweis, dass ich einigermaßen gut für Pearl sorgte.

Während ich sie nun ansah, fühlte ich mich leer und ausgebrannt. Wenn ich wachsamer und nicht abgelenkt gewesen wäre, hätte mir die Frau den Beutel auf keinen Fall so einfach von der Schulter ziehen können. Früher war ich immer auf der Hut gewesen. Doch mittlerweile war ich von meiner Trauer zermürbt, und meine Hoffnung, Row jemals wiederzufinden, zeugte eher von Wahnsinn als von Optimismus.

Allmählich dämmerte mir, wieso mir das blaue Kleid so bekannt vorgekommen war und warum mich sein Anblick dermaßen aufgewühlt hatte. Ja, Row hatte das gleiche Kleid besessen, aber Jacob hatte es nicht eingepackt, bevor er sie mir wegnahm. Ich hatte dieses Kleid, nachdem sie verschwunden war, in ihrem Schrank gefunden und es tagelang zum Schlafen mit ins Bett genommen. Ich hatte das Gesicht in ihrem Geruch vergraben und immerzu an dem Stoff genestelt. Es war mir in Erinnerung geblieben, weil sie es zurückgelassen hatte, nicht weil sie es möglicherweise irgendwo da draußen trug. Außerdem war sie mittlerweile älter und sicher längst zu groß für dieses Kleid. Mir war klar, dass sie in der Zwischenzeit gewachsen sein musste, aber in meiner Vorstellung war sie unverändert fünf und hatte immer noch ihr glockenhelles Lachen. Ob ich sie wohl sofort erkennen würde, falls ich ihr je begegnete?

Ich beschloss, dass es nun reichte. Ich hatte genug von der Verzweiflung, die mich jedes Mal befiel, wenn wir zu einem Handelsposten kamen und ich wieder keine Antworten oder ein Zeichen von ihr fand. Wenn ich wollte, dass Pearl und ich in dieser Welt überlebten, musste ich mich voll und ganz auf uns konzentrieren und alles andere ausblenden.

Also suchten wir von da an nicht mehr weiter nach Row und Jacob. Wenn Pearl mich hin und wieder fragte, wieso ich damit aufgehört hatte, erklärte ich ihr wahrheitsgemäß, dass ich nicht mehr konnte. Ich hatte das Gefühl, dass die beiden immer noch am Leben waren, und konnte nicht begreifen, dass ich in den wenigen verbliebenen von Wasser umschlossenen Bergdörfern keine Spur von ihnen fand.

Mittlerweile ließen wir uns nur noch ziellos treiben und nahmen alles, wie es kam. Dabei floss jeder Tag so übergangslos in den nächsten wie ein Fluss, der ins Meer mündet. Nacht für Nacht lag ich wach und lauschte auf Pearls Atem, den regelmäßigen Rhythmus ihres Körpers. Ich wusste, dass sie mein Anker war. Tag für Tag hatte ich Angst, dass ein Piratenschiff uns entdecken oder keine Fische ins Netz gehen würden und wir hungern mussten. Da ich immer wieder von Albträumen geplagt wurde, streckte ich oft mitten in der Nacht blitzartig den Arm nach Pearl aus und schreckte damit uns beide aus dem Schlaf. All diese Ängste reihten sich aneinander und ließen nur wenig Platz für Hoffnung.

Ich schloss die Krebsreusen, warf sie über die Bordwand und senkte sie auf eine Tiefe von zwanzig Metern ab. Dann sah ich zur Küste hinüber, deren Anblick mich eigenartigerweise beunruhigte. Das Ufer war ein von dunklen Gräsern und Sträuchern überzogenes Sumpfgebiet. Dahinter bedeckten Bäume den Berghang, Pappeln, Weiden und Ahorne, die mittlerweile über der alten Baumgrenze wuchsen. Die meisten waren noch Schösslinge. Die Küstenlinie beschrieb eine Kurve. Dahinter lag eine kleine Bucht, in der manchmal Händler vor Anker gingen oder Piraten lauerten. Ich hätte gerne nachgesehen, ob wir allein auf der Insel waren, da man an Land nicht so leicht entkommen konnte wie auf dem Meer. Aber es half nichts. Wir mussten von Bord und nach Wasser suchen. Ansonsten würden wir keinen weiteren Tag mehr durchhalten.

Pearl folgte meinem Blick. »Das sieht genauso aus wie die Küste mit diesen Leuten«, stichelte sie.

Ein paar Tage zuvor hatten wir aus der Ferne mit angesehen, wie Piraten ein Boot überfielen, und waren davongesegelt. Seither lag mir Pearl damit in den Ohren. Ich hatte mich mies gefühlt, als der Wind uns außer Sichtweite trug. Pearl war fassungslos gewesen, weil wir den Leuten in dem anderen Boot nicht geholfen hatten. Ich hatte ihr noch mal erklärt, wie wichtig es war, dass wir uns von anderen fernhielten. Doch insgeheim befürchtete ich, dass ich immer gefühlskälter wurde, je höher die Flut stieg, weil ich mich nun, da die ganze Welt von Wasser bedeckt war, in einer Dauerpanik befand, die jede andere Emotion verdrängte, und dass mein Herz zu einem kleinen harten Ding verschrumpelte, mit dem ich nichts mehr anzufangen wusste.

»Wie hätten wir es denn mit einem ganzen Piratenschiff aufnehmen sollen?«, fragte ich. »Das überlebt niemand.«

»Du hast es nicht mal versucht. Dir ist doch alles total egal!«

Ich schüttelte den Kopf. »Ich leide mehr darunter, als du dir vorstellen kannst. Aber man darf sich nicht immer alles so zu Herzen nehmen.« Am liebsten hätte ich ihr gesagt, dass mein Vorrat an Mitgefühl inzwischen aufgebraucht war. Vielleicht war es ja ganz gut, dass ich Row bisher noch nicht gefunden hatte. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, was ich tun würde, um sie wieder bei mir zu haben.

Da Pearl nichts sagte, fügte ich hinzu: »Heutzutage ist jeder auf sich allein gestellt.«

»Ich mag dich nicht«, stieß sie hervor und setzte sich mit dem Rücken zu mir hin.

Ich schloss die Augen und rieb mir den Nasenrücken. »Das musst du auch nicht.« Ich setzte mich neben sie, aber sie hielt weiter das Gesicht von mir abgewandt. »Hast du heute Nacht wieder diesen Traum gehabt?«, fragte ich so sanft wie möglich.

Sie nickte und quetschte das Blut der Schlange durch das Loch an deren Kopfende hinaus.

»Ich lasse nicht zu, dass das passiert«, sagte ich. »Wir bleiben zusammen. Für immer.« Ich strich ihr die Haare aus der Stirn und sah, wie ein Lächeln über ihr Gesicht glitt. Dann stand ich auf und warf einen Blick in die Zisterne. Sie war beinahe leer. Wir waren zwar von lauter Wasser umgeben, aber das war nicht trinkbar. Ich war so dehydriert, dass ich Kopfschmerzen hatte. Außerdem verschwamm mir allmählich die Sicht. Normalerweise regnete es fast täglich, aber im Moment herrschte Dürre. Wir mussten einen Gebirgsbach finden und das Wasser darin abkochen. Ich füllte Pearls Schlauch mit dem restlichen Trinkwasser und reichte ihn ihr.

Sie legte die Schlange zur Seite und wog den Schlauch in der Hand. »Du hast mir das ganze Wasser gegeben.«

»Ich habe schon was davon getrunken«, behauptete ich.

Aber Pearl durchschaute mich. Ich konnte ihr nie etwas vormachen. Jedenfalls nicht so erfolgreich wie mir selbst.

Nachdem ich mein Messer in den Gürtel gesteckt hatte, nahmen Pearl und ich die Muscheleimer und schwammen zum Ufer. Da, wo wir an Land kamen, war der Boden meiner Meinung nach zu nass für Muscheln. Also stapften wir durch das Sumpfgebiet, bis wir ein Stück weiter südlich an einen trockeneren Küstenabschnitt gelangten, der den ganzen Tag über von der Sonne beschienen wurde und von vielen kleinen Löchern übersät war. Wir nahmen Treibholzstücke und begannen zu graben, aber schon nach wenigen Minuten warf Pearl ihres beiseite.

»Wir werden überhaupt nichts finden«, beschwerte sie sich.

»Na gut«, erwiderte ich irritiert. Ich konnte vor Erschöpfung kaum die Arme heben. »Dann steig auf den Berg und schau, ob du einen Bach findest. Du musst nach Weiden Ausschau halten.«

»Ich weiß schon, wonach ich suchen muss.« Mit diesen Worten drehte Pearl sich um und versuchte, den Hang hinaufzurennen. Doch da die Ärmste immer noch an das Schlingern der Wellen gewöhnt war, stieß sie sich bei jedem Schritt zu fest vom Boden ab und schwankte beim Laufen hin und her.

Ich grub unterdessen weiter und häufte um mich herum Matschhügel auf. Als ich auf eine Muschel stieß, warf ich sie in den Eimer. Plötzlich glaubte ich, über den Wind und die Wellen hinweg hinter dem Hang Stimmen zu vernehmen. Ich setzte mich auf die Fersen und lauschte angestrengt – aber ich hörte nichts mehr. Ich war es gewohnt, dass mich an Land die Sinne täuschten und ich ein Lied hörte, auch wenn nirgendwo Musik spielte. Oder ich sah Großvater, obwohl er tot war. Als ob mich fester Boden unter den Füßen in die Vergangenheit und zu allem zurückversetzen würde, was mir früher vertraut gewesen war.

Ich beugte mich vor und vergrub die Hände erneut im Matsch. Einen Moment später landete eine weitere Muschel klappernd im Eimer. Als ich auf die nächste stieß, zerriss ein gellender Schrei die Stille. Ich erstarrte, hob den Blick und suchte den Hang nach Pearl ab.

Kapitel 2

Ich entdeckte Pearl ein Stück weiter oben am Berg, vor ein paar Sträuchern und einer steilen Felswand. Hinter ihr stand ein drahtiger Mann und hielt ihr eine Klinge an die Kehle. Sie hatte keine Chance, an das Messer an ihrem Fußgelenk heranzukommen.

Der Mann sah verzweifelt und leicht übergeschnappt aus. Ich stand langsam auf. Das Herz schlug mir bis zum Hals.

»Komm her«, rief er. Er hatte einen eigenartigen Akzent, den ich nicht einordnen konnte, abgehackt und mit harten Konsonanten.

»Okay«, erwiderte ich und ging auf ihn zu. Ich hob die Hände, um ihm zu signalisieren, dass ich ihn nicht angreifen wollte.

Als ich die beiden erreichte, sagte er: »Ihr kommt mit mir mit.«

Ich nickte.

»Ich habe ein Schiff«, erklärte er. »Ihr werdet schon sehen. Lass dein Messer fallen.«

Als ich mein Messer zückte und ihm zuwarf, stieg Panik in mir auf. Er steckte es in eine Scheide an seinem Gürtel und grinste mich breit an. Zwischen seinen Zähnen klafften Löcher. Seine Haut war rötlich braun und seine sandfarbenen Haare verfilzt. Auf eine seiner Schultern war ein Tiger tätowiert. Ich wusste, dass Piraten oft Tier-Tattoos hatten, aber ich konnte mich nicht erinnern, bei welcher Bande es ein Tiger war.

»Keine Angst, ich werde für euch sorgen. Da geht’s lang.«

Der Mann ging mit Pearl einen gewundenen Weg am Hang entlang, der Richtung Bucht führte. Ich folgte ihnen. Trockenes Gras zerkratzte mir die Fußknöchel, und ich geriet mehrfach ins Stolpern. Der Mann nahm Pearl die Klinge vom Hals, ließ aber weiterhin die Hand auf ihrer Schulter liegen. Ich wollte den Arm ausstrecken und sie von ihm wegreißen, aber sein Messer würde schneller wieder an ihrer Kehle sein, als ich Pearl aus seiner Reichweite ziehen konnte. Mir schossen mehrere Möglichkeiten durch den Kopf, wie es jetzt weitergehen würde. Vielleicht beschloss er, dass er nur eine von uns wollte, oder am Schiff warteten so viele Piraten, dass wir uns auf keinen Fall gegen sie alle wehren konnten.

Der Mann fing an, von der Kolonie zu erzählen, die seine Bande im Norden unterhielt. Ich wollte, dass er die Klappe hielt, damit ich nachdenken konnte. Er hatte eine Feldflasche über der Schulter hängen, die auf Höhe seiner Hüfte vor und zurück schwang. Ich hörte die Flüssigkeit, die darin herumschwappte, und einen Moment lang war mein Durst größer als meine Angst. Es juckte mir in den Fingern, den Verschluss abzuschrauben und Wasser in meinen ausgetrockneten Mund zu gießen.

»Es ist wichtig, dass wir wieder Nationen haben. Damit …« Der Mann streckte eine Hand aus, als wollte er Worte aus der Luft pflücken. »… alles organisiert ist.« Er nickte zufrieden. »So war es schon immer, auch ganz früher, als wir noch in Höhlen lebten. Wenn sich die Menschen nicht organisieren, werden wir alle sterben.«

Mittlerweile versuchten mehrere Banden, neue Staaten zu gründen. Sie segelten von einer Insel zur nächsten, wo sie Militärbasen und Häfen errichteten, die verbliebenen Einheimischen überwältigten und Kolonien gründeten. Die meisten von ihnen hatten anfangs nur ein einziges Schiff, mit dem sie andere Schiffe kaperten, bevor sie versuchten, sich Gemeinden an Land einzuverleiben.

Der Mann sah mich über die Schulter hinweg an. Ich nickte, stumm und unterwürfig. Mittlerweile waren wir einen knappen Kilometer von unserem Boot entfernt. Als wir die Stelle erreichten, wo der Pfad um den Berg bog, führte der weitere Weg dicht an einer steilen Klippe entlang. Ich überlegte, ob ich Pearl packen und mit ihr in die Tiefe springen sollte. Aber in der Brandung dort unten würden wir es nicht bis zu unserem Boot zurückschaffen. Außerdem wusste ich nicht, ob unter der Wasseroberfläche gefährliche Felsen lauerten.

Der Mann sprach indes über die Brutschiffe seiner Bande. Von den Frauen wurde erwartet, dass sie möglichst jedes Jahr ein Kind zur Welt brachten, damit den Piratenmannschaften nicht der Nachwuchs ausging. Sobald ein Mädchen seine erste Menstruation hatte, kam es auf ein Brutschiff. Bis dahin wurde es in einer der Kolonien gefangen gehalten.

Beim Fischen war ich bereits an Brutschiffen vorbeigekommen. Sie waren an ihren Flaggen zu erkennen, die einen roten Kreis auf weißem Grund zeigten und Außenstehende davor warnten, sich den Schiffen zu nähern. Da sich Krankheiten an Land schnell verbreiteten, glaubten die Piraten, Babys seien auf dem Meer sicherer, was oft auch stimmte. Es sei denn, auf einem von den Brutschiffen brach eine Epidemie aus, die jeden an Bord dahinraffte. Dann trieben sie als Geisterschiffe führerlos dahin, bis sie früher oder später an einem Berg zerschellten und auf den Grund des Meeres sanken.

»Ich weiß, was du denkst«, fuhr der Mann fort, »aber die Lost Abbots, also wir … wir wissen, was wir tun. Man kann keine Nation ohne Volk aufbauen, ohne Steuern und ohne Leute, die diese Steuern eintreiben. Nur so können wir alles organisieren.« Er sah mich an. »Ist das deine Kleine?«

Ich erschrak und schüttelte den Kopf. »Die habe ich vor ein paar Jahren an irgendeiner Küste aufgegabelt.« Wahrscheinlich war er weniger geneigt, uns voneinander zu trennen, wenn er uns nicht für Mutter und Tochter hielt.

Der Mann nickte. »Verstehe. Sie ist bestimmt nützlich.«

Während wir den Berg umrundeten, schlug der Wind um, worauf wir Stimmen und das Getöse von Leuten hören konnten, die auf einem Schiff in der Bucht arbeiteten.

Der Mann wandte sich wieder zu mir um. »Du erinnerst mich an ein Mädchen aus einer unserer Kolonien.«

Ich hörte ihm kaum zu. Wenn ich mich auf ihn stürzte, würde ich ihm den rechten Arm auf den Rücken drehen und mein Messer aus seinem Gürtel ziehen können.

Als er Pearls Haare berührte, krampfte sich mein Magen zusammen: Von seinem Handgelenk baumelte eine Goldkette mit einem Anhänger aus Kanonenbaumholz, in den ein Kranich graviert war. Es war Rows Halskette. Den Anhänger hatte Großvater ihr in dem Sommer geschnitzt, als wir bei den Kranichen gewesen waren. Er war unbemalt, bis auf den roten Farbfleck, den Großvater zwischen die Augen und den Schnabel des Kranichs getupft hatte.

Ich blieb stehen. »Woher hast du das?« Mein Herz begann so schnell zu schlagen wie die Flügel eines Kolibris.

Er sah auf sein Handgelenk hinunter. »Von dem Mädchen, von dem ich dir gerade erzählt habe. So ein süßes Ding. Unfassbar, dass sie nicht draufgegangen ist. Sah gar nicht danach aus …« Er deutete mit seinem Messer auf die Bucht. »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«

Ich sprang ihn an und fegte mit einem sensenartigen Fußtritt sein rechtes Bein unter ihm weg. Als er auf dem Boden lag, rammte ich ihm einen Ellbogen in den Solarplexus. Er stieß keuchend die Luft aus. Ich trat auf die Hand, mit der er das Messer hielt, entwand es ihm und zielte mit der Spitze auf seine Brust.

»Wo ist sie?«, flüsterte ich atemlos.

»Mom …«, sagte Pearl.

»Schau weg«, befahl ich ihr. »Wo ist sie?« Ich drückte das Messer ein wenig fester zwischen seine Rippen, sodass die Spitze die Haut durchbohrte. Er knirschte mit den Zähnen, und Schweiß trat auf seine Stirn.

»Valley«, zischte er. »Im Valley.« Sein Blick zuckte zur Bucht hinüber.

»Und ihr Vater?«

Er sah mich verwirrt an. »Sie hatte keinen Vater dabei. Der ist wahrscheinlich tot.«

»Wann war das? Wann hast du sie gesehen?«

Der Mann presste die Augen zusammen. »Keine Ahnung. Vor einem Monat vielleicht. Wir sind direkt danach hierhergefahren.«

»Ist sie immer noch dort?«

»Soweit ich weiß, ja. Sie ist noch nicht alt genug …« Er zuckte zusammen und zog scharf die Luft ein. Fast hätte er gesagt, nicht alt genug für die Brutschiffe.

»Hast du ihr wehgetan?«

Trotz seiner misslichen Lage huschte ein zufriedenes Grinsen über sein Gesicht, und seine Augen glänzten. »Sie hat sich nicht groß beschwert.«

Ich stieß ihm das Messer bis zum Heft in den Leib und schlitzte ihn auf wie einen Fisch.

Kapitel 3

Pearl und ich nahmen dem Mann die Trinkflasche ab und stießen ihn über die Klippe. Während wir zurückrannten, konnte ich nur an seine Mannschaft in der Bucht denken. Wann würden sie sich wohl auf die Suche nach ihm machen? Der Wind war stark genug, um uns schnell nach Süden zu tragen. Und sobald die Bird hinter dem nächsten Berg verschwunden war, würde es schwer werden, uns aufzuspüren.

Als wir an Bord waren, lichtete ich sofort den Anker. Pearl richtete die Segel aus. Wir gewannen an Fahrt, und die Küste fiel schnell hinter uns zurück. Aber ich hatte immer noch das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Ich versteckte mich vor Pearl unter der Persenning, da ich fast genauso sehr am ganzen Leib zitterte wie der Mann im Moment seines Todes. Das war nicht die erste bewaffnete Auseinandersetzung gewesen, in die ich geraten war, aber ich hatte noch nie jemanden getötet. Ihm das Leben zu nehmen war gewesen, als wäre ich durch eine Tür getreten und befände mich nun in einer anderen Welt – an einem Ort, den ich zwar kannte, aber vergessen und verdrängt hatte. Ich fühlte mich dadurch nicht mächtiger, sondern nur noch einsamer.

Wir segelten drei Tage lang in südlicher Richtung und erreichten schließlich Apple Falls, einen kleinen Handelshafen an einem Berg im früheren British Columbia. Das Wasser in der Feldflasche hatte nur einen Tag lang gereicht, doch am Abend des zweiten Tages war gerade so viel Regen gefallen, dass wir nicht krank vor Durst waren, als wir in Apple Falls einliefen. Ich warf den Anker und sah Pearl an. Sie stand am Bug und betrachtete den Ort.

»Ich wollte nicht, dass du das siehst«, sagte ich und beobachtete, wie sie darauf reagierte. Seit unserer Begegnung mit dem Mann hatte Pearl nicht viel mit mir gesprochen.

Sie zuckte die Achseln.

»Dir ist klar, dass er uns wehtun wollte, oder?«, fragte ich. »Findest du, ich hätte es nicht tun sollen? Glaubst du etwa, dass er ein guter Mensch war?«

»Ich fand es einfach schrecklich. Alles, was passiert ist.« Sie sprach ganz leise und schwieg einen Moment nachdenklich, bevor sie weiterredete. »Verzweifelte Menschen.« Sie sah mich eindringlich an. Immer wenn sie mich fragte, warum sich jemand grausam verhielt, erklärte ich ihr, verzweifelte Menschen täten manchmal verzweifelte Dinge.

»Ja«, erwiderte ich.

»Werden wir jetzt nach ihr suchen?«

»Ja«, sagte ich, bevor mir bewusst wurde, dass ich diese Entscheidung bereits getroffen hatte. Sie hatte nichts mit Vernunft zu tun. Ich wusste einfach, dass Row in Gefahr war und ich ihr helfen musste. Mir blieb gar keine andere Wahl, so wie der Regen nur nach unten fallen und nicht auf halber Strecke umkehren und wieder in den Himmel zurückkehren kann.

Für mich kam diese Erkenntnis wie ein Schock, aber Pearl wirkte nicht überrascht. Sie sah mich bloß an und fragte: »Wird Row mich mögen?«

Ich ging zu ihr, hockte mich vor sie hin und nahm sie in die Arme. Ich vergrub das Gesicht in ihren Haaren. Sie rochen nach Salzwasser und Ingwer. Pearl fühlte sich genauso zart und verletzlich an wie in der Nacht, in der ich sie zur Welt gebracht hatte. »Da bin ich mir sicher.«

»Wird uns nichts passieren?«

»Alles wird gut.«

»Du hast gesagt, dass jeder auf sich allein gestellt ist«, sagte Pearl. »Ich möchte aber nicht allein sein.«

Mir wurde eng um die Brust, und ich zog sie erneut an mich. »Du wirst nie allein sein«, versprach ich ihr und küsste sie auf den Scheitel. Dann deutete ich auf die Eimer mit den Fischen, die wir an Deck gestellt hatten. »Lass uns die mal zählen.«

Während ich die Fische in den Händen wog und überlegte, wie viel sie wert waren, wanderten meine Gedanken immer wieder zu Row. Ich stellte sie mir ganz allein an irgendeiner Küste vor. War Jacob tot? Hatte er sie im Stich gelassen? Bei diesem Gedanken zitterten mir vor Wut die Hände. Das sähe ihm ähnlich. Er lässt andere hängen. Immer wieder.

Aber ihr würde er das nicht antun, redete ich mir ein, als ich merkte, dass sich wieder der alte Zorn in mir regte, der mich nach ihrem Verschwinden jahrelang jede Nacht wach gehalten hatte. Davor war ich blind vor Liebe gewesen, und ich wusste, dass mich jetzt der Hass blind machte. Ich musste mich konzentrieren, einzig und allein an Row denken und ihn vergessen.

Während wir die letzten drei Tage lang unterwegs gewesen waren, hatte ein Teil von mir unentwegt an Row gedacht. Es kam mir vor, als schmiedete mein Körper ständig Pläne, wie ich zu ihr gelangen konnte, während mein Bewusstsein damit beschäftigt war, ein Tau zu belegen, die Angelschnur aufzuspulen oder irgendeine der anderen alltäglichen Aufgaben zu verrichten, die mich bei Verstand hielten. Ich stand unter Schock und war in Panik, seit ich erfahren hatte, dass sie noch lebte, doch gleichzeitig erfüllte mich auch eine Art animalische Ruhe, während ich auf dem Boot arbeitete, als wäre nichts geschehen. Dass sie noch lebte, hatte ich gehofft, aber auch befürchtet. Denn nun musste ich, komme, was wolle, zu ihr und alles riskieren. Was wäre ich für eine Mutter, wenn ich mein Kind in höchster Not im Stich ließe? Aber würde ich nicht stattdessen Pearl im Stich lassen, wenn ich sie auf diese Reise mitnahm? Wenn ich der friedlichen Existenz ein Ende bereitete, die wir uns gemeinsam aufgebaut hatten?

Pearl und ich verstauten den Lachs und den Heilbutt in vier Körben. Den Lachs hatten wir bereits an Bord ausgenommen und geräuchert, aber den Heilbutt hatte ich erst an diesem Morgen gefangen, was uns beim Feilschen vielleicht einen Vorteil verschaffte.

Apple Falls war nach den Apfelbäumen benannt, die dort auf einer Lichtung zwischen zwei Berggipfeln wuchsen. Auf beiden Bergen standen Wachtürme, von denen Obstwächter auf Diebe schossen.

Ich hoffte, dass wir wenigstens einen halben Korb Äpfel herausschlagen würden und dazu noch Getreide und Saatgut. Beim letzten Handelsposten hatten wir lediglich drei Fischkörbe dabeigehabt und dafür kaum die Seile, das Öl und das Mehl bekommen, das wir brauchten. Das Saatgut benötigten wir, damit ich an Bord mehr Gemüse ziehen konnte. Im Moment hatten wir nur eine halb tote Tomatenpflanze. Von meiner alten Freundin Beatrice, die in Apple Falls lebte, würde ich für die Fische mehr bekommen als in irgendeinem anderen Hafen.

Wellen plätscherten an das steile Felsenufer. Als Kaimauer diente ein schmaler Torfvorsprung. Der Holzsteg, der im Lauf der Jahre darübergelegt worden war, versank halb im Boden.

Wir legten an und beglichen die Hafengebühr mit einer Kiste voller Metallabfälle, die ich beim Fischen an einer seichten Stelle gefunden hatte. Die Bird war eines der kleinsten Boote im Hafen, aber solide gebaut. Großvater hatte sie so konstruiert, dass sie schlicht und leicht zu manövrieren war. Mit einem quadratischen Segel, einer Steuerpinne, einer Stakstange, links und rechts einem Ruder und einer Persenning aus alten Lumpen und einer Plastikplane, unter der wir schliefen. Er hatte sie zu Beginn der Sechsjährigen Flut aus den Bäumen in unserem Garten in Nebraska gezimmert, als wir begriffen hatten, dass wir nur überleben konnten, wenn wir unser Heil in der Flucht suchten.

Bei meiner Geburt waren die Küstenregionen in aller Welt bereits überflutet gewesen. Viele Staaten hatten einen Großteil ihres Hoheitsgebiets eingebüßt. Zahlreiche Migranten zogen ins Landesinnere, und plötzlich wurde Nebraska zu einem pulsierenden Bevölkerungszentrum. Damals wusste keiner, dass uns das Schlimmste noch bevorstand – die große Flut, die sechs Jahre dauerte und höher stieg, als irgendwer sich hätte vorstellen können. Ganze Länder befanden sich plötzlich auf dem Meeresgrund, und mit jeder versunkenen Stadt entstand ein neues Atlantis.

Vor der Sechsjährigen Flut hatte es zahlreiche Beben und immer wieder Tsunamis gegeben. Die Erdkruste schien damals vor lauter Energie zu bersten. Wenn ich die Hand ausstreckte, fühlte sich die heiße Luft wie der Puls eines unsichtbaren Tiers an. Im Radio kursierten Gerüchte, dass der Meeresboden aufgebrochen sei und Wasser aus dem Erdinneren in die Ozeane fließen würde. Aber wir erfuhren nie, was tatsächlich geschah, und bekamen nur mit, dass das Wasser um uns herum immer höher stieg, wie ein nasses Grab, das uns entgegenwuchs.

Die Menschen nannten das Hochwasser, bei dem die Küsten verschwunden waren, die Hundertjährige Flut, obwohl sie nicht ganz hundert Jahre gedauert hatte. Keiner konnte ihren genauen Anfang bestimmen. Es war nicht wie bei einem Krieg, der an einem klar definierten Datum ausbricht, an das wir uns später erinnern können. Aber mit ziemlicher Sicherheit dauerte sie annähernd hundert Jahre, etwas länger als ein Menschenleben. Laut Großvater hatte es New Orleans bei der Geburt seiner Mutter noch gegeben. Als sie starb, existierte es bereits nicht mehr.

Auf die Hundertjährige Flut folgte eine ganze Reihe von Migrationsbewegungen und Rohstoffkriegen. Meine Mutter hatte mir oft vom Untergang der Metropolen erzählt, als die Stromversorgung und das Internet nicht mehr richtig funktionierten und die Großstädter immer häufiger vor Haustüren in Indiana, Iowa und Colorado auftauchten, wo sie sich verängstigt und erschöpft an ihre Habseligkeiten klammerten und um Einlass baten.

Kurz vor Ende der Hundertjährigen Flut zog die Regierung, die damals bereits weitgehend machtlos war, ins Landesinnere um. Ich war siebzehn, als ich aus dem Radio erfuhr, dass der Präsident einem Anschlag zum Opfer gefallen sei. Doch einen Monat später hörte ich von einem durchreisenden Flüchtling, dass er sich in Wahrheit in die Rocky Mountains abgesetzt habe. Als Nächstes hieß es, das Militär habe geputscht und die Macht im Kongress an sich gerissen, worauf viele Regierungsmitglieder die Flucht ergriffen hätten. Zu diesem Zeitpunkt brach das Kommunikationsnetz zusammen, und die weiteren Ereignisse in der Welt reduzierten sich auf Gerüchte, an denen ich schon bald das Interesse verlor.

Ich war neunzehn, als die Sechsjährige Flut einsetzte, und hatte gerade Jacob kennengelernt. Ich erinnere mich noch, wie ich neben ihm stand und im Fernsehen das Weiße Haus im Hochwasser versinken sah. Nur die Flagge auf dem Dach schaute noch heraus. Mit jeder Welle wurde sie immer nasser, bis sie triefend am Mast hing. Ich stellte mir das Innere des Weißen Hauses vor, die vielen Gesichter, die aus den Gemälden blickten, das Wasser, das durch die Gänge in alle Zimmer floss, manchmal rauschend, dann wieder ganz leise.

Das letzte Mal zusammen ferngesehen hatten meine Mutter und ich irgendwann im zweiten Jahr der Sechsjährigen Flut – ich war damals gerade mit Row schwanger. Es lief eine Reportage, in der ein Mann auf einer aufblasbaren Badeinsel vorkam. Er balancierte eine Whiskeyflasche auf dem Bauch und grinste in den Himmel hinauf, während er umgeben von Müll an einem Wolkenkratzer vorübertrieb. Jeder Mensch reagiert anders, hatte meine Mutter immer gesagt.

Das galt auch für meinen Vater, der mir als Erster klarmachte, was die Flut bedeutete. Für mich war es ganz normal, dass das Internet und das Telefonnetz regelmäßig ausfielen. Das Gleiche galt für die langen Schlangen vor den Suppenküchen. Aber als ich sechs war, kam ich eines Tages früher von der Schule nach Hause, weil ich Kopfschmerzen hatte. Durch die offene Tür des Gartenschuppens konnte ich nur den Oberkörper und die Beine erkennen. Ich ging näher heran, blickte nach oben und sah sein Gesicht. Mein Vater hatte sich mit einem Seil an einem der Deckenbalken erhängt.

Ich weiß noch, wie ich schrie und zurückwich. Mein Körper fühlte sich an, als bestünde er aus lauter kleinen Glassplittern. Sogar atmen tat mir weh. Ich rannte ins Haus und suchte nach meiner Mutter, aber sie war noch nicht von der Arbeit zurück. Die Mobilfunkmasten funktionierten in diesem Monat nicht, und so musste ich mich auf die Vordertreppe setzen und warten, bis meine Mutter heimkam. Ich überlegte, wie ich es ihr sagen sollte, aber die Wörter zuckten vor mir zurück, und mein Verstand kapselte sich von der Realität ab. Ich fühle mich auch heute noch oft wie dieses Kind, das eine Ewigkeit auf der Treppe saß und wartete, mein Geist so leer wie ein ausgelöffelter Suppenteller.

Als meine Mutter schließlich kam, fanden wir auf dem Tisch einen fast leeren Einkaufsbeutel und daneben eine Nachricht von meinem Vater: »Alle Regale waren ausgeräumt. Es tut mir leid.«

Ich dachte, sobald ich eigene Kinder haben würde, könnte ich ihn besser verstehen und seine Verzweiflung nachvollziehen. Aber da täuschte ich mich. Nachdem ich selbst Mutter geworden war, hasste ich ihn sogar noch mehr.

Pearl zupfte an meiner Hand und deutete auf einen Wagen voller Äpfel, der direkt neben dem Kai stand.

Ich nickte. »Wir werden sicher ein paar bekommen.«

Im Dorf wimmelte es nur so von Menschen, und Pearl hielt sich eng an meiner Seite. Wir schlangen die Fischkörbe über zwei lange Stangen, sodass wir sie auf den Schultern tragen konnten, und folgten dem langen gewundenen Pfad, der zwischen den beiden Bergen hindurchführte.

Ich war froh, wieder an Land zu sein. Allerdings befiel mich inmitten all der Leute eine Unruhe, wie ich sie mit Pearl allein auf den Wellen noch nie erlebt hatte. Es war ein Gefühl von Kontrollverlust. Ich war die Fremde, die in jedem neuen Handelsposten erst einmal die vor Ort geltenden Regeln begreifen musste.

Pearl war in dieser Hinsicht weniger ambivalent als ich. Das Einzige, was ihr an unseren Landgängen gefiel, war die Schlangenjagd. Sie war schon als Baby nicht gern an Land gewesen und hatte nicht einschlafen können, wenn wir nachts am Ufer kampierten. Manchmal wurde ihr sogar übel, wenn sie festen Boden unter den Füßen hatte, und sie musste eine Runde schwimmen gehen, um ihre Nerven zu beruhigen.

Überall ragten die Stümpfe gefällter Bäume aus der Erde, die von einer dicken Schicht Gräser und Sträucher überwuchert war. Auf dem Pfad herrschte dichtes Gedränge. Ein alter Mann stieß mit zwei jüngeren zusammen, die ein Kanu trugen, eine Frau schob ihre beiden kleinen Kinder vor sich her. Sämtliche Kleidungsstücke, die ich sah, waren schmutzig und zerrissen. Mir wurde leicht übel vom Geruch der vielen Leute, die hier so dicht aufeinander lebten. Die meisten Menschen, die ich in Häfen sah, waren älter als Pearl, und Apple Falls bildete da keine Ausnahme. Immer wieder hörte ich Leute darüber debattieren, dass die Menschheit möglicherweise aussterben würde – und was man tun sollte, um das zu verhindern.

Irgendwer schlug einen von Pearls Körben von der Tragestange. Ich fluchte und sammelte die Fische schnell wieder vom Boden auf. Wir gingen an der großen Handelsniederlassung und dem Saloon vorbei und überquerten den Marktplatz, wo es nach Kohl und frisch geschnittenem Obst roch. Auf dem Weg zu Beatrice’ Zelt kamen wir an den Hütten am Dorfrand vorbei. Sie bestanden aus Brettern oder Metallteilen und Steinen, die wie Ziegel übereinandergeschichtet waren. Auf dem schmutzigen Vorplatz einer Hütte saß ein kleiner Junge und putzte Fische. Er trug ein Halsband mit einer Leine daran, deren anderes Ende an einem Metallpfosten festgebunden war.

Der Junge sah mich an. Sein Rücken war mit blauen Flecken übersät, die wie dunkle Blumen aussahen. Eine Frau trat aus der Hütte. Sie stellte sich mit verschränkten Armen vor die Tür und erwiderte meinen Blick. Ich wandte mich ab und ging eilig weiter.

Beatrice’ Zelt stand am südlichen Fuß des Berges, hinter ein paar Mammutbäumen versteckt. Beatrice hatte mir erzählt, dass sie manchmal nachts von Axtschlägen aufgeschreckt wurde und die Bäume mit einer Schrotflinte gegen Holzdiebe verteidigte. Sie hatte mir außerdem anvertraut, dass sie nur noch vier Patronen besaß.

Pearl und ich gingen in die Hocke und ließen die Körbe von den Schultern gleiten.

»Beatrice?«, rief ich.

Als sie nicht gleich antwortete, machte ich mir Sorgen, dass sie vielleicht nicht mehr in dem Zelt wohnte und weggezogen war.

»Beatrice?«

Lächelnd streckte sie den Kopf aus dem Zelt. Ihre langen grauen Haare trug sie wie immer in einem geflochtenen Zopf auf dem Rücken, und die Sonne hatte die Falten in ihrem Gesicht noch vertieft.

Sie lief fröhlich auf uns zu und zog Pearl in eine Umarmung. »Ich habe mich schon gefragt, wann ich euch wiedersehen würde.« Beatrice sah zwischen Pearl und mir hin und her und schien uns mit ihren Blicken aufsaugen zu wollen. Genau wie ich Angst davor hatte, dass wir eines Tages herkommen und einen neuen Bewohner in ihrem Zelt antreffen würden, graute ihr bei der Vorstellung, dass wir möglicherweise nie mehr auftauchten.

Nachdem sie mich ebenfalls umarmt hatte, schob sie mich von sich fort und sah mich forschend an. »Was ist los? Irgendetwas ist passiert.«

»Ich weiß, wo sie ist, Beatrice. Und ich brauche deine Hilfe.«

Kapitel 4

Beatrice’ Zelt war der bequemste Ort, an dem ich mich in den vergangenen sieben Jahren aufgehalten hatte, also seit Großvater und ich in See gestochen waren. Auf dem Grasboden lag ein orientalischer Teppich ausgebreitet, in der Mitte des Zelts stand ein Couchtisch und an der Seite eine Pritsche, auf der mehrere Steppdecken lagen. An den Wänden waren Körbe und Eimer voller Kleinkram aufgereiht: Zwirn, aufgerollte Schnüre, Äpfel und leere Plastikflaschen.

Beatrice huschte drahtig und flink wie ein Käfer im Zelt herum. Sie trug ein langes graues Hemd, eine locker sitzende Hose und Sandalen. »Zuerst das Geschäftliche, dann reden wir.« Sie reichte mir eine Blechtasse mit Wasser.

»Also, was hast du dabei?«, fragte sie und warf einen Blick in unsere Körbe. »Nur Fische? – Myra!«

»Nicht bloß Lachs«, entgegnete ich. »Es sind auch ein paar Heilbutte dabei. Schöne dicke. Aus dem hier kann man ein großes Filet herausschneiden.« Ich deutete auf den größten Heilbutt, den ich obenauf in den Korb gelegt hatte.

»Kein Treibholz, kein Metall, keine Pelze …«

»Wo soll ich denn Pelze herbekommen?«

»Du hast gesagt, dein Boot ist viereinhalb Meter lang. Darauf könntest du ein oder zwei Ziegen unterbringen. Dann hättest du Milch und irgendwann mal ihre Felle.«

»Nutztiere sind auf dem Meer ein Albtraum«, sagte ich. »Sie überleben nie lange. Jedenfalls nicht lange genug, um sich fortzupflanzen. Sie sind die Mühe nicht wert.« Ich hatte nichts dagegen, dass sie mit mir schimpfte, weil ich wusste, dass es ihr ein mütterliches Bedürfnis war, zu tadeln und zu trösten.

Beatrice bückte sich und sah die Fische durch. »Auf einem Schiff könntest du problemlos Leder gerben. Bei all der Sonne.«

Letztlich gab sie mir für alle Fische zusammen eine zweite Tomatenpflanze, ein paar Meter Baumwolle, ein neues Messer und zwei kleine Beutel Weizenkeime. Das war ein besseres Ergebnis, als ich erwartet hatte, und nur möglich, weil Beatrice überaus großzügig zu Pearl und mir war. Sie und mein Großvater hatten sich Jahre zuvor angefreundet, und nach seinem Tod war Beatrice bei unseren Tauschgeschäften immer freigiebiger geworden. Ich fühlte mich deswegen gleichzeitig schuldig und dankbar. Obwohl ich in vielen Handelsposten als verlässliche Fischerin galt, kamen Pearl und ich kaum über die Runden.

Beatrice zeigte auf den Couchtisch, und Pearl und ich nahmen auf dem Boden Platz, während sie hinausging, um ein Feuer anzuzünden und das Abendessen zuzubereiten. Wir aßen einen der Lachse, die ich mitgebracht hatte, mit gekochten Kartoffeln und Kohl, und zum Nachtisch gab es für jeden einen Apfel. Sobald sie aufgegessen hatte, machte Pearl es sich in einer Ecke bequem und schlief ein. Beatrice und ich sprachen leise weiter, während es draußen immer dunkler wurde.

Beatrice schenkte mir einen Tee ein. Er schmeckte nach Minze und Kräutern, und auf seiner Oberfläche trieben Blätter. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich innerlich wappnete.

»Also, wo ist sie?«, fragte sie schließlich.

»An einem Ort namens Valley. Hast du je davon gehört?«

Beatrice nickte. »Ich habe einmal mit Leuten von dort Geschäfte gemacht. Es ist eine kleine Siedlung – mit vielleicht ein paar Hundert Einwohnern. Wer es bis dahin schafft, kommt normalerweise nicht zurück. Zu abgelegen. Und die See ist dort oben stürmisch.« Sie sah mich lange an.

»Wo ist das?«

»Woher hast du diese Information?«, fragte sie. »Kannst du der Quelle vertrauen?«

»Ein Pirat von den Lost Abbots hat es mir gesagt. Ich glaube nicht, dass er mich angelogen hat. Das meiste hat er mir schon davor …« Plötzlich wurde mir unwohl, und ich verstummte.

Ein verständnisvoller Ausdruck glitt über Beatrice’ Gesicht. »War er dein Erster?«

Ich nickte. »Er hat Pearl und mich gefangen genommen.«

»Dann hat sich das Kampftraining ja gelohnt«, sagte sie, wobei sie eher traurig als zufrieden klang. Großvater hatte mich gelehrt, wie man segelt und Fische fängt, aber von Beatrice wusste ich, wie man sich zur Wehr setzt. Nachdem Großvater gestorben war, übten Beatrice und ich häufig unter den Bäumen, die ihr Zelt umgaben. Ich stand ein paar Schritte von ihr entfernt und ahmte die Bewegungen ihrer Hände und Füße nach. Ihr Vater hatte ihr zur Zeit der ersten Flüchtlingszüge beigebracht, mit Messern zu kämpfen. Sie nahm mich ziemlich hart ran, stellte mir ein Bein oder verdrehte mir den Arm so fest auf den Rücken, dass er fast brach.

Aus dem Tee vor mir stieg Dampf auf, und ich wärmte mir die Hand an der Tasse. Offenbar versuchte mein Körper unwillkürlich, sich zu beruhigen, doch in meinem Inneren schien alles zu bröckeln, und mir war, als zerbräche ich in tausend Stücke.

»Kannst du mir helfen?«, fragte ich. »Hast du Landkarten?« Ich wusste, dass sie welche besaß. Für ihre Karten konnte sie Feuerholz und Land bekommen, was einer der Gründe dafür war, dass sie nachts mit einem Gewehr in Griffweite schlafen musste. Ich hatte noch nie vom Valley gehört, allerdings ging mir das mit vielen Orten so.

Als Beatrice nicht antwortete, sagte ich: »Du möchtest nicht, dass ich gehe.«

»Weißt du denn inzwischen, wie man navigiert?«, fragte sie.

Da ich es nicht konnte, segelte ich nur zwischen den Handelsposten an der Pazifikküste hin und her, die ich von meinen Fahrten mit Großvater gut kannte.

»Beatrice, sie ist in Gefahr«, sagte ich. »Wenn die Lost Abbots dort sind, ist das Valley inzwischen eine Kolonie. Weißt du, wie alt sie ist? Fast zwölf. Sie werden sie bald auf ein Brutschiff bringen.«

»Jacob beschützt sie sicher. Vielleicht zahlt er irgendwelche zusätzlichen Steuern, damit sie auf kein Schiff muss.«

»Der Pirat hat gesagt, dass kein Vater bei ihr war«, erwiderte ich.

Beatrice sah zu Pearl hinüber, die eingerollt auf der Seite lag und mit friedlichem Gesichtsausdruck schlief. Eine Schlange streckte den Kopf aus einer ihrer Hosentaschen und glitt über ihr Bein.

»Und Pearl, was ist mit ihr?«, fragte Beatrice. »Was ist, wenn du sie auf dieser Reise auch noch verlierst?«

Ich stand auf und trat aus dem Zelt. Die Nacht war kalt geworden. Ich vergrub das Gesicht in den Händen, und mir war nach Weinen zumute, doch ich kniff die Lippen zusammen und schloss die Augen so fest, dass es wehtat.

Beatrice kam ebenfalls heraus und legte mir eine Hand auf die Schulter.

»Wenn ich es nicht versuche …«, begann ich. Über uns erklangen Flügelschläge, und die schwarzen Umrisse von Fledermäusen flatterten vor dem Mond vorbei. »Sie ist allein, Beatrice. Das ist meine Chance, sie zu retten. Wenn sie auf einem Brutschiff ist, werde ich sie nie mehr finden.«

Mit keinem Wort sagte ich, dass ich mich nicht wie mein Vater verhalten und sie einfach auf der Türschwelle sitzen lassen konnte, wenn sie mich brauchte.

»Ich weiß«, sagte sie. »Ich weiß. Komm wieder rein.«

Ich war nicht nur zu Beatrice gekommen, weil sie mir helfen konnte, sondern auch weil sie die einzige Person war, die mich verstehen würde. Die meine ganze Geschichte kannte, von Anfang an. Beatrice war der einzige lebende Mensch, der wusste, wie ich Jacob kennengelernt hatte. Ich war neunzehn und hatte noch nichts von der Sechsjährigen Flut mitbekommen. Er war ein Flüchtling aus Connecticut. Bei unserer ersten Begegnung trocknete ich gerade Apfelstücke auf unserer Veranda. Da es in diesem Sommer jeden Tag um die vierzig Grad hatte, dörrten wir das Obst im Freien und weckten den Rest der Ernte ein. Ich hatte zwanzig Äpfel in dünne Scheiben geschnitten und auf allen Dielenbrettern ausgelegt, bevor ich wieder ins Haus ging und nach dem Eingemachten sah, das über dem Feuer köchelte. Vormittags arbeitete ich auf einer Farm östlich von uns, aber nachmittags war ich zu Hause und half meiner Mutter bei der Hausarbeit. Damals arbeitete sie nur noch gelegentlich als Krankenschwester. Bei Hausbesuchen oder in behelfsmäßigen Krankenhäusern tauschte sie ihre Fürsorge und ihr Wissen gegen Lebensmittel ein.

Als ich wieder herauskam, war eine Reihe Apfelscheiben verschwunden, und ein Mann stand in gebückter Haltung erstarrt auf der Veranda. Er griff gerade nach einer weiteren Scheibe und hielt mit der anderen Hand eine Tasche auf, die von seiner Schulter baumelte.

Als er sich umdrehte und davonlief, setzte ich ihm quer über die Veranda nach. Der Schweiß floss mir den Rücken hinunter, und meine Lunge brannte, aber ich holte auf und brachte ihn zu Fall. Während wir beide ausgestreckt auf dem Nachbarrasen lagen und ich ihm die Tasche entwand, leistete er kaum Gegenwehr und hob nur die Arme, um sein Gesicht zu schützen.

»Ich dachte mir schon, dass du schnell bist, aber so schnell nun auch wieder nicht«, sagte er keuchend.

»Lass mich in Ruhe«, brummte ich im Aufstehen.

»Kann ich meine Tasche wiederhaben?«

»Nein«, sagte ich und machte auf dem Absatz kehrt.

Jacob seufzte und sah ein wenig geknickt zur Seite. Ich hatte den Eindruck, dass er an Niederlagen gewöhnt war und sie ganz gut verkraftete. Später am Abend überlegte ich, wieso ich diesen Fremden verfolgt hatte und dabei nicht ängstlicher gewesen war. Schließlich ging ich Leuten, die ich nicht kannte, normalerweise aus dem Weg, weil ich Angst hatte, angegriffen zu werden. Aus irgendeinem Grund hatte ich gewusst, dass er mir nichts tun würde.

In dieser Nacht schlief er in einer leer stehenden Hütte auf einem Nachbargrundstück und winkte mir am Morgen. Er sah mir dabei zu, wie ich im Vorgarten Unkraut jätete. Es gefiel mir, dass er mich beobachtete und sich unter seinen Blicken eine träge Hitze in mir ausbreitete.

Ein paar Tage später brachte er einen Biber, den er in einem nahe gelegenen Fluss in einer Falle gefangen hatte, und legte ihn mir zu Füßen.

»Fair?«, fragte er.

Ich nickte. Danach setzte er sich immer zu mir hin und erzählte etwas, während ich arbeitete. Und ich fand allmählich Geschmack am Rhythmus seiner Geschichten, an der merkwürdigen Mischung aus Verbitterung und Freude, mit der sie alle endeten.

Die Katastrophe brachte uns zusammen. Ich weiß nicht, ob wir uns auch ohne diese perfekte Gemengelage aus Langeweile und Angst ineinander verliebt hätten, einer Angst, die an Erregung grenzte und schon bald erotisch aufgeladen war. Sein Mund an meinem Hals, auf meiner Haut, die bereits schweißnass war, der feuchte Boden unter uns, die Hitze in der Luft, der Regen, der alle paar Stunden fiel und in der Sonne wieder verdampfte. Mein Herz, das schneller schlug, als es sollte, Nerven, die nur zur Ruhe kamen, wenn wir sie weiter entflammten.

Das einzige Foto von unserer Hochzeit wurde mit einer Polaroidkamera aufgenommen, die sich meine Mutter von einem ehemaligen Patienten ausgeliehen hatte. Es zeigt uns auf unserer Vorderveranda, mein Bauch, in dem Row heranwuchs, ist bereits erkennbar gewölbt. Zum Schutz vor der Sonne kneifen wir die Lider so fest zusammen, dass unsere Augen nicht zu sehen sind. Genau so habe ich diese Tage in Erinnerung: heiß und gleißend hell. Die Hitze ließ nie nach, aber wenn sich ein Sturm zusammenbraute, wurde es jedes Mal so schnell finster, dass es sich anfühlte, als wäre man in einem Zimmer, in dem irgendein Gott permanent das Licht an- und ausschaltete.

Nun führte Beatrice mich ins Zelt zurück und ging zu ihrem Schreibtisch, der zwischen ihrer Pritsche und einem Regal mit Töpfen eingeklemmt war. Sie durchwühlte verschiedene Papierstapel und fand schließlich eine zusammengerollte Karte, die sie vor mir auf dem Tisch ausbreitete. Mir war klar, dass sie nicht fehlerlos sein konnte. Bislang existierten noch keine akkuraten Karten, aber einige Seefahrer hatten sich bemüht, die größeren noch über Wasser liegenden Landmassen zu vermessen.

Beatrice deutete auf ein Festland in der oberen Hälfte der Karte. »Das war Grönland. Das Valley befindet sich hier im Südosten.« Sie zeigte auf eine Vertiefung, die auf beiden Seiten von Klippen und Meer umgeben war. Auf dem Wasser um das kleine Stück Land herum stand »Eisberge«. Kein Wunder, dass ich Row in all den Jahren nicht gefunden hatte. Dass sie so weit weg war, hatte ich mir nicht vorstellen wollen.

»Diese Klippen sind ein Schutzwall gegen die Elemente und die Piraten. Deswegen überrascht es mich, dass die Lost Abbots dort eine Kolonie gegründet haben. Die Händler aus dem Valley meinten, wegen seiner Abgeschiedenheit wäre dieser Ort sicherer als viele andere. Auf jeden Fall kommt man nur schwer dorthin. Das hier« – sie wies auf die Labradorsee – »ist die Piratenenge.«

Ich hatte davon gehört. Ein stürmisches dunkles Gewässer, in dem Piraten lauerten und beschädigte Schiffe oder verirrte Seefahrer überfielen und ausraubten. Bei den Geschichten, die man sich in den Häfen über die Piratenenge erzählte, hatte ich immer nur mit halbem Ohr zugehört, da ich nie damit gerechnet hätte, auch nur in die Nähe dieses Orts zu gelangen.

»Die Lily Black haben dort mehrere Schiffe stationiert«, sagte Beatrice. »Und es heißt, dass sie noch ein paar weitere in den Norden schicken wollen.«

Die Lily Black waren die größte Seeräuberbande, mit einer Flotte von wenigstens zwölf Schiffen, vielleicht sogar mehr. Alte, mit Segeln ausgestattete Tanker und kleine, von Sklaven geruderte Boote. Die Mitglieder der Lily Black waren an dem Hasen zu erkennen, den sie sich auf den Hals tätowierten, und in den Handelsposten kursierten zahlreiche Gerüchte über die Gemeinden, die sie überfallen hatten. Ihren Kolonien pressten sie so hohe Steuern ab, dass sich die Zivilbevölkerung dort fast zu Tode schuften musste, um sie aufzubringen.

»Außerdem«, fuhr Beatrice fort, »musst du mit den Lost Abbots fertigwerden.«

»Aber wenn das Valley bereits eine Kolonie ist, werden die Lost Abbots wohl kaum mehr als ein paar Wächter zurückgelassen haben. Ich kann Row herausholen und mich mit ihr aus dem Staub machen. Bis sie zurückkommen, sind wir längst irgendwo anders.«

Beatrice hob die Augenbrauen. »Du glaubst, dass du es allein mit ihnen aufnehmen kannst?«

Ich rieb mir die Schläfen. »Vielleicht schaffe ich es ja unbemerkt rein und wieder raus.«

»Wie willst du dorthin kommen?«, fragte sie.

Ich stützte einen Ellbogen auf den Tisch und ließ die Stirn in die Hand sinken, der Dampf aus der Teetasse wärmte mir das Gesicht. »Ich bezahle dir die Karte«, erwiderte ich, so müde, dass ich mich fast schmerzhaft danach sehnte, mich auf den Boden zu legen.

Sie verdrehte die Augen und schob mir die Karte herüber. »Du hast weder das richtige Boot für so eine Reise noch die nötige Ausrüstung. Und was machst du, wenn sie nicht mehr da ist?«