9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

Hace poco más de un siglo, nuestro mundo sufrió una tremenda transformación. Después de que el mar subiera de nivel y se abriera camino por el continente, las aguas borraron del mapa las grandes ciudades costeras de Estados Unidos y gran parte de su territorio, dejando únicamente un archipiélago de cimas montañosas donde proliferan las colonias, rodeadas de mar abierto. Myra, una mujer testaruda e independiente, y Pearl, su precoz hija de siete años, pescan con su barcaza, la Bird, y tocan tierra solo para hacerse con víveres e información en los pocos reductos de civilización que quedan. Durante siete años, Myra ha llorado la pérdida de su hija mayor, Row, raptada por su padre después de que una monstruosa ola engullera su casa en Nebraska. Pero durante un encontronazo violento con un desconocido, Myra se entera de que Row ha sido vista en un remoto campamento próximo al círculo Polar Ártico y, dejando a un lado su cautela habitual, emprenden un viaje peligroso a través de los helados mares del norte deseando que, contra todo pronóstico, Row continúe allí. En su viaje, Myra y Pearl unirán fuerzas con un barco más grande, y Myra se sentirá, para su sorpresa, cada vez más unida a los demás tripulantes, que esperan poder construir juntos un refugio seguro en este peligroso nuevo mundo. Pero los secretos, la lujuria y la traición amenazan su sueño y, después de que el destino de todos dé un giro inesperado y sangriento, Myra tiene que enfrentarse al dilema de si merece la pena salvar a Row a expensas de poner en peligro a Pearl y a sus compañeros. "¡KASSANDRA MONTAG ES UN NUEVO TALENTO VISIONARIO!". KARIN SLAUGHTER "Una historia desgarradora, a menudo brutal, de la búsqueda escalofriante que emprende una madre en busca de su hija en un mundo postapocalíptico. Cautivadora y sorprendente". Liv Constantine, autora del best seller La conspiración de la señora Parrish "Sin duda, un relato brillante sobre el trauma y el dolor. En un mundo anegado, Myra no solo aprende a sobrevivir —y todo lo necesario para poder navegar sobre lo que antes fuera Norteamérica entre saqueadores, villanos, depredadores y cosas peores—, también debe prepararse para confiar en sí misma y en los demás. Nosotros la acompañamos durante su viaje. Myra es una de las heroínas más memorables que hemos conocido en los últimos años". Theodore Wheeler, autor de Kings of Broken Things "Con su primera novela, Montag consigue unir un drama adictivo con la profundidad emocional y la recreación vívida de un mundo donde la sociedad se reconstruye desde cero y la historia se repite". Kirkus "Una brillante y dinámica novela sobre el amor y la desesperación, localizada en un asombroso nuevo mundo que se presenta absolutamente absorbente y actual". Karin Slaughter, autora de La buena hija y La última viuda

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 555

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

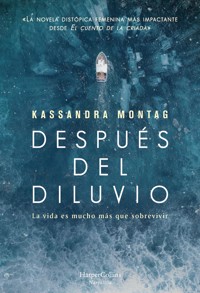

Después del diluvio

Título original: After The Flood

© 2019, Kassandra Montag

© 2020, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

© Traducción del inglés, María Porras Sánchez

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónStudio

Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock

ISBN: 978-84-9139-515-7

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Agradecimientos

Para Andrew

Solo lo que se pierde del todo provoca la pasión de darle infinitas denominaciones, esa manía de evocar el nombre del objeto desaparecido hasta que este se presenta.

GÜNTER GRASS

Prólogo

Los niños creen que son obra nuestra, pero no es así. Existen en algún otro lugar, antes que nosotros, antes que el tiempo. Cuando vienen al mundo nos dan forma. Nos rompen antes de moldearnos.

Eso fue lo que aprendí el día que todo cambió. Estaba en el piso de arriba doblando la colada, y me dolía la espalda del peso de Pearl. La llevaba dentro de mi cuerpo, como una gran ballena que se hubiera tragado a un náufrago para ponerlo a salvo en su panza, esperando la oportunidad de escupirlo. Se removía en mi interior como nunca lo haría un pez; respiraba a través de mi sangre, agazapada contra los huesos.

El agua que rodeaba la casa alcanzaba el metro y medio de altura y cubría las carreteras y los jardines, las verjas y los buzones. Nebraska se había inundado unos días antes: el agua había cubierto la pradera con una sola ola y había convertido el estado en el mar interior que en su día fue, mientras el mundo se reducía a un archipiélago de montañas y una gran extensión de agua. Momentos antes, asomada a la ventana abierta, el agua me había devuelto un reflejo sucio y deteriorado, como si me hubieran estirado y hecho jirones de manera aleatoria.

Los gritos me pillaron desprevenida cuando doblaba una camisa. La voz era como una cuchilla que me despedazaba. Row, mi hija de cinco años, debía saber lo que estaba pasando, porque gritó:

—¡No, no, no! ¡Sin mamá, no!

Dejé caer la ropa y corrí hacia la ventana. Había una pequeña lancha motora con el motor al ralentí junto a la casa. Mi marido, Jacob, nadaba en dirección a ella: con un brazo avanzaba y con el otro sujetaba a Row, que se revolvía contra él. Trató de subirla a bordo, pero ella le pegó un codazo en la cara. En la lancha, un hombre se puso de pie y se inclinó sobre la borda para cogerla. Row llevaba una chaqueta a cuadros que le quedaba pequeña y unos vaqueros. Mientras se debatía contra Jacob, su colgante se balanceaba como un péndulo sobre su pecho. Se revolvía y se agitaba como un pez atrapado, mojándole la cara a su padre.

Abrí la ventana y grité.

—¡Jacob! ¡¿Qué estás haciendo?!

No levantó la vista ni me respondió. Row me vio en la ventana y me llamó a gritos mientras pateaba al hombre que la tenía agarrada por las axilas para subirla a la barca.

Golpeé la pared junto a la ventana sin dejar de chillar. Jacob se subió a cubierta mientras el hombre sujetaba a Row. El cosquilleo de pánico que notaba en las yemas de los dedos se convirtió en un auténtico incendio. Cuando salté al agua desde la ventana, me temblaba todo el cuerpo.

Golpeé el suelo con los pies y me eché hacia un lado para amortiguar el impacto. Cuando salí a la superficie, vi el rastro de una mueca de dolor en el rostro de Jacob. Ahora sujetaba a Row, que pataleaba y gritaba:

—¡Mamá! ¡Mamá!

Nadé en dirección a la lancha, apartando los deshechos que ensuciaban la superficie del agua. Una lata, un periódico viejo, un gato muerto. El motor arrancó y la lancha me echó una ráfaga de agua en la cara al girar. Jacob sujetaba a Row por la espalda mientras ella me tendía el brazo, tenso y diminuto, y sus dedos rasgaban el aire.

Continué nadando mientras Row se perdía en la distancia. Podía oír sus gritos incluso cuando dejé de ver su pequeño rostro; la boca un círculo negro, el pelo de punta, agitado por el viento que se había levantado sobre el agua.

Capítulo 1

Siete años más tarde

Las gaviotas sobrevolaban en círculos nuestro barco y por eso me puse a pensar en Row. La forma en que chillaba y movía los brazos cuando estaba aprendiendo a andar; la forma en la que se había quedado completamente quieta durante casi una hora, absorta en las grullas canadienses, cuando la llevé a ver la migración al río Platte. Ella siempre había tenido algo de pájaro, era de huesos finos y ojos nerviosos y observadores, siempre escrutando el horizonte, lista para emprender el vuelo.

Nuestro barco estaba anclado frente a una costa rocosa en lo que solía ser la Columbia Británica, justo ante una pequeña ensenada, en el lugar donde el agua había rellenado una pequeña cuenca entre dos montañas. Todavía nos referíamos a los océanos por su antiguo nombre, pero lo cierto es que ahora todo era un único océano gigantesco, salpicado de fragmentos de tierra, como migajas caídas del cielo.

El amanecer comenzaba a clarear el horizonte mientras Pearl plegaba la ropa de cama bajo cubierta. Había nacido allí siete años atrás, durante una tormenta con relámpagos tan blancos como el dolor.

Metí cebo en las trampas para cangrejos y Pearl salió a cubierta con una serpiente descabezada en una mano y el cuchillo en la otra. Llevaba varias serpientes enroscadas en las muñecas, como si fueran brazaletes.

—Tendremos que comernos esa esta noche —dije.

Ella me miró con cara de pocos amigos. Pearl no se parecía en nada a su hermana, no tenía el hueso fino ni el cabello oscuro. Row había salido a mí, con el pelo oscuro y los ojos grises, pero Pearl se parecía a su padre, con el cabello rizado, castaño rojizo, y la nariz pecosa. A veces me daba la impresión de que hasta se parecían en la postura, firme y resuelta, con los pies bien afianzados en el suelo, el mentón ligeramente hacia arriba, el pelo siempre revuelto y los brazos hacia atrás, sacando pecho, como si se presentara ante el mundo sin miedo ni temor alguno.

Llevaba seis años buscando a Row y Jacob. Después de que se marcharan, el abuelo y yo nos embarcamos en el Pájaro, el barco que él había construido, y Pearl nació poco después. Sin el abuelo, ni Pearl ni yo habríamos sobrevivido al primer año. Él pescaba mientras yo alimentaba a Pearl, recogía información allá por donde pasábamos y me ensañaba a manejar la vela.

Su madre había construido kayaks, al igual que sus ancestros, y él la recordaba tallando la madera como una caja torácica que protegería a la gente, como una madre protegía a un hijo en su interior, hasta finalmente llevarlos al amparo de la orilla. Su padre era pescador, por eso el abuelo había pasado su infancia en las costas de Alaska. Durante la Inundación de los Cien Años, el abuelo emigró tierra adentro junto a miles de personas y finalmente se instaló en Nebraska, donde trabajó de carpintero durante años. Pero siempre echó de menos el mar.

El abuelo buscó a Jacob y Row cuando yo no tenía ánimos para hacerlo. Había días que lo seguía con languidez mientras cuidaba de Pearl. En cada pueblo, inspeccionaba los barcos del puerto en busca de algún rastro de ellos. Mostraba sus fotografías en cada taberna y en cada casa de trueque. Cuando estábamos en mar abierto preguntaba a cada pescador con el que nos cruzábamos para saber si habían visto a Row o a Jacob.

Pero el abuelo había muerto cuando Pearl era apenas un bebé y, de repente, se me vino encima una enorme tarea. La desesperación se aferraba a mí como una segunda piel. En aquellos días, me sujetaba a Pearl al pecho con una vieja bufanda, la envolvía apretándola contra mi cuerpo para darle calor. Y seguía los mismos pasos que él habría seguido: reconocer el puerto, preguntar en los locales, mostrar fotos a la gente. Durante un tiempo me daba fuerzas, algo que hacer además de sobrevivir, algo que significaba más para mí que enrollar el sedal y subir otro pescado a bordo de nuestro pequeño barco. Algo que me daba esperanza y me prometía plenitud.

Hacía un año, Pearl y yo habíamos atracado en un pueblecito encajado en el sector norte de las montañas Rocosas. Los escaparates estaban rotos, las calles polvorientas y llenas de basura. Era uno de los pueblos más abarrotados en los que había estado. La gente iba a toda prisa por la calle principal, que estaba llena de puestos y comerciantes. Pasamos por un puesto cargado de objetos reciclados que habían sido llevados montaña arriba antes de la inundación: cartones de leche llenos de gasolina y queroseno, joyas para fundir y convertir en otra cosa, una carretilla, comida enlatada, cañas de pescar y bidones de ropa.

El siguiente puesto vendía artículos que habían sido fabricados o hallados después de la inundación: plantas y simientes, maceteros de barro, velas, un cubo de madera, botellas de alcohol de la destilería local, cuchillos hechos por un herrero. También vendían paquetes de hierbas con reclamos garabateados: «¡Corteza de sauce blanco para la fiebre!». «¡Aloe vera para las quemaduras!».

Algunos artículos presentaban un aspecto corroído por haber estado sumergidos. Los comerciantes pagaban a la gente por bucear hasta las antiguas casas para recuperar objetos que no hubieran sido saqueados antes de las inundaciones y no se hubieran podrido desde entonces. Un destornillador recubierto de óxido, una almohada con manchas amarillas y llena de moho… El puesto de enfrente solo exhibía frascos de medicamentos caducados y cajas de munición. Cada extremo estaba custodiado por una mujer armada.

Llevaba todo el pescado en una bolsa colgada a la espalda, y me agarraba a la correa mientras caminábamos por la calle principal en dirección a la casa de trueque. A Pearl la llevaba de la otra mano. Su pelo rojizo estaba muy seco y comenzaba a quebrarse a la altura del cuero cabelludo. Tenía la piel descamada y oscurecida, no bronceada por el sol, sino por culpa de las primeras fases del escorbuto. Necesitaba intercambiar el pescado por fruta para ella y mejores aparejos para mí.

En la casa de trueque vacié el pescado en el mostrador y negocié con la encargada. Era una mujer robusta con el pelo negro a la que le faltaban los dientes de abajo. Estuvimos regateando y acordamos cambiar mis siete piezas por una naranja, hilo, sedal y pan sin levadura. Después de guardar los artículos en mi bolsa, coloqué las fotos de Row ante la encargada y le pregunté si la había visto.

La mujer hizo una pausa y observó la foto con atención. Luego negó con la cabeza despacio.

—¿Estás segura? —pregunté, convencida de que su pausa significaba que había visto a Row.

—Aquí no hay ninguna niña que se le parezca —anunció la mujer con un acento cerrado, y se dio la vuelta para empaquetar mi pescado.

Pearl y yo nos abrimos paso por la calle principal en dirección al puerto. «Comprobaré los barcos», me dije. Ese pueblo estaba tan atestado que Row podría estar allí y la encargada no haberla visto nunca. Pearl y yo caminábamos de la mano, apartándonos de los comerciantes que nos llamaban desde los puestos, dejando sus voces a nuestras espaldas: «¡Limones frescos! ¡Huevos de gallina! ¡Contrachapado a mitad de precio!».

Delante de mí, distinguí a una niña de pelo largo y oscuro con un vestido azul.

Me detuve en seco y me quedé mirándolo. El vestido azul era de Row. Tenía el mismo estampado de cachemir, un volante en la parte inferior y las mangas acampanadas. El mundo se detuvo, la atmósfera se diluyó. Un hombre me tiraba del codo para que le comprara pan, pero su voz me llegaba distante. Me embargó una vertiginosa sensación de ligereza mientras observaba a la niña.

Me lancé tras ella, corriendo por la calle, tirando un carro de fruta, arrastrando a Pearl detrás de mí. Más allá del puerto, el océano era de un azul cristalino, limpio y refrescante.

Agarré a la niña del hombro y la obligué a volverse.

—¡Row! —dije, lista para volver a ver su rostro y abrazarla.

Un rostro desconocido me miró con odio.

—No me toques —murmuró la niña zafándose de mí.

—Lo siento mucho —dije dando un paso atrás.

La niña se escabulló, sin dejar de mirarme por encima del hombro con inquietud.

Me quedé en mitad de la calle bulliciosa, con el polvo flotando a mi alrededor. Pearl movió la cabeza a la altura de mi cadera y tosió.

«Es otra persona», me dije a mí misma, intentando asimilar esta nueva realidad. La decepción no podía ser más grande, pero la ignoré. «La vas a encontrar. No pasa nada, la vas a encontrar», me repetí.

Alguien me propinó un empujón y me quitó de un tirón la bolsa que llevaba al hombro. Pearl cayó al suelo y yo me tambaleé hacia un lado, agarrándome a un puesto de neumáticos reciclados.

—¡Eh! —le grité a la mujer, que salía disparada calle abajo y se escabullía tras un puesto de rollos de tela. Corrí tras ella, saltando por encima de una carretilla llena de pollos, esquivando a un hombre mayor con un bastón.

Corrí y giré sobre mí misma, en busca de la mujer. La gente pasaba a mi lado como si nada hubiera sucedido, el torbellino de cuerpos y voces me mareaba. Busqué durante una eternidad, mientras la luz del sol se apagaba y arrojaba sombras alargadas en el suelo. Corrí y di vueltas hasta casi desmayarme, y finalmente me detuve cerca del lugar donde todo había sucedido. Miré a Pearl, de pie en mitad de la calle, justo en el lugar donde había caído, junto al puesto de neumáticos.

Entre la gente y los puestos no me veía y no paraba de escrutar la multitud con ojos ansiosos y la barbilla temblorosa, sujetándose el brazo como si se hubiera hecho daño al caer. Había estado esperando todo ese tiempo a que yo volviera como una niña abandonada. La fruta que le había conseguido y que llevaba en la bolsa había sido mi único orgullo ese día. Lo único que probaba que lo estaba haciendo bien con ella.

Al verla, me sentí hecha polvo y acabada. Si hubiera estado más alerta, si no hubiera estado tan distraída, la ladrona no me habría quitado la bolsa con tanta facilidad. Antes era más cauta y más avispada. El dolor había podido conmigo, mis esperanzas de encontrar a Row tenían más de locura que de optimismo.

Lentamente, caí en la cuenta de por qué motivo el vestido azul me resultaba tan familiar, por qué me dolía como un anzuelo clavado en las entrañas. Sí, Row tenía el mismo vestido, pero no era uno de los que Jacob se había llevado cuando me la arrebató. Porque yo encontré ese vestido en el armario de su dormitorio después de que se marchara y dormí con él durante muchos días, enterrando la cara en su aroma, manoseando el tejido. Se me había quedado grabado en la memoria porque lo había dejado atrás, no porque ella pudiera llevarlo ahí fuera. «Además», pensé, «ahora sería mucho mayor, el vestido le quedaría pequeño». Habría crecido. Eso lo sabía, pero ella permanecía congelada en mi mente como una niña de cinco años de ojos grandes y risa aguda. Aunque me cruzara con ella, ¿reconocería a mi propia hija?

Era demasiado, decidí. El goteo constante de decepciones cada vez que llegaba a una casa de trueque y no encontraba respuestas ni rastro de ella. Si Pearl y yo íbamos a sobrevivir en este mundo, necesitaba centrarme en nosotras dos. Excluir a todos y todo lo demás.

Así que dejamos de buscar a Row y a Jacob. A veces, Pearl me preguntaba por qué había parado y le contaba la verdad: que no podía más. Sentía que los dos seguían vivos, pero no podía entender por qué no había sido capaz de averiguar nada sobre ellos en las pequeñas comunidades que quedaban, encajonadas en la cima de las montañas, rodeadas de agua.

Ahora íbamos a la deriva, pasábamos los días sin rumbo. Todos las jornadas eran idénticas, cada una desembocaba en la siguiente como un río en el océano. Por las noches me quedaba despierta, escuchado la respiración de Pearl y el ritmo regular de su cuerpo. Sabía que ella era mi pilar. Cada día temía que un barco de saqueadores nos localizara, o que no capturara nada en mis redes y nos muriéramos de hambre. Me asaltaban las pesadillas y me agarraba a Pearl en mitad de la noche, despertándonos a las dos. Un montón de miedos puestos en fila con un ápice de esperanza entremedias.

Cerré las trampas para cangrejos y las eché por la borda, dejando que se hundieran unos veinte metros. Mientras oteaba la costa, una sensación extraña, un temor, un cierto sentimiento de alarma, comenzó a germinar en mi interior. Una zona pantanosa se extendía por la costa, poblada de hierbas y arbustos oscuros, salpicada de algunos árboles que crecían un poco retirados de la orilla, apiñándose en la ladera de la montaña. Ahora crecían por encima del antiguo límite del bosque, sobre todo álamos, sauces y arces jóvenes. En un recodo de la costa había una pequeña bahía donde a veces los comerciantes echaban el ancla o los saqueadores andaban al acecho. Debería haberme tomado mi tiempo para recorrer con la vista la bahía y asegurarme de que la isla estaba desierta. Las vías de escape siempre eran más lentas sobre el terreno que en el agua. Me armé de valor y me aproximé; necesitábamos ir a tierra firme para buscar agua. No duraríamos ni un día más sin ella.

Pearl siguió la dirección de mi mirada mientras yo escrutaba la costa.

—Se parece a la costa de aquella gente —dijo Pearl, provocándome.

No había dejado de hablar del día que vimos a unos saqueadores asaltar un barco a lo lejos. Habíamos pasado de largo, yo cansada y apesadumbrada, mientras el viento nos alejaba de su vista. A Pearl le había afectado que no intentáramos ayudarles, y yo intenté hacerle ver que era importante que nos ocupáramos de nuestros propios asuntos. Pero, aunque intentara ser racional, temía que mi corazón se hubiera hundido el día que el agua subió de nivel…, que el pánico me hubiera inundado cuando el agua cubrió la tierra…, que el temor hubiera apartado todo lo demás, cincelando mi corazón como una figura dura y pequeña que no reconocía.

—¿Cómo íbamos a atacar un barco de saqueadores? —le pregunté—. Nadie sobrevive a algo así.

—Ni siquiera lo intentaste. ¡Ni siquiera te importa!

Negué con la cabeza.

—Me importa más de lo que crees. No siempre podemos permitirnos que nos importen más cosas. —Estaba consumida, quería decirle. Quizá fuera para bien que no hubiera encontrado a Row. Quizá no habría sabido qué hacer con ella. Quizá no quería saber qué estaría dispuesta a hacer con tal de estar con ella de nuevo.

Pearl no respondía, por eso dije:

—Ahora todos estamos solos.

—No me gustas —dijo ella sentándose de espaldas a mí.

—Eso da lo mismo —le solté. Cerré los ojos con fuerza y me pellizqué el entrecejo. Me senté a su lado, pero ella seguía sin mirarme.

—¿Volviste a soñar anoche con lo mismo? —Traté de hablarle con cariño y delicadeza, pero la voz me salía un tanto afilada.

Ella asintió, mientras drenaba la sangre de la serpiente estrujándola desde la cola hasta la oquedad donde antes tenía la cabeza.

—No voy a dejar que eso nos ocurra a nosotras. Permaneceremos juntas. Siempre —dije. Le retiré el pelo de la cara y ella esbozó una sonrisa.

Levanté la vista y comprobé el depósito. Casi vacío. Rodeadas de agua y sin poder beber. Me dolía la cabeza a causa de la deshidratación y comenzaba a tener la visión borrosa. Casi todos los días el ambiente era húmedo y llovía con frecuencia, pero llevábamos una racha de sequía. Necesitábamos encontrar arroyos de montaña y hervir el agua. Llené el odre de Pearl con lo que quedaba del agua dulce y se lo pasé.

Dejó de juguetear con la serpiente descabezada y sopesó el agua.

—Me has dado toda el agua —dijo.

—He bebido un poco antes —mentí.

Pearl se me quedó mirando, era capaz de leerme como un libro abierto. No había forma de esconderle nada, habría sido como esconderse de mí misma.

Me metí el cuchillo en el cinturón y Pearl y yo nadamos hasta la orilla con nuestros cubos de coger almejas. Aunque me preocupaba que hubiera demasiada humedad para que hubiera almejas, ambas recorrimos la marisma hasta encontrar un lugar más seco al sur, donde los rayos del sol incidían con más fuerza. Toda la orilla estaba salpicada de pequeños agujeros. Comenzamos a escarbar con palos arrastrados por la corriente, pero, unos minutos después, Pearl apartó el suyo.

—No encontraremos nada —se quejó.

—Vale —zanjé. Tenía las piernas cansadas y doloridas—. Entonces sube por la ladera a ver si encuentras un arroyo. Busca sauces.

—Ya sé lo que tengo que buscar. —Giró sobre sus talones y echó a correr torpemente ladera arriba. La pobre todavía no se había recuperado del vaivén de las olas y pisaba con demasiada fuerza, balanceándose de un lado a otro.

Continué escarbando y apilando el barro a mi alrededor. Di con una concha y eché la almeja al cubo. Por encima del viento y las olas, creí oír voces procedentes del otro lado de la montaña. Me senté sobre los talones, alerta, a la escucha. Un escalofrío me recorrió la columna y agucé el oído, pero no era nada. Tenía la sensación de que en tierra siempre notaba cosas que no existían: oía una canción donde no había música, veía al abuelo cuando ya estaba muerto. Como si el pasado y todo lo que conllevaba regresara a mí cuando estaba en tierra.

Me incliné y escarbé con las manos en el barro. Otra almeja cayó en el cubo con un clac. Acababa de encontrar otra cuando un grito breve y agudo taladró el aire. Me quedé helada, levanté la vista y escudriñé el paisaje en busca de Pearl.

Capítulo 2

Unos metros más ladera arriba, delante de los arbustos y una pared rocosa, un hombre enjuto y fuerte agarraba a Pearl por la espalda mientras la amenazaba con un cuchillo al cuello. Pearl estaba quieta, con la mirada oscura y tranquila y los brazos a ambos lados, incapaz de alcanzar el cuchillo que llevaba en el tobillo.

El hombre tenía cara de desesperación, parecía un tanto desequilibrado. Me levanté despacio y noté cómo el pulso me retumbaba en los oídos.

—Ven aquí —me gritó. Tenía un acento extraño que no supe ubicar, entrecortado y con las consonantes marcadas.

—De acuerdo —dije con las manos en alto para mostrarle que no iba a intentar nada mientras caminaba hacia ellos.

Cuando los alcancé, dijo:

—Si te mueves, despídete de ella.

Asentí.

—Tengo un barco —dijo—. Trabajaréis en él. Tira el cuchillo al suelo.

Me entró el pánico mientras me desprendía del cuchillo y se lo pasaba. Él se lo metió en el cinturón y me ofreció una sonrisa completamente desdentada. Tenía la piel bronceada de un tono marrón rojizo y el pelo ralo y rubio. Llevaba un tigre tatuado en el hombro. Los saqueadores tatuaban a los miembros de su tripulación y a menudo usaban animales, aunque no podía recordar cuál utilizaba el tigre.

—No te preocupes. Cuidaré de vosotras. Es por ahí.

Seguí al hombre y a Pearl por la ladera de la montaña, serpenteando en dirección a la ensenada. Las hierbas ásperas me arañaban los tobillos y tropecé con unas rocas. El hombre retiró el cuchillo del cuello de Pearl, pero continuó sujetándola por el hombro. Yo quería abalanzarme sobre él y arrebatársela, pero a él le daría tiempo a ponerle el cuchillo en el cuello antes de que yo lograra apartarla de su lado. Se me pasaron por la cabeza visiones a fogonazos que me mostraban distintos desenlaces: que él decidiese que solo quería quedarse con una de nosotras o que hubiera que enfrentarse a demasiada gente cuando llegáramos a su barco.

El hombre comenzó a charlar sobre la colonia que los suyos tenían en el norte. Quería decirle que se callara para poder pensar tranquila. Llevaba una cantimplora al hombro que se balanceaba hacia atrás y hacia delante a la altura de su cadera. Oía el chapoteo del agua, y la sed se antepuso al miedo; salivaba pensando en ella, con los dedos listos para actuar y desenroscar el tapón.

—Es importante que formemos nuevas naciones. Es importante para… —El hombre agitó la mano ante él, como si pudiera escoger una palabra en el aire— …organizarse. —Asintió, claramente complacido—. Así es cómo se hacía antes, en el principio, cuando todavía vivíamos en las cavernas. Si la gente no se organiza, nos extinguiremos.

Había otras tribus que intentaban crear nuevas naciones navegando de un territorio a otro, estableciendo bases militares en islas y puertos, atacando pueblos y formando colonias. Muchas de ellas comenzaban como un barco que se apoderaba de otros barcos y, con el tiempo, comenzaban a apoderarse de diferentes comunidades en tierra.

El hombre me miró por encima del hombro y yo asentí sin decir palabra, con los ojos muy abiertos, mostrando deferencia. Estábamos a menos de un kilómetro de nuestro barco. Al acercamos al recodo de la ladera vimos que el terreno descendía abruptamente y caminamos en fila junto a la pared de roca. Pensé en agarrar a Pearl y saltar al agua desde el acantilado para llegar a nado hasta nuestro barco, pero estaba demasiado lejos y el mar estaba agitado. Y no sabía si sería una caída limpia o si habría rocas bajo la superficie.

El hombre había comenzado a hablar de los barcos de cría de su gente. Las mujeres tenían que traer hijos al mundo una vez al año o así, para nutrir las tripulaciones de saqueadores. Esperaban hasta que las niñas tenían la regla antes de trasladarlas a un barco de cría. Hasta entonces, las tenían prisioneras en la colonia.

Había pasado junto a buques de cría mientras pescaba, se reconocían por la bandera blanca con un círculo rojo. Una bandera que advertía a los demás barcos que no se aproximaran. Como las enfermedades se propagaban tan rápido por tierra, los saqueadores habían llegado a la conclusión de que los bebés estaban más seguros en los barcos, cosa que a menudo era cierta. Salvo cuando había algún contagio a bordo y morían casi todos, dejando un barco fantasma, a la deriva hasta que se estrellaba contra una montaña y se hundía en el fondo del mar.

—Sé lo que estás pensando —continuó el hombre—. Pero los Lost Abbots hacemos las cosas bien. No se puede construir una nación sin gente, sin impuestos, sin tener personal que los recaude. Eso es lo que nos permite organizarnos.

—¿Es tu hija? —me preguntó el hombre.

Me sobresalté y negué con la cabeza.

—La recogí en la costa hace unos años. —No estaría predispuesto a separarnos si pensaba que no éramos familia.

El hombre asintió.

—Claro, claro. Vienen muy bien.

El viento cambió cuando comenzábamos a rodear la montaña y nos llegaron voces desde la ensenada, el clamor de personas trabajando en un barco.

—Te pareces a una chica que conozco de una de nuestras colonias —me dijo el hombre.

Yo apenas escuchaba. Si me abalanzaba sobre él, podría cogerle del brazo derecho, inmovilizárselo a la espalda y sacar mi cuchillo de la vaina.

Él extendió la mano y le tocó el pelo a Pearl. Se me encogió el estómago. De la muñeca le colgaba una cadena de oro con un colgante. El colgante era de palo de serpiente y tenía grabada una grulla. El collar de Row. El collar que el abuelo le había tallado el verano que habíamos ido a ver las grullas. No estaba pintado, salvo por una gota de pintura roja entre los ojos y el pico.

Me detuve.

—¿De dónde lo has sacado? —pregunté. Notaba el pulso en los oídos y el cuerpo me vibraba como las alas de un colibrí.

Bajó la vista a la muñeca.

—Es de esa chica. La que te estaba contando. Una niña muy dulce. Me sorprende que durara tanto. No parecía que tuviera lo que hay que tener… —Señaló hacia la ensenada con el cuchillo—. No tengo todo el día.

Me abalancé sobre él y lo desestabilicé de una patada en la pierna derecha. Él tropezó y le clavé el codo en el pecho, dejándolo sin aliento. Pisé la mano que sostenía el cuchillo, lo agarré y le apunté al pecho.

—¿Dónde está? —pregunté con voz queda, apenas un susurro.

—Mamá… —dijo Pearl.

—Date la vuelta —le dije—. ¿Dónde está? —Empujé el cuchillo entre las costillas, la punta perforó la piel y la membrana. Él apretó los dientes y comenzó a sudar por las sienes.

—Valle —jadeó—. El Valle. —Miró nerviosamente en dirección a la ensenada.

—¿Y su padre?

El hombre frunció el ceño, confundido.

—No estaba con su padre. Estará muerto.

—¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo la viste?

El hombre cerró los ojos con fuerza.

—No lo sé. ¿Hace un mes? Vinimos aquí directamente.

—¿Todavía está allí?

—Estaba allí cuando me marché. Todavía no es lo bastante mayor para… —Hizo una mueca y trató de recuperar el aliento.

Había estado a punto de decir «no lo bastante mayor para el barco de cría».

—¿Le hiciste daño?

Incluso entonces, una mirada complacida le asomó a los ojos, una especie de brillo.

—No se quejó demasiado —dijo él.

Le clavé el cuchillo hasta el fondo, hasta que la empuñadura tocó la piel, y lo deslicé hacia arriba para destriparlo como a un pez.

Capítulo 3

Pearl y yo robamos la cantimplora del hombre y arrojamos su cuerpo por el acantilado. Mientras corríamos hacia el barco no podía dejar de pensar en su tripulación en la ensenada, preguntándome cuándo comenzarían a buscarlo. Hacía bastante viento, pensé, para poner rumbo al sur a buena velocidad. En cuanto Pájarose ocultara detrás de otra montaña sería difícil seguirnos la pista.

Cuando regresamos al barco levé el ancla, Pearl ajustó las velas y zarpamos a toda velocidad, mientras la costa se hacía más pequeña a nuestra espalda, pero seguía faltándome el aliento. Me escondí de Pearl en la caseta de cubierta, me temblaba todo el cuerpo, lo mismo que le había ocurrido al cuerpo del hombre mientras moría. En el pasado me había visto envuelta en peleas, momentos tensos arma en mano, pero no había matado a nadie. Matar a ese hombre había sido como atravesar una puerta a otro mundo. Se parecía a un lugar conocido, pero que había olvidado, que no quería recordar. No me sentía poderosa, solo me sentía más sola.

Navegamos a vela en dirección sur durante tres días hasta que alcanzamos Catarata Manzana, un pequeño puerto comercial en una montaña en lo que antes fuera la Columbia Británica. El agua de la cantimplora solo nos duró un día, pero al segundo día llovió un poco, lo suficiente para que no estuviéramos deshidratadas cuando llegamos a Catarata Manzana. Eché el ancla y observé a Pearl, que contemplaba el puerto desde la proa.

—Habría preferido que no lo vieras —le dije a Pearl observándola con atención. Apenas me había hablado desde entonces.

Ella se encogió de hombros.

—Iba a hacernos daño. ¿Crees que no debería haberlo hecho? ¿Crees que era una buena persona? —pregunté.

—No me gustó. No me gustó ni un pelo —dijo con un hilo de voz. Hizo una pausa, como si reflexionara, y luego continuó—: Gente desesperada. —Me miró con detenimiento. Siempre le decía, cuando me preguntaba por qué la gente era cruel, que la gente desesperada hacía cosas desesperadas.

—Sí —le dije.

—¿Vamos a intentar encontrarla?

—Sí —dije. Se me escapó antes de ser consciente de haberlo decidido. Una respuesta al margen de la razón. Ante la imagen de Row en peligro solo podía imaginarme yendo hacia ella, sin elección posible, en una única dirección, como la lluvia cae del cielo y no regresa en sentido contrario.

Aunque me sorprendió mi reacción, Pearl no se mostró extrañada. Se limitó a mirarme y dijo:

—¿Le caeré bien a Row? —Fui hasta ella, me puse en cuclillas y la abracé. El pelo le olía a mar y a jengibre y enterré la cara en él; su cuerpo era tan tierno y vulnerable como la noche que la traje al mundo.

—Estoy segura de que sí —le dije.

—¿Va a salir todo bien? —preguntó Pearl.

—Va a salir todo bien.

—Siempre dices que todos estamos solos. No quiero estar sola —dijo Pearl.

Se me encogió el corazón y la volví a abrazar con fuerza.

—Nunca estarás sola —le prometí. Le di un beso en la coronilla—. Será mejor que los contemos —le dije señalando los cubos de pescado sobre la cubierta.

No podía dejar de pensar que Row estaba sola ahí fuera mientras sopesaba cada pescado en la palma de la mano, mientras una parte de mí se preguntaba cuánto valdría cada pieza y la otra la imaginaba abandonada a su suerte en alguna costa. ¿Había muerto Jacob? ¿La había dejado atrás? Las manos me temblaban con rabia antigua solo de pensarlo. Él abandona a la gente, es lo que se le da bien.

«Pero a ella no le haría algo así», razonaba, sintiéndome otra vez presa del odio que me tuvo en vela por las noches durante años después de que se marchara. En el pasado me cegaba el amor y ahora, lo sabía bien, me cegaba el odio. Tenía que centrarme. Recordar a Row y olvidarme de él.

Durante los tres días de travesía, una parte de mí pensaba en Row constantemente. Tenía la sensación de que todo mi cuerpo conspiraba para llegar hasta ella mientras que mi cerebro se centraba en atar una polea o recoger el sedal; las pequeñas tareas que me mantenían con los pies en la tierra. Todavía estaba aterrada, descubrir que estaba viva había sido un shock, pero me movía por el barco como si fuera un día como otro cualquiera con una extraña tranquilidad animal. Es lo que había soñado y había esperado y también lo que había temido. Porque si estaba viva significaba que tenía que ir en su busca, tenía que arriesgarlo todo. ¿Qué clase de madre abandona a su hija cuando más la necesita? Pero, si emprendía la búsqueda acompañada de Pearl, ¿no sería una forma de abandonarla a ella? ¿De abandonar la vida pacífica por la que tanto habíamos luchado?

Pearl y yo cargamos el salmón y el fletán en cuatro cestos. Les habíamos quitado las tripas y habíamos ahumado el salmón a bordo, pero el fletán era fresco de esa misma mañana, eso nos daba una ventaja para regatear.

El nombre le iba como anillo al dedo a Catarata Manzana: habían plantado manzanos en un claro entre los picos de dos montañas. Disparaban a los ladrones si entraban en el huerto, que estaba rodeado de puestos de vigilancia. Esperaba cambiar la pesca por media cesta de manzanas por lo menos, algo de cereal y semillas. En la última casa de trueque solo teníamos tres cestas de pescado y apenas si pudimos cambiarlas por la cuerda, el aceite y la harina que necesitábamos. Teníamos que conseguir algunas semillas para poder plantar verduras a bordo. En ese momento solo teníamos una tomatera medio seca. Con Beatrice, mi vieja amiga de Catarata Manzana, conseguiría una mejor oferta por el pescado que en ningún otro puerto.

Las olas rompían contra la ladera de la montaña y la orilla era empinada, con una cornisa de turba a modo de embarcadero. Habían ido construyendo una pasarela de madera poco a poco, que estaba medio sumergida.

Atracamos el barco y pagamos el amarre con una caja de restos de metal que había encontrado mientras cazaba en un bajío. El Pájaroera uno de los barcos más pequeños del puerto, pero estaba hecho para durar. El diseño del abuelo era sencillo, fácil de maniobrar. No tenía más que un mástil cuadrado, un timón, una pértiga y remos a ambos lados. También disponía de una caseta en cubierta hecha a base de alfombras viejas y lona impermeable donde dormíamos por la noche. Lo había construido con los árboles de nuestro jardín trasero de Nebraska, cuando comenzó la Inundación de los Seis Años, cuando supimos que huir era nuestra única esperanza si queríamos sobrevivir.

El agua ya había sumergido las costas de todo el mundo cuando yo nací. Muchos países habían perdido la mitad de su territorio. Los migrantes huyeron tierra adentro y, de repente, Nebraska se convirtió en un lugar bullicioso y atestado. Nadie sabía que lo peor estaba aún por llegar: la gran inundación que duró seis años, con el agua subiendo más de lo que nunca nadie habría imaginado, países enteros convertidos en fondo marino, cada ciudad una nueva Atlántida.

Antes de la Inundación de los Seis Años, los terremotos y los tsunamis eran constantes. La tierra parecía cargada de energía. Solía levantar la mano para palpar el calor en el aire, como el latido de un animal invisible. La radio difundía el rumor de que el fondo marino se había fracturado, que el agua del interior de la tierra se filtraba hacia el mar. Pero nunca supimos con certeza qué había sucedido, solo que el nivel del océano había subido y amenazaba con sepultaros en una tumba acuática.

La gente se refería a la época en la que las costas desaparecieron como la Inundación de los Cien Años. La Inundación de los Cien Años no duró exactamente un centenar de años, porque nadie sabía a ciencia cierta cuándo había comenzado. A diferencia de una guerra, no hubo llamada a las armas, no hubo una fecha que marcara su comienzo. Pero duró casi un siglo, un poco más de lo que vive una persona, porque mi abuelo siempre decía que cuando su madre nació Nueva Orleans existía y cuando murió ya no.

Tras la Inundación de los Cien Años se sucedieron una serie de migraciones y luchas por los recursos. Mi madre me contaba historias de cómo habían caído las grandes ciudades, cuando la electricidad e Internet comenzaron a fallar. La gente se presentaba en la puerta de los hogares de Indiana, Iowa o Colorado, aferrada a sus pertenencias, con los ojos cansados y dilatados, pidiendo refugio.

Casi al final de la Inundación de los Cien Años, el Gobierno se trasladó tierra adentro, pero su alcance era limitado. Yo tenía diecisiete años cuando oí por radio que el presidente había sido asesinado. Pero, un mes después, un migrante de paso nos contó que había huido a las Rocosas. Y entonces, después, oímos que los militares habían dado un golpe de estado durante una sesión del Congreso y que el Gobierno había huido poco después. Las comunicaciones estaban tan deterioradas que, a partir de entonces, todo se reducía a conjeturas, y dejé de atender.

Tenía diecinueve años cuando comenzó la Inundación de los Seis Años y acababa de conocer a Jacob. Recuerdo estar a su lado viendo el vídeo de la inundación de la Casa Blanca, observando cómo tan solo la bandera quedaba a la vista por encima del agua, mojándose con cada ola hasta que quedó colgando del mástil hecha un guiñapo. Imaginé el interior de la Casa Blanca, con tantas caras observando desde los retratos, con el agua goteando por los pasillos y abriéndose paso por las estancias, a veces en tromba y otras en silencio.

La última vez que mi madre y yo vimos juntas la televisión fue durante el segundo año de la Inundación de los Seis Años; yo estaba embarazada de Row. Vimos unas imágenes de un hombre tendido en una balsa salvavidas, con una botella de whisky en equilibrio sobre el estómago, mirando al cielo con una sonrisa, mientras pasaba junto a un rascacielos rodeado de basura. «Hay tantas formas de reaccionar como personas», decía ella siempre.

Que se lo contaran a mi padre, él fue quien me enseñó el significado de las inundaciones. Que se cortaran las comunicaciones me parecía habitual, que la gente se agolpara en los comedores sociales resultaba normal. Pero, cuando tenía seis años, volví un día temprano del colegio con dolor de cabeza. La puerta del cobertizo del jardín estaba abierta y, por la abertura, solo se veían su torso y las piernas. Avancé un paso, levanté la vista y le vi la cara. Se había ahorcado de una viga con una soga.

Recuerdo que grité y que retrocedí. Cada célula de mi cuerpo era una esquirla de cristal, hasta respirar era doloroso. Corrí a casa y busqué a mi madre, pero todavía no había vuelto del trabajo. Las antenas no funcionaban ese mes, de modo que me senté en el escalón de la entrada y esperé a que mi madre regresara. Intenté pensar en cómo decírselo, pero las palabras me eludían, la mente se evadía de la realidad. Había días en los que todavía me sentía como esa niña en el escalón, esperando y esperando, con la cabeza en blanco como un lienzo nuevo.

Después de que mi madre regresara a casa, encontramos una bolsa de la compra encima de la mesa con una nota de mi padre: No había nada en el supermercado. Lo siento.

Creía que, cuando tuviera hijos propios, lo entendería mejor, que comprendería la desesperación que él había sentido. Pero no fue así. Le odiaba aún más.

* * *

Pearl me tiró de la mano y me señaló un carro de manzanas situado donde terminaba el embarcadero.

Asentí.

—Seguro que podemos comprar un par —dije.

El pueblo estaba atestado de gente y Pearl se pegó a mí. Llevábamos las cestas de pescado en dos largas pértigas para poder cargarlas a hombros y emprendimos la subida por el camino serpenteante entre dos montañas.

Me sentía aliviada por pisar tierra firme. Pero, a medida que la multitud me engullía, noté un miedo distinto a todo lo que sentía cuando estaba sola en alta mar. La sensación de haber perdido el control. De ser la forastera, la que tiene que aprender de nuevo las normas cambiantes de cada puerto comercial.

Pearl no dudaba tanto como yo, que siempre oscilaba entre el alivio y el pánico. Ella odiaba pisar tierra, la única ventaja es que podía cazar serpientes. Incluso cuando era un bebé detestaba estar en tierra, se negaba a dormir cuando acampábamos en las orillas por la noche. A veces le entraban náuseas cuando estábamos en un puerto y salía a nadar un rato para tranquilizarse.

El terreno estaba lleno de tocones de árboles talados y un sotobosque espeso de hierbas y arbustos. La gente parecía apiñarse una encima de otra por el camino: un anciano tropezó con dos jóvenes que cargaban con una canoa, una mujer empujaba a sus hijos delante de ella. Todo el mundo llevaba la ropa sucia y hecha jirones, y el olor de tantas personas viviendo hacinadas me provocaba mareos. La mayoría de la gente con la que me cruzaba en los puertos era mayor que Pearl, y Catarata Manzana no era la excepción. La mortalidad infantil era elevada. En la calle, la gente hablaba de nuestra posible extinción, de las medidas que harían falta para que no ocurriera.

Alguien tiró una de las cestas de Pearl al suelo y yo maldije para mis adentros y recogí el pescado rápidamente. Pasamos delante de la casa de trueque y la taberna principales y atravesamos por el mercado al aire libre, donde el aroma a fruta recién cortada y col flotaba en el aire. Las chozas se agolpaban a las afueras de la ciudad a medida que avanzábamos por el camino en dirección a la tienda de Beatrice. Estaban hechas con tablas, trozos de metal o piedras apiladas como si fueran ladrillos. En el patio de tierra de una de ellas distinguí a un niño sentado limpiando pescado, con un collar al cuello y atado con una correa a un poste metálico.

El niño me miró. Por la espalda le asomaban pequeños moratones, como flores bajo la piel. Una mujer se asomó y se quedó en la puerta de la chabola de brazos cruzados, mirándome fijamente. Desvié la vista y apreté el paso.

La tienda de Beatrice estaba en el lado sur de la montaña, oculta por algunas secuoyas. Beatrice me había contado que montaba guardia con una escopeta para que no se las robaran, y que a veces se despertaba en mitad de la noche con el sonido de hachazos. Pero solo le quedaban cuatro cartuchos, me había confesado.

Pearl y yo nos agachamos y descargamos las pértigas.

—¿Beatrice? —llamé en voz alta.

Durante un momento todo continuó en silencio y me preocupó que no estuviera, que se hubiera marchado.

—¿Beatrice?

Asomó la cabeza por la abertura de la tienda y sonrió. Todavía llevaba el cabello gris recogido en una larga trenza y las arrugas que le surcaban la cara estaban más marcadas y castigadas por el sol.

Salió de un salto y abrazó a Pearl.

—Me preguntaba cuándo volvería a veros —dijo. Nos miró alternativamente, para no perderse detalle. Sabía que temía que llegara el día en que no regresáramos a negociar con ella, lo mismo que yo temía que llegara el día en que acudiera a su tienda y estuviera ocupada por otra persona, relegando su nombre a un mero recuerdo.

Me abrazó y me sujetó de los hombros para echarme un buen vistazo.

—¿Qué? —preguntó—. Ha pasado algo.

—Sé dónde está, Beatrice. Y necesito tu ayuda.

Capítulo 4

La tienda de Beatrice era el lugar más confortable donde había estado en los últimos siete años, desde que el abuelo y yo nos embarcamos. Sobre el suelo de hierba había una alfombra oriental y una mesita de café ocupaba el centro de la tienda. A un lado había varias mantas apiladas sobre un catre. Tenía cestas y cubos con todo tipo de trastos —bramante, rollos de cuerda, manzanas, botellas de plástico vacías— desperdigados por la periferia de la tienda.

Beatrice se movía en este espacio como un escarabajo, ágil y nervuda. Vestía una túnica gris larga, pantalones amplios y sandalias.

—Primero el trueque y luego la charla. —Me entregó una taza de latón con agua.

—¿Qué es lo que tienes? —preguntó. Se asomó a la cesta—. ¿Solo pescado? Venga, Myra.

—No solo salmón —dije—. También tengo fletán. Ejemplares de muy buen tamaño. Sacarás un lomo enorme de este. —Señalé el fletán más grande, que había colocado en lo alto de la cesta.

—Ni madera, ni metal, ni pieles…

—¿Dónde quieres que encuentre pieles?

—Dijiste que tenías un barco de cinco metros de eslora. Podrías tener una o dos cabras. Te vendrían bien para la leche y luego tendrías las pieles.

—El ganado en el mar es una pesadilla. Los animales no viven mucho. No lo bastante para reproducirse, entonces no merece la pena —repliqué. Pero la dejé hacer porque sabía que lo necesitaba. Un regusto maternal, el placer de regañar y consolar.

Beatrice se agachó y revisó el pescado.

—Te resultaría fácil curtir cuero en un barco. Con todo ese sol.

Al final acordamos intercambiar el pescado por una segunda tomatera, varios metros de algodón, un cuchillo nuevo y dos bolsitas de germen de trigo. El trato era mejor de lo que esperaba, todo gracias a que Beatrice era extremadamente generosa con Pearl y conmigo. Mi abuelo y ella se habían hecho amigos años atrás y, tras su muerte, Beatrice se volvió cada vez más generosa con sus trueques. Me hacía sentir culpable y agradecida al mismo tiempo. Aunque yo tenía fama de buena pescadora en muchas casas de cambio, a Pearl y a mí apenas nos alcanzaba para sobrevivir.

Beatrice hizo un gesto en dirección a la mesa de café y Pearl y yo nos sentamos en el suelo mientras ella salía fuera para encender fuego y empezar a preparar la cena. Comimos el salmón que yo había traído con patatas cocidas, col y manzanas. Tan pronto como Pearl terminó de cenar, se hizo un ovillo en una esquina de la tienda y se quedó dormida, mientras Beatrice y yo hablábamos en voz baja a medida que oscurecía.

Beatrice me sirvió una infusión de menta y hierbas; las hojas flotaban en la taza. Me dio la impresión de que estaba haciendo acopio de fuerzas.

—¿Y dónde está? —preguntó Beatrice al fin.

—En un lugar llamado El Valle. ¿Has oído hablar de él?

Beatrice asintió.

—Solo he comerciado con gente de allí en una ocasión. Es un asentamiento pequeño, varios cientos de personas. Los que llegan hasta ese lugar normalmente no regresan. Está demasiado aislado. La travesía es mala. —Me miró largo y tendido.

—¿Dónde está?

—¿Cómo has conseguido la información? ¿Es de fiar? —preguntó.

—Me lo dijo un saqueador de los Lost Abbots. No creo que me estuviera mintiendo. Ya me había contado casi toda la información antes de…

Me detuve, de repente me sentía incómoda. Beatrice se mostró más comprensiva.

—¿Ha sido tu primera vez?

Asentí.

—Nos capturó a Pearl y a mí.

—Parece que las clases de lucha te han venido bien —dijo, aunque parecía más apenada que satisfecha. El abuelo me había enseñado a navegar y a pescar, pero Beatrice me había enseñado a pelear. Después de que el abuelo muriera, Beatrice y yo solíamos practicar bajo los árboles que rodeaban su tienda, a unos pasos de distancia una de la otra, mientras yo imitaba los movimientos que hacía con las manos y los pies. Su padre la había enseñado a pelear con cuchillo en la época de las primeras migraciones y durante las clases no mostraba clemencia: me ponía la zancadilla y me tiraba al suelo, hasta me doblaba el brazo hacia atrás como si quisiera partírmelo.

La infusión humeaba ante mí, y me calenté la mano con la taza. Noté que el cuerpo trataba de calmarme con su quietud, pero por dentro me sentía desbordada, como si me estuviera cayendo a pedazos.

—¿Me puedes ayudar? —pregunté—. ¿Tienes mapas?

Yo sabía que tenía mapas; podía cambiar sus mapas por madera y tierras, ese era uno de los motivos por los que dormía con una escopeta por la noche. Nunca había oído hablar del Valle, pero había muchos sitios de los que no había oído hablar nunca.

Cuando Beatrice no dijo nada, yo añadí:

—No quieres que vaya.

—¿Has aprendido a navegar con instrumentos? —me preguntó.

Como no sabía, me limitaba a navegar a vela entre los puertos comerciales a lo largo de la costa del Pacífico, que conocía bien de cuando navegaba con el abuelo.

—Beatrice, ella corre peligro —dije—. Si los Lost Abbots están allí, significa que el Valle es ahora una colonia. ¿Sabes qué edad tiene? Casi trece años. La trasladarán a un barco de cría de un día para otro.

—Seguro que Jacob la protege. Quizá pague más impuestos para librarla del barco.

—El saqueador dijo que no tenía padre —dije.

Beatrice miró a Pearl, que dormía acurrucada a su lado, con el rostro sereno. Una de sus serpientes asomó la cabeza del bolsillo de los pantalones y se le deslizó por la pierna.

—¿Y Pearl? ¿Qué hay de ella? —preguntó Beatrice—. ¿Y si te embarcas en este viaje y acabas perdiéndola también a ella?

Me levanté y salí de la tienda. Había refrescado. Hundí el rostro en las manos y me entraron ganas de gritar, pero me mordí los labios y cerré los ojos con tanta fuerza que me dolieron.

Beatrice salió y me apoyó la mano en el hombro.

—Si no lo intento… —empecé a decir. Los murciélagos batiendo las alas por encima de nosotras se recortaron contra la luna con su silueta negra y parpadeante—. Está sola, Beatrice. Esta es mi única oportunidad de salvarla. Cuando la lleven a un barco de cría nunca volveré a encontrarla.

Lo que no le conté es que yo no podía ser mi padre. No podía abandonarla en un escalón cuando más me necesitaba.

—Lo sé —dijo—. Lo sé. Vuelve dentro.

No había acudido a Beatrice solo porque sabía que me ayudaría, sino porque era la única persona que podía comprenderme. Que conocía toda mi historia, desde el principio. No había ninguna otra persona en el mundo que supiera cómo había conocido a Jacob cuando tenía diecinueve años y todavía no había oído hablar de la Inundación de los Seis Años. Era un migrante de Connecticut, y el día que nos conocimos yo estaba en nuestro porche secando rodajas de manzana al sol. Ese verano rozábamos los cuarenta grados casi todos los días, por eso secábamos la fruta en el porche y envasábamos el resto de la cosecha. Había cortado veinte manzanas en rodajas finas y las había alineado en las tablas del porche antes de volver al interior para remover la compota que tenía al fuego. Por las mañanas trabajaba con un granjero que vivía al este, pero por las tardes estaba en casa, ayudando a mi madre con la casa. Entonces ya solo trabajaba de enfermera de vez en cuando, visitando pacientes en sus casas o tratándolos en clínicas improvisadas, intercambiando cuidados y conocimientos por comida.

Cuando regresé, una fila de rodajas de manzana había desaparecido y había un hombre inmóvil asomado al porche que sostenía una rodaja con una mano y con la otra sujetaba una bolsa que le colgaba del hombro.

Dio media vuelta, echó a correr y yo me apresuré tras él. El sudor me recorría la espalda y me ardían los pulmones, pero logré darle alcance y derribarlo, y ambos acabamos tirados en el jardín del vecino. Le quité la bolsa a tirones y él apenas se resistió, solo se protegió la cara con las manos.

—Pensé que serías rápida, pero me he quedado corto —dijo jadeando.

—Aléjate de mí —murmuré poniéndome de pie.

—¿Me devuelves la bolsa?

—No —contesté dando media vuelta.

Jacob suspiró y apartó la vista con un gesto abatido. Tenía la sensación de que estaba acostumbrado a la derrota y que la sobrellevaba bastante bien. Esa misma noche me pregunté por qué había perseguido a un extraño y no me había asustado más, cuando por lo general me esforzaba por evitarlos y temía ser atacada. Me di cuenta de que sabía que él no iba a hacerme daño.

Esa noche durmió en el cobertizo abandonado de un vecino y por la mañana me saludó con la mano. Me estuvo observando mientras quitaba las malas hierbas del jardín. Me gustaba que me observara, me gustaba la sensación cálida que me provocaba.

Unos días después, me trajo una nutria que había atrapado en un río cercano y la dejó a mis pies.

—¿En paz? —preguntó.

Asentí. Después de eso se sentaba y hablaba conmigo mientras yo trabajaba, y comenzó a gustarme el ritmo de sus historias, esa forma tan peculiar de terminarlas, con una nota de exasperación mezclada con alegría.

La catástrofe nos unió. No creo que nos hubiéramos enamorado sin la mezcla perfecta de aburrimiento y miedo, un miedo que rozaba la excitación y que pronto se convirtió en algo erótico. Su boca en mi cuello, mi piel mojada por el sudor, la tierra húmeda bajo nosotros… Hacía tanto bochorno que llovía cada pocas horas y el sol secaba la tierra. El corazón más acelerado de lo debido, unos nervios que solo se aplacaban tras volver a inflamarse.

La única foto que hicimos en nuestra boda fue con una cámara instantánea que mi madre le pidió prestada a una antigua paciente. Salimos de pie en el porche, cegados por el sol, Row ya abultaba en mi vientre y apenas se nos veían los ojos. Es lo que más recuerdo de esos días: el calor y la luz. El calor nunca nos abandonaba, pero oscurecía tan rápido durante cada tormenta que sentías que estabas en una habitación donde algún dios encendía y apagaba la luz.

Beatrice me acompañó al interior de la tienda. Fue hasta su escritorio, encajado entre el catre y una estantería con macetas. Hurgó entre algunos papeles y sacó un mapa enrollado que extendió en la mesa delante de mí. Yo sabía que el mapa no sería del todo fiable; los mapas fiables no existían todavía, pero algunos marinos habían intentado cartografiar la masa continental que no había acabado sumergida.

Beatrice señaló una isla en la mitad superior del mapa.

—Esto antes era Groenlandia. El Valle está en el extremo sureste.

Beatrice señaló una pequeña hondonada flanqueada por acantilados y agua. En el mar, a ambos lados de la pequeña lengua de tierra, habían escrito Icebergs. No era de extrañar que no hubiera encontrado a Row después de tantos años buscándola; no había querido plantearme que pudiera estar tan lejos.

—Está protegido de los elementos y los saqueadores por los acantilados, por eso me sorprende que los Lost Abbots lo hayan convertido en colonia. Los comerciantes del Valle decían que era más segura que cualquier otra isla por su aislamiento. Pero es difícil llegar. Esto… —señaló al mar del Labrador— …es el Corredor de los Saqueadores.

Había oído hablar del Corredor de los Saqueadores. Una franja de mar oscuro y embravecido donde acechaban los saqueadores, que solían aprovecharse de los barcos deteriorados o de los marineros que se habían perdido para robarles su carga. Cuando me detenía en los puertos apenas si prestaba atención a las historias, pues siempre había dado por hecho que no tendría que acercarme por allí.

—Los Lily Black tienen fondeados varios barcos en el Corredor de los Saqueadores —dijo Beatrice—. Se dice que están trasladando más barcos al norte.

Los Lily Black eran la banda de saqueadores más numerosa, tenían una flota de doce barcos, quizá más. Eran antiguos petroleros a los que les habían añadido velas o barcos de menor envergadura impulsados por remeros esclavos. Los distinguía un conejo tatuado en el cuello, y en los puertos circulaban rumores sobre otras comunidades que habían sido atacadas y los impuestos con los que exprimían sus colonias, obligando a trabajar a los civiles casi hasta matarlos.

—Y… —continuó Beatrice— …tendrás que vértelas con los Lost Abbots.

—Pero si el Valle ya es una colonia, los Lost Abbots solo habrán dejado un par de centinelas. Puedo encontrar a Row y marcharnos, navegar hasta otro lugar antes de que vuelvan.

Beatrice enarcó las cejas.

—¿Crees que puedes encargarte tú sola de ellos?

Me froté la sien.

—Quizá pueda entrar y salir sin ser vista.

—¿Cómo tienes pensado llegar allí? —preguntó.