Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

Платон Ильич Гарин — главный врач санатория «Алтайские кедры». Здесь вдали от суеты коротают свои дни особые элитные пациенты. Покрытый россыпью веснушек Дональд, любитель обнаженных красавиц Сильвио, нервная и пессимистичная Ангела, утонченный и кровожадный Эммануэль, зануда Синдзо, самовлюбленный ипохондрик Джастин, любящий книги и фаллоимитаторы Борис и, конечно, Владимир, умеющий произносить только одну фразу: «Это не я». Все эти узнаваемые личности, бывшие властители мира, а теперь лишенные человеческого облика пациенты, составляют главный предмет заботы доктора Гарина, который поддерживает их крепкое здоровье и хорошее самочувствие при помощи зарядов целительного электричества. Впрочем, беззаботные дни в санатории подходят к концу, и скоро доктору Гарину предстоит отправиться со своими странными пациентами в удивительное путешествие.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 558

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

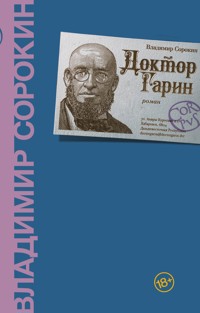

Владимир Георгиевич Сорокин Доктор Гарин

Голос Зрения. Его губы принимают вкрадчивое выражение.

Голос Слуха. Он снова спрашивает: “Как ваше здоровье?”

– Я люблю вас, доктор, – прошептала она.

© Владимир Сорокин, 2021

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021

© ООО “Издательство АСТ”, 2021

Издательство CORPUS ®

Часть первая Cанаторий “Алтайские кедры”

Любезный и временно далёкий друг мой, многодосточтимый Платон Ильич!

Ни на секунду не сомневаясь в том, что времена наши пожрутся мраком забвения под натиском немилосердных стихий, тешу себя утопической надеждою, что письменные свидетельства о нынешнем времени всё-таки переживут его. Не осуждайте же мою капризную настойчивость, ибо временами я чувствую себя если не Страбоном, то уж непременно новым Пименом, и с этим решительно ничего нельзя поделать. Я обязан свидетельствовать. О прошлом. О будущем. И о настоящем.

Сперва отвечаю на человеческий вопрос Ваш: живётся мне по-прежнему здорово, глухо и смирно, но совсем недурно в тени роскошного и монументального фейерверка кровавой грязи, который здесь бьёт и бьёт, вовсе не собираясь иссякать. Белые бомбомёты, мокрые ремингтонисты, коммунистические капиталисты, жох и ничка, чжуаншипинь, мокрая шпана, полька с ходом, старые убивцы, поперечный аэропиль, бас Шаляпина и художественный свист Сюй Моу в небе московском – всё это навеки с нами и по сей час. Как старый моллуск, я благодарю свою толстую раковину. Она позволяет мне быть спокойным и не кривлять тело в вынужденных прогибах. А также вовремя уползать окорочь в мой любимый приграничный Сокольнический лес, который, слава Богу, ещё не весь изрублен на гробы.

Вам полезен крепительный воздух Алтайских гор, мне же – шум подмосковного леса.

Чашка цикория на завтрак, цыплятина на обед, ломоть тёплого хлеба с козьим маслом, сбитым моей любимой женой, да ромашковый чай с нашим же мёдом на ужин – что ещё надобно писателю сверх этого?!

Моя изъеденная шашелем конторка “безнадёжного, но до омерзительности неутомимого дилетанта” (как выразился наш беспощадный критик Вульфсон) ещё не развалилась, рука держит гусиное перо, а ноги – тело.

Хорошо известный Вам жёлтый портфёль мой пополняется.

Итак, ни на йоту не обинуясь, спешу сообщить, что за последние трое суток никаких землетрясительных событий в Московии не произошло. Расстрелы пока прекращены. Слава Богу! Меня по-прежнему не печатают. Увы! Но я помню Ваши мудрые слова, коими Вы напутствовали меня при выписке из Вашего сверхчудодейственного санатория: “Не стирайте надежду. Надежда – не одежда”. Вы всегда изъяснялись сверхмудрыми загадками-пословицами, которые я разгадывал позже. Прошли эти месяцы, и разгадалось Ваше алтайское напутствие: настоящая надежда пообноситься не может, её невозможно снять, выстирать и надеть снова. Ибо, как только ты её снял – перестал надеяться! И это уже не надежда, а одежда. Подлинную надежду надобно и грязненькой любить! Так что я свою надежду в прачечную нести не собираюсь. Надеялся, надеюсь и буду надеяться.

Вот, собственно, и все новости.

Чувствую себя я вполне. Приступов нет. На Глашу с пресс-папье не бросаюсь. Недотыкомок не видать. Так что на fortissimo vivacissimo моей выписки из Вашей обители здоровья я совершенно не сержусь. В нашем безумном и гнойно-весёлом мире и не такое случается. Три с половиной месяца вместо шести – вполне для моей психосомы.

Засим остаюсь вечным и верным другом Вашим, неизменным поклонником Вашего эскулапского таланта, преданнейшим литературным моллуском со своим жёлтым портфёлем,

P. S. Позвольте ещё раз сердечно поблагодарить Вас за моё выздоровление. За ваш метод, за психиатрический гипермодернизм. Этого я не забуду никогда, помирать стану, а доктора Гарина с его blackjack вспомню.

P. P. S. Позвольте также присовокупить к письму несколько глав моего нового весёлого, человечного (и уже многострадального!?!) романа. Буду чрезвычайно рад отзыву, даже самому беспощадному.

Гарин провёл пальцем с прокуренным ногтем по голограмме письма, висящего в утреннем солнечном воздухе над его рабочим столом. И пополз текст романа:

Евсей Восков

MILK'N'ROLL,

или

ЗАЧЕМ ТЕБЕ АМЕРИКА, ДЖОННИ?

роман

I

26 марта 1953 года несравненный в своей решительности Лаврентий Берия арестовал и расстрелял омерзительных, окончательно и бесповоротно окостеневших в позднебольшевистской мизантропии и невменяемости Хрущёва, Жукова, Ворошилова, Молотова, Кагановича и объявил Новый НЭП.

К тому смутному времени в высшей степени добропорядочная и по-настоящему богобоязненная семья Бобровых тихо и скромно проживала в своей безнадёжно уютной деревеньке Ропшино, что на Пахре. Новые идеи дунули из Кремля подобно ветру весеннему. Измученная послевоенной, болезненной и беспросветной в своем убожестве колхозной жизнью, семья Петра потянулась к этому ветерку великих перемен, подобно первым подснежникам.

– Молоко… – произнёс Пётр, зайдя в недавно и с такими нечеловеческими мучениями подновленный хлев и глядя на тощую корову Дочу, жующую подгнившее сенцо.

В полутьме хлева, наполненного густым и живительным запахом навоза, ему пришло в голову простое и ясное: скооперировавшись с братьями Иваном, Фёдором и Павлом, с шурином Хапишкой, взять ссуду в Сберкассе, купить двенадцать коров, пару битюгов, сенокосилку, маслобойку, делать масло, творог, сливки, сметану и продавать в Москве…

В то же самое время в далёком Канзасе молодой человек привлекательной наружности по имени Джонни Уранофф, сидевший с гитарой у телевизора и слушающий новости из далёкого СССР, вдруг замер, словно укушенный назойливой, опасной и бесцеремонной канзасской осой, отложил гитару и со всех своих молодых, бодрых и бескомпромиссных сил хлопнул себя по коленкам:

– Рок-н-ролл!

Палец Гарина закрыл приложение и письмо.

– Ежи ножи не точат, – пробормотал он и откинулся на спинку удобного умного кресла, которое тут же задвигалось и заурчало под массивной спиной доктора, принимая нужное утреннее положение и начиная массаж.

Гарин распечатал новую коробку папирос “Урал”, взял папиросу, постучал гильзой по коробке, впихнул папиросу в свои большие губы, имеющие неизменно жабье и недовольно-плаксивое выражение, зажёг спичку, закурил и, выпуская дым, сильнее откинулся в урчащем под ним кресле.

Надел пенсне на большой нос с сетью лиловых прожилок, глянул в широкое тройное окно. Залитый утренним солнцем кедровый бор отсюда, со второго этажа санатория, радовал вечно заплывшие глаза Гарина. Он курил, шумно и с наслаждением втягивая и выпуская дым. Бледно-голубое апрельское небо на востоке было смазано, словно растопленным сливочным маслом, еле заметными перистыми облаками. Через приоткрытое окно из бора долетали голоса токующих дроздов.

Массивной рукой Гарин сгрёб со стола пустую папиросную коробку и швырнул в урну. С коробкой в урну был выброшен и вчерашний день – суматошный, длинный, утомляющий, не принёсший удовлетворения.

– Тёплое – не холодное…

Докурив папиросу и дождавшись завершения массажа, Гарин встал и подошёл к окну. Раскинувшийся во всём великолепии залитый солнцем бор почти сплошь состоял из кедрача; редко темнели в нём ели да светлели берёзы с каплями набухших, позеленевших почек. За лавиной уходящего вдаль бора синели и белели снегами Алтайские горы.

– Весна пришла, но смерть не нашла… – пробормотал он и привычным движением щёлкнул по оконному стеклу своим крепким ногтем.

Весна в этом году была ранней, даже слишком ранней. Снег сошёл уже на первое апреля, лишь в бору он кое-где виднелся; вокруг валунов из мха и старой травы вылезли подснежники, белая ветреница и лиловый кандык; почки на кустарниках лопались. И дрозды, дрозды захватили бор. Их утренний ток перекрывал и далёкое чуфырканье тетерева, и сочное щёлканье редких соловьёв, и одинокий голос кукушки.

Гарин подошёл к столу, нажал кнопку старомодного, ещё советской эпохи селектора.

– Слушаю, Платон Ильич, – раздался голос сестры-секретарши.

– Маша, выход.

– Ждём вас.

Он пересёк свой просторный кабинет, открыл платяной шкаф, где висели его пальто тёмно-коричневого кашемира, серый костюм и белый халат. Надел халат, застёгиваясь, пошёл к зеркалу, напевая: “Нет, не тебя так пылко я люблю”. Зеркало отразило главврача санатория “Алтайские кедры” Платона Ильича Гарина во весь его внушительный рост: высокий, полный пятидесятидвухлетний мужчина с выбритым черепом, массивным брылястым лицом и большой бородой, уже слегка тронутой сединою. Усы, как и голову, доктор Гарин брил. На большом и упрямом носу блестело золотое пенсне, цепочку от которого он неторопливо пристёгивал к пуговице халата белыми и толстыми, как баварские телячьи сардельки, пальцами. Закончив, осматривая себя заплывшими глазами, он огладил халат, сунул руки в глубокие карманы, нащупав в одном из них зажигалку, в другом – сандаловые чётки. И качнулся на титановых ногах, матово сияющих в солнечных лучах под халатом, обутых в светло-коричневые ботинки. Во вверенном ему санатории доктор Гарин принципиально не носил брюк, не скрывая своих титановых нижних конечностей. И на первые деликатные вопросы коллег отвечал лаконично:

– Die ewige Erinnerung[1].

Больше вопросов не было.

Гарин круто развернулся, подошёл к стене с картой Республики Алтай, утыканной разноцветными булавками, глянул на старый немецкий барометр, показывающий хорошую погоду. И снял с гвоздя короткую, с пивную бутылку, чёрную резиновую дубинку blackjack с утолщением на одном конце и кожаной петлей на другом. Продел левую руку в петлю и вышел из кабинета в коридор. Размашисто двинулся по нему в сторону светлого холла, постукивая дубинкой себя по бедру. Титановые ноги его шагали без какого-либо специального звука.

В холле на бежевых диванах сидели двое врачей, трое медсестёр и двое рослых санитаров. Все они сразу встали, завидя приближающегося Гарина.

– Доброе утро, господа! – громко приветствовал их Гарин издали.

– Доброе утро, Платон Ильич! – ответили медики.

Гарин подошёл, протянул руку врачам, они пожали её с лёгким деловым поклоном. Медсёстры сделали книксен, санитары поклонились.

– Похоже, погода нам по-прежнему благоприятствует! – заговорил Гарин своим громким рокочущим голосом, в котором, впрочем, было что-то затаённо-испуганное, словно он сам пугался своего решительного голоса.

– Весна опережает свой график ровно на месяц, – улыбнулся старший из врачей, Андрей Сергеевич Штерн, высокий, сутулый, худой, как жердь, с дынеобразной лысоватой головой и вытянутым, словно верблюжьим лицом с оттопыренной нижней губой.

– Гусиный лук зацвёл, – доложила доктор Пак, субтильная женщина в квадратных очках и с мужской короткой стрижкой. – Невероятно!

– Весна-красна нам на радость, – улыбалась старшая медсестра Ольга, полноватая приветливая блондинка. – Весной веселее, чем зимой, ведь правда?

– Веселее! – зарокотал Гарин. – Особенно – дроздам!

– Спать не дают решительно, – покачала красивой головой чернобровая и быстроглазая сестра-секретарша Маша с неизменно высокомерным выражением смуглого лица. – Четвертую ночь сплю с берушами.

– Дроздовое нашествие! – Гарин стукнул себя по ноге. – Инвазия! Прободение соснового бора! Кто не рад? Кто против? Все рады!

– А весеннее обострение? – страдальчески улыбнулся ему Штерн, выставляя вперёд нижнюю губу, словно умоляя. – У троих уже началось. И раньше обычного.

– Ангела? Джастин? – Гарин сверкнул на него пенсне.

– И Синдзо.

– Синдзо? Не ожидал!

– Да, вроде самый аспонтанный.

– Аспонтанность, дорогой доктор Штерн, это не муха в янтаре! – Гарин громко стукнул себя по титановой коленке. – Приму его первым после завтрака! Ну-с, пойдёмте, пойдёмте!

Он направился к широкой лестнице из алтайского розовато-жёлтого мрамора и стал подниматься по ней, постукивая blackjack'ом по перилу. На втором этаже санатория располагались палаты, которых всего в элитном санатории “Алтайские кедры” было тридцать две. Но в эту необычную весну в них находилось всего восемь пациентов. Санаторий был снят ими на полгода целиком столь быстро и неожиданно, с таким финансовым предложением, с таким административным нажимом республиканских властей, что владельцу санатория пришлось временно закрыть глаза на свою репутацию и на реноме этой уже довольно известной здравницы. Пациентов предыдущих пришлось со скандалами выписать.

Двенадцать палат люкс располагались в правом крыле, куда медики прошли по коридору, увешанному пейзажами алтайских импрессионистов.

Санитар постучал в дверь палаты № 1 и остался снаружи, как и его партнёр. Остальные вошли в палату. Она была просторной, светлой, двухкомнатной, с большими окнами, уютной двуспальной кроватью, гостиной с кожаными креслами, видеомузыкальным центром, аквариумом, комнатными растениями и ванной комнатой, дверь в которую была открыта. Пациент восседал на унитазе и чистил зубы.

– Good morning, Donald! – Гарин заглянул в ванную.

Своей четырёхпалой рукой пациент вытащил зубную щётку из огромного рта, смачно сплюнул на пол и произнёс глубоким, утробным фальцетом:

– Heavens to goddamn Betsy, it is a good morning![2] – Sleeping? Feeling? Appetite? – Гарин перешёл на свой простейший английский.

Пациент сунул щётку в рот и продолжил чистку зубов.

– Complaints? Wishes?

Пациент громко и протяжно выпустил газы, оторвал туалетной бумаги, подтёрся, ткнул пальцем без ногтя кнопку спуска воды, плюхнулся на кафельный пол, прошёлся по нему на мясистых белых ягодицах к стоящему напротив раковины стулу, ловко подпрыгнул на ягодицах и уселся на стул. Не обращая внимания на Гарина и свиту, он вытащил щётку изо рта, глотнул воды из стакана, отвратительно громко прополоскал огромный рот и пустил в зеркало мутно-белую струю. Подождав, когда его отражение проступит сквозь муть, он улыбнулся себе и произнёс: – Hi, Donald!

Вытянул из коробки бумажную салфетку, вытер ею то, что можно было назвать лицом, скомкал, бросил на пол, схватил флакон с дезодорантом и принялся обильно прыскать на то, что можно было назвать телом. Пациент по имени Дональд представлял собой большую белую задницу, окраплённую местами россыпью мелких рыжих веснушек. В верхней части задницы был огромный губастый рот, подобие плоского носа с ноздрями и широко посаженные, вполне красивые глаза раз в пять больше человеческих. Из круглых боков задницы вытягивались две тонкие, гибкие четырёхпалые руки. Спереди внизу на месте полового органа у пациента было пусто и гладко.

Остальные семь элитных пациентов санатория физиологически были устроены точно так же. Их задницы отличались только формой и оттенками кожи, глаза – длиной и цветом ресниц, цветом роговицы. У Дональда ресницы были светлые, а глаза – голубые.

Закончив опрыскивать себя, он повернулся к Гарину:

– See you later, doc! Karasho?

– Хорошо! – удовлетворённо кивнул Гарин и вместе со свитой вышел из палаты.

– Стабилен! – произнёс он на ходу, и Маша сделала зелёную пометку в прозрачном планшете.

– Бурбона нет в номере, – доложил один из санитаров.

– Good! – стукнул себя по коленке Гарин.

Санитар постучал в палату № 2 и тут же открыл её. В санатории у палат не было замков. Гарин вошёл в номер:

– Buongiorno, Silvio!

Пациент с загорелой, холёной кожей лежал в постели, укрывшись одеялом, курил и смотрел голограмму с обнажёнными, купающимися под водопадом девушками. Завидя главврача, он потушил голограмму, сунул сигарету в пепельницу, скинул одеяло, спрыгнул на пол, стремительно подбежал на ягодицах к Гарину и прыгнул ему на грудь:

– Buongiorno, signor dottore!

Гарин привычно подхватил его, уже зная повадки Сильвио. Тот чмокнул Гарина в бороду, засиял радостной улыбкой и, не дожидаясь вопроса Гарина, ответил:

– Fine, fine, I'm always fine!

По-английски он говорил так же, как и главврач.

– Sleeping? Feeling? Appetite?

– Eccelente!

– Complaints? Wishes? – Гарин чувствовал его тёплые, шершавые, местами обвислые ягодицы.

– No complaints! Only wishes! But you know everything about my wishes, signor dottore! – Сильвио захохотал Гарину в бороду.

– Ох знаю, знаю! – засмеялся Гарин и деликатно поставил пациента на пол, склоняясь над ним, как Саваоф. – Желания у пациента – прекрасно! Значит, всё идёт хорошо. Только прошу, дорогой мой, не забывайте про ваш рефлюкс. Белое вино вечером – нет! Сладкое вечером – нет! Жирное – нет!

– Рефлюкс! Я бы так хотел забыть про него! Помню, чёрт его побери! Поэтому вечером – только бокал красного, не больше, не больше, signor dottore! К местному сладкому я и вовсе равнодушен. Какое сладкое сравнится с cannoli моей покойной мамы?! Кто в мире теперь способен сделать такие cannoli? Никто! Со смертью моей мамы мир изменился в худшую сторону, вы это знаете лучше меня, дорогой мой!

– Но мы должны идти вперёд, Сильвио.

– С наглой рожей и оптимизмом! – захохотал тот и прыгнул на кровать. – Что ещё остаётся? Пропустим сегодня по стаканчику на ланче?

– По полстаканчика.

– D'accordo!

– Вы правда хорошо спали?

– Превосходно!

– Мы рады за вас.

– Док, вы, ваши помощники, сёстры – все замечательные! – Сильвио послал свите Гарина воздушный поцелуй. – Мне нравится здесь всё больше!

– Мы очень рады, – улыбнулась ему Пак.

– Наш санаторий уникален, – оттопырил губу Штерн.

– Bravo!

– Хорошего вам дня! – Гарин повернулся к выходу, но Сильвио схватил его за полу халата.

– Signor dottore, please, blackjack!

И повернулся задом.

Гарин направил свой blackjack на левую ягодицу Сильвио. Бело-голубоватые электрические молнии с треском впились в ягодицу.

– О, Dio!! – возопил Сильвио.

Гарин направил blackjack на правую ягодицу и пустил в неё разряд.

– Porca Madonna!! – завопил Сильвио на всю палату.

– Будьте здоровы! – произнёс главврач по-русски, перестав.

Сильвио повалился на кровать, перевернулся и, протянув руки, показал два больших пальца, сжав оставшиеся три в кулачок. Отдышавшись, он сел:

– Это… великое. Великое! Лучше всех лекарств мира! Signor Garin, вы гений! Ничто так не прочищает с утра мозги, как ваш blackjack!

– Благодарю вас! – поклонился Гарин и вышел из палаты.

– Стабилен! – бросил он Маше.

Пациент палаты № 3 лежал в постели, накрывшись одеялом до глаз. Но не спал. На вошедших врачей он никак не отреагировал. Не ответил он и на утреннее приветствие Гарина. Главврач присел к нему на кровать, отодвинул одеяло, положил руку на место лба больного.

– Температуры нет, я здоров, – проговорил пациент, глядя мимо Гарина.

– What happened, dear Justin?

Гарин взял его тонкую руку, щупая пульс.

– Уверен, что и пульс нормальный.

– Слегка замедлен. Что вас тревожит?

– Сны. Сны…

– Опять?

– Да.

– Я приму вас после завтрака. Обсудим. Примем решение.

– Я могу и сейчас рассказать. – Джастин закинул гибкие руки на подушку. – Секретов нет. Это связано с местным грязелечением.

– Алтайская иловая грязь – великая сила. – Гарин снял пенсне, заглядывая в красивые карие глаза пациента.

– Вот-вот. Я именно так и говорил им.

– Кому?

– Парламентариям. Я выступил с новой инициативой обязательного поголовного грязелечения всего населения страны. Признаться, это была одна из самых убедительных моих речей. Я говорил… как я говорил! Давно так не говорил… С таким воодушевлением, хорошо, сильно, обстоятельно, не занудно. Какие аргументы я привёл! Я говорил о здоровье нации, о новых перспективах, которые откроются для всех граждан после грязелечения. О стариках, которые обретут новую жизнь, о молодёжи, которая будет самой здоровой в мире. О женщинах, которые будут рожать только здоровых детей. О последующем подъёме промышленности, об экономическом рывке, о расцвете страны, о фантастических новых перспективах, о всеобщем благоденствии, о счастье. Парламент слушал меня, затаив дыхание. Я всегда прекрасно чувствую аудиторию, перед которой выступаю. Они слушали меня, замерев. Это было… замечательно. Я закончил речь, провозгласив: нас всех ждёт счастье! Но вместо бурных аплодисментов… вместо аплодисментов… вместо этого… – голос Джастина задрожал, – вместо… ожидаемого…

– Не волнуйтесь, дорогой мой. – Гарин гладил его руку.

– Вместо аплодисментов… они расхохотались. Они… они… подняли меня на смех!

Пациент разрыдался. Из больших глаз его хлынули слёзы.

Гарин гладил его. Свита стояла молча.

Выплакавшись, Джастин зашмыгал носом, к которому Гарин тут же приложил бумажную салфетку. Пациент высморкался, тяжело вздохнул:

– Затем поднялся лидер зелёных и сказал: дамы и господа, вы сейчас убедились, насколько наша власть оторвалась от народа. И все ему зааплодировали. Ему, этому бездарному популисту, а не мне. Тогда я сказал: я не понимаю вас. Ах, не понимаете? Тогда протрите свои глаза, господин премьер, и ступите на этот пол! И весь парламент стал в такт хлопать: ступай! ступай! ступай! Ничего не понимая, я сошёл с трибуны на пол. И тут… и здесь, господин доктор…

Голос его снова задрожал.

– Не волнуйтесь, не волнуйтесь… – гладил его круглый лоб Гарин.

– И тут… я понял, что вместо пола – грязь, грязь… грязь! Липкая, чёрная. Грязь! А они закричали: мы давно уже в иле! Я побежал… я выбежал из парламента… и вокруг, всё вокруг, везде вокруг, всюду была грязь, грязь! Я провалился, провалился в гря-а-а-азь!! Я стал тону-у-у-уть!!

Пациент снова затрясся в рыданиях.

– Доктор Пак, – обернулся Гарин. – Ваш фирменный коктейль! Три раза в сутки. Грязелечение временно отменить.

– Безусловно, – кивнула она. – Лучше радоновые ванны.

– Да!

– Везде, везде грязь… везде и всюду… нет пола, нет земли… не на что встать… не на что опереться… нет фундамента-а-а-а-а! Только гря-а-а-азь! – рыдал пациент.

Пак повернулась к медсестре:

– Четвёрка. Стандартная доза. После завтрака. Потом – по расписанию.

– Хорошо, – кивнула та.

Когда пациент успокоился, Гарин снял с него одеяло:

– Дорогой мой, перевернитесь на живот.

Всхлипывая и шмыгая носом, тот повиновался. Гарин направил blackjack ему в ягодицу. Затрещали голубые молнии.

– O, my Go-o-o-o-o-od!! – заревел пациент в подушку.

Гарин пустил молнии в другую ягодицу. Пациент снова заревел.

Главврач прикрыл его одеялом, встал, двинулся к выходу.

– Нестабилен, – бросил он Маше.

Она отметила красным.

– Классика! – зарокотал Гарин в коридоре. – Синдром Котара в чистом виде!

– Ипохондрический гигантизм, – согласно кивнула, поправляя очки Пак. – Ростки были с момента поступления, а сейчас резко дали густую поросль. Но это пока не шуб.

– Ваш коктейль приведёт его в норму.

– Ваш blackjack творит чудеса.

– Сим победиши!

Едва Гарин переступил порог палаты № 4, как в него полетела книга. Он тут же сбил её своей чудодейственной дубинкой на пол, словно взбесившуюся птицу, поднял, прочитал заглавие:

Pelham Grenville Wodehouse

LOVE AMONG THE CHICKENS

Швырнувший в Гарина книгой пациент скрылся в ванной комнате.

– Старина, вам не по душе Вудхауз? – спросил Гарин, отдавая книгу санитару и проходя в палату.

– Unreadable![3] – раздалось из ванной.

– Это я ему посоветовал, – сказал Штерн. – Лёгкая, весёлая книга.

Ванные комнаты тоже не имели замков, Гарин приотворил дверь. Пациент с белой кожей и необычно длинными рыжими ресницами громко плюхнулся в наполненную ванну, заливая пол водой. Но вдруг выскочил из ванны и, шлёпая ягодицами, бросился вон столь стремительно, что Гарин едва успел расставить ноги, пропуская его. Прошмыгнув между ногами главврача, пациент прокатился на мокрых ягодицах до журнального столика, выхватил из открытой коробки сигару, сунул в губы, поджёг и тут же кинулся обратно в ванную. И Гарин снова пропустил его между ног. В палате царил беспорядок: не было вещи, не сдвинутой со своего места, подушка и одеяло валялись на полу. Пациент подбежал к ванне, сунул палец в воду:

– Нет, нет… не сейчас…

Круто развернулся, выкатился из ванной и заметался по палате:

– Где же… где же, чёрт возьми?!

– What are you looking for, dear Boris? – спросил Гарин.

– Где, где моя книга? Почему, по какому праву у меня отбирают книги, фаллосы, пистолеты, рапиры, динозавров, женщин?! – заговорил пациент на своём стремительном британском английском, который Гарин с трудом понимал.

– Вот ваша книга. – Штерн взял её у санитара и передал Борису. – Вам же она понравилась?

Тот прижал её к животу:

– Любимая! Несравненная! Лучшая и умнейшая книга в мире после “Евангелия от Иуды”!

– Как вы себя чувствуете? – Гарин сверху смотрел на пациента. – Сон? Аппетит?

Пациент закрыл свои длинные ресницы и закачался на месте:

– О-мер-зи-тельно!

– Что именно? Плохо спите?

– Чудесно! Замечательно!

– Аппетит плохой?

– Пре-вос-ход-ный!

– Страхи? Опасения?

Пациент открыл глаза и бросил на всех отчаянный взгляд неузнавания, словно увидел их впервые:

– Где?

– Что? – Гарин навёл на него пенсне.

– Мой любимый фаллос?

– Коробка позади вас, – подсказала Пак.

Отшвырнув сигару на ковёр, он подбежал к бордовой коробке, открыл. В ней лежали три фаллоимитатора.

– Where's Big Ben?! – вскричал он с обидой.

– Не волнуйтесь, он где-то здесь. – Доктор Пак пошла по палате, разглядывая всё, что валялось.

– Where's my Big Ben?! – закричал Борис сильнее.

Пухлые упрямые губы его искривились, два больших передних зуба полезли из них.

– Не волнуйтесь, сейчас найдём… – Пак и две медсестры стали искать.

– Where's my Big Be-e-e-e-en?!! – заплакал пациент и тут же повалился навзничь, заёрзал ягодицами по полу, вертясь на месте.

– Вот же он, вот! – Одна из медсестёр нашла большой фаллоимитатор с квадратной головкой, передала его Пак.

Присев над плачущим, Пак положила находку ему на живот:

– Он здесь, успокойтесь.

Тот мгновенно схватил фаллоимитатор, перестал плакать, сел, захлопал мокрыми рыжими ресницами, затараторил с обидой и злостью:

– Какое конституционное право вы имеете конфисковать мою собственность? Кто позволил вам преступать закон, вершить произвол, попирать право человека на частную жизнь, нарушать приватность, плевать на великие европейские традиции, одним махом разрушая то, что с таким трудом на протяжении пяти веков возводили и строили наши прапрадеды, на чём основывается, стоит и успешно развивается весь уклад цивилизованной Европы?

Гарин глянул на Пак, ища лингвистической поддержки. Получившая PhD в Кембридже доктор Пак тут же пришла на помощь, заговорив на своём отличном английском:

– Мы прикажем незамедлительно арестовать и отдать под уголовный суд всякого, кто лишь посмеет покуситься на вашу собственность! – произнесла она, грозно нависнув над пациентом.

Он замер, хлопая ресницами.

– Правда?

– Клянусь! – ответила она ледяным голосом.

Борис отшвырнул фаллоимитатор, вскочил, обнял её колени, прижался:

– Я всегда верил в алтайских врачей!

– И правильно делаете! – пророкотал Гарин. – Мы позаботимся о вас. А теперь, дорогой мой, позвольте…

Он навёл blackjack на пухлые и упругие ягодицы Бориса и дал два традиционных разряда. Пациент спокойно стоял, молча обнимая колени Пак.

Гарин опустил blackjack.

Борис почесал ягодицу, разбежался и влетел на кожаный диван. Мгновенье он сидел, хлопая ресницами и бормоча что-то нечленораздельное, затем расхохотался, откинувшись:

– Чушь несусветная!

– Что, простите? – переспросил Гарин.

– Чушь, что послевоенная Европа жаждет объединиться в Соединённые Штаты Европы!

– Вы так полагаете? – спросил Штерн.

– Я уже плюнул в лицо Эмманюэлю. Могу плюнуть и старухе Ангеле, если она только заикнётся. Вот, пусть только попробует, старая провокаторша!

– Как у вас с аппетитом? – спросил Гарин.

– А где мой динозавр?! – вдруг выкрикнул Борис, спрыгнул с дивана, вбежал в спальню и заметался по ней.

Две медсестры пошли за ним, чтобы помочь ему в поисках. Борис носился по замусоренной спальне, шлёпая ягодицами по полу. На кровати лежал навзничь в состоянии сна пластиковый андрогин с женским лицом, большой грудью и торчащим прозрачным фаллосом. Над кроватью висела большая картина в массивной позолоченной раме – Люсьен Фрейд, “Спящий мясник”. Любимая картина Бориса, неизменно сопровождавшая его во всех путешествиях.

– Где? Кто позволил? – метался на ягодицах Борис.

Не найдя ничего, он метнулся к батарее отопления, громко ударился о неё и завопил:

– Кто приказал изъять динозавра?! Кто подписал акт о конфискации?!

– Никто, никто, – поспешила его успокоить Пак. – Найдётся, не волнуйтесь.

– Он никогда не найдётся! Он потерян наве-е-е-е-ки! – завопил пациент, и слёзы градом брызнули сквозь огромные рыжие ресницы.

Пак шагнула к нему, но Гарин предупредительно положил ей на плечо свою увесистую длань.

– Ремиссия, – произнёс он по-русски.

Борис рыдал недолго. Шмыгнув носом, он вдруг пополз по полу, дополз до кровати, залез под неё наполовину, оставив снаружи задницу, покрасневшую от электротерапии. Кровать задрожала. Андрогин открыл глаза, сел на кровати и стал осматриваться.

– Вот ты где! – глухо раздалось из-под кровати.

Кряхтя, Борис вылез с чёрным шаром, сел на пол и расхохотался.

– Динозавр решил удрать в мезозой!

Шлёпнул по шару. Шар засветился, в нём возник серебристый тираннозавр, который стал пританцовывать и запел хриплым басом:

Борис поцеловал шар с громким чмоком, прижал к животу, вскочил и через поспешно расступающихся медиков метнулся на покрасневших ягодицах в ванную комнату, подпрыгнул и плюхнулся в ванну, снова окатив всё вокруг водой.

– Рекуррентно стабилен, – с улыбкой сказал Гарин Маше, направляясь к выходу.

– Не опаздывайте на завтрак. – Пак заглянула в ванную.

– А сигара? – воскликнул Борис. – Где моя сигара?

– У нас не принято курить в номерах.

– Где моя сигара?! Кто посмел уничтожить мою сигару?! Шалина!! – завопил Борис и тут же разрыдался, шлёпая поющим шаром по воде.

– Шалина ждёт своего господина, – ответил андрогин мужским голосом.

– Доктор Штерн, дайте ему сигару, – распорядился Гарин, выходя из палаты.

Штерн взял из коробки сигару, обрезал и вместе с зажигалкой отдал Борису, который тут же перестал рыдать, выпустил шар и принялся, громко чмокая, раскуривать сигару.

– Hello, hello, hello, how low… – пел тираннозавр под водой.

В пятой палате обитала пациентка по имени Ангела. Едва санитар постучал в дверь и открыл её, она уже стояла в прихожей, скрестив бледные, плетеподобные руки внизу бледного живота.

– Guten Tag, gnä dige Frau! – пророкотал Гарин на своём приличном ещё с гимназейских времён немецком.

– Guten Tag, Herr Doctor Garin! – произнесла она ровным, спокойным голосом и улыбнулась всегда усталыми, густо напомаженными губами.

– Haben Sie gut geschlafen?[5]

– Nicht so sehr[6].

Она повернулась к ним бледным, одутловатым задом и пошла на ягодицах в палату. Гарин со свитой двинулись следом.

– Прошу вас. – Ангела протянула руку в сторону дивана.

– Благодарю! – Гарин сунул blackjack в карман халата и, оставшись стоять, по-докторски потёр ладони. – Жалобы? Опасения? Тревоги?

– Опасения, тревоги, – повторила она с полуулыбкой, подпрыгнув и сев в кресло. – Всё, всё при мне. Никуда не делось.

– Лающие люди?

– Да, лающие люди.

– Вернулись?

– Они никуда и не уходили.

– Только прятались за обычными, нелающими?

– Genau[7].

– Ясно, – понимающе стукнул себя по коленке Гарин. – Я приму вас после завтрака, Маша сообщит вам.

– Хорошо.

– Пожелания?

– Сегодня ночью кто-то громко слушал музыку.

– Вот как? – Гарин снял пенсне, повернулся к врачам. – Это новость.

– Я смутно сквозь сон что-то слышал, – произнёс Штерн.

– Из какого номера доносилась музыка?

– Не знаю. – Ангела взяла из вазы мандарин и принялась его чистить.

– Что за музыка? Классическая? Джаз? Рок? Фрок? – Штерн вопросительно вытянул губу в сторону Ангелы.

– По-моему, это была русская музыка. Поп-музыка. Песни.

– Могу предположить, кто это, – улыбнулась Пак. – Мы решим проблему, Ангела, не волнуйтесь.

– Надеюсь. Сон – лучшее, что есть в моей жизни. Вернее… – она рассмеялась, – лучшее, что осталось в ней!

– Неправда! – пророкотал Гарин. – Вас ждёт прекрасное будущее! После возвращения из нашей здравницы мир засверкает для вас новыми красками.

– Хотелось бы верить.

– Вы довольны анальными процедурами? – спросила Пак.

– Вполне. – Ангела протянула ей половинку очищенного мандарина.

– Благодарю вас, – отказалась Пак.

– Бальзамные обтирания? Пихтовые ванны? – Гарин с удовлетворением оглядывал чистую, аккуратную палату Ангелы.

– Всё замечательно.

– Немного целительного электричества? – Гарин показал ей blackjack.

– О, с удовольствием. – Она сползла с кресла, прошла в спальню, прыгнула на кровать и легла на живот.

Гарин пустил разряд ей в левую ягодицу. Она вскрикнула в постель. Гарин пустил молнии в правую. Вскрик повторился.

Полежав неподвижно, она перевернулась на спину. Напомаженные, немолодые губы её бессильно разошлись:

– Es war wunderbar… danke…[8]

– Aber bitte![9] – довольно улыбался Гарин.

– Ждём вас на завтрак, – улыбалась Пак.

– А после завтрака – ко мне! – Гарин решительно двинулся к выходу. – Я разберусь с лающими людьми!

– Вы очень добры… – улыбалась Ангела, глядя в потолок над кроватью.

Дверь шестой палаты отворилась сама. Пациент с живыми, быстрыми глазами стоял на пороге и приветливо улыбался.

– Bonjour, Mesdames et Messieurs! – быстро произнёс он приятным голосом, едва Гарин открыл рот.

– Bonjour, Emmanuel! – торжественно произнёс Гарин и поднял вверх blackjack, словно маршальский жезл.

– Мне так приятно видеть всех вас каждое утро, – заговорил пациент на прекрасном английском, жестом приглашая всех войти. – Поверьте, после ночных кошмаров, утренних депрессивных размышлений, болезненных воспоминаний и прочей гадости я вижу вас – умных, бодрых, добрых, знающих своё благородное дело, – и всё тут же рассеивается, словно дым!

– Нам тоже чрезвычайно приятно видеть вас бодрым и здоровым, – произнесла Пак, сдержанно улыбнувшись.

– Вы выглядите чудесно, – не без осторожности заметил Штерн.

– Завидуйте, завидуйте! – рокотал Гарин. – Сразу видно, кто этой ночью хорошо спал!

– О, спал прекрасно! – Эммануэль сделал пригласительный жест. – Присаживайтесь. Здесь замечательно спится.

– Благодарю вас, – остался стоять Гарин. – Но вы слышали музыку ночью?

– Музыку? Ночью? Нет. Музыка у меня только днём!

Пациент подошёл к электропианино, приспособленное под его рост, присел на стул, напоминающий велосипедное сидение, и сходу заиграл ноктюрн Шопена.

– Замечательно! – Гарин похлопал blackjack'ом по своей широкой левой ладони.

– Я не представляю свою жизнь без двух вещей, – прервался Эммануэль. – Без музыки и любви.

– А политика? – поднял брови Гарин.

– Она с нами по определению. Как солнце или луна.

– Никуда не денется?

– Именно!

– Хорошо! Пожелания? Опасения? Беспокойства?

– Всё замечательно, всего в достатке, ничего не беспокоит.

– Вакуумный массаж, бальзамное обтирание?

– Продолжаю принимать с успехом.

– Медикаменты?

– Всё те же, вы знаете, мсье доктор.

– Не забывайте про грязь. В ней великая терапевтическая сила.

– О, грязь, – произнёс он по-русски, полузакрыл глаза и вскинул вверх гибкие руки. – Кем бы мы были без неё! Оh là là! Она чудесна, чудесна! Я вернулся к жизни благодаря ей. Теперь я навеки влюблён в вашу алтайскую грязь. Мы с ней как муж и жена. Обвенчались на Алтае! У нас грязный медовый месяц. Мы отдаёмся друг другу. Проблема вот в чём: когда вернусь в Париж, что мне делать без неё? Не представляю! Что мне делать, а? Выписывать её отсюда контейнерами?

– В Европе есть свои грязелечебницы, – заметила Пак.

– Что вы сказали? – вдруг замер он.

– Я говорю, в Европе есть замечательные грязелечебницы, – осторожно продолжала Пак, переглянувшись с Гариным. – Карловы Вары, Пиештяны, Хевиз, Абано Терме.

Пациент напряжённо смотрел на Пак и вдруг прохрипел нутряным, зловещим голосом:

– Connasse de merde![10]

Оттолкнувшись от сиденья, он прыгнул на ногу Пак, оплел eё, как щупальцами, руками и схватил зубами. Но Гарин был начеку: и трёх секунд не прошло, как blackjack выпустил не терапевтическую синюю, а жёлто-зелёную молнию в зад пациента. Тот с криком отвалился на ковёр, завертелся на месте и захрипел.

– Санитары! – громко, но спокойно позвал Гарин.

Двое оставшихся снаружи вбежали в палату, схватили пациента, прижали к полу. Он хрипел, изрыгая французские ругательства, глаза его закатились, на губах выступила пена. Одна из медсестёр выхватила из кармана пенал, вынула шприц, склонилась над ним.

– Не вынесла душа поэта… – произнёс Гарин и вздохнул. – И всегда почему-то утром.

– Раптус плюс Кандинский – Клерамбо. – Пак поправила сбившиеся очки.

– Не укусил?

– Нет, спасибо. Каждый раз поражаюсь вашей реакции.

– Ещё получается, – усмехнулся Гарин. – И ведь неизменно на женщин кидается. И на ноги. Нет чтоб на мои! Я бы и отгонять его не стал! Титан вернул бы его к реальности.

Все заулыбались. Сестра тем временем делала укол.

– Доктор, вы же знаете его анамнез. – Пак смотрела на рычащий рот пациента. – “Преступно-недоступные коленки высокомерной учительницы геометрии”.

– Да-да, – вздохнул Гарин. – Геометрия – великая наука!

– Слишком прилежный ученик…

– Женские коленки способны свести с ума не только мужчин… – задумчиво произнесла Маша.

– “Я готов выпить влагу из вашей коленной чашки”, – процитировал Штерн.

– Пойдёмте дальше, господа! – скомандовал Гарин. – Перенесите пациента на кровать. Марина, присмотрите за ним.

– Хорошо, доктор, – кивнула медсестра.

Пациент палаты № 7 сидел на тренажёре и качал ягодицы.

– Доброе утро, Владимир! – поприветствовал его Гарин.

– Это не я, – пробормотал тот, качаясь.

– Как почивать изволили?

– Это не я.

– Жалобы?

– Это не я.

– Неудобства?

– Это не я.

– Пожелания?

– Это не я.

Привыкший к его обычным ответам Гарин прошёлся по гостиной палаты. Всё было чисто прибрано, всё стояло на своих местах. Гарин глянул на видеомузыкальный центр.

– Вы слушали сегодня ночью музыку?

– Это не я, – качался пациент.

Пак взяла пульт, нажала несколько кнопок. Возникла голограмма: одетый по моде пятидесятых Джонни Уранофф запел свой знаменитый хит “Без тебя мне не жить!”.

– Вы слушали это ночью в 03: 16.

– Это не я.

Пак нашла ещё несколько песен Джонни: “Не целуй меня”, “Старый друг”, “Выпьем водки, кореша!”.

– И это вы тоже слушали ночью.

– Это не я.

– Дорогой Владимир. – Гарин качнулся на титановых ногах. – Наши пациенты, некоторые из которых являются и вашими друзьями, жалуются на громкую музыку ночью.

– Это не я.

– Мы просим вас слушать музыку днём и желательно не после ланча, когда все отдыхают.

– Это не я. – Владимир спрыгнул с тренажёра, обтёрся полотенцем и подставил Гарину ягодицы.

Платон Ильич пустил в них по синей молнии.

Пациент принял их беззвучно.

– А я ещё раз настоятельно попросил бы вас не кидаться камнями в моего кота, – вытянул губу Штерн.

– Это не я, – шмыгнул носом Владимир и с полотенцем в руке потрусил на ягодицах в ванную.

– Стабилен! – бросил Гарин Маше, направляясь к выходу.

– Ждём вас на завтрак! – крикнула Пак.

– Это не я! – долетело из ванной, и зашипел душ.

– Он продолжает швыряться камнями в Эхнатона? – спросил Гарин Штерна, выйдя в коридор.

– Продолжает, – кивнул тот. – Слава богу, пока без последствий.

– Мда… – Гарин стукнул себя по бедру, направляясь к восьмой палате.

– Детские травмы, – поправила очки Пак.

– Скорее подростковые, – уточнил Штерн.

– Не согласна.

– И я не согласен.

– Джонни Уранофф, – задумчиво произнёс Гарин. – Мой дед обожал его. Прорывался на концерты, собирал пластинки…

– Моя бабушка – тоже, – усмехнулся Штерн. – “Не целуй меня ночью белою, а целуй меня ночкой тёмною”!

– “Ты плохого мне много сделала, пила кровь, тобой заражённую…” – продолжила Маша.

– А вы откуда это знаете? – удивлённо остановился Гарин.

– Я не чужда новорусской поп-культуре. Люблю послушать ретро пятидесятых.

– Я его совсем не знаю, – улыбнулась Пак.

– И не надо, – двинулся дальше Гарин. – Это для масс…

– Он рок-н-роллы хорошо пел, – возразил Штерн. – Уж не хуже Элвиса.

– Разве что не хуже…

Последний пациент сидел в палате возле дивана на татами, прикрыв глаза. Это происходило каждое утро и именно во время обхода, так что все вошедшие привыкли. Да и он привык, что все привыкли.

– Охайе годзаймас, Синдзо-сан! – произнёс Гарин.

– Доброе утро, господин доктор! – ответно приветствовал его пациент по-русски, не открывая глаз.

– Вы опять плохо спали? Вас снова что-то стало тревожить? – Гарин перешёл на английский.

– Да, я плохо спал. И меня снова кое-что стало тревожить. Но я хотел бы вам рассказать об этом приватно.

– Безусловно! – Гарин стукнул себя по коленке. – После завтрака я приму вас, Маша сообщит вам.

– Благодарю вас, доктор.

– С процедурами всё в порядке? Вы довольны?

– О да. Радоновые ванны замечательны.

– А пихтовые пробовали?

– Пока нет.

– Рекомендую.

– Благодарю вас.

В коридоре Гарин отдал несколько распоряжений и отпустил коллег и персонал.

Завтрак начался, как всегда, в 9:30 и прошёл без эксцессов. После завтрака Гарин принял в своём кабинете Ангелу. На своих немолодых ягодицах она вошла в кабинет главврача, добрела до кресла, стоявшего напротив рабочего стола, за которым восседал Гарин, подпрыгнула, села.

– Итак. – Гарин, просматривающий голограмму истории её болезни, перевёл взгляд на пациентку. – Лающие люди?

– Лающие люди, – вздохнула она, полуприкрыв светло-зелёные глаза с деликатно накрашенными ресницами. – Вы уже знаете мою главную травму.

– Nonsensе! Ни один человек не в состоянии знать точно своей главной травмы, поверьте моему опыту. Люди не боги, сударыня. Безусловно, это бывает. Но не всегда. За редким исключением, главные травмы скрыты. Грозовые облака! Unterbewußtsein[11]. А чистый небосклон сознания вынужденно отождествляет их с другими, менее разрушительными травмами. Например, с перистыми облаками. Но белое – не всегда белое! А уж чёрное – и вовсе.

– Да, но я помню только то, что могу помнить, то, что я пережила, я же рассказывала вам, доктор.

– Расскажите ещё раз.

– Зачем? Вы же всё знаете.

– Чем больше вы будете рассказывать об этом, тем здоровее будете. Это аксиома.

– Хорошо… – Она вздохнула, потёрла узкие ладони, опустила плети тонких, гнущихся, как лианы, рук на подлокотники. – Интернат для будущих политиков. Вы представляете, что это такое.

– О да. Представляю. Да и в генном инкубаторе я был пару раз. Студентом.

– Мне одиннадцать лет. Интернат… Обыватели уверены, что политик – это публичность, умение ярко выступать, быстро и уверенно формулировать, остроумно и нагло отвечать на подколки журналистов. А политика – это не публичность, а…

– Принятие решений. И ответственность за них.

– Конечно. Но для того чтобы принять решение, его надо высидеть.

– Как яйцо!

– Именно! Нас с малолетства учили науке высиживания. Собственно, ради этого мы и были созданы таким необычным способом. В интернате я прошла через многое. Бывало, поведут нас на прогулку по городу, а мальчишки дразнят: эй, попки, когда жопами станете? Никто тогда не называл нас pb[12].

– Ну, в школе тоже всех дразнят. Меня дразнили “Гарин-татарин”. Хотя я русский.

– Гарин-татарин… – произнесла она по-русски. – Это трогательно. В интернате я испила горькую чашу сиротства до дна. От депрессий спасала только учёба. У нас были замечательные педагоги, нас готовили серьёзно. Занятия, занятия… Они шли непрерывно, но не однообразно. Наш директор был по-настоящему творческой личностью. Усидчивость нам прививали творчески. Мы изучали биологию в лесу, математику и латынь – на берегу нашего озера, римское право – в нашем античном музее. Нам многое, многое дозволялось. Конечно, нас наказывали, иногда даже публично секли по попам, нашим рабочим местам, а как иначе? Но мы были свободнее обычных школьников. Нас готовили к долгой и серьёзной жизни на благо общества. В старших классах нам уже преподавали университетские профессора. Курс мировой литературы нам читал профессор Гольденбруст, замечательный педагог, великий книгочей с огромной памятью, новатор и настоящий фанатик своего дела. Однажды, рассказывая про детство Гаргантюа, для иллюстрации он решил нам устроить целый перформанс: привёз сервированный стол с жареной свиной тушей, привёл с собой женщину невероятной толщины, назвал её своей невестой, затем сам разделся, взял чашу с топлёным свиным жиром, облил им невесту, заплакал, затопал ногами, стал звать маму…

– Ангела, ближе к делу. – Гарин забарабанил по столу тяжёлыми пальцами.

– Да, конечно. Извините, я отвлеклась… Это случилось во время урока по социальной ориентации. Мне вдруг захотелось в туалет, я встала, как обычно, сказала “извините” и вышла. Как вы знаете, туалет у нас был общий, нам, pb, нечего прятать друг от друга, мы писаем попами. Идя в туалет, я вдруг услышала странные звуки из спортивного зала. Дверь его была приоткрыта. Любопытство, как вы знаете, одна из моих врождённых черт…

– И это прекрасно.

– Я вошла в приоткрытую дверь. Спортзал был пуст. Странные звуки долетали из подсобки, где хранился спортинвентарь. Я разобрала голос завуча, сурового и строгого человека, и одного из нас, Николя. Завуч что-то делал с Николя, чего тот не хотел. Завуч словно давал ему быстрые команды: “Да! да! да!”, а тот хныкал: “Нет! нет! нет!” И почему-то где-то совсем рядом, что самое удивительное, лаяла какая-то собака, где-то прямо под окнами, и лаяла ровно в такт этим “да! да! да!”. Гав, гав, гав, да, да, да, гав, гав, гав, да, да, да, как пулемёт. Я подошла осторожно, заглянула в замочную скважину и увидела… я увидела, как… как… этот завуч…

Ангела вдруг затряслась мелкой дрожью. Настолько мелкой и быстрой, что контур её круглого тела размылся. Только руки вцепились в подлокотники кресла и оставались неподвижными.

Гарин взирал на метаморфозу пациентки с невозмутимостью. Ангела даже уже не тряслась, а вибрировала, ровно и сильно, словно трамбовочная машина. Платон Ильич взял папиросу, закурил, встал и подошёл к окну. Солнце уже стояло высоко, дрозды перестали токовать, в кедрах раскинувшегося за окном бора перекликались другие птицы.

– Скажи мне, верная жена, дрожала ль ты заветной дрожью? – вполголоса продекламировал Гарин, заложил руки за спину и, попыхивая папиросой, покачался на титановых ногах.

Сильное апрельское солнце сияло в золотой оправе его пенсне.

Когда Ангела перестала трястись, он уже гасил окурок в пепельнице.

– Ну, вот… опять… – тяжело задышала пациентка.

– Ничего страшного. – Он помахал рукой, разгоняя дым над столом. – Это полезно для ваших мышц.

– Всегда так… некстати… стыдно…

– Не волнуйтесь, это же не эпилепсия.

– Я знаю, но… – выдохнула она, – никак не могу привыкнуть.

– Это ваша благородная дрожь. Европа помнит её.

– Доктор, что же мне делать с лающими людьми? – Ангела стала трогать свои огромные, покрасневшие, обвисшие щёки.

– Что делать? – забарабанил он по столу и вдруг яростно, грубо и громко залаял ей в лицо. – Ааф! Аааф! Гааав!!

Она в ужасе откинулась в кресле, закрыв глаза руками. Но он схватил эти два бледных побега, отнял от глаз:

– Хватит! Довольно спектакля, сударыня! Хватит вра-а-а-ать!!

Ангела разрыдалась. Гарин встал, обошёл стол и грозно навис над ней своей ветхозаветной бородой и грозным носом:

– Сколько можно дурачить меня?! Голубушка, я вам не флейта! Не контрафагот! Я доктор Гарин, чёрт побери!! И играть на себе не позволю!

Пациентка рыдала.

Гарин принялся яростно расхаживать по кабинету.

– Вы знаете, что такое рваная ширма? Что такое фиктивная жертва? Что такое временное ничтожество? Что такое стёртый след? Не знаете? Я объясню вам! Я покажу вам, сударыня, как бог свят! Лающие люди, видите ли, её беспокоят! Люди-собачки! Как мило! А молчащие люди вас не тревожат? Homo tacitus не тревожит вас? Там лаяла собачка в такт фрикциям этого завуча, гав, гав, гав! Ох, как страшно! А человека, чудовищно молчащего, вы не заметили в спортивном зале? Он стоял там, в правом углу, этот молчащий человек! Вы не заметили его? Вы же знаете его! Знаете, а? Отвечайте мне, чёрт возьми! Знаете?

Она кивнула сквозь рыдания.

Он положил ей свою тяжёлую руку на вздрагивающую спину, заговорил спокойно:

– Вы знаете этого человека. Слишком хорошо знаете. Вам было шесть лет, когда воспитатель Эрнст вошёл в спальню с мухобойкой и мотком клейкой ленты. Он сказал вам: Ангела, мы с тобой договорились, до третьего раза. И вы кивнули. И он заклеил вам рот, которым вы так много болтали. И стал сечь вас мухобойкой. По вашей прекрасной юной попе. А этот человек стоял за ним. Да и не совсем он человек. Он прозрачный, хоть и тёмный. Правда? Сквозь него даже можно что-то разглядеть. Потому что – мутный. Мутный стоял там. Мутный с чёлкой, усиками и простреленным черепом. Ведь стоял?

– Откуда вы… знаете?

– Оттуда! – серьёзно произнёс Гарин и качнулся на ногах. – Так что закроем историю про лающих людей раз и навсегда. Вы готовы рассказать мне о первой встрече с Мутным?

– Нет… мне страшно…

– Хорошо, вы сделаете это в следующий раз. На сегодня достаточно. Ничего не бойтесь. Я с вами. Мутный вас больше не тронет.

Он взял её руку.

– Ангела, нам с вами предстоит работа. Мы загоним Мутного в его преисподнюю раз и навсегда. Но для этого мы должны помогать друг другу. Вы поможете мне помочь вам?

– Да, доктор.

– А я помогу вам.

Он взял со стола пакетик с бумажными салфетками, приложил салфетку к плоскому носу Ангелы. Она громко высморкалась, перехватила салфетку, стала вытирать слёзы.

– Сейчас ступайте к себе, к вам зайдёт сестра, сделает укольчик. Таблетки всё те же, дозу я менять не буду, лишнюю химию глотать негоже. После укола – полчаса отдыха, потом на прогулку в бор. К кедрам! Abgemacht?[13]

– Abgemacht, Herr Doctor, – вздохнула Ангела и бессильно улыбнулась.

– Я вас больше не задерживаю. – Гарин уселся за стол.

Ангела неловко соскользнула с кресла на пол и устало поползла на ягодицах к двери. В дверь постучали.

– Войдите! – Гарин разминал в пальцах папиросу.

Вошедшая Пак посторонилась, пропуская Ангелу, закрыла за ней дверь.

– Кризис? – спросила она, подходя к столу. – Или плато?

– Скорее сон. – Гарин закурил.

– На ней лица не было…

– Глубокому сну отлей блесну.

– Угостите папиросой, доктор.

– Вы же уже не курите, доктор?

Она махнула маленькой быстрой рукой. Он протянул ей коробку с папиросами, поднёс огня.

– У меня вопрос по двум пациентам, Дональду и Борису.

– Слушаю вас. – Дымя папиросой, Гарин откинулся в кресле.

– При всей кажущейся разности симптоматики, ядра патологий схожи, мы это обсуждали уже. И этиология схожа.

– Я помню.

– Не попробовать ли один коктейль для обоих, № 7?

– Вы недовольны результатами?

– Они стабильны, но особого прогресса нет.

– Вы много хотите, доктор. Оба пациента – с глубокими психосоматическими поражениями. Аггравация, аутохтонность, гиперкинез.

– Акатизия.

– Да. Но у Дональда – эгоцентрический гигантизм, а у Бориса – кверулянтство. Перманентно винит всех.

– Но ядра, ядра общие.

– Ядра схожи.

– Может, стоит?

– Убить одним выстрелом двух вальдшнепов? Попробуйте. Как говорится, в крепком коромысле черви не заведутся.

– Хорошо. Компот № 7.

– Я знаю, что вы отдали Владимира Штерну.

– А вы против?

– Нет. Если он взял – пожалуйста. А что, вам надоел Mister Etoneya?

– Я не чувствую пациента. Симтоматика ясна, а вот сам он…

– Доктор, в нашем деле – валидность, валидность и…

– Ещё раз валидность, – выдохнула дым Пак. – И ничего боле. Да! Но есть self, доктор.

– Есть self, а как же! – Гарин ветхозаветно огладил бороду. – Self никто не отменял.

– Вот я и спихнула Володю Этонея Штерну. С вашего согласия! – рассмеялась она.

Откинувшись в кресле, Гарин внимательно смотрел на неё сквозь пенсне:

– Вообще… вы чем-то огорчены?

– Вовсе нет. Спала не очень.

– Дрозды?

– Письма.

– Лондон?

Она кивнула, загасила окурок, подняла халат, расстегнула белые брюки, приспустила и легла грудью на край стола Гарина:

– Доктор, могла бы я вас попросить?

– В любое время к вашим услугам! – пророкотал Платон Ильич, встал, снял blackjack с гвоздя и пустил в маленькие ягодицы Пак по синей молнии, вызвав у неё два коротких вскрика.

– Благодарю вас… – Полежав на столе, она выпрямилась, привела себя в порядок, поправила очки. – Что бы мы делали без вашего гипермодернизма!

– Да я и сам от него завишу…

– До ланча, доктор!

– Будьте здравы!

Пак сунула руки в карманы халата и решительно направилась к двери.

– Доктор Пак! – окликнул ее Гарин, пошлёпывая blackjack'ом по левой ладони.

Она обернулась.

– Вас разочаровывают новые пациенты?

– Что вы, доктор! Среди этой восьмёрки нет инкогерентности, имбецильности, идиотии. Ну… коморбидность есть у всех.

– Они сложносоставные букеты.

– Именно.

– Скучаете по старым пациентам? Жалеете, что их всех пришлось в одночасье выписать?

– Что об этом жалеть, доктор? – Она пожала острым маленьким плечом. – Конечно, там были люди, ну…. гораздо симпатичнее.

– Люди! – многозначительно поднял blackjack Гарин.

– Люди, – повторила она. – Люди. Но долг!

– Долг. И он не всегда платежом красен, доктор.

– Профессия есть профессия, – вздохнула она.

– Профессия – не конфессия.

– Это точно, – серьёзно кивнула Пак и вышла.

До ланча Гарин успел принять Джастина и Синдзо. С грязью Джастина разобрались быстро, пациент покинул кабинет главврача хоть и в слезах, но успокоенным и удовлетворённым, а вот никуда не спешащий Синдзо отнял полтора часа времени. Гарин не очень любил зануд, но умел сдерживать свои чувства и контролировать предпочтения. Когда Синдзосан наконец сполз с кресла и невозмутимо зашуршал подсохшими ягодицами по паркету, направляясь к двери, Гарин, пожелав ему, как всегда, здоровья, вызвал голограмму письма Евсея Воскова, с улыбкой полистал текст его романа, выбрал четвёртую главу, закурил и стал читать:

IV

Утреннее августовское солнце со всепоражающей настойчивостью обливало нежно-золотистой глазурью дачное Подмосковье, когда новенький грузовик семьи Бобровых выехал на Киевское шоссе и понёсся к Москве. За рулём сидел Пётр, рядом с ним в кабине восседала его верная и добрая жена Настасья, со стоической радостью разделяющая с мужем всё, что было, есть и будет уготовано им судьбою. Месяц как не были они на ставшем уже родным Калужском рынке, воистину превратившемся в судьбоносную звезду для поднявшейся из социалистического пепла семьи Бобровых. И как же соскучились по нему! Недаром, ох, недаром за рулём грузовика, на кузове которого красовалась улыбающаяся доярка с ведром парного молока на фоне деревенского пейзажа с коровами и берёзами, сидел этим утром сам Пётр, а не шофёр Вася.

Июль – горячий месяц для крестьян. Нынешний сенокос стал особенно горячим и потребовал от Бобровых мобилизации всех семейных сил. Да и работников пришлось нанимать, чтобы стоговали, возили и убирали драгоценное подмосковное сено, столь необходимое для восьми коров швейцарской породы, которые уже давно стали членами работящей и правоверной семьи Бобровых.

Супруги радостно смотрели вперёд. Грузовик пересёк Окружную и въехал в Москву. Показались новостройки, обещающие москвичам тысячи новых, светлых квартир взамен убогих сталинских коммуналок. Знаменитые панельные шестиэтажные “бериевки” с пристроенными лифтами росли тут и там, поражая глаза супругов разноцветьем стен. От этих домов веяло новой, свободной и достаточной жизнью, пришедшей в СССР благодаря товарищу Берии, прозорливому и неутомимому в своей заботе о счастье советских людей.

Шоссе расширилось, машин прибавилось. Советские, американские, турецкие и итальянские машины единым потоком неслись в столицу советского государства.

– Гляди, Петя, как Москва хорошеет! – улыбалась Настасья.

– Москва бьёт с мыска! – дымил Пётр американской сигаретой.

Пронеслись по широкому, обсаженному молодыми дубами проспекту – и вот она, Калужская площадь с красивым полукруглым домом. На доме – огромный портрет Лаврентия Павловича, вокруг него два портрета поменьше – Деканозова и Маленкова, справа от площади – громадный купол Калужского рынка.

И ахнули Бобровы. На куполе раньше лишь корова пятнистая была, с выменем солидным, а теперь ещё и бык появился! Здоровый, рогатый, с кольцом в ноздрях.

– Продавил мясо Леонид Ильич! – восторженно крякнул Пётр, окурок в окно выплюнув.

– Продавил, благодетель! – всплеснула руками Настасья.

От радости Пётр чуть в мерседес не врезался. Свернул, подрулил к рынку, заехал на стоянку, заглушил мотор и дал волю чувствам – выскочил из кабины и заплясал на асфальте среди машин.

Бык на крыше – вот это да! Сбылось, сбылось то, о чём мечталось не только Бобровым, а и всем торгующим на Калужском рынке уже три года. В пятьдесят восьмом открылся рынок, но торговать мог только птицей да молочкой, а мясо ЦК разрешало продавать только в государственных магазинах. Но директор рынка Леонид Ильич недаром когда-то на партийной работе был, в ЦК у него своя рука. Теперь и мясом Калужский, а может, и другие рынки заторгуют. А это значит – новый покупатель на рынок косяком повалит, а вместе с мясом купит и бобровское масло, творог и сметану. Вот радости-то будет! Попрёт деньга!

Бобровы, ног под собой не чуя, заметались на стоянке: Настасья дверцы кузова открыла, Пётр грузчиков кликнул, сунул им по новенькому рублю:

– Тащите, братцы, скорейча в молочный ряд, места 12–14!

Взялись загорелые, готовые на любую хорошую работу студенты-грузчики за фляги с молоком, сметаной и творогом, понесли на рынок. А Бобровы уж сами бегут, от нетерпения сгорая: рынок, рынок родной! Тот, что из нищеты колхозной вытащил, достаток принёс, смыслом жизнь наполнил. Вошли и ахнули – гудят мясные ряды! Телячьи, свиные, бараньи туши на крюках, окорока, головы коровьи, свинина розовая, говядина красная, вырезка, рёбра, мослы, хвосты, уши, почки, печёнка! А над мясным отделом под потолком – шарики разноцветные! Красота! Пётр аж зажмурился.

– Господи, твоя воля! – Настасья перекрестилась, от восторга млея.

И – сразу в молочный ряд родной. А там уж и впрямь все родные, лица знакомые – Наташка, баба Дуня, Пахом, дед Абрашка, Нелька-Погонелька:

– Бобровы! Что-то вас не видать давненько!

Настасья – к своим продавщицам, хорошим, добрым Лене, Тосе и Анюте:

– Девочки, здравствуйте!

– Здравствуйте, Настасья Сергеевна!

Все в белом, как медсёстры, все чистенькие, все улыбками светятся, за мраморными столами своими с высококачественной бобровской продукцией.

Счастье! Грузчики бидоны приволокли.

Пётр первым делом в администрацию – котлетку занести. Чай, месяц назад заносил. Заходит в кабинет замдиректора, с поклоном:

– Здравствуйте, Виктор Самуилович!

Тот за столом сидит по-американски – сигара, ноги в рыжих ботинках-крокодилах на столе, виски со льдом, носки полосатые, смотрит японский телевизор. Полуоборачивается:

– А, это ты…

Руку сунул Боброву, словно милостыню. Пётр руку пожал, вложил в неё котлетку – пятьдесят рублей в конверте. Тот, не глядя, конверт в ящик стола – швырь. А сам в экран сигарой:

– Видал?

– Что, Виктор Самуилыч?

– Ленина хоронят.

– Как?

– Так.

– На Красной площади?

– На какой Красной площади, чудило! – смеётся зам. – Его оттуда вчера вывезли.

– А где же?

– На Волковском кладбище, в Ленинграде. Смотри, какой плитой могилу накроют!

Смотрит Пётр. Плита толстенная. И широченная. Висит на двух кранах.

– А зачем такой толстой?

– Чтоб не спёрли!

– Вот оно что…

– То-то и оно.

– Виктор Самуилыч, прослышал я, что аренду повышаете?

– Немного. На два рубля за место. И в связи с мясным рядом новая телега от санэпидемстанции, всех касается. – Он не глядя вынул из ящика бумагу. – Прочти и подпиши.

– Хорошо, спасибо. – С поклоном Пётр бумагу принял.

Гарин пролистнул текст дальше.

Но не всё в этот солнечный августовский день 1962 года было так восхитительно, правильно и хорошо. Накануне захоронения тела В. И. Ленина, этого поистине эпохального события, открывающего новую страницу в истории СССР, произошло прискорбное в своей омерзительной и циничной безответственности преступление. Как известно, ещё в ноябре 1956 года решительный в своей непреклонности Л. П. Берия сместил с поста министра МГБ Меркулова и назначил на его место Владзимирского. Его заместителями стали Богдан и Амаяк Кобуловы. Помощником Богдана Кобулова был полковник Саркисов – авантюрист и проходимец, втёршийся в доверие к начальству. Он и уговорил недальновидных и падких на деньги братьев Кобуловых на омерзительную авантюру. В ночь перед торжественным выносом тела В. И. Ленина из Мавзолея полковник Саркисов с тремя своими подчинёнными подменил тело вождя мирового пролетариата на заранее изготовленную куклу. Именно её погребли на Волковском кладбище. А тело вождя было распилено полковником Саркисовым на тридцать шесть кусков и впоследствии тайно распродано при помощи международных связей братьев Кобуловых за общую сумму в 2 560 000 долларов США. Покупателями стали как известные западные миллионеры, коллекционеры и антропологи, так и некоторые западные компартии. Коммунистическая партия Италии купила правую руку Ильича, Коммунистическая партия Франции – левую руку, Коммунистическая партия Греции – правое плечо, Коммунистическая партия Испании – левое плечо, Коммунистическая партия США – правую ступню, Коммунистическая партия Германии – левое колено, Коммунистическая партия Нидерландов – большой палец левой ноги, Коммунистическая партия Англии – грудь, Коммунистическая партия Португалии – живот. Голову В. И. Ленина купил Арманд Хаммер, ягодицы вместе с анусом – Говард Хьюз. При тайной распродаже главные запросы от иностранных покупателей пришлись на гениталии вождя. Но они были вырезаны большевистскими варварами ещё при мумифицировании тела, затем засушены и хранились на ближней даче Сталина, в левом ящике его письменного стола, в золотой коробке под стеклом. После смерти Сталина решительный и мудрый Л. П. Берия изъял коробку с засушенными гениталиями вождя с дачи умершего и поместил её в

Гарин пролистнул текст дальше.

И вот, вот, вот, наконец, началось!

Взмывает вверх ало-золотистый занавес, сияют прожектора, и Джонни Уранофф, долгожданный в Одессе Джонни, своей неповторимой, ни на что не похожей пробежкой-походкой-танцем выкатывается на сцену. В узких белых брюках, в голубых остроносых ботинках, в цветастой гавайской рубашке навыпуск, с кудрявыми, непослушными волосами цвета спелой пшеницы, с загорелым, улыбающимся, белозубым лицом, ах, что же это за лицо! Узкие скулы, мужественный, упрямый в своей решительности подбородок, чувственные губы, нос с благородной горбинкой, густые, тёмные в отличие от волос, брови и глубоко-синие, морского тона глаза, с вызовом, с добротой и надеждой смотрящие в зал.

А что творится в зале Одесского оперного театра! Публика вскакивает с мест, кричит и хлопает. Партийные чиновники, военные гарнизона, работники органов госбезопасности, новые нэпманы, кооператоры, рыбаки и портовые биндюжники, блатные и интеллигенты, тёти с Привоза и дяди со Староконной барахолки – все приветствуют Джонни, неистового в своём искреннем и добром желании покорить после Москвы и Ленинграда теперь и Одессу-маму.

– Джони-и-и-и-и-и!!! – раздаётся всеобщий крик.

– Ура, Уранофф!! – кричит молодёжная галёрка.

И в ответ – грохот джаз-рок-банда, привезённого Джонни из далёкого Канзаса.

Все свои концерты в СССР очаровательный, мужественный, искристый в своей подкупающей непосредственности Джонни начинал неизменно песней “Hit The Road Jack”. Одесса – не исключение. Звонкий, глубокий и сильный голос звучит со сцены, с первых же тактов покоряя зал. Джонни пританцовывает в своей неповторимой манере, легко и изящно, очаровывая сидящих в зале женщин, сразу захлопавших в такт. Финал тонет в овации и криках. Но не успевают прогреметь последние аккорды песни, уже ставшей благодаря неистовому Джонни хитом в СССР, как он с ходу начинает другой хит, жгучий номер, уже по-русски – “Огненная Лола”.

Песня чарующими океанскими волнами катится по залу, накрывая, подбрасывая и качая. И зал раскачивается в такт. Джонни двигается гипнотически, как сомнамбула, словно балансирует на гребне грозной волны. Финал охватывает всех поглощающим приливом, женщины вскидывают руки, утопая в невыразимой нежности, – они готовы, готовы утонуть вместе с Джонни, уйти на дно русско-цыганского океана! Но он, неистово-красивый, начинает уже другую песню, “Sweet Little Sixteen”, и вслед за плавным приливом на зал обрушивается настоящий водопад. Молодёжь вскакивает с мест, танцует ставший уже модным в бериевском СССР, зажигательный в своей молодёжной безшабашности рок-н-ролл. За быстрыми синкопами – неторопливая, чувственная мелодия на русские слова: “Я спешу к тебе”.

Казалось, время остановилось в Одесском оперном театре. Джонни привёз с собой чудо-остров, омываемый океаном любви с кущами нежности, гротами тайной влюблённости, водопадами безумно-мучительного наслаждения и непотухающим вулканом огнедышащих страстей. “Devil In Her Heart”, “Уноси нас, тройка!”, “Love Me Tender”, “Не целуй меня ночью белою”, “Rock and Roll Music”, “Выпьем водки, кореша!”, “Johnny B. Goode”, “Утонуть в твоих очах мне уготовано”, “Roll Over Beethhoven” – и вдруг неожиданно, широко и мощно вступает симфонический оркестр, и первые такты ставшей народной, любимой всеми песни заставляют зал встать, а Джонни спокойно и торжественно запевает, положив правую руку на грудь:

Советские люди прекрасно знают эту песню, ставшую гимном великому человеку, совершившему неповторимый и беспрецедентный в своём прогрессивном размахе поворот в истории Страны Советов. Несравненный в своей мудрости и проницательной последовательности, Лаврентий Берия не только продолжил дело великого Ленина, обновив руководство КПСС, начав Новый НЭП, но и вывел СССР на новую идеологическую орбиту, гениально соединив социализм с православием и новой экономической политикой, что привело к поистине небывалому расцвету страны, доказавшей всему миру свою

Гарин зевнул и пролистнул текст.

Часы на Театральной площади показали двадцать три минуты первого, молодой, очаровательно тонкий месяц снова выплыл из-за угрожающе рваных туч, и Ляля снова, снова, снова, снова уже в четвёртый раз взмолилась, обращаясь к нему:

– О ночное светило, покровитель любовников и поэтов, фей и русалок, филинов и летучих мышей, помоги же мне в благородном и высоком деле моём!

И словно по столь необходимому в такие мгновения волшебству, двери шикарного, лучшего в Одессе ресторана “У Дюка”, выходящие на полуночную, призрачно-серебристую площадь, распахнулись, возник пчелиный шум голосов, засуетилась суровая охрана, подкатил роскошный розовый кадиллак с изумительными плавниками, шофёр выскочил, слаломоподобно обежал длинную машину, ловко открыл дверцу, сгибаясь в холуйском полупоклоне. И тут же пёстрая, жадная женская стая кинулась-метнулась к кадиллаку из сквера и переулков:

– Джо-о-о-о-онни-и-и-и-и!!!

Но охрана даром хлеб не ела. Кольцо богатырей в чёрных костюмах, разведя чёрные руки, стальными надолбами выросло на пути стаи. И пёстрой уличной кошкой она застряла в них. Визги, мольбы и крики, мелькание букетов и женских сумочек, плевки и проклятия. Ляле ужжжжасно хотелось броситься к розовой кадиллачной прелести вместе со всеми, но она взяла себя за острые локти, дрожа коленками, медленно-напряжённо подошла:

– Спокойно, Марго, спокойно…

Её сердце, сладко измочаленное концертом и ожиданием, забилось оглушительно. В ушах ещё продолжало, продолжало, продолжало звенеть.

И вдруг! Сквозь трепыхающуюся на чёрных надолбах кошку-толпу она увидела ЕГО. Богоподобный Джонни выходил из ревущего ресторана, поддерживаемый под руки слева полноватой, задастой женой секретаря горкома партии, справа – худой и вызывающе длинноногой женой мэра. Обнявшиеся и пьяные секретарь и мэр выкатывались, выкатывались следом. В джинсах и распахнутой на груди модной белой рубашке без ворота несравненный Джонни пьяновато-элегантно покачивался на женских руках. Обе женщины вели его, как сокровище сокровищ.

– А вот и лучшие девушки вашего города?

– Джонни, мы вас не отдадим!

– Джонни, я тебя не отдам н-никому! – Пьяная жена мэра уже дважды выпила с ним на брудершафт.

– Ну леди, это что… матриархат?

– Мат-т-триархат, да!

Из смертельно раненной кошки-стаи в Джонни полетели букетики. Вопли зазвенели. Но охрана стояла насмерть.

– Джонни, ты готов на рас-тэр-зание? – захохотал секретарь горкома, молодой, черноволосый, носатый Гоглидзе.

– Владимир Сергеич, в вашем городе я готов на всё.

– Во-вва, не дури! – Вся в золоте-бриллиантах, блондинка-жена секретаря ещё крепче приобняла-обхватила звезду.

– Вася, мы едем к нам! Не-ммедленно! – топнула алой остроносой туфлей длинная жена мэра.

Мэр города Прокопенко, коренастый, животастый, губастый, щегольнул плохим английским:

– With pleasure, honey!

– Друзья дорогие, увы, я не смогу. – Джонни вскинул загорелые красивые руки. – Пощадите, Христа ради! Нам завтра лететь у Киïв…

– Перенесём! И концерт!

– Вова, звони Козлову! Пусть переносит!

– Well that… goddamn…that's really… truly not possible, no matter how fuggin' sore I am about it… – Джонни соскользнул на свой канзасский.

– In my Odessa everything is possible! – Мэр поднял толстый-короткий палец.

Но вмешался пьяновато-взъерошенный антрепренёр Анатоль:

– Дамы, товарищи, господа, умоляю вас пощадить артиста! Нам лететь завтра, и завтра же концерт в Киеве, это ответственно, это серьёзно, очень серьёзно!

– И слушать н-не хочу! – Жена резиновой каланчой повисла на Джонни, оплела длинными загорелыми руками, залезая под рубашку.

Но Гоголидзе вмешался:

– Дамы, отпускаем дорогого! Он вернётся.

– Я вернусь зимой.

– С новой программой! – затрясся антрепренёр.

– Н-н-е отпустим!

– Не отпусти-и-м!!

– Ша! – Гоглидзе сделал грозно-решительный кавказский жест рукой. – Артисту нужен отдых, да? Он так сегодня спел, слушай, да?

– Нужен, нужен… – закивал-застонал антрепренёр.

– Нужен! Слегка… – тряхнул золотистыми волосами Джонни и устало рассмеялся.

– Нет, нет, нет! – тискали его дамы.

– Я вернусь… вернусь… – Джонни с улыбкой стал очаровательно выворачиваться из цепких женских рук.

Женщины пьяно и мокро зацеловывали его. Гоглидзе и антрепренёр помогли оторвать их от Джонни. С облегчением он шагнул к распахнутой дверце кадиллака. И тут Ляля рванулась через издыхающую, обессилевшую стаю и чёрные надолбы.

– Ку-у-уда?! – Две железные руки клещами цапнули её.

Рванулась!

Из последних сил.

В одной клешне оставила кусок зелёной блузки, в другой – половину серо-шёлковой юбки. И оказалась перед Джонни. И увидела его тёмно-синие глаза. И золото волос. И вдохнула его запах, запах, запах.

– Джонни, прошу прощения, – выдохнула она из себя воздух, словно перед смертью, прижала худые, тонкие, красивые руки к груди.

– Да, девушка? – Влажные нежно-мужественные губы его устало разошлись.

– Я женщина, – быстро ответила она, борясь, борясь с дрожью в голосе.

– Прекрасно! – рассмеялся он.

– Нам переходят д-дорогу?! – Жена мэра жёстко уперлась длинными руками в узкие бёдра.

– Эй, барышня, вы кто и откуда? – повёл-погрозил густыми бровями Гоглидзе.

– Я не партийка, не нэпманша, не торговка с Привоза и не сы-чи с пляжным косячком, – быстро заговорила Ляля, устремившись гиперболоидами своих зелёных глаз в синие озёра глаз Джонни. – Я поэт. И очень хотела бы поговорить с музыкантом.

– Поэт? – пробормотал Джонни.

Но клешни охраны схватили её, подняли-подвесили над недавно хорошо вымытым асфальтом.

– Прошу вас! – зло воскликнула она на весу.

– Подождите, – бросил он охранникам.

Лялю опустили.

– И о чём же вы… – начал он, но потно-пьяные руки жён хозяев Одессы снова с похотливо-несбыточным воем потянулись к нему.

– Поехали! – Он легко, сильно и чрезвычайно приятно схватил Лялю за плечи, одно из которых торчало в прорехе, и почти вбросил в машину, словно в топку локомотива. – До свидания, товарищи!

Антрепренёр, трясясь, брызжа слюной, раскланиваясь, сел вперёд, к водителю.

Джонни пьяно-очаровательно-проворно влез сам, столкнувшись, сплетаясь с Лялей.

И снова – его золотые волосы. И запах. Запах!

Двери захлопнули.

– Джонни, возвращайся!! – завыли-заревели снаружи потные тела.

– Я вернусь, – выдохнул он в лицо Ляли.

Отстранился. И понял, что она красива.

– Жми! – крикнул-взвизгнул антрепренёр водителю. Хищно-розовый кадиллак рванулся с места.

Мягкий, переливчатый гонг поплыл по коридору, приглашая всех обитателей санатория на ланч.

– Ага… – Гарин закрыл текст.

Встал. Потянулся. Повернул голову на крепкой шее влево до предела, постоял, разглядывая карту Алтайской Республики на стене. Повернул голову до предела вправо. И в который раз увидел сосновый бор, залитый полуденным солнцем. Задрал голову вверх. На потолке висела плоская матовая люстра. Опустил голову вниз. На левом ботинке был кусочек папиросного пепла.

Гарин глубоко вздохнул, развёл руки. Постоял, задержав дыхание. И шумно выдохнул, обнимая невидимый мир руками, прижимая к своей широкой груди.

– Обед, не наделай синих бед, – традиционно произнёс он, топнул левой ногой, огладил бороду, поправил халат и зашагал из кабинета.

В широкой, просторной, залитой солнцем столовой стояли лишь два огромных овальных стола. Синий стол предназначался пациентам, за красным обедали врачи, медсёстры и санитары. Две подавальщицы развозили еду на тележках. Гарин прошёлся по зданию, как он любил делать перед ланчем, и вошёл в столовую, когда уже почти все сидели на своих местах. Кивнув обедающим, он уселся за красным столом между сестрой-секретаршей Машей и Штерном, налил себе стакан горной воды и с удовольствием опустошил его.

Маша ела салат, доктор Штерн – суп-пюре.

– Bon app é tit! – громко пожелал им Гарин, заправляя за ворот салфетку и расправляя на ней бороду.

Обедающие ответили ему тем же.

– И как? – Он навёл пенсне на суп.

– Вполне, – вытянул губу тот. – Спаржа, картофель, лук-порей.

– Платон Ильич, – заговорила Маша. – Борис отказался от укола. Мы не стали принуждать.

– Правильно. Я уговорю его.

Он оглядел синий стол. Сильвио и Владимир, как всегда, сидели рядом, Синдзо, Эммануэль и Джастин сели вместе, Ангела неторопливо вползала в зал, обмахиваясь чёрным японским веером, Дональд сидел отдельно, поигрывая большой пустой чашей, готовясь к своему mixy-wixy. Бориса ещё не было.

К Гарину подъехала подавальщица.

– Супчика! – улыбнулся ей он.

– Прошу вас. – Она подала суп.

– Что слышно с фронта? – спросил Гарин, взял ржаную булку, сразу откусил половину и стал громко хлебать суп.

Он ел, как и ходил, размашисто и широко.

– Всё по-старому, – ответил Штерн.

– Не совсем. – Маша с привычным высокомерием разглядывала поедаемый салат. – Артобстрел ночью. Двенадцать убитых.

– В пределах границы, – пожал плечом Штерн. – Это тянется второй месяц.

– Артобстрел был интенсивный.

– Окопная война…

– Интенсивность ночных обстрелов растёт.

– Рутина…

– Может легко обернуться антирутиной.

– Маша, мы это обсуждали не раз. У республики крепкая армия.

– Как сказать…

– Они профи. И им хорошо платят.

– Есть времена, когда деньги бессильны.

– У нас они ещё не наступили, – возразила Пак.

– Ой ли? – презрительно усмехнулась Маша.

Штерн с обидой качнул головой:

– Маша, какая же у вас удивительная способность портить аппетит.

– Андрей Сергеевич, это всего лишь self.

Гарин моментально расправился с супом, отодвинул тарелку. В столовую вкатился Борис.

– Почему я никогда не слышу гонга?! – завопил он на всю столовую.

– Потому что у тебя остывший поридж в ушах! – выкрикнул Дональд и надолго расхохотался.

Не обращая внимания на хохочущего Дональда, Борис подкатился к свободному стулу подальше от всех. Подпрыгнул на ягодицах, сел, шлёпнул ладонями по столу:

– Мяса!

Подавальщица подвезла тележку, поставила перед Борисом накрытую крышкой тарелку, сняла крышку. Всю тарелку занимал большой стейк.

– Горчицы!

Подавальщица поставила перед ним плошку с его горчицей. Он моментально вывалил горчицу на мясо, размазал ножом, схватил вилку и стал кромсать и есть стейк. Отхохотавшись, Дональд нетерпеливо забарабанил кулаками по столу. Вторая подавальщица подвезла ему литровый стакан кока-колы со льдом, порцию жареных куриных крылышек с картошкой и кукурузой и облитое жидким шоколадом мороженое. Он вывалил в чашу крылышки, мороженое, залил всё кока-колой, схватил ложку и стал громко перемешивать. Закончив, отшвырнул ложку, сцепил руки, прочитал благодарственную молитву, взял чистую ложку и принялся жадно хлебать из чаши.

– Вот аппетиту кого надо завидовать! – с улыбкой произнёс Сильвио, обращаясь к Владимиру.