Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Stephenson Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Lust und Qual sexueller Erziehung: "Der Anblick der Abstrafkammer erfüllte mich mit Grausen: mittendrin der lederne Bock, höhenverstellbar, an den Wänden Aufhängevorrichtungen für Rohrstöcke, Peitschen, Padel … ´Nippelklemmen´, äußerte Frau Elisabeth. Lüstern zog sich mein Körper in Erwartung des kommenden Schmerzes zusammen …" Ein Mann mit besonderen sexuellen Neigungen erinnert sich, wie er vor vielen Jahren gleichzeitig seine große Liebe und seine sexuelle Leidenschaft fand: den Flagellantismus, die Lust an erotischer Dominanz und Unterwerfung und die Frau, die diesen lustvollen Fetisch mit ihm teilt. "Eiskalt lagen die schweren Metallgewichte auf meinem nackten Körper auf, schlugen mit jedem Schritt, den ich tat, gegen meinen Brustkorb, während sich die Klemmen juckend-brennend in mir festbissen …" In der Alten Ruine, einer geheimen S/M-Gemeinschaft, lernt er sich selbst und seinen bizarren Lustfleisch kennen. "Ich verwandelte mich langsam vom reinen Schmerzbündel in einen gepeitschten Hintern und dann in den erbärmlichen Sklaven, der gebüßt hatte. Die eben noch unerträglichen Schmerzen wurden zu einem wollüstigen Prickeln …"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

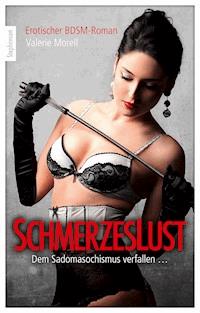

Das Titelbild steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches.

eBook-Ausgabe 01/2016 © Carl Stephenson Verlag GmbH & Co. KG, Schäferweg 14, 24941 Flensburg Alle Rechte vorbehalten einschließlich der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien E-Mail: [email protected] Internet: www.stephenson.de Besuchen Sie uns auf www.stephenson.de Ein großes erotisches Verlagsprogramm erwartet Sie dort. eISBN 978-3-7986-0546-6

Inhalt

Vorwort

Dominanz & Unterwerfung

Vorwort

Wie schon bei meinem ersten Buch „Meine Lust an der Unterwerfung“ handelt es sich auch hier um Texte, die sadomasochistische Sexualität darstellen. Mein Anliegen ist es, das sexuelle Empfinden des Menschen als integralen Bestandteil seiner Psyche aufzuzeigen, welcher sich nicht losgelöst von seiner Gesamtpersönlichkeit und seinem soziokulturellen Hintergrund betrachten lässt.

Aus diesem Grunde bin ich in meinen drei aktuellen Büchern sehr intensiv auf den Lebenshintergrund und die Geschichte der jeweiligen Figuren eingegangen. Es kommen teilweise Szenen vor, welche in der Kindheit spielen, und ich bin mir absolut bewusst, wie heikel die Darstellung derartiger Inhalte ist; ich habe mich bemüht alles zu vermeiden, was in irgendeiner Form auf einen Missbrauch hindeuten könnte. Aus zahlreichen Unterhaltungen mit älteren und teilweise auch gleichaltrigen Menschen habe ich erfahren, dass sich Dinge, wie sie an einigen Stellen hier beschrieben werden, vor allem in der schon ferneren Vergangenheit, durchaus so zugetragen haben. Selbstverständlich sind meine Bücher kein Plädoyer für die Anwendung der Prügelstrafe und ich habe mich bemüht, das hinreichend zum Ausdruck zu bringen. Die entsprechenden Szenen sind um des angestrebten Gesamtbildes willen mit eingefügt und sie sollen eine Vergangenheit wiedergeben, so wie sie war und wie sie in so manch einer Erinnerung noch immer gegenwärtig ist.

In meinen Texten wird der Sadomasochismus und insbesondere der Flagellantismus als bereichernde Liebesform zwischen erwachsenen Menschen im gegenseitigen Einvernehmen dargestellt. Ich habe bewusst auf Skandale und Ausschreitungen, wie sie leider häufig in erotischer Literatur dargestellt werden, verzichtet, denn es ist mein Wunsch und Anliegen, neben der Unterhaltung und dem Lesevergnügen der Sexualität den Makel des Schmutzigen und Primitiven zu nehmen und den im allgemeinen Bewusstsein kaum verankerten Begriff der Paraphilie zu verdeutlichen; gleichzeitig jedoch habe ich Gefahren und Risiken, wie sie in S/M-Beziehungen grundsätzlich stecken, in den Bänden mitbehandelt, um sie nicht unter den Teppich zu kehren und nicht zu verleugnen. Es ist leider so, dass in den Medien häufig verbrecherische, amoralische und ungezügelte Ausschreitungen und gepflegter, kultivierter S/M, welchen ich als eine Kunstform sehe, in einen Topf geworfen werden. Mein Anliegen ist es, zwischen diesen ganz und gar verschiedenen Paar Schuhen streng zu unterscheiden und das Verständnis im Leser, möglichst in der breiten Masse, zu wecken. Bewusst habe ich meine Charaktere als Menschen mit Bildung, Kultur und Format dargestellt, denn diese Dinge sind Voraussetzungen für das Gelingen komplexer, erfüllender und bereichernder Beziehungen, in denen die Betreffenden sich gegenseitig tolerieren und aneinander wachsen. Die Anspielungen auf Künstlerisches und die metaphorischen Bilder sollen die sexuellen Wünsche und Handlungen als primär seelische Anliegen erkennen lassen.

Vor allem habe ich mich bemüht darzustellen, in welchem Maße unsere erotischen Empfindungen unterschwellig und oft auch unbewusst sind, an Situationen gebunden, die keinen offensichtlich sexuellen Charakter zu besitzen scheinen oder diesen verleugnen, wie es besonders häufig, aber nicht nur dort, bei inzestuösen Wünschen der Fall ist. Ich möchte damit auch verdeutlichen, wie vielseitig die menschliche Sexualität ist und wie erheblich die individuellen Unterschiede in der Empfindung und Wahrnehmung sind, wie schwierig es ist, Sexuelles als solches zu definieren, denn es geht weit, weit über den gewöhnlichen Koitus hinaus und ist eine Frage der individuellen Veranlagung und Neigung. Das Sexuelle geht nahtlos in alle anderen Aspekte des Lebens über und ist von diesen nicht zu trennen. Um das zu verdeutlichen hat meine Trilogie, deren ersten Teil dieses Buch darstellt, den Anstrich einer Familiensaga, eines gewöhnlichen Romans. Sie soll neben einem erotischen Werk ein ganz normales Buch sein, in dem die diversen gewöhnlichen und ungewöhnlichen Ausdrucksformen der Liebe als beglückend und bereichernd auftreten, unbelastet von dem Makel des Perversen, Krankhaften, welcher ihnen leider unangemessenerweise oft anlastet.

Ihre Valerie Morell

Dominanz & Unterwerfung

Ich war schon immer ein Voyeur gewesen. Von Kindesbeinen an interessierte ich mich außerordentlich für ungewöhnliche Dinge und Angelegenheiten der nicht alltäglichen Art. Ob die Nachbarsbuben den Hintern voll bekamen oder ob die Tante duschte – stets fand ich einen Weg um mehr oder weniger dabei zu sein. Ich schaute durch das Schlüsselloch oder kletterte auf Bäume um durch die Fenster zu gaffen; schon damals verfügte ich über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz. Es war eine regelrechte Sammlung von Erinnerungen, die ich auf diese Weise zusammentrug, unglaublich, konfus und reichhaltig, Realitätsfragmente, die, in der Phantasie angereichert, zu immer neuem Leben erblühten.

„Bernd, du bist ein Ferkel!“, pflegten die Kameraden zu sagen und in der Beziehung hatten sie sicher nicht einmal Unrecht.

„Du wirst dir noch schweren Ärger einhandeln“, kam es von den Eltern und von meinen beiden um einiges älteren Schwestern, und tatsächlich musste ich im Laufe meiner Jugend so manches Mal meinen Hintern hinhalten, auf den der Rohrstock zu klatschen pflegte. Wenn ich mir vorstellte, dass meine Schwestern, die vielleicht gelegentlich ein klein wenig eifersüchtig auf mich Nachkömmling waren, von den Geschehnissen mitbekamen, unterstrich dies meinen demütigend-beschämenden Lustreiz auf frivole Weise. Manchmal schauten sie mir nach, wenn ich hinaufschlich, in der naiven Annahme, nicht von mir wahrgenommen zu werden, doch sie unterschätzten mich. Ich verzog mich in mein Zimmer und tat, als hätte ich sie nicht bemerkt, dann wartete ich, bis des Abends alles ruhig wurde im Haus, und machte mich auf.

Ich schlich auf Zehenspitzen durch das Haus, sorgsam bedacht, nicht auf jene altmodischen Fußbodenplatten zu treten, die immer knarrten. Das matt leuchtende Schlüsselloch wies mir den Weg in der Dunkelheit. Verstohlen lief ich darauf zu, bückte mich um hindurchzuschauen.

Im Licht ihrer Nachttischlampe sah ich Emmas gespreizte Beine, ihre sich bewegende Hand, die über ihren Busch fuhr. Verzückt lehnte ich mich gegen die Holztür, deren weißer Lack schon lange abzubröckeln begonnen hatte. Ich fühlte mich meiner selbst ganz sicher, griff in meinen Schritt, um es meiner Schwester gleichzutun, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und ich mich im blendenden, gleißenden Kegel von Bertas Taschenlampenlicht wieder fand. Beide Schwestern schauten mich wortlos an und ich wusste, dass ich ihnen in die Falle gegangen war. Augenblicklich verging mir die Lust, als zwei schallende Ohrfeigen mich trafen, rechts und links, auf dass die Welt für eine Weile um mich herum schwankte.

„Bernd Peters, du bist das größte Schwein im ganzen Land“, drang Emmas Stimme zu mir vor, bevor sie es noch einmal links und rechts klatschen ließ, so dass ich für einige Minuten den Glauben an meine Zukunft verlor. Schließlich fand ich mich auf Knien wieder und sah nichts als den abgetretenen Teppich. „Das regeln wir unter uns“, fügte Berta hinzu und schon befand ich mich in der Schlafkammer der Schwestern; ich vermag bis heute nicht zu sagen, ob es damals Glück oder Pech für mich war, dass die Eltern an jenem Abend aushäusig waren. Ich hätte den beiden jungen Damen, die so zierlich wirkten, nie die Körperkraft zugetraut, die sie zu jener für mich so bittersüßen Stunde an den Tag legten. In null Komma nichts fand ich mich bäuchlings über Bertas Hocker liegend wieder, sah für den Bruchteil einer Sekunde den schwarzen Gürtel sich durch mein Gesichtsfeld bewegen, bevor Emma meinen noch immer erhitzten, knallroten Kopf zwischen ihre Beine klemmte und meinen Oberkörper nach unten drückte.

Kühl berührte das Leder meinen Leib, während die süßen Düfte des Zimmers mir in die Nase zogen und mein schmaler Knabenhintern nach oben gepresst wurde. Was dann kam, war ein Inferno der besonderen Art. Es klatschte mehrmals auf meinen armen Hintern auf, dass ich kreischte, und es sollte für alle Zeiten unser Geheimnis bleiben. Ich stelle mir oft vor, meine Bekannten und Freunde von heute hätten mich so sehen können. Ich verschloss die Eindrücke in mir, lange Jahre.

Doch ich hatte viel Glück im Leben. Das Schicksal hatte mich mit einer gehörigen Portion von Intelligenz gesegnet, die ich nutzbringend einzusetzen verstand, sowohl was meinen allgemeinen Werdegang als auch was meine sexuelle Lusterfüllung anbetraf.

Im Nachhinein gesehen scheinen mir heute viele dieser Erinnerungen von Phantasie und Wunschdenken mehr oder weniger verklärt oder verbrämt zu sein. Es war keineswegs so, dass die Eltern oder die beinahe erwachsenen Schwestern zur Gewalt gegen mich, das Kind, geneigt hätten. Ich war von Natur aus von Anfang an ein stark sexuell empfindender Mensch, was mein Leben außerordentlich geprägt hat, ohne dabei jedoch mir oder anderen Menschen, auf welche Art auch immer, zu schaden.

Ich denke heute, im Abstand der Jahre, dass ich aufwuchs wie alle Buben in der damaligen Zeit. Strenge, Konsequenz und Disziplin waren an der Tagesordnung und wurden, wenn nötig, mit der Macht des Rohrstocks durchgesetzt.

Doch wir Kinder lebten nicht in ständiger Angst, wie man das heute vielleicht denken mag. Da war nichts Inkonsequentes, nichts Willkürliches an der Erziehung, die wir genossen, da waren Regeln, die einzuhalten waren, sinnvolle Regeln, deren Nutzen wir einsahen, Regeln, die uns ein Zusammenleben nicht nur ermöglichten, sondern dieses darüber hinaus harmonisch und produktiv gestalteten.

Ich war ein im großen Ganzen glücklicher Junge: Ich lernte gut, ich hatte Freunde, ich fühlte mich in meiner Familie geborgen und gut aufgehoben, ich ärgerte dann und wann meine Schwestern und verbrachte meine Freizeit mit meinen Freunden in der freien Natur, wann immer das Wetter es zuließ. Unsere Grenzen waren abgesteckt, räumlich wie zeitlich, und wir wussten, dass wir, sobald wir bei einer Grenzübertretung erwischt wurden, des Abends unseren jeweiligen Hintern würden hinhalten müssen. Ich wusste, dass es den Kameraden nicht anders ging, das hatten mich meine Erfahrungen als Voyeur gelehrt, und ich wusste es auch teilweise aus den Erzählungen meiner Freunde. Dann fragte ich mich oft, warum es so schwierig war, über dieses für uns doch so geläufige Thema offen zu reden.

Es war mit einer Scham behaftet, an der eine Süße hing, die im Körper kitzelte. Erst als Erwachsener begriff ich, dass es sich bei diesen Empfindungen um Sexualität handelte, um Sexualität in einer besonderen, seltenen und dafür um so reichhaltigeren Erscheinungsform. Die Züchtigung wurde – bewusst oder unbewusst – als Zuwendung, als Liebesgabe betrachtet und dann auf lustvolle Art und Weise erlebt. Die Schmach der Demütigung war tatsächlich eine besondere Form der Geborgenheit, intensiver als jede andere, eine Geborgenheit, in die man sich ganz und gar fallen zu lassen vermochte und die einen vor dem Bösen in der Welt dort draußen behütete.

All diese Einsichten kamen mir, wie gesagt, erst als Erwachsener so richtig ins Bewusstsein und ich fand sie wieder in der Spezialliteratur, die ich mit außerordentlichem Eifer studierte. Die Literatur half mir, mich selber zu erkennen, mich selber zu ergründen. Es war ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass ich mit meinen sonderbaren Empfindungen nicht alleine dastand, dass es da draußen irgendwo noch andere Menschen gab, die mit mir fühlten, die mit mir litten und genossen, potentielle Lustgenossen, nach denen ich mich auf die Suche zu begeben hatte.

Kindheitserinnerungen peitschten meine Lust hoch. Ich bin ein Baby, vielleicht schon eher ein Kleinkind, ich stecke in einem heißen, sehr engen Schlafsack, bin bis zum Hals zugezippt, der Zipper kitzelt an meinem Kinn und ich befinde mich in einem Zustand wohlig-warmer Beklemmung. Links und rechts von mir erkenne ich, wenn ich mit großer Mühe den Kopf wende, die weiß gestrichenen Gitterstäbe des Gitterbettes. Die Gitter werden immer hochgeklappt, nachdem man mich zu Bett gebracht hat, das charakteristische Geräusch, das sie beim Hochklappen erzeugen, ist für mich zu einem Symbol für das Ende des belebten Tages geworden.

Die Gitter schließen mich von der Welt der anderen, der Erwachsenen, aus, für die dann das Leben so richtig beginnt, die munter werden, die lachen und einander erzählen, sich auf die Schenkel schlagen und kreischen, und es kommt mir vor, als würden sie aufleben, weil sie von mir hilflosem Wanst befreit worden sind.

Alles, was mir bleibt, sind die fernen Geräusche ihrer Stimmen, die keinen Sinn für mich Hilflosen ergeben. Zu meiner Rechten erkenne ich von den Gitterstäben durchbrochen unscharf die im Halbdunkeln liegenden Konturen des Schlafzimmers. Strampeln kann ich nicht, nur in meinem beklemmend engen Sack ein wenig hin- und herruckeln, wenn ich feste austrete, mit den Füßen gegen das ebenfalls weiß gestrichene Endstück des Kinderbettes stoßen, was herrliche, erleichternde Bumslaute erzeugt.

In meinem Bauch krampft es sich unruhig zusammen, es bewegt sich dort drinnen und brodelt, schmerzhafte Krämpfe werden immer stärker und immer größer in mir, der Schweiß bricht mir am ganzen Körper aus und kühlt mich nicht ab, weil er nicht verdunsten kann im engen Schlafsackgefängnis. Schneller, als ich denken kann, überkommt es mich, ich kann mich nicht beherrschen, habe keine Gewalt über mich. Erfüllt von Scham, Schmach und Elend, körperlich aber erleichtert, bewege ich mich hin und her, winde mich. Ich höre mein Plärren und Schreien, das ich eigentlich gar nicht hatte produzieren wollen, spüre, wie Sabber und Tränen kühl und klebrig mein Gesicht verschmieren. Während ich Luft hole, höre ich hastige Schritte auf dem Korridor nahen, dann wird mit einem lauten Rumms die Schlafzimmertür aufgerissen, Mutter und Tante erscheinen im Türrahmen, Sekundenbruchteile später geht gleißend die Deckenbeleuchtung an, brutales Licht brennt sich durch meine geschlossenen Augenlider und die Netzhäute bis hinein ins tiefste Hirn. Schrille, hysterische Stimmen dringen wie Schwerter in meine empfindlichen Ohren, vermischen sich mit der Lichthölle zum ekstatischen Sinnesinferno. Vorsichtig blinzele ich in die schmerzende Helligkeit hinein, die sich langsam zu normalisieren scheint.

Im Türrahmen lungern zwei riesengroße, sich nach oben hin verjüngende Frauengestalten, ihre schwarzen Locken stehen völlig wirr vom Kopf ab, um ihre dunklen Kleider herum sind helle, gestärkte Spitzenschürzen gebunden. Erzürnt schauen sie drein, schütteln die Köpfe, doch ich spüre, es ist auch Mitleid und echte Besorgnis, die aus ihren Blicken spricht. Dann beugen sie sich über mich, die Gestalten, die mein ganzes Universum ausfüllen, stoßen sinnlose Laute aus, die mich etwas beruhigen sollen, davon ausgehend, dass ich keinen eigenen Verstand habe. Die für mich unzähligen schlanken, kühlen Frauenhände nesteln geschickt an meinem Beklemmungsschlafsack, zippen geräuschvoll den Zipper auf, meine Schmach erbarmungslos freilegend. Meine Beine scheinen ganz automatisch gespreizt zu werden, dann finde ich mich rücklings liegend auf dem weichen, weißen Gummibezug meines Wickeltisches wieder. Sämtliche Extremitäten rudern ziellos und sinnlos durch die Lüfte, unfähig, die drohende und gleichzeitig auch so heiß ersehnte Entblößung abzuwenden. Sehr geschickte Frauenhände entblättern mich Schicht um Schicht, glockenhelle Stimmen singen und lachen, sie amüsieren sich, doch es ist auch liebevoll, begütigend.

So wie ich leide, genieße ich auch. Es sind die Hände der Tante, die mich hier berühren, Mutter steht in einiger Entfernung zum Wickeltisch in der Nähe des Fensters, ich kann ihre schlanke Gestalt aus den Augenwinkeln heraus erkennen.

Mal kalt, mal warm klatschen Waschlappen auf meinen erhitzten Körper, ich fühle die frotteeverpackten Tantenfinger über Po, Sack und Schwanz gleiten, wobei nach wie vor nervtötende Sangestiraden in mein Ohr dringen. Schließlich und endlich bin ich sauber, rundherum gereinigt, rundherum von meinem Elend befreit.

Mein Geheule versiegt in dem Moment und vor lauter Wonne gluckse ich sogar kurz. Gigantische Tantenhände von unglaublicher Stärke packen meine hilflosen Strampelbeine und ziehen sie nach oben, auf dass mein soeben gereinigter Hintern in der Luft schwebt. Ein Cremetopf erscheint in meinem Gesichtsfeld, in dem Finger zu rühren beginnen. Vom Korridor her höre ich Schritte nahen: Der Rest der Familie versammelt sich um mich herum, die Schwestern, Vater und Gäste, die zu Besuch sind, Freundinnen der Schwestern und Geschäftsfreunde des Vaters. Gesichter über Gesichter schauen mich an, ernst, verzückt, grinsend, lächelnd, ich bin in meiner erbärmlichen Nacktheit der Mittelpunkt ungeteilter Aufmerksamkeit. Die Tante lässt meine Beine los und tritt einen Schritt zurück. Meine Beine fallen sinnlos ins Leere, klatschen auf die weiße Gummiunterlage. Ich merke, dass meine Blase voll ist. Lautes Lachen erklingt, welches von den schrillen, keifenden Stimmen der zahlreichen im Raum anwesenden Frauen dominiert wird. Wieder klatschen kalte Waschlappen auf mich und meine Unterlage und in der Ferne sehe ich ein Fieberthermometer aufblitzen, so eines aus Glas mit Quecksilbersäule. Mir schwant Böses.

Noch bevor ich die Gelegenheit wahrnehme, durch Brüllen und Trampeln meinen Unmut zu artikulieren, erklingt ein noch nicht zu deutender Platscher und ich finde mich bäuchlings liegend auf meinem Wickeltisch wieder, meinem großen, interessierten Publikum die Kehrseite zuwendend. Noch etwas belämmert hebe ich den Kopf an und erblicke Puderdosen, Cremetöpfe und ähnlichen Schnickschnack. Das ist alles an Welt, was ich zur Zeit sehen kann. Ich weiß, ich bin nur noch Hinterteil in diesen Minuten, preisgegebener weißer runder Babypopo, auf den alles gebannt und fasziniert gafft. Bange Sekunden vergehen und es ist anstrengend, den Kopf hochzuhalten. Routinierte, geschickte Tantenfinger spreizen meine Pobacken und langsam gleitet das kühle, eingefettete Thermometer spürbar in mein Poloch hinein. Schnell erwärmt sich der Schaft, der endlos lange in meinem Rektum zu verharren scheint …

Diese von Wunschdenken verbrämten Erinnerungen sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung für mich. Das Leben hat mir mit dieser Veranlagung ein großartiges Geschenk in die Wiege gelegt, das aber, um nicht zum Alptraum zu entarten, mit äußerster Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit gepflegt werden muss.

Selbstverständlich haben meine zu Masturbationsphantasien hochstilisierten Kindheitserinnerungen einen wahren Kern. Ich hatte gewisse, im Grunde nicht ungewöhnliche gesundheitliche Probleme als Säugling und Kleinkind, und die Temperatur wurde mir rektal gemessen. Ich weiß es aus Berichten von Mutter und von der Tante. Als heiß ersehnter Sohn und Erbe hatte ich von Anfang an stark im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Familie gestanden und die Mischung aus Zuwendung, Hilflosigkeit, Angst und Ausgeliefertsein, die ich als Kind qualvoll lustbringend empfand, hat mich durch mein Leben begleitet, mich einmal in größte Schwierigkeiten gebracht und mir nichtsdestotrotz die schönsten und aufregendsten Abenteuer geschenkt.

Als Lausbub verbrachte ich oft die Ferien auf dem Gut meines Onkels Leopold und seiner Frau Kunigunde, die zu ihrem großen Bedauern selber kinderlos geblieben waren. Nichten und Neffen der weit verzweigten Familie kompensierten diesen Mangel durch regelmäßige Besuche. Der Onkel war ein Rauhbein, doch er war auch zärtlich auf seine Art und ich wusste, dass er mir mit aufrichtiger Zuneigung zugetan war, die ich erwiderte. Es gibt Fotos aus dieser Zeit. Ich war noch ein richtiges Kind, noch keine Spur von Mann, noch keine Spur von Pubertät. Mein Gesicht ist glatt wie ein Pfirsich, das Haar noch erheblich heller als heute im Erwachsenenalter. Elf Jahre war ich vielleicht alt oder zwölf, nicht älter.

Ich war immer ganz aus dem Häuschen vor Freude, wenn die Eltern verkündeten, dass ich eine oder zwei Wochen der Ferien bei Onkel Leopold auf dem Lande würde verbringen dürfen. Freiheit, Natur, Abenteuer, keine albernen Schwestern, die sich heimlich schminkten und kicherten, keine lästigen, ungeliebten Haushaltspflichten wie Tisch decken, Zimmer aufräumen und Betten machen, stattdessen Holz hacken, Lagerfeuer machen und angeln, Männlichkeit pur, wie ich sie mit den Helden aus meinen Kinderbüchern erlebte, die ich oft sogar noch heimlich abends im Bett unter der Decke bei Taschenlampenlicht las.

„Benimm dich, mein Freund“, sprach Vater mit erhobenem Zeigefinger, bevor wir ins Auto stiegen und losfuhren. „Ein Wort der Beschwerde von Onkel Leopold und du bist umgehend zu Hause.“ Ich wusste, dass er es ernst meinte, mit ihm war nie zu spaßen gewesen, da hatte ich im Laufe der Jahre schon so manche schmerzvolle Erfahrung gesammelt. Ich versprach es hochheilig und krabbelte auf den Rücksitz. Mutter schwieg. Sie, die über ihre drei Kinder und die Hausangestellten mit eiserner Hand regierte, war in Vaters Anwesenheit nur ein Schatten, den man beinahe übersah. Sie huschte ihm hinterher, lautlos, er pflegte sie zu kommandieren, auch vor uns Kindern: „Marisa, hol die Stühle rein, Marisa, koch Kaffee, beeil dich, red kein dummes Zeug!“ Mutter rannte immer. Nur wenn Vater fort war, ging sie langsam und gemächlich durch unsere großen, hohen Wohnräume.

Sie war nervös. Ich spürte es, es war einfach so eine Ausstrahlung, die von ihr ausging. Vorsichtig ließ sie sich auf den Beifahrersitz gleiten, schloss die Tür möglichst sanft, während Vater anfuhr. Nach einer Weile begann sie in ihrer Handtasche zu kramen, holte Spiegel und Lippenstift hervor und beäugte ihr Antlitz kritisch.

„Marisa, lass das“, kam es von Vater, „mach die Tasche zu und pass auf den Weg auf!“ Meine Mutter gehorchte ihm genau wie wir Kinder. Mein Vater war ein wahrhaftiger Patriarch gewesen, durch und durch autoritär. Sein Wort war Gesetz, galt für seine Angestellten, für die Frauen allgemein, von uns Kindern ganz zu schweigen. Ich, der Bub, fing mir auch in der Öffentlichkeit gelegentliche Backpfeifen ein, sobald ich Widerworte gab oder unfolgsam war. Als ob das der Schande nicht genug wäre, musste ich manchmal des Abends über die Sessellehne, Rohrstock oder Riemen klatschten auf meinen angespannten Hosenboden. Ich verlebte bange Stunden an solchen Tagen und überlegte mir jede patzige Antwort mehr als zweimal. So hatte ich auch gelernt, mich nicht in Unterhaltungen und Auseinandersetzungen meiner Eltern zu mischen.

Ich fing seinen kühlen, grauen Blick im Rückspiegel auf. Wir verstanden einander auch ohne Worte. Seine kalte Strenge verwandelte sich in den Anflug eines Lächelns, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder voll und ganz der Straße zuwandte.

Lang und monoton zog sich die Fahrstrecke hin, sie war mir damals als Kind immer endlos vorgekommen, ein unendliches, graues Straßenband, das die Welt in zwei Hälften zerschnitt. Draußen zogen die Bauernhöfe, die Windmühlen und die wechselnden Landschaften vorbei, hatte ich mir anfangs noch die Zeit damit vertrieben, diverse Scheunen zu zählen, so wurde ich dieses Spielchens doch bald überdrüssig. Ich schloss die Augen, lehnte mich im Sitz zurück und ließ im Geiste die Abenteuer meiner Kinderbücher Revue passieren, träumte von den Wochen, die vor mir lagen, und vermengte beides miteinander.

Mit einem Ruck kam der Wagen zum Stillstand. Mir wurde fast übel, weil ich da so plötzlich aus meinen idyllischen Träumereien gerissen wurde. Träge blinzelte ich in die Sonne des frühen Nachmittags, vor uns lag die Autobahnraststätte.

„Aufstehen, aussteigen!“, kommandierte Vater und Mutter fummelte hektisch an der Türverriegelung. Es tat gut, die Beine endlich einmal strecken zu können nach der langen Autofahrt, und ich trat auf der Stelle herum.

„Lass das Gezappel sein“, kam es augenblicklich von Vater, „Toilettenzeit: zehn Minuten!“ Wir gingen los. Den Toilettenräumen entströmte ein penetranter Mischgeruch von Fäkalien und Desinfektionsmitteln. Mutter ging durch die andere Tür, durch die mit dem Frauensymbol. Frauen gingen ein und aus, gaben einander die Tür in die Hand. Enge Röcke, schmale Fesseln in dunklen Seidenstrümpfen, Absätze, die auf den Steinfliesen klapperten. Ich war hingerissen von den schaukelnden Bewegungen ihrer Hüften, stellte mir vor, wie sie, im verschlossenen Toilettenhäuschen sitzend, die Röcke hochschoben und die Höschen abstreiften, um sich sodann lautstark ins Toilettenbecken zu entleeren.

Energisch packte mich Vater am Oberarm und zog mich mit sich fort. Ich musste immer auf der Hut sein. Während ich auf der Kloschüssel saß, um meine Notdurft zu verrichten, träumte ich davon, an den Kabinenwänden des Frauen-WCs emporzusteigen, heimlich zuzuschauen, wie sie ihre süßen, prallen Globen entblößten, einen Blick auf den herrlichen Lustspalt zu werfen, der vom Steißbein bis zur Scham reichte und den ich nur zu gerne aufgeklappt hätte.

„Bernd Peters, du bist ein Schwein“, gingen mir die Stimmen der Schwestern durch den Kopf. Ich dachte im Stillen, dass Vater guten Grund hatte, so streng mit seiner Familie zu sein. Doch schon damals, als Kind, wusste ich, dass er am allerstrengsten zu sich selber war, sein musste. Sein gesellschaftlicher und beruflicher Erfolg gab ihm Recht.

Im Schnellrestaurant der Autobahnraststätte nahmen wir eine Kleinigkeit zu uns. Die Stimmen der zahlreichen Anwesenden hallten, so dass man sich nur schwer unterhalten konnte. Mir war es recht so. Ich schaute Mutter zu, wie sie, mit ausführlichen Anweisungen instruiert, zum Tresen schritt, um unser Essen zu holen. Artig und folgsam löffelte ich Bratwurst und Kartoffelpüree in mich hinein, nicht gerade mein Leibgericht, wie meine Eltern wussten und zu ignorieren pflegten. „Was auf den Tisch kommt, wird gegessen“, galt bei uns gleichermaßen wie „Wer nicht hören will, muss fühlen.“ Nein, verwöhnte Fratzen waren wir bestimmt nicht, meine Schwestern und ich. Wir Kinder hatten zu antworten, wenn wir gefragt wurden, und ansonsten den Mund zu halten.

Mutter brachte das Tablett mit den leer gegessenen Tellern zur Geschirrrückgabe, Vater las in aller Ruhe seine Zeitung, rauchte seine übliche Zigarre und Mutter und ich saßen einfach nur schweigend da, sorgsam darauf bedacht, ihn nicht zu stören. Wir machten einen kurzen Verdauungsspaziergang und setzten die Fahrt fort. Wir schwiegen. Es gab nichts zu sagen, es war, wie immer, alles geklärt zwischen uns.

Als wir Onkel Leopolds Anwesen erreichten, dämmerte es bereits. Ich fröstelte und war überwältigt von seiner herzlichen, bärigen Umarmung, die von einer für mich ganz und gar ungewohnten Spontaneität geprägt war. Als die Eltern sich verabschiedeten, fühlte ich mich traurig und befreit zugleich. Ich schaute ihren kleiner werdenden Gestalten hinterher, die sich in Richtung der untergehenden Sonne zum Auto aufmachten. Kühl trocknete Mutters Abschiedskuss auf meiner Wange. Tante Kunigunde riss mich schlagartig aus der melancholischen Abschiedsstimmung heraus.

„Lass dich anschauen, Bub“, rief sie lautstark, mir mit beiden Händen um die Wangen greifend, „groß bist geworden!“ Ihr eigenwilliges Deutsch pflegte mich zu Anfang stets zu irritieren. Ihre Begrüßungsküsse waren um einiges dicker aufgetragen als der eher zurückhaltende Abschiedskuss meiner Mutter. Mutter war beherrscht, diszipliniert, kühl und in Anwesenheit meines Vaters stets auffallend verunsichert, eingeschüchtert.

Meine Mutter war wohl das, was man gemeinhin eine feine Dame nennt. Eine feine Dame hat Manieren und beherrscht sich in der Öffentlichkeit. Eine feine Dame ist die Zierde ihres Ehemannes, hütet Heim und Kinder, pflegt Kultur und vermittelt Werte. Sie hält sich zurück und sagt nicht, was sie wirklich denkt.

Hinter dieser ganzen Fassade der Scheinheiligkeit knisterte eine sexuelle Spannung, die ständig Funken zu schlagen drohte. Das spätere Leben hatte es mir immer wieder von neuem verdeutlicht: Die scheinbar so biederen, braven und angepassten Typen neigten so manches Mal zu einer besonders ausgeprägten Empfindungsfähigkeit …

Aber der Onkel, Vaters Bruder, war auch nicht ohne. Wenn er mich umarmte, wenn sein rauer Bart meine Wangen streifte, sein Körperduft mir in die Nase zog, spürte ich das leichte Zittern seines Körpers, ich spürte eine gewisse Lüsternheit, die ich noch nicht so richtig zu deuten vermochte. Seine schweren Bauernhände griffen beinahe schmerzhaft in mein Fleisch. Dann ließ er mich los.

„Geh spielen!“, rief er mir zu, schwer atmend sackte er im Sessel zusammen, während ich verwirrt und verdattert inmitten der bäuerlichen Stube stand. Verunsichert schaute ich Tante Kunigunde an, irgendwie hatte ich Angst, ich hätte etwas falsch gemacht, hätte den Onkel erzürnt, ihn vielleicht verletzt, seiner Gesundheit geschadet, ohne es gewollt zu haben.

Ihre schwieligen Hände ließen kurz die Kartoffeln los, als sie sich mir zuwandte. „Na lauf schon, Bub“, sprach sie lächelnd, sie war ganz normal wie an jedem anderen Tag, „nicht weiter als bis zum Nachbargehöft und vor Einbruch der Dunkelheit bist du zu Hause.“ Ich hatte es plötzlich sehr eilig. Ich rannte zur Tür hinaus, ohne mich zu verabschieden, ich lief und lief den erdigen Weg hinunter, weg von Onkel Leopolds Gehöft, sah in der Ferne die knorrige, über hundert Jahre alte Eiche, die die Auffahrt des Nachbarhofs markierte. Erschöpft und mit rasendem Herzen lehnte ich mich gegen die borkige Rinde, ließ mich langsam auf meinen Lederhosenhintern sinken, legte den Kopf auf die Knie und saß einfach nur da, die Erlebnisse der jüngsten Vergangenheit verarbeitend, während mein Herz langsam zu seinem gewohnten Rhythmus zurückfand.

„Hallo Bernd!“ Ich schaute auf und sah vor mir Johann Steigenberg stehen, den Erben des Nachbarhofs, zwei Jahre älter als ich und etwas bullig vom Typ. Er war seit jeher mein Ferienfreund gewesen, ich hatte stets mit ihm gespielt, wenn ich bei Onkel Leopold zu Besuch gewesen war, es waren die üblichen Jungenspiele gewesen, Abenteuer, Mutproben, das Spiel mit dem Reiz des Feuers der körperlichen Züchtigung, die uns beiden gleichermaßen drohte, wenn wir die uns gesetzten Grenzen übertraten.

„Lass uns wettpinkeln“, sprach er zur Begrüßung und ich sprang auf. Wir rannten um die Wette zu seinem elterlichen Hof, stürzten hinein in die geräumige Küche, holten uns Apfelsaft aus dem Kühlschrank, den wir in großen Schlucken hinunterstürzten, was mir immer mörderisch im Kopf weh tat. Ein paar Sekunden brauchte ich um mich zu fangen, dann rannten wir in den Wald hinaus, wieder um die Wette, das Ganze war ein Ritual für uns, so eine Art Verbrüderung. Ich spürte den Urin in meine Blase hineintropfen. Irgendwann blieben wir stehen, und nachdem wir uns ausgehechelt hatten, öffneten wir unsere Hosenschlitze und holten unsere Schwänze heraus. Johann war besser als ich, zielte weiter, er hatte mich immer besiegt, aber er war ja auch älter als ich, deshalb ärgerte ich mich nicht wirklich über die Sache, die eh nur ein Spiel war. Das Ratschen unserer Reißverschlüsse, die wir nun schlossen, beendete unser Begrüßungsritual. Ich schaute Johann an. Er, der Ältere, Erfahrenere, war der Anführer unserer Zweierbande, der sich die Spiele ausdachte, und ich war unheimlich gespannt, was er sich heute würde einfallen lassen.

„Frauenjagd“, sagte er, „heute spielen wir Frauenjagd.“ Ein Lustreiz schoss durch meinen Körper. Ich fand die Idee phantastisch. Es klopfte und pulsierte in mir, und vor innerer Anspannung wagte ich kaum zu atmen. Nichts sollte den Zauber zerstören, in den ich hineingeriet; die Luft anhaltend, wartete ich darauf, dass Johann fortfuhr zu sprechen.

„Ein Weib läuft durch den Wald“, flüsterte er, als ob wir nicht alleine waren, ein Effekt, der die Spannung ungeheuer erhöhte, „ein hellhäutiges, junges Weib mit langen Flatterhaaren, rank und schlank mit typisch drallem Weiberhintern und festen kleinen Titten treibt sich herum und muss zu Fall gebracht werden. Das ist unsere Aufgabe, Kamerad!“ Scherzhaft schlug Johann die Hacken zusammen, bevor er fortfuhr: „Die Jagd ist eröffnet!“ Mein Freund hatte eine wunderbare, grenzenlose Phantasie. Ich glaubte beinahe schon das Weib zu sehen, auf das wir angesetzt waren, glaubte seine verführerischen Konturen hinter dem nächsten Baum wahrzunehmen.

„Weiber sind gerissen“, flüsterte Johann, „aber sie können nicht so schnell laufen wie wir Männer.“ Im Geiste sah ich unser Traummädchen, das verzweifelt zu rennen versuchte, sah den Abstand zwischen ihm und uns immer kleiner werden, sah dann in sein liebliches Gesicht, das voller Angst war.

„Mein Schatz“, flüsterte ich lautlos, „ich tu dir nicht weh“, wobei ich weiter auf sie zuschritt, den Spalt zwischen ihren Brüsten betrachtend, dann öffnete sie ihre vollen, roten Lippen und ihre strahlend weißen Zähne blitzten.

„Das Weib muss in die Enge getrieben werden“, erklang von neuem Johanns Stimme und dann klammerten sich die schlanken, zierlichen Hände der Kleinen verzweifelt in Felsgestein.

„Das Weib muss unterworfen werden. Es schreit nach Unterwerfung, indem es kokettiert.“

Johann war ein perfekter Geschichtenerzähler. Die Bilder in meinem Kopf wurden immer plastischer und realistischer und verdrängten die Wirklichkeit gänzlich. Das Geschöpf war zu Fall gebracht worden und lag rücklings auf dem Waldboden. Johanns grobe Klauen umklammerten die zierlichen Handgelenke, während er sie zu Boden drückte, ihr Gesicht und ihre freiliegenden Brüste mit feuchten Küssen bedeckend, wobei ich mich an der Gürtelschnalle ihres Rocks zu schaffen machte um ihn abzustreifen, das Höschen hinunter zu ziehen und …

„Das Weib gehört unter die Peitsche des Mannes“, erklang von neuem Johanns kratzige Stimme und ich sah, wie sich auf dem milchig-weißen runden Weiberpo Strieme um Strieme abzeichnete, ich hörte die klagenden Stöhnlaute unserer imaginären Unterworfenen. Wir fanden uns kniend auf dem morastigen Waldboden wieder. Ich hatte die erste richtige Erektion meines Lebens und ich wusste nicht, wie mir geschah.

„So musst du’s machen“, sprach mein Freund, der vor mich trat und nach meinem harten Etwas griff, mit dem ich mich in diesen Minuten mehr verbunden fühlte als mit dem Rest meines Körpers. Ich war nur noch dieser entartete Penis, der Rest meines Selbst hing als hilfloses, nutzloses Anhängsel daran. Hart und routiniert arbeiteten Johanns kräftige Hände an mir und dann übernahm ich mich selber … Ich öffnete die Augen und sah, wie unser weißes Ejakulat über das grüne Moos rann.

Als ich aufschaute, war ich erschöpft. Eine lähmende Müdigkeit hatte Besitz von mir ergriffen und nun war mir die ganze Situation beinahe peinlich. Auch Johann sagte nichts, als wir uns erhoben und uns auf den Weg machten. Er grinste. Ich glaube, auch er war verlegen, genau wie ich. Es war so ähnlich wie nach einem Alkoholrausch. Die Leidenschaft war verpufft, fürs Erste zumindest, im moosigen Untergrund versickert, die Phantasien, die uns bewegt hatten, kamen uns nun absurd und abgedroschen vor.

Natürlich wussten wir damals nichts von Rauschzuständen und Ernüchterungen, nichts von Höhenflügen und Abstürzen. Wir waren einfach nur heranwachsende Kinder, denen sich langsam, aber sicher, eine phantastische Welt unglaublicher Reichhaltigkeit, aber auch allergrößter Gefahren offenbarte.

Die einbrechende Dunkelheit riss mich aus meinen Gedanken. „Bis zum Einbruch der Dunkelheit bist du zu Hause“, hörte ich Tante Kunigundes Stimme im Geiste und mir wurde auf einmal ganz anders.

„Mensch, wir müssen uns beeilen“, sprach Johann und seine Stimme klang auf einmal nicht mehr cool und männlich wie vorhin, sondern wie die des eingeschüchterten Kindes, das er tatsächlich war. Ein neuer Lustreiz erwachte in mir. Ich war verwirrt und wusste nicht, was ich denken sollte.

Zügig liefen wir durch den anbrechenden Abend. Wir sprachen nicht, es gab einfach nichts zu sagen. Erlösung und bange Angst zugleich befielen uns beim Anblick von Johanns elterlichem Hof, mit Schaudern dachte ich daran, dass ich noch ein ganzes Stück Weg heim zu Onkel Leopold vor mir hatte. Das warme Licht der Wohnstube begrüßte uns und für einen Augenblick blinzelten wir beim Übergang vom Halbdunkel in die Helligkeit. Ich machte zwei große, reglose, schemenhafte Gestalten aus, die dort mitten im Wohnraum am großen Esstisch saßen. Es waren gerade diese unbeschreibliche Ruhe und Gelassenheit der Männer, die uns Angst machte. Wenige Sekunden später, nachdem meine Augen sich an das Licht gewöhnt hatten, erkannte ich Onkel Leopold, der in stummer Eintracht neben Johanns Vater saß. Beide Männer hatten die Arme vor ihren Bäuchen verschränkt und sie schauten uns einfach nur an, reglos, bewegungslos, als seien sie Statuen.

Für einen Moment wurde mir die große äußere Ähnlichkeit zwischen Johann und seinem Vater bewusst, dieselben dunklen Augen, das Haar, der Gesichtsschnitt. Gegen den derben, wettergegerbten Bauern wirkte Johann auf einmal kindlich, unschuldig, naiv und hilflos. Onkel Leopolds Blick bohrte sich in meine Augen, in mein Gewissen, bereitete meinen Reflexionen ein Ende und ließ schlagartig einen Schwall von Angst, durchsetzt von Schuldbewusstsein, in mir aufkeimen. Seltsamerweise kam ein wenig von jener prickelig-kribbeligen Lust zurück, die ich vor einer Weile mit Johann im Wald so gründlich und bis zum Höhepunkt ausgekostet hatte. Die ungeheure Ruhe der beiden Erwachsenen symbolisierte ihre Übermacht und Überlegenheit uns Kindern gegenüber.

Der Onkel winkte mich mit einem Fingerzeig zu sich. Auf sehr weichen Knien ging ich ihm entgegen, die Furcht glühte in mir wie Fieber und auch die Angst, ihn enttäuscht zu haben, sein Vertrauen missbraucht zu haben, unfolgsam gewesen zu sein. So stand ich unmittelbar vor ihm, mit flammend roten Wangen und wagte kaum aufzuschauen.

„Freundchen“, sagte er nur, nach meinem Ohr greifend, „Abmarsch!“ So machten wir uns auf den Heimweg, ich stolperte ihm hinterher, der mich die ganze Zeit über fest und unnachgiebig am Ohr gepackt hielt. Noch heute, nach all den Jahren, erinnere ich mich in aller Deutlichkeit an den holprigen, dunklen Feldweg, der nur von Mond und Sternen leicht angestrahlt wurde. Meine Beine holten wild aus und flogen durch die Lüfte, die Angst zu fallen und der permanente Zug am Ohr ließen mir keine Zeit zum Nachdenken, ich kam nicht einmal mehr dazu, Angst vor dem Morgen zu haben.

„Ich werd dir die Ohren lang ziehen, Freundchen“, sprach er, mich in die heimatliche Wohnstube stoßend, in der um diese Zeit nur noch ein Talglichtlein in einem Glasgefäß brannte, mich an ein Grablicht erinnernd. Ansonsten war die Wohnstube leer. Tante Kunigunde war bereits zu Bett gegangen. Holz knisterte noch im Kamin, doch die Glut war schon langsam am Verlöschen. Onkel Leopold ließ mein Ohr los, welches sich auf einmal stechend heiß anfühlte.

„Rauf!“, sagte er nur, mit dem Kinn in Richtung der Treppe zur Schlafkammer deutend, „den Rest regeln wir morgen.“ Ich armer Sünder stieg die knarrenden Stiegen empor, ohne Gutenachtkuss. Dumpf und modrig empfing mich die abgestandene Luft des winzigen Dachzimmerchens und ich machte mir nicht die Mühe ein Licht zu entzünden, ich streifte einfach im Dunkeln meine Kleidung ab und kroch, so, wie ich war, in Unterhemd und Unterhose unter die Daunendecke.

Vor lauter Erschöpfung schlief ich schlagartig ein. Es war, als wäre ich augenblicklich in tiefste Bewusstlosigkeit verfallen, als hätte man mir eine Vollnarkose verpasst. Wilde Träume jagten mich durch den frühen Morgen.

Gigantische, finstere Tannen bogen sich in tosenden Stürmen, schwarze Hände griffen aus der Dunkelheit nach meinen Ohren und aus dem Firmament klang eine Stimme: „Der unfolgsame Junge gibt sich dem Bösen preis.“ Augenblicklich zuckten grelle Blitze, Donner erklang und Sturzbäche von Regen prasselten auf meine einsame, verlassene Welt hinab, mich in Sekundenbruchteilen durchnässend.

„Der unfolgsame Junge wird büßen müssen, um seine Reinheit zurückzuerlangen“, erklang die Stimme von neuem, jetzt schon ein wenig freundlicher. Der Regen hatte aufgehört. In den Pfützen zu meinen Füßen spiegelte sich die Sonne.

Dann erwachte ich. Das Morgenrot begrüßte den neuen Tag, zögernd und ängstlich schaute ich durch das Lukenfenster gen Horizont, an dem die Sonne gerade aufzutauchen begann. Ich öffnete das klemmende, verzogene Fensterchen, angenehm kühl strömte die Morgenluft in die muffelige Stube hinein. Dann schüttelte ich meine Kissen auf, streifte meine Unterwäsche ab und wandte mich der Waschschüssel zu, die, wie jeden Morgen, mit kaltem, klarem Wasser gefüllt am Fußende des Bettes stand.

In der Küche hörte ich die Tante mit ihren Töpfen und Tellern hantieren. Es war charakteristisch, die Art, wie sie arbeitete, viel lauter und polternder als meine Mutter oder die Dienstboten daheim. Unangenehm kalt fuhr ich mir mit dem Waschlappen über meinen Körper, ließ keine Stelle aus, reichte überall hin, auch an die entferntesten Regionen. So manches Mal unterließ ich diese Morgenprozedur, doch heute wagte ich kein Fehlverhalten zu riskieren, nicht das allerkleinste.

Die durch das geöffnete Fenster eintretende frische Morgenluft strömte über meinen nassen Körper und kühlte diesen noch mehr ab. Dass ich fror, wurde mir erst bewusst, als ich das Klappern meiner Zähne vernahm. Hastig schloss ich das Fensterchen mit einem energischen Ruck und stieg in meine Kleidung: die alte, abgewetzte Latzlederhose und den eigens von Tante Kunigunde gestrickten naturfarbenen Schafschurwollpullover. Er hatte immer gekratzt und ich trug ihn im Grunde ungern. Mutter hatte mir die Kleidung für die Ferien eingepackt und ich hatte nicht zu protestieren gewagt. Die Angst vor dem, was der Tag bringen würde, saß mir in den Knochen und war auch seltsam kitzelig.

Ich konnte es mir nicht erklären, aber es war so. Es war beinahe so, als würde ich mich auf die zu erwartende Züchtigung freuen. Der kratzende Wollstoff auf meiner nackten, durch das kalte Waschwasser zusätzlich sensibilisierten Haut unterstrich diese Erregung und ich bekam eine heftige Erektion. Ich setzte mich auf die Bettkante und atmete tief durch. Ich bemühte mich an andere, nicht-sexuelle Dinge zu denken. Es war gar nicht so einfach. Die Sexualität schlich sich an allen Ecken und Enden ins Leben ein, unmerklich meist, verkappt und verbrämt, und dann, wenn man sie schließlich erkannte, war es zu spät, dann hatte man schon eine Erektion, die die Hose ausbuchtete und einen verriet. Ich dachte an Lateinvokabeln, ein höchst ungeliebtes Thema. Meine Erektion begann zu schwinden. Dann erinnerte ich mich an all die Hinternvoll, die ich mir mit dieser Sache eingehandelt hatte, und die Erregung kam augenblicklich wieder. Ich dachte an unseren Oberlehrer Hansen daheim, der mit uns Schuljungen nicht zu spaßen pflegte. Ich erkannte schon damals als Kind: Es waren nicht nur die Scham, die Schmerzen, sondern noch viel mehr der Aspekt der Strafe, die eine körperliche Züchtigung zu einer hochsexuellen Angelegenheit machten. Es lag ein Deckmantel des Schweigens über dieser Tatsache. Die Lust blühte in der Stille umso reichhaltiger.

An jenem Morgen brauchte ich eine Weile, bis sich mein Zustand wieder normalisierte. Ich war dem Schicksal dankbar, dass es den heutigen Tag für mich so früh hatte beginnen lassen. Dann erhob ich mich und ging langsamen Schrittes die knarrenden Holzstiegen hinab.

„Guten Morgen“, sagte ich beim Eintritt in die Küche, wie es sich gehörte.

„Setz dich!“, sagte Tante Kunigunde ohne sich umzudrehen, ohne von ihrer Arbeit aufzuschauen. Ich setzte mich an meinen Platz am hölzernen Esstisch und harrte der Dinge. Ich wusste, es würde kein einfacher Tag für mich werden.

„Du wirst heute daheim bleiben und mir zur Hand gehen“, sprach die Tante, während sie mir mein Frühstück vorsetzte: Grießbrei mit eingeweichten Brotkrumen. Es kam mir vor wie eine Strafmahlzeit.

„Jawohl, Tante Kunigunde“, sprach ich artig, dann schaute ich auf meinen Teller hinab und löffelte mein im Grunde außerordentlich nahrhaftes und dennoch ungeliebtes Frühstück in mich hinein. Den Onkel sah ich den ganzen Tag über nicht. Ich weiß nicht, ob er mich absichtlich mied. Ich hatte den Eindruck, es sei so gewesen.

Ich hackte Holz für den Ofen, ich kam ganz schön ins Schwitzen dabei. Die kratzige Wolle klebte an meinem Körper und wie gehabt gewöhnte ich mich an den Zustand. Ich schnippelte Bohnen für den Eintopf und schnitt den Speck sorgfältig in ebenmäßige Würfel. Ich schrubbte auf Knien den Stubenboden. Meine Hände waren rot und aufgeweicht von der Putzlauge. Ich dachte an mein Phantasiemädchen, das ich mit Johann im Wald gejagt und zu Fall gebracht hatte. Ich stellte mir vor, wie die Kleine kniend auf dem Boden kauerte und verbissen mit beiden Händen die Bürste hielt, die sie mit schnellen, rhythmischen Bewegungen über die Bodenplatten bewegte, hin und wieder angstvoll schmachtend zu mir, ihrem Herrn und Gebieter, aufschauend, wobei mein Blick auf den klaffenden Spalt zwischen ihren hübschen, kleinen Brüsten fiel.

Diese Frau gab es. Irgendwo. Ich wusste es plötzlich. Es war wie eine Eingebung und ich beschloss, dass ich sie suchen würde, möge da kommen, was wolle. Doch die Wirklichkeit im Hier und Jetzt sah erst einmal anders aus. Hier war ich es, der putzend vom Boden aufschaute und in Tante Kunigundes Augen blickte. Ich begann die abendliche Abstrafung regelrecht herbeizusehnen, denn ich wusste, sie würde meinem seelischen Leiden ein Ende bereiten und die Normalität zurückholen.

Zu Mittag aß ich zwei große Teller Eintopf. Ich schmeckte nichts. Ich aß einfach nur, um das flaue, leere Gefühl in meinem Magen zu besänftigen. Schwer lastete das Schweigen auf mir. Die Zeit zog sich endlos dahin.

„Geh auf dein Zimmer“, sprach Tante Kunigunde schließlich beim Abschluss der Mahlzeit und ich gehorchte. Sie folgte mir, ich ging wenige Schritte vor ihr her und spürte die warme Ausstrahlung ihres Körpers. Am liebsten hätte ich geheult. Ich sehnte mich nach ihrer Nähe, nach ihrer Wärme, nach ihrer gewohnten Herzlichkeit. Doch ich kannte die Spielregeln: ohne Buße keine Süße. So war das nun mal.

Ich betrat meine Schlafkammer. Tante Kunigunde folgte mir. „Du kannst wählen, Bub“, sprach sie, die stämmigen Arme in die Hüften gestemmt, „eine Tracht Prügel oder Heimfahrt.“ Dann drehte sie sich auf dem Absatz um und verließ die Kammer. Ich hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte und dann ihre Schritte langsam verklangen. Ich war alleine. Gewählt hatte ich längst.

Ich legte mich auf mein Bett und rollte mich auf die Seite. Es war alles still um mich herum. Alles, was ich hörte, waren mein Atem, mein Herzschlag und das Blut, das unaufhörlich durch meinen Organismus pulsierte. Bange Angst und Erregung wechselten einander ab. Es war ein Zustand zwischen Himmel und Hölle, ich pendelte in rasendem Tempo von einem zum anderen Extrem.

Irgendwann, ich hatte längst den Bezug zur Zeit verloren, streifte ich im Dunkeln meine Tageskleidung ab, hing sie, so ordentlich wie möglich, über den Stuhl neben meinem Bett und wurstelte mich in meinen Schlafanzug hinein. Ich verkrümelte mich unter meine Decke und rollte mich ein.

Ich wartete. Ich weiß nicht, wie lange. Die faden Sonnenstrahlen, die vereinzelt durch den Vorhang gefallen waren, schwanden, der Abend war hereingebrochen.

Dann hörte ich das Türschloss. Das Herz schlug mir bis zum Halse und Schweiß brach mir aus. Mit zitternden Knien erhob ich mich und schlüpfte in meine Pantoffeln. Tante Kunigunde stand im Türrahmen.