Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Karl-May-Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Der unerfüllte Wunsch des jungen Karl May, Arzt zu werden, hat in seiner Romanwelt zahlreiche Spuren hinterlassen. Dort brilliert nicht nur Karl Sternau mit seiner umfassenden ärztlichen Kunst, auch Kara Ben Nemsi und Winnetou erstaunen mit ihren vielseitigen medizinischen Kenntnissen und Erfolgen. Zahlreich sind daher Krankenheilungen, die mal penibel recherchiert und mal fantasievoll ersonnen sind. Der Band ist mit seiner Auflistung all der medizinischen Episoden nicht zuletzt auch ein Spaziergang durch die Geschichte der Heilkunst und schließt überdies die komplexe Persönlichkeit des kreativen Schriftstellers in seine analytische Betrachtung mit ein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 473

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

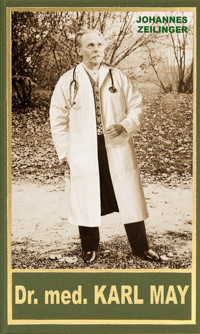

Dr. med. KARL MAY

MEDIZINISCHES IM LEBENUND WERK KARL MAYS

VON

JOHANNES ZEILINGER

Herausgegeben von Bernhard Schmid© 2022 Karl-May-Verlag, BambergAlle Urheber- und Verlagsrechte vorbehaltenDeckelbild:Aufnahme von Karl May in Bad Nauheim,27.10.1904 (Fotomontage von Roderich Haug)ISBN 978-3-7802-1636-6

KARL - MAY - VERLAGBAMBERG . RADEBEUL

INHALT

Vorwort

Kapitel 1 – Ich kurier den Schmerz der Seelen...

Die Erinnerung

Kapitel 2 – Ich wurde als ein krankes, schwaches Kind geboren...

Im Dunkel

Kapitel 3 – Professor Dr. Haase bemühte sich...

Das Institut

Kapitel 4 – Die ganze Persönlichkeit des Angeklagten...

Fluchten

Kapitel 5 – Über meinem Kopf Winnetous Silberbüchse...

Im Rausch

Kapitel 6 – Oh! Ah! Horrible! Fürchterlich, entsetzlich...

Der Hekim

Kapitel 7 – Ich war gestorben und hatte dies doch bemerkt...

Am Jenseits

Kapitel 8 – Jetzt hielt ich mein Schicksal für besiegelt...

Am Tode

Kapitel 9 – Unerquickliche Verhältnisse in der Heimat...

Im Westen

Kapitel 10 – Legen Sie dies Messer weg, Sennor...

Im Reich der Kolportage

Kapitel 11 – Das Blut lag mir wie kaltes Blei in den Adern...

Gift

Kapitel 12 – Zauberhaft spielte der Mondenschein...

Das Grab

Vorwort

Karl May war, da unterscheide ich mich nicht von Millionen seiner Leser, einer der wichtigen Autoren meiner Kinder- und Jugendzeit; zu einem bleibenden, auch im Erwachsenenalter wichtigen literarischen Favoriten wurde er erst später und dies auf durchaus nicht alltägliche Weise. Nach dem Abitur hatte ich das Studium der Medizin begonnen und rasch merkte ich, dass diese Wahl, mehr als ich einst ahnen konnte, nun mein Leben dominierte. Im Prinzip war die Ausbildung zum Arztberuf auch damals schon nichts weiter als eine permanente Abfolge von immer wieder neuen Prüfungen, mal einfach, mal schwer; dies galt auch für das Staatsexamen, das, wenn ich mich recht erinnere, aus fast 25 Einzelprüfungen bestand. Damit endete das Medizinstudium in einer knapp einjährigen Klausur, in der die sozialen Kontakte auf das Nötigste beschränkt blieben. Diese Zeit verbrachte ich unweit der Berliner Mauer in einer Kreuzberger Wohngemeinschaft; wir waren drei Medizinstudenten im gleichen Semester und benötigten nach dem stundenlangen Lernen dringend eine effektive wie kostenarme Abwechslung. Einer der Leidensgenossen hatte wie ich einst Karl May gelesen und so beschlossen wir, in Erinnerung an unsere frühen Lesefreuden, ein zweites Mal in Mays Abenteuerwelt einzutauchen. Diesmal gingen wir systematisch vor, ich erstand Band Eins Durch die Wüste, mein Freund Band Zwei Durchs wilde Kurdistan und so kauften wir uns alternierend durch die Reihe der Gesammelten Werke; dies hatte erst dann ein Ende, als wir schließlich unsere Examina erfolgreich bestanden hatten.

Mit Erstaunen stellte ich damals fest, dass May ein noch besserer Erzähler war, als ich in Erinnerung hatte, dazu fielen mir auch die vielen medizinisch kolorierten Episoden seiner Romane auf. Ich las sie aufmerksam und tatsächlich konnte ich im Fach Dermatologie mit der Aleppobeule David Lindsays, einer klassischen kutanen Leishmaniose, ein klein wenig punkten. Mit meiner Wiederentdeckung Mays wuchs das Interesse an dem Schöpfer all dieser genialen Erzählungen; es bedurfte jedoch einer Latenzphase von mehreren Jahren, bis sich diese eher vage Beschäftigung in einem ungewöhnlichen Projekt konkretisierte. Inzwischen hatte ich die Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie abgeschlossen und den Weg in die eigene Praxis gewählt; Opfer dieser Befreiungsaktion wurde eine weit gediehene Doktorarbeit, die ich damals als belastende Fron empfand und mit sichtlichem Vergnügen einem abendlichen Feuer übergab. Der Wunsch aber, mit einer eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit die Ausbildung abzuschließen, blieb; nur sollte sie meinen Neigungen entgegenkommen. Schließlich fand ich in Frau Professor Dr. Dr. Ortrun Riha, die bald darauf die Leitung des Karl-Sudhoff-Instituts für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig übernahm, eine kompetente Mentorin, die das Projekt einer Promotion zu Karl May geduldig und souverän betreute. Die Arbeit erhielt den Titel Autor in fabula – Karl Mays Psychopathologie und die Rolle der Medizin in seinen Orientbänden und versuchte, die Ursache von Mays ungewöhnlicher Kreativität zu ermitteln. Sie lag, so meine These, in einer affektiven Störung des Schriftstellers begründet, die ihn mit vielen berühmten Kollegen verband und sich auch in seinen Erzählungen niederschlug. So spiegelt gerade die Figur Kara Ben Nemsis in seinen konträren Rollen als Arzt wie auch als Patient dieses duale Prinzip von manischem Erleben und depressiver Erfahrung wider.

Schon zu Lebzeiten war Karl May ein kontrovers beurteilter Autor, bei dem Leben und Werk vielfach verwoben waren. Literarische Kritiken zielten immer auch auf seine Person, während die Verteidiger seines Werks auch den Schriftsteller selbst ihn Schutz nahmen; „beides“, so damals meine Einleitung, „geschah selten vorurteilsfrei oder ohne apologetische Absichten.“ Da konnte es nicht ausbleiben, dass von manchen May-Anhängern auch diese Arbeit als Angriff auf ihr Idol missverstanden wurde, für mich aber eröffneten sich ganz ungewöhnliche Projekte; so konnte ich in Folge eine Ausstellung zu Karl May im Deutschen Historischen Museum initiieren wie auch kuratieren, und mit dem ZDF reiste ich ins Innere Tunesiens, um dort die Spuren Kara Ben Nemsis aufzusuchen. Schließlich wurde ich zum Vorsitzenden der Karl-May-Gesellschaft gewählt und befand mich plötzlich in der Nachfolge des großen Strafrechtlers Professor Claus Roxin, eine bedeutende Ehre, die mir zwölf lange Jahre zahlreiche Glücksmomente, aber auch viele arbeitsreiche Stunden verschaffte.

Während dieser Zeit blieb ich in Sachen May weiterhin publizistisch aktiv, verfolgte auch gelegentlich seine literarischen Spuren, die ins Reich der Heilkunde wiesen, und habe mit dem vorliegenden Band schließlich eine Zusammenfassung von all den vielgestaltigen medizinischen Episoden in seinem Leben und Werk erstellt. Bei dem umfangreichen Œuvre, das der Schriftsteller hinterlassen hat, kann auch diese Arbeit keinen vollständigen Charakter haben, dies lässt aber Raum für weitere zukünftige Untersuchungen. Ein aufmerksamer Leser wird hier Formulierungen finden, die ich bereits früher verwendet habe, andererseits auch Gedanken vermissen, die ich einst vertreten habe. Dies liegt in der Natur der Sache, Erkenntnisse unterliegen immer einem dynamischen Prozess und selbst Naturwissenschaften können ihre Aussagen immer nur mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit belegen. Das soll aber dem Vergnügen, das die Lektüre dieses Buches bereiten möge, nicht abträglich sein, schließlich weist es den Weg in einen opulenten erzählerischen Kosmos, den May zur Freude eines nach Millionen zählenden Leserpublikums geschaffen hat.

Berlin, im Herbst 2022

Kapitel 1

„Ich kurier den Schmerz der Seelen...“

Die Erinnerung

„Ich sollte“, so Karl May in seiner Autobiografie, „ein gebildeter, womöglich ein hochgebildeter Mann werden, der für das allgemeine Menschheitswohl etwas zu leisten vermag.“1 Doch „hierzu fehlten nicht mehr als alle Mittel. Ich mußte mit meinen Wünschen weit herunter und kam schließlich beim Volksschullehrer an.“2 Mit diesem großen unerfüllten Wunsch an das Leben war, auch wenn May hier selbst vage blieb, der Beruf des Arztes gemeint. Schon der Karl-May-Forscher Ludwig Patsch war sich sicher, „daß die Eltern ihren einzigen Sohn gern als Arzt gesehen hätten.“3 Und Hermann Wohlgschaft, Verfasser einer monumentalen May-Biografie, stellte in seinem umfangreich recherchierten Werk fest: „...der Beruf des Arztes schwebte May vor“.4 So verwundert es nicht, dass der junge May bei seinen Rollenspielen als Trickbetrüger auch kurz den weißen Kittel überzog und sich als Dr. med. Heilig in den Ärztestand hineinträumte, dabei auch wie als Beweis seiner Gelehrsamkeit einem augenkranken jungen Mann ein Rezept überreichte, auf dem, wie ein Steckbrief erklärte, „die darauf vorkommenden lateinischen Worte fast ohne Ausnahme correct geschrieben sind“. Jahre später, als May nach verbüßter Zuchthausstrafe schriftstellerisch tätig wurde, schuf er sich in Tausenden von Buchseiten seine eigene Fantasiewelt mit einer Überfülle von Heldenrollen, in die er nun schlüpfen konnte und darin ungestraft nach eigenen Gesetzen handeln durfte. Jetzt konnte er wieder seinen Kindheitswunsch aktivieren und schuf sich in der Person von Dr. Karl Sternau, Held des ausufernden Kolportageromans Waldröschen oder die Rächerjagd rund um die Erde, einen seiner erfolgreichsten literarischen Doppelgänger. Wie sein Kollege Heilig war Sternau promovierter Augenarzt, aber je nach Bedarf auch ein erfolgreicher Toxikologe, Urologe oder Traumatologe, dazu ein mutiger, scharfsinniger und kräftiger Westmann, ein Tausendsassa also und nicht zuletzt als – freilich unehelicher – Sohn eines spanischen Grafen auch von blauem Blute. Ihm legte Karl May sein Credo von einem guten Arzt in den Mund: „Der Arzt hat die Pflicht, sein Wissen zu bereichern, sich in seiner Kunst zu üben und seine Erfahrungen zu vermehren; aber sein ganzes Wirken soll nur darauf gerichtet sein, das Vertrauen auf Gott zu lenken und die Selbstheilkräfte der Natur anzuregen und zu unterstützen. Dann wird er sich segensreicher Erfolge zu erfreuen haben.“5 Und wichtig ist auch der Zusatz, den May diesen Worten angefügt hat: „Das waren Anschauungen, wie man sie bei den meisten Aerzten nicht findet.“6

Auch wenn Mays Berufswunsch unerfüllt bleiben musste, so bewahrte er sich doch immer eine innere Anhänglichkeit an seinen einstigen Traum. Im Juli 1897 verbrachte er in der Münchner Gastwirtschaft Schleibinger Keller einen unterhaltsamen Abend in einem kleinen Kreis von Verehrern und Verehrerinnen. Unter ihnen befand sich der Arzt Dr. med. Josef Weigl, der ein Jahr später Vorsitzender des Münchner May-Clubs wurde; und ihm schrieb May ein kurzes Gedicht in seinen medizinischen Jahreskalender:

„Ich kurier den Schmerz der Seelen, / Sie kurieren Mann, Weib, Kind; / Drum werd ich daheim erzählen, / Dass wir liebe Collegen sind.“7

Weigl empfand dieses kollegiale Schulterklopfen durchaus als Auszeichnung und in einer späteren Karte an den sehr geehrten „Herrn Doctor“ May grüßte er explizit als „collega medicin.“ zurück.8

Die Heldenfigur des Dr. Sternau blieb eine reine Fantasieschöpfung, ein Traumbild; bei seinen beiden anderen literarischen Alter Egos Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi postulierte aber May eine ungewöhnliche Einheit von Autor und Romanheld: „Ich bin wirklich Old Shatterhand resp. Kara Ben Nemsi und habe erlebt, was ich erzähle.“9 Damit konnten beide keine promovierten Ärzte sein, auch wenn ihr Schöpfer sich lange Jahre mit einem selbstverliehenen Doktortitel schmückte. Sie waren auch nicht von adeliger Geburt, doch zu ihren geradezu grenzenlosen Fähigkeiten und Kenntnissen gehörte immer das rechte Wissen bei Notfällen oder Krankheiten aller Art. So ist die Romanwelt Karl Mays immer wieder durchsetzt von medizinisch kolorierten Episoden, die nicht nur Mays frühen Traum von einem Leben als Arzt widerspiegeln, sondern in dem Nebeneinander von heilendem und krankem Helden auch den widersprüchlichen Charakter ihres Schöpfers schildern. Wie bei kaum einem anderen Schriftsteller bilden hier Person, Lebensweg und literarisches Werk eine vielfach verwobene und sich immer wieder bedingende Einheit, und so führt ein Streifzug durch die medizinischen Episoden der Romanwelt Mays nicht nur in die überreiche Geschichte der Medizin, sondern auch zur Person, zur Pathografie des Schriftstellers selbst.

Die bedeutendste und daher immer wieder zitierte Quelle zu Mays Lebensgeschichte ist seine Selbstbiografie Mein Leben und Streben, die Ende November 1910 erschien. Neben einigen dürren Aktenvermerken aus sächsischen Archiven und raren Zeugen aus der Geburtsstadt Ernstthal gibt nur sie Aufschluss über Kindheit, Jugend und Adoleszenz und muss daher – dies gilt natürlich für alle Autobiografien – mit Bedacht gelesen werden. Denn in ihnen mischt sich Realität mit Fantasie, stehen Fakten neben Fiktionen, kurz, es vermengen sich Dichtung und Wahrheit. Auch Hainer Plaul, der wie kein Zweiter akribisch Herkunft, Kindheit und Jugend Mays erforscht hat, betonte, Mays Autobiografie bedürfe einer quellenkritischen Aufmerksamkeit, da viele der mitgeteilten Ereignisse nicht selbst erfahren, sondern der mündlichen familiären Überlieferung mit all ihren Fehlermöglichkeiten entnommen wurden. Schließlich werden Form und Inhalt von biografischen Aufzeichnungen auch von individuellen wie soziokulturellen Einflüssen bestimmt: Lebensgeschichten variieren, abhängig davon, ob sie auf einem Gipfel oder Tiefpunkt der eigenen Lebenskurve verfasst wurden – und auch davon, ob sie eine unglückliche Gegenwart nach einem glücklichen Lebensbeginn oder umgekehrt beschreiben. Das Ende einer Lebensgeschichte ist immer die Gegenwart und sie selektiert, färbt oder fälscht den biografischen Rückblick. Dazu verändert das Bestreben zur Erstellung eines sinnvollen biografischen Zusammenhangs die vorgelegten Erinnerungen, die ja passend in ein Gesamtkonstrukt eingebaut werden müssen. „Die Frage nach der ‚Wahrheit‘ in autobiographischen Texten muss von daher als ‚fundamentales Missverständnis‘ bezeichnet werden.“10

In Mays Lebensgemälde dominieren die düsteren Farben. Im Schlusskapitel schildert er seine Gegenwart, die so auch Referenzgehalt über sein gesamtes ‚Leben und Streben‘ erhält:

„Seit einem Jahr ist mir der natürliche Schlaf versagt. [...] Auch essen kann ich nicht. [...] Dafür aber Schmerzen, unaufhörliche, fürchterliche Nervenschmerzen, die des Nachts mich emporzerren und am Tage mir die Feder hundertmal aus der Hand reißen! Mir ist, als müsse ich ohne Unterlaß brüllen, um Hilfe schreien. Ich kann nicht liegen, nicht sitzen, nicht gehen und nicht stehen, und doch muß ich das alles. Ich möchte am liebsten sterben, sterben, sterben...“11

Wie sehr diese depressive Gegenwart die Gesamtrückschau prägte, zeigt Mays Schilderung, wie er als fünfjähriges Kind die erinnerungsblinde Kindheit verließ und in die Welt des Gedächtnisses trat: „Was diese armen Augen von da an bis heut zu sehen bekamen, war nichts als Arbeit und Arbeit, Sorge und Sorge, Leid und Leid, bis zur heutigen Qual am Marterpfahl, an dem man mich schier ohne Ende peinigt.“12 Der Topos des Lebens als unendlicher Qual zieht sich wie ein roter Faden durch Mays Rückblick, etwa wenn er von seiner Jugend spricht, „in welcher die Sümpfe lagen und heut noch liegen, aus denen alle die Nebel und all die Gifte stiegen, durch welche mein Leben mir zu einer ununterbrochenen, endlosen Qual geworden ist.“13

Hätte May in einer anderen, einer früheren Altersstufe eine Selbstbiografie verfasst, sie hätte ein gänzlich anderes Leben beschrieben. Denn darin, in der Kindheit wie in der Erwachsenenzeit, gab es auch zahlreiche glückliche Momente, dazu Jahre, in denen er als literarischer Star gefeiert wurde und geradezu trunken vor Erfolg in einer eigenen Realität lebte. Einen Eindruck, wie diese andere Lebenserzählung hätte lauten können, gibt uns die biografische Skizze Freuden und Leiden eines Vielgelesenen, die May 1896 als Homestory im Deutschen Hausschatz veröffentlichte. Garniert mit Fotos, die ihn in seinem Arbeitszimmer – zur Seite ein ausgestopfter Löwe – als Old Shatterhand und als Kara Ben Nemsi samt Henrystutzen zeigen, gab er einen grotesken Einblick in den Alltag eines Erfolgsschriftstellers. Zu seiner Ehe etwa schrieb er: „Ich bin noch nicht lange verheiratet, aber sehr glücklich.“14 Zumindest die erste Hälfte des Satzes entsprach nicht der Wahrheit, denn in jenem Jahr war er bereits sechzehn Jahre mit Emma, geborene Pollmer, verheiratet. All die Zeiten des Glücks und Erfolgs fanden aber keinen Eingang in seine Biografie; bezeichnend für das dort geschilderte lebenslange Martyrium ist auch der Arbeitstitel, unter dem Karl May seine Biografie rekonstruierte: Am Marterpfahl und Pranger.

Eine Autobiografie schöpft ihren Inhalt im Wesentlichen aus Erinnerungen des Autors, aus seinem Gedächtnis. Daher muss, bevor der Wahrheitsgehalt der mitgeteilten Erinnerungen zur Debatte steht, die überaus wichtige Frage geklärt werden, welchen Prozessen und Zielsetzungen menschliche Erinnerung überhaupt unterworfen ist.

Glaubte man früher, das Gehirn bewahre Erinnerungen wie ein Archiv als genaue Abbilder unserer Erfahrungen auf, wie etwa die Festplatte eines Computers Daten speichert, so wissen wir heute, dass das Gedächtnis in einem komplizierten Prozess Vergangenheit, Gegenwart und antizipierte Zukunft miteinander verknüpft. Es kann daher „im weitesten Sinne als die Art und Weise definiert werden, in der vergangene Ereignisse zukünftiges Handeln bestimmen.“15 Die Informationsverarbeitung in unserem Gedächtnis findet innerhalb neuraler Netzwerke, also hochkomplizierter Verbindungen zwischen Nervenzellen, statt und ist einem dauernden Lernprozess unterworfen.

Bei der Konstruktion eines biografischen Rückblicks ist im Wesentlichen unser Langzeitgedächtnis gefordert, von dem die heutige Neurowissenschaft modellhaft zwei Formen unterscheidet:

Das frühe, implizite, auch nichtdeklarative oder prozedurale Gedächtnis, das Verhaltensgedächtnis, speichert Fähigkeiten, die automatisch und ohne nachzudenken abgerufen werden können, wie etwa Laufen, Fahrradfahren oder Klavierspielen.

Das späte, explizite, deklarative Gedächtnis, das Wissensgedächtnis, besteht aus zwei Untergruppen: dem semantischen Gedächtnis, das unser gesamtes, im Laufe des Lebens erworbenes Faktenwissen speichert, und dem episodischen Gedächtnis, das autobiografische Inhalte mit einem klaren räumlichen und zeitlichen Bezug bewahrt. Etwas vereinfacht, aber treffend ausgedrückt: Das semantische Gedächtnis speichert Informationen, die wir ‚wissen‘, das episodische Gedächtnis dagegen Informationen, an die wir uns ‚erinnern‘.

Vom ersten Tag unseres Lebens an nehmen wir unsere Umwelt wahr und erwerben die Fähigkeit, Erfahrungen zu erinnern. Diese ersten Schritte in die Welt der Erinnerung geschehen ohne bewusste Steuerung und daher ist das Abrufen dieser Erinnerungen unserem Willen verwehrt. Implizite Erinnerungen beeinflussen also unser Verhalten, ohne dass das Bewusstsein eingeschaltet wird. Wird z. B. ein Kleinkind durch den Lärm eines bestimmten Spielzeugs verängstigt, gerät es immer wieder in Aufregung, wenn es dieses Spielzeug nur erblickt. Solche implizit erworbenen Gedächtnisinhalte haben oft eine lebenslange Bedeutung. Wird etwa ein Kleinkind häufig von seiner Bezugsperson angebrüllt, so wird die unbewusst wahrgenommene lautstarke Ablehnung im impliziten Gedächtnis gespeichert und kann im Erwachsenenalter eine Angststörung verursachen. Eine solche Konditionierung ist aber nicht zwangsläufig; wir kennen immer wieder Menschen, die trotz einer traumatisch belasteten Kindheit als Erwachsene in der Lage sind, Frustrationen zu überwinden, ohne psychische Störungen zu entwickeln. Jene psychische Widerstandskraft, Resilienz genannt, ist, so zumindest der derzeitige Forschungsstand, nicht angeboren, sondern wird ebenfalls schon in frühester Kindheit durch eine positive Beziehungserfahrung im impliziten Gedächtnis eingespeichert. Eine verlässliche und vertrauensvolle Bezugsperson in der frühen Kindheit – dies kann Mutter oder Vater, aber auch eine Großmutter oder die Nachbarin sein – ist daher entscheidend für die spätere Fähigkeit, widrige Lebensumstände zu meistern. Ohne hier die Frage zu entscheiden, ob nun May eine gewisse Portion an Resilienz besessen haben mag oder ob es ihm eher daran mangelte – bedeutungsvoll ist in diesem Kontext Mays geradezu hymnische Beschreibung der Großmutter Christiane Kretzschmar: „Sie war mein alles. Sie war mein Vater, meine Mutter, meine Erzieherin, mein Licht, mein Sonnenschein...“16 Wir können vermuten, dass diese als liebevoll erlebte Beziehung ein Urvertrauen schuf und ihm lebenslang bewusst oder unbewusst Begleiter durch alle Schicksalsschläge war. Doch Resilienz erwerben wir nicht nur im Kindesalter; einmal früh angelegt kann sie durch andere Personen immer wieder aufgefrischt und verstärkt werden; und die Person des katholischen Anstaltskatecheten Johannes Kochta aus dem Zuchthaus Waldheim scheint für Mays Selbstbewusstsein eine ähnliche Bedeutung gehabt zu haben wie einst die Großmutter.

Das explizite Gedächtnis entwickelt sich erst mit dem Beginn des zweiten Lebensjahrs, es ist an die Reifung bestimmter Gehirnregionen gebunden und seine Einspeicherung verlangt gezielte Aufmerksamkeit, die mit der Entwicklung von Sprache und visuellen Fähigkeiten gekoppelt ist. Das semantische Gedächtnis erlaubt uns auch, zwischen ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ zu unterscheiden. Wenn einem Kind, das in seinem semantischen Gedächtnis das Wissen um das Aussehen eines Hundes gespeichert hat, ein Bild vorgelegt wird, das einen Hund mit Hörnern zeigt, wird es sofort erkennen, was falsch an dieser Abbildung ist.

Weit schwieriger ist die Entwicklung des episodischen oder autobiografischen Gedächtnisses. Seit Jahren weiß die Wissenschaft, dass die Fähigkeit von Erwachsenen, sich an die ersten Lebensjahre zu erinnern, gestört ist. Frühe psychoanalytische Theorien erklärten sich diese ‚infantile Amnesie‘ aus schweren Traumen, die Kinder durchlitten und dann verdrängt hätten. Daher postulierte etwa Freud, dass der Schwerpunkt einer analytischen Therapie in dem Aufdecken dieser verdrängten Erinnerungen liegen müsse. Inzwischen ist gesichert, dass erst eine Reifung bestimmter Gehirnstrukturen das episodische Gedächtnis ermöglicht und im frühen Kindesalter daher keine autobiografischen Erinnerungen möglich sind; sie können daher weder verdrängt noch analytisch aufgedeckt werden. Das heißt nun nicht, dass frühkindliche Traumen für die Entwicklung des Kinds folgenlos wären – im Gegenteil. Traumatische Belastungssituationen führen zu einer vermehrten Ausschüttung von Stresshormonen, die eine Störung der Erinnerungsencodierung verursachen. Diese traumatischen Erlebnisse finden dann nicht mehr den Weg in das autobiografische Gedächtnis, werden aber sehr wohl im impliziten Gedächtnis gespeichert, das den Menschen später mit Gefühlsinhalten überflutet, die oft selbstreflexiv nicht erklärbar sind. So kann etwa das angsteinflößende Verhalten eines Elternteils dazu führen, dass das Kind später auch als Erwachsener Angst vor Personen hat, die eigentlich Quelle des Trostes und der Beruhigung sein sollten.

Über ein voll funktionierendes autobiografisches Gedächtnis verfügen wir erst ab Beginn des fünften Lebensjahrs. Ein Kind mit drei oder vier Jahren kann sich durchaus an Episoden des Alltagslebens genau erinnern, ein paar Jahre später ist diese Erinnerung aber wieder verloren. Zusätzlich gibt es auch beträchtliche individuelle und kulturelle Variationen im autobiografischen Gedächtnis. So zeigen Untersuchungen eine große Spannweite in der Datierung der frühesten Erinnerungen, die von einem Alter von zwei bis etwa acht Jahren reichen. Offensichtlich spielt die elterliche Interaktion eine wichtige Rolle; Eltern also, die mit Kindern schon recht früh über Erfahrungen reden, fördern die Entwicklung des autobiografischen Gedächtnisses. Dies belegen auch Studien, die zeigen, dass gehörlose Erwachsene über weniger Kindheitserinnerungen verfügen, die zudem auch weit später einsetzen, als es bei hörenden Erwachsenen der Fall ist.17

Karl Mays Selbstbiografie schildert recht detailreich die ersten Kindheitsjahre im ererbten Geburtshaus in der Ernstthaler Niedergasse 111. In dem schmalen Garten hinter dem Haus befand sich – neben einem Holunderstrauch, einem Apfel- und einem Pflaumenbaum – ein kleiner Tümpel, der reich belebt von Fröschen war. „Die kannten wir alle einzeln, sogar an der Stimme. Es waren immer so zwischen zehn und fünfzehn. Wir fütterten sie mit Regenwürmern, Fliegen, Käfern und allerlei andern guten Dingen [...] und sie waren uns auch herzlich dankbar dafür.“18 Hainer Plaul hat nachgewiesen, dass die Mutter Christiane Wilhelmine May das Haus bereits im April 1845 verkaufte und die Familie zur Miete an den Ernstthaler Marktplatz zog. All diese Erinnerungen, wie plastisch auch immer geschildert, können also nicht Mays autobiografischem Gedächtnis entsprungen sein. Zusätzlich unterlief May bei der Rekonstruktion seiner Erinnerung ein gravierender Fehler, denn eigentlich will er damals blind gewesen sein, vollständig in Dunkelheit und Unwissen gefangen.

Gedächtnisfehlleistungen wirken sich auf unseren Alltag und auf unser Selbstbild unterschiedlich aus. Uns allen bekannt ist die Tatsache, dass im Laufe des Lebens viele Erinnerungen verblassen oder verschwinden. Am Ende der Lektüre dieses Kapitels werden Sie sich noch in etwa an den Inhalt erinnern können, in vier Tagen vermutlich nur noch an zwei, drei Kernaussagen. Nach einem Vierteljahr müssen Sie den Band erneut zur Hand nehmen, wollen Sie sich an den Inhalt erinnern. Dieses Phänomen, die Transienz, die Vergänglichkeit, ist eine fundamentale Eigenschaft des Gedächtnisses und ähnelt einer Kurve, auf der die Lebendigkeit einer Erinnerung zunächst rasch, allmählich dann aber langsamer verblasst. Zusätzlich nimmt die Transienz mit höherem Lebensalter zu, wenn hier auch große individuelle Schwankungen bestehen: Menschen mit höherem Ausbildungsniveau unterliegen in der Regel einem niedrigeren Informationsverlust.

Wesentlich bedeutender und tragischer ist die Fehlattribution – wir erinnern uns, Dinge getan zu haben, die wir uns nur einbilden, oder jemanden an einem Ort gesehen zu haben, obwohl die Begegnung an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit stattfand. Sie spielt in forensischer Hinsicht eine eminente Rolle, wenn man bedenkt, dass in den Vereinigten Staaten jedes Jahr etwa 75.000 Strafprozesse auf der Basis von Zeugenaussagen entschieden werden. Eine Untersuchung von 40 Fällen, in denen eine DNA-Analyse die Unschuld von Strafgefangenen bewies, zeigte, dass 36 Angeklagte, also 90 %, aufgrund falscher Identifizierungen durch Augenzeugen verurteilt wurden. Auch in Mays Lebenserinnerungen kommen Fehlattributionen vor, etwa wenn er die Rolle seines Vaters und seines Heimatorts in den sozialen Unruhen der Jahre 1848/49 falsch beschreibt. Schon 1834 gehörte Heinrich August May als Gefreiter zu den Gründungsmitgliedern der Ernstthaler Bürgergarde, einer paramilitärischen Schutztruppe, in der die Bürger die Sicherheit ihres Gemeinwesens in eigene Hände nehmen wollten. Schon bald aber fehlte sein Name in der Mitgliederliste der Garde, Anfang 1849 jedoch gehörte er zu den Mitbegründern des Ernstthaler „Vaterlandsvereins“, der anders als die Garde linksdemokratische und republikanische Ziele verfolgte. Am 3. Mai 1849 kam es schließlich in Dresden zu einer revolutionären Erhebung mit dem Ziel, König Friedrich August II. von Sachsen zu stürzen und eine sächsische Republik zu etablieren; auch der damalige Hofkapellmeister Richard Wagner nahm teil. Am 6. und 7. Mai zogen zwei Freischarzüge von Hohenstein aus in Richtung Dresden, um dort den Aufstand gegen das Feudalregime zu unterstützen. Bevor sie aber die Residenzstadt erreichen konnten, war der Aufstand bereits mit Hilfe preußischer Truppen niedergeschlagen worden, und so kehrten sie unverrichteter Dinge zurück. Mays Erinnerungen allerdings verwandelten die revolutionären Freischärler in ihr genaues Gegenteil, in „Königsretter“ nämlich, die beschlossen hatten, „nach Dresden aufzubrechen und für den König alles zu wagen, unter Umständen sogar das Leben.“19 Und den Ernstthaler Kantor Strauch gar lässt May beim Anblick der ausrückenden Freischärler begeistert ausrufen: „Es ist doch etwas Großes, etwas Edles um solche Begeisterung für Gott, für König und für Vaterland!“20 Die Worte des Kantors, so May in seinen Erinnerungen, blieben in seinem noch jungen Gedächtnis haften; zwar hatte später das Leben an ihnen „herumgemodelt und herumgemeißelt; aber mögen sich die Formen verändert haben, das innere Wesen ist geblieben.“21 Wie auch immer der königstreue Kantor den Abmarsch der revolutionären Truppen kommentiert haben mag, die von May überlieferten Worte hat er sicher nicht gesprochen. Überhaupt lässt Mays Schilderung der Ereignisse von 1848/49 „sein völliges Unverständnis gegenüber politischen und sozialen Bewegungen in einem erschreckenden Ausmaß deutlich werden.“22

Die vielleicht entscheidendste Fehlerquelle unseres autobiografischen Gedächtnisses ist seine Suggestibilität, die Bereitschaft also, suggestiv übermittelte Informationen in die eigene Erinnerung zu integrieren und als Selbsterlebtes, als eigene Erfahrungen mitzuteilen. Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget schilderte als früheste Szene seines Erinnerungsvermögens, wie er von seiner Amme in einem Kinderwagen auf den Champs-Elysées ausgeführt wurde, als ihn plötzlich ein Mann aus seinem Wagen reißen und entführen wollte, die Amme sich aber diesem mutig widersetzte. „[E]s gab einen Auflauf, ein Polizist mit kleiner Pelerine und weißem Stab kam heran, worauf der Kerl die Flucht ergriff. Ich sehe heute noch die ganze Szene, wie sie sich in der Nähe der Metro-Station abspielte.“23 Als Piaget fünfzehn Jahre alt war, erhielten seine Eltern einen Brief der Amme, in dem sie bekannte, seinerzeit die Geschichte erfunden zu haben, und dabei auch die Uhr zurücksandte, die ihr damals die Eltern Piagets als Belohnung für ihre mutige Tat geschenkt hatten.

Wie sehr Fremd- und Autosuggestion fähig sind, falsche Erinnerungen zu schaffen, bewies Elizabeth Loftus in einer Versuchsanordnung, die als „Lost in the mall“ in die Kognitionsliteratur einging.24 Die Wissenschaftlerin hatte dem fünfzehnjährigen Chris Coan von seinem älteren Bruder drei wahre und eine erfundene Episode aus dessen Kindheit erzählen lassen, letztere beschrieb, wie der fünfjährige Chris in einer Einkaufspassage seiner Mutter verloren ging. Einige Wochen später wurde Chris über die Erfindung aufgeklärt, konnte es aber nicht glauben, denn inzwischen erinnerte er sich an genaue Details, wie er geweint und schreckliche Angst durchlebt hatte, bis schließlich die Mutter auf ihn zukam und sagte: „Mach das nie wieder!“ Auch Mays Autobiografie kennt diesen Satz: „Mach so Etwas niemals wieder, niemals!“25 Dies waren die Worte von Mays Vater, als er seinen Sohn nach dem angeblichen Ausbruchsversuch nach Spanien wieder in die Arme schloss.

Unsere Erinnerung wird stärker von aktuellen Faktoren bestimmt als von dem, was in der Vergangenheit tatsächlich passiert ist. Empfinden Schmerzpatienten in der Gegenwart große Schmerzen, so neigen sie dazu, sich an ähnliche Schmerzniveaus in der Vergangenheit zu erinnern. Und umgekehrt: Sind die Schmerzen im Augenblick schwach, so erscheinen ihnen vergangene Schmerzerlebnisse auch harmloser. Diese Verzerrungsfehler oder Konsistenzfehler, bei denen frühere Überzeugungen oder Gefühle durch die gegenwärtige Situation bestimmt werden, sind besonders häufig in der Bewertung von Partnerschaften, die eine gefühlsmäßige Änderung erfahren haben. Die Erinnerungen an ehemalige Zuneigung und Liebe zum Partner werden durch die gegenwärtigen abgekühlten Empfindungen gefiltert und mit ihnen in Einklang gebracht, konsistent gemacht. Mehr als in seiner Selbstbiografie, die ja die Ehe nur kursorisch streift, liefert Karl May in seiner Studie Emma Pollmer überreich Beweise dieser fehlerhaften Erinnerung, die ihn als Beute einer von Geburt an durch und durch verdorbenen Teufelin schildert. „Sie hat immer jemand nötig gehabt, den sie peinigte. Sie musste Qualen sehen, um sich glücklich zu fühlen. Der erste, den sie marterte, war ihr Großvater. Er ist daran gestorben, elend am eigenen Geifer erstickt, direkt durch ihre Schuld! [...] Der zweite, den sie folterte, um sich an seinen Qualen zu weiden, war ich. Das hat sie während und vor unserer 22-jährigen Ehe getan und tut es auch noch heute – reichlich, sehr reichlich!“26 In der Konstruktion dieser Ehehölle war kein Platz mehr für die Erinnerung an frühe Verliebtheit oder Vertrautheit, und die vollständige Elimination aller erlebten Glücksmomente steigerte zusätzlich die Abscheu vor der ehemaligen Ehefrau.

Im Gegensatz zur Transienz, bei der wir Ereignisse oder Informationen vergessen, an die wir uns gerne erinnern würden, zwingt uns die Persistenz, Dinge oder Geschehnisse zu erinnern, die wir am liebsten vergessen möchten. Nun wissen wir, dass emotional besetzte Ereignisse besser im Gedächtnis haften, daher erinnern wir uns weit häufiger an gute oder schlechte Ereignisse unseres Lebens als an neutrale. Generell versuchen wir, uns von der Pein traumatischer Erlebnisse zu befreien, also negative Erinnerungen und Gedanken zu verdrängen; und in der Tat: Negative Emotionen verblassen in der Regel schneller als positive. Persistierende Erinnerungen resultieren aus fast jeder Art von traumatischer Erfahrung wie erlittener Gewalt, sexuellem Missbrauch, Haft oder Autounfällen. Obwohl derartige Ereignisse relativ selten sind, haben etwa die Hälfte aller Frauen und mehr als sechzig Prozent der Männer in ihrem Leben mindestens ein traumatisches Erlebnis erfahren. Die Macht dieser traumatischen Erfahrungen ist oft so groß, dass Menschen jahrelang auf ihre Vergangenheit fixiert bleiben. Auch das Leben Mays kannte ein solches traumatisches Erlebnis. Mit den Worten „Ich hatte das Gefühl, als habe mir jemand mit einer Keule auf den Kopf geschlagen“27, schilderte er den Weihnachtstag 1861, als er des Uhrendiebstahls beschuldigt wurde. Dieser vorgebliche Diebstahl wirkte sich katastrophal auf Mays Lebensweg aus und so finden sich immer wieder Spuren im literarischen Werk, die zeigen, wie persistierend und belastend diese Episode über Jahrzehnte Mays Erinnerungen dominierte. Die Abenteuerjagd des Orientromans beginnt ja damit, dass Mays Alter Ego Kara Ben Nemsi in der tunesischen Wüste einen Toten findet und kurz darauf auch dessen Mörder, einen verschlagenen armenischen Händler, der dem Toten auch die Taschenuhr geraubt hat. Die ist dem Täter aber gleichgültig – „Hier, nimm [...] die Uhr...“28 – und May/Ben Nemsi steckt sie ein, will sie aber, so verspricht er, den Verwandten des Opfers, die nun die rechtmäßigen Eigentümer sind, zurückgeben. Dazu kommt es nie, nur wenige Seiten später ist die Taschenuhr im Dunkel eines tückischen Salzsees verschwunden. Schon mit Beginn der monumentalen sechsbändigen Erzählung versuchte May sich hier autotherapeutisch von dem traumatischen Gehalt dieser persistierenden Erinnerung freizuschreiben: Er verbalisiert seine Tat, ist aber kein Täter mehr, sondern hat jetzt endlich das Recht auf seiner Seite.

Bereits 1909 prägte die amerikanische Autorin Anna Robeson Burr in dem ersten Werk, das sich ausführlich mit dem Genre der Autobiografien befasst, den Begriff der ‚autobiographical intention‘:

„Wenn man erkennt, dass hier recht tiefe psychologische Motive vorliegen, die untereinander abgegrenzt werden können, ermöglicht dies eine weitere Unterteilung der so heterogenen Masse an Schriften. Damit sind wir in der Lage, eine Schrift, die aus dem Wunsch nach Klatsch und Tratsch verfasst wurde, von der abzugrenzen, die mit einem zielgerichteten Vorsatz, den wir als ‚autobiographische Absicht‘ bezeichnen mögen, geschaffen wurde. Bedeutung und Wert einer Schrift stehen in direktem Verhältnis zur Genauigkeit und Ernsthaftigkeit ihrer autobiographischen Absicht. Eitelkeit muss dabei nicht unbedingt den Wert der Sache mindern.“29

Für die Lektüre der Selbstbiografie Mays ist daher nicht nur die Kenntnis wichtig, in welcher Lebensphase er sie geschrieben hat, sondern auch, mit welcher Absicht er dies tat. Folgende ‚autobiographical intention‘ offenbarte er seinen Lesern: „Ich schreibe dieses Buch nicht etwa um meiner Gegner willen, etwa um ihnen zu antworten oder mich gegen sie zu verteidigen [...] Ich schreibe es vielmehr nur um meiner selbst willen [...] Ich schreibe also, um zu beichten. Aber ich beichte nicht etwa den Menschen, [...] sondern ich beichte meinem Herrgott und mir selbst, und was die beiden sagen, wenn ich geendet habe, wird für mich maßgebend sein.“30

Hier setzte sich May in die Tradition der ältesten Autobiografie des Abendlandes, die Aurelius Augustinus um 400 nach Chr. verfasst hat und die den ambivalenten Titel confessiones trägt, der mit Schuldbekenntnis, aber auch mit Glaubensbekenntnis übersetzbar ist. Integraler Bestandteil einer Beichte ist das aufrichtige Bekennen und Verbalisieren der eigenen Schuld – hierzu war May aber nie fähig: „Es kann mir nicht einfallen, die Missetaten, die mir vorgeworfen werden, hier aufzuzählen.“31 Des Weiteren gehört zum Wesen einer Beichte eigentlich ein Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Zwiegespräch zwischen Mensch und Gott ist privat und bedarf keiner Zuhörer und Leser, es sei denn, es verfolge einen bestimmten Zweck. May hatte bereits 1908 in zwei Fassungen eine Beichte abgelegt,32 die Form war ihm daher vertraut; sie war ein erzählerischer Kunstgriff, um seine Fehler einer irdischen Beurteilung zu entziehen. Denn am Ende einer aufrichtigen Beichte steht immer die Absolution, der Freispruch, den May in seinen irdischen Gerichtsverfahren nicht unbedingt zu erwarten hatte. Daher ernannte er sich zum Richter in eigener Sache, juristisch höchst anfechtbar und zudem fast blasphemisch, da er die urteilende Jury gleichberechtigt mit Gott und seiner Person besetzte.

Dem Verleger Friedrich Ernst Fehsenfeld offenbarte May eine ganz andere ‚autobiographical intention‘: „Darum habe ich das Buch nicht so geschrieben, daß es mir den Leseplebs wiederbringt, sondern so, dass es mir die Prozesse gewinnen hilft. EshatnurdieseneinenZweck, weiterkeinen, trotz des hohen und biografischen und psychologischen Werthes, den es besitzt.“33 Da aber in keinem Prozess erwartet wird, dass der Angeklagte sich selbst beschuldigt, hatte für May bei der Selektion der erinnerten Lebensepisoden die Apologie absolutes Primat. Am allerwenigsten dürfen wir daher in seiner Selbstbiografie Aufrichtigkeit bei einer Schilderung seiner Straftaten erwarten. Und tatsächlich verhüllte er sie, in dem er für sich als Täter den Zustand einer Seelenkrankheit schuf, unter der er damals gelitten haben wollte. Damit grenzte er einerseits seinen Zustand von einer Geisteskrankheit ab, konnte andererseits ihren juristischen Vorteil, nämlich die Attestierung einer Unzurechnungsfähigkeit bezüglich begangener Straftaten, für sich reklamieren. Schließlich gab ihm diese vorgebliche Amnesie über eine wichtige Lebensphase auch die Rechtfertigung, bei einer allumfassenden Beichte auf ihr Kernstück – die Darstellung seiner Sünden – verzichten zu dürfen. So erfährt der Leser lediglich, dass May in der Gerichtsverhandlung alles, dessen man ihn beschuldigte, zugab; die Vorwürfe im Einzelnen aber blieben unter dem Mantel des Schweigens verhüllt.

Neben Beichte und Apologie diente May das autobiografische Erinnern auch als Weg zur Identitätssicherung und zur Selbstvergewisserung: „Warum bin ich so geworden wie ich jetzt bin?“ Hierzu verwendete er Metaphern, Fiktionen, in denen er die klassische Autobiografie verließ und ins Romanhafte, in die autofiktionale Reflexion wechselte. So gab er in seiner Selbstbiografie eine präzise Schilderung seiner frühen prägenden Inspirationsquelle, des Märchenbuchs seiner Großmutter: Es war ein „ziemlich großer und schon sehr abgegriffener Band, dessen Titel lautete: Der Hakawati, d.i. der Märchenerzähler in Asia, Africa, Turkia, Arabia, Persia und India sampt eyn Anhang mit Deytung, explanatio und interpretatio und viele Vergleychung und Figürlich seyn von Christianus Kretzschmann der aus Germania war. Gedruckt von Wilhelmus Candidus A.D.: M.D.C.V.“34 Lange wurde nach diesem Buch gesucht, heute wissen wir, dass es diesen Band nie gab; der Hakawati war eine gezielte, bei näherem Hinsehen doch eher einfach dechiffrierbare Schöpfung Mays, die allerdings im Rahmen seiner autobiografischen Erforschung durchaus sinnstiftend war. Mit der Erfindung des großmütterlichen Märchenbuchs gab er sich eine plausible Erklärung für seinen Lebensweg als Erzähler und deutete nebenbei seine lebenslange Liebe zum Kulturraum Orient.

Noch ein weiteres fiktives Buch, kleiner im Umfang, das ihn entscheidend beeinflusst habe, erwähnt May in seiner Autobiografie. Im seelischen Dunkel seiner Haftzeit im Zuchthaus Waldheim wurde ihm der katholische Katechet Johannes Kochta zum wichtigsten Licht, ein einfacher Lehrer, ohne akademischen Hintergrund, aber „human wie selten Einer und von so einer reichen erzieherischen, psychologischen Erfahrung“35, der wohl intuitiv die Qual des Züchtlings 412 erkannte und, neben einigen anderen kleineren Hafterleichterungen, ihm als Protestant die Möglichkeit gab, als Organist die katholischen Gottesdienste zu begleiten. Ihm konnte sich der Häftling May anvertrauen und ihm erzählte er von den Gespenstern, von den dunklen Gestalten und den quälenden Stimmen, die ihn in seiner Zelle heimsuchten. „Am nächsten Tage brachte er mir ein kleines Buch, dessen Titel lautete: ,Die sogenannte Spaltung des menschlichen Innern, ein Bild der Menschheitsspaltung überhaupt‘. Ich las es. Wie köstlich es war! Welche Aufklärung es gab! Nun wußte ich auf einmal, woran ich mit mir war!“36 Auch dieses Büchlein gab es nie, es ist eine genuine Erfindung Mays. Der Titel beschrieb allerdings ein Problemfeld, das ihn lebenslang begleitete und an dem er immer wieder litt: Die Grenzen zwischen Realität und Fantasie blieben unscharf und oft genug wandelte er, egal ob als Dr. med. Heilig oder als Old Shatterhand, auf jenem schmalen Grat, bei dem ein falscher Schritt zum Absturz führt. Eindringlich und geradezu beklemmend gab er im ersten Kapitel seines Orientromans, das die bezeichnende Überschrift „Ein Todesritt“ führt, mit dem schmalen Pfad über den heimtückischen Salzsee Schott Dscherid, in dem schon Tausende von Menschen und Kamelen spurlos verschwunden sind, ein treffendes Bild seines eigenen Lebenswegs:

„Wehe dem, der auch nur eine Hand breit von dem schmalen Pfade abweicht! Die Kruste giebt nach, und der Abgrund verschlingt augenblicklich sein Opfer. Unmittelbar über dem Kopfe des Versinkenden schließt sich alsbald die Decke wieder.“37 Das Verderben lauert überall, der Boden, auf dem wir uns bewegen, ist trügerisch. Und tatsächlich bricht er ein, und jetzt, dem Tode nahe, gelingt es ihm, in einem atemlosen Stakkato den Kampf seines Lebens in Worte zu fassen: „Ich bekam festen Boden; er wich aber augenblicklich unter mir; halb schon im Versinken, fußte ich wieder und raffte mich empor; ich sank und erhob mich, ich strauchelte, ich trat fehl, ich fand dennoch Grund; ich wurde hinabgerissen und kam dennoch vorwärts und ging dennoch nicht unter; ich hörte nichts mehr, ich fühlte nichts mehr, ich sah nichts mehr...“38

Nun gab May seiner immer wieder erlebten inneren Spaltung eine globale Dimension, sie wurde zur Spaltung der Menschheit überhaupt. Dies reflektiert, wie Hans Wollschläger deutete, zunächst die Erfahrung des jungen May, „der durch sein eigenes Elend das der Allgemeinheit erkennen lernte, und voll zu begreifen vermag den Satz, wer einen Begriff davon hat, welchen Anteil die narzisstische Neurose an den Krankheiten unseres Kulturkreises betrifft.“39 Demnach wäre er lediglich die passende Inkarnation eines narzisstischen Zeitgeists; hier aber reihte sich May, der sich nie als „Dutzendmensch“ empfand, in die Gruppe der wenigen ein, denen „die Tugend und die Sünde, die Reinheit und der Schmutz der ganzen Menschheit“ zugeteilt ist, sie „können berühmte Feldherren oder rohe Mörder, große Diplomaten oder berüchtigte Schwindler, segensreiche Finanzgenies oder niedrige Taschendiebe, niemals aber Mustermenschen werden.“40

Für eine dritte Metapher, die seinen ungewöhnlichen Weg aus dem Dunkel des Ernstthaler Weberelends in das Licht einer gefeierten Schriftstellerexistenz beschrieb, wählte May kein fiktives Buch, sondern die Legende einer eigenen frühkindlichen Blindheit, die sein reiches und doch schwieriges Seelenleben formte und ihn gleichzeitig außerhalb jeder menschlichen Kritik stellte. Anders als die Buchtitel, deren erfundener Charakter mit nur wenig Mühe nachgewiesen werden konnte, überlebte diese Stilisierung länger und durchaus auch erfolgreicher; auch spätere Biografen folgten hier gerne und unkritisch den Spuren, die der erfahrene Fährtenleser einst gelegt hatte, um in dieser Blindheit die Ursache seines komplexen Wesens erklären zu wollen.

Der Anspruch von Mays Autobiografie, neben einer ehrlichen Beichte gleichzeitig auch als Gerichtsplädoyer zu dienen, wurde dem Buch zum Verhängnis. Ende 1910 – da war der Band knapp vier Wochen im Handel – erwirkte Mays Intimfeind Rudolf Lebius eine einstweilige Verfügung gegen den weiteren Vertrieb, die Ende Januar 1911 in einem zweiten Verfahren bestätigt wurde und zu einem bleibenden Verkaufsverbot führte. Zu diesem Zeitpunkt war gerade ein Zehntel der Auflage von 5.000 Exemplaren verkauft worden. Nun zeigte May kein Interesse mehr an seiner Selbstbiografie; auch als sein Verleger ihn drängte, die inkriminierenden Passagen zu entfernen, reagierte er distanziert; erst nach seinem Tod erschien eine zweite, nun von der Witwe Klara überarbeitete Auflage. Auch eine Fortsetzung der Selbstbiografie, die ja auf ihrem Titelblatt die Bezeichnung „Band I“ trug, blieb bei der bloßen Absicht; in ihr wollte er, wie er seinem Verleger ankündigte, vor allem „Prozeßsachen“ veröffentlichen und somit die ‚autobiographical intention‘ des ersten Bandes bestätigen.

„Der Charakter“, so Heraklit von Ephesus schon vor 2.500 Jahren, „ist das Schicksal des Menschen.“ Mag die Definition des Wortes Charakter seitdem auch immer wieder Schwankungen unterworfen gewesen sein, so schildert es im Grundsatz die Summe aller persönlichen Eigenschaften, die einen Menschen als Individuum ausmachen, ihn also ‚charakterisieren‘. Zwei Stränge, grob gesprochen, vermischen sich hier: unsere genetische Ausstattung und der Einfluss unserer Umwelt, unseres sozialen Milieus. Hier bildet immer das Elternhaus das Fundament unserer individuellen Entwicklung und so ist die Familienanamnese auch Voraussetzung und Beginn der pathografischen Betrachtung eines Menschen.

Seine Mutter Christiane Wilhelmine, geborene Weise, schilderte May seltsam blass, eindimensional und verklärend: Sie sei eine Heilige gewesen, eine Märtyrerin, „ein Segen für jeden, mit dem sie verkehrte, vor allen Dingen ein Segen für uns, ihre Kinder. Sie konnte noch so schwer leiden, kein Mensch erfuhr davon. Doch des Abends [...] da kam es vor, daß ihr eine Träne in das Auge trat und [...] ihr über die Wange lief.“41 Die Wahrheit war sicher weit komplexer, denn Christiane muss, wie andere Quellen nahelegen, eine recht rege und energische Person gewesen sein, die mehr noch als ihr Ehemann zum Unterhalt der Familie beitrug. Von einer kinderlos gestorbenen Großtante erbte sie ein kleines, hypothekenbelastetes Haus in der Ernstthaler Niedergasse, in dem Sohn Karl zur Welt kam. Später verkaufte sie es, um eine Ausbildung zur Hebamme zu finanzieren. Darüber hinaus war sie fast ständig mit Schwangerschaften, Geburten und der Pflege eigener Kinder beschäftigt – vierzehn Kinder brachte sie von 1836 bis 1860 zur Welt, von denen neun in den ersten Lebensjahren verstarben. Wer von ihnen überlebte, fand sich in einem ständigen Existenzkampf der Familie wieder, der nicht immer Platz für Sentimentalitäten zuließ. Tochter Karoline, 1849 geboren, wurde etwa als folgsames Kind von ihrer „lieben, seligen“ Mutter in die Ehe mit einem knapp zwanzig Jahre älteren Witwer gedrängt, den sie „weder lieben noch achten konnte“.42 Auch May selbst schildert in seiner Autobiografie eine Szene, die so gar nicht zu dem Bild einer Heiligen passt. Während seiner zweiten Vagantenphase wurde er Zeuge eines Hausbrands, und als er nach Hause kam, verdächtigte ihn seine Mutter sofort als Verursacher des Feuers und wies ihn aus dem Elternhaus: „Schnell wieder fort, fort, fort! Geh nach Amerika hinüber! [...] Geh also, geh! Wenn es verjährt ist, kommst du wieder!“43 Noch rätselhafter wird die geschilderte Szene, da May damals und auch später nie einer Brandstiftung verdächtigt oder gar angeklagt wurde; auch konnte für diese Zeit kein Brand in oder um Ernstthal archivalisch nachgewiesen werden.

Will man mit psychoanalysierenden Mitteln nach der Ursache von pathologischen Verhaltensmustern suchen, führt der Weg zwangsläufig – so zumindest fordert es die freudianische Orthodoxie – zum Verhältnis zur eigenen Mutter, und dieses ist ‚right or wrong‘ immer konfliktbelastet und so Quelle aller späteren neurotischen oder gar psychotischen Entwicklungen. Hier hat Hans Wollschläger, der bei May eine narzisstische Neurose in geradezu reiner, modellhafter Ausprägung diagnostizierte, gar den Weg rückwärts, von der Theorie zur biografischen Realität beschritten. Denn im Ursachen-Zentrum einer narzisstischen Neurose steht, so Wollschläger weiter, „bedingungsmäßig eine schwere Liebesversagung durch die wichtigste Bezugsperson (beim Knaben durch die Mutter) [...], die die Ich-Entwicklung des Kindes entscheidend verändert.“44 Dieser Theorie entsprechend muss also das (vorgeblich) blinde und somit doppelt hellhörige Kind im Alter von zwei, drei Jahren mit eigenen Ohren erlebt haben, dass die Mutter einen Geliebten hatte, dem sie ihre ganze Liebe schenkte, auf dessen Besitz eigentlich der ödipale Sohn das uneingeschränkte Recht beanspruchte. Nun schlägt aber dieses frühe Liebesversagen in Hass um, der jedoch nicht ausgelebt, sondern fortan verdrängt wird und den narzisstischen Charakter bedingt; eine Ambivalenz, die May in seinem zerrissenen, gespaltenen Innern lebenslang spürte. Er musste seine Mutter hassen, weil er sie nicht lieben durfte, und wiederum lieben, weil ihm nicht erlaubt war, sie zu hassen. Wollschläger war schließlich von seiner Deduktion so überzeugt, dass er sich zu behaupten traute, die „große Liebesversagung durch die Mutter, das frühe, alles entscheidende Trauma in Mays so schadenreichem Leben, hat unleugbar stattgefunden.“45 Seit jener Urszene war seine Liebesfähigkeit zusammengebrochen und das ganze spätere literarische Werk nichts weiter als ein einziges Sehnen, ein einziger Schrei nach Liebe...

Dass bei solchen psychoanalysierenden Überlegungen schnell mal der kreative Gaul durchgeht, hat Wolf-Dieter Bach unfreiwillig bewiesen, als er den immer wiederkehrenden Topos des Blutes in Mays Werk durch eine neurosenerzeugende Frustration des kleinen Säuglings Karl beschrieb – ganz so als wäre er Augenzeuge des Stillakts gewesen:

„Mays Mutter dürfte Schwierigkeiten mit den allzu kräftig die Brustwarzen fassenden Kieferchen des kleinen Karl gehabt haben; wie nicht selten bei stillenden Müttern könnten infolge allzu heftiger Beanspruchung der Brustwarzen Blutungen aufgetreten sein, die schließlich zur frühzeitigen Abstillung führen mußten. Das durch Schmerzen bewirkte Zurückzucken der Mutter wie auch die endgültige Verweigerung der Brust ist wohl vom Säugling als frustrierend erlebt worden. In diesem Zusammenhang wird auch das Vergiftungsmotiv bei May verständlich; Säuglinge vertragen mit Blut vermischte Muttermilch nicht und geben sie wieder von sich.“46

Jenseits aller fantastischen Spekulationen war Christiane Wilhelmine May doch eine fleißige und verantwortungsvolle Frau und Mutter, „zu gut“ gar, wie sich Tochter Karoline trotz allen Unglücks erinnerte: „weich und voller Liebe, sie war überhaupt eine stille, ruhige Frau.“47

Ein kleines Detail aus der Familiengeschichte verdient hier noch erwähnt zu werden. Christian Friedrich Weise, Vater der Mutter, hatte sich 1832 im Keller eines Nachbarn erhängt; Grund war, wie das Begräbnisbuch der Kirchengemeinde vermeldete, „Trunksucht und Verzweiflung“. Will man das Wort Verzweiflung mit Depression übersetzen – und depressive Menschen haben ein zwanzigfach höheres Suizidrisiko als der Bevölkerungsdurchschnitt –, so lässt sich hier eine familiäre, sprich genetische Belastung Mays für eine Gemütserkrankung nicht ausschließen.

Deutlich kontrastierter beschrieb May seinen Vater Heinrich August, die Beziehung zu ihm scheint aber auch wesentlich konflikt- und folgenreicher gewesen zu sein als die zur Mutter. „Mein Vater“, so in der Autobiografie, „war ein Mensch mit zwei Seelen. Die eine Seele unendlich weich, die andere tyrannisch, voll Übermaß im Zorn, unfähig, sich zu beherrschen. Er besaß hervorragende Talente, die aber alle unentwickelt geblieben waren, der großen Armut wegen.“48 Eine Schule hatte er, ein vielfach begabter Mensch, nie besucht, blieb aber nicht Analphabet, sondern brachte sich selbst Lesen und Schreiben bei. Wie viele seines Standes musste er seinen Lebensunterhalt als Heimweber verdienen, zunächst als Webergeselle; später, ab 1855, wurde er in der Ernstthaler Weberinnung als Meister geführt. Zu allem aber besaß er ein angeborenes Geschick, konnte seine Kleider selbst nähen, konnte basteln und bauen und hatte einen wachen, kreativen Verstand. Die Arbeit übte er konzentriert und rasch aus, duldete dabei aber auch nicht die geringste Störung, erst „wenn die zehn Stunden vorüber waren“, so May weiter, „so hatten wir nichts mehr zu befürchten; wir atmeten alle auf, und Vaters andere Seele lächelte uns an. Er konnte dann geradezu herzgewinnend sein, doch hatten wir selbst in den heitersten und friedlichsten Augenblicken das Gefühl, daß wir auf vulkanischem Boden standen und von Moment zu Moment einen Ausbruch erwarten konnten.“49 Auch schon bei seinem Vater diagnostizierte May die Spaltung des menschlichen Innern, dazu Eigenschaften, die später auch ihn auszeichneten: „Er sprach sehr gern und übertrieb [...] in allem, was er tat und was er sagte.“50

Prügelstrafe, als elterliches Züchtigungsrecht und Erziehungsmaßnahme verbrämt und geschätzt, war tägliche Routine im Hause May wie in ganz Ernstthal und in den deutschen Ländern überhaupt; auch das Gesinde von adeligen Herren durfte geprügelt werden, und Heinrich August May verhielt sich daher nicht ungerechter als seine männlichen Mitbürger. Aber in einer Hinsicht war er ein Quäntchen klüger, ahnte er doch, dass der Ausweg aus dem sozialen Elend allein durch Bildung gelingen konnte. Dies war dann auch das erzieherische Aktionsprogramm für seinen einzigen überlebenden Sohn, dem der Vater das Drama seines eigenen Lebens ersparen wollte. Nur fehlten ihm dazu die geringsten pädagogischen Grundkenntnisse, und so wurde dem kleinen Karl die Bildung buchstäblich eingeprügelt.

Heinrich August May litt an einem Makel, über den die Familie beharrlich schwieg: Er war nicht der biologische Sohn seines Vaters. Seine Eltern, Christian Friedrich May und Johanne Christiane, geborene Kretzschmar, heirateten – wohl eher gezwungenermaßen – im Mai 1803, denn fünf Monate später kam Tochter Christiane Wilhelmine zur Welt. Damit war aber auch schon das Ende der ehelichen Produktivität erreicht, denn als im September 1810 Johanne Christiane May ein zweites Kind, Heinrich August, entband, vermeldete das Taufregister: „Der Schwängerer soll ein Unbekañter sein.“51 Der Ehemann war sich demnach recht sicher, nicht leiblicher Vater des Sohnes zu sein – entweder hatte er inzwischen die ‚potentia coeundi‘ und/oder ‚generandi‘ verloren, oder die Ehe war so zerrüttet, dass kein ehelicher Verkehr mehr stattfand. Johanne Christiane hatte offensichtlich einen anderen Mann geliebt – wen allerdings, blieb lange Zeit Spekulation. Erst 2022 fügte Hainer Plaul die überlieferten biografischen Bruchstücke zu einem plausiblen Ganzen zusammen;52 demnach hatte die unglücklich verheiratete Johanne Christiane in der Mittelphase ihrer Ehezeit den drei Jahre jüngeren Christian Traugott Vogel aus Mülsen St. Jakob kennen und lieben gelernt, der seinerseits die Liebe zutiefst erwiderte. Als Folge des Fehltritts erhielt der Knabe zunächst den Geburtsnamen der Mutter als Familiennamen, bei seiner Konfirmation hieß er dann aber May. Denn inzwischen – am 4. Februar 1818 – war der ungeliebte Ehemann verstorben; als Todesursache bezeichnete der Totenschein seine „unordentliche Lebensart“, sprich Alkoholsucht. Karl May hatte später in seiner Biografie den Tod seines (Stief-)Großvaters beschönigt, angeblich war er zu Weihnachten in ein Nachbardorf gegangen, um Brot zu holen, war dann auf dem Nachhauseweg bei tiefstem Schneegestöber in eine Schlucht gestürzt, und erst „als der Schnee verschwunden war, fand man seine Leiche und auch die Brote.“53 Kein Wort dieses Berichts ist wahr; Christian Friedrich May starb des Nachts daheim und wurde schon einen Tag später „im Stillen“ beigesetzt. Nun war der Weg frei für Christian Traugott Vogel, der all die Jahre seiner großen Liebe in Geduld und Treue verbunden blieb, und am 3. Februar 1822 konnten die beiden Liebenden endlich in den ersehnten Stand der Ehe treten. Mit der Korrektur des Nachnamens des Sohnes von Kretzschmar in May wurde die Ehre seiner Mutter wiederhergestellt, die dann als „Märchen-Großmutter“ zur ersten großen Liebe ihres Enkels Karl Friedrich werden sollte. Ihr spätes Eheglück aber war leider nur von kurzer Dauer, denn schon am 14. März 1826 verstarb Christian Traugott Vogel an „Brustschmerz“, die Witwe zog sich in Trauer zurück und es „wurde still und stiller um sie“.54

1 Karl May: Mein Leben und Streben. Freiburg i. Br. 1910, S. 51 (heute in Karl Mays Gesammelte Werke [GW] 34 „ICH“)

2 Ebd., S. 77

3 Ludwig Patsch: Beiträge zur Karl-May-Forschung.III. Dr. med. Karl May. Manuskript, o.J. [vor 1939], S. 5

4 Hermann Wohlgschaft: Karl May – Leben und Werk. I. Band. Bargfeld 2005, S. 105f.

5 Karl May: Das Waldröschen. Band 2. Historisch-kritische Ausgabe [HKA] II.4. Bargfeld, 1997, S. 1118

6 Ebd.

7 Siegfried Augustin: Karl May in München. In: Karl-May-Jahrbuch 1978. Bamberg/Braunschweig 1978, S. 72

8 Ebd., S. 73

9 Karl May in einem Brief vom 15. April 1897 an einen unbekannten Adressaten in Düsseldorf. In: Dieter Sudhoff und Hans-Dieter Steinmetz: Karl-May-Chronik Band II. Bamberg 2005, S. 24

10 Charlotte Heinritz: Autobiographien als Medien lebensgeschichtlicher Erinnerungen. In: BIOS, Jg. 21 (2008), Heft 1, S. 115

11 May, wie Anm. 1, S. 299f.

12 Ebd., S. 36

13 Ebd., S. 67

14 Karl May: Freuden und Leiden eines Vielgelesenen. HKA VI.1. Bamberg/Radebeul 2012, S. 301

15 Daniel J. Siegel: Entwicklungspsychologische, interpersonelle und neurologische Dimensionen des Gedächtnisses. Ein Überblick. In: Harald Welzer/Hans J. Markowitsch (Hrsg.): Warum Menschen sich erinnern können. Fortschritte in der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Stuttgart 2006, S. 20

16 May, wie Anm. 1, S. 32

17 Katherine Nelson: Über Erinnerungen reden: Ein soziokultureller Zugang zur Entwicklung des autobiographischen Gedächtnisses. In: Welzer/Markowitsch, wie Anm. 15, S. 85

18 May, wie Anm. 1, S. 14

19 May, wie Anm. 1, S. 44

20 Ebd., S. 46

21 Ebd.

22 Hainer Plaul: Anmerkungen. In: Karl May: Mein Leben und Streben. Vorwort, Anmerkungen, Nachwort, Sach-, Personen- und geographisches Namensregister. Hildesheim/New York 1982, S. 347*

23 Jean Piaget: Nachahmung, Spiel und Traum. Gesammelte Werke, Studienausgabe, Bd 5. Stuttgart 1975, S. 240

24Elizabeth F. Loftus und Jacqueline E. Pickrell:The formation of false memories. In: Psychiatric Annals, 25, 1995, S. 720-725

25 May, wie Anm. 1, S. 93

26 Karl May: Frau Pollmer, eine psychologische Studie. In: Karl May: Von Ehefrauen und Ehrenmännern. Biografische und polemische Schriften 1899–1910. GW 85. Bamberg 2004, S. 39

27 May, wie Anm. 1, S. 106

28 Karl May: Durch Wüste und Harem. Freiburg i. Br. 1892, S. 27 (heute Durch die Wüste; HKA Band IV.1; GW 1)

29Anna Robeson Burr:The Autobiography. A Critical and Comparative Study. London 1909, S. 28 (Übersetzung Zeilinger)

30 May, wie Anm. 1, S. 11

31 Ebd., S. 169

32 Fassung vom 28.05.1908 heute in GW 34 „ICH“, S. 19ff.; Fassung vom 01.07.1908 in GW 85 Von Ehefrauen und Ehrenmännern, S. 329ff. und HKA Band VI.1 Mein Leben und Streben, S. 309ff.

33 Karl May: Briefwechsel mit Friedrich Ernst Fehsenfeld. 2. Band. Hrsg. von Dieter Sudhoff und Hans-Dieter Steinmetz. GW 92. Bamberg 2008, S. 279

34 May, wie Anm. 1, S. 22

35 Ebd., S. 172f.

36 Ebd., S. 176f.

37 May, wie Anm. 28, S. 34

38 Ebd., S. 47

39 Hans Wollschläger: „Die sogenannte Spaltung des menschlichen Innern, ein Bild der Menschheitsspaltung überhaupt.“ Materialien zu einer Charakteranalyse Mays. In: Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft [Jb-KMG] 1972/73, Hamburg 1972, S. 84

40 May, wie Anm. 1, S. 300

41 Ebd., S. 9

42 Fritz Maschke: Karoline Selbmann geborene May. In: Karl-May-Jahrbuch 1979, Bamberg/Braunschweig 1979, S. 213

43 May: wie Anm. 1, S. 166

44 Wollschläger, wie Anm. 39, S. 16

45 Ebd., S. 18

46 Wolf-Dieter Bach: Fluchtlandschaften. In: Jb-KMG 1971, Hamburg 1971, S. 67

47 Dieter Sudhoff und Hans-Dieter Steinmetz: Karl-May-Chronik Band I. Bamberg 2005, S. 27

48 May, wie Anm. 1, S. 9

49 Ebd., S. 10f.

50 Ebd., S. 32

51 Pfarrarchiv St. Trinitatis Hohenstein-Ernstthal. Taufbuch Ernstthal 1761-1833, Jg. 1810, S. 534, lf. Nr. 60

52 Hainer Plaul: „Der Schwängerer soll ein Unbekañter gewesen sein“. Über Karl Mays Großvater väterlicherseits. In: Karl-May-Haus-Information [KMH-I] Nr. 37. Hohenstein-Ernstthal 2022, S. 29-44

53 May, wie Anm. 1, S. 8

54 Ebd., S. 27

Kapitel 2

„Ich wurde als ein krankes, schwaches Kind geboren...“

Im Dunkel

‚Das Licht der Welt erblicken‘ ist eine gängige, bisweilen aber beschönigende Metapher für den Akt des Geborenwerdens, und für Carl Friedrich May, der am 25. Februar 1842 gegen 10 Uhr abends in einem kleinen Weberhäuschen in der Ernstthaler Niedergasse 122 auf die Welt kam, wird sie sicher nicht gegolten haben, denn es war dunkler Winter und das Licht der Welt erschöpfte sich in ein, zwei blakenden Öllampen und Kerzen. Auch der kleine Ort Ernstthal, an den Nordausläufern des Erzgebirges gelegen, war für den Neugeborenen alles andere als ein Glücksfall, lag er doch in einem herabgewirtschafteten Rest deutscher Kleinstaaterei, der Herrschaft Schönburg, und war einer „jener verlorenen menschlichen Siedlungsplätze [...] deren Bewohner aber mit stetigem Fleiß das Vermögen der Gesellschaft mehren helfen, ohne jedoch an diesem Reichtum selbst teilzuhaben: ein Wohnplatz der Bedürftigen, der armen Leute.“55 Es scheint, dass der kleine Karl bei seiner Geburt einen schwächlichen, wenig widerstandsfähigen Eindruck machte, denn keine 24 Stunden später, am 26. Februar, wurde er in der unweit gelegenen Kirche St. Trinitatis getauft – zumindest die jenseitige Welt sollte ihn willkommen heißen. Dort hielten sich schon drei zuvor geborene Geschwister auf, doch Karl überlebte, auch wenn eine Weile unklar blieb, ob er ihnen nicht doch noch würde folgen müssen. Denn schon kurz nach der Geburt, so May in seiner Autobiografie, erkrankte er schwer, verlor das Augenlicht und siechte vier volle Jahre dahin. Ursache war nicht etwa eine angeborene, eine ererbte Störung, sondern der Umstand „der rein örtlichen Verhältnisse, der Armut, des Unverstandes und der verderblichen Medikasterei“56, denen das Kind zum Opfer fiel. Als er schließlich in die Hand eines tüchtigen Arztes kam, kehrte das Augenlicht wieder, „und ich wurde ein höchst kräftiger und widerstandsfähiger Junge, der es mit jedem anderen aufnehmen konnte“57 – young Shatterhand also.

Karl Mays Geburtshaus in Ernstthal

Da die Erkrankung folgenlos ausheilte, hätte May sie in seiner Erinnerung als Episode ablegen können, als vielleicht ungewöhnliche, letztlich aber glücklich und vollständig überwundene Kinderkrankheit, wie andere später über ihren Keuchhusten erzählen oder ein juckendes Ekzem, die sie einst als Kinder quälten. Doch May gab in seinem Lebensrückblick der frühkindlichen Erkrankung eine qualitativ überhöhte Bedeutung, sie wurde zu einem Schicksalsschlag, der seinen weiteren Lebensweg wie auch seine Persönlichkeitsentwicklung entscheidend bestimmte. Vor allem in der zeitweiligen Erblindung sah er den zentralen Zugang zum Verständnis seiner Person und seines Werks, seines Gespaltenseins zwischen Innen- und Außenwelt, und somit sollte sie seine später manifest gewordene Psychopathie legitimieren: „Nur wer blind gewesen ist und wieder sehend wurde, und nur wer eine so tief gegründete und so mächtige Innenwelt besaß, daß sie selbst dann, als er sehend wurde, für lebenslang seine ganze Außenwelt beherrschte, nur der kann sich in alles hineindenken, was ich plante, was ich tat und was ich schrieb, und nur der besitzt die Fähigkeit, mich zu kritisieren, sonst keiner!“58 Für Mays apologetisches Arsenal sicher eine wichtige Waffe, geradezu eine Totschlagkeule, denn keiner seiner Kritiker wird diesen Ansprüchen genügt haben – genauso übrigens wie keiner seiner Leser und Bewunderer, denen mangels eigener überstandener Blindheit daher ebenfalls der Weg ins Innere seines Gesamtwerks verwehrt war.