Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

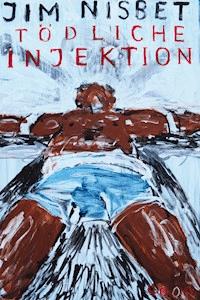

- Herausgeber: PULP MASTER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Pulp Master

- Sprache: Deutsch

Der indisch-stämmige Akademiker Banerjhee Rolf hat es in Kalifornien zu einem schmucken Eigenheim gebracht; in der Biotech-Branche scheinen ihm die Türen offen zu stehen. Doch die Idylle trügt: Eine feindliche Übernahme seinerFirma kostet ihn nicht nur Job und Karriere, auch im privaten Umfeld gehen ihm gesellschaftliche Verfallserscheinungen in Person seines mit Drogen dealenden Nachbarn an die Nieren. Toby Price, ein paranoider Kiffer und Tunichtgut, ist merkwürdig kommunikativ, seit irgendjemand unpatriotische Videopamphlete in seinen Pay-TV-Pornokanal einspeist … In dem für den Hammett Award nominierten Noir-Thriller dominieren unberechenbare Zufälle und Chaostheorie. In Nisbets Welt schützen weder intellektuelle Überlegenheit noch Gutmenschentum vor Kollateralschäden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 210

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Impressum

Zum Autor

Zu den Übersetzern

Pulpmaster Backlist

Jim Nisbet

Dunkler Gefährte

Shareholder-Value, Schwarze Löcher und Synekdoche

Ein Vorwort von Frank Nowatzki

Kann sich noch jemand an den Roman Tödliche Injektion erinnern? 1989? Ja? Nein? Wie auch immer, jedenfalls ist es diesem seinem Intermezzo mit der deutschen Erstausgabe, aber auch meiner anschließenden Achterbahnfahrt durch die Höhen und Tiefen des Verlagslebens geschuldet, dass es stets ein bewegender Moment für mich ist, wenn sich Jim Nisbets und meine Wege kreuzen.

Obwohl sich selbst in seiner Heimat, den USA, mehrere Jahre kein Verlag mehr für ihn zuständig fühlte, ist Nisbets Œuvre weiter gewachsen; inzwischen sind es neun Noir-Romane und zwei Lyrikbände. Er schreibt immer weiter und lässt sich nicht beirren. Anfang der Neunziger musste meine selbst ernannte kulturelle Mission aus finanziellen Gründen zurückstehen, und so hatten wir nur noch sporadisch Kontakt. Während dieser Flaute standen die den Noir so liebenden Franzosen Gewehr bei Fuß, allen voran François Guerif von Payot et Rivages. Und so kam es, dass Nisbets Romane mit kleineren Unterbrechungen zumindest ins Französische übersetzt wurden. Und Jahre später kam Jim Nisbet endlich auch in den USA unter, bei dem kleinen Kultverlag Dennis McMillan in Arizona, und Dark Companion — Dunkler Gefährte — wurde sogar für den Hammett Award 2006 nominiert. Ein steiniger, schmaler, nicht enden wollender Pfad für einen Schriftsteller, den Publishers Weekly »einen zeitgenössischen Titanen des Noir« nennt und von dem es heißt, er werde nie und nimmer einen Bestseller landen, doch seine Werke würden noch gepriesen werden, wenn die der heute abgefeierten Autoren längst vergessen seien.

Richtig angefangen hatte es für Jim Nisbet nach einem Treffen mit Barry Gifford. Der war selbst Autor und da-rüber hinaus der damalige Herausgeber der Reihe Black Lizard Books, die sich die Wiederentdeckung vergessener Großmeister wie Charles Willeford, David Goodis, Dan J. Marlowe, Peter Rabe und Jim Thompson auf die Fahnen geschrieben hatte. Auf diese Weise verhalf man Letzterem nach seinem tragischen Tod im Jahre 1977 — Thompson verhungerte buchstäblich als erfolgloser Schriftsteller — zum längst verdienten Klassikerstatus. Wie keine andere zuvor wies die Zusammenstellung zudem auf eine subversive Spielart innerhalb der Kriminalliteratur hin, die damals schon erahnen ließ, wie konkurrenzlos das Genre ist, wenn anonyme, reale Verbrechen aus Zeitungsschlagzeilen literarisch verarbeitet die Makel des Systems bloßstellen. Gifford suchte unter den zeitgenössischen Autoren nach jemandem, der diesen Faden aufnahm und weiterspann. Auf Empfehlung des befreundeten Autors und Verlegers Michael Wolfe, der u.a. Jim Carrolls Basketball Diaries verlegte, sah er sich Nisbets Debüt The Gourmet an und wollte sogleich den vergriffenen Erstling für die Reihe, der später unter dem Titel The Damned don’t die auch erschien. Zudem drückte Gifford dem Autor gleich noch ein paar Jim-Thompson-Romane in die Hand, auf dass dieser sich vertraut mache mit dem Credo von Black Lizard. Jim Nisbet schrieb daraufhin Lethal Injection und Death Puppet, bevor die ruhmreiche Black-Lizard-Ära in den Neunzigern mit dem Ausverkauf an Random House schlagartig vorbei war. Das Label wurde fortan auf mainstream-freundlichere Autoren und allseits bekannte Genregrößen ausgerichtet. Für den Newcomer Jim Nisbet, der in Tödliche Injektion das US-Strafrecht an den Pranger stellte — neben seinen Thrillerqualitäten liest es sich wie ein Moratorium für Todesstrafen —, war hier kein Platz mehr.

In Paris machte François Guerif Nisbet mit dem britischen Ausnahmeautor Robin Cook aka Derek Raymond bekannt, dessen Factory-Romane zu diesem Zeitpunkt in seiner Wahlheimat Frankreich größten Zuspruch erhielten und das obwohl Raymonds literarische Gratwanderung, Weltschmerz und stringenten Thriller-Plot zu vereinen, für Leser mit Retro-Geschmack eine Tortur sein musste. In seinen Memoiren machte Raymond keinen Hehl daraus, dass er schwarze Romane schrieb, um der eigenen Ohnmacht gegenüber den Miss-Ständen in der Gesellschaft Herr zu werden und mit Staat und Verwaltungsapparat der Thatcher-Ära abzurechnen. »Die Tatsache, dass manche von uns nur in diese Welt geboren wurden, um ermordet zu werden, ist für alle Welt deutlich zu erkennen, und ebenso, dass unsere generelle Tragödie darin besteht, dass wir die Gesellschaft so definieren, wie wir glauben, dass sie sein sollte, und dazu die Begriffe derer verwenden, die sie so aufrechterhalten, wie wir wissen, dass sie nicht sein sollte.« War es das Wissen um die Wertschätzung ihrer beider Werke im französischen polar, der sie auf einen Nenner brachte, oder die Vorliebe für einen auffällig großen Wortschatz, den sie, allen Genrekonventionen zum Trotz, sprachgewaltig in ihre Noir-Romane einbrachten? Jedenfalls korrespondierten die zwei fortan regelmäßig miteinander, bis zu Raymonds Ableben 1994. Drei Tage vor seinem Tod — beide waren sich des unabwendbaren Schicksals bewusst — schrieb ihm Raymond seine letzten Worte: »Keep writing, Jim!«

Nisbet, der dem Briten zuvor den Roman Prelude to a scream gewidmet hatte, verstand diesen Aufruf als Beschwörung und machte sich wieder an die Arbeit.

***

Dunkler Gefährte erzählt von einer ehemals heilen Welt, die aus den Fugen gerät, einer Welt, die uns sehr be-kannt vorkommt. Dass ein weltweiter, deregulierter Kapitalismus auch vor dem paradiesisch anmutenden Kalifornien keinen Halt macht und seinen Tribut fordert, ist für den indisch-stämmigen Protagonisten Banerjhee Rolf verständlicherweise schwer zu verdauen. Zuerst wird seine Arbeitsstelle wegrationalisiert, um das Kapital gnädig zu stimmen und dem Shareholder-Value zu frönen, dann werden ihm auch noch seine hart erarbeiteten Pensionsansprüche streitig gemacht. Die Lebenshaltungskosten und Immobilienpreise drücken mittlerweile auch im kalifornischen Paradies. Die Trivialisierung der Massenmedien ist ihm als Intellektuellem mit akademischer Ausbildung ein Dorn im Auge. Hinzu kommen Anwohner, die ihn meiden, weil er keine amerikanische Flagge auf seiner Veranda hisst — nach den Ereignissen des 11. September 2001 nahezu ein Affront. Sein direkter Nachbar Toby Pride, ein arbeitsloser, ständig angetrunkener und bekiffter Tunichtgut, verdächtigt Banerjhee frei heraus wegen seiner dunklen Hautfarbe. In Banerjhees Welt ist längst eingetreten, was der Schriftsteller Don DeLillo kurz nach dem Terroranschlag in einem Essay prophezeite: »Die Terroristen des 11. September wollen die Vergangenheit zurückbringen.« All die kleinen, stimmigen Einzelheiten des Buches führen einen fast in Versuchung, es als Gesellschaftskommentar zu lesen. Und tatsächlich: Als Banerjhee zurückblickt — eine Rückschau, komponiert aus Jugenderinnerungen und einer Fülle von Details, die, alle zusammengenommen, sein geliebtes Kalifornien repräsentieren —, bedient sich Nisbet des Wortes »Synekdoche«, einer Redefigur, die einen semantisch engeren durch einen semantisch weiteren Begriff ersetzt oder umgekehrt. Lässt sich womöglich der gesamte Roman als Synekdoche deuten? Oder bleibt am Ende nur Banerjhees Passion für sinn- und wertfreie Himmelskörper und kosmologische Phänomene, die, von der Erde aus betrachtet, am Nachthimmel zwar wunderschön sind, aber deren Gravitation man nicht entrinnen könnte, käme man ihnen zu nahe.

Jedenfalls hatte ich beim Lesen den Eindruck, ich würde zusammen mit Banerjhee in das Gravitationsfeld eines schwarzen Loches geraten. Allein die Vorstellung, dass mir widerfahren könne, was hier dem Protagonisten widerfährt, hinterließ ein flaues Gefühl in meiner Magen-gegend. Eine Mischung aus Entsetzen, Kamikazestimmung und Sinnlosigkeit. Das Gefühl kam mir wohlbekannt vor. Obwohl es schon ein paar Jahre her ist, dass ich es empfunden habe. Es erinnerte mich an meinen alten Sparringspartner Hans B., einen ruhigen, unscheinbaren, netten Gesellen Ende vierzig, mit Schnauzer und schütterem Haar; Bademeister von Beruf, aus Tempelhof. Beide ignorierten wir gern die taktischen Anweisungen des Trainers und bevorzugten den mexikanischen Infight à la Julio César Chávez. Nach Feierabend ließen wir beim Boxen über mehrere Runden immer mächtig Dampf ab. Eines Abends sagte er nach dem Training: »Das war wieder mal geil, Mann. Wenn du mal den richtigen Kick suchst, dann komm mal mit nach Neukölln.« Damit niemand es hörte, fügte er mit gesenkter Stimme hinzu: »Du suchst dir ’ne schäbige Eckkneipe mit so zwei, drei fiesen Kunden am Tresen, setzt dich daneben und starrst in dein Schultheiss. Irgendwann haben die dich vergessen. Dann sagst du: ›Wie hast du mich eben genannt, Arschloch?‹, und haust deinem Nebenmann gleich vor die Fresse. Das ist der wahre Kick. Ab und an muss man so ’nen Ausflug nach Neukölln machen.« Ich war selbst jahrelang Neuköllner und ahnte, dass das kein Witz sein sollte. Da war es, dieses flaue Gefühl im Magen, wenn man meint, eine Situation nicht mehr im Griff zu haben und nur noch debil und ungläubig vor sich hin grinst. Hans erschien irgendwann nicht mehr zum Training — von den anderen Fahrgästen unbemerkt, erlag er in der S-Bahn einem Herzinfarkt und fuhr weiter bis zur Endstation.

***

Vor Kurzem nun hat der Independent-Riese Overlook-Press die Rechte an Nisbets Backlist akquiriert, um alle Romane sukzessive wieder aufzulegen. Eine längst überfällige Würdigung für Jim Nisbet, die ihm hoffentlich zukünftig ein größeres Publikum beschert. Als es nach unserem ersten Abenteuer den Bach runterging, habe ich Jim versprochen zu versuchen, irgendwie am Ball zu bleiben. Jetzt hat es mit Dunkler Gefährte bei Pulp Master also geklappt. Welcome back on board, Jim! Doch die Frage, die sich hierzulande für Noir-Bücher wie dieses stellt, lautet: Gibt es genügend Leser, die sich fühlen wollen wie Neuköllner?

Danksagung

Man kann tatsächlich nie genug sagen, nie genug erfahren über die Physik kompakter Objekte, auch nicht über die Köpfe, die von diesem Fachgebiet fasziniert sind oder es waren. Doch der Autor ist einigen Texten zu besonderem Dank verpflichtet, vor allen anderen Simon Mittons vorzüglichem und überaus lesenswertem The Crab Nebula sowie Laurence A. Marschalls The Supernova Story. Eingefleischte Leser, die mit der vorliegenden Geschichte vielleicht ein paar Stunden verbringen, könnten ein paar Jahre damit verbringen, sich zwischen die Buchdeckel von Stuart L. Shapiros und Saul A. Teukolskys Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars zu versenken. Zwischendurch vertieft in eine Anzahl klassischer, anspruchsvoller und lesenswerter Texte, darunter Stephen W. Hawkings A Brief History of Time, Albert Einsteins The Meaning of Relativity, Janna Levins How The Universe Got Its Spots, Kip S. Thornes Black Holes and Time Warfs, New Frontiers in Astronomy aus der Reihe Readings From Scientific American — insbesondere die Monografien The Natures of Pulsars von Jeremiah P. Ostriker und The Search for Black Holes von Kip S. Thorne, Otis S. Browns One Day Celestial Navigation, und, wenn schon, denn schon, Captain Joshua S. Slocums Sailing Alone Around the World.

Nicht zuletzt einen doppelläufigen Dank an Peelhead und Captain Josh Prior für die Geschichte über eine schlüpfrige Pistole.

Nachtragend sein bedeutet, jemanden mietfrei in seinem Kopf wohnen zu lassen

- Straßenschild, Ogden N.C.

In diesem Land gibt es zu viel Freiheit

- Mohammed Atta

1

Banerjhee Rolf besprengte gerade seine Zinnien mit gechlortem Gletscherwasser, als Toby Pride seine Arme auf den gemeinsamen Zaun legte.

»Mann, wenn hier noch Pilze wachsen würden, könnte man von einem Paradies sprechen«, gab Pride träge von sich.

Nahtlos überführte Banerjhee sein leichtes Erschrecken in den Aggregatzustand eines verständnislosen Stirnrunzelns. »Wieso Pilze, mein arbeitsloser Freund mit Nebeneinkünften?«

Pride, dessen unrasiertes Gesicht und zerzaustes Haar den Eindruck mangelnder Energie untermauerten, starrte nur vor sich hin. Einen Augenblick später war Banerjhee klar, dass Pride die kleinen Regenbogen betrachtete, die das Sonnenlicht dem schirmförmigen Gesprüh der Spritzdüse des Gartenschlauches entlockte. Er richtete den Strahl auf das Gelände, um die Polster der Bubiköpfchen und die verschiedenen Farne zu wässern, die munter die schattigen Stellen unterhalb des einsamen Redwoods bevölkerten, der am hinteren Zaun emporragte. Kein Sonnenlicht — keine Regenbogen und demzufolge auch kein flüchtiges Vergnügen, das man mit seinem merkwürdigen Nachbarn teilen konnte.

Pride schien das nicht zu bemerken. Mit einer Drehung des linken Handgelenks präsentierte er ein Bündel Lottoscheine. »Heute ist der Tag der Tage, BJ, mein arbeitsloser Freund ohne Nebeneinkünfte. Und ich bin gekommen, um dir zu helfen.«

Banerjhee schwang das untere Ende seines Schlauches aus dem Schatten und hatte nun den Zaun der Kraussens im Blick, der Prides Zaun gegenüberlag. Neun bis zehn Monate im Jahr war die Familie Krauss mit ihrem Luxusschlitten auf Achse und das war aus Banerjhees Sicht das Sympathische an ihnen. Pride hatte seinerseits ein Mietverhältnis mit einem Eigentümer, dem Banerjhee noch nie begegnet war.

»Diesmal sind zweiundachtzig Millionen Schleifen im Jackpot.« Pride schnippte mit einem Fingernagel gegen die Scheine. »Da musst du einsteigen.«

In puncto Geldgewinn unterschied sich Banerjhees Haltung von der Toby Prides. Banerjhees Meinung nach hatte man größere Chancen, wenn man zwei Dollar in eine Kiste legte und die, in der Hoffnung, die Scheine mögen sich paaren, in eine feuchte Ecke stellte, anstatt auf den Jackpot zu spekulieren, den Millionen von Menschen mit einer Kombination aus sechs Zahlen knacken wollten. Die Chance, die Zahlenkombination exakt zu treffen, liegt genau bei 1 zu 10 12 oder anders gesagt, eins zu einer Billion. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Egal, wie auch immer, wer hörte schon auf Banerjhee Rolf? Gab es denn irgendeinen Zweifel, dass selbst Kaliforniens allerletzter Smiley-Magnet mindestens einen Lottoschein an einer Kühlschranktür fixierte?

Banerjhee wusste, dass Pride in Sachen Spiel einer eigenen Maxime folgte, und die war simpel. Jede Woche erstand er zwei Lottoscheine. Stieg der Jackpot auf über zehn Millionen, kaufte Pride zwei Scheine mehr. Bei zwanzig Millionen erhöhte er um zwei weitere, bei dreißig war er dann bei sechs angelangt und so weiter.

Nach Banerjhees Dafürhalten bestand das Ironische darin, dass Toby Pride in gewisser Hinsicht bereits im Lotto gewonnen hatte. Der Junge arbeitete nicht, hatte rund um die Uhr Besuch und jede Menge Geld. Seiner hübschen Freundin gefiel es, sich nahezu unbekleidet hinter dem Haus zu sonnen. Kinder waren weder zu sehen noch zu hören und da das Haus von einer Reihe College-Studenten ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden war, zahlte Pride nur wenig Miete. Obwohl Pride sich in nebulöser Zurückhaltung übte, was seine Einnahmequelle betraf, hatte er Banerjhee einmal offenbart, dass er ein Einzelkind sei, dessen Anhang an der Ostküste lebe und ihn genug verachte, um ihm eine Art Apanage zu zahlen unter der Bedingung, dass er weder Kontakt mit ihnen aufnehme noch die Stirn habe, in östlicher Richtung weiter als bis Salt Lake City vorzustoßen. Dieses Arrangement amüsierte Pride, nicht zuletzt da er es als gutes Geschäft betrachtete. Zum Zeitpunkt dieser Enthüllung war er angetrunken gewesen und seitdem hatte er das Thema nie wieder erwähnt.

Soweit Banerjhee seinen Nachbarn überhaupt einschätzen konnte, fühlte er mit dessen Eltern. Was konnte ein Elternteil in einem früheren Leben nur verbrochen haben, um ein derartiges Kind zu verdienen? Pride verbrachte seinen Wachzustand im Stadium leichter Trunkenheit, dennoch fuhr er mit dem Wagen, wann immer ihm danach war. Und was für ein schlichtes Auto das war! Ein BMW-Topmodell, schwarz, mit getönten Scheiben, dessen Anonymität nur unwesentlich durch serienmäßige Leichtmetallfelgen und fette Niederquerschnittsreifen gefährdet wurde. Bei näherem Hinsehen entdeckte man, dass diese Räder von massiven Bremssätteln unterstützt wurden, die die Existenz einer extrem fließenden Dachlinie nahezu konterkarierten, deren Silhouette wiederum die Rückbank überflüssig zu machen schien. Nicht zu vergessen das doppelte Auspuffrohr, ein Fünfgang-Automatikgetriebe, ein Nocken, der seinen V8 auf 7600 Umdrehungen bringt mit der ansatzlosen Beschleunigung eines perfekt geworfenen Wurfsterns … Pride hatte ihm alles beschrieben. Eine teure Straßenmaschine, konstruiert, um Geschwindigkeit mit Sicherheit zu kombinieren, bei einem Händlerabgabepreis von über 70.000 Dollar. Als Pride ihm angeboten hatte mitzufahren, hatte Banerjhee dankend abgelehnt.

Vom Schatten seines Redwoods aus begutachtete Banerjhee den östlichen Zaun, genauer gesagt die Bambusschösslinge, die er am Fuße des Zauns gesetzt hatte. Der hauseigene Experte für Gartenbau im nahe gelegenen Gartencenter hatte ihm versichert, dass dieser Bambus, regelmäßig gedüngt und gewässert, innerhalb von achtzehn Monaten eine nahezu undurchdringliche Barriere aus kräftig verzweigten Halmen mit vielen Knoten und scharfrandigen, schwertförmigen Blättern bilde, und zwar in jeder beliebigen Höhe.

Noch vierzehn Monate.

Er blinzelte in die Sonne, die gerade den Giebel des Krauss’schen Hauses berührte. Keine Frage, dass Bambus oder was auch immer in Kalifornien genügend Sonnenlicht abbekomme. Vielleicht würden die zarten Setzlinge versengt? Eher unwahrscheinlich. Einige würden zweifellos überleben, andere nicht. Einige würden in die Höhe schießen, andere blieben mickrig. An der Längsseite eines Wolkenkratzers in der Innenstadt von San Francisco hatte er mal eine zwölf Meter hohe Bambuswand in einem mit Kies gefüllten Pflanzenkübel gesehen. Die Bambuswand bekam Licht aus dem Westen. Genau wie seine Seite des Zauns; er bewässerte sie jeden Tag.

Der Gartenexperte hatte erwähnt, dass der chinesische Große Panda die höchsten, zartesten Blätter dieser Bambusart als Hauptnahrungsquelle bevorzuge. Wie der Zufall es wollte, wurden im Rahmen einer Kampagne eines multinationalen Mineralölkonzerns zur Förderung der allgemeinen Sensibilität für globale Ökologie an hiesigen Tankstellen Stoffpandabären verteilt, die für die Rückbank von Prides BMW zu groß gewesen wären. Vielleicht sollte Banerjhee Stammkunde dieser Kette werden und sich einen Vorrat an Stoffpandas zulegen für den Tag, wenn sein Bambus groß und stark genug wäre, um sie tragen zu können, was gleichzeitig den Anstoß geben könnte für eine Art Jahrestag der wiedergewonnenen Privatsphäre in seinem Garten.

Bis dahin mussten er und Toby Pride miteinander auskommen.

»Deinetwegen habe ich ein paar Scheine mehr gekauft, BJ.« Pride fächerte die Scheine in seiner Hand auseinander. »Zwei Dollar und du hast die freie Auswahl.«

Banerjhee, noch immer im Schatten seines Redwoods und Pride im Rücken, wässerte das mannshohe Springkraut in der Ecke, wo der hintere und der Krauss’sche Zaun aufeinanderstießen, und kniff die Augen zusammen. »Ich spiele nicht, Toby. Das habe ich dir schon so oft gesagt.«

»Das hat nichts mit Spielen zu tun, BJ.« Auf seine Achselhöhlen gestützt, hängte sich Pride über den Zaun, lehnte sich dagegen, bis es knackte, die Arme beinahe in den Bambussetzlingen. Er mischte die Scheine und fächerte sie erneut auf. »Das ist, als würde man aus den Klippen von Dover Kalk entfernen.«

Banerjhee wandte sich von seinem Schirm aus Wasser ab und sah Pride an, der in sich hineinlachte. »Steter Tropfen höhlt den Stein.«

Banerjhee runzelte die Stirn. Zufällig war er in Dover gewesen. Er wusste, dass die Klippen aus Kalkstein waren, war durch die alten, geheimen Tunnelanlagen gewandert, die es dort gab, und hatte hinaus auf die Nebelbank geschaut, die über der Westküste von Nord- Pas de Calais gehangen hatte, knappe 40 Kilometer über die Straße von Dover.

Herauszufinden, dass ein amerikanischer Mitbürger überhaupt etwas vom Rest der Welt wusste, überraschte Banerjhee immer wieder, doch er vermutete, dass die Klippen von Dover kürzlich in einer Dokumentation auf einem der Reisekanäle Erwähnung gefunden haben mussten, die bei der Konsumentengruppe derart hoch im Kurs standen, dass sie jegliches Verlangen, die Welt von einem anderen Aussichtspunkt als dem Fernsehsessel zu erkunden, beinahe im Keim erstickten.

Pride hatte ein kongeniales Abbild dieses hermetischen Zustandes in einer Diskussion geliefert, bei der es um die Ereignisse des 11. September 2001 ging. Dem 24-stündigen Marathon der immer gleichen Fernsehbilder von den Flugzeugattacken auf New York entkommen, hatte er eine ganze Weile am Zaun gestanden, vor sich einen Banerjhee, der das Unkraut zwischen seinen Bubiköpfchen jätete. Irgendwann hatte Banerjhee ihn dann gefragt, ob alles okay sei mit ihm.

»BJ«, sagte Pride mit vor Verwirrung glänzenden Augen, »was hat Amerika überhaupt angestellt, um das zu verdienen?«

»Alles«, erwiderte Banerjhee bestimmt, denn jede andere Antwort wäre sicherlich unangemessen gewesen. »Zum Beispiel«, fuhr er fort, »hat Amerika meine Eltern 1945 mit offenen Armen empfangen, als sie in Vancouver, Washington, von Bord gingen, und hat ihnen eine Möglichkeit geboten, die nur wenige Nationen hätten bieten können oder wollen. Genau das«, gab er am Ende zu bedenken, »was man auch für deine Vorfahren getan hat, wann immer sie auch hergekommen sind, oder?«

Pride blinzelte nur und sagte: »Sie hassen uns.«

Banerjhee hatte sich gefragt, ob Pride überhaupt etwas über seine Vorfahren wisse.

»Zwei Dollar, BJ«, Pride ließ nicht locker, »sichern dir die Chance auf zweiundachtzig Millionen Flocken. Und vergiss nicht, du könntest auch einen läppischen Betrag gewinnen. Sagen wir hundert Flocken. Oder fünfzig. Irgendwann gewinnt man immer. Eine meiner Lieblingstheorien in puncto Lotto ist die: Je länger man nicht gewinnt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Schicksal oder die Vorsehung oder Mojo — was auch immer — den ganz großen Sack aufmacht.«

Banerjhee bemühte sich nicht, einen Seufzer als Ausdruck seiner Gereiztheit zu unterdrücken.

Flüchtig wanderte Prides Blick über das Grundstück, ignorierte dabei Banerjhees Garage, in deren unmittelbarer Nachbarschaft der Ford Econoline, nachdem er drei Monate zuvor in der eigenen Einfahrt einen Ventilfraß hingelegt hatte, auf schlaffen Reifen darauf wartete, dass sich Banerjhee ernsthaft seiner annehme. Sie hatten ja immer noch den alten, blauen Peugeot, den Madja einmal die Woche für die Fahrgemeinschaft zur Arbeit nutzte; die übrigen Tage stand er ihm zur Verfügung, also ...

»Ja, Toby«, sagte Banerjhee beinahe fröhlich, »hunderttausend Dollar wären höchst willkommen. Aber du weißt … «

»Ja? Was?«

»Mit Geld kann man kein Glück kaufen.«

Toby Pride schüttelte den Kopf. »Ach, scheiß drauf, BJ, bist du einer von diesen Die-Flasche-ist-halb-voll-Typen und hast keine Verwendung für ein paar zusätzliche Einkünfte?«

Tatsächlich musste Banerjhee über die Antwort auf diese Frage nachdenken. Weil er auf seiner Veranda keine amerikanische Flagge hisste, schnitten ihn einige seiner Nachbarn und machten auch keinen Hehl daraus. Nicht dass sein Leben vollkommen wäre, würden diese Leute ihn in die Arme schließen, aber vielleicht gäbe es weniger ... Reibereien? Doch was hatte das mit Geld zu tun?

»Glück«, sagte Banerjhee laut, »umfasst einen niedrigen Reibungsfaktor.«

»Und Geld«, antwortete Pride, der den Faden sofort wieder aufgenommen hatte, »kommt gleich nach einem Wasserbett und einer Flasche Olivenöl.«

Obwohl er nicht wollte, musste Banerjhee kichern. Pride schien sich mit Reibung auszukennen.

»Außerdem«, Pride nickte, als gäbe er ganz bewusst eine Weisheit von sich, »Geld stinkt nicht.«

Banerjhee hatte schon längst bemerkt, dass Toby Pride bei Weitem nicht so dumm war, wie er sich gemeinhin gab. Hätte man Banerjhee gefragt, hätte er Pride in der Tat eine ausgeprägte Gerissenheit attestiert; gerissen wie ein Fuchs, wie manche Leute so sagten. Eine weitere Einschätzung beschrieb ihn noch präziser: Toby Pride war geldgierig und alles andere als korrekt, wenn es darum ging, es sich zu beschaffen. Geld von seinen Eltern zu nehmen, damit er ihnen vom Leibe bliebe, war nach Tobys Kodex keine große Sache.

Und sonst? Mit Sportsendungen, Dosenbier und Marihuana war eigentlich schon alles zusammengefasst. Nach Banerjhees Auffassung führte Pride das sinnloseste Leben, das man sich vorstellen konnte. Die Fakten ließen schwerlich eine andere Deutung zu. Der Garten hinter seinem Haus war eine Verbildlichung seines Besitzers. Man stieß dort auf einen undichten Badezuber vom Typ Redwood-Fass, darum herum braunes Gras, ungefähr kniehoch und bedeckt mit dem heruntergefallenen Laub eines Echten Lorbeers und eines Zitronenbaumes, Letzterer fast hingeschieden trotz der skurrilen Gartendusche, die über den Zaun ragte. Am hinteren Zaun stand eine überdimensionierte Grillvorrichtung. Von einem Vorbesitzer in Heimwerkermanier aus Fluss-Steinen gefertigt und groß genug, um Brot darin zu backen, Fleisch zu grillen und so weiter, war sie so lange dem Nichtgebrauch anheimgefallen, dass zwischen den vom Regen durchweichten, längst vergessenen Überbleibseln ihrer letzten Holzkohlenglut Gras spross und sich in einem der beiden Rauchabzüge Finken eingenistet hatten. Banerjhee mochte die Finken. Madja hatte es übernommen, sie zu füttern, und so kam das Gute mit dem Schlechten. In der Mitte des Gartens prangte eine Flasche Sonnenmilch auf dem aus Nylonstreifen geflochtenen und von Prides Freundin genutzten Liegestuhl, der im einstigen Windschatten eines verrosteten elektrischen Rasenmähers abgestellt worden zu sein schien. Das Gras hinter dem Rasenmäher hatte in etwa Schienbeinhöhe, während das davor in seinem kniehohen Zustand verharrte. Und damit hatte man oder zumindest hatte Banerjhee damit seine Metapher; auf seinem Pfad durchs Leben hatte Tobys Verstand bis hierhin Fortschritte gemacht, genug, um zu lernen, wie man die äußere Hülle funktionstüchtig erhielt. Seit er diesen bescheidenen Gipfel erklommen hatte, gab es nur noch Stillstand. Und doch war Toby Pride glücklich wie ein Hund, der im Sonnenschein auf einem handgeknüpften Teppich auf der Seite lag. Sehr merkwürdig.

»BJ«, drängelte Pride in einem Ton, der die Ernsthaftigkeit seiner Absicht unterstrich, »nun nimm die Scheine. Zwei Dollar!« Pride blickte hinunter auf Banerjhees Seite des Zauns. »Diese verdammten Bambusgewächse kosten mehr, jedes Einzelne davon.«

Dem war so, allerdings. Obwohl es Banerjhee zutiefst widerstrebte, sich derart beeinflussen zu lassen — und Geld zu verschwenden hasste er sowieso —, streckte er resigniert die Waffen, auch in der Hoffnung, dass Pride ihm bis auf Weiteres gestattete, sich wieder seinen mehr oder weniger konfliktfreien Gartenpflichten zu widmen, wenn er die zwei Dollar endlich berappe.

»Gib mir mal den Kugelschreiber«, sagte Pride.

Verwirrt warf Banerjhee einen Blick auf die Brusttasche seines Hemdes. Natürlich, er hatte seinen Drehbleistift dabei. Er reichte ihn Pride.

Pride schloss die Augen, mischte die Lottoscheine, öffnete die Augen wieder und zog eine Linie über zwei Scheine; beim zweiten brach die Mine ab. »Was ist das denn für ’n Scheiß?« Er betrachtete die Spitze des Stiftes, begriff sofort und drehte die Mine heraus. »Du empfindlicher kleiner Scheißer. So.« Er faltete die nicht markierten Scheine und steckte sie in die Tasche. »Das sind deine.« Er hielt Banerjhee die beiden markierten Scheine hin. »Wenn du sie nicht kaufst und einer gewinnt, komm ich damit an den Zaun, reib dir den Schein quasi unter die Nase und löse ihn anschließend ein. BJ, werde ich sagen, aufgrund deines unglaublichen Geizes und deines mangelnden Vertrauens in die Grundordnung, der die zufälligen Ereignisse unterliegen, verabschiedet sich hier dein Vermögen. Ich werde diesen Schein zum Schnapsladen bringen, ihn einlösen und dann leiste ich mir ... « Prides Miene verdüsterte sich. »Eine richtige ... «

»Ausbildung am College«, warf Banerjhee ein und packte Scheine und Drehbleistift. Jeder Schein war ein dünner Streifen aus weiß beschichtetem Material, ähnlich dem Thermopapier für Faxgeräte, mit schwarzen Zahlen versehen und einem auf einem orangefarbenen Logo aufgebrachten Barcode. Super Lotto Plus. Er hatte so etwas noch nie in der Hand gehabt.