15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Albino Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Fee ist zwölf Jahre alt, schüchtern und singt im Knabenchor einer Kleinstadt in Maine. Als es während eines Sommercamps zu sexuellen Übergriffen durch den Chorleiter kommt, schweigt er aus Scham – selbst dann noch, als sein bester Freund das nächste Opfer zu werden droht. Der Chorleiter wird schließlich verhaftet, doch Fee kann sich sein Schweigen nicht verzeihen. Jahre später, inzwischen Schwimmlehrer an einem Internat, wird er erneut mit den schmerzhaften Erlebnissen seiner Vergangenheit konfrontiert. "Edinburgh" erzählt ergreifend von der Suche nach Selbstbestimmung im Schatten traumatischer Erfahrungen. Zugleich ist der Roman eine einfühlsame Coming-of-Age-Geschichte, anspielungsreich, voller mythologischer Verweise – verfasst in einer poetischen Sprache, die einen gleichsam hypnotischen Sog entwickelt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

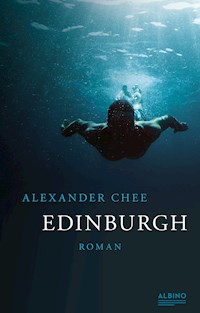

EDINBURGH

ALEXANDER CHEE

EDINBURGH

ROMAN

Aus dem Amerikanischen von

Nicola Heine und Timm Stafe

Die Originalausgabe erschien zuerst 2001 unter dem Titel

Edinburgh bei Welcome Rain Publishers.

© 2001 by Alexander Chee

1. Auflage

© 2020 Albino Verlag

Salzgeber Buchverlage GmbH

Prinzessinnenstraße 29, 10969 Berlin

Aus dem Amerikanischen

von Nicola Heine und Timm Stafe

Umschlaggestaltung: Johann Peter Werth

Satz: Robert Schulze

Umschlagabbildung: istockphoto.com / Georgijevic

Printed in the Czech Republic

ISBN 978-3-86300-297-8

Mehr über unsere Bücher und Autoren:

www.albino-verlag.de

PROLOG

LEUCHTKÄFERLIEDER

DIE JANUARKATHEDRALE

UND AUF DEN AUGEN SCHWARZER SCHLAF DER NACHT

BLAU

PROLOG

Immer wenn ich Peter nach seinem Tod vermisse, fühlt es sich an, als würde ich beim Baden im See plötzlich ins Kalte geraten, während alle anderen im warmen Wasser herumtollen, unter einer viel zu nahen Sommersonne. Das ist die Antwort auf die Frage, die mir keiner stellt.

Was meine letzte Begegnung mit Peter hätte sein müssen, ist dann doch nicht die letzte. Es sollte noch eine weitere folgen.

Mein Großvater hat im Zweiten Weltkrieg seine sechs älteren Schwestern an die Japaner verloren. Fort, und niemand hat je wieder von ihnen gehört. Trostfrauen, wie die Japaner alle Frauen nannten, die sie für ihre Soldaten stahlen. Nur dass seine Schwestern noch Mädchen waren.

Mein Großvater erzählt mir die ersten Geschichten über Füchse und was für fantastische Tiere sie sind, als ich noch ein Kind bin. Füchse, die Kinder aus höchster Not retten, Füchse mit Zauberringen. Koreanischer Name: Yowu. Als ich viele Jahre später am College davon lese, dass Füchse in Japan als Dämonen gelten, muss ich an ihn denken. Ich frage ihn danach, als ich das nächste Mal zu Hause bin und wir uns sehen.

Alles, was Japaner tötet, mein Freund, sagt er. Fuchs, Bombe, Chinese, alles mein Freund. Inzwischen ist er hager, ausgehöhlt, ein silbergrauer Hutständer und schön wie alles, an dem etwas fehlt. In seinem Zimmer hängt ein Foto von seiner Mutter und seinen Schwestern, schöne Frauen, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen, wie oft bei alten Familien. Von seinen Schwestern ist meinem Großvater nur eine einzige geblieben, geboren, nachdem man die anderen gestohlen hatte. Bis zu seinem Tod wird er diese Schwestern vermissen, die ihn immer zwischen sich hin- und hergeworfen hatten, wenn sie zusammen den Strand entlangliefen.

Nach der Verschleppung seiner Schwestern schickte die japanische Besatzungsmacht meinen Großvater auf die Kaiserliche Schule. Meine erste Sprache ist Japanisch, sagt er mir. Englisch weit weg. Aber okay. Sei wie der Fuchs, sagt er. Okay. Manchmal, unmittelbar nachdem er mir das sagt, sehe ich ihn an und frage mich, wie es wohl ist, den Abdruck seines Feindes so tief in sich zu tragen, bis in die Form hinein, die man seinen Gedanken gibt. Inzwischen weiß ich es.

Fuchsdämonen nehmen häufig die Gestalt wunderschöner Mädchen an. Du verliebst dich in sie, wirst verlassen und stirbst nach dreißig Tagen, weil du ohne sie nicht leben kannst. Sie können Feuerkugeln spucken, Irrlichter geladener Luft. Wenn zwei Füchse heiraten, gibt es einen Tag lang Sonnenschein und Regen zugleich. Das sind Glückstage, denn für diesen einen Tag hat man von Füchsen nichts zu befürchten. Fuchsdämonen sind Gestaltwandler und können auch die Gestalt verflossener, längst verstorbener Geliebter annehmen. Geschichten aus dem alten Japan erzählen von adligen Paaren, die zu einem Picknick im Grünen aufbrechen und hinter einem Hügel auf Füchse stoßen, die fließend die Gestalt wechseln und sich in rituellen Schaukämpfen von Armeen in Burgen und wieder zurück verwandeln. Wenn ein Fuchsdämon von dir Besitz ergreift, kannst du fliegen und durch Wände gehen. Du hörst den Dämon mit einer zweiten Stimme durch dich sprechen.

Die Hofdame Tamamo war eine Füchsin, die sich in einen Mann verliebte und die Gestalt einer Frau annahm, um ihn heiraten zu können. Da ihre Haare rot blieben, fürchtete man sie, denn im alten Korea galten alle Rothaarigen als Dämonen. Wie alle Fuchsdämonen war sie sehr schön, und ihr Ehemann liebte sie und sie liebte ihn.

Sie schenkte ihrem Mann viele Kinder, ausnahmslos Söhne. Als es in ihrem Dorf zu einer Reihe von Unglücksfällen kam, an denen man ihr die Schuld gab, flohen sie auf eine kleine Insel zwischen Korea und Japan; die Fischer nahmen sie bei sich auf, denn sie hatten schon vieles gesehen und fürchteten sich nicht vor ihr. Hier bin ich sicher, sagte sie zu ihrem Mann, und so war es. Bald hieß es, sie stamme aus der Mongolei, doch als man sie nach der Heimat ihrer Familie fragte, sagte sie, sie käme von dort, wo der Himmel die Erde krümmt.

Als ihr Mann starb und seine Verwandten kamen, um den Leichnam aufzubahren und einzuäschern, war sie es, die das Feuer unter ihm schürte. Die Verwandten sahen ihr ängstlich dabei zu. Würde sie sich in einen Fuchs zurückverwandeln, jetzt, da ihr Mann nicht mehr war, und sie allesamt töten? Würde sie aus ihren Schädeln Helme machen und die Fischer zu Tode hetzen? Sie lächelte in die Runde, legte die Hand auf das kühle Gesicht ihres Mannes und stieg in die Flammen, die so stark aufloderten, dass sie nicht mehr zu sehen war. Wenn sie wollen, können Füchse Feuerkugeln spucken, und genau das tat sie, und Ehemann wie Ehefrau verbrannten zu Asche.

Ihre Kinder, die jetzt ohne Mutter waren, hatten nie gelernt, Füchse zu sein, und so lebten ihre Nachkommen als gewöhnliche Männer und Frauen unter den Menschen. Die Dorfbewohner fragten sich manchmal, warum die Hofdame Tamamo ins Feuer geflohen war, wo Fuchsdämonen doch Hunderte von Jahren leben können. Einige meinten, sich womöglich geirrt zu haben, vielleicht sei sie gar kein Dämon gewesen. Die Kinder, die man jetzt zuweilen auf dem Markt ihren Fisch verkaufen sah, waren so schön und immer freundlich zu allen. In ihrem Haar war kein Rot zu entdecken, außer im hellsten Sonnenschein, dann sah man sie, rote Fäden zwischen den schwarzen.

Mein Vater erzählt mir ihre Geschichte, als ich auf seinem Kopf, an seiner linken Schläfe eine rote Strähne entdecke. Das ist alles, was von ihr geblieben ist, sagt mein Vater, als er mir die Geschichte erzählt. Und dann zupft er sich das rote Haar aus und gibt es mir.

Als ich meiner blonden Mutter das rote Haar zeige, lacht sie. Die reißt er sich immer aus, sagt sie. Mein Urgroßvater war auch rothaarig, wusstest du das?

Ich habe braunes Haar. Doch in meinem Bart zeigen sich rote Fäden. Ich rasiere sie ab. Ich heiße Aphias Zhe. Aphias war der Name eines Lehrers in Schottland, ein Urahn meiner Mutter vor fünf Generationen. Zhe ist der Name jedes Mannes in der Familie meines Vaters, seit wir vor fünfhundert Jahren im Meer zwischen Korea und Japan zu Fischern wurden. Im Mund meines Freundes Peter wurde aus Aphias Phi, und aus Phi auf dem College Fidschi. Den Namen Phi behielt ich, weil Peter ihn mir gab.

Dies ist eine Fuchsgeschichte. Über einen Fuchs in Gestalt eines Jungen. Und damit die Geschichte eines Feuers.

LEUCHTKÄFERLIEDER

PHI

1

Im Jahr meines zwölften Geburtstags, an einem Nachmittag Ende November, habe ich ein Vorsingen für den Pine-State-Knabenchor. Auf eigenen Wunsch, soweit ich mich erinnere. Im Probenraum einer steingrauen Kathedrale, irgendwo nicht weit vom Longfellow Square in Portland, Maine, singe ich die Tonleitern nach, die mir ein bebrillter, eulenhafter Mann vorklimpert, rosige Finger, die über schwarze und weiße Tasten huschen.

Sehr schön, sagt er, deine Stimme. Beachtlicher Stimmumfang.

Auf dem Klemmbrett neben ihm eine Liste mit Namen, einige mit kleinen Häkchen versehen. Nachmittagslicht fällt durch die bunten Bleiglasfenster mit Bibelszenen, die ich nicht identifizieren kann, weil ich im Gottesdienst zu unaufmerksam bin. Das Licht projiziert ihre strahlenden Farben auf die nackte Wand mir gegenüber.

Wenn ich singe, fühle ich mich genau wie diese Wand jetzt. Darum bin ich hier.

Was kennst du denn für Lieder, fragt er. Er schaut mich über den Brillenrand an, als wollte ich ihm davonlaufen.

Weihnachtslieder, sage ich.

Er schlägt ein Notenheft auf und reicht es mir.

Ich singe Stille Nacht, heilige Nacht. Herbei, o ihr Gläubigen. Guter König Wenzeslaus. Hört der Engel helle Lieder. Das ist mein Lieblingslied, sage ich, als ich fertig bin. Ich habe meine Stimme noch nie allein mit Klavier gehört. Die anschließende Stille, wenn ich mit dem Singen aufhöre, fühlt sich ebenfalls neu an.

Und Rhythmusgefühl, sagt er.

In Naturwissenschaften haben wir gelernt, dass wir die Luft beim Atmen in Kohlenstoff verwandeln, nicht ganz, aber fast wie Rauch. Wir sind wie Feuer. Nur langsamer. Ich atme tief ein und warte. Voller Ungeduld.

Jungs wie dich brauchen wir hier, sagt er endlich und setzt ein Häkchen hinter meinen Namen.

Ich gehe mit der Notenmappe für die erste Probe unter dem Arm, den Platz im Chor habe ich sofort bekommen. Im Auto nach Hause kann ich es kaum erwarten. Ich denke an den seltsam weichen Händedruck des Chorleiters. Ich heiße Eric, hatte er gesagt. Im Chor gibt es noch einen Eric. Ich bin Big Eric, er Little Eric.

Hast du mir zugehört, höre ich meine Mutter sagen, während sie uns durch den Feierabendverkehr über die Brücke zwischen Portland und Cape Elizabeth fährt.

Nein, sage ich. Hatte ich nicht.

In Korea, erzählt mir mein Großvater, als wir wieder zu Hause sind, kennt jeder alle Lieder. Und manchmal singen dann alle los, wie im Musical. Sein Korea ist ein Land der Weisheit und der glücklichen Familien, und ich frage mich, warum er dann hier ist, in Maine.

Tags darauf trifft sich bei uns der Koreanisch-Amerikanische Freundschaftsverein von Maine zu einer Kimchiparty. Cape Elizabeth ist eine Kleinstadt, die immer noch zur Hälfte aus Bauernhöfen besteht, und unser Grundstück liegt am Stadtrand, mehrere Hektar mit Blick auf das angrenzende Marschland. Dreizehn Familien kommen zu uns und stellen den Hof mit ihren Autos zu. Die dunkelhaarigen Kinder kommen angerannt und rufen nach mir. A-phi-as, A-phi-as, skandieren sie. Die Eltern teilen sich auf, die Mütter in die Küche meiner Großmutter, die Väter in die Garage. Die Mütter schneiden in der Küche Kohl, verarbeiten Paprika und Fisch zu Hack. Die Väter holen sich je ein Bier und eine Schaufel und ziehen los, um das Loch auszuheben, in dem die riesigen Kimchifässer stehen werden.

Mein Großvater und meine Großmutter wohnen in der früheren Scheune, die für sie ausgebaut wurde und durch eine überdachte Passage, die meinem Vater auch als Brennholzlager dient, mit dem Wohnhaus verbunden ist. Hier halte ich mich versteckt. Meine Großeltern sind vor ein paar Jahren aus Korea hergezogen. Es gab da ein paar Turbulenzen, sagt mein Vater, wenn man ihn drauf anspricht. Er hat das Haus eigenhändig für sie umgebaut, zusammen mit den Männern, mit denen er jetzt das Loch ausheben wird. Meine Mutter braucht ihre eigene Küche, hatte mein Vater zu meiner lachenden Mutter gesagt, Nein, im Ernst.

Korea hat große Probleme, würde mein Großvater sagen. Und gelegentlich hinzufügen, Maine, Maine ist okay. Viele Dicke hier. Aber okay. Meine Großmutter sagt nur, Die Enkelkinder brauchen mich.

Vor den anderen Kindern fürchte ich mich ein bisschen. Ich kann kein Koreanisch, mein Vater wollte das nicht, und oft verstehe ich sie kaum. Findest du lustig, Rundauge, fragen sie meinen Bruder, meine Schwester und mich, wenn sie mir wieder einen Streich gespielt haben. Mein Bruder Ted und meine Schwester Sam, beide jünger als ich, finden sie lustig. Als sie mit meinem Monopolyspiel beschäftigt sind, schleiche ich mich zur Hintertür hinaus, dorthin, wo die Männer graben.

Schaut mal, sagt mein Großvater lachend, Fuchs ist hier. Und hebt mich hoch. Ich bin erstaunt, wie stark er ist, dann setzt er mich wieder ab. Fuchs gräbt Loch, schaut mal.

Die Männer ringsum unterhalten sich weiter auf Koreanisch, einschließlich meines Vaters, und ich begreife, dass sie ihn überhaupt nicht gehört haben. Englisch perlt an ihren Ohren ab. Ich setze mich auf den Boden, schaue ihnen zu und warte auf das Loch.

***

Ich lerne Peter bei meiner ersten Probe kennen. Die anderen Jungs und ich haben vorher nicht miteinander geredet, doch unsere Stimmen fügen sich ineinander, als wäre nichts selbstverständlicher. In der Kapelle, die uns als Probenraum dient, sitzen wir zwanzig Jungs auf Metallstühlen, die hell mitklirren, während wir uns durch die erste Hälfte dieses Abends im frühen Dezember singen. Ein paar Jungs kenne ich vom Sehen, aus der Stadt, die meisten nicht. Der neben mir dreht sich beim Singen immer wieder zu mir und schneidet lustige Grimassen, sein weißblondes Haar eine flammende Kerze.

Die Jungs hier sind fast ausnahmslos blond. Will sagen, die einzige Ausnahme bin ich.

Jungs, sagt Big Eric, der Chorleiter. Begrüßt bitte unsere Neuzugänge. Aphias Zhe, Peter O’Hanlon. Als sein Name fällt, dreht sich mein blonder Sitznachbar zu mir um und sagt, Du bist auch neu?

Bist du Chinese?, fragt ein anderer.

Nein, sage ich. Koreaner. Halb. Das auszusprechen ist immer, als würde ich der Länge nach in zwei Hälften geteilt. Wie eine Kuh, für ein Fleischdiagramm.

Ich bin halb Inder, sagt Peter im Gegenzug.

Die Probe geht weiter. Danach stehen wir am Bordstein und warten darauf, dass unsere Eltern uns abholen. Willst du auch was, sagt Peter und hält mir eine Dose Kautabak hin.

Nein, aber vielen Dank, sage ich. Er rülpst rote Spucke auf die Straße.

Komm doch mal vorbei, zum Radfahren, sagt er.

Okay, sage ich.

Er läuft, und ich fühle die Luft von ihm über mich hinstreichen, wo immer wir sind. Und wo immer ich bin, erreichen mich seine Geräusche vielleicht nicht als einzige, aber als erste: Sie drängeln sich vor alles andere. Meine Mutter nennt ihn flachsblond, und so nennt man solches Haar wohl, so licht, so hell, so strahlend, als wäre Sonnenlicht nur eine blasse Erinnerung daran.

Was willst du von ihm, frage ich mich. In ihm herumlaufen und nie wieder herauskommen, antworte ich. Er soll mein Haus sein. Nachfolgend eine Liste aus meinem Schulheft:

Mag Kautabak und raucht

Rauskriegen: Was ist New Model Army, Gang of Four, D.O. A.

Peter, Peter, Feuerfresser, küsst die Mädchen, wärmt sie besser

Hasst seine Schwester, liebt meine

Will nicht nach Hause, nie: Wieso?

Ich habe mir beigebracht, im Gehen zu lesen, um mehr Zeit dafür zu haben. Mein Vater will nicht, dass ich Koreanisch lerne, Englisch und nur Englisch, sagt er, und so laufe ich wochenlang durch die Schulflure und lese im Webster’s Dictionary. Die anderen Kinder ziehen als bunte, leise lärmende Farbschlieren an mir vorbei. Wenn ich lese, höre ich nichts von dem, was sie zu mir sagen. Ich höre nur die Stimme in meinem Kopf, die mir aus dem Buch vorliest, tiefer als meine eigene. Die Stimme lässt neue Wege, neue Welten anklingen, noch während sie mich unerbittlich vorantreibt, weiter zum nächsten Wort. Defect, Defection, Defective. Define. Definition. Definitive. Ich blättere vor, zur nächsten Seite. Demon.

Und was wird das, wenn’s fertig ist, fragt Zach, als er sich mittags in der Schulkantine zu mir setzt. Er ist ebenfalls Chormitglied und in meiner Klasse, ein Lacrossespieler mit dem Gang eines Hirsches. Er ist zwar in meiner Klasse, aber ein Jahr älter, weil er das Jahr wiederholt, und ich verstehe nicht, was er an mir findet.

Ist für einen Vokabeltest, lüge ich.

Flachs ist, wie sich herausstellt, eine Pflanzenfaser, aus der Leinen gemacht wird. Durchscheinend, lichtdurchlässig, gerade noch so. Flachs, Flachskopf. Peter.

Als fünf Monate später der Frühling kommt, bin ich Stimmführer der ersten Soprane. Wie mir Big Eric eingangs erklärt hat, soll ich die anderen mit meiner Stimme führen. Jetzt geht bei den Proben sein Blick ständig zu mir, während meiner auf ihn gerichtet ist. Ich singe und folge Big Erics Hand, wie sie in der Luft auf- und abschwingt, das stumme Schlagzeug zu unserem Gesang. Wann immer sich unsere Blicke zu treffen drohen, fixiere ich stattdessen einen der Lichtpunkte auf seinem goldenen Brillengestell. Ich glaube nicht, dass er sich dadurch täuschen lässt. Mir ist immer, als könne er mir bis in die Kehle hinunterschauen, bis knapp unter den Punkt, wo meine Stimme beginnt, dorthin, wo, wie er sagt, der Atem wohnt.

Wenn meine Stimme beim Aufwärmen den Tonleitern folgt und sich unsere Stimmen wie ein Muskelstrang um den knöchernen Klavierklang legen, fühle ich mich größer. Als würde der Raum den Stimmen gehören, die ihn ausfüllen, wie meine Kehle meiner Stimme gehört. Die Spitzentöne sind mir und Peter vorbehalten. Die anderen Jungs kommen nicht so hoch, nicht bis zum zweigestrichenen A über dem hohen C. Big Eric schaut erst zu Peter und dann zu mir, während wir den Ton halten. Der Ton schwankt nur, wenn gerade einer von uns Luft holt, und auch dann nur ganz leicht. Peter wirft mir einen Blick zu und kann sein Lächeln gerade noch so weit unterdrücken, dass es den Vokal, der ihm entströmt, nicht verzerrt. Er wirkt viel zu zierlich für die Kraft, die er erzeugt, als wäre sein Körper ein paar Nummern zu klein für seine Stimme, sein Mund ein Tor in eine andere Dimension, die ganz aus solchen reinen Tönen besteht.

Eric drückt die nächsthöhere Taste. H. Wir steigen zusammen empor.

Danach, während die anderen ihre Sachen zusammensuchen und sich unter Geschrei und Gerenne die Mäntel anziehen, stellt sich Big Eric zu Peter und mir. Du solltest ein Solo singen, finde ich, sagt er zu Peter, und Peter lacht. Den Diskant, sagt er.

Der Diskant ist eine Melodie, die von einem Solisten im Kontrapunkt zur Melodie der Soprane gesungen wird. Eine einzelne Stimme über allen anderen, die sich in Silben und Synkopen ihren eigenen Weg sucht, teils Strophe, teils Refrain. Chor und Diskantsänger singen gleichzeitig. Ich will den Diskant. Ich weiß, dass ich gut genug dafür bin. Meine Stimme, mein Stimmumfang. Ich lerne schneller. Doch dann sehe ich, was Big Eric will. Den blonden Schopf da oben auf der Empore und wie es wäre, wenn er singt. Ein Klang, den man am liebsten anfassen, sich an die Wange legen würde.

Auf der Heimfahrt von der Chorprobe sitze ich im selben Auto wie Peter und versuche zu lesen und ihn nicht anzusehen. Die anderen Jungs im Auto gackern und schubsen, fordern johlend den neuesten Schulklatsch. Die Mutter, die uns heute von der Probe nach Hause fährt, schaut nach vorn auf den Straßenverkehr. Auf den Buchseiten vor mir verwischen sich die Worte, die Buchstaben dünnen aus, bis ich wie vor einem Maschendrahtzaun durch sie hindurchsehen kann auf die Bilder von Peter, die ich in meinem Kopf aufbewahre: Peter, wie er am Lake Sebago lachend aufs Eis fliegt; Peter, wie er durch sein dunkles Haus läuft, um seine Beine der begeistert wedelnde Hund; Peter, wie er in meinem Keller schläft und seine Hände den Rand des Schlafsacks umklammern, als würde er im Traum versuchen, sich aus ihm herauszuwinden. Wann immer sich meine Augen kurz von den Buchseiten lösen, flammt neben mir der echte Peter auf. Ich versuche, seinen Geruch zu identifizieren. Er riecht nach Nelke und, ganz schwach, Zigarettenrauch. Wie eine an der Bar vergessene Ansteckblume. Ich bin in dich verliebt, fährt es mir in diesem Moment durch den Kopf. Das ist es, was hier läuft.

Tut mir leid, dass du den Diskant nicht bekommen hast, sagt er.

Der gehört dir, sage ich. Mir liegt das nicht so, und sonst kommt ja niemand infrage.

Könnte ich auch drauf verzichten. Na super, noch mehr Proben.

Komm, mir macht’s nichts aus, sage ich. Und dabei bleibt’s, versprochen. Wird schon noch was für mich kommen.

Einmal habe ich eine Woche lang ein Buch über russische Spiritisten mit mir herumgeschleppt, die spontan in Flammen aufgingen. Besonders mysteriös war dem Autor der plötzliche Anstieg der Körpertemperatur erschienen, der ihre Knochen verbrannt hatte. Für mich hatte das nichts Mysteriöses. Offenbar war der Autor nie Peter begegnet.

2

Am ersten Tag des Campingausflugs der Stimmführer mit Big Eric ist die Sonne ein gleißend weißer Klecks inmitten eines weißen Himmels. Wir sind zu viert: ich, Zach vom Alt, Little Eric vom zweiten Sopran und Big Eric. Am ersten Tag wandern wir stundenlang, bis wir eine Badestelle finden, in einiger Entfernung vom Wanderweg. Wir beschließen, hier zu übernachten, und als Erstes muss natürlich das Zelt aufgebaut werden. Dann ziehen wir uns aus, Big Eric macht den Anfang, er zieht sich ganz aus und steht dann da und schaut uns wartend an. Nacktbaden, sagt er, ist eines der größten Geschenke Gottes.

Zach zuckt mit den Achseln. Mir gefällt’s. Er zieht sich aus, dann Little Eric, dann ich.

Dann holt Big Eric seine Kamera heraus.

Klick. Der Kameraverschluss schnappt auf – zu.

Little Eric hockt am Rand des Felsenbeckens wie ein Elfe, nackt. Blond gewelltes Haar umrahmt sein Profil, ein eleganter zwölfjähriger Schwede. Big Eric hält sich die Kamera vor die breite behaarte Brust. Er richtet sie auf Little Eric und drückt ab. Klick. Diesmal langsamer, sein Finger zögert kurz beim Anblick des Bildes im Sucher. Zach und ich stehen ein wenig abseits und kauern uns, ebenfalls nackt, gelegentlich in eine Wasserkuhle hier am Fluss, die Sommerluft wie ein nasses Handtuch auf meinem Rücken.

Fantastisch, sagt er zu Little Eric. Du siehst aus wie ein Faun.

Ich tauche und presse die Luft aus den Lungen, um mich schwer zu machen und schnell auf den Boden des tiefen Beckens zu sinken. Ein Tauchertrick, den ich von meinem Vater habe, dem erfahrenen Meeresforscher. Ich behalte gerade so viel Luft in der Lunge, dass ich flach auf den glatten Steinen am Grund liegen und durch die perlmuttglänzende Wasseroberfläche zum Himmel hochschauen kann.

Sanfte Strömung umspielt mich. Das Wasser hat den milchigen Geschmack von Süßwasser, das von Granit gefiltert wurde, deshalb ist es hier so klar. Über mir wird die Sonne flach und silbrig wie eine ins Wasser sinkende Münze.

Ich setze mich auf, stoße mich ab, und ein Delfinbeinschlag bringt mich zurück an die Oberfläche, wo ich nach Luft schnappe. Little Eric und Big Eric sind immer noch nicht fertig. Klick. Ich tauche wieder ab und lasse mich unter Wasser treiben.

Mit einer Arschbombe durchstößt Zach die Oberfläche, und Wasser spritzt im weiten Bogen zu allen Seiten. Ich strecke den Kopf heraus und sehe die nassen Erics. Little Eric lacht, und Big Eric sagt: Na warte, du bist der Nächste.

Später machen wir ein Lagerfeuer und grillen in Alufolie gewickelte Hotdogs, Kartoffeln und Maiskolben, unser Abendessen. Ich habe wieder einmal einen Sonnenbrand, und Zach cremt mir den Rücken ein. In der plötzlich eingetretenen Stille tue ich so, als wüsste ich nicht, was das alles zu bedeuten hat, Big Erics Vorträge auf dem Hinweg über libertäre Werte, FKK, Kinderrechte. Und dann tue ich nicht mehr so. Leise zischelnd schließt sich der Reißverschluss des Moskitonetzes.

Im nächtlichen Zelt ist sein Körper riesenhaft. Voll behaart. Sein Penis wirkt absurd groß, eine Karikatur. Durch sein Alter scheint er einem anderen Geschlecht, einer fremden Spezies anzugehören. Unsere Körper sind klein, mit kleinen Knochen. Von uns dreien bin ich der Einzige mit ein paar Haaren, ein kleiner Wirbel unten um meinen Penis. Als wäre ich halb wie er, halb wie sie. Zach und Little Eric strecken ihre Finger nach mir aus und berühren die Haare.

Schon eine Stunde vor Sonnenaufgang lichtet sich am Morgen der Himmel, und wir waschen uns an der Badestelle mit Dr. Bronner’s Naturseife, kontrollieren die Lebensmittel auf Waschbärenüberfälle, frühstücken rasch. Big Eric kocht Kaffee, und ich frage ihn, ob ich auch einen bekommen kann. Irgendwann fällt mir wieder ein: die Erics, in einen Schlafsack gequetscht, wie ein monströs ungleiches Zwillingspaar. Zach und ich. Und dann ein Tausch, Little Eric zu mir, Zach rüber. Ich hätte nicht gedacht, dass mir Küssen so viel Spaß macht, kichert Little Eric.

Und dann die Bäume, die prismatische Luft presst sich auf alles, was hier unten auf sie angewiesen ist, die Sonne feuert sich auf den Bach ab und schickt ihr Licht durchs Unterholz in unser Lager, leuchtende Pailletten auf unseren Gesichtern. Vertigo. Die vergangene Nacht zerstäubt. Ich halte den heißen Kaffee an mein Gesicht. Ich betrachte mein Gesicht in seinem Rasierspiegel und erkenne mich nicht. Meine Haare sind von der Sonne gesträhnt. Meine Pupillen übergroß. Ich will mir sagen, Nimm mich auseinander. Lass mich hier zurück, lass mich hier sterben, wenn du kannst.

Zach steigt aus dem Zelt und steht vor mir, und als sich unsere Blicke treffen, zwinkert er mir zu. Er legt mir einen Finger auf die Lippen und lächelt. Hey, sagt er. Bist ja gut braun geworden.

Zu schade, dass wir hier nicht nackt wandern können, sagt Big Eric, als er sich ebenfalls aus dem Zelt schält, die Kamera in der Hand. Zrrick. Das ekelhafte Geräusch, wenn der Film vorgespult wird. Widerwillig schlüpft er in Hemd und Shorts.

3

Juli, zwei Wochen vor dem Ferienlager. Ich bin bei Peter, und wir schauen fern. Seine Eltern sind bei der Arbeit. Er wohnt in South Portland, einem Nachbarort von Cape Elizabeth, wo ich wohne, und Heimat eines rivalisierenden Schwimmteams. Heute Morgen sind wir zum Strand geradelt und mit seinem Hund Peg stundenlang durchs flache Wasser gerannt. Jetzt haben wir beide Sonnenbrand. Ich bin rot und braun gefleckt wie ein Rosenstock, und wenn ich meine Shorts runterziehe, sehe ich einen Streifen weißer Haut, der sich um meine Hüften legt wie reflektiertes Licht. Peter ist überall rot und liegt jetzt auf der Couch, bedeckt mit einer Schicht Magnesiumhydroxid, die seine Mutter vor dem Weggehen aufgetragen hat. Jetzt schauen wir fern. Ich will es ihm sagen, ihn warnen, dass er nicht mit Big Eric allein sein darf. Was das heißt. Aber ich tue es nicht.

Später geht die Sonne unter. Wir rangeln auf der Couch. Meine Mutter kommt mich abholen, weil ich nicht alleine im Dunkeln mit dem Fahrrad nach Hause fahren darf. Ich habe Peter im Clinch, den Ellenbogen auf seiner Brust, während er mir seine Knie in die Rippen rammt, immer wieder. Seine Mutter ist in der Küche, sein Vater immer noch nicht zurück. Ich will ihn küssen. Ich will ihn nicht küssen wollen. Sein Gesicht ist rot vor Lachen und Sonnenbrand. Während ich ein letztes Mal auf seine Brust einhämmere, sage ich mir, Nein, unmöglich. Als ich ihn endlich loslasse, rutsche ich auf die andere Seite der Couch, und wir japsen beide nach Luft. Du Arschgeige, sagt er und lacht. Du bist ’ne echte Arschgeige. Ich gebe ihm eine Ohrfeige ins heiße Gesicht, und er lacht immer lauter, und ich drücke ihn wieder auf die Couch.

Ich gehe, ohne es ihm zu sagen, und die ganze Heimfahrt im Auto meiner Mutter habe ich Angst, er könnte aus mir heraussickern, dieser Wunsch, den ich habe, wie bei den Pilzen in Peters Garten, aus denen beim Zertreten kleine Wölkchen herauspuffen.

Du hast Sommersprossen, sagt meine Mutter zu Hause. Engelsküsse. Die müssen ja ganz verliebt in dich sein.

***

Ich liege im Badezimmer auf dem Boden, zwänge mich aus der Badehose und trete sie mit den Füßen von mir weg, unter meinem sonnenverbrannten Rücken die kühlen Fliesen, eins, zwei, drei. Die Tür ist verriegelt, und nach einer Weile klopft meine Mutter an. Aphias. Mach auf.

Ich sage nichts. Was soll ein Nichts auch sagen? Ich bin ein Nichts, ein O, ein Umriss um ein Loch.

Aphias. Ich mach mir allmählich Sorgen, es gibt gleich Abendessen. Wenn du bis dahin nicht unten bist, sage ich deinem Großvater und deinem Vater, dass sie dich holen sollen.

Zeit vergeht. Schließlich strömt etwas durch mich hindurch und aus mir heraus, und ich stehe auf und ziehe mir die Badehose wieder an. Ich schließe die Badezimmertür hinter mir.

Es ist noch hell, und ich finde meine Mutter im Garten. Na du, sagt sie. Sie hockt über einer Pflanze. Mohnblumen, sagt sie. Alles Oberirdische stirbt nach der Blüte ab. Man sieht sie gar nicht mehr. Ich fahre mit dem Finger über die fusseligen Blätter, die langen Stiele. Jetzt weiß ich, was ich sein will, wenn ich einmal groß bin. Ein Überbleibsel, eine Erinnerung.

Remainder und Reminder unterscheiden sich nur durch den Buchstaben A, für Aphias, meinen Vornamen, und der Buchstabe gleitet rein und raus wie die Patrone in einem Gewehr.

4

Das Ferienlager beginnt. Zwei Wochen zweimal täglich Proben, vor- und nachmittags. Nach dem Mittagessen eine neunzigminütige Freizeit mit beaufsichtigtem Schwimmen. Die Vormittagsproben sind fürs Auswendiglernen und die richtige Aussprache, dazu Texterläuterungen. Am Nachmittag folgen Stimmproben und gemeinsame Durchlaufproben. Für unser Herbstprogramm müssen wir hauptsächlich Latein und Italienisch singen.

Ich bin als Aufsicht für Hütte zwei eingeteilt, Bettenkontrolle und Streitschlichten. Die erste Nacht wird feuchtkalt. Wir rollen unsere Schlafsäcke auf den dünnen Matratzen aus und schlüpfen in knielange Schlaf-T-Shirts. Ich laufe die Betten ab, berühre jeweils die Matratze und sage laut den Namen des Jungen. Uns gegenüber, hangabwärts, leuchtet die andere Hütte, Licht strömt heraus, und die hineintauchenden Mücken und Motten sind wie Feen mit langen, weiß flatternden Schleppen. Leuchtkäfer blinken im hohen Gras, und in der Ferne funkeln am Seeufer die Lichter anderer, abgelegener Hütten. Big Eric ist unten in Hütte eins, und obwohl seit einigen Minuten Nachtruhe sein sollte, sieht man drüben die Jungs in großer Runde im Aufenthaltsbereich sitzen, nackt oder in Unterwäsche. Big Eric preist bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Vorzüge des FKK. Beim mittäglichen Schwimmen ist Badekleidung keine Pflicht. Heute, am ersten Tag, habe ich im Wasser mein T-Shirt anbehalten, wie die beiden Dicken, Jim und Paul.

Der Bettencheck ist abgeschlossen, ich schalte das Licht aus. In der Dunkelheit rings um mich wälzen sich die anderen Jungs in ihren Betten. Ein paar schlafen sofort ein. Ich hieve mich in das obere Etagenbett. Im Bett unter mir liegt ein weiterer Eric, Eric B., wie er genannt wird, der Übersichtlichkeit halber, bei den vielen Erics hier. Er flüstert, Phi?

Ich schiebe meinen Kopf über die Bettkante, um ihn sehen zu können. Wo Little Eric hübsch ist, ist Eric B. gut aussehend. Der Mann, in den er sich bald verwandeln wird, bahnt sich in ihm an. Wie bei einem Werwolf, nur besser. Was machen die da, fragt er.

Sie erzählen sich Gutenachtgeschichten, wie’s aussieht, sage ich. Hütte eins ist wie eine Hütte voller Brüder, alle blond, skandinavisch, gutmütig, wohlproportioniert. Peter ist auch da unten, und seit ich das weiß, kann ich mich nicht mehr richtig konzentrieren. Am liebsten würde ich vor Eric B. so tun, als wäre das nichts als ein stinknormales Ferienlager hier, aber als ich im Dunkel unter mir die Umrisse seiner Augen ausmache, begreife ich, dass das so nicht funktionieren wird.

Hangabwärts bleibt das Licht an. Als es ausgeht, schlüpfe ich aus meinem Bett, ziehe mir Shorts an und stehle mich ins Freie. In der vagen Absicht, alledem ein Ende zu machen, damit es nie wieder einen Ort wie diesen hier gibt. Stattdessen setze ich mich auf den Steg und sehe dem See dabei zu, wie er sich im Dunkeln auf- und abwälzt. Als wollten die Wellen den Ozean nachäffen. Die Sterne wirken künstlich. So sitze ich, als Peter mich findet.

Er setzt sich neben mich. Er lehnt sich an meine Schulter, und ich spüre die Hitze des Sonnenbrands auf seiner Wange. Ich rücke ein Stück zur Seite, und er rutscht mir hinterher. Ich frage ihn nicht, warum er weint, und als er aufhört, warum er aufgehört hat.

Er hebt den Kopf von meiner Schulter und spuckt ins Wasser. Steckt sich eine Zigarette an, die er in der Hand versteckt gehalten hatte, und lässt das Streichholz in den See fallen, wo es zischend erlischt. Und dann sehen wir beide dem Streichholz zu, wie es in der fahlen Dunkelheit auf dem Wasser treibt.

5

Du warst dabei, sagt er. In der Nacht, als das passiert ist. Du warst da.

Ich war auf dem Steg, sage ich. Du bist gekommen und hast mich gefunden.

Du warst da.

Holzböden, dunkel wie Melasse und kühl wie ein eben aus dem See gefischter Stein, den dir jemand reicht, der ihn nur kurz in der Hand hatte. Fenster mit Fliegengittern an den Längsseiten der Hütte. Die niedrige, dunkle Decke fast unsichtbar, eher Farbe und Schatten als Dach.

Die Proben hier dauern ewig. In den Pausen zwischen unseren Einsätzen schonen wir unsere Stimmen. Einige junge Soprane, wie trunken von ihren hohen Stimmen, kreischen und kieksen auch außerhalb des Probensaals weiter oder singen lauthals ihre Lieblingslieder. Ich habe mir beigebracht, ohne hinzusehen auf die Notenblätter zu schreiben, damit ich mit Peter, der neben mir sitzt, Nachrichten austauschen kann. Sein blasses Haar weht um seinen Kopf, als wäre seine wahre Mutter eine Pusteblume. Ein paarmal finde ich nachts in meinem Bett, da, wo er gesessen hat, eines seiner Haare und ziehe es mir zwischen den Zähnen hindurch.

Wie meinst du das, schreibe ich.

Du warst da. Er zeigt mit dem Stift nochmals auf das, was er gerade geschrieben hat. Die Bewegung wird vorne bemerkt und zieht den Blick Big Erics auf uns. Ich schaue weg.

Ich glaube, ihr braucht mal eine Pause, sagt Big Eric. Ich kann euch hier nicht halten, wenn ihr alle lieber draußen wärt. Vierzig Minuten, und dann seid ihr wieder da, dann bringen wir das hier zu Ende. Für das Kyrie brauche ich volle Konzentration.

Die Musik, die wir singen, wird seit Jahrhunderten von Knaben gesungen. Ich frage mich, ob Gott nur will, dass sie regelmäßig von der Erde aufsteigt wie die Blüte einer mehrjährigen Blume. Oder ob er ausdrücklich uns dazu bestimmt hat, alle Jahre wieder zusammenzukommen und ihm vorzusingen. Eric erzählt uns von früher, von den Castrati, italienischen Elitesängern, die sich eigenhändig kastrierten, um sich ihre hellen, klaren Stimmen zu bewahren. Einige Jungs fassen sich während dieser Geschichte unwillkürlich in den Schritt, aber vorstellen kann ich mir das schon. So sehr an meiner Stimme zu hängen, dass ich sie um jeden Preis behalten will.

Peter ist zur Pause als Erster draußen und steuert den Felsklotz an, der mitten auf der Wiese zwischen Proben- und Speisesaal liegt. Nachts versprühen hier unzählige Leuchtkäfer ihre Funken, sodass es aussieht, als müsste sie jeden Moment in Flammen aufgehen. Jetzt, am Tage, ist das dichte Gras voller wilder Möhrenblüten und Gänseblümchen, und dazwischen die kleinen roten Blumen, die aussehen wie abgeschnittene Knoten roten Garns; meine Mutter nennt sie Wildfeuer. Der Felsklotz ist gigantisch. Ein Gletscher hat ihn hier vor Tausenden von Jahren zurückgelassen, und durch das poröse Granitgestein zieht sich schräg aufwärts eine schmale weiße Naht, eine Reihe glatter Vertiefungen, die Peter eilig erklimmt. Dann sitzt er oben und schaut hinüber zum Wald, der am östlichen Wiesenrand beginnt.

Peter, jetzt sag mir endlich, was das heißen soll, sage ich.

Hau ab, bitte.

Ich war auf dem Steg. Und dann bist du dazugekommen.

Du hast das gewusst. Woher wusstest du das.

Mit mir hat er das auch gemacht.

Ich stehe neben dem Findling, an seiner Unterseite kriecht Moos hoch. Nicht zu fassen, was ich da gerade gesagt habe. Nur dass es nicht ganz stimmte. Ein Solo hatte ich nie gehabt. Ich war nicht wie die anderen. Wenn Big Eric mit mir sprach, wusste er, dass ich wusste, was er war. Dass ich es immer schon gewusst hatte. Und dann fallen mir die Fotos ein. Und ich versuche mich daran zu erinnern, ob welche von mir dabei sind.

Ein Schatten wirft sich auf mich, mit einem Glorienschein aus sonnenfarbenen Filamenten. Ich schaue nach oben. Hallo, Peter.

Er klettert am Stein herunter und springt mir auf den Rücken, sein Kinn gräbt sich zwischen meine Schultern, seine Beine schließen sich um meine Taille. Hü-hott, sagt er. Ich trage ihn in Richtung Probensaal. Auf der anderen Seite des Gehwegs, drinnen, spüre ich deutlich Big Erics Blick.

So ein lahmer Gaul, sagt Peter.

Ich spreche ein stummes Stoßgebet. Einem koreanischen Sprichwort zufolge weißt du im Moment deines Todes, wer dein Gott ist. Hallo, Gott. Ich bete darum, Peter dorthin tragen zu können, wo er hingehört, irgendwo hoch über dieser Welt. Unerreichbar für alles, was ihm schaden könnte. Doch wo auch immer dieser Ort zu finden sein mag, ich setze ihn stattdessen vor dem Eingang des Speisesaals ab, wir schlüpfen hinein und holen uns am Automaten heimlich eine Limo.

Zurück in der Probe brechen die Altisten ein, aus Unsicherheit. Die meisten sind erst seit Kurzem beim Alt und rutschen immer wieder in ihre vertrauten Stimmen, erster oder zweiter Sopran, als werde schon niemand merken, wenn sie statt Kopfstimme Falsett singen. Eric bricht ab.

Der Klang der Kopfstimme, sagt er, lässt sich nicht imitieren. Nichts hat ihren Klang, außer vielleicht die Klarinette. Haben wir uns verstanden? Falsett, Falsett klingt so, und dann erzeugt er ein grauenhaft dünnes Fisteln, das sein Gesicht zur Grimasse verzerrt. Sein Bart vibriert. Die frischgebackenen Altisten sind den Tränen nahe.

Ihr singt niemals, ich wiederhole: niemals Falsett. Wenn ihr in den Stimmbruch kommt, dann kommt ihr in den Alt, fürs Erste, damit ihr weiter mit uns singen könnt, bis ihr dann irgendwann Tenor, Bass, Bariton und so weiter seid. Also. Ich dulde das nicht. Niemals. Und glaubt ja nicht, ich würde das nicht merken – ich höre das. Klar?

Klar, sagen wir, unisono, als wäre das nur ein weiteres Stück, das wir an diesem Nachmittag einstudieren müssen.

Nach dem Abendessen, Hack mit Erbsen und verkochten Kartoffeln, fahren wir im Kleinbus in die Stadt, ins Kino, Xanadu mit Olivia Newton-John und Gene Kelly. Gene Kelly spielt Klarinette. Olivia Newton-John singt mit heller, klarer Stimme und läuft auf ihren Rollschuhen durch die eher lahme Handlung, irgendwas mit Liebe. Im Publikum gibt es Gelächter, als einige Soprane miteinstimmen, darunter auch ich. Es fällt uns leicht, die Lieder aufzuschnappen. Olivia spielt eine der Musen, die in Gestalt wunderschöner, sterblicher Körper auf die Erde herabsteigen, während sie in Wahrheit nichts als Strahlen farbigen, vom Himmel gesandten Lichts sind. Wir singen die Lieder noch auf der Rückfahrt, leise, da wir schon den ganzen Tag gesungen haben. Einige schlafen bereits, während wir noch durch die dunklen, stillen Ortschaften an der Fernstraße gleiten. Wir stehen auf der anderen Seite der Gleichung von Licht und Klang. Wenn wir singen, probieren wir die fließenden Gewänder der Musen an. Wir tragen farbiges Licht.

6

Im Bad von Hütte Nummer zwei stehen Zach und ich dicht aneinandergedrängt, Zach sitzt auf dem Waschbecken, und ich presse mich an ihn. Ich versuche mich an das Gefühl seiner Zunge in meinem Mund zu gewöhnen. Als es das erste Mal passierte, sagte er, So geht ein Zungenkuss, und dann fuhr er mir mit seiner Zunge über die Lippen.

Damals fragte ich mich, wer ihm das beigebracht haben könnte.

Ich knie mich auf den Boden. Ich nehme ihn in den Mund. Ich habe irgendwo gelesen, dass Männern das gefällt. Es macht mich nervös, wenn Zach es bei mir macht, aber wenn ich es bei ihm mache, habe ich die Kontrolle, und das zumindest gefällt mir. An sich mag ich es nicht.

Oh Gott, flüstert er, und ich kneife ihn. Die anderen in der Hütte sollten eigentlich schlafen. Ich war gerade mit dem Bettencheck durch, als ich hörte, wie sich die Tür öffnete, nicht so sehr die Tür selbst, nur das Flüstern der bewegten Luft. Vor ein paar Tagen hatte ich die Scharniere eingefettet und die Sprungfeder geölt. Seinetwegen.

Als ich ihn kneife, zuckt er zusammen, und seine Knie schlagen gegen meine Brust. Er riecht da unten wie warmes Brot, eingerieben mit Salz. Ich atme durch die Nase, wie ich es im Schwimmunterricht gelernt habe, und nehme ihn ganz in den Mund. Er kneift mir in die Schultern und beginnt erst sanft, dann kräftiger zu stoßen. Seine Beine zittern.

Was hast du da an der Schulter, fragt mich Eric B. am nächsten Morgen auf dem Weg zurück von der Dusche. Ich drehe den Kopf nach hinten und sehe auf meiner Haut fünf lila Punkte in einer Reihe. Prügelei, sage ich.

Eric B. grinst. Ja, logisch.

7

Beim Excelsis müsst ihr euch voll reinknien, alle drei Silben betont. Eck. Zell. Sieh’s. Verstanden? Eck – Zell – Sieh’s. Excelsis. Und dann alles zusammen, Do-ho-na-ha no-bies, in-Eck-Zell-Sieh’s Dee-oh. Alles klar?

Der Taktstock schnellt hoch. Und dann runter.

Seit drei Tagen arbeiten wir jetzt an diesem Stück. Wir proben jeweils zwei Stunden am Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag. Das hier ist mein erstes Ferienlager. Normalerweise bedeuten Ferien für mich, dass wir uns mit der Familie irgendwo ein kleines Häuschen mieten, wo wir dann hinfahren und fast ununterbrochen schwimmen gehen. Zachs Familie besitzt eins am Lake Sebago, eine Blockhütte mit Veranda, Fliegengittern auf allen Seiten und einem Steg, alles nach Entwürfen seiner Architektenfamilie. Hier gibt es mehrere Gebäude, den Probensaal, den Speisesaal, wo wir unsere Mahlzeiten einnehmen, die beiden großen Schlafhütten und eine kleine, für Erics Frau Leanne und ihr Baby, ein großköpfiger Klops von Junge und so still, dass ich mich vor ihm fürchte. Ralph, Erics Pflegesohn, ist zusammen mit Big Eric in Hütte eins untergebracht.

Leanne ist eine Riesin, größer noch als Big Eric. Ihre Brüste sehen momentan aus, als wäre jede von ihnen etwa so groß wie mein Kopf. Offiziell ist sie als unsere Krankenschwester mitgekommen, aber die meiste Zeit stillt sie nur ihr Neugeborenes. Die halbe Hütte, ihr kleines Reich, ist das letzte Gebäude auf dem Weg hinunter zu Seeufer und Steg. Nachbarn haben wir hier keine. Sieht man Leanne neben ihrer Hütte, denkt man unwillkürlich, dass es drinnen geheime Kammern geben muss und sie deswegen hineinpasst.

Dona nobis. Diese Passage bedeutet, Danke, Herr, für deine Gabe, und wird zur Ehre Christi gesungen. Danke, Herr, für deine Gabe, aller Dank sei Gott. Edle Gabe, aller Dank sei Gott über allen. Big Eric erklärt uns die Bedeutung der Texte, weil er davon überzeugt ist, dass uns das beim Singen hilft. Mir wäre es lieber, ich würde gar nichts verstehen. Dass es leere Worte sind und ich sie wie Gläser füllen kann. Ihre wahre Bedeutung zu kennen, nimmt mir ein bisschen den Mut.

Eine halbe Stunde nach offiziellem Probenende singen wir immer noch. Der Alt findet sich endlich zurecht, die ersten Soprane halten sich zurück und die zweiten stützen uns jetzt. Nachdem wir es zum fünften Mal an diesem Nachmittag bis zum Ende geschafft haben, legt Big Eric den Stab aufs Pult. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn, lächelt uns an und sagt, Das war’s dann für heute. Sechs Uhr Abendessen.

Zurück in unserer Hütte trocknet mein Schweiß in der kühlen Luft vom See. Ich frage mich, ob ich meinen Eltern schreiben soll. Nur weiß ich nicht, was. Gestern Abend habe ich mit den Jungs in Hütte zwei Dungeons & Dragons gespielt, mit mir als Spielleiter, damit sie sich nicht so ausgeschlossen fühlen von der allnächtlichen Nacktmärchenstunde. Aber dann wollten Peter und Zach auch mitmachen, also ist Big Eric zu uns rauf, hat das Spiel beendet und sie zurückgebracht in Hütte eins. Ich überfliege die Blätter mit dem abgebrochenen Abenteuer und packe sie weg. Dann hole ich mein Buch mit griechischen Sagen heraus, das ich aus der Stadtbücherei geklaut habe. Ein paar sind mit Bleistift angekreuzt, als wäre es ein Katalog und jemand hätte seine Kaufwünsche markiert. Ich lese, bis es zum Abendessen läutet, und grusele mich jetzt schon vor dem, was Big Eric gleich sagen wird. Als ich mit meinem Buch im Speisesaal erscheine, blättert Big Eric es durch. Die Griechen, sagt er. Weise Männer. Er lächelt mich an, und ich klappe das Buch zu, schiebe es zwischen Oberschenkel und Sitzbank. Beim Essen kommt dann Big Erics Ansage, dass Cliquenbildung im Chor nicht geduldet wird und Rollenspiele bis auf Weiteres verboten sind. Ich frage mich, was das für die Nacktmärchenstunde bedeutet.

***

Nach dem Abendessen setze ich mich mit meinem Skizzenblock ans Seeufer, wo die Spätsommersonne noch abends um halb sieben nachmittagshell ist. Ich beginne mit den Augen, obwohl ich mir immer unsicher bin, ob ich weiße oder asiatische zeichnen soll. Ich habe weiße, leicht schräg gestellt zwar, aber mit den Augenlidern eines weißen Jungen. Die Iris ist innen grün und außen braun. Säuberlich in zwei Hälften geteilt.

Ich begutachte die beiden Augen auf dem Blatt vor mir. Ich zeichne Haare dazu, dann die Umrisse eines Gesichts, Striche für den Hals. Weil ich mir Zeichnen durchs Abpausen von Comics beigebracht habe, zeichne ich ausschließlich kantige, breitschultrige Männer und Frauen mit Riesendekolleté, sehniger Wespentaille und langen, muskelbepackten Beinen. Ich hoffe immer, dass mir die Augen verraten, zu wem sie gehören, damit ich weiß, wen ich zeichnen soll. Ich beschließe, dass es diesmal meine Lieblingsfigur bei D&D wird, eine Magierin, die ich Tamamo getauft habe, nach meiner lang verstorbenen Urgroßmutter. Ich zeichne ein herzförmiges Gesicht über einem schlanken, schönen Körper, mit wallenden roten Haaren, die ihr bis zur Taille reichen und hinter ihr auflodern wie Feuer im Sturmwind. Ich versuche, sie wie eine der verschwundenen Schwestern meines Großvaters aussehen zu lassen.

Was malst du denn da? Hinter mir steht Big Eric.

Eine meiner Figuren bei D&D. Indem ich das sage, spüre ich eine Veränderung über mich kommen, als hätte sich plötzlich der Wind gedreht. All meine Luft kommt jetzt aus einer anderen Richtung.

Du bist ja richtig gut. Sieht zum Fürchten aus.

Soll sie aber nicht. Bin ich wohl doch nicht so gut.

Ich schaue zu ihm hoch. Er ist groß, sein Hobby ist Tischlern. Mit seiner runden, goldgerahmten Brille sieht er fast wie eine Eule aus. Keine weise, sondern eine aufgescheuchte. Die sich blinzelnd zu orientieren versucht.

Das geht nicht gegen dich, sagt er.

Okay. Wenn Sie meinen.

Hier, also du sollst ja der Dungeon-Master sein. Was heißt das?

Das heißt, ich bin der Spielleiter. Ich habe die Karten, und von mir erfahren sie, auf welche Gegner sie treffen. Ich sorge dafür, dass sich alle an die Regeln halten, dass alle würfeln und jeder mal drankommt. Und ich denke mir die Abenteuer aus.

Ich widme mich wieder meiner Zeichnung. Ich zeichne Tamamo einen Fransenbikini aus weißem Wildleder und einen Kopfschmuck mit Kraftjuwel, der auf den Wellen ihrer Haare thront. Stiefel hoch bis an die Oberschenkel.

Ich sage, Adam ist auch Dungeon-Master, ein sehr guter sogar. Zach dagegen, der hasst das. Merle und Luke können gut sein, wenn ihnen nicht mittendrin langweilig wird. Also ich bin nicht der einzige.