10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

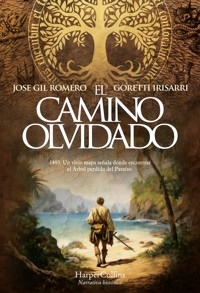

Echó Dios al hombre del Edén, y puso al oriente querubines, y una espada encendida que se revolvía para guardar el camino del Árbol. Esta es la historia del viaje apasionante que en 1493 emprende Fernando Corregidor y Valiente a la búsqueda del Árbol perdido del Paraíso. Guiado por un viejo mapa, comienza su andadura en la lujosa corte de Nápoles, revive su oscuro pasado en Cádiz y da el salto al fin del mundo conocido. En la peligrosa Gran Canaria, tierra fronteriza de buscavidas y aventureros, acabará embarcando en el segundo de los viajes que el almirante Colón emprende hacia las Indias. Esta es también la historia de Daida, la canaria rebelde; la del inquisidor fray Tomás de Torquemada; esta es la historia de la sayyida árabe Hessa Buneder, hija y nieta de astrónomos. En el camino de Fernando no solo se interponen asesinos, esclavistas y hasta los temibles indios caniba, sino una sombra: un hombre llamado Conrado Racú que busca el Árbol del Conocimiento y que, como el propio Fernando, también tiene las manos manchadas de sangre. Fernando descubrirá su destino más allá de los mares y los monstruos que habitan los mapas. El antiguo asesino, el hombre oscuro que una vez se perdió por el camino, está a punto de encontrarse consigo mismo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 438

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

El camino olvidado

© Jose Gil y Goretti Irisarri, 2024

Derechos cedidos a través de Bookbank Agencia Literaria

© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Imágenes de cubierta: Shutterstock

ISBN: 9788410640030

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatorias

Citas

Primera parte: terra cognita

De cómo empezó esta aventura, más o menos

De cómo el rey Ferrante me hace un encargo que desbarata mi vida

De cómo despierto entre sábanas de rica seda

De cómo de entre los muertos conozco la incertidumbre

De cómo, a mis años, me reencuentro con el amor y la muerte

De la mañana en que arribo a Cádiz y me reencuentro con mi antiguo maestro

De cómo el converso Ibn Daud me pone en la pista del pergamino misterioso

De cómo arribo a la salvaje y peligrosa isla de la Gran Canaria

De mi desembarco en el puerto de La Luz y de el camino hasta la villa de el Real

De el Real de Las (tres) Palmas

De francisco Álvarez de Maldonado y el agua limpia

De mostrencos en remojo y niños que cosen heridas

De un cabrón y otros varios cabrones

De cómo soy invitado a una cita que no puedo rehusar y de venenos insípidos y sápidos

De cómo, al fin, acudo a la ermita de Santa Ana, solo y muy armado

De cómo la morisca y yo nos enfrentamos a los perros canarios

De cómo vuelvo a la vida entre sábanas de algodón

Del maestro de armas Quevedo y su hijo mestizo

De cómo, regresando, encuentro agradable compañía y buena información

De las instrucciones para no cortar cabezas a medianoche, y de puertas y de cerraduras

De la tierra perdida de la mirada de Dios

De la resurrección de la carne

De el «Secreto de Dios» y la imposibilidad de embarcar hacia las Indias

Segunda parte: terra incognita las Indias

De cómo conozco al inefable señor Dientescerdo

De una sed y de otra sed

De los demonios en la mar

De cómo llego por fin a las Indias. La Marigalante en la Marigalante

Del naufragio de la Santa María y de cómo el paraíso va transformándose en infierno

De los terrores que habitan en la isla de Santa María de Guadalupe

De los planes absurdos que le rondan a uno por la cabeza

De cómo, al borde de la muerte, soy tan cretino como para celebrar la alegría de estar vivo

De cómo encuentro al fin el fuerte Natividad

Del fiel Dientescerdo

De cómo, al fin, encuentro a Conrado Racú

De el más terrible demonio

De el cuerpo y la sangre de Dios

De el Árbol prohibido del Conocimiento

De todos los que somos. De todos los que seremos

El final de Conrado Racú

De la Ysabela

Y de los afortunados que volvieron de las Indias

De cómo, al fin, y a pesar de que soy un redomado necio, todo adquiere significado

Agradecimientos

Dramatis Personae

Si te ha gustado este libro…

A José Berlanga, admirable como pocos.

J. G. R.

A mi querido tío Miguel, un hombre bueno. In memoriam.

G. I.

Parece todo una tempestad petrificada, pero una tempestad de fuego, de lava, más que de agua.

Miguel de Unamuno a la vista del paisaje grancanario

Dios es testigo de que yo no he traspasado una jota los términos de la verdad.

Final de la carta del Dr. Diego Álvarez Chanca al cabildo de Sevilla sobre el segundo viaje de Cristóbal Colón, 1493

¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros?

Konstantínos Kaváfis, «Esperando a los bárbaros»

Primera parteterra cognita

Nápoles, Cádiz, La Gran Canaria

Mi Señor, tengo noticias importantes para Vos.

Quiso el Cielo que esta mañana me encontrara con un antiguo amigo, capitán de mercante, al que hace tiempo que yo no veía.

Hablando de esto y de lo otro, vino a mencionar que, hará un año, se cruzó aquí, en el puerto de Cádiz, con cierto caballero, toco madera doce veces y rezo al arcángel Miguel para que nos proteja. «Vi a Conrado Racú», me dijo mi amigo. «¿A Racú? —respondí yo, asombrado—. No es posible, a no ser que vieras a un aparecido del Infierno. Ese condenado criminal murió ahogado en Nápoles». «Era Racú, te digo —replicó mi amigo—. No había mirada como la suya. Todos lo daríais por muerto, pero te aseguro que camina y respira como el que más, el puto de él, que Dios lo confunda. Y vestía además de rico terciopelo negro, que daba gloria verlo».

De modo que con toda diligencia así os lo aviso, Mi Señor, para que toméis las medidas que Vuestra Merced considere. Ármense los hombres y corran los niños a esconderse: Conrado Racú está vivo.

De cómo empezó esta aventura, más o menos

1

os reyes precisan rodearse de gente a todas horas: suelen tener pavor a la soledad. En la estancia se hallaban no solo su alteza la reina, sino las amantes del rey; también los hijos de su primera esposa, con sus propias consortes y respectivas entretenidas; los pequeños infantes de la segunda esposa; el canciller, capitanes y assentisti, damas de Aragón confidentes de la reina… Gente toda, en fin, muy próxima a mis señores los reyes; aquellos de confianza con quienes sus majestades comparten divertimentos, y en ocasiones la cama. Total, medio Nápoles.

Yo llegaba tarde al llamado del rey Ferrante, era agosto y el sol me había perlado de sudor la frente. La villa Poggio Reale, refugio veraniego de la corte, se encontraba alejada de la ciudad y había resultado un capricho carísimo; a tal punto se había construido a imitación del gusto de los Medici que se pidió a Lorenzo il Magnifico que desde Florencia enviase a sus arquitectos. Un entramado de columnas corría alrededor del gran patio central, que podía inundarse de agua al modo de un estanque, para maravilla de los invitados.

A la entrada del salón, en tanto me aseaba en una palangana con agua de olor que trajo un criado, el reflejo me devolvió la imagen de un cuarentón avejentado para su edad, de pelo muy corto; delgado de más; pobladas las cejas, bien negras. Larga la nariz, de águila, rota una vez en el puente. Crecida la barba cual era mi costumbre, y oscura, pero conquistada en muchas zonas por las canas.

En el salón declamaba un joven, con voz de orador:

—¡Un tremebundo sobrecogimiento sacudió mi corazón nada más descubrir aquella grieta! ¡Salía por ella un frío que daba espanto, signore, como del averno!

Al verme entrar en la sala, al orador se le encendieron los ojos como teas: aquel muchacho sin duda conocía de mi fama; de haber podido me hubiera transformado en ratón, como dicen que hacía el mago Merlín a sus enemigos. Pero este joven no era ningún hechicero, sino vulgar cazador de antigüedades.

Eran muchos los que acudían a Poggio Reale a vender arte antiguo: camafeos griegos, bustos romanos, ánforas fenicias… La reina Juana era admiradora del arte clásico, y el rey Ferrante soñaba con que su corte estuviese adornada del mismo refinamiento que lucían sus aliados, los Medici.

El joven orador continuaba, muy teatral:

—¡Cómo hedía la dicha grieta!, me perdonen las gentiles damas, no pocos animales tenían hecha allí su letrina. ¡Es seguro que aquello llevaba cien años enterrado, desde los césares! ¿Dije cien? Me excusen vuesas señorías, quise mejor decir mil. ¡Cien mil años!

La reina subía y bajaba en el dedo sus anillos, con mucha gana de ver lo que había traído consigo aquel cazador de tesoros y que aguardaba sobre una mesita, oculto bajo sedosa tela.

El rey Ferrante, sentado al fondo, me miró al fin, con esa mezcla de ironía y hastío que es paradigma de buen gusto en los salones napolitanos. Brindé una graciosa reverencia al amo de todo lo que alcanzaba mi vista, Ferdinando I di Napoli y Seçilia, el rey Ferrante, hijo bastardo de Alfonso el Magnánimo.

El rey vestía una camisa de lino azul como quien está en familia, haciéndonos así una merced de confianza. No pudiera decirse del bastardo rey Ferrante ni de ninguno de sus vástagos que fuera dechado de elegancia. Y maldita la falta que le hacía, en todo caso: tenía oro. Oro para comprar arte clásico y regalárselo a su mujer; oro para comprar prestigio.

Hizo el joven una pausa dramática:

—En aquella cueva, magníficos signorii, alteza reverendísima, se hallaba enterrada una obra de arte única, perdida desde hace varias eras. Y eso es lo que aquí os ofrezco, en efecto, para vuestro disfrute.

Señaló con la palma de su mano el objeto tapado por la tela y susurró con voz embaucadora:

—Si es que, a cambio de poseer semejante maravilla, aceptáis pagar una cierta cantidad.

Nada más escuchar el considerable monto que pedía hubo cierto murmullo alrededor de la sala.

El charlatán retiró la tela, como quien descubre el resultado de un truco de magia. La corte toda quiso aproximarse, pero los detuvo un bufido: el rey, que andaba devorando unas brevas, dijo con voz grave, señalándome:

—Primero Fernando.

Di un paso al frente.

A mi caminar se fueron apartando condes y marqueses arruinados, familiares gorrones, gentileshombres y amantes. Me acerqué con mesura, no se trataba de ir a la prisa; observaba la pieza como quien domestica un lobo, ganándole la confianza.

2

Lo que encontré sobre la mesa era una escultura de arcilla ejecutada con singular arte; tendría el tamaño de un brazo y representaba a una mujer joven que dormía desnuda, de lado e inclinada hacia el lecho. Su redondez y carnosidad eran de ver, que parecía una hembra sacada de la naturaleza.

Al voltearla no pude por menos que mostrar mi sorpresa.

—¿Hermaphroditós? —pregunté.

El joven orador, el llamado Torrigiano, asintió.

La figura desnuda mostraba una verga junto al nacimiento del muslo. El contraste con aquellos pechos de hembra hacía que la vista deambulase insegura de los unos a la otra, sin saber qué carta pudiera ser la acertada.

La corte entera me observaba, atenta al dictamen. Era llegado el momento de hacer mi trabajo; y a la dicha encomienda entregué mi saber.

Acerqué la nariz a la imagen y la olí. Humedecí el dedo en saliva y lo pasé por la figurilla para luego devolverlo a mi boca. A fin de examinar de cerca la figura, extraje de mi túnica un cristal que agranda los detalles. Mirando a través de él se me escaparon un par de gruñidos de satisfacción.

Concluido mi examen, guardé el cristal de aumento y me giré hacia el joven.

—¿Eres tú, por ventura, muchacho, el autor de esta… falsificación?

3

Una exclamación de sorpresa corrió de boca en boca a lo largo de la sala. El joven Torrigiano afectó indignación.

—¿Falsificación, decís, signore? ¡Juro que la obra se trata de una antigüedad verdadera de la inconmensurable Roma clásica!

—Ah, lo juras —repliqué muy divertido.

—¡Lo juro y lo perjuro!

—¡Silencio, coño! —tronó la voz del rey; el eco recorrió varias salas de Poggio Reale.

De malísimo humor, su majestad me señaló con el dedo.

—Habla —dijo.

Y vaya si hablé.

—Ni el olor ni el gusto de esta talla son antiguos. Su autor la hizo primero y luego la enterró en algún barro de vid. Pero unos solos días bajo la tierra no dan el color y el olor característico que infunden quince siglos.

Señalé al petulante y añadí:

—Has querido hacer pasar por antigüedad, joven amigo, lo que no es sino obra recientísima.

Como quien sale de entre bambalinas, de detrás del ganapán dio paso al frente un compañero, tan joven como él; tenía el gesto adusto, y una chepa le coronaba la espalda. La nariz la llevaba aplastada, como rota en peleas de taberna.

—El tasador tiene razón, señoría —dijo con tanta resolución como dignidad—: no se trata de ninguna antigüedad. La talla es obra mía.

La corte entera quedó de piedra; su compañero no acertaba a cerrar la boca, tenía la tez muy sin sangre.

Se alzó el furioso rey Ferrante, decidido a darles a estos estafadores tantos azotes como ducados habían pedido, mas intervine yo enseguida:

—Esperad, signore mío, os lo ruego.

Callaron todos, aguardando; y me dirigí al joven huraño.

—Tú. Acércate.

Así lo hizo el bruto de la chepa, se plantó ante mí. Llevaba el pelo sucio y muy rizado; a fe que no podía decirse de él que fuera agraciado, le mecían los ojos dos bolsas y estaba tan flaco que recordaba a un pellejo relleno de huesos. Mas donde su compañero había arrugado el hocico y ahora no se atrevía a respirar, este, en cambio, se erguía ante mí con fiereza. Tenía los ojos de un demente.

Pregunté:

—¿Cómo te llamas y de dónde vienes?

—Mi nombre es Michelangelo Buonarroti, señoría —respondió—; de Caprese.

—Enséñame las manos, Michelangelo.

Obedeció. Dio a ver las manos de un campesino; recias, callosas, acostumbradas a trabajar o a picar piedra. Eran tan toscos su mirada, sus andares y sus gestos, tan rudo al hablar que más pareciera pastor de ovejas que escultor.

—¿Quién te ha enseñado a modelar así la arcilla?

Intervino el otro joven, remordido:

—Somos aprendices, señoría. Hemos estudiado con el maestro Ghirlandaio; y con Bertoldo di Giovanni, también.

—No me ha enseñado nadie —corrigió el tal Michelangelo, muy serio—. Es Dios quien esculpe a través de mis manos.

Reconozco que me divertía, tal soberbia en un muchacho.

Sorprendí a la reina Juana examinando la figura con deleite, muy admirada. Era tal la maestría con la que estaba modelada que obligaba a la luz a detenerse, dándole tal rubor a las venas de arcilla que podía confundirse con el latir de la vida.

—La talla… —señalé—, me atrevería a decir que, aun no siendo antigua, agrada a su majestad, la reina. Y con razón, mi señor —concluí en dirección al rey—. El amigo Michelangelo tiene tanto mundo como un burro de molino y es sin duda un truhan; mas una cosa es segura: Dios gusta de usar a este bruto para modelar el barro.

Hinchó el pecho el joven capresano, muy envanecido, quedándose con los aprecios y desatendiendo los descréditos.

El rey Ferrante contempló al Hermaphroditós con ojos de quien ya prepara la bolsa.

—¿Y cuánto estimáis, Fernando, que pueda valer esta arcilla?

—No es fácil encontrar un acabado de tanta pericia —contesté mirando la figura; e hice al fin mi tasa—: La tercera parte de cuanto os pidieron. Menos un sexto que será para mí, por la embajada.

La reina miró a su marido; y Ferrante, tras un momento en que parecía pensárselo, accedió al fin con un leve asentimiento.

Aplaudió entusiasta la corte entera, y exhaló un suspiro el joven Torrigiano, viéndose libre de los azotes. El tal Michelangelo no parecía contento, sin embargo: estimaba que su obra valía más.

—¿Creéis, Fernando —me dijo el rey por lo bajo—, que esta obrita del tal Michelangelo llegará un día a valer algo?

—No me cabe la menor duda, signoria.

Los tunantes recibieron una bolsa con monedas y salieron al fin; iba el bruto muy contrariado. Supe que estos dos muchachos peregrinaban por el país a la busca de sustento tras la muerte de su protector, Lorenzo el Magnífico, pese a que eran en realidad acérrimos enemigos entre sí: el tal Torrigiano le había aplastado la nariz de una pedrada al Buonarroti.

4

Era la hora de los juegos de tarde: damas y príncipes se encaminaron hacia el jardín mayor, orgullo verdadero de Poggio Reale. El rey Ferrante se había traído de Florencia a los mejores artistas jardineros para diseñar paisajes en miniatura de aromáticos frutales y bosquecillos moriscos al modo de Valencia, con exóticas palmas, bajo cuyas ramas se calentaban al sol Apolos y Dianas en mármol.

Me fui retirando mientras todos salían y acabé por refugiarme en la penumbra del salón, donde pude dar rienda suelta a un larguísimo bostezo.

—¿Bostezáis como un hurón, Fernando?

Incliné la cabeza hacia la reina Juana, que acudía también al jardín. Ella, sonriendo, me dedicaba aquella mirada suya, penetrante.

—Nada os proporciona ya diversión —añadió—. Tened cuidado: eso es que estáis envejeciendo.

Sin aguardar mi respuesta se dirigió a las puertas, escoltada por las risas de su eterno séquito de doncellas. No estaba errada: los lujos de la corte napolitana me aburrían; los coqueteos e ingenios que en otra época me habían entretenido, hoy se me aparecían como una liquirizia masticada mil veces.

Quedé al fin solo en la enorme estancia.

A través de las puertas entreabiertas vislumbré el cuadro que se me pintaba en el jardín: aquí y allá sorprendían al paseante las fuentes, viajes acuáticos y demás giochi d’acqua; los sirvientes repartían entre los invitados dátiles valencianos, agua de limón y pequeñas figuras de animales realizadas en azúcar. El príncipe heredero observaba cómo su hijo y su hermano jugaban al jeu de paume, con palas de madera y pelotas de piel de oveja traídas de París. Al fondo, el infante Carlos abrió una llave, escondida entre dos cisnes de hierro, y pequeñas gotas de vapor salpicaron a un grupo de doncellitas, que chillaron estorbándose unas a otras en su huida.

—Mi familia —suspiró una voz a mi espalda.

Todavía le quedaba al rey una breva en la mano, abierta a medio morder, y la contemplaba ensimismado, como quien observa una calavera.

—He cumplido setenta, Fernando, pero tengo los cojones de un toro; todavía puedo dar placer a una esposa de treinta y nueve años. Entre estas y aquellas he reunido dieciocho hijos; y ninguno, ni uno solo, tiene el carácter necesario para sostener esto cuando yo falte. Son débiles, Fernandino.

Echó la vista hacia el exterior.

—Ah, Napoli, vaffanculo! —dijo, y escupió una pielecilla de breva en el suelo de mármol.

Mi experiencia en la corte de París o Aragón me había ya enseñado que si un rey despotrica lo mejor es prestar atención a un punto en la distancia y callar.

El rey Ferrante suspiró con largura.

—Sígueme —dijo enseguida—, tengo un encarguito para ti.

De cómo el rey Ferrante me hace un encargo que desbarata mi vida

1

travesamos varias salas rumbo al ala del oeste, que alojaba las habitaciones del rey.

No era la primera vez que Ferrante me daba paso a sus aposentos privados; siempre me inquietaba traspasar aquellas puertas, pues estaban custodiadas por guardias armados de arcabuz. Yo mismo había sido testigo de que no vacilaban ante una orden del rey: tengo grabado en mi pupila el gesto de asombro del joven conde de Carinola cuando cortaron su garganta. Su cuerpo fue desmembrado y exhibido en las afueras de la muralla. «Nunca me tembló la mano para segar los cuellos de los traidores —me decía a menudo el rey Ferrante—, aunque me suplicaron de rodillas por la vida de sus hijos. Les enseñé a esos estirados, putos todos, que sí llevo dentro la Casa de Trastámara. ¡Yo soy su jodido rey, ya pueden acostumbrarse!».

Al cruzar la quinta puerta, cayó sobre nosotros un cuervo: era el físico real, un madrileño llamado Leguineche. Era tenido por sabio en medicina; a mí me producía angustia su tez amarilla y las comisuras de la boca escarbadas hacia abajo, siempre tristes, como si en cada caso esperase lo peor.

—Majestad —dijo Leguineche saliendo al encuentro del rey—, lleváis más de treinta y dos horas de retraso. Ello no es bueno. Nada bueno. ¿Habéis comido fruta? —Le tendió un frasquito de líquido ambarino que el rey agarró de mala gana.

—¡Lo que no es bueno es esta bazofia nauseabunda de ciruelas que me haces tragar a todas horas, matasanos!

Un incansable penar de los intestinos venía torturando a su majestad desde hacía meses y el cuervo vivía obcecado en estudiar los excrementos del rey. Había dispuesto allí una pulcra vitrina donde se exhibían las heces de Ferrante cuidadosamente etiquetadas en frasquitos: Febris dysenterica. Diarrhea. Rehuma ventris. Fluxus cruentus. Flumen dysentericum. Flusso.

Sonó algo en el real estómago, un gorgoteo.

—¡Ave de mal agüero, largo de aquí! —gritó Ferrante—. ¡Desaparece!

Y volcó de una brazada la vitrina con los frasquitos; vinieron a romperse con estrépito y derramaron su repugnancia en las baldosas. El cuervo, atónito, abrió la boca para dar salida a una protesta, pero a Ferrante le llameaban las pupilas.

—¡Que te vayas donde la furcia de tu madre! ¿Acaso no habla claro el rey?

Se retiró el doctor.

El rostro de Ferrante se tornó lívido; languidecía toda aquella real majestad. No hubo de decirme cuál era el mal que le afligía, no había más que verle: el rey Ferrante I se estaba muriendo.

Estando ya solos él y yo, pregunté:

—¿Os han dicho cuánto tiempo?

2

—No me da ni un año, este pajarraco —respondió él. Le caían goterones por el cuello—, pese a todas estas porquerías que me hace tragar. Ya es tarde, llevo meses deshaciéndome.

Un retortijón le hizo doblarse y su majestad acudió al asiento real; apenas le dio tiempo de bajarse las calzas.

—Maldita sea la sangre de san Genaro.

Se oyó un grueso ruido en los intestinos del rey y se fue de vientre entero como si descargase un cubo de ponzoña desde las entrañas.

El real asiento, regalo enviado desde Milán por su nieta Ysabel, había sido la comidilla de la corte. Se trataba de un ingenio capaz de mezclar dos partes de agua caliente y una fría, lo que aseguraba una comodidad en las deposiciones. Se le había encargado a un pintor del que yo ya había oído hablar, pues era válido en muchos campos; había venido desde la minúscula Vinci y hoy era artista e inventor muy celebrado.

Al ver que me retiraba discreto hacia la puerta, rugió su majestad:

—¡No he dado permiso para que te vayas! —Y añadió entre retortijones—: Guárdate tus pudores de doncella; quédate. Hemos de hablar —añadió—. Ya te dije que tenía que encargarte una cosa.

El hedor se extendió por la habitación y yo traté de permanecer estoico.

—¿Acaso una tasación para otro regalo que le queréis hacer a Juana?

—No, amigo mío —dijo Ferrante en un hálito—, no es del tasador de quien preciso esta vez, sino… del viejo Fernando.

No hubiera sido peor mentarme al diablo.

3

El rey me observó gravísimo, esperando respuesta.

—¿No dices nada?

—¿Qué puedo decir, mi señor, si vos mejor que nadie sabéis que me retiré hace mucho?

Ensombreció el semblante del rey. Hablaba como si temiera pronunciar las palabras.

—Hay un hombre. Un hombre inteligente y peligroso que nos ha traicionado. Tienes que darle caza, Fernando.

Levantó la cara sudorosa y me clavó encima aquellos ojos amarillos.

—Porco Dio, tienes que volver.

Fue como si aquellas palabras hubiesen ahogado el aceite de las lámparas: el mundo se volvía más oscuro, que me estuviera quedando ciego solo podía significar una cosa.

Balbuceé una evasiva y comencé a retirarme hacia la puerta.

—Estás muy pálido —dijo su majestad—. Madonna mía, no me digas… ¿Te va a dar un ataque?

Cada momento que pasaba ahora en Poggio Reale suponía para mí un grave peligro: mi vieja enfermedad iba a jugarme una mala pasada allí mismo; tenía que escapar.

El rey Ferrante gritó.

—¡Leguineche! ¡Matasanos del demonio!, ¿dónde estás?

Irrumpió el doctor y al verme señalado por su majestad se vino hacia mí con los brazos ya prestos a recogerme.

Braceé entre sus manos como si apartara las ramas de un arbusto. Dieron comienzo los primeros síntomas: la cabeza se me iba, el cuerpo dejó de obedecerme.

Mientras algo tiraba de mi espíritu como si fuera un títere y lo elevaba por encima del cielo, en el mundo terreno mi pobre cuerpo caía hasta estrellarse contra una mesita de ágata.

El Gran Mal estaba aquí.

Mis músculos entraron en guerra unos con otros. Hizo falta toda la fuerza de aquel inútil para contener las convulsiones.

—¡Ēpilambáneim! —murmuró el médico en griego, reconociendo los síntomas de mi enfermedad—, que san Valentín nos proteja.

—¡Rápido, que muerda algo! —rugió el rey—, ¡se va a destrozar la lengua!

—¡Cuidado, majestad, no debéis respirar el mismo aire que él!

La llegada de un ataque del Gran Mal puede recordar a la intoxicación por ciertas hierbas y raíces: mandrágora, belladona, adormidera… A mí, sin embargo, me sucede lo contrario que con los dichos fármacos; con el ataque siento una gran lucidez, mi atención se concentra en detalles particulares. Escuché el sonido de los planetas girando alrededor de la Tierra; los lentísimos graves de Saturno y los agudos de Mercurio conformaban una armonía bellísima.

Gritos inaudibles escapaban de mi boca llena de espuma. Los dedos se agarrotaron hasta hundir las uñas en mi carne; eran más fuertes las convulsiones.

Y entonces, cuando estaba a punto de unirme a Dios en las esferas celestes, aquí abajo, en el mundo, todo se volvió negro.

De cómo despierto entre sábanas de rica seda

1

l abrir los ojos vino a mí una sensación bien conocida por desgracia: esa que siempre sigue a uno de mis ataques. Era incapaz de recordar quién era o dónde estaba; me hallaba como recién nacido dentro de mi cuerpo.

Me descubrí acostado encima de una cama, en un cuarto muy sobrio adornado al modo aragonés: con apenas dos sillas de cadera, un brasero y un pequeño gabinete.

Enjugaba mi frente una de las damas de la reina, una aragonesa flaca y estirada.

Detrás, de pie, me observaba la reina Juana, muy atenta a mis reacciones. Al verme despierto amagó una sonrisa.

—Nos habéis dado un susto de muerte, Fernando.

Recordé de pronto quién era yo, entre el alivio y un cierto disgusto.

—Siento —dije sin poder moverme, aún— el lamentable espectáculo, mi señora.

—Callad, no digáis bobadas. Lo importante es que os restablezcáis lo antes posible. Mucho me concierne vuestra salud, me hallo resuelta a que no pueda ocurriros nada. —Bromeó—: ¿Quién sino vos podría recomendarme las obras que harán palidecer de envidia a los Medici?

Esbocé una sonrisa cansada.

—Siendo así procuraré no morir, majestad, y haceros buen servicio de por vida.

Doña Juana era la hermana pequeña del rey de Aragón —que en aquel entonces todavía no era el Católico—. Juana había aceptado casarse con su viejo tío, el rey Ferrante, de Nápoles, aliado formidable de Ysabel y Fernando. El carácter contenido y melancólico de Juana me agradaba, pues, siendo ella muy consciente de haber sido una mercadería política, se había adaptado con valentía a la corte napolitana, a la que había traído un gran refinamiento. El suyo era el temple de una verdadera reina.

Dio unas palmaditas sobre mi mano y se dirigió a la dama de honor.

—Dejemos al caballero que descanse. Ha sido el calor, sin duda.

—Sin duda —respondió la joven con mucha mala baba.

La reina y su dama salieron de la habitación; quedé a solas.

La de la baba, Juana de Aragón y yo sabíamos perfectamente lo que me había ocurrido: un ataque del Gran Mal. Solo la amistad que me unía desde hacía años a la Real Casa me libró ese día de ser expulsado de la corte napolitana. En cualquier otra parte se me habría considerado un apestado poseído por los demonios, o sujeto al castigo de Dios por haber cometido terribles pecados.

—Mis físicos afirman que tu enfermedad puede ser contagiosa, Fernando —dijo el rey Ferrante poniéndose en pie allá, al fondo de la alcoba.

—No os había visto, majestad.

—Ni Juana ni yo nos hemos despegado de ti en este rato que permaneciste ausente.

Agradecí el gesto con una inclinación de la cabeza.

—Los físicos que así piensan, mi señor —dije recuperando el tema—, son unos bárbaros ignorantes, pues este mal mío, como vos bien sabéis, fue la consecuencia de un golpe terrible en la cabeza, ocurrido la noche en que se decidió mi destino.

—Llamas destino a este retiro tuyo en el que te has instalado tan ricamente —replicó el rey, pensativo—. ¿Fue por eso, entonces, por lo que decidiste quitarte de en medio? ¿Por el Gran Mal?

Me encogí de hombros.

—Quizás me sentía viejo, también. Y no era la mía una profesión que soporte bien las debilidades que traen consigo los años.

Respondió Ferrante con un gruñido y se levantó para acudir hasta una mesa, en donde le esperaba una copa de oro. Ferrante contempló el mejunje oscuro que apestaba a ciruelas agrias y después se lo bebió con el gesto repugnado de un niño. Al acabar se limpió la boca con el antebrazo y dejó la manga manchada de negro.

—Hace años, cuando te marchaste, ocupó tu lugar otro perro. Parecía imposible sustituir a alguien como tú, Fernando, pero lo encontramos; tan primero en habilidad como tú mismo lo eras; tan descreído como tú, con la misma agua helada recorriéndole las venas.

Un espectro se abría paso a codazos desde las más oscuras profundidades: estaba yo a punto de conocer la existencia de Conrado Racú.

2

—Tu antiguo maestro y señor Malpartida lo hizo llegar hasta nosotros con mucha recomendación; Racú parecía perfecto.

Me senté en la cama, sabiendo que nada de lo que dijera Ferrante podría hacerme volver a mi antigua vida, y busqué los borceguíes para calzarme.

Su majestad tomó apoyo en una cómoda.

—Conrado Racú comenzó a trabajar para Fernando e Ysabel en los mismos modos que lo habías hecho tú tiempo atrás; también para mí, cumpliendo más o menos el mismo tipo de misiones. Tú me entiendes.

—Es porque os entiendo, majestad, que debo rechazar vuestra proposi…

¡Bom! Ferrante dio un puñetazo en la cómoda; fue como un mazazo.

—¡No es una petición, me cago en san Puccio! —bramó—, ¡es una orden!

Quedé inmóvil a los pies de la cama; no faltaba quien había perdido la nariz por menores insolencias.

El rey apretó los dientes; comenzaba a hacer efecto el mejunje. Estaba sudando.

—Hace un año encargamos a Racú que encontrara un… pergamino.

Acaso vio en mis ojos cierto interés, pues enseguida, como la serpiente que embelesa al ratón, añadió:

—Un pergamino antigüísimo, de los que solo hay uno. Una joya de los tiempos clásicos.

Había esto encendido mi curiosidad, por cierto. Adelanté un paso con gesto intrigado, que puso sobre aviso a Ferrante.

—No me pidas que te cuente más —dijo—, que eres tú muy curioso; por ahora te basta con saber esto.

—Bien —concedí yo—. ¿Racú encontró el pergamino?

—Iba precisamente a comenzar su búsqueda cuando ocurrió una fatalidad. Una mañana, Racú cayó al agua y desapareció al pie de la Lanterna.

—¿Desapareció?

—Ahogado —respondió el rey—. Vi su cadáver, Fernando, con estos ojos lo vi, en la sala de disecciones de Constanza Calenda, cuando lo recuperaron una semana después.

Una sombra le cubrió los ojos.

—Pero no era él. No era el malparido. Nos engañó a fin de hacerse pasar por muerto y tener vía libre para buscar el pergamino por su cuenta.

De cómo de entre los muertos conozco la incertidumbre

1

l más noble de los afanes del hombre es este —susurró la voz de Constanza Calenda—: conocerse a sí mismo.

¡Choof! El agua se extendió por las losas del suelo, arrastrando consigo sangre y despojos infectos. Mucho habrían de asombrarse los buenos ciudadanos si vieran cuántas y qué hediondas calamidades pueblan cualquier cuerpo bajo la piel.

El estudiante, un mozo que no alcanzaba diez y siete años, arrojó un segundo barreño que arrancó del enlosado inciertos pedazos de tripas, amén de otros restos más sólidos. ¡Choof! Yo conocía al muchacho Guido de haberle tasado unas valiosas Korai a su acaudalado padre, y no dejaba de maravillarme verlo allí de rodillas, frotando con empeño a los pies de la mesa. La sed de conocimiento es una droga poderosa.

Dijo la anciana:

—¿Qué es esto, Guido?

—Es el tabique entre los ventrículos, signora —respondió el alumno.

—Tómalo en tus manos. Sopésalo. Hazlo siempre así, nunca dejes que el disector y el ostensor hagan tu trabajo por ti; un verdadero sanador ve con sus propias manos.

El muchacho se echó atrás las mangas de rico brocado y hundió las manos en aquella amalgama de vísceras. Extrajo del cadáver una masa rosada.

La sala era el lóbrego refectorio de un convento abandonado. En la bóveda, las pinturas de los santos apóstoles miraban con asombro abajo, a las mesas donde yacían cadáveres con la piel cérea y las partes pudendas ocultas bajo paño, tumbados ahora donde otrora se comía y cenaba. Aguardaban turno a que Constanza Calenda hendiera las manos en ellos. Un obispo, sobrino de la vieja Constanza, le había rubricado la imprescindible autorización de la Iglesia para diseccionar cadáveres.

A sus setenta y siete años, Constanza Calenda era una institución en Nápoles. Instruida por su propio padre en la famosa Scuola Medica Salernitana, había humillado a muchos doctos, que no podían soportar semejantes merecimientos en una mujer, y ya nadie osaba discutir su sabiduría a la signora Constanza. Había dedicado la vida a enseñar medicina y anatomía en la universidad.

La Calenda se detuvo al reparar en mí: yo aguardaba bajo el arco de entrada al refectorio, a pocos pasos de distancia, observando callado entre las sombras.

—Signore —me dijo con cierta sorpresa—. Cuánto tiempo.

Y yo asentí.

—Constanza.

En cierta época de mi vida, muchos fueron los lazos que me unieron a la actividad profesional de Constanza Calenda; y fue mucho también lo que aprendí de ella. Analizar cadáveres es una excelente forma de averiguar cómo hacer pasar inadvertido un omicidio. No era, pues, la primera ocasión en que acudía allí.

—Confiaba en no volver a veros nunca —me dijo suspirando.

Avancé un paso, la luz de las velas iluminó al fin mis ojos; y dije:

—Vengo buscando un muerto.

Sonrió la vieja.

—Es el sitio indicado, entonces.

—Conrado Racú —añadí.

Y se le torció la sonrisa.

2

Sin mirar al chico, hizo un ademán en dirección a la puerta.

—La clase ha terminado, muchacho; déjanos.

El joven aprendiz, hecho a la obediencia, tomó su abrigo y pasó a mi lado sin cruzar palabra. El eco de sus pasos se perdió en el pasillo.

La vieja y yo quedamos solos.

—Conrado Racú está muerto —dijo—. Yo misma abrí su cadáver.

—Eso me han dicho. ¿Estáis segura de que era él?

—Lo vieron ahogarse.

Corregí:

—Lo vieron desaparecer bajo las aguas.

—Lo vieron desaparecer bajo las condenadas aguas y una semana después apareció un ahogado, justo en aquellas rocas del Molo, donde la Lanterna, cabalmente en el sitio donde cayó Racú, y vistiendo sus mismas ropas. Digo yo que dos más dos serán siempre cuatro.

En aquella misma mesa que yo tenía ante mí, Constanza me lo contó, se había depositado aquel cuerpo desnudo. Llevaba cuidadas las uñas de los pies, la delicada piel era tan blanca como la luna.

—Y coincidía en edad y figura con las de él —añadió la vieja.

En el rostro tumefacto del ahogado, la nariz estaba como blanda y semejaba formar un todo con los párpados; bien podía haber estado una semana entera en el agua, antes de haber sido encontrado.

—Maestra, ¿acaso no es posible que Conrado Racú hubiera matado a un infeliz, y guardado su cuerpo durante varios días en un barreño de agua para hacer irreconocible el rostro? Calenda, pensadlo bien: aquel teatro pudo falsearlo Racú para que todos creyeran que estaba muerto. Decidme: ¿pudisteis haberos equivocado aquella noche ante el cadáver?

—Tú buscas que te dé una respuesta cierta, Fernando, irrefutable.

—Así es, válgame el diablo.

3

Al salir del antiguo convento donde Calenda hacía sus disecciones, me aguardaba el carruaje real. Al acercarme, alguien abrió la portezuela desde el interior y asomó el rostro pálido del rey Ferrante.

—¿Te convences por fin? —dijo—. Racú se hizo pasar por muerto y nos traicionó.

Un calambre en el estómago le obligó a apartar el rostro apretando los dientes, hasta que el dolor fue poco a poco remitiendo, y por fin tomó un cartapacio que había traído consigo, repleto de papeles, gordo como un brazo, y me lo entregó.

—Aquí tienes toda la información que tenemos de él, para que lo conozcas como si fuera tu maledetto culo.

—Ferrante, las pruebas no son concluyentes, no tenemos más que indicios. ¿Por qué estáis tan seguro?

—¡Carajo! —replicó furioso—, ¡porque mis espías me informaron hoy de que Racú fue visto hace unos meses en el puerto de Cádiz!

Agaché la mirada, pensativo.

—¿Comprendes, Fernando? —añadió el rey—. Vieron a Conrado Racú, vivo. Sin duda se disponía a buscar por su cuenta, por su jodida cuenta, el condenado pergamino que nosotros le encargamos buscar.

Se fueron moviendo las bolitas que formaban el ábaco de mi mente; poco me importaba a mí aquel malparido, pero una cosa podía dar por cierta: muy importante debía ser aquel pergamino para que un espía de la Corona de Aragón y de Castilla y de Nápoles y de Seçilia hubiera decidido traicionar a tan peligrosos señores.

Temblaba Ferdinando I, el rey Ferrante, agarrado a la portezuela. Temblaba aquel toro, agonizante, pero en cuyos ojos latían dos brasas todavía.

—Encuéntralo, Fernando. Encuentra a Conrado Racú, quítale la vida y arrebátale de las manos muertas ese pergamino.

De cómo, a mis años, me reencuentro con el amor y la muerte

1

cudí a una tasca que frecuentaba mucho y que cerraba tarde. Allí, por tratar de ordenar un poco los pensamientos, pedí para cenar unos maccheroni alla piscatore. Aquella incipiente barriga mía atestiguaba fielmente que los nervios siempre me despiertan el hambre.

Absorto en la bamboleante superficie del guiso, me percaté. Mi vida napolitana se había reducido a ciertos paseos muy de mañana, a visitar studiolos y palacetes, acudir a fiestas que poco me importaban y departir con gentes que nada me decían; de vez en cuando realizaba alguna tasación, casi siempre de obras mediocres; hacía mucho, demasiado, que ni mi corazón ni mi cuerpo encontraban refugio en ninguna mujer.

La voz tuvo que insistir dos veces, era la hija del tabernero.

—Que si queréis un vasito de nuestro nocillo.

—Con una pizca de cardamomo —respondí—. Agitado, no revuelto.

Qué poder tan evocador tienen los olores; al aspirar aquellos vapores del delicado licor de nuez me vinieron al espíritu ciertos recuerdos golosos, ciertos sentimientos; parecían abrirse paso desde mis entrañas, a codazos, para asomarse al mundo a través de mis ojos y preguntar: «Bueno, bueno, ¿qué nos hemos perdido todos estos años?».

Nada más sacar de mi bolsita de terciopelo el trinchante de dos puntas en plata y bronce, advertí que desde una mesa cercana, y junto a dos muchachos, me observaba Guido, el pupilo de la maestra Calenda. Lo saludé con un leve asentimiento y él levantó su jarra de vino a mi salud. Qué imagen daría yo, sentado en aquella esquina, solitario, que Guido me preguntó si tenía hijos, si estaba casado.

—No encuentro a nadie que me soporte —respondí entre bromas y veras.

Procurando evitar una cierta mirada lastimosa, me devolvió una sonrisa y un consejo sincero:

—Buscaos una esposa, signore.

2

Era ya muy entrada la noche cuando regresé a casa.

Trataba de convencerme, reacio todavía a abandonar mi retiro y mi vida discreta; se me obligaba a perseguir al espectro que me había sustituido en el puesto, y que no dejaba de ser un remedo de mí mismo, con todas mis habilidades y acaso con mis mismas faltas y pecados. Con el tiempo habría de hallarme como asomado a un río, incapaz de atrapar aquel reflejo.

Reconozco, no obstante y a mi pesar, que el asunto del pergamino estimulaba mi imaginación. Anhelaba datarlo y escrutar la calidad de la piel, analizar la tinta y los dibujos que a buen seguro poblarían aquella piel cuarteada. Acaso fuera romano, o quizás egipcio, y me permitiera encontrarme con viejos dioses con cabeza de chacal.

Encontré, pues, que mi inquietud venía también acompañada de un agradable cosquilleo. Y me pregunté si en el fondo de mi viejo corazón no ansiaba de nuevo volver a los viajes, a la vida turbulenta del crápula que fui un día. Había yo olvidado aquella vieja excitación: la misma que sentía hace años, al vislumbrar delante de mí un horizonte de aventuras. Si ahora me negaba a retomar aquello, ¿no sería por conveniencia, por pura y simple vagancia? Era la prueba mi barriga, de cuánto y cómo me había acomodado a no hacer nada.

Al llegar a la esquina de la piazza de Lanfieri me detuve. Desde allí pude contemplar la discreta casona en donde vivo; voto al diablo que ante mis narices brillaba una luz en mi ventana.

Pregunté a mi criado nada más abrirme la puerta y no supo de qué le hablaba.

—¿Una luz dónde, signore?

Lo mandé a acostar y me encaminé hacia el dormitorio. La casa estaba en silencio. Avancé por el pasillo; allá al fondo, bajo la puerta, refulgía la débil luz de una vela. Aferré mi inseparable puñal romano, decidido a enfrentar a quien quiera que estuviera esperándome.

Abrir la puerta, verla y encogérseme los borceguíes fue todo uno; de haber estado a solas no me habrían dado las manos para persignarme. Habían pasado largos años, pero reconocí a la dama que se entretenía hojeando uno de mis libros, alta y rubia, adornada en suntuosos ropajes. Recé para que, por gracia del demonio, hubiera perdonado nuestro desencuentro último.

Al descubrirme, sonrió mirando el puñal y dijo:

—Demasiado pez para tan corta caña, Fernando.

3

Mantuve la guardia en alto, descreído del gesto amable, y le respondí en la lengua del Veneto.

—Federica. Una noticia de lo más feliz: vos, más hermosa que nunca, tan lejos de casa y en la mía.

Agradeció la galantería afinando aquella sonrisa que cortaba como un papel.

Tendió su mano hacia mí, mas yo rehusé acercarme.

Yo había conocido otros venecianos, astutos como zorros; mas ninguno tan pérfido como Federica Montebianco, ni tan inmisericorde con sus enemigos, que eran muchos. Que la Montebianco era del gremio lo sabía hasta el último de los espías de Europa. Trabajaba y mucho, sí, en Venecia, en Florencia, en Génova, a cambio de precios desorbitados. Era viuda, guapa y rica: combinación esta de lo más letal, aquí y en la China. No solo era hermosa la condenada, más que una Venus, sino más lista que el diablo.

Me observó con aquellos ojos suyos, de fuego. Luego sonrió como quien le quita importancia a una travesura y dejó el libro sobre la mesita de noche.

—Estaba visitando Nápoles, comprando perfumes y paños de Milán, cuando me dije que podía aprovechar para haceros una visita.

—Y disteis conmigo.

—No fue difícil, a pesar del apellido que lleváis ahora.

—Ese es el de hoy —respondí muy divertido—; mañana, ya lo sabéis, a lo mejor escojo otro.

—Es lo vuestro; cambiáis de nombre con tanta facilidad como cambiáis de piel.

—Esa facilidad tenemos las serpientes, Federica; pero eso vos lo sabéis mejor que nadie.

Antes de que pudiera enojarse, cambié de tercio con un hábil requiebro:

—Nápoles os sienta bien, signora.

—Fernando, no es el clima. Tampoco un don del Cielo, os lo aseguro; dedico mucho tiempo a mi donosura. ¿Veis este trenzado? Hora y media en manos de mi doncella. En fin, qué le vamos a hacer; es mi arma de trabajo. Preferiría usar, como vos —añadió señalando mi puñal—, el romano.

—¿Vos, un cuchillo, signora? Cuerpo de Cristo, ¿para qué? Seguro que tenéis a todos los hidalgos de esta ciudad en vuestras garras. Moved un dedo y correrán a daros lo que deseéis.

Puso una mueca, desdeñosa, y, despacio, muy despacio, comenzó a cruzar el cuarto hacia mí. Federica tenía cuentas que arreglar conmigo, mas yo no hice nada para huir o protegerme; ella valía el riesgo, supongo.

Estaba descalza y cuando su planta se apoyaba en la madera del suelo, dejaba una huella leve, como de agua, que brillaba un instante y se esfumaba enseguida. Me pareció que se relamía una hambrienta felina, presta al salto, y vigilé su mano, atento a si escondía un cuchillo en los pliegues de la saya. Por desgracia, mi mala vista —los años no perdonan— me impidió distinguir si estaba o no armada.

—Cuánto preferiría tomar lo mío con la espada —replicó—, como un hombre. Cabalgar y blandir un arma; golpear, rajar y llevarme tripas por delante. Clavar bien hondo mi acero en los estúpidos.

Sonrió. Estaba ya muy cerca. Se inclinó entonces hacia mi oído y susurró:

—El mundo, Fernando, pertenece a los hombres. Cuántas veces he soñado con tener una verga entre las piernas.

La mía, por cierto, dudaba entre encogerse o crecerse: me retiré un paso como si se me acercara un torrente de agua helada.

Por un instante lamenté haberla dejado sola y compuesta hace años, en aquel dormitorio. Paladeé de nuevo las formas sinuosas que había entrevisto entonces y me maldije a mí mismo por haber preferido llevarme la carta.

—El mundo puede, signora —respondí—, pero ¿a quién sino a vos, terminan perteneciendo los hombres?

Esto la hizo sonreír.

—Siempre fuisteis un truhan. Ya lo erais hace años, de muchacho.

En mi interior, todo yo gritaba por acuchillarla presto, antes de que ella atacara primero; habría sido esto lo más prudente, mas no es esta mi condición, sino la ligereza, de la que, una vez más, hice gala acercándome a ella.

—Decidme pues —dije ladeando la sonrisa—. ¿Habéis pensado mucho en mí, todos estos años?

4

La última vez que la Montebianco y yo nos habíamos visto me hallaba en la delicada misión de enmendar una debilidad real.

La mismísima reina de Nápoles había escrito una carta procaz a uno de los lacayos de su corte. Solo puedo sospechar cómo fue esta carta a parar a manos de la Montebianco, mas allí estaba la cartita, en su secreter, aguardando a que Federica le sacara buen beneficio chantajeando a su serenísima majestad.

En esa ocasión, como digo, quiso el diablo que nos solazáramos. Mientras Federica Montebianco, bien convencida de tenerme seducido como a un bobo, se entretenía en quitarse todas las capas de ropa, robé de su dormitorio la carta robada.

Que un caballero la deje plantada es cosa que no debe ocurrirle con frecuencia a la Montebianco, y bien tuvo que picar su orgullo. Más de seguro no fue esto último lo que la enfureció, sino que le hubiera robado la carta.

Algunos tiempos y algunos kilos después, volvíamos a encontrarnos en las mismas. Federica se desató el tocado; cayeron los pálidos rizos sobre la frente, allí donde el pelo no estaba apretado.

—A lo largo de estos años —dijo—, jamás he pensado en vos.

Esta vez no traía, a Dios gracias, varias sayas de ropa interior. Muy pronto se quitó la que llevaba y su piel desnuda tomó el brillo plateado de un pez.

—Vuestra belleza —dije admirado— no parece de este mundo.

—¿Me suponéis un fantasma, acaso? —Rio ella, tan cómoda desnuda como si llevase chalequillo y gorguera—. Vos, Fernando, no creéis en aparecidos.

Sonreí. La tenía a un palmo; ella llevaba solo una gargantilla de cuentas rojas. Entrelazados con el deseo que me inspiraba su boca, giraban en mi mente los miedos a que me degollara allí mismo. Pensé en suplicarle. «Déjame huir, Federica. Estoy agotado».

Me mostró las manos. No había puñales.

Solo entonces, y aferrando mi cuchillo, dejé que me rodeara con sus brazos y me entregara sus labios.

5

A mi lado en la cama, acurrucó la cabeza en mi hombro.

Ambos sudábamos, y cuando se levantó una brisa en la ventana la apreciamos como un regalo bondadoso. Por allí entraba el olor característico de la madrugada napolitana, a pan caliente y a mar.

—Los dos nos hemos hecho viejos —dijo sin amargura.

La edad de Federica Montebianco era uno de los secretos mejor guardados de la cristiandad, pero yo calculaba que debía rondar los cuarenta, era algo más joven que yo. No había decaído su hermosura con los años, al contrario; la edad había añadido un invicto atractivo.

Sonreí por no querer abundar en el tema.

Mirábamos al techo, desnudos sobre las sábanas y entregados al silencio. Mi mente navegaba lejos, en pos de un pergamino y del hombre que me había sucedido en el cargo.

—Doy un maravedí —dijo ella— por vuestros pensamientos. Esta noche no lleváis a una mujer en la cabeza, Fernando, sino… a un hombre.

Tragué saliva y callé: cuando uno calla siempre puede aparentar inteligencia, cosa que ocurre pocas veces en cuanto se abre el hocico.

Era claro que buscaba tirarme de la lengua, y añadió:

—¿Habéis encontrado ya a Racú?

Esta mujer era fiel a su condenada costumbre de leer en mí como si yo estuviese hecho de vidrio. Aquella mención me descompuso, mucho tuve que batallar para no mostrar mudanza en mi gesto.

—¿Qué sabéis vos de ese?

—¿Yo? Nada. Murmuran en todos los mentideros que fuisteis donde la Calenda, a preguntar por él.

—Para asegurarme de que estaba muerto —respondí yo sin caer en la trampa de seguirle el hilo.

Encontré algo nuevo en sus ojos negros que no casaba con su frialdad de dama veneciana, pero la costumbre de desconfiar estaba enraizada en mí —no en vano era esa desconfianza la que me había mantenido con vida—. Imposible olvidar que ella era Federica Montebianco: quienes habían intentado conquistar su cima debieron trepar un largo camino sembrado de cadáveres. Todos compartieron el mismo destino: al llegar a lo alto, ella los había hecho rodar hacia el precipicio.

Acarició mi barba, larga y canosa, como si quisiera buscar en ella un recuerdo.

—Desconfiáis de mí. Y hacéis mal, porque ya no soy la que era. Mis intereses ahora son otros.

Se levantó del lecho para dirigirse al escritorio, donde había dejado sus ropas. Hurgó en ellas, buscando algo. Tenía dos hoyuelillos en la parte baja de la espalda, que parecían un arte del mármol.

—Azúcar, Fernando —eso dijo.

Volvió trayendo con ella algo oscuro y alargado. Se sentó de nuevo a mi lado en la frazada y me mostró aquel palo. Lo mordisqueó. Sacó graciosamente la lengua, llena de una sustancia parduzca.

—Azúcar, el negocio del porvenir. Fijaos que de tan agostado trozo puede nacer una planta. Pienso llevar algunos cultivadores a la isla de la Madera, allí hay muchos que saben plantar la caña. Para eso estoy eligiendo tierras. El azúcar de caña me va a hacer rica, amigo mío. ¿Queréis probarla?

Quiso hundir en mi boca aquella lengua llena de dulce, como una niña que busca fastidiar a otro chiquillo.

—¿Entonces es cierto? —pregunté escapando de sus labios—. ¿Vais de verdad a disponer vuestra hacienda en esa isla donde Cristo perdió los clavos?, ¿vos, que dictáis cuál es el color de la seda que toda Venecia llevará en primavera?

—Esta noche insistís en ofenderme. —Rio—. ¿Tan frívola os parezco?

—Claro que sí, pero os ruego que me perdonéis.

Su pelo rubio cayó sobre mi pecho mientras me enroscaba las piernas como gratísimas serpientes. Susurraba.

—He visto a muchas mujeres resbalar por el camino de la podredumbre, Fernando, aferrándose a la estéril búsqueda de placeres que ya no se les ofrecen.

Los dientes y labios de Federica Montebianco perseguían mis viejas cicatrices.

—No, no será ese mi destino —añadió—. Una joven puede ser pobre si es hermosa, pero una vieja… Una vieja debe ser rica.

—Ya sois rica, signora.

—Nunca es suficiente —replicó—. Quiero más.

Aquí apretó los dientes.

—Y estoy a punto de conseguir los dineros que me faltan para la inversión.

Antes de que pudiera moverse me moví yo. Fue un gesto, apenas, limpio y certero. Los ojos de Federica Montebianco se abrieron como dos ventanas asombradas. La hoja de mi cuchillo había atravesado su vientre.

6

Se deslizó de sus manos el puñal que había traído junto con la caña de azúcar, para acabar perdiéndose entre las sábanas; brilló un instante la hoja.