10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

UNA JOVEN TRADUCTORA ENFRENTADA DE NUEVO A UNA PELIGROSA TRAMA DE ESPIONAJE EN LA NEBLINOSA GALICIA DE POSGUERRA. UN OSCURO CENSOR OBSESIONADO POR ENCONTRAR A LA AUTORA DE UN MISTERIOSO MANUSCRITO. UN DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO REVOLUCIONARIO AMBICIONADO POR TODAS LAS POTENCIAS IMPLICADAS EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 1941. El nazismo avanza en Europa. El férreo control del generalísimo Franco, igual que un viento helado, sopla sobre los acantilados gallegos. José Luis Merinero es censor del Ministerio de Propaganda, un hombre amargado que ha perdido a su esposa y que transforma en cenizas los libros que toca. Una mañana, al censor se le encarga investigar un misterioso manuscrito titulado El enjambre, una trepidante novela autobiográfica donde la traductora Elsa Braumann relata cómo tiene que robar los secretos que una prestigiosa científica nazi esconde en cierto cuaderno rojo. Trescientas páginas de distancia separan a José Luis Merinero de la autora del manuscrito, pero a medida que el censor avanza entre espías, asesinos y traiciones, va sintiendo por ella una suerte de fascinación. Pronto advierte el censor que el empeño de Elsa está transformándola en una sombra. El manuscrito, sin embargo, es una obra inacabada: nada se sabe del desenlace de la misión y la traductora está desaparecida. Llevado por una insaciable sed de redención, el censor comenzará a investigar lo que en realidad le ocurrió a Elsa Braumann. Este hombre oscuro, al que ya no le quedaban esperanzas, cree que para ella hay salvación todavía.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 717

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

El enjambre

© Goretti Irisarri Vázquez y Jose Gil Romero, 2023

Los derechos sobre esta obra han sido cedidos a través de Bookbank Agencia Literaria

© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

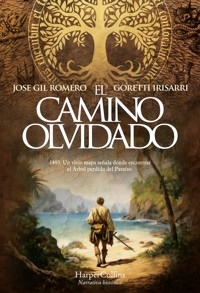

Diseño de cubierta: LookAtCia

Imagen de cubierta: Trevillion

ISBN: 9788491398677

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Citas

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Primera parte. Exposición

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Segunda parte. Peripecia

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Tercera parte. Catástrofe

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Anagnórisis

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Catarsis

Capítulo 1

Capítulo 2

Epílogo

Capítulo 1

Agradecimientos

A la memoria de mi madre, tan presente

J. G. R.

A Tere, en el noviembre más triste

A mi tío Juan, que me mostró una llavecita de hierro metida en un sobre

Y a mis abuelos, que salen a escondidas en alguna parte de esta novela

G. I.

Soy un hombre que antes prefiere perder, que ganar de manera injusta y despiadada.

PIER PAOLO PASOLINI

Dialoghi con Pasolini del semanario Vie nuove n.º 42 (1961)

Pero que el siglo XX es un despliegue

De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue

Vivimos revolcaos en un merengue

Y, en el mismo lodo, todos manoseaos.

ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO

Tango Cambalache (1934)

Dejadme la esperanza.

MIGUEL HERNÁNDEZ

El hombre acecha (1939)

1941

Después de una cruenta guerra civil, España vive los primeros años de la dictadura que lidera el general vencedor Francisco Franco.

Más allá de los Pirineos la vieja Europa se halla en guerra: París ha sido aplastada por la bota nazi y Londres sufre severos bombardeos. Hitler es dueño de buena parte del continente.

Rusia y los Estados Unidos evitan intervenir de momento; y aunque España también se mantiene neutral, lo cierto es que favorece cuanto puede al Gobierno nazi.

En ese entorno hostil, la comunidad científica está a punto de vivir una revolución: el descubrimiento de algo tan pequeño que cambiará para siempre el mundo.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. Comisaría de Investigación y Vigilancia. ORDEN DE BÚSQUEDA Y CAPTURA

REQUISITORIA:

A todas las Autoridades y Agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado procedan a la busca, captura y conducción de:

BRAUMANN, Elsa, hija de Friedrich Christian Anton y de Soledad. Natural de Köln, vecina de Madrid, de 34 años, traductora: habla alemán, inglés y español; pelo castaño, cejas al pelo, ojos negros, nariz regular, boca grande, color sano.

Se la llama, cita y emplaza a comparecer en el término de cinco días ante el Juzgado Militar de Madrid, a fin de ser indagada y conducida a prisión por los cargos de TRAICIÓN que se le imputan en el sumarísimo de urgencia número 4.534 de esta Auditoría, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y de incurrir en las demás responsabilidades legales de no presentarse la procesada en el plazo que se le fija ante el Tribunal que se señala.

Lo que traslado a Vds. para su conocimiento y cumplimiento de lo interesado.

Madrid, 23 de octubre de 1940

¡Arriba España!

Prólogo

1

—Qué estupendo —se dijo Elsa Braumann—; qué magnífico este principio.

Y como si las hubiera conjurado, las más oscuras instancias atronaron los cielos, celosas de su felicidad.

Fue su hermana Melita quien primero se apartó de la barandilla del barco.

—Va a llover —dijo. Las olas rompían contra el casco del Quanza; el mercante a vapor se alejaba ya del puerto, con rumbo a la negrura del océano—. Vente, Elsa, vamos a resguardarnos un poco.

La traductora no se movió, sin embargo. Contemplaba la imagen que ante ella se mostraba en la madrugada: la figura de aquel hombre abajo, en la dársena, caminando sin mirar atrás y perdiéndose en la niebla que cubría Oporto.

—Ya no volveremos nunca —dijo Elsa.

—¿A España? Mientras dure la dictadura al menos —replicó Melita. Y atrapó las manos de su hermana entre las suyas—. Pero estamos a salvo, que es lo que importa. Unos días de viaje y en cuanto pisemos Argentina ya no podrán detenernos, por mucha orden que tengan.

La noche olía a queroseno y a algas. A medida que se alejaban del puerto iban dejando atrás los caminos que las habían conducido hasta aquel mercante; qué lejos resultaban ahora las últimas semanas, el robo de aquellos documentos secretos. Las dos hermanas se habían escurrido igual que agua, de entre las manos de nazis y franquistas: medio mundo parecía perseguirlas. Todos aquellos sinsabores, sin embargo, se volvían tan oscuros como la inmensidad que ahora las rodeaba: el humano espíritu sabe deshacerse de los recuerdos amargos. Nada quedaba ahora sino mirar hacia adelante.

Hacía rato que les iban detrás los nubarrones de una tormenta y, si el barco giraba a sotavento, las nubes se movían tras él.

—Ya está lloviendo.

Las dos hermanas corrieron por la cubierta tirando de la maleta y en busca de un techado.

Bastaron unos segundos para terminar empapadas: a salvo de la lluvia bajo un tejadillo, parecían recién salidas del mar. Una marejada en miniatura recorría la cubierta de acá para allá, al capricho de la ola de turno.

El aire frío las hacía estremecerse cada poco.

—¿Estás bien?

—Sí —respondió Elsa. El miedo le revolvía las tripas, dejó escapar un hilo de aire y añadió—: Estoy bien, pero tengo una sensación rara.

—¿Una sensación?

—De que está a punto de pasar algo malo.

Una sombra apareció tras ellas y, en el cielo, de lo más oportuno, estalló un relámpago teatral.

—Venham comigo —les dijo el marinero. Los patillones le llegaban a la quijada.

Recelaban Elsa y Melita; se habían agarrado la una a la otra.

—¿Nos-nos lleva con los otros pasajeros?

—¿Otros? Não, não. No más passageiros a bordo. Solo ustedes.

Las dos hermanas advirtieron que el mercante cambiaba de rumbo y les dio un vuelco el corazón.

—¿Volvemos a Oporto? —preguntaron casi a la vez.

—Venham comigo, senhoras.

El marinero abrió la puerta que estaba a su espalda y las conminó a pasar. Las dos hermanas obedecieron y siguieron sus pasos hacia los intestinos de aquella vieja mole quejumbrosa.

Iluminaban el interior del mercante unas bombillas encerradas en plafones de metal. La sal se estaba comiendo la vida de aquellas paredes de hierro. Resonaban los pasos de los tres bajando las angostas escaleras.

La maleta que Elsa arrastraba estaba abollada, y al bajar cada escalón volcaba hacia la izquierda. Se le resistía igual que se le resistía depositar esperanzas en esa nueva vida al otro lado del océano, lejos de todo lo que conocían, sin recursos ni amigos.

No era correcto protestar, sin embargo: en decenas de barcos parecidos, otros desesperados como ellas atravesaban la oscuridad del Atlántico, huyendo de la cárcel franquista y la muerte. Confiaban en que, terminada aquella guerra espantosa, las fuerzas aliadas mandaran a Franco al mismo pozo al que intentaban mandar a Hitler. Entonces ellas podrían regresar a casa.

—Señor, ¿se puede saber adónde nos lleva?

—Sigam-me —respondió el marinero.

Acabaron por llegar a una puerta oxidada, de donde colgaba un cartel: «Proibido fumar. Não provoque chamas».

El marinero abrió y encendió la luz de un cuartito atestado de cajas y sacos, estas serían sus improvisadas camas hasta que llegaran a destino; colgaba del techo una bombilla rodeada de telarañas, que, al calor, enseguida empezaron a deshilacharse. Olía a polvo chamuscado.

—Seu quarto —dijo el hombretón, riéndose—. Primeira classe, só pra você.

Las dos mujeres pasaron tímidamente al interior.

—Recuérdame que no deje propina —observó Melita.

A su espalda, el marinero cerró de golpe la puerta.

Elsa intentó abrir, pero el hombre había echado el pasador.

—¡Oiga, abra! ¡Abra, por favor!

El marinero se alejaba ya por el pasillo canturreando una cancioncilla.

—Olê, mulé rendera… Olê, mulé rendá… Tu me ensina a fazê renda… Que eu te ensino a namorá.

Nada se veía a través del pequeño ojo de buey, sino la negrura; fuera ululaba una brisa espeluznante. Las hermanas Braumann habían colocado la maleta sobre un montón de cajas, pero no la abrieron. Sentadas en el suelo y aguardando, no cruzaron palabra durante horas; en el silencio retumbaba el rumor de las olas rompiendo contra el casco, aquel parecía el impasse de una cuenta atrás.

—Tengo el miedo en el cuerpo —dijo Elsa. Contemplaba el ventanuco como si temiera que una presencia espantosa estuviera a punto de penetrar en el cuartucho.

Melita, por quitarle hierro al asunto, probó a hacerla sonreír.

—Esto no es un almacén sino una despensa: los marineros nos van a hacer filetes y se pasarán la travesía alimentándose de nuestras ricas carnes.

Tardó un instante Elsa en suspirar aliviada y darle un codazo a su hermana.

—Eres tonta, no se hacen bromas con eso. ¿No ves cómo estoy?

—Como un flan. Por eso te van a comer. Con caramelo por encima.

Sonrieron las dos, pero por lo bajo, igual que si temieran atraer sobre ellas más infortunios. Sonrieron entre tanta pena y tanta angustia, por encima de los temores, y Elsa juntó su frente sobre la de Melita y respiraron la una el olor de la otra, tan familiar.

—Hasta en las bromas que haces te pareces a papá —dijo Elsa—. Yo debo de ser hija del cartero.

Era un lugar común entre las dos que Melita tenía los exactos ojos de su padre, con aquel bonito achinamiento en el rabillo y un permanente punto burlón. El carácter de Elsa, sin embargo, era el de su madre; más reservada, más apegada a las responsabilidades de la vida. Habían hecho buena pareja aquellos dos, padre alemán y madre española; el cielo eran los dominios de él; la tierra los de ella.

—¿Me prometes una cosa, Elsa?

—Lo que quieras.

—Prométeme que no me vas a dejar sola nunca más.

Juntas, tan pegadas, se convirtieron en un bloque sólido; ni la más helada de las aguas podría ahora hacerles mella.

La sonrisa de Elsa Braumann se impuso sobre el miedo.

—No voy a dejarte sola nunca más, Melita. Te lo prometo.

Estaba oscuro cuando un mal sueño la hizo despertar. Elsa abrió los ojos y consultó la hora en el reloj de su madre. Eran las dos de la mañana.

Se descubrió recostada sobre los sacos; tardó un instante en reconocer el almacén del Quanza y le pareció mentira haber robado aquellos planos para el servicio secreto británico, haber escapado hasta Oporto y haber conseguido pasaje clandestino en un mercante.

Creyendo así que todo había sido un sueño, Elsa Braumann experimentó el tremendo alivio de quien despierta de una pesadilla, pero eso duró apenas un segundo: se hallaba todavía en esa frontera que bordea la vigilia cuando en el exterior escuchó el borboteo del mar embravecido y se asomó al ojo de buey.

Estaba soñando todavía, de esto estuvo segura: a unos metros del mercante se dibujaba contra la luz nocturna la silueta de una joroba gigantesca que emergía del océano. Soñaba todavía, se dijo Elsa al ver el lomo de la ballena chorreando agua y bramando; y todavía sobresalió más el cuerpo del kraken, hasta que ella comprendió por fin.

—Ay, Dios mío; eso no es una ballena.

Cumplido el proceso de emersión, el submarino quedó flotando, negro y lustroso. No tardaron ni dos segundos en abrirse las escotillas y de ellas salieron varios marineros; acudieron unos al cañón de 76 mm que apuntaba hacia el infinito, y lo dirigieron hacia el Quanza. Otros prepararon una balsa hinchable que botaron al agua; estos iban armados con metralletas.

Acaso buscando escapar de aquel mal sueño, la traductora giró el rostro hacia el interior del cuartucho: estaba a punto de despertar a Melita, que dormía más allá tapada con su abrigo, cuando, desde la puerta, una sombra se abalanzó sobre Elsa Braumann; la atraparon unos brazos que parecían de hierro, unas manos grasientas le sellaron la boca.

Trató de forcejear contra aquella mole oscura que se la llevaba consigo. Melita ronroneaba en el mejor de sus sueños, ignorante de la desigual batalla que Elsa presentaba intentando gritar para advertirle; sin embargo, poco podía chillar bajo aquella manaza.

El hombre que la sacaba del cuartucho olía a sudor y parecía fabricado de ladrillos, a Elsa le resultó imposible objetar su voluntad a la de aquella tanqueta: esta batalla estaba perdida y enseguida se vio conducida mercante arriba a través de pasillos y escaleras; desandaban el camino que antes habían hecho con el marinero.

Elsa se imaginó atrapada al fin por los nazis; o por los hombres de Franco, quizás; y conducida de regreso a Madrid en donde sería sentenciada a muerte. «Me obligaron —diría ella en su defensa—. Secuestraron a mi hermana Melita, señoría, y me obligaron a robar aquellos documentos; yo no entiendo de política, solo soy una traductora que se gana la vida honradamente; yo no tengo ideales ni me meto en nada. Yo solo quería vivir tranquila, señoría, pero ellos me obligaron».

El hombretón que la llevaba en volandas abrió una puerta y la empujó hacia cubierta, una ventisca marina la recibió sin contemplaciones.

—Caminha —le dijo el bruto. Se trataba de uno de los marineros que servían en el mercante.

En la barandilla, observándola de arriba abajo con desdén, la recibió un hombre negro tocado con una gorra de plato.

—Soy el capitán Katanga Basteira —dijo. Vestía un jersey de cuello alto en color crudo.

El curtido lobo de mar gustaba de usar pocas palabras; las que dijo en portugués, siendo escasas, fueron de lo más esclarecedoras:

—Maldita la jodida hora en que permití que subieran a mi barco usted y su hermana.

Elsa tragó saliva.

Observó el submarino salido de sus pesadillas; allí seguía, para desconsuelo suyo. En lo alto de la torreta de la nave, un militar contemplaba al Quanza; la barba blanca resaltaba entre las formas oscuras del monstruo.

—En Oporto —añadió el capitán Basteira— se pusieron en contacto con nosotros por radio.

—¿Qué? ¿Los nazis?

Ya se aproximaba al mercante la balsa de goma, con seis marineros a bordo. Uno de ellos apuntó hacia el Quanza con un megáfono y resonó la voz metálica sobre la madrugada.

—Quanza’s tripulation! —dijo—, prepare to be boarded!

Cruzó Elsa los ojos con los del capitán Basteira.

—¿Ingleses? —preguntó.

El capitán enseñó los amarillentos dientes.

—Americanos. Van a subir a bordo: no intente usted nada.

Elsa adelantó un paso.

—¿Que no intente nada? ¿Por qué iba yo a…?

Los de la balsa se colocaron junto al vapor y les fue echada una escala por la que enseguida ascendieron cinco de ellos. Al llegar a cubierta, se adelantó un teniente norteamericano y saludó al capitán Basteira llevándose la mano a la sien. Hablaba uno en inglés y el otro en portugués, pero parecían entenderse gracias al universal idioma de la mala leche.

—Permiso para subir a bordo de esta bañera asquerosa, capitán.

—Haced lo que tengáis que hacer, muchacho, y salid de mi barco echando hostias.

Asintió el teniente. Tenía la nariz chata de un boxeador.

Observó a Elsa con curiosidad científica y preguntó:

—Elsa Braumann?

La mayor de las hermanas Braumann alzó la barbilla.

—Soy yo.

—Tiene que venir con nosotros, señorita.

Elsa creyó que un dardo helado le atravesaba el corazón.

—A qué se refiere con irme con ustedes.

Se adelantó el teniente de la nariz chata.

—Vamos. No tenemos mucho tiempo.

Elsa retrocedió un paso.

—Mi hermana —le dijo a Basteira, como en una súplica—. Mi hermana está abajo.

—Usted no lo comprende, señorita —replicó el hombre negro—. Tiene usted que acompañarlos a ese submarino.

Dos de los soldados apuntaron hacia Elsa con sus armas.

Fue un rayo de luz lo que despertó a Melita Braumann; un rayo de luz de luna que, acaso para llamar su atención, atravesaba el ojo de buey. Melita se lo apartó de la cara como quien manotea un insecto y, al descubrir que allí no había nada, abrió los ojos.

Estaba oscuro en el cuartucho, todavía era de noche y en el exterior se escuchaba la rompiente contra una superficie metálica.

—¿Elsa? —preguntó en el silencio la menor de las hermanas.

Pero nadie dormía a su lado en el pequeño almacén, Elsa había desaparecido y, como sacudida por un latigazo, a Melita la incorporó un miedo terrible.

—¡Elsa! —gritó.

Para entonces ya lo había descubierto a través del ventanuco: el monstruo a cierta distancia, flotando negro sobre las negras aguas; y unos hombres en una balsa de goma que, como si regresaran del Quanza, se aproximaban al submarino. En esa balsa, amenazada por unas metralletas, viajaba su hermana Elsa.

—Pero qué es lo que…

Saltó Melita hacia el ojo de buey y gritó espantada a su hermana. Fue el cristal que las separaba y la distancia y el fragor del oleaje los que acallaron sus gritos: Elsa no la escuchó.

Para entonces, los de la balsa ordenaban ya a la traductora que subiera por la escala y accediera a la cubierta del submarino.

Melita Braumann corrió hacia la puerta del almacén y necesitó forcejear con las dos manos para comprobar que estaba cerrada por fuera; probó a abrir y tiró y tiró y la puerta de hierro permaneció firme.

—¡Socorro! —gritó—. ¡No me dejan salir! —Qué ridícula se sintió pidiendo el auxilio de quienes la habían encerrado allí.

Regresó corriendo, saltó sobre los sacos y trató de abrir el ventanuco, pero estaba soldado por fuera.

Ya se encaramaba Elsa hasta la húmeda superficie del kraken; descalza, sostenía los zapatos en una mano.

—¡Elsa! —gritó Melita; y el vaho de su respiración empañó el cristal del ojo de buey y le impidió ver más—. ¡Coño!

Frotó el cristal, fuerte, rápido, temiendo que cuando recuperara la visión del exterior hubieran desaparecido todos, esfumados entre la bruma y las olas.

—¡Socorro! —gritaba—. ¡Socorro, se están llevando a mi hermana!

En el sumergible sonó una sirena; cuando Melita recuperó la imagen, los marineros que aguardaban en la cubierta del submarino acudían a las escotillas; saltaban al interior con orden y precisión milimétrica.

Un teniente con aspecto de boxeador acompañaba a Elsa a través de la resbaladiza cubierta del monstruo; ella permanecía descalza. Llegados a la escotilla, le ordenaron bajar.

—¡No! —gritó Melita.

Su hermana Elsa contempló aquel pozo. Antes de obedecer, sin embargo, dedicó una última mirada al Quanza; buscaba quizás el rostro desesperado de Melita asomando tras uno de los ojos de buey. Melita le hacía señas desde detrás del ventanuco, golpeaba el cristal. Pero Elsa no la vio: ni siquiera pudo compartir con su hermana una última mirada de despedida.

Entregada a su destino, la traductora descendió por la escalerilla hacia la oscuridad.

—¡Elsa, no! ¡No bajes ahí, Elsa!

El último en entrar al submarino fue el capitán de la barba blanca. Cerró la escotilla tras él y quedó desierta la cubierta del sumergible.

Melita Braumann arañaba el cristal del ventanuco.

—Elsa… —musitaba, extenuada.

Las aguas se fueron tragando el submarino hasta que, aplacado el oleaje que había levantado y esfumadas las últimas burbujas, desapareció igual que si nunca hubiera estado allí.

Los ojos de Melita brillaban al contacto de las lágrimas.

—Elsa…

El vapor fue virando y la luna, que antes quedaba frente a Melita, fue poco a poco situándose a un costado: el Quanza retomaba su rumbo hacia Sudamérica.

Como atravesando las brumas de una pesadilla, Melita no hacía sino preguntarse qué iba a ser de su hermana y por qué se la habían llevado. Cómo haría Elsa para llegar hasta Argentina. Có-mo harían para encontrarse. Poco podía imaginar entonces que el camino que su hermana estaba a punto de emprender habría de hacerlo sola; y Melita, sola también, lloró su desconsuelo.

Bajo el casco del Quanza, navegaba el USS Adventure a avante media y se alejaba, se alejaba, llevándose entre sus hierros a Elsa Braumann.

2

Caminaba sin prisa, pero le seguían mil fantasmas. Con sus propias manos había asesinado a tantos personajes que ya había perdido la cuenta; no habría de nacer nunca aquella apasionada dama del XVII embarcada en affaires prohibidos, aquel hombre al que la pobreza había convertido en criminal, el atormentado sacerdote que ya no creía en Dios…, tachados todos de la existencia, borrados para siempre.

José Luis Merinero acababa de llegar de Roma, donde había ayudado al régimen de Mussolini a perseguir al enemigo interno dirigiendo un programa de instrucción llamado El Estado y el control sobre la información para el Ministerio della Cultura Popolare. En Roma le habían puesto el apodo: Scorpione, pues se decía de él que su aguijón era implacable; para llevarse a alguien por delante no necesitaba más que su pluma de tinta roja.

Aparcó el Chevrolet en Montero Ríos. Arriba, en un cielo de sospechoso amarillo, se gestaban los nubarrones de la tormenta; la imagen se correspondía con la de aquella ciudad agrisada, que vivía atenazada por el miedo desde que comenzara la guerra y aún ahora, que ya había terminado.

Un aire marino barría la dársena; a lo largo del muelle no se veía un alma: se hubiera dicho que rondaba una manada de lobos.

El olor a quemado parecía venir de la terminal de pasajeros del puerto. Ascendía una columna de humo, cargado de volutas que eran como avecillas en miniatura. Una de ellas se le posó en la manga, agotada del vuelo, y Scorpione se la sacudió de un manotazo.

—Coño —murmuró para sí.

Nada más llegar a Prensa y Propaganda le había dicho el bedel que no subiera a su despacho. «El inspector jefe le espera en la dársena, don José Luis —avisó desde detrás de sus gafas ahumadas—. Dice que vaya usted para allá ahora mismo».

No se estaba quemando el puerto: un grupo de camisas azules habían organizado una hoguera allí mismo, sobre el pavimento; rodeaban aquel fuego con la correspondiente mano alzada y entre vozarrones.

Merinero vislumbró la gorra de militar sobresaliendo por encima de las cabezas. El amigo Parra, inspector jefe de la Oficina de Censura Previa de Vigo, vestía el uniforme de comandante; llamaba la atención el largo mostacho.

Scorpione iba bordeando la hoguera cuando restalló un ¡ra-ta-tá! de chispas y saltó a sus pies uno de los rescoldos.

La cubierta del libro quemado mostraba la imagen de un Dorian Gray con un corbatín al cuello. Aquella edición barata había adquirido en aquel momento y lugar una belleza inexplicable: el derredor de la ilustración se hallaba ennegrecido, pero el fuego había respetado el rostro del chico, los labios rojos, la mirada melancólica. El cielo, pensó Merinero, juega a las ironías, a veces.

De un puntapié, devolvió el ejemplar a la hoguera.

Varios camisas azules sacaban de una furgoneta montones de cajas marcadas a brochazos con una L. Contenían cientos de libros, que después iban arrojando al fuego. Un Valle Inclán, un Goethe, un Dostoyevski… Al descubrir un Pardo Bazán, Merinero lo sintió por su adorado Galdós, cuánto habría lamentado él que quemaran el libro de su amante.

—No le habría jodido tanto si hubiera sido uno de Pereda —dijo por lo bajo.

—¿Qué?

—Nada.

Las quemas de libros ordenadas por el régimen eran ya viejas conocidas. El propio Merinero había organizado varias en Coruña, al principio de la guerra; también había participado de las organizadas en la Universidad Central de Madrid, con motivo del Día del Libro; suya fue la idea de que se leyera en alto aquel pasaje en que los amigos de Alonso Quijano queman los libros corruptores; «Tomad, señora ama, abrid esa ventana y echadle al corral, y dé principio al montón de la hoguera que se ha de hacer». Desde Ferrol a Tolosa, desde Mallorca hasta Cádiz…, de todas partes llegaba aquel viento de cenizas.

—Si viene a preguntar por lo de Emilia —le dijo el comandante—, todavía no sé nada.

—Está bien saberlo, pero no vengo por eso. Dejó usted aviso de que me acercara.

—Ah, coño, sí. Parece que tenemos entre manos una patatita caliente. Nos ha llamado Menchu Espinona, ¿sabe usted quién es?

—La dueña de Centauro.

Scorpione conocía a la editora y conocía la editorial, una de esas pequeñas, que vendía en los quioscos novelas rosa y del «Far West», melodramas, novelitas de tiros y hampones.

—Esa. Le ha llegado un manuscrito. Me ha contado la condenada trama y es una cosa delicada. Quiero que se encargue usted de él.

—¿Yo? Estoy metiéndole tijera al coñazo de los almendros.

—Esto tiene prioridad. Páseselo a ese tan antipático, el que es gilipollas perdido.

—¿Camilo? —Merinero conocía del tipo: por sacarse unas perras, el tal Camilo se había ofrecido como delator. No le bastaba con censurar libros al figura, también se llevaba dinero por meter rojos en la cárcel.

—¿Qué hace tan especial al dichoso manuscrito? —preguntó Merinero.

—Lo que cuenta —respondió el inspector jefe comandante—. Es una novela autobiográfica de trescientas páginas. Espionaje, intriga, aventura…

—¿Autobiográfica con todo eso?

Los libros se encogían según el fuego iba devorándolos: cobraban vida un instante, antes de morir del todo frente al inspector jefe Parra.

—Hace unos seis meses —dijo—, en diciembre del año pasado, para escapar de España, la traductora Elsa Braumann y su hermana tomaron un barco en Oporto, el Quanza, con destino Argentina. Elsa había participado en el robo de ciertos documentos secretos y se la buscaba por traición.

Merinero le observaba impasible, muy atento a cada palabra.

—Nada más comenzada la travesía del Quanza, la recogió un submarino americano en medio del océano y se la llevó. En ese manuscrito, Merinero, que quiero que usted analice, Elsa Braumann relata lo que ocurrió en los días siguientes a ser capturada.

A Merinero no le hacía mucha gracia dejar un trabajo a medias, pero arrugó la nariz como si apestara y dijo que bueno.

—Le echaré un ojo.

—Échele los dos y écheselos rapidito. Lo que cuenta ahí puede ser de mucha trascendencia para el devenir de la guerra.

—Suena a frase publicitaria.

—Es usted muy gracioso. Entre chiste y chiste vaya a recoger el manuscrito a Centauro y encárguese de él.

José Luis Merinero emprendió camino al coche.

Caminaba sin prisa y le seguían mil fantasmas, esto es lo que se decía de él. Por su culpa nadie pudo leer aquella novela estupenda donde se analizaba cierta revuelta obrera; ni aquella otra donde, entre tórridas escenas de amor primerizo, se hacían mayores un muchacho y su prima…, tantas y tantas historias que nunca serían leídas.

Era un tipo alto; la «i» que representaba su cuerpo delgado venía coronada por una melenita cuidadosamente despeinada, impropia de un hombre que había vivido ya media vida. Pasaba por elegante en el vestir y vestía siempre de negro. Las eternas gafas oscuras impedían descubrir lo que se le pasaba por los ojos; del rostro enjuto ya se encargaba Merinero para que expresara lo menos posible, pues era de carácter hosco; más que seco: sequísimo.

Ya se alejaba cuando el inspector jefe le dijo desde atrás:

—Merinero.

—Qué.

—No comente esto con nadie.

Sobre la hoguera, cientos de avecillas de ceniza se elevaban hacia lo alto, desprovistas de peso; volaban millones de frases, de palabras…, las ilusiones y los trabajos de tantos escritores.

En la editorial le dijeron dónde encontrarla: «¿La jefa? Estará desayunando en el Derby». Menchu Espinona no faltaba a su cita: el café era del bueno, traído en secreto de Portugal. Con él se regalaba a diario unos bollos de leche, unos churritos recién hechoso incluso unoshuevos, si tenía el día inglés.

Merinero se asomó al interior del café. Había coincidido con la editora hacía años, en algún canapeo estúpido. Le preguntó a un camarero y este señaló a la mujer que desayunaba en una de las mesas del fondo.

Las nuevas directivas antiextranjerizantes habían obligado al Derby para que acomodara su nombre a El Imperial. La elegantísima terraza con mesas de mármol daba a la populosa José Antonio. Nacía un nuevo Vigo, tras la contienda: los rostros conocidos de la sociedad o la cultura venían al Derby a dejarse ver. Los recogidos de las señoras eran como de estrella de la Metro, con alambicados bucles: iban todas ellas de boutique: abundaban los nuevos vestidos «de cuatros», con el número «4» convertido en estampado. Una tropa de camareros con esmoquin iba y venía sirviendo oranges, grosellas con agua de Seltz, y Porto Flip.

Por allí habían mojado sus churros García Lorca, Castelao, Unamuno o Valle Inclán; hoy andaba aquel coruñés tan afín al régimen y de nombre rocambolesco, Wenceslao Fernández Flórez, regalándose un desayuno de órdago mientras repensaba el título de cierta novelita que tenía en mente; de este título solo tenía por cierta una cosa: debía incluir la palabra «bosque». En aquel café que era lugar de encuentro del vil metal con las viles letras no faltaba el todavía más vil cuarto poder. Es en los bares donde siempre se cuecen las noticias, esto es sabido entre los profesionales de la información, y en el Derby desayunaban periodistas del cercano Faro de Vigo, de El Pueblo Gallego y de Radio Vigo; cada mañana acudían correveidiles, fotógrafos y caricaturistas, caraduras de la pluma fácil, escritores de cuarta, poetas ramplones…, y todos, todos ellos eran morosos.

Mientras se acercaba a la mujer, Merinero observó que Espinona se había traído un portafolios marrón al que, entre cucharada y cucharada de café espumoso, le colocaba la mano encima como quien tranquiliza a una fiera.

—¿Menchu Espinona?

—Quién pregunta.

Al verla delante reconoció en ella a aquella a quien conociera aquella tarde. Ahora lucía el pelo cardado hasta la fantasía y, a pesar de que el tiempo no había tenido piedad en sus groseros ataques, conservaba todavía una belleza resultona: cierta noche y con una copa de más, un amigo le había dicho a Espinona: «Menchu, tú no tienes pinta de editora, tú pareces una actriz de cine». A juicio de Merinero, por desgracia, con los años había engordado y había menguado, ella misma decía que se había transformado en una aceituna.

—Soy José Luis Merinero, del cuerpo de Lectores de Propaganda.

Replicó ella al eufemismo con una sonrisa socarrona:

—Lectores.

—Me ha dicho el comandante Parra que tiene usted algo para nosotros.

Menchu Espinona conservaba su mano encima del portafolios marrón.

—Un manuscrito —dijo—. Llegó a la editorial, como tantos otros, escrito por una autora desconocida.

Con esa actitud de quien todo lo puede, Merinero alargó la mano y, sin pedir permiso, atrajo hacia sí el portafolios.

Al abrirlo encontró la primera página, en su desnudez:

EL ENJAMBRE

por Elsa Braumann

Espinona observaba aquella primera página como si fuera el filo de un abismo.

—¿Le han encargado a usted encontrar las notas?

—¿Las notas? —preguntó él.

De haber vivido en una novela de Kipling, Espinona habría sido encantadora de serpientes.

—¿No se lo han explicado?

—De momento me han encargado que me lo lea —dijo él. E insistió—: Qué notas.

Espinona dio buena cuenta de un petit choux.

—Léase el manuscrito —dijo.

Al salir del Derby se encontró que había empezado a llover: aquellos nubarrones feos como pecados se enseñoreaban de Vigo y asediaban la ciudad desde arriba. Merinero se detuvo en la puerta del café y, aprovechando la marquesina, aguardó a que escampara.

Pasaba corriendo un muchacho por la plaza, huyendo del aguacero, cuando se cruzaron sus miradas y el chico se detuvo. Observó a Merinero y comenzó a acercarse cada vez más ensopado.

—Usted es Merinero —le dijo. Caía tan fuerte el agua que debía alzar la voz sobre el pequeño estruendo—. Usted es el censor.

Nada respondió Merinero. Si apenas le gustaba hablar en general, mucho menos en particular; el ser humano le parecía poco interesante, despreciaba a la mayor parte de la gente que conocía y aquellos a quienes no despreciaba porque eran intelectualmente superiores a él le despertaban antipatía por eso mismo.

El muchacho se hallaba a dos pasos.

—Soy Ezequiel Pombo —dijo chorreando agua.

—¿Quién?

—El autor de La sonrisa muerta. El informe que entregó usted acerca de mi novela era tan demoledor que han decidido no publicarla.

Merinero recordaba la novelita, una primera obra pretenciosa y llena de inseguridades. Echó un ojo al cielo.

—El mundo editorial es duro, chico —dijo—. Mucha gente se queda por el camino. Y ahora las cosas están peor, el papel se ha puesto carísimo y se pretenden publicar solo cosas magníficas.

El chico dio un paso hacia él y sonó un chapoteo en el suelo.

—Mi novela era magnífica, coño.

Apretaba los puños mientras le observaba bajo el cortinón de agua y le dijo:

—Es usted un miserable. —Tartamudeó—: Me-me ha hecho usted muy infeliz.

Era poco más que un niño. Aquel era el primero de los muchos reveses con que la vida iba a golpearle. A Merinero le habría resultado sencillo animar al muchacho con cualquier cortesía; «Eres muy joven, chico, tienes por delante todo el tiempo del mundo para publicar. Tú sigue escribiendo, no desesperes».

De su boca, sin embargo, igual que si fuera otro el que hablaba, salió aquella voz tan suya, de color amarillo oscuro.

—No es nada personal, muchacho, pero no tienes talento. Tienes que dedicarte a otra cosa, no vales para ser escritor.

Era media mañana ya cuando José Luis Merinero pasó junto al coche y maldijo en arameo: había olvidado cerrar la ventanilla y estaba mojado el asiento. Lo había aparcado donde siempre, a la altura del 28 de Colón y frente al hermoso edificio de reminiscencias neoclásicas; el balcón recordaba a un templete griego, con su tejadillo y su frontón, sostenido por pilares. Allí se alojaban las oficinas del Faro de Vigo y justo encima, en el primer piso, tenía su sede la Delegación Nacional de Propaganda.

El censor cruzó la calle bajo la lluvia y penetró en el edificio; llevaba consigo su maletín, tan negro como su ropa, sus gafas y su bilis. Atravesó los mármoles de la entrada, cuyos ecos griegos, como cada mañana, parecieron perseguir sus pasos.

José Luis Merinero accedió por aquella puerta que, en su cenit, exhibía un cartel que rezaba: «LECTORADO».

En el pasillo reinaba un silencio de tanatorio y no era para menos: parecían cadáveres aquellos con los que Scorpione se fue cruzando a través de las puertas de sus despachos. Unos pocos eran sacerdotes de gafas oscuras y sotana —los llamados «lectores eclesiásticos»—, pero los más no dejaban de ser meros burócratas, funcionarios que habían sido contratados entre escritores depauperados, de los que Merinero ni siquiera conocía el nombre. Firmaban: Lector núm. 2, Lector núm. 13, 24… Escaseaban los afortunados que podían llamarse «fijos»; la mayor parte se trataba de «lectores especialistas», obreros de la tachadura contratados por obra. Entre unos y otros los había fanáticos, elitistas que ejercían la pasión del desprecio; los que trabajaban solo por dinero, sin miramientos partidarios; o quienes, más papistas que el papa, colaboraban por hacerse perdonar alguna depuración. Hombres vacíos de vida que, como él, cortaban las alas de personajes que se habían dejado llevar por pasiones desbocadas o ideologías torcidas. Los censores trabajaban todos barbilla al pecho, leyendo y tachando, leyendo y tachando, leyendo y tachando.

Al sentir pasar a Merinero, dio un gruñido un falangista de foto que ocupaba el despacho de enfrente, jesuita para más señas.

—Otra vez tarde, José Luis.

—Iré de cabeza al infierno de los censores, padre.

El padre Pascual era uno de esos enemigos íntimos que se hacen en la pecera que es toda oficina. El tipo despertaba en igual medida temor que repugnancia: las gemelas que atendían en el bar no se acercaban nunca por su lado de la mesa. Allí, donde todos almorzaban, el padre Pascual era admirado por sus diatribas. «¿Alejandro Dumas? —decía—. Un mal nacido, de malas ideas, inmoral y gran falsificador de la historia. ¿Melville? Puede pasar cuando deja de ser ampuloso, tenebroso y vulgarmente pretencioso».

El despacho de Merinero era tan gris como los otros, solo un cuadro colgaba en las paredes del cubículo, el sempiterno retrato de Franco, en esta ocasión pintado por José Aguiar, donde el caudillo victorioso se mostraba con aire preocupado. «Franco es la sonrisa —había escrito de él Giménez Caballero—. La sonrisa de Franco tiene algo de manto de la Virgen tendido sobre los pecadores. Tiene ternura paternal y maternal a la vez. Es cierto que Franco tiene momentos de gravedad infinita, de dolor, de seriedad amarga. Pero siempre es culpa nuestra. Y se debe pagar con fuerte castigo el poner serio a Franco». El cubil de Merinero contaba, además, con una silla para las improbables visitas; un escritorio, una papelera, un archivador tras la mesa. Carecía de ventanas que dieran a la calle, por las que uno pudiera asomarse a rumiar la miseria de una vida mezquina.

Merinero dejó el maletín sobre la mesa y de él extrajo el portafolios marrón.

—Buenos días —dijo en voz alta, pero nadie respondió.

Abrió el primer cajón del archivo y sacó la botella de Burnett’s. Le echó un tiento a morro y dejó escapar un suspiro ronco de satisfacción. Devolvió la botella al cajón y lo cerró.

Recogió los papeles que había en la mesa: llevaba unos días trabajando en un manuscrito, una novela pomposa y mal escrita llamada Verano de almendros en flor que lo traía por la calle de la amargura. Cada vez que leía el paradójico título se le revolvía el estómago.

Merinero metió las páginas en la misma carpeta astrosa en que se las habían entregado. Añadió el informe, también, las cuartillas que siempre habrían de ir adjuntas al ejemplar en cuestión. En ellas, y según metódico procedimiento, se evaluaba el valor literario o artístico de la obra analizada, el valor documental y las inclinaciones políticas. Se anotaban también las tachaduras, citando las páginas en que se encontraban, y finalmente, de cara a denegar la publicación o darle vía libre, se añadían las observaciones que el censor tuviera a bien considerar: Autorizada con reserva, Archívese sin tramitar, Pasa a la superioridad… Eliminadas las blasfemias, el lenguaje procaz, hasta que los personajes, ya fueran carreteros o notarios, hablasen como señoritingas de buena familia. Nada de suicidios, nada de política si atentaba contra los Principios del Movimiento, nada de sexo. Cualquier descripción en ese sentido era desaprobada y así constaba en las cuartillas que ahora guardaba Merinero: «Pornográfica», «Repugnante erotismo», «Exceso de imágenes lascivas». De haber asomado cualquier viso de «homosexualismo» o «pecado contra natura» hubiera sido considerado «de la más grave peligrosidad social» y habría sido eliminado.

Descolgó el teléfono.

—Niño, pásate a recoger un manuscrito.

Del portafolios marrón sacó la novela de la tal Elsa Braumann; las trescientas hojas habían sido escritas en un papel amarillento y finísimo, apenas abultaban.

Tomó asiento ante la mesa y ajustó los bordes de las hojas para que quedaran bien alineadas.

Asomó un botones, no tendría ni doce años.

—Buenos días, don José Luis.

Merinero señaló la carpeta roja con un gesto indolente.

—Llévale eso a Parra para que lo cuelgue en el gancho del retrete; el informe está a medio terminar. Y le dices que me acabo de poner con el nuevo manuscrito.

—A mandar. ¿Quiere algo más?

—Que te largues.

El botones tomó la carpeta entre sus brazos y, poniendo cara de mal huele, abandonó el despacho con ella. El censor no pudo por menos que sentir un pequeño alivio:

—Si llego a leer algo más sobre los almendros en flor me ahorco —murmuró.

Abrió la tapa de cuero del portafolios.

EL ENJAMBRE

por Elsa Braumann

De la novelucha no esperaba gran cosa; el título, sin embargo, le gustaba. Era fácil de recordar, evocaba una historia suculenta, con su drama y su choricito y su morcilla; y, esto era lo mejor, no decía nada de ningún almendro.

Igual que el cirujano que se dispone a abrir a su paciente, José Luis Scorpione Merinero colocó cada instrumento al alcance. La reina de la mesa era una Parker con un modernísimo sistema de émbolo llamado Vacumatic; las habían comercializado justo antes de la guerra y no cambiaba esta pluma de escribir por ninguna otra. Para las tachaduras, en cambio, usaba una vieja pluma de palanca que había sido de su padre.

En contra de lo que un lego pudiera imaginar, la mayoría de sus compañeros realizaban las tales tachaduras en azul; él, sin embargo, era un enamorado del clásico: para tachar usaba el rojo, rojo sangre, rojo censor.

Por ahí se acordó Merinero de que en Roma le apodaban Scorpione y no le hizo ninguna gracia.

—Va fan culo todos ellos.

Merinero se puso las gafas de ver, que eran de pasta gruesa, negras; los cristales parecían dos lupas.

Ahora sí. Era llegado el momento de afilar las tijeras. Se disponía ya a trabajar cuando tropezó con la mirada acusadora del busto de Galdós, que lo observaba desde el otro lado de la mesa. Lo había comprado algunos años antes, durante la guerra, en Toledo, mientras los rojos asediaban el Alcázar y él trataba de entorpecerlos haciendo labores de quintacolumnista. Era uno de esos bustos pequeños que uno coloca encima del piano y representaba al Galdós último, ya mayor. Esa mirada estaba tan viva como la que hubiera exhibido el viejo en vida; más viva aún, porque Galdós terminó ciego y el condenado busto tenía ojos de lince.

Merinero cogió un sombrero que tenía por allí ad hoc y, antes de disponerse a censurar, lo colocó sobre la cabeza de bronce para taparle los ojos a Galdós.

—No mire, don Benito —replicó a la mirada.

Se pasó el dedo por la lengua para ensalivarlo y saltó a la siguiente página. Que el perfume de la autora permaneciera en las hojas del manuscrito pertenecía sin duda al ámbito de la fantasía, pero así imaginó él que era.

—Un momento —dijo antes de proseguir.

Se levantó a por la botella del cajón y se la trajo consigo hasta la mesa. Usó el taponcito a modo de vaso y se sirvió un sorbito.

—Ya sí —dijo.

Ya sí. José Luis Scorpione Merinero avanzó prólogo a través.

Leyó una página, dos.

Se trataba de una novela autobiográfica, en efecto: la protagonista ostentaba con descaro el mismo nombre que la autora. El estilo de la tal Braumann era fofo, infantil, trillado; un mal guion que ni siquiera llegaba a describir bien la escena. Simple absolutamente. Los personajes bien. Solo bien. La trama estaba bien, también. No creía Merinero que recordase el libro pasado medio año.

Una cosa encontró curiosa: leía uno la novela y parecía que estaba en el cine, viendo una película de la London Films. Leyendo, Merinero escuchaba las músicas, las voces, el sonido de los pasos.

Llegaba el prólogo a su fin. Merinero agarró la botella sin levantar los ojos del manuscrito y tomó otro sorbito de ginebra.

«Bajo el casco del Quanza, navegaba el USS Adventure a avante media y se alejaba, se alejaba, llevándose entre sus hierros a Elsa Braumann».

Acabado el prólogo, el censor pasó la hoja y dio comienzo lo que la autora había dado en llamar «Primera parte. Exposición».

PRIMERA PARTE Exposición

Y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla desde todos sus muertos.

1

Lo primero que a Elsa Braumann le llamó la atención del submarino fue el ambiente densísimo; apestaba a sudor y a queroseno, a ropa mojada. Aquí y allá, en improvisada despensa, colgaban del techo pedazos de codillo ahumado y salami, redecillas que sujetaban atados de carne. Los motores diésel resonaban de fondo y elevaban la temperatura en el interior hasta hacerla sofocante.

Acababan de acceder a una sala alargada, apenas un pasillo flanqueado por literas. Se encontraban allí algunos marineros, sentados en los camastros o de pie, perplejos ante aquella presencia nueva en su nave. Todos tenían barba de varios días.

—Elsa Braumann, bienvenida a bordo —dijo una voz.

Al girarse, Elsa encontró al teniente de la nariz aplastada. A ella le costaba pensar en español y hablar en aquel inglés suyo, que tenía de lo más oxidado.

—¿Por qué me han traído aquí?

—Interceptamos una comunicación de los ingleses. Hablaban de usted.

—¿De mí?

—Los hombres de Franco la buscan —añadió él.

—Qué le importa eso a los americanos.

—En realidad nada —respondió el teniente—. Camine, haga el favor, y cuidado donde pisa.

Había que sortear objetos a cada paso: cajas, baúles, barriles. A Elsa le llamó la atención lo angosto que resultaba todo: si se cruzaban con otros marineros, estos debían pegarse al metal para que ellos pasaran.

—Entre —le dijo el teniente—. Cuidado con la cabeza.

Elsa tuvo que agacharse para traspasar la portezuela.

Accedieron a una antesala donde el fonografista, con auriculares y sentado ante un enorme indicador, permanecía atento a cualquier sonido.

—Siga —le dijo el de la nariz chata—, es por ahí.

Al atravesar otra portezuela accedieron a la sala de control. Tuberías de diferente grosor recorrían las paredes, y había manómetros por todas partes, medidores, palancas, ruedas de metal que accionaban ocultos mecanismos.

Cayeron sobre Elsa las miradas de oficiales y marineros; en particular la mirada azul del capitán. Llamaba la atención su barba, blanca en comparación a la de sus jóvenes subalternos.

El teniente sonrió.

—Al capitán no le hace mucha gracia la presencia de una mujer en la nave.

—Menos gracia me hace a mí, créame —replicó Elsa.

Parecía particularmente nervioso un tripulante pelirrojo que consultaba un mapa; tamborileaba en el suelo con la punta de la bota.

De malos modos, el capitán ordenó a todo el mundo que volviera a sus quehaceres; y él, manos a la espalda, se adelantó hacia Elsa.

—Capitán Melville de la Marina de los Estados Unidos de América.

Entre la rabia y el miedo, a ella le temblaba la voz.

—¿Van ustedes a entregarme? —Advirtió que se le había escapado en español y recuperó el inglés recurriendo a aquel proceso extenuante de traducir cada palabra—. ¿Van ustedes a entregarme? Yo…, yo no soy nadie, nunca tuve interés en la política. Solo quiero escapar de España, vivir tranquila en donde sea.

—Si la hemos traído aquí es por pura necesidad, señorita Braumann: nos hemos quedado sin tiempo.

—Sin tiempo para qué.

En el fondo de los ojos del capitán Melville bailaba una luz burlona.

—Pase ahí, se lo ruego —dijo señalando la portezuela—. Tenemos que hablar.

Algunos hombres se hallaban acostados en el dormitorio de oficiales, que resultó ser una sección espejo de la de los marineros, pero menos larga y con menos bultos colgando de todas partes.

El capitán Melville hizo bajar una mesita plegada.

—Tome asiento, haga el favor. ¿Quiere beber algo?

Como en el caso de los oficiales, la zona del submarino donde se dormía era la misma en que se comía. En un elegante panelado de madera colgaba el retrato de Roosevelt. Junto a la botella, un marinero dispuso un platito con limones «en corona», que en la nave masticaban a todas horas para evitar el escorbuto.

El capitán se agachó para sentarse y de un armarito bajo sacó una carpeta con papeles y una botella que le entregó a ella. Contenía un líquido espumoso, muy oscuro.

En la botella, dibujadas con chiribitas, rezaban dos palabras desconocidas para Elsa.

—¿«Pepsi-Cola»? ¿Qué es esto?

—Un refresco —dijo el capitán Melville—. Le parecerá mejor que el agua de la nave, créame.

Abrió la carpetita y hojeó los documentos, releyendo lo que había ya leído mil veces.

—«Elsa Braumann, traductora». Tengo que reconocer que nuestro servicio de inteligencia se ha mostrado admirado de su… labor en cierto tren. Admirados, se lo aseguro. Parece que los documentos que usted les consiguió a los ingleses tienen un valor inestimable. Un trabajo excelente. Excelente. Nos consta, además, que esto le ha ocasionado no pocos problemas.

—Maldita la hora: he tenido que escapar de España. Si participé en todo eso fue porque habían secuestrado a mi hermana. Créame, hubiera preferido mantenerme al margen.

Melville cerró la carpetita.

—Me lo puedo suponer. Yo preferiría estar cultivando alcachofas en Pensilvania que andar echando barba en esta lata de arenques. —Señaló con el mentón el refresco y sacó una petaca del bolsillo—. Si le apetece algo más fuerte también tengo.

—No me vendría mal.

Melville tomó dos vasitos de una balda y sirvió de la petaca.

—Lo que voy a contarle es confidencial; información reservada al máximo nivel. —Alzó su vaso—. Cheers —dijo. Y se echó en el gañote el líquido ambarino.

Elsa Braumann miraba al marino con los ojillos expectantes.

Melville rebuscó en el bolsillo.

—Hace algunos días, el servicio de inteligencia americano en Berlín descubrió cierta información referente a una mujer: Bertha von Harbou. ¿Le suena el nombre?

—Bertha von Harbou… La verdad es que no.

—Se trata de una científica alemana, muy prestigiosa, que lleva años enfrascada en una investigación importantísima para los nazis.

Melville sacó una pipa.

—Hace unos días, como digo, la doctora Von Harbou hizo un descubrimiento asombroso.

—¿Un descubrimiento?

—Me temo que no puedo contarle más. Baste decir que se trata de algo que no solo puede revolucionar el mundo, sino salvar de un plumazo muchas muchas vidas. Bertha von Harbou ha dado con una clave que los científicos de muchos países llevan años buscando.

—Comprendo —dijo Elsa en español. Acababa de imaginar a una brillante bióloga descubriendo los fundamentos de una medicina; o acaso una vacuna—. Bien, siga.

Los ojos del marino habían adquirido un brillo intenso.

—Como podrá imaginar, hemos intentado atraerla hasta nuestro bando. Lamentablemente Bertha von Harbou comulga por completo con las ideas de Hitler. La condenada de ella es una nazi convencida.

Todavía no acababa de entender la traductora adónde pretendía ir a parar el capitán Melville.

—Sin embargo… —añadió el marino—, se nos ha presentado una oportunidad.

Señaló en derredor.

—Este submarino se encontraba de maniobras en el Atlántico cuando nuestro servicio de inteligencia nos comunicó que Von Harbou iba a hacer un breve viaje a España, más concretamente a Galicia.

—¿A Galicia? —preguntó la traductora.

El capitán Melville se encendió la pipa y aspiró unas caladas. A los hombres del submarino les gustaba aquel olor que de cuando en cuando lo impregnaba todo: el aroma del tabaco Briggs enmascaraba el hedor a sudor y a fuel.

—La doctora ha sido invitada por el Hogar Alemán de Vigo pa-ra dar una conferencia el día 13. No contamos con poder convencerla para que se pase de bando, pero sí hemos obtenido una clave muy valiosa: existe un cuaderno.

La entrenadísima intuición de aquellos que acostumbran a visitar mucho el cine le dijo a Elsa que aquella escena iba a terminar mal para ella.

—¿Un cuaderno?

—Un cuaderno de color rojo donde la doctora Von Harbou toma nota de todos sus descubrimientos y que lleva siempre consigo. Un cuaderno que se ha traído con ella a España.

El capitán se acodó en la mesa.

—Me vino la idea a la cabeza al interceptar esa comunicación que se refería a usted, Elsa, una traductora que habla alemán, inglés y español.

—¿Qué idea, capitán? —preguntó ella, temerosa.

El capitán Melville le acercó el vasito con güisqui como quien prepara una medicina.

—Elsa Braumann, queremos que se haga pasar usted por alemana y se infiltre en el hotel donde se aloja la doctora Von Harbou. Queremos que acceda usted a ese cuaderno rojo, transcriba para nosotros la información relevante que encuentre y devuelva el cuaderno antes de que nadie lo eche en falta.

2

Le faltó tiempo para decir que no, por supuesto. Dijo que no con la cabeza y de palabra; lo dijo en inglés y en español, que venía a ser lo mismo. Elsa Braumann dejó claro que no habría forma en la tierra de convencerla.

El capitán no ocultó su malestar.

—Apelo a su sentido del deber, caramba. Se trata de una misión que puede evitar muchas muertes, señorita. Miles de personas; millones, quizás.

—Mi sentido del deber, capitán, quedó más que satisfecho cuando hace unas semanas robé esos documentos para los ingleses. No voy a volver a España y por supuesto no voy a convertirme en una espía para solucionarle una papeleta a los Estados Unidos.

Elsa iba a insistir en que lamentaba volver a decirle que no, que no y que no, tres veces, cuando cambiaron las luces del submarino y se volvieron rojas. Como impulsado por un calambrazo, el capitán Melville plegó la mesa para dejar el pasillo libre, cayeron al suelo la petaca y los vasos, el refresco y el plato con las rodajas de limón.

—Quédese aquí —le dijo antes de acudir a la sala de control.

Alrededor de Elsa Braumann todo eran voces, los hombres corrían por el submarino a ocupar sus posiciones: tomaban asiento en los camastros los que no participarían del operativo a fin de no estorbar.

Avisaba el cuerpo de que la nave estaba sumergiéndose.

Pasó corriendo a su lado el teniente de la nariz aplastada y Elsa le preguntó qué ocurría.

—Se acerca un submarino —respondió él, sudoroso.

—¿Alemán? —preguntó ella en un hilo de voz.

—La España de Franco no solo permite el paso de los submarinos nazis, sino que les abre sus puertos para que se abastezcan. Nadamos en-tre tiburones, señorita. —Dicho esto siguió su camino.

Elsa Braumann se alongó para avistar la sala de control; allí, el capitán iba dando indicaciones a su segundo.

—Estabilice la nave, señor Starbuck. Paren máquinas. Silencio total. —Se le notaba en la voz que disfrutaba con aquel control meticuloso.

Adquirieron de nuevo la horizontal y se detuvo el ronroneo del USS Adventure.

Los oídos de los hombres estaban alerta a cualquier movimiento en las profundidades, que, ahora, sin pasos ni voces, habría de escucharse con claridad; todos pendientes del gran oído de la nave que manejaba el hombre de los auriculares, sentado en su pequeño puesto de control.

Con el dedo en alto y la mirada concentrada en el vacío, el fonografista avisó de algo que Elsa no pudo escuchar, pero que despertó las inquietudes de todos.

A los pocos instantes se escuchó una cierta cadencia mecánica que se iba acercando.

Pasito a pasito, Elsa había ido tomando posiciones hasta hacer suya una esquina de la sala de control. Tenía ante ella la espalda del capitán. El hombre la descubrió allí, pero no dijo nada.

Se iba aproximando el murmullo de unas hélices. Estaban cada vez más cerca.

—A cien metros por babor —murmuró el marinero de los auriculares.

El capitán Melville parecía hecho de escayola; debía ser el único en la sala que no sudaba de puro miedo.

—No se atreverán a atacar un submarino de los Estados Unidos, ¿verdad? —preguntó Elsa por lo bajo—, ustedes son neutrales.

—Si nos encuentran atacarán primero y preguntarán después: no querrán correr el riesgo de que seamos un submarino inglés. Sshh, tenemos que estar en silencio.

Gruñían hierros y tuberías, acuciados por la presión. Los ojos de todos, expectantes, se mantenían clavados en el techo; nadie hablaba. Solo una respiración sobresalía: la del marinero pelirrojo, que, allá en una esquina, se acurrucaba hecho un ovillo; apretaba los dientes aquel caldero lleno de agua hirviendo, parecía que fuera a estallar.

—¿Y ustedes? —murmuró Elsa—. ¿Atacarán?

—Un submarino americano atacando a uno alemán en aguas españolas sería del todo injustificable, señorita. Me temo que solo podemos esperar a que pase el peligro. Sssh, calle.

El sonido de las hélices en el exterior se había hecho apenas audible, pero daba la impresión de que ahora se hacía más presente, de nuevo; los del otro submarino daban la vuelta para regresar, estaba claro. El sonido se iba acrecentando y la tripulación se agarró fuerte a tuberías y salientes.

—Agárrese ahí, señorita.

Así lo hizo Elsa. Apretaba tanto que le dolían los dedos.

—Tengo entendido —dijo el capitán— que perdió usted a su madre al poco de llegar a España desde Köln, que murió enferma en una pensión de mala muerte.

Todavía le parecía sentir la madera bajo sus rodillas; se apoyaba en la cama donde agonizaba su madre. En esos momentos últimos le regaló su madre el reloj que ahora Elsa llevaba en su muñeca. Allí fue donde su padre puso su mano sobre el hombro de sus niñas. «Dejémosla descansar, hijas». Las dos hermanas salieron al saloncito de la pensión; parecían observarlas varios cuadros minúsculos en la pared desconchada. Ella y Melita lloraron, sentadas en el suelo, y las horas pasaron, insoportables. En la memoria de Elsa se había grabado la expresión de su padre saliendo del cuartito, pálido y descompuesto, el gesto transformado en un rictus de dolor. «Ya está, hijas; vuestra madre descansa por fin».

Melville observaba los manómetros que tenía ante sí.

—Lo que voy a contarle —añadió— le caerá encima como una losa, soy consciente. Le mintieron, Elsa.

—¿Que me mintieron? ¿De qué habla?

—Su madre no murió aquel día en aquella pensión.

A la traductora le cayó una gota de sudor por la mejilla.

—¿Qué?

—Su madre está viva.

Tuvo Elsa la impresión de que el sonido de las hélices aproximándose se les echaba encima.

El capitán Melville, el gesto gravísimo, la miraba de soslayo con sus ojos azules; parecía que llevara el mar en ellos.

—Soledad Peguero, de casada Soledad Braumann, está viva y el Gobierno de los Estados Unidos sabe dónde está.

El sonido de las hélices nazis iba recorriendo el submarino en paralelo a la nave que, igual que un halcón, los sobrevolaba dentro del agua.

El marinero pelirrojo se levantó para correr hacia la torreta.

—¡No puedo más! —exclamó—. ¡Me ahogo, necesito salir!

Se le echaron encima tres compañeros y lo tiraron al suelo; el muchacho pataleaba, estaba a punto de gritar de terror cuando entre varios le taparon la boca. Inmovilizado por manos y brazos y piernas, el muchacho lloraba su desesperación.

No era el primero ni sería el último: «Neurosis de la lata de sardinas», lo llamaban los nazis.

3

«Métase en el camastro y corra la cortina —esto fue lo que le dijeron—. No pasee por el submarino, no hable con los hombres