3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Libros.com

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

El asesinato de Álex Rocamora pone fin a una serie de historias criminales, violentas y delictivas que marcaron una época para el autor. El pintor ciego es una introspección del escritor que abre un camino para encontrarse a sí mismo, renunciando a escribir para tratar de descubrir la verdad del crimen a través de sus propios recuerdos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Primera edición digital: septiembre 2017 Colección Calibre 44

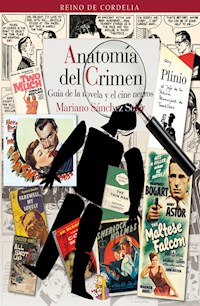

Director de la colección: Mariano Sánchez Ilustraciones de la cubierta e interiores: Mario-Paul Martínez Fabre Diseño de la colección: Jorge Chamorro Corrección: Elena Pina Revisión: Juan Francisco Gordo

Versión digital realizada por Libros.com

© 2017 Mariano Sánchez Soler © 2017 Libros.com

Mariano Sánchez Soler

El pintor ciego

Ilustraciones de Mario-Paul Martínez Fabre

Para Marina y Júlia.

«Choosing’ the way to die makes no difference. Choosing’ how to live, that’s the hard part».

Robert Ryan en Colorado Jim, de Anthony Mann. Escrita por Sam Rolfe y Harold Jack Bloom en 1953

Índice

Portada

Créditos

Título y autor

Dedicatoria

Cita

El pintor ciego

Mecenas

Contraportada

Para que no amanezca

«En este negocio hay que saber andar sobre las aguas». La pantalla estaba tan vacía como mi cerebro. Miré hacia la ventana cansado, pero no vi la calle. El mundo exterior había sufrido un suave fogonazo y las luces, los ruidos, el intrépido chasquido de los coches, todo, había desaparecido por unos instantes mientras mis tímpanos reproducían un zumbido de insectos contra el silencio total, contra una calma inaguantable y pulcra.

«Álex, qué mala suerte».

Tomé los folios y escribí a bolígrafo con letras mayúsculas: «EL PINTOR CIEGO». Apilé cuidadosamente las páginas numeradas, me abaniqué con ellas y las dejé caer en la papelera de mimbre, derramadas de golpe.

«Todo acaba», me dije. «Final de trayecto».

Había llegado a la conclusión de que jamás conseguiría nada positivo por mis propias fuerzas. Yo, que me esforzaba en hacerlo todo de la mejor manera posible; que peleaba contra las palabras y las fórmulas fáciles; que no me conformaba con la primera solución; que luchaba, corregía y repasaba los textos una y mil veces… Yo, el perfeccionista, nunca conseguiría el fruto de mis méritos. «Para algunos que venimos de abajo —me repetía—, hagamos lo que hagamos, jamás será suficiente». Aquel era mi destino. A mis cincuenta años, mi obra había concluido con mi quinta novela mientras la oscura propuesta del fantasmal Milelire flotaba en mi mente. «Quizá podamos hacer algo por tu carrera literaria; el mundo editorial también está en nuestro holding», dijo el maldito. «Jamás aceptaré». La muerte de Álex trepaba en mi cerebro, cuestionaba mi inteligencia, dejaba galopar todos mis miedos indignos.

«Álex, Álex…».

Aquel nudo en la garganta era el principio de una red amarga que descendía hasta mis intestinos y tejía en mis vísceras su derrotado nihilismo. «Álex, nunca conseguiré romper el cristal acorazado contra el que me doy de bruces permanentemente. Estoy vencido». Sobrevivía en tierra de nadie, en la certidumbre, sin armas con las que luchar y sin chaleco antibalas para resistir los impactos; perdido como un náufrago sin refugio posible.

Comencé mi deriva hace dos semanas, cuando el timbre del teléfono me hizo saltar de esta misma silla, como un gato de dibujos animados capaz de clavar sus garras en el techo. Era la voz de mi madre que, al otro lado del auricular, me daba la terrible noticia:

—Hijo, ha muerto Álex. Lo han matado.

—¿Qué?

—¿Me oyes?

—Sí…

—Han matado a Álex, a tu amigo.

—¿Cómo… ha… ocurrido, mamá?

—Dicen que lo han encontrado dentro del maletero de su coche. ¡Asesinado! Pero yo no sé nada; sólo he oído habladurías. Muchos que le tenían envidia no dejan de inventar historias tremendas. ¿Vendrás, hijo?

—Tomaré el primer avión.

La página web del diario La Verdad recogía la primera noticia:

«El cadáver de don Alejandro Rocamora Parodi, de 53 años, apareció ayer, a las doce menos cuarto de la mañana, en el interior de un coche estacionado en el aparcamiento del aeropuerto de l’Altet. El cuerpo estaba desnudo, en avanzado estado de corrupción, atado y en la espalda presentaba una herida que, según algunas versiones, parece que era de las llamadas “en sedal”; o sea, con un orificio redondo como el de una bala. Tampoco se descarta la posibilidad de que fuera producida por arma blanca, pero más bien punzante, ya que no tiene desgarros y la perforación es “limpia”.

El BMW azul, en cuyo interior fue hallado, pertenecía a su cónyuge, doña Amparo Climent Planelles, y era utilizado habitualmente por el señor Rocamora. El cadáver fue encontrado por su propia esposa, que fue a buscar su coche al aparcamiento. La víctima había salido de viaje en avión y, como era usual, había dejado allí el coche para utilizarlo al regreso. Sin embargo, ayer, a la hora indicada, sus familiares acudieron al aeropuerto. En esta ocasión, al acercarse al automóvil percibieron un olor característico que les puso sobre la pista. Y en efecto, al destapar el maletero, apareció en su interior el cuerpo del señor Rocamora, embutido y dando la espalda. El grito fue impresionante; al escucharlo, las personas que estaban en el aparcamiento creyeron que se trataba de un accidente, pero pronto comprobaron el macabro hallazgo».

La información estaba firmada simplemente por las iniciales «JS», y yo conocía muy bien a su autor.

«Al tenerse conocimiento de la forma en que se encontraba el cadáver y el estado de descomposición que presentaba, las conjeturas fueron tomando cuerpo en las más heterogéneas de las versiones, dada la popularidad del fallecido y las muchas amistades que frecuentaba en su quehacer diario. Se suscitó la posibilidad del crimen a quemarropa. No se descartó la idea de que hubiera sido asesinado para robarle, dada su posición social, como destacado industrial que, en los últimos tiempos, había desarrollado una gran actividad en el ramo del calzado, con la marca Pop-Corn, creada en Elche y con establecimientos de distribución y venta en Europa y los Estados Unidos. El cadáver no tenía cerca ningún objeto personal, tampoco el automóvil guardaba documentación alguna. De todos modos, aún no hay una hipótesis clara ni están determinados los móviles del crimen. Con esta muerte se plantean varios interrogantes que hoy están en la calle, de boca en boca: ¿por qué murió don Alejandro Rocamora? ¿Quién o quiénes le mataron? ¿Cuándo, cómo y dónde murió en realidad? Preguntas estas que la Policía tendrá que barajar hasta que obtenga una pista clara que le lleve al esclarecimiento total de un hecho que ha conmocionado a la capital alicantina».

Regresar a mi ciudad natal me produjo una angustia inesperada. Cada vez que volvía albergaba un sentimiento de liberación, de calma, de reencuentro con los seres queridos, con los paisajes y con los recuerdos; pero en esta ocasión todo tenía un regusto marchito a tanatorio, a mármol decorado con crisantemos; ese difícil olor de las flores mortuorias, asépticas, penosas. Siempre sospeché que escribía novelas policíacas para exorcizar a la muerte, la idea de la extinción, el miedo a desaparecer sin dejar rastro. Ahora estaba convencido y me resultaba insoportable.

Dejé la bolsa de viaje en casa de mi madre y tomé un taxi hasta el cementerio. Llegué justo a tiempo. Los padres de Álex habían fallecido tiempo atrás y todas aquellas personas me resultaban desconocidas.

Al final tuve suerte y encontré a Pomares, nuestro viejo camarada del barrio. Los años habían sido implacables con él. En cuanto nos vimos y nos abrazamos, ya no nos separamos durante todo el entierro, parapetados en nuestra soledad. Pomares y yo éramos los únicos amigos de infancia que acudimos al sepelio de Álex, y quizá de los pocos que le conocimos realmente. Los dos estábamos fuera de lugar, rodeados por una muchedumbre tan fría como el ángel de granito que custodiaba el acceso al panteón familiar de los Climent-Planelles; gente encorbatada, satisfecha, vestida de oscuro, con gesto solemne y los ojos camuflados tras una gafas Ray-Ban, pero secos, porque no podían sentir como nosotros aquella desaparición. Con Álex perdíamos definitivamente nuestra juventud; nuestra memoria quedaba sumergida en una solución de ácido sulfúrico. La muerte de Álex era también nuestra propia muerte.

De improviso, Pomares me dio un codazo y dijo:

—Tú y yo sólo podemos aspirar a un nicho en la pared.

—Yo seré incinerado —respondí—. No dejaré ni rastro de mi paso por el planeta Tierra.

Con humor, el bueno de Pomares trataba de alejar el inmenso dolor que le apresaba. Un sarcasmo contra la pena sincera.

—Álex siempre supo salir por la puerta grande.

No faltó de nada. El mausoleo se cubrió de flores y nosotros, confundidos entre aquella gente, estrechamos la mano a la viuda y nos fuimos. No la conocíamos de nada y a mí, a pesar de su vestido negro, me pareció una persona gordita, de esas que han pasado la infancia atiborrándose a chocolatinas.

Pomares me llevó de vuelta en su destartalado coche. Atravesamos el Vial de los Cipreses, llegamos a una zona civilizada y nos perdimos en el primer bar.

—Es horrible —dije después del segundo sorbo.

—La única verdad —respondió.

Sus venas se hincharon y su cuerpo mostró una dimensión oronda.

—Estoy así por la cortisona —explicó al descubrir mi forma de mirarle—. Es el tratamiento contra el asma. Ya sabes.

—No lo recordaba.

—¿Piensas quedarte algunos días?

—Hasta obtener una respuesta razonable.

—Se lo han cargado como a una rata —dijo Pomares, antes de vaciar de un sólo trago la copa de Magno.

—¿Sabes algo…?

—Ni sé ni quiero saber. Álex era un triunfador. Los negocios le marchaban viento en popa. Tenía fama y fortuna. Se había convertido en un hombre muy importante después de su boda con la única hija de Climent, el rey del pescado congelado; pero la marca Pop-Corn era suya. Zapatos deportivos. Todo un boom comercial con tiendas en dos continentes.

—¿Crees que su muerte tiene algo que ver con sus negocios?

—Se juntaba con gente muy poderosa y ya sabes que el poder no tiene escrúpulos. Él tampoco los tenía. Hace tres años fui a pedirle trabajo. Yo estaba acorralado por las deudas. Me presenté en su despacho. Álex me recibió, me abrazó como a un hermano, me dio mil euros en un cheque y, después de muchos rodeos, me dijo: «Poma, tú eres honrado y no tengo nada para ti». Luego, hablamos de los viejos tiempos, del barrio, del cine Maracaibo, de las «pedregas» contra los gitanos de las Casitas de Papel… Al final, me dijo: «En mi negocio hay que saber andar sobre las aguas». Entonces no lo entendí.

—¿Y ahora?

Con un gesto, pidió al camarero que le llenara la copa y añadió enigmático:

—Álex se ha hundido por aspirar a demasiado y no conformarse con ser un pescador de caña como nosotros.

—¿Volviste a verle?

—Nunca más —sorbió el coñac despacio, saboreándolo esta vez.

—Yo tampoco…

—Con su «préstamo» pagué mis deudas. Luego encontré trabajo en una gestoría y hace dos meses, por giro certificado, le devolví su dinero. En paz. Y lo siento. Fue mi mejor amigo. ¡Influyó tanto en mí!

—En nosotros.

—¡Juntos éramos el trío de la bencina!

«De la bencina», dijo. Éramos el terror del barrio mientras la vieja pantalla del Maracaibo, convertido hoy en un supermercado, nos abría sus puertas al mundo. Al principio el cine no era más que un solar vallado por una tapia de madera, con sillas de tijera y gravilla en el suelo; un único edificio albergaba la sala del operador, donde la máquina cinematográfica repartía su zumbido poderoso. Al otro lado se alzaba la pantalla, de lona primero y de cemento blanco después, como un monumento al aire. Y alrededor del cine Maracaibo, nuestro barrio crecía con sus bloques de viviendas a medio construir hasta convertirse en una de las zonas más pobladas de Alicante. Álex siempre soñó con ser director de cine, artista o el protagonista principal de Los implacables. Tras cada película escribía sus impresiones, pero jamás se las mostraba a nadie. Chubasco, Castillos en la arena, Love story, Descalzos por el parque, El Dorado, Centauros del desierto… Eran días en los que viajábamos a través de la pantalla, por ocho pesetas y en programa doble. Un universo en cinemascope y technicolor nos transportaba al Polo Norte con Anthony Queen, a la Polinesia de Burt Lancaster, a los Alpes de James Bond, al siempre lejano y salvaje Oeste; días de Nueva York, del Chicago de Al Capone o a la Rusia revolucionaria del Doctor Zhivago.

Inmersos en el Maracaibo buscábamos una liberación imposible. La fantasía del cine del barrio nos alejaba de una realidad sin perspectivas; nos libraba de un futuro de talleres. «Yo también tengo que salir de toda esta mierda», me dijo al despedirse de mí en la estación de autobuses, cuando yo, con diecisiete años, me disponía a emprender un camino sin retorno en el que Pomares y él pertenecerían irreversiblemente al pasado. Me marchaba a Madrid y Álex se quedaba atrapado en un paisaje que le asfixiaba. «Este es mi regalo para el viaje», me dijo mientras el motor del autocar rugía con fiereza. «No lo abras hasta pasar Albacete». Y me dio, envuelto en papel de regalo, un pequeño paquete dentro del que descubriría, entre las páginas de un libro sobre John Wayne, cinco mil pesetas en billetes de cien; posiblemente todos sus ahorros y una ayuda preciosa. Pobre Álex. Hasta aquel instante, él había sido el más generoso de mis amigos.