4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

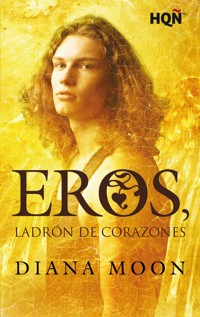

HQÑ 374 No puedes conformarte con la tierra cuando ya has probado el cielo. Aidan Grivaldi ha estado durante casi seiscientos años enamorando corazones. Él es Cupido. Él es Eros. Solo tiene que lanzar una última flecha y entrará en el Reino de los Cielos. Una prueba más. Una chica más. Un último lanzamiento. Briana Laidhart no le cae bien a la mayor parte de la clase. Cuando creyó que Aidan Grivaldi podría ser su único amigo, él demostró ser igual que el resto. Además, con sus sobresalientes notas, pronto le robará el puesto de la mejor de la promoción. Aidan Grivaldi se ha equivocado desde el principio de chica. Ahora, si quiere entrar en el Cielo, tendrá que enamorar a Brianna Laidhart que, por si fuera poco, le odia. Unos quinientos años antes… Giovanna de los Rimini ha sido rechazada vilmente por Nastagio de los Grivaldi, pero no dejará que salga impune: le ha escrito una carta para que enmiende sus faltas. El orgullo de él y la determinación de ella terminarán en una correspondencia que abrirá sus corazones y en una promesa que durará medio milenio. Dos historias. Un único final. El pasado y el presente han esperado una eternidad para volver a encontrarse. - Cupido une hilos invisibles entre personas que están destinadas a enamorarse. - Una historia donde la mitología y angelología se entrelazan. - Una trágica historia de amor que comienza en el pasado, con unas cartas cargadas de acusaciones, de reproches, pero también de una considerable dosis de pasión. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, romance… ¡Elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1033

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

© 2023 Diana Moon

© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.

Eros, ladrón de corazones, n.º 374 - noviembre 2023

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.

I.S.B.N.: 9788411805438

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Episodio I

Capítulo 2

Episodio II

Capítulo 3

Episodio III

Episodio IV

Episodio V

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Episodio VI

Episodio VII

Capítulo 8

Capítulo 9

Episodio VIII

Capítulo 10

Episodio IX

Capítulo 11

Episodio X

Capítulo 12

Episodio XI

Capítulo 13

Capítulo 14

Episodio XII

Capítulo 15

Episodio XIII

Capítulo 16

Episodio XIV

Capítulo 17

Capítulo 18

Episodio XV

Capítulo 19

Capítulo 20

Episodio XVI

Capítulo 21

Episodio XVII

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Episodio XVIII

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

Aidan descargó la bolsa de viaje sobre su hombro y alzó la mirada hacia los remates punzantes de aquella gran puerta metálica. La naturaleza la había engullido lentamente con el transcurso de las estaciones. Una enredadera serpenteaba entre las ranuras oxidadas allí donde la pintura azul celeste aún sobrevivía, desconchada. Mientras que a ambos lados se levantaban, custodiándola, dos esfinges de piedra que parecían convivir armónicamente con el musgo y la maleza.

El taxi maniobró para marcharse de vuelta por el único camino y, cuando por fin se perdió entre los árboles, se impuso un silencio, compuesto por las tenues melodías de las aves del bosque, por el roce de las hojas acunadas por el viento y por las que comenzaban a descender con la infinita calma preotoñal.

Aidan respiró intensamente, llenando sus pulmones de aquel aire puro y casto. Sintió que se encontraba en el lugar correcto.

Ensanchó sus comisuras, regalando una hermosa sonrisa a la nada.

Un viaje tan largo, con tantas paradas y estaciones merecía un hermoso escenario como final de trayecto.

Se aproximó a la verja, al otro lado apenas se veía un corredor de árboles inclinados que parecía no llevar a ninguna parte. Después dirigió su mirada hacia la cerradura, donde había grabada una placa:

SOLO A LOS IMPÍOS SE LES NEGARÁ LA ARCADIA

Aquello confirmó las sospechas de Aidan, estaba claro que era obra de Marxias, esos jueguecitos filosóficos suyos lo delataban. Aunque habría preferido tener que resolver algún enigma de las esfinges, dijo en voz alta:

—Por las palabras del inmortal, puedes entrar en los campos de luz y gozar de la verdad, así como de servirla, protegerla y beber de ella.

La puerta se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo, el suelo se liberó de la capa vegetal y los árboles fueron enderezándose uno a uno hasta formar un pasadizo completamente visible. A medida que Aidan se internaba fue atisbando entre las ramas los indicios de la villa Avonshire.

Desde los albores de su construcción, había sido mansión de portentosas medidas, capaz de sobrecoger a sus nuevos visitantes. Se trataba además de un lugar ambulante, capaz de viajar de un lado a otro. Y, aunque estuviese situada en la tierra, la casa y el perímetro que recogía de jardín pertenecían a otro plano de la realidad, ajeno al mundo terrenal. Por ahora se encontraba instalada temporalmente en lo recóndito del bosque que engullía al valle de Deerwoods, uno de los pueblos más bonitos del estado.

Deerwoods se encontraba rodeado de montañas, presidido además por un lago cuyo reflejo duplicaba el hermoso paisaje. La población estaba formada en su mayoría por viviendas lujosas y bien acomodadas que reunían a la élite del este norteamericano, pues tenía la suerte de estar cerca tanto de la naturaleza como de la ciudad.

Y allí, frente a él, se alzaba en la clandestinidad la mansión de Avonshire, con sus entrantes y salientes en la fachada, sus torres rematadas en aguja, sus incontables vanos y ventanales en distintos estilos artísticos. Una joya para la arquitectura que pocos podían visitar, pues había ido cambiando de posición y de dueño durante siglos. La última vez que Aidan la vio fue en el sur de Francia, antes de que volviese a desaparecer.

—¡Marcel, querido amigo! ¿No sales a recibirme? —lo llamó a gritos.

Esperó cinco segundos hasta que una de las ventanas se abrió y de ella asomó un niño repeinado que despertaba dignidad por todos los poros de su piel. Al ver a Aidan palideció de sorpresa y aturdimiento.

—¿Cómo diablos me has encontrado?

—Te sienta bien ese peinado nuevo —bromeó Aidan—. ¡No me digas que has crecido!

—Muy gracioso —maldijo este entre dientes—. No te muevas, no puedo dejar que profanes está casa estando así de sucio.

El muchachito cerró la ventana de golpe dejando a Aidan con el ceño fruncido. En un acto reflejo, se olió el hombro para comprobar a qué se refería su amigo. Hacía solo un día que no se duchaba, ¿tanto se notaba?

La puerta principal se abrió quizás por primera vez en décadas. Marxias, abrochándose la bata de seda púrpura que le llegaba por los tobillos, salió con prudencia, casi delatando sus pequeños impulsos agorafóbicos. Bajó las escaleras presidenciales agarrado a la barandilla y caminó con sus pantuflas sobre el rocío de la hierba hasta llegar a su encuentro.

—Estás ridículo —se atrevió a decir Aidan, reprimiendo las ganas de reírse.

—No esperaba visitas. Y ahora, bébete esto. —Sacó del bolsillo de su bata un frasquito de color verde lima—. Apestas a humano.

—Oh, por favor, ni que tú nunca hubieses sido uno.

—¿Quieres dormir está noche acompañado de los animales del bosque, Aidaniel?

Aidan gruñó y le quitó el frasquito de las manos en un movimiento veloz. Lo desenroscó y lo engulló de un solo trago. Al terminar, soltó un suspiró de satisfacción y se relamió las gotas que se habían extraviado en sus comisuras.

—Así mejor, ¿tienes hambre? Iba a preparar el desayuno —dijo Marxias dirigiéndose de nuevo al interior de la mansión.

—Oh, por supuesto que sí —respondió siguiéndole—, la comida del avión no es de muy buena calidad.

—Comida de avión, qué degradante suena —escupió Marxias subiendo las escaleras—. Haré tostadas y probarás la mermelada de Naranco que adquirí el otro día en el Mercado de Todo y Nada.

—Mmm, ¿me prepararías un té de frutos rojos? Sabes que es mi favorito.

—Está bien —respondió Marxias mientras se dedicaba a poner los mil y un cerrojos de la puerta. Eres mi invitado y supongo que pasarás una breve temporada conmigo.

Aidan dejó caer su bolsa sobre la misma alfombra que habían mancillado sus botas al internarse en el recibidor de la mansión. Con la mirada puesta en el impactante abanico de peldaños que comunicaban con el piso superior de la mansión, se quitó el grueso abrigo militar que había llevado consigo desde la década de los cuarenta y lo dejó pendiendo del ramificado perchero de la entrada.

—Así es —contestó Aidan unos segundos después—. He venido a por la última, Marxias.

—¿La última? Vaya, quién lo diría. ¿Cómo sabes que es la última?

—Simplemente lo siento aquí. —Señaló su pecho—. Es ella, lo sé. Solo una más, Marxias, una más y se acabó.

Este pareció dudar de sus argumentos pues torció la línea de la boca.

—¿Y si no lo es?

—Yo sé que lo es.

—Bien, pero no deberías emocionarte —dijo dándose la vuelta e internándose en el salón del ala oeste—. Tú y yo sabemos mejor que nadie que los de arriba no ilusionan a nadie. Somos nosotros los que nos formamos nuestras propias ilusiones.

Aidan asintió corroborando sus palabras y después le siguió el laberíntico recorrido de estancias hasta llegar a la pintoresca cocina que estaba como no abarrotada en cada esquina, hueco, porción de suelo o estantería. En el medio se alzaba una mesa de madera de abedul, repleta de tarros de mermelada de frambuesa, de arándanos, de melocotón; con una fuente de cristal a rebosar de piezas de fruta, como manzanas rojas brillantes, uvas jugosas, fresas seductoras, peras moteadas… Había también una torre de pisos concéntricos donde reposaban magdalenas ataviadas con faldas de papel. Un bizcocho parecía asomar por la única esquina que no cubría un paño blanco con bordados azules. En uno de los extremos de la repisa se esparcían unas nueces, algunas intactas, otras fragmentadas junto a su verdugo de metal.

Un jarrón de flores silvestres presidía la mesa, acompañado de otro más vistoso de girasoles. Justamente encima se situaban un estante que pendía del techo y donde se colgaban las sartenes, ollas, cazos, cacerolas de bronce rosado. Compartían el poco espacio con todo tipo de calabazas alargadas, achacadas o con gajos bien definidos, también había hileras de guindillas secas, un collar de cabezas de ajos y racimos de hojas de eucalipto para los catarros.

La estantería que ocupaba una pared entera, constaba de distintos compartimentos en la parte inferior, como cajoncitos llenos de especias, libros de recetas, tarros de miel, paños de cocina con estampados a cuadros, más botes de mermelada anticipando el fin del mundo y una primitiva báscula de cobre.

La parte superior se encontraba dividida en registros de diferente altura que albergaban la vajilla de cerámica con ornamentaciones y motivos florales; platos ovalados, tazones, la sopera, una cafetera, teteras y las tacitas de té, colgadas sucesivamente del mango como calcetines de navidad en una chimenea.

En el suelo reinaba un caos de cestas de mimbre atiborradas de castañas, piñones u otros frutos secos. Había rústicas sillas con cojines rojos dispersas por la estancia, algunas sirviendo de soporte para cestos con verduras, como zanahorias, puerros y cebollas.

Aidan se sintió tan abrumado que tuvo que pestañear repetidas veces.

—Se te ha olvidado contarme que los elfos que te limpian la cocina están de vacaciones —bromeó Aidan.

—No seas absurdo, los elfos no existen.

—Tú podrías ser uno.

Marxias enrojeció y procedió a arrugar el mentón en una mueca de indignación. Posteriormente alzó la barbilla considerando más digno su orgullo que sus ganas de responder. Aidan lo vio por primera vez más como un niño que como el vigoroso ángel de la Tercera Orden que una vez fue.

—Toma asiento. Es más que obvio que tu llegada es un pretexto para limpiar este desorden, pero ahora no es el momento. Tal vez mañana lo sea, quien sabe.

Aidan se sentó en una de las pocas sillas desocupadas y flexionó sus piernas para apoyar sus pies en la barandilla inferior. Mientras, observó cómo Marxias procedía a buscar de estante de estante hasta dar con una caja de madera donde tenía catalogadas todas las bolsitas de té. Tuvo, claramente, que subirse a un taburete para poder cogerla, lo que no hizo más que alimentar las burlas de Aidan.

—Aquí está, frutos rojos —dijo para sí mismo en un murmuro, mientras se llevaba la suave tela de la bolsita a las aletas de la nariz—. Sigue igual de óptimo que la última vez que lo bebiste.

—Eso espero —repuso Aidan recordando que corría el año 1889 cuando probó por última vez el té de Marxias—. Por aquel entonces solo podía pensar en tu té de frutos rojos.

—En eso y en… ¿Eme… linne?

—Emelyne Denaiu —corrigió con la mirada ausente en sus recuerdos—. Cómo olvidar a una de las más problemáticas. ¡Tardé más de tres meses!

Marxias calentó algo de agua en un cazo y después se enzarzó en la búsqueda de un plato y una taza limpios.

—Un pajarillo asustado, Aidaniel.

—Un enfermizo y atormentado pajarillo —enfatizó al mismo tiempo que jugaba con los dedos a remover la harina derramada por la mesa, creando dibujos sin sentido.

—Y bien, ¿quién es la afortunada que ocupa el último puesto?

—Lo cierto es que aún no lo he descubierto, querido amigo. Mi sexto sentido, supongo que recuerdas cómo me gusta llamarlo, me ha traído hasta esta parte del mundo, donde casualmente tú te encuentras.

—¿Acaso estás insinuando que yo soy el afortunado? —preguntó horrorizado Marxias.

Aidan estalló en carcajadas que retumbaron en todo Avonshire. Lo más gracioso de la escena había sido el tono de seriedad que había emitido Marxias.

—Cómo mi elevado raciocinio ha podido pensar tal cosa —se lamentaba el ángel, arrugándose las sienes al tiempo que escuchaba de fondo la risa descontrolada de Aidan.

Cuando al final este se calmó y se hubo restregado las lágrimas dijo:

—No puedo explicar cómo, pero sé que ella se encuentra en Deerwoods, siento su presencia en este lugar con gran intensidad. Debo reconocer que es una suerte para mí que hayas decidido este destino, Marxias, no sabes la aversión que le he cogido a los moteles y otras pensiones de mala muerte.

—No te juzgo —añadió preparando el té con la destreza de un maestro—, cualquier hospedaje es nimio comparado con mi afable y protectora Avonshire. Y con respecto a Deerwoods, nombre que oigo por primera vez, ¿dónde demonios te crees que estamos, Aidaniel?

—¿En Nueva Inglaterra, América del norte?

—Situé Avonshire en Dinamarca hace una semana —balbuceó para sí mismo Marxias—. Parece ser, querido amigo, que me has invocado con una eleikasia.

—¿Cómo?

Aun viviendo siglos de inmortalidad, Aidan reconocía no saber más del diez por ciento del conocimiento que poseía Marxias, de ahí que siempre este le sorprendiese con nuevos conceptos e ideas.

—Debiste llegar a un aidolon, un lugar vacío donde se pueden invocar lugares ambulantes como Avonshire. Leíste seguramente alguna inscripción y proferiste un tipo de frase u oración: una eleikasia.

—Sí, lo hice.

—Y pensaste en mí al hacerlo.

—Así es —convino Aidan—. Pensé que había sido un jueguecito tuyo.

—Pero ¿cómo es que llegaste hasta el aidolon? —se preguntó Marxias frotándose la barbilla, dubitativo.

—Ya te lo he dicho, simplemente sigo mi sexto sentido. Aunque, ahora que lo dices, no sé cómo pude acabar relacionándolo contigo. Tal vez es que deseaba con gran anhelo tu compañía, viejo amigo.

Marxias cogió con la mano enguantada la tetera hirviente y derramó una hilera de té que cayó en perpendicular sobre la suave taza de porcelana.

—Halagador, Aidaniel, sin embargo, has trasladado mi morada hasta la otra punta del hemisferio.

—Calma, Marxias, si subes a la torre más alta de la casa podrás contemplar la belleza de los bosques y montañas de Deerwoods, y te merecerá la pena, créeme.

—Bien, dejaré que utilices Avonshire para situar tu habitación, no creo que se me eche en falta por Dinamarca durante una temporada.

—Te lo agradezco de veras. Sabes que les hablaré a los de arriba de cuánto has cambiado con los años, recalcando tu amabilidad —dijo Aidan pegando un sorbo a su taza—. Tú yo sabemos que queda poco para que me encuentre con ellos.

—Eso, espero, querido amigo, eso espero.

Al final abandonó los gruesos y protectores muros de Avonshire para recorrer e inspeccionar los alrededores de Deerwoods. La impaciencia burbujeaba en su interior, como síntoma de querer encontrar a ese alguien tan importante por el cual había cruzado medio mundo.

Se perdió por los senderos del bosque hasta que llegó a la carretera que comunicaba todo tipo de mansiones octogenarias, algunas tan imponentes como la propia Avonshire. Estaba claro que Deerwoods no era un sencillo y humilde pueblo, sino más bien una aglomeración de residencias que habían acabado fundándolo.

«En alguna de aquellas lujosas e imponentes viviendas debe vivir ella», es lo que pensó Aidan. No obstante, su sexto sentido, aquel impulso incontrolable con el que había convivido durante siglos, le guio como había hecho siempre, hacia un camino de tierra aplanado, que se veía protegido por las bóvedas de los árboles. El ancho sendero no tardó en rodear el lago ofreciendo unas hermosísimas vistas del valle y de la cantidad de matices que iban adquiriendo el paisaje otoñal. Pero Aidan no interrumpió su marcha, siguió caminando hasta pasar por un puente de maderos bajo el cual transcurría un riachuelo entre las rocas.

El camino se fue estrechando cada vez más hasta formar un pasadizo de altos arbustos por los que se colaba a duras penas el sol. Aun así, alcanzó a ver los remates de un portentoso edificio que, a medida que se aproximaba, tomaba las formas de un castillo de torres circulares, arcos ojivales y semicolumnas adosadas. Estaba bellamente camuflado por enredaderas de que ofrecían toda una gama de colores que iban desde el verde penetrante hasta el rojo más intenso.

A la izquierda del edificio extendía un prado de hierba recién cortada y, más allá, el hilillo de agua que escapaba de la presa que conformaba el lago. Lejanamente, entre las copas de los árboles sobresalía el remate negro en aguja de la iglesia de Deerwoods e incluso se atisbaba medianamente el reloj que marcaba en números romanos las doce del mediodía.

Sintió al momento un impulso eléctrico. Su sexto sentido.

Ella estaba allí.

Se sorprendió por la facilidad con la que la había encontrado, normalmente le costaban más de medio día dar con ella, sobre todo si trataba de una ciudad o de una gran población, pues solía dejar presencia allá a donde iba o solía estar. Una vez estuvo más de dos días recorriendo Singapur en busca de Shio Huang. Aquella chica era tan inconstante que la única forma de dar con ella fue esperarla en su academia de música, hasta que apareciese para sus clases de violín.

Todo parecía absurdamente fácil; llegar a Deerwoods, reencontrarse con Marxias y hallar a la chica.

¿Y ella? ¿Cómo sería la afortunada? ¿Estaría a la altura como la última? Decidió entrar y comprobarlo. Palidecía de ganas. Había esperado… ¿cuánto?, ¿casi seiscientos años?

Se mordió el puño para contener su ambición, su deseo, ¡su ímpetu! No podía buscarla por todo el lugar de manera inconsciente. Cruzó el pequeño parquin y se acercó al perímetro de la casa-castillo, cercado por una verja de hierro no muy distinta a la de Avonshire. En lo alto de la entrada se alzaba una inscripción: WELCOME TO OSBORNE. Decidió entrar y echar un vistazo, por si de alguna forma conseguía verla.

Se percató del jardinero que se encontraba plantando unos geranios mientras silbaba una melodía con los auriculares puestos.

—Disculpe.

El hombre reaccionó alzando la mirada, y teniendo que llevarse una mano a la frente por el reflejo del sol. Después se colgó los auriculares del cuello para escucharle mejor.

—Me preguntaba qué es este lugar.

—La prestigiosa escuela privada Elias H. Osborne, aunque aquí todos la conocen como Osborne.

—Gracias, que tenga un buen día —dijo Aidan, a lo que el jardinero respondió asintiendo y regresando a su tarea.

Subió rápidamente los peldaños y abrió la gruesa puerta acristalada. Se encontró con un recibidor que combinaba lo antiguo del castillo con la modernidad del presente. En lo alto de la pared izquierda se alzaba un cuadro de un caballero del siglo XIX. En la parte inferior se había situado una placa dorada con la inscripción: Elias Hugh Osborne, propietario de la casa Mackson. Fundador en 1893 de la escuela masculina Elias H. Osborne.

—¿Puedo ayudarle en algo?

Una mujer rubia correctamente vestida salió a su encuentro tras abandonar el recibidor. Aidan la hizo frente con una de sus más encantadoras sonrisas.

—Sí, mi nombre es Aidan Grivaldi, acabo de mudarme a Deerwoods y me gustaría incorporarme cuanto antes a Osborne.

Maldita sea, ¿por qué habría dado su verdadero nombre? Nunca lo hacía. De todas formas, quedaba poco para que todo terminara, así que…, ¿qué importaba entonces su nombre? Además, ¿había algo que causara más intriga y atractivo a un puñado de adolescentes que un apellido extranjero?

—Entiendo, señor Grivaldi, pero lamentó informarle de que hace un mes pasó el límite de matriculación, entraría usted con el curso ya comenzado. Un retraso considerable con respecto a los demás alumnos. De todas formas, estos asuntos se deben comunicar por teléfono para una cita previa con la jefatura de estudios.

Aidan apenas la escuchó, sino que procedió a aproximarse hacia ella intimidándola con cada paso. Su rostro, su olor, incluso su voz, poseían un poder persuasivo inimaginable para una mortal.

—¿Cómo? ¿Cómo dice que se llama, señorita…?

—Pin… Pinkerton —tartamudeó clavando sus ojos en los verdes abrasivos de Aidan.

—Tiene usted un nombre realmente armonioso, señorita Pin-ker-ton.

—Gracias, señor Grivaldi.

—Me gustaría poder acudir a esta escuela, teniendo una recibidora tan… —suspiró— encantadora.

—Estoy… Estoy segura de que sería un honor para la escuela de secundaria Osborne recibir entre su alumnado a un joven tan aplicado como usted, señor Grivaldi.

—Coincido.

Ella apretó los labios en una sonrisa y tragó un nudo en la garganta.

—Deje que haga una llamada a mis superiores para concederle una cita para mañana —habló a la velocidad de la luz mientras regresaba al otro lado del mostrador y cogía el auricular del teléfono.

—Creo que sería preferible concertarla para ahora, puesto que ya estoy aquí.

—Claro, sí, tiene usted razón, para ahora mismo, estoy segura de que no habrá ningún problema.

Aidan sonrió tomando asiento en el conjunto de sillones que había frente a la ventana. Se hizo con uno de los folletos de la mesita circular de cristal que tenía a sus pies y lo ojeó por simple curiosidad. Debía informarse al menos de dónde se estaba metiendo.

La institución educativa Elias H. Osborne cuenta entre sus instalaciones con clases de esgrima, baile, música, equitación, ajedrez…

Osborne considera al latín una lengua imprescindible entre sus asignaturas a cursar.

Sus hijos gozaran de una educación volcada en un correcto aprendizaje, que incluye el conocimiento e instrucción necesarios para una posterior vida laboral.

Fundada en 1893 por el prestigioso hombre de letras Elias Hugh Osborne, filósofo, literato, filántropo de las artes, impulsor de la enseñanza…

Así que había caído entre los barrotes de una opulenta y elitista escuela, compuesta por alumnos igual de aburguesados y acaudalados.

—Señor Grivaldi —lo llamó la señorita Pinkerton desde el mostrador.

Aidan se levantó de golpe y acudió a su encuentro.

—Acompáñeme, por favor.

La señorita Pinkerton caminó resueltamente con sus tacones repiqueteando por el suelo de mármol. Le condujo a través de un corredor de bóvedas de crucería con algunos cuadros y bustos de personajes que parecían importantes hasta llegar a un pasillo ancho más parecido a una escuela. Aidan no pudo evitar fijarse en las peculiares taquillas de madera con cerradura de llave, ni siquiera en eso se asemejaba a un instituto normal y corriente.

El lujo derramado era palpable en la restauración de un edificio tan antiguo. Aidan se preguntó cómo serían los baños. ¿Acaso tendrían grifos bañados en oro? Una ostentación de la que sí disfrutaría su querido amigo Marxias.

Retumbó entonces un sonido algo quejumbroso. Tardó más de un segundo en asociarlo al timbre, pues enseguida las puertas procedieron a abrirse y una marea de alumnos inundó el pasillo. La señorita Pinkerton tuvo que regresar a por él para que no se perdiese entre la multitud.

Aidan se percató de un detalle que había pasado por alto: el uniforme. Soltó una mueca de reprobación.

—Señor Grivaldi, sígame, por favor.

Finalmente lo condujo hasta un ascensor y le dijo:

—Suba a la planta segunda, a mano izquierda se encuentran los departamentos, a la derecha está la jefatura y el despacho de la directora, tome asiento allí y saldrán a recibirle.

—Gracias, señorita Pinkerton, siento que nuestros caminos tengan que separarse.

Ella acabó ruborizándose y dio un paso hacia atrás para intentar huir del persuasivo influjo de Aidan.

—Tenga un buen día, señor Grivaldi —diciendo esto dio media vuelta de regreso a su querido mostrador.

Aidan la observó camuflándose entre la masa de adolescentes uniformados. Después llamó al ascensor y curiosamente este se abrió al segundo. Una vez en el interior, pulsó la segunda planta y, mientras esperaba a que se cerraran las puertas, algo llamó su atención. Como si se tratase de una llama en la oscuridad, una cálida melena pelirroja pareció flotar en el aire, situándose en las fronteras del tiempo. Allí, a lo lejos del pasillo, caminaba una chica rodeada de sus amigas, riendo y conversando en un día normal de instituto. Con una piel blanca moteada de suaves pecas, unos hoyuelos magníficos acompañando ambas comisuras de la boca y unos ojos acuosos ribeteados de profusas pestañas.

Antes de que las compuertas se cerrasen, ella dirigió su marítima mirada hacia la esmeraldina de Aidan, y entonces él supo que sí, incluso ella estaba a la altura.

Episodio I

Florencia, primavera de 1472

Como todas las mañanas, la sirvienta Constanza descorrió las pesadas cortinas que ocultaban el cuarto de su señora, quien se resistió a despertarse y fingió estar profundamente dormida.

—Debe levantarse, madonna, pronto anunciarán la llegada de su futuro esposo. Hemos de prepararla.

La sobrina de Constanza, Raffaella, entró en la habitación con una cesta con diferentes especias y fragancias. Después aparecieron Lucrezia y Mariola cargando pesados cubos de agua de la fuente, con los que llenaron la pila de bronce.

Con tanto alboroto, Giovanna no pudo hacer otra cosa que salir de sus confortables sábanas de lino. Primero se retiró los guantes de gamuza con los que había dormido toda la noche. La tarde anterior se había lavado las manos en limón con azúcar blanca, pues de esta forma quedaban sus manos más suaves y pálidas. Después se las enjuagó con la tinaja que le tendió Constanza y se las frotó en aceite de benjuí. Su sirvienta también la ayudó a quitarse el camisón y a entrar en la pila ofreciéndole su mano como apoyo. El agua caliente enseguida la despertó y la hizo tomar conciencia de lo que aquella mañana acontecería.

Raffaella, experta en el cuidado de la belleza femenina, echó en la pila una serie de plantas odoríferas, como hojas de laurel que al mezclarse con calor empezaron a desprender ricos aromas que inundaron la instancia. Mientras Mariola iba ordenando los diferentes jaboncitos, cajas, frasquitos y otra serie de fruslerías.

—No se le ocurra sumergir la cabeza, madonna, podría estropear el peinado. Y hoy debemos estar exentas de errores —le advirtió Constanza mientras le bañaba el cuello con sumo cuidado.

Giovanna se ruborizó, no era la primera vez que se había empapado el cabello, olvidando que este había sido rizado con un hierro caliente y atado en diversos nudos para que, al día siguiente, adoptase una bella forma.

Después del baño la cubrieron de aceite de almendras dulces con cera blanca y algo de alcanfor. Y volvieron a frotarle las manos, pero esta vez con mostaza negra mezclada con manzanas.

Constanza le deshizo los nudos del cabello y con un pequeño peine de marfil de talla exquisitamente refinada peinó aquellas zonas encrespadas, así como las puntas. El color de su cabellera había puesto resistencia en teñirse del tal anhelado rubio que cubría todas melenas femeninas en Florencia. Pues el rubio era el rey de los colores y, aunque sus sirvientas habían insistido en que los cabellos de Giovanna tomasen largas horas de sol, este no se había tornado más que de un color melaza. Incluso habían tratado de someterlo a mordientes y mixturas para teñirlo, pero su resultado había sido no más que unos pocos reflejos dorados en algunas de las puntas. No habían insistido más, con tal de no volver más frágiles aquellos mechones que ya lo eran de por sí.

Ordenaron sus tirabuzones en una compleja combinación de trenzas engastadas de finas cadenas de oro y perlas, pero también con cintas, velos y demás joyas. Incluso coronaron el peinado con una ostentosa brocchetta. No menos importante fue perfilar la forma de sus frondosas cejas, para que apenas formasen un hilillo similar a un arco de medio punto.

Extendieron sobre su frente y sus mejillas una pasta blanca que mantuvo rígido su rostro como el de una estatua de mármol. También pintaron ligeramente sus mejillas y labios con afeites rojos, para aportarle algo de viveza. Y, aunque no pudiese haber momento alguno en el que Giovanna abandonase su compostura de cortesana para sonreír, se insistió en blanquear sus dientes con una serie de polvos especiales.

Finalmente se atendió al guardarropa de la señora. De donde eligieron una de las prendas más ostentosas, guardada para ser estrenada en acontecimientos como aquel. Giovanna se envolvió en aquel vestido de brocados de seda y terciopelo; con hilos de plata y entremezclado de oro, perlas y finas piedras. Todo ello perfumado por supuesto de los más selectos aromas.

Cuando finalizaron, las criadas abandonaron la estancia dejándole unos minutos a solas. Giovanna se asomó a la ventana de su habitación que contaba con un pequeño balcón semicircular decorado con hermosos claveles de tonalidades rosadas. Un regalo que su padre había mandado plantar y traer de Oriente, pues era la planta favorita de su hija. Giovanna hundió la nariz en lo profundo de una corona de pétalos. Aquel olor, el mismo que acopiaba en un bello frasco de perfume para rociar los sobres de sus cartas. Levantó la mirada, estaba amaneciendo en la bella ciudad de Florencia, podía vislumbrar como el sol bañaba a lo lejos las colinas de cultivo y los tejados de las casas.

Su aparente tranquilidad se vio interrumpida cuando entró Constanza en su habitación.

—La familia de los Grivaldi acaba de llegar, madonna. Se la espera en el jardín para el encuentro.

Giovanna se puso pálida y quiso en aquel momento tener alas como las golondrinas para salir volando por el balcón.

Constanza insistió y ella acabó cediendo. Mientras iban descendiendo por las escaleras, su más fiel sirvienta iba recordándole cómo debía actuar y comportarse. Incluso le aconsejó el que hablase lo menos posible, pero siempre con una modesta sonrisa en la cara.

Al final llegaron al jardín trasero de la casa, pequeño pero hermosamente decorado con esculturas, fuentes, setos y flores entre las cuales nunca faltaba un clavel rosado. Sus padres la aguardaban no muy lejos, sobre una extensa alfombra. Su madre estaba sentada en una silla del interior que sacaban al jardín solo para ella. Su padre la acompañaba de pie a su lado izquierdo. Frente a ellos se encontraba el matrimonio de la familia de los Grivaldi. Un hombre con una nariz pronunciada, pero recta como la punta de una flecha, vestía unos ropajes exquisitos. Un tocado negro cubría su cabello gris y un collar con una piedra roja en el centro culminaba su jubón. La mujer compartía su hombro derecho, lucía un vestido no muy distinto al de Giovanna, pero quizás menos lustroso que el de esta. Una diadema de perlas envolvía su melena todavía rubia, pues debía ser veinte años menor que su marido.

Detrás de ambos se presentó un joven también muy dignamente vestido. Poseía una melena rubia y brillante que enmarcaba sus orejas, y se resistía al peinado de la época, pues se inclinaba hacia su nuca. Tenía una nariz muy parecida a la de su padre, solo que algo menos acentuada. En su tez pálida unos surcos oscuros decoraban su mirada, quizás por falta de sueño. Un par de ojos del color de los más verdes prados la observaron detenidamente.

—Esta es mi hija, Giovanna de los Rimini.

Ella se inclinó reverencialmente sin atreverse a levantar la mirada.

—Este es nuestro Nastagio —anunció la mujer—. Quizás quieran tomarse un tiempo para hablar.

—Nosotros también tenemos asuntos que resolver, entremos dentro —les invitó Francesco de Rimini.

Les dejaron solos en un incómodo silencio acompañado del sonido burbujeante de las fuentes. Al final fue él el que se atrevió a hablar con ella:

—Quieren desposaros conmigo, ¿vos que pensáis al respecto? ¿Tenéis voz para oponeros?

Giovanna comenzó a andar por uno de los senderos del jardín y él tomó el paralelo. Meditando qué responder, recordó el consejo de Constanza: «Cuando abráis la boca utilizad siempre las palabras adecuadas, no seáis impulsiva. Los hombres persiguen los espíritus dóciles y mansos, no los incontrolables».

—Supongo que ha de ser una unión ventajosa para nuestras familias. Mi padre es un rico fabricante de telas y el vuestro un banquero.

—¿No preferiríais un noble florentino a un usurero dedicado al oficio de la banca?

—No se discute lo que yo prefiera, señor. Pero si sois vos quien os restáis valor, entonces la unión debe ser más ventajosa para usted que para mi familia.

Nastagio dejó de caminar y se quedó pensando en el carácter de ella. Sí, parecía dúctil y sumamente obediente, entregada a cualquier voluntad que no fuese la suya. ¿Podría vivir el resto de su vida con ella y al mismo tiempo continuar con su privilegiada vida de soltero?

Quizás.

—Vais muy cargada de ornamento, ¿os gustan las joyas y vestidos caros?

—¿A qué joven de mi edad no le gustan, señor? —respondió en un susurro.

Giovanna se sentía constantemente analizada en cada uno de sus pasos y movimientos, pero también en sus palabras y contestaciones.

—¿Podríais vivir en el campo lejos de toda vida social?

—Siempre que mi familia lo requiriese, sí, podría.

—¿Y sin vestidos ni ornamentos?

—Si la situación de…

—Sí, de tu familia —la interrumpió robándole las palabras de la boca—. ¿Me consideráis apuesto?

Las mejillas de Giovanna se incendiaron de rubor. No pensaba reconocerlo, pero nada más verle había pensado que era uno de los muchachos más hermosos de toda Florencia.

—He de suponer que me creéis apuesto.

Ella no dijo nada. Es más, no le volvió a decir nada en mucho tiempo. Sus padres acordaron el enlace tras aquel día. Giovanna se uniría en menos de un mes a la familia de los Grivaldi. Sin embargo, pasaron no menos de tres días cuando sus padres le anunciaron que los Grivaldi habían cancelado el compromiso. No dieron ninguna explicación, simplemente que aquella unión lamentablemente no podía celebrarse. Giovanna no lo entendió, tampoco sus padres. ¿Cuál había sido el motivo? ¿Acaso los modales de ella no eran impecables? ¿No era suficientemente rica su dote, así como las relaciones de su padre con el resto de ciudades italianas? No volvió a saber nada de Nastagio Grivaldi más que una noche, mientras Constanza y Raffaella la preparaban para irse a dormir. Una le peinaba mientras que la otra le preparaba la cama.

—Has de darle gracias a Dios, madonna, por no haberos unido a Nastagio de los Grivaldi.

—¿Cuál es el motivo, Raffaella?

—¡Raffaella! —la riñó Constanza—. Te dije que mantuvieses la boca cerrada delante de la madonna.

—Lo siento, pero creo que debería saberlo.

—¿Qué es lo que me escondéis? Os ruego, no, os exijo que me lo digáis inmediatamente. ¡Constanza! —La miró autoritariamente.

—Se rumorea por Florencia sobre cosas demasiado indecentes para vuestros oídos sobre el mayor de los Grivaldi.

—Es un seductor, madonna —reveló Raffaella—. Dicen que ha estado implicado con mujeres casadas, incluso con una viuda. No le importa la decencia de ninguna mujer, mientras esta sea hermosa, hace todo lo posible para conquistarla.

Giovanna no salía de su asombro. Reconocía que tras conocerlo le había parecido un joven un tanto arrogante, quizás debido a su notoria belleza, pero pensó que no sería un defecto demasiado sobresaliente.

—Sus padres decidieron casarlo para alejarlo de tantos escándalos, pero al aparecer él consiguió librarse y por eso se canceló vuestro compromiso.

Se sintió aliviada y confusa a la vez, como si aún le quedase algo más por saber sobre Nastagio Grivaldi.

—Olvidemos de una vez a ese bribón —ordenó Constanza terminando de trenzarle el pelo—. He de marcharme a la cocina. Raffaella, acuesta a la madonna por mí. Buenas noches, mi querida Giovanna.

—Buenas noches, Constanza.

La sirvienta se marchó rápidamente para seguir atendiendo a sus labores. Mientras Raffaella terminó de acostar a su señora y la arropó con las mantas.

—Raffaella, ¿no hay nada más que no me haya contado de Nastagio Grivaldi?

—Oh, madonna, esperaba que no me preguntase, sabe que no soy capaz de guardar secretos.

—Cuéntamelo, Raffaella, ¿qué es?

—Es que… no le va a gustar lo que escuche de mis labios.

—No importa, quiero saber.

—Me duele contarle algo tan cruel, madonna, ¿está segura de querer oírlo?

Ella asintió. Raffaella se sentó al pie de cama y miró a su señora.

—Tengo un hermano trabajando en la casa de los Grivaldi. Cuando me enteré de vuestro enlace le pedí que me mantuviese informada sobre Nastagio, todo lo que pudiera saber o conocer de él, solo por si acaso. Usted sabe que la apreciamos enormemente en esta casa todos los criados.

—Oh, Raffaella, prosigue.

—Poco después de que vuestros padres acordaran el compromiso, mi hermano presenció una horrible pelea en la casa de los Grivaldi. Nastagio se oponía realmente al matrimonio, pero…

—¿Sí?

—Decía que…, bueno, mi hermano me contó las palabras que pronunció Nastagio: «Si alguna vez me caso no será con una muchacha tan poco agraciada como la de los Rimini». Oh, madonna, no se lo tome como un insulto, yo no pienso realmente que usted carezca de belleza, la considero una joven bonita, se lo juro por el Santísimo.

—Así que fue por eso… —murmuró ella tristemente—. No me considera lo suficientemente hermosa para que forma parte de su familia. Ni siquiera para desposarme.

—No haga caso de mis palabras, madonna, usted es una muchacha de un valor incalculable para cualquier hombre rico de esta ciudad.

—No te preocupes, Raffaella, estoy bien. Me alegra no haberme casado con alguien como él. Ahora me gustaría dormir, déjame sola.

—Sí, madonna, como usted quiera.

Raffaella se levantó y salió sigilosamente de su habitación como le había pedido su señora.

Giovanna intentó dormir, pero se sentía demasiado ofendida para conciliar el sueño. La habían rechazado por carecer de belleza, no por su dinero, ni su posición social, sino por su aspecto físico. Se levantó de la cama y tomó el candil. Fue hacia el espejo de su cómoda y, a la luz titilante de la vela, se observó a sí misma. ¿Tan poco agraciada era? ¿No eran sus labios los suficientemente carnosos? ¿Ni su rostro lo suficientemente dulce y redondo? Quizás era culpa del color de su cabello que se resistía a teñirse de rubio como todas las demás damas de Florencia. O tal vez del color avellana de sus ojos.

Sin darse cuenta comenzó a llorar frente a su reflejo, queriendo ser como su hermana menor Alessandra, a quien siempre había envidiado, creyendo que era la más bella de las dos. Alessandra tenía unas caderas más voluminosas y unos preciosos ojos moteados. A diferencia de su hermana, el cabello de Alessandra se había vuelto rubio gracias a los tintes, haciéndola encajar en el canon de belleza florentino. Sin embargo, su padre aún buscaba un marido para Giovanna, pues no podía casar a su hija menor antes que a la mayor, por muchos pretendientes que poseyera Alessandra. ¿Y quién iba a querer casarse con ella ahora? Giovanna se palpó las mejillas húmedas por su silencioso llanto queriendo cambiar sus facciones por las de su hermana.

Pero la tristeza duró poco, enseguida le embargó la ira. ¿Cómo se había atrevido aquel hombre a despreciarla meramente por su aspecto? Cogió una hoja de papel y sacó su pluma y el tintero.

Al señor Grivaldi:

Gusta su menester el llamarse el rostro más hermoso de Florencia, otros no gozamos de tal apelativo, pero no por ello somos menos virtuosos. Puede que no haya gracia, orden y proporción en la cáscara que resguarda nuestra alma, pero al igual que una ostra esconde un perla, podemos llegar a ser el más jugoso y afrodisiaco fruto. Ser hermoso no significa ser agraciado por fuera, sino contener belleza en todo su conjunto. Por eso usted, Nastagio de los Grivaldi, se encuentra a las afueras de ser el rostro floreciente de nuestra bien amada República.

Si gasto tinta en mis palabras es porque creo en su redención, créame loca o estúpida y, aun creyéndolo, yo tengo fe en su salvación. Todavía hay tiempo para que escape de los suplicios que nos relata nuestro bien talentoso Dante.

Los hay hermosos y los hay listos, sea su menester de los últimos, si es que alguna vez lo ha sido, si no le recomiendo leer, cultivarse en otras lenguas y dialogar más con aquellos que más saben. Sea hermosa también su alma, llénela de virtud, de buenas acciones, de belleza. Límpiela de pecado e ignorancia, le animan mis letras desde la lejanía, lo harán también mis oraciones.

Hay que compadecerse siempre del débil, señor, eso nos enseñan las sagradas escrituras. Le explicaré que su debilidad recae en su ceguera, solo puede ver una sola cosa, algo que lleva viendo, me atrevo a decir, toda su vida. Usted. ¿No se le cansa la vista? ¿No se cierran sus párpados por el agotamiento? ¿No quieren sus ojos ver otros horizontes? Descanse la mirada, señor, pósela sobre la cultura, la pintura, la música, la naturaleza. Verá como pronto descubrirá que su señoría fue creada para el mundo, no el mundo para complacerla.

Crudas palabras, pero ciertas, aunque no guste creerlas. Bien, ahora no solo ha de cultivarse en la cultura, también en los actos. Una buena acción vale más que diez habladas. No busque hacer el bien, pues las acciones no se buscan, se presentan en la ocasión acertada, rogándote que las acates de la forma correcta. Si no contiene la suficiente inteligencia para saber cómo actuar, regrese sobre mis palabras, allí donde le explico cómo lograr esa agudeza.

Aquí terminan mis ayudas, señor, más de las que merecéis, os lo aseguro. Pero mis ruegos y oraciones perdurarán, y si no son escuchados es que ni nuestro Señor cree posible su salvación, aunque yo sí la crea.

Desde la más honda sinceridad.

No se atrevió a firmar con su propio nombre. Quizás él pudiera sobreentender que se trataba de ella, tal vez no. Tras darle ciertas vueltas optó por recurrir a sus conocimientos grecolatinos y firmó como «Vulcana», pues Vulcano era el dios griego del fuego y era conocido especialmente por no ser del todo agraciado.

Capítulo 2

—Inaudito, en mis doce años dentro de esta institución jamás habían dejado matricularse a un alumno a mediados de trimestre —murmuraba el sastre que le tomaba las medidas—. ¿Es que acaso eres familiar de la directora Haselhouse, muchacho?

Aidan sonrió altivamente y miró hacia abajo, hacia el nuevo par de zapatos que se estaba probando y que eran absurdamente refinados.

—Algo así. Creo que soy de su agrado, me ha invitado a tomar el té un día de estos.

—Vaya, lo felicito, un buen comienzo en Osborne. Ahora tenga cuidado con que esos no se lo coman vivo —lo alertó echando una breve mirada a la ventana, tras la cual estaban el resto de los alumnos en su horario de descanso y que se repartían por el jardín principal de la escuela, con canchas de baloncesto, un pequeño campo de futbol, bancos, fuentes, árboles bajo los cuales se agrupaban pandillas para comentar toda su lista de eventos del pasado fin de semana.

—Parecen inofensivos —comentó Aidan irónicamente.

—En sus buenos ratos, muchacho, en sus buenos ratos.

La puerta se abrió inoportunamente sobresaltando a ambos.

—Merde —maldijo el sastre en francés perdiendo el control del metro—. Ah, eres tú otra vez.

—Buenos días, Norbert, yo también me alegro de verte —lo saludó un chico con la hombrera de la chaqueta desgarrada.

Norbert lo miró y profirió un sonido de disgusto

—¿Qué le has hecho ahora al uniforme? Siéntate allí y no te muevas.

El chico ignoró sus órdenes y se aproximó a Aidan ofreciéndole la mano:

—Al fin veo una cara nueva por aquí. Soy Mathias, pero por casualidades remotas de la vida me llaman Matt.

Aidan le estrechó la mano. Más le convenía hacer amistades para asegurarse cierto estatus dentro de Osborne, lo suficiente para llamar la atención de ella.

—Aidan Grivaldi.

—¿Grivaldi?

—Sí, es italiano.

«Ahora es cuando corres la voz», pensó Aidan.

—Curioso, me gusta. Grivaldi.

—Deja de distraerlo, Sunders, siéntate donde te he dicho, cuando termine con él me pondré con tu estropicio.

—No es culpa mía que me lo remendases demasiado flojo, si no, no se me habría abierto de nuevo.

—Oh, así que es culpa mía que juegues como un animal con tus amigos.

—Si nos dejaseis llevar ropa normal igual no se estropearía con tanta frecuencia —contraatacó Matt apoyándose en la pared con los brazos cruzados y la rodilla flexionada.

—Yo no dicto el reglamento de Osborne, Sunders.

—¿Y tú qué opinas, Grivaldi? —soltó Matt—. ¿Te gusta el nuevo uniforme que llevarás el resto de tu adolescencia?

—Por supuesto, es reconfortante saber que todo el mundo lleva lo mismo que tú, hace resaltar tu originalidad.

Matt se carcajeó y después miró por la ventana.

—Oh, vaya, están hablando con las chicas sin mí —se lamentó torciendo el gesto.

Aidan se asomó también para saber en qué círculo social se movía Matt. Localizó enseguida a un grupo de chicos bastante llamativos entre los demás y que estaban molestando a una chica en particular, rodeada de su séquito de amigas.

—¿Quién es ella? —preguntó Aidan.

—Charlotte Fanning, prácticamente hace enloquecer a todo Osborne.

Mientras Robert tomaba las medidas de su cintura, alguien captó la atención de Aidan. Ella estaba allí de nuevo, sentada en un banco conversando con otras chicas y riendo de vez en cuando.

—¿Y ella?

—¿Quién?

—La pelirroja.

—Ah, parece que ya te has fijado en Virginia Ainsworth. Olvídate, hermano, es una imposible. Por eso todo el mundo recurre a Charlotte, es más cercana, aunque no es mi tipo.

—¿Y Virginia lo sería? —quiso saber Aidan.

—Virginia es el tipo de cualquier ser viviente sobre la tierra.

—Me gustaría conocerla.

—Suerte entonces, valiente.

Aidan sonrió, no necesitaba suerte, solo un poco de su manante encanto. Había tratado con todo tipo de imposibles a lo largo de su existencia y algo le decía que Virginia era un seis. Muy fría y distante a primeras, pero franqueable en cuestión de días. ¿Cómo podía parecer todo tan sencillo? ¿Acaso se trataba de algún tipo de consideración de los de arriba? Como una especie de compensación por sus largas décadas de trabajo.

—Ya está —dictó Norbert—, te enviaremos el uniforme en los próximos tres días hábiles y para entonces podrás incorporarte a la escuela.

—Gracias —dijo Aidan desquitándose de la chaqueta y deseando empezar para terminar cuanto antes.

Jugar al billar, al póker y a las damas, a eso se había dedicado durante sus días de espera. Nunca el tiempo le había parecido tan denso, tan lento. Marxias, en cambio, gozaba de una compañía que no eran sus adorados libros y manuscritos.

Aidan se metía con él en todos los juegos llamándole «manos cortas». Pero en eso se basaba su amistad, en una confianza cercana. Aidan se había ganado a Marxias desde el primer momento y es que él era el único de los seres supraterrenales que no lo había considerado, lo que le llamaban en los tres mundos, un «desterrado». No le importaba su pasado, ni sus errores, solo buscaba su cálida compañía. Un mentor que le explicase cómo funcionaba todo aquello que se escondía a la humanidad. Y Marxias adoraba ser escuchado, que le preguntasen y él supiese responder con toda claridad de detalles, anotaciones y comentarios. De esta forma, se complementaban el uno al otro.

Marxias reconocía sentir algo de envidia hacia Aidan, iba a terminar con su maldición mientras que la suya no parecía tener ninguna redención, no a corto plazo. Aunque en el fondo se alegraba por él, siempre le pareció un buen muchacho que había pagado por la libertad de su alma morando a lo largo del mundo, de siglo a siglo, de corazón en corazón.

—¿La has encontrado ya? —le preguntó desconcentrando a Aidan, quien calculaba piadosamente sus cartas y movimientos.

—Así es —confirmó en un tono neutro.

—¿Y cómo es?

—Aún no he tenido la oportunidad de hablar con ella, pero es una verdadera belleza, de eso no me cabe duda.

—Prometedora, diría yo, pero ¿difícil?

—No lo creo, querido amigo, no lo creo —respondió dejando escapar una sonrisa oculta por su abanico de cartas.

El lunes por la mañana recibieron un paquete en la verja de entrada de Avonshire. Dentro se encontraban las piezas que conformaban el uniforme de Osborne. Incluía además el equipamiento de esgrima, que Aidan estaba seguro de no acabar utilizando. Su estancia por aquella escuela sería bien corta.

Al día siguiente se dispuso a vestirse con pantalones color caqui y una chaqueta azul marino con el logo de Osborne en la derecha, sobre el corazón: un ciervo de frondosa cornamenta rodeado por un marco y atravesado por una fina tira que fingía en los extremos ser una cinta roja con el nombre de la institución.

Aidan tuvo que calzarse con aquellos ridículos zapatos, por lo que decidió no mirar hacia el suelo hasta que volviese a quitárselos. Tomó también su sencilla mochila verde militar donde metió un par de hojas y una pluma que le había robado a Marxias, si era su primer día más le valía al menos fingir que tomaba algunos apuntes.

Se peinó por encima para no estropear el aspecto desenfadado de su melena rubia, que le llegaba a la altura de las orejas y se distribuía en registros de hondas sobre su cabeza, como las plumas de un ave. Cuidó de lavarse y de rociarse con una fragancia demasiado suave para ser masculina pero extremadamente eficiente, que solía encandilar a cualquiera que pasase junto a él. La había conseguido en el Mercado de Todo y Nada hacía ya décadas, ¿o quizás siglos? Parecía no agotarse nunca, pues con apenas una gota el olor duraba días o semanas.

Aidan pensó en pasarse por la cocina para picar algo, cuando descubrió que Marxias le había preparado todo un banquete en la mesa del comedor.

—Voy a llegar tarde, parece como si quisieras retenerme —dijo hurgando aquí y allá en los distintos platos.

—Debes acopiar fuerzas, relacionarse con humanos es agotador. Son tan sumamente ignorantes y terrenales.

—Algún día, cuando salgas de esta ratonera, te enamoraras de una humana y nos reiremos —añadió cargándose los bolsillos de pastelitos.

—Me gustaría saber qué clase de mujer se enamoraría de un niño, Aidan.

—No creo que seas uno por mucho más tiempo, no si logro convencer a los de arriba.

Marxias le sonrió apenado, no creía ni por asomo que fueran a hacerle caso a su amigo, por mucho que hablase maravillas sobre él.

—Dejemos esta deprimente conversación, tienes que irte, no puedes llegar tarde tu primer día.

—He tenido tantos… que ya estoy acostumbrado. Seguramente en esta escuela querrán saber quiénes son mis padres y cuánto cobran al año.

—O tal vez se pregunten por qué tienes los bolsillos abarrotados de pastelitos.

Aidan lanzó una carcajada. Marxias lo acompaño hasta la puerta mientras le tendía el abrigo y una manzana verde.

—Debes aparentar que eres un chico sano, aunque en el fondo no lo seas.

Cogió la manzana y la lanzó en el aire para después caer en el hueco de su palma.

—Eres mejor que una madre, Marxias.

Después le alborotó el oscuro cabello ondulado, despeinando su perfecta raya a un lado y echó a andar.

—¡Sabes que odio que me despeinen! Vete ya, demonio del inframundo.

—Sabes que te aprecio, amigo —le gritó mientras se perdía entre los árboles.

Aidan guardó su brillante manzana en la mochila y se dispuso a devorar aquellos manjares caseros que había robado del desayuno. Se encontró además con una galleta con mermelada de fresa en el centro, Marxias debía habérsela metido a escondidas en el abrigo. Eran sus favoritas, ¡y qué buena estaba! Se preguntó si echaría de menos la comida cuando ya no estuviese en el plano terrenal. Lo cierto era que ni la comida podría hacer que quisiese quedarse por más tiempo, ya había vivido y comido lo suficiente. Estaba exhausto, viejo interiormente y anhelante de algo más.

Caminó entre chopos y robles hasta llegar a su ya conocido sendero que bordeaba el lago y que le conducía directamente hacia Osborne. Había estado lloviendo aquella noche y tras escabullirse de vez en cuando el sol entre las nubes hacía que todo brillara deliciosamente.

Un impío viento se levantó por el este y Aidan lamentó que su querido Marxias no hubiese atendido a ese detalle ofreciéndole una bufanda. ¿Qué podía esperar de un exiliado agorafóbico?

Se terminó de abrochar el abrigo, mientras masticaba un pastelillo de chocolate. De pronto, un tintineo llamó su atención e hizo que levantase la mirada.

Una chica en bicicleta se incorporaba al camino por uno de los senderos de la izquierda, de su manillar parecían colgar unas campanitas que repiqueteaban a medida que circulaba sobre la superficie desnivelada. Aidan solo pudo verla de espaldas, pero enseguida se percató de que llevaba el uniforme de Osborne. Le pareció curioso el que fuese en bicicleta a la escuela, cuando la mayoría de los demás alumnos harían gala de sus coches lujosos. Le vino la idea de buscarse una bicicleta, pero la descartó tan rápido como la había sopesado al caer en la cuenta de que su estancia allí era sumamente pasajera.

Llegó en pocos minutos a la escuela, situada en la ladera de la montaña. En vez de sentirse intimidado por toda la cantidad de alumnos que entraban y llegaban a Osborne, Aidan hizo lo que tan bien se le daba hacer: llamar la atención, pero de una forma sutil, elegante, sin sobrepasar los límites de su atrayente aura celestial.

Mientras caminaba por los pasillos buscando su aula, se dedicó a repasar con la mirada por si veía a Virginia, no sería tan difícil advertir aquella melena pelirroja. Llegó a su clase, decepcionado por no haberla visto todavía y entró haciendo caso omiso a las miradas curiosas de sus nuevos compañeros.

—Supongo que usted es el señor Grivaldi —dijo ásperamente la voz del profesor—. Soy el señor Dugerton, seré su profesor de Historia, tome asiento en el último pupitre de la tercera fila. Ah, y tenga, aquí tiene las fotocopias que he ido repartiendo estos últimos dos meses, debe ponerse al día cuanto antes, no es que tenga mucha fe en su precipitada incorporación. En qué estarían pensando los administradores —dijo esto último en un murmullo.

—Gracias —respondió Aidan tomando un buen taco de fotocopias, con ejes cronológicos incluidos.

Se dio la vuelta topándose con todas las miradas de la clase puestas en él. Aquellos muchachos llevaban mucho tiempo sin ver una cara nueva. Les dedicó una de sus más magníficas sonrisas desenfadadas y caminó a lo largo de la clase hasta llegar a su asiento.

No faltó mucho para que sintiese su presencia, más cercana que nunca. En cuanto se retiró una chica que pasaba por la puerta, advirtió en la abrumadora luz carmesí que desprendía Virginia Ainsworth. Ella también le había visto, pues se quedó prácticamente inmóvil sobre el marco de la puerta, sin prestar atención a lo que le relataba su amiga. Aidan retiró entonces su mirada para simular su fingido desinterés hacia ella, lo que le proporcionaría más inclinación hacia su persona.

Por el rabillo del ojo observó cómo el asiento de Virginia estaba contra la pared, tres pupitres más adelante y dos filas a su derecha. Nada más sentarse, ella se volvió para mirarle y él tuvo que disimular que repasaba entretenido sus fotocopias.

Aidan apenas podía creer lo fácil que había sido captar su atención. Si todo continuaba como la seda a finales de semana habría concluido su cometido.

—Bien, hoy toca dar la Guerra de los Treinta Años, página ciento cincuenta —anunció el señor Dugerton—. Como iba contando ayer…

La puerta se abrió precipitadamente y asomó Matt, el único amigo que había hecho hasta el momento en Osborne.

—Señor Sunders, no volveré a dejarle pasar la próxima vez que se digne a interrumpir mi clase, ¿le ha quedado claro?

—Sí, señor Dugerton.

Este se aclaró la garganta, realmente ofendido, como esperando algo más.

—Gracias, señor Dugerton.

Matt anduvo hacia su sitio mientras saludaba a un par de amigos por el camino.

—Como iba diciendo…

—Perdone, señor Dugerton —le interrumpió una voz femenina.

—¿Sí, señorita Lavender? —dijo el profesor rechinando los dientes de impotencia.

—¿No debería presentar al alumno nuevo?

La clase enseguida se plagó de murmullos y afirmaciones.

—Bien, haga los honores, señor Grivaldi, para que podamos seguir la clase.

Aidan no supo cómo responder ante aquello, así que se limitó a ponerse en pie y a decir con la voz cargada de confianza:

—Mi nombre es Aidan Grivaldi, acabo de mudarme a Deerwoods, a la casa de mi tío.

—¿Eres extranjero? —le preguntó embelesada una chica morena con dos trenzas.

—¿En qué parte de Deerwoods vive tu tío?

El señor Dugerton pegó un golpe a la pizarra para reclamar la atención de la clase.

—Dejemos el interrogatorio para después de la clase. Ya puede sentarse, señor Grivaldi.

Aidan asintió retomando su asiento. Enseguida captó la mirada de Matt sobre la suya, quien además le hizo un gesto a modo de saludo.

—¿Lo conoces? —quiso saber la chica que se sentaba al lado de Matt.

—Por supuesto, yo conozco a todo el mundo —se enorgulleció este.

Aidan se pasó la mayor parte del resto de la clase observando con disimulo los movimientos de Virginia; cuando se le caía algo, cuando resoplaba de aburrimiento o cuando cerraba los ojos apenas un segundo evadiéndose. Cualquier mínimo detalle era esencial para conocerla mejor. Y algo en lo que advirtió fue en que Virginia era una persona realmente distraída, que no alcanzaba a tomar los apuntes, pues muchas veces se perdía. Aun así, su belleza le permitía la aceptación de toda la clase, que parecía encantado de servirla, de responderle cualquier duda o frase que tuviese sin acabar.

Finalmente sonó el timbre y todos procedieron a recoger sus cosas. Aidan guardó su taco de fotocopias en la mochila y sacó la manzana de Marxias. Antes de que Virginia se marchase, se acercó hasta su pasillo y dejó caer el fruto, haciéndolo rodar en perfecta diagonal con el pupitre de ella, hasta dar contra la pata de su mesa. Ambos se agacharon para recogerlo, siendo Virginia más rápida. Al levantar las cabezas sus ojos coincidieron de manera intensa, provocando más de un hormigueo dentro de ella. Aidan le quitó cuidadosamente la manzana de las manos, sin dejar de sostenerle la mirada.

—Gracias.

Después la frotó contra su chaqueta en un acto de limpiarla. Le dedicó una sonrisa ladeada y se dio la vuelta para salir de la clase.

—Grivaldi —lo llamó a la salida una voz conocida.

—Ah, hola, Matt, ¿qué hay?

Se chocaron los nudillos.

—Así que al final te has metido en la bella cárcel de Osborne. —Le pegó un codazo—. Y ya te has ganado a toda la clase, y a… —Echó un vistazo a su espalda para percatarse de que ella no los seguía— Virginia Ainsworth.

—Bueno, no nos precipitemos. ¿Sabes que toca ahora? He supuesto que nada que se dé en clase.

—Bingo. Ahora hay laboratorio, creo que vamos a hacer prácticas en el invernadero, prepárate para recibir bolas de tierra mojada.

—Necesito estrenar el uniforme nuevo, ¿no crees?

Se rieron.