Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

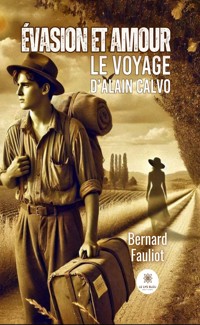

En 1942, Alain Calvo, un jeune juif de 17 ans, quitte Paris avec ses parents pour se réfugier en Corrèze. Là, il s’éprend de la fille de leurs hôtes. Ensemble, ils rejoignent la résistance en 1943, mais leur amour est tragiquement brisé lorsqu’elle est tuée par la milice française, laissant Alain dévasté par la culpabilité. Après la bataille, il vagabonde en France, trouvant réconfort dans les bras d’une veuve de guerre, avant de revenir à Paris. À son retour, il retrouve une amie de son âge, fille de la famille Cornberg, qui espérait le voir épouser leur fille. Mais pourquoi cet amour ne s’est-il jamais concrétisé ? Laissez-vous emporter par ce récit intense, où chaque page vous rapproche un peu plus d’une excursion romantique.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Bernard Fauliot, avocat honoraire, essayiste et romancier, invite chaque lecteur à plonger dans l’univers envoûtant de la romance érotique. Auteur de plusieurs essais juridiques à l’instar de Comment éviter les impayés et se faire payer ? en 1994, Traité-formulaire de la vente du fonds de commerce en 2004, Procédure devant les tribunaux de commerce en 2006. Il dévoile avec "Évasion et amour – Le voyage d’Alain Calvo" une passion brûlante inspirée d’une histoire vraie transmise par sa mère.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 588

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bernard Fauliot

Évasion et amour

Le voyage d’Alain Calvo

Roman

© Lys Bleu Éditions – Bernard Fauliot

ISBN : 979-10-422-4602-0

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Préface

Au cours d’une réunion annuelle des Anciens Élèves d’un petit village brayon, je rencontre Bernard Fauliot accompagné de son épouse. Quelques semaines plus tard, je reçois un message informatique (une amie commune lui a fourni mes coordonnées). Alors, ensemble, nous nous remémorons nos souvenirs…

Bernard est issu d’une famille modeste. Son père est mort à la guerre et sa mère est restée seule avec ses deux enfants, lui, Bernard, et son frère plus jeune que lui de dix-huit mois. Madame Fauliot que j’ai bien connue a trouvé un poste de factrice dans le village pour assurer l’éducation de ses fils et compléter ses modestes revenus que lui procurent ses nocturnes travaux de couture. Elle assumera ce métier de factrice avec dévouement et classe pendant une vingtaine d’années, à vélo (environ soixante kilomètres par jour).

Bernard me rappelle aussi les souvenirs qu’il garde des enseignants qui l’ont formé en insistant sur leur style, leurs exigences, leur sens du devoir. De vrais « hussards noirs de la république ».

Il trouve un premier emploi à la Caisse des Dépôts, mais son rêve c’est de devenir AVOCAT. Il réussira et exercera cette fonction brillamment en regrettant encore que sa mère si dévouée n’ait pas connu sa brillante carrière parisienne.

Le vocabulaire, le style de Bernard Fauliot précis, élégant sont touchants et je les retrouve dans ses écrits avec un réel plaisir notamment dans ce roman.

En effet, Bernard Fauliot a courageusement exploré un genre qui, en dépit de son apparence, peut se révéler difficile. Éviter les poncifs n’est pas une tâche aisée, mais il y est parvenu. Ses personnages sont riches et complexes, tout en demeurant cohérents et son histoire se tient impeccablement.

Arlette Fortier-Dufeu

Professeur de lettres modernes et proviseur honoraire

I

Julie n’avait pas vu les fesses d’un homme depuis la mort de son Albert. Elle restait prostrée, subjuguée par ce derrière blanc qui s’exposait sans retenue sur son lit de charretier. À vrai dire, elle n’était pas certaine qu’il ne fût pas plus beau que celui de feu son homme ; elle le trouvait plus charnu, plus rond, plus ferme, plus excitant. Le feu embrasait ses joues, une chaleur descendait dans son ventre, s’emparait de ses entrailles, et elle crut qu’elle allait avoir un orgasme. Elle voulait partir. Mais elle restait là, hagarde, la tête pleine de folies. Elle aurait tout donné pour voir le sexe du jeune homme. Comme un imbécile heureux, il restait irrémédiablement couché sur le ventre, les bras en croix, la tête légèrement tournée sur la droite, la chemise en coton remontée jusque dans ses reins. Il dormait profondément, exténué par la rude matinée qu’elle lui avait imposée. Son pantalon gisait au pied du lit. Elle se demandait pourquoi il avait eu l’idée saugrenue de l’enlever pour faire la sieste, alors que n’importe qui aurait pu entrer dans l’écurie à cette heure-là, même si c’était son domaine. Elle imagina la réaction de la bonne si cette dernière était entrée à sa place. Elle savait, pour en avoir entendu parler, combien sa jeune bonne aimait les hommes. Et s’ils avaient fait l’amour avant qu’elle ne vienne ? Cette évocation la rendait fébrile. Ses jambes flageolaient, ses mains et ses bras tremblaient, sa tête tournait. Elle avait envie de lui crier : « viens ! » Aucun son ne sortait de sa gorge. Elle a fait un effort surhumain pour reprendre ses esprits et résister à l’envie qui l’avait poussée à se caresser. Elle était pliée en deux, prête à tomber. L’excitation s’estompait. Elle reprenait ses esprits. Depuis la mort de son mari, elle avait bien eu la tentation de se masturber, mais elle avait toujours résisté.

Le garçon dormait toujours. Il n’avait pas bougé d’un pouce. Julie sortit sans faire de bruit. L’air frais lui fit du bien. Elle respira un grand coup. Elle se sentait détendue, presque rassasiée, comme si elle avait fait l’amour avec le bel endormi. Le coq se jeta sur une poule, planta son bec sur sa crête pour l’obliger à s’accroupir au sol et à lever le croupion. Il la fertilisa en quelques secondes et le fit savoir à toute la basse-cour en s’égosillant à pousser des « cocoricos » sonores. « T’as bien de la chance ! » lui cria Julie dans un demi-sourire. Elle regarda sa montre. Il était presque deux heures. Il fallait atteler les chevaux pour faucher l’herbage du haut. Elle jubilait à la pensée qu’elle allait le réveiller.

Elle écouta. Rien d’autre que les caquets des poules.

Julie s’éloigna vers la maison, un sourire aux lèvres. Elle était heureuse. Elle s’étonnait du vouvoiement qu’elle continuait à utiliser à son égard alors que, jusqu’à présent, elle avait toujours tutoyé ses commis. Il avait tous justes vingt-deux ans. Elle en avait presque trente-six. Elle pouvait donc le tutoyer. Elle pompa de l’eau fraîche à la pompe. Elle alla dans sa chambre pour rafraîchir son sexe et changer de culotte. Lorsqu’elle sortit, Alain l’attendait près de l’abreuvoir. Il avait dû se passer la tête sous l’eau puisque ses cheveux étaient mouillés et plaqués en arrière. Elle le trouvait beau avec ses cheveux noirs et ses yeux verts. Il avait un corps d’homme bien charpenté. Il était fort comme un charretier. Ses épaules étaient rondes et ses bras musclés. Elle aimait le voir travailler sous le soleil, le torse nu ruisselant et couvert de poussière collée. Elle aurait aimé le serrer contre elle et nettoyer sa peau en le léchant. Parfois, elle se demandait si elle ne devenait pas folle ou si elle n’était pas possédée par le démon. Elle rêvait souvent qu’il la possédait comme une damnée, qu’il lui faisait subir les pires sévices et qu’elle en redemandait encore. Elle était prête à tout lui céder, à tout lui donner, à tout renier, à faire tout ce qu’il lui demanderait. Même à tuer s’il le désirait. Elle se réveillait complètement exténuée et honteuse d’avoir tant joui de tous ses excès. Puis, quand elle le trouvait assis dans la cuisine, à attendre qu’elle paraisse, avec son visage d’ange, elle lui pardonnait d’être responsable de ses nuits agitées. Elle n’avait pas l’impression de l’aimer. Elle souhaitait qu’il la possède violemment. Elle voulait aussi le posséder, le vider de toute sa substance. Il lui semblait qu’après, elle pourrait le jeter sans aucun regret. C’était charnel, rien de plus. Elle était restée trop longtemps sans faire l’amour.

Elle passa devant lui. Elle sentit son odeur. Elle avait appris à le reconnaître. Il lui arrivait, de plus en plus souvent, de sentier ses affaires avant de les laver. Même son slip. Une nuit, elle avait mis un de ses maillots de corps sale sous son oreiller. Parfois, elle le haïssait de lui inspirer de tels sentiments alors qu’il ne s’intéressait pas à elle. Pourtant, aucune jeune fille ne semblait avoir attiré son attention. Même pas cette petite garce de Ginette, la fille de son vacher, qui venait souvent tourner autour de lui. Elle avait dix-huit ans, un sacré culot, une belle poitrine et des jambes superbes. Une fois, elle crut qu’il était jaloux du père Adrien qui lui rendait parfois visite. Il était veuf, lui aussi, et faisait allusion au fait qu’il se sentait bien seul.

Julie l’avait rabroué. Depuis, il s’éloignait d’elle dès qu’Adrien Sampère venait à la ferme. Elle s’en voulait de l’avoir remis à sa place. Mais, elle lui en voulait aussi d’être si distant. Elle le connaissait si peu, bien qu’il soit à la ferme depuis presque un an. Elle l’avait rencontré sur la route un matin de juillet de l’année d’avant. Il faisait chaud. Il marchait sur le bas-côté, un gros sac sur le dos, un large chapeau marron l’abritant du soleil. Elle lui avait dit « bonjour ! » en le frôlant avec son vélo. Il lui avait répondu, surpris. Et, sans savoir pourquoi, au lieu de rentrer dans sa ferme, elle l’avait attendu devant la barrière. Il s’était arrêté à sa hauteur. Son regard clair l’avait transpercée. Elle eut envie qu’il reste. « Je cherche du travail ; pouvez-vous m’aider ? » Elle l’avait embauché sans même lui demander ce qu’il savait faire ni combien il voulait gagner. Il accepta sans poser de questions. Très vite, il sut se rendre indispensable. Il ne rechignait jamais devant une tâche à accomplir. Il avait refusé la chambre qu’elle lui avait proposée dans la maison, préférant dormir dans l’écurie. « J’ai l’habitude de dormir dans le lit du charretier. J’aime l’odeur et les bruits des chevaux », lui avait-il dit comme pour s’excuser. Elle ne savait toujours pas d’où il venait ni ce qu’il faisait avant d’arriver à Sigy. Il avait consenti à lui montrer sa carte d’identité, car elle voulait s’assurer qu’il était bien majeur. Les jours et les saisons s’étaient donc écoulés depuis son arrivée sans que rien de particulier ne vienne troubler la vie de la ferme. Il n’entretenait pas de mauvais rapports avec le vacher et la bonne, mais gardait tout de même ses distances. Il était le seul à coucher à la ferme, les autres rentrant chez eux le soi. Le dimanche après-midi, il lui arrivait de partir avec la bicyclette d’Albert. Mais, il rentrait toujours à 5 heures pour traire. Il lisait souvent des livres qu’il faisait acheter au canton par la factrice. Julie savait que les gens jasaient, et elle enrageait que ce fût pour rien.

En ce lundi du mois de juin 1947, il faisait encore un peu frais bien que le soleil soit au zénith. C’était cependant un temps idéal pour faucher l’herbe haute qui aurait le temps de sécher avant qu’il ne pleuve. Julie savait, rien qu’en regardant le ciel, prévoir le temps pour la semaine à venir. Alain semblait subjugué par cette faculté qu’elle avait à savoir ces choses. Il lui posait souvent des questions sur la nature. Pour l’heure, elle était assise sur le siège de la faucheuse. Alain marchait près d’elle, les mains dans les poches, la tête légèrement baissée. Elle le regardait à la dérobée, consciente que sa présence suffisait à la rassérénée, mais prise d’angoisse dès qu’elle imaginait qu’il pourrait partir d’un jour à l’autre. Elle était veuve depuis 1940 et s’était habituée, jusqu’à son arrivée, à vivre sans homme. Il avait pris une place prépondérante. Elle venait de s’en rendre compte. Elle ne le désirait pas que sexuellement. Il était un compagnon agréable, serviable, compétent avec qui une femme se sentait en sécurité. Elle s’était mis dans la tête qu’il finirait par s’intéresser à elle. Elle se trouvait encore jolie lorsqu’elle se regardait nue dans le miroir de sa chambre. Lorsqu’elle pensait à ces longues soirées de janvier où ils étaient assis tous les deux devant la cheminée qui crépitait, elle, à lui tricoter un pull-over qu’elle lui offrit à son anniversaire, tandis qu’il lisait, se levant de temps en temps pour ranimer les flammes, leur regard se croisant parfois, elle se disait qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Ne lui avait-il pas dit à plusieurs reprises que ces soirées lui rappelaient son enfance où, devant la cheminée, il regardait le beau visage de sa mère qui cousait ? Cette pensée la rassurait, car si elle lui rappelait sa mère, il ne pouvait avoir que de bons sentiments à son égard. Après tout, elle voulait bien jouer ce rôle de mère si elle pouvait être aussi sa maîtresse, sa femme, sa sœur, son amie. Il était mûr. Elle se sentait l’âme d’une jeune fille. Ses yeux se brouillaient. Une grande secousse la fit tressaillir. Elle cessa de penser.

Ils étaient arrivés dans le chemin raviné qui conduisait à la prairie. La faucheuse cahotait si fortement qu’elle dut se cramponner au siège des deux mains. Alain se porta au-devant des chevaux pour attraper leurs mors afin de les ralentir.

Elle passa devant et courut pour aller ouvrir la passée. L’herbe était haute et parfaitement sèche. Alain détacha la faux qu’il avait fixée sur la faucheuse et se mit aussitôt au travail. Il devrait faucher à la main une large bande tout le long de la clôture afin d’ouvrir un passage à la machine. Son rythme était rapide et régulier. Il maniait habilement la faux en poussant à chaque rotation du buste un petit « han ! » qui lui donnait la force de recommencer. Elle n’avait jamais vu un homme faucher avec autant de pugnacité. Il ne s’arrêta qu’au bout du champ. Il enleva son bourgeron, s’épongea le front. Il se tourna vers la plaine. Julie comprit qu’il pissait et de vilaines pensées envahirent son esprit. Elle aurait voulu voir son membre. C’était devenu une obsession. Elle le rejoignit pour lui apporter la bouteille de cidre. Il finissait de reboutonner sa braguette. Il rougit en la voyant près de lui. Elle lui tendit la bouteille. Il but une longue rasade, la remercia, sortit sa pierre à aiguiser, cracha dessus et se mit à affûter le fil de la faux. Il avait une technique particulière que Julie ne connaissait pas. Aucun des hommes de la région ne procédait de cette manière. Cependant, elle avait été obligée d’admettre que la méthode était très efficace. Alain essuya la pierre sur son pantalon et la rangea dans l’étui qu’il portait à la ceinture. Puis il reprit son travail. Julie restait à le regarder, appuyée sur le pieu de coin. Lorsqu’il fut à l’autre bout, il disparut derrière les hautes herbes. Elle entendait le sifflement de la faux et les « han » qui se répétaient indéfiniment. Elle se baissa, écarta sa culotte et pissa à son tour. Sa culotte était légèrement mouillée et elle se dit qu’elle était un peu salope. Elle s’essuya avec sa main qu’elle frotta ensuite dans l’herbe. Elle retourna vers la faucheuse. Les chevaux attendaient sagement. Elle s’assit sur le siège en fer, baissa la lame et cria : « hue ! »

Elle faucha jusqu’à quatre heures. Pendant ce temps-là, Alain avait réparé la clôture. Elle laissa les chevaux souffler quelques minutes. Elle demanda au jeune homme de bien vouloir continuer à sa place. Julie s’allongea sur l’herbe coupée. Le ciel était bleu, à peine ridé de quelques traînées blanches. Des hirondelles évoluaient très haut, signe qu’il ferait sec et chaud le lendemain Elle entendait le cliquetis de la lame qui glissait dans son logement. L’herbe se couchait irrémédiablement sous la barre. Elle était bien. Elle ferma les yeux. Elle sentait le vent léger sur son visage et sur ses jambes. Elle aurait tellement voulu qu’il se couche près d’elle et qu’il la prenne…

Son visage était au-dessus du sien, inquiet, lui sembla-t-il, et elle se demanda s’il lui était arrivé quelque chose. Dès qu’il vit qu’elle avait ouvert ses yeux, il se redressa vivement, se leva et murmura :

Elle était heureuse à la pensée qu’il s’était fait du souci. Elle comptait peut-être un peu pour lui ! Elle resta encore quelques secondes sans bouger, l’esprit et le corps engourdis, pour voir s’il était vraiment angoissé. Il restait figé, les yeux plissés à cause du soleil, les deux mains enfoncées dans ses poches, incapable de prendre une décision. Elle jouissait de son embarras. Elle s’étira. Alors, comme soulagé, il partit vers l’attelage. Comme elle aimait sa silhouette ! Elle se surprit à murmurer : « il m’a ensorcelée ce polisson ! » Il l’attendait près de la faucheuse. À présent, c’est elle qui avait le soleil dans les yeux. Elle mit sa main en pare-soleil pour mieux le voir. Aucun homme n’avait éveillé en elle des sentiments aussi forts et si contradictoires. Elle le sentait tout à la fois proche et lointain, dépendant d’elle pour le clos et le couvert, mais le soupçonnant d’être capable de partir du jour au lendemain sans regret. Il l’aida à monter sur le siège en fer. Sa Alain dans la sienne, rugueuse et chaude, déclencha un flot de pensées polissonnes : elle imaginait ses doigts puissants parcourant son corps, s’attardant sur les bouts durcis de ses seins, la pétrissant à lui faire mal. Elle n’en pouvait plus de recommencer les jours et les nuits en espérant qu’il se passerait enfin quelque chose. Depuis au moins cinq mois, l’idée d’en faire son amant la hantait à la rendre folle. Chaque matin au réveil, elle se promettait de lui dire qu’elle voulait qu’il couche à la maison, dans son lit. Mais le courage lui manquait.

Dans le chemin, Alain conseilla à Julie de descendre à cause des ornières. Elle le rejoignit à la tête des deux chevaux. Ils marchaient l’un près de l’autre. Leurs bras se touchaient à tout moment. Julie aurait voulu que le cheminement dure encore longtemps. Mais, lorsqu’ils furent sur le chemin vicinal, il arrêta l’attelage et l’obligea à monter sur la faucheuse. Ils arrivèrent à cinq heures. Alain détela les chevaux tandis que Julie rentrait à la maison pour enfiler son tablier et rejoindre le vacher qui était déjà en train de traire.

Lorsqu’Alain les rejoignit, Julie avait déjà trait trois vaches. André lui fit une réflexion à propos de son arrivée tardive. Le jeune homme ne répondit pas. Il empoigna sa sellette, se coiffa du béret crasseux accroché à un clou et se mit au travail. Julie appréciait cette capacité qu’il avait à ignorer les attaques répétées du vacher d’autant plus qu’il aurait pu le mettre en pièce.

À sept heures, il restait encore trois vaches à traire. Alain dit à Julie et à André qu’il les finirait.

À huit heures, Julie regagna la maison. Simone, la bonne, avait dressé la table. Le dîner était prêt.

Julie aimait ce moment de la soirée. Simone et André étaient pressés de rentrer chez eux, aussi, ils ne s’éternisaient pas à table. De plus, depuis quelque temps, elle dispensait la bonne de faire la vaisselle pour qu’elle parte plus vite. Elle se méfiait de plus en plus d’elle. Elle était jeune et pas mal de sa personne et elle tournait autour d’Alain comme une chienne en folie. Il la regardait d’un air amusé. Elle crut même, à plusieurs reprises, que la jeune bonne l’intéressait. Elle les avait surpris quelques mois auparavant en train de chahuter dans la grange. Mais, depuis, il l’évitait. Elle se demandait si ce n’était pas pour mieux cacher son jeu. Julie entendit la claudication d’André sur le trottoir, le frottement de ses pieds sur le tapis en fer, puis la porte s’ouvrit. Simone lui cria de laisser la porte ouverte. Elle arrivait, les bras chargés de petites bûches coupées à la dimension du foyer de la cuisinière. Elle empila le bois dans le panier qui se trouvait derrière la « rosière ». Puis elle apporta la soupe sur la table.

Simone ne répondit pas. Elle versa de l’eau dans la cuvette qui se trouvait dans l’évier et se lava les mains au savon noir. André montra ses mains à la patronne :

Julie haussa les épaules. La porte s’ouvrit doucement.

André baissa la tête comme pour ne pas entendre.

La fermière n’insista pas, consciente soudain qu’elle aurait un prétexte pour passer une partie de la nuit auprès de lui. André se racla la gorge tout en tournant sa cuillère dans son assiette de soupe. Il voulait dire quelque chose, mais n’osait pas. Julie le connaissait si bien qu’elle savait qu’il voulait lui demander une faveur.

André se détendit. Il remercia la patronne et se mit à avaler sa soupe comme un glouton. Julie supportait de plus en plus mal le bruit qu’il faisait en aspirant chaque cuillerée. Comme si elle avait capté la pensée de Julie, Simone demanda à André de faire moins de bruit. Il la rabroua sans ménagement. Alain le regarda sévèrement. La fermière demanda à André de se calmer et de faire moins de bruit. Vexé, il se leva, plia son couteau et s’en alla en claquant la porte. Simone servit les légumes. Ils mangèrent en silence. Julie dispensa la bonne de faire la vaisselle. Simone remplit la bassine d’eau et la mit au centre de la cuisinière. Elle enfila sa veste, salua sa patronne et Alain, puis elle ouvrit la porte. Une bouffée d’air frais s’engouffra dans la pièce. Julie frissonna. Le jeune homme l’aida à débarrasser la table. Pendant que l’eau chauffait, Alain sortit son livre du buffet et se mit à lire, les coudes appuyés sur la table. Julie aimait le voir lire. Il avait commencé son nouveau livre le dimanche d’avant. Elle aurait souhaité qu’il lui fasse la lecture, mais elle n’aurait jamais osé lui en faire la demande.

Julie se sentit devenir toute rouge de honte.

Il insistait le bougre !

Alain la regardait avec attention. Elle se demandait ce qu’il pouvait penser d’elle. Son regard était tendre. C’est comme ça qu’elle le perçut.

Le jeune homme attendait sa réponse, les yeux rivés sur les siens, la bouche entrouverte.

Il lui sourit, apparemment satisfait. Julie alla chercher son nécessaire à tricoter, s’installa sur le banc en face de lui, et il commença la lecture. Sa voix était agréable. Il lisait couramment, sans hésitation, prenant une voix de femme lorsque madame de Rênal parlait, puis celle d’un homme, plus ou moins grave selon que ce fût Julien, Monsieur de Rênal ou un autre, et sa propre voix pour lire le récit. Julie entendait frémir l’eau de la bassine, mais elle n’avait pas envie de l’interrompre. Elle se demandait comment il se faisait qu’un jeune homme aussi doué pour la lecture soit devenu employé de ferme. Elle sentait bien qu’il y avait un mystère dans sa vie, et qu’un jour il partirait. C’était son obsession. Il s’arrêta de lire.

Elle n’osait pas lui avouer qu’elle ne comprenait pas le sens de la plupart des mots. Elle aurait aimé une histoire d’amour écrite avec des mots simples comme ceux qu’on utilise dans la vie de tous les jours.

Elle aurait aimé l’embrasser pour le remercier. Il devinait souvent ses pensées et cela lui était d’un grand réconfort.

Il n’avait pas attendu la réponse de Julie. Il décrocha le torchon pendant à un crochet près de l’évier, empoigna les deux anses de la bassine, la transporta sur la paillasse et l’attendit. Elle se leva à regret. Elle lavait, il essuyait et rangeait la vaisselle dans le buffet. C’était la première fois qu’elle voyait un homme effectuer des tâches ménagères. Son Albert ne l’avait jamais fait. Décidément, il n’était pas comme les autres ! À ce moment précis, elle aurait juré que ses sentiments pour lui étaient plus forts que ceux qu’elle avait eus pour son défunt mari. Ils ne parlaient pas. La pièce était remplie des bruits de vaisselle entrechoquée. Parfois, son bras la touchait lorsqu’il attrapait un couvert, la rendant folle du désir qu’il la prenne dans ses bras, qu’il la serre très fort, qu’il lui dise qu’il l’aimait, qu’il avait envie d’elle. Elle n’en pouvait plus de manquer de câlins. Elle prenait son temps, faisant semblant de peiner pour nettoyer les casseroles ou les plats afin de prolonger ce tendre tête-à-tête. Elle le sentait derrière elle, imaginant qu’il allait l’attraper par les épaules et se presser contre son dos, contre ses fesses, l’embrasser dans le cou, et promener ses mains sur son corps, sur ses seins gonflés, la retourner brusquement, l’embrasser à pleine bouche, la retrousser, lui arracher sa culotte, et enfin, la prendre contre l’évier. Elle transpirait. Son front était mouillé. Elle n’en pouvait plus d’attendre. Elle s’en voulait de ne pas avoir le courage de faire le premier pas. Elle était plus âgée, plus expérimentée, et il eut été normal qu’elle prenne l’initiative. Il n’y avait plus rien à laver. Elle se résolut à jeter l’eau grasse dans l’évier. Alain lu apporta de la cendre qu’il avait prise dans le seau rangé dans la cheminée. Il la versa dans la bassine. Julie la frotta avec énergie afin de la dégraisser. Puis, quand tout fut propre, ils retournèrent s’asseoir. Alain reprit sa lecture.

À dix heures, elle lui proposa de faire du café pour l’aider à veiller la génisse. Il accepta. Il tint à moudre les grains pendant qu’elle mettait de l’eau à chauffer ; après avoir bu leur café, Julie versa une rincette qui datait de presque vingt ans. Ils trinquèrent. Le jeune homme fit la grimace.

Comme ça pouvait l’énerver qu’il l’appelle patronne ! Elle avait envie de lui dire, mais à défaut de savoir comment il pourrait l’appeler, elle s’abstint. Il faisait nuit noire. L’ampoule allumée au-dessus de la porte de la maison diffusait une clarté blafarde qui n’éclairait pas à trois mètres. Elle regretta de ne pas avoir pensé à prendre la lampe tempête. Elle trébucha sur les talons du garçon, se rattrapa à son bourgeron et jura.

Elle ne se fit pas prier. Elle se demandait comment il faisait pour avancer avec autant d’assurance. Elle serrait son bras. Et c’était bon. Hélas, ils furent très vite devant l’étable. Il trouva l’interrupteur sans difficulté. La génisse était couchée dans un coin, au fond de l’étable. Elle gémissait doucement. Elle fit l’effort de lever sa tête lorsqu’elle les vit. Alain lui parlait doucement, la caressait, l’encourageait et Julie en fut jalouse. Elle aurait souhaité être à la place de la génisse.

La fermière se baissa.

Elle enfonça sa main dans la matrice de la génisse. Elle sentit le veau.

Elle voulait se laver la main. Alain alla chercher de l’eau dans l’abreuvoir à l’aide du seau qui se trouvait toujours là. Il versait doucement l’eau sur ses mains qu’elle frottait l’un contre l’autre. Les vaches les regardaient, surprises de les voir à cette heure tardive. Certaines s’étaient levées, d’autres beuglaient.

Julie le suivit. Il faisait toujours nuit.

Elle s’accrocha à son bras sans rien lui demander. Elle essayait de trouver un prétexte pour le garder à la maison. Mais toutes les idées qui lui venaient à l’esprit lui paraissaient saugrenues. Dès qu’ils furent dans la cuisine, Alain voulut repartir. Elle lui dit qu’il pouvait attendre un peu. Ils restèrent un long moment assis, à s’observer dans un silence oppressant. Elle aurait voulu lui dire de rester avec elle, de venir dans son lit, de ne plus la quitter, d’avoir pitié d’elle, de le faire par charité chrétienne, pour lui rendre service, juste une fois, pour voir. Mais, soudain, un doute lui venait : s’il la trouvait trop vieille, trop laide, pas désirable ? Et s’il n’aimait pas les femmes ? Après tout, depuis qu’il était à la ferme, elle ne l’avait jamais vu avec une fille. À moins que le dimanche, lorsqu’il partait à bicyclette, ce ne fût pour rejoindre Simone ou la fille du vacher ? Toutes ces pensées la rendaient folle de jalousie. Le cœur battant la chamade, mais cependant résolue à mourir de honte ou à savoir, elle se décida à parler.

Il la regarda fixement, inquiet.

Du coup, le courage lui manquait. Elle bredouilla quelques mots inintelligibles, baissa la tête, tortilla une mèche de cheveux entre le pouce et l’index, poussa un soupir et se leva. Elle monta l’escalier qui menait à l’étage. Elle entendit Alain lui dire :

Elle avait envie de le frapper. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle se sentait si seule, si abandonnée. Assise sur son lit, elle ne pouvait se décider à se déshabiller, dans l’espoir insensé qu’il viendrait la rejoindre ou qu’elle aurait enfin le courage d’aller à l’écurie et de se glisser dans le lit du charretier. Elle s’allongea tout habillée, et ferma les yeux. Elle fut prise de panique en pensant soudain qu’elle avait déjà presque trente-six ans et qu’il était bien tard pour qu’elle soit mère. « Quel gâchis », se répétait-elle sans cesse. Et l’idée lui vint qu’elle devrait se marier le plus rapidement possible. Elle se rasséréna, comme si elle avait pris une décision importante qui réglerait enfin ses problèmes. Le seul nom qui lui venait à l’esprit était celui d’Adrien Sampère, veuf comme elle, un peu plus âgé, le seul à être libre dans les environs. Ce n’était pas un très bel homme, mais il ferait un mari et un père convenable. Et puis, il était agriculteur comme elle et leurs deux exploitations dépasseraient les deux cent cinquante hectares… Ses idées s’embrouillaient, les visages d’Alain et du père Sampère s’entremêlaient, l’un étant l’amant et l’autre le mari et le père de son enfant. Elle avait honte, mais elle ne pouvait pas chasser cette idée de son esprit. Et le sommeil la prit dans cet état de péché.

II

Alain Calvo ne parvenait pas à s’extirper du sommeil. Il avait vaguement entendu une sonnerie, et tout en sachant qu’il était impératif de se lever ne trouvait pas la volonté de lutter contre l’engourdissement de son esprit. Soudain, il entendit distinctement une voix d’homme en colère. Il sentit une main saisir le drap et la couverture qui s’arrachèrent brusquement, mettant à nu son corps qui reçut un formidable coup au niveau du ventre. Un cri de femme, un cri d’effroi, s’éleva dans la chambre. Une lumière vive l’aveuglait, l’empêchant de voir celui qui le frappait avec une violence inouïe. Il fit un effort surhumain pour s’arracher du lit. Il se réveilla brusquement. Son corps était trempé de sueur. Il entendit les bruits familiers de l’écurie, il sentit l’odeur âcre de l’urine de cheval, et l’horreur de la scène qu’il venait de revivre s’estompa petit à petit. Il chercha la lampe de poche qu’il trouva sous l’oreiller. Il était cinq heures dix minutes du matin. L’heure de se lever. Il enfila son pantalon, ses chaussettes, son bourgeron, descendit du lit par l’échelle, quitta l’écurie pour se diriger vers l’étable. Il faisait jour. L’air embaumait le foin coupé. Les vaches étaient déjà debout, prêtes à être traites. Le veau, né vers minuit avec une facilité déconcertante, était en train de téter sa mère. Alain était presque heureux de se trouver dans cette étable en compagnie d’animaux qui ne lui demandaient rien d’autre qu’un peu d’attention : une litière propre, des mamelles allégées deux fois par jour et à manger quand l’hiver les privait de pâturages. Il aimait cette heure matinale où la nature s’éveillait. Il aimait cette vie fruste, ce labeur pénible qui l’empêchait de trop réfléchir, qui lui faisait oublier son passé douloureux tout en négligeant son avenir. Il aimait voir le taureau monter sur la vache ou l’étalon servir la jument, il appréciait les gros nichons de Simone qui se baladaient librement sous sa blouse, ou le beau cul de Ginette qui ne mettait pas de culotte lorsqu’elle venait à la ferme pour le provoquer. Il pouvait les peloter ou encore les baiser sans que cela lui crée de problèmes. Elles n’exigeaient rien en contrepartie, peut-être parce qu’il n’était rien d’autre qu’un employé de ferme. Comme toutes les filles de la campagne, elles espéraient pouvoir épouser un garçon de bonne famille. Il était étonné du fait qu’elles ne prissent aucune précaution et qu’elles ne fussent pas enceintes. Il avait remarqué qu’à certains moments elles ne voulaient rien savoir ; il en déduisit que là résidait le secret. Il savait qu’elles étaient infidèles. Il n’était pas jaloux. Il avait même surpris Simone en train de se faire prendre par derrière par l’André qui aurait pu être son père. Il lui avait dit qu’il l’avait vue : « ça lui fait du bien et ça ne me fait pas de mal. J’aime faire l’amour ! » lui avait-elle répondu. Après tout, il avait sous la main de quoi satisfaire son énergie vitale, ce qui lui évitait de se masturber, enfin, pas trop souvent, ou d’aller dans les bals dénicher la fille affranchie, ce qui n’était pas monnaie courante. Il lui arrivait aussi d’imaginer, le soir avant de s’endormir, qu’il couchait avec la patronne. Mais, chaque fois qu’il caressait ce dessein, il ressentait un sentiment étranger qui lui faisait douter du succès de son entreprise. Était-ce le fait qu’elle eût treize ans de plus que lui ? Ou encore, bien que ce dernier trait la lui rendit plutôt sympathique, parce qu’elle lui rappelait sa mère ? Il se perdait en conjectures chaque fois qu’il essayait d’analyser ses sentiments à l’égard de Julie Laferrière. Elle lui inspirait le respect et des sentiments presque tendres tout en excitant ses sens. Il était admiratif en raison de sa ligne de conduite : elle ne sortait jamais en dehors des visites qu’elle rendait à ses parents une fois tous les quinze jours, et aucun homme ne venait chez elle, exception faite de ce crétin d’Adrien Sampère. Ah ! Celui-là, il s’en méfiait. Il fallait voir comment il la regardait, la Julie. Il aurait bien voulu la mettre dans son lit. C’était un bon parti pour la patronne : c’est ce que lui disait souvent André. Quand il imaginait Julie épousant Sampère, Alain perdait son sang-froid ; il se demandait s’il n’était pas amoureux de sa patronne. Mais, très vite, il chassait cette idée de son esprit. Il ne serait jamais plus amoureux. Il s’en était fait le serment. Des voix le tirèrent de ses réflexions. Julie et André arrivaient. Ils allèrent voir le veau. Peu après, la patronne vint vers Alain.

Il la trouvait fatiguée. Elle avait de grands cernes sous les yeux. Il aurait aimé lui dire d’aller se reposer, qu’il allait se charger de ses vaches. Ce n’était qu’un vœu pieux, car le camion de la laiterie n’attendrait pas. Il se remit à traire d’un geste machinal, perdu dans ses pensées. Il ne pouvait s’empêcher de faire un parallèle entre ce qu’il vivait présentement et ce qu’il avait connu dans cette petite ferme corrézienne où un long cheminement l’avait conduit dans le lit de la fermière, trop tôt abandonnée par un mari parti à la guerre alors qu’elle avait tant besoin de la présence d’un homme. Il avait fini par se prendre pour le mari. Même la mère de la jeune femme le traitait comme s’il avait été son gendre. Un jour, ne lui avait-elle pas dit : « c’est un mari comme toi que j’aurais souhaité pour ma fille. » Elle fermait les yeux tout en sachant. La vie était irréelle dans cette ferme du bout du monde, perdue au fond d’une vallée sillonnée de ruisseaux. Il se cachait le jour pour échapper aux Allemands et la nuit, braconnait le gibier, posait des balances dans les ruisseaux pour attraper des écrevisses, pêchait des truites et, parfois, bottelait le foin au clair de lune. Clotilde Fontalavie l’accompagnait souvent dans ses escapades nocturnes. Elle avait le goût du risque. À plusieurs reprises, pour échapper à une patrouille allemande, ils durent s’enfoncer dans les bois et attendre les premières lueurs de l’aurore pour rentrer. Il était arrivé chez les Fontalavie au printemps 1942 à l’âge de dix-sept ans. Clotilde en avait vingt et un. Elle s’était mariée en août 1939, à dix-huit ans, avec le fils Fontalavie, un voisin de quatre ans son aîné. En octobre 1939, son mari était appelé sous les drapeaux. Clotilde était devenue sa maîtresse deux ans après son arrivée ; il avait dix-neuf ans. Ils vivaient follement leur amour, sans trop se poser de questions sur leur avenir. La jeune femme l’avait entraîné à fréquenter les maquisards de telle sorte que l’excitation du danger leur faisait oublier la précarité de leur situation. Un des oncles de Clotilde, responsable de leur groupe de résistance, leur confiait parfois des missions de sabotage dont il ne comprenait pas l’utilité pratique et qui provoquaient presque toujours des représailles de la part des autorités allemandes. Clotilde, qui avait une grande admiration pour son oncle, ne partageait pas son scepticisme et lui disait que « c’était le prix à payer, qu’il était de leur devoir de lutter contre l’ennemi de la France. » Et il ne parvenait pas à la convaincre qu’il était dérisoire de penser qu’en faisant sauter des poteaux électriques ou téléphoniques, les Allemands rentreraient chez eux, et qu’il était injuste de faire fusiller des innocents. Elle ne fut ébranlée qu’une fois : lorsque le fils de son voisin, un camarade d’école âgé de vingt ans, fit partie des otages fusillés sur la place du canton. Alain se remémorait cet épisode de la résistance avec dégoût. La plupart de ceux qui étaient dans le maquis se cachaient afin d’éviter le service du travail obligatoire. Ils étaient là parce qu’ils n’avaient pas le choix. Il en connut, comme lui, qui devinrent des combattants lorsque les Allemands se replièrent. Les membres de son groupe condamnèrent même à mort le voisin de Clotilde, soupçonné, sans preuve, de les avoir dénoncés à la Gestapo pour se venger de la mort de son fils. Ils étaient venus à quatre pour l’abattre devant sa femme et sa fille. Il avait juré, en vain, qu’il était innocent. Lorsque la région fut libérée, Alain avait vu une grande quantité d’hommes portant le brassard F. F. I. incapables de donner des précisions sur leur groupe ou leur chef. C’était la foire d’empoigne. On rasait les femmes, on arrêtait les collabos, on se comportait aussi mal que ceux qui venaient de partir. Alain se disait que Clotilde était morte à cause de ces salauds qui paradaient à la mairie du canton et il avait la haine. Le mari de Clotilde était rentré des camps de prisonniers : il était doublement un héros ; on le félicitait d’avoir eu une femme aussi patriote. La mère de la jeune femme se pendit quelques jours après le retour de son gendre. Alain reprit la route avec son baluchon. Julie lui parlait. Il quitta la Corrèze.

Alain vida son seau dans le broc. Il enleva son tablier et son béret, et il sortit. Le ciel était bleu, le soleil brillait. Il allait faire beau et chaud. Le jeune homme donna de l’avoine et de l’eau aux chevaux. Il lui fallut trois quarts d’heure pour les étriller sommairement. Il s’en voulait toujours de son manque d’enthousiasme pour cette tâche ; la patronne lui en faisait souvent le reproche. Elle ajoutait, comme pour s’excuser : « c’est votre seul défaut. »

Lorsqu’il entra dans la salle commune qui servait tout à la fois de cuisine et de salle à manger, les autres étaient déjà à table. Simone lui souhaita le bonjour et se leva pour aller chercher un hareng saur sur le gril posé au-dessus des braises, dans la cheminée. Elle lui apporta l’assiette. Elle s’appuya contre son bras. Il sentit son sein tiède. Lorsqu’elle s’assit sur le banc, en face de lui, Simone lui a fait un clin d’œil, ce qui signifiait qu’elle souhaitait faire l’amour avec lui. Alain se dit qu’il ne voyait pas comment ce serait possible du fait qu’il serait vraisemblablement absent toute la journée. Julie lui servit son grand bol de café habituel. Il était le seul à boire autant de café le matin et à tremper des tartines de pain bis beurré. La patronne se rassit au bout de la table. Elle paraissait contrariée. Ses traits étaient tirés. Elle avait attaché ses cheveux au-dessus de son crâne à l’aide d’une grosse épingle. Alain ne se rappelait pas l’avoir vue dans un tel état de négligence. Cependant, le jeune homme lui trouvait encore beaucoup de charme. Il aimait les petites ridules de la commissure de ses lèvres si bien ourlées, les cernes qui bordaient ses yeux brillants, ainsi que son long cou laiteux qui lui donnait cet air altier. Et, encore une fois, il ne put s’empêcher de penser à sa mère. Julie sentait qu’il la regardait, elle était mal à l’aise, s’agitait sur sa chaise, les yeux fixés sur sa tasse qu’elle avait posée sur la table, sa main droite tripotant la petite cuillère qui tintait contre elle. Puis elle se leva brusquement, rejetant en arrière sa chaise avec ses mollets, signifiant ainsi qu’il était temps d’aller au travail.

André, tu fanes l’herbe que nous avons coupée hier. Tu prends les deux juments. Alain, vous allez faucher la luzerne d’Épinay. Vous en avez pour la journée. Vous ne pourrez pas rentrer pour déjeuner. Simone vous apportera la gamelle à midi. André, quand tu auras fini, tu emmèneras les vaches dans la petite bouverie de l’Andelle. Simone, tu l’aideras. En attendant, tu feras ma chambre à fond ainsi que les cuivres. N’oublie pas la lessive. Tu sais ce qu’il faut faire comme cuisine ?

Julie se dirigea vers l’escalier qui menait à l’étage. Les trois employés se regardèrent, surpris. La patronne ne s’était pas distribué de tâche comme à l’accoutumée. Simone murmura :

La bonne versa une rasade de calva aux deux hommes. Elle refit un clin d’œil à Alain qui comprit que la jeune fille espérait obtenir son petit brin de bonheur lorsqu’elle viendrait lui apporter son repas. Il se fit une raison. André et Alain sortirent. Le vacher s’arrêta devant le tilleul pour pisser. Simone les regardait du pas de la porte, d’un air goguenard. Elle fit un petit signe de la main qui semblait destiné au jeune homme, puis elle rentra. Alain se hâta vers l’écurie pour avoir le temps de déféquer dans la litière des chevaux avant l’arrivée d’André. Il n’aimait pas faire ça dans la nature, sauf en cas d’extrême nécessité. Il prit du papier de soie dans l’armoire en fer et se dépêcha d’expulser ses matières fécales tout en surveillant l’entrée. Simone et André s’étaient moqués de lui le jour où il avait sorti le papier « à cul » des sacoches de son vélo. Ici, les autres s’essuyaient les fesses avec du papier journal. Il remonta son pantalon sans l’attacher, le tenant à deux mains, et alla voir à la porte si André venait. Rassuré, il prit de l’eau dans la bassine et se lava les fesses. Il avait presque terminé de harnacher le deuxième hongre lorsqu’André pénétra dans l’écurie. Le vacher prenait toujours son temps, ce qui énervait la patronne qui n’arrêtait pas de le houspiller.

Alain fit boire les deux chevaux à l’abreuvoir. La fenêtre de la chambre de Julie était ouverte. Il la voyait passer et repasser. Il se demandait ce qu’elle pouvait faire à tourner ainsi. Simone passa près de lui, un panier de bois au bout du bras. Elle lui chuchota : « Prends des forces, mon gars, t’en auras besoin ! » Alain lui sourit. Il tira sa montre de sa poche. Il était bientôt huit heures trente, et il prit la bride de Lutteur pour emmener les chevaux vers la remise où se trouvait la faucheuse. Les feuilles du tilleul bruissaient à peine sous une brise légère. Quelques corneilles passèrent au-dessus de la ferme en craillant. Deux tourterelles à collier roucoulaient dans le noyer. Les hirondelles de cheminée à dos noir et ventre blanc gazouillaient tout en sillonnait le ciel, piquant tout à coup vers les bâtiments pour venir nourrir les hirondeaux qui s’agitaient dans leurs nids. Sous la remise, un roitelet à la huppe orange s’envola. Les hongres se laissaient faire. Le jeune homme les en remercia. Il sortit la faucheuse de sous la remise en tenant les chevaux par la bride. Il se sentait léger, plein d’entrain, heureux d’être là ; Il savait pourtant qu’il ne pourrait pas passer toute sa vie dans cette ferme, ni même dans un autre. Son destin était ailleurs, mais il n’était pas pressé.il n’était pas encore prêt à retourner dans le monde qui avait détruit sa vie d’adolescent. La terre l’avait sauvé et les paysans l’acceptaient. Il se sentait en sécurité. Simone lui avait ouvert la barrière. Il monta sur le siège de la faucheuse et engagea l’engin sur la route. Les chevaux allaient à leur rythme. La faucheuse encombrait presque entièrement la route, ce qui rendait difficile tout croisement ou dépassement. Ce n’était pas la première fois qu’il empruntait cette route avec l’engin. Avançant à petite allure, parfois complètement immobile, à moitié dans le fossé, il avait connu des surprises et fait des rencontres dangereuses. Dans un virage, Alain s’était déjà retrouvé en face d’une auto roulant à vive allure, d’un troupeau de vaches excitées, ou d’un gamin à vélo qui ne pouvait pas s’arrêter. Tout son corps frémissait d’appréhension tandis qu’il imaginait qu’un danger surgirait au bout de la ligne droite. Il en voulut à Julie de ne pas être là. Habituellement, c’est elle qui menait l’attelage alors qu’il marchait devant pour avertir du danger les usagers.

Il atteignit enfin le chemin de terre qui menait à la bouverie. C’était une espère d’allée herbeuse, bordée de noisetiers sur près de cent mètres, et suffisamment large pour laisser passer l’équipage. Il faisait frais et sombre. Alain respira à fond, à trois reprises, il se détendit en étirant ses jambes et ses bras. Il poussa un grand cri, comme pour se libérer de tout le stress qu’il venait d’accumuler pendant le trajet. Après les noisetiers, le chemin débouchait sur un sentier accidenté qui descendait en pente douce vers les champs de blé et d’avoine. Alain avait l’impression d’être dans un monde différent de celui d’où il venait. Les alouettes grisollaient au-dessus des champs, restaient quelques secondes dans le ciel, puis piquaient vers les cultures, c’était un ballet incessant dont Alain ne se lassait pas. Une compagnie de perdrix grises s’envola devant les chevaux : il avait entendu leur cacabe juste avant de les voir. Le jeune homme était rempli d’une nostalgie soudaine qui lui faisait venir les larmes aux yeux. Il se rappelait ces moments indicibles qu’ils passaient, sa jeune patronne corrézienne et lui, à botteler le foin sous le soleil de plomb, s’interrompant souvent pour s’embrasser. Le beau visage de sa compagne lui apparaissait avec une telle précision, qu’il était anéanti. Il sentait qu’elle était présente, là, quelque part, au-dessus de lui. Cette vision avait plongé son esprit dans un désarroi si profond qu’il était incapable de raisonner. Il avait envie de se coucher sur le sol, de regarder le ciel comme ils le faisaient si souvent, couchés l’un contre l’autre, Alain dans la main, à bâtir leur avenir. Puis, le visage s’estompa, laissant place à un autre encore flou, Alain fit un effort pour retenir celui qu’il chérissait tant, mais ses efforts furent vains. Cette nouvelle image s’imposait qui le fixaient intensément. Il eut l’impression qu’ils voulaient se noyer dans son regard. Le visage s’approcha encore, jusqu’à toucher le sien. Il fit un effort pour revenir à la réalité en secouant vivement sa tête, de droite à gauche, comme s’il eut voulu se débarrasser d’une mouche qui aurait été posée sur sa joue. Il entendit le bruit des sabots des chevaux sur la terre durcie, le grincement des roues et le souffle des hongres qui peinaient dans la montée. Il apercevait à présent le champ de papilionacées fourragères, enchâssé entre le bois et la parcelle de blé qui appartenaient à Julie Laferrière. Tout le reste, jusqu’à presque à perte de vue, était la propriété du père Sampère. « Je comprends pourquoi il veut l’épouser, ce vieux salaud ! » murmura-t-il. Il lui venait parfois à l’esprit qu’il aimerait se marier avec Julie et vivre ici, sur leurs terres, jusqu’à la fin de sa vie. Ce n’était qu’un rêve. À Sigy, dans le pays de Bray, les filles de cultivateurs n’épousaient pas des garçons de son espèce, et encore moins s’ils sont plus jeunes qu’elles. Pour la énième fois, il se répéta qu’il fallait vivre le moment présent sans se poser de questions. Il mangeait à sa faim, avait un toit et pouvait faire l’amour aussi souvent qu’il le souhaitait. « Que puis-je espérer de mieux ! » s’exclama-t-il.

Il arrêta les chevaux devant la luzerne. Il pouvait attaquer directement le fauchage en commençant du côté du bois du fait qu’un sentier séparait le champ de ce dernier. Il était neuf heures. Il avait trois bonnes heures avant le repas du midi. Lorsqu’il fut au bout, il dut tourner dans le trèfle d’Adrien Sampère. Il n’avait eu le courage de faucher à la main pour lui permettre de faire le tour de la pièce. Il espérait que le bonhomme ne viendrait pas trop tôt de façon à ce que son trèfle se relève. Les chevaux allaient dans leur train, tête baissée. Leurs naseaux soufflaient, leurs croupes fumaient et Alain ne pensait plus à rien, tant son esprit était occupé à surveiller la trajectoire de son équipage. Il vit tout de même le départ d’un gros capucin qui s’engouffra dans le bois. À midi, il avait à peine fauché la moitié du champ. Il avait faim et souhaitait vivement l’arrivée de Simone. Il aperçut sa tête alors qu’il revenait vers le sentier. Elle marchait à pied, en poussant son vélo. Il détela ses chevaux et les attacha à l’ombre de l’orée du bois. La bonne transpirait, son visage portait les marques de la fatigue.

Elle sentait la transpiration et la mauve musquée. Alain aimait bien son odeur. Comme à son habitude, elle ne portait pas de soutien-gorge et ses gros seins aux pointes exacerbées tressautaient sous sa blouse à chaque mouvement de son corps. Elle lui prit sa main qu’elle glissa sous sa jupe. Elle n’avait pas non plus de culotte.

Elle avait préparé deux gamelles. Elles contenaient du canard au sang avec des navets.

Il y avait du fromage de Neufchâtel, un thermos de café et du calva dans une petite bouteille. Elle avait mis toutes les chances de son côté.

Simone étala une nappe à l’ombre ; et les agapes purent commencer…

Alain ne reprit ses esprits que beaucoup plus tard tant la tension de cette séance d’amour l’avait épuisé. Simone avait un tempérament de feu qu’il était difficile d’éteindre, elle en voulait encore et encore, se démenant comme une furie afin de ranimer le désir de son partenaire. Alain se trouvait dans la luzerne, étendu sur le sol, entièrement nu. Simone était au-dessus de lui, la blouse ouverte, la jupe roulée sur ses hanches.

Elle haussa les épaules et eut un sourire assez ambigu.

Elle était nature, la gentille bonne, mais Alain ne pouvait s’empêcher de penser que pendant l’occupation, elle l’aurait certainement dénoncé.

Mais Simone voulait savoir.

Alain avait pitié d’elle. Son ton pathétique l’émouvait. Il eût souhaité lui dire des paroles qui l’apaiseraient, mais il ne put que l’attirer vers lui pour l’embrasser sur le front. Elle caressa son sexe à travers l’étoffe de son pantalon et se rhabilla. Quelques minutes après, Simone empoignait son vélo et partait sans même se retourner. Il attela les chevaux et reprit la coupe. Le soleil était très chaud. Il regrettait de ne pas avoir pris son chapeau. Il aurait aimé pouvoir se laver après avoir fait l’amour. Il lui semblait sentir l’odeur poivrée de la jouissance de Simone. Il craignait que la patronne la sente, elle aussi, lorsqu’il rentrerait ce soir. Cette odeur le gênait à tel point qu’il s’en voulait d’avoir fait l’amour. Il se souvenait comme il aimait celle de sa compagnie de Corrèze : « jamais je n’en pourrai en aimer une autre », se dit-il. Une profonde tristesse le saisit et son esprit fut tout entier occupé à ressasser qu’il aurait pu la sauver s’il avait été moins pleutre. Il savait qu’il avait été lâche en l’abandonnant, en ne pensant qu’à sauver sa peau, et qu’il devait expier sa faute en renonçant au bonheur, en restant à jamais cet être inconsistant qui venait de nulle part et ne savait où aller. Il sentait confusément qu’il ratait sa vie de jeune homme par nécessité et que c’était bien ainsi.

Le soleil commençait à descendre vers les monts Saint-Sauveur et Alain sut, sans avoir à sortir sa montre, qu’il était cinq heures. Il lui restait au moins une heure de travail de telle sorte qu’il ne serait pas à la ferme avant sept heures. « ils auront fini de traire », pensa-t-il avec jubilation. Simone devra les aider et elle le maudira. Après tout, la patronne l’avait embauché comme charretier et ne lui avait pas dit qu’il serait obligé de traite. Il voulait bien rendre service, mais, dans l’esprit de tous, c’était devenu normal qu’il traie chaque fois qu’il n’était pas en plaine, même lorsqu’il était occupé à réparer les toits ou les clôtures. Son attention fut attirée par une silhouette qui se tenait immobile au bord du chemin, face au soleil, dans l’attente de l’équipage qui remontait lentement vers elle. Il lui sembla qu’il s’agissait d’une femme, elle avait une robe claire et des cheveux sur les épaules. Elle ressemblait étrangement à Clotilde Fontalavie. Alain se crispa, mal à l’aise, persuadé qu’il était victime d’un mirage. « Ce n’est pas la patronne… elle est toujours en noir ou en gris et ses cheveux sont attachés en chignon », se dit-il. Il ne l’avait jamais vue autrement qu’en couleur sombre depuis qu’il était à la ferme. Qui cela pouvait-il être dans ce coin perdu ? Ce n’était pas Ginette. Il ne la reconnut que lorsqu’il fut devant elle.