Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

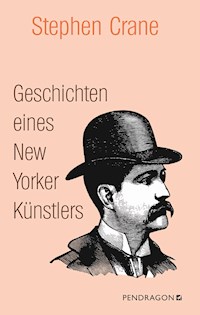

- Herausgeber: Pendragon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Paul Auster: »Crane war der erste große amerikanische Schriftsteller der Moderne« Stephen Crane war eine der spannendsten Personen seiner Zeit. Er verbrachte Nächte unter Vagabunden in schmutzigen Schlafsälen, erlag den Vergnügungen der Stadt, nahm die Künstlerszene unter die Lupe und schrieb anschließend über seine Erfahrungen. Gesellschaftskritik, Schockmomente und Ironie verbinden sich zu einem meisterhaften Lebenswerk, in dem deutlich wird, mit welcher Leidenschaft Crane dem Schreiben nachkam - und wie weit er für eine gute, authentische Story bereit war zu gehen. Der Band »Geschichten eines New Yorker Künstlers« enthält die zwei Romane »Maggie, ein Mädchen von der Straße« und »Georges Mutter« sowie weitere Geschichten, von denen die meisten erstmals auf Deutsch erscheinen

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stephen Crane

Geschichten einesNew Yorker Künstlers

Romane und Geschichten

Herausgegeben von Günther ButkusNachwort von Alexander HäusserÜbersetzt von Norbert Jakober

PENDRAGON

Inhalt

Geschichten eines New Yorker Künstlers

Wie „Great Grief “ zu seinem Festtagsessen kam

Die Bezahlung der Miete und andere Kleinigkeiten

Ein Sonntagsessen

Das letzte Bild

Maggie, ein Mädchen von der Straße

Eine Straßenszene in New York

Der kleine braune Hund

Georges Mutter

Armut auf Probe

Der fahle Schein des Reichtums

Das Picknick

Homer Phelps

Nachwort

Geschichten eines New Yorker Künstlers

Wie „Great Grief “ zu seinem Festtagsessen kam

Wrinkles hatte sich mit einem Blick in den kleinen Nähkasten, der als Küchenschrank diente, Gewissheit verschafft.

„Es sind nur noch zwei Eier und ein halber Laib Brot da“, verkündete er unmissverständlich.

„Heiliger Strohsack!“, rief Warwickson, der auf dem Bett lag und rauchte. Seine Stimme klang so trübsinnig, wie es seinem Spitznamen Great Grief, der „Große Griesgram“, entsprach.

Wrinkles war ein vorsorglich denkender Mensch. Ein nahezu leerer Vorratsschrank war für ihn etwas zutiefst Beunruhigendes. Auch wenn er nicht hungrig war, drängten ihn die Geister seiner sparsamen Ahnen, etwas gegen die prekäre Lage zu unternehmen. Mit ernster Miene setzte er sich hin. „Was sollen wir tun?“, fragte er in die Runde. Es ist gut, sagte er sich, dass es in diesem bunten Haufen erfolgloser Künstler einen gibt, der die anderen davor bewahren kann, friedlich vor sich hin zu hungern. „Was nun?“

„Hör schon auf, Wrinkles“, sagte Grief vom Bett aus. „Du verdirbst einem ja die ganze Laune.“

Little Pennoyer schaute von der Federzeichnung auf, an der er eifrig gearbeitet hatte.

„Ich krieg vielleicht morgen ein Honorar vom Monthly Amazement“, verkündete er vorsichtig optimistisch. „Ist eigentlich fällig. Ich warte schon seit drei Monaten darauf. Morgen geh ich hin, vielleicht zahlen sie ja.“

Seine Freunde vernahmen es wohlwollend. Nur Wrinkles konnte sich ein spöttisches Kichern nicht verkneifen. Mit seinen achtundzwanzig Jahren war er quasi ein alter Mann und hatte schon viele tapfere junge Männer gesehen. „Klar, Penny. Keine Frage, Alter.“ Grief gab nur ein kehliges Krächzen von sich. Danach herrschte langes Schweigen.

Der Lärm von den Straßen New Yorks drang gedämpft zu ihnen herein. Gelegentlich hörte man Schritte in den verwinkelten Korridoren des heruntergekommenen Hauses, das, vom Alter gebeugt, zwischen zwei Bürotürmen eingezwängt war, die sich tief hätten bücken müssen, um es zu sehen. Durch die Schneeflocken, die gegen das Fenster wehten, waren die Schornsteine und Dächer nur verschwommen zu erkennen. Immer wieder fuhr der Wind mit langgezogenem Heulen durch die Häuserschlucht.

Great Grief stützte sich auf die Ellbogen. „Schaust du mal nach dem Feuer, Wrinkles?“

Wrinkles holte den Kohlenkasten unter dem Bett hervor und öffnete die Ofentür. Ein rotes Leuchten flammte in die beginnende Abenddämmerung. Little Pennoyer legte die Feder weg und warf die Zeichnung auf den imposanten Haufen, unter dem sich der Tisch verbarg. „Es ist zu dunkel zum Arbeiten.“ Er zündete sich seine Pfeife an und begann im Zimmer auf und ab zu gehen, die Schultern gestrafft wie ein Mann, dessen Arbeit Bedeutung hatte.

Die Abenddämmerung ließ sie melancholisch werden. Mit der Dunkelheit senkte sich eine Schwere herab, die sie zum Grübeln brachte. „Mach das Licht an, Wrinkles“, sagte Grief.

Das orange Gaslicht ließ alles klarer hervortreten: die grauen, verschrammten Wände, das zerknautschte Bett in einer Ecke, die Schachteln und Truhen gegenüber, den kleinen Ofen, den mit ungeahnten Schätzen bedeckten Tisch. In einem Winkel lagen weinrote Vorhänge, auf einem Regal thronte ein alter Gipsabguss, dessen Ritzen dunkel vom Staub waren. Ein langes Ofenrohr lief in die falsche Richtung, ehe es sich mit einer entschlossenen Krümmung zu dem Loch in der Wand hinwandte. An der Decke hatten sich Spinnweben ausgebreitet.

„Ich würde sagen, wir essen was“, schlug Grief vor.

Etwas später klopfte es zaghaft an der Tür. Wrinkles stellte das Blechgeschirr auf den Herd, Pennoyer schnitt Brot auf. „Herein!“, rief Great Grief, der den Gummischlauch am Gasherd befestigte.

Die Tür ging auf, und Corinson trat gebeugt ein. Sein Mantel sah nagelneu aus. Nach einem kurzen neidvollen Blick begrüßte ihn Wrinkles freundlich. „Hallo, Corrie, alter Junge!“ Corinson setzte sich und begutachtete die herumliegenden Pfeifen, bis er eine brauchbare fand. Grief hatte den Kaffee auf den Herd gestellt, musste ihn jedoch im Auge behalten, damit nichts passierte. Der Gasschlauch war sehr kurz, zudem stand der Herd auf einem Stuhl, der wiederum auf einer Truhe platziert war. Kaffee zu kochen war ein Kunststück, das man beherrschen musste.

„Wie geht’s, Corrie?“, fragte Grief, ohne sich zu ihm umzudrehen. „Was macht die Kunst?“, setzte er mit vielsagender Betonung hinzu.

„Kreideportraits nach Fotografien“, sagte Corinson.

„Was?“ Alle drehten sich zu ihm, als hätte jemand einen Hebel umgelegt. Little Pennoyer ließ das Messer fallen.

„Kreideportraits. Fünfzehn Dollar die Woche, in dieser Jahreszeit sogar mehr.“ Corinson paffte seine Pfeife und lächelte wie ein Mann, der wusste, was er wollte.

Little Pennoyer hob das Messer wieder auf und schnitt das Brot. „Also, das is vielleicht ’n Ding“, murmelte Wrinkles und hatte plötzlich das dringende Gefühl, nachdenken zu müssen. Er ließ sich auf einen Stuhl sinken und begann auf seiner Gitarre eine Serenade zu spielen, während er gleichzeitig darauf achtete, ob das Wasser für die Eier schon kochte.

Great Grief schien von der Neuigkeit wenig beeindruckt zu sein. „Wann hast du entdeckt, dass du nicht zeichnen kannst?“

„Noch gar nicht“, entgegnete Corinson gelassen. „Mir ist nur klar geworden, dass ich auch ganz gern esse.“

„Ach nee!“, sagte Grief.

„Die Eier, Grief“, sagte Wrinkles. „Das Wasser kocht.“

Little Pennoyer mischte sich ins Gespräch ein. „Wir würden dich ja zum Essen einladen, Corrie, aber wir sind zu dritt und haben nur zwei Eier. Und mit dem Brot sieht es auch nicht besser aus.“

„Kein Problem, Penny“, sagte Corinson. „Nur keine Umstände. Ihr Künstler solltet nicht auch noch Gäste bewirten. Ich muss sowieso los, hab noch was zu erledigen. Na dann, macht’s gut, Jungs. Kommt mal vorbei.“

Als die Tür ins Schloss gefallen war, sagte Grief: „Kaffee ist fertig. Der Typ kotzt mich an. Dieser Mantel hat bestimmt dreißig Dollar gekostet. Er prahlt nicht, trotzdem spürst du immer, wie toll er sich findet. Du bist auch selbstgefällig, Wrinkles, aber nicht auf diese unerträgliche Art. Er …“

Die Tür ging auf und Corinson schaute wieder herein. „Leute, wisst ihr, dass morgen Thanksgiving ist?“

„Na und?“, sagte Grief.

„Ja, Corrie, ich weiß es“, sagte Little Pennoyer. „Ich hab erst heute Morgen dran gedacht.“

„Was haltet ihr davon, wenn ich euch morgen Abend zum Essen einlade? So richtig mit allen Schikanen.“

Wrinkles zupfte auf seiner Gitarre ein überschäumendes Barockstück und Pennoyer tanzte ein paar Ballettschritte dazu. „Sollen wir?“, tönte es begeistert. „Klingt nicht übel, oder?“

Als sie wieder unter sich waren, meldete sich Grief zu Wort. „Ich bleib zu Hause. Der Typ kotzt mich an.“

„Quatsch“, hielt Wrinkles dagegen. „Du bist ein ewiger Nörgler. Außerdem, woher kriegst du morgen dein Abendessen, wenn du nicht hingehst? Verrat mir das mal.“

„So sieht’s aus, Grief“, stimmte Pennoyer zu. „Woher kommt dann dein Abendessen?“

Grief grummelte vor sich hin. „Er kotzt mich trotzdem an.“

Die Bezahlung der Miete und andere Kleinigkeiten

Little Pennoyers vier Dollar konnten nicht ewig vorhalten. Als er sie ausbezahlt bekam, ging er mit Wrinkles und Great Grief essen. Danach stellte er fest, dass nur noch zweieinhalb Dollar übrig waren. Eine kleine Zeitschrift in der Innenstadt hatte ihm eine der sechs Zeichnungen abgenommen, die er vorgelegt hatte, und ihm später vier Dollar dafür bezahlt. Penny war zutiefst betrübt, als ihm klar wurde, dass sein Geld allzu schnell dahinschmelzen würde. Er fühlte sich schlechter als zuvor, ohne einen Penny in der Tasche. Da hatte er noch auf 24 Dollar gehofft. Wrinkles hielt ihm einen Vortrag über den richtigen Umgang mit den „Finanzen“.

Great Grief schwieg. Wenn er für einen Comicstrip einen Scheck über sechs Dollar erhielt, träumte er gleich davon, ein Atelier zu mieten, das ihn 75 Dollar monatlich kosten würde. Wahrscheinlicher aber war, dass er losziehen und für fünf Dollar gebrauchte Vorhänge und Gips kaufen würde.

Wenn Penny Geld hatte, hielt er es in der vollgestopften Bude nicht mehr aus. Er wollte hinaus in die Welt, die Luft der Freiheit atmen. Doch er hörte auf Wrinkles, den Älteren und Vernünftigen. Wer dieses Zimmer um zehn Uhr vormittags oder sieben Uhr abends betrat, hätte meinen können, dass Roggenbrot, Frankfurter Würstchen und Kartoffelsalat von der Second Avenue die einzigen Nahrungsmittel auf der Welt waren.

Purple Sanderson gehörte ebenfalls zu ihrem illustren Kreis, doch um das Essen brauchte er sich für gewöhnlich keine Sorgen zu machen. Er hatte eine Zeit lang das Handwerk eines Gasinstallateurs gelernt, bevor er ein großer Künstler wurde. Als es in ganz New York keinen Kunstmanager mehr gab, mit dem er sich nicht überworfen hatte, suchte er einen befreundeten Installateur auf, dessen Ansichten er sehr schätzte. Die Konsequenz war, dass er heute Stammgast in einem sehr guten Restaurant in der 23. Straße war und sich samstagabends manchmal über seine Kumpel lustig machte.

Purple sei im Grunde ein guter Kerl, meinte Grief. Was ihn jedoch an ihm störte, war Purples Eigenschaft, absolut nichts zu vergessen. Eines Abends, nicht lange nach Pennoyers schmerzlicher Erkenntnis, kam Purple herein und hängte seinen Mantel auf. „Übrigens“, verkündete er, „in vier Tagen ist die Miete fällig.“

„Schon?“, war Penny überrascht. Die Miete kam für ihn jedes Mal überraschend, als wäre es ein Ereignis, mit dem niemand hatte rechnen können.

„Aber ja“, sagte Purple ein wenig gereizt, als könne er nicht verstehen, wie unbedarft manche in Finanzdingen waren.

„Heiliger Strohsack!“, sagte Wrinkles.

Great Grief lag auf dem Bett, schmauchte seine Pfeife und wartete auf den Ruhm. „Ach geh, Purple. Du hast doch immer was zu meckern. Aber ich bin nicht schuld. Schuld ist der Kalender.“

„Kannst du nicht ein Mal ernst sein, Grief ?“

„Purple, du bist ein Armleuchter.“

Penny schaute von seiner Arbeit auf. „Ich krieg noch ein Honorar vom Amazement Magazine. Dann hab ich Geld.“

„Klar, mein Freund“, spöttelte Grief. „Bald hast du die Taschen voller Geld. Haben die vom Amazement Magazine schon mal gezahlt, wenn sie’s versprochen haben? Oder bist du jetzt plötzlich ein erfolgreicher Künstler? Du klingst jedenfalls so.“

Wrinkles schaute ebenfalls lächelnd zu Pennoyer. „Beim Established Magazine wollten sie, dass Penny Modelle engagiert und es damit versucht. Bloß kostet ihn das eine Stange Geld, bevor er selbst etwas verdient. Wenn er dann das ganze Geld investiert hat, das er gar nicht hat, und wir mit der Miete zwei Wochen im Rückstand sind, kann er dem Vermieter ja sagen, er soll noch sieben Monate warten, bis zu dem Montag, nachdem seine Beiträge erscheinen. Viel Glück, Penny.“

Sie nahmen den kleinen Pennoyer gerne auf die Schippe, weil er so großartige Aussichten hatte, aber keine Zeit, um etwas daraus zu machen.

Penny lächelte nur. Ein leises, tapferes Lächeln.

„Du mit deinem komischen Optimismus“, meinte Grief unnötigerweise.

„Die Welt hätte nichts dagegen, wenn du auch mal optimistisch wärst“, bemerkte Purple.

„Ach ja?“, spottete Grief. „Das hör ich zum ersten Mal.“

Wrinkles’ Unbeschwertheit hielt nicht lange an. Sobald sich eine Gelegenheit zur Schwermut bot, griff er zu. Er ließ sich auf einen Stuhl sinken und nahm die Gitarre zur Hand.

„Okay, was kann man da machen?“, fragte er und stimmte eine schwermütige Melodie an.

„Purple rauswerfen“, murmelte Grief vom Bett aus.

„Glaubst du, du hast das Geld bis dahin, Penny?“, fragte Purple.

Little Pennoyer machte ein sorgenvolles Gesicht. „Ich weiß es nicht.“

Dann wurde diskutiert, bis die Köpfe rauchten. Und nicht nur diese; der Tabak von der Marke „Long John“ roch wie brennende Mumien.

Ein Sonntagsessen

Eines Tages besuchte Purple Sanderson seine Eltern im St. Lawrence County, um die Landluft zu genießen und ihnen nebenbei zu erklären, warum er immer noch nichts erreicht hatte. Great Grief hatte zuvor mit ihm gewettet, dass er früher als geplant zurückkommen würde. Die anderen gaben Grief gute Chancen, die Wette zu gewinnen. Es gibt Angenehmeres, als erklären zu müssen, warum man ein Versager ist.

Später fuhren Great Grief und Wrinkles nach Haverstraw, um Griefs Cousin zu besuchen und Skizzen zu machen. Little Pennoyer war niedergeschlagen; es ist nicht schön, in den grauen Wänden einer staubigen Stadt zu sitzen, wenn man die ferne Harmonie spürt, mit der das Sonnenlicht sich über Blätter und Grashalme ergießt. Wenn wenigstens Wrinkles und Grief da gewesen wären, um ihn mit ihrem Gezänk abzulenken. Nicht einmal Purple würde wie sonst um sechs Uhr nach Hause kommen und sich wichtigmachen.

Am Freitagnachmittag stellte er fest, dass ihm nur noch fünfzig Cent blieben, bis er am nächsten Tag seinen Scheck vom Gamin erhalten würde. Am Samstagmorgen war er ganz der zuversichtliche Künstler, als er mit zwanzig Cent in der Tasche die Redaktion des Gamin betrat.

Der Kassierer nickte bedauernd. „Tut mir sehr leid, Mr. … äh … Pennoyer, aber unser Zahltag ist der Montag, wissen Sie. Ab zehn Uhr vormittags können Sie jederzeit kommen.“

„Kein Problem“, sagte Penny. Auf dem Rückweg dachte er darüber nach, wie er die zwanzig Cent so in Lebensmittel investieren konnte, dass es bis Montag, zehn Uhr, vorhalten würde. Als Erstes kaufte er zwei Stück Kuchen in einer Bäckerei in der Third Avenue. Richtig schöne Kuchen, mit einem Loch in der Mitte und hübschen Verzierungen an den Rändern. Ab und an stand er von der Arbeit auf und vergewisserte sich, dass nichts weggekommen war. Am Sonntag stand er gegen Mittag auf und nahm eine Mahlzeit zu sich, die Frühstück und Mittagessen in einem war. Danach waren noch fast drei Viertel eines Kuchens übrig. Mit dieser Strategie war er guten Mutes, bis Montagmorgen über die Runden zu kommen.

Um drei Uhr nachmittags klopfte es zaghaft an der Tür. „Herein“, sagte Penny. Die Tür wurde geöffnet, und Tim Connegan, der sich als künstlerisches Modell durchzubringen versuchte, schaute herein. „Entschuldigen Sie, Sir“, sagte er.

„Tim, alter Junge, kommen Sie rein“, sagte Penny. Mit gesenktem Kopf trat Tim ein. „Setzen Sie sich“, sagte Penny. Tim ließ sich auf einem Stuhl nieder und rieb sich die rheumageplagten Knie.

Penny zündete sich seine Pfeife an und schlug die Beine übereinander. „Na, wie geht’s?“ Tim hob sein kantiges Kinn und schaute Penny einen kurzen Moment in die Augen.

„Nicht gut?“, fragte Penny.

Der ältere Mann hob tapfer die Hand. „Ich war in allen Ateliers in der Stadt und hab noch nie so viele Leute gesehn, die nich’ da sind. Alles ist am Strand oder in den Bergen oder in irgendeinem Resort. Ich glaube, bis Herbst sind alle Modelle verhungert. In der 57. Straße hab ich endlich jemand angetroffen – und was sagt er? ‚Kommen Sie am Dienstag wieder – vielleicht kann ich Sie brauchen, vielleicht auch nich’.‘ Das war letzte Woche. Wissen Sie, Mr. Pennoyer, ich wohne in der Bowery, und als ich am Dienstag wieder hingehe, sagt der Kerl: ‚Herrgott, Sie schon wieder?‘ Ich hab mich erst mal in den Park gesetzt, weil ich zu müde war, um den ganzen Weg nach Hause zu laufen. So sieht’s aus, Mr. Pennoyer. Ich bin kreuz und quer durch die Stadt gelatscht, um einen Job aufzutreiben, und jetzt bin ich fix und fertig.“

„Das ist hart“, meinte Penny.

„So isses, Sir. Hoffentlich kommen die Leute bald zurück. Der Sommer ist der Tod für unsereins. Ich weiß nie, wie ich zu meiner nächsten Mahlzeit komme. Tatsache.“

„Haben Sie heute schon was gegessen?“

„Ja, Sir, ein bisschen.“

„Wie viel?“

„Na ja, Sir, eine Lady hat mir heute früh einen Kaffee spendiert. Hat gut getan, das können Sie mir glauben.“

Penny ging zum Vorratsschrank. „Ich hab noch ein bisschen Kuchen da“, sagte er, als er zurückkam.

Tim hob abwehrend die Hände. „Also, nee, Mr. Pennoyer, das kann ich wirklich nich’ …“

„Na los, nehmen Sie schon.“

„Also, nee.“

„Greifen Sie zu, alter Junge.“

Penny rauchte seine Pfeife.

Als Tim schließlich zur Tür ging, drehte er sich noch einmal um. „Also, Mr. Pennoyer, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin für das, was Sie …“

„Nicht der Rede wert, alter Knabe.“ Penny rauchte seine Pfeife.

Das letzte Bild

„Es ist Mist“, sagte Grief.

„Ach, es ist nicht so übel, Alter“, meinte Wrinkles. „Obwohl – einen großartigen Beitrag zur amerikanischen Kunst würde ich es auch nicht nennen.“

„Du hast echt was drauf, Gaunt“, sagte Little Pennoyer. „Wenn du es richtig anpackst.“

Einer nach dem anderen waren sie hereingekommen, um das Werk zu begutachten und ihre Meinung zu äußern. Gaunt beachtete sie genauso wenig, wie er einen Streichholzverkäufer beachtet hätte. Er hatte keine Augen und Ohren für das, was um ihn herum vorging; sein Blick war ausschließlich auf etwas gerichtet, was sich jenseits eines geheimnisvollen weiten Ozeans zutrug. Seine Augen zeigten einen schattenhaften Abglanz seiner Gedanken, einen sanften grauen Nebel. Irgendwann, wenn man selbst gar nicht mehr daran dachte, was man zu ihm gesagt hatte, schaute er plötzlich auf und fragte: „W-wa-as?“

Gaunt hatte seinen eigenen Weg gefunden, sich mit dem Universum zu arrangieren, das mit lärmender Geschäftigkeit seinen Angelegenheiten nachging. Die jüngeren Männer waren sich einig, dass er das Zeug zu einem großen Künstler hatte; er müsse bloß einmal mehr Tatendrang an den Tag legen als eine Pyramide in der Wüste. Bis dahin lebte er ganz in seiner eigenen Welt und hörte kaum, was die anderen sagten. Wenn er jemanden sah, der sich des Lebens freute, konnte es vorkommen, dass er anerkennend murmelte, als würde er ein Kunststück bewundern. Ansonsten richtete er seine Aufmerksamkeit ganz auf das geheimnisvolle Bild, das sich ihm jenseits seines unsichtbaren Ozeans darbot.

Als er aus Paris nach New York kam, sagte jemand zu ihm, er müsse sich seinen Lebensunterhalt verdienen. Also ging er zu verschiedenen Buchverlegern und redete in seiner ganz eigenen Art mit ihnen – als wäre ihm eben etwas Verblüffendes widerfahren. Schließlich gab ihm einer einen Auftrag über eine Serie von Zeichnungen, was ihn kein bisschen überraschte. Er nahm es hin, als hätte es zu regnen begonnen.

Einmal besuchte Great Grief ihn in seinem Atelier. Als er zurückkam, meinte er: „Gaunt arbeitet im Schlaf. Jemand sollte ihm mal Feuer unterm Arsch machen.“

Daraufhin gingen auch die anderen hinüber, rauchten eine Pfeife und gaben Kommentare zu einer Zeichnung ab. „Hast du sie selbst schon mal richtig angeschaut, Gaunt?“, fragte Wrinkles. „Ich glaube, du siehst sie gar nicht wirklich.“

„Was?“

„Schau sie doch mal an.“

Als Wrinkles das Atelier verließ, folgte ihm der Mann, der für Gaunt Modell stand, auf den Flur und fuchtelte verärgert mit den Armen. „Der Kerl is verrückt. Sie sollten ihn mal sehen, wenn er …“ Er führte lang und breit aus, was man sich als Modell alles bieten lassen musste.

Sie waren alle ein bisschen abergläubisch – besonders, wenn es um Gaunt ging. „Er sieht Bilder, die niemand sonst sieht“, meinte Wrinkles. Sie warteten auf den großen Wurf, die Manifestation des Genies. Jeder tastende Versuch, den Gaunt zu Papier brachte, sorgte für Aufsehen in der schäbigen kleinen Bude. Ehrfürchtig warteten sie auf den großen Moment. Bis Gaunt eines Morgens hereinplatzte. Sie hielten den Atem an.

„Ich werde ein Bild malen.“ Der Nebel in Gaunts Augen war plötzlich von einem fernen Glanz durchdrungen. Er unterstrich seine Worte mit ausholenden Gesten. Grief lag auf dem Bett und paffte seine Pfeife. Wrinkles und Pennoyer erstarrten an ihren Zeichenbrettern. Wäre eine Bronzestatue hereinspaziert und hätte vor ihren Augen zu tanzen begonnen, wären sie nicht verblüffter gewesen.

Gaunt wollte ihnen etwas sagen, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken. Dann verschwand er so plötzlich, wie er gekommen war.

Später gingen sie zu Gaunts Atelier hinüber. Vielleicht würde er ihnen verraten, was er jenseits des Ozeans sah.

Er lag tot auf dem Boden. In seinen Augen war ein feiner grauer Nebel.

Als sie an diesem Abend nach Hause kamen, ließen sie sich lange Zeit, bis sie zu Bett gingen. Während sie darauf warteten, dass einer das Licht ausmachte, war es Grief, der mit gedankenschwerer Stimme aussprach, was alle beschäftigte. „Was glaubt ihr …? Was wollte er malen?“

Wrinkles drehte das Gaslicht ab und sagte in die plötzliche Dunkelheit: „Ich hab keine Ahnung, was er in seinem Nebel gesehen hat. Aber Bilder waren es nicht.“

Maggie, ein Mädchen von der Straße

1

Ein sehr kleiner Junge stand auf einem Steinhaufen und kämpfte für die Ehre der Rum Alley. Er warf Steine nach den brüllenden Bengeln aus der Devil’s Row, die den Haufen umkreisten und ihn unter Beschuss nahmen.

Sein kindliches Gesicht war blass vor Wut. Sein schmächtiger Körper wand sich, während er feurige Flüche ausstieß.

„Lauf, Jimmie, sonst kriegen sie dich!“, rief ihm ein Junge aus der Rum Alley zu. „Lauf!“

„Nee“, knurrte Jimmie tapfer, „vor dem Irenpack renn ich nich’ davon.“

Aus den Kehlen der Devil’s Row kam noch lauteres Wutgeheul. Ein paar zerlumpte Knirpse wagten von rechts einen verwegenen Ansturm auf den Steinhaufen. Auf ihren kleinen, verzerrten Gesichtern breitete sich ein mordlustiges Grinsen aus. Im Laufen warfen sie Steine und fluchten in schrillem Chor.

Der kleine Held aus der Rum Alley stolperte auf der anderen Seite hinab. Sein Mantel war im Kampf zerfetzt worden, die Mütze hatte er verloren. Er blutete aus einer Wunde am Kopf und war von blauen Flecken übersät. Mit seinem wutverzerrten blassen Gesicht sah er aus wie ein irrer kleiner Dämon.

Nachdem er seine erhöhte Position aufgegeben hatte, dauerte es nicht lange, bis ihn die Jungen aus der Devil’s Row eingekreist hatten. Er hob den angewinkelten linken Arm, um seinen Kopf zu schützen, und kämpfte verbissen weiter. Die kleinen Kämpfer flitzten hin und her, duckten sich, warfen Steine und bedachten den Gegner mit wüsten Flüchen.

Eine Frau lehnte neugierig aus dem Fenster eines Mietshauses, das zwischen niedrigen, unscheinbaren Stallgebäuden aufragte. Sogar ein paar Arbeiter, die am Fluss einen Lastkahn entluden, hielten für einen Augenblick inne und verfolgten den Kampf. Der Maschinist eines Schleppers lehnte lässig an der Reling und schaute ebenfalls zu. Drüben auf Blackwell’s Island schob sich eine Reihe gelber Sträflinge aus dem Schatten eines grauen, bedrohlich wirkenden Gebäudes und kroch wie ein langer Wurm am Ufer entlang.

Ein Stein hatte Jimmy am Mund getroffen. Blut lief ihm übers Kinn und auf sein zerfetztes Hemd. Seine dünnen Beine zitterten und ließen den entkräfteten kleinen Körper schwanken. Von den gellenden Flüchen, mit denen er sich in den Kampf gestürzt hatte, war nur noch ein wütendes, leises Stammeln übrig.

Das Gebrüll der aufgepeitschten Devil’s-Row-Meute wurde immer mehr zum Triumphgeheul. Die kleinen Kämpfer grinsten schadenfroh, als sie das Blut im Gesicht des Gegners sahen.

Ein Stück entfernt schlenderte ein sechzehnjähriger Junge die Straße herauf, ein spöttisches Grinsen auf dem Gesicht, wie es seinem Idealbild eines Mannes entsprach. Dazu gehörten auch der Zigarrenstumpen im Mundwinkel und der schräg übers Auge gezogene Hut. Allein vom selbstbewussten Wiegen seiner Schultern ließen sich viele schüchterne Jungen beeindrucken. Als er nahe genug war, schaute er zu dem leer stehenden Grundstück, auf dem die wütende Meute aus der Devil’s Row über den vor Schmerz und Wut schreienden Jungen aus der Rum Alley herfiel.

„Na so was“, murmelte er neugierig. „Das is ja ’ne handfeste Keilerei.“

Mit einer Haltung, die keinen Zweifel daran ließ, dass er von seinen Fäusten Gebrauch zu machen verstand, ging er auf den tobenden Haufen zu. Von hinten trat er zu einem besonders verbissen kämpfenden Jungen aus der Devil’s Row.

„Was zum Teufel“, sagte er und schlug ihm auf den Hinterkopf. Der Kleine fiel zu Boden und schrie vor Schmerz. Als er sich aufrappelte und sah, wer ihn niedergeschlagen hatte, rannte er los und rief den anderen eine Warnung zu. Die gesamte Devil’s-Row-Bande suchte mit ihm das Weite. In sicherer Entfernung blieben sie stehen und warfen dem großen Jungen mit dem unerschütterlichen Grinsen wüste Flüche an den Kopf. Dieser beachtete sie nicht weiter.

„Was zum Henker, Jimmie?“, wandte er sich an den kleinen Kämpfer.

Jimmie wischte sich mit dem Ärmel Blut und Tränen aus dem Gesicht.

„Weißt du, Pete, es war so: Ich wollt grade diesen Riley fertigmachen, da sin’ sie alle über mich hergefallen.“

Ein paar Jungen aus der Rum Alley wagten sich aus der Deckung. Eine Weile standen die beiden Trupps einander gegenüber und tauschten wilde Verwünschungen aus. Ein paar Steine flogen hin und her, doch die Entfernung war zu groß, um etwas auszurichten. Dann machten sich die Rum-Alley-Knirpse auf den Heimweg und tauschten ihre leicht verzerrten Darstellungen des Kampfes aus. Es wurden gewichtige Gründe für ihren Rückzug gefunden. Schläge, die sie dem Gegner verpasst hatten, wurden als vernichtend beschrieben. Den eigenen Steinwürfen wurde eine unerhörte Präzision zugeschrieben. Der wiedergewonnene Kampfgeist drückte sich in gepfefferten Flüchen aus.

„Beim nächsten Mal geben wir es der verdammten Row aber so richtig“, prahlte einer.

Der kleine Jimmie versuchte die Blutung in der Lippe zu stillen und wandte sich dem großmäuligen Kameraden zu. „Un’ wo zum Teufel warst du, als ich ganz allein gekämpft hab?“, rief er ihm zu. „Ihr seid nix als Angeber.“

„Ach, hör doch auf“, hielt der andere dagegen.

„Du kannst überhaupt nich’ kämpfen, Blue Billie“, sagte Jimmie verächtlich. „Dich mach ich mit einer Hand fertig.“

„Ach, hör doch auf“, erwiderte Billie erneut.

„Pass auf, du!“, drohte Jimmie.

„Pass auf, du!“, gab der andere im gleichen Ton zurück.

Sie gingen aufeinander los und wälzten sich auf dem Straßenpflaster.

„Gib’s ihm, Jimmie!“, feuerte Pete ihn an, mit seinem unentwegten Grinsen im Gesicht. „Hau ihm eine rein.“

Die kleinen Streithähne schlugen und traten, kratzten und bissen. In ihre Flüche mischten sich erste Schluchzer. Die anderen Jungen scharten sich um die Kämpfenden, ballten die kleinen Fäuste und hüpften aufgeregt auf und ab.

Bis ein kleiner Zuschauer Alarm schlug.

„Hau ab, Jimmie!“, rief er aufgeregt. „Schnell, da kommt dein Alter!“

Der Kreis um die Kämpfenden löste sich augenblicklich auf. In sicherer Entfernung blieben die Jungen stehen und warteten gespannt auf das Unvermeidliche. Die zwei Knirpse kämpften so verbissen, dass die Warnung nicht zu ihnen durchdrang.

In einiger Entfernung stapfte ein finster dreinblickender Mann die Straße herauf. Er trug einen Henkelmann in der Hand und rauchte eine Apfelholzpfeife. Als er sich den Kämpfenden näherte, verfolgte er das Geschehen einen Moment lang gleichgültig. Plötzlich brüllte er einen Fluch und trat auf die sich am Boden wälzenden Raufbolde zu.

„Steh auf, Jim! Na warte, ich prügle dich, dass du nich’ mehr sitzen kannst, du missratener Bengel!“

Er trat mit dem Fuß in das Knäuel der beiden Kämpfenden. Als Billie von einem schweren Stiefel am Kopf getroffen wurde, versuchte er sich verzweifelt von seinem Gegner zu lösen. Er rappelte sich auf und wankte unter gepressten Flüchen davon.

Jimmie stand langsam auf, sah seinen Vater und bedachte ihn mit einem Fluch. Der Vater verpasste ihm einen Fußtritt. „Ab mit dir nach Hause!“, befahl er. „Und halt ja die Klappe, sonst prügle ich dich windelweich.“

Sie gingen zusammen weg. Der Mann schlenderte voraus, die Pfeife zwischen den Zähnen. Der Junge folgte mit ein paar Metern Abstand und beschwerte sich lautstark. Er empfand es als Demütigung, dass ein großer Krieger und Mann von Ehre seinem Vater nach Hause folgen musste.

2

Schließlich gelangten sie in eine düstere Gegend, wo die abweisenden Türen eines windschiefen Hauses kleine Kinder auf die Straße und in die Gosse entließen. Der Frühherbstwind wirbelte gelben Staub vom Pflaster auf und wehte ihn gegen hundert Fenster. Von den Feuerleitern flatterten lange Wäschefahnen. In dunklen Winkeln lagen Eimer, Besen, Lappen und Flaschen herum. Kinder spielten oder rauften auf der Straße, manche saßen einfach nur stumpfsinnig den Fahrzeugen im Weg. Furchteinflößende Frauen mit ungekämmten Haaren und zerlumpten Kleidern lehnten an Balkongeländern und schwatzten oder keiften einander an. Runzelige Alte saßen schicksalsergeben in einem Winkel und rauchten ihre Pfeife. Tausend Küchengerüche wehten auf die Straße heraus. Das Haus bebte und knirschte unter dem Gewicht der Menschen, die darin herumtrampelten.

Ein zerlumptes Mädchen zog ein plärrendes rotgesichtiges Kleinkind die belebte Straße herauf. Der Kleine protestierte und stemmte die nackten Beinchen auf den Boden.

„Jetzt komm schon, Tommie“, rief das kleine Mädchen unwirsch. „Schau, da sin’ Jimmie und Vater. Jetzt lass dich nich’ so ziehen.“

Ungeduldig riss sie den Kleinen am Arm. Er fiel mit dem Gesicht voraus aufs Pflaster und brüllte laut auf. Mit einem Ruck zog sie ihn hoch und ging mit ihm weiter, ohne dass der Kleine seinen Widerstand aufgab. Heldenhaft bemühte er sich, auf den Füßen zu bleiben, während er seine Schwester ankeifte und zwischendurch an einem Stück Orangenschale kaute.

Als der finster dreinblickende Mann und der blutüberströmte Junge näher kamen, begann sich das Mädchen zu ereifern. „Jimmie“, rief sie vorwurfsvoll, „jetzt habt ihr euch schon wieder geprügelt.“

Der Junge zog ein verächtliches Gesicht. „Ach, zum Teufel, Maggie.“

Das Mädchen ließ nicht locker. „Immer prügelt ihr euch, Jimmie. Du weißt genau, wie Mutter sich ärgert, wenn du halb tot nach Hause kommst. Dann kriegen wir alle Prügel.“

Sie fing an zu weinen. Der Kleine an ihrer Hand warf den Kopf zurück und schrie angesichts der trüben Aussichten.

„Was soll denn das!“, rief Jimmie. „Halt’s Maul, sonst kriegste eine gescheuert, kapiert?“

Als seine Schwester mit ihren Vorwürfen weitermachte, schlug er zu. Das kleine Mädchen taumelte einen Augenblick, fing sich und brach erneut in Tränen aus. Zitternd und fluchend wich sie zurück, während er ihr folgte und sie erneut ohrfeigte. Der Vater hörte es und drehte sich um.

„Hör sofort auf, Jim! Verdammt, lass deine Schwester in Ruhe! Kann ich dir denn nie auch nur ’nen Funken Verstand in dein’ sturen Schädel prügeln?“

Der Junge rief seinem Vater eine rüde Bemerkung zu und ließ nicht von seiner Schwester ab. Der Kleine an ihrer Hand heulte und protestierte lautstark, während sie ihn am Arm mit sich zog.

Schließlich verschwand die Gruppe in einer der schauerlichen Türen. Sie stiegen eine dunkle Treppe hinauf und durchquerten den kalten, düsteren Flur. Der Vater drückte eine Tür auf, und sie betraten einen beleuchteten Raum, in dem eine beleibte Frau ihrer Arbeit nachging.

Als sie den Vater mit den Kindern hereinkommen sah, blieb sie auf dem Weg vom Herd zu dem mit Schüsseln bedeckten Tisch wie angewurzelt stehen.

„Ich glaub’s nich’! Jetzt hast du dich schon wieder geprügelt!“ Sie ging auf den Jungen los. Jimmie wollte sich hinter den anderen in Sicherheit bringen und stieß in dem Gedränge den kleinen Tommie zu Boden. Der heulte auf, zumal er mit seinen zarten Schienbeinen gegen ein Tischbein gekracht war.

Die massigen Schultern der Mutter bebten vor Zorn. Sie packte den Jungen an Hals und Schulter und schüttelte ihn durch. Dann zerrte sie ihn zu dem schmierigen Spülbecken, tauchte einen Lappen ins Wasser und rieb sein zerschundenes Gesicht damit ab. Jimmie schrie vor Schmerz und versuchte, sich aus ihren mächtigen Armen zu befreien.

Der kleine Tommie saß auf dem Boden und verfolgte die Szene, das kleine Gesicht verzerrt wie auf dem Höhepunkt einer Tragödie. Der Vater saß mit einer frisch gestopften Pfeife im Mund auf einem Schemel am Herd. Jimmies Geschrei ging ihm auf die Nerven. Er drehte sich um und blaffte seine Frau an.

„Lass doch den Jungen mal für ’ne Minute in Ruhe, Mary. Immer verhaust du ihn. Wenn ich abends heimkomm, hab ich keine Ruh, weil du immer irgendeins verprügelst. Jetzt lass gut sein, hörst du? Du musst die Kinder nich’ ständig verhauen.“

Die Frau bearbeitete den Jungen noch energischer, bis sie ihn endlich in eine Ecke warf, wo er weinend und fluchend liegen blieb.

Die Frau stemmte ihre großen Hände in die Hüften und trat wie eine Stammesfürstin auf ihren Gemahl zu.

„Soso“, sagte sie mit verächtlichem Schnauben. „Und wer zum Teufel hat dich um deine Meinung gefragt?“

Der kleine Tommie kroch unter den Tisch und lugte vorsichtig hervor. Das zerlumpte Mädchen wich zurück, der Junge in der Ecke zog die Beine an.

Der Mann paffte gemächlich seine Pfeife und legte seine großen dreckigen Stiefel auf den hinteren Teil des Herds.

„Fahr zur Hölle“, murmelte er ganz ruhig.

Die Frau kreischte auf und schüttelte drohend die Faust. Ihr gelbliches Gesicht lief purpurrot an.

Er paffte ungerührt weiter, doch dann stand er auf und schaute aus dem Fenster auf das Durcheinander der Hinterhöfe, die in der zunehmenden Dämmerung gerade noch zu sehen waren.

„Du hast wieder mal getrunken, Mary“, sagte er. „Du solltest damit aufhören, Alte, sonst wirst du noch dran krepieren.“

„Red keinen Unsinn“, brüllte sie. „Kein’ Tropfen hab ich angerührt.“

In dem folgenden Wortwechsel verfluchten sie einander mehrfach.

Tommie stierte unter dem Tisch hervor, sein kleines Gesicht zuckte aufgeregt.

Das zerlumpte Mädchen schlich in die Ecke zu dem Jungen.

„Tut’s sehr weh, Jimmie?“, flüsterte sie vorsichtig.

„Kein bisschen. Verstehst du?“, brummte der Kleine.

„Soll ich dir das Blut abwischen?“

„Nee!“

„Soll ich …“

„Wenn ich diesen Riley erwische, dreh ich ihm den Hals um! Kannst dich drauf verlassen!“

Er drehte sich zur Wand, als wäre er fest entschlossen, auf seine Gelegenheit zu warten.

In dem Streit zwischen den Eheleuten behielt die Frau die Oberhand. Der Mann schnappte sich seinen Hut und suchte das Weite, offenbar entschlossen, sich aus Rache zu betrinken. Sie verfolgte ihn bis zur Tür und brüllte ihm nach, als er die Treppe hinunterstieg.

Dann kam sie zurück, fegte durchs Zimmer, und die Kinder beeilten sich, ihr aus dem Weg zu gehen.

„Weg da, weg da“, fauchte sie und scheuchte die Kinder mit angedeuteten Fußtritten ihrer löchrigen Schuhe aus dem Weg. Schnaubend stand sie in einer Dampfwolke am Herd, dann drehte sie sich mit der Bratpfanne voll zischender Kartoffeln um.

„Setzt euch zum Essen!“, rief sie gereizt. „Los, sonst mach ich euch Beine!“

Die Kinder eilten herbei und setzten sich mit einigem Gepolter an den Tisch. Der kleine Tommie saß auf einem wackligen Kinderstuhl und begann, sich sein Bäuchlein vollzuschlagen. Jimmie schob sich die fetttriefenden Kartoffelstücke hastig zwischen die wunden Lippen. Maggie aß mit argwöhnischen Seitenblicken wie eine kleine Tigerin, die damit rechnen musste, jeden Moment bei der Mahlzeit gestört zu werden.

Die Mutter saß da und schlang Kartoffeln hinunter, schimpfte mit den Kindern und trank aus einer gelbbraunen Flasche. Nach einer Weile schlug ihre Stimmung um. Schluchzend trug sie den kleinen Tommie in ein Nebenzimmer und legte ihn schlafen, seine Fäustchen in eine alte rot-grüne Decke gehüllt, deren Farben längst verblichen waren.

Dann kam sie zurück, setzte sich an den Herd und wippte auf dem Stuhl vor und zurück, während sie bittere Tränen vergoss und den Kindern von deren „Armer Mutter“ vorjammerte und sich über „euren Vater“ beklagte, den „vermaledeiten Kerl“.

Das kleine Mädchen räumte den Tisch ab und trug Berge von Geschirr zu dem Stuhl, auf dem die Abwaschschüssel stand.

Jimmie saß da und begutachtete seine zahlreichen Wunden. Dazwischen warf er ängstliche Blicke zu seiner Mutter. Seinem geschulten Auge entging nicht, dass sie drauf und dran war, aus ihrer wirren Gefühlsduselei aufzutauchen. Das Fieber des Rauschs begann in ihr zu wüten. Atemlos saß er da.

Maggie zerbrach einen Teller.

Die Mutter sprang auf wie von der Feder geschnellt.

„Himmelherrgott!“, brüllte sie und funkelte ihre Tochter hasserfüllt an. Ihr Gesicht verfärbte sich dunkelrot. Jimmie rannte schreiend auf den Flur hinaus.

Im Dunkeln tappte er zur Treppe und stolperte in seiner Panik ein Stockwerk nach unten. Eine alte Frau öffnete eine Tür. Eine Lampe hinter ihr erhellte das zitternde Gesicht des Jungen.

„Guter Gott, Kind, was gibt’s denn diesmal? Schlägt dein Vater deine Mutter, oder schlägt sie ihn?“

3

Jimmie und die alte Frau standen eine ganze Weile auf dem Flur und lauschten. Von oben kamen gedämpfte Stimmen, das Weinen von kleinen Kindern, das Stampfen von Füßen in Korridoren und Zimmern, vermischt mit dem Lärm von der Straße, den heiseren Rufen, dem Rattern von Rädern auf dem Pflaster. Doch alles wurde übertönt vom Schreien des Kindes und dem Brüllen der Mutter, das schließlich zu einem schwachen Stöhnen und Murmeln verebbte.

Die alte Frau war eine knorrige, zähe Person, die jederzeit eine betont tugendhafte Miene aufsetzen konnte. Sie besaß eine kleine Spieldose, die nur ein Lied spielte, und verfügte über ein beachtliches Repertoire an Segenssprüchen in unterschiedlicher Eindringlichkeit. Jeden Tag nahm sie ihren Platz auf dem Pflaster der Fifth Avenue ein, wo sie mit angezogenen Beinen hockte, reglos und abstoßend wie ein Götzenbild. Auf diese Weise kam sie täglich zu einer Handvoll Cent-Münzen, die ihr hauptsächlich Leute spendierten, die nicht in der Gegend zu Hause waren.

Einmal hatte eine Dame ihre Geldbörse auf dem Gehsteig verloren, und die knorrige Alte hatte es mit viel Geschick geschafft, sie unter ihren Mantel zu schmuggeln. Als sie festgenommen wurde, brachte sie die Dame mit ihren wüsten Flüchen an den Rand einer Ohnmacht. Dem hünenhaften Polizisten verpasste sie mit ihren vom Rheuma gekrümmten Beinen ein paar kräftige Tritte, weil sein Benehmen ihr nicht gefiel, was sie mit den Worten „Die Polizei, die kann mich mal“ unterstrich.

„Ach, Jimmie, ’s is ’ne verfluchte Schande“, sagte sie. „Sei ein guter Junge und hol mir ’ne Kanne Bier. Und wenn deine Mutter dich nich’ in Ruhe lässt, kannst du hier schlafen.“