16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Griechischstunden« erzählt die Geschichte zweier gewöhnlicher Menschen, die sich in einem Moment privater Angst begegnen.

In einem Klassenzimmer in Seoul beobachtet eine junge Frau ihren Griechischlehrer. Sie versucht, zu sprechen, aber sie hat ihre Stimme verloren. Ihr Lehrer fühlt sich zu der stummen Frau hingezogen, denn er verliert von Tag zu Tag mehr von seinem Augenlicht. Bald entdecken die beiden, dass ein tiefer Schmerz sie verbindet. Sie hat in nur wenigen Monaten sowohl ihre Mutter als auch den Kampf um das Sorgerecht für ihren neunjährigen Sohn verloren. Für ihn ist es der Schmerz, zwischen Korea und Deutschland aufzuwachsen, zwischen zwei Kulturen und Sprachen hin- und hergerissen zu sein. Langsam entdecken die beiden ein tiefes Gefühl der Einheit, und ihre Stimmen überschneiden sich mit verblüffender Schönheit.

Han Kang hat einen schillernden Roman über die rettende Gnade der Sprache geschrieben.

Nobelpreis für Literatur 2024.

»Die vielleicht leiseste Liebesgeschichte der Welt.« Die Zeit.

»Han Kangs Stimme kann man sich nicht entziehen.« The Independent.

»Dieser Roman ist ein Fest des unaussprechlichen Vertrauens, das im Austausch von Sprache zu finden ist... Han Kang ist eine scharfsinnige Chronistin der ungewöhnlichen, rebellischen Frauen. « New York Times.

»Han Kang erzählt zugleich mit großer Brutalität und großer Poesie – eine Mischung, die nur wenigen Schriftstellern gelingt.« stern.

»Han Kang erzählt so intensiv, dass man manchmal die Augen schließen möchte.« HR2 Kultur.

»Han Kang ist eine der eigenwilligsten, kraftvollsten, innovativsten Autorinnen unserer Zeit.« Die Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2024

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

In einem Klassenzimmer in Seoul beobachtet eine junge Frau ihren Griechischlehrer. Sie versucht zu sprechen, aber sie hat ihre Stimme verloren. Ihr Lehrer fühlt sich zu der stummen Frau hingezogen, denn er verliert von Tag zu Tag mehr von seinem Augenlicht. Bald entdecken die beiden, dass ein tiefer Schmerz sie verbindet. Sie hat in nur wenigen Monaten sowohl ihre Mutter als auch den Kampf um das Sorgerecht für ihren neunjährigen Sohn verloren. Für ihn ist es der Schmerz, zwischen Korea und Deutschland aufzuwachsen, zwischen zwei Kulturen und Sprachen hin- und hergerissen zu sein. Langsam entdecken die beiden ein tiefes Gefühl der Einheit, und ihre Stimmen überschneiden sich mit verblüffender Schönheit.

Über Han Kang

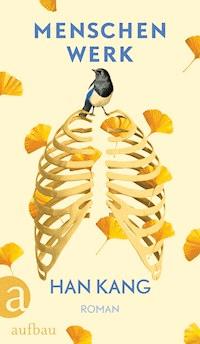

Han Kang ist die wichtigste literarische Stimme Südkoreas. 1993 debütierte sie als Dichterin, seitdem erschienen zahlreiche Romane. Seit sie für »Die Vegetarierin« gemeinsam mit ihrer Übersetzerin 2016 den Man Booker International Prize erhielt, haben ihre Bücher international großen Erfolg. Auch der Roman »Weiß« war für den Booker Prize nominiert, »Menschenwerk« erhielt den renommierten italienischen Malaparte-Preis.

Im Aufbau Taschenbuch ist ebenfalls ihr Roman »Deine kalten Hände« lieferbar.

Mehr Informationen zur Autorin unter www.writerhankang.com.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Han Kang

Griechischstunden

Roman

Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Kapitel 1

Kapitel 2

Schweigen

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Stimme

Kapitel 6

Kapitel 7

Die Augen

Kapitel 8

Kapitel 9

Zwielicht

Kapitel 10

Kapitel 11

Nacht

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Gesichter

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Dunkelheit

Kapitel 18

Kapitel 19

Gespräche in der Dunkelheit

Kapitel 20

Sonnenflecken

Kapitel 21

Der Wald des abgrundtiefen Meeres

Kapitel 0

Impressum

Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...

1

Blank lag das Schwert zwischen uns.

Diese Worte bat er auf seinen Grabstein zu schreiben. Er richtete die Bitte an die schöne junge Maria Kodama, eine Halbjapanerin, die seine Sekretärin war, bevor der Schriftsteller sie dann im hohen Alter von 87 Jahren heiratete. Sie war es, die in den letzten drei Monaten seines Lebens nicht von seiner Seite wich. Der Tod ereilte ihn in Genf, wo er seine Jugend verbracht hatte und wo er begraben werden wollte.

Ein Geisteswissenschaftler hat in einer Arbeit behauptet, diese kurze Grabinschrift bedeute so viel wie einen ›scharfen Schnitt‹ machen. Er sah sie als Schlüssel zu Borges’ literarischem Werk – ein Messer, das sich zwischen das vorherrschende Literaturverständnis und die Borges’sche Schreibweise schob –, während ich darin ein ganz persönliches und wohl gewähltes Bekenntnis sah.

Dieser kurze Satz stammt aus einem alten nordischen Epos. In der ersten und letzten Nacht, die ein Mann und eine Frau zusammen verbringen, wird ein Schwert zwischen sie gelegt und bleibt dort bis zum Morgengrauen. Was könnte also dieser ›scharfe Schnitt‹ anderes sein als die Entfremdung, die am Ende seines Lebens durch fortschreitende Erblindung zwischen ihm und der Welt entstanden ist.

Ich war bereits einmal in der Schweiz, ohne jedoch nach Genf zu fahren. Ich wollte sein Grab nicht unbedingt sehen. Stattdessen besuchte ich die Bibliothek von St. Gallen, die Borges mit Sicherheit ins Schwärmen gebracht hätte (ich erinnere mich noch, wie rau sich die Filzpantoffeln anfühlten, die die Besucher anziehen mussten, um das tausend Jahre alte Parkett zu schützen), bestieg in Luzern eine Fähre und schwebte über das Wasser, bis die Sonne hinter den Schluchten der schneebedeckten Alpen unterging.

Ich habe keine Fotos gemacht. Die Landschaft ist nur in meine Netzhaut eingebrannt. Unmöglich, Geräusche, Gerüche und Haptik mit einem Fotoapparat einzufangen. Sie sind alle einzeln in meinen Ohren, meiner Nase, meinen Augen und meinen Händen verewigt. Das reichte mir zum damaligen Zeitpunkt. Es gab da auch noch nicht das Schwert, das sich zwischen mich und die Welt schob.

2

Schweigen

Die Frau verschränkt die Hände vor der Brust. Mit gerunzelter Stirn betrachtet sie die schwarze Tafel.

»Bitte, versuchen Sie das vorzulesen«, sagt der Mann mit den dicken Brillengläsern lächelnd.

Sie bewegt die Lippen. Mit der Zungenspitze befeuchtet sie die Unterlippe. Sie sitzt da und knetet ihre Hände. Es ist mucksmäuschenstill. Sie öffnet den Mund und schließt ihn gleich wieder. Sie hält kurz den Atem an, bevor sie tief Luft holt. Er unterstützt sie, indem er einen Schritt auf die Tafel zumacht, um ihr zu signalisieren, dass er so lange wie nötig warten würde:

»Lesen Sie.«

Die Lider der Frau flattern, ganz wie bei einem Insekt, das seine Vorderflügel heftig aneinanderschlägt. Sie kneift einmal kräftig die Augen zusammen, bevor sie sie wieder öffnet. Als hoffte sie, durch diese Bewegung an einen anderen Ort teleportiert worden zu sein.

Der Mann rückt seine Brille zurecht. An den Fingern lassen sich Spuren von weißer Kreide erkennen. »Versuchen Sie es nur. Ich bin ganz Ohr.«

Sie trägt einen schwarzen hochgeschlossenen Pullover und eine ebenfalls schwarze Hose. Genauso wie die Jacke, die sie über die Rückenlehne ihres Stuhls gehängt hat. Aus einer schwarzen Stofftasche lugt ein gestrickter schwarzer Schal. Über ihrer Kleidung, die wirkt, als käme die Frau gerade von einer Beerdigung, sitzt ein grobporiges, mageres Gesicht. Ähnlich einer Ton-Figur, die man in die Länge gezogen hat.

Sie ist weder jung noch schön. Aus den Augen spräche eine gewisse Intelligenz, wenn nicht die flatternden Lider verhindern würden, dass man das bemerkt. Mit nach vorne gekrümmten Schultern und rundem Rücken scheint sie sich durch ihr trauriges Aussehen der Aufmerksamkeit anderer entziehen zu wollen. Ihre Nägel sind furchtbar kurz geschnitten. Der einzige Farbtupfer an ihr ist ein purpurroter Haargummi aus Samt, um das linke Handgelenk geschlungen.

»Lesen wir alle gemeinsam.«

Er kann nicht länger warten. Sein Blick wandert von ihr über die Stuhlreihe zu dem jugendlich aussehenden Studenten, über den Mann in den mittleren Jahren, halb verdeckt durch eine Säule, bis zu dem großen jungen Mann mit seinen hängenden Schultern direkt am Fenster.

»Emos, hemeteros. Mein, unser.«

Die drei Männer sprechen ihm nach, leise und schüchtern.

»Sos, humeteros. Dein, euer.«

Er steht etwas erhöht auf dem Lehrerpodest. Von Statur her eher klein, geht er auf die vierzig zu. Seine Augenbrauen sind markant, ebenso die Ausprägung des Philtrums, der beiden Linien zwischen Nase und Oberlippe. Seine leicht gekräuselten Mundwinkel deuten darauf hin, dass er seine Gefühle unter Kontrolle hat. Auf die dunkelbraune Cordjacke sind an den Ellbogen beige Lederflecken genäht. Die etwas zu kurzen Ärmel geben den Blick frei auf seine Handgelenke. Eine Narbe in seinem Gesicht – nur ein feiner geschwungener Strich, etwas heller als die Haut, der unter dem linken Auge beginnt und sich bis auf Höhe der Lippen erstreckt – hat die Aufmerksamkeit der stummen Frau auf sich gezogen. Als sie diese Linie in der ersten Unterrichtsstunde entdeckte, sah sie darin einen Weg auf einer alten Landkarte, der die Spur einer vor langer Zeit geflossenen Träne markierte.

Hinter den dicken grüngetönten Brillengläsern starren seine Augen gebannt auf ihren geschlossenen Mund. Das leichte Lächeln verschwindet aus seinen Mundwinkeln und macht einem ausdruckslosen Gesicht Platz. Er wendet sich ab. Schnell schreibt er einen kurzen Satz in Altgriechisch an die Tafel. Die Kreide bricht und ein Stück fällt zu Boden, bevor er die Akzente setzen kann.

Ein Jahr zuvor, das Frühjahr neigte sich seinem Ende zu, stand die Frau vor einer Tafel und stützte sich mit kreideverschmierter Hand ab. Schon seit ungefähr einer Minute suchte sie nach dem passenden Wort, um ihren Satz fortzusetzen. Ihre Schüler wurden unruhig. Mit weitaufgerissenen Augen stand sie da, doch ihr Blick ging ins Leere. Sie nahm weder die Schüler noch ihre Umgebung wahr.

»Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte besorgt eine kraushaarige Schülerin aus der ersten Reihe mit niedlichen Augen. Vergeblich versuchte die Frau sich ein Lächeln abzuringen, brachte aber nur ein kurzes Wimpernzucken zu Wege. Zwischen bebenden zusammengepressten Lippen konnte sie gerade noch herausquetschen:

Es ist wieder da.

Die Laute schienen nicht aus ihrem Kehlkopf über die Zunge zu kommen, sondern von weit her.

Die Schüler, ungefähr vierzig, sahen sich an und tuschelten: »Was ist los?« »Was hat sie?« Von einer Bank zur nächsten gingen Fragen hin und her. Ihr blieb nur eine Möglichkeit. Sie musste das Klassenzimmer verlassen, möglichst ohne die Haltung zu verlieren. Das tat sie dann auch, zumindest so gut sie konnte. Sobald sie auf dem Gang war, schwoll das Geflüster in dem Raum hinter ihr an, als hätte man einen Lautsprecher plötzlich aufgedreht, sodass sie das Klackern ihrer Absätze auf dem Steinboden nicht mehr hörte.

Nach ihrem Universitätsstudium hatte sie zunächst etwa sechs Jahre in einem Verlag und einem unabhängigen Lektoratsbetrieb gearbeitet. Nun waren es schon bald sieben Jahre, dass sie an zwei Universitäten und einem Kunstgymnasium im Großraum Seoul Literatur unterrichtete. Während dieser Zeit hatte sie in Abständen von drei bis vier Jahren insgesamt drei Bändchen mit ernsten Gedichten veröffentlicht und schrieb nun schon seit einigen Jahren eine Kolumne für ein Literaturmagazin, das zwei Mal im Monat erschien. Seit kurzem nahm sie als Gründungsmitglied eines Kulturmagazins, dessen Name allerdings noch nicht endgültig feststand, jeden Mittwochnachmittag an einer Planungssitzung teil.

Da es wieder aufgetreten war, hatte sie alle Aktivitäten eingestellt.

Ihrer Meinung nach war sie grundlos und aus heiterem Himmel davon überfallen worden.

Zugegeben, ihre Mutter war vor sechs Monaten gestorben, und im Zuge ihrer Scheidung vor einigen Jahren hatte sie schließlich das Sorgerecht für ihren neunjährigen Sohn verloren. Nachdem sie durch drei Instanzen gegangen war, war ihr Sohn vor fünf Monaten endgültig zu ihrem Exmann gezogen. Seitdem litt sie unter Schlaflosigkeit, und der grauhaarige Psychologe, den sie deswegen aufsuchte, konnte nicht verstehen, warum sie ihre Augen vor dem Offensichtlichen verschloss. Die Gründe lägen doch auf der Hand.

Nein, hatte sie auf das weiße Blatt geschrieben, das vor ihr auf dem Tisch lag. Das ist nicht so einfach.

Das war die letzte Sitzung mit ihm. Dass sie alles aufschreiben musste, nahm viel zu viel Zeit in Anspruch und führte darüber hinaus zu Missverständnissen. Daher hatte sie auch freundlich, aber bestimmt seinen Vorschlag abgelehnt, ihr einen auf Sprachstörungen spezialisierten Kollegen zu empfehlen. Davon abgesehen hätte sie auch gar nicht mehr die Mittel gehabt, um sich so eine teure Therapie leisten zu können.

Das Kind war sehr intelligent. Zumindest hatte ihm das seine Mutter immer wieder gesagt, während des langen Jahres ihrer Chemotherapie. Als ob dies etwas sei, von dem sie ihr Kind unbedingt noch überzeugen musste, bevor sie starb.

Zweifellos stimmte das, zumindest was die Sprachbegabung betraf. Mit vier Jahren hatte sich die Kleine selbst die koreanische Schrift beigebracht. Sie hatte die Schreibweise der Wörter einfach auswendig gelernt, ohne sich über das Wesen von Vokalen und Konsonanten im Klaren zu sein. Erst als sie sechs war, hatte ihr der große Bruder, der schon zur Schule ging, den Aufbau der koreanischen Sprache nähergebracht, indem er den Lehrer spielte. Seine Erklärungen hatten sie zunächst verwirrt. Aber danach verbrachte sie ihre Nachmittage damit, dass sie sich, im Hof hockend, die Sache mit den Konsonanten und den Vokalen immer wieder durch den Kopf gehen ließ. Dabei fand sie heraus, dass der Laut ㄴn sich ein wenig anders anhört, wenn ihm ein ㅏa folgt, als wenn ihm ein ㅣi folgt, und dass es sich bei ㅅs ebenso verhält. Daraufhin probierte sie alle möglichen Kombinationen, die sich mit den verschiedenen Vokalen und einem Konsonanten bilden ließen. Da in ihrer Muttersprache nie der Buchstabe ㅡǔ auf ein ㅣi folgte, konnte es also auch beim Schreiben keinen Diphthong dafür geben.

All diese Entdeckungen versetzten sie dermaßen in Aufregung und Verzückung, dass sie sich zwanzig Jahre später, als der Psychologe sie nach ihrer ersten starken Gefühlsregung fragte, an den sonnendurchfluteten Hof erinnerte und an das Gefühl der wärmenden Sonnenstrahlen im Nacken und auf ihrem Rücken – verbunden mit den Buchstaben, die sie mit einem Stöckchen in den Boden geritzt hatte. Die wunderbare Verheißung der Laute, deren Kombinationen sie schwindlig werden ließen.

Als sie schließlich selbst in die Grundschule gehen durfte, begann sie, hinten in ihrem Tagebuch Wörter aufzuschreiben. Nicht weil sie einem besonderen Zweck dienen sollten oder eine besondere Bedeutung hatten, sondern nur, weil ihr das Schriftbild gefiel. Ihr Favorit war das Wort 숲Wald. Die Form erinnerte sie an eine buddhistische Pagode: das ㅍp war der Sockel, das ㅜu die Säule und das ㅅs das Dach. Sie liebte das Gefühl der langsam und sanft ausströmenden Luft, wenn sie das Wort Buchstabe für Buchstabe aussprach: ㅅs ‑ㅜu ‑ ㅍp. Das kurze Öffnen der Lippen, gefolgt von einem leichten Kräuseln in der Mitte, bevor sie sich wieder schlossen. Die Stille danach vollendete das Wort. Es strahlte in all seinen Aspekten – der Aussprache, der Bedeutung und der Form – eine Ruhe aus, die sie faszinierte und die sie immer wieder aufs Neue herstellen wollte. 숲sup. 숲sup.

Entgegen dem Bild, das ihre Mutter von ihr zeichnete, wonach sie sehr intelligent sei, fiel sie jedoch bis zum Ende ihrer Mittelschulzeit nicht besonders auf. Weder als Störenfried, noch weil ihre Noten herausragend gewesen wären. Sie hatte wohl ein paar Freundinnen, traf sich aber nach der Schule nie zum Spielen mit ihnen. Als Jugendliche wirkte sie unbeteiligt. Sie verbrachte ihre Zeit nicht vor dem Spiegel, außer beim Waschen und Zähneputzen, und zeigte nicht einmal einen Funken Interesse am anderen Geschlecht. Nach dem Unterricht begab sie sich immer in die örtliche Bücherei in der Nähe der Schule, um dort andere als ihre Schulbücher zu lesen oder auszuleihen. Vor dem Einschlafen kuschelte sie sich in ihre Decke und las. Nur sie selbst wusste, dass ihr Leben sich in zwei Hälften splittete, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Die Wörter, die sie hinten in ihr Tagebuch schrieb, machten sich selbstständig und formten sich zu neuen unbekannten Sätzen, die sich ständig in ihre Träume bohrten wie Eisenstangen. Dann fuhr sie aus dem Schlaf hoch und riss die Augen auf. Je häufiger dies passierte, desto mehr litt ihr Nervenkostüm. Sie wurde schreckhaft, und manchmal durchfuhr sie aus unerklärlichen Gründen ein stechender Schmerz, der sich bis in ihre Magengrube ausbreitete, als drücke man glühendes Eisen hinein.

Am schmerzhaftesten war, dass sie jedes Wort, das sie sagte, in unerbittlicher Schärfe in ihrem Inneren hörte. Ein Satz, und war er einfach nur so dahingesagt, führte ihr unerbittlich wie ein Blick durch klares Eis ihre Perfektion und ihre Unvollkommenheit, ihre Aufrichtigkeit und ihre Lügen, ihre Schönheit und ihre Hässlichkeit vor Augen. Sie schämte sich für die Sätze, die sie von sich gab, ob nun gesprochen oder geschrieben, als seien sie klebrige Fäden eines Spinnennetzes. Sie hatte das Gefühl, sich übergeben zu müssen oder laut zu schreien.

Eines Winters, sie war gerade siebzehn geworden, hörte es schlagartig auf. Die Wörter, die sie als Gefangene hielten und piesackten wie ein mit tausenden von Nadeln gespicktes Gewand, verschwanden plötzlich im Nichts. Gerade noch hörte sie sie in ihrem Kopf und dann legte sich eine Stille zwischen ihren Gehörgang und ihr Gehirn, ein dicker dämpfender Nebelpfropf. Die Erinnerung daran, wie die Zunge und die Lippen Laute formten und wie die Hand sicher den Bleistift hielt, war auf einmal nicht mehr greifbar. Einfach von dieser dumpfen Stille verschluckt. Sie dachte nicht mehr in Wörtern. Handelte nicht mehr nach Worten, verstand ohne Worte. Bevor sie zu sprechen lernte, ja noch bevor sie zur befruchteten Eizelle wurde, hatte eine stille Leere sie von allen Seiten umfangen wie Watte und den Lauf der Zeit in sich aufgesogen.

Ein halbes Jahr verbrachte sie in sengender Hitze zusammengekauert in einer Ecke des Hofes. Desselben Hofes, in dem sie die Welt der Konsonanten und der Vokale entdeckt hatte. Dort vergrub sie die Tabletten, die ihr der Psychiater – ihre Mutter hatte sie zu ihm geschleppt – verabreichte und die sie, statt sie zu schlucken, unter der Zunge behielt. Noch bevor der Sommer kam, war ihr Nacken gebräunt, und ihre Nase, auf der immer Schweißperlen standen, zierte Sonnenbrand. Gedüngt von den Medikamenten entwickelten sich die Blüten des Feuersalbeis besonders prächtig und zeigten ihre karmesinroten Staubgefäße. Zu dieser Zeit waren der Arzt und ihre Mutter übereingekommen, dass sie wieder zur Schule gehen sollte. Es war klar, dass es auch nicht weiterhalf, wenn sie zuhause herumsaß. Denn irgendwie sollte sie die nächste Jahrgangsstufe erreichen.

Im Februar hatte sie den Übertrittsbescheid der staatlichen Oberschule erhalten, den Schulhof jedoch wegen ihres Zusammenbruchs kein einziges Mal betreten. Nun lag er verwaist da. Während ihrer Abwesenheit war die Klasse mit dem Stoff gut vorangekommen. Die Lehrer waren durch die Bank, ob jung oder alt, sehr autoritär. Kein Mitschüler interessierte sich für das Mädchen, das von früh bis spät schwieg. Wenn sie aufgerufen wurde, etwas vorzulesen, oder im Sportunterricht eine Anweisung erhielt, starrte sie nur stumm in das Gesicht des jeweiligen Lehrers, der sie dann zur Strafe in den hinteren Teil des Klassenzimmers verbannte oder ihr im Extremfall eine Ohrfeige gab.

Entgegen der Hoffnung der Mutter und der Erwartung des Arztes trug der Alltag in der Gemeinschaft nicht dazu bei, ihren Panzer des Schweigens aufzubrechen. Vielmehr empfand sie die Stille, die ihren Körper ausfüllte, wie einen dunklen Krug, als intensiv und angenehm. Sie kam nach Hause, fast schwebend, als bewege sie sich in einer riesigen Seifenblase durch eine Menschenmenge. In dieser wabernden Ruhe schienen ihr die Autos zu rasen und schrille Geräusche von sich zu geben. Sie hatte den Eindruck, Passanten rempelten sie an und eilten davon, ohne Notiz von ihr zu nehmen. Sie fühlte sich, als befände sie sich unter Wasser und betrachte von dort das Treiben an der Oberfläche.

Erst viel später fragte sie sich, was gewesen wäre, wenn während einer ganz normalen Unterrichtsstunde kurz vor den Winterferien nicht ein einziges eingeworfenes französisches Wort sie so aus dem Gleichgewicht gebracht hätte. Wenn sie sich nicht plötzlich an diese Sprache erinnert hätte wie an ein verkümmertes Organ.

Dass es ausgerechnet ein französisches Wort war, kein chinesisches Schriftzeichen, kein englisches Wort, musste dem Umstand geschuldet sein, dass dies in der Oberschule ihre zweite Fremdsprache war, in der zehnten Klasse gerade erst begonnen. Damals hatte sie die dunkelgrüne Tafel angestarrt, wie üblich stumm, den Blick ins Unendliche. Der Lehrer, klein und halb kahl, hatte das Wort an die Tafel geschrieben, darauf gezeigt und es laut ausgesprochen. Wie bei einem kleinen Kind hatten ihre Lippen sich bewegt, ohne dass sie sich dessen bewusst war. Bibliothèque, murmelte eine Stimme tief in ihr. Fern von Zunge und Kehlkopf.

Sie wusste kaum, wie entscheidend dieser Augenblick gewesen war.

Die Angst war noch nicht greifbar. Der Schmerz hielt noch einen Moment inne, bevor er sich wie ein lautloses Feuer in ihrem Bauch ausbreitete. An dem Ort, an dem sich Buchstaben, Laute und ein Agglomerat verschiedener Bedeutungen trafen, brannten Freude und Schuldgefühle zusammen langsam vor sich hin, wie die Zündschnur einer Bombe.

Sie legt beide Hände auf den Tisch. Verkrampft und mit gesenktem Kopf. Als sei sie ein kleines Kind, das darauf wartet, dass die Sauberkeit seiner Nägel überprüft wird. Sie hört die Stimme des Mannes durch den Klassenraum schallen:

»Ich habe Ihnen doch in der letzten Stunde kurz erklärt, dass es im Altgriechischen nicht nur Aktiv und Passiv gibt, sondern noch eine dritte Form.«

Der junge Mann aus ihrer Reihe nickt energisch. Er ist Student im zweiten Jahr Philosophie mit Pausbacken und Pickeln auf der Stirn, der schlau und spitzbübisch wirkt.

Ihr Blick wandert zum Fenster, bleibt am Profil des Studenten im Masterstudiengang Medizingeschichte hängen. Nachdem er mit Ach und Krach das Physikum geschafft hatte, entschied er sich gegen den Beruf des Arztes, weil es ihm nicht behagte, für das Leben Anderer die Verantwortung zu übernehmen. Mit seinem fülligen Gesicht, das über einem Doppelkinn thront und in dem eine schwarze Hornbrille mit runden Gläsern sitzt, vermittelt er im ersten Augenblick den Eindruck, ein Gemütsmensch zu sein. Dieser dickleibige Mann verbringt seine Pausen damit, mit dem Pickeligen ununterbrochen und munter dummes Zeug zu reden. Aber kaum hat der Unterricht begonnen, ändert sich sein Verhalten. Seine Furcht, Fehler zu machen, und die Anspannung, die ihn stets fest im Griff hat, sind spürbar.

»Diese Form, die man Medium nennt, drückt aus, wie sich eine Handlung auf den Handelnden auswirkt.«

Hinter dem Fenster tauchen hier und da auf den Fassaden einiger dunkler, niedriger Wohnblöcke orange Lichter auf. Die jungen, noch blätterlosen Bäume sind wegen ihrer dünnen schwarzen Äste kaum mehr in der Dunkelheit auszumachen. Sie starrt stumm die öde Landschaft an, dann das gespannte Gesicht des fülligen Mannes und zuletzt das fahle Handgelenk des Griechischlehrers.

Diese Stille, die nach zwanzig Jahren wiedergekehrt ist, ist im Gegensatz zu früher weder warm, dicht oder heiter. Ähnelte sie damals der Ruhe kurz vor einer Geburt, fühlt sie sich jetzt an wie nach dem Tod. Hatte die Frau damals das Gefühl, unter Wasser zu sein und die Welt von dort aus zu betrachten, ist sie heute zu einem Schatten geworden, der über die harte Oberfläche von Wänden und Böden kriecht, das Leben wie in einem großen Aquarium von außen durch die Scheibe betrachtet. Sie hört und versteht jedes geschriebene Wort ganz genau, aber ihr kommt kein Ton über die Lippen. Die Stille ist kalt und konturlos, wie ein Schatten, der seinen Körper verloren hat, ein hohler Baumstumpf oder der dunkle Raum zwischen zwei Meteoriten.

Sie hätte sich vor zwanzig Jahren nicht im Traum vorstellen können, dass ausgerechnet eine Fremdsprache ihre Sprachlosigkeit beenden würde. Wenn sie heute in dieser Privatschule Altgriechisch lernt, dann, weil sie unbedingt aus eigenem Willen ihre Sprache wiederfinden möchte. Im Gegensatz zu ihren Mitschülern hat sie wenig Interesse daran, die Schriften Platons, Homers oder Herodots im Original zu studieren oder Texte in Neugriechisch zu lesen. Wenn es einen Kurs in Birmanisch oder Sanskrit gäbe, hätte sie sofort auch diesen genommen, obwohl ihr die Schrift dieser Sprachen noch fremder ist.

»Nehmen wir zum Beispiel das Wort ›kaufen‹. Das Medium ordnet es als auf eine Person bezogen ein, da man etwas für sich selbst kauft. Bei dem Wort ›lieben‹ drückt das Medium eine Wechselwirkung zwischen dem Liebenden und der Sache aus, die geliebt wird. Im Englischen sagt man doch he kills himself. Im Altgriechischen kann man auf den Zusatz ›himself‹ verzichten. Das sieht dann so aus«, sagt der Mann, während er eine Verbform an die Tafel schreibt.

ἀπήγξατο.