Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

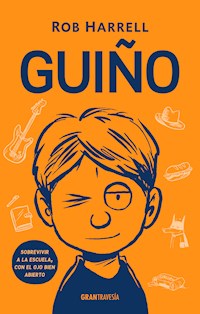

- Herausgeber: Océano Gran Travesía

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Ficción

- Sprache: Spanisch

Ross es un chico normal que debe enfrentarse a una situación extraordinaria. Un día, le diagnostican cáncer de ojo, y a partir de ese momento, su vida cambiará por completo. Descubrirá que hay partes de él que se alterarán, pero también sus amigos, sus compañeros de colegio, su familia… Todos mirarán al "niño con cáncer" como un bicho raro, y sólo él podrá tomar la decisión más importante posible, demostrarse a sí mismo y a los demás que es capaz de escribir su propia historia. Basada en la experiencia real del autor, y llena de viñetas cómicas protagonizadas por el insólito superhéroe "Baticerdo", esta inolvidable, divertidísima y conmovedora novela es una inspiradora historia sobre cómo hallar la magia y la alegría en la ruleta de la vida. "Guiño es extraordinario y diferente. Se queda contigo mucho después de terminarlo. Inteligente. Divertido. Singular. Sumamente recomendable." School Library Journal "He aquí algo milagroso: una novela juvenil sobre el cáncer que trata realmente acerca de las dificultades de la adolescencia, y que se completa con abundantes momentos incómodos y divertidos, padres embarazosos y un héroe adorable y muy humano." Shelf Awareness "El genio de Harrell está en hacer que realmente parezca que esta historia nos la cuenta un chico de doce años, un adolescente que, como muchos otros, sólo quiere ser normal… Los cuerpos cambian, las personas cambian, la vida continúa. Es una lección que muchos de nosotros hemos estado aprendiendo y volviendo a aprender en estos tiempos que corren." The New York Times

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para Amber

1

¡PONGÁMONOS RADIOACTIVOS!

Estoy recostado sobre una mesa de acero, demasiado atento al hecho de que un cañón de rayos apunta en mi dirección. Parece una de esas cosas que usan los supervillanos en las películas: un cañón láser tan grande como una habitación, de cinco toneladas de peso. De ésos con los que amenazan con destruir el planeta.

—¿Qué tipo de música prefieres, Ross?

Estoy seguro de que el técnico radiólogo sólo intenta distraerme mientras me atornilla fijamente a esta mesa. Una mascarilla rígida de malla cubre mi cabeza y mi cuello, y me mantiene inmovilizado: ayer sacaron un molde de mi cara para poder hacerla, y el técnico se esfuerza en hacerla encajar en unas ranuras de la mesa. Arruga la nariz mientras la empuja.

—Mmmm… cualquier cosa. Lo que sea —murmuro entre dientes. La mascarilla es tan rígida que no me permite mover ni un poco la quijada.

El técnico, Frank, al fin logra encajarla en la mesa, y me da un golpecito en el hombro con el puño cerrado.

—Vamos, hombre… si vas a estar ahí quieto durante media hora, necesitas algo de música. Tengo de todos los tipos. Dime qué te gusta. Ninguna respuesta es incorrecta.

Rebusco en mi cerebro.

—Pues… ¿Podría ser radio? ¿Puedes poner la estación KZAQ?

Frank se detiene y se inclina hasta doblarse en dos, como si lo hubieran herido con un balazo en el estómago. Se queda así, hablándole al piso.

—Ya sé que dije que no había respuestas incorrectas… pero ¿esa estación de radio? —se endereza y me guiña un ojo—. ¿En verdad te gusta esa basura de los 40 principales?

—Pues… es lo que mis papás tienen en casa todo el tiempo…

Soy tan perdedor… Intento mirar casualmente hacia otro lado, pero no consigo mover la cabeza.

Frank me mira fijamente antes de soltar un suspiro exagerado.

—Está bien. Pero mañana me vas a decir qué te gusta a ti, no a tu mamá y a tu papá —se aleja y manipula un anticuado estéreo que se encuentra en una repisa alta en la pared, junto a una inestable torre de discos compactos y cintas rectangulares.

¡No puede ser! Debe haber cientos de millones de dólares en equipo sofisticado en esta habitación, ¿y no se pueden dar el lujo de conseguir un reproductor de mp3? Noto una pequeña parte de tatuaje que se asoma por debajo de la manga del uniforme de Frank. ¿Una cola de lagartija, tal vez? ¿O un tentáculo?

Beyoncé invade el lugar, y el técnico se dedica a lo suyo.

—Sé que ya te expliqué todo esto ayer, pero vamos a repasarlo una vez más.

Cierra los brazos alrededor de su tabla portapapeles y empieza, como si fuera algo que ha hecho miles de veces.

—La camilla en la que estás recostado va a levantarte y a colocarte en tu lugar. El tratamiento toma alrededor de veinticinco minutos, más o menos. Mantén brazos y piernas y cualquier otra parte de tu cuerpo en la camilla todo el tiempo, no los dejes colgar. No se permite lanzarle objetos al técnico radiólogo. Está prohibido alimentar a los técnicos. No debes patalear como si hicieras nado sincronizado. No hagas algo que no se te haya indicado previamente.Y que no se te ocurra tararear música de los Goo Goo Dolls, porque detesto a esa banda.

Frank se hace a un lado para permitir que una técnica radióloga, Callie, creo, se acerque y me ponga una especie de masilla azul en el puente de la nariz; la moldea para que se quede en su lugar. Me sonríe y dice que es para proteger mi ojo bueno del rayo. Después, me da palmaditas en el pecho. Espero no verme tan nervioso como me siento, porque por dentro parezco un conejo atrapado en una trampa. Mi rostro está ardiendo.

—Bien. Ahora, lo más importante —es Frank de nuevo—: cuando te lo indique, vas a mirar fijamente a la X roja que está justo encima de ti. Es la que hicimos ayer junto al sitio por el que sale el rayo. Vas a verla cuando la máquina te coloque en posición.

La mascarilla me impide mover la cabeza para asentir, pero parece que se da por enterado.

—No muevas la vista de esa X, si lo haces tu ojo va a explotar en mil pedazos como la Estrella de la Muerte, ¿me entiendes?

Le contesto con un leve gruñido.

Frank pone su mano sobre mi brazo.

—Es broma, Ross. Más o menos, quiero decir. No despegues la mirada de la X. Tu ojo no va a explotar, pero estamos hablando de tu sentido de la vista, que es algo muy importante. Así que mantén el ojo fijo en la X o si no… Bueno, sólo mira la X y todo estará bien.

Callie regresa con una pieza en forma de U que parece uno de esos candados para bicicleta. La ajusta sobre mi cara y me ayuda a encajarme en la boca la parte moldeada para ese propósito. Mis dientes se clavan en ella cuando cierro la boca, y ella fija los extremos en la mesa. Ka-chonk. La mesa está sujeta a un brazo mecánico, algo que parece sacado de Viaje a las estrellas.

Me pica la nariz. No podría mover la cabeza aun si tuviera que hacerlo, y eso hace que sienta un hormigueo por dentro. Como si yo fuera un insecto en una mesa de disección.

Frank y Callie me miran.

—¿Todo bien? —Callie me aprieta suavemente un dedo del pie, a través del calcetín—. ¿Quieres una cobija?

—Do, toy'ienn.

—Bueno —retira un mechón de cabello tras la oreja y sonríe, amistosa. Todo el mundo sonríe mucho aquí, quizá porque entienden que me estoy muriendo de miedo—. Vamos a estar ahí detrás. Todo va a salir muy bien.

Frank me guiña un ojo.

—No te preocupes. Ya verás.

Se alejan por la izquierda, y no puedo girar la cabeza para verlos. Las luces bajan de intensidad mientras Gwen Stefani empieza a cantar algo sobre unos plátanos.

Tengo que reconocerlo: da un poco de miedo eso de estar aquí solo entre toda esta maquinaria. Tantas… cosas.

Cierro los ojos y suelto todo el aire. Hace ruido al salir lentamente, lo que pone mis nervios de punta.

—Muy bien —grazna la voz de Frank a través de un altavoz—. Vamos a empezar, Ross. Relájate, mantén la vista en la X roja. Nuestro paseo está por comenzar.

Luego de unos segundos de silencio, se oyen unos ruidos fuertes y un sonido como de motor. La habitación entera, llena de maquinaria, parece despertar a la vida con pitidos y zumbidos de lo que tal vez son grandes ventiladores que se han puesto en funcionamiento. ¿Serán necesarios para enfriar todo cuando la radiación empiece? No tengo la menor idea.

Entonces, la camilla se sacude, y empiezo a elevarme.

Frank se oye de nuevo por la bocina.

—Houston, hemos despegado —dice, parodiando el lanzamiento de la misión Apolo 11 hacia la luna.

2

FESTIVAL ROCKO-PROTÓNICO

Mi vocabulario de términos científicos ha crecido a grandes pasos en los últimos meses.

Biopsia. Maligno. Mucoepidermoide. Carcinoma. Glándulas lagrimales. Resección. Triangulación. Radioterapia de protones. Podrá ser que apenas esté en séptimo grado, pero para cuando todo esto termine tal vez tendré los conocimientos necesarios para que me admitan en la facultad de medicina.

Lo más difícil del tratamiento es mantener la mirada fija en el centro de esa X roja. Todo el asunto me pone muy nervioso. Si alguien nos dice que no pensemos en un elefante morado, de pronto se borra de la imaginación cualquier otra cosa que no sea un elefante de ese color.

Entre más intento que mi ojo se fije en la X, más se distrae hacia otros lados. Y mi ojo no es lo único que quiere escapar de donde debe estar. Mi mente me lleva una y otra vez al día en que todo esto empezó…

Han habido unos cuantos Días Muy Malos a lo largo de este tiempo. Malos con M mayúscula. El primero fue hace unos meses. A mediados de julio. Justo en medio de lo que se suponía que sería un fabuloso verano de descanso.

Los antecedentes del Mal Día # 1 empezaron cuando yo estaba recostado boca abajo leyendo Matar un ruiseñor. Era una tarea para el verano, y aunque detesto los deberes para el verano, debo admitir que este libro era muy bueno. Me levanté y entré a la cocina, y vi que los ojos de papá se abrían como platos.

—¡Vaya! ¿Qué te pasó ahí?

No tenía idea de a qué se refería, así que abrí la puerta de la despensa, buscando algo de comer.

—¿Qué me pasó dónde?

Se acercó a mí y con cuidado tocó la zona por encima de mi ojo.

—¿Te duele?

—¿Que si me duele qué? —salí al pasillo, donde hay un espejo.

Tenía el párpado muy hinchado, como si fuera una rana toro de esas que inflan la papada.

—¡Huy! ¡Qué feo! —me toqué el párpado. Era asqueroso, como si estuviera lleno de algún fluido. Comentamos que podía haberme picado algún bicho (pero no) o golpeado con algo (tampoco), y decidimos que lo mejor era ponerme hielo.

La hinchazón bajó en la siguiente media hora, así que nos olvidamos del asunto.

Hasta la mañana siguiente, domingo, cuando me levanté de nuevo con ojo de papada de rana toro. Otra vez le aplicamos hielo. Después, el lunes en la mañana, papá me miró y llamó a su oficina para decir que necesitaba tomarse el día, lo cual es algo casi insólito, fuimos a ver a un especialista en ojos.

El doctor Sheffler nos dijo que necesitaba un TAC.

Resulta que ésa es una manera abreviada de llamar a una tomografía axial computarizada, pero por un momento pensé que me darían una especie de golpe seco, como una palmada.

Media hora después, me encontraba en un edificio viejísimo cerca del hospital. Me vi con una bata de hospital —la prenda de vestir más absurdamente diseñada, que me dejaba el trasero al aire— y en calcetines raídos de color marrón, mientras caminaba por un pasillo helado. Me acostaron en una mesa de acero, con los pies asomando por el agujero de una gigantesca rosquilla mecánica, y en ese momento empecé a sentirme nervioso en verdad, y a desear, de cierta forma, que papá no se hubiera quedado en la sala de espera.

Un enfermero verdaderamente colosal —parecía que fuera jugador de los Potros de Indianápolis— vino y me insertó una vía intravenosa en el brazo (el primer pinchazo de los tres billones que vinieron después, si me pongo a contarlos).

Me advirtió:

—Cuando empiece a inyectarte el líquido, Ross, vas a sentir como si te estuvieras orinando en los pantalones.

Me hizo reír, hasta que unos minutos después, cuando el medio de contraste empezó a correr por el pequeño tubo, sentí calor y luego fue exactamente como si me hubiera orinado en los pantalones.

A pesar de que no estaba haciendo pipí, ¡ni tenía pantalones!

Muy raro. Imposible sentir algo más parecido a hacerme pipí encima, incluso más que si hubiera dejado de aguantarme y soltara el chorro.

Perdón.

Estoy haciendo el cuento largo.

Después, papá y yo nos fuimos a Dagwood’s, aunque fuera un poco temprano, donde tienen unas malteadas maravillosas y esos emparedados que son lo mejor que se pueda poner entre dos panes.

El doctor Sheffler nos había dicho que los resultados saldrían en dos o tres días, así que todo eso ya estaba muy lejos de mi mente cuando papá se estacionó frente al local. Yo iba distraído pensando cuál de las exquisitas opciones de emparedado sería la mejor.

Y entonces, sonó el teléfono de papá. Lo sacó, miró la pantalla y frunció el entrecejo. Me lanzó una mirada mientras contestaba.

—¿Hola?

Sólo oí su parte de la conversación.

—Sí, soy yo.

—No, ¿en serio?

—Muy bien.

—¿Ahora mismo?

—Está bien.

—Claro que sí. Estaremos allá en cinco minutos.

Colgó, y se embutió el teléfono hasta el fondo del bolsillo de sus jeans antes de pronunciar palabra.

—Era… mmmm… el doctor Sheffler. Ya tiene tus resultados. Quiere vernos ya.

—¿Así de mal salió?

—Nah —encendió el auto—. No creo —trataba de sonar despreocupado, pero en su rostro no se formó una sonrisa—. Vamos a ver qué quiere y… ya sé… venimos a Dagwood’s después, por un buen emparedado, ¿qué dices?

Lo bombardeé con preguntas, pero me aseguró que el doctor no le había adelantado el diagnóstico.

Después se quedó en silencio, que no era algo normal en él. En ese momento, habría dado lo que fuera por alguno de los chistes malos que solía contar.

—Veamos —dijo el doctor Sheffler cuando regresamos a su consultorio. Con el pie acercó un pequeño banco con ruedas y se sentó frente a nosotros. Dejó el archivo que tenía en la mano, y se inclinó, apoyando los codos sobre las rodillas, como un entrenador de baloncesto cuando reúne a su equipo para dar indicaciones. Sentí que papá se ponía tenso a mi lado. Hice sonar mis nudillos.

—Gracias por venir tan rápido —continuó el doctor, pronunciando cada sílaba con cuidado—. Vayamos al grano. La tomografía detectó algo. Una masa justo encima de tu ojo derecho —me miró, con la boca apretada en una sola línea delgada. Era una expresión que de alguna forma me daba a entender que lamentaba tener que decirme todo esto y, al mismo tiempo, que eran asuntos graves que debíamos hablar como adultos.

—¿En serio?

Nunca voy a olvidar la manera en que papá dijo esas palabras. ¿En-seeeeee-riooo?, como si acabara de enterarse de que los dragones existen, o que el día y la noche son lo mismo.

Y la verdad es que eso es lo último que recuerdo con claridad.

No es que me haya desmayado, ni algo parecido, pero ellos siguieron hablando mientras mi cuerpo y mi cabeza se perdían en una especie de aturdimiento.

Oí frases entrecortadas.

—¿… tumor? No hay manera de saberlo todavía…

—… biopsia en cuanto sea posible…

—… podría ser benigno, pero…

—… en la glándula lagrimal sobre el ojo…

—… una bolita del tamaño de una goma de mascar…

—… no hay que entrar en pánico por el momento…

De pronto, estábamos en la sombría parte de darnos la mano y las gracias. Iban a programar esto y lo otro, y luego nos llamarían.

Y después, salimos. Nos sentamos en la escalera que estaba frente a la puerta de entrada.

Papá tiró de mí hacia él y me acarició con fuerza la cabeza, despeinándome. Me besó el cabello, fue un gesto sutil, pero cargado de sentimientos.

—Todo va a estar bien, Ross, ¿de acuerdo? Hay muchas probabilidades de que esa tonta cosa resulte ser benigna, ¿sabes?

Permanecimos allí sentados un rato, y él me acariciaba el hombro. Yo sólo pensaba en qué tan grave sería.

Recordé cuando mamá pasó por eso, aunque yo apenas tenía cuatro años en ese momento, cuando benigno quería decir el tipo bueno de tumor. O no bueno, tal vez, pero no necesariamente peligroso. Maligno era el tipo peligroso: Cáncer, con C mayúscula.

¿Y ahora qué? ¿Debía ponerme a llorar? ¿O dar alaridos y tirarme al suelo? Me habría ayudado que el doctor Sheffler me hubiera dado una escala indicadora de 1 a 10, y que hubiera señalado el 6, diciendo: Estamos aquí en este momento.

Mientras esperaba sentado en los peldaños, papá se alejó unos cuantos pasos para llamar a Linda, mi madrastra. Después llamó a mi abuela en St. Louis, que sollozó y me dijo Rossy unas mil veces cuando tomé el teléfono.

Pensé en enviar mensajes de texto a mis amigos Abby e Isaac, pero no me sentí con ánimos. No tenía idea de qué decirles.

Después, cuando llegamos a casa, Linda sirvió algo amarillo para la cena que yo hice rodar por todo el plato pero no probé.

Recuerdo haberme sentado a jugar Annihilation: Moon hasta que me dolieron los pulgares.

Y se hizo de noche y el día terminó como suele suceder hasta con los peores días. Me acosté, pero no pude dormir, así que me quedé ahí, mirando las luces de los coches que iluminaban el techo y oyendo la conversación en susurros entre Linda y papá en el dormitorio contiguo.

Lo único que yo sentía era entumecimiento.

3

DE REGRESO A LA REALIDAD

Todo mi cuerpo se sacude y mi corazón late con fuerza. Esa enorme X me mira fijamente, y la mascarilla de malla metálica me tiene atrapado. ¿Me estaba quedando dormido? Es una idea que me produce pánico, tras haber oído todo el asunto de no despegues la mirada de la X porque te puede explotar el ojo. Le echo la culpa a la canción que estaba sonando. Puede ser que Frank tenga razón en eso de que necesito una mejor banda sonora para las sesiones de radiación.

Y luego, de pronto, ya terminó todo, y Frank y Callie están de nuevo en la habitación, desenganchándome. Quitándome la pieza bucal. La mascarilla. Frank me tiende una mano para ayudar a levantarme.

—Estuviste muy bien para una primera vez. Con tres días más, ya serás todo un profesional. Y para cuando terminen tus ocho semanas, ya podrías quedarte con mi trabajo —entrecierra los ojos, examinándome—. Porque ésas son tus intenciones, ¿cierto?

Mira a Callie.

—¿No te parece que se ve sospechoso? Serán los ojos brillantes y redondos. Debemos ser cuidadosos —Callie mira lo que tiene en su tabla portapapeles, y luego pone los ojos en blanco.

Mientras me bajo de la mesa, Frank se inclina y finge que me susurra:

—No le hagas mucho caso a Callie. A la pobre le cuesta admitir que está loca perdida de amor por mí.

Callie estalla en carcajadas y sale.

—¡Nos vemos mañana, Ross!

Me calzo los zapatos y saco mi mochila de un casillero que está junto a la puerta.

Pasamos frente al consultorio del doctor Throckton de camino a la salida. En mi familia le tenemos un apodo de superhéroe: El hombre que tiene todas las respuestas, y es quien está a cargo de mi terapia de radiación. Está sentado tras su escritorio, con mechones erguidos de forma muy cómica, como si hubiera estado pasándose los dedos entre el cabello. Tiene los pies apoyados sobre el escritorio, y el teléfono en la oreja, pero al verme se le iluminan los ojos. Cubre la bocina del teléfono y me grita-susurra:

—¿Cómo estuvo?

—Bien, supongo —contesto. Sujeta el teléfono entre el hombro y la mejilla, y levanta ambos pulgares para mostrar su aprobación. Tiene una mancha de tinta azul en uno de ellos.

Frank me conduce por el pasillo hasta la sala de espera, y me pregunta si la escuela es tan insoportable como él recuerda.

—No está mal —digo, encogiéndome de hombros, mientras atravesamos las puertas automáticas que conducen a la sala de espera.

Para ser una sala de espera, es bastante impresionante. Hay una serie de cómodos sofás y sillones alrededor de varios acuarios de gran tamaño. Se ven adornos de Halloween porque faltan apenas unos días para la fecha. También hay un rincón de bebidas de cortesía, con café y un refrigerador atiborrado de gaseosas y pequeñas botellas de agua natural.

No veo a mi madrastra. Me imagino que Linda fue corriendo a un Starbucks a conseguir más té verde. Siempre está bebiendo té verde.

Veo a un tipo entrado en años junto a uno de los acuarios, tomando café a pequeños sorbos. Levanta su vaso a modo de saludo.

Frank me lleva hasta él:

—Ross, quiero que conozcas a alguien. Para ser más precisos, quiero advertirte para que te mantengas alejado de él.

Nos paramos frente al señor:

—Jerry, te presento a Ross. Acaba de salir de su primera radiación —y luego se dirige a mí—: Ross, este señor que ves aquí es el viejo más cascarrabias que haya pisado el planeta Tierra.

Jerry ríe, con carcajadas amables pero jadeantes, mientras trata de enderezarse para saludarme. Estrecho su mano colosal. Se siente como si fuera una mano de piedra arenisca.

—Entonces, ¿te asignaron a Frank? Sé que las cosas podrían ser peores, aunque no se me ocurre de qué manera —y sus cejas peludas y enmarañadas se levantan—: ¿Cómo te fue allá dentro?

—Bien, supongo —desvío la mirada hacia los peces en el acuario a su lado. ¿Por qué siempre tengo que ser tan tímido y torpe?

—Ah, muy bien. Tú sólo mira para arriba y deja que ellos se encarguen de las cosas complicadas, ¿sí? —Jerry tiene una voz áspera y profunda, que me recuerda el ruido de guijarros en una trituradora. Se recuesta, y noto la banda de malla azul un poco más arriba del codo, y sé que le sacaron una muestra de sangre. Esto de sacar sangre se ha convertido en algo extrañamente familiar para mí. Ya sé cuál es mi mejor vena para eso, lo cual no deja de ser raro.

Frank mira alrededor de la sala.

—¿Dónde está tu mamá, Ross?

—Mi madrastra.

—Madrastra. ¿Se olvidó de ti? ¿Huyó del país?

—Probablemente —me siento en el borde de un sofá. Sé esperar. Para eso se hicieron los teléfonos inteligentes.

—Bueno… si sigues por aquí dentro de tres horas, te llevo hasta tu casa. Es lo menos que puedo hacer por ti.

Jerry menea la cabeza.

—¡Dios del cielo! No vayas a irte con él en su coche. En estos tiempos a cualquiera le dan una licencia de conducir.

Frank empieza a alejarse.

—Sigue intentándolo, Jerry. Un día de estos vas a decir algo muy gracioso —y luego gira sobre sí y camina hacia atrás, apuntándome con ambos dedos como si fueran pistolas.

—Nos quedan cuarenta y cuatro sesiones, Ross. Y mañana quiero sugerencias para música verdadera, en serio. O empezaré a ponerte algo de la mía —apoya la espalda contra las puertas eléctricas y luego sale.

Jerry me examina con total seriedad.

—Hazlo. Trae música, o es capaz de ponerte los discos compactos de su banda. Y ya has sufrido suficiente.

—¿Tiene una banda?

Sopla su café.

—Banda, en el sentido más amplio de la palabra —y luego toma una revista, así que supongo que no será una descortesía de mi parte concentrarme en mi teléfono. Le envío a Abby un mensaje de texto.

Radiación 1, ok.

Me responde de inmediato.

¿Qué tal te fue? ¿Ahora eres un mutante radiactivo, como Godzilla?

No tanto, pero puedo disparar rayos láser por el trasero.

¡OOH! ¡Qué envidia! Hablando en serio, ¿dolió?

Nada de nada.

Genial.

Abby había dicho que quería acompañarme hoy, pero le dije que no tenía deseos de darle mayor importancia al asunto. Insistió, y yo seguí diciéndole que no. Si venía, seguro iba a haber abrazos y apretones de mano, y entonces se habría convertido en algo importante. Siento que si le dedicaba a todo este asunto la menor atención posible, entonces sólo… se esfumaría.

Creo que lo entendió. En algún momento, al menos.

Las puertas principales se abren de pronto y mi madrastra entra envuelta en una nube de aire frío y cafeína.

—¡Ross, ya saliste! Perdóname, pero necesitaba algo que me despertara y fui a Bucky’s. Pensé que alcanzaría a regresar antes de que terminaras. ¿Qué tal estuvo?

Una de las cosas más desesperantes de Linda es su insistencia en decirle Bucky’s a Starbucks. Me pone los pelos de punta.

Se para frente a mí y mira a Jerry.

—Hola.

Empiezo a levantarme del sofá.

—Él es Jerry.

Jerry da comienzo al proceso de ponerse en pie para estrecharle la mano.

—Ése soy yo. Jerry Thompson…

Ella agita las manos ante él.

—No hace falta que se levante. Tenemos que irnos. Mucho gusto, Jerry. Me llamo Linda —se dan la mano velozmente, y ella se vuelve hacia mí—. ¿Estás listo? Necesito llevarte a casa. Tengo dos millones de cosas por hacer —mira a Jerry y pone los ojos en blanco—. Trabajo en bienes raíces.

Jerry sonríe.

—Ah, claro… que le vaya bien —y me da una patadita en el pie con uno de sus zapatos ortopédicos que se sujetan con velcro—. Fue un placer conocerte, Ross. Nos veremos por aquí. Me da gusto que tu primer día fuera benigno.

Me levanto y guardo el teléfono en mi bolsillo.

—Mucho gusto en conocerlo. ¿En qué día del tratamiento va?

—¿Ahora? Día treinta y seis. Pero ¿quién los cuenta?

El teléfono de Linda empieza a repicar en cuanto nos montamos en su camioneta Grand Cherokee, y emprendemos el camino a casa al ritmo de la voz de Linda describiendo un lindo espacio de tres habitaciones y dos baños no muy alejado del lago. Dicen que cuenta con muy buena luz y un pequeño desayunador que es toda una preciosidad.

Le envío un mensaje a Isaac, aunque no tengo esperanzas de que responda. No se ha acercado mucho a nosotros últimamente. Es decir, en lo absoluto.

Hola, ¿qué tal? Acaban de radiarme como Hulk.

Me siento a mirar la pantalla, y me sorprende ver que empiezan a moverse los tres puntos que muestran que está escribiendo algo. ¿Será que va a responder?

Los tres puntitos se mueven y titilan… y luego desaparecen. Me da vergüenza confesarlo, pero el corazón se me cae a los pies. ¿Qué le pasa a Isaac? Espero, mirando fijamente la pantalla, a ver si los puntos aparecen otra vez, pero no.

Termino por guardar el teléfono en mi bolsillo. Durante el resto del camino, me limito a mirar por la ventana. Últimamente he podido adiestrarme mucho en esa actividad.

Una vez en casa, voy directo al piso de arriba. Dejo mi mochila y me dirijo al espejo que hay en mi baño. No hay una señal visible en el punto por el cual penetró el rayo en mi sien. ¡Qué raro!

Pero mirarme en el espejo me trae malos recuerdos, de verme la cicatriz y mi ojo cerrado, medio bizco y que lagrimea constantemente. La biopsia. El diagnóstico. La cirugía. Trato de mirarme lo menos posible, para no derrumbarme.

Me voy a la cama y me dejo caer boca abajo. Mi teléfono vibra, pero me quedo dormido en menos tiempo del que toma decir radioterapia de protones.

Tengo un sueño donde soy una papa francesa en una freidora, y que me sumergen una y otra vez en aceite hirviendo. Suena muy tonto, pero es aterrador.

Cuando despierto, mi habitación está a oscuras, y papá está sentado en la cama a mi lado, con la mano en mi espalda.

—Hey, Ross, ¿estás despierto?

Asiento, con una especie de gruñido.

—¿Cómo estuvo la terapia? Quiero todos los detalles.

Me giro lentamente, medio dormido. Tiene el cabello aplastado en un costado de la cabeza, y se aflojó la corbata. Necesita una afeitada.

—Vaya —digo—, te ves fatal.

Ríe y se frota el rostro con ambas manos.

—Ja ja, sí. Fue un día agotador. Y sólo podía pensar en que quería estar allá contigo —es abogado litigante, y se encuentra en medio de algún caso muy importante. Es algo así como un enorme acuerdo de seguros.

Deja salir un largo suspiro, como si llevara días conteniendo la respiración.

—A ver, suéltalo. Cuéntamelo todo. Empieza por el principio y que no quede fuera ni un detalle.

Así que me dejo caer sobre la cabecera de mi cama, él se recuesta a mi lado, y le cuento.

4

DIVERSIÓN ESCOLAR. YUJUUUUU

Cuando llego a la escuela a la mañana siguiente, Abby no está contenta conmigo: me quedé dormido y no vi un montón de mensajes que me envió. Pasamos por el salón de música a dejar su viola y, mientras avanzamos por el corredor frente a un chico que suelta cantidades increíbles de saliva por el extremo de su trompeta, me lo deja bien claro.

—¿Se te olvida cómo contestar un mugroso mensaje? ¡Y yo que llegué a pensar que habían fallado el disparo con el rayo y te habían freído el cerebro! —rebusca algo en su mochila, probablemente protector labial.

Abby es la única persona que bromea sobre mi situación. Lo ha venido haciendo a lo largo de toda esta difícil experiencia. Y yo no tengo palabras para agradecérselo. Me hace sentir que todavía queda algo normal en el mundo.

Quiero decir, no me malentiendas: sería raro que el resto de la gente también bromeara al respecto.

Pero Abby es caso aparte.

Abby Peterson ha sido mi mejor amiga desde el tercer día de primer grado, cuando me atraganté con un sorbo de leche, y una gomita de vitaminas de los Picapiedra salió expulsada por mi nariz. Creo que tenía la forma de Dino. Rio tanto que por poco se vomita, y desde entonces se formó un vínculo entre nosotros.

Cuando estábamos en cuarto grado, creo, le dimos la bienvenida a nuestro pequeño grupo a ese eterno zopenco que es Isaac Nalibotsky. Encajó muy bien con nosotros, pero últimamente ha estado comportándose de forma extraña. Desapareció de pronto, al menos en lo que tiene que ver con pasar el tiempo con nosotros. En otras circunstancias, haría este camino con nosotros, y me sigue extrañando que no esté aquí.

—No tenía ganas de hablar —dije—, ni de mensajear. Ni de levantar la cabeza de la almohada. ¿Hiciste la tarea de Lengua? Se me olvidó por completo.

—Psss, creo que la profe Bayer no te reprenderá. Al fin y al cabo, tienes la mejor excusa del mundo: Oh, lo siento tanto, pero ayer me dispararon un rayo de energía en la cabeza —se aplica el protector labial con tal generosidad que hubiera alcanzado para tres personas—. ¿Y cómo fue? ¿El rayo estaba caliente?

Nos detenemos frente a mi casillero para que yo saque mi libro de matemáticas.

—Fue… no sentí nada. Sólo tuve que quedarme ahí tendido un rato, y luego ya había terminado. Muy extraño.

Abby me mira pensativa unos momentos.

—Ya veo. Eso no nos va a servir. Cuando la gente te pregunte, tienes que añadirle un poco de drama… por ellos, no por ti.

—Está bien —cierro mi casillero de un portazo. Noto que un par de niñas nos miran. Estoy casi seguro de que están en sexto grado—. Tal vez puedo decir que olía a carne quemada. O que alcancé a oír que mi ojo chisporroteaba como tocino al freírse.

—Lo dirás en broma, pero yo no me detendría ahí —Abby se pone una liga elástica entre los labios, para recoger su cabello ondulado y anaranjado en una coleta. Guarda su diadema en la mochila—. Aprovecha todo lo que quieras el componente de ciencia ficción que tienen los rayos láser, mi amigo. Eres famoso en la escuela.

Un comentario muy propio de Abby. Si hay algo que a ella le guste es llamar la atención. Lo cual es bueno, porque su cabello color mandarina alcanza a verse desde el espacio. A eso hay que agregarle su sentido algo excéntrico de la moda, que algunos llamarían chiflado, y así se convierte en alguien a quien es imposible no ver. Su estilo desquiciado me viene bien. A su lado, resulto invisible.

En realidad, yo solía ser invisible. Podía atravesar una biblioteca abarrotada de gente y escapar sin que nadie me notara. Sano y salvo. Casi nadie me dirigía la palabra, y yo vivía tranquilamente debajo del radar, como un cazabombardero encapuchado. Nunca me di cuenta de que las cosas eran así, pero resultaban una maravilla.

Y entonces, ya saben… cáncer.

Hasta ahí llegaron mis planes de mantenerme de incógnito hasta séptimo grado con mi nada notable promedio, sin que profesores ni estudiantes repararan en mí. Ahora no puedo recorrer un pasillo sin que alguien me observe y analice. O, peor aún, que me pregunten cómo me siento.

Un niño se me acercó y en voz baja me preguntó si me estaba muriendo. Él estaba en sexto, así que creo que honestamente no sabía qué otra cosa decir. Otro niño, de octavo, Billy Herrold, se acercó y asintió, para luego contarme que su tío había muerto de cáncer.

Yo no sabía muy bien cómo reaccionar ante esa información, así que medio sonreí y le dije: Qué mal. Se alejó caminando como si se sintiera orgulloso de haber compartido algo con el niño enfermo, pero a mí se me hizo un nudo de preocupación en el estómago, que se mantuvo durante dos descansos de ese día.

Creo que esos niños tratan de ser amables, o al menos actúan con amabilidad, pero yo estaría dispuesto a dar mi ojo derecho por volver a ser el chico anónimo, aunque decirlo es una completa tontería porque mi ojo derecho es justamente donde tengo el tumor.

Uno de mis peores momentos relacionados con el cáncer sucedió cuando en la escuela hicieron algo que se suponía que era amable. Como la operación me la hicieron al final del verano, perdí la primera semana de clases en recuperación. El primer día que volví a la escuela, me esperaba una enorme tarjeta firmada por mis profesores y todos mis compañeros de curso.

Habían escrito mensajes por todas partes: “¡Mejórate!” y “¡Sentimos mucho tu enfermedad!”, y el siempre útil “¡Anímate!”.

Quedé horrorizado. Habían pasado unas cuantas semanas desde la operación, y fuera de unos moretones que ya lucían amarillentos, me veía más o menos bien. Pero esa tarjeta daba a entender: Olvídate de pasar desapercibido como el señor Normal. Era como si alguien hubiera puesto un enorme letrero luminoso sobre mi cabeza, anunciando lo que había sucedido: ¡Niño enfermo aquí!

Cuando entro al salón, la profe Bayer aparece justo junto a mi lugar.

—¿Cómo estás, Ross? Ayer comenzaste tu tratamiento, ¿cierto?

Siento varios pares de ojos fijos en nosotros.

—Sí, y estoy bien.

Se apoya en el escritorio separado del mío por el pasillo, y me mira con gesto de preocupación. Un montón de brazaletes se entrechocan y suenan cuando posa una mano tranquilizadora en mi brazo. He notado que a mucha gente le gusta hacer cariños tranquilizadores en el brazo de una persona enferma.

—De acuerdo. Dime si necesitas algo, o si los deberes te parecen exhaustivos.

Muevo la cabeza en asentimiento y pienso en Abby, con eso de que tengo la mejor excusa.

—Yo… mmm… estaba muy cansado cuando volví a casa ayer. No hice los ejercicios de tarea, pero…

La profesora Bayer sonríe y se inclina hacia mí como si fuera a decirme un secreto, envolviéndome en la nube de su penetrante perfume.

—No te angusties. Hazlos cuando puedas, ¿está bien? —y levanta tanto las cejas que uno pensaría que es una caricatura—. Sólo avísame, ¿de acuerdo? Mantenme al tanto —se pone en pie y regresa al frente del salón.

Parpadeo, algo aturdido. Bayer tiene fama de ser muy estricta entre los profesores de la escuela.

¿Qué magia es ésta?

Me estoy preguntando qué tan lejos puedo llevar este nuevo poder que poseo cuando Sarah Kennedy hace su entrada y el salón se ilumina como si alguien hubiera aumentado la potencia de todas las lámparas.

Se dirige a su pupitre, justo delante del mío. Una energía torpe recorre mi cuerpo mientras me dedico a buscar plumas y papel para tomar notas. Tengo que esforzarme por parecer natural, aunque sé que ella no estará ni remotamente mirando en mi dirección.

Pero sucede que me observa.

—Hey…

Miro detrás de mí para asegurarme de que no está hablándole a otra persona. Y no.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)