Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

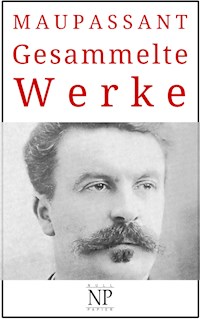

- Herausgeber: Null Papier Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier

- Sprache: Deutsch

Guy de Maupassant (1850-1893) war ein französischer Schriftsteller und Journalist. Maupassant gilt neben Stendhal, Balzac, Flaubert und Zola als einer der großen französischen Erzähler des 19. Jahrhunderts. Er ist auch einer der am häufigsten verfilmten Autoren. Bel Ami, Dickchen, Ein Menschenleben, Fräulein Fifi, Das Haus, Herr Parent, Der Horla, Die kleine Roque, Der Liebling, Miss Harriet, Mondschein, Nutzlose Schönheit, Die Schnepfe, Die Schwestern Rondoli, Stark wie der Tod, Tag- und Nachtgeschichten, Der Tugendpreis, Unser Herz, Vater Milon, Zwei Brüder Null Papier Verlag

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 6626

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Guy de Maupassant

Gesammelte Werke

Romane und Geschichten

Guy de Maupassant

Gesammelte Werke

Romane und Geschichten

Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962817-69-5

null-papier.de/neu

Inhaltsverzeichnis

Vater Milon und andere Erzählungen

Vorwort des Übersetzers

Vater Milon

Am Frühlingsabend

Der Blinde

Der verhängnisvolle Kuchen

Der Schäfersprung

Aus alten Tagen

Magnetismus?

Ein korsikanischer Bandit

Die Totenwache

Träume

Eine Beichte

Mondschein

Eine Leidenschaft

Briefwechsel

Angeführt

Yveline Samoris

Freund Josef

Das Pflegekind

Bel Ami

Teil 1

Teil 2

Das Haus Tellier und Anderes

Das Haus Tellier

Der Kirchhof Montmartre

Auf dem Wasser

Gedanken des Oberst Laporte

Bertha

Die Geschichte einer Bauernmagd

Im Familienkreise

Simons Papa

Ein Menschenleben

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Yvette und Anderes

Paul’s Verhältnis

Eine Landpartie

Im Frühling

Mamsell Fifi

Fett-Kloss

Zwei Freunde

Ein Stückchen Bindfaden

Das Ziehkind

Die Rückkehr

Marroca

Mohammed Cripouille

Der Waldhüter

Der letzte Spaziergang

Zwei Brüder

Erstes Kapitel.

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel.

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel.

Siebentes Kapitel.

Achtes Kapitel.

Neuntes Kapitel.

Der Horla

Der Horla

Das Loch

Gerettet

Clochette

Der Marquis von Fumerol

Das Zeichen

Der Teufel

Dreikönigstag

Im Walde

Eine Familie

Josef

Das Wirtshaus

Der Landstreicher

Liebe – Aus dem Tagebuch eines Jägers

Mont Oriol

Erster Teil

Zweiter Teil

Herr Parent

Herr Parent

Belhommes Vieh

Zu verkaufen

Die Unbekannte

Das Geständnis

Die Taufe

Unvorsichtigkeit

Ein Wahnsinniger

Ländliche Gerichtsverhandlung

Die Haarnadel

Eine Entdeckung

Die Schnepfen

Auf der Eisenbahn

Ça ira

Einsamkeit

An Bettes Rand

Die beiden kleinen Soldaten

Dickchen

Dickchen

Der Bursche

Allouma

Hautot Vater und Hautot Sohn

Ein Abend

Die Stecknadeln

Duchoux

Das Stelldichein

Die Tote

Nutzlose Schönheit

Nutzlose Schönheit

Das Olivenfeld

Die Fliege

Der Ertrunkene

Die Probe

Die Maske

Das Bild

Der Krüppel

Die fünfundzwanzig Franken der Oberin

Ein Scheidungsgrund

Wer weiß!

Schnaps-Anton

Schnaps-Anton

Freund Patience

Der Schnurrbart

Das Bett No. 29

Bombard

Das Haar

Der alte Mongilet

Der Schrank

Zimmer No. 11

Die Gefangenenen

Die Mitgift

Rogers Mittel

Das Geständnis

Die Teufelin

Der Protektor

Theodul Sabots Beichte

Die kleine Roque

Die kleine Roque

Das Wrack

Der Einsiedler

Fräulein Perle

Rosalie Prudent

Frau Parisse

Julie Romain

Der alte Amable

Die Schwestern Rondoli

Die Schwestern Rondoli

Die Wirtin

Der Fall Luneau

Selbstmorde

Onkel Sosthène

Das Fässchen

Er?

Der Riegel

Der Orden

Andreas’ Leiden

Der Regenschirm

Das Sünden-Brot

Die Begegnung

Der Weise

Châli

Der Liebling

Erster Teil

Zweiter Teil

Stark wie der Tod

Erster Teil

Zweiter Teil

Tag- und Nachtgeschichten

Die Moritat

Rosa

Der Vater

Das Geständnis

Der Schmuck

Das Glück

Der Alte

Ein Feigling

Der Säufer

Die Blutrache

Coco

Die Hand

Der Krüppel

Elternmord

Der Lummen-Felsen

Der Kleine

Timbuctu

Eine wahre Geschichte

Adieu

Erinnerung

Die Beichte

Unser Herz

Erster Teil

Zweiter Teil

Dritter Teil

Miss Harriet

Miss Harriet

Denis

Kellner, ein Bier!

Auf der Reise

Ein Idyll

Die Erbschaft

Der Esel

Der Strick

Die Taufe

Reue

Onkel Julius

Mutter Sauvage

Ein Menschenleben

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Mondschein

Mondschein

Ein Staatsstreich

Der Wolf

Das Kind

Weihnachtsmärchen

Königin Hortense

Die Verzeihung

Legende vom Mont Saint-Michel

Eine Witwe

Fräulein Cocotte

Die Schmucksachen

Vision

Die Tür

Der Vater

Moiron

Unsere Briefe

Die Nacht – Ein Traumgesicht

Die Schnepfe

Die Schnepfe

Das Schwein der Morin

Die Verrückte

Pierrot

Menuet

Die Furcht

Normannischer Scherz

Die Holzschuhe

Die Rohrstuhlflechterin

Auf See

Ein Normanne

Das Testament

Auf dem Lande

Ein Hahn hat gekräht

Ein Sohn

Sankt Anton

Walter Schnaffs’ Abenteuer

Hans und Peter

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Der Tugendpreis

Der Tugendpreis

Abgeblitzt

Tollwut?

Das Modell

Die Baronin

Ein Handel

Der Mörder

Die Martin

Eine Gesellschaft

Die Beichte

Scheidung

Vergeltung

Irrfahrten eines Mädchens

Das Fenster

Das Haus

Das Haus

Kirchhofsliebe

Auf dem Strom

Geschichte einer Magd

Daheim

Simons Vater

Die Landpartie

Im Lenz

Pauls Frau

Fräulein Fifi

Zur Einführung

Die beiden Freunde

Liebesworte

Der Weihnachtsabend

Der Ersatzmann

Die Reliquie

Das Holzscheit

Pariser Abenteuer

Der Dieb

Das Bett

Fräulein Fifi

Erwacht

Weihnachtsfeier

Eine List

Der Spazierritt

Eingerostet

Toll?

Frau Baptiste

Marroca

Literaturverzeichnis

Index

Danke

Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.

Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.

Ihr Jürgen Schulze

Gesammelte Werke bei Null Papier

Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke

Franz Kafka - Gesammelte Werke

Stefan Zweig - Gesammelte Werke

E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke

Georg Büchner - Gesammelte Werke

Joseph Roth - Gesammelte Werke

Mark Twain - Gesammelte Werke

Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke

Rudyard Kipling - Gesammelte Werke

Rilke - Gesammelte Werke

und weitere …

Newsletter abonnieren

Der Newsletter informiert Sie über:

die Neuerscheinungen aus dem Programm

Neuigkeiten über unsere Autoren

Videos, Lese- und Hörproben

attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr

https://null-papier.de/newsletter

Vater Milon und andere Erzählungen

Vorwort des Übersetzers

Wir beginnen hiermit die Veröffentlichung des Nachlasses von Guy de Maupassant. Er enthält Erzählungen, Novellen, litterarische Chroniken und Aufsätze, an deren geordneter Herausgabe der Verfasser durch einen frühen und jähen Tod verhindert worden ist.

Dieser erste Band enthält eine Reihe von Geschichten, deren Grundidee Maupassant in einigen seiner Bücher wieder aufgenommen und ausgestaltet hat. Sie finden hier ihren natürlichen Platz, denn sie lassen uns – ganz abgesehen von dem Interesse, das sie an sich zu beanspruchen haben, – die Entwickelung des Maupassant’schen Denkens und Schaffens bis in ihre Anfänge zurück verfolgen.

Wir sind uns bewusst, dass die Veröffentlichung dieser in seinen Papieren vorgefundenen und von ihm selbst noch geordneten Arbeiten dazu beitragen wird, das Interesse für den großen Schriftsteller und seinen Ruhm zu mehren.

*

Mit dieser etwas knappen Vorrede beginnt der am heutigen Tage zugleich mit dieser Übersetzung erscheinende posthume Novellenband Guy de Maupassants »Le Père Milon«. Die Kürze der mir gesteckten Frist erlaubte nicht, den oben angedeuteten Gedanken, dass es sich in diesem Bande um mehrere Urbilder später ausgestalteter Werke handelt, des längeren auseinander zu setzen, und muss ich mir diese Aufgabe bis auf weiteres vorbehalten. Ein paar einleitende Worte mögen dennoch am Platze sein.

*

Maupassant erscheint auch in diesem posthumen Bande als der Seelenkünstler und Meister des Styls, als der er geschätzt wird. Jedes der nachfolgenden Genrebildchen ist mit epigrammatischer Kürze wie mit unnachahmlicher Klarheit und Einfachheit hingezeichnet und erschließt in dieser meisterlichen Beschränkung eine ganze reiche Welt. Natürlich hat der große Seelenkenner und Pessimist, der eben, weil er Seelenkenner war, zum Pessimisten wurde, auch in dieser Sammlung mehr die Schattenseiten der menschlichen Natur als ihre Lichtseiten – in freilich virtuoser Weise – herausgearbeitet. Wenn trotzdem kaum eine dieser Novellen einen durchaus unbefriedigenden, quälenden Eindruck hinterlässt, so liegt das wohl daran, dass die bittere Wahrheit stets in die himmelblaue Schönheit feinster Stylkunst getaucht ist, und dass Maupassant neben den Dissonanzen des Menschenlebens auch die wundervollen Akkorde der Natur erklingen lässt, die er wie kein zweiter zu schildern weiß. Impressionistische Naturbilder, wie sie in der Novelle »Ein korsikanischer Bandit« entrollt werden, oder die Schilderung des regungslosen Teiches in der Herbstnacht, oder der Zauber eines Mondaufganges am feuchten Frühlingsabend gehören zu den Perlen Maupassant’scher Kunst und stehen den berühmten Schilderungen der Afrikanischen Reise nicht nach.

Natürlich stehen auch in dieser Sammlung die Weiber im Brennpunkt des Interesses. Wir sehen sie alle, von der Abenteuerin, deren Tochter aus Gram über den leichtfertigen Wandel der Mutter in den Tod geht, und der kleinen Pariser Beamtenfrau, die einen Minister des zweiten Kaiserreiches nasführt, von der jungen Frau, die der ungeliebte Gatte aus blinder sinnloser Eifersucht fast umbringt und sie gerade dadurch zu Misstrauen und Untreue erzieht – bis zu der liebebedürftigen schönen Seele, die an einen langweiligen korrekten Pedanten gekettet ist und in einer zauberischen Mondnacht am Genfer See ihr Herz verliert, bis zu der alternden Frau, die in dem wehmütigen Gedanken: »Wie kurz ist doch ein Menschenleben!« an die fröhlichen und sorglosen Tage ihrer glücklichen Jugend zurückdenkt und unter altem Gerümpel von den Bildern der Vergangenheit wehmütig befallen wird, und bis zu der rührenden Gestalt der alten Jungfer, die in der Frühlingsnacht weint, als sie, das arme, nie geliebte Mädchen, das liebende, schäkernde Brautpaar bewachen soll…

Ich möchte an dieser Stelle eine technische Schlussbemerkung nicht unterdrücken. Es versteht sich von selbst, dass dieses Buch nicht nach beliebter Manier »frei nach Maupassant« erfunden ist, sondern sich eng an das Original anschließt. Wenn ich trotzdem an gewissen Stellen nicht bis zur Grenze des Erlaubten gegangen bin, so glaube ich mich trotzdem nicht am Urtext versündigt zu haben, der mir heilig ist. Die französische Sprache hat – ganz abgesehen davon, dass es französische Art ist, alles viel freier, naiver und ungeschminkter herauszusagen, als es bei uns anständig wäre – eine Fülle von Worten, die alles mögliche bedeuten können, während die Äquivalente bei uns – sehr eindeutig sind. Man lese z. B. einen Roman von Zola auf Französisch, und man wird verhältnismäßig wenig direkt Anstößiges darin finden; man lese ihn in »realistischer« Übersetzung, und man wird vorziehen, ihn nicht zu Ende zu lesen. Es heißt darum nicht, einen Autor fälschen, wenn man ihn in einer solchen Abtönung wiedergibt, dass die Wirkung, die er hervorruft, in beiden Sprachen dieselbe bleibt.

Berlin, im Juli 1899.

Friedrich von Oppeln-Bronikowski.

Vater Milon

Seit einem Monat flammt die Sonne mit Macht über der Landschaft. Leuchtend entfaltet sich das Leben unter diesem Feuerregen. Blau spannt sich der Himmel bis an die Ränder der Welt. Die normannischen Höfe, die über die Ebene verstreut sind, sehen von ferne wie kleine Waldungen aus, die ein hoher Buchengürtel umschlingt. Kommt man näher und öffnet das verwitterte Hoftor, so glaubt man in einen Riesengarten zu treten, denn all die alten Apfelbäume, die so knorrig wie die Bauern des Landes sind, stehen in Blüte. Ihre alten schwarzen, gekrümmten und gewundenen Stämme stehen reihenweise im Hofe und entfalten ihre weißen und rosa Blütenwipfel unter dem blauenden Himmel. Der süße Blütenduft mischt sich in die fetten Gerüche der offenen Ställe und die Ausdünstungen des gärenden Düngerhaufens, auf dem es von Hühnern wimmelt.

Es ist Mittag, die Familie sitzt im Schatten des Birnbaums vor der Tür, Vater, Mutter, vier Kinder, zwei Mägde und drei Knechte. Gesprochen wird nicht, nur gegessen. Erst die Suppe, dann wird die Fleischschüssel aufgedeckt, auf der Kartoffeln mit Speck liegen. Von Zeit zu Zeit steht eine Magd auf und geht in den Keller, um den Äpfelweinkrug zu füllen.

Der Mann, ein stattlicher Vierziger, dreht sich nach dem Hause um und blickt auf ein Weinspalier, das noch ziemlich kahl ist und sich wie eine Schlange unter den Läden weg um die Mauer windet. Endlich tut er den Mund auf. »Vater sein Wein« sagte er, »schlägt dies Jahr früh aus. Vielleicht wird er was tragen.«

Die Frau dreht sich gleichfalls um und blickt hin, ohne ein Wort zu sagen.

Dieser Wein ist gerade an der Stelle gepflanzt, wo der Vater erschossen wurde.

*

Es war im Kriege 1870. Die Preußen hatten das ganze Land besetzt. General Faidherbe stand ihnen mit der Nordarmee gegenüber.

Das preußische Stabsquartier befand sich just in diesem Hofe. Vater Milon, der Besitzer, mit Vornamen Pierre, hatte den Feind gut aufgenommen und nach besten Kräften untergebracht.

Die preußische Avantgarde lag seit einem Monat hier in Beobachtungs-Stellung. Die Franzosen standen zehn Meilen entfernt, ohne sich zu rühren, und doch verschwanden allnächtlich Ulanen.

Alle einzelnen Reiter, die auf Patrouille geschickt wurden, auch wenn sie zu zweit oder zu dritt ritten, kamen nie wieder.

Man fand sie am nächsten Morgen im Felde, am Rande eines Gehöfts oder Grabens tot. Selbst ihre Pferde lagen an den Straßen hingestreckt; ein Säbelhieb hatte ihnen die Kehle zerschnitten.

Diese Mordtaten schienen immer von denselben Leuten verübt zu werden, die man nicht entdecken konnte.

Das Land wurde eingeschüchtert, Bauern auf einfache Denunziation hin erschossen, Weiber gefangen gesetzt. Aus den Kindern suchte man durch Drohungen etwas heraus zu pressen. Es kam aber nichts heraus.

Doch da lag eines Morgens Vater Milon im Stall auf der Streu und hatte einen klaffenden Hieb im Gesicht.

Zwei Ulanen mit aufgeschlitztem Leibe lagen etwa drei Kilometer vom Hofe entfernt. Der eine hielt seine blutige Waffe noch in der Faust; er hatte sich gewehrt und gekämpft.

Sofort wurde ein Kriegsgericht auf dem Hofe unter freiem Himmel abgehalten und der Alte vorgeführt.

Er war achtundsechzig Jahre alt, von kleiner Statur, mager, etwas gebeugt, und hatte große Hände wie Krebsscheren. Sein Haar war gebleicht, spärlich und zart wie der Flaum einer jungen Ente; überall ließ es die Kopfhaut durchschimmern. An der braunen, runzeligen Haut des Halses quollen dicke Adern hervor, die unter dem Kinn verschwanden und an den Schläfen wieder zu Tage traten.

Man stellte ihn zwischen vier Soldaten und an den herausgezogenen Küchentisch setzten sich fünf Offiziere sowie der Oberst ihm gegenüber.

Dieser ergriff das Wort auf Französisch.

– Vater Milon, sagte er, seit wir hier sind, haben wir uns über Euch nie zu beklagen gehabt. Ihr seid immer gefällig und sogar aufmerksam gegen uns gewesen. Aber heute lastet eine furchtbare Anklage auf Euch, und die Sache bedarf der Aufklärung. Woher habt Ihr die Wunde, die Ihr da im Gesicht tragt?

Der Bauer antwortete nicht.

– Euer Schweigen verdammt Euch selbst, Vater Milon, fuhr der Oberst fort. Aber ich wünsche, dass Ihr antwortet, versteht Ihr mich. Wisst Ihr, wer die beiden Ulanen getötet hat, die heute Morgen am Kruzifix gefunden wurden?

Der Alte sagte laut und deutlich:

– Das bin ich gewesen.

Der Oberst war betroffen. Er schwieg eine Sekunde und blickte den Gefangenen scharf an. Vater Milon stand ungerührt in seiner schwerfälligen Bauernart und senkte die Augen, als ob er vor seinem Beichtiger stände. Nur eines verriet vielleicht seine innere Bewegung: er schluckte fortwährend mit sichtlicher Anstrengung, als ob ihm die Kehle zugeschnürt wäre.

Seine Familie, d. h. sein Sohn Jean, seine Schwiegertochter und die zwei Kleinen, standen zehn Schritt dahinter, verstört und in ängstlicher Spannung.

Der Oberst fuhr fort.

– Wisst Ihr auch, wer alle Meldereiter unserer Armee umgebracht hat, die seit einem Monat jeden Morgen auf den Feldern gefunden wurden?

Und mit derselben brutalen Gleichgültigkeit antwortete der Alte:

– Das bin ich gewesen.

– Ihr? Ihr habt sie umgebracht?

– Freilich, ich bin es gewesen.

– Ihr allein?

– Ich allein.

– Sagt mir doch, wie habt Ihr das angestellt?

Diesmal schien der Mann bewegt. Der Zwang, lange reden zu müssen, belästigte ihn sichtlich.

Ich… ich weiß nicht. Ich hab’ das getan, wie sich ’s grade machte.

– Ich mache Euch darauf aufmerksam, fuhr der Oberst fort, dass Ihr nichts zu verschweigen habt. Ihr werdet also gut tun, Euch auf der Stelle zu entschließen. Wie habt Ihr sie umgebracht?

Der Bauer warf einen unruhigen Blick auf seine Angehörigen, die hinter ihm horchten, schien noch einen Augenblick zu zaudern und entschloss sich dann plötzlich, zu reden.

– Ich kam eines Abends heim, sagte er. Es war um zehn Uhr, den Tag darauf, wo Sie hergekommen waren. Sie und Ihre Soldaten hatten mir mehr als für fünfzig Taler Futter und eine Kuh und zwei Hammel fortgenommen. Ich habe mir gleich gesagt: So viel mal sie mir zwanzig Taler nehmen, so viel will ich ihnen heimzahlen. Und dann hatte ich noch andere Sachen auf dem Herzen, die will ich Ihnen nachher sagen. Ich sehe da also einen von Ihren Reitern, der sitzt auf meinem Grabenrand und raucht seine Pfeife hinter meiner Scheuer. Ich gehe und nehme meine Sense herunter und schleiche mich ganz sachte von hinten an ihm ’ran, dass er nur ja nichts merkt. Und mit einem Schlage hau’ ich ihm den Kopf ab, wie einen Halm, dass er nicht mal mehr »Uff!« sagte. Sie brauchen nur im Moor nachsehen lassen, da werden Sie ihn in einem Kohlensack finden, mit ’nem Feldstein drangebunden.

Ich hatte so meinen Gedanken dabei; ich nahm alle seine Sachen samt den Stiefeln und der Mütze mit und versteckte sie in der Kalkbrennerei am Martinswald hinter dem Hofe.

Der Alte schwieg. Die Offiziere blickten sich sprachlos an. Das Verhör begann von Neuem und hatte folgendes Ergebnis.

*

Sobald er den Mord vollbracht hatte, hatte er nur noch den einen Gedanken: »Tod den Preußen!« Er hasste sie mit heimtückischem, erbittertem Hass, sowohl als beeinträchtigter Bauer wie als guter Patriot. Er hatte so seinen Gedanken, wie er sagte, und wartete ein paar Tage ab.

Man ließ ihn tun und lassen, was er wollte, und aus- und eingehen, wie er wollte, so demütig, unterwürfig und gefällig hatte er sich gegen die Sieger benommen. So sah er jeden Abend die Patrouillen abreiten und merkte sich die Namen der Orte, wohin sie reiten sollten. Des Nachts ging er dann hinaus, nachdem er im Verkehr mit den Soldaten die paar deutschen Brocken gelernt hatte, die er brauchte.

Er verließ den Hof, schlich in den Wald und erreichte die Kalkbrennerei, schlüpfte bis an’s Ende des langen Ganges und zog sich die Kleider des Toten an, die auf der Erde lagen.

Dann begann er querfeldein zu streifen, kroch in den Geländefalten entlang, um nicht gesehen zu werden, und lauschte, unruhig wie ein Wilddieb, auf das leiseste Geräusch.

Als er glaubte, dass die Zeit gekommen wäre, zog er sich an die Straße heran, versteckte sich da in einem Strauche und wartete. Endlich, um Mitternacht, hörte er den Galopp eines Pferdes auf der harten Straßendecke. Er legte das Ohr auf den Boden, um sich zu vergewissern, ob auch nur ein einziger Reiter käme; dann hielt er sich bereit.

Der Ulan kam im schlanken Trabe daher; er brachte Meldungen zurück. Er hielt das Auge wach und das Ohr gespannt. Als er bis auf zehn Schritte heran war, schleppte sich Vater Milon über die Straße hin und schrie plötzlich »Hilfe! Hilfe!« Der Reiter machte Halt, erkannte einen Reiter ohne Pferd, und hielt ihn für verwundet. Als er nichtsahnend näher kam und sich über den Unbekannten beugte, stach ihm dieser mit dem krummen Säbel mitten in den Leib, sodass er ohne Todeskampf aus dem Sattel sank; nur ein letztes Zucken lief durch seinen Körper.

Da erhob sich der alte Bauer stumm und freudestrahlend und schnitt dem Leichnam zum Spaß noch die Kehle durch. Dann zog er ihn nach dem Graben und warf ihn hinein.

Das Pferd wartete ruhig auf seinen Herrn; Vater Milon setzte sich in den Sattel und galoppierte davon.

Nach etwa einer Stunde erblickte er noch zwei Ulanen, die Schenkel an Schenkel ins Quartier ritten. Er galoppierte stracks auf sie zu und schrie wieder: »Hilfe! Hilfe!« Die Preußen ließen ihn, da sie die Uniform erkannten, ohne irgendwelches Misstrauen herankommen. Der Alte platzte mitten zwischen sie hinein, wie eine Kugel, und machte sie mit Säbel und Revolver unschädlich.

Dann schnitt er den Pferden – es waren ja deutsche Pferde! – die Hälse durch, kehrte in aller Gemütsruhe nach seinem Kalkofen zurück und verbarg das Pferd am Ende des dunklen Ganges, legte seine Uniform ab, zog seine armseligen Bauernkleider wieder an, ging heim und schlief bis zum anderen Morgen,

Vier Tage lang hielt er sich ruhig, um das Ende der angestellten Untersuchung abzuwarten. Am fünften Tage brach er wieder aus und tötete noch zwei Soldaten durch dieselbe Kriegslist. Seitdem ging er allabendlich auf Menschenjagd, durchquerte aufs Geratewohl die Gegend, schlug die Preußen bald hier, bald dort zu Boden und galoppierte im Mondschein als Ulan durch die verlassenen Felder. Hatte er seine Absicht erreicht, so ließ er die Leichen an den Straßen liegen und versteckte Pferd und Uniform wieder im Kalkofen.

Gegen Mittag ging er dann mit dem ruhigsten Gesicht von der Welt wieder hin und brachte seinem Reittier Hafer und Wasser in den unterirdischen Gang, wo es angebunden war, und fütterte es gut, denn es musste ihm viel leisten.

An einem der Abende jedoch setzte sich einer der Angegriffenen rechtzeitig zur Wehr und schlug dem alten Bauern mit dem Säbel ins Gesicht.

Er hatte indessen beide getötet und war noch bis zu seinem Kalkofen gekommen, hatte dort sein Pferd untergestellt und seine unscheinbare Kleidung wieder angelegt. Dann hatte er sich nach Hause geschleppt, war aber unterwegs von einer Schwäche befallen worden, und hatte nur noch den Stall, nicht mehr das Haus erreicht.

Dort hatte man ihn blutüberströmt auf der Streu gefunden.

*

Als er seine Erzählung beendet hatte, erhob er plötzlich den Kopf und blickte die preußischen Offiziere stolz an.

Der Oberst zog an seinem Schnurbart und fragte:

– Weiter habt Ihr nichts zu sagen?

– Nein, weiter ist’s nichts. Die Rechnung stimmt. Ich habe sechzehn getötet, keinen mehr, keinen weniger.

– Ihr wisst, dass Euch der Tod bevorsteht?

– Ich habe Sie nicht um Gnade gebeten.

– Seid Ihr Soldat gewesen?

– Zu meiner Zeit, ja. Außerdem habt Ihr meinen Vater getötet, er war Soldat unter dem ersten Kaiser. Und meinen jüngsten Sohn François, den habt Ihr vergangenen Monat bei Evreux getötet. Was ich Euch schuldig war, ist nun bezahlt. Wir sind jetzt quitt.

Die Offiziere blickten sich an.

– Acht für meinen Vater, fuhr der Alte fort. Acht für meinen Sohn. Nun sind wir quitt. Ich habe den Streit mit Euch nicht gesucht. Ich kenne Euch nicht. Ich weiß nicht einmal, wo Ihr her seid. Ihr seid zu mir gekommen und schaltet in meinem Hause, als ob es bei Euch wäre. Ich habe mich für alles gerächt. Ich bereue nichts.

Der Alte richtete seinen steifen Körper auf und kreuzte die Arme, wie ein schlichter Held.

Die Preußen sprachen lange mit gedämpfter Stimme. Ein Hauptmann, dessen Sohn im letzten Monat gleichfalls gefallen war, verteidigte diesen armen Teufel.

Da stand der Oberst auf, trat auf Vater Milon zu und sprach mit milderer Stimme:

– Hört mich an, Alter, vielleicht gibt es noch ein Mittel, Euch das Leben zu retten, wenn Ihr…

Aber der hörte nicht. Er starrte dem Offizier des siegreichen Heeres fest in die Augen, während der Wind in seinem dünnen Haarflaum spielte, und schnitt eine schauderhafte Grimasse, dass sein zerhauenes Gesicht sich furchtbar verzerrte. Dann blies er die Brust auf und spie dem Preußen mit aller Gewalt ins Angesicht.

Der Oberst erhob wütend die Hand, aber da spie er schon wieder…

Die Offiziere waren sämtlich aufgesprungen und brüllten Kommandos durcheinander.

Ehe noch eine Minute verging, war der wackere Kerl, der noch immer ungerührt schien, an die Mauer gestellt und erschossen. Seinem ältesten Sohne, seiner Schwiegertochter und den beiden Kleinen, die verzweifelt zusahen, hatte er noch zugelächelt.

*

Am Frühlingsabend

Jeanne sollte ihren Vetter Jacques bald heiraten. Sie kannten sich schon von Kindheit an, und darum hatte die Liebe zwischen ihnen nicht jenes zeremonielle Gepräge angenommen, wie es sonst bei Brautleuten beobachtet wird. Sie waren zusammen groß geworden, ohne zu ahnen, dass sie sich liebten. Das junge Mädchen, das etwas gefallsüchtig war, hatte zwar ein paar unschuldige Tändeleien versucht; sie fand den jungen Mann überdies recht nett und hielt ihn für brav, und jedes Mal, wenn sie sich wiedersahen, küsste sie ihn recht von Herzen. Aber sie küssten sich doch ohne jeden Schauder, der den Körper von den Fingern bis zu den Zehen durchrieselt…

Er dachte ganz einfach: sie ist ein nettes Ding, meine kleine Cousine; und wenn er an sie dachte, so geschah dies mit jener instinktiven Zärtlichkeit, die jeder Mann einem hübschen jungen Mädchen gegenüber empfindet. Weiter gingen seine Gedanken jedoch nicht.

Doch da hatte Jeanne eines Tages durch Zufall gehört, wie ihre Mutter zu ihrer Tante sagte – Tante Alberta, denn Tante Lison war ledig geblieben –: »Ich kann dir versichern, sie werden sich sofort lieben, diese Kinder; das sieht man ja. Und Jacques ist ganz der Schwiegersohn nach meinem Herzen.«

Von diesem Tage an hatte Jeanne ihren Vetter Jacques angebetet. Seither errötete sie bei seinem Anblick und ließ ihre Hand in der des jungen Mannes zittern, Ihre Augen senkten sich schamhaft, wenn ihre Blicke sich begegneten, und wenn er sie küsste, tat sie, als ob sie sich sträubte, – und dies alles so gut, dass er’s merkte… Er hatte verstanden, und in einem holden Augenblicke, wo ihn die geschmeichelte Eitelkeit nicht weniger hinriss, als die wahre Neigung, hatte er seine Cousine fest in die Arme geschlossen und ihr ein »Ich liebe dich! Ich liebe dich!« ins Ohr gehaucht.

Seither herrschte ein zärtliches Girren und artiges Tändeln in allen Tonarten der Liebe; die vertraute Bekanntschaft von Kindheit an machte ihr Benehmen doppelt zwanglos und ungebunden. Im Wohnzimmer küsste Jacques seine Zukünftige ungeniert vor den drei alten Damen, seiner Mutter und ihren beiden Schwestern, Tante Alberta und Tante Lison. Tagelang ging er mit ihr allein in den Wald, am Flüsschen entlang oder durch die Wiesen, deren Grasteppich schon von den ersten Frühlingsblumen durchwirkt war. So erwarteten sie den festgesetzten Tag ihrer endlichen Vereinigung ohne allzu große Ungeduld; vielmehr schwammen sie in eitel Seligkeit und genossen den prickelnden Reiz der verhaltenen Liebkosungen, der warmen Händedrücke und langen, glühenden Blicke, in denen ihre Seelen zu verschmelzen schienen… Das unbestimmte Verlangen nach innigeren Umarmungen quälte sie mit süßer Pein, und auf ihren Lippen, die sich suchten, lag eine lauernde, wartende, verheißende Ungeduld…

Manchmal, wenn sie den ganzen Tag im schwülen Dunstkreise dieser platonischen Zärtlichkeiten zugebracht hatten, spürten sie abends eine lähmende Starre am Herzen und seufzten aus tiefster Brust, ohne zu wissen, warum, ohne zu verstehen, dass es die Erwartung war, die ihre Seufzer schwellte.

Die beiden Mütter und ihre Schwester, Tante Lison, sahen dieser jungen Liebe mit zärtlichem Lächeln zu; besonders Tante Lison war bewegt, wenn sie die beiden zusammen sah.

Sie war ein kleines Dämchen, sprach wenig, war meist für sich allein, stets geräuschlos, und erschien eigentlich nur zu den Mahlzeiten, um gleich nachher wieder auf ihr Zimmer zu gehen, wo sie sich beständig einschloss. Sie hatte ein gutes, ältliches Gesicht und sanfte, traurige Augen; von der Familie wurde sie kaum beachtet. Die beiden verwitweten Schwestern, die in der Welt doch etwas vorgestellt hatten, sahen sie als etwas ganz Bedeutungsloses an. Man behandelte sie mit größter Vertraulichkeit und mit einer leicht verächtlichen Nachsicht gegen die alte Jungfer… Eigentlich hieß sie Lise; sie war jung gewesen, als Béranger Frankreich beherrschte. Als man aber sah, dass sie nicht heiratete, dass sie ganz gewiss nicht mehr heiraten würde, änderte man ihren Namen in Lison um und nannte sie Tante Lison. Jetzt war sie ein altes, bescheidenes, etwas eigenes Dämchen, und höchst ängstlich gegen die Ihrigen, deren Zuneigung zu ihr sich aus Gewohnheit, Mitleid und wohlwollender Gleichgültigkeit zusammensetzte.

Die Kinder kamen nie zu ihr herauf, um sie zu küssen. Nur das Mädchen betrat zuweilen ihre Schwelle. Wenn man mit ihr sprechen wollte, ließ man sie holen. Man wusste kaum, wo das Zimmerchen lag, in dem dieses arme, einsame Leben verfloss… Sie hatte durchaus keine Stellung. Wenn sie nicht zugegen war, war von ihr nie die Rede. Man dachte auch nie an sie. Sie gehörte zu jenen vergessenen Wesen, die selbst ihren nächsten Angehörigen unbekannt und gleichsam unentdeckt bleiben, deren Tod in einem Hause keine Lücken reißt, und die nicht verstehen, in das Dasein und die Gewohnheiten oder in die Liebe ihrer Mitmenschen einzudringen.

Sie ging immer mit kleinen eiligen und gedämpften Schritten; sie machte nie ein Geräusch, stieß nie an etwas an und schien den Dingen die Eigenschaft absoluter Lautlosigkeit mitzuteilen. Ihre Hände hätten von Watte sein können: so leicht und behutsam fasste sie alles an.

Wenn man »Tante Lison« sagte, so erweckten diese zwei Worte in der Vorstellung der Hörer keinen anderen Eindruck, als ob man »die Kaffeekanne« oder »die Zuckerdose« sagte. Die Hündin Louche hatte entschieden eine ausgesprochenere Persönlichkeit; sie wurde fortwährend geliebkost und gerufen: »Komm, mein liebes Louchechen, mein schönes kleines Louchechen!« Man hätte ihr ungleich mehr nachgeweint.

Der Vetter und die Cousine sollten Ende Mai heiraten. Die jungen Leute lebten nur noch Aug’ in Auge und Hand in Hand; sie waren bereits ein Herz und eine Seele. Es wurde dieses Jahr erst spät und nur zögernd Frühling. In den hellen Frostnächten und morgens in den Frühnebeln war es noch zum Zähneklappern. Dann plötzlich kam der Lenz mit Macht. Ein paar warme, etwas dunstige Tage hatten genügt, um den Saft, der noch in der Erde schlief, in Bewegung zu setzen. Die Blätter entfalteten sich wie durch ein Wunder, und überall schwebte ein berauschender, ermattender Duft von Knospen und erblühenden Blumen.

Endlich, eines Nachmittags, hatte die Sonne die umhertreibenden Dünste aufgesogen und war mit siegreichem Prangen über der Ebene aufgegangen. Ihre heitere Klarheit durchströmte das ganze Land und durchdrang alles, Pflanzen, Tiere und Menschen. Die Vögel schwirrten lockend und suchend umher und schlugen mit den Flügeln. Jacques und Jeanne saßen den ganzen Tag lang bei einander auf einer Bank vor dem Schlossportal. Das neue Glück beängstigte sie; sie waren furchtsamer als gewöhnlich. Sie fühlten, wie es sich in ihnen regte, ganz wie in den Bäumen, und wagten nicht allein hinauszugehen. Ihre Augen ruhten unbestimmt auf dem Teich, der dort unten lag und auf dem die großen Schwäne sich verfolgten.

Erst als es Abend ward, fühlten sie sich erleichtert und ruhiger; nach dem Essen lehnten sie im offenen Fenster des Wohnzimmers und plauderten verliebt, während die beiden Mütter in dem Lichtkreise, den der runde Lampenschirm abschloss, ihr Piket spielten und Tante Lison für die Ortsarmen Strümpfe strickte.

Fern hinter dem Teiche breitete ein einzelner Baum seine hohen Wipfel, und plötzlich brach durch das kaum entsprosste Blättergrün das silberne Mondlicht. Langsam wandelte die lichte Scheibe durch die Äste, die sich feingezähnt dagegen abhoben, zu den Höhen des Himmels empor, und die Sterne umher erloschen. Über alle Welt ergoss sich der magische Schimmer, in dem die Dünste und die Träume der Betrübten, der Dichter und Liebenden sich wiegen…

Die jungen Leute hatten dem aufgehenden Monde zugeschaut; dann, als die weiche Milde der Nacht sie umfloss und der Dämmer, der auf den Wiesen und über den Baummassen webte, sie lockend verzauberte, waren sie hinausgegangen und wandelten langsamen Schrittes auf dem großen, mondweißen Rasenplatz bis zum schillernden Teiche.

Inzwischen hatten die beiden Mütter ihre allabendlichen vier Partien Piket beendet und die Augen begannen ihnen zuzufallen; sie sehnten sich nach Ruhe.

– Wir müssen die Kinder rufen, sagte die eine.

Mit schnellem Blicke durchflog die andere den Teil des Gartens, in dem die zwei Schattengestalten sich langsam ergingen.

– Lass sie doch noch! riet sie. Es ist ja so schön draußen. Lison kann auf sie warten. Nicht wahr, Lison?

Die alte Jungfer hob unruhig die Augen und antwortete mit ängstlicher Stimme:

– Gewiss, ich werde auf sie warten.

Darauf gingen die beiden Schwestern zu Bette.

Als sie heraus waren, stand Tante Lison auch auf, ließ die angefangene Arbeit samt der Wolle und der großen Nadel auf dem Arme des Lehnstuhls liegen und legte sich mit den Ellenbogen ins Fenster, um die liebliche Nacht zu genießen.

Die beiden Liebenden gingen immer noch über den Rasenplatz, vom Teich bis zur Treppe und von der Treppe bis zum Teiche. Sie drückten sich die Hände und hatten aufgehört, zu sprechen, als wären sie ganz entrückt und bildeten nur noch einen Teil dieses Märchenzaubers, der auf der Welt lag. Jeanne erblickte plötzlich im Fensterrahmen den Schatten der alten Dame, der sich scharf gegen das Lampenlicht abhob.

– Halt, sagte sie stehen bleibend, Tante Lison beobachtet uns.

Jacques blickte auf.

– In der Tat, Tante Lison beobachtet uns.

Sie gingen dann ungestört weiter, wie vorher, und träumten und liebten, wie vorher. Doch das Gras war voller Tau. Es war kühl und sie fröstelten.

– Wollen wir nicht hinein gehen? schlug Jeanne vor.

Jacques nickte und sie gingen wieder ins Haus.

Als sie ins Wohnzimmer traten, saß Tante Lison wieder über ihre Arbeit gebeugt und strickte; ihre kleinen, dürren Finger zitterten ein wenig, wie von Übermüdung.

Jeanne trat näher.

– Wir wollen jetzt zu Bette gehen, Tante.

Das alte Dämchen schlug die Augen auf. Sie waren rot, als hätte sie geweint. Doch Jacques und seine Braut achteten nicht darauf. Der junge Mann merkte nur, dass die dünnen Lederschuhe seines Mädchens von Tau trieften. Ängstlich fragte er:

– Hast du nicht kalt an deinen lieben kleinen Füßchen?

Plötzlich begannen die Finger der alten Tante so heftig zu zittern, dass die Arbeit ihnen entfiel und das Wollknäuel weit über den Boden rollte. Sie verbarg das Gesicht in den Händen und fing an zu weinen; es war ein heftiges, krampfhaftes Schluchzen.

Die beiden Kinder stürzten auf sie zu; Jeanne kniete nieder und nahm ihr die zitternden Hände von den Augen.

– Was ist dir, Tante Lison? Warum weinst du?

– Weil… Weil… stotterte die alte Dame; ihre Stimme schien in Tränen zu zerfließen, und ein kramfhaftes Zittern ging durch ihren Körper, Weil er dich fragte… hast du nicht kalt… an deinen lieben kleinen Füßchen… Das… hat mir nie einer gesagt… mir nie!…

*

Der Blinde

Warum freuen wir uns doch so sehr über die erste Lenzsonne? Warum erfüllt uns dieses Licht, das die Erde bescheint, so mit neuem Lebensglück? Der Himmel ist so blau, die Flur so grün, die Häuser so weiß; und unsre Augen fangen diese Farben mit Entzücken auf, um sie in Seelenfreude umzusetzen. Und uns wandelt die Lust an, zu tanzen, zu laufen und zu singen; unsre Gedanken sind so glücklich und leicht; unser Herz weitet sich so zärtlich; wir möchten die Sonne umarmen…

Nur die Blinden sitzen stumpf in den Türen, von ewiger Nacht umfangen. Sie sind ruhig, wie immer, auch inmitten dieses lachenden Frohsinns, und alle Minuten heißen sie ihren Hund, der mit springen und jagen möchte, sich ruhig zu verhalten; sie verstehen ja nicht… Erst wenn sie bei sinkender Sonne am Arm eines jüngeren Bruders oder einer kleinen Schwester ins Haus zurückkehren und das Kind sagt: »Ach, heute war es schön draußen!«, dann antworten sie wohl: »Ich hab’ es wohl gemerkt, dass es schön war; Loulou wollte garnicht stillsitzen«.

Ich kannte einen solchen Menschen, für den das Leben eine der grausamsten Martern war, die sich denken lassen. Er war ein Bauer, der Sohn eines Pächters aus der Normandie. Solange Vater und Mutter lebten, wurde einigermaßen für ihn gesorgt, sodass er nur an seiner entsetzlichen Blindheit zu tragen hatte, aber seit die Alten tot waren, begann sein Martyrium. Eine Schwester nahm ihn zu sich, aber jederman im Hofe behandelte ihn wie einen Bettler, der anderer Leute Brot aß. Keine Mahlzeit verging, bei der man ihm nicht seine Nahrung missgönnte, ihn Faullenzer und Klette schalt; und trotzdem sein Schwager sich seines Erbteils bemächtigt hatte, gab man ihm kaum so viel Suppe, dass er nicht verhungerte.

Sein Gesicht war ganz fahl; zwei große weiße Augensterne waren wie Oblaten hineingedrückt. Er blieb gleichgültig gegen die Scheltworte und so in sich gekehrt, dass man nicht wusste, ob er sie überhaupt empfand. Er hatte ja auch nie ihr Gegenteil kennen gelernt. Seine Mutter hatte ihn immer etwas unsanft behandelt und liebte ihn nicht eben sehr; denn auf dem Lande gilt alles, was unnütz ist, für schädlich, und die Bauern täten es am liebsten den Hühnern nach und brächten, wenn sie könnten, alle Gebrechlichen um.

Sobald er seine Suppe herunter hatte, stand er auf und setzte sich – im Sommer vor die Haustür, im Winter an den Ofen, und von dort rührte er sich nicht mehr bis zum Abend. Er blieb ohne Gebärden, ja ohne Bewegungen sitzen; nur seine Augenlider durchlief oft ein nervöses Zucken, während sie über seine weißen Augäpfel herabfielen. Hatte er Geist, Verstand und deutliches Lebensbewusstsein? Diese Frage legte sich nie einer vor.

So ging es einige Jahre lang. Doch sein Stumpfsinn und mehr noch seine absolute Unbrauchbarkeit erbitterten schließlich seine Angehörigen und er wurde bald zur Zielscheibe des Spottes, zum Märtyrer-Popanz, zur willkommenen Beute der angeborenen Niedertracht und barbarischen Freude seiner brutalen Umgebung. Alle Possen, die seine Blindheit ermöglichte, wurden mit ihm angestellt. Und um sich für das, was er aß, bezahlt zu machen, trieben seine Anverwandten während der Mahlzeit ihren Spott mit ihm und foppten ihn zum Vergnügen der Nachbarn und zur Qual für den Wehrlosen.

Alle Bauern aus der Nachbarschaft erschienen zu diesen Belustigungen; man sagte sich von Tür zu Tür Bescheid, und die Küche des Pachthofes war jeden Tag gedrängt voll. Zunächst setzte man einen Hund oder eine Katze auf den Tisch vor den Teller, aus dem der Unglückliche seine Fleischbrühe löffelte. Das Tier, das die Schwäche des Essers bald heraus hatte, kam sachte herangeschlichen und schleckte in stillem Behagen mit, bis ein zu lautes Zungenschnalzen die Aufmerksamkeit des armen Teufels schließlich erregte: dann machte es sich behutsam davon und wich dem Löffel, mit dem der Blinde planlos vor sich hinschlug, ohne viel Mühe aus.

Lautes Gelächter, Gedränge und Getrampel der Zuschauenden, die dicht gedrängt an den Wänden standen, folgte dieser Prozedur, während der Gefoppte, ohne ein Wort zu sagen, wieder zu essen begann, und mit der vorgehaltenen Linken seinen Teller beschützte und verteidigte.

Dann gab man ihm Pfropfen, Holz, Blätter und schließlich Dreck zu essen, was er nicht unterscheiden konnte. Und schließlich, da auch das langweilig wurde und die Späße nicht mehr zogen, begann der Schwager in seiner Wut, dass er ihn ernähren musste, ihn mit Püffen und Schlägen zu traktieren und lachte über die vergeblichen Anstrengungen des Unglücklichen, die Schläge zu parieren oder hinauszugeben. Daraus wurde dann ein neues Spiel, das Maulschellenspiel: Ochsen- und Pferdeknechte, Mägde, alles zog ihm fortwährend die Hände durchs Gesicht, und seine Lider zuckten dann noch heftiger. Er wusste nicht, wohin er sich vor ihnen retten sollte, und ging darum immer mit vorgestreckten Armen, damit ihm keiner zu nahe käme.

Endlich zwang man ihn, zu betteln. An Markttagen stellte man ihn auf die Straßen, und sobald das Geräusch von Schritten oder das Nahen eines Wagens hörbar ward, musste er seinen Hut ziehen und sein: »Bitte um ein kleines Almosen!« herbeten.

Aber der Bauer ist knickerig, und so vergingen oft Wochen, wo er nicht einen Sou heimbrachte. Seitdem wuchs der Hass gegen ihn ins Grenzenlose, Erbarmungslose. Und dies war sein Tod.

Einmal im Winter, als die Erde dicht verschneit und es mörderisch kalt war, führte ihn sein Schwager am frühen Morgen weit fort auf eine Landstraße, wo er um Almosen betteln sollte. Dort ließ er ihn den ganzen Tag über stehen, und als es Nacht wurde, erklärte er seinen Leuten, er hätte ihn nicht wiedergefunden. »Nee«, setzte er hinzu, »um Den brauchen wir uns keine Sorge zu machen. Es wird ihn schon einer mitgenommen haben, wenn ihm kalt war. I wo, der ist nicht draufgegangen. Der wird morgen schon wieder kommen und seine Suppe wollen.«

Er kam aber nicht wieder.

Stundenlang hatte er gestanden und gewartet. Dann, als er fühlte, dass er erfrieren würde, war er blindlings drauf losgegangen. Er konnte den verschneiten Straßenzug unter der Schneedecke nicht erkennen und stürzte in verschneite Gräben, arbeitete sich wieder hoch und suchte stillschweigend nach einem Hause.

Aber der eisige Schnee durchkältete ihn allmählich immer mehr, und als ihn seine schwachen Beine nicht mehr tragen konnten, setzte er sich mitten auf einen Acker, von dem er nicht mehr aufstand.

Bald hatten die weißen Schneeflocken ihn ganz zugedeckt. Sein steif gewordener Körper verschwand unter ihrer dichten Decke, die sich beständig erhöhte, und bald verriet nichts mehr die Stelle, wo der Leichnam lag.

Seine Verwandten stellten zum Scheine Nachforschungen an und suchten acht Tage. Sie weinten sogar. Aber der Winter war rau und es thaute erst spät. So fand sich vorderhand nichts.

Als die Pächtersleute eines Sonntags zur Messe gingen, sahen sie, wie ein großer Rabenschwarm unablässig über der Ebene kreiste und sich dann wie eine schwarze Regenwolke auf einen bestimmten Fleck niederließ, wieder aufflog und immer wieder zurückkehrte.

Die Woche darauf waren sie immer noch da, die unheimlichen Vögel. Der Himmel war schwarz von ihrem Gewimmel, als wären sie von allen vier Winden zusammengeflogen; sie ließen sich mit lautem Gekrächz auf den glänzenden Schnee nieder, wühlten hartnäckig darin herum und befleckten ihn eigentümlich.

Ein Bursch lief hin, um nachzusehen, was sie da machten, und entdeckte den Kadaver des Blinden; er war zerhackt und schon halb aufgefressen. Seine weißen Augäpfel waren von den gefräßigen Schnäbeln herausgehackt…

Und jedes Mal, wenn ich die Lebensfreude der ersten Sonnentage spüre, kommt mir die trübe Erinnerung und der wehmütige Gedanke an diesen Enterbten des Lebens wieder, dessen schauerlicher Tod für alle, die ihn kannten, eine Erlösung war.

*

Der verhängnisvolle Kuchen

Sagen wir, sie hieß Madame Anserre, um ihren wahren Namen nicht bloßzustellen. Sie gehörte zu jenen Pariser Kometen, die einen leuchtenden Schweif hinter sich zurücklassen. Sie dichtete und schrieb Novellen, hatte ein gefühlvolles Herz und war entzückend schön. Sie empfing wenig und auch nur Größen ersten Ranges, solche, die man gemeiniglich Fürsten in irgend einer Sache nennt. Von ihr empfangen zu werden, war ein wirklicher Adelstitel der Intelligenz; wenigstens schätzte man ihre Einladungen so.

Ihr Gatte spielte die Rolle des dunklen Trabanten. Der Gatte eines Sterns zu sein, ist nie leicht. Und doch hatte dieser Gatte keinen schlechten Einfall gehabt: er wollte einen Staat im Staate bilden und seine Berühmtheit für sich haben, eine Berühmtheit zweiten Ranges freilich – aber schließlich konnte er doch auf diese Weise an den Tagen, wo seine Frau empfing, auch empfangen; er hatte sein besonderes Publikum, das ihn schätzte, anhörte und ihm mehr Beachtung schenkte, als seiner glänzenden Gefährtin.

Er hatte sich der Landwirtschaft gewidmet, und zwar der Landwirtschaft im Zimmer. Es gibt ja auch Zimmer-Generale; alle die am grünen Tisch des Kriegs-Ministeriums groß werden und leben, sind ja dieses Schlages; ebenso Zimmer-Marine, siehe das Marine-Ministerium, Zimmer-Kolonisten u. s. w. Er hatte also Landwirtschaft studiert, und zwar tiefgründlich, Landwirtschaft in ihren Beziehungen zu den anderen Wissenschaften, zur National-Ökonomie, zu den Künsten… Die Künste werden ja überall dazwischen gemengt, und selbst die schauderhaften Eisenbahnbrücken werden zu »Kunstwerken« gestempelt! So hatte er es endlich erreicht, dass man ihn einen »tüchtigen Mann« nannte und in technischen Zeitschriften zitierte. Seine Frau hatte es ferner durchgesetzt, dass er zum Mitgliede einer Kommission im Ackerbau-Ministerium ernannt wurde – und dieser bescheidene Ruhm genügte ihm.

Seine Freunde lud er unter dem Vorwande, die Kosten zu verringern, immer an denselben Abenden ein, wo seine Gattin die ihren empfing, doch teilten sie sich alsbald in zwei gesonderte Lager: die Dame des Hauses mit ihrer Suite von Künstlern, Akademikern und Ministern »tagte« in einer Art Gallerie, die im Empire-Styl möbliert und ausgestattet war; während der Herr sich mit seinen Landwirten gewöhnlich in ein bescheidneres Zimmer zurückzog, das als Rauchzimmer diente und von Madame Anserre ironisch das »Landwirtschaftliche Kabinet« genannt wurde.

Die beiden Heerlager waren streng geschieden; nur Herr Anserre, dem jede Eifersucht fern lag, erschien bisweilen in der »Akademie«, wo sich ihm ein Dutzend Hände zum Gruße entgegenstreckten, wahrend die Akademiker es völlig unter ihrer Würde hielten, das Landwirtschaftliche Kabinet zu betreten. Nur ganz selten erschien einer der Fürsten der Wissenschaft, des Gedankens oder anderer Attribute unter den Landwirten.

Diese Empfangs-Abende kosteten wenig; es gab Tee und Kuchen, weiter nichts. Herr Anserre wollte anfänglich zwei Kuchen haben, einen für die Akademie und einen für die Landwirtschaft; aber seine Frau bemerkte ganz richtig, dass damit zwei verschiedene Lager anerkannt würden, und darauf hatte denn ihr Gatte seinen Anspruch fallen lassen. Es wurde also immer nur ein Kuchen herumgereicht, den Frau Anserre zuerst den Akademikern anbot, worauf er dann nach dem Landwirtschaftlichen Kabinet herüberwanderte.

Dieser Kuchen wurde für die Akademiker bald zum Gegenstande der eigentümlichsten Beobachtungen. Frau Anserre schnitt ihn nämlich nie selbst an. Dieses Amtes waltete stets einer der illustren Gäste, und bald wurde es zum gesuchten Ehrenamte, das jeder der Reihe nach kürzer oder länger bekleidete, meist drei Monate lang, selten länger. Merkwürdig war, dass das Privilegium, den Kuchen zu schneiden, eine Fülle von anderen Vorrechten mit sich brachte und dem damit betrauten den Königs- oder doch Vize-Königs-Rang zu verleihen schien. Der regierende Zerleger führte das lauteste Wort; es war ein ausgesprochener Kommandoton; und alle Gunstbeweise der Herrin fielen ihm zu, alle.

Halblaut und hinter den Türen nannte man diese intimen Günstlinge des Hauses die »Kuchen-Favoriten«, und jeder Favoriten-Wechsel rief in der Akademie große Umwälzungen hervor. Das Messer wurde zum Szepter, das Gebäck zum Wahrzeichen der Macht; die Erwählten wurden lebhaft beglückwünscht. Herr Anserre war natürlich ausgeschlossen, trotzdem er auch seine Portion aß.

Der Kuchen wurde der Reihe nach von Poeten, Malern und Romanciers zerlegt. Ein großer Komponist teilte die Portionen eine Zeit lang ein; ein Gesandter folgte ihm im Amte. Bisweilen kam auch ein weniger berühmter, aber darum nicht minder eleganter und gesuchter Herr vor den symbolischen Kuchen zu sitzen, einer von denen, die man je nach der herrschenden Mode einen wahren Gentleman, einen perfekten Kavalier, einen Dandy oder sonstwie nennt. Jeder von ihnen schenkte während seiner kurzlebigen Herrschaft dem Gatten etwas mehr Beachtung; dann, wenn die Stunde seines Falles gekommen war, übergab er das Messer einem anderen und verlor sich wieder in der Menge von Vasallen und Anbetern der »schönen Frau Anserre«.

So währte es lange, sehr lange. Aber die Kometen leuchten nicht immer mit demselben Glanze. Alles auf Erden hat sein Ziel. Auch hier konnte man beobachten, wie der Eifer der Kuchenschneider allmählich nachließ, wie sie bisweilen zu zögern schienen, wenn ihnen der Kuchenteller gereicht ward, wie das einst so beneidete Amt immer weniger gesucht, immer weniger lange behauptet wurde und der Stolz, es anzunehmen, immer mehr nachließ. Umsonst verschwendete Madame Anserre Lächeln und Liebenswürdigkeit; bald wollte keiner mehr aus freien Stücken schneiden. Wer neu hinzukam, schien sich direkt zu weigern, und die alten Favoriten erschienen einer nach dem anderen wieder im Amte, wie entthronte Fürsten, die man für Augenblicke wieder auf den Thron erhebt. Dann wurden die Erwählten selten, ganz selten. Einen Monat lang schnitt Herr Anserre – o Wunder! – selbst den Kuchen, bis er es schließlich überdrüssig wurde und man eines schönen Abends Madame Anserre – »die schöne Madame Anserre!« – höchst eigenhändig ihren Kuchen schneiden sah!

Aber das war ihr höchst langweilig, und am nächsten Abend setzte sie einem ihrer Gäste dermaßen zu, dass er ihre Bitte nicht ausschlagen mochte.

Indessen war das Symbol zu gut bekannt und man blickte sich mit ängstlichen, ratlosen Gesichtern von unten her an. Den Kuchen zu schneiden, war ja nicht gefährlich, aber die Vorrechte, unter denen diese Gunst bisher vergeben worden, beängstigten jetzt, sodass die Akademiker, sobald die Platte nur erschien, sich in wirrem Knäuel in das Landwirtschaftliche Gemach flüchteten, wie um sich hinter dem beständig lächelnden Gatten zu verstecken. Und wenn Madame Anserre sich bestürzt auf der Schwelle zeigte, den Kuchen in der einen Hand haltend, das Messer in der anderen, so schien sich alles um ihren Gatten zu scharen, wie um ihn um Schutz zu bitten.

So vergingen Jahre. Niemand wollte mehr den Kuchen schneiden, aber immer noch suchte sie, die man galanter Weise immer noch die »schöne Frau Anserre« nannte, aus alter Gewohnheit mit flehenden Blicken einen Ergebenen, der das Messer ergriffe – und jedes Mal entstand dieselbe Bewegung im Umkreise: sobald die verhängnisvolle Frage auf ihre Lippen trat, begann eine allgemeine geschickte Flucht voller Listen und Manöver.

Eines Abends nun wurde ein blutjunger Mensch, ein »reiner Tor«, bei Frau Anserre eingeführt, dem das Geheimnis des Kuchens noch unbekannt war. Als nun der Kuchen erschien und Madame Anserre Platte und Backwerk aus den Händen des Dieners nahm, blieb er ruhig in ihrer Nähe. Vielleicht glaubte sie, er wüsste bescheid und kam lächelnd und mit bewegter Stimme auf ihn zu.

– Wollen Sie die Liebenswürdigkeit haben, lieber Herr, und diesen Kuchen aufschneiden?

– Aber gewiss, gnädige Frau, mit dem größten Vergnügen! erwiderte dieser, entzückt über die Ehre, die ihm zuteil ward, zog die Handschuhe aus und begann eifrig zu schneiden.

Fern in den Ecken der Gallerie erschienen im Rahmen der Tür, die nach dem Landwirtschaftlichen Zimmer ging, ein paar verblüffte Gesichter. Dann, als man sah, dass der Neuling unverzagt drauf losschnitt, kam alles schnell näher.

Ein alter, spaßhafter Dichter schlug dem Neubekehrten lustig auf die Schulter.

– Bravo, junger Mann! sagte er ihm ins Ohr.

Alles blickte ihn neugierig an; selbst der Gatte schien überrascht. Und er selbst wunderte sich über die besondere Beachtung, die ihm plötzlich von allen Seiten zuteil wurde; vor allem konnte er sich nicht erklären, warum ihn die Herrin des Hauses durch ausgesprochene Zuvorkommenheit, augenscheinliche Gunstbezeugungen und eine Art stummer Dankbarkeit auszeichnete. Schließlich aber hat er es doch begriffen.

Wann und wo ihm diese Offenbarung kam, ist unbekannt; aber als er am nächsten Abend wieder erschien, machte er einen etwas betretenen, fast verschämten Eindruck und blickte unruhig um sich. Als die Teestunde schlug und der Diener erschien, ergriff Madame Anserre mit holdem Lächeln die Platte und suchte ihren jungen Freund mit den Augen. Er war aber so schnell entflohen, dass er nicht mehr zu sehen war. Da stand sie auf und ging ihm entgegen. Sie fand ihn bald in der äußersten Ecke des Landwirtschaftlichen Zimmers. Er hatte seinen Arm in den ihres Gatten gelegt und drang ängstlich in ihn, welche Mittel zur Vertilgung der Reblaus die besten wären.

– Mein lieber Herr, kam Madame Anserre an, würden Sie so liebenswürdig sein, diesen Kuchen zu schneiden?

Er wurde rot bis an die Ohren, stotterte ein paar Worte und verlor den Kopf. Herr Anserre erbarmte sich seiner und wandte sich zu seiner Frau.

– Meine Teuerste, sagte er, es wäre sehr schön, wenn du uns nicht stören wolltest: wir sprechen über Landwirtschaft. Lass den Kuchen doch von Baptist schneiden.

Seit dem Tage schnitt kein Mensch mehr den Kuchen im Hause Anserre.

*

Der Schäfersprung

Die Küste von Dieppe bis Le Havre bildet ein ununterbrochenes Steilufer von etwa hundert Meter Höhe, das senkrecht wie eine Mauer zum Meere abfällt. Von Zeit zu Zeit wird diese starre Felslinie plötzlich unterbrochen, und ein kleines, enges Tal mit steilen Hängen, die mit kurzem Gras und Meerbinsen bedeckt sind, kommt von der bebauten Hochfläche herab und mündet schluchtartig, wie das Bett eines Gießbachs, in das Ufergeröll. Diese Täler sind von der Natur selbst geschaffen. Ihre Ränder sind von den Gebirgsbächen gehöhlt, welche die Reste des stehenden Hochufers fortgespült und den Wassern ein Bett bis zum Meere gegraben haben, das den Menschen jetzt als Weg dient. Bisweilen klemmt sich ein Dorf in den engen Talkessel, in dem der volle Seewind sich fängt.

Ich habe einen ganzen Sommer in einem dieser Küsteneinschnitte verbracht; ich wohnte bei einem Bauern, dessen Haus der See zugekehrt lag, sodass ich von meinem Fenster aus zwischen den grünen Talhängen ein großes Dreieck dunkelblauen Wassers erblickte, das oft von weißen Segeln wimmelte, die von der Sonne getroffen in der Ferne vorüberzogen.

Der Weg zum Meere lief auf der Sohle der Schlucht und versank dann plötzlich zwischen zwei senkrechten Mergelwänden wie ein tiefeingeschnittenes Geleise, um alsdann auf einen schönen Kiesplatz zu münden, dessen Steine durch das Jahrhunderte lange Spiel der Wogen kugelrund abgeschliffen und poliert waren. Diese tiefe Hohle hieß der »Schäfersprung«. Die Geschichte, der sie ihren Namen verdankt, ist folgende.

*

Früher, so sagte man mir, herrschte in diesem Dorfe ein junger fanatischer und gewalttätiger Priester. Voll Hass auf alle, die nach den Naturgesetzen und nicht nach den Gesetzen seines Gottes lebten, war er aus dem Seminar gekommen. Er war von unbeugsamer Strenge gegen sich selbst und von unversöhnlicher Unduldsamkeit gegen andere. Eines vor allem erfüllte ihn mit Wut und Abscheu: die Liebe. Hätte er in Städten, im Schoße der raffinierten Kulturmenschheit gelebt, welche die brutalen Akte, die uns die Natur gebietet, in den zarten Schleier des Gefühls und der Zärtlichkeit zu hüllen weiß, hätte er im Halbschatten der großen, eleganten Kirchenschiffe im Beichtstuhl gesessen und die duftenden Sünderinnen gehört, deren Vergehen sich durch die Anmut ihres Falles und die ideale Einkleidung der höchst materiellen Umarmung zu mildern scheint, so wäre jene rasende Empörung, jene zügellose Wut vielleicht nicht über ihn gekommen, wenn er der unsauberen Umarmung des Gesindels im Schlamm eines Straßengrabens oder auf dem Stroh einer Scheune gegenüberstand.

Er hielt sie durchaus für Vieh, diese Menschen, welche die Liebe nicht kannten, und sich nach Art der Tiere vereinigten; er hasste sie wegen ihrer Seelen-Rohheit, wegen der eklen Befriedigung ihrer Lust, wegen der widerlichen Freude, die sie noch als Greise empfanden, wenn sie von diesen Dingen sprachen.

Vielleicht auch ward er selbst wider Willen von ungestillten Gelüsten gepeinigt und durch den Kampf seines keuschen, aber despotischen Geistes mit seinem widerspänstigen Körper dumpf gequält.

Denn alles, was auf das Fleisch Bezug hatte, empörte ihn, brachte ihn außer sich, und seine wilden Predigten voller Drohungen und wütender Anspielungen riefen das höhnische Lachen der Dirnen und Burschen hervor, die sich durch die Kirche hin verstohlene Blicke zuwarfen. Und wenn die Pächter in ihrer blauen Bluse und die Pächtersfrauen in ihrem schwarzen Mantel Sonntags aus der Messe heimkehrten und auf ihre Hütte zusteuerten, deren Schornstein lange Strähnen bläulichen Rauches durch die Luft wob, dann sagten sie sich wohl: »Darin versteht er keinen Spaß, der Herr Pfarrer.«

Einmal nun geriet er um nichts so außer sich, dass er fast die Besinnung verlor. Er wollte einen Kranken besuchen. Als er den Pachthof betrat, wo der Kranke lag, bemerkte er einen Haufen Kinder aus dem Hause und der Nachbarschaft, die um die Hundehütte herumstanden. Sie rührten sich nicht und blickten mit gespannter und stummer Aufmerksamkeit auf etwas, das am Boden lag. Der Priester trat näher und erblickte die Hündin, die gerade warf. Sie lag vor ihrer Hütte. Fünf Junge krochen bereits um die Mutter herum, die sie zärtlich leckte und gerade in dem Augenblick, wo der Pfarrer seinen Kopf über die Köpfe der Kinder hinausreckte, noch ein sechstes Junges zur Welt brachte. Da fing der ganze Schwarm vor Freude an zu schreien und in die Hände zu klatschen: »Da kimmt noch eins! Da kimmt noch eins!« Es war dies eine Belustigung für sie, eine ganz natürliche Belustigung ohne irgendwelche unreine Beimischung. Sie sahen dieser Geburt zu, wie sie Äpfel hätten fallen sehen. Aber der Mann im schwarzen Rocke erbebte vor Entrüstung und verlor völlig den Kopf. Er erhob seinen blauen Regenschirm und schlug damit wütend auf die Kinder ein. Da liefen sie, was sie laufen konnten. Dann wandte seine Wut sich gegen die niedergekommene Hündin. Er schlug bald mit der Rechten, bald mit der Linken auf sie los, und als das Tier, das an der Kette lag und nicht fortlaufen konnte, sich stöhnend wehrte, trampelte er darauf herum und zertrat es mit seinen Füßen – wobei noch ein letztes Junges zur Welt kam; dann gab er ihm mit dem Hacken den Rest. Den blutigen Körper ließ er inmitten der Neugeborenen liegen, die kläglich piepsend herumtapsten und bereits nach den Brüsten der Mutter suchten.

*

Eine seiner Gewohnheiten war, lange Ausflüge zu machen; er ging dann mit großen Schritten und wilder Miene durchs Feld. Eines Abends im Mai nun, als er von einem solchen weiten Spaziergang zurückkehrte und das Steilufer entlang ging, um das Dorf zu gewinnen, überfiel ihn ein furchtbarer Guß. Kein Haus war in Sicht, überall nackte Küste, von Wetterströmen zerspült.

Das Meer ging hoch und rollte seine Schaumkämme. Große finstre Wolken zogen vom Horizont heran und verdoppelten den Regen. Der Wind pfiff und heulte und legte die jungen Saaten nieder, schüttelte den triefenden Abbé und presste seinen durchnässten Rock gegen seine Beine, erfüllte seine Ohren mit Sturmgeheul und sein Herz mit trunkener Erregung.

Er riss sich den Hut ab und bot seine Stirn dem Gewitter preis, während er sich allmählich dem Abstieg ins Niederland näherte. Doch da packte ihn ein Windstoß mit solcher Gewalt, dass er nicht mehr weiter kam, und da er plötzlich eine Schafhürde und daneben den Schutzkarren eines Schäfers erblickte, lief er darauf zu, um Unterschlupf zu finden.

Die Hunde, die der Orkan peitschte, schlugen nicht an, als er nahte, und ließen ihn ungehindert an die Hütte, eine Art Hundehütte auf Rädern, wie sie die Schäfer im Sommer von Weide zu Weide mitschleppen.

Über einem Trittbrett öffnete sich die niedrige Tür, sodass man das Stroh darinnen erkennen konnte. Der Priester wollte hineinschlüpfen – als er plötzlich im Dunkel des Raumes ein Liebespärchen gewahrte. Da klappte er den Wetterschirm in jäher Entschlossenheit zu, legte den Riegel davor, spannte sich zwischen die Arme der Schubkarre und legte sich weit vornübergebeugt davor. Er zog wie ein Pferd und rannte, unter seinem feuchten Tuchrock keuchend, dem jähen Steilfall des todbringenden Abhangs entgegen. Das überraschte Liebespaar glaubte wohl, ein Vorübergehender machte sich einen Scherz, und trommelte mit den Fäusten gegen die Wände des Holzhauses.

Als er den Kamm des Abfalls erreicht hatte, ließ er das Wanderhaus fahren, und nun schoss es den schrägen Hang hinunter, in immer schnellerer Fahrt, in rasendem Laufe dahinrollend, bald hochspringend und stolpernd, wie ein Tier, und mit den Armen aufschlagend.

Ein alter Bettler, der in einem Graben hockte, sah es über seinen Kopf hinweg sausen und hörte das entsetzte Geschrei in dem hölzernen Kasten.

Plötzlich prallte es auf, verlor ein Rad, legte sich auf die Seite und begann wie eine Kugel bergab zu rollen, wie ein entwurzeltes Haus vom Gipfel eines Berges herunterrollen würde. Am anderen Rande des untersten Hohlweges sprang es auf und flog in hohem Bogen auf den Kies, wo es wie ein Ei zerplatzte.

Dort hob man die Liebenden auf. Sie waren zerschlagen und zermalmt, alle Glieder gebrochen, aber immer noch eng verschlungen. In ihrer Angst hatten sie die Arme um den Nacken geschlagen, als wäre es aus Liebe geschehen…

Der Pfarrer erlaubte nicht, dass ihre Leichen in die Kirche kamen, auch verweigerte er den Segen an ihren Särgen. Und am Sonntag bei der Predigt sprach er donnernd vom sechsten Gebote Gottes des Herrn und drohte den Liebenden mit rächend erhobenem Arm und geheimnisvoller Miene, indem er ihnen das Beispiel der beiden Unglücklichen vorhielt, die in ihrer Sünde gestorben waren.

Als er die Kirche verließ, nahmen zwei Gendarmen ihn fest. Ein Zollwächter, der im Guckloch gelegen hatte, hatte alles gesehen. Er wurde mit Zuchthaus bestraft.

*

Und der Bauer, von dem ich diese Geschichte habe, setzte ernst hinzu:

– Ich habe ihn noch gekannt, Herr, ich selbst. Er war ein strenger Mann und von der Liebe wollte er überhaupt nichts wissen.

*

Aus alten Tagen

Meine liebe Colette!

Ich weiß nicht, ob du dich eines Verses aus Sainte-Beuve entsinnst, den wir zusammen gelesen haben, und der sich meinem Gedächtnis fest eingeprägt hat; denn er sagt mir Manches, dieser Vers, und oft hat er mein armes Herz beruhigt, besonders in der letzten Zeit. Er heißt:

»Im selben Haus geboren werden, leben Und sterben…«

Hier bin ich nun ganz allein in diesem Hause, in dem ich geboren bin, gelebt habe und auch zu sterben gedenke. Es ist nicht alle Tage heiter, aber es ist süß; denn ich bin von Erinnerungen umgeben.

Mein Sohn Henry ist Advokat; er besucht mich jährlich zwei Monate. Jeanne wohnt mit ihrem Manne am anderen Ende Frankreichs; sie besuche ich jeden Herbst. So bin ich denn hier allein, ganz allein, aber vertraute Gegenstände umgeben mich und erzählen mir unausgesetzt von den Meinen, von den Toten wie von den fernen Lebenden.

Ich lese nicht mehr viel, aber ich denke viel, oder besser, ich träume! Freilich nicht in meiner Art von ehedem. Du kennst ja unsere abenteuerlichen Grillen, unsere Pläne, die wir schmiedeten, als wir zwanzig Jahre alt waren, all die glücklichen Aussichten, die sich uns eröffneten!

Von alledem ist nichts in Erfüllung gegangen, oder vielmehr, es ist alles anders gekommen, weniger süß und poetisch, aber doch zufriedenstellend, wenn man sein Schicksal zu nehmen weiß.

Denn weißt du, warum wir Frauen so oft unglücklich sind? Weil man uns in der Jugend zu viel an das Glück glauben lehrte. Wir sind nicht mit dem Gedanken erzogen worden, dass der Mensch zu kämpfen, zu harren und zu leiden hat. Und unser Herz bricht beim ersten Stoße. Mit offener Brust erwarten wir Ströme von glücklichen Ereignissen, und es kommen immer nur halbwegs gute. Dann weinen wir gleich. Das Glück, das wahre Glück unserer Träume habe ich erst lernen müssen. Es besteht nicht in einem glücklichen Ereignis, denn die sind sehr selten und von kurzer Dauer, sondern einfach im steten Erwarten einer Reihe von guten Dingen, die niemals kommen. Glück, das ist das glückliche Warten, das ist ein Dunstkreis von Hoffnungen, also die Illusion ohne Ende. Ja, meine Liebe, es gibt nichts Gutes, als die Illusionen, und so alt ich bin, mache ich mir noch alle Tage welche; nur hat sich ihr Gegenstand geändert, denn meine Wünsche sind nicht dieselben geblieben. Ich sagte dir schon, dass ich die meiste Zeit mit Träumen verbringe. Was soll ich auch andres tun? Ich habe dazu zwei Arten. Ich will sie dir nennen: vielleicht, dass sie dir nützlich sind.

Die erste ist sehr einfach; sie besteht darin, dass ich mich in einen niedrigen Lehnstuhl, der meinen alten Knochen weich genug ist, vor mein Kaminfeuer setze und meine Blicke auf Das zurück schweifen lasse, was dahinter liegt.