Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

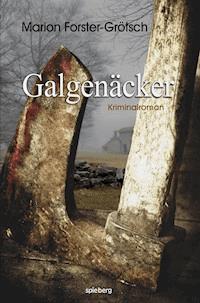

- Herausgeber: Spielberg Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Regensburg, 1943 »Räuber-Rotzbart. Das passte prima zu diesem Hitler mit seiner braunen Uniform und der blutroten Armbinde. Wenn`s nach mir gegangen wäre, hätte ich mir für Deutschland weder eine Herren- noch eine Damenrasse gewünscht, sondern eine Pferderasse! Eine schneeweiße mit bunten Punkten drauf. Aber mich hat ja niemand gefragt. Selbst schuld!« Diese Geschichte erzählt von der innigen Freundschaft zwischen zwei Kindern zur Zeit des Nationalsozialismus in Regensburg. Weil sie die Realität nicht verstehen, basteln sie sich ihre eigene kleine Welt - fern von Gewalt, Hass und jeglicher Propaganda.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vollständige eBook Ausgabe 2018

© 2018 SPIELBERG VERLAG, Neumarkt/Regensburg

Korrektorat: Sigrid Müller

Umschlaggestaltung: Ronja Schießl

Illustrationen i. Innenteil: Marion Forster-Grötsch

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung

Marion Forster-Grötsch wurde in Regensburg geboren. Zusammen mit ihren drei »M`s«, Mann und zwei Mädels, lebt sie in der Nähe von Regensburg.

Die Autorin hat bereits vier Jugendbücher und zwei Krimis für Erwachsene veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

1938: Damals war alles anders!

Herrje – die Schule ruft!

Max verwuschelt meine Gedanken…

Max, mein Märchenprinz!

Räuber-Rotzbart mit voller Windel und Hirsebrei-verschmiertem Gesicht

Eine dumme Idee!

Etty wird verhaftet

Der Wunder-Arzt

Spurlos verschwunden

Herrje! Krankenhaus-Muff!

Der Hunger-Dieb

Der Aufmarsch der Bekloppten

Und dann kam der Abend, der alles veränderte…

Und plötzlich stand er da…

Ab jetzt war es nicht mehr lustig!

Und dann kamen meine Albträume…

Es kommt noch schlimmer:

Was ist ein Jude?

Ab jetzt war ich nur noch die ›Judenfreundin‹!

Meine Gedanken wurden immer klarer…

Sprachlos…

Samuel, mein Märchenprinz…

Was ich noch sagen will …

Hintergrund - Regensburger Stolpersteine

Prolog

Damals war ich zehn Jahre alt. Also eigentlich schon groß und klug genug, um Dinge, die so schreckliches Leid verursachten, zu verstehen. Aber die Erwachsenen sprachen nicht darüber und bauten eine Mauer des Schweigens um sich herum auf. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich ein Kind war, das ziemlich wirre Gedanken hatte. Ein Matsch-Quatsch-Kopf-Mädchen sozusagen. Ich erlebte Situationen, die ich mit großen Augen beobachtete, ohne die Hintergründe zu begreifen. Was blieb mir also anderes übrig, als mir meine eigene kleine Welt zusammenzubasteln. Sie war zugegebenermaßen etwas schräg, passte aber haargenau in diese Zeit, in der ich groß wurde. Damals lebte nämlich dieser fiese Räuber Rotzbart mit seinen widerlichen Finsterlingen…

1

1938: Damals war alles anders!

Regensburg – welch wunderschöne Stadt! Klar gibt es noch großartigere Flecken auf dieser Welt. Ist doch logisch. Aber woandershin hatten mich meine kleinen Füße bisher noch nicht getragen. Für mich waren die reißende Donau, die sich unter der Steinernen Brücke hindurchquetschte, und die beiden Spitzen des Doms von Sankt Peter einfach das Unglaublichste, das es gab!

Mit meinen nackten Beinchen und dem grauen kurzen Leinenkleid, das mir Mama genäht hatte, durchstreifte ich die engen Gassen der Stadt, kannte jeden Straßenverkäufer beim Namen, bekam hier und da eine Karotte oder eine Zuckerstange zugesteckt und hielt oft am Ufer der Donau inne, wo ich vorsichtig meine tiefschwarzen Füße ins Wasser hielt, um meine Sohlen zu säubern. Aber nur ganz vorsichtig, denn schwimmen konnte ich nicht und schließlich wollte ich nicht als Wasserleiche im Schwarzen Meer enden. Dorthin nämlich fließt die Donau. Unaufhaltsam und ohne Rücksicht auf Verluste. Der alte Otto vom Kramerladen in der Brückengasse beobachtete mich dabei immer lächelnd.

»Pass bloß auf, dass die Donau nicht schwarz wird«, scherzte er einmal. »Bei dem Dreck zwischen deinen Zehen!«

Ich zog beleidigt den Kopf ein. Der olle Otto! Der hatte ja wirklich gar keine Ahnung! Das riesige Gewässer, in das die Donau fließt, heißt zwar Schwarzes Meer, aber der Name kam sicherlich nicht von meinen schmutzigen Füßen! Größere Angst machte mir die Vorstellung, in diesen Strom hineinzufallen. Wahrscheinlich wäre ich dann auf dem Weg von Österreich nach Ungarn an einem dicken Ast hängengeblieben, der mich irgendwann versenkt hätte wie einen vollen Kartoffelsack. Meine arme Mama! Sie hätte mich in dieser Plörre niemals mehr gefunden. Herrje! Kurzum, ich wollte nicht riskieren, dass meine Mutter sich hier in Regensburg die Augen ausheulte, während ich ziellos zwischen Regensburg und dem Schwarzen Meer herumtrieb, nur weil ich zu doof war, mich richtig an einem Ast festzuhalten.

In Regensburg, nahe Stadtamhof, lebte ich schon seit meiner Geburt. Eine richtige Familie hatte ich leider nie. Eine Familie bestand für mich aus einem Vater, einer Mutter und einer Horde schreiender Bälger. Fehlanzeige! Ich besaß nur einen Teil aus dieser Sammlung: meine Mama. Mein Papa machte sich aus dem Staub, als er erfuhr, dass ich unterwegs war. Das war eine Schande für meine Mutter! Ein Kind in die Welt zu setzen, ohne den passenden Mann zu haben, war damals unerhört. Sofort zerrissen sich die alten Waschweiber in den dunklen Gassen ihre Mäuler darüber. Aber Mama wollte niemals zum Stadtgespräch werden. Eher war sie bemüht, überhaupt nicht aufzufallen. Meine Mutter war Dienstmädchen bei einem reichen Fabrikbesitzer, wie es einige in Regensburg und Umgebung gab. Die Herrschaften waren jedoch feine Menschen und so durfte sie bei ihnen arbeiten, bis die Wehen einsetzten. Ich kam im feuchten Keller des prunkvollen Anwesens zur Welt. Kein schöner Ort, ich weiß. Aber was kann ich dafür? Ich habe mir das schließlich nicht ausgesucht! Mama erzählte mir, dass ich kurz vor Weihnachten 1932 geboren wurde.

»Draußen fielen zarte Schneeflocken vom Himmel und puderten die tiefroten Dächer der Regensburger Patrizierhäuser zart weiß«, sagte sie oft versonnen, wenn sie im Winter zum Fenster hinaussah. »Doch hier drinnen war es kalt und dunkel. Der Geruch von faulen Kartoffeln begleitete jeden meiner Schreie, mit dem ich dich in die Welt hinauspresste.«

Wundert euch nicht darüber. Eine Geburt ist wirklich nichts Angenehmes, das hat mir Mama jedenfalls erzählt. Wahrscheinlich war das auch der Grund dafür, dass sie mich niemals richtig gemocht hat. Vielleicht erinnerte ich sie aber auch viel zu sehr an den Lumpen, der mich in die Welt gesetzt hatte. Also ich meine jetzt keinen Wischlappen oder so, sondern meinen Papa, der mich gezeugt hat.

»Du siehst ihm sehr ähnlich, deinem Vater«, sagte Mama manchmal, wenn sie mich schweigend beobachtete.

Ich kann es nicht bestätigen, denn ich habe ihn niemals kennengelernt. Man legte mich also kurz nach der Geburt in die Hände eines Dienstmädchens. Sie hieß Etty. An sie erinnere ich mich noch sehr gut. Weil meine Mutter schon bald wieder im Haus arbeiten musste, wurde Etty meine Ersatzmama. Sie hatte immer ein offenes Ohr für mich. Und gebende Hände. Ich kann die vielen Male nicht zählen, in denen sie mir heimlich ein frisches Küchel oder ein dick beschmiertes Butterbrot zusteckte. Wenn ich Sorgen hatte, war sie es, die mich tröstete.

»Na, meine kleine Prinzessin«, lächelte Etty dann. »So traurige Augen passen doch nicht zu einem so schönen Mädchen.«

Anschließend schlang sie ihre Arme um mich und hielt mich ganz fest. Moment-bleib-stehen-Gefühle überwältigten mich dann jedes Mal aufs Neue.

Mein Zuhause war eine Villa. Wenn ihr aber jetzt glaubt, ich residierte dort wie eine reiche Gräfin, habt ihr euch geirrt. Mama und ich bewohnten ein kleines, spärlich eingerichtetes Kämmerchen in einem Nebengebäude, direkt unterhalb des Dachs. Es war so eng, dass Mama und ich uns ein kleines, hölzernes Bett teilen mussten. Ich schlief an der Wand. Während der Nacht rückte ich nah zu meiner Mutter heran, sodass sie fast aus dem Bett fiel. Ich suchte ihre Kuschel-Mama-riecht-gut-Wärme. Aber immer wieder schob sie mich beiseite, denn der enge Körperkontakt war ihr unangenehm.

»Marlene!«, schimpfte sie. »Ich hab überhaupt keinen Platz hier!«

Aber ich atmete so gerne ihren Duft ein. Den Geruch nach frischer Wäsche. Wenn sie mit einem dampfenden Bügeleisen die Kleider der Herrschaften geglättet und in die großen Wäscheschränke sortiert hatte, roch sie immer nach Sommer – meiner liebsten Jahreszeit. Im Sommer musste ich nicht frieren. Das bedeutete: Gras zwischen den nackten Zehen zu fühlen, harte Weizenhalme in den Mund zu stecken und die Vögel bei ihrem Geschwätz zu belauschen. Das war nicht wörtlich gemeint. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich das Gezwitscher der Vögel verstehe, oder? Aber ich war gut darin, mir über Dinge und Namen, die ich hörte, irre Geschichten auszudenken. Das war komisch und auch irgendwie völlig abgefahren. Meine Mama verdrehte immer die Augen, wenn ich Wörter erfand, die es in Wirklichkeit gar nicht gab.

»Marlene«, mahnte sie. »Es ist nicht gut, wenn Mädchen keine klaren Gedanken im Kopf haben. Ich werde dir die Flausen schon noch austreiben. Glaub mir.«

Sie hat es nicht geschafft, so sehr sie sich auch bemühte. Vier-Monate-dauer-miese-Laune-Zeit war zum Beispiel so ein Wort. Ich bezeichnete damit den Winter. Ich hasste ihn. Ein Monster namens Grau fesselte mich sprichwörtlich an einen Marterpfahl, an dem ich zusammen mit Herrn Trauer und Frau Melancholie gefangen war. Einfach furchtbar! Sobald aber die ersten Knospen an den Bäumen zu entdecken waren, lösten sich diese unsichtbaren Seile und ich lief den beiden Trauerklopsen davon!

»Auf Nimmerwiedersehen, Herr Trauer und Frau Melancholie!«, jauchzte ich in Gedanken. »Ich hoffe, ich sehe Sie so bald nicht wieder!«

Und dann folgte meine Verwandlung. Kluge Leute würden es als Metamorphose bezeichnen. Ich glich einem Clown, dessen Lachen von meinen zwei Ohren begrenzt wurde, sprang wie eine Sprungfeder fröhlich auf den Brettern des Dachbodens herum und sang den ganzen Tag wundersame, selbst erfundene Lieder. Die Wärme des Sommers bedeutete: weg mit den dicken, schweren Daunendecken! Herbei mit den dünnen Wolldecken, in die ich mich einkuschelte und die meine kleinen Zehen streichelten.

Mama musste in dem prächtigen gelben Jugendstilgebäude mit den weißen Lisenen für die beiden Herrschaften schuften. Deren Töchter und Söhne waren bereits verheiratet und schon lange ausgezogen. Bis ich in die Schule kam, war der Schuppen, in dem Mamas Dienstherr allerlei Plunder und Schrott aufbewahrte, mein Spielplatz. Wundert euch deswegen nicht, aber was soll man denn tun, wenn man den ganzen Tag allein ist? Die unzähligen Dinge, die ich dort aufstöberte, gehörten mir. Es war sozusagen das einzige, das ich neben meinen irren Geschichten im Kopf besaß. Und – sie warteten förmlich darauf, wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt zu werden.

Mein Lieblingsplatz war der Dachboden des Schuppens. Dort hatte ich mir aus Brettern einen Verschlag zusammengehämmert, den ich liebevoll »mein Schlösschen« nannte. Zugegebenermaßen glich dieses Häuschen einem windschiefen futuristischen Kunstwerk. Jedes Mal hatte ich Sorge, dass es der kleinste Windhauch umhauen würde. Aber es gehörte mir. Mir ganz allein. Ich musste nur auf eine kleine Leiter klettern, um dorthin zu gelangen. Sobald ich auf dem Balken stand, zog ich sie laut ächzend hoch und legte sie neben dem Schlösschen ab. Sie bildete sozusagen die Zugbrücke.

»Wenn ich so weitermache, bekomme ich bald Muskeln wie ein Profiboxer«, murmelte ich jedes Mal, wenn ich schnaufend ins Heu plumpste. Dabei musterte ich kritisch meine dürren Oberärmchen. »Ich glaube nicht, dass Prinzessinnen früher so hart schuften mussten, oder Maunzi?«

Maunzi war die schwarze Katze der Herrschaften. Sie sah mich mit müden Augen an und gähnte ausgiebig. Die hatte es leicht. Sie musste schließlich keine schweren Leitern schleppen! Doch das hätte ich Maunzi niemals ins Gesicht gesagt, denn ich war so froh, dass sie mir dort oben im Schuppen Gesellschaft leistete – auch wenn sie meist friedlich schlief. Oft legte ich mich neben sie ins Heu und beobachtete, wie die Sonnenstrahlen mit dem Staub um die Wette tanzten. Hier war es so friedlich und ruhig, dass mir manchmal Tränen in die Augen stiegen. Ich tat mir dann immer selbst leid, denn ich war sehr einsam. Niemals gehörte Mama mir allein. Ich musste sie immer mit jemandem teilen.

Sobald sie wie jeden Morgen gegen fünf Uhr die Kammer verließ, um das Frühstück aufzutischen und den Herrschaften bei der morgendlichen Toilette zu helfen, sank meine Laune auf den Gefrierpunkt.

»Können sie nicht einmal alleine aufs Klo gehen?«, fragte ich trotzig, als Mama nach einem kurzen Klingeln zu den Herrschaften eilte. »Ich schaffte das schon mit zwei Jahren!«

Mama verdrehte die Augen.

»Marlene«, seufzte sie. »Toilette machen bedeutet doch nicht, dass ich ihnen beim Pinkeln helfe! Ich unterstütze sie beim Waschen und Ankleiden.«

»Und warum tun sie das nicht allein?«, murrte ich.

»Warte nur mal ab, bis du alt bist! Vielleicht kannst du dir das Kleid dann auch nicht mehr selbst über den Kopf ziehen. Sieht doch doof aus, wenn man mit einem riesigen Schal um den Hals herumläuft, der eigentlich ein Kleid ist, oder?«

Mama zog die Brauen nach oben und zwinkerte mir zu. Ein Hauch von Heiterkeit huschte über ihr Gesicht. Ich dachte kurz nach. In Ordnung – dieses Mal musste ich Mama wirklich Recht geben. Ich ließ mich wieder in die Kissen fallen, drehte mich zur Seite und schlief weiter. Als ich aufwachte, fühlte ich mich wie eine Prinzessin, die in einem riesigen Turm eingesperrt war.

»Eines Tages wird schon ein Prinz kommen, der mich aus meinem Verlies befreit«, redete ich mir ein.

Und es kam ein Prinz. Doch leider war es keiner für mich, sondern für meine Mama. Er war einer von der ganz miesen Sorte, denn wer träumt schon von einem Königssohn mit zerlumpten Klamotten und gelben Zähnen?

»Marlene«, flötete Mutter eines Abends kurz vor dem Zubettgehen. »Ich habe einen Mann kennengelernt.«

Dabei guckte sie sehr verliebt und klimperte verlegen mit den Augen. Mein Herz schlug schneller. Mama hatte sich verliebt und das bedeutete, dass sie glücklich war. Sonst machte sie immer ein sehr leidendes Gesicht. So, als hätte sie tausend Warzen auf den Fußsohlen.

»Jürgen heißt er und arbeitet als Tagelöhner«, sagte sie mit gläsernen Augen.

Aha, dachte ich. Ein Taugenichts, der keine feste Arbeit hat. Auf den war ich gespannt wie ein Flitzebogen.

Und dann kam dieser Kerl eines Abends in unser kleines Kämmerchen gestolpert und stand mir gegenüber. Ich mochte ihn von Anfang an nicht leiden. Schön anzusehen war er nämlich nicht. Jürgen war groß und dürr, seine braunen Haare waren kurzgeschoren und betonten seine tiefschwarzen Augen. Lumpen-dunkel-gemein wäre das richtige Wort für diese Farbe gewesen. Außerdem war der Kerl fies und hinterlistig. Und unehrlich. Ich beobachtete, wie er zwanzig Reichsmark einsteckte, die Mama auf unsere kleine Kommode gelegt hatte. Während er das Geld nahm, grinste er mich an und legte den Finger auf seinen Mund. Ich hatte verstanden: Er erwartete von mir, dass ich schwieg. Ich dampfte innerlich wie ein Kessel, der kurz vor dem Zerbersten war. Überkoch-gefährlich! Aber ich hielt die Klappe. Schließlich wollte ich Mama die gute Laune nicht vermiesen.

»Ach, Jürgen«, seufzte Mama aus tiefster Seele, als sie das Fehlen des Geldes bemerkt hatte. »Ich wollte dich auf ein Eis einladen...«

Sie bückte sich und suchte auf allen Vieren den Boden ab.

»So was Blödes«, murmelte sie, während sie sich auf den Bauch legte, um unter dem Bett nachzusehen.

Ich zog die Nase kraus und starrte Jürgen vorwurfsvoll an. Zur Betonung meines Ärgers verschränkte ich sogar die Arme vor meiner Brust, um deutlich zu machen: Und? Biste jetzt zufrieden? Ich sagte jedoch kein Wort. Fuchsteufel-Krallen-spitz-böse war ich! Doch dann passierte das Unglaubliche: Mama verdächtigte mich, das Geld versteckt zu haben!

»Marlene?«, fragte sie plötzlich in einem unerwartet scharfen Ton und stand auf. »Du hast nicht zufällig die zwanzig Reichsmark genommen?«

Ich riss die Augen auf.

»Warum sollte ich das tun?«, antwortete ich verblüfft.

Mama sah mich mit forschendem Blick an.

»Vielleicht, weil du eifersüchtig bist?«, mutmaßte sie.

Das war doch der Gipfel! Aber jetzt habe ich geredet. Wasserfall-Sprudel-explosiv!

»Ich bin alles andere als eifersüchtig!«, rief ich empört. »Dein feiner Freund hier hat das Geld eingesteckt! Jürgen ist ein gemeiner Dieb!«

Mutter taumelte zurück und hielt sich an der Stuhllehne fest.

»Marlene… «, stammelte sie. »Ich warne dich! Wenn du lügst, dann… «

»So glaub mir doch, Mama!«, flehte ich und merkte, wie meine Augen vor Zorn feucht wurden. »Ich habe genau beobachtet, wie er es in seine Hosentasche geschoben hat!«

Meine Mutter zog die Brauen zusammen und sah fragend zu Jürgen hinüber. Doch der Kerl war auch ein Zauberer. Mit großen Augen lauschte er meinen Worten, griff schweigend in seine Tasche und zog das Futter heraus. Sie war leer. Dieser Schuft!

»Du ungezogenes Gör!«, schimpfte Mutter, holte weit aus und schlug mir ins Gesicht. »Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht! Merk dir das!«

Meine Wange brannte wie Feuer. Ich schämte mich, kochte vor Wut, hätte losbrüllen können. Mein Kopf war feuerrot angelaufen. Sicher hatte ich hässliche rote Flecken auf den Backen. Aber ich schwieg, denn wenn man geschlagen wurde, hatte man es nicht anders verdient. Ein Erwachsener hatte schließlich immer Recht.

»Aber… aber ich habe es doch nicht genommen«, wimmerte ich und suchte Mamas Augen. »Das würde ich niemals tun.«

Für meine Mutter wollte ich nämlich eine Bilderbuch-Tochter sein, ein kleines, braves Mädchen mit langen, geflochtenen blonden Zöpfen. Vielleicht würde sie mich dann eines Tages lieben. Ihren enttäuschten Blick werde ich niemals vergessen, als sie sich wortlos umdrehte, Jürgens Hand griff und ihn die Stufen zum Erdgeschoss hinunterzog.

»Komm, Jürgen«, murmelte sie. »Mit Dieben und Lügnern möchte ich im Moment nichts zu tun haben.«