3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

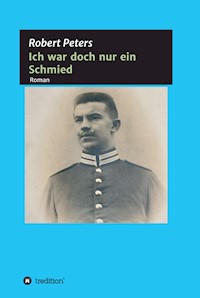

In einer Klinik liegt ein alter Mann. Es ist seine letzte Nacht. In einem Zustand zwischen Träumen und Wachen zieht sein Leben vorbei. Es beginnt in der Kaiserzeit, führt über zwei Weltkriege bis in den Wiederaufbau und die Bonner Republik. Es ist deshalb auch deutsche Geschichte über fast 90 Jahre. Und es ist die Geschichte einer niederrheinischen Familie. Der Protagonist ist ein Schmied, ein einfacher Mann, der wenig spricht, aber viel nachdenkt. Den Ersten Weltkrieg erlebt er in den Schützengräben von Frankreich, im Zweiten Weltkrieg wird er von den Nazis zur Arbeit im Raketenwerk Peenemünde gezwungen. Nach dem Krieg machen ihn die Engländer zum Polizisten. Immer bleibt er ein wortkarger, aufrechter und sturer niederrheinischer Katholik, misstrauisch gegenüber den Mächtigen und beladen mit einem großen Schuldkomplex.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 234

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

ROBERT PETERS

***

ICH WAR DOCH NUR EINSCHMIED

© 2020 Robert Peters

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-347-03830-1

Hardcover:

978-3-347-03831-8

e-Book:

978-3-347-03832-5

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

1 Im Irrenhaus

2 Wenn ich sterben muss

3 Holländer und Pommes

4 Kartoffeln, Milchreis und ein altes Kind

5 Lenes Weltreise

6 Der Geruch der Pferde

7 Mentholzigaretten und Politik

8 Flugzeuge zum Mond

9 Die Tage der Rosen

10 Knacki und die Csardasfürstin

11 Mein Vater und der liebe Gott

12 Das Foto von 1914

13 Der Krieg friert fest

14 Der Kaiser ist nun in Holland

15 Der Rhythmus der Maschinen

16 Lene kommt näher

17 Elses Rosenkranz

18 Der Laden

19 Tanzen in der Villa Mozart

20 Nazikonvoi zur Kirmes

21 Die erste Reise auf die Insel

22 Die Fabrik am Haff

23 Durch meine übergroße Schuld

24 Bomben auf Peenemünde

25 Versetzung nach Nordhausen

26 Die Flucht

27 Angriff auf Goch

28 Ein Schmied als Polizist

29 Die Kinder heiraten

30 Das Kino

31 Wir werden Weltmeister

32 Das Fernsehen kommt

33 Jugend ohne Anstand

34 Es geht doch zum Mond

35 Wie man einen Vogel zeichnet

36 Ich werde ein Heimatdichter

37 Die Dämonen kommen wieder

1 Im Irrenhaus

Gleich kommen sie wieder. Sie tragen weiße Anzüge. Und sie sind nicht nett. Vor ein paar Stunden haben sie mich an mein Bett gefesselt. Die Fesseln sehen aus wie lange Gürtel. Dabei wollte ich ihnen nur sagen, dass ich nicht noch eine Spritze will. Nicht schon wieder, die eine hat mir gereicht. Völlig. Sie haben mich nicht verstanden. Jetzt brüllt der Nachbar ein paar Betten weiter. Er kriegt bestimmt auch eine Spritze, und wahrscheinlich haben sie ihn gefesselt.

Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Gestern haben sie sich über mich unterhalten, weil sie denken, dass ich sie nicht hören kann, wenn ich die Augen geschlossen halte.

Sie haben gesagt, ich sei in die Niers gegangen, mitten am Tag, mit Hut und Anzug, im März. Meine Schwester Else habe mich zurück ans Ufer gezogen, haben sie gesagt. Als ich auf den Krankenwagen warten musste, soll ich versucht haben, mir in der Küche die Pulsadern aufzuschneiden - mit einem Brotmesser. Sie glauben, dass ich verrückt bin, das sagen sie ganz laut. Ich glaube ihnen nichts. Das mit dem Messer nicht, obwohl sie meine Handgelenke verbunden haben. Das ist sicher wegen der Fesseln. Vor allem aber das mit Else glaube ich nicht. Sie ist vor zwei Monaten an der Brust operiert worden. Niemals hätte sie mich aus der Niers ziehen können. Ich wiege 90 Kilo, obwohl ich hier seit Tagen nichts Vernünftiges mehr zu essen bekomme. Und ich bin ein großer Mann. Ich kann mich jedenfalls an nichts erinnern. Das müsste ich doch können.

Vorgestern war mein Sohn da. Vielleicht war es auch vor einer Woche oder vor ein paar Stunden. Ich weiß das nicht mehr so genau, die Stunden sind so gleich, dass sie Tage sein könnten, es gibt nichts, was die Tage voneinander unterscheidet, die vielleicht sogar Wochen sind, und ich schlafe immer wieder ein. Ich habe ihm erzählt, dass sie uns in die Badewanne prügeln. Das hat er mir nicht geglaubt. Ich konnte es ihm ansehen, dass er es mir nicht glaubt, obwohl er kein Wort gesagt hat. Ich hätte es vorher auch nicht geglaubt, vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen, vorher eben, bevor ich in dieses besondere Krankenhaus gekommen bin. Irrenhaus nennen wir es, und das ist es auch.

Es liegt an der Bahnstrecke nach Kleve. Früher kannte ich es nur vom Vorbeifahren, wenn ich im Zug zur Margarine-Fabrik saß. Hinter den Schranken am Bahnhof von Bedburg-Hau standen immer ein paar Irre, die mit tiefer Stimme seltsame Dinge riefen und Grimassen schnitten. Ich fand sie immer unheimlich. Jetzt gehöre ich selbst zu ihnen. Ich schäme mich.

Mein Sohn schaute traurig auf meine Fesseln, die hellbraunen Bänder mit den Doppellöchern und den Metallösen, die Schnallen, auf mein Bett mit den Gittern an beiden Seiten, zum großen Fenster und ganz weit weg von diesem düsteren Ort, der aussieht wie eine Irrenfabrik mit all seinem Backstein und den hohen Räumen. In den Räumen hallt es manchmal von den Schreien. Das Echo klatscht von den Wänden auf die Fliesen, an die Fenster mit den Gittern und den Streben aus Metall. Ich hätte ihm gern gesagt, dass er gehen soll. Er soll mich so nicht sehen. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Oft brauchen die Wörter auch vom Kopf bis zur Zunge zu lange, sie vertrocknen irgendwo unterwegs. Das war schon immer so bei mir. Mein Kopf hat häufig zu lange überlegt und die Wörter gewendet, bis sie sich verloren hatten. Heute verlieren sie sich nur noch schneller. Meistens fühlt sich alles wie Brei an.

Mein Sohn ist der Einzige, der mich besucht. Er hält es für seine Pflicht, das weiß ich. Und er schaut immer sehr traurig, manchmal auch ungeduldig, ein bisschen abwesend. Ich beobachte ihn, wenn ich nicht gerade dabei bin, einzudämmern. Auf seine Uhr schaut er nicht. Nein, das nicht. So viel Anstand hat er. Wahrscheinlich habe ich ihm das beigebracht. Ganz sicher habe ich ihm Anstand beigebracht.

Er spricht nicht viel. Da ist er wie ich. Wir haben ein Leben lang nicht viel geredet miteinander, sein Leben lang. Warum sollten wir jetzt damit anfangen? Vor seinem Leben habe ich mit anderen wenig gesprochen. Niemand kannte mich als großen Redner. Das wird so bleiben. Auf mich ist Verlass, zumindest in dieser Hinsicht. Vielleicht auch in anderer. Ich wünsche es mir.

Ich würde am liebsten die Augen für immer zumachen, nicht mehr aufwachen nach der Spritze, einfach einschlafen, versinken in einer schwarzen, traumlosen, ewigen Nacht ohne die Schreie, ohne das Echo, ohne die weißen Männer, ohne diesen Backsteinbau. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören, ich will nicht mehr.

Aber so leicht ist das nicht.

Wenn ich die Augen schließe, dann besuchen mich die Dämonen. Sie malen Bilder in meinen Schädel. Kanonen donnern, Granaten explodieren, es pfeift, bis die Ohren schmerzen. Leichenteile fliegen durch die Luft, Klumpen aus Fleisch, Klumpen aus Erde und Steinen und Metall, an Stricken baumeln zuckende Körper. Es stinkt grauenhaft, faul, nach schwärenden Wunden, nach Schweiß, nach ungewaschener Furcht. Ich sehe schlimme Gesichter, gezeichnet aus Hass und Verzweiflung. Kolonnen marschieren vor meinen Augen in den Tod, sie kippen in ein Massengrab, eine unendliche Reihe, im Gleichschritt, ohne Unterlass. Es ist ein sehr disziplinierter Tod, fast wie in einer Fabrik, und ich habe daran mitgewirkt. Das weiß ich, und meine Nächte, meine Träume lassen es mich nicht vergessen.

Weiße Fratzen starren mich an, Gespenster aus einem Bilderbuch des Bösen. Selbst die Bilder meiner Angst habe ich nur geliehen, wahrscheinlich im Fernsehen, vielleicht im Kino, wo ich so lange nicht war, ich weiß es nicht. In Wirklichkeit habe ich diese Bilder nie gesehen. Ein klapperdürrer Mann, fast ein Skelett mit grauer Haut und durchscheinenden Gelenken, zeigt mit dem Finger auf mich. „Du hast auch nichts getan", sagt er. Und es hallt in meinem Kopf. Ich schlage um mich, aber ich werde sie nicht los. Ich werde sie einfach nicht los. Fast 60 Jahre geht das schon so.

2 Wenn ich sterben muss

Ich habe oft geglaubt, dass es nun zu Ende geht, wenn es flimmerte vor den Augen, wenn das Herz so schlug und es in den Ohren derart rauschte, dass ich sie am liebsten abgerissen hätte in meiner verzweifelten Wut auf alles, in meinem zornigen Selbstmitleid, denn das ist es ja wohl. Ich habe das dann auch gesagt, dass es so weit ist. „Lene", habe ich zu meiner Frau gesagt, „Lene, ich muss sterben." Ich meinte das sehr ernst.

Danach habe ich mich hingelegt. Meistens aufs Sofa im Wohnzimmer, das in einer Ecke an der Wand steht, ein Stück weit weg vom Tisch, im Raum neben der Küche, in der bei uns das Leben ist, weil sie im Winter vom Herd beheizt ist. Das Wohnzimmer hat keinen Ofen. Das ist auch nicht nötig. Wenn wir die Tür zur Küche aufschieben, kommt genug Wärme hinein. Die Zimmer sind ja nicht so groß.

Die Küche ist unser Lebensraum. Hier essen wir, hier sitzt Lene auf einem Stuhl im Durchgang zum Wohnzimmer und wenn sie auf Kundschaft im Laden wartet. Ich stehe nur in der Küche, weil ich nicht mehr sitzen kann, und morgens kämme ich mich vor dem Spiegel in einem unserer Schränke. In der Schublade bewahre ich meine Bürste auf, die von dem vielen Brisk, das meinen Haaren Halt gibt, schon ein bisschen fettig ist. Die Enkel ziehen immer ein Gesicht, wenn ich die Bürste aus der Schublade hole. Aber sie sagen nichts. Auch für sie ist die Küche das eigentliche Wohnzimmer.

Außer am Sonntag oder wenn hoher Besuch kommt. Wer dann im richtigen Wohnzimmer am Tisch sitzt, der kehrt mir auf meinem Sofa den Rücken zu und lebt damit in einer höheren Welt, auf die ich von unten heraufsehen könnte, wenn ich wollte. Mir ist es recht, aber ich sehe nicht zu ihnen hoch. Ich schaue an die Decke und schließe mich ein mit meinen Gedanken ans Sterben, von denen die anderen doch nichts verstehen.

Manchmal bin ich auch die Treppe rauf ins Schlafzimmer gegangen, wenn ich meine Ruhe haben wollte beim Sterben, wenn zu viel Besuch da war oder wenn ich mich so richtig grimmig fühlte, dass ich niemand sehen wollte. Und manchmal bin ich auf der Treppe ausgerutscht, weil die so steil ist, die Stufen so schmal sind und weil ich kein Gefühl in den Füßen habe. Ich habe große Füße, oft gehören sie nicht zu mir, und ich staune, dass sie trotzdem gehen oder plötzlich anhalten. Wer macht das nur? Häufig bin ich von der Treppe mit ziemlichem Gepolter in die Diele gefallen, wenn meine Füße die Entscheidung mal wieder übernommen hatten. Da haben Lene und die Verwandten erschrocken geschaut. Immerhin. Mir ist nie etwas passiert. Meine Knochen sind schwer und dick und hart. Fallen kann ich wohl.

Dass ich sterben würde, haben die Verwandten nicht geglaubt. Und Lene hat es auch nicht geglaubt, nie. Das konnte und kann ich ihr immer von den Augen ablesen. Sie glaubt, ich will mich interessant machen, wenn ich vom Sterben rede, weil die anderen nichts mehr mit mir anfangen können, wenn ich so herumliege. Sie seufzt dann tief und traurig und macht einfach weiter mit dem, was sie gerade tut. Meistens steht sie dabei am Herd. Je häufiger ich es sage, desto tiefer seufzt sie. Dabei bin ich fest vom Ende überzeugt. Jedesmal.

Vielleicht, weil ich es mir so wünsche.

Die Kinder und Enkel machen hinter meinem Rücken Witze über mich, weil ich mich dem Tod anständig im Liegen präsentiere und weil ich oft um ein Butterbrot bitte, bevor ich mich zum Sterben hinlege. Es kann ja eine längere Geschichte werden. Ich weiß das, ich habe Menschen sterben sehen, viele Menschen. Die meisten starben nicht im Bett. Das zumindest möchte ich ihnen voraushaben, und es scheint ja zu gelingen in diesem Backsteinhaus, in das sie mich nun gelegt haben und in dem ich auf den Tod warte. Etwas anderes kann ich nicht mehr.

Meine Kinder und meine Enkel glauben, ich höre das nicht, wenn sie Witze machen. Früher wäre ich wütend geworden, jetzt bin ich müde, ich lasse sie reden. Mein Butterbrot bekomme ich natürlich. Ich esse es nur, wenn Lene nicht hinschaut. Sie soll nicht denken, dass ich Appetit habe beim Sterben. Und doch habe ich Appetit, es schmeckt mir, das finde ich selbst komisch. Sie schneidet mir das Butterbrot in mundgerechte Stücke, so wie morgens beim Frühstück, das ich im Stehen einnehme - ein Stückchen Brot, ein Schluck Kaffee, ein Stückchen Brot, ein Schluck Tee, immer in dieser Reihenfolge. Lene stellt mir das Frühstück auf den Küchentisch, Brot, Kaffee und Tee in einer Reihe hintereinander. Sehr ordentlich. Früher hätte es mich gerührt. Wenn ich ehrlich bin, rührt es mich noch heute. Ich sage nichts, natürlich nicht. Das würde nicht zu mir passen. Und ich weiß ganz genau, was zu mir passt. Selbst hier weiß ich das noch.

Nur Röbke macht keine Witze. Er ist mein drittjüngster und drittältester Enkel, ganz wie man will, der älteste von drei Jungs meines Sohnes. Er sitzt manchmal eine halbe Stunde an meinem Bett, vor allem sonntags, wenn unten im Wohnzimmer die Verwandtschaft zusammengekommen ist. Wir sprechen nicht, und selbst wenn ich die Augen schließe, bleiben die Dämonen stumm. Sie flüstern nicht einmal. Das sind meine guten Zeiten.

Röbke und ich essen Eukalyptushütchen. Die findet er genauso gut wie ich. Schon als kleiner Junge mochte er Eukalyptushütchen. Es kann sein, dass ich ihn auf den Geschmack gebracht habe, vielleicht mag er sie, um mir einen Gefallen zu tun. Er ist ein netter Junge.

Eukalyptushütchen machen mir das Atmen leichter, sie sind besser als diese Nasensprays. Lene sagt, ich soll nicht eine ganze Flasche an einem Tag in die Nase sprühen. Ich sage: „Das Zeug hilft sowieso nicht. Das kann man daran sehen, dass nicht einmal eine Flasche hilft." Lene sagt: „Wenn du zu viel nimmst, bewirkt es das Gegenteil." Das ist doch Unsinn, wenn ich drei Liter Wasser trinke, bekomme ich doch auch keinen Durst.

Auf meinem Nachttisch steht immer eine Tüte Eukalyptushütchen. Dafür sorgt Lene.

Sie tut mir oft leid, aber auch das kann ich ihr nicht sagen. Vielleicht weiß sie es.

3 Holländer und Pommes

Wir haben nie viel miteinander geredet. Ich fand immer, dass ohnehin schon genug geredet wurde. In unserer Familie übernahmen das vor allem meine Schwestern, Else und Maria. Else redet noch heute viel. Das weiß ich, weil sie bei uns wohnt. Ich bin froh, dass es meine Ohren nicht mehr so richtig tun, dann kann ich Else ausblenden, ihr Geplapper ist dann nur ein Geräusch, ein Geräusch, wie es die Blätter einer Pappel im Wind machen. Es liegt knapp unter dem Zischen, das zwischen meinen Ohren durch meinen Kopf geht. Mal lauter, mal leiser, aber ohne Gestalt. Kann sein, dass sie mich manchmal etwas fragt, aber dann tu ich so, als ob ich nichts gehört hätte. Das ist leicht, und alle glauben mir, dass ich tatsächlich nichts höre.

Bei Maria weiß ich nicht so genau, ob sie noch so viel redet wie früher. Sie wohnt in Holland in einem Altenheim. Ich glaube, sie ist sehr reich. Ihr Mann hatte eine Fabrik, und er ist schon lange tot. Ich konnte nie viel mit ihm anfangen.

Er war ein großer Kerl mit einem fleischigen Gesicht, aus dem die Backen richtig heraushingen. Die Backen waren immer rot, von weißen Linien durchzogen, die ein Muster auf die Haut malten. Seine Augen waren viel zu klein für das große Gesicht, fast farblos und ohne Leben schauten sie an der dicken Nase lang. Er sprach immer laut, und wenn er sprach, flogen Bläschen aus Spucke aus dem Mund. Männern schlug er gern auf die Schulter. Das konnte ich nicht leiden. Aber ich sagte es nicht. Er sprach viel über Geld und Geschäfte, und er schaute sich immer mitleidig bei uns um in der kleinen Küche oder im kleinen Wohnzimmer. Für seinen Geschmack waren wir wohl arme Leute. Wir sahen uns zum Glück nicht oft.

Ich habe vergessen, wie Maria, die so ganz anders aussieht als ihr Mann, an ihn gekommen ist. Sie ist nicht mal 1,60 Meter groß und war früher ganz schmal. Heute ist sie in der Mitte ordentlich auseinandergegangen. Sie sieht ein bisschen quadratisch aus, und weil sie beim Gehen watschelt, hat sie was von einem laufenden Karton. Das sage ich ihr natürlich nicht.

Ihre Augen gucken immer angriffslustig, frech. Und sie war nie um eine Antwort verlegen. Wahrscheinlich hat sie den großen holländischen Kerl irgendwann zwischen diesen beiden Kriegen getroffen, als auch an der Grenze alles so normal schien, als niemand von Feinden sprach, und als das Umbringen Pause hatte. Holländer waren ganz einfach unsere Nachbarn, wie jetzt wieder seit 25, 30 Jahren. Und wer nicht hier aufgewachsen ist, der glaubt, wir sprechen wie sie. Dabei hört es sich nur so an.

Für meine Enkel ist die Nachbarschaft zu den Holländern Alltag, sie kennen es nicht anders. Vom Krieg hat man ihnen erzählt, sie wissen aber nichts darüber. Sie haben Verwandte in Holland, und sie fragen nicht, warum ihre holländischen Onkel so gut deutsch sprechen und warum sie immer so kleinlaut werden, wenn die Sprache doch mal auf den Krieg kommt oder darauf, dass es in Holland auch Nazis gegeben haben muss. Kollaborateure nennt man die, das Wort kann ich nicht aussprechen. Bei mir kommt immer so etwas wie „Kobollaboteure" heraus. Aber ich weiß, was es bedeutet. Meine Enkel interessiert es nicht. Die holländischen Onkel sind froh darüber, dass es sie nicht interessiert, und dass ihre Neffen keine Fragen stellen. Manchmal würde ich doch gern hören, wie sie sich herausreden und sich winden und schwitzen und ratlos vom Stuhl aufstehen und hin- und herlaufen. Die Enkel geben mir keine Gelegenheit. Schade. Zu viele kommen heute billig davon. Das ärgert mich.

Einer der Onkel ist Deutschlehrer, er wird bald pensioniert. Ich gebe zu, dass er sehr ordentlich deutsch spricht, vielleicht sogar besser als wir mit unserem Dialekt, den sie den Kindern in der Schule abgewöhnen. Und er kommt immer wie ein Herr daher in seinem Anzug und mit seinem Einstecktuch - auch an Wochentagen. Vor dem Krieg hat er geholfen, die Nazipartei in Holland aufzubauen. Man musste auf der Hut sein, wenn man was sagte in seiner Gegenwart. Er hatte beste Verbindungen. Davon ahnen die Enkel nichts, sie könnten es sich bestimmt nicht vorstellen. Denn mit ihnen ist er ausgesucht freundlich. Und wenn er nach der Schul-Lektüre fragt, dann stellt sich schnell heraus, wie gut er sich auskennt. Seine Lieblingsschriftsteller sind Fontane und Goethe. Ich habe nie viel gelesen außer der Zeitung. Dafür war keine Zeit.

Die Enkel fahren mit dem Fahrrad über die Grenze, kaufen Spargel, Erdbeeren, Lakritz und Tee. Vielleicht auch Zigaretten oder Tabak, aber das dürfen wir nicht wissen, weil wir einen eigenen Zigarrenladen haben und weil mindestens drei der Enkel noch viel zu klein sind zum Rauchen. Es kann sein, dass sie es trotzdem schon versucht haben. Ich frage nicht danach. Sicher haben sie es schon versucht.

Manchmal bringen sie uns Tee mit, weil der so viel billiger ist als bei uns. Den Tee müssen sie verzollen an der kleinen Grenzstation mit der LKW-Rampe in Siebengewald schräg gegenüber dem Internat Gaesdonck, und mein Schwiegersohn sorgt dafür, dass wir die Zollgebühren bezahlen. Er rechnet immer sehr genau nach, und er weiß, wie der Gulden zur Mark steht. So sind Geschäftsleute wohl, in seinem Kino rechnet er bestimmt auch immer genau ab, sicher nicht zu seinen Ungunsten.

Er hat da einen kleinen Raum, in dem Süßigkeiten und CocaCola stehen, die vor und während der Vorstellung verkauft werden. Der Raum riecht immer nach Pfefferminz, das in Rollen angeboten wird. Wenn seine Söhne eine Cola holen, müssen sie das in einer Liste vermerken. Er zieht das Geld vom Taschengeld ab. Das findet er wichtig. „Erziehung", sagt er. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber ich bin auch kein Geschäftsmann, obwohl wir ein Zigarrengeschäft haben. Darum kümmert sich Lene, die rechnet jedoch auch nicht genau nach. Darüber schimpft mein Sohn immer, wenn er die Steuererklärung macht. Und Cola haben wir nicht. Nur ein paar Flaschen Bluna für die Enkel, die am Wochenende oft bei uns übernachten. Die Bluna kauft Lene bei einem Nachbarn am Blumenplatz. Der hat im Eingang seines Hauses eine kleine Theke eingebaut, die er mit einem Handgriff hochziehen und festmachen kann. Er verkauft nicht nur Bluna, sondern auch Bier und bestimmt auch Cola. Sein kleiner Laden ist meistens erst am Abend geöffnet, wenn die anderen Läden geschlossen haben. Man kann noch spät kommen und schellen. Das ist sehr praktisch.

Die Bluna für die Kinder steht dann bei uns im Keller, in Lenes Vorratskammer. Man könnte noch einen Krieg überstehen mit den Lebensmitteln, die sie hier aufbewahrt. Die Dosen mit Tomaten und Suppen stehen in Regalen unter der Treppe und am Rand der Treppe. Im alten Doppelstockbett, in dem die Kinder im zweiten Krieg beim Luftalarm weiterschlafen konnten, stehen die Gläser mit eingemachtem Obst hochgestapelt. Wenn einem in der Verwandtschaft am Wochenende irgendein Lebensmittel fehlt, dann kommt er zu uns. Lene kann fast immer helfen. Ich war schon lange nicht mehr da unten, die Treppe ist für meine Füße viel zu schmal.

Auf der holländischen Seite der Grenze steht ein Pommeswagen aus Holz, dort halten die Enkel oft, bevor sie wieder nach Goch zurückfahren. Pommes frites sollen in Holland besser sein, sie heißen dort Patat. Ich esse sie nicht mal hier, deshalb verstehe ich nichts davon. Die Enkel sind ganz verrückt danach. Meine Schwester Else ebenfalls. Sie geht oft am Sonntagabend in die Kuhstraße, da gibt es auch so eine Bude. Meistens nimmt sie ein paar meiner Enkel, ihrer Großneffen mit. Denen spendiert sie eine Tüte zu 50 Pfennig mit Mayonnaise. Die Tüte steckt in einer zweiten Tüte, damit man sich nicht die Finger verbrennt. Die Mayonnaise kommt aus einem großen beigefarbigen Topf, der auf der Theke steht. Vorher wird die Mayonnaise aus einem Plastikeimer eingefüllt. Der Spender ist ein schwarzer Plastikstift, an dem gezogen und gedrückt wird. Ich habe das nur von weitem gesehen, deswegen verstehe ich auch das nicht. Die Pommes frites essen Else und die Enkel mit einer kleinen Gabel aus Holz. Sie gucken dann immer ganz verzückt. Für so etwas bin ich zu alt.

4 Kartoffeln, Milchreis und ein altes Kind

Ich esse am liebsten richtige Kartoffeln, mit einer dicken Soße, die kleine Fettaugen trägt, und Hefekuchen mag ich, wie Lene sie macht mit Rosinen drin frisch aus der Pfanne. Von den Rosinen kommt ein süßer Geschmack, die Kruste ist vom Backen ein bisschen herb, der Teig innen weich. Da können diese Pommes frites nicht mit, selbst wenn sie Patat heißen und ich sie nicht probieren will.

Else ist auch nicht jung, aber von Pommes frites ist sie begeistert wie ein Kind. Das liegt sicher daran, dass sie in vielen Dingen immer ein Kind geblieben ist, ein, das muss man wohl sagen, ziemlich dickes Kind mit ausdauernd guter Laune, roten Backen und einer Frisur, die sich nie geändert hat. Die Frisur steckt unter einem Haarnetz fest. Manchmal bleibt sie mit dem Haarnetz an einer Schranktür hängen, und dann gibt es ein großes Geschrei. Meistens geht das Haarnetz dabei kaputt. Else isst eigentlich alles gern, am liebsten warmen Milchreis mit Zucker und Zimt oder Pflaumen. Im Topf backt der Reis immer leicht an, den Bodensatz findet Else am besten. Sie kratzt ihn mit einem Löffel aus und sagt dabei: „Das ist wie im Himmel." Sie hat sehr konkrete Vorstellungen vom Himmel.

Damit sie nicht zu viel kleckert, klippt sie eine Papierserviette mit zwei Klemmen an eine Kette, die sie sich um den Hals hängt. Weil sie sparsam ist, verwendet Else die Papierservietten mehrmals. Sie bewahrt die Tücher in einer kleinen Tasche auf, die sie sich gehäkelt hat. Das Täschchen stopft sie in eine Spalte des Sofas in der Küche gleich neben ihren Platz vor der Spüle. Manchmal finden die Enkel das Täschchen unter einem der Kissen auf der Couch, wo normalerweise die Kataloge von Quelle und Neckermann liegen, die sie so gern durchblättern. Sie gucken dann nicht so verzückt wie an der Pommesbude. Elses Leidenschaft für Milchreis teilen sie ebenfalls nicht. Lene macht ihnen immer etwas anderes. Darum muss nie jemand bitten. Sie weiß es einfach. Lene weiß viel.

Sie sind immer noch nicht gekommen. Der Nachbar brüllt nicht mehr, er jammert nur noch leise. Vielleicht kenne ich ihn, aber ich kann ihn nicht sehen. Die Fesseln, diese langen Gürtel, sitzen zu fest. Ich versuche nicht mehr, gegen sie zu kämpfen wie anfangs, als sie mich hier hingelegt haben. Wenn man sich gegen die Fesseln wehrt, schneiden sie zu tief ins Fleisch, und bewegen kann ich sie doch nicht. Früher hätten sie mich nicht fesseln können, da bin ich mir sicher. Da hätten schon fünf von der Sorte kommen müssen mit den weißen Anzügen und den gleichgültigen Gesichtern, denen nichts schnell genug geht.

Es ist schlimm, wie die Kraft aus dem Körper weicht. Am Anfang so langsam, dass ich es überhaupt nicht gemerkt habe, es wurde von Jahr zu Jahr nur ein bisschen weniger mit mir. Jetzt verlässt mich die Kraft von Stunde zu Stunde. Hände und Füße sind taub, ich bin müde, todmüde, ja todmüde, nicht mal den Kopf kann ich richtig heben. Vielleicht machen das auch die Spritzen. Zu Hause hatte ich das nicht. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Auch das ist schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich erinnere oder ob ich schon die Erinnerung selbst bin. Vielleicht haben sie doch recht, und ich bin verrückt. Aber auch das hilft ja nicht weiter, mir hilft es nicht weiter. Ihnen wahrscheinlich schon.

5 Lenes Weltreise

In der Schmiede habe ich manchmal zum Spaß den Amboss mit einer Hand gestemmt. Und wenn die Gesellen andächtig staunten, habe ich nur gelacht. Das waren gute Zeiten, meine besten Zeiten.

Wir sind früh aufgestanden, meistens war es nicht mal hell, zum Frühstück hat Lene mir damals eine ganze Pfanne Bratkartoffeln mit Speck gemacht. Da musste sie noch keine Häppchen aus Brot machen wie heute. Ich hatte damals immer großen Appetit, und ich habe bei den Bratkartoffeln wahrscheinlich genauso verzückt geschaut wie die Enkel, wenn sie Pommes frites essen. Während ich aß, hat Lene in der Schmiede die Esse angefacht. Weil sie so klein ist, hat sie sich an den Blasebalg gehängt und ist auf- und abgeschaukelt wie die Messdiener im Glockenturm der alten Kirche. Ich war stolz. Sie hat das bestimmt gemerkt. Vielleicht hätte ich es ihr sagen können. Jetzt ist es dafür zu spät. Mir hört niemand mehr zu in dieser langen Nacht, die vom Fenster in meinen Kopf kriecht und alles dunkel macht, sogar das Denken. Dabei war ich immer stolz, dass ich so gut denken konnte. Da machte mir niemand etwas vor.

Lene ist aus Hüthum - früher war das eine richtige kleine Weltreise weit weg von unserem Haus. Zwischen Hüthum und dem Rest der Welt im Süden des Niederrheins liegt nämlich der Rhein. Und der Weg über den Rhein führte über die Fähre, nur über die Fähre. Lene lebte in Hüthum vor dem Zeitalter der großen Brücken, die heute alles so viel schneller machen und den Niederrhein so viel kleiner. Sie hat diese Weltreise nur einmal gemacht. Ihre Familie hatte ihr eine Anstellung als Köchin beim Schuhfabrikanten Sternefeld in Goch verschafft. Da fuhr sie dann hin. Zurück fuhr sie nie mehr. So war das damals.

Die Fabrik war direkt in meiner Nachbarschaft, den Klebstoff und das Leder konnte man bis zu uns riechen, und das große, weiße Haus der Sternefelds stand uns schräg gegenüber, es war eine richtige Villa. Wenn ich aus der Schmiede auf die Straße ging, konnte ich Lene manchmal in der Küche sehen. Die Fenster waren oft offen oder die Gardinen zurückgezogen. Sie hatte ihre langen schwarzen Haare geflochten und zum Dutt gebunden, diese Frisur trägt sie noch heute, und ihre Haare sind immer noch sehr lang und nur ein kleines bisschen grau. Wann habe ich zum letzten Mal richtig hingeschaut?

Damals schaute ich hin, und wenn ich lange genug stehen blieb, dann lächelte sie herüber. Ich bin dann immer wieder schnell in die Schmiede gegangen. Mein Vater guckte streng. „Hast du wieder Löcher in die Luft geguckt?", fragte er. Ich sagte lieber nichts.

Ich war doch nur ein Schmied.

6 Der Geruch der Pferde

Ich beschlug die Pferde der Bauern und das Pferd vom Milchmann, später auch mal die Pferde von Soldaten. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe es den Enkeln zwar immer erzählt, bin mir aber nicht so sicher. Die Erinnerung ist ein komisches Ding, sie täuscht einen wie ein Traum. Vielleicht setzt sie sich aus Träumen zusammen, und wir denken dann, das haben wir alles erlebt. Manchmal wäre ich froh darum, wenn es nur Träume gewesen wären.